5 ноября Куза сообщает, что «Дон Кихот» разрешен и Главреперткомом, и Комитетом по делам искусств. 9-го пришла и долгожданная официальная бумага. 10-го днем автор читает пьесу вахтанговцам.

Встретили аплодисментами, — читаем в воспоминаниях Сергея Ермолинского. — Кричали: — Обсуждать нечего! Ставить! Ставить!

Кажется, это произошло в то время, когда уже происходили события с пьесой «Батум».

Москва замерла в ожидании нового спектакля. Но вот прошел месяц, и 12 декабря, словно гром среди ясного неба, в газете «Советское искусство» появилась статья за подписью «А. Кут» (псевдоним критика А.В. Кутузова) под названием «Пьеса о Сервантесе». Автор статьи высоко оценивал свежую пьесу Эмиля Миндлина «Сервантес», не стесняясь походя пнуть других авторов, обращавшихся к «теме донкихотства».

В начале статьи, — записывала Елена Сергеевна, — строки о драмоделах, стряпающих сотые переделки «Дон Кихота».

Любопытна запись от 13 декабря:

Сегодня Миша позвонил к Чичерову и спросил его, кто такой Кут. Тот ответил, что не знает. Просил Мишу прийти на совещание по поводу пьес и репертуара. Миша ответил, что не придет и не будет ходить никуда, покуда его не перестанут так или иначе травить в газетах1.

Об этом эпизоде пишет в своих воспоминаниях и Сергей Ермолинский:

Кто такой А. Кут? Еще один псевдоним?

— Заметь, — говорил Булгаков, — меня окружают псевдонимы... Вот и декабрь на исходе. Тяжелый год2.

Похоже, что аполитичные вахтанговцы, уже приноровившиеся лавировать в идеологических обстоятельствах советской жизни, после выхода статьи сделали то, что на их месте сделали бы лишь проницательные люди. Они не стали устраивать диспутов.

Не стали спорить и возмущаться. Они затихли, словно и не было никакой публикации в «Советском искусстве». В атмосфере 1930-х годов, требующей от каждого «строителя социализма» проявления общественного темперамента, это был действительно смелый поступок. И надо полагать, что негласную планку здесь задавал сам Рубен Николаевич Симонов.

...Он не умел отличить партийного босса от начальника ЖЭКа и обоих одинаково боялся, — вспоминала Галина Коновалова. — Но даже будучи таким аполитичным человеком, он нашел в себе мужество не присоединиться к одной позорной акции: в то страшное время, когда в газетах развернулась травля Мейерхольда, и почти все маститые работники искусства готовились «добровольно» поставить свою фамилию под письмом, осуждавшем великого мастера, Рубен Николаевич сумел не подписать этот документ. Но сделал это по-своему — просто взял и уехал в Сосны (санаторий научных работников). Его долго искали, приезжали в театр,

расспрашивали коллег о возможном месте пребывания... Но найти Симонова не смогли. Так и ушло это письмо в печать без подписи Рубена Николаевича, что по тем временам было совсем непросто, ведь избежать «добровольной принудиловки» почти никому не удавалось3.

В дневнике Елены Булгаковой запечатлелась одна таинственная история, случившаяся через месяц после выхода пресловутой статьи. Подробно ее описала и прокомментировала Мариэтта Чудакова:

21 января

Елена Сергеевна отвозит рукопись «Дон-Кихота» в «Литературную газету» к Евгению Петрову — он надеялся напечатать фрагмент пьесы в газете и обещал отдать рукопись для чтения Ольге Войтинской (тогдашнему редактору газеты).

27 января

Елена Сергеевна записала, что звонила Войтинская — ей пьеса понравилась, «условились, что Миша приедет в редакцию в 10 ч. вечера (в те годы на это время приходился самый разгар работы московских учреждений — в соответствии с режимом дня Сталина. — М.Ч.), чтобы поговорить, какой фрагмент печатать».

28 января

Елена Сергеевна записывает: «Вот так история! Поехали ровно к 10-ти часам, в редакции сидит в передней швейцар, почему-то босой, вышла какая-то барышня с растерянным лицом и сказала, что "Войтинской уже нет в редакции... Она не будет сегодня больше... Она вчера заболела...", а лучше всего обратиться к ответственному секретарю. Обратились, тот сказал, что он готов от имени Войтинской принести свои извинения, что причина ее отсутствия такова, что приходится ее извинить — и мы так и не поняли, что с ней, собственно, случилось».

29 января

Елена Сергеевна записывает, что [...] «Петров Евгений Петрович по телефону сказал:

— У Войтинской, видите ли, force-majeur.

Какой это форс-мажор?!

Ничего не понимаем, но отрывок, кажется, они будут печатать».

Обстоятельства были действительно чрезвычайными.

Попробуем сначала представить себе, что же именно могли предполагать Булгаковы. Арест?

Нет, в этом случае не могло быть и речи, чтобы ответственный секретарь изъявлял свою готовность принести извинения от ее имени — имя ее должно было бы с того момента по регламенту этих лет исчезнуть из обихода.

Однако неудобосказуемость обстоятельств, странное почтение, с которым о них говорилось в газете, и некоторая доза юмора в реплике Е. Петрова могла указывать им, искушенным (как и все, кто в те годы так или иначе соприкасался с «верхней» сферой) в тонкостях околокремлевского этикета не хуже, чем придворные французских королей в этикете двора, на то, что в событии так или иначе участвует имя Сталина.

Разгадка форс-мажора, несомненно, вскоре же облетела всю литературную Москву.

Оказалось, что Войтинской в редакцию неожиданно (как и во всех подобных случаях) позвонил Сталин. Как только его абонентка поняла, кто именно с ней говорит, она в ту же секунду лишилась дара речи — не в фигуральном, но в буквальном смысле этого выражения.

Так и не сумев вымолвить ни единого слова, она пребывала в этом параличе еще неделю или две (Об этом нам рассказал 16 января 1977 г. Л.И. Славин; позднее это же подтвердил В.А. Каверин. — М.Ч.)4.

Булгаков, как известно, неоднократно фантазировал в своих гротескных рассказах встречи со Сталиным. Удивительным образом история, связанная с редактором «Литературной газеты», произошла наяву.

* * *

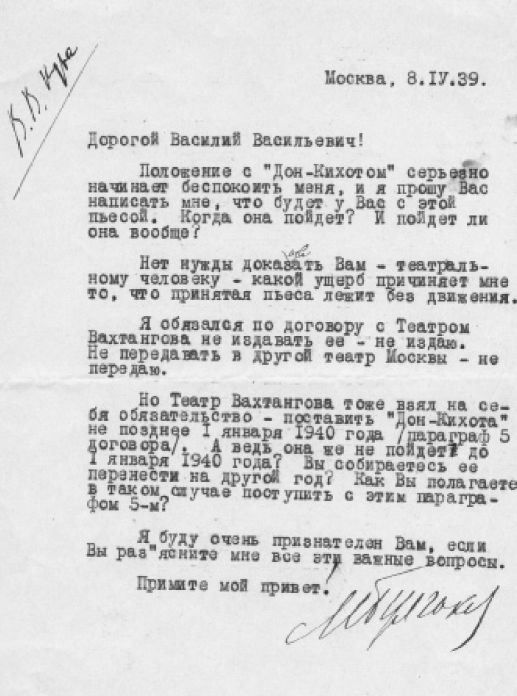

Пауза в постановке «Дон Кихота» затянулась до весны 1939 года. 8 апреля Михаил Афанасьевич отправляет Василию Кузе такое письмо:

Дорогой Василий Васильевич!

Положение с «Дон Кихотом» серьезно начинает беспокоить меня, и я прошу Вас написать мне, что будет у Вас с этой пьесой. Когда она пойдет?

И пойдет ли она вообще?

Нет нужды доказывать Вам — театральному человеку — какой ущерб причиняет мне то, что принятая пьеса лежит без движения.

Я обязался по договору с Театром Вахтангова не издавать ее — не издаю. Не передавать в другой театр Москвы — не передаю. Но Театр Вахтангова тоже взял на себя обязательства — поставить «Дон Кихота» не позднее 1 января 1940 года (параграф 5 договора). А ведь она же не пойдет до 1 января 1940 года? Вы собираетесь перенести ее на другой год? Как вы полагаете в таком случае поступить с этим параграфом 5-м?

Я буду очень признателен Вам, если Вы разъясните мне все эти важные вопросы.

Примите мой привет!

М. Булгаков5

На следующий день позвонил И.М. Рапопорт, — продолжает Сергей Ермолинский. — «Ставить буду я. Рубен болен, но будем играть, это решено. Начали делать изумительные колодки для каблуков». А еще через день звонил Куза, ликующе восклицая: «Ставим, ставим! Каблуки получаются фантастические. Дон Кихот будет высок и длинен, как нигде в мире!..»

Но он устал, он очень устал.

Нет, не просто устал — уже был болен. Прислушивался к внутреннему процессу болезни, хотя не выказывал этого. Иногда жаловался:

«Да, пожалуй, чувствую себя неважно». А раньше поболеть любил — и чтобы Лена за ним поухаживала. Вообще они любили неопасно поболеть друг перед другом. Она не меньше его. А теперь он стал сдерживаться. Нехороший признак6.

Примечания

1. Там же. С. 241.

2. Ермолинский С. Указ. соч. С. 472.

3. Коновалова Галина. Вахтанговские легенды. М., 2013. С. 70.

4. Чудакова М.О. Указ. соч. С. 622—623.

5. Музей Театра им. Вахтангова. Фонд Кузы.

6. Ермолинский С. Указ. соч. С. 473.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |