1.2.1. Аксиология русского Дома в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»

Литература XVIII до начала XIX века первой половины отражает расцвет дворянских усадеб, обнажая традиции, уклад, образ быта, культуры, уюта, символизируя хозяина усадьбы. В литературе XIX века традиция изображения усадебного быта отразилась в творчестве С.Т. Аксакова, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого и др. В середине XIX века после расцвета дворянских гнезд отмечается спад дворянской усадебной культуры вплоть до 1917 года, которую подхватил в своем творчестве М.А. Булгаков. «Пушкинский», «Гоголевский», «Грибоедовский» тексты являются доминантными в интертекстуальной системе писателя.

Литературная традиция в изображении русского дома обращена в той или иной степени к роману А.С. Пушкина, в котором с энциклопедической последовательностью осуществлены каталогизация и аксиологическая семиотизация национального домостроя русского дворянства XIX века.

В словаре «романа в стихах» сема «дом» имеет значения здания, строения («Господский дом <...> стоял над речкой»), места для жилья («домой одеться едет он»), рода, семьи («Три дома на вечер зовут»). Поэтому структуру образа дома составляют местоположение, архитектура, интерьеры внутренних помещений, хозяева, домочадцы, образ жизни. Методологию исследования семиозиса этого предмета задал В.Н. Топоров, который писал: «Вещи — результат, говоря огрубленно, низкой деятельности человека, направленной на то, что потребно и «полезно» <...> Творение вещей — хронологически последняя волна космогенеза и антропогенеза, актуально развертывающийся этап творения <...>. В этом смысле «вещетворение» и «вещепользование» конкретно и наглядно определяет весьма важный аспект жизни и деятельности человека и через них самого человека, ибо вещь несет на себе печать человека, которому она не только открыта, но и без которого она не может существовать» [Топоров, 1995, с. 8]. Дом выступает, таким образом, как вещь и как особый мир человека в их органической взаимосвязанности.

Три хронотопа организуют художественный мир «романа в стихах» — Петербург, деревня, Москва, создавая соответствующий географический и социокультурный контекст домашнего пространства героев.

В комментариях к роману Ю.М. Лотман предполагает, что Онегин в Петербурге живет на Фонтанке, так как это был район аристократических особняков, такой же была и Миллионная улица, где проживали братья Тургеневы, Н. Карамзин, К. Батюшков и др. [Лотман, 1983, с. 63]. Подтверждением этому может служить и родословная Онегина. Прямо в романе не называется титул ни самого героя, ни его отца, ни дяди. Но в последней главе становится известным, что Онегин — родственник князя — мужа Татьяны («...Князь подходит / К своей жене и ей подводит / Родню и друга своего»), следовательно, и сам принадлежит к высшей родовитой знати.

Однако описания петербургского дома Онегиных в романе нет. Причиной может быть то, что ко времени действия романа отец уже «промотался», дом был заложен и перезаложен, т. е. уже не был «своим домом». Тем не менее, представление о петербургском — столичном — доме русского аристократа той поры автор дает через образ дома, в который «спешит» герой на бал. Как отмечает Ю.М. Лотман, «планировка петербургского дома в начале XIX в., как правило, предполагала вестибюль, куда выходили двери из швейцарской и других служебных помещений. Отсюда лестница вела в бельэтаж, где располагались основные комнаты: передняя, зала, гостиная, из которой, как правило, шли двери в спальню и кабинет. Такова планировка дома графини в «Пиковой даме» (в основу положен реальный план дома княгини Н.П. Голицыной на Малой Морской, д. 10)» [Лотман, 1983, с. 65]. Таково, по-видимому, устройство дома в пушкинском романе. В деталях его описания подчеркнута роскошь богатого «великолепного дома», каким, возможно, был дом Онегина, отец которого в лучшие времена «давал три бала ежегодно»: высокие, «цельные окна», «мраморные ступени», иллюминация по случаю бала. Характерные черты внутреннего интерьера поэт воспроизводит, прибегая к художественному приему, который позволяет избежать утомительной описательности. В поле зрения «куртуазного» повествователя, воспевающего ножки красавиц, запечатлевается, кроме того, ценности естественного обитания человека на Земле; не случайно значения предметов домашнего уюта соположены с образами природы:

Любили мягких вы ковров

Роскошное прикосновенье.

<...> Люблю ее (ножку — Е.Б.) <...>

Под длинной скатертью столов,

Весной на мураве лугов,

Зимой на чугуне камина,

На зеркальном паркете зал,

У моря на граните скал [Пушкин, 2007, с. 20].

Ценностей такого рода не знает Онегин — сын промотавшегося отца, оставшегося в романе безымянным, лишившего, тем самым, своего сына отчества — отечества, с чем, собственно, связана утрата героем как личной (человек света без отчества, титула, без locus privacy), так и национальной идентичности (как dendy лондонский одет, писал и изъяснялся по-французски и т. д.).

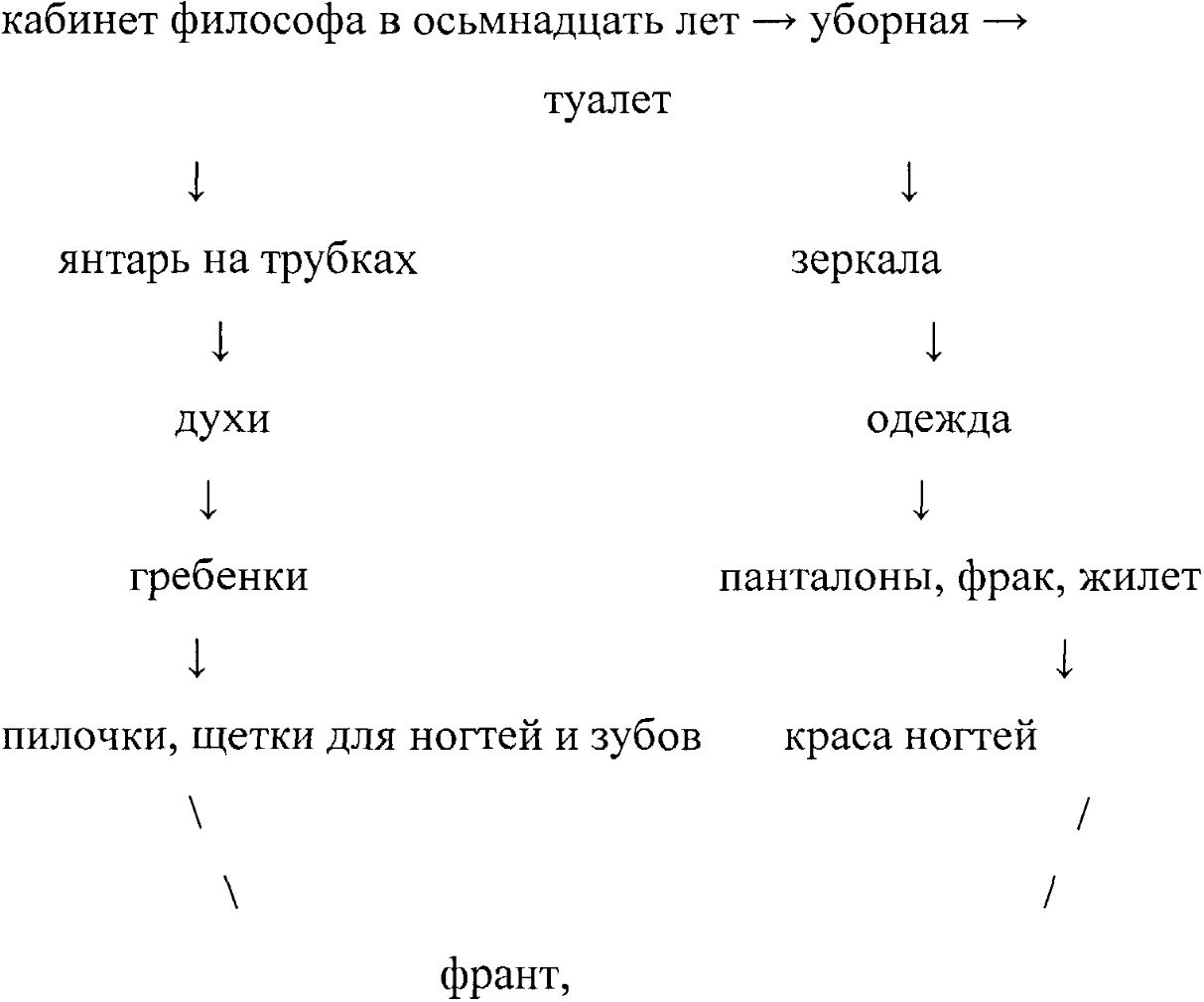

Отец, заботясь о судьбе своего сына в высшем свете, дает ему принятое в обществе воспитание, окружает роскошью, сосредоточенной в кабинете. Другие помещения домашнего пространства Онегиных не упоминаются, кабинет выполняет все их функции, которые, в общем-то, сводятся к минимуму, т. к. жизнь героя проходит за пределами «домашнего круга»: визиты в «три дома», обед — в ресторане, вечер — в театре, ночь — на балу. Он только «заезжает» домой, чтобы «переодеться» к балу или выспаться после ночных забав. Кабинет в функции спальни косвенно означает дремоту духовной, интеллектуальной жизни героя. Перечень предметов, заполняющих кабинет, с одной стороны, являет последний как микрокосм «гражданина мира»: «янтарь на трубках Цареграда», китайский фарфор, предметы английского и французского производства. С другой стороны, все это предметы, предназначенные «для роскоши, для неги модной», украшают кабинет, вопреки его духовному и деловому назначению. В сфере иронической интенции повествователя оказывается не только космополитизм модного быта русского дворянина, но, в не меньшей степени, функциональные метаморфозы места его обитания, причем, приемом комического снижения становится нисходящая семантическая градация описания вещей от духовного значения к телесным, завершающаяся гендерной перверсией образа героя:

«из уборной выходил / Подобный ветреной Венере...» [Там же, с. 17]. Возможность восстановления исконных функций кабинета, как и социального статуса его хозяина, в момент, когда он «покинул свет», остается, как известно, нереализованной не только потому, что «труд упорный ему был тошен», но еще и потому, что после смерти отца Онегин, не склонный заниматься тяжбами с кредиторами, предоставил им все, чем еще владел, и, следовательно, был вынужден расстаться с домом, породив, таким образом, «квартирный вопрос» в русской литературе. Как свидетельствует Ю.М. Лотман, этот вопрос для российской аристократии того времени решался благодаря разветвленным родственным связям: будучи «наследником всех своих родных», Онегин, как и его отец, мог «жить долгами» в счет ожидаемого наследства. Этот срок, «к счастию», по замечанию повествователя, для пушкинского героя, оказался недолгим — и Евгений скачет в деревню, где «дядя при смерти», «приготовляясь денег ради / на вздохи, скуку и обман» [Там же, с. 27].

Обретение личностной самоидентичности героя начинается, таким образом, с момента его вступления во владение домом и землей своих предков (по-видимому, брат отца, получивший в наследство родовое имение Онегиных). В Словаре языка Пушкина понятие «деревня» определяется так же, как «усадьба» в словаре Даля: «Помещичий дом с примыкающими к нему строениями и угодьями» [Даль, 2002, с. 810]. «Онегин — сельский житель», то есть «заводов, вод, лесов, земель хозяин полный» [Пушкин, 2007, с. 27].

Аксиологическая доминанта в изображении деревни и деревенского дома развивается первоначально в достаточно напряженном биполярном пространстве точек зрения повествователя и героя, образующих семантические оппозиции: творческий/обыденный, старинный/модный. В позиции первого доминируют рефлексы ностальгической, сентиментально-романтической риторики (прелестный уголок для друга невинных наслаждений, для творческих снов, для вдохновенной праздности: запущенный сад — приют задумчивых дриад и пр.), тогда как в позиции героя — негативные мотивы деревенской «скуки», «глуши», пошлого однообразия картин природы и сельской жизни.

В то же время общая ироническая модальность описаний редуцирует прямую противоположность ценностных позиций. С одной стороны, повествователь, отмечая удобное расположение господского дома, его «отменную прочность», покой, надежность во «вкусе умной старины», в то же время иронически аттестует его «почтенным замком», не обходит вниманием «обветшалость» всего того, что когда-то составляло красоту убранства его «высоких покоев»: штофные обои, печи в пестрых изразцах. С другой стороны, Онегин «равно зевал средь модных и старинных зал» [Там же, с. 31].

Кроме того, редукция наметившейся оппозиционности постепенно усиливается благодаря креативной тенденции в отношении героя к деревенскому миру. Содержанием этой тенденции становятся попытки привнесения в старинный быт элементов современного западного просвещения, цивилизации и комфорта. Кроме известной экономической реформы Онегина, преобразования коснулись и сферы домашнего быта и образа жизни: вместо печей в пестрых изразцах в гостиной жарко пылает камин, в бальной зале — бильярд; Онегин принимает ванну; кабинет лишен роскоши и функционирует в своих прямых значениях. В противоположность нисходящей градации предметной семантики в описании столичного кабинета Онегина здесь явно картина строится по восходящей линии: кровать, покрытая ковром; стол и груда книг; лорда Байрона портрет; чугунная статуэтка Наполеона.

Эти перемены образуют новую систему аксиологических доминант, разрушающих структуру традиционных оппозиций и отражающих, прежде всего, обретение Онегиным личностной самоидентичности. Картина повседневной жизни героя в деревне противоположна его столичному образу жизни. Герои А.С. Пушкина Онегин и Ленский, по сути, реализуют идеал бытия русского дворянского интеллигента, манифестированный Чацким в грибоедовском «Горе от ума». Причем, если Ленский строит свою деревенскую жизнь по модели романтической идиллии: уединение на лоне природы, ночные грезы, поэзия, любовь и дружба, — то Онегин следует рациональному принципу здорового, естественного образа жизни, в отличие от нездоровой, ночной суеты столичного франта:

В седьмом часу вставал он летом

И отправлялся налегке

К бегущей под горой реке <...>

Сей Геллеспонт переплывал <...>

Прогулки, чтенье, сон глубокий <...>

Обед довольно прихотливый,

Уединенье, тишина:

Вот жизнь Онегина святая [Пушкин, 2007, с. 79].

Таким образом, в отличие от энтропийных ориентаций героя в отношении к своему дому в столице, антиэнтропийные ориентации Онегина в деревне ограничивают его жизнь домашним кругом, обеспечивая его privacy. Он избегает любовных страстей и дружеских привязанностей, непрошеных визитов соседей, нарушающих обретенную гармонию личной свободы. Тем не менее, его недремлющий ум ищет выхода в приятельской беседе. Духовное общение Онегина с Ленским, их «споры» о высоких материях:

«Племен минувших договоры,

Плоды наук, добро и зло,

И предрассудки вековые,

И гроба тайны роковые,

Судьба и жизнь <...>» [Пушкин, 2007, с. 36—37]

— трижды противопоставлены благоразумным «разговорам» деревенских обывателей: «О сенокосе, о вине / О псарне, о своей родне», — замещая оппозицию столичный/провинциальный оппозицией интеллигентный/неинтеллигентный, снимая различие по этому параметру города и деревни.

В соответствии с новой оппозицией выстроен эпизод посещения Татьяной деревенского дома Онегина после его отъезда. Интерьеры дома представлены в двойном ракурсе видения: с точки зрения крестьянки Анисьи, «ключницы», воспринявшей привычки своего прежнего старого барина, и с точки зрения родственной Онегину души Татьяны. Анисья обращает внимание на предметы, отдаленно сближающие домашнего Онегина с дядей — «деревенским старожилом», который «лет сорок с ключницей бранился, / В окно смотрел и мух давил» в «том покое», где поселился и его племянник: «Вот это барский кабинет; / Здесь ночевал он (Онегин — Е.Б.), кофей кушал, / Приказчика доклады слушал / И книжку поутру читал... / И старый барин здесь живал» [Там же, с. 125]. В то же время Татьяна отмечает следы интеллигентности Онегина в окружающих его вещах, «и все ей кажется бесценным»:

И стол с померкшею лампадой,

И груда книг, <...>

И вид в окно сквозь сумрак лунный,

И этот бледный полусвет,

И лорда Байрона портрет [Пушкин, 2007, с. 125].

Вид из окна в одном ряду между грудой книг и портретом Байрона получает в романе А.С. Пушкина значение интеллектуальной ценности отечественного домостроя. Утрату этой ценности для городского жителя остро переживает Татьяна, очутившись в Москве:

Садится Таня у окна.

Редеет сумрак; но она

Своих полей не различает:

Пред нею незнакомый двор,

Конюшня, кухня и забор [Там же, с. 135].

Между тем, двойной ракурс видения дома Онегина открывает перспективу выбора дальнейшей судьбы героя, ранее предложенную повествователем для погибшего Ленского — выбор между блистательной будущностью поэта и повторением жизни доброго барина Дмитрия Ларина, в доме которого протекали детские годы Ленского, и не случайно его могилу Ленский, вернувшись из-за границы, первым делом почтил и омыл искренними слезами. Перспектива возможного деревенского будущего Ленского не имела бы смысла в общей художественной системе романа, если бы, как и другие подобные метаморфозы (старушка Ларина), не проецировалась на образ главного героя. Для Онегина одинаково возможны и судьба неординарного русского философа-социолога, если помнить его постоянное внимание к трудам этого профиля, и судьба его дяди, оставшегося без наследников, так как, по-видимому, подобно своему племяннику, он не хотел ограничивать свою свободу семейным кругом, довольствуясь поначалу «младым и свежим поцелуем» черноокой крестьянки, а потом перебранкой и игрой в дурачка с ключницей Анисьей, убежденной впоследствии, что «и молодой барин» кончит тем же. Впрочем, более верный пример деревенской будущности Онегина во втором случае «представляет» Зарецкий. В отличие от дяди Онегина, Зарецкий, — «некогда буян, / Картежной шайки атаман, / Глава повес, трибун трактирный, / Теперь же добрый и простой, / Отец семейства холостой, / Надежный друг, помещик мирный / И даже честный человек» [Пушкин, 2007, с. 103] — «не мух давил», не «календарь осьмого года» читал, а «здравствовал в философической пустыне», «живет, как истинный мудрец, / Капусту садит, как Гораций <...> Он был неглуп» [Там же, с. 104].

Пушкинисты неохотно обращают внимание на то, что Евгений, «не уважая сердца в нем, / Любил и дух его суждений, / И здравый толк о том, о сем. / Он с удовольствием, бывало, / Видался с ним...» [Пушкин, 2007, с. 104]. И эту перспективу для Онегина превратиться в «доброго, простого, мирного помещика» с философическими склонностями не отменяют ни его отъезд из деревни после убийства Ленского на дуэли, ни его долгое путешествие, ни его новое появление в высшем петербургском свете не то космополитом, не то патриотом. Открытый финал романа оставляет выбор актуальным.

Возвращаясь к идее обретения героем самоидентичности, заметим, что Онегин, утверждаясь в своем личностном статусе, не находит еще себя в национальном русском мире, характерные черты которого А.С. Пушкин сосредоточивает в домострое Лариных. Национальные черты русского быта, воспроизведенные А.С. Пушкиным в романе, основательно изучены и прокомментированы исследователями. Остановимся лишь на некоторых структурных элементах образа русского дома. А.С. Пушкин, описав со всеми архитектурными подробностями дом Онегина как образец деревенского дома русского дворянина, не входит в детальное изображение дома Лариных, отмечая в нем наиболее значимые в ценностном плане предметы, отличающие его либо своей национальной характерностью, либо своим назначением, не имеющим смысла для главного героя, который и в том, и в другом случаях не знает этим предметам цены.

С точки зрения Онегина, только скуку способно внушить даже самое общее представление образа жизни Лариных:

Отселе вижу, что такое:

Во-первых <...>

Простая русская семья,

К гостям усердие большое,

Варенье, вечный разговор

Про дождь, про лен, про скотный двор [Пушкин, 2007, с. 47].

С точки зрения повествователя, именно первые два свойства этой домашней картины — простота и полнота дома Лариных, которые создаются семейственностью и гостеприимством его обитателей, — противоположны скуке и заслуживают самого пристального внимания. Именно в описании образа жизни Лариных А.С. Пушкин детально изображает деятельное функционирование и человеческое наполнение всех помещений дворянского дома от передней («В передней толкотня, тревога...») до верхних покоев.

После передней — зал, открывающий парадную анфиладу комнат. Это «пространный покой, обычно первая комната жилого дома, для приема, собраний, балов» [Даль, 2002, с. 535]. В романе залы упоминаются неоднократно и имеют особое значение в судьбе героев как место решающей встречи или события. На балу у Лариных решается роковым образом судьба Ленского. Брак Татьяны устраивается в бальном зале Дворянского собрания в Москве. Онегин вновь встречает Татьяну на рауте в зале петербургского дворца, где происходит новый перелом в его жизни. Но только бал в домашнем зале Лариных изображается во всех подробностях его ритуала: порядок танцев, их фигуры (вальс, мазурка, котильон), их игровое и смысловое содержание, отличие старого и нового стилей мазурки и пр. Причем, все эти образы бала несут одновременно и объективное описание русского дома и быта («Вдруг из-за двери в зале длинной / Фагот и флейта раздались / <...>. И в залу высыпали все / И бал блестит во всей красе»), и субъективно-оценочные, окрашенные авторским лиризмом характеристики танцев («Однообразный и безумный, / Как вихорь жизни молодой, / Кружится вальса вихорь шумный..., «бесконечный котильон...» и т. д.). В то же время, смена танцев и фигур передает нарастающее напряжение конфликта между Онегиным и Ленским, душевные переживания героев: мстительное торжество (мазурка) и скуку (котильон) Онегина, сердечные муки Ленского, тревожное недоумение Татьяны.

В записках Н.В. Сушкова есть описание стиля гостиной, следующей за залом: «Мебель стояла вдоль стен. <...> На стенках висели фамильные портреты или картины <...>. В дни приема гостей зажигалась большая нарядная лампа или светильник. В гостиной беседовали, играли в карты, устраивали домашние концерты. К началу игры вносили ломберные столы с зеленым сукном. Здесь пили чай после парадного обеда, угощали сладостями» [Сушков, 1852, с. 134]. Гостиная — это не только особым образом устроенный интерьер, нарядный, уютный, это целый мир, создаваемый встречающимися здесь людьми. В доме Лариных это шумный, пестрый русский мир со свойственными ему семейственностью и простотой общения всех поколений:

<...> В гостиной встреча новых лиц,

Лай мосек, чмоканье девиц,

Шум, хохот, давка у порога,

Поклоны, шарканье гостей,

Кормилиц крик и плач детей [Пушкин, 2007, с. 94]Подсели дамы к комельку;

Девицы шепчут в уголку;

Столы зеленые раскрыты:

Зовут задорных игроков

Бостон и ломбер стариков

<...> И чай несут [Там же, с. 98].

На втором этаже в господских домах часто располагались детские, комнаты старших детей, в которых в романе А.С. Пушкина живут барышни Ольга и Татьяна. «Балкон» в комнате Татьяны, не упомянутый в описании дома Онегина, расширяет поле зрения «вида из окна», что многократно увеличивает его ценностный уровень, гармонизируя отношения дома и мира. В картине дома с детьми важное место занимает образ няни, не только прислуги, но, в большей мере, наперсницы барышень («подруга дней суровых» для самого автора и его героини Татьяны).

По обычаям деревенского быта, обусловленного и отдаленностью соседских усадеб, и небезопасностью ночных дорог, Ларины после праздника не отправляют гостей домой, укладывая на ночлег в своем доме, который дышит полной грудью народа, заполняющего его. Перечень помещений дома «от сеней до девичьей» запечатлевает всю полноту жизни русского дома-ковчега:

Все успокоилось в гостиной <...>

На стульях улеглись в столовой <...>

Девицы в комнатах Татьяны и Ольги... [Пушкин, 2007, с. 102] и т. д.

Эта полнота и густота бытия в доме Лариных противостоит уединенности бытия Онегина и Ленского в их «пустых домах»-«коттеджах» как живое — мертвому. Пустота домашнего пространства одиноких героев заполняется химерами: у Ленского романтическими мечтами, грезами, замещающими реальность, лишающими Ленского трезвого видения и понимания людей и жизненных ситуаций (идеализация Ольги, дружбы с Онегиным; безумие ревности и вызова на дуэль), которые, собственно, и привели его к гибели; у космополита Онегина — демонами его прошлого, хандры, бездействия, которые предстанут в сновидении Татьяны в образах «чудовищ», толкнувших героя к убийству друга.

В то же время жизнь русского дома Лариных — это не только шумная суета хозяйственных хлопот, приема гостей, устройства праздников, балов, но и уединение, предоставляемое «мирными полями, рощами, холмами», «запущенным садом», чем наслаждается Татьяна. Гармония русской семейно-родовой и социальной общинности с уединенностью в природе составляет ценность русского дома в пушкинской аксиологии. При этом идиллическая модальность изображения деревенского быта снижается иронической противоречивостью взгляда повествователя, отмечающего и провинциальную пошлость этого мира. С одной стороны, — великолепный натюрморт:

На столе блистая,

Шипел вечерний самовар,

Китайский чайник нагревая;

Под ним клубился легкий пар <...>

По чашкам темною струею

Уже душистый чай бежал,

И сливки мальчик подавал [Пушкин, 2007, с. 64].

С другой — образ Ларина, который «в халате ел и пил», предвосхищая знаменитый халат Обломова, и карикатуры на соседей:

Зовут соседа к самовару,

А Дуня разливает чай <...>

Потом приносят и гитару,

И запищит она (Бог мой!):

Приди в чертог ко мне златой [Пушкин, 2007, с. 35].

И далее в ларинских главах романа чередуются сцены то с персонажами русских комедий (Скотиниными, Буяновыми, Петушковыми), то в духе русских поэтических идиллий. Однако напряженная внутренняя жизнь Татьяны, одухотворяющая пространство и дома, и окружающего его мира, определяет высокую ценностную доминанту домостроя Лариных, создавая потенциальные перспективы для обретения национальной идентичности Ленского, для которого уже нет ничего «милее домашнего круга» Лариных, и Онегина, национальная адаптация которого прерывается в связи с убийством Ленского и отъездом из деревни. Кроме того, очевидно различие принципов описания домашнего мира Онегина и Лариных. Мир Онегина, будь это петербургский кабинет или дом в деревне, отличается вещной избыточностью и преобладанием вещей, удовлетворяющих потребность в комфорте и досуге. Власть вещей в мире героя в какой-то степени обусловливает их самодостаточность и способность замещать своего хозяина, оставившего в них частицу своей души: «забытый в зале / Кий на бильярде отдыхал / На смятом канапе лежал / Манежный хлыстик» [Пушкин, 2007, с. 125]. Напротив мир Лариных характеризуется «человеческой перенасыщенностью» [Топоров, 1995, с. 38]. Как пишет В. Топоров, «<...> масштаб человека нередко определяют его удаленностью от мира вещей или, по крайней мере, готовностью к ней. <...> И способностью к преодолению зоны «ближайше-нужного», к отказу от пользы и выгоды, к отречению от благ и удобств, сулимых вещами, «вещным» уровнем» [Там же, с. 27]. В этом смысле масштаб пушкинской героини, которая не только способна, но и рада отдать пышность своего модного дома в Петербурге «за полку книг, за дикий сад», за бедное жилище и смиренное кладбище в деревне, несоизмерим с масштабом героя, проявляющего только готовность к подобному отречению.

Возвращаясь к деревенским сценам романа после дуэли, отметим, что креативные тенденции в изображении русского дома ослабевают, уступая место эсхатологическим мотивам. Начало последним положено традиционной метафорой дома как обители души, возникающей в финале дуэльной сцены. Причем дом в ней сопоставлен не с телом человека, а с его сердцем как средоточием душевной жизни:

Тому назад одно мгновенье

В сем сердце билось вдохновенье,

Вражда, надежда и любовь,

Играла жизнь, кипела кровь, —

Теперь, как в доме опустелом,

Все в нем и тихо, и темно;

Замолкло навсегда оно,

Закрыты ставни, окны мелом

Забелены. Хозяйки нет.

А где, бог весть. Пропал и след [Пушкин, 2007, с. 113].

С этого момента мотив пустого дома, покинутого живой душой, организует движение последующих деревенских сцен. «Пропал след» души дома Ленского, а вслед за ней и души дома Онегина. Со смертью отца Ларина и замужеством Ольги наполовину опустел дом Лариных, замолкло в нем кипение большой семейной жизни. «Пустой дом» Онегина посещает Татьяна, одушевляя его пространство на короткое время и вбирая в себя последние следы души Онегина, опыта его зрелой просвещенности. С отъездом матери и дочери пустым остается дом Лариных — средоточие национальной жизни, знаменуя закат патриархальной старинной Руси.

Пустота дворянских домов, покинутых живыми душами, скоро будет заполнена «мертвыми душами» гоголевских помещиков, отмечая следующую степень утраты дворянской культуры, осколки которой хранит «куча Плюшкина»: «шкаф с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором, перламутровая мозаика бюро, старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, батальная картина и огромный натюрморт на стенах. На основании этих «обломков», узнаваемых частично по дому Лариных, В.Н. Топоров создает апологию Плюшкина, бывшего когда-то, подобно Ларину, «бережливым хозяином и добрым семьянином».

Москва на пути Татьяны из деревенской глуши в Петербург конденсирует семантику фронтирного хронотопа, обозначая границы между историческим прошлым и будущим России, между ее провинцией и метрополией. Городская жизнь Петербурга и Москвы с ее многолюдием и суетой, в отличие от деревенской, в изображении Пушкина имеет общие черты, данные в картине утра столицы («А Петербург неугомонный, / Уж барабаном пробужден. / Встает купец, идет разносчик...» [Пушкин, 2007, с. 21] — и в перечне мелькающих уличных реалий Москвы, видимых из экипажа Лариных («Мелькают мимо будки, бабы, / Мальчишки, лавки, фонари...» [Там же, с. 133]). Но в картинах северной столицы нет исторических достопримечательностей, которыми насыщено описание Москвы, акцентирующее национальный характер русской старины: «Уж белокаменной Москвы, / Как жар крестами золотыми / Горят старинные главы... Петровский замок... Старый Кремль... — «как много в этом звуке для сердца русского...» [Там же, с. 132].

Ироническое изображение московского времяпровождения Татьяны среди «старинных тетушек», «барышень», «архивных юношей», тем не менее, также отмечено национальными чертами, свойственными русской деревне: семейственность, щедрое хлебосольство, простота в быту, в чувствах, в общении. Но в московском домострое нет динамики, «не видно перемены», исторической перспективы, которые обозначаются А.С. Пушкиным в изображении петербургского дома Татьяны, где вновь, как в первых деревенских сценах, возникают креативные мотивы. Устраивая свой дом в столице, новая княгиня Ларина пытается соединить высокую культуру столичной аристократии с национальным характером русской деревни: «порядок стройный олигархических бесед, и холод гордости спокойной толпы избранной», и неторопливость, тихость, простота, естественность, без ужимок, без следа vulgar. Она принимает в своем доме «везде встречаемые лицы», «необходимые глупцы», «дамы пожилые», «неулыбающиеся девицы», «диктаторы бальные», «перекрахмаленные нахалы», старики «в душистых сединах», но всю эту толпу, этот кукольный театр масок, Татьяна преобразует в блистательный круг живой, умной, красноречивой беседы «без пошлых тем», «без глупого жеманства», «не пугая ничьих ушей свободной живостью своей». Светское гостеприимство она сочетает с уединением, исполненным памяти прошлого в бедном жилище с полкой книг, с диким садом, с первой любовью.

Эта пушкинская идея придать высокой светской культуре национальное лицо и характер, опираясь на многовековой исторический опыт народной культуры, получает свое развитие в окончательном преображении главного героя и его петербургского дома. Движимый глубокой страстью к Татьяне, пытаясь разгадать ее новый образ, Онегин покидает свет, запирается дома «в молчаливом кабинете», который теперь ничем не напоминает свое изображение в первой главе романа, полностью восстанавливая исконные функции и образ: «двойные окны», «камелек», где Онегин «стал вновь читать все без разбора, ...не отвергая ничего: / И альманахи, и журналы» [Пушкин, 2007, с. 155]. В этом кабинете у камелька открываются у него «духовные глаза», которыми он «читает другие строки»:

То были тайные преданья

Сердечной, темной старины,

Ни с чем не связанные сны,

Угрозы, толки, предсказанья,

Иль давней сказки вздор живой,

Иль письма девы молодой [Пушкин, 2007, с. 156].

Нравственные уроки народной культуры позволяют Онегину переоценить свое прошлое, раскаявшись в своих безумствах, в отречении от всего, что «мило сердцу русскому»: от обычаев и нравов своего народа, от любви простой и бедной девы, от милосердия к единственному другу и пр. Восстановление личной и национальной идентичности героя, его духовное преображение предопределяют и его миссию преображения России. Недаром в планах продолжения романа А.С. Пушкин отправляет Онегина в путешествие по неведомой для него родной стране.

В целом же, аксиологическая система образов русского дома и быта в «энциклопедическом» романе А.С. Пушкина стала своеобразной матрицей подобного изображения этого предмета в русской литературе XIX—XX вв.

В литературе XX века модель дворянской усадьбы, жизненный уклад дворянского быта, традиции устои реализуются в произведениях М.А. Булгакова «Белая гвардия», «Дни Турбиных. Булгаков М.А. в своем художественном «домознании» унаследовал пушкинский энциклопедизм в полноте охвата почти всех известных типов русского дома, в детальной проработке интерьеров, воспроизводимых в их исторической динамике (старинные/модные), но с явным предпочтением «сердечной старины». В этом смысле, как и у А.С. Пушкина, ценностным фокусом пространственной оптики М.А. Булгакова являются домашние нравы, образ жизни, отмеченные патриархальной семейственностью, хлебосольством, гостеприимством: образ «дома-ковчега» («Белая гвардия») противостоит «пустому дому», который немедленно заселяет «нечистая сила» («Дьяволиада», «Зойкина квартира», «Мастер и Маргарита»). От А.С. Пушкина, как мы покажем далее, М.А. Булгаков усваивает своеобразный педантизм в отношении к традиционно сложившейся в русской культуре функциональной специализации домашнего пространства. Отклонение от установленного домашнего миропорядка (столичный кабинет Онегина, бильярд в бальной зале его деревенского дома и пр.) становится знаком нестабильности, временности, упадка дома. Причем, у М.А. Булгакова, в связи с новой исторической ситуацией, дисфункционализация жилья приобретает катастрофический характер. В новом же обостренно-драматическом модусе развивает М.А. Булгаков эсхатологические мотивы «Евгения Онегина».

1.2.2. Гоголевские мотивы в «тексте Дома» М.А. Булгакова

Гоголевская традиция в творчестве Булгакова достаточно полно изучена в работах (М.А. Чудакова, Б.М. Гаспаров, В.А. Чеботарева, В.Ш. Кривонос и др.). М.А. Чудакова называла Булгакова «Новым Гоголем» [Чудакова, 1985, с. 372]. В этом свете Булгакова можно считать прямым наследником Гоголя в изображении русского домашнего мира, эволюция которого не может быть понята без освящения именно этого предмета в творчестве великого предшественника.

Бездомье как социальное явление, ожидающее русское общество, открывает Н.В. Гоголь. Главный герой его поэмы «Мертвые души», получивший в наследство от отца «ветхий домишко с ничтожной землицей», продает их «за тысячу рублей», оставшись дворянином, не имеющим «ни двора, ни кола». Его единственной мечтой, заботой, целью жизни становятся дом, семья, потомство. Как пишет Н.В. Гоголь, «в нем не было привязанности собственно к деньгам для денег; им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им: ему мерещилось впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками; экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды — вот что беспрерывно носилось в голове его <...> вот для чего береглась копейка» [Гоголь, 1997, с. 222].

Дворянский титул давал ему право занять место на государственной службе, на которой в России до наших дней не берут взятки, не воруют только ленивые. Энергия и изворотливость Чичикова позволяют ему построить в городе «красивый дом гражданской архитектуры», «приобрести отличную пару». Он готов «обзавестись семейством», но смена начальства, нежданная ревизия лишают его достигнутого «благоденствия». И собственно «ревизорский» мотив завязывает, как и в комедии Н.В. Гоголя, сюжет поэмы — «ревизской сказки», говоря иносказательно. Путешествие Чичикова, по существу, представляет собой ревизию экономического состояния дворянских хозяйств, вызванную начавшимся его упадком к концу первой трети XIX века, в чем автор неоднократно проговаривается, рассматривая «дело» Чичикова как «государственное»: «Перекрестясь по русскому обычаю, приступил он к исполнению. Под видом избрания места для жительства и под другими предлогами (то есть «инкогнито» — Е.Б.) предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства (выделено нами — Е.Б.) и, преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев, неурожаев, смертностей и прочего» [Гоголь, 1997, с. 235], Среди участников губернского собрания, пытавшихся раскрыть инкогнито Чичикова, кто-то «утверждал, что он чиновник генерал губернаторской канцелярии» [Там же, с. 192]. Повествователь дотошно перечисляет, какие именно «углы нашего государства» посетил Чичиков, а «именно» в Симбирской, Рязанской, Пензенской, Вятской губерниях, наконец, остановился в губернском городе N, который находился «недалеко от двух столиц». С государственной точки зрения судит чиновничество этого города и сам герой: «Ну, чему сдуру обрадовались? В губернии неурожаи, дороговизна, так вот они за балы! <...> Невидаль, что иная навертела на себя тысячу рублей! А ведь на счет же крестьянских оброков или, что еще хуже, на счет совести нашего брата. Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой» [Там же, с. 168]. Ревизорский пафос автора сопровождает обозрение героем домашнего хозяйства Маниловых: «Зачем, например, глупо и бестолку готовится на кухне? Зачем довольно пусто в кладовой? Зачем воровка ключница? Зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? Зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает все остальное время?» [Там же, с. 21]. Афера героя давала писателю возможность произвести статистический анализ («<...> темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш <...> в ту же минуту принялся считать» [Там же, с. 18]) и описание домашнего состояния крепостных крестьян, составить реальные, в отличие от «ревизских сказок» реестры живых и мертвых душ, дававшие истинное представление об уровне и образе жизни российского народонаселения.

Ревизорский мотив эксплицируется в основном в плане авторского повествования, тогда как в персонажном плане сюжета пристальная зоркость бездомного соглядатая к чужим домам мотивируется его задачей обзавестись в скором времени своим домом, обустроенным с сознанием высокой ответственности родителя перед потомками («Герой наш очень заботился о своих потомках» [Гоголь, 1997, с. 83]). Чичиков присматривается к домам помещиков, городских чиновников, а мерой его отсчета, совпадающей с мерой повествователя, является трижды повторенный в поэме («в мечте» Чичикова, в описании былого благоденствия Плюшкина, в лирическом отступлении автора) образ идеального русского дома, ценность которого не в «архитектуре», не в размерах, не в убранстве, а в самом домашнем духе, подразумевающем, как в художественном мировидении А.С. Пушкина, патриархальную простоту, семейный лад, здоровье, потомство, достаток, людской гомон дома-ковчега: «Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги <...> видит наконец знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут пред ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол <...>» [Гоголь, 1997, с. 126]. Но в пушкинском мире такой дом еще есть, тогда как в гоголевском он существует только в памяти прошлого, в грезах будущего, в призрачной возможности. Каждому из всех предъявленных автором своему бездомному герою и своим читателям домов — от «аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами» до «небольшого домика» Коробочки — «чего-то недоставало», чем дальше, тем больше.

Гоголевский «ревизорский» код определяет, как мы рассмотрим далее, сюжетную динамику и эстетический модус домознания в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Как пишет С.М. Козлова, «отрицательно-комическая точка зрения на российский мир Гоголя» из «прекрасного далека» совпадает с точкой зрения героя: «С таможни, от юго-западных границ Российской империи прибывает Чичиков, принимая функцию насмешливого соглядатая тайная тайн глубинной России. <...> Но поскольку дело Чичикова, как объясняет он сам Коробочке, «не от мира сего», постольку его иномирная точка зрения на российские нравы становится определяющей в комическом модусе поэмы как точка зрения черта. В этом смысле Н.В. Гоголь в латентной форме развивает традицию западноевропейской литературы, в которой соглядатаем скрытой изнанки человеческой жизни (как правило, домашней, добавим мы — Е.Б.) оказывается «нечистый»: «осел» Апулея, «Хромой бес» Лесажа, Мефистофель Гете и т. д.» [Козлова, 2007, с. 16]. М.А. Булгаков, не минуя западноевропейской традиции, развивает гоголевские мотивы, натурализует в образе «иномирного» соглядатая домашнего устройства и нравов «московского народонаселения» фантастические домыслы гоголевских персонажей, безуспешно пытавшихся (как впрочем, и представители следственных органов в романе М.А. Булгакова) разоблачить «инкогнито» Чичикова. Воланда, как и Чичикова, представляют «иностранным шпионом», предводителем шайки разбойников (капитан Копейкин), Бонапартом (см. Б.М. Гаспаров, 1994, с. 49), «делателем государственных ассигнаций» (сеанс черной магии), «антихристом», в роли которого как знамения грядущего апокалипсиса собственно Воланд и выступает. Ревизорскую миссию в романе М.А. Булгакова, как и в поэме Н.В. Гоголя, разделяют нарратор и герой соответствующего нарратива.

Рефлексы образов «идеального дома» в «Мертвых душах» отзываются в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия», так же как сентиментально-ностальгический образ «домика» в «Старосветских помещиках» включен в субстрат образов «игрушечного домика» — подвала Мастера и его «вечного приюта».

В 30-е годы М.А. Булгаков работает над инсценировкой «Мертвых душ» в театре МХАТ. Булгакова М.А. волновала в поэме Н.В. Гоголя национальная составляющая русского народа, его сила, характеры, традиция домашней космогонии. Тему разрушенного русского быта в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя, мотивы бездомья и скитальчества по выборочному пространству страны М.А. Булгаков перенес и в пьесу, но жесткие ограничения, поставленные руководителями и режиссерами театра, не позволили осуществить первоначальный замысел. По словам писателя: «для того, чтобы гоголевские пленительные фантасмагории ставить, нужно режиссерские таланты в театре иметь» [Булгаков, 1989, с. 239—241].

Премьера спектакля состоялась 28 ноября 1932 года. Поток отрицательных рецензий, недовольство, недоумение зрителей, увидевших на сцене «школьные иллюстрации» классического произведения, доставили новые страдания писателю. Особенно «обидным» был для него отзыв о спектакле А. Белого, который писал: «— Возмущение, презрение, печаль вызвала во мне постановка «Мертвых душ» в МХАТе... так не понять Гоголя! Так заковать его в золотые, академические ризы, так не суметь взглянуть на Россию его глазами! Давать натуралистически усадьбы николаевской эпохи, одну гостиную, другую, третью и не увидеть гоголевских просторов... гоголевской тройки, мчащей Чичикова-Наполеона к новым завоеваниям... Позор!» [Соколов, 1998, с. 79]. Позже, как свидетельствует Б.В. Соколов, в киносценарии «Мертвые души» М.А. Булгаков «учел критику Белого», вернул в произведение Рим, Первого и Повесть о капитане Копейкине, существовавшие в первом сценарии. Образ Чичикова в новой инсценировке и киносценарии «вырос до демонического персонажа, нависающего над Россией» [Соколов, 1998, с. 333]. В это же время М.А. Булгаков, развивая «пленительные гоголевские фантасмагории», уже работал над демонологией «Мастера и Маргариты».

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |