Рассмотрим структурно-семантические связи заглавия и текста рассказа М. Булгакова «Полотенце с петухом». Словосочетание, вынесенное в заглавие, встречается в тексте один раз, в финале произведения: «Тогда она, обвисая на костылях, развернула свиток, и выпало длинное снежно — белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом».

Основным компонентом в заглавии произведения является лексема «петух». В тексте рассказа слово «петух» встречается трижды. Такой повтор необходим: он выполняет функцию связности. По мнению В.А. Лукина, «повторы в начале текста имеют, как правило, тематический характер, в конце — рематический» [Лукин, 1999: 62].

В анализируемом нами рассказе лексема «петух» приобретает дополнительные оттенки значения, отличные от общеязыковых. Впервые слово появляется в самом начале рассказа, что представляется неслучайным. В народных верованиях славян петух — «вещая птица, способная противостоять нечистой силе» [Славянская..., 1995: 307]. Именно с петухом сравнивается в рассказе человек, возница, который привез молодого врача в больницу. Возница, четко повторяя действия петуха, производимые им рано утром и сообщающие о восходе солнца, тоже является вестником в произведении:

«— Эй, кто тут? Эй! — закричал возница и захлопал руками, как петух с крыльями.

— Эй, доктора привез!»

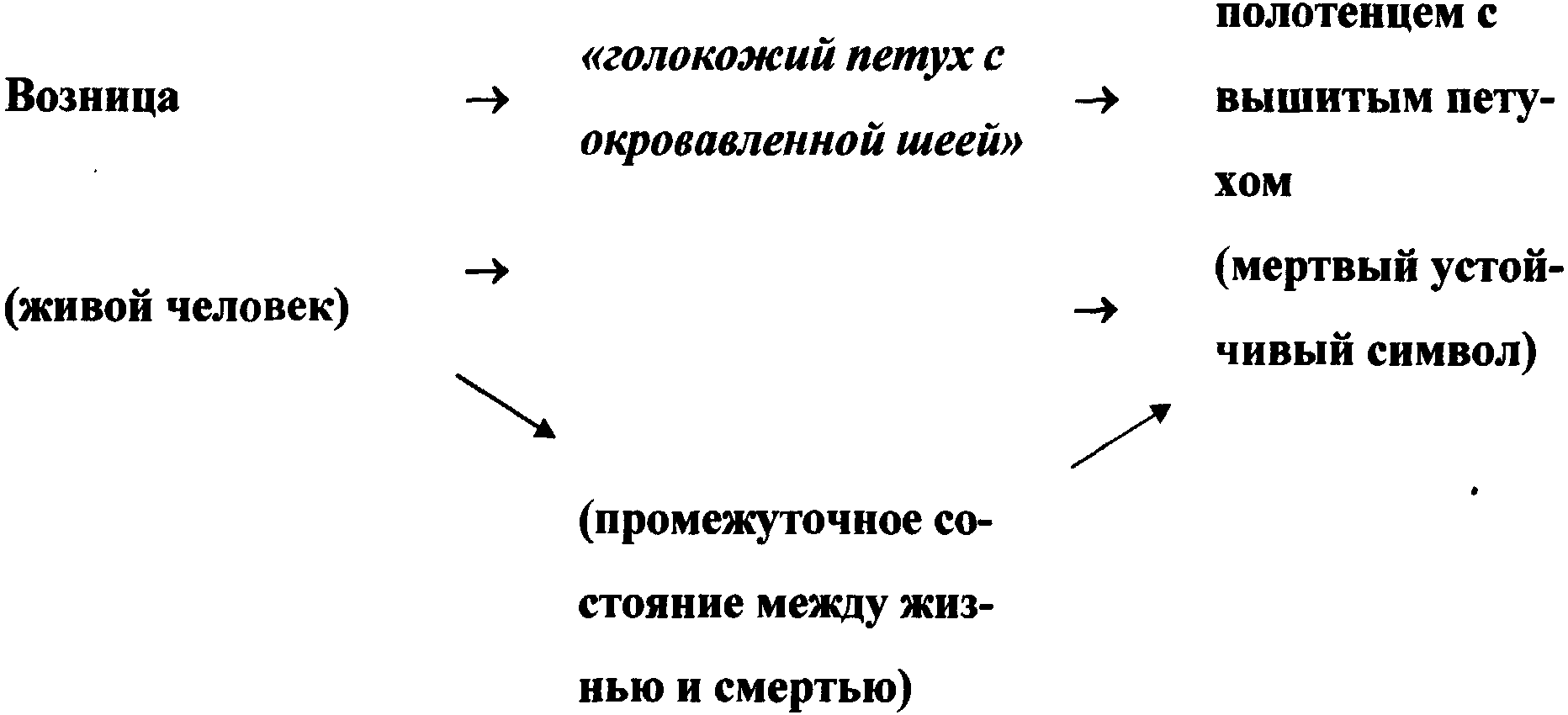

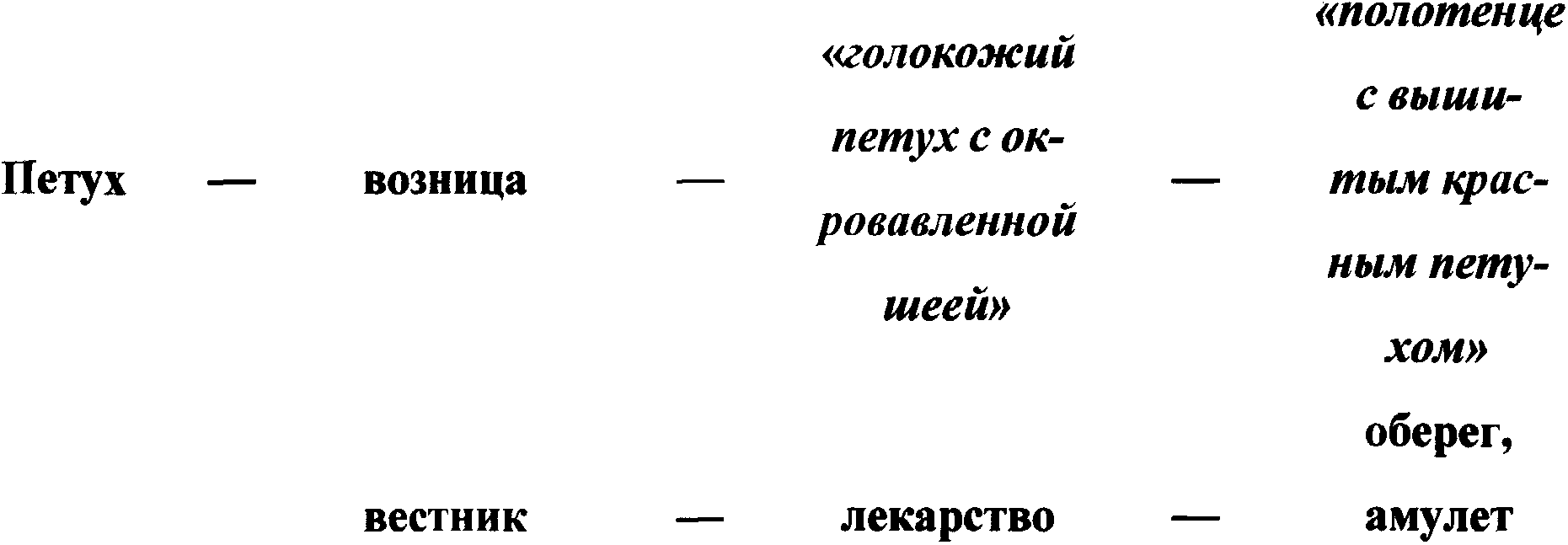

Сказанное позволяет выделить такой ассоциативный ряд:

петух — возница (живой человек) — вестник

Следующее микрополе, связанное с появлением петуха, создается в тот момент, когда озябший доктор греется около огня, а «рядом с ним ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой». Здесь петух — мертвая птица. По народным поверьям славян, «крик петуха предохраняет от эпидемических болезней» [там же]. Так как у доктора, когда он добрался до места, тоги окостенели», пальцы на ногах «были похожи на деревянные культяпки», «пальцы рук ничего не могли хватать», «каждая из мышц болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль», то он, приехав, сразу же совершил «целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь». Вследствие чего и погиб петух, съеденный в дальнейшем врачом, то есть мясо петуха — лекарство от возможной болезни. Петух является средством исцеления. Таким образом, выделенный нами текстовый ряд: «петух — возница — вестник» дополняется еще одним семантически сближенным словосочетанием: «мертвый голокожий петух с окровавленной шеей» (лекарство).

В третий раз петух появляется на «безыскусственно вышитом полотенце», которое подарила благодарная пациентка своему спасителю.

Выделяем следующий смысловой ряд:

петух — вестник — лекарство — оберег

Семантическое сближение происходит на имплицитном уровне текста. Петух приобретает значение символа в рассказе, поэтому возникает еще один контекстуальный ряд:

Петух символизирует «бдительность, храбрость, мужество, предвидение, надежность, духовное возрождение» [Тресиддер, 1999: 275]. Как раз эти характеристики связаны со становлением личности доктора.

В начале рассказа герой «проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет назад ректору университета», а его «юный вид отравлял» ему «существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться:

— Доктор такой — то.

И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:

— Неужели? А я-то думал, что вы еще студент».

Герой рассказа искусственно пытается придать солидность своему внешнему виду: «...я старался выработать особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживались, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это... очень плохо».

И доказательство этого: «...Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала: — Вы, доктор, так моложавы, так моложавы... Прямо удивительно. Вы на студента похожи». Сам себе герой кажется похожим на Лжедмитрия.

По мере развития сюжетно-событийного ряда рассказа доктор меняется, собственно и происходит становление врача в ходе сложнейшей операции путем преодоления внутреннего страха, неуверенности в самом себе. Эта идея поддерживается в тексте различными моделями СФОЕ, которые могут быть включены в одно смысловое поле, создаваемое заглавием рассказа: «Она лежала как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг (!) стало светло» (модель № 7); «Все светлело в мозгу, и вдруг (!) без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил — уверенность, что сообразил, была железной, — что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию» (модель № 6); «За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови» (модель № 12); «Еще, еще немножко... Не умирай, вдохновенно думал я, — потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни» (модель № 3); «...я стал редкими швами зашивать кожу... но остановился, осененный, сообразил... оставил сток... вложил марлевый тампон...» (модель № 3); «Полутруп лежал недвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома» (модель № 3); «Гипс давайте, — сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой» (модель № 3).

После успешно проведенной операции меняется отношение к доктору: «Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? — вдруг спроста Анна Николаевна. — Очень, очень хорошо...». Сам о себе герой думает: «Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, я, видите ли, постарел как-то... Складка над переносицей...». Герой впервые осознает себя как врача.

В финале рассказа спасенная девушка подарит доктору полотенце с вышитым петухом (оберег).

Таким образом, ключевая парадигма, связанная с семантикой заглавия рассказа «Полотенце с петухом», показывает метафорическую трансформацию значения слова «петух» от конкретного к символическому, подобное изменение смысла заглавия происходит с участием тропеических средств текстовой структуры.

Подаренное полотенце приобретает значение оберега, амулета. («Амулет — какой-л. небольшой предмет, носимый на теле, якобы предохраняющий от болезней, несчастья и т. п.; талисман» [МАС, I: 35]). Петух вышит на полотенце, так как это необходимая вещь в домашнем обиходе, которую мы часто используем. Такое полотенце — это напоминание молодому врачу о его первой удачной операции, связанной с преодолением страха и с профессиональным становлением. «И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьине, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и, наконец, исчезло, как стираются и исчезают воспоминания».

Следовательно, основной контекстуальный ряд, организуемый заглавием, выглядит следующим образом:

Наблюдения позволяют заключить, что лексические единицы текста, поддерживая сюжетную линию, приобретают контекстные «наращения». Таким образом, художественный текст как моделирующая структура дает возможность познать механизмы семантики отражения и, прежде всего, утвердиться в том, что «присутствие Говорящего и соответственно точки зрения Говорящего — заложено в семантику самых обычных слов и грамматических категорий языка» [Падучева, 1993: 34].

Специфика отношения заглавия и самого текста позволяет рассматривать заглавие в качестве основной ключевой единицы, образующей смысловой центр. «Как правило, в роли заглавной единицы выступает субстантивная лексика, поэтому возможно предположить, что «душой» и «архимедовой точкой опоры» художественного текста является не глагол (как принято считать для предложения и высказывания), а существительное. Текстовые субстантивные единицы, поддерживающие «развертывание» смысла в системе целого, образуют парадигматический ряд, связывающий заголовок и весь текст» [Грунина, 1997: 111].

Обратимся к другому рассказу М. Булгакова «Тьма египетская» с целью подтверждения высказанных предположений. Заглавие рассказа «Тьма египетская» в ходе декодирования имплицитной информации текста понимается как символ глупости, отсталости, непросвещенности простых людей, живущих далеко от центров науки и культуры. Такое понимание заглавия становится возможным благодаря различным образным средствам, которые на протяжении всего текста последовательно формируют новое, переносное значение слова «тьма».

Первые же строки актуализируют тему противопоставленности «мира» и «тьмы»: «Где весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет ничего! Тьма...» (модель № 2). Мир — это «электрические фонари»; «люди»; «небо», а тьма — это «ничего». Подтверждением таких отношений является фраза: «Мы отрезаны от людей» (модель № 1).

Усиливает эту антитезу однородный ряд, звучащий в вопросе: «Где же весь мир?.. Где электрические фонари?.. Люди? Небо?».

Далее по тексту: «Первые керосиновые фонари от нас в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь с воем скорый в Москву и даже не остановится — не нужна ему забытая станция, погребенная в буране» (модель № 1). Ближайший свет («фонарик») в девяти верстах, здесь же нет ничего: «тьма». «Первые электрические фонари в сорока верстах, в уездном городе». Обозначенное расстояние «в девяти» и «в сорока» оказывается не безразличным к значению слова «тьма». Эти лексемы продолжают развивать уже возникшую ассоциацию слова «тьма» с неземной, потусторонней жизнью, жизнью без людей. По библейским канонам именно на сороковой день душа прощается с земной жизнью и возносится.

Мысль о райской жизни эксплицируется с помощью СФОЕ: «Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров...» (модель № 2). Для героев рассказа, живущих в глуши далеко от цивилизованной жизни, все это представляется раем. Там, далеко, фонари и электрический свет. «Мы же одни», — подчеркивает автор.

Пространственная характеристика места, где происходят описанные события, дается с помощью СФОЕ: «— Тьма египетская, — заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору. Выражается он торжественно, но очень мягко. Именно — египетская» (модель № 6). Использование фразеологизма, по сути, является аллюзией; автор находит, что это выражение «торжественно», очевидно, потому, что восходит к библейскому тексту. Возникает мысль и о божьей каре, которой подвергаются герои рассказа, оказавшись окруженными «тьмой египетской»: «Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу» (модель № 1). Такую жизнь автор и жизнью-то не считает. Не случаен однородный ряд: «Мы не видим... никого...» (больные не в счет — С.С.), «Мы работаем, мы погребены...». Реальная жизнь представляется героям рассказа безрадостной, они как будто отрезаны от мира людей, от другой, счастливой жизни.

Далее из уст персонала больницы мы узнаем 7 историй из их практики. Все они разные, но объединяет их то, что героями рассказов являются пациенты, больные (Ср. «Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных».), и то, что все истории о беспросветной глупости, необразованности больных. Большая часть историй сопровождается оценкой героев булгаковского рассказа.

Первая история о том, как больная угостила всех баб в деревне белладонной, оценивается главным героем рассказа следующим образом: «Ведь это же кошмар!» (модель № 6). Далее идет упоминание о тьме: «<...> за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма» (модель № 6); «Это что, — говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле, — это что: мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма и весьма придется привыкать. Глушь!» (модель № 6). Далее: «— Ах, какая глушь! — как эхо, отозвалась Анна Николаевна» (модель № 7); «Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной» (модель № 1). Слова «тьма» и «глушь» сближаются в своем значении как место, удаленное от культурной жизни, где нет просвещения, знаний, умных людей. Получаем следующий контекстуальный ряд:

«за окнами метельная египетская тьма» → истории о глупости пациентов ← «Глушь!» «метель загудела в дымоходах».

Близость значений лексем «тьма» и «глушь» в тексте подчеркивается словами «метельная» и «метель». Это все здесь, в одном месте, вокруг одних и тех же событий.

Вторая история посвящена Федору Косому из Дульцева, который французские горчичники, пытаясь вылечиться от ларингита, на спину на тулуп налепил. «— Воля ваша, это — анекдот, — сказал я, — не может быть!» (модель № 1); «— Нет-с! — ожесточенно воскликнул фельдшер. — У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит...» (модель № 6). Получаем ключевой ряд:

тьма, тьма египетская → кошмар → глушь → анекдот

Третья история оценивается героем очень кратко: «— Ужас! — сказал я» (модель № 3). После шестой истории гости разошлись. «Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо и землю (модель № 6). Словосочетание «черная завеса», соотнесенное с предшествующим текстом, порождает ассоциации с миром, противоположным светлому миру людей, где есть «электрические фонари», «университеты», образование, жизнь. Использованные ранее лексемы «погребенная», «погребены» были также не случайны. (Ср. ранее: «...висела тяжким занавесом метельная египетская тьма»). И далее: «Ну, нет — раздумывал я, — я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь, в глуши...» (модель № 1). Выстраивается смысловой ряд, который демонстрирует трансформацию фразеологизма «Египетская тьма»:

мрак, ночь → отсутствие культуры → глупость

Последняя история, являющаяся частью сюжетной линии рассказа, показывает, насколько иллюзорны представления героя о возможности борьбы с «тьмой египетской». Герой седьмой истории — мельник — явно не лишен некоторой образованности. Образ культурного крестьянина создается с помощью ряда моделей СФОЕ: «Вежливый человек, — с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом» (модель № 5); «К концу осмотра больной меня очаровал» (модель № 1); «...на мельнике отдыхал мой университетский глаз» (модель № 8); «Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, ...к медицине» (модель № 3); ««Нет, это поистине светлый луч во тьме!» — подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больниц» (модель № 12). Здесь явно существует реминисценция, отсылающая к известной статье Добролюбова «Луч света в темном царстве», а слово «тьма» употреблено как синоним «темному царству». «— Вот вам исключение! Интеллигентный мельник» (модель № 3) — делает вывод автор. Понравившийся герою мельник «все десять порошков хинина съел сразу!». «Рыжая его борода была взъерошена, а глаза <...> показались черными и огромными». «Черный» — это, очевидно, не только цвет глаз, но и отсутствие мысли, пустота: черная завеса, черные глаза.

Описывая состояние мельника («— Тьма египетская в глазах. О..., Ох... — слабым басом отозвался мельник»), автор теперь уже использует фразеологизм «тьма египетская» в значении «глупость, невежество». Главному герою рассказа-доктору — снится «сладкий сон после трудной ночи. Потянулась пеленою тьма египетская... и в ней будто бы я не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду... борюсь... В глуши. Но не один. А идет моя рать...». Последняя фраза возвращает к реальности: «Сон — хорошая штука!». М.А. Булгаков как никто другой, будучи врачом-практиком, понимал и пытался донести до читателя ту страшную правду о невежестве простого крестьянина, жившего вдали от столицы, образовательных и просветительских центров. Писатель показывает, насколько иллюзорны представления о том, что с помощью энтузиазма небольшой группы людей можно победить такое невежество. Слово «рать» употреблено здесь автором с иронией. («Рать — 2. Трад.-поэт. Войско. 3. Перен. Устар. Множество кого-л., большая толпа» [МАС, III: 685—686]). «Рать» булгаковского героя — это его трое коллег.

Проведенный анализ показывает, что при разнообразных отношениях, складывающихся в каждом конкретном случае между основным корпусом текста и названием, глубинная структура (пропозиция) условно может считаться денотатом слова (или словосочетания), выступающего в роли названия. Сигнификатом такой единицы будет содержательно — концептуальная информация и содержательно — подтекстовая информация, представленная имплицитно, но выводимая благодаря номинативным парадигмам, которые поддерживают смысловые линии. Представляется, что способ прочтения подтекста художественного произведения «заглавие — текст — заглавие» может оказаться продуктивным для понимания той скрытой, глубинной идеи произведения, которая требует от читателя сотворчества.

Рассказ «Стальное горло» посвящен описанию процесса обретения основных качеств, которыми должен обладать любой доктор. «Стальное горло» — это второй рассказ из цикла «Записки юного врача», в котором происходит дальнейшее развитие основных идей, представленных в первом рассказе «Полотенце с петухом». Герой продолжает вести внутренние монологи, которые связаны с опасением, что привезут человека с грыжей. Он все еще боится этой болезни: «— Или, предположим, привезут больного, а у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры».

В этом рассказе молодой врач сам замечает, что знать теорию — этого мало, нужен еще и практический опыт: «Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только...» (модель № 2); «мой негодный университетский груз».

На этот раз описана сложная операция у девочки, которая болела дифтерийным крупом. Это заболевание казалось доктору страшнее, чем грыжа, однако врач после осмотра девочки сразу поставил правильный диагноз: «Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно и, главное, одновременно с акушерками — они — то были опытны».

Особое внимание в данном произведении привлекают диалоги врача с матерью и бабкой этой девочки. На первый взгляд может показаться, что доктор ведет себя грубо, агрессивно настроен против этих женщин, особенно против бабки. Это проявляется, прежде всего, в его обращении к ним, он использует глаголы в повелительном наклонении: «— Ты, бабка, замолчи, мешаешь. — Уйди, бабка! — с ненавистью сказал я ей. — Бабку эту вон! — закричал я и в запальчивости добавил. — Ты сама глупая баба! Сама! А та именно умная! И вообще никто тебя не спрашивает! Вон ее! — В операционную их не пускать! — приказал я» (модель № 3). Такой тон вызван общими представлениями молодого врача, двадцать четыре года прожившего в городе, о деревенской жизни, об отношениях сельских жителей к медицине, когда больного человека лечат народными средствами и везут в больницу только в крайнем случае. Это суждение подтверждает и фельдшер, защищая этих женщин: «— Так они все думают. На — род, — усы у него при этом скривились набок». Девочка уже болела пятый день, ее полумертвую привезли в больницу и еще начали указывать, что делать: «— Дай ей капель! — Дай ей, помоги! Капель дай!» И герой мысленно уже ненавидит эту бабку: «Я обернулся и увидел болезненную, круглолицую бабку в платке. Хорошо было бы, если б бабок этих вообще на свете не было, — подумал я в тоскливом предчувствии опасности...» (модель № 8).

Обе женщины во время диалогов с врачом вели себя эмоционально: «плаксивый голос»; «мать встала на колени перед доктором» (фрагмент модели СФОЕ № 3); «стукнулась лбом в пол»; «бабка молилась на косяк»; «бабка заныла искусственным голосом» (фрагмент модели СФОЕ № 3). Они молили его о спасении, возлагая всю ответственность на врача: «— Тебе лучше знать, батюшка». При этих сценах герой понимал, что его ждет, и «был тверд». Он старался держаться спокойно, сдерживать свои эмоции, сохранять хладнокровие. Но это было очень тяжело, так внутри него шла напряженная борьба со страхом. Герой понимал, что срочно нужна операция (трахеотомия), но для этого нужно согласие женщин, которым все это надо еще объяснять: «— Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать, тогда, может быть, спасем ее, — объяснил я. Сначала женщины были не согласны с операцией: — Не согласна! — резко сказала мать. — Нет нашего согласия! — добавила бабка».

Герой вроде бы доволен: он спасен; но в диалог вступает его здравый смысл. В сознании героя происходит раздвоение:

|

внутри |

внешне |

|

«Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». |

И только подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил: — Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль? |

|

Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я зарежу девочку». |

А говорил иное: — Ну, скорей, скорей, соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ноги синеют. |

Именно здравый смысл приводит доктора в движение, в его сознании соединяются теория и практика. Операция в итоге была проведена, но шло все не так гладко. Были моменты, которые в учебниках не описаны: молодой врач не мог остановить пинцетом кровь, после разреза «никакого дыхательного горла нигде не было», «фельдшер стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло».

Эти происшествия сбивали врача, и, когда что-то не получалось, он впадает в отчаяние: «Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь»; «положить нож, сказать: не знаю, что дальше делать»; «все против меня»; «только пойду домой — и застрелюсь...»; «я глубоко вздохнул и остановился: больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет»; «я хотел все бросить и заплакать». При этом он продолжал «бессмысленно», «совершенно механически», «бестолково» делать операцию. При помощи этих наречий образа действия М. Булгаков описывает проявления «здравого смысла» доктора.

После благополучного завершения операции врач успокоился, теперь усталость брала верх: «Голосом очень спокойным я ей (матери) ответил: — Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только, пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь» (модель № 3). «Я подошел к дивану одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было; заснул и даже снов не видел».

Название рассказа «Стальное горло» — это метафора, связанная с народным переосмыслением трахеотомии. Наиболее важным и интересным для анализа является первый компонент названия, так как именно он получает метафорическое переосмысление: «Стальной — 2. перен. Сильный, крепкий // Стойкий, непоколебимый, непреклонный» [МАС, IV: 246].

Операция, описанная в этом рассказе, принесла доктору известность по всей округе. Он приобрел статус волшебника, поэтому на горло девочки ездили смотреть как на чудо: «— Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню смотреть на нее». Складывается такой контекстуальный ряд:

трахеотомия — серебряная трубочка — стальное горло — чудо.

В финале произведения акушерка восхищается доктором: «— Ну и блестяще («весьма успешно, прекрасно, замечательно», [МАС, I: 99]) же вы сделали, доктор! — Вот вам и слава, доктор. — Ну, а вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете, прелесть!» (модель № 3). Молодой врач постепенно преодолевает свои страхи и с практикой приобретает такие качества, как выдержка, хладнокровие, самообладание.

Обратимся к рассказу «Псалом» для выявления характера взаимосвязи ядерных СФОЕ и заглавия как особой предикативной структуры текста. Первоначальное музыкальное восприятие эмфатемы «Псалом» связано в сознании читателя с богослужением. («Псалом — религиозная песнь, входящая в состав псалтыри» [МАС, 1983: 553]). Псалом «есть превосходное излияние религиозного чувства. Псалом, по выражению св. Василия Великого, есть врачество для ран человеческой души, — он уцеломудривает человеческий помысел, он — тишина души, он — орудие от ночных страхов и убежище от наваждений демонских...» [ПЦСС, 1998: 522—523]. В словах этих песен, по мнению Афанасия Великого, «измерена и обнята вся жизнь человеческая, все состояние души, все движения мысли, так что в человеке не найти ничего более» [Павловский, 1994: 48]. Значит, псалом — самое глубинное, задушевное в человеке. Но вряд ли псалмам свойственна тональность грусти. Ведь богослужение всегда праздник, а уныние воспринимается христианами как большой грех, поэтому духовные песни, какое бы состояние они ни передавали, остаются назиданием в тональности умиротворения, тяготеющим к радости. Псалмы на Руси пользовались большой популярностью и исполнялись не только во время богослужений, но и в быту [Павловский, 1994: 48] Создание атмосферы духовности в быту, скорее всего, не будет банальным, Зачем притворяться или позировать, если можно не петь псалом? Состояние духовности всегда предполагает просветленность. Думается, что и быту псалом всегда звучит в приятной тональности, а не в нейтральной.

На наш взгляд, тональность играет немаловажную роль в рассказе, ведь обращение писателя к псалму не случайно. Всю ткань рассказа наполняют, пронизывают звуки. Герой воспринимает мир через звуки, издаваемые предметами: «поют дверные петли» (модель № 1); «петли поют приятно» (модель № 6); «музыкальным тоном кипит чайник» (модель № 4); «свет лампы тысячью маленьких звуков» (модель № 7); «звон», «начинает звенеть». Двери, чайник поют в унисон с состоянием души главного персонажа рассказа. Их звуки — зеркало уязвимой души человека. Эта идея эксплицируется в СФОЕ. Дверные «петли» (5 раз) «поют», а не скрипят, когда дверь открывается и закрывается, и даже «радостно», когда в комнату входит любимая женщина, и «неприятно», когда она уходит. «Чайник», обозначенный трижды самим денотатом и трижды присутствующий имплицитно в словах «звон», «звенеть», — атрибут уюта домашнего очага посреди холодной и голодной послевоенной Москвы. В связи с этим псалом можно определить как «восприятие звуков мира душой человека». Псалом — символ духовности, внутреннего мира человека. Таким образом, основное значение слова «псалом» трансформируется. «Духовная песнь» не имеет никакого отношения к Богу, культ, здесь это песнь души; при этом звучит она то грустно, то весело. Тональность песни зависит от мира (бытовой его стороны), который окружает героя.

Постижению иного значения заглавия «Псалом» способствует и вертикальный контекст, который введен в текст способом употребления неточной цитаты из песни А. Вертинского «Это все, что от Вас осталось...».

Вот в субботу куплю собаку (выделено мною — С.С.)

Буду петь по ночам псалом,Закажу себе туфли к фраку...

Ничего. Как-нибудь проживем [Булгаков 1983: 245].

У М. Булгакова:

«— Ку... куплю я себе туфли...

— К фраку,

— К фраку, и буду петь по ноцам...

— Псалом.

— Псалом... и заведу... себе собаку...

— Ни...

— Ни-ци-во...

— Как-нибудь проживем... Вот именно, чай закипит, выпьем. Проживем (глубокий вздох). Пра-зи-ве-ем» [Булгаков 1989: 335].

В строке Вертинского «Вот в субботу куплю собаку» Булгаков вместо слова «куплю» употребляет слово «заведу». Исполнитель псалма не может купить собаку, так как собака — друг человека, а друга купить нельзя. Значит, Славка и герой одиноки, они ищут друга, и псалом, который поют их души, об одиночестве. Герой хочет завести собаку, так как стремится выйти из одиночества, но не любым способом, а достойным. Булгаков, таким образом, обращает наше внимание на духовность героя, которому свойственно высокое состояние души, поэтому герой рассказа и поет псалом, а не застольную песнь. Слово «псалом» приобретает значение «песнь одинокого человека». Очень важной оказывается одна небольшая деталь: в рассказе нет описания быта героя, но, играя всего лишь одним словом «паркет», Булгаков передает удивительную чистоту жилища главного героя: «Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет», «— А как я по паркету пойду? — А ты потихоньку иди и не катайся». Вызванные у читателя автором ассоциации соотносят внутреннее и внешнее состояние героя. Мужчине, поющему псалом, свойственна не только внутренняя (душевная) чистота, но и внешняя.

Вернемся вновь к стихотворению, которое читают герои. В нем есть строка: «И буду петь по ночам псалом...», в которой словосочетание «петь по ночам» выводит читателя к ассоциативному ряду, связанному с лексемой «одиночество». Особенно остро испытывает это чувство герой ночью, так как именно в это время суток человек остается один на один со своей душой. Все засыпает, умолкают звуки мира, и чувство одиночества обостряется. Одиноки все персонажи рассказа. Не случайно ребенок произносит фразу: «Ты одинокий». Мысли и ребенка и взрослого смыкаются, каждый из них думает о своем и об общем. Ребенок более чувствителен, более проницателен, чем взрослый. Его в четыре года волнуют не детские проблемы: «Папа приедет... он тебя застрелит», — угрожает герою обиженный Славка, или «Не смей маму тянуть...». Мальчик чувствует, что он должен защищать себя и свою маму. Но главная проблема — проблема одиночества. У взрослого эта проблема жизненно значима, ребенок с ней только столкнулся. При цитировании стихотворения мальчик и взрослый повторяют некоторые слова («к фраку», «псалом», «ничего, как-нибудь проживем»), которые и создают определенную духовность, возвышенность в отношениях. Фрак необходим для торжественного случая, а так как псалом — это песнь души, то и одежда должна быть торжественной. Фраза «ничего, как-нибудь проживем», которая повторится в тексте 4 раза, передает тоску героев. Славка и герой рассказа интуитивно чувствуют состояние друг друга. Ребенок равен взрослому, возраст не является помехой для их общения: «на корточках два человеческих тела — большое и маленькое». В начале рассказа, когда ребенок стучит в дверь, герой воспринимает его голос не как голос мальчика, а как «вежливый человеческий голос». Значит, псалом способен объединить двух людей.

Не случаен в рассказе возникающий вместе с музыкой образ конуса: «Звон. Джером. Конус»; «Пар. Конус. Лоснится паркет». Конус в русской традиции считается женским знаком. В виде конуса женщины носили серьги, тот же символ существует в вышивке. Возможно, конус предвещает появление женщины, которая согреет одинокое сердце, действительно, приходит женщина — мать Славки — Вера Ивановна. Вообще, Булгаков неоднократно обращался к символам, по которым читатель должен был узнать героя. Например, треугольник — символ и опознавательный знак Воланда в романе «Мастер и Маргарита».

В рассказе настойчиво повторяется один и тот же образ, создающий отрицательный мотив, — пуговицы. Вера Ивановна пришивает герою пуговицы, которые постоянно отпадают. Булгаков постоянно акцентирует внимание на этой детали. Слово «пуговицы» употребляются в тексте 6 раз и, таким образом, вырастают до символа: «Мучительнее всего в жизни — пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна. Сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади...», «Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и понимаю». Можно предположить, что пуговицы — это ниточка, которая связывает героев. Существует народная примета: пришивая пуговицы, «пришиваешь» к себе человека, если же пуговицы отпадают, то связь разрывается.

Герою нужна теплота, забота, поэтому он воспринимает Веру Ивановну через ее руки. В тексте нет описания этой женщины, настойчиво говорится лишь о ее руках: «Белые руки, обнаженные по локоть руки» (модель № 3); «теплые, белые руки» (фрагмент модели № 3); «...руки мокрые». Так, с помощью небольшой детали автор обращает внимание на сложные отношения между главными героями. Взаимоотношения, чувства героя и Веры Ивановны передаются через их диалоги, которые представляют собой чередование сбивчивых, обрывочных фраз, как правило, заканчивающихся многоточием, что подчеркивает волнение героев даже при незначительном бытовом разговоре: «Вера Ивановна. Идите чай пить. — Спасибо, я недавно... — Идите, идите, я вас не пущу... — Руки мокрые... Белье я вешаю...» (модель № 3) и т. п. Оба героя одиноки, но их души приходят к созвучию не сразу. Героиня мечтает о возвращении в Ленинград, где снова будет пианисткой и будет счастлива, то есть свой псалом она собирается «петь» там, а сейчас ее душа не поет. Поэтому пуговицы, которые пришивает Вера Ивановна, постоянно отпадают. Герой по-прежнему остается одинок. Он сам говорит, что псалом его «печален: «Чрезвычайно скучно так. Жить невозможно», — признается он Вере Ивановне. Песнь души героя тосклива, неприятна. Это нарушение христианской традиции, но псалом, который поет герой, дает ему силы для жизни. Надежды героя не напрасны, автор дает надежду на то, что с одиночеством будет покончено: «Пуговиц нет. Не куплю себе туфли к фраку, не буду петь по ночам псалом. Ничего, как-нибудь проживем». Это последние строки рассказа. Проблема пуговиц исчезла, и не нужно петь по ночам псалом. Очевидно, герои приходят к взаимопониманию, и псалом как песнь одинокой души уже не нужен.

Общеязыковое значение эмфатемы «Псалом» — божественная песнь, культовый обряд — наполняется новым, дополнительным содержанием, обогащаясь смысловыми и экспрессивно-эмоциональными оттенками. Теперь это песнь души, но песнь эмоционально окрашенная. Она может быть грустной, тоскливой, может быть радостной, приятной.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |