И теряем, теряем

попавший под вихрь

этот мир, и себя,

и любимых своих.

Семён Кирсанов

Мужчина выдающихся способностей (и возможностей) обычно и в женщине ищет какую-то неординарность. Иногда ему случается обрести желаемое, и тогда некоторое время он чувствует себя счастливым, а потом события начинают развиваться непредсказуемо. Кардинально переменить его жизнь способна и одна такая женщина — а уж если их две...

Савву Морозова, родившегося в очень богатом семействе, судьба и во всём остальном одарила щедро: быстрый ум, деловая хватка, изобретательность и настойчивость, а ещё совесть и неодолимая тяга к прекрасному. Последние два дара словно предназначались кому-то другому и к Савве попали по ошибке. Но судьба не ошибается, сдавая нам карты. Можно верить, что происходящие с нами события зависят от случая, и поэтому картина окружающего мира то и дело изменяется, как узор при повороте калейдоскопа. На самом же деле любой поступок человека, в том числе и самый неожиданный, служит лишь тому, чтобы очередная деталь пазла нашла своё место и в итоге сложилась бы единственно возможная история жизни.

Будущую жену свою Савва непременно повстречал бы, чуть раньше или чуть позже — она ведь происходила из семейства Зиминых, а Зимины, как и Морозовы, занимались производством текстиля. Но судьбе вздумалось в эту историю добавить драматизма, поэтому впервые увидеть Зинаиду Григорьевну довелось Савве в тот день, когда она стала Морозовой, выйдя замуж за его двоюродного племянника.

То есть семнадцатилетнюю девицу из почтенной и состоятельной семьи вполне могли бы просватать и за Савву — но он, в ту пору двадцатидвухлетний студент Московского университета, о женитьбе не помышлял, а вот двадцатичетырехлетнему Сергею Викуловичу Морозову батюшка объявил, что дело с его браком уже слажено и пожалуйте под венец, как было принято в старину.

Вряд ли на Савву и Зинаиду обрушилась любовь с первого взгляда — ни он, ни она особой красотой не блистали, а покорить друг друга манерой общения или хотя бы звуками голоса довольно трудно в таком шумном скоплении народа, как свадьба. Но в те времена родственники встречались регулярно и даже часто — если близки были по духу или по возрасту, — и в скором времени Зинаида и Савва обнаружили, что, где бы ни случилось им встретиться, с гораздо большим удовольствием они беседуют между собой, нежели принимают участие в общем разговоре.

Его привлекали её чувство юмора и жизнелюбие, способность на лету схватывать суть и вообще не лезть за словом в карман, ей же нравилась его основательность в суждениях, не отягощённая стремлением настоять на своём во что бы то ни стало; а уж когда обнаружилось, что Савва любит поэзию и способен своими руками починить музыкальную шкатулку, в глазах Зинаиды появилось восхищение.

Невольно она начала сравнивать его со своим мужем, и странными получались результаты этого сравнения. Муж не то чтобы тяготился её обществом, но ничуть не скрывал, что для него охота, скачки и азартные игры куда интереснее всяких разговоров. А Савва испытывал к ней неподдельный интерес, и Зинаида вдруг заметила, что всё чаще грустит и даже плачет в одиночестве, но не потому, что рядом нет Сергея, а потому, что нет Саввы.

Зинаида Морозова. Фото из коллекции М.В. Золотарёва, 1888 г.

Вдобавок Савва уехал в Англию, чтобы пройти курс обучения в Кембридже. Если он надеялся, что в разлуке их перестанет тянуть друг к другу, то ошибся — стало только хуже. Сначала возникла переписка, а затем, в первый же его приезд домой, они начали находить возможности для встреч — поначалу вполне невинных... Но что может удержать в рамках благопристойности мужчину и женщину, когда они влюблены?

И едва произошло неизбежное, Зинаида объявила, что оставляет мужа. Община староверов, к которой принадлежали Морозовы, была потрясена этой новостью. Раскольники хотя и не венчались в церкви, но семью чтили свято. Однако и Зинаида от своего решения не отступила — твёрдости характера ей хватало. В конечном итоге люди пошушукались да и перестали; но вот когда Савва Тимофеевич известил родных о своём намерении вступить в брак с бывшей женой своего племянника, разговор с матушкой получился очень непростым. Мария Фёдоровна, разумеется, не хотела для сына такой женитьбы, но и ей пришлось смириться — вряд ли потому, что его избранница была уже на четвёртом месяце, скорее из прагматического расчёта.

Дело в том, что Савва уже второй год управлял семейным предприятием, и делал это весьма успешно, хотя вступить в должность пришлось ему в очень непростой ситуации. Кроме ума и гибкости, молодому управляющему и твёрдость нужна, а если сейчас попытаться «сломать его через колено», то неизвестно, к чему это приведёт.

Вот и получилось, что двадцатишестилетний Савва «прославился» на всю Россию как первый старовер, женившийся на разведёнке. Может, самым первым стал и не он, но Морозовы уже полвека были на виду, так что об этом браке не судачил разве что ленивый. Болтали даже те, кого эта история никаким боком не касалась и кто вообще «слышал звон, да не знает, где он». Неудивительно, что вскоре сказку о Золушке принялись в России пересказывать на новый лад: будто бы женился миллионщик Морозов на бывшей работнице Никольской мануфактуры, до того дня стоявшей с утра до ночи у прядильной машины, чтобы в случае разрыва найти концы порвавшейся нити и снова скатать пряжу.

Ну, сказки сказками, а дом для молодой жены Савва построил действительно небывалый. Пригласив для реализации этого замысла Франца Шехтеля, Морозов сделал прекрасный выбор. В то время Шехтель ещё не очень известен, но Савва-то знает ему истинную цену. Архитектор на три года старше заказчика, они знакомы уже довольно давно, и первый заказ Саввы Франц выполнил удачно. Морозов хотел построить дачу — и Шехтель возвёл сказочный деревянный теремок, очень понравившийся заказчику.

Но сейчас нужен уже не теремок, а дворец, нечто потрясающее. По весьма удачному совпадению Франц в этот период жизни увлекался готикой, и его идеи сразу встретили понимание. Дело в том, что Морозов, бывая в Манчестере, видел построенные там архитектором Альфредом Уотерхаузом особняки в неоготическом стиле, и Савве они пришлись по вкусу. А когда идеи исполнителя не расходятся с мечтаниями заказчика — можно творить чудеса.

Бюджет был практически неограничен, поскольку Савва Тимофеевич хотел, чтобы дом оказался под стать его избраннице; что же до Зинаиды Григорьевны, то она вообще не склонна была экономить ни в отношении своего нового дома, ни образа жизни в целом. Едва завершили свою работу приглашённые Шехтелем декораторы, она устроила пышную, как сказали бы сейчас, презентацию для первых лиц города и представителей высшего света.

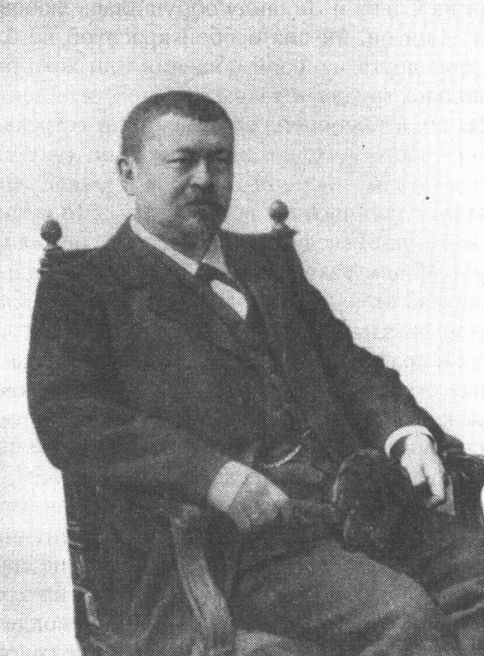

Савва Морозов. Фото из коллекции М.В. Золотарёва, 1890-е гг.

Московский городской голова князь Щербатов взял с собой сына Сергея, благодаря запискам которого мы можем представить себе впечатления приглашённых: «У моего отца до старости сохранилось почти юношеское любопытство к новым, интересным явлениям жизни... Таким интересным явлением был вновь выстроенный дворец огромных размеров и необычайно роскошный в англо-готическом стиле на Спиридоновке богатейшего и умнейшего из купцов Саввы Тимофеевича Морозова... Я с отцом поехал на торжественное открытие этого нового московского "чуда"... На этот вечер собралось всё именитое купечество... Хозяйка, Зинаида Григорьевна Морозова, вся увешанная дивными жемчугами, принимала гостей с поистине королевским величием. Тут я увидел и услышал впервые молодого и еще довольно застенчивого Шаляпина, тогда еще только восходившее светило, и Врубеля, исполнившего в готическом холле отличную скульптуру из темного дуба и большое витро».

С Шаляпиным и Врубелем Морозовы познакомились, вероятнее всего, через Савву Ивановича Мамонтова, который был очень дружен и с певцом, и с художником ещё в ту пору, когда их имена мало кому были известны.

Вообще Савва Тимофеевич и Савва Иванович были не только тёзками и современниками, но и людьми одного круга, а потому их пути просто обречены были пересекаться. Например, на Нижегородской промышленной выставке 1896 года Морозов был председателем организационного комитета, а также заведовал отделом VIII (изделия из волокнистых веществ), а Мамонтов — отделом XX (Крайний Север). Оба предпринимателя заставили о себе говорить: Мамонтов — когда устроил выставку работ Врубеля, отвергнутых комиссией Академии художеств, Морозов — когда его супруга Зинаида роскошью своего наряда затмила многих придворных дам, а длиной шлейфа превзошла даже государыню, в результате чего Савве Тимофеевичу было высказано замечание по поводу нарушения этикета.

Наверное, вам хотелось бы узнать, каким это чудом внук крепостного крестьянина взлетел так высоко?.. Извольте, расскажу. Только начать придётся не с нашего героя, а с его деда, история жизни которого подобна русской сказке, правда с английским акцентом.

Жил-был в конце XVIII века крестьянин по имени Савва. От прочих крепостных он отличался только исключительной смекалкой да ещё тем, что спиртного в рот не брал, поскольку был старообрядцем. То ли на непропитые деньги, то ли на взятую у барина ссуду купил Савва диковину — аглицкий станок для делания лент и кружев, а также прочей бахромы. (Как раз тогда англичане сняли запрет на вывоз станков за пределы своего острова.) Поставил Савва эту диковину в своей избе, обучил сыновей, и дело пошло. Сыновей было четверо: Елисей, Захар, Абрам и Иван, — так что трудиться они могли хоть посменно. А батюшка на собственном горбу таскал товар на продажу в Москву. Вёрст за восемьдесят на своих двоих. А впрочем, нет, не буду завираться: на рубеже XVIII и XIX веков нашему Савве всего лишь тридцать лет от роду, и его двухлетний первенец Елисей — от горшка два вершка, так что вряд ли всё так быстро и так просто могло получиться.

В 1805 году солнце Аустерлица взошло не только для императора Наполеона, но и для коробейника Саввы. Как говорится, кому война, а кому мать родна. Подписание Россией Тильзитского мирного договора закрыло её границы для британских товаров, а значит, и для дешевого «аглицкого» сукна, в которое тогда была одета чуть ли не вся страна. Это означало, что настал праздник на улице «отечественного производителя». И вскоре уже не Савва в Москву, а московские купцы стали ездить в Зуево к Морозову за товаром. Текстильные мануфактуры резко пошли в рост, и морозовские, разумеется, тоже. Последующие события, трагические для России, Савве Васильевичу обернулись удачей, избавив его от конкурентов, — ведь московские фабрики, как и почти весь город, сгорели в пожаре 1812 года. Освободившийся рынок, можно сказать, сам валился Морозову в его крепкие руки.

Помещику Рюмину за вольную для себя и четверых детей Савва заплатил 17 тысяч рублей ассигнациями — сумма по тем временам весьма солидная, на неё можно было купить деревеньку этак душ в двадцать. И всё же барин явно продешевил, либо же Савва торговался, как чёрт. Впрочем, нет такой цены, которую нельзя дать за свою свободу, и нет такого возраста, когда свободу можно считать излишней роскошью. А Савве, между прочим, уже стукнуло пятьдесят, но он полон энергии, причём во всех отношениях. Вскоре жена родит ему ещё одного сына, Тимофея. Будучи на четырнадцать лет младше Абрама и на двадцать один год младше Захара (а Елисея и вовсе на двадцать пять лет), именно Тимофей возглавит Торговый дом «Савва Морозов с сыновьями», именно он сможет внести качественные изменения в семейное дело на основе тех знаний, которые получит в Англии. Но пока младшенький учится, Савва Васильевич выписывает английских специалистов к себе, и это действительно к себе, потому что всё у того же помещика Рюмина купил Морозов изрядный кусок земли и строит там фабричный посёлок.

Дом З.Г. Морозовой. Открытка из коллекции Михаила Комолова, 1904 г.

Вокруг мануфактуры возникло село Никольское, стоявшие рядом сёла Богородское, Зуево и Орехово тоже не остались без морозовских фабрик (ткацких, отбельных, красильных), и в недалёком будущем предстояло им, сросшимся в город Орехово-Зуево, стать центром российской лёгкой промышленности. Британцы (управляющий, инженеры и прочие специалисты) построили для себя несколько домов в георгианском стиле, с традиционными газонами и парком. Кроме того, англичане привезли с собой такое понятие, как спорт. Вскоре соорудили стадион, и первая российская команда «Спортклуб "Орехово"», созданная в городке, здесь же провела и первый футбольный матч против «родоначальников» этой великой игры. Правда, наши продули, но какая разница — лиха беда начало.

Впрочем, Савве Васильевичу этого увидеть уже не довелось. К старости он оставил дела и, разделив фабрики между своими потомками, на девяностом году жизни преставился.

Однако жизнь всё-таки не сказка, и не всё протекало гладко и благостно. Во-первых, «прибавочная стоимость», будь она неладна. Чем меньше заплатишь работникам, тем больше сможешь оставить себе. И уже не так важно, на что потратишь: на новый дом или на новые станки, на больницу для фабричных или на обучение сына в Европе, — рабочим это всё равно, поскольку получат они мало. Во-вторых, сами фабричные — публика была та ещё. Потому что справный крестьянин от своего надела земли никуда не ушёл бы, а погорельцы и прочие неудачники, не по собственной воле попав в наёмные рабочие, и так не особо радовались жизни, а уж тем более — когда их штрафовали за малейшую провинность или вообще выставляли за ворота при попытке «качать права». Словом, конфликт между трудом и капиталом был диалектически предопределён, и первыми, кто наступил на эти грабли, оказались Морозовы.

Тимофей Саввич, принявший бразды правления из рук отошедшего от дел Саввы Васильевича, постарался не ударить в грязь лицом и доказать, что и у него все будут как миленькие работать не хуже. Появились новые варианты штрафов, рабочий день увеличился до четырнадцатичасового, а вот жалованье регулярно понижалось, и совсем уж злоупотребили терпением фабричного люда, когда 5 января 1885 года объявили рабочим днём предстоящий праздник Крещения Господня. Это стало последней каплей.

Началась стачка. Она длилась семнадцать дней, были столкновения с высланными для усмирения казаками, нескольких фабричных арестовали, и дело дошло до суда.

И вот мы с вами на жёстких стульях сидим в зале среди прочей публики. В первых рядах — репортёры столичных газет, а также владельцы других мануфактур, где ничего подобного пока не происходило. Семейство Морозовых сидит несколько в сторонке от прочих; рядом с отцом и братьями — Савва-младший. Савве двадцать четыре года, он недавно вернулся из Кембриджа, где изучал инженерное дело и химию, одновременно знакомясь с постановкой дела на английских текстильных фабриках. Он не очень хорош собой — коренастая фигура, крестьянские руки, круглое простое лицо, — но его энергия и внимательный взгляд карих глаз невольно вызывают симпатию.

Судья вызывает для дачи свидетельских показаний Тимофея Саввича. Тот встаёт и направляется в сторону присяжных, а в зале ропот, и сквозь голос судьи, призывающий к порядку, слышны и другие голоса: «Изверг!.. Кровопийца!..» Он упрямо движется вперёд сквозь эту волну ненависти, а взгляды сверлят его со всех сторон, и вдруг на ровном месте, в проходе между креслами, он спотыкается, падает и в кровь разбивает нос. В зале шум, крики: «Это тебя Бог наказывает!»

Тимофей Саввич Морозов. Фото из коллекции М.В. Золотарёва, 1880-е гг.

Большинство обвиняемых на процессе были оправданы, лишь нескольких человек приговорили к трем месяцам тюрьмы, но тут же, в зале суда, и отпустили, поскольку они уже провели в предварительном заключении около года.

Тимофей Саввич после суда месяц пролежал в горячке и встал с постели совсем другим человеком — нервным, озлобленным и резко постаревшим. Заниматься фабричными делами он больше не хотел. Был готов продать дело братьям, а деньги положить в банк. Но жена, Мария Фёдоровна, не позволила. Характер она всегда имела властный, а сейчас ситуация просто вынудила её отодвинуть мужа в сторону и самой принять решение. Управлять мануфактурой она поручила младшему сыну, Савве, поскольку старший, Сергей, нрав имел недостаточно решительный для того, чтобы руководить предприятием в такие непростые времена.

Новый управляющий отменил штрафы, уволил ненавистных рабочим мастеров, полный расчет дал всем, кто пожелал уйти с фабрики, и вскоре стал в Никольском человеком очень популярным. Не потому, что пошёл на уступки (это само по себе уважения не прибавляло), а потому, что при новом управляющем жизнь рабочих действительно начала меняться. Строились больницы и новое жильё для рабочих, улучшались условия труда. Видя эти изменения, другие промышленники из клана Морозовых старались не отстать, чтобы рабочая сила не утекала туда, где лучше.

Савва работал как ломовая лошадь, Зинаида, как примерная жена, рожала ему детей, но круг её интересов не ограничивался делами семейными: она поддерживала дружеские отношения с артистами и художниками, и постепенно их с Саввой дом сделался одним из центров светской жизни. Морозов этому не мешал, но сам старался от суеты держаться подальше.

Не менее активно, чем светскими приёмами, Зинаида Григорьевна занималась благотворительностью. Жертвуя деньги на добрые дела, можно было и репутацию Морозовых поддержать, и сблизиться с великой княгиней Елизаветой Фёдоровной — что конечно же очень льстило самомнению Зинаиды Григорьевны.

Савва Тимофеевич, как деловой человек, время ценил едва ли не выше денег и потому требуемые суммы выделял с тем большим удовольствием, чем меньше времени отнимало обсуждение деталей.

В наше время в России благотворительность используется главным образом для пиара либо для оптимизации налогов, что и немудрено, поскольку период первоначального накопления капитала подразумевает лишь один рефлекс: «Греби всё под себя».

Столовая в доме Морозовых. Фото из журнала «Зодчий», 1900-е гг.

Сто лет назад российские предприниматели, являясь богачами в третьем или четвёртом поколении, лично для себя уже ни в чём не нуждались и, главное, осознавали, что быть сливками общества, не являясь при этом его частью, невозможно.

То, что нынешние богачи иногда делают по расчёту, прежние совершали по велению своего христианского долга или просто для души. Больницы и дома бесплатных квартир, школы и училища, богадельни и приюты для сирот строились на средства братьев Бахрушиных, купца Солдатенкова, банкира Рукавишникова, княгини Тенишевой, графа Шереметева...

Не стояли в стороне и Морозовы. На их пожертвования в одной только Москве были построены и открыты богадельня имени Д.А. Морозова, детская больница имени В.Е. Морозова, университетские клиники на Девичьем Поле и городской родильный дом имени Т.С. Морозова, институт лечения раковых опухолей при Московском университете.

Мария Фёдоровна Морозова, после кончины Тимофея Саввича унаследовавшая основную часть его состояния, выделила средства на строительство лаборатории механической технологии волокнистых веществ Императорского Технического училища (ныне Технический университет имени Баумана) и новых корпусов Староекатерининской больницы. Её старший сын, Сергей Тимофеевич Морозов, основал в 1885 году Музей кустарных изделий, для которого купил и специально переоборудовал здание в Леонтьевском переулке, где музей работал до недавнего времени.

А Савва Тимофеевич вошёл в историю как человек, без которого не смог бы существовать Московский Художественный театр.

О том, как К. Станиславский и В. Немирович-Данченко 17 июня 1897 года засели едва ли не на сутки в ресторане «Славянский базар» и в итоге пришли к решению создать театр нового типа, слышали все. Очень многие знают, что настоящая фамилия Станиславского была Алексеев, и происходил он из купеческого рода. Мало кому известно, что Костя Алексеев и Савва Морозов учились в 4-й московской гимназии — правда, в разных классах, но всё равно были знакомы с детства. Так или иначе, одним из первых, к кому основоположники обратились за финансовой поддержкой, оказался Савва Тимофеевич.

Визит оказался удачным. Морозов выделил на проект 10 тысяч рублей — дал бы и больше, если бы попросили, но его взнос и так стал самым крупным. Однако в тот момент ни просители, ни их меценат не могли даже представить, какая судьба ожидает проект и каких расходов он потребует.

А.П. Чехов читает «Чайку» актёрам Художественного театра. Фото Петра Павлова, 1899 г.

В отличие от Саввы Мамонтова, с юности самозабвенно влюбленного в искусство, Савва Морозов всю жизнь был технарём. Он прекрасно знал химию, физику и электротехнику, разбирался в финансах и механизмах, но вот театром и прочими художествами интересовался, как любой образованный человек того времени, и не больше.

Отчего же идея общедоступного театра так его захватила?.. Видимо, зерно упало на благодатную почву — на тридцать седьмом году жизни Савва начал ощущать душевное беспокойство, словно потерял нечто очень важное. Дела мануфактуры увлекают его уже не так, как прежде: самые острые проблемы решены, а то, что ещё следовало бы сделать, от Саввы не зависит, поскольку 80 процентов акций принадлежат его матери, а она не сторонница каких бы то ни было нововведений, особенно в социальном плане. Савва — не более чем управляющий. Очень хорошо оплачиваемый, но без права решающего голоса.

Кроме того, начинает его угнетать и атмосфера в собственном доме. Савва женат почти десять лет, и к супруге не то чтобы охладел, но как-то... прежние темы для разговоров уже исчерпаны, а новых не возникло. То, что для Зинаиды — волшебный «вихрь светских наслаждений», для Саввы — пустая трата времени. А дети, ну что дети? Здоровы, и слава Богу.

Морозов, человек с широкой душой и ясной головой, в расцвете лет вынужден осознать, что душу вложить ему не во что, да и для головы не находится увлекательных задач. И он не знает, как с этим жить, но вдруг совершенно случайно находит отдушину, когда являются к нему два талантливых человека, одержимые идеей театра, какого прежде не бывало ни в России, ни в мире.

Есть старая актёрская байка, не имеющая отношения к нашей истории, но способная легко объяснить, чем же этот новый театр так отличался от прежнего. У одного провинциального актёра жила собачка — обыкновенная дворняжка, но умная невероятно. Так считала вся труппа, и вот по какой причине: собачонка беззвучно отсиживалась где-то за кулисами, пока шла репетиция, но в первые же секунды после её окончания мгновенно появлялась на сцене и с радостным лаем бросалась к хозяину. Вначале думали, что псина запомнила слова «закончили» или «всем спасибо», но даже когда условились этих слов не произносить, момент окончания репетиции собака всё равно определяла безошибочно. Какими только уловками ни пытались сбить её с толку раззадоренные актёры — ни на одну собачка не попалась. Лишь несколько лет спустя один заезжий столичный режиссёр помог раскрыть тайну. Оказалось, пёс ориентировался на манеру говорить: с окончанием репетиции актёры переставали «играть» и начинали разговаривать нормальными голосами — без патетики и клокочущих страстей, без фатовства и жеманства.

Вот эту театральщину и хотел Станиславский изгнать с подмостков, именно с ней он сражался своим сакраментальным «Не верю!..».

Реформировать театр оказалось проще, чем изменить вкусы публики. Арендованный на деньги братьев Морозовых театр «Эрмитаж» в Каретном Ряду стал свидетелем если не провала, то явного недоумения, с которым восприняла московская публика постановки «Общедоступного театра». Из первых спектаклей разве что «Царь Федор Иоаннович» имел некоторый успех, и то, вероятно, лишь потому, что там могло найтись место для царственных жестов и эффектных поз, милых сердцу тогдашнего зрителя.

Сцена из «Чайки». Фото «Шерер, Набгольц и Ко», 1899 г.

По итогам сезона бухгалтерский дефицит составил 46 тысяч рублей. (Для справки: в те времена жалованье квалифицированного фабричного рабочего составляло приблизительно 25—30 рублей в месяц.) Положение было, по свидетельству Станиславского, катастрофическим. Савва Тимофеевич предложил «долг погасить и паевой взнос дублировать», что было и сделано.

Как вы уже поняли, трудности театра проистекали не из того, что он оказался плох, — просто язык его для тогдашней публики был непривычен. Старое содержание в новых формах обычно воспринимается с трудом, и лучшим решением для нового театра мог бы стать принципиально новый репертуар. В этом смысле вряд ли удалось бы найти что-то лучше «Чайки» с её непрямолинейной драматургией, где отношения между людьми показаны как лабиринт, в котором прямых и безошибочных путей нет и быть не может, где сценические коллизии вызваны не борьбой главного героя с его антагонистом, а переплетением обстоятельств и воль всех участников драмы — ведь каждый из них, как и в жизни это бывает, находится в состоянии конфликта с окружающим миром.

Да, эта пьеса, по словам самого Чехова, написанная «вопреки всем правилам драматического искусства», подходила идеально, но два года назад в Александринке она уже потерпела фиаско. А Чехов живёт в Ялте, у него обострение туберкулёза, и ещё один провал может просто убить его. Однако вся труппа верит в успех, страшно жаждет его — и успех приходит!

Премьера... Во время первого акта в зале шелестели разговоры, кто-то вышел, хлопнув дверью, кто-то выражал досаду, кто-то подхихикивал, но постепенно пьеса взяла зрителя за душу.

Станиславский так описывает этот спектакль: «Как мы играли — не помню. Первый акт кончился при гробовом молчании зрительного зала. Одна из артисток упала в обморок, я сам едва держался на ногах от отчаяния. Но вдруг, после долгой паузы, в публике поднялся рёв, треск, бешеные аплодисменты. Занавес пошёл, раздвинулся, опять задвинулся, а мы стояли как обалделые. Потом снова рёв... и снова занавес... Мы все стояли неподвижно, не соображая, что нам надо раскланиваться. Наконец, мы почувствовали успех и, неимоверно взволнованные, стали обнимать друг друга, как обнимаются в пасхальную ночь... Успех рос с каждым актом и окончился триумфом. Чехову была послана подробная телеграмма».

Теперь, когда стало ясно, что театр будет жить, Савва сделал для него то, что мог сделать только он, Морозов. Он не подарил — он сотворил для театра новое помещение. Одно из зданий Камергерского переулка принадлежало нефтепромышленнику Лианозову. В большом зале француз Шарль Омон организовал «Кабаре-буфф» с канканом и прочими развлечениями «а-ля паризьен», а когда заведение перебралось в новое здание на Триумфальной площади, появилась возможность сделать Лианозову предложение о продаже дома.

Купив здание, Морозов его не просто отремонтировал, а перестроил так, чтобы театр сделать лучшим в России. Не в смысле роскоши (как раз нет, его первым зрителям интерьеры казались чересчур сдержанными), но самым современным в техническом отношении. Сцена была оборудована выписанной из Англии новинкой — поворотным кругом для быстрой смены декораций. Проект реконструкции делал Франц Шехтель, причём безвозмездно, хотя для Морозова совсем не это имело значение. Савва пригласил Франца Осиповича, потому что считал его лучшим, и готов был оплатить его работу, но Шехтель отказался от гонорара, считая для себя за честь принять участие в создании этого театра. Кстати, всем известная эмблема театра — чайка — тоже создана Шехтелем, и не только она. Архитектор разработал весь фирменный стиль театра: от шрифта афиш и программок до униформы театральных служителей.

Савва Морозов на строительстве здания МХТ. Фото из коллекции М.В. Золотарёва, 1902 г.

Строительство нового здания Московского Художественного театра обошлось Морозову в 300 тысяч рублей, а общие расходы мецената составили около полумиллиона. С одной стороны, цифра по тем временам колоссальная, с другой — это сравнимо с жалованьем Саввы Тимофеевича за два года. Но в любом случае, кто из нас способен свои доходы за два года работы отдать на хорошее дело, ничего не требуя взамен?

Систему сценического света Савва делал сам, поскольку был заведующим электрической частью. Сохранилось воспоминание кого-то из гостей особняка на Спиридоновке, на глазах у которого Морозов, расположившись на резном столе красного дерева, химичил с какими-то красками. «Савва Тимофеич, что ж вы не велели стол-то застелить? Ведь испортите хорошую вещь...» — «А, вздор!.. Любой столяр такой за сто рублей сделает. А вот лунный свет только у меня в театре будет!..» (Хотя не очень верится в подлинность этого разговора. При всей неприхотливости Саввы стол в его кабинете, несомненно, был сделан по эскизу Шехтеля, а хорошо выполненную работу Морозов ценить умел.)

Рассказывали, что во время строительства Савва Тимофеевич жил в домике рядом со стройплощадкой и с увлечением работал, причём и в качестве маляра и штукатура. «Савва был трогателен своей бескорыстной преданностью искусству и желанием помогать общему делу», — вспоминал Станиславский.

Осенью 1900 года Горький писал Чехову: «Когда я вижу Морозова за кулисами театра, в пыли и трепете за успех пьесы — я ему готов простить все его фабрики, — в чём он, впрочем, не нуждается, — я его люблю, ибо он бескорыстно любит искусство, что я почти осязаю в его мужицкой, купеческой, стяжательной душе».

А вот Ольга Леонардовна Книппер писала Чехову в иной тональности: «Савва Морозов повадился к нам в театр, ходит на все репетиции, сидит до ночи, волнуется страшно... Я думаю, что он скоро будет дебютировать, только не знаю в чём».

Чувствуете дамскую шпильку?.. Правильно. Театр — это террариум единомышленников, и просто она в курсе того, что известно пока не всем: Савва влюблён. Вот чем должна объясняться его щедрость, немыслимая с точки зрения обычного человека, вот что привлекает его в театр. Обычное дело: мужчина любит женщину и ради неё совершает поступки, ничем иным не объяснимые.

Как и матушку Саввы Морозова, её звали Мария Фёдоровна, но этим сходство исчерпывалось. Вместо прямоты — склонность к играм, вместо твёрдости — ненадёжность, вместо основательности — любовь к авантюрам. Однако Савве она казалась прекрасной и удивительной.

М.Ф. Андреева. Фото из коллекции М.В. Золотарёва, 1900-е гг.

Дочь главного режиссёра Александринского театра Фёдора Юрковского в ранней юности мечтала стать актрисой, но вдруг её жизнь круто изменила своё течение. Мария вышла замуж за статского советника Желябужского и родила ему двоих детей. При существенной разнице в возрасте (семнадцать лет) супруги сохраняли хорошие отношения, несмотря на то, что у него вскоре появилась другая женщина, да и список поклонников Марии постоянно пополнялся. Жизнь их текла плавно и размеренно. Супруги очень любили сцену и с удовольствием принимали участие в любительских спектаклях. Желябужского звали Андрей Алексеевич, поэтому сценическое имя они себе взяли — Андреевы. Под этой фамилией Мария Фёдоровна и выступала на сцене «Общедоступного театра» (впоследствии — МХТ).

Нужно сказать, что успех театра не стал успехом актрисы Андреевой. Её роман с меценатом, разумеется, не мог не иметь значения в глазах труппы и основоположников театра, но таланта ей всё-таки не прибавлял. Кроме того, в любой труппе бывает только одна прима, и в МХТ такое положение безоговорочно занимала Ольга Леонардовна Книппер-Чехова — жена драматурга и любимица театральной Москвы. Бороться с нею за успех было очень трудно. А уж если добавить к этому, что Ольга Леонардовна сдружилась с женой Саввы Тимофеевича, то вы представляете, какая атмосфера вскоре начала клубиться в театре.

И однажды театральные сплетники донесли до Марии слова Станиславского, сказанные им где-то в кулуарах: «Андреева — актриса очень "полезная", Книппер — "до зарезу необходимая"».

Такое мнение оскорбило Андрееву. Она-то верила, что для театра важен её талант, а не отношение к ней Саввы Морозова, роман с которым она считала своим личным делом и потому, кстати, вела себя в этом романе как вздумается. Но Станиславский придерживался иного мнения, выразив его весьма прямолинейно: «Отношения Саввы Тимофеевича к Вам — исключительные. Это те отношения, ради которых ломают себе жизнь, приносят себя в жертву, и Вы знаете это и относитесь к ним бережно, почтительно. Но знаете ли, до какого святотатства Вы доходите? Вы хвастаетесь публично перед посторонними тем, что мучительно ревнующая Вас Зинаида Григорьевна ищет Вашего влияния над мужем. Вы ради актерского тщеславия рассказываете направо и налево о том, что Савва Тимофеевич, по Вашему настоянию, вносит целый капитал... ради спасения кого-то. Если бы Вы увидели себя со стороны в эту минуту, Вы бы согласились со мной...»

В ответном письме Андреева тоже высказалась откровенно: «Художественный театр перестал быть для меня исключением, мне больно оставаться там, где я так свято и горячо верила, что служу, идее... Я не хочу быть брамином и показывать, что служу моему богу в его храме, когда сознаю, что служу идолу, и капище только лучше и красивее с виду. Внутри него — пусто».

Но в глазах Саввы Морозова эта женщина оставалась прекрасной и удивительной — и в те дни, когда гордо покинула здание театра, созданного в значительной степени его стараниями, и даже когда открыто сошлась с Максимом Горьким, чьи пьесы «Мещане» и «На дне» за пару лет до того прогремели на сцене Художественного театра.

Савва воспринял это как некую фатально неизбежную развязку. Что Мария его не любит, он всегда знал. Единственное, чем она его удостоила, — тем, что принимала его любовь, но теперь кончилось и это. Принадлежать ему она не обещала и мужа бросать не собиралась. Он и сам не уходил из семьи, и формального разрыва отношений с супругой у него тоже не было — они просто очень сильно отдалились друг от друга.

Здание Художественного театра в Камергерском переулке. Фотография из книги «Юбилейная Москва». М., 1912

Зинаида Григорьевна могла бы торжествовать: вот он вернулся, её Савва, несчастный и покинутый. Но мстить ему не хотелось, и не хотелось ничего требовать за перенесённые страдания... Было только желание простить, потому что все эти годы Зинаида продолжала любить его.

В июле 1903 года она родила сына. Мальчика назвали Саввой, в честь отца. Но попытка дважды войти в одну реку супругам не удалась. Даже понимая, что всё кончено, Савва не мог перестать думать об Андреевой. А Зинаида страдала ещё мучительнее, чем раньше, понимая, что вернулась только физическая оболочка любимого человека, но не он сам.

Сложно сказать, какие чувства испытывал Морозов по отношению к Горькому. Скорее всего, уважения не утратил, и не потому, что в первые годы XX века читающая публика Горького ставила едва ли не на один уровень со Львом Толстым и куда выше Чехова, а потому, что литератор не соперничал с промышленником, не уводил у него женщину. Да, Андреева ради Горького ушла от мужа (чего никогда не сделала бы ради Морозова), но таков был её выбор... и он не вызывал у Саввы ревности, только огромное сожаление.

Считавший Горького большим талантом, Морозов не удивлялся тому восхищению, с каким на писателя смотрела его любимая женщина, особа весьма радикальных взглядов. Убеждений своих она от Саввы не скрывала. Началось с того, что она попросила помощи, когда репетитора её детей вместе с ещё несколькими студентами отправили в ссылку за хранение запрещённой литературы. Смягчить их участь Савва Тимофеевич не мог никак, оставалось только накупить меховых полушубков на всю группу ссыльных и передать им приличную сумму на дорожные расходы.

Деньги он и потом давал неоднократно — на издание «Искры» и других большевистских газет, а также и на прочие надобности друзей Марии Фёдоровны. Друзей у неё хватало, так что итоги получались изрядные. Сам Ленин дал Андреевой уважительное прозвище «товарищ Феномен» за её талант безотказно пополнять партийную кассу.

А Савве Тимофеевичу для Марии Фёдоровны денег вообще было не жалко. Никаких. Даже зная, что их отношения окончены, именно госпожу Андрееву-Желябужскую он сделал выгодоприобретателем, когда застраховал свою жизнь на 100 тысяч рублей. И этих денег долго ждать ей не пришлось...

Мужчина что угодно способен отдать женщине, которой уже подарил своё сердце, ведь всё остальное для него уже мелочи. Так что поступки Саввы Морозова могут удивить нас разве что масштабностью. Но всё же очень сильно противоречит здравому смыслу тот факт, что капиталист финансирует большевиков, не правда ли?

Мария Андреева и Максим Горький, 1905 г.

Вряд ли Савва делал это по недомыслию он был не из тех, кто не ведает, что творит. Более вероятно, что Морозов действовал, имея собственные резоны. Человек рационального ума, европейски образованный, он считал самодержавную форму правления тормозом для развития России, а значит, и для развития бизнеса, что его как предпринимателя устраивать не могло. Вполне удовлетворительным решением проблемы могла бы стать конституционная монархия, а уж каким способом к этой форме правления перейти — это лишь вопрос техники.

Хотел ли Морозов, чтобы большевики пришли к власти?.. Сомнительно, чтобы такую возможность он воспринимал всерьёз, но вот использовать этих экстремистов для того, чтобы закостеневшую и самодовольную «вертикаль власти» они как следует встряхнули и вынудили начать реформы — почему бы и нет?..

Но независимо от расчётов и мотивов отдельно взятого человека, его усилия не имеют серьёзного веса в переломные моменты истории. Когда в котле всё бурлит и клокочет и давление вот-вот сорвёт крышку ко всем чертям, процесс уже не зависит ни от кого в отдельности — ни от тех, кто подбрасывает топливо, ни даже от тех, кто в принципе мог бы приоткрыть клапан и стравить пар. А кругом ещё снуют всякие умники: дровишки тибрят, греются у огонька, спорят — бабахнет или нет и когда именно бабахнет...

Как известно, первая русская революция началась с Кровавого воскресенья 9 января 1905 года, когда многотысячную мирную демонстрацию фабричных рабочих и горожан, желавших подать царю петицию, правительственные войска расстреляли на подступах к Зимнему дворцу. В тот день в разных районах Петербурга было 130 человек убито и около 300 ранено. После этого народные волнения охватили всю Российскую империю, и подавить их удалось лишь года через два усилиями нового министра внутренних дел П.А. Столыпина, чья роль в истории страны сейчас оценивается положительно, а тогда вызывала неоднозначное отношение.

Вообще события тех дней обросли огромным количеством легенд. Например, ходили рассказы о том, как организатор этого шествия священник Георгий Гапон, шагавший во главе толпы и сумевший невредимым выбраться из-под огня, явился к Максиму Горькому (не то покаяться, не то спрятаться). А Буревестник революции якобы сам в те дни скрывался от охранки, и лично Савва Морозов с браунингом в кармане ходил за ним по пятам, чтобы охранять жизнь того, к кому ушла его любимая женщина. И вот является к ним отец Георгий, и Савва, чтобы помочь перепуганному священнику исчезнуть, остригает его локоны тупыми ножницами.

На самом деле Морозов Горького, разумеется, не охранял — ведь 11 января писатель уже был арестован за то, что вечером накануне Кровавого воскресенья возглавил депутацию из десяти видных граждан, пытавшихся убедить министра внутренних дел Святополк-Мирского не применять силу для разгона предстоящей мирной демонстрации.

Вот деньги для освобождения писателя под залог Морозов действительно дал, но сам он в те дни находился не в Петербурге и даже не в Москве, а в Риге. Потому что женщина, которую он любил больше всех на свете, была там — одна, больная и покинутая всеми. От мужа она ушла, чтобы быть с Горьким, из театра — потому что считала себя оскорблённой, а общество, в котором она привыкла вращаться, отвергло её из-за того, что законного супруга она оставила ради знаменитого писателя, который, кстати говоря, тоже на тот момент формально состоял в браке. Единственным, кто не оставил её тогда, был Савва.

Савва Морозов с детьми: Тимофеем (1888—1919), Марией (1890—1933), Еленой (1895—?) и Саввой-младшим (1903). Из коллекции М.В. Золотарёва

Что же касается Гапона, то стриг его в одном из питерских дворов-колодцев у Нарвских ворот не Морозов, а некий «инженер Рутенберг», вспоминавший об этом так: «Как на великом постриге при великом таинстве, стояли окружавшие нас рабочие, пережившие весь ужас только что происшедшего, и, получая в протянутые ко мне руки клочки гапоновских волос, с обнажёнными головами, с благоговением, как на молитве, повторяли: "Свято!.." Волосы Гапона разошлись потом между рабочими и хранились как реликвии».

Однако и Савва Морозов не остался в стороне от январских событий. Он совершил то, что было одновременно и глупым, и неизбежным: составил записку с требованиями свободы слова, печати и союзов, всеобщего равноправия, неприкосновенности личности и жилища, обязательного школьного образования, общественного контроля над государственным бюджетом и так далее и направил документ председателю кабинета министров Сергею Юльевичу Витте.

С одной стороны, Морозов был глубоко убежден, что именно в этом направлении должна двигаться Россия, именно там отыщется выход из тупика. С другой — не лучший момент накалять отношения с правительством, когда оно и без того пребывает в шоке. Из канцелярии кабинета министров дали понять, что при всём уважении в советах не нуждаются. Политики вообще полагают бизнесменов существами полезными лишь в той степени, в какой можно рассчитывать на их деньги, а любую попытку бизнесмена вступить на территорию политических игр воспринимают как нарушение правил и нарушителя либо отправляют лет на десять шить рукавицы, либо рекомендуют ему подлечить нервы.

А повод нервничать у Морозова имелся, и более чем серьёзный: в феврале волна стачек докатилась до Никольской мануфактуры. То, что когда-то раздавило его отца, теперь наваливалось на Савву. Ему пришлось вступить в переговоры. Часть требований носила политический характер, но всё, что было в его силах, Морозов уже сделал, дальнейшее от него не зависело. Чтобы искать компромисс по экономической части требований, Савве требовались полномочия, ведь фактическим собственником предприятия всегда оставалась его мать. А вести переговоры, когда решающее слово не за тобой, — пустая трата времени. Савва потребовал, чтобы в делах фабрики мать предоставила ему свободу действий, но тут нашла коса на камень.

Видя готовность сына пойти на уступки, Мария Фёдоровна проявила такую же твёрдость, как и в те дни, когда не позволила его отцу продать фабрику и выйти из дела. Условия вроде восьмичасового рабочего дня она даже обсуждать не собиралась, а позицию Саввы сочла предательством интересов семьи и потому отстранила его от управления предприятием. Вызванные из Москвы войска взяли фабрику под охрану; рабочие обстреляли солдат из револьверов, были разогнаны и тогда принялись по ночам обстреливать проходящие мимо поезда...

Мрак сгущается, и Савва ничего с этим поделать не может, поскольку мать пригрозила объявить его недееспособным и учредить опеку, если он предпримет хоть что-нибудь. Прежний разумно устроенный мир, который даже в сложной ситуации всегда можно было понять и наладить, как сломавшуюся музыкальную шкатулку, превращается для Саввы в нечто неуправляемое и враждебное. Даже свой дом, когда-то любимый, ему видится уже не замком, а темницей. Сюда больше не приходят письма от Андреевой — то ли исчезают неизвестно куда стараниями Зинаиды, то ли Мария перестала ему писать.

О чём бы ни подумал Савва, мысли возвращаются к любимой женщине, но каждая мысль полна печали. Построенный им театр, где Мария могла бы блистать, раздираем склокой и покинут ею. Революция, на которую она отдавала подаренные им деньги, превращается в бунт, как и положено в России, «бессмысленный и беспощадный». И даже любовь Саввы больше не нужна ей, потому что есть другой, в чьих голубых очах отражаться ей хочется гораздо больше, чем в его раскосых татарских глазах.

М.Ф. Морозова. Фото из коллекции М.В. Золотарёва, 1890-е гг.

Морозов чувствует себя так скверно, что даже видеть никого не хочет. Семейный доктор рад пойти навстречу этому желанию: в комнате опущены шторы, посетителей не принимают, контакты с внешним миром сведены к минимуму. Савва понимает и сам, что болен. Предложение консилиума врачей выехать в Ниццу ради смены климата и обстановки принимается — хуже, чем есть, уже не будет. В конце апреля вместе с Зинаидой Григорьевной и детьми он уезжает в Канны.

Лазурный Берег с его вечной весной, солнце и море... Любому человеку стало бы лучше — только не тому, кто ежеминутно ощущает, что все его победы обернулись поражениями, а всё, во что он вкладывал душу, отторгло его.

Наверное, горькое ощущение краха изведал в той или иной степени каждый человек, за исключением разве что субъектов, никогда ни к чему не стремившихся либо же штурмовавших вершины столь незначительные, что не способны огорчить, даже оставшись непокорёнными. Чем масштабнее личность, тем значительнее цели она себе ставит и тем острее переживает свои неудачи.

26 мая 1905 года в первом часу пополудни в комнате Саввы Тимофеевича Морозова раздался выстрел. Жена и домочадцы, вбежав туда, увидели бездыханное тело в кресле, браунинг на полу под рукой и небольшое пятно крови на сорочке.

Комиссару полиции Зинаида Григорьевна поведала, будто видела через окно убегавшего человека. Естественно, никого не нашли. Хотя причиной смерти французская полиция признала суицид, родственники покойного старательно поддерживали криминальную версию. Почему — понять нетрудно. Самоубийство с точки зрения веры — большой грех, и повинных в нём даже не полагается хоронить на кладбище. Страховым случаем самоубийство тоже не считается, а про те 100 тысяч, на которые Савва застраховал свою жизнь, супруге было известно, но уж кому достанутся деньги — это пусть суд решает.

Лучше всего, особенно для посторонних, выглядела версия про революционеров, которые якобы пытались шантажировать Морозова, требуя денег, и расправились с ним, получив отказ. Те же, кто знал истинное положение дел, понимали, что никакого шантажа не могло быть ввиду его полной ненужности. Чтобы получить от Саввы Тимофеевича ещё денег, достаточно было просто передать ему письмо от Андреевой, а без такого письма не имело смысла и приезжать.

Письма же никакого, вероятнее всего, Мария Фёдоровна не писала, потому что просить денег у отвергнутого тобой мужчины — это уже низость, которой не может быть оправданий для женщины, если она не погибает в нищете. А совместную жизнь с одним из самых популярных на тот момент русских писателей представить себе в виде беспросветной нищеты крайне затруднительно.

Эпилог

Доживший до глубокой старости родоначальник клана Морозовых Савва Васильевич был человеком основательным при жизни и по смерти проявил себя так же. Старик позаботился устроить потомков даже на том свете: на Рогожском кладбище рядом с его могилой стоит белокаменный старообрядческий крест с потемневшей от времени надписью: «При сем кресте полагается род купца первой гильдии Саввы Васильевича Морозова». Его внука, Савву-второго, похоронили рядом, под памятником работы скульптора Н.А. Андреева.

В 1911 году там упокоилась и Мария Фёдоровна Морозова. Она умерла в возрасте восьмидесяти лет, оставив после себя 29 миллионов 346 тысяч рублей чистого капитала, то есть почти в пять раз увеличив доставшееся ей по наследству состояние мужа. По завещанию она почти миллион рублей выделила на благотворительные цели, а остальное распределила между детьми и внуками.

Мария Фёдоровна Андреева на похороны Морозова не приехала. Возможно, опасалась ареста, а может, полагала неуместным. Что весть о смерти Саввы Тимофеевича могла до неё не долететь — в это поверить невозможно, сообщение напечатали все газеты. И даже если актрисе Андреевой была безразлична смерть человека, любившего её больше всего на свете, то уж «товарищ Феномен» вряд ли могла оставить без внимания кончину того, кто застраховал свою жизнь на 100 тысяч рублей в её пользу.

Зинаида Григорьевна пыталась в судебном порядке оспорить право Андреевой на получение страховой премии, но проиграла тяжбу. В отличие от присяжного поверенного Ульянова, не выигравшего ни одного процесса, нанятый большевиками адвокат Павел Малянтович дело своё знал хорошо. В партийную кассу поступило 60 тысяч, а остальными деньгами Мария Фёдоровна, уезжавшая с Горьким в Америку, смогла распорядиться по собственному усмотрению.

Станиславский и Немирович-Данченко полностью прекратили общение и даже старались не встречаться. Несмотря на все старания артистов, помирить их так и не удалось.

Георгий Гапон попытался заняться политикой, но, не имея ни чутья, ни сколько-нибудь внятных политических убеждений, так и не сумел пристроиться ни к одному из движений и в итоге начал контактировать с сотрудниками охранки. Узнавшие об этом эсеры приговорили его к смерти как провокатора, и тот самый «инженер Рутенберг», что когда-то помог расстриге выбраться из Петербурга, заманил его на дачу в пригороде столицы и оттуда отправил на рандеву с Создателем. А вскоре после этого инцидента Пинхус Рутенберг рассорился с эсерами и подался к сионистам, и в итоге стал одним из основателей Государства Израиль.

Вдова Саввы Тимофеевича в 1907 году вышла замуж в третий раз, за молодого карьериста Анатолия Рейнбота, недавно сменившего должность казанского губернатора на пост московского градоначальника. Судьба и в этот раз не удержалась от иронии: в том же году новый муж окажется под следствием по обвинению в должностных преступлениях — надо сказать, довольно мелких в сравнении с тем, что мы регулярно узнаём о наших высокопоставленных современниках. Как бы то ни было, Рейнбот был признан виновным и приговорён к заключению сроком на один год; впрочем, император подписал помилование.

С началом германской войны Рейнбот вернулся из отставки и, сменив свою немецкую фамилию на Резвый, отправился на фронт. На войне он, очевидно, и погиб — если не на мировой, то на Гражданской.

Первый муж Зинаиды Григорьевны, Сергей Викулович Морозов, после развода больше не женился и детей не имел. В 1921 году он покончил с собой, бросившись с высоты, — очевидно, осознавал, что фабрикантам, будь они хоть трижды Морозовы, при советской власти не поздоровится.

Для подобных предчувствий особой проницательности не требовалось: старший сын Саввы Морозова Тимофей уже был расстрелян, а младшего, Савву, посадят позже. Младшая дочь Елена с мужем успела в 1917 году уехать в Финляндию, и в эмиграции следы их затерялись — последняя весточка была откуда-то из Бразилии. Старшая дочь Мария нашла работу в Наркомате просвещения, вышла замуж и вскоре развелась, потом лежала в психиатрической лечебнице и на сорок четвертом году жизни утонула в Оке.

Зинаида Григорьевна, в 1909 году продав дом на Спиридоновке, переселилась в своё подмосковное имение Горки (которое, кстати говоря, перестраивал и декорировал тоже Франц Шехтель). Не берусь судить, была ли Зинаида Григорьевна прекрасной, но удивительной была безусловно. Живя в Горках, она превратила своё любимое имение в первую в мире индустриальную агропромышленную ферму. Хозяйство она наладила настолько хорошо, что даже период «военного коммунизма» не смог его разрушить.

Ни Февральская, ни Октябрьская революции Зинаиду Григорьевну не испугали. Как человек религиозный, она считала, что «несть власти, аще не от Бога», а как женщина умная, всегда умела наладить отношения с кем надо. Весной 1918 года ей удалось получить в Комиссариате имуществ республики удостоверение комиссии по охране памятников и художественных сокровищ, гласившее, что «принадлежащий гражданке З.Г. Резвой в имении "Горки"... дом с художественно-исторической обстановкой в нем, как национальное достояние, находится под охраной комиссии».

Охранной ли этой грамоте благодаря, а может, вследствие короткой, но сильной речи приехавшего в Горки комиссара ВЧК, всё унесённое из имения мужичками и бабами было ими незамедлительно возвращено, вплоть до последней вилки. И это оказалось очень кстати, потому что в Горки вскоре приехал Ленин доживать свои последние годы.

Как ни странно, Зинаиду Григорьевну из её усадьбы никто не выкинул. Гражданке Резвой отвели под жительство целый флигель, а после смерти Ленина, когда Горки превратились в музей, бывшей хозяйке предоставили жилплощадь в Москве в Староконюшенном переулке. Там она жила за счёт продажи оставшихся в ее распоряжении вещей, а в 1930 году по ходатайству коллектива МХАТа ей даже назначили небольшую пенсию.

Умерла Зинаида Григорьевна Морозова в 1947 году в Ильинском, где и была похоронена.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |