Обращаясь к изучению первого глобального концепта романа М.А. Булгакова «Белая гвардия», отметим, что он, равно как и любой другой глобальный концепт проецируется сквозь оппозицию «ХАОС ⟷ КОСМОС». Она получила своё дальнейшее развитие не только в философских исследованиях, но и в образном осмыслении действительности различными видами искусства. Эта оппозиция является своеобразным фундаментом текста романа М.А. Булгакова «Белая гвардия», рассмотрению которого посвящено настоящее исследование.

По данным В.Н. Топорова [Топоров 1992], внутренняя форма слов, используемых для обозначения космоса, вскрывает различные смыслы, определяющие основную идею и содержание понятия космос:

— древнееврейское ōlām «сокрытое, завешенное» → «древность» и «будущность» представляет космос как временной поток, «мировое время», уносящее события в вечность, историю;

— немецкое welt и английское world строятся через соотнесение с человеческим возрастом, поколением в силу происхождения от древнегерм. wer «человек», «мужчина» и alt, altar «возраст», «поколение», вероятно, схожую внутреннюю форму имеет и праславянское *vĕkъ (русск. век);

— праславянское *mirъ (русское мир) сохраняет представление о космической целостности, противопоставленной хаотической дезинтеграции, о единстве социальной организации (мир-община как проекция мира-космоса), возникающей изнутри в силу договора (мира) и противопоставленной внешним и недобровольным объединениям (отсюда, видимо, и произошли выражения всем миром, на миру и смерть красна).

Древнегреческое κόσμος (лат. cosmos, mundus, русск. космос, мир, вселенная) «пространство, простирающееся за пределами земной атмосферы (околоземное, межпланетное, межзвёздное и межгалактическое) со всеми присутствующими в нём объектами» [ССИС 1992: 315] происходит от персидского «шатёр», из чего следует, что внутренняя форма слова космос обусловлена метафорическим употреблением конкретного существительного в создании поэтического образа шатра звёздного неба, который впоследствии стал использоваться для обозначения мира в целом, всего, что находится на небе и под ним (поднебесного мира, мира под звёздным небом-шатром), поэтому в древнегреческом языке слово κόσμος // космос приобрело широкий круг взаимосвязанных значений, обусловленных этим семантическим переосмыслением:

1) «порядок» → «упорядоченность»;

2) «строение» → «устройство» → «государственный строй» → «правовое устройство»;

3) «надлежащая мера»;

4) «мировой порядок» → «мироздание» // «мир»;

5) «наряд» → «украшение» → «краса».

Такой широкий семантический охват способствовал тому, что в античной философской традиции термин κόσμος // космос использовался не только для обозначения мироздания, но и в более широком значении — «целостная, упорядоченная система, организованная в соответствии с определённым законом».

Космос понимался ранними античными философами как материальное и в то же время одухотворённое, живое целое, образовавшееся из стихии неорганизованного хаоса. Он представлялся как гармоничное, симметричное целое и был подчинён действию общего закона меры, справедливости и т. п. Как считает А.Ф. Лосев [Лосев 2000], этот закон равно определяет и сам космос, и его крайнее звено — человека, т. е. выступает как принцип, лежащий в основе мифологической «физики космоса», с одной стороны, и человеческой нравственности — с другой. Данный космический закон ещё более объединяет космос и человека (так называемые макрокосм и микрокосм). Эта идея воплощается в «Тимее» Платона [Платон 2000], где именно космос предстаёт в качестве образчика человека, строимого по той же модели. Аналогия человека и космоса заключается и в том, что, согласно Платону, сам космос представляет собой живое разумное существо, вместилище космического ума, космической души и космического тела, созданное демиургом в соответствии с вечным образцом и в подражание божественному мировому уму. Подобные идеи высказывает и В.Н. Дёмин в работе «Тайны русского народа»: «На Земле человек — главный носитель сознания. Как Микрокосм он создаёт образ, картину, символ Микрокосма, преломляя его через своё сознание. Следовательно, и сам человек выступает как обобщённый символ Макрокосма» [Дёмин 1997: 28]. Как указывает «Философский энциклопедический словарь», «человек содержит в себе все основные элементы (стихии) космоса, состоит из тела и души (тела, души, духа), рассматриваемых как два аспекта единой реальности (аристотелизм) или как две разнородные субстанции (платонизм)» [ФЭС 1983: 769].

Внутренняя форма слова χάος // chaos // хаос определяется его происхождением от древнегреческого корня cha- (отсюда слова chaino, chasco «зеваю, разеваю»), выступающего в значениях «зев, зевание, зияние, разверстое пространство, пустое протяжение», поэтому, по представлениям древних, он, словно пасть, поглощает космос, превращая всё вокруг в пустоту. В «Латинско-русском словаре» И.Х. Дворецкого дано следующее определение семантики слова хаос: chaos (греч.) — 1) хаос, бесконечное пустое пространство, первичная тьма, бесформенная первичная материя, из которой образовался мир; 2) преисподняя, царство тьмы, глубокий мрак [Дворецкий 1976: 177].

Наличие ядерного концепта «Хаос» в романе М.А. Булгакова объясняется тем, что молодой писатель, равно как и большинство писателей того времени, вследствие происходящих в стране войн и революций «был насыщен эпохой конца» [Варламов 2008: 48], эпохой разрушения, что не могло не отразиться как на его сознании, так и на его произведениях. Будучи по образованию врачом, революцию писатель воспринял как страшное отравление, которое неминуемо вело страну к гибели. Как говорит А.Н. Варламов, всё, «что он видел окрест, его не обольщало, а корёжило, ломало, плавило и приуготовляло к тому, чтобы написать ему назначенное» [Варламов 2004: 77—78].

Исследуя концептосферу романа М.А. Булгакова «Белая гвардия», можно констатировать, что представления о космосе и хаосе в тексте романа воплощаются в соответствии со взглядами античных философов, а также в соответствии с архаичным противопоставлением «Хаоса» и «Космоса» в русской языковой картине мира. Здесь необходимо подчеркнуть тот факт, что концепты «Хаос» и «Космос» характерны не столько для русской национальной картины мира, сколько для античной картины мира в целом. Однако утверждение В.Н. Дёмина о том, что «греки и русские — народы, близкие по генетическим корням и духовному мироощущению» [Дёмин 1997: 45], позволяет говорить, что в русской языковой картине мира встречаются языковые эквиваленты античных понятий «космос» и «хаос»: лад и разлад, мир и отсутствие мира — воина, брань, ссора, распря, раздор; предсказуемость и непредсказуемость, — которые мы также рассмотрим в нашей работе.

Вокруг ядерных концептов «Хаос» и «Космос» в романе группируются синонимичные и антонимичные единицы, которые образуют семантические комплексы, тождественные повторы. Их связь подкрепляется сюжетным построением произведения, в котором хаос постепенно поглощает всё вокруг: людей, дом, город, космос. Таким образом, ядерные концепты «Хаос» и «Космос» в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» становятся текстообразующими и в силу этого должны стать предметом анализа.

Создавая несколько типов художественного пространства (субъективного, домашнего, городского, космического), а также образы хаоса и космоса, М.А. Булгаков в тексте романа использует не только эту антиномию, но расширяет её реализацию в ряде семантических оппозиций, которые, как указывает С.М. Толстая в «Этнолингвистическом словаре славянских древностей», представляют собой «один из основных механизмов содержательного плана культурной традиции, организующий, упорядочивающий и структурирующий набор единиц символического языка культуры, определяющий основные параметры символизации и оценки реалий внешнего мира и самого человека» [Толстая 2009: 557].

В романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» можно выделить большое количество признаковых, субстанциональных (предметных) и акциональных оппозиций, которые будут рассмотрены в нашей работе. Первой такой оппозицией является противопоставление понятий и явлений, подпадающих под определение «норма — отклонение от нормы», которую мы рассмотрим, исследуя субъективное пространство героев романа. Говорить о субъективном пространстве героев романа позволяет утверждение В.В. Новикова о том, что «в жанровом отношении роман «Белая гвардия» несёт в себе признаки так называемого «субъективного эпоса», когда лирическая тональность в раскрытии нравственного мира героев, их потрясений органически сочетается с показом событий на крутых поворотах истории» [Новиков 1996: 7].

В соответствии со словарным определением, латинские существительное и отымённое прилагательное, соответственно, обозначают: norma — 1) наугольник, 2) норма, руководящее начало, правило; образец; normalis — построенный по наугольнику, прямой [Дворецкий 1976: 675].

В современном русском языке норма продолжает семантику латинского norma: 1) узаконенное установление, признанный обязательным порядок, строй чего-либо, например, норма права, языковая норма; 2) установленная мера, средняя величина чего-либо, например, норма выработки [ССИС 1992: 414]. Этимологические словари М. Фасмера, Н.М. Шанского и Т.А. Бобровой указывают, что данное латинское слово было заимствовано русским языком в XVIII веке из немецкого (norm) или французского языка (norme), где означало «правило, мера» [Фасмер III: 83; Шанский, Боброва 1994: 204]. В.Н. Дёмин, исследуя происхождение слова мера, отмечает, что в своей основе оно имеет тот же корень, что и русское слово мир (оба слова имеют один праиндоевропейский корень mr-), означает «справедливость», «измерение» и «согласие», непосредственно калькирующее название полярной горы Меру, вселенского центра мировых цивилизаций [Дёмин 1997: 34].

Как видим, в основе семантики слова норма лежат такие понятия, как мера, установленное правило, порядок, что позволяет в тексте романа М.А. Булгакова сблизить по смыслу слова норма и космос. Пока жизнь героев течёт в нормальном русле, по законам космоса, они хорошо чувствуют себя и душевно, и физически, но с первых страниц романа мы видим, что в этот мир проникают начала хаоса. Хлебосольная, гостеприимная семья Турбиных, равно как и скаредные, скупые Лисовичи, подвергаются разрушительному воздействию хаоса. Теперь лад, органичная простая жизнь, которая когда-то в доме и в Городе текла по исконным традициям, обычаям и о которой так мечтали Алексей Турбин, Елена, Шервинский, сменяется разладом. По словам А.Д. Шмелёва, «лад — одно из самых любимых слов для авторов, эстетизирующих древнерусские представления о мире» [Шмелёв 2005: 111]. Исключением здесь не стал и М.А. Булгаков, который рисует образы своих героев (Алексея, Николки, Елены) так, что они напоминают образы древнерусских князей, пришедших княжить на Русь. Обратившись к работе В.Н. Дёмина «Тайны русского народа» можно найти следующие утверждения автора: «Лад — исконно русский Космос. <...> Русский космос в древности <...> мыслился как единство порядка и любви. Но «лад» в понимании наших предков означал также и «красоту». <...> Все эти смыслы неизбежно впитывало в себя и понятие русского Космоса-Лада, которое распространялось на всю жизнь» [Дёмин 1997: 36]. Все перечисленные значения слова лог) мы находим и в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия».

Добавим, что в романе также находит отражение ключевая идея непредсказуемости мира, характерная для русской языковой картины мира. Герои романа — обычные люди. Они не обладают способностью предвидеть будущее или влиять на него и, хотя стараются не падать духом, всё же продолжают надеяться на то, что скоро жизнь вернётся на круги своя.

В романе привычному строю жизни, миру, который представлял собой не только состояние без войны, а также «своё, обжитое, устроенное пространство» [Топоров 1989: 79], неизбежно угрожает хаос, разруха, вольный разгул стихии, разрушающие и пространство Города, и пространство дома Турбиных, и личное, субъективное пространство каждого героя романа. Заметим, что Турбины — люди негордые, их претензии умеренны, что прямо соотносится с одной из главных христианских добродетелей. Они всей душой хотят, чтобы всё вернулось на круги своя, к миру, не желая смириться с происходящим, примириться со своим положением. Именно поэтому они поют за столом гимн, произносят тост за его императорское величество, мужчины записываются в дружину, которая должна дать отпор войскам Петлюры. Бездеятельная жизненная позиция и нежелание что-либо предпринимать вызывают не только их, но и авторское осуждение. Вероятно, именно поэтому и был наказан в романе инертный Василий Лисович. Отсюда следует необходимость выделения ещё одной антиномии: смирение — деятельность.

Постепенно то, что когда-то было верным, правильным в жизни людей, становится неверным, неправильным: «Елена... Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда» [Булгаков 1989: 46] — эти слова произносит в романе автор, предрекая ход всех событий. Заметим, что для М.А. Булгакова характерно использование прилагательного дурацкий, которое тоже имеет отношение к понятию «отклонение от нормы»: «Карась в отчаянии, что Мышлаевский ушёл в эту дурацкую дружину. Глупо» [Булгаков 1989: 58].

Облегчения от того, что вся семья в сборе, не наступает, наоборот, с каждой минутой становится всё тяжелее, гаснет пустая надежда на то, что всё вернется на круги своя. «Елена... Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда» [Булгаков 1989: 46]. «Пустая тоска» [Булгаков 1989: 119] овладевает Турбиным, когда он оказывается в гимназии и осознает всю безысходность положения. И теперь этой тоски, по его словам, «по самое горло» [Булгаков 1989: 120]. Надежды героев на будущее сменяются обречённостью. Особенно это заметно в портрете Виктора Мышлаевского:

«Над громадными плечами голова поручика Виктора Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной и печальной и привлекательной красотой давней, настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб бел и чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный эссеиский подбородок» [Булгаков 1989: 39—40].

На смену миропорядку, гармонии, которые так важны для каждого члена семьи Турбиных (все они являются носителями русской культуры), приходят беспорядок, дисгармония. Семейное счастье оборачивается несчастьем. «Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее, слышите ли, — самое позднее, сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять», — создаётся ощущение, что последние слова не только произносит про себя Елена, но и сам автор, который предвещает недоброе. Разрушается семейная жизнь Елены Турбиной и Сергея Тальберга. Они даже нормально не попрощались: «Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво поцеловала» [Булгаков 1989: 51]. А когда Тальберг уехал, женщина стала думать о своих чувствах к нему: «Как будто бы она его полюбила и даже привязалась к нему. И вот сейчас чрезвычайная тоска в одиночестве комнаты, у этих окон, которые сегодня кажутся гробовыми» [Булгаков 1989: 68]. Не складываются отношения в романе и ещё у одной пары: Лариосика Суржанского и его возлюбленной.

Далее следует непосредственно обратиться к анализу концепта «Человек», который становится первым в ряду глобальных концептов концептосферы романа «Белая гвардия». Анализируя лексикографические источники, можно выявить основную понятийную составляющую концепта «Человек» в русском языке. Различные этимологические словари определяют происхождение этого слова следующим образом:

Человек — старослав. чловѣкъ, из праслав. *čelovĕkъ или *čьlo-vĕkъ, первая часть *čelo- сближается с челядь, далее с др.-инд. kúlam «стадо, множество, семья, род», грч. τέλοζ, «толпа», ирл. cland, clan «потомство, род». Во второй части усматривают слово, родственное лит. vaíkas «мальчик, ребёнок», др.-прусск. waix «слуга» [Фасмер IV: 328—329].

Человек — общеслав. сложение (с помощью соединит, гласной о) *čel- и *vĕkъ-, в котором первая часть имеет значение «член рода или семьи», а вторая — «здоровье, сила». Человек буквально — «член рода или семьи, исполненный силы, т. е. совершеннолетний» [Шанский, Боброва 1994: 361].

Рассмотрение семантики и современного функционирования слова человек позволяет в научной картине мира представить человека, в первую очередь, как определённый биологический вид, уникальное живое существо, способное мыслить, говорить, существовать в обществе и трудиться. Подтверждение тому находим в словарях:

Человек (Homo sapiens), в зоологическом отношении составляет отдельное семейство отряда приматов (обезьяны и Человека), класса млекопитающих. Имея одинаковое строение скелета с узконосыми обезьянами Старого Света, Человек отличается от них преобладанием развития лицевой части головы перед черепной, большим объёмом мозговой коробки и мозга, сомкнутым без пробелов рядом зубов, ограниченным волосяным покровом; у обезьян передние конечности длиннее задних, у Человека наоборот. Вместе с вертикальным положением туловища наибольшего развития достигают ноги. В психическом отношении Человек отличается способностью членораздельной речи, рассудком и разумом, моральным и религиозным чувствами [Брокгауз, Ефрон 2008: 873].

Человек, высшая ступень живых организмов на Земле, субъект общественно-исторической деятельности и культуры [ФЭС 1983: 769].

Человек — 1) живое существо, обладающее мышлением, речью, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. Человек есть организм сложный, а потому и внутренний его мир до крайности разнообразен. Салтыков-Щедрин. Петербургские театры // Лицо, являющееся носителем каких-л. внутренних характерных качеств, свойств, принадлежащее какой-л. среде, обществу и т. п., характеризующееся наличием общих с кем-л. признаков. Добрый человек. Честный человек. // В значении единицы счёта (людей). Нас было девять человек детей. Пушкин. «Капитанская дочка».

2) Личность как воплощение высоких моральных и интеллектуальных свойств. Следует формировать человека, а не моряка, не чиновника, не офицера. Писарев. Наша университетская наука.

3) Употребляется в значении местоимений: он, кто-то, некто. Вдруг <...> говорят мне: человек вас спрашивает. Тургенев. Уездный лекарь.

4) Дворовый слуга или вообще помещичий крепостной слуга. У подъезда стояла дорожная коляска, и мой человек суетился около чемодана, подпоясанный по-дорожному. Герцен. Часов в восемь навестил меня... // Официант, слуга в трактире в дореволюционной России.

• Человек в футляре. Божий (или Христов) человек (устар. и нар.-поэтич.) — странник, нищий, юродивый. Грешный человек. Мил человек. Молодой человек (форма обращения к незнакомому человеку). Полтора человека [МАС IV: 901—902].

Человек — 1. Живое существо, в отличие от животного обладающее даром речи и мысли и способностью создавать и использовать орудия в процессе общественного труда, носитель каких-нибудь внутренних качеств.

2. То же, как обладатель лучших моральных и интеллектуальных свойств, личность.

3. Употр. в знач. местоимения: всякий (т. е. любой человек), никто (т. е. никакой человек), кто-н. (т. е. какой-н. человек) и т. п.

4. При крепостном праве — дворовый слуга или вообще помещичий служитель (в частности — в отличие от крестьян-земледельцев; истор.) [Ушаков 2006: 1178].

В работе «Человек и личность в языке» И.Р. Рогозина утверждает, что «содержание, которое вкладывают носители русского языка в слово человек, значительно шире, чем те характеристики человека, которые выделяются в качестве главных в словарных статьях. Узусные значения этого слова в текстах либо не фигурируют вообще, либо оттесняются на задний план» [Рогозина 1998: 52], поэтому синонимов у слова человек в научной картине мира немного: личность, персона, индивидуум. В художественном тексте писатель «подбирает» слова-характеристики в соответствии со своими представлениями о сущности человека, определяемой условиями его жизни и быта, окружением, воспитанием и образованием и т. п., поэтому «узусный» синонимический ряд является гораздо более широким. Называя человека тем или иным словом, писатель не только даёт ему характеристику, но и определяет его место в картине мира конкретного художественного произведения. Для исследователя сложность анализа содержания концепта «Человек» связана с большим набором его языковых репрезентаций. Человек — «участник разных пьес, в каждой из которых он надевает особую маску — персону... Тексты задают много граней бытия. Соответственно, им используются разные именования человека. Существительное ставит клеймо, запечатлевает человека» [Арутюнова 1998: 325—326].

Анализируя особенности языкового представления концепта «Человек» в тексте романа М.А. Булгакова «Белая гвардия», можно отметить следующее:

1. Первыми репрезентантами человека являются имена (официальные и неофициальные — ласковые, уменьшительные, уничижительные, насмешливые и др.), фамилии и прозвища героев: Алексей (Алексей Васильевич), Николка (Никол) и Елена (Елена Васильевна, Лена, Еленка) Турбины, Анюта (Анюточка), Мышлаевский, Шервинский, Карась, Ванда, Василий Лисович — Василиса, Ларион Суржанский — Лариосик и т. п.

2. Поскольку концепт «Человек» находится в тесном взаимодействии с концептом «Семья», обладающим большой ценностью, как для самого писателя, так и для русского человека вообще, в ядро концепта «Человек» входят и те слова, которые, с одной стороны, определяют степень родства между героями, а с другой, характеризуют душевную и духовную близость между ними:

«Мама, светлая королева, где же ты? Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе. <...> Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили через весь громадный город на кладбище, где под чёрным мраморным крестом давно уже лежал отец» [Булгаков 1989: 29—33].

Метафора «родное гнездо» объединяет героев в единое целое. Заметим, что писатель в отношении Сергея Тальберга намеренно не употребляет слова зять, подчёркивая, что он (хоть и официально член семьи — муж дочери // сестры) не является родственным по духу, не стал частью семьи в высоком значении этого слова. Сравним далее: «...время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли...» [Булгаков 1989: 30]. Автор уточняет не только степень родства, но и возраст главных героев романа: «Много лет до смерти, в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку» [Булгаков 1989: 30].

3. К ближней периферии концепта «Человек» можно отнести слова, обозначающие природно-социальную сущность человека:

1) по половому признаку:

«В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой чёрные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава» [Булгаков 1989: 30]; «Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами» [Булгаков 1989: 79]; «И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то. И баба пьяная» [Булгаков 1989: 38]; «Честные дамы из аристократических фамилий» [Булгаков 1989: 72]; «Покупали девкам лак» [Булгаков 1989: 74]; «Усы вниз, пушистые — какая, к чёрту, Василиса! — это мужчина» [Булгаков 1989: 54];

2) по возрасту:

«Смотрим, наконец, ползёт какой-то дед в тулупе, с клюкой» [Булгаков 1989: 43]; «Мальчишка разронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб» [Булгаков 1989: 105];

3) по национальности:

«Знаю я теперь немцев» [Булгаков 1989: 38]; «Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки» [Булгаков 1989: 46]; «Сам князь мне говорил сегодня, что в одесском порту уже разгружаются транспорты: пришли греки и две дивизии синегалов» [Булгаков 1989: 59]; «Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьём свистал на скрипке обаятельный сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные...» [Булгаков 1989: 54]; «На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян» [Булгаков 1989: 82]; «У зулусов жить — по-зулусьи выть» [Булгаков 1989: 123];

4) по роду деятельности:

«Вначале двор номера тринадцатого, а за двором весь город начал называть инженера Василисой, и лишь владелец женского имени рекомендовался: председатель домового комитета Лисович» [Булгаков 1989: 53]; «Все валютчики знали о мобилизации за три дня до приказа» [Булгаков 1989: 60];

5) по профессии:

«Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, липовый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме...» [Булгаков 1989: 31]; «Священник шевельнулся в кресле» [Булгаков 1989: 33]; «Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульманы, окна бросали в стрелочников снопы» [Булгаков 1989: 51].

Особенно часто такие наименования встречаются в той части романа, которую можно назвать «Сон Турбина», где автор описывает изменения в жизни Города, происходившие вследствие наплыва людей, бежавших из Москвы от большевиков, подчёркивая их безликость и «чуждость» и Алексею, и коренным жителям Города, например: «Бежали седоватые банкиры со своими жёнами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки» [Булгаков 1989: 72]. Отметим, что в романе встречается большое количество слов, обозначающих людей в соответствии с их воинскими званиями, чинами или должностями: «Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. <...> Испугался генерал Богородицкий сдался, сдался с юнкерами» [Булгаков 1989: 35]; «В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам» [Булгаков 1989: 49]; «Кого ещё пустишь — неизвестно, а тут офицеры, в случае чего — защита-то и есть» [Булгаков 1989: 56];

6) по месту жительства:

«На крапе — селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатою, и селянка с серпом» [Булгаков 1989: 55]; «Были среди них исконные старые жители этого Города, вернувшиеся с войты в насиженные гнёзда с той мыслью, как и Алексей Турбин, — отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь, и были сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве» [Булгаков 1989: 75]; «Горожане проснулись, и на улицах началось смятение» [Булгаков 1989: 78];

7) по политическим взглядам:

«И почему же нет хвалёных союзников?» [Булгаков 1989: 39]; «Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нём какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в Городе, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка» [Булгаков 1989: 48]; «.Петь он будет в La Scala и в Большом театре, когда большевиков повесят в Москве на фонарях на театральной площади» [Булгаков 1989: 58]; «Убил его, само собой разумеется, рабочий и, само собой разумеется, социалист» [Булгаков 1989: 79];

8) наименования лиц из близкого окружения:

«Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства — Мышлаевского, Карася, Шервинского — красками, тушью, чернилами, вишнёвым соком записано...» [Булгаков 1989: 34]; «Цветы — приношение верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой «Маркизе», друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ницкая флора»» [Булгаков 1989: 37]; «И даже добавляли, что шёл он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре» [Булгаков 1989: 82]; «Он, человек, у околицы Чугров, а навстречу ему идёт сосед и земляк» [Булгаков 1989: 287].

Особо хочется отметить, что М.А. Булгакову удаётся компактно, в одном предложении, дать полную, ёмкую и образную характеристику человека, например: «в нижнем этаже (на улицу — первый, во двор под верандой Турбиных — подвальный) засветился слабенькими жёлтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович» [Булгаков 1989: 34].

4. Дальнюю периферию концепта «Человек» в романе образуют имена реальных исторических лиц, например: амператор Николай Александрович, чья судьба воспринимается героями как личная трагедия (даже сидя дома в семейном кругу, Турбины, Мышлаевский, Карась и Шервинский принимают личное участие в судьбе императора, чувствуют себя сопричастными судьбе его семьи); император Вильгельм, во дворце которого разговаривал с офицерами государь Николай Александрович; Петлюра, который неотступно надвигается на Город.

5. Крайнюю периферию концепта «Человек» составляют яркие образно-метафорические или бранные именования случайных, единожды появляющихся в романе лиц, однако играющих заметную роль в судьбе главных героев:

«Раненько, раненько, когда солнышко заслало весёлый луч в мрачное подземелье, ведущее с дворика в квартиру Василисы, тот, взглянув, увидан в луче знамение. Оно было бесподобно в сиянии своих тридцати лет, в блеске монист на царственной екатерининской шее, в босых стройных ногах, в колышущейся упругой груди. Зубы видения сверкали, а от ресниц ложилась на щёки лиловая тень» — о молодой молочнице — Явдохе, к которой вожделеет Василий Лисович [Булгаков 1989: 80]; «На чёрной безлюдной улице волчья оборванная серая фигура беззвучно слезла с ветки акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе...» — грабитель [Булгаков 1989: 55]; «Тот час же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и в этих фельетонах поносить большевиков» [Булгаков 1989: 73]; «Уехали бриллианты, бегающие глаза, проборы и деньги» — о бежавших из города [Булгаков 1989: 92]; «Хруст... Хруст... посредине улицы ползут пешки в тазах», «И тазы немецкие козырнули» — о немцах в Городе. [Булгаков 1989: 122—123]; «Потому стреляют, что немцы — мерзавцы, — неожиданно бурчит старший» [Булгаков 1989: 37]; «Подумай сама, — начинает старший, — мыслимое ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? <...> Сами же они называют его не иначе, как бандит»; «Приезжает эта лахудра — полковник Щёткин и говорит (тут Мышлаевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом): «Господа офицеры, вся надежда на вас» [Булгаков 1989: 42]; «Сукины сыны какие-то остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили» [Булгаков 1989: 93],

Заметим, что в подобных ситуациях М.А. Булгаков часто употребляет слово чёрт:

«Вот бы подстрелить чертей! Я знаю — это сапожники из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи!» [Булгаков 1989: 33]; «Ну-с, такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никой чёрт её не проведёт» [Булгаков 1989: 84]. Глубоким сарказмом и ненавистью наполнены следующие слова Мышлаевского: «Я думаю, что это местные мужички-богоносцы достоевские!..» [Булгаков 1989: 43]; «Ну тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель (Мышлаевский, словно обвал камней, спустил страшное ругательство), прозрел в два счета» [Булгаков 1989: 44].

Обобщая сказанное, структуру концепта «Человек» в романе «Белая гвардия» наглядно можно изобразить в виде схемы (см. схему № 5):

Схема № 5. Структура концепта «Человек» в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия»

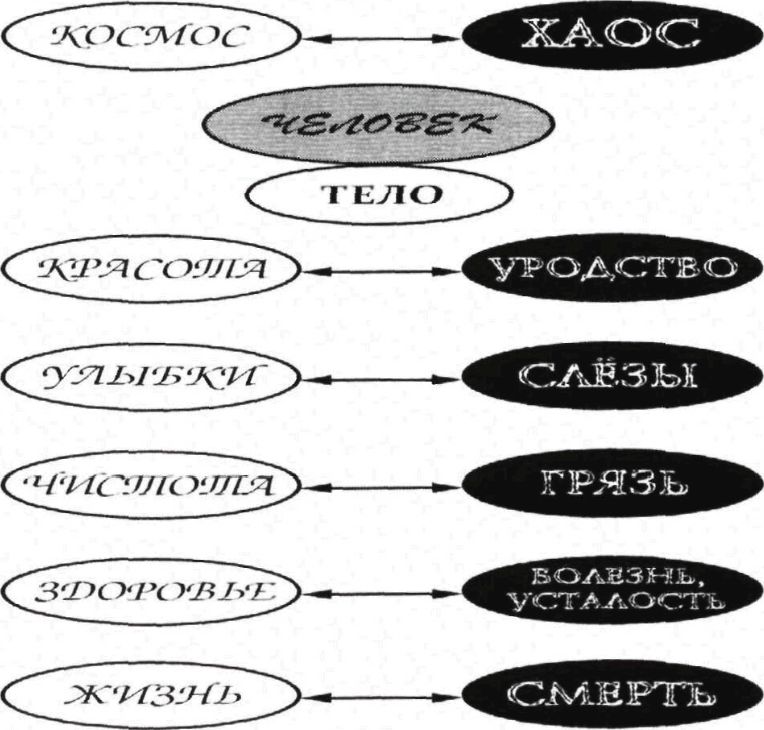

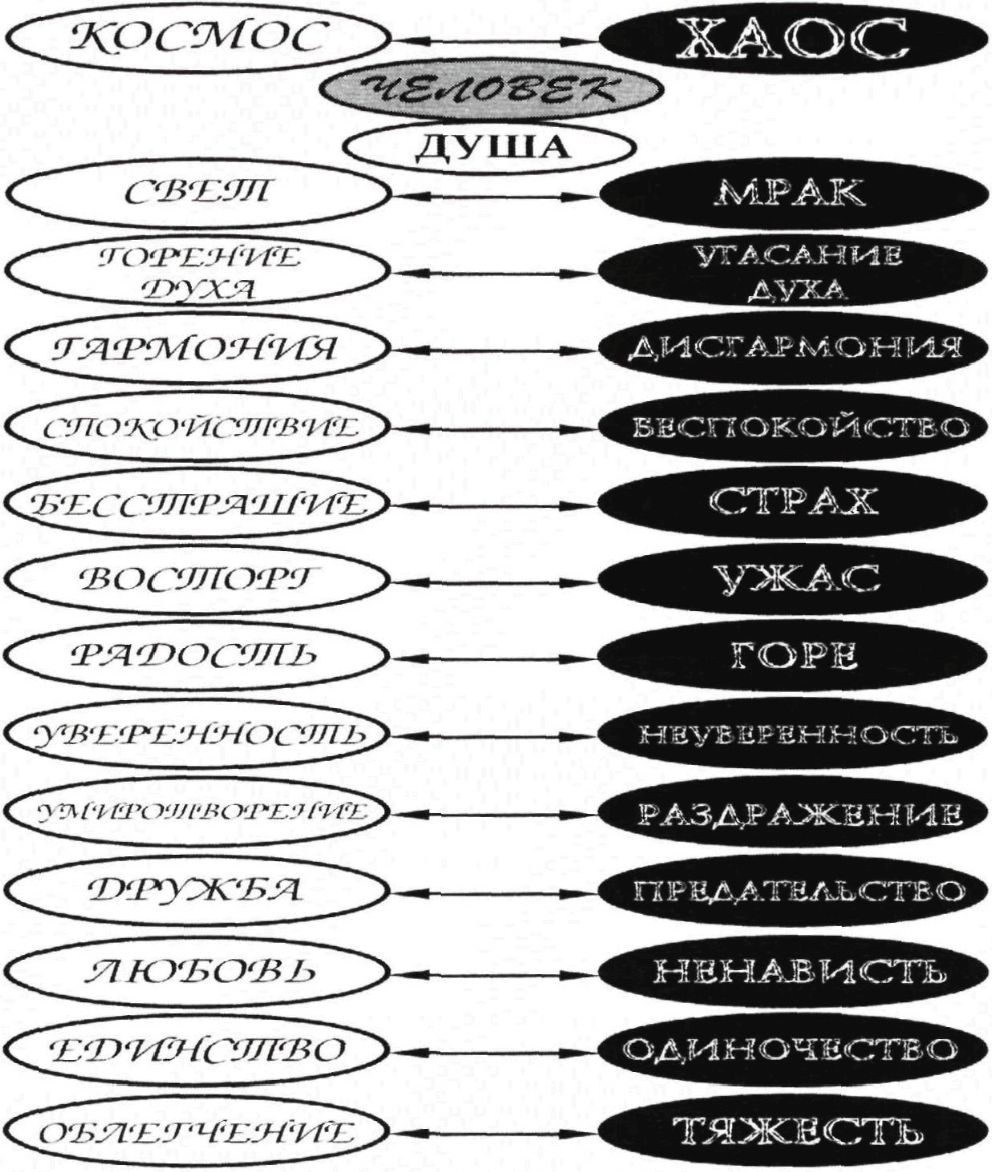

Глобальный концепт «Человек» заявлен в романе с помощью трёх субконцептов «Тело», «Душа», «Сознание», о которых речь пойдёт ниже.

Обращаясь к описанию субконцепта «Тело», следует отметить, что М.А. Булгаков считается одним из непревзойденных мастеров портрета, который помогает раскрыть художественное содержание произведения. Исследуя все виды портретов, представленные в романе «Белая гвардия», можно выделить слова, репрезентирующие субконцепт «Тело». В первую очередь, это слова, обозначающие:

1) части человеческого тела:

«У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, — столовая маленькая» [Булгаков 1989: 34]; «Белые брови и поседевшая инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло» [Булгаков 1989: 40]; «Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат» [Булгаков 1989: 45]; «В мгновение мелькнули лица, шапки» [Булгаков 1989: 104]; «Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся, схватил не того, кого нужно» [Булгаков 1989: 105];

2) голос:

«Голос её тосклив» [Булгаков 1989: 37]; «Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивлённый голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад» [Булгаков 1989: 39]; «За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем» [Булгаков 1989: 56];

3) слух:

«Из глаз исчез зной и училище, в глазах — напряжённейший слух» [Булгаков 1989: 36];

4) движение:

«Над головой пробежали шаги по потолку, и мутную тишину вскрыли смех и смутные голоса» [Булгаков 1989: 56]; «Будет ли ещё слышен развалистый шаг, прихлопывающий шпорным звоном — дрень... дрень...» [Булгаков 1989: 195].

Обозначая человека через части тела, голос или движение, М.А. Булгаков, как правило, использует метонимический перенос, например: «Словно клещами, ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав чёрного пальто» [Булгаков 1989: 105]; «А в пятом ряду рванули басы» [Булгаков 1989: 135].

В романе «Белая гвардия», рисуя портреты героев, автор использует прием портрета-антитезы, противопоставляя внешний облик персонажей в состоянии гармонии (космоса) облику в состоянии хаоса. С наступлением хаоса все герои перестают выглядеть нормально:

«Это было в самых первых числах, когда все ещё офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то, в тёмные коридоры, чтобы ничего не слышать» [Булгаков 1989: 47]; «Мелькнул полковник Малышев, нелепый, как лопарь, в ушастой шапке и с золотыми погонами, и притащил с собой много бумаг» [Булгаков 1989: 201].

«Тело» человека подвергается разрушению. Красота сменяется уродством: «В боку самовара отразились три изуродованных лица», «...сам себя прервал и исказился при движении в самоваре» [Булгаков 1989: 37]. Если Елена чувствует себя хорошо, то автор в своей речи использует эпитеты «ясная», «важная», говорит, что её голова похожа «на вычищенную театральную корону» [Булгаков 1989: 95]. Но когда она расстроена, её описание меняется кардинальным образом:

«Елена сидела в полумгле, смятый волос венец пронизало пламя, по щекам текли слёзы» [Булгаков 1989: 45]; «Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела» [Булгаков 1989: 46]; «Золотой серп её развился, и пряди обвисли на висках» [Булгаков 1989: 64]; «Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью» [Булгаков 1989: 65].

Хаос не обходит стороной и мужчин:

появляются «складки у губ» Алексея Турбина [Булгаков 1989: 47]; «Мышлаевский побурел от незаслуженной обиды» [Булгаков 1989: 95]. Теперь вместо улыбки на лицах героев часто появляются слёзы: «...всё это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей...» [Булгаков 1989: 31]; «Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул» [Булгаков 1989: 41]; «Елена в это время плакала в комнате за кухней... Елена сидела в полумгле, смятый волос венец пронизало пламя, по щекам текли слёзы» [Булгаков 1989: 45]. «Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо, — женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны» [Булгаков 1989: 50].

Хмурое выражение лица становится всё более характерным для героев:

«Мотоциклетка увлекла его в начале пятого утра куда-то, а когда к пяти полковник вернулся к мадам Анжу, он так же тревожно и строго в боевой нахмуренной думе сдвинул свои брови, как и тот полковник во дворце, который из аппаратной вызывал мортирный дивизион» [Булгаков 1989: 126].

Б.А. Рыбаков в предисловии к работе «Язычество древней Руси» отмечает, что красота одежды, парадных уборов киевских князей и княгинь была «отражением и воспроизведением макрокосма в микрокосме личной одежды и украшений» [Рыбаков 1988: 5]. Проводя параллель с романом М.А. Булгакова, можно говорить о том, что в произведении автор показывает разрушение этого микрокосма. Достаточно обратиться к образу Виктора Мышлаевского, который пришел в дом Турбиных прямо с поста. Его «башлык заиндевел», хотя герой был закутан с ног до головы, чтобы не замерзнуть. Писатель так подбирает слова, что внешний вид Мышлаевского слабо напоминает вид бравого военного: «...капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой» [Булгаков 1989: 39]. Красота и чистота сменяются грязью, мутью: «...В грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной чёрными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и чёрный, больной и жалкий» [Булгаков 1989: 46]. Мышлаевский перед Турбиными, мутными были его собственные глаза.

Чуждые начала разлада вносят отклонения в физическое состояние героев: «И это было так умопомрачительно, что Василисе сделалось нехорошо, и он отправился умываться холодной водой...» [Булгаков 1989: 81]. Читатель видит, как с их внешностью происходят изменения, например: «Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали с тонкими брызгами слюны» [Булгаков 1989: 60]. Герои перестают нормально, спокойно разговаривать: «...Николка всё-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровяных пятен и на вопль Елены ответил...» [Булгаков 1989: 53]; «Надломленно и хрипло крикнула Елена» [Булгаков 1989: 64]; «Мышлаевский <...> выпустил себе на шею и спину, и голову струю ледяной воды и, с воплем ужаса и восторга вскрикивая...» [Булгаков 1989: 94]; «— Господин полковник! — совершенно сиплым голосом сказал Студзинский» [Булгаков 1989: 128]; «— Арестовать его!!! — вдруг истерически звонко выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полковнику» [Булгаков 1989: 128]. Яд слышится в голосе: «Мобилизация, — ядовито продолжал Турбин, — жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках» [Булгаков 1989: 60].

Страшные изменения происходят с физическим состоянием героев:

«Тише! — прокричал чрезвычайно уверенный голос господина полковника. Правда, и ртом он дёргал не хуже самого прапорщика, правда, и лицо его пошло красными пятнами, но в глазах у него было уверенности больше, чем у всей офицерской группы» [Булгаков 1989: 129].

Люди начинают напоминать животных:

«Тут уж мы озверели» [Булгаков 1989: 44]; «...скалились по-волчьи зубы и слышно было бормотание» [Булгаков 1989: 77]; «Ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери» [Булгаков 1989: 77]. Молодые люди начинают быстро стареть: «Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года...»; «Оно (лицо Тальберга) постарело, и в каждой точке была совершенно решённая дума» [Булгаков 1989: 46].

Постоянное беспокойство, страх, ужас, бешенство, ярость и злоба, пришедшие на смену спокойствию, бесстрашию, восторгу и радости, наполняют сердца:

«Затем всё исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой» [Булгаков 1989: 51]; «Глаза Мышлаевского в красных кольцах — стужа, пережитый страх, водка, злоба» [Булгаков 1989: 57]; «Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далёким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки» [Булгаков 1989: 75]; «Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутолённой злобой. О, много, много скопилось в этих сердцах» [Булгаков 1989: 83].

В «состояние ужаса» впадает прохожий, которого на улице по ошибке хватает за рукав разозлившийся Алексей Турбин: «Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся, схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительной благонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки её закатывались от страха. Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам...» [Булгаков 1989: 105]. Страхом наполняется сердце Алексея, когда он оказывается в гимназии: «Его сердце защемило почему-то от страха. Ему показалось вдруг, что чёрная туча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал смывает пристань» [Булгаков 1989: 106].

Тяжело даются Турбиным и их друзьям восторженные речи за столом в то время, когда император отрёкся от родины. И, тем не менее, они стараются говорить, не падать духом: «План же был таков, — звучно и торжественно выговорил Шервинский, — когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками» [Булгаков 1989: 62]; «Если это так, — вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба, — я предлагаю тост: здоровье его императорского величества» [Булгаков 1989: 64].

Физическое здоровье героев пошатывается, сменяется усталостью, недомоганием, болью, стонами, болезнью, мукой, жизнь — смертью. Так, в самом начале романа умирает мать семьи Турбиных: «...всё это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей...» [Булгаков 1989: 31]. «Убито» смотрят Николкины глаза. Его «душа стонала, полная смятения» и в тот момент, когда он узнал о смерти семьи императора. Хотелось верить, что это неправда.

Далее на страницах романа автор говорит, что детям, оглушённым смертью матери, «придётся мучиться и умирать» [Булгаков 1989: 31]. «Гробовыми» кажутся окна комнаты Елены, когда она осталась одна. Николка два дня плюёт кровью, после того, как постоял в очереди, над которой разорвался снаряд. В дом Турбиных приходит больной Мышлаевский, который почти замёрз на посту: «Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. <...> В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стонам, повалился на стул. <...> В руки и ноги в тепле врезала нестерпимая боль. <...> Сипя и корчась, повалился и, тыча пальцем в носки, простонал» [Булгаков 1989: 40—41]. Турбины помогли ему прийти в себя, но его последующее описание говорит о том, что герою лишь немного полегчало: «На противоположном — Мышлаевский, мохнат, бел, в халате и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости» [Булгаков 1989: 57]. Далее мы снова видим, как тяжело стало Мышлаевскому: «Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин, сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского. <...> Тот, наконец, со стоном откинулся от раковины, мучительно завёл угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок. <...> Полумёртвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова» [Булгаков 1989: 65]. Незадолго до этого Мышлаевский рассказал друзьям о том, как в страшный мороз с другими солдатами стоял на посту. Думая, что подмога не придёт, он в снегу «нарыл себе прикладом гроб» [Булгаков 1989: 42]. Даже сон Алексея Турбина в начале романа неспокойный: «...Турбин ещё долго мучился у себя в маленькой комнате, у маленького письменного стола» [Булгаков 1989: 70]; «Спит Турбин, бледный, с намокшей в тепле прядью волос...» [Булгаков 1989: 83]. Сон его превращается в кошмар: «Идут, идут мимо окровавленные тени, бегут видения, растрёпанные девичьи косы, тюрьмы, стрельба...» [Булгаков 1989: 83]. Болен сифилисом студент Русаков, а на его теле можно увидеть «нежную и тонкую звёздную сыпь» [Булгаков 1989: 148]. Тяжело ранен и Алексей Турбин во время погони. Дырка от пули в его руке снова отсылает нас к концепту «Хаос», так как отчасти напоминает «зев», «зияние». Именно она становится причиной тяжелой и долгой болезни героя и ставит его на грань между жизнью и смертью. Иссиня-бледноватым становится капитан Студзинский, который думает, что произошла измена. Проплывают по улицам Города гробы, в которых лежат офицеры, зарезанные в Попелюхе. На одном их перекрестков убивают полковника Най-Турса.

Субконцепт «Сознание», который наряду с субконцептом «Душа» помогает описать «внутреннего человека», представлен в романе рядом словесных оппозиций, которые отражают состояние разума человека во время страшных исторических изменений. Мысли людей перестают быть ясными, чёткими. «Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах» [Булгаков 1989: 74]. Туман, неопределенность наполняют сознание каждого человека: «Туманятся Николкины глаза» [Булгаков 1989: 34]; «Качается туман в головах, в сторону несёт на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги» [Булгаков 1989: 57]; «Елена возмущённо дрогнула и показалась из тумана. Мышлаевский нырнул в туман» [Булгаков 1989: 63]. Неопределённым стало теперь и имя Василия Лисовича, превратившееся в Василису: «Случилось это потому, что домовладелец с января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственно чудеса, сметы свой чёткий почерк и вместо определённого «В. Лисович», из страха перед какой-то будущей ответственностью, начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках писать «Вас. Лис.» [Булгаков 1989: 53].

Субконцепт «Душа» тесно связан с оппозицией свет — мрак, которая также представлена в романе «Белая гвардия». Свет, наполнявший душу каждого героя, сменяется мраком. «Мрачны» глаза Алексея Турбина [Булгаков 1989: 35], который уже в октябре 1917 года вернулся домой «бритый, светловолосый, постаревший и мрачный» [Булгаков 1989: 34]. Далее автор о его душе говорит так: «Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза» [Булгаков 1989: 87].

С оппозицией свет — мрак в романе тесно связана оппозиция горение духа — угасание духа. Для Турбиных, как и для других персонажей, характерно изменение душевного состояния. Люди начинают теряться в происходящем. Отчаяние некоторых приводит к тому, что дух начинает угасать, кто-то опускает руки. Но Алексей и Николка стараются справиться с эмоциями и остаются твёрдыми в своих убеждениях до конца.

Настроение любого героя сказывается даже на том, как он говорит. Так, за столом Карась не просто говорит, а мрачно кричит, когда Мышлаевский рассказывает о случае в театре. «Мрачнейшие тени легли на Студзинского» [Булгаков 1989: 115], когда он услышал приказ полковника за самый короткий срок научить юнкеров стрелять «как призовой полк».

Приходит конец душевному, психическому здоровью людей, спокойствию, положительным эмоциям, что проявляется в постоянных обидах, раздражении, напряжении, неприятных эмоциях, расстройствах, возникающих вследствие утраченного порядка в душе человека. «За что такая обида? Несправедливость?» [Булгаков 1989: 30] — именно этим вопросом с первых страниц задаётся и Николка, и сам автор. Автор указывает, что «с некоторых пор Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что всё происходящее» всего лишь «пошлая оперетка» [Булгаков 1989: 48]. Он давно потерял почву под ногами, поэтому теперь на всё лишь растерянно улыбался. Автор указывает, что в тот момент, когда Сергей Тальберг едет в поезде, «впереди паровоз нёс и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился» [Булгаков 1989: 52].

С наступлением 1918 года изменяются души героев. Теперь даже всегда нежная Елена, взгляд которой наполнен мягкостью, проявляет твёрдость характера: «Ни звука не ответила Елена, потому что была горда. <...> Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо, — женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировцы» [Булгаков 1989: 49—50]. Надежда в сердцах людей становится зыбкой, смутной: «Он пробежал восемь вёрст <...> свернул с главной линии вбок и, возбуждая в душах обмёрзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого Поста, смутную надежду и гордость...» [Булгаков 1989: 51]. Лишь иногда у них появляется повод для радости: «В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга» [Булгаков 1989: 58]; «Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далёким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки» [Булгаков 1989: 75]; «Как же вы? — спрашивал с любопытством и безотчётной радостью доктор Турбин...» [Булгаков 1989: 87]. Гораздо больше в жизни людей горя, печали, тоски. «Да, печаль у нас, отец Александр» [Булгаков 1989: 32], — признаётся Алексей Турбин отцу Александру сразу после похорон матери. «Горько закачался в кресле» [Булгаков 1989: 41] у Турбиных Виктор Мышлаевский, «Печально слушала» [Булгаков 1989: 32] в спальне слова Тальберга Елена. Горе предвещает Тальбергу автор, если Петлюра явится в Город. А после его отъезда «недолговечный хмель ушёл совсем, и чёрная, громадная печаль одевала Еленину голову, как капор» [Булгаков 1989: 67]. Теперь её голос «тосклив». «Николка горестно побелел от новости об императоре» [Булгаков 1989: 62]. Тревога и тоска наполняют сердца всех горожан: «Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах» [Булгаков 1989: 74]; «Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики, но у большевиков своя напасть...» [Булгаков 1989: 84]. Теперь, по словам Турбина, этой «тоски по самое горло» [Булгаков 1989: 120].

Уверенность, умиротворение в душах сменяется постоянной тревогой, смятением, волнением, растерянностью, паникой. Подтверждением тому становятся следующие строки:

«Елена говорит в тревоге» [Булгаков 1989: 36]; «Вы же Елену берегите, — глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно» [Булгаков 1989: 51]; «Затем всё исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой» [Булгаков 1989: 51]; «Качается туман в головах, в сторону несёт на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги» [Булгаков 1989: 57]; «Сказав — пять, Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам» [Булгаков 1989: 59]; «Панику сеешь, — сказал хладнокровно Карась. Вовсе не панику, а я хочу вылить всё, что у меня накипело на душе» [Булгаков 1989: 60]; «Николкина душа стонала, полная смятения» [Булгаков 1989: 63]; «Глаза у Мышлаевского, как у кролика, — красные. Которая уж ночь и сна мало, а водки много и тревоги порядочно» [Булгаков 1989: 123].

Тревога и тоска наполняют сердца всех горожан: «Ещё больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах» [Булгаков 1989: 74]; «Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики, но у большевиков своя напасть...» [Булгаков 1989: 84]. Состояние тревоги меняет и внешность персонажей: «Глаза у всех стали страшно похожими, нахмуренными и сердитыми» [Булгаков 1989: 198].

Растерянность героев приводит к тому, что их движения тоже перестают быть нормальными: «Карась нелепо подбоченился и заморгал глазами» [Булгаков 1989: 128].

Ещё одной значимой антиномией в романе «Белая гвардия» является антиномия правда — ложь. Рассматривая значение ключевого слова правда, обратимся к исследованию А.Д. Шмелёва, который указывает, что правда и истина «обозначают две стороны одного и того же общефилософского концепта: правда указывает на практический аспект этого понятия, а истина — на теоретический аспект. В каком-то смысле истину знает только Бог, а люди знают правду» [Шмелёв 2005: 25—26]. Пытаясь определить, что для русского человека важнее, правда или истина, учёный говорит, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Так, в начале романа Николка Турбин, глядя на иконостас, пытается понять именно истину. «За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?» [Булгаков 1989: 30]. Но осознать её Николке очень трудно, потому что он слишком молод. Истину говорит во сне Алексею Турбину вахмистр Жилин, который передаёт слова самого Бога: «Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай. Ведь мне от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут как надо понимать, все вы у меня Жилин, одинаковые — в поле брани убиенные» [Булгаков 1989: 90].

Если истина, по словам А.Д. Шмелёва, принадлежит к миру «горнему», то правда нужна тем, кто живёт в мире земном, мире «дольнем». Здесь мы видим противопоставление высокого и низкого, небесного и земного, что также характерно для русской языковой картины мира. Для Турбиных и для самого М.А. Булгакова, как для носителей русской культуры, очень важно знать правду, потому что именно она отражает представление о законе, о норме, позволяет выбрать правильный жизненный путь. Но в романе автор изображает, как человек теряется в происходящем, он не может разобрать, где правда, где ложь. Тот, кто всегда был честен, начинает обманывать: «Братья, словно по команде, поворачивают головы и начинают лгать» Елене, которая тревожится за Тальберга [Булгаков 1989: 38]. Двойную игру ведут немцы, что находятся в Городе. Обманывает Елену и Тальберг, который прекрасно знает, что уже никогда в жизни не вернётся в Город. «Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей» [Булгаков 1989: 51], когда он прощался со всей семьёй. Так свой оказывается чужим. Не случайно автор подчёркивает особенность характера Тальберга, называя его «осторожным прибалтийским человеком» [Булгаков 1989: 68]. Он был воспитан в чужой культуре, возможно именно поэтому и не может поступить порядочно, по чести. По отношению к Тальбергу нельзя применить прилагательное порядочный, которое обозначает положительно оцениваемое качество, а это так важно как для всех членов семьи Турбиных, так и для самого автора романа, потому что все они являются носителями русской культуры.

Большое значение для Турбиных имеет и моральный концепт «Долг», который так важен для русского человека и который прямо соотносится с концептом «Совесть». Как говорит А.Д. Шмелёв, «долг — это внутренний голос, который напоминает нам о высшем; если же мы не следуем велению долга, этот же внутренний голос предстаёт как совесть, которая укоряет нас» [Шмелёв 2005: 28]. Сергей Тальберг не придаёт этому никакого значения, поэтому и покидает самым бессовестным образом и дом Турбиных, и Город, думая только о сохранении собственной жизни. И если раньше братья, живя с Тальбергом под одной крышей, придерживались принципа «Худой мир лучше доброй ссоры», то в 1918 году этому приходит конец. Дружба оборачивается предательством, двуличием. В первую очередь, эта мысль в романс связана с образом Сергея Тальберга: «Скверно действовали на братьев клиновидные, гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга» [Булгаков 1989: 45]; «Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике и, в особенности, в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Серёжа, говорил в марте...» [Булгаков 1989: 49]. Когда Тальберг произносит слова, обращённые к жене: «Тебя ни в коем случае не тронут, ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию» [Булгаков 1989: 50], — то создаётся ощущение, что он предлагает лгать и своей жене. Не случайно автор пишет, что, произнося эти слова, «Тальберг густо покраснел» [Булгаков 1989: 50]. У Елены же мелькнула в этот момент смутная мысль о том, что муж собирается её предать: «Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда» [Булгаков 1989: 50]. Тальберг собирается бежать из Города, из дома Турбиных, из мира, где над ним нависла угроза. Он, как и многие немцы в городе, пытается вырваться из этого мира на волю, в чужое пространство, на простор. Но, как говорил В.Н. Топоров, в русском языковом сознании воля — это пространство, хотя и просторное, незамкнутое, но «чужое, неустроенное» [Топоров 1989: 36], о чём, видимо, в романе Сергей Тальберг не задумывается, а лишь смутно чувствует: «Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нёс и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился» [Булгаков 1989: 52]. Читателю сразу становятся понятны планы Сергея Тальберга, и чувство отвращения по отношению к этому герою становится всё большим, когда он читает его описание, которое в очередной раз подчеркивает двуличие этого человека: «А в третьем от паровоза вагоне, в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки» [Булгаков 1989: 52]. Не умеют Турбины заискивать перед другими, угождать, все их действия прямы и честны. Так, они, никого не боясь, за столом в своей квартире поют гимн и поднимают тост за здоровье императора, а Алексей Турбин со всей прямотой признаётся, что он монархист и ненавидит социалистов.

Нужно заметить, что изменения в лице характерны не только для предателя Тальберга. Так, во дворце, откуда только что бежал майор фон Шратт, «лица лакеев спиши как будто наглыми, и в глазах заиграли весёлые огни...» [Булгаков 1989: 126]. Всё это происходит потому, что все они знали о настоящих событиях во дворце, о том, что майор собирался покинуть Город, помогали ему замаскироваться, и значит, тоже стали предателями.

Семья Турбиных изо всех сил пытается противостоять стихии хаоса, сохранить своё единство. Но это невозможно. Ощущение единства сменяется одиночеством. Одинокой и ещё более слабой выглядит Елена после бегства Тальберга. Одинок и беззащитен становится всякий, кто оказался на улицах Города. Тёмной силе, хаосу легче справиться с таким человеком. Один Най-Турс встречает врага и погибает. Поодиночке убегают оба брата Турбиных от преследователей, Алексей получает тяжёлое ранение.

Противопоставлены в романе свобода и воля. Как утверждает А.Д. Шмелёв, «свобода связана с законностью, волей, правопорядком» [Шмелёв 2005: 29]. Но свобода и воля не одно и то же. Свободными можно назвать всех членов семьи Турбиных. Они вправе делать то, что им представляется желательным, но понимают, что данное право всегда ограничивается правами других людей. Турбины не могут поступить так, как им не дозволено воспитанием, внутренним чувством, совестью, честью, в отличие, например, от незваных гостей, пришедших ночью к Лисовичу и ограбивших его. На волю выпущен был Симон Петлюра: «Именно в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры № 666 содержащегося в означенной камере преступника» [Булгаков 1989: 81]. Петлюровцы считают, что какими-либо правами обладают только они, поэтому и уничтожают всё на своём пути.

Исследование образной системы романа М.А. Булгакова показало, что писателем созданы образы человеки-космоса и человека-хаоса. Так, например, человеком-космосом в романе можно назвать полковника Най-Турса, который отличается честностью и смелостью. Он очень ответственно подходит к предстоящей встрече с петлюровцами, заботится о своих юнкерах, находит для них валенки. Най-Турс обладал удивительной способностью заставлять собеседников «внимательнейшим образом» выслушивать его и поступать так, как этого требовала ситуация. В какой-то момент его внешний облик кажется смешным и неказистым: «Най-Турс вбежал на растоптанный перекрёсток в шинели, подвёрнутой с двух боков, как у французских пехотинцев. Смятая фуражка сидела у него на самом затылке и держалась ремнём под подбородком. В правой руке у Най-Турса был кольт, и вскрытая кобура била и хлопала его по бедру. Давно не бритое, щетинистое лицо его было грозно, глаза скошены к носу, и теперь вблизи на плечах были явственно видны гусарские зигзаги» [Булгаков 1989: 169]. Так герой выглядит только потому, что давно забыл о себе, об отдыхе, готовясь ко встрече с противником. На перекрёстке он героически сражается насмерть, помогая тем самым большому количеству юнкеров спасти жизни. О том, что Най-Турс умрёт, читатель догадывается уже в тот момент, когда во сне Алексея Турбина видит его в раю: «Он был в странной форме: на голове светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч, длинный, каких уже нет ни в одной армии со времён крестовых походов» [Булгаков 1989: 87]. На все вопросы Турбина герой отвечал «голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах» [Булгаков 1989: 87]. Предсказывают предстоящую смерть героя и его «траурные» глаза. Но даже будучи подвергнутым разрушительному воздействию хаоса, умерев, Най-Турс продолжает оставаться человеком-космосом.

Гораздо чаще в романе встречаются образы человека-хаоса: Виктор Мышлаевский, Сергей Тальберг, Василий Лисович и его жена, Иван Русаков, Михаил Шполянский. Рассмотрим их.

Первым образом человека-хаоса в начале романа является Виктор Мышлаевский, который приходит дом Турбиных и приносит туда, сам того не желая, начало разлада. Поручик вместе со своим отрядом стоял под Трактиром, ожидая наступления врага. От долгого пребывания на сильном морозе он очень замёрз и стал отогреваться только в квартире друзей: «Белые брови и поседевшая инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло» [Булгаков 1989: 40]. Только благодаря помощи друзей поручик приходит в себя: «На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись, в чистом белье, в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевский» [Булгаков 1989: 41]. Вместе с холодом, принесённым поручиком, в дом Турбиных попадает оружие («тяжёлая винтовка с коричневым штыком» [Булгаков 1989: 39]), водка, вши, «грозные матерные слова» [Булгаков 1989: 41].

По-особому воздействует Виктор Мышлаевский на жившую в доме Турбиных Анюту, с которой в его присутствии постоянно происходили странные вещи: «Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты: каскадом падали ножи, если это в кухне, сыпались блюдца с буфетной стойки; Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока не чавкали короткие, спущенные до каблуков шпоры и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного, коварного ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метёлку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль, через узорные занавеси, в серое облачное небо» [Булгаков 1989: 95]. Все перечисленные выше детали позволяют отнести Мышлаевского к образу человека-хаоса, которым он становится, скорее, не по своей воле.

После Виктора Мышлаевского из холодного Города в дом Турбиных приходит озябший Сергей Тальберг. Выше мы уже рассматривали его образ. Добавим, что к образу человека-хаоса нам позволяет его отнести не только его двуличный характер, но и внешность. Автор постоянно подчёркивает, что Тальберг похож на крысу, которая принадлежит нижнему миру, связанному с хаосом: «У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные и белые зубы, в глазах появлялись жёлтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться [Булгаков 1989: 49]. <...> Тальберг уколол обоих братьев щётками чёрных подстриженных усов» [Булгаков 1989: 51].

Одними из самых главных образов человека-хаоса в романе М.А. Булгакова являются образы инженера Василия Лисовича (Василисы) и его жены Ванды, живущих этажом ниже под квартирой Турбиных, где пахнет «мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой» [Булгаков 1989: 56]. Снаружи квартира Василисы светится «слабенькими жёлтенькими огнями», в то время как окна Турбиных горят «сильно и весело». Мы видим, что даже в свете окон нет жизненной силы, как нет её и в хозяине, щёки которого становятся розовыми, а на лбу выступает пот только после рюмки коньяка, выпитой по случаю ограбления и прихода Карася. В этой квартире не горит живительный огонь печки, около которой бы собирались родные люди, делились бы своими радостями и горестями и становились бы от этого ближе друг другу. Карась, попавший в это жилище, выделяет только один его недостаток — «холодно». Хотя печка в этом доме есть, как есть и шторы, и лампа под абажуром, и книги в толстых переплётах, по родные и близкие, символические для Турбиных предметы превращены здесь в мёртвый бездушный хлам, поэтому о них говорится как-то вскользь: «Сам же инженер бодрствовал и находился в своём тесно заставленном, занавешенном, набитом книгами и, вследствие этого, чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зелёным зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно, и сам инженер был таинствен в глубоком кожаном кресле» [Булгаков 1989: 52]. Тем не менее, как бы ни пытался Лисович создать подобие уюта у себя в квартире, к нему в жилище давно проник холод.

Холод и хаос, давно поселившиеся здесь, царят не только в квартире, напоминающей собой царство мёртвых, но и в душах её жильцов. Нет взаимопонимания между супругами, разговаривают они «сквозь зубы» [Булгаков 1989: 230], Лисович ненавидит свою «подругу». Отметим, что в начале романа повествователь намеренно употребляет это слово, характеризуя отношение Лисовича к Ванде: называя свою супругу «подругой», Лисович сознательно отдаляется от неё. Далее читатель видит, что хмурый инженер прямо в лицо ей бросает оскорбление «дура» [Булгаков 1989: 229], на что она называет его хамом. В этот момент инженеру очень сильно захотелось ударить свою жену «так, чтоб она отлетела и стукнулась об угол буфета. А потом ещё раз, ещё и бить её до тех пор, пока это проклятое, костлявое существо не умолкнет...» [Булгаков 1989: 229]. Как видим, Ванда напоминает мужу какое-то страшное существо, хотя и в его облике заметны изменения: трансформируется половой признак. Не случайно Николка стал называть его женским именем Василиса. Значимыми в этом плане становятся слова самого инженера и его жены, обращённые к Мышлаевскому и Карасю: «Мы умоляем, просим вас или Фёдора Николаевича, просим!.. Что вам стоит? Ванда Михайловна чайком вас напоит. Удобно уложим. Очень просим и завтра тоже. Помилуйте, без мужчины в квартире!» [Булгаков 1989: 242].

В описании внешности Ванды нет никакого намёка на женскую привлекательность: «проклинаемая костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спаленки прохладной и сырой квартиры» [Булгаков 1989: 52]. Всё, что с ней связано, раздражает Лисовича: «Вообще говоря, мозги пища ужасная, а в Вандином приготовлении — невыносимая. Был перед мозгами ещё суп, в который Ванда налила постного масла, и хмурый Василиса встал из-за стола с мучительной мыслью, что будто он и не обедал вовсе» [Булгаков 1989: 229], но, как потом окажется, «мозги и суп с постным маслом, как и следовало ожидать, были лишь симптомами той омерзительной болезни скупости, которой Василиса заразил свою жену» [Булгаков 1989: 243]. Таким образом, мы можем говорить о том, что М.А. Булгаков снова изображает своих героев в состоянии хаоса, который ведёт их к болезни и возможной гибели, но теперь хаос охватил человеческие души, а не тело. В основе изображения четы Лисовичей и семьи Турбиных М.А. Булгаковым реализуется традиционное представление о том, что «плохо, когда человек стремится к выгоде по каждому поводу; хорошо, когда он бескорыстен и даже нерасчётлив» [Зализняк, Левонтина, Шмелёв 2005: 24].

Описывая поведение и мысли своих героев, автор часто использует слова, связанные с понятиями холод, смерть. Так, «убойно» печалятся глаза инженера, когда он находит фальшивую купюру. В «холодном поту» вскакивает Василиса в тот момент, когда соседи сверху начинают славить императора. Ванда совершенно искренне произносит подлые слова, выражающие её удивление тому, что никого из офицеров Турбиных не убили: «Я удивляюсь, как легко им всё сходит с рук... Я была уверена, что убьют кого-нибудь из них. Нет, все вернулись, и сейчас опять квартира полна офицерами...» [Булгаков 1989: 229]. Несколько раз, описывая состояние инженера или его жены, автор использует слова с корнем -камень-: «Ванда захныкала. И вдруг оба окаменели. <...> Но Ванда уже свалилась как камень и опять заснула» [Булгаков 1989: 64].

Главными в этой семье являются не духовные, а материальные ценности. Но как только в квартиру Лисовича приходят трое неизвестных с обыском, инженер и его жена превращаются в обычных людей. Они переживают, как и все. В то время, когда раздался поздний звонок в дверь, Лисович побледнел, а в коридор выглянуло «острое лицо Ванды с встревоженными, расширенными глазами» [Булгаков 1989: 231]. Здесь в описании женщины уже нет ничего отталкивающего, и в то же время и инженер, и его жена снова «мертвеют», но теперь по другой причине — от страха, движущего ими: «Василиса мёртвыми руками сбросил болт и тяжёлый крючок, не помнил и сам, как снял цепочку» [Булгаков 1989: 232]. Даже голос его стал звучать «бледно, бескрасочно» [Булгаков 1989: 232], а лицо Ванды в этот момент ему показалось «резко напудренным» [Булгаков 1989: 232], так как оно было чересчур бледным, неестественным, почти мёртвым. Слова инженера о том, что у него нет оружия, «одним дыханием подтвердила тень Ванды» [Булгаков 1989: 234]. «А с Василисой что-то странное сделалось, вследствие чего он вдруг рассмеялся судорожным смехом, и смех этот был ужасен, потому что в голубых глазах Василисы прыгал ужас, а смеялись только губы, нос и щёки» [Булгаков 1989: 234]. Теперь Василиса готов кривить душой перед незнакомцами, только бы остаться в живых: «Василиса говорил и смотрел на волка так, словно тот доставлял ему жуткое восхищение» [Булгаков 1989: 235]. Во время обыска в спальне «Василиса и Ванда ничего не говорили, и лица их были совершенно одинаково белые, с громадными глазами» [Булгаков 1989: 236]. Когда бандиты ушли, «Василиса холодными руками запер болты, голова его кружилась, и мгновенно ему показалось, что он видит сон. Тотчас сердце его упало, потом заколотилось часто, часто» [Булгаков 1989: 239].

Нельзя не отметить тот факт, что во время разговора с неизвестными Лисович называет Ванду «жинкой» [Булгаков 1989: 233], а Ванда хватает его за рукав, умоляя написать расписку незваному гостю, и называет мужа «Васей» [Булгаков 1989: 237], забыв обо всех оскорблениях. Страх перед смертельной опасностью сближает этих людей. Теперь и в сердце читателя появляется не отвращение, а жалость к плачущей Ванде: «Она затряслась, скатилась с сундука на пол, закрыла лицо руками. Волосы её разметались, кофточка расстегнулась» [Булгаков 1989: 239]. Далее автор указывает, что в тот момент, когда Турбины, Мышлаевский, Карась и Лариосик увидели поникшего Василису и плачущую Ванду, «всем стало их жаль» [Булгаков 1989: 239]. Даже Николке стало по-настоящему жаль Лисовича, более того, он говорит Лариосику, что пропажа най-турсова кольта — божье наказание его за все издевательства над инженером [Булгаков 1989: 241]. После того, как бандиты ушли, Лисович словно «оживает», становится похожим на обычного человека, просыпается его душа: «Василиса, узнав об экспедиции на чердак, обнаружил живейший интерес и тоже присоединился и лазил между балками, одобряя все действия Мышлаевского» [Булгаков 1989: 242]. Теперь он даже разговаривает с ним «задушевно».

С исчезновением материальных ценностей из квартиры Лисовича уходит холод. Хозяева предлагают напоить Карася горячим чаем, Ванда кутается «в пуховый платок», а Василиса предлагает выпить коньячка, чтобы согреться. И если до того, как в квартиру Лисовича нагрянули бандиты, автор писал: «В одиннадцать часов вечера Ванда принесла из кухни самовар и всюду в квартире потушила свет. Из буфета достала кулёк с чёрствым хлебом и головку зелёного сыра» [Булгаков 1989: 230], — то после их ухода «на столе в столовой появилась банка с маринованными грибами, телятина, вишнёвое варенье и настоящий, славный коньяк Шустова с колоколом» [Булгаков 1989: 243]. Оказывается «в недрах квартиры скрывались сокровища, и они были известны одной только Ванде» [Булгаков 1989: 243]. Теперь Ванда напоминает настоящую гостеприимную хозяйку — хранительницу очага. Она «нежно» разговаривает с мужем. Нежится и Карась в их квартире, а глядя на Ванду, он думает: «Если б её откормить, она вовсе не так уж дурна» [Булгаков 1989: 243].

В человека-хаоса из человека-космоса в романе превращается Иван Русаков, «сын библиотекаря», «худенький и желтоватый молодой человек» [Булгаков 1989: 280]. Мы видим, что началось разрушение и его души, и его тела (студент писал гнусные «богоборческие стихи» [Булгаков 1989: 147], пил, принимал кокаин, вёл развратный образ жизни и поэтому заболел сифилисом). В какой-то момент кажется, что, вращаясь на фонарном столбе перед Шполянским, он даже теряет человеческий облик: «Обхватив фонарь, он действительно винтился возле него, став каким-то образом длинным и тонким, как уж» [Булгаков 1989: 147]; «Михаил Семёнович подозвал извозчика <...> и уехал, а козий мех, пошатываясь, пешком отправился к себе на Подол» [Булгаков 1989: 147]. В своём доме, стоя перед зеркалом, он внимательно разглядывает «нежную и тонкую звёздную сыпь» [Булгаков 1989: 148] (главный признак болезни) и произносит слова, в которых скрывается страшное пророчество: «Пройдёт пятнадцать лет, может быть, меньше, и вот разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, а потом — я гнилой, мокрый труп» [Булгаков 1989: 148]. Заметим, что М.А. Булгаков показывает Русакова в эволюции, изображая не только переход от космоса к хаосу, но и от хаоса к космосу. Во второй части романа заканчивается внутренний распад личности героя, потому что к нему приходит осознание того, что только Бог его может спасти: «Излечи меня, о господи, забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия, пьяный, под кокаином. Не дай мне сгнить, и я клянусь, что я вновь стану человеком» [Булгаков 1989: 149]. Герой искренне раскаивается в содеянном. Душевное облегчение начинают приносить студенту беседы с отцом Александром, который потом и направил Русакова лечиться к Алексею Турбину. Русаков начинает по-новому читать Библию, и ум его становится «как сверкающий меч, углубляющийся в тьму» [Булгаков 1989: 149]. Болезни, физические страдания и смерть кажутся ему несущественными. Спокойствие наступает в тот момент, когда он осознаёт, что душа человека бессмертна.

Человеком-хаосом является Михаил Шполянский, когда-то сбивший Ивана Русакова с пути. Этот образ не появляется на первых страницах романа, тем не менее он значим, так как с ним, например, неразрывно связан образ Юлии Рейс, спасительницы Алексея Турбина. Михаил Семёнович Шполянский — командир второй машины броневого дивизиона. Повествуя об этом герое, М.А. Булгаков даёт следующие его характеристики:

«был чёрный и бритый, с бархатными баками, чрезвычайно похожий на Евгения Онегина. Всему Городу Михаил Семёнович стал известен немедленно по приезде своём из города Санкт-Петербурга. Михаил Семёнович прославился как превосходный чтец в клубе «Прах» своих собственных стихов «Капли Сатурна» и как отличнейший организатор и председатель городского поэтического ордена «Магнитный триолет». Кроме того, управлял машинами, как военными, так и гражданскими, кроме того, содержен балерину оперного театра Мусю Форд и ещё одну даму, имени которой Михаил Семёнович, как джентльмен, никому не открывал, имел много денег и щедро раздавал их взаймы членам «Магнитного Триолета»; пил белое вино, играл в железку, купил картину «Купающаяся венецианка», ночью жил на Крещатике, утром в кафе «Бильбокэ», днём — в своём уютном номере лучшей гостиницы «Континенталь», вечером — в «Прахе», на рассвете писал научный труд «Интуитивное у Гоголя»» [Булгаков 1989: 146].

Как видим, с самого начала описания автор выделяет только внешние характеристики героя, которыми может обладать любой. Но все эти характеристики объединяет то, что они связаны с нарушением божественных заповедей, с духовным разложением личности. Он может спокойно сказать: «Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб» [Булгаков 1989: 147]. Русаков, обращаясь к нему, говорит, что при всём «жутком» сходстве с Онегиным в нём «нет благородной червоточины» [Булгаков 1989: 147]. В романе Шполянский становится человеком без лица, никто не может проникнуть в его внутренний мир. Это и помогает ему снять с себя ответственность и скрыться, придумав историю о собственной смерти. Для Шполянского нет ничего святого, это большой циник и анархист, который готов разрушить всё для достижения своей цели.

Следует отметить, что в романе к образам человека-хаоса можно отнести и образы соседей-сапожников «из одиннадцатого номера», которые воруют у Турбиных дрова, и, не боясь наказания, сдирают обшивку со стены сарая, Лариосика Суржанского, внезапно приехавшего погостить к Турбиным и вмешавшегося в размеренное течение жизни их дома, и гетмана Украины, бросившего Город на произвол судьбы, и немцев, «защищавших» Город, и, конечно же, Петлюру. Наполнение содержания концепта «Человек-хаос» оказывается больше, чем концепта «Человек-космос». На схеме это можно представить следующим образом (см. схему № 6):

Схема № 6

С какой целью М.А. Булгаков вводит в свой роман такое количество образов человека-хаоса? Думаем, что для писателя было важно как можно правдивее изобразить то, что происходило в сердцах людей, когда они оказались в центре важных исторических событий. Ответом на этот вопрос могут стать слова Александра Гдешинского, товарища писателя, которые приводит в своей книге Е.А. Земская: «Беспощадный враг пошлости, лицемерия, косности и мещанства, он хотел видеть всех лучшими, чем они есть на самом деле <...> Он не только боролся с пошлостью, лицемерием, жадностью и другими человеческими пороками, он хотел сделать мир лучше» [Земская 2004: 83].

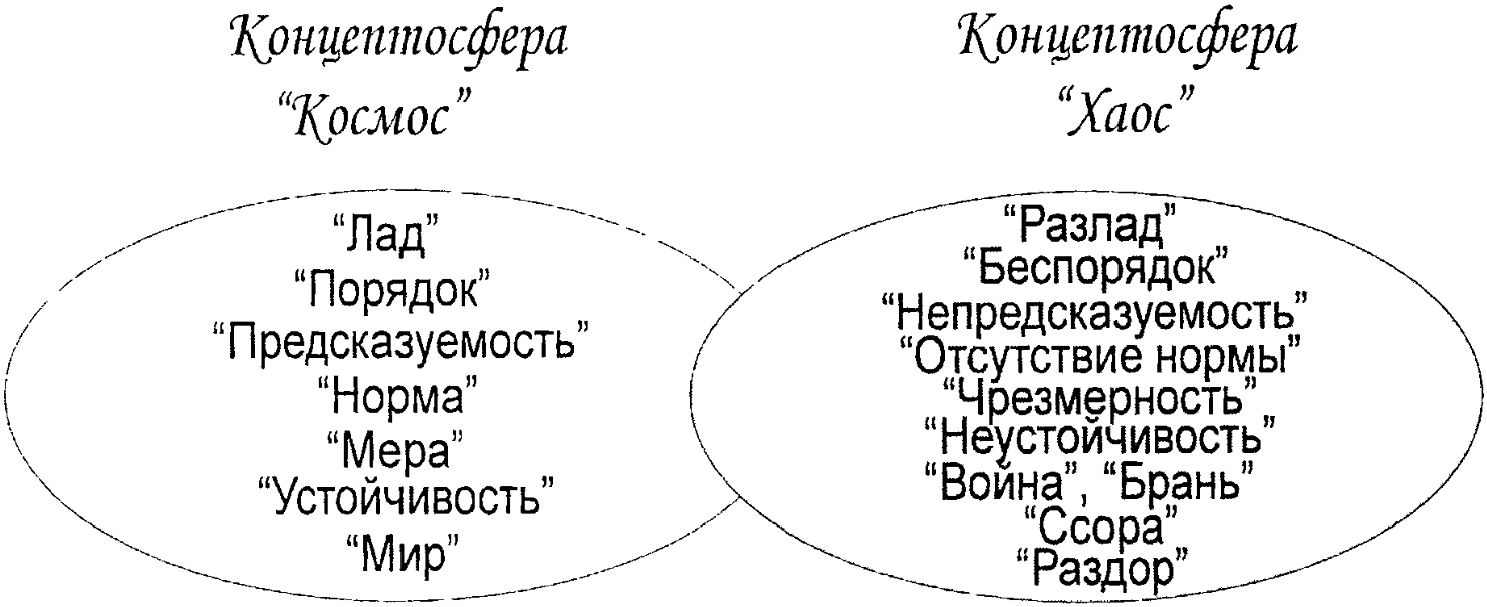

Итак, проведённый анализ позволяет сделать заключение о том, что в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» нашли отражение как русская национальная, так и античная философская картины мира, универсальные концепты которых «Хаос» и «Космос» в произведении становятся текстообразующими. Структурируя копцептосферу романа, они пронизывают каждый пространственный уровень романа (субъективный, домашний, городской, космический), представляя собой две своеобразные семантические системы — систему «Космос» и систему «Хаос». Они же являются своеобразными сквозными концептосферами-антиномиями, пронизывающими копцептосферу романа «Белая гвардия» в целом.

Сквозную копцептосферу «Космос» составляют концепты: «Лад», «Мир», «Предсказуемость», «Норма», «Мера», «Порядок», «Устойчивость».

Сквозную концептосферу «Хаос» составляют концепты: «Разлад», «Война», «Брань», «Раздор», «Ссора», «Непредсказуемость», «Отсутствие нормы», «Чрезмерность», «Беспорядок», «Неустойчивость» (см. схему № 7).

Схема № 7. Сквозные концептосферы романа М.А. Булгакова «Белая гвардия»

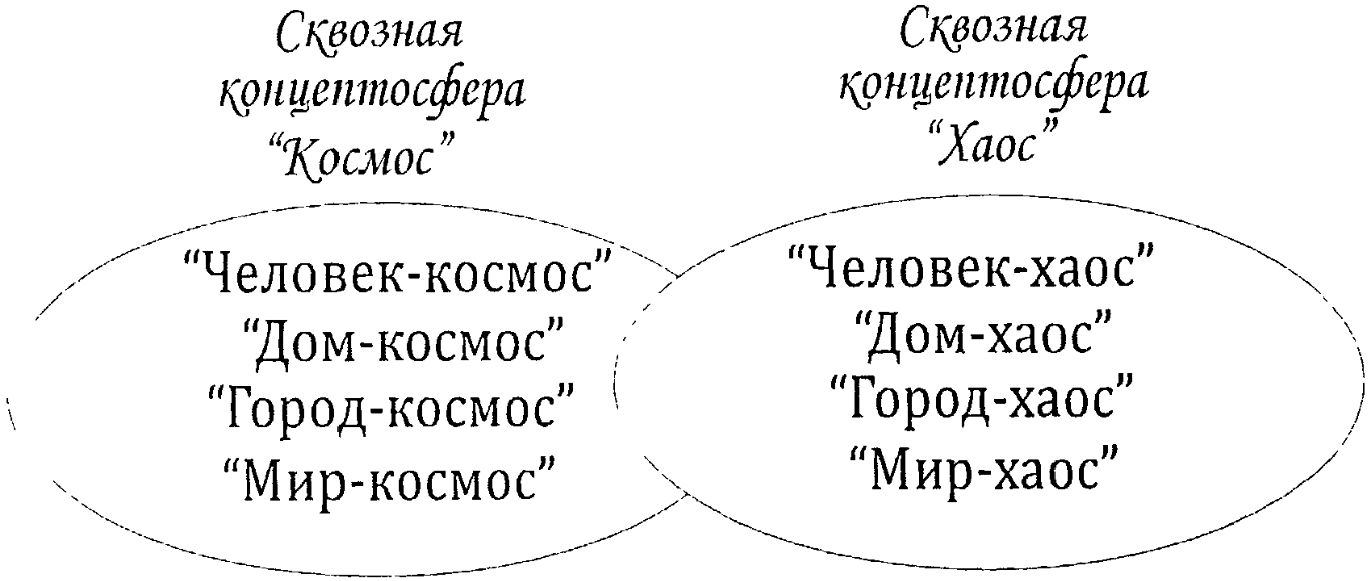

Добавим, что на каждом пространственном уровне в данные сквозные концептосферы будут входить новые компоненты, отражающие всю концептосферу романа и индивидуальную картину мира М.А. Булгакова (см. схему № 8):

Схема № 8

Исследуя далее организацию субъективного пространства в романе, мы обратились к первому глобальному концепту «Человек», который включает три субконцепта «Тело» «Душа», «Сознание» (см. схему № 9):