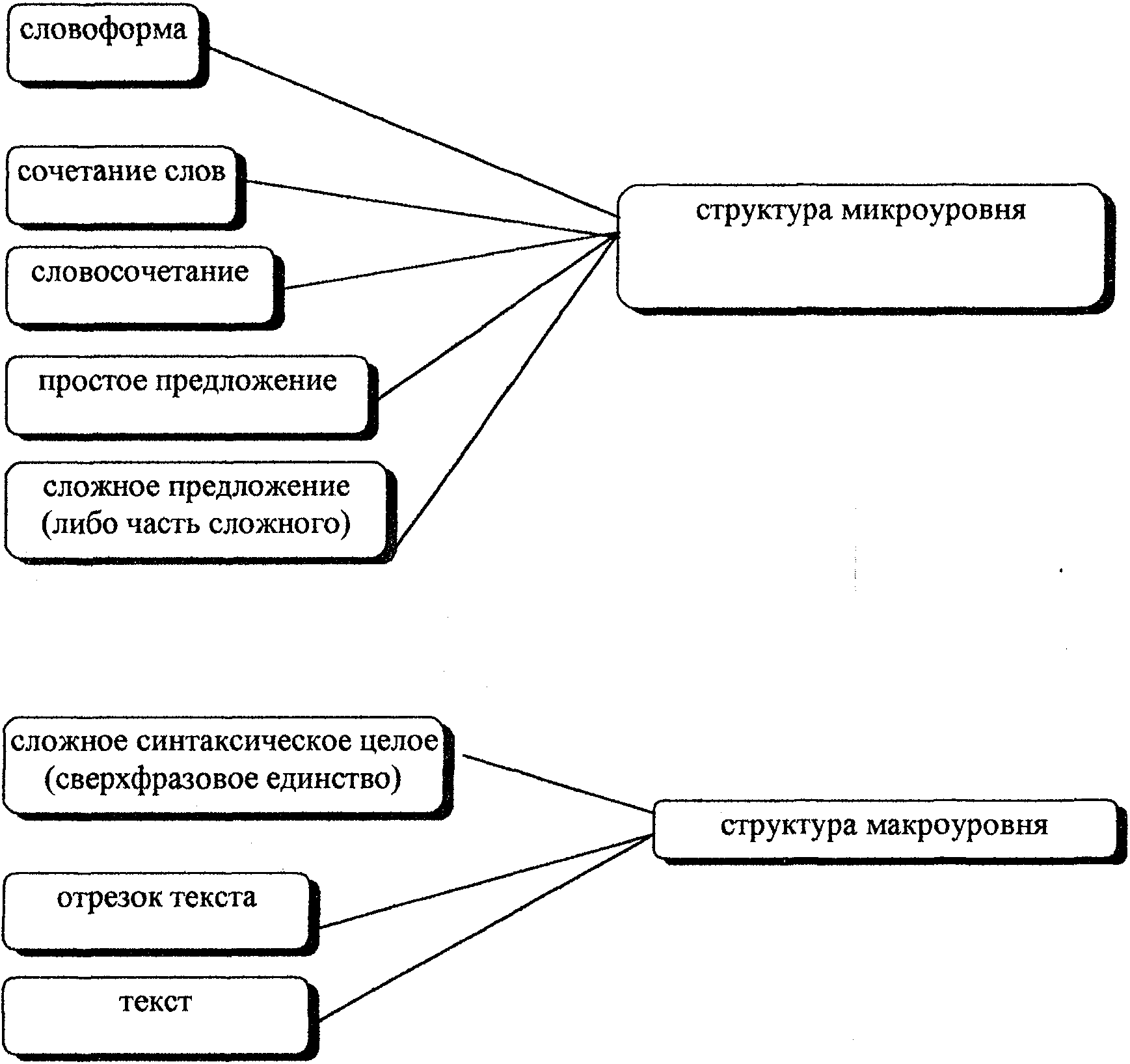

Суммируя уже имеющиеся в науке взгляды на структуру вставных конструкций, можно представить иерархию структуры парантез, учитывая особенности построения высказывания, следующим образом:

В отличие от структуры микроуровня, к которому относятся вставки в форме слова, сочетания слов, словосочетания, простого и сложного предложений, макроуровень включает в себя вставные единицы более высокого порядка. К макроуровню отходят парантетические внесения в форме последовательности двух и более самостоятельных предложений. Подобные структуры В.А. Шаймиев называет вставным синтаксическим целым (ВСЦ), под которым понимается «коммуникативно однородный фрагмент текста, объединяемый в единое целое авторской интенцией, самой необходимостью появления данной конструкции» (Шаймиев 1982, 3). Эти вставки характеризуются наличием содержательного единства, что обуславливает их некоторую изолированность от базового контекста. Как следствие, вставные конструкции макроуровня по своей структуре могут рассматриваться как микротексты в составе базы. В пределах художественного текста они играют роль лирического отступления в рамках единой формально-содержательной системы текста.

Тем не менее нам представляется целесообразным не рассматривать вставки как «инородные тела», действующие в составе базового контекста, т. к. несмотря на их относительную автономность, существуют объективные связи между вставными компонентами и базовым контекстом, которые обуславливают наличие структурно разнотипных вставных конструкций в художественном тексте. Исходя из структуры предложения можно установить два структурных типа вставных единиц в прозаических текстах М. Булгакова:

— вставка безальтернативного типа;

— вставка альтернативного типа.

Вставная конструкция безальтернативного типа — это такой компонент, который представляет собой внутритекстовое фразовое авторское дополнение, которое грамматически с данным Высказыванием не связано, следовательно, не включается в структуру базового предложения. Такая вставка выражает отношение говорящего к какой-либо ситуации или вводит разнообразные уточняющие детали. Парантеза безальтернативного типа отличается высокой степенью изолированности от базового контекста, тем самым полностью исключает возможность «снятия» пунктуационных знаков (скобок, тире). В противном случае данное дополнительное внесение приводит к нарушению стройности структуры включающего контекста. Например:

Сквозь цветные стекла больших окон (фантазия бесследно пропавшей ювелирши) лился необыкновенный, похожий на церковный свет («М. М.», т. 5);

— Был, говорит, сегодня у Ивана Васильевича новый какой-то, пьесу читал, черный такой, как жук (я сразу догадался, что это ты) («Т. р.», т. 4);

В тайнике № 2 — двадцать «катеринок», девять «петров», двадцать пять серебряных ложек, золотые часы с цепью, три портсигара («Дорогому сослуживцу», хоть Василиса и не курил), пятьдесят золотых десяток, солонки, футляр с серебром на шесть персон и серебряное ситечко (большой тайник в дровяном сарае, два шага от двери прямо, шаг влево, шаг от меловой метки на бревне стены. Все в ящиках эйнемовского печенья, в клеенке, просмоленные швы, два аршина глубины) («Б. г.», т. 1).

Вставная конструкция альтернативного типа обнаруживает наличие сугубо грамматических средств связи с базовым контекстом. Она может в виде отдельной словоформы, словосочетания, предложения и без соответствующих знаков препинания функционировать в роли второстепенного или однородного члена предложения. Дополнительными средствами связи альтернативных вставок с базовым контекстом являются линейные несоюзные средства (тип онимические, синонимические, лексико-грамматические группы слов). Со вставкой безальтернативного типа ее сближает интонационная самостоятельность. Например:

Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю второго жильца (фамилия которого утратилась) и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться («М. М.», т. 5);

Голос этот соединился со взглядом прямым, открытым, честным, с легкой улыбкой на губах (отнюдь не заискивающей, а простодушной) («Т. р.», т. 4);

Он щелкнул ключом в столе и отдал мне мою расписку (о том, что я обязуюсь пройти весь двухмесячный курс лечения и что меня могут задержать в лечебнице и т. д., словом, обычного типа) («Морфий», т. 1).

С учетом степени структурно-смысловой самостоятельности в сфере вставных конструкций каждого из указанных типов выделяются следующие разновидности:

Вставка безальтернативного типа, выраженная:

1. — словом:

Немцы уже уходят (шепот.) Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет («Б. г.», т. 1).

2. — сочетанием слов (или идиоматическим выражением):

Иванов выбрал Архангельскую губернию (дело вкуса), а Бомгард, как говорила фельдшерица, сидит на глухом участке вроде моего за три уезда от меня в Горелове («Морфий», т. 1).

3. — словосочетанием:

Наконец, насладившись вдоволь, собственноручно прикрепил к ветке акации медный таз для варенья (бить тревогу) и ушел, оставив на скамейке совершенно неподвижную Василису рядом с хмурой Авдотьей («Самогонное озеро», т. 2).

4. — простым предложением:

И господин де Мольер сказал, что прежде всего он должен поблагодарить её (Анна Австрийская, королева-мать, сидела в зале) и его величества за ту доброту и снисходительность, с которой они прощают явные и непростительные недостатки («Жизнь гос. де М.», т. 4).

5. — сложным предложением:

Но цены в Москве давно уже никого не пугают, и сказочные астрономические цифры миллионов (этого слова уже давно нет в Москве, оно окончательно вытеснено словом «лимон») пропускают за день блестящие, неустанно щелкающие кассы («Торговый ренессанс», т. 2).

Вставные конструкции альтернативного типа, выраженные:

1. — словом:

Один раз она сделала попытку (нелепую) подменить пятипроцентный [раствор. — И.С.] двухпроцентным («Морфий», т. 1).

2. — сочетанием слов:

А рассвет четырнадцатого декабря восемнадцатого года под оконцем застал Козыря полковником петлюровской армии, и никто в мире (и менее всего сам Козырь) не мог бы сказать, как это случилось («Б. г.», т. 1).

3. — словосочетанием:

Тут-то тебе грыжу и привезут, — бухнул суровый голос в мозгу, — потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор («Записки юн. вр.», т. 1).

4. — простым предложением:

Я решил это сразу, как только она явилась в Подотдел и заявила, что она ученица самого Н. (её немедленно назначили заведующей Изо) («Т. р.», т. 4).

5. — сложным предложением:

Когда этот этюд закончился (а поводом к нему, как я понял, служило то, что Патрикеев в этой картине считал деньги), начался другой этюд (там же).

Вставные конструкции макроуровня чаще всего относятся к безальтернативному типу, представляя собой отдельную микротему в составе базового контекста. Однако есть редкие случаи вставных альтернативных ССЦ. Например:

Что было с Немировичем, когда он прочитал! [пьесу. — И.С.] Как видите, это не 161-я инсценировка и вообще не инсценировка, а совсем другое. (Всего, конечно, не упишешь в письме, но, например, Ноздрев всюду появляется в сопровождении Мижуева, который ходит за ним как тень. Текст сплошь и рядом передан в другие уста, совсем не в те, что в поэме, и так далее.) (Письма, т. 5).

Отрезок текста и текст:

Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету:

«Беспартийная демократическая газета.

Выходит ежедневно.

13 декабря 1918 года.

Вопросы внешней торговли, и, в частности, торговли с Германией, заставляют нас...»

— Позвольте, а где же?.. Руки зябнут.

«По сообщению нашего корреспондента, в Одессе ведутся переговоры о высадке двух дивизий черных колониальных войск. Консул Энно не допускает мысли, чтобы Петлюра...»

— Ах, сукин сын, мальчишка!

«Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на Посту-Волынском, сообщили о все растущим разложении в рядах банд Петлюры. Третьего дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Болботун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и четырьмя орудиями. Болботун склоняется к гетманской ориентации.

Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах» («Б. г.», т. 1).

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |