Высокий уровень развития современной лингвистической науки определяет возрастающий интерес ученых к вопросам синтаксиса текста как аспекта в исследовании языка художественных произведений вообще и индивидуального стиля писателя в частности. В связи с этим возникает необходимость изучения конкретных синтаксических конструкций, которые участвуют в создании связного текста.

Так изучение семантики и структуры различных типов вставных конструкций создает предпосылки для перехода к новому этапу в данном направлении лингвистических исследований, а именно, к изучению парантез на текстовом уровне. Вопросы исследования структуры вставок, средств связи с базовым контекстом, проблема модальности ставятся широко и все более проблемно в ракурсе соотношения языка с мышлением и объективной действительностью. Особое значение приобретает анализ роли говорящего (автора) в акте коммуникации, исследование экспрессивной наполненности и прагматической направленности высказываний, функционирование вставок в художественном тексте. В этой связи многоаспектное и разностороннее исследование вставных конструкций как стилистического явления и синтаксического средства, всегда объективно связанных с личной творческой манерой писателя, представляет особый интерес, поэтому в центре данного диссертационного исследования находится анализ вставных конструкций разной структуры в стилистико-синтаксической системе художественных текстов М.А. Булгакова.

В данной работе предпринята попытка проанализировать языковой стиль и синтаксис прозы М. Булгакова как раннего, так и позднего творчества писателя. Нас интересует, главным образом, определение индивидуальной манеры письма на уровне синтаксиса текста. В частности, детальному анализу подверглись вставные конструкции в простом и сложном предложении, СФЕ и целом тексте, которые являются оригинальной стилистической находкой писателя.

Известно, что каждый крупный писатель вносит новое в развитие языка художественной литературы, находит в языке средства, которые помогают ему необычно, по-своему донести до читателя мысли и идеи, вырабатывает свое «творческое лицо» в отношении не только содержания, но и формы. Чем крупнее писатель, тем больше в его языке индивидуального, тем более оригинален и неповторим его стиль.

На наш взгляд, стиль — это особое, индивидуально осмысленное строение фразы, которое познается на уровне текста. Художественный стиль многогранен, полифункционален и неоднороден. Говоря о художественном стиле нельзя не учитывать тот факт, что данное языковое явление представляет собой возможное смешение и скрещивание устных и письменных типов речи, различные формы их соотношения.

Опираясь на выдвинутую В.И. Шаховским идею полярной структуры художественного стиля, можно сопоставить стили по их функциям или по их ведущим стилевым чертам, то выходит, что художественный стиль является тем центром, в котором пересекаются почти все функции языка: предписания, убеждения, доказательства, сообщения. В художественном стиле одни функции преобладают и организуют ядро конкретного речевого произведения, другие отходят на второй план, составляя периферию.

Если же стили сопоставить по параметру «стилевые черты» — образность, выразительность, логичность, эмоциональность и т. д., то образность в качестве ведущей черты присуща художественному и разговорному стилям, а в качестве факультативной — научному и публицистическому; выразительность наряду с образностью в качестве обязательной черты присуща и деловому стилю (Шаховский 1994, 80—87).

Сопоставление функций, стилевых черт, стилистических средств и приемов различных функциональных стилей позволяет допустить, что их система образует функционально-стилистическое поле. В центре этой полевой структуры находится художественный стиль, который включает в себя в качестве ядерных не только свои собственные стилевые черты, но и некоторые черты пересекающихся с ним других стилей. Пересекаются все стили и по факультативным стилевым чертам, формируя периферию функционально-стилистического поля языка разной степени глубины. Художественный стиль имеет при этом наибольшее число пересекающихся в нем остальных стилей, поэтому и говорят, что он «включает в себя все другие стили... в своеобразных комбинациях и функционально-преобразованном виде» (Виноградов 1959, 58). Ведущие признаки других стилей подвергаются в нем существенной трансформации, стилизуясь под установленные нормы художественной литературы. Именно этот факт рождает у художественного стиля бесконечные возможности выражения мнений и эмоций и делает его эмотивно и экспрессивно выделенным.

Важной особенностью художественного стиля является то, что он сугубо индивидуален. Индивидуальный стиль понимается нами как присущая отдельному автору оригинальная система стилеобразующих средств, способов и приемов, при помощи которых он добивается выполнения коммуникативной и прагматической задач. Применительно к понятию «индивидуальный стиль» возможно следующее допущение — число индивидуальных стилей бесконечно.

Становление вставок восходит к XVIII веку. В этот период вставные конструкции служат передаче информации, необходимой для адекватного понимания текста. В первом случае вставки выполняют функции пояснения, уточнения, разъяснения, ссылки на источник информации, во втором — передачи дополнительных сведений, попутных замечаний оценочного и эмоционального характера, авторского комментария при прямой речи.

На ранних этапах развития науки о языке вопрос о вставных конструкциях не выделялся. Отдельные указания по этому поводу находим лишь в связи с изложением правил о пользовании «вместительным» знаком, т. е. скобками (В. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, А. Барсов, М. Меморский и др.).

В трудах лингвистов XIX века (Н. Греч, А.Х. Востоков, И. Давыдов и др.) вставные конструкции не выделяются из категории вводных и рассматриваются некоторыми учеными как факты «вносной» речи (Л. Поливанов, А. Дмитриевский). В учебных пособиях и диссертациях, разработанных в начале века, в решении вопроса о вставных конструкциях нет единства. Большинство исследователей объединяют вводные и вставочные конструкции в одну общую грамматическую категорию на основании прочно укоренившегося представления об абсолютной смысловой и грамматической изолированности вводных, а следовательно, и вставных конструкций от базового контекста. Некоторые лингвисты сближают вводные и вставные единицы в функциональном отношении, утверждая, что как те, так и другие одинаково используются в составе базового предложения для придания модального оттенка отдельному члену предложения или всему предложению в целом (В.В. Виноградов, Л.Г. Хатиашвили и др.).

История разработки вопроса о синтаксической сущности и грамматическом статусе вставных конструкций в составе базового высказывания свидетельствует о том, что в его изучении существуют разные подходы не только к выявлению структурно-семантической специфики данных единиц, условий их функционирования в тексте, но и к определению их статуса и места в синтаксической системе русского языка.

В 50—60 гг. вставные конструкции были определены как самостоятельная синтаксическая категория осложнения предложения элементами, грамматически с ним не связанными, которые вызывают нарушения синтаксической целостности предложения, характеризуются интонационной изолированностью, что на письме отражается в выделении конструкций скобками или тире (В.П. Малащенко, А.Ф. Прияткина, Г.Н. Акимова).

Вставные конструкции сравнительно недавно стали выделяться из состава вводных (см. И.И. Щеболева, А.И. Аникин). Это обстоятельство нашло отражение в раздельном описании вставных и вводных единиц в «Грамматике русского языка» (1960) и в некоторых учебниках современного русского языка для вузов (см., напр., «Современный русский литературный язык» под ред. П.А. Леканта, 1996). Однако границы вставочности до сих пор окончательно не определены, поэтому возникает некоторая несогласованность в плане выявления этих границ.

Разные подходы исследователей синтаксиса к оценке вставок зависят в основном от того, какие корни смысловых взаимозависимостей они распознают в проблеме вводности и вставочности. Проф. А.Н. Гвоздев выделяет только вставные предложения (вставные слова и сочетания слов он рассматривает как присоединительные элементы с вводной интонацией, добавляемые «в качестве попутных, второстепенных пояснений») (Гвоздев 1958, 168). В работах Е.П. Седун в общей категории вводных предложений выделяются модально-вводные и пояснительно-вводные предложения. А.Г. Руднев, не выделяя вставных конструкций из вводных, последние делит на две группы: вводный член предложения и вводное придаточное предложение. М.В. Ляпон различает вводные слова (словосочетания, предложения) и вставные конструкции (слова и словосочетания) как синтаксически разные единицы плана реализации, но пишет: «Для выделения вводных единиц на письме используются запятые, тире и скобки» (о вводных словах). И далее: «Для выделения вставных конструкций на письме используются запятые, тире и скобки» (Ляпон 1986, 53). Не отграничивают вставные единицы от вводных и авторы «Справочных материалов по русскому языку» для школьников (1988).

Выделение вставных слов, словосочетаний в самостоятельную группу обособленно вносимых в предложение единиц, сопоставление их с вводными словами и другие толкования значений и функций значительно усложнили их семантическую характеристику. По этой причине многие исследователи этой проблемы остановились на формально-пунктуационном варианте выделения вставных конструкций в языке, отделяя их от вводных слов и словосочетаний (см., напр., мнение авторов «Современного русского языка» В.В. Бабайцевой и Л.Ю. Максимова, согласно которому «строгой границы между вводными и вставными конструкциями нет») (Бабайцева 1979, 185).

Но уже в настоящее время факт разграничения вставных единиц и вводных очевиден. На наш взгляд, с формально-грамматической точки зрения в разряд вставных конструкций входят все синтаксические единицы независимо от структуры и средств связи с базовым контекстом, имеющие смысловую, интонационную и пунктуационную автономность.

Так, В.П. Малащенко, выделяя высказывания во вставными конструкциями как особый тип осложненных предложений, подчеркивает, что такие конструкции, во-первых, «включаются в предложение в качестве элементов, несущих добавочную информацию пояснительного характера»; во-вторых, в отличие от вводных компонентов, «служащих в основном для субъективной оценки высказывания», «тесно связаны с содержанием высказывания в целом или отдельных его частей» (т. е. выполняют функцию дополнительного диктума. — И.С.) и «располагаются только в середине и конце высказывания»; в-третьих, «не являются строевыми элементами поясняемого предложения», что «подчеркивается, с помощью особой интонации включения... способствующей восприятию этих единиц как попутных, но необходимых добавлений или разъяснений» (Малащенко 1996, 367—369).

В позиционном плане по отношению к включающему базовому контексту вставные конструкции отличаются двуплановостью. Положение их в предложении строго фиксировано; часто они встречаются в интерпозиции, т. е. относятся к предшествующей части предложения:

Первую же из своих проповедей (правда, не над покойником) Босюе сказал именно в салоне Рамбуйе, будучи шестнадцатилетним мальчишкой («Жизнь гос. де М.», т. 4);

Реже они занимают постпозицию; в таком положении они относятся к предложению в целом:

Тут уж не осталось ни одного человека, который не изругал бы пьесу Мольера (не при короле, конечно) (там же).

В тексте позиция вставок также фиксирована. Зачастую в качестве парантез оформляются предложения в диалогическом единстве. В диалоге, как и в предложении, они занимают интер- и постпозицию:

— Уезжайте в отпуск. Морфием не лечатся. (Потом подумала и добавила). — Я простить себе не могу, что приготовила вам тогда вторую склянку («Морфий», т. 1);

— Что случилось? (Слышно было, как тело Аксиньи прилипло к двери.) («Записки юн. вр.», т. 1).

Парантетические внесения, представляющие собой микроотступления, тоже занимают в тексте интер- и постпозицию по отношению к базовому контексту. Границы этого внесения определяются по тому семантическому блоку, к которому относится базовый контекст со вставкой с той разницей, что эти вкрапления более объемны, а их декодирование рассчитано на далекую перспективу или ретроспективу.

Вставные конструкции обладают особой интонацией. Это связано с тем, что они разрывают логико-грамматические отношения базового контекста и, как правило, произносятся более низким и ровным тоном, менее интенсивно, с большими паузами, более изолированно (как в мелодическом, так и в динамическом и темпоральном аспектах) (Златопольский 1980, 59). Такая интонация выделяет вставные компоненты, одновременно смыкая их с компонентами базового контекста. Логическое ударение и мелодика, доминанты интонации, способствуют определению существующих отношений между частями базового контекста, включающего вставную конструкцию на основе синтаксической связи, и свидетельствуют о наличии интонации сочинения, подчинения или присоединения.

В составе базового контекста, включающего объемную вставную конструкцию, интонационное выделение может быть обозначено «контекстуальным развитием смысла повествования» (Немец 1989, 32). Объемную парантезу, которая представляет собой микроотступление и состоит из нескольких абзацев, интонационно можно выделить только в самом ее начале. Темп речи несколько замедляется, тон понижается. Однако в составе самой парантезы наблюдается органичная мелодика взаимодействия различных тонов и ритмов произношения. Интонация несет в себе не только логическую смысловую информацию, но и эмоциональное содержание. Парантеза в составе базового контекста посредством одной лишь мелодики способна выражать различные эмоциональные оттенки.

Восходяще-нисходящая мелодика передает досаду, недовольство:

Я не И. Эренбург и не театральный мудрый критик, но судите сами в общипанном, ободранном, сквозняковом театре вместо сцены дыра (занавеса, конечно, нету и следа) («Столица в блок.», т. 2).

Нисходящая мелодика передает иронию:

Ночью черной и угольной, в холоде (отопление тоже сломалось) я заснул на дырявом диване и увидал во сне Ленина («Воспоминания», т. 2).

Восходящая мелодика передает возмущение, раздражительность:

Представители старой церкви открыли богословские курсы; кадрами слушателей явились эти самые старушки (ведь это же нужно додуматься!) («Киев-город», т. 2).

Определяя общую семантико-синтаксическую характеристику вставных единиц языка многие лингвисты не могут не признать того факта, что вставные конструкции — это синтаксические конструкции, характеризующиеся специфической интонацией включения (при которой не нарушается интонационная целостность основного предложения) и выражающие дополнительные замечания, пояснения, уточнения и поправки, касающиеся содержания основного предложения.

Впервые такой взгляд на сущность вставочности выразила в своих работах И.И. Щеболева. Она предпринимает попытку системного анализа вставок с целью описать их специфику, определить характер смысловых и грамматических связей с тем предложением, в состав которого они входят, выявить синтаксические взаимоотношения вставных конструкций с основным предложением и синтаксическое строение этих конструкций.

Позднее А.И. Аникин дополняет и уточняет круг сведений о специфике и функциях вставок, делая акцент на четком разграничении вводных и вставных элементов языка. Автор вступает в полемику с учеными, которые утверждают, что вставные компоненты содержат только добавочные, маловажные сведения, которые не предполагались к сообщению и пришли на память автору уже в момент речи. «Вставные конструкции могут сообщать важные сведения, связанные с содержанием основного предложения или одного из его членов; могут выражать различные пояснения к основному предложению, замечания, оценки, эмоции, вызванные сообщаемыми фактами. Они являются, таким образом, и одним из стилистических средств усиления экспрессивности предложений, особенно в устной речи или при художественном чтении текста, когда слово выступает в единстве с интонацией, с экспрессией звучания» (Аникин 1955, 8).

Явление вставочности выходит далеко за пределы синтаксиса художественной речи и осознается как факт мыслительного процесса. Г.Г. Инфантова доказывает, что вставные конструкции получили свое развитие на основе разговорной речи, где они служат средством выражения добавочных мыслей говорящего. Появление вставок вызвано отражением в речи сознания, которое «по своему существу не может быть одноплановым» (Инфантова 1985, 216). Эти конструкции в неподготовленной речи оказываются тесно связанными с высказыванием, в которое они включены.

Вставкам в спонтанной речи свойственна четкая организация, при которой сохраняется структурная схема высказывания после ее включения. Вставка может четко отграничиваться от прерываемого ею высказывания и в плане содержания, и в плане выражения, но для разговорной речи типичны случаи, когда вставная единица и по смыслу, и формально оказывается тесно связанной с включающей структурой, чему способствуют союзы, местоположение в структуре высказывания, интонация.

Это явление связано с тенденцией к более резкому интонированию текста и характерно прежде всего для научных и официально-деловых текстов, где вставки используются для всевозможных сносок и ссылок, перевода того или иного термина с одного языка на другой, указания на авторство и для целого ряда других случаев. Основная цель научной речи — довести до сведения адресата определенную информацию, поэтому вставные конструкции в научной речи содержат сообщения, выражаясь в форме повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Например:

Перед грозой напряженность атмосферного электричества изменяется в тысячи раз и может даже принимать обратные значения (земля заряжается положительно, а атмосфера отрицательно); Факты объявляют исключительными (ср. ходовое изречение «Нет правил без исключения»), а приобретая статус исключения, факт теряет способность свидетельствовать о «высшей правде».

Под влиянием научного и делового стилей вставные конструкции получили также широкое распространение в публицистике, выполняя в основном пояснительно-уточняющую, комментирующую функцию (они могут быть эквивалентами употребленных в синтаксическом построении слов, комментариями к именам собственным, обращениями к читателю или слушателю, риторическими вопросами, авторскими ремарками, могут указывать на место и время действия, детализировать соответствующую обстановку, использоваться как средство раскрытия невысказанных мыслей, мотивировки действия и поступков и др.).

Если вы попадете в эту маленькую страну, окруженную горами, то поверите в сказание — такого количества деревьев (в том числе и оливковых) вряд ли можно найти еще где-нибудь («Собеседник». — 1998. — № 21);

Множество ресторанчиков, открытых по всему побережью, предлагают на выбор только что пойманных зубаток (эта рыба водится только в очень чистой воде), крабов, осьминогов, кальмаров, креветок... (там же);

Скадарское озеро (или Шкодер) — одно из самых огромных в мире (там же).

Характерные прежде всего для устной речи, вставки оказываются одним из важных средств ее художественного воссоздания таким образом, что возникает две плоскости (или яруса) расположения логических пластов повествования. Если вставки в устной речи трактуются как отражение неодноплановости высказывания, то применительно к современным художественным текстам они объясняются как выражение потребности в передаче большей информации. Кв. Кожевникова пишет: «Пространные парантетические вставки, заставляющие удерживать в памяти две или больше линий мысли, способны вызвать впечатление внутренней напряженности» (Кожевникова 1976, 85). Это приводит к значительному усложнению композиционного строя художественного текста, но в то же время открывает колоссальные возможности для внедрения максимума информации в один смысловой блок.

Сущность вставочности заключается в том, что добавочные элементы высказывания возникают в сознании не сразу, а попутно, либо в середине, либо в конце высказывания, комментируя и дополняя основную мысль. Вставные конструкции объединяются единством функционального употребления в речи; с их помощью передается мысль, которая возникает как бы в процессе раздумья. Они могут сообщать важные сведения, различные пояснения, замечания, оценки, уточнения, касаясь фактов, имеющих место в базовом контексте.

В связи с этим мы принимаем взгляд на природу вставочности, предложенный В.А. Шаймиевым. Лингвистическая сущность вставочности «есть отражение и материализация в языковых формах особого, не линейного, а ярусного расположения логем в ходе мыслительного процесса» (Шаймиев 1981, 82).

Мнение о том, что вставки содержат только добавочные сведения, которые пришли на память непроизвольно, на наш взгляд, справедливо по отношению к вставным единицам в разговорной неподготовленной речи. В художественном произведении спонтанность исключена в силу того, что язык художественного произведения тщательно обрабатывается писателем. Каждая единица, включенная в текст, осмысливается, проверяется, подвергается многочисленным правкам и изменениям. Поэтому все, что содержится во вставках «продумано автором, включено сознательно и служит его цели — как можно полнее, точнее выразить весь круг мыслей, эмоций, найдя для этого наиболее верную, наиболее приемлемую художественно-языковую форму» (Аникин 1967, 8).

Нет единого мнения и в характеристике вставных конструкций с точки зрения их модальной роли в предложении. Например, одни считают, что вставные конструкции не выражают модальных отношений в предложении, вставками в которых они являются (Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова); другие предполагают возможность такой модальности не только внутри вставной конструкции, но и во всем предложении (А.Б. Шапиро, М.В. Ляпон); третьи утверждают, что вставные конструкции не исключают наличия модальных отношений в предложении в целом и с отдельными его членами (Н.С. Валгина и др.); четвертые эту проблему вообще не освещают с позиций сопоставления или сравнения вводных элементов и вставных конструкций, ограничиваясь ссылками только на вводные слова, словосочетания, предложения и др. (Г.Ф. Воробьева, М.С. Панюшева).

Наконец, целый ряд авторов, не обосабливая в самостоятельную группу единиц вставные конструкции, рассматривают их как разновидность вводных слов, словосочетаний и предложений (Л.А. Чешко, В.Ф. Греков). В то же время вставные компоненты представлены у них как «распространенные вводные предложения», которые «выделяются скобками или тире» (С.И. Давыдов, Н.Д. Клюканова), или как «выражающие дополнительные замечания или пояснения», выделяемые скобками или, реже, тире (С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков). Но в таком случае вопрос о модальности вставок автоматически у этих авторов снимается.

Однако вопрос о вставных конструкциях с точки зрения их модальной функции весьма проблематичен, т. к. в современной лингвистической науке существует множество трактовок модальности. Мы принимает традиционный взгляд на сущность этой лингвистической категории. Модальность — это прежде всего основное средство реализации предикативности, содержащее в своей семантике коммуникативную установку сообщения. Модальность составляют формальные единицы грамматического выражения различных аспектов отношений семантики речи к реальной действительности. Объективная модальность в предложении предопределяется отражением в сознании говорящего объективной реальности. Функция модальности — это способность выразить образ мысли, отношение носителя языка к отражаемой действительности.

При определении объема и характера модальных значений необходимо, на наш взгляд, исходить из функционально-семантического представления о модальности как грамматической категории, в основе которой лежит категория оценки. Субъектом модальной оценки является говорящий, объектом — различные аспекты отношения содержания высказывания к действительности, средством оценки — языковые единицы, принадлежащие различным уровням языка: морфологическому, синтаксическому, лексическому, просодическому, а также комбинации этих средств. Таким образом, основу данной категории составляет субъективная оценка говорящим отношений реальной действительности, объективированная формами языка.

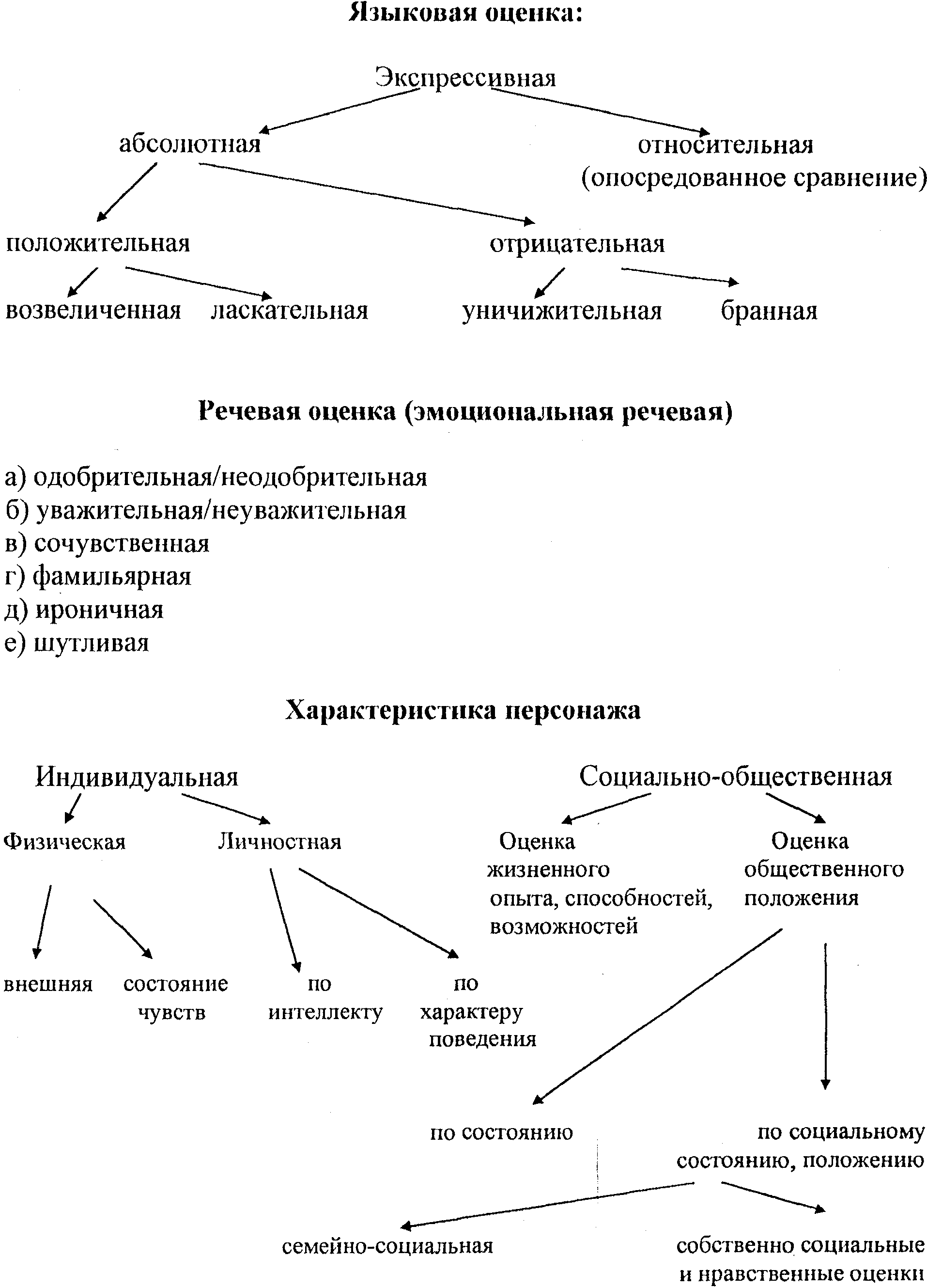

Субъективная оценка в художественном тексте тесно связана с категорией экспрессивности и находит отражение, главным образом, в плане выражения авторской оценки и характеристики персонажа или объекта действительности (схематично структура оценки в художественном тексте отражена на рис. 1).

В плане рассмотрения модального значения вставных конструкций допускаем, что модальное значение вставки предполагает двоякий аспект. С одной стороны, вставка сама по себе непосредственно является носителем модального значения (внутренняя модальность). С другой — вставка в совокупности с базовым контекстом имеет модальное значение (внешняя модальность). Пример внутренней модальности:

В Харькове видел Оленьку (очень мила, принесла мне папирос), Федю, Комиссарова и Лесли (Письма, т. 5).

Я представляю собой сложную (я так полагаю) машину, продукция которой в СССР не нужна (там же).

Внешняя модальность:

Имеются в Москве две теории. По первой (у нее многочисленные сторонники) я нахожусь под непрерывным и внимательнейшим наблюдением, при коем учитывается всякая моя строчка, мысль, фраза, шаг (там же).

Если хоть немного интересует, выслушай следующее, и, если можно, со вниманием (хотя мой навык и чутье, кажется, подсказывают мне после внимательнейшего чтения твоих писем, что и интерес и внимание есть)... (там же).

Рис. 1. Оценка и ее характер

Важно, однако, заметить, что вставные конструкции с модальным значением в художественном тексте являются проводниками текстовой модальности, то есть в какой-то мере выполняют текстообразующую функцию. Вставки способствуют раскрытию сущности какого-либо явления или события, давая тем самым объяснительно-пояснительную характеристику и выражая субъективно-оценочное отношение к предмету действительности.

В связи с этим вполне оправдано рассмотрение модальности вставных конструкций на уровне текста. Текст представляет собой отображение в языке кусочка действительности. Вторгаясь в сознание воспринимающего, текст может изменить модель мира, следовательно, через текст происходит познание бытия. Исходя из этого актуализируется роль категории модальности, «в основе которой лежат универсальные категории логики, организующие рациональное сознание» (Тураева 1994, 106). На них наслаиваются оценочные и эмоционально-экспрессивные оттенки смысла. Одна из важнейших оценок, входящих в структуру категорий модальности, есть оценка истинности/ложности.

Особо сложная характеристика свойственна художественным текстам. Это объясняется, с одной стороны, взаимодействием авторской речи и речи персонажей, и с другой — тем фактом, что при создании воображаемого мира писатель не может быть безразличным к нему. Здесь все формы отражения действительности проходят через фильтр авторского замысла, и автор всегда прямо или косвенно выражает свое отношение к изображаемому. Но он не просто высказывает его, а сознательно выбирает средства воздействия на читателя. Осуществляя этот сознательный выбор средств художественного воздействия на читателя, автор не всегда ограничен в этом выборе, поскольку непременно должен учитывать тот факт, что читатель постоянно сравнивает действительное и воображаемое, дает оценку воображаемому, исходя из привычных для него самого критериев. Таким образом, если автор стремится достичь максимального прагматического воздействия на читателя, он вынужден учитывать данные факторы, поскольку они в значительной мере определяют характер возможной интерпретации воспринимаемого.

Вставные конструкции с модальным значением определяют способ отнесения говорящим сообщаемого к действительности (реальный или ирреальный) сквозь призму своего психического состояния. «В модальном потенциале этих единиц заложена способность оформлять динамику поиска нового знания, взаимодействия между вероятным и достоверным, между реальностью и гипотезой. По-видимому, этим объясняется текстообразующая активность единиц этой группы, их способности в мотивации внутритекстовых отношений» (Ляпон 1986, 123).

Помимо проблемы модальности, солидных дополнений требует и характеристика парантетических внесений в плане функционирования в художественном тексте.

Существовавшее до недавнего времени утверждение, что вставные конструкции выражают только дополнительные замечания, пояснения, уточнения и поправки, касающиеся содержания основного предложения, тем не менее не учитывает функционально-стилистического аспекта данного языкового явления. Применительно к научному, газетно-публицистическому, официально-деловому стилям речи оно, безусловно, правильно. Иначе обстоит дело с художественным стилем. Функции, выполняемые вставными конструкциями, определяются стилем прозы. В научном стиле вставка выполняет функцию разъяснения, пояснения, ссылки на источник информации. В газетно-публицистическом — уточнения, передачи дополнительных сведений, комментария. Для официально-делового характерна функция уточнения, дополнения, отсылки.

В художественном стиле вставка полифункциональна. Функциональное использование вставных конструкций в художественной прозе отличается от их употребления в публицистике или в другом функциональном стиле речи. Для художественного стиля характерна реализация всех вышеперечисленных функций, но кроме этого вставка выполняет функцию авторского комментирования при прямой речи, а также передает избыточную информацию. Выполнение же вставкой функций пояснения, дополнения сопровождается наличием оценки, эмоций.

В художественном стиле вставные конструкции выступают не только в роли добавочных замечаний, не предполагавшихся к сообщению, а, скорей, наоборот. Вставка в художественном тексте призвана следовать авторскому замыслу, следовательно, становится явлением запланированным, а не случайным, ее употребление обусловлено коммуникативными и прагматическими задачами художественного произведения. Однако нас интересует функционирование вставных единиц в текстах конкретного писателя. Этот интерес объясняется тем, что вставки являются универсальным синтаксическим средством для внесения новой информации, но цели и способы их употребления у разных авторов разные и, как показывает анализ, совпадают лишь частично.

Первые попытки систематизировать функции вставок на основе произведений конкретного писателя находим у А.И. Аникина. Этот исследователь показал что в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого вставные конструкции по соотношению с базовым предложением выполняют в основном следующие функции: а) функцию дополнительного сообщения (или дополнительно-коммуникативную функцию); б) стилистические функции; в) лексические; г) синтаксические; д) модально-оценочные; е) служебные (Аникин 1955, 16).

И.И. Щеболева, не останавливаясь на произведениях конкретного писателя, анализирует факты использования вставных единиц различными писателями и выделяет лишь семантические функции, подразделяя их на разряды и группы в зависимости от значения и употребления их в составе базового предложения.

Некоторое время вопрос о функциях вставных компонентов не ставился, и только в современной лингвистике (90-ые гг.) появились исследования функций вставок, но уже с точки зрения экспрессивной заданности (Г.Н. Акимова, Ю.Н. Иванова). С.В. Вяткина предпринимает попытку выявить функции вставных конструкций в ходе их исторического развития. Объектом анализа послужили материалы публицистической и художественной прозы XVIII в.

В свое время А.И. Аникин впервые дал заявку на рассмотрение вставных конструкций с точки зрения экспрессивности (см. выше). Эта идея после долгого забвения получила широкое распространение в работах Г.Н. Акимовой, Ю.Н. Ивановой и др. Это сравнительно новое направление в изучении парантез тем не менее ограничивается анализом сложного предложения со вставкой без выхода на текст.

Вставные конструкции в прозе М. Булгакова являются мощным экспрессивным средством создания образа, обрисовки события, композиционного построения. Парантеза входит в ряд конструкций, которые квалифицируются как экспрессивные. Обычно в этот ряд относят такие явления, как парцелляция, сегментация, лексический повтор с синтаксическим распространением, вопросно-ответные конструкции в монологической речи, цепочки номинативных предложений, особые случаи словорасположения и некоторые другие. Отсюда вытекает и другая особенность экспрессивных построений: большинство из них выходит за рамки предложения в его традиционном понимании и фактически осознается на уровне текста. В.Н. Телия усматривает в экспрессивности «тот способ, каким в языковое выражение вводится информация об эмоциональном и выразительном отношении говорящего к изображаемому и выделяет данное выражение из нейтрального речевого фонда» (Телия 1991, 53).

Так, Т.Г. Хазагеров, Л.С. Ширина выделяют три базовых категории экспрессивной стилистики:

— изобразительность, т. е. предельная краткость речи;

— выразительность (средствами усиления выразительности являются экспрессивная лексика, эмоционально окрашенная лексика, интенсификаторы);

— тип текста, определяющийся «соотношением абстрактно-логических, наглядно-образных и эмоционально-оценочных компонентов мысли, их статическим или динамическим характером в потоке сознания» (Хазагеров, Ширина 1995, 3).

Сущность проявления экспрессии состоит в том, что конструкция становится нарочито подчеркнутым синтаксическим элементом художественной речи, специальным приемом, который имеет целью не столько «разукрасить» речь, сколько воздействовать на читателя.

Нас интересует трактовка экспрессивности именно как прагматического средства на синтаксическом уровне (на уровне текста). Это связано с тем, что, во-первых, синтаксис есть взаимодействие семантики и прагматики; во-вторых, именно здесь мы имеем реализацию тех или иных экспрессивно-стилистических значений.

На наш взгляд, экспрессивность нужно рассматривать на уровне текста, так как текст несет в себе указание на эмоциональное состояние говорящего (пишущего) и тем самым содержит стремление воздействовать на ту или иную интеллектуальную или эмоциональную сторону психики слушающего (читающего).

Мы рассматриваем экспрессивность в двух аспектах — стилистическом и прагматическом. Стилистическое значение есть стратегия говорящего, его отношение к языковым средствам, заключающееся в том или ином выборе лексических и синтаксических средств для более оптимального воздействия на адресата. Прагматическое же значение — это позиция адресата; передавая ту или иную объективную информацию, коммуникативные средства воздействуют на эмоции, а через них и на мысли слушающего. Отсюда ясно, что стилистические и прагматические значения тесно связаны между собой, поскольку отправитель речи выбирает языковые средства для того, чтобы наиболее эффективно воздействовать на адресата.

Речевое воздействие в понимании Т.В. Булыгиной это «...то воздействие, которое данное высказывание оказывает на адресата, при этом имеется в виду не сам факт понимания адресатом смысла высказывания, а те изменения в состоянии или поведении адресата, которые являются результатом этого понимания» (Булыгина 1997, 247).

С этим определением нельзя не согласиться; оно значительно тем, что учитывает двоякий аспект речевого воздействия как акта, рассчитанного на определенный эффект, и акта, воспринятого со стороны адресата речи. В данном случае мы ориентируемся на коммуникативное намерение говорящего, выраженное в речи и распознанное адресатом, и сам результат воздействия на адресата. Тем самым речевое воздействие сопоставляется с коммуникативным действием по соотношению цели и результата, производимого эффекта и полученных в результате эффекта ассоциаций. Цель — результат — на интеллектуальном уровне, эффект — ассоциация — на эмоциональном.

Так как язык как знаковая система реально существует и функционирует в речевой коммуникации в форме текстов, то под экспрессивностью художественного текста мы понимаем преднамеренное использование автором определенных изобразительно-выразительных средств с целью наиболее эффективного воздействия на эмоциональную и интеллектуальную сферы личности, вследствие чего возникает адекватное понимание и восприятие текста адресатом.

Универсальными признаками экспрессивности, на наш взгляд, являются:

1 — оценочное осмысление (автор — адресат);

2 — эмотивное отношение (субъект — адресат);

3 — образное восприятие (адресат);

4 — структурно-композиционное построение (автор).

Коммуникативные действия характеризуются как процесс, в котором принимают участие два главных действующих лица — отправитель и получатель. Структура коммуникативных действий складывается из трех составляющих: намерений, целей и представлений автора об адресате.

Намерение автора вступить в коммуникацию возникает на основе определенного мотива, результата эмоциональных переживаний, обобщения жизненного опыта и т. д. Часть мотивов является внеязыковым фактором. На этом этапе коммуникативных действий формируется замысел высказывания, определяется форма общения (устная и письменная, монолог и диалог) и содержание общения (тема и предмет высказывания). Форма общения зависит от ситуации, т. е. от того, в каких реальных жизненных условиях оно происходит.

Содержание же общения зависит от тех целей, которые автор ставит перед собой:

— коммуникативная цель — общение с адресатом;

— информативная — передача новой информации;

— прагматическая — воздействие на адресата.

Выбор цели, оформление коммуникативного намерения во многом зависят от конкретной ситуации, которая становится отправным пунктом при вступлении в коммуникацию. Представление об адресате является важнейшим условием для достижения прагматической цели. В условиях письменной речи, когда адресат удален от автора во времени и пространстве, достижение прагматической цели затруднено. Автор вступает в коммуникацию с анонимным адресатом, имея созданный им самим (автором) образ получателя информации. В таком случае возникает парадоксальная ситуация, при которой не автор стремится к адресату, а наоборот, анонимный адресат стремится к конкретному автору. Речь идет о так называемых «самостоятельных» текстах, которые составляют громадный пласт хранителей общественно-исторического опыта.

К примеру, в 20—30 гг. XX в. М. Булгаков создавал свои тексты, имея в представлении обобщенный образ читателя, своего современника. Создавая речевое произведение для всех, писатель обращался к каждому в отдельности, рассчитывая на восприятие со стороны глубоко интеллектуальной личности с особым, отличным от обывательского, образом мыслей и чувств. Именно на этого читателя было направлено выполнение коммуникативной и прагматической задач, от этого адресата писатель ждал адекватной реакции. Возникают отношения между реальным отправителем речи (М. Булгаков) и реальным получателем (современник). Целевая установка задана, результат достигнут.

По прошествии лет создается другая ситуация: нереальный отправитель (М. Булгаков) и реальный адресат (потомок). Текст по-прежнему несет в себе коммуникативное и прагматическое задание, которое было заложено автором, но представление об адресате становится малосущественным фактом. Текст может быть востребован и воспринят, а может остаться невостребованным. В случае востребованности адресат как бы позволяет тексту сообщить информацию и воздействовать на свою интеллектуальную и эмоциональную сферу.

Если в первом случае автор составляет мнение об адресате, а потом последний в тексте находит имплицитную информацию об авторе, то во втором — сам адресат составляет представление об авторе.

Исходя из целей, намерений, представления об адресате, формируется экспрессивный план текста. С точки зрения процесса коммуникации экспрессивный план текста служит достижению прагматических задач речевого сообщения. Автор определяет тему, структуру текста, отбирает языковые средства, основываясь на индивидуальном опыте, на собственной модели мира для максимального достижения поставленных целей.

Стилистический отбор языковых средств имеет целевую установку — экспрессивно-стилистическую. Экспрессивно-стилистическая установка — это выразительное намерение говорящего, максимально воздействовать на адресата. Экспрессивное задание осуществляется ради экспрессивного эффекта. Возникает соотношение между экспрессивным заданием и экспрессивным эффектом. Однако необходимо заметить, что с точки зрения адресата не всякий текст воспринимается так, как того требует коммуникативное и экспрессивное задание, заключенное автором. На этот факт указывал ряд авторов (см. Т.Г. Винокур и др.).

Адресат воспринимает любое стилистическое явление, заключенное в стилистически значимый контекст, если он задался целью это явление постичь. Тем не менее могут возникнуть такие ситуации:

1. Автор намеренно насыщает текст экспрессией, но она не оказывает экспрессивного эффекта на воспринимающего текст;

2. Автор не прибегает к действию экспрессии, но она возникает в восприятии адресата.

Тем самым образуется целый комплекс явлений экспрессии в коммуникативном процессе.

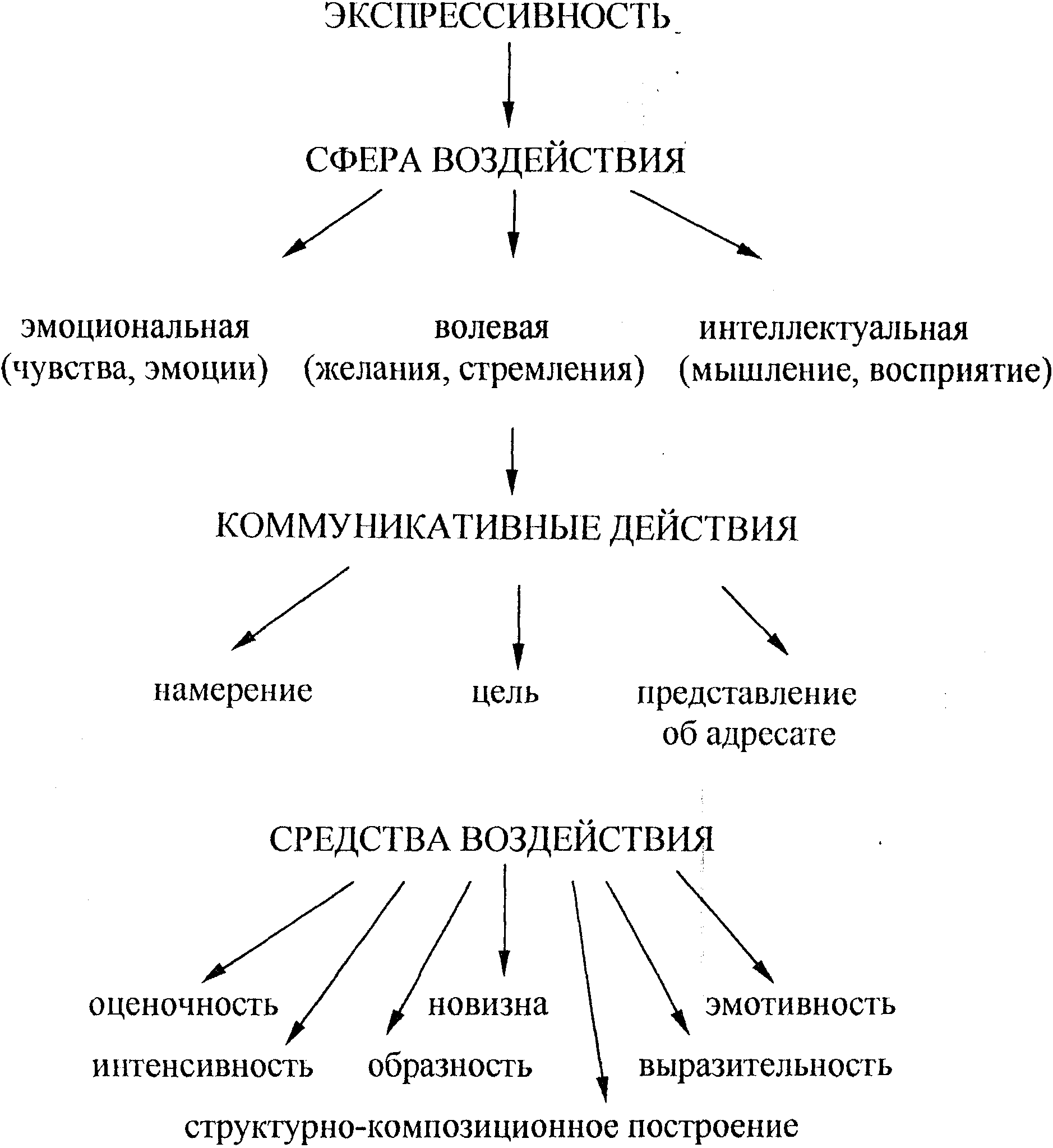

В качестве средств создания экспрессивности текста автором избираются эмотивные, оценочные, образные, структурно-композиционные языковые средства. Усиление экспрессивности достигается благодаря их наложению друг на друга, что способствует появлению эффекта новизны, интенсивности и выразительности (план экспрессивности художественного текста см. рис. 2).

Итак, вставные конструкции (парантезы) рассматриваются как синтаксические единицы, которые отличаются от вводных компонентов; они имеют сложную структуру (от словоформы до отрезка текста) и объединены единством тематического плана с базовым контекстом. Парантезы отличаются особой интонацией включения и графической выделимостью. Они способны выражать различные оттенки эмоций, содержать сопроводительные пояснения к базовому контексту, авторский комментарий. Благодаря вставкам информационные пласты способны располагаться ярусообразно. Наряду с диктумной функцией парантетические внесения могут нести модальную нагрузку. Эти единицы в тексте имеют, как правило, субъективно-оценочное модальное значение, являясь способом выражения авторской оценки событий и явлений действительности.

Таким образом, современная лингвистика выдвинула на первый план проблему комплексного изучения определенных синтаксических структур, влияющих на формирование идиостиля конкретного писателя. К числу таких структур относятся и вставные конструкции (парантетические внесения).

Рис. 2. План экспрессивности

Парантезы как синтаксическое и стилистическое явление свойственны сфере не только синтаксиса предложения, но и синтаксиса текста, Ввиду специфики структурно-семантического и функционального планов эти языковые единицы в тексте проявляют себя несколько иначе, чем в отдельном предложении. В системе стилистико-синтаксических средств, используемых в текстовых единствах, вставки играют роль выразителя авторской позиции.

В художественном тексте вставка полифункциональна. Кроме своей классической функции дополнительного сообщения, вставка является носителем новой информации. На этом основании в рамках художественного произведения она выполняет ряд функций, продиктованных авторским замыслом. Следуя принципу поля, мы делим эти функции на ядерные и периферийные. Ядерные функции вставок (уточнения, дополнения, комментирования) находят отражение в произведениях многих авторов. Периферийные специфичны для писательского идиостиля.

Вставные конструкции рассматриваются в данном исследовании и как экспрессивное средство создания образа, обрисовки событий, композиционного построения. Экспрессивность предполагает двоякий аспект: стилистический и прагматический, и рассматривается на уровне текста. Экспрессивность — иерархическая структура, имеющая целью воздействовать на интеллектуальную и эмоциональную сферы адресата.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |