Одним из первых литературных опытов Булгакова по осмыслению судьбы писателя — современника явилась повесть «Записки на манжетах» (1922—1923). Здесь причудливо переплелись автобиографическое начало, раздумья о литературном процессе и поиски новых ценностных ориентиров. Определяющим в повести становится мотив болезни. Поначалу он воспринимается персонифицированно — болен герой: «Голова. Второй день болит. Мешает. Голова!.. В висках толчки. Простудился» [121, т. 1, с. 113—114]. Однако вскоре читатель начинает прозревать: болен сам мир, и подтверждением тому становится мистический мотив «дьяволиады»: «Три барышни с фиолетовыми губами то на машинках громко стучат, то курят <...>. Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищных галифе. Вонзается в группы и те разваливаются <...>. На кого ни глянет — все бледнеют. <...> Только барышням — ничего!» [121, т. 1, с. 119]1. Возникающие ассоциативные связи с «Дьяволиадой» закономерны, поскольку «Записки на манжетах» следует считать не столько описанием уже пройденного пути, сколько «планом-конспектом» на будущее. Потому-то и тянутся от «Записок...» преемственные нити ко множеству произведений Булгакова, откликаясь в них то мотивом, то сюжетным поворотом, то образом или приемом.

Состояние фрустрации главного героя «Записок на манжетах», его бред объясняются не столько болезнью, сколько его безуспешными попытками понять и принять окружающий «дьявольский» мир, ту реальность перевертышей, в которой неуч или невежественный чиновник нарекает себя критиком («прочитал доклад о Гоголе и Достоевском и обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь...» [121, т. 1, с. 120]), а писатель вынужден стать чиновником («Сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел» [121, т. 1, с. 119]), где искажаются представления о подлинных ценностях, о ценности человеческой жизни («— Ингуши, когда грабят, то... они грабят. А осетины — грабят и убивают... — Всех будут убивать? — деловито спросил Слезкин...» [121, т. 1, с. 117]).

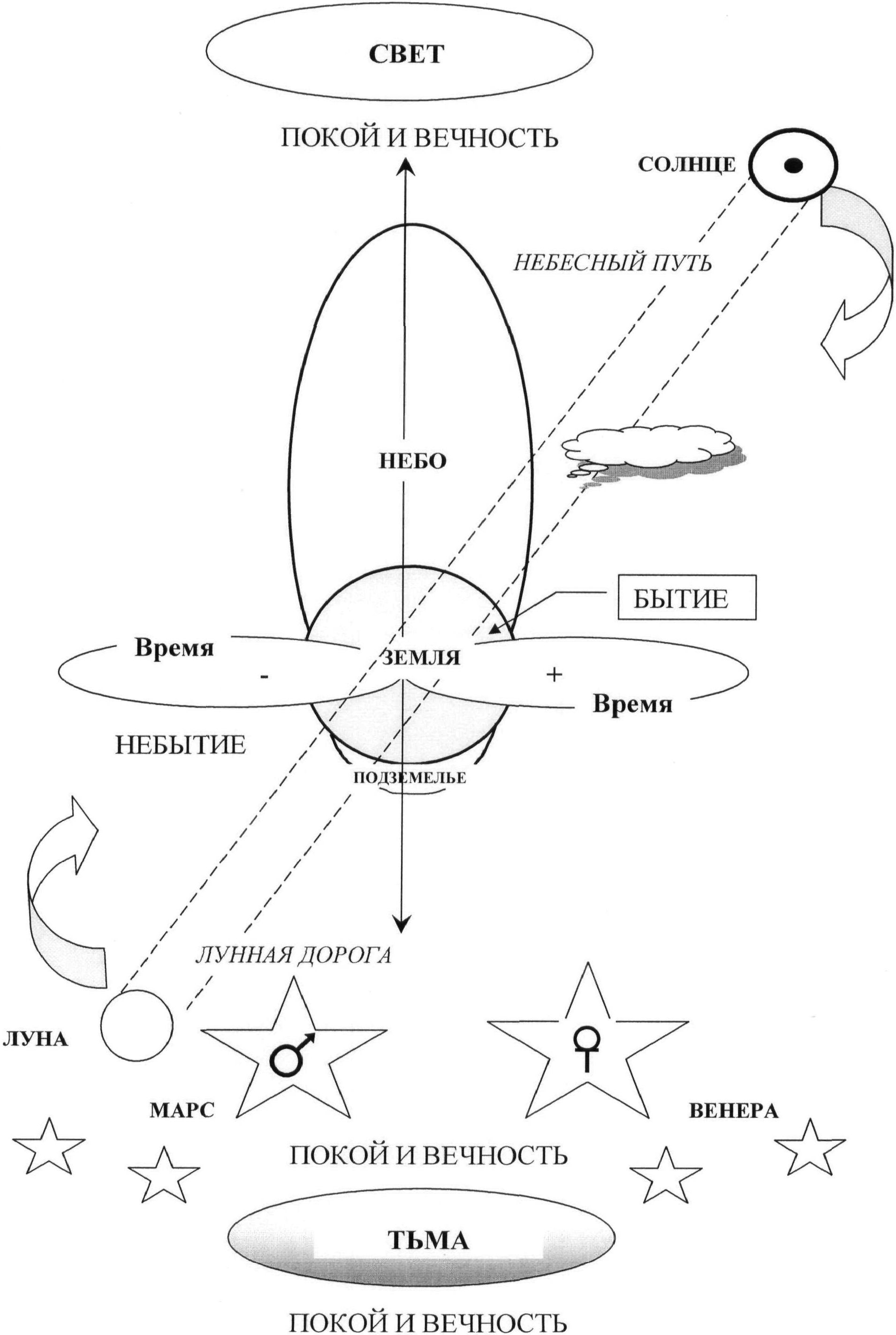

Фрагментарная композиция «Записок...» подчеркивает хаотичность, разорванность сознания героя. Происходящее вокруг настолько невероятно2, что порождает у него болезненные галлюцинации3, хотя разум пытается преодолеть надвигающееся безумие. Мотив «сна — погони», сопровождающий исчезновение и поиски «заколдованного Лито», окрашивает действие в фантастические тона и предваряет не только «Дьяволиаду», «Записки покойника», но и «Мастера и Маргариту»4. Духовной опорой для героя становится «дом», который олицетворяет вневременные ценности — ПОКОЙ И ТВОРЧЕСТВО.

Особая роль в повести отводится писательской теме; при этом Булгаков не только соотносит художников прошлого5 и настоящего6, но и намечает контуры современности. Примечательно, что Булгаков, приступая к «Запискам на манжетах», был охвачен идеей составления «библиографического словаря писателей с их литературными силуэтами»7, словно пытался определить свое место в контексте современной литературы. По справедливому замечанию М. Чудаковой, художник стремился стать не «новым» классиком, взамен «старого», а «новым, т. е. еще одним — продолжить собой ряд, не давая образоваться пробелу, который казался очевидным... Это было самосознание не ученика, а наследника, продолжателя рода» [659, с. 361—362].

Зигзаги писательской судьбы намечены уже в главе «Камер-юнкер Пушкин», где герой «Записок...», набравшись «гражданского мужества», сначала выступает в защиту великого поэта, а затем читает опусы «литературного дебошира»8. Булгаков с горечью констатирует противостояние духовного начала культурной элиты и революционного нигилизма масс. Характеризуя это противостояние в работе «Восстание масс» (1929—1930), Х. Ортега-и-Гассет писал: «Масса сминает все непохожее, недюжинное, личностное. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать отверженным. <...> Сегодня весь мир становится массой <...>, (стремящейся к отрицанию — П.В.) творческих начал истории, которыми, в конечном счете, держатся, питаются и движутся людские судьбы» [477, с. 311, 345].

Нужда и бесприютность — характерные, с точки зрения Булгакова, составляющие писательской судьбы, и примером тому стала собственная творческая биография. Именно такое нищенское существование вынудило героя «Записок...» (а впоследствии и Дымогацкого) написать «кассовую», но удивительно бездарную пьесу. Подобно тому, как завязкой гоголевских «Мертвых душ» явился некий приватный разговор, трагикомический конфликт «Багрового острова» мог бы зародиться в «Записках на манжетах»9. Ведь в том-то и состоит магия искусства, что «рукописи не горят»: «Порвать, сжечь... от людей скрыть. Но от самого себя — никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..» [121, т. 1, с. 128—129]. «Рукописи не горят». В этом, по мысли Булгакова, проявляется ответственность художника не только перед будущим, но и перед самим собой.

В сентябре 1929 года Булгаков пишет повесть «Тайному другу», которую можно рассматривать как один из набросков будущего романа «Записки покойника». И хотя «Тайному другу», в отличие от «Записок покойника», где автор — повествователь нарочито дистанцируется от «автора рукописи» Сергея Леонтьевича Максудова, написана от первого лица, общность подходов, сюжетных поворотов, мотивов в произведениях несомненна10. Уже эпиграф к повести («Трагедия машет мантией мишурной»11) предопределяет трагикомическую судьбу драматурга. Понятие судьбы здесь, как в булгаковских пьесах о Мольере и Пушкине, обретает значение рокового предопределения. Мотив катастрофы начинает звучать с первой главы («Открытка») и пронизывает все повествование. Трагедией чревато само обращение главного героя к творческому процессу, поскольку в окружающий обыденный мир оно несет интуитивный трагический опыт гражданской усобицы12.

Автобиографическая основа повести воспроизводит не только то, «каким образом я сделался драматургом» [131, с. 571], в чем, безусловно, угадываются мистические обстоятельства, но и сам процесс творчества, который уподобляется «высокой болезни»: «Из-за чего же все это? Из-за дикой фантазии бросить все и заняться писательством. <...> Сердце то уходило куда-то вниз, то оказывалось на месте. <...> «Интересно, в какую секунду я умру? Дойдя до стола или раньше? <...> Я притянул насколько возможно мою казарменную лампу к столу и <...> выписал слова: «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Затем стал писать, не зная еще хорошо, что из этого выйдет» [131, с. 579—581].

Новалис так описывал «магию творчества»: «Поэт воистину творит в беспамятстве, оттого все в нем (в творчестве — П.В.) мыслимо. <...> Поэт упорядочивает, связывает, выбирает, измышляет, и для него самого непостижимо, почему именно так, а не иначе» [470, с. 122]. В осмыслении путей художественного познания Булгаков смыкается с русской религиозно-философской мыслью, которая предполагает познание истины «целостным духом» на основе слияния воли и чувства (Н. Бердяев), рационального и религиозно-мистического начал (Вл. Соловьев), на основе «разумной интуиции» (П. Флоренский), благодаря которой «разум должен отрешиться от своей ограниченности в пределах рассудка» [623, с. 60]13. Не случайным в этой связи представляется неприятие русскими философами агностицизма И. Канта, который провозгласил невозможность для человека прорваться за границы явлений этого мира, приблизиться к постижению сущности вещей. «Там, где Канту видится ноуменальный мрак «вещи в себе», русским мыслителям сияет свет откровенной истины. Там, где кантовский чистый (теоретический) разум как бы повисает в воздухе безосновности, русские мыслители обретают абсолютную сверхразумную основу и «припоминают», что всегда уже на ней стояли», — справедливо замечает А. Ахутин [20, с. 64]. Из «припоминания» рождается художественная реальность «снов» в булгаковских произведениях. Кстати, термин «припоминание» отсылает нас к существенной особенности русской философии — способу философствования. Опираясь на формулировку И. Канта о границах рационального познания, русские философы приходят к мысли о том, что всякое рациональное обоснование высших трансцендентных начал ограниченно и условно. Отсюда — мистическое, не требующее рационального объяснения, явление нечистой силы в «Дьяволиаде», в повести «Тайному другу», в романах «Записки покойника», «Мастер и Маргарита».

Многое связывает повесть «Тайному другу» с «Дьяволиадой»: то же стремление найти ответы, обрести душевное равновесие в мире, трансформированном мистическим образом, те же погони и маскарад, то же столкновение реальной и фантастической логики14. По Булгакову, талант сродни роковой печати на судьбе художника. Преодолевая муки творчества, герой испытывает облегчение только тогда, когда роман написан («Он написан»). Но творец, подобно доктору Фаусту, не может обрести покой15. Характерно, что на грани жизни и смерти главный герой вспоминает о Боге («вездесущий Бог спас меня от греха» [131, с. 590]), но спасителем выступает дьявол, по крайней мере, таким ему представляется Рудольф Максимыч: «Дверь отворилась беззвучно, и на пороге предстал Дьявол. <...> я понял, что черному пришло в голову явиться ко мне в виде слуги своего Рудольфа. — Здравствуйте, — молвил Сатана... <...> — Гм! — сказал Вельзевул. <...> Дьявол ухмыльнулся... <...> Дьявол снял шубу <...> окончательно превратился16 в Рудольфа...» [131, с. 590, 592].

Сцена разговора главного героя с Рудольфом словно предваряет «беседу» Воланда с Мастером («— Роман написали? — вдруг после паузы спросил чёрт. Я вздрогнул. — Откуда вы знаете?» [131, с. 591]), хотя преемственные связи с «Мастером и Маргаритой» гораздо глубже17. Появившись из ниоткуда, Рудольф не только подарил надежду «автору», но и «прочитал последние слова про звезды», «вручил мне пять червонцев, а затем (как и полагается дьяволу — П.В.) сам он в берете и мой роман провалились сквозь пол. Мне почудилось, что я видел клок пламени, выскочивший из паркетной шашки, и долго еще пахло в комнате серой (как в «Дьяволиаде» — П.В.)» [131, с. 592, 595].

«Тайному другу» можно рассматривать как своеобразный промежуточный вариант в процессе написания романа «Записки покойника». Общими здесь являются:

• род занятий главного героя (литературное творчество);

• та гротескно-фарсовая атмосфера, в которой он вращается («И тотчас же издатель прогорел. Но ведь как? Начисто, форменно. От человека осталась только дымящаяся дыра» [131, с. 572]);

• автобиографическая основа сюжета (история написания романа «Белая гвардия») и его авантюрно-мистическая аранжировка («он продал душу Дьяволу. Сын погибели и снабжал его деньгами. <...> Когда же дьяволовы деньги кончились и страдалец уехал в Ташкент, он нашел нового издателя. Этот не был Дьяволом, не был страдальцем. Это был жулик» [131, с. 573]).

Произведения объединяют и общие мотивы: «творчества», «погони», «маскарада», «балагана», «катастрофы», «самоубийства». Глава VIII перекликается со 2-й и 5-й главами из «Записок покойника», совпадают и названия отдельных глав («При шпаге я» — гл. VI в «Тайному другу» и гл. 4-я в «Записках...»). Даже зовут таинственных издателей почти одинаково: Рудольф и Рудольфи. Но самым существенным «совпадением» можно считать единство этико-эстетического подхода к проблемам «творец и творение», «творец и толпа».

Роман «Записки покойника» был закончен автором в 1937 году. С точки зрения А. Дравича, «Записки покойника» не что иное, как «психологическая автобиография» Булгакова. И это вполне справедливо, поскольку в них через призму автобиографических данных (история написания и инсценирования романа «Белая гвардия») прочитываются самые сокровенные представления автора о театральной и писательской среде, просматривается сама психология творческого процесса.

Сергей Леонтьевич Максудов, главный герой «Записок...», наряду с повествователем и автором становится участником грандиозной мистификации. Традиционен в этом случае и прием дистанцирования автора от содержания романа, который, впрочем, не только не может никого ввести в заблуждение, но, напротив, вовлекает читателей в сферу условности, в русло игры: «Предупреждаю читателя, что к сочинению этих записок я не имею никакого отношения... <...>, самоубийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел <...>. записки Максудова представляют собою плод его фантазии, и фантазии, увы, больной. <...> Я, хорошо знающий театральную жизнь Москвы, принимаю на себя ручательство в том, что ни таких театров, ни таких людей, какие выведены в произведении покойного, нигде нет и не было» [121, т. 2, с. 179—180]. Вместе с тем, в «Предисловии» к «Запискам...» Булгаков намечает следующие опорные точки для восприятия и оценки последующего повествования:

• Максудов — «маленький человек», волею судьбы или стечением обстоятельств ставший писателем («он и был маленьким сотрудником газеты «Вестник пароходства», единственный раз выступившим в качестве беллетриста, и то неудачно — роман Сергея Леонтьевича не был напечатан» [121, т. 2, с. 179]);

• нравственным императивом, своего рода наставлением читателю становится «русифицированный вариант» библейского изречения в «снятом» эпиграфе к «Запискам...» («Коемуждо по делам его...» [121, т. 2, с. 180]), которое в «Белой гвардии» звучит традиционно18, а в «Мастере и Маргарите» трансформируется в высказывание Воланда: «...каждому будет дано по его вере». Причем замечание «повествователя» о том, что данный эпиграф показался ему «претенциозным, ненужным и неприятным», лишь усиливает его звучание;

• «Записки...» продиктованы больным воображением героя, поэтому мистическое и фантастическое в них является вполне мотивированным («Сергей Леонтьевич страдал болезнью, носящей весьма неприятное название — меланхолия» [121, т. 2, с. 179]19; во второй главе Максудов называет ее неврастенией.

По Булгакову, атрибутом творческого процесса является истинная ДУХОВНОСТЬ, которая «есть высшая качественная ценность» (Н. Бердяев [64, с. 321]); она связана с желанием человека вырваться за пределы обыденности, обывательской озабоченности, с его стремлением приобщиться к эмпирически недостижимому. Болезненное воображение рождает в снах одинокого маленького человека, увязшего в скудной, однообразной и скучной жизни, потребность писать («Она уже завелась во мне, будет развиваться и сгложет меня. <...> Так я начал писать роман» [121, т. 2, с. 183]).

Диспропорция частей романа (I часть — 14 глав, II часть — 2 главы) объясняется двумя неравновеликими составляющими авторского замысла: в первой части — путь к театру, во второй, — неразрывная связь с ним, когда все «мысли были прикованы только к одному, к пьесе» [121, т. 2, с. 301], когда «иссушаемый любовью к Независимому Театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли» [121, т. 2, с. 320]. Выдерживая авантюрно-приключенческий стиль повествования, «автор» намеренно прибегает к ретроспекции20.

Творческая жизнь писателя была бы неполной, если бы рядом не было его критиков и собратьев по перу. Основная причина неприятия ими максудовского романа — зависть, но поводов для его критики множество: «язык», «метафора», «цензура не пропустит», «достоевщинка». Булгаков сатирически освещает взаимоотношения в писательской среде, по-гоголевски акцентируя внимание на деталях. Рассуждая о недостатках романа, критик «выпил большую рюмку водки, проглотил сардинку. Я налил ему вторую. Он ее выпил, закусил куском колбасы. <...> пожилой литератор выпил со мною совершенно неожиданно и против моей воли брудершафт и стал называть меня «Леонтьич». <...>

— Язык ни к чёрту! Но занятно. Занятно, чтоб тебя черти разорвали (это меня)! — кричал пожилой, поедая студень, приготовленный Дусей» [121, т. 2, с. 185]. Венчает беспринципную критику реплика пожилого литератора: «Не в языке дело. Старик написал плохой, но занятный роман» [121, т. 2, с. 186]. Невольно вспоминаются некоторые критические статьи о булгаковских произведениях.

По Булгакову, творение — продолжение души творца. Поэтому для Максудова сознание того, что роман — мечта всей его жизни — оказался плох, означало конец этой самой жизни. У него ничего не осталось: «Калоши грязные у вешалки, чья-то мокрая шапка с длиннейшими ушами на вешалке — и это все» [121, т. 2, с. 189]. И в сознании его поселился «смертельный ужас»21. Мотив самоубийства внезапно прерывается сиплыми звуками оркестра, исполняющего оперу («Батюшки! «Фауст»! — подумал я. — Ну, уж это, действительно, вовремя. Однако подожду выхода Мефистофеля. В последний раз. Больше никогда не услышу» [121, т. 2, с. 189]). Необходимо было чудо, чтобы удержать героя от рокового поступка, и это чудо произошло. Словно вняв ожиданиям Максудова, в продолжение оперы Ш. Гуно раздался грохот и «тяжелый басовый голос» произнес: «Вот и я!».

Первое явление загадочного редактора — издателя журнала «Родина»22 Рудольфи почти повторяет аналогичную сцену из повести «Тайному другу»: то же состояние оцепенения у главного героя, те же мефистофельские черты у гостя. Дополняет картину мотив маскарада, знакомый читателю по «Дьяволиаде»: «Тени играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком торчит острие черной бороды. <...> Тут оказалось, что никакой бороды у него не было. Тени пошутили» [121, т. 2, с. 190—191]. Максудов воспринимает таинственного редактора одновременно в двух ипостасях: реальной и мистической23. Несмотря на фантастичность появления Мефистофеля — Рудольфи в пальто, в блестящих калошах и с портфелем под мышкой в московской квартире, Максудов, предваряя мастера из «закатного» булгаковского романа, не видит в этом ничего сверхъестественного: «Это естественно, — помыслил я, — не может он в ином виде пройти по Москве в двадцатом веке» [121, т. 2, с. 190]. Более того, отвергнутый «светом» (писательской элитой), Максудов внутренне готов к оценке своего романа «князем тьмы»: «Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня хотя бы даже и в виде Мефистофеля» [121, т. 2, с. 191]. Закономерным в этой связи представляется и последующее подписание договора, которое тоже можно рассматривать в двух аспектах (договор с редактором и договор с дьяволом), причем автор акцентирует внимание на деталях: «Затем он попросил чистый лист бумаги, карандашом написал на нем что-то, что содержало в себе, как помню, несколько пунктов, сам это подписал, заставил подписать и меня, затем вынул из кармана две хрустящих денежных бумажки, тетради мои положил в портфель, и его не стало в комнате» [121, т. 2, с. 192—193].

Начало писательской карьеры Максудова — переход «в другой мир», мир во многом странный24, необъяснимый, где события разворачиваются с немыслимой быстротой. Посещение героем Макара Рвацкого в «Бюро фотографических принадлежностей» воскрешает в памяти гротескные картины «Дьяволиады». Здесь и «кишащее» людьми в пальто и в шляпах помещение, и маленького роста странно одетый человечек — Макар Рвацкий («На нем была визитка, полосатые брюки, он был при грязном крахмальном воротничке, а воротничок при зеленом галстуке, а в галстуке этом была рубиновая булавка» [121, т. 2, с. 196]25). Сходство с «Дьяволиадой» еще более усиливается, когда при повторном посещении несуществующего «Бюро» Максудов обнаруживает новую вывеску «Бюро медицинских банок», а вместо Макара Рвацкого по его векселям платит брат Алоизий Рвацкий. Они не близнецы, но неприятностей от этого не меньше.

«Творческая» среда, в которую окунулся Максудов, по сути дела, предваряет описание массолитовских завсегдатаев «дома Грибоедова» («Мастер и Маргарита»). Опираясь на гоголевскую традицию, Булгаков «помещает» своего героя в мир мертвых душ с экзотическими фамилиями: Агапенов, Лесосеков, Ликоспастов, Баклажанов, Фиалков, Тунский. Оправданным в этой обстановке становится появление осовремененного Ноздрева (Измаила Александровича) с Мижуевым (Баклажановым): «Кой с кем Измаил Александрович здоровался за руку, кой с кем целовался накрест, перед кое-кем шутливо отворачивался, закрывая лицо белою ладонью, как будто слеп от солнца, и при этом фыркал. <...>

— Баклажанов! — вскричал Измаил Александрович, указывая на первого вошедшего. — Рекомендую. Баклажанов, друг мой. <...> Я его с собой притащил! — продолжал Измаил Александрович. — Нечего ему дома сидеть. Рекомендую — чудный малый и величайший эрудит. И, вспомните мое слово, всех нас он за пояс заткнет не позже чем через год! <...>

— Ну, были, например, на автомобильной выставке, — рассказывал Измаил Александрович, — открытие, все честь по чести, министр, журналисты, речи... между журналистов стоит этот жулик, Кондюков Сашка... Ну, француз, конечно, речь говорит... на скорую руку спичишко. Шампанское, натурально. Только смотрю — Кондюков надувает щеки, и не успели мы мигнуть, как его вырвало! Дамы тут, министр! А он, сукин сын!.. И что ему померещилось, до сих пор не могу понять! Скандалище колоссальный. Министр, конечно, делает вид, что ничего не замечает, но как тут не заметишь... Фрак, шапокляк, штаны тысячу франков стоят. Все вдребезги... Ну, вывели его, напоили водой, увезли...

— Еще! Еще! — кричали за столом. <...>

— Баклажанов! Почему ты не ешь?.. <...> Да-с... Баклажанов! Не спи ты, чёрт этакий!.. <...>

— А у ней одна шляпка три тысячи франков! Ну конечно, господин какой-то его палкой по роже... Скандалище жуткий!» [121, т. 2, с. 203—204].

Близкое знакомство с писателями не проходит для Максудова бесследно: «Я вчера видел новый мир, и этот мир мне был противен. Я в него не пойду. Он — чужой мир. Отвратительный мир!». Но «надо держать это в полном секрете, т-сс!» [121, т. 2, с. 207], потому что обратной дороги у Максудова нет26. В седьмой главе герой пытается подвести некоторые итоги, созвучные булгаковским раздумьям: «— Итак, <...> я побывал в следующих мирах. Мир первый: университетская лаборатория, в коей я помню вытяжной шкаф и колбы на штативах. Этот мир я покинул во время гражданской войны. <...> После невероятных приключений <...> я оказался в «Пароходстве» (мир второй — П.В.). <...> Я покинул и мир «Пароходства». И, собственно говоря, открылся передо мною мир (третий мир — литературная среда — П.В.), в который я стремился, и вот такая оказия, что он мне показался сразу же нестерпимым» [121, т. 2, с. 209]. Вот тут-то и возникает в сознании художника некий магический кристалл, преобразивший его творческую судьбу.

Булгаков очень тонко и психологически достоверно описывает погружение своего героя в творческий процесс27, перефразируя при этом классические строки («Подобно тому, как нетерпеливый юноша ждет часа свидания, я ждал часа ночи» [121, т. 2, с. 184]), показывая сам процесс рождения пьесы: «Родились эти люди в снах, вышли из снов и прочнейшим образом обосновались в моей келье. <...> мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. <...> С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля. <...> А как бы фиксировать эти фигурки? Так, чтобы они не ушли уже более никуда? И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. <...> Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается. <...> Стало быть, я и пишу: картинка первая. Я вижу вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу — напевает. Пишу — напевает. Да это, оказывается, прелестная игра! Не надо ходить ни на вечеринки, ни в театр ходить не нужно» [121, т. 2, с. 212, 213]28.

По Булгакову, интуитивное погружение в истину создает особую психологическую атмосферу, в которой «автор представляет собой в глубочайшем смысле инструмент и в силу этого подчинен своему творению...» [695, с. 118]. Созданные им персонажи словно начинают жить «самостоятельной» жизнью. Так, в письме к В. Вересаеву от 27 июля 1931 года Булгаков пишет: «...А.Турбин, Кальсонер, Рокк и Хлудов (из «Бега»). <...> во время бессонниц приходят они ко мне и говорят за спиной: «Ты нас породил, а мы тебе все пути преградим. Лежи, фантаст, с загражденными устами» <...>, выходит, что мой главнейший враг — я сам» [129, с. 461].

Уже в первой главе «Записок покойника» приподнятое эмоционально-психологическое состояние героя, которого коснулось вдохновение («душа как-то смягчилась и жить захотелось»), контрастирует с его серым костюмом, в кармане которого лежит некое письмо с таинственным предложением. Так в размеренную жизнь рядового сотрудника газеты «Пароходство» чудесным образом вторгается мир театра. Причем театра мистического, который преображает реальность, делая ее похожей на вымысел. Даже внешние цветовые атрибуты («здание желтого цвета», «черная доска с золотыми буквами», куртка с «зелеными пуговицами») придают повествованию таинственную окраску. Последующая встреча с Ильчиным выдержана в зловещей тональности: «Здание молчало <...>. И вдруг потемнело, голландки потеряли свой жирный беловатый блеск, тьма сразу обрушилась — за окнами зашумела вторая гроза. <...> Тут где-то далеко за Москвой молния распорола небо, осветив на мгновение фосфорическим светом Ильчина. <...> Вообще и по сей день я не знаю назначения той комнаты, в которой состоялось роковое свидание» [121, т. 2, с. 182]. Предложение написать из романа пьесу вызывает у Максудова однозначную реакцию: «Перст судьбы!» и вводит его в новый, четвертый мир — мир театра («— Этот мир мой... — шепнул я, не заметив, что начинаю говорить вслух» [121, т. 2, с. 203—216]).

Все, с чем сталкивается герой в театре29, повергает его в изумление, в смятение, а порой и в ужас. Пожалуй, именно здесь игра становится не только формой, но и содержанием театральной жизни. Литературные портреты, списанные с реальных прототипов, шаржированно передают знакомую Булгакову мхатовскую атмосферу. Уже сами названия (Независимый Театр, Когорта Дружных) и фамилии персонажей (заведующий литературной частью Айвазовский, заведующий приемом пьес Княжевич, артистка Таврическая, актер Бамбардов) вызывают невольную ироническую улыбку. А когда Максудову показывают портретную галерею театра, ирония переходит в едкий сарказм. Гротескный оттенок откровенно нелепой сцены очевиден, поскольку вперемешку с царями (Нерон, Екатерина Вторая), «классиками» и современниками (Сара Бернар, Мольер, Грибоедов, Шекспир, Живокини, Гольдони, Бомарше, Стасов, Щепкин, Каратыгин, Тальони, Карузо, Феофан Прокопович, Игорь Северянин, Баттистини, Эврипид), представлены местные театральные «звезды» (заведующий осветительными приборами Андрей Пахомович Севастьянов, артистка театра Людмила Сильвестровна Пряхина, заведующим поворотным кругом Плисов, заведующая женским пошивочным цехом Бобылева) [121, т. 2, с. 220—223].

Доводя ситуацию до абсурда, Булгаков демонстрирует уже совершенно гротескные «коллективные» фотографии и портреты основоположников Независимого театра: «Аристарх Платонович с Тургеневым на охоте», «Аристарх Платонович и Островский», «Аристарх Платонович, Писемский, Григорович и Лесков», Аристарх Платонович и Лев Толстой, «Гоголь читает Аристарху Платоновичу вторую часть «Мертвых душ» [121, т. 2, с. 237]30.

В том, что связано с Независимым Театром, явственно просвечивают автобиографические мотивы. Так, в репертуаре среди пьес Эсхила, Софокла, Лопе де Веги, Шекспира, Шиллера, Островского вдруг появляется «Черный снег» Максудова31. Проекция творческой биографии Булгакова на текст заметна и во внутреннем раздоре между молодым составом и старейшинами театра («самому младшему из основоположников пятьдесят семь лет...» [121, т. 2, с. 290]) за возможность играть максудовскую пьесу32, и в непомерном самомнении театральной элиты, считавшей себя вправе диктовать автору, как ему следует «исправить пьесу»33, и даже в договоре, который Максудов вынужден подписать и где «каждый пункт начинался словами: «Автор не имеет права» [121, т. 2, с. 225].

И все же непостижимая, загадочная театральная среда завораживает Максудова, и его острый взгляд выхватывает в окружающем дьявольское и прекрасное. Мир театра, в котором игра становится продолжением жизни («Этот мир чарует, но он полон загадок...» [121, т. 2, с. 234]), постепенно открывает перед героем свои секреты. Перед Максудовым словно раскрывается иное измерение, где реальное и условное гротескно перемешаны. Впечатление фантастического зрелища оставляют в сознании героя сцены «переживаний» Торопецкой и Пряхиной в «предбаннике» театра (гл. 10 — «Сцены в предбаннике»), но еще в большей степени чувство нереальности происходящего охватывает Максудова во время посещения загадочного Ивана Васильевича (гл. 12 — «Сивцев Вражек»). Усиливая атмосферу таинственности, автор обращает внимание на символические детали и прихотливую игру цветов: «Вам надлежит прибыть в Сивцев Вражек 13-го в понедельник в 12 часов дня». <...> Я решил так: крахмальный воротник, галстук синий, костюм серый34. Последнее решить было нетрудно, ибо серый костюм был моим единственным приличным костюмом. <...> утром я повидался в театре с Бомбардовым. Наставления его показались мне странными до чрезвычайности. — Как пройдете большой серый дом, — говорил Бомбардов, — повернете налево, в тупичок. <...> С улицы входа нету, а поверните за угол во дворе. Там увидите человека в тулупе, он у вас спросит: «Вы зачем?» — а вы ему скажите только одно слово: «Назначено»35. <...> увидите черный бюст Островского. А напротив беленькие колонны и черная-пречерная печка, возле которой сидит на корточках человек в валенках и топит ее. <...> Он спросит тревожно: «Вы куда?» А вы ответьте...

— Назначено?

— Угу. <...>

Следуя указаниям Бомбардова, я шел безошибочно и попал к бюсту Островского. «Э...» — подумал я, вспомнив Бомбардова: в печке весело пылали березовые дрова, но никого на корточках не было. Но не успел я усмехнуться, как старинная дубовая темно-лакированная дверь открылась, и из нее вышел старикашка с кочергой в руках и в заплатанных валенках. Увидев меня, он испугался и заморгал глазами.

— Вам что, гражданин? — спросил он.

— Назначено, — ответил я, упиваясь силой магического слова» [121, т. 2, с. 257—259].

Все время пребывания у Ивана Васильевича главного героя не покидает мысль о том, что все вокруг ненастоящее, иллюзорное. «Золотой лорнет и немигающие глаза» Ивана Васильевича; надменная женщина, поклонившаяся ему «древнерусским поклоном»; рассуждения о некоей шайке, против которой у Ивана Васильевича «есть план»; и, наконец, «осатаневший от страху жирный полосатый кот», который «шарахнулся <...> к тюлевой занавеске, вцепился в нее и полез вверх. Тюль не выдержал его тяжести, и на нем тотчас появились дыры. Продолжая раздирать занавеску, кот долез до верху и оттуда оглянулся с остервенелым видом» [121, т. 2, с. 262]36.

Описываемый театральный быт все время балансирует на грани реальности и мистификации: «Пряхина зарыдала громовым голосом и, закрыв глаза руками, вскричала, давясь в слезах: — Что я слышу?! Что я слышу?! Неужели мой учитель и благодетель гонит меня?! Боже, боже!! Ты видишь?! <...> — Это мы репетировали, — вдруг сообщил Иван Васильевич, — а вы, наверное, подумали, что это просто скандал! Каково? А?» [121, т. 2, с. 263—264].

В поисках разгадки характеров театрального мира Булгаков то и дело обращается к гоголевским типам. Так, хлестаковские и ноздревские «байки» преломляются не только в писательской, но и в театральной среде. При этом обращает на себя внимание стилистика сходных сюжетных ситуаций:

Егор Агапенов: — Ух, Максудов! — вдруг зашептал Агапенов, подмигивая, — обратите внимание на этот персонаж... Видите? <...> Он, он, деверь мой. <...> Кооператор из Тетюшей... Максудов, не теряйте времени, — шептал Агапенов, — жалеть будете. Такой тип поразительный! Вам в ваших работах он необходим. Вы из него в одну ночь можете настричь десяток рассказов и каждый выгодно продадите. Ихтиозавр, бронзовый век! Истории рассказывает потрясающе! Вы представляете, чего он там в своих Тетюшах насмотрелся. Ловите его, а то другие перехватят и изгадят» [121, т. 2, с. 205—206].

Иван Васильевич: «— Вот вам бы какую пьесу сочинить... Колоссальные деньги можете заработать в один миг. Глубокая психологическая драма... Судьба артистки. <...> У нас в театре такие персонажи, что только любуйтесь на них... Сразу полтора акта пьесы готовы! Такие расхаживают, что так и ждешь, что он или сапоги из уборной стянет, или финский нож вам в спину всадит» [121, т. 2, с. 268].

Постепенно Максудов познает истину (гл. 13 — «Я познаю истину»), усваивает законы театрального мира:

• театр полон притягательной силы, дьявольской магии («гробовой голос» и «сатанинское лицо» Бомбардова, «сатанинский голос» и «мефистофельский смех» Максудова), хотя и здесь много всякого рода проходимцев (история «покойного» Герасима Николаевича);

• в театре нет различий между жизнью и игрой (ср. К.С. Станиславский «Моя жизнь в театре»)37;

• театр требует неукоснительного, доходящего порою до абсурда, соблюдения иерархии взаимоотношений («На Сивцев Вражке не возражают» [121, т. 2, с. 273]).

Психологический конфликт Максудова с окружающими (в том числе с Иваном Васильевичем) обусловлен драматическим противостоянием двух миропониманий: авторитарного, построенного на жесткой иерархии взаимоотношений, когда даже талант подчиняется законам социальной игры, и романтически максималистского, не принимающего правил этой «игры». Невозможность подчинить «категорический императив» «практическому разуму», заставить свой дар соответствовать общепринятым нормам приводит героя к гибели. Смерть Максудова воспринимается и как вызов (подобно герою «Дьяволиады»), и как нравственный посыл к читателю: что важнее, талант мастера или признание его окружающими?! Финал «Записок покойника» — своего рода итог нравственных исканий Максудова, который обрел свое место в мире бессонницы и вдохновения, отчаяния и творческого порыва, который ощутил силу и величие настоящего искусства.

Итогом нравственно-эстетических исканий Михаила Булгакова, его художественным завещанием становится «закатный роман» «Мастер и Маргарита», в котором различные грани таланта отразили все многообразие философских и социально-исторических проблем творчества писателя. По свидетельству Е.С. Булгаковой, «Мастер и Маргарита» был задуман в 1928 году, а в 1929 Булгаков приступил к работе [см. 714, т. 2, с. 731]. Однако точкой отсчета в возникновении замысла будущего «романа о дьяволе» можно считать запись, которая появляется 5 января 1925 года в дневнике Булгакова: «Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника» (имеется в виду 11 номеров журнала «Безбожник» за 1924 год — П.В.), я был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее: ее можно доказать документально — Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Этому преступлению нет цены» [128].

Литературоведы расходятся во мнениях о том, сколько же редакций насчитывает роман. М. Чудакова выделяет 8, Л. Яновская — 6, Б. Соколов — 3. Думается, точка зрения Б. Соколова более мотивирована, поскольку он именует «редакцией» не отдельные наброски и фрагменты, дополняющие повествование, а заново переработанный текст. В результате первая редакция38 датируется 1930-м годом, вторая — 1937-м, третья39 — 1940-м.

Еще до завершения романа Булгаков словно предугадал будущую судьбу своего произведения. В 1933—1938 годах он читал отдельные главы А. Ахматовой, Н. Эрдману, В. Вересаеву, С. Ермолинскому, Н. Ангарскому, вопрошая: «Ну уж это-то будет опубликовано?» В ответ — смущенные улыбки и неутешительные резюме. И действительно, в связи с еще незаконченным произведением, имевшим несколько предварительных вариантов названия40, снова началась ожесточенная травля Булгакова. Писателя упрекали в апологизации Христа, в проповеди мракобесия и мистицизма, то есть в том, в чем обвиняли его героя — мастера («Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал ударить, и крепко ударить, по Пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) ее в печать» [121, т. 2, с. 456]). Однако роману «Мастер и Маргарита» повезло, поскольку критика «добралась» до него уже после опубликования (на страницах журнала «Москва»); и уже не было возможности по традиции замалчивать «закатный роман» одиозного автора.

Размышляя об истории написания «Мастера и Маргариты», М. Чудакова пишет: «Сам роман о Иешуа и Воланде с заложенной в нем проблематикой и вневременным характером событий, в которых участвуют Пилат и Иешуа, не мог не наложить отпечатка на осмысление Булгаковым своих автобиографических проблем, не повлиять на осознание своей биографии как вневременной судьбы» [662, с. 506]. Классическая тема «маленького человека» (А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский) в этом романе трансформируется в автобиографическую по характеру тему художника — творца (как в «Александре Пушкине»), трагизм судьбы которого проистекает не из внутренней раздвоенности героя, а из столкновения с жестокими обстоятельствами.

Сразу после публикации роман «Мастер и Маргарита» вызвал множество различных толкований и оценок. Одни исследователи пытались перевести его содержание в плоскость политики, противопоставляя Булгакова советскому искусству (Д. Пайпер ассоциирует убийство Иуды из Кириафа с убийством Кирова, а появление Степы Лиходеева в Ялте — со ссылкой Троцкого [727, с. 150]; самым «несоветским из всех советских романов» называет «Мастера и Маргариту» Барбара Целински [639, с. 330—353]), другие с позиций эстетических несколько прямолинейно и эмоционально пытались «оправдать» Булгакова («булгаковский Иешуа — это на редкость точное прочтение» истории Нового Завета, «прочтение в чем-то гораздо более глубокое и верное, чем евангельские ее изложения, ибо если верно то, что дьявол существует на самом деле, он должен был бы быть, наверное, именно таким, каким его показал Булгаков, тем более это можно сказать о булгаковском Христе» [165, с. 368]). Некоторые упрекали автора в отсутствии элементарного вкуса («Это распутное увлечение нечистой силой — уже не в первой книге (в «Дьяволиаде» — и до безвкусия), и это сходство с Гоголем уже во стольких чертах и пристрастиях таланта — откуда? почему? И что за удивительная трактовка евангельской истории с таким унижением Христа, как будто глазами Сатаны увиденная — это к чему, как схватить?..» [576, с. 258]). Одни литературоведы поначалу игнорировали философский смысл романа (М. Гус), другие переводили разговор о книге целиком в область философских изысканий (А. Вулис)41.

Современное литературоведение42 ассоциирует творческий феномен Булгакова, прежде всего, с «Мастером и Маргаритой» — произведением, которое не укладывается в привычные жанровые определения. Так, П. Абрагам, В. Лакшин, О. Викторович называют его «философским романом»; И. Галинская, И. Виноградов — «фантастическим философским романом»; А. Жук, Г. Макаровская — «сатирическим романом»; В. Агеносов, М. Гаврилова, Б. Гаспаров — «романом-мифом»; Г. Лесскис, А. Кораблев, Д. Хорчак — «мистерией»; А. Казаркин — «мениппеей»; В. Немцев — «свободной мениппеей»; сразу несколько жанровых определений дают А. Вулис («философский роман», «сатирический роман», «мениппея»), М. Йованович («роман — миф», «роман тайн», «авторская сказка»). Есть все основания считать «Мастера и Маргариту» бытовым романом (картина московского быта конца 20-х — начала 30-х годов), сатирическим (сатирические традиции Н. Гоголя и М. Щедрина), мистическим (появление нечистой силы), любовно-лирическим (сюжетная линия мастера и Маргариты), философским (проблемы добра и зла, вины и расплаты). Ощущение невозможности дать однозначное определение жанру «Мастера и Маргариты» проецируется на попытки литературоведов совместить несовместимое в утверждениях типа: «В жанровом отношении роман на пути от первой редакции к окончательному тексту обрел черты уникальности, причудливо сочетая в себе принципы мениппеи, классицизма и романтизма, а в ершалаимских сценах превращаясь в роман-эпопею» [573, с. 87]. Хочется присоединиться к А. Казаркину, который писал по этому поводу: «...роман — притча, роман — утопия, сатирический, исторический, приключенческий, философский роман. Любое из этих определений справедливо, но не полно» [312, с. 47]. «Мастер и Маргарита» — синтетическое не только в жанрово-стилевом, но и в нравственно-философском аспекте произведение, что и обусловливает многообразие аналитических подходов к его рассмотрению.

Одной из наиболее удачных жанровых дефиниций произведения (если учитывать булгаковский хронотоп) является «роман-миф», поскольку именно в мифах «исчезает всякая временная и модальная («действительность vs недействительность») дискретность, один и тот же феномен, будь то предмет, или человеческий характер, или ситуация, или событие, существует одновременно в различных временных срезах43 и в различных модальных планах» [195, с. 29]. И кроме того, «помещая традиционные образы с устойчивым семантическим полем44 в непривычные условия или строя современный сюжет по классическим схемам45, Булгаков добивается многозначности, близкой к полисемантизму мифа» [359, с. 302]. Вместе с тем, учитывая противоречивость в современной науке терминологического статуса понятия «миф», проистекающую из множества разнообразных его трактовок и определений46, целесообразно в качестве «рабочего определения», способствующего наиболее адекватному восприятию «Мастера и Маргариты», остановиться на «романе-мениппее»47, которой, по замечанию М. Бахтина, свойственны гротеск и связанное с игровым элементом особое «карнавальное» мироощущение [см. 51, с. 97, 130—137].

Среди булгаковедов намечаются две основных тенденции в подходе к произведению:

• первая, представленная работами А. Альтшулера, А. Берзер, И. Виноградова, В. Лакшина, Г. Лесскис, В. Скобелева, М. Чудаковой, Л. Яновской и др., связана с рассмотрением булгаковского романа как нравственно-философского произведения, посвященного вечным проблемам добра и зла, выбора и моральной ответственности за выбор, гения и бессудной власти, личности и общества и т. п.;

• вторая — в работах И. Бэлзы, О. Михайлова, П. Палиевского, В. Петелина, В. Сахарова, О. Солоухиной, Н. Утехина и др. — акцентирует внимание, прежде всего, на «воспитательной линии» произведения, в основе которой — переосмысленная притча о «блудном сыне» (хождение по мукам и преображение недоучки Ивана Бездомного в профессора Понырева).

По-разному в литературоведении трактуется и проблемное поле романа48; при этом на первый план выдвигается то проблема добра и зла (их сути, воплощения и взаимодействия), то проблемы вины и расплаты, бессмертия и покоя; то вопрос приоритета ценностей (прощение или справедливость). Мы вполне разделяем точку зрения И. Виноградова, который подчеркивает этико-философский аспект романа, первичность в нем «нравственной позиции человека <...> быть верным добру, истине, справедливости...» [165, с. 350, 370].

Рассматривая статьи и публикации, посвященные «Мастеру и Маргарите», обращаешь внимание на достаточно устоявшиеся подходы к анализу произведения. Доминирующим оказывается стремление последовательного рассмотрения мотивов, образов, идей. Так, Б. Гаспаров предлагает метод «мотивного анализа» романа, поскольку основным стилевым приемом Булгакова он считает систему лейтмотивов, которые повторяются «множество раз, выступая при этом каждый раз в новом варианте, новых очертаниях и во все новых сочетаниях с другими мотивами» [194]49. Вслед за Б. Гаспаровым мотивную структуру булгаковского романа исследуют Н. Барковская [46], М. Бессонова [73], В. Гудкова [227], Н. Кожевникова [340], А. Кораблев [346]50.

Между тем, абсолютизация одного, пусть даже весьма продуктивного подхода к рассмотрению поэтической системы Булгакова чревато некоторой односторонностью ее трактовки. Так, П. Абрагам, в сущности, отказывает автору «Мастера и Маргариты» в психологизме, считая, что «отдельные персонажи произведения олицетворяют определенные психические силы сознания человека», а весь роман построен «по формуле двойника», которая выступает «как система литературных правил для анализа философско-этических проблем» [2, с. 89]. Подобная точка зрения, к сожалению, сводит на нет эстетические достоинства произведения, уподобляя его иллюстрации философских гипотез и психологических состояний человека.

Общей тенденцией современного булгаковедения становится постепенное расширение угла зрения на роман. Если Ю. Земская, например, предлагает рассмотрение «Мастера и Маргариты» как «замкнутого самодостаточного текста» [277, с. 37], то Е. Яблоков считает необходимым обнаруживать структурно-семантические связи этого романа с предшествующим творчеством писателя [703]. Аксиологический подход предполагает изучение социокультурного феномена, каким, без сомнения, является «закатный роман» Булгакова, не только в русле его творческого наследия, а через призму эстетических и нравственно-философских исканий эпохи.

Полифония романа достигается за счет многоуровневого восприятия его содержания. Авантюрно-приключенческий сюжет с элементами гоголевской фантастики причудливо взаимодействует с осмыслением глубинных нравственно-философских проблем: добра и зла, преступления и наказания, смысла человеческой жизни, цели и пределов познания. Гротескно-сатирическая линия книги (изображение бюрократов, обывателей, проходимцев) органически связана с лирико-драматической (история Мастера и Маргариты), причем реалии сегодняшнего дня (Москва и москвичи) переплетаются с библейскими легендарными временами (Ершалаим, Иешуа, Понтий Пилат) и традиционными сказочно-литературными мотивами (демоническая тема у Гёте, Гоголя).

Для Булгакова обращение к библейской теме (к «трем библейским эпизодам»: к Книге Бытия, четвероевангелию и Откровению Иоанна Богослова) не случайно. В булгаковском творчестве библейские мотивы стали и нравственным ориентиром, и способом эстетического освоения действительности. «Библейская история с ее глубоким реализмом, не исключающим, а воплощающим идеальный смысл фактов в их эмпирических подробностях, — библейская история дает свидетельство <...> правдивое и поучительное для всякого человека с историческим и художественным смыслом независимо от религиозных верований», — писал Вл. Соловьев [577, с. 13]). А кроме того, следует различать «реальную историю» и «образ истории» — систему теоретических, философских, публицистических, обыденных и т. п. представлений, которые люди данного общества создают себе об истории (и об отдельных ее эпохах) как некоем объективном процессе. Четвероевангелие — уже образ истории, миф... Так почему же Булгакову не сотворить еще один?!

Название романа «Мастер и Маргарита» акцентирует внимание лишь на одной из граней разветвленной романной структуры произведения и отнюдь не исчерпывает его проблематики. В книге Булгакова можно выделить несколько сюжетных линий — роман автора о появлении в Москве нечистой силы, роман Мастера о Понтии Пилате, роман между Мастером и Маргаритой, — и каждая из этих них представляет собой фрагмент общего художественного замысла.

Для Булгакова, чье миропонимание и ценностные ориентиры сформировались под влиянием классического искусства, особую значимость имеет принцип отражения (зеркальности). Достаточно вспомнить «Белую гвардию», «Дни Турбиных», «Бег», «Адама и Еву», где в судьбах героев преломляется Библия; «Багровый остров», в котором персонажи вставной пьесы являются гротескным отражением характерных черт актеров театра Геннадия Панфиловича, а сама пьеса не что иное, как травестийное «зеркало» идеологической халтуры, «Записки на манжетах», «Записки покойника» «Белую гвардию», «Дни Турбиных» — своеобразную авторскую интерпретацию биографии писателя. Зеркальность становится для Булгакова не просто художественным приемом, а концептуальным принципом на протяжении всего творческого пути.

Зеркальность в «Мастере и Маргарите» помогает автору выстроить систему своих ценностных ориентиров и в полной мере реализовать нравственно-эстетическую концепцию. Два романа — роман о Мастере и роман Мастера — зеркально повернуты друг к другу, а игра отражений и параллелей в них рождает художественное единство. Композиция романа представляет собой цепь взаимных отражений. Можно выделить три основные группы зеркал в произведении:

1) зеркальное отражение и историко-культурных источников;

2) зеркальное отражение жизненных реалий;

3) зеркальные отражения в самом произведении.

Опираясь в своем творчестве на эстетические традиции не только отечественной, но и мировой культуры, Булгаков творчески развивает их. Так, в «Мастере и Маргарите» отчетливо просматриваются некоторые параллели и отражения романа «Братья Карамазовы» Достоевского:

1) главными героями у Достоевского и Булгакова становятся писатели (перу Ивана Карамазова принадлежат поэмы «Легенда о Великом Инквизиторе» и «Геологический переворот», Мастер создает роман о Понтии Пилате);

2) и в том, и в другом произведении герои находятся на грани безумия (Иван Карамазов, Мастер, Бездомный), встречаются роковая любовь и любовь жертвенная (Грушенька, Маргарита, Наташа), герои видят «вещие сны» (Алеша Карамазов, Иван Бездомный, Маргарита);

3) выстраивая иерархию ценностей, оба художника вводят образ Христа в качестве нравственного ориентира; однако, в отличие от Достоевского, Булгаков отходит от канонической его трактовки, наделяя Иешуа чисто человеческим качествами;

4) сцена допроса Иешуа Пилатом явно перекликается с диалогом Великого Инквизитора51 и Христа;

5) нравственно-философская линия в обоих произведениях связана с появлением инфернального гостя; хотя у Булгакова, в отличие от Достоевского (глава «Чёрт. Кошмар Ивана Федоровича»), это событие не воспринимается лишь частным эпизодом в панораме происходящего.

Примечательно, что М. Булгаков обнаруживает своих собратьев по перу не в Д. Фурманове и А. Серафимовиче, не в А. Фадеева и Вс. Иванове, а в таких писателях, как Ф. Достоевский и А. Белый, Ф. Сологуб и Д. Мережковский. И это не случайно, поскольку общей для них явилась «мифопоэтическая традиция». Отсюда — ставшая почти афористической фраза «кота» Бегемота: «Достоевский бессмертен!» [121, т. 2, с. 665].

Так, в «Мастере и Маргарите» заметно пародийное обыгрывание52 мотивной и сюжетно-композиционной структуры романа А. Белого «Петербург». Встреча Берлиоза на Патриарших прудах может восприниматься своего рода ироническим отражением ситуации, в которой оказывается Аблеухов — отец («Петербург»), когда ему предстоит свидание с «графом Дубль-ве»; общим является и мотив предсказания покушения.

Как справедливо отмечает В. Химич, «не принимая личность и философские взгляды А. Белого, М. Булгаков, тем не менее, не... (избежал влияния — П.В.) эстетики символизма» [634, с. 79]53, поскольку это влияние носило масштабный характер и «мимо» прозы «великого лгуна» «не прошёл, в сущности, ни один из тогдашних отечественных беллетристов» [662, с. 83]54. В отдельных линиях «Мастера и Маргариты» угадываются параллели с романом А. Белого «Московский чудак», герой которого (профессор Коробкин), подобно «дяде Берлиоза» (Поплавскому), покидая своего демонического знакомого (Мандро — в «Московском чудаке» и Воланда — в «Мастере и Маргарите»), по рассеянности надевает на голову вместо меховой шапки свернувшегося клубком кота. Само изображение князя тьмы у А. Белого и М. Булгакова связано с общей для европейской культурной традиции тенденцией: физические недостатки (разноцветные глаза, кривой рот), преобладание серых и темных тонов в одежде. Однако если А. Белый придает реальному персонажу (Мандро) некоторые демонологические черты, то Булгаков поступает как раз наоборот, наделяя представителя мира потустороннего отдельными посюсторонними чертами.

В причудливом соединении реального и фантастического, абсурдного и логического, житейского и философского Булгаков смыкается с Ф. Сологубом. Именно здесь намечаются структурные переклички между «Мастером и Маргаритой» и «Творимой легендой». В обоих случаях мы имеем дело с «романом в романе», причем «вставные романы» («Королева Ор-труда»; «роман Мастера») являются своего рода ключом для понимания общего замысла и на каком-то этапе вливаются в единый текст (Триродов оборачивается «королем» Королевства Соединенных Островов; Воланд соединяет воедино древний и современный миры, а Мастер в финале, отпуская Пилата, завершает «свой роман»). Обращают на себя внимание некоторые сюжетные «совпадения». Так, сцены воландовского бала во многом напоминают фантастический парад у Триродова, отдельные черты которого нетрудно увидеть у Мастера (стремление к одиночеству, единая цель жизни — свой роман); впрочем, и Маргарита близка сологубовской Елисавете (такая же верная спутница, разделяющая до конца судьбу возлюбленного; даже желтый цвет одинаково ими любим). Королева Ортруда из «воспоминаний» Елисаветы более похожа на Маргариту — ведьму, поскольку готова не только позировать обнаженной, но и «летать на шабаш каждую ночь» (если бы жила в Средние века). Выпив «фалернского вина», Маргарита вместе с Мастером покидает бренную землю и обретает покой в «вечном приюте». Подобная ситуация возникает и в «Творимой легенде» Ф. Сологуба, когда Триродов вместе с Елисаветой, выпив чудодейственный напиток, отправляются сначала в мистическую землю Ойле, а затем в Королевство Соединенных Островов.

Возможно, к роману Д. Мережковского «Леонардо да Винчи» восходит воландовское определение Мастера («романтический мастер», «трижды романтический мастер» [121, т. 2, с. 683]), которое ассоциируется с обращением Галеотто Сакробоско к Леонардо («трижды великий Гермес», «Гермес Триждывеликий», «Гермес Трисмегист»). Левия Матвея можно рассматривать как своего рода отражение образа Тихона из трилогии Д. Мережковского: оба играют сходную роль ученика — последователя, оба переживают «кризис веры» (мотив «мертвого Бога» у Д. Мережковского и «Бога зла» у Булгакова).

Неиссякаемым источником вдохновения для М. Булгакова становится творчество Н. Гоголя, у которого он учился и которому подражал. М. Чудакова и В. Лакшин полагают, что даже акт сожжения Булгаковым первой редакции романа «Мастер и Маргарита» является своего рода «игрой в Гоголя», «клиническим анализом <...> состояния Гоголя в момент сожжения рукописей» [см. 659, с. 375]. Булгаковский этический кодекс, подобно гоголевскому, построен на романтическом двоемирии, нравственно-философские постулаты которого в начале XX веке отстаивали (каждый по-своему) Вл. Соловьев, С. Булгаков, Н. Бердяев, С. Трубецкой, — антитезе идеального начала («духовного», «божественного» и «бесконечного») и нивелирующей личность действительности (бездуховной, плотской и приземленной).

Следствием этого противопоставления становится разделение «зла» на «мировое» и «житейское», «рождение» в бездуховном мире образов — марионеток55; появление «романтической иронии», цель которой, по замечанию Ф. Шлегеля, заключается в преодолении противоречия между идеальным миром автора — романтика и ограниченным его воплощением. Булгакова привлекает в Н. Гоголе его признание самоценности всех эстетических систем56 и романтическая вера в мессианскую роль художника.

Особое место в булгаковском романе занимает гофмановская традиция. 7 августа 1938 года Булгаков пишет своей жене: «Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана57. Я берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в «Мастере и Маргарите»! Ты понимаешь, чего стоит это сознание — я прав!» [129, с. 593]. Многочисленные пометы Булгакова в тексте статьи, сохранившейся в его архиве, свидетельствуют, что писателя особенно привлекало в творчестве Гофмана сознательное и принципиальное утверждение авторской позиции, сатирическое изображение действительности как неотъемлемое свойство этой позиции, противостояние творческой личности и окружающего мира, приводящее эту личность к преждевременной смерти или безумию.

Очевидным представляется знакомство Булгакова и с предисловием Вл. Соловьева к сказке Э. Гофмана «Золотой горшок», некоторые детали которой имеют параллельные соответствия в «Мастере и Маргарите». Так, разговор между студентом Ансельмом и старухой — ведуньей напоминает диалог Маргариты и Азазелло с приглашением на бал к сатане; Вероника из «Золотого горшка» считает злополучного черного кота старухи — ведуньи не «злобной тварью», а образованным молодым человеком, и, словно в подтверждение возможной метаморфозы, в финале булгаковского романа кот Бегемот оборачивается юношей — пажем.

Обращает на себя внимание удивительное созвучие соловьевской оценки произведений Гофмана58 и возможной характеристики булгаковского творчества59, в частности, романа «Мастер и Маргарита». Так, Вл. Соловьев пишет: «Существенный характер поэзии Гофмана, выразившийся в этой сказке с особенной ясностью и цельностью, состоит в постоянной внутренней связи и взаимном проникновении фантастического и реального элементов, причем фантастические образы, несмотря на всю свою причудливость, являются не как привидения из иного, чужого мира, а как другая сторона той же самой действительности, того же самого реального мира <...>. Поэтому <...> повседневная действительность имеет у Гофмана всегда и постоянно, а не случайно только, некоторую фантастическую подкладку <...>. В фантастических рассказах Гофмана все лица живут двойной жизнью, попеременно выступая то в фантастическом, то в реальном мире. Вследствие этого они, или лучше сказать, поэт — через них — чувствует себя свободным, не привязанным исключительно ни к той, ни к другой области. <...> Таким образом, фантастический элемент является у Гофмана очеловеченным и натурализованным; и если присутствие этого элемента позволяет поэту относиться свободно к реальному миру, то в признании этого последнего с его законными правами он находит точку опоры для такого же свободного отношения к элементу фантастическому; он не подавлен, не связан им, может свободно играть с ним. Эта двойная свобода и двойная игра поэтического сознания с реальным и фантастическим миром выражается в том своеобразном юморе, которым проникнуты произведения Гофмана и, в особенности, его сказки. Этот глубокий юмор возможен только при указанном характере поэтического мировоззрения, т. е. есть при равносильном присутствии реального и фантастического элемента, что освобождает сознание поэта, выражающееся в этой своей свободе как юмор» [581, с. 164].

В творчестве Гофмана Булгакову созвучен удивительный сплав этического максимализма и безудержной игры фантазии, романтической веры в торжество справедливости и едкой сатиры, гротеска и философской рефлексии. В. Гусев [см. 233, с. 33], В. Немцев [см. 454, с. 13], Б. Соколов [см. 573, с. 81—82] не случайно и совершенно справедливо вписывают «Мастера и Маргариту» в романтическую традицию, где «царствует карнавальное время», сквозь которое «проглядывает бытовой мир».

Однако романтическое начало, привлекающее Булгакова ориентацией на этические и эстетические идеалы60, не исчерпывает своеобразия поэтического дарования художника. «В своем романе М.А. Булгаков одновременно ультраромантик и ультрареалист, подобно Гофману» [цит. 126, с. 542], — писал П. Попов. «Мастер и Маргарита» опирается на традиции Н. Гоголя и М. Салтыкова-Щедрина, Ф. Достоевского и Данте, Т. Гофмана и И. Гёте, средневекового фарса и народной смеховой культуры. В «закатном романе» заметны отголоски множества других произведений реалистического, романтического, символистского планов61. В начале 20-х годов Е. Замятин писал по поводу подобного причудливого сочетания: «Реализм — тезис, символизм — антитезис, а сейчас — новое, третье, синтез, где будет одновременно и микроскоп реализма, и телескопические, уводящие к бесконечностям, стекла символизма» [274, с. 66].

Возвращаясь к проблеме зеркальности, следует отметить, что зеркала «Мастера и Маргариты» создают некое концептуальное поле, в котором взаимодействуют реальный, мистический и архетипический планы повествования. Таким образом, принцип зеркальности62 определяет самую суть булгаковского изобразительного мышления, в результате чего авантюрно-приключенческий сюжет обретает глубинный нравственно-философский смысл.

Отражения в зеркале булгаковского романа зачастую полемичны по отношению к первоисточнику. Так, доктор Фауст отражается в Мастере, Мефистофель — в Воланде, а Гретхен — в Маргарите. Булгаков сознательно делает все узнаваемым; но за внешним подобием скрыта совершенно иная суть. «Антифаустом»63 называет булгаковский роман критик Г. Симаков [14, с. 349—365]. Истоки «отталкивания» обнаруживаются не столько в эстетической, сколько в философской, этической сфере.

Благодаря системе зеркал в произведении роль отдельных персонажей укрупняется, они становятся выразителями общественных явлений. Так, сюжетная линия Иешуа воспринимается как трагическая параллель судьбы Мастера, а перипетии из жизни Ивана Бездомного — трагикомический вариант того же характера. Встретившись в палате психиатрической лечебницы с поэтом Бездомным, Мастер спрашивает: «— Так из-за чего же вы попали сюда? — Из-за Понтия Пилата, — хмуро глянув в пол, ответил Иван. — Как?! — забыв осторожность, крикнул гость, и сам зажал себе рот рукой, — потрясающее совпадение!» [121, т. 2, с. 446]. Пребывание героя в психиатрической лечебнице становится отражением духовной изоляции Булгакова.

История Мастера — своеобразное преломление биографии автора. Елена Булгакова, например, «утверждала автора в роли Мастера, себя в роли Маргариты...» [174, с. 484]. С этим отчасти не согласна Н. Крымова, которая полагает, что Елена Сергеевна «не была Маргаритой, как иногда думают и как гласит легенда. Но она ею стала. Булгаков увидел в ней свою Маргариту, полюбил, а потом и сотворил» [цит. 255, с. 6]. Подобно Мастеру, в марте 1930 года Булгаков сжигает рукопись своего романа64, а затем, через три года, вновь возвращается к работе над произведением65. В «Мастере и Маргарите» Воланд предлагает герою предъявить роман о Понтии Пилате. «Я, к сожалению, не могу этого сделать, — ответил Мастер, — потому что я сжег его в печке. — Простите, не поверю, — ответил Воланд, этого быть не может. Рукописи не горят» [121, т. 2, с. 591]. Здесь слышатся не только вера в неистребимую силу искусства, но и отголоски собственной судьбы.

В современном булгаковедении неоднократно предпринимались попытки структурировать «Мастера и Маргариту», опираясь на зеркальные отражения. Б. Соколов, например, определяя художественное пространство романа как совокупность «миров», выстраивает цепочку триад, в которую включает «функционально подобных» персонажей каждого из «миров». К сожалению, не во всем можно согласиться с исследователем. Так, сопоставляя Пилата, Воланда и Стравинского, литературовед именует Воланда «сниженным подобием» Пилата («потому, что «князь тьмы» почти начисто лишен каких-либо психологических переживаний, которыми так богато наделен терзаемый муками совести за свою минутную трусость прокуратор Иудеи»), а Стравинского — «сниженным подобием» Воланда, поскольку он также («определяет судьбу» всех тех персонажей современного мира, которые попадают в его клинику в результате контакта с сатаной»). Куда же в таком случае следует отнести Берлиоза, Арчибальда Арчибальдовича, управдома?!

Спорными представляются и последующие рассуждения исследователя о том, что «Воланд пародирует Пилата — человека, стоящего как бы во главе всего ершалаимского мира, того, от кого зависят судьбы и Каифы, и Иуды, и Иешуа, и у кого в подчинении «свита» — Афраний, Марк Крысобой и верный Банга. Пилат пытается спасти Иешуа, но, в конце концов, вынужденный отправить Га-Ноцри на смерть, тем самым обеспечивает ему и себе бессмертие в веках» [573, с. 105]. Думается, что от Пилата (не Воланда!) не зависят не только судьбы Каифы и Иешуа, но и его собственная. Едва ли можно согласиться и с попыткой уподобления героев на основании «наличия свиты». И если сопоставление Афрания и Коровьева-Фагота вполне допустимо66, то включение в эту «триаду» врача клиники Федора Васильевича несколько нарочито: «Афраний во время казни Иешуа и врач во время первого допроса Ивана Бездомного восседают на высоких табуретах на длинных ножках. Коровьев носит пенсне и усы, врач — очки и клиновидную бородку» [573, с. 108]. Недостаточно мотивированы и последующие «триады»:

• Марк Крысобой — Азазелло — Арчибальд Арчибальдович67;

• Банга — Бегемот — Тузбубен68;

• Низа — Гелла — Наташа69;

• Иосиф Каифа — Михаил Александрович Берлиоз — неизвестный из Торгсина70.

Убедительнее других, хотя и не бесспорными, представляются «триады» предателей (Иуда — Алоизий Магарыч — Майгель) и учеников (Левий Матвей — Бездомный — Рюхин).

Чувствуя, что принцип триад «срабатывает» не во всем, исследователь определяет отражение истории Иешуа в сюжетной линии Мастера как «диа-ду», судьбу Маргариты рассматривает как «монаду»; а затем и вовсе дополняет «выделенные <...> триады до тетрад»71.

Свой вариант группировки персонажей по оценочным основаниям предлагает О. Викторович [161, с. 169]; она выделяет следующие оппозиции:

• деятели — созерцатели (Маргарита — Мастер; Берлиоз — Бездомный);

• учитель — ученик (Берлиоз — Бездомный; Мастер — Бездомный);

• спаситель — спасаемый (Маргарита — Мастер; Бездомный — Москва).

К сожалению, и подобная «классификация» не способствует более глубокому пониманию произведения.

Думается, что подобные «группировки образов», а их, по подсчетам Б. Соколова, 510, оборачиваются самоцелью и являются искусственными. Учитывая ценностные установки автора, следует говорить о типах и архетипах, о прототипах и двойниках. Причем наличие и число этих «двойников» не связано напрямую с количеством миров, в коих они пребывают.

Таблица 2.

| ТИП | АРХЕТИП | ПРОТОТИПЫ | ДВОЙНИКИ |

| Творец и невинная жертва | Иисус (Иешуа) | Мольер, А. Пушкин, Н. Гоголь72, М. Булгаков и т. д. | Иешуа — Мастер; Мастер — Бездомный |

| Предатель | Иуда | С. Битков, И. Богомазов, Муаррон и т. д. | Иуда — барон Майгель, Алоизий Магарыч, Тимофей Квасцов |

| Неправый суд и палачи | Синедрион, Каиафа, Пилат | РАПП, Эм. Бескин, О. Литовский, С. Якубовский и т. д. | Синедрион — МАССОЛИТ; Каифа — Берлиоз; Пилат — Стравинский; Крысобой — Ариман, Лаврович, Латунский |

| Ученики (сподвижники) | Евангелисты, апостолы | Е.С. Шиловская, Гретхен, Маргарита Валуа, Маргарита Наварская и т. д. | Левий Матвей — Маргарита; Маргарита — Наташа |

Представленные в каждом из временных пластов (миров романа) персонажи отражаются друг в друге, и трагические события далекого Ершалаима оборачиваются фарсом в современной Москве. Так, в мифопоэтическом сознании73 автора прошлое становится архетипической основой для осмысления современных проблем. Ставшая явью легенда о Понтии Пилате зеркально отражается в судьбе Мастера: перед читателем возникают и невинная жертва (Мастер), и предатель (Алоизий Магарыч), и палачи (Латунский, Лаврович, Ариман74), и тот, кто не успел предотвратить трагедию (Маргарита).

Булгаковский роман, в котором «миф превращается в реальность, но и реальность тем самым превращается в миф» (Б. Гаспаров [194]), строится по принципу отражения, благодаря чему сюжетные линии современной Москвы воспринимаются в свете этического опыта древних глав.

Таблица 3.

| ЕРШАЛАИМ | МОСКВА |

| Иешуа говорит истину. | Мастер «угадывает» истину (об Иешуа и Пилате). |

| Иуда предает Иешуа. | Магарыч пишет донос на Мастера. |

| На допросе Иешуа называет Иуду добрым и любознательным человеком. | Мастер характеризует Алоизия Магарыча как интересного и любознательного человека. |

| Иешуа судят за истину. | Мастера судят за истину. |

| Первосвященники хотят предать забвению имя Иешуа и слова его. | Разгромные статьи против «пилатчины» приводят к сожжению рукописи, а Мастер попадает в сумасшедший дом. |

| Левий Матвей страдает от того, что не успел предотвратить мучительную казнь Иешуа. | Маргарита винит себя в том, что некогда оставила Мастера одного, а когда вернулась, то «было уже слишком поздно». |

| Левий Матвей стремится сохранить хотя бы отрывочные записи проповедей Иешуа. | Маргарита отчаянно пытается спасти хоть что-то из написанного Мастером. |

| Левий Матвей намеревается отомстить Иуде. | Маргарита устраивает погром в квартире критика Латунского. |

| Иешуа и его верный ученик обретают Царство «не от мира сего». | Покидая бренный мир, Мастер и верная ему Маргарита обретают «вечный приют». |

Представляет интерес попытка А. Кораблева [347, с. 177] соотнести «семь главных героев» с семью православными таинствами. Однако вероятнее другое: некоторые таинства православной церкви нашли травестийное отражение в романе. Так, «крещение» ассоциируется с купанием Ивана Бездомного в Москве-реке, «бракосочетание» с «тайной женитьбой» (не по церковному обряду) Мастера и Маргариты, «исповедь» — с «откровением» Мастера Ивану Бездомному в психиатрической клинике, «причащение» — с «посвящением» Маргариты в королеву воландовского бала, более напоминающее Черную мессу. Что же касается «соборования», «миропомазания» и «священства», то об этих таинствах исследователь справедливо умалчивает, так как любая параллель здесь была бы надуманна.

Своеобразие поэтики «Мастера и Маргариты» проявляется в особой лексико-ритмической структуре текста, отражающей не только доминантные для того или иного образа словоопределения, ключевые для той или иной ситуации значения, но и семантическое поле авторского замысла. Так, вопреки мнению критиков, которые, дискутируя о главном герое романа, «выбирают» между Воландом и Мастером, чаще всего в «Мастере и Маргарите» встречается Пилат: его имя или упоминания о нем звучат в тексте 456 раз (в том числе 258 раз он обозначен как «прокуратор»). С личностью Воланда мы встречаемся 450 раз (в том числе 66 раз его именуют «мессиром», 52 — «профессором», 39 — «иностранцем», 22 — «консультантом», 8 — «сатаной» и 6 — «дьяволом»). Имя «Маргарита» встречается 431 раз (в том числе 9 раз ее называют «Марго»). Мастер упоминается так или иначе 155 раз, Иешуа — 69 (в том числе 11 раз его именуют «философом»). Эта статистика весьма показательна при оценке авторского внимания к тому или иному персонажу книги. Хотя однозначно ответить на вопрос, кто же является главным героем романа, не представляется возможным. Почти со всеми героями (кроме Иешуа) Булгаков знакомит читателя уже оглавлением:

• Пилат — «Понтий Пилат» (глава 2), «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа» (глава 25);

• Воланд — «Великий бал у сатаны» (глава 23);

• Маргарита — «Маргарита» (глава 19), «Судьба мастера и Маргариты определена» (глава 29);

• Мастер — «Извлечение мастера» (глава 24), «Судьба мастера и Маргариты определена» (глава 29);

• Иван Бездомный — «Раздвоение Ивана» (глава 11);

• Иуда — «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа» (глава 25);

• Коровьев — «Коровьевские штуки» (глава 9), «Последние похождения Коровьева и Бегемота» (глава 28);

• Азазелло — «Крем Азазелло» (глава 20);

• Бегемот — «Последние похождения Коровьева и Бегемота» (глава 28);

• Никанор Иванович — «Сон Никанора Ивановича» (глава 15).

Булгаков выстраивает в романе «оригинальную синтетическую философскую концепцию» [575, с. 306], которая опирается на русскую религиозно-философскую традицию; в ней причудливо преломились и немецкая классическая философия, и отголоски гностических доктрин. Подобно многим литературным и философским предшественникам, Булгаков сталкивает добро и зло, причем полем битвы оказываются человеческие души75, а судьями — посланцы Света (Иешуа) и Тьмы (Воланд). Однако в булгаковском романе даже «зло имеет положительную ценность: в царстве злых существ оно используется для исцеления от зла» (Н. Лосский [383, с. 302]).

Литературоведы по-разному определяют источники, к которым восходит образ Воланда. Политизированная критика обращается к поиску прототипов, которых усматривает в американском после Буллите (А. Эткинд), в Сталине (А. Дравич), в Ленине (Б. Соколов). И хотя отдельные параллели представляются весьма интересными (например, сравнение бала в американском посольстве с «великим балом у сатаны» [694, с. 347—369]), но наиболее правомерной представляется Литературно-философская версия, согласно которой «предшественниками» Воланда — причем отношение Булгакова к ним во многом полемическое — являлись ветхозаветный «князь мира сего», гностический Демиург и гетевский Мефистофель.

Образ Мефистофеля встречается уже в повести «Тайному другу», хотя и в несколько нетрадиционном наряде: «От обычного его наряда остался только черный бархатный берет, лихо надетый на ухо. Петушиного пера не было. Плаща не было, его заменила шуба на лисьем меху, и обыкновенные полосатые штаны облегали ноги, из которых одна была с копытом, упрятанным в блестящую галошу» [131, с. 590]. Воланд в «Мастере и Маргарите» тоже отличается от персонажа трагедии И. Гёте, однако их преемственная связь очевидна:

Таблица 4.

| «ФАУСТ» | «МАСТЕР И МАРГАРИТА» |

| ВНЕШНИЕ АТРИБУТЫ | |

|

«...траурный плащ, подбитый огненной материей, <...> длинная шпага с поблескивающей золотой рукоятью <...> бархатный берет с петушьим потрепанным пером...» [121, т. 2, С. 573, 579]. |

| ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ГЕРОЕВ | |

ФАУСТ...

МЕФИСТОФЕЛЬ...

|

Берлиоз с досадой выговаривает Бездомному:

«...и никого не было, в том числе и Иисуса <...> — и в этот момент <...> иностранец вдруг поднялся и направился к писателям <...> — Разрешите мне присесть? — вежливо попросил иностранец <...> [121, т. 2, с. 383, 384]. |

| РЕМИНИСЦЕНЦИИ | |

| «ФАУСТ... черный пес бежит по пашне... Вот, значит, чем был пудель начинен!» [198, с. 43, 49]. | «трость с черным набалдашником в виде головы пуделя76 <...> тяжелое в овальной раме изображение черного пуделя <...> подушка с вышитым на ней золотым пуделем...» [121, т. 2, с. 383, 630, 632]. |

| УКАЗАНИЯ НА ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ РОДСТВО | |

| «Кухня ведьмы. (На огне низкого очага стоит большой котел... <...>

ВЕДЬМА... (Заметив Фауста и Мефистофеля.)

(Сунув шумовку в котел, обрызгивает всех воспламеняющейся жидкостью...)» «Детеныши, играя, выкатывают на середину комнаты большой шар). САМЕЦ.

|

«— Приближенные утверждают, что это ревматизм, — говорил Воланд <...> — но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в тысяча пятьсот семьдесят первом году в Брокенских горах, на Чёртовой Кафедре <...>.

«— Я вижу, что вас интересует мой глобус... не люблю последних новостей по радио <...> Мой глобус гораздо удобнее, тем более, что события мне нужно знать точно» [121, т. 2, с. 627]. |

У И. Гете однажды встречается имя «Воланд», а в «Мастере и Маргарите» трижды упоминается трагедия «Фауст» и один раз её герой (доктор Фауст). Не случайным является и ответ Воланда на вопрос о национальности: «Вы — немец? — осведомился Бездомный. — Я-то?.. — Переспросил профессор и вдруг задумался. — Да, пожалуй, немец...» [121, т. 2, с. 334].

Воланд не случайно называет себя «специалистом по черной магии», который приглашен в государственную библиотеку разобрать рукописи «чернокнижника Герберта Аквиларского»77 [121, т. 2, с. 334]. Появившаяся в Москве нечистая сила лишь отчасти исполняет свое традиционное предназначение. Искушая отягощенную злом материю, сатана, которому, как и гётевскому Мефистофелю [см. 198, с. 100], более по душе другое имя — мессир78, вершит суд над человеческими пороками. Над порядочными людьми он не властен, поскольку руководствуется вполне христианской заповедью: «...каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это!» [121, т. 2, с. 642]. Ценностный этический кодекс «Мастера и Маргариты» представляет собой некую систему, развивающуюся посредством взаимодействия своих компонент: религиозной (некоей программы спасения человечества от грядущей духовной катастрофы) и нравственной (оценки субъекта самой этой акции спасения). Как заметил однажды Ф. Достоевский, «мир спасется уже после посещения его злым духом» [245, т. 21, с. 204].

М. Булгаков не случайно называет своим учителем Н. Гоголя. Многое сближает их, но более всего — умение использовать фантастику, гротеск для вполне «реалистического задания» как способ укрупнения и заострения образов, как средство нравственно-философского осмысления действительности. Подобно Н. Гоголю, М. Булгаков психологически мотивирует гротеск. При этом фантастический план являет собой как бы скрытое содержание характеров, их «гротескный отсвет». Такой, например, предстает перед читателем галерея «безголовых», начиная с Берлиоза, Бенгальского, и кончая руководителем пресловутого учреждения, одобрившим резолюции, подписанные его костюмом.

Повествование в «закатном романе» захлестывает стихия гротеска: переплетение сатирической и трагической, лирической и иронической, фарсовой и драматической тональностей создает необычайную стилевую «гармонию», в которой никого уже не удивляет совмещение реальности и фантастики, современности и мифа, бытописательства и философской глубины. В. Чеботарева справедливо замечает, что сюжет булгаковского романа в чем-то родственен сюжету «Мертвых душ» [643, с. 175]. Действительно, Воланд, подобно гоголевскому Чичикову, коллекционирует души, причем «мертвые души»79. В поэме Н. Гоголя сюжет играет роль своеобразного экзамена героев на человечность. Той же цели служит и визит Воланда со свитой в Москву конца 20-х — начала 30-х годов80.

Первым не выдерживает «экзамен» руководитель МАССОЛИТа Берлиоз, затем — Иван Бездомный. Каждому из персонажей этой человеческой комедии воздается не столько за грехи, сколько по заслугам: Берлиозу — за непоколебимую самоуверенность, Бездомному — на невежество, Бенгальскому81 — за нахальное фиглярство, Степе Лиходееву — за пьянство, Аннушке-Чуме — за жадность и т. д. Это ли не «мертвые души»!?

С точки зрения Б. Соколова, объектом сатиры в «Мастере и Маргарите» являются «приспособленцы в литературе и искусстве, бюрократы, паразитирующие на ниве культуры» [573, с. 151]. Думается, что предметов авторского осмеяния в романе куда больше. Деяния сатирических персонажей выстраиваются в целую систему греховных пороков. Причем не только из «семи кругов» Чистилища «Божественной комедии» Данте: гордыня (Берлиоз), зависть (Латунский, Поплавский); гнев (Прохор Петрович), скупость (буфетчик Соков), расточительность (Арчибальд Арчибальдович), чревоугодие (Степа Лиходеев), сладострастие (Аркадий Семплеяров, Николай Иванович). За мошенничество наказаны работники Торгсина, за взяточничество — Никанор Иванович, за жадность — посетители «дамского магазина» в Варьете, за скептицизм — Римский, за доносительство — Майгель и т. д.

Каждому воздается не только по заслугам, но и «по вере его»:

• директор Варьете настолько погряз в разврате и пьянстве, что себя не помнит — в Ялту его;

• Варенуха, привыкший наживаться на распространении контрамарок, превращен в вампира;

• управдом Босой верит только взяткам — рублевая пачка «в подарок» сама вползла к нему в портфель (почти как в «Зойкиной квартире»), а затем превратилась в долларовую;

• сластолюбивый бюрократ Николай Иванович оборачивается боровом.

И лишь дядя покойного Берлиоза, возмечтавший о московской квартире, с позором изгоняется из нее.