Перед нами лежит Роман. Булгаков продолжал над ним работать и из посмертного далека руками Елены Сергеевны и Ермолинского. «...Мы с Леной были увлечены перепечаткой «Мастера и Маргариты», его окончательной редакцией, то есть с последними поправками уже слепого, умирающего автора. Лена волновалась, перепечатывая внесённые её рукой под его диктовку изменения... И вот роман лежит стопкой аккуратных листков!» (9; 117).

Недаром Булгаков жаловался при диктовке-редактуре 1938 года в письмах жене: «Ах, какой трудный путанный материал!» — эти же сложности в конце концов достались и ей. Многочисленные изменения в элементах текста: замена фамилий, имён и отчеств персонажей, названий мест действия (скажем, Владикавказа на Ялту или Эн-Сарида на Гамалу) надо было отследить по всем эпизодам произведения и не упустить требующихся корректировок деталей. Увы, это оказалось не по силам чрезвычайно заинтересованной и прилежной ученице мастера. Нестыковки, незамеченные разночтения, неисправленные старые варианты нет-нет да и встречаются внимательному читателю. Когда следовало бы за автора, но в его интересах исправить неизбежные в таком сложнейшем «производстве» оплошности, ей это сделать было легче всего. Теперь, при естественной канонизации каждой запятой опекаемого «обслуживающим персоналом» гения внести в текст подобного рода изменения чрезвычайно трудно. «Елена Сергеевна была не только помощницей, но и доверенным лицом писателя; в её пользу составлены его прижизненная доверенность и посмертное завещание; у неё были особые права, каких другие текстологи и редакторы Булгакова не имеют» (1/5; 668).

И всё же плод коллективных усилий, текст Романа, был доведён до того состояния, которое позволяет рассматривать его как законченное целое прежде всего в плане духовной архитектоники и художественной выразительности. Некоторые логические несообразности и несоответствия уже абсолютно не мешают целому. Они напоминают известное разночтение цвета драпировки и её отражения у одного из выходящих из воды евреев в картине А. Иванова «Явление Христа народу». Булгаков настолько стремился к совершенству и настолько хорошо его себе представлял, что мучился, умирая: «Там есть длинноты, что-то лишнее, и что-то важное упущено,» — жаловался он Ермолинскому (9; 94). Истина, которой он служил, не позволяет эстетски или садистически злорадно смаковать ляпсусы великого текста, из издания в издание упорно (и у-порно) перевторяя их. Однако изучать текстуру камня можно только на остывшей и превратившейся в минерал материи, а не на ещё клокочущей лаве.

Текст Романа, напечатанный в пятитомном собрании сочинений Булгакова, изданном в 1990 году, уже позволяет заниматься такой тончайшей «кристаллографической» работой. Грандиозность свершения побуждает с уверенностью говорить о неслучайности каждого элемента произведения независимо от того, произошла ли она прямым умыслом автора или является следствием благого вмешательства Высших Сил. Для такого вмешательства следовало набрать определённый критериум боговдохновенности, чтобы это включение не явилось грубым нарушением установленных свыше же правил игры. Булгаков соответствовал уровню уже в 1927 году, когда начал собирать материал для Романа, тем не менее каждая новая редакция была не просто текстологической шлифовкой целого, а прежде всего повышением планки задания, сложности и ответственности задачи. Мистические университеты Волошина-Флоренского-Шмакова привели к тому, что желание сказать нечто важное человечеству приобрело черты реального творческого замысла. В центре этого проекта стала идея рассказа о Христе очевидца, каковым мог быть в силу бессмертия только сам Сатанаил. Тем более, что время от времени он в той или иной — пусть фантомной (по сути), но достаточно реально визуализированной — форме оказывается на Земле, с которой находится в постоянном контакте в качестве Князя мира сего. Такова мифология европейского человечества, ставшая за последние столетия универсальной. Дьявол, появляющийся в стране государственного атеизма, дважды нарушает «запрет на себя» — как на материально сомнительное и как на «идеологически невыдержанное» нечто. Запрет запретом, а он возьми да и возникни наперекор регламенту и табу.

Категорически посюстороннее сознание мещанина и бытового материалиста воспринимает Булгаковскую историю как цепь психических недомоганий, нервных расстройств и галлюцинаций, чтобы для собственного спокойствия объяснить тривиальным и обыдённым экстраординарное и незаурядное. Мозговой ливер филистера не допускает ничего выходящего за пределы собственного понимания. Нужно это прежде всего для успокоения своей нечистой совести, для скрытия реальных размеров их облачённых в позлащённые мундиры и сутаны ничтожеств. Для них равно неприемлем как непохожий на них Христос, так и непохожий на них Дьявол. Для них не существует всё запредельное, а предел они полагают близ своего измазанного помоями пятака.

Духовное свинство — главный объект сатирического пера Булгакова, мишень (согласно трансцендентному значению имени) его остроумных эскапад. Юмористическая дерзость «поражённого в правах» интеллигента и сомнительные права поражённого реальностью невозможного обывателя — вот те клещи, какими Булгаков впивается в размякшую в самодовольстве нежную плоть мира. Обнажая рыцарский меч слова, он, не колеблясь, встаёт на защиту истины, как и его любимый герой; с ним он самоидентифицировался до конца в финале жизни: «Дон-Кихот. Ну, что же... Я буду сражаться с вами вашим же оружием — языком!» Они, против кого была направлена мощь его иронии, считали себя хозяевами на земле в пределах узурпированной власти. Выяснилось же, что есть некто с названием Князь мира сего, перед коим основательность их посюстороннего владычества оказалась дутой, условной, смешной. Фундаментальные позиции этого распорядка вдруг лопнули, как мыльные пузыри, земные божества брякнулись жалкими раскоряками, судорожно пытаясь сориентироваться во внезапно потерявших привычные очертания положении и значении вещей. Амбициозные претензии смертности неожиданно высветились до глубин в своей патологической безосновательности, а заявки на прогностическую дальновидность оказались пустозвонно-мнимыми. На земле не может иметь места самовластие человека в силу низкого уровня его эволюционного развития, а в космическом целом — никогда в принципе. Человек потому прекрасен, что богоподобен, а не потому, что равняется сам себе (что становится очевидно при ленински-картавом произнесении слова).

Красота и совершенство космоса положены на его гармонии (Garmonia Mundi пифагорейцев), а не на конфликтности, ненависти и вражде, как это измыслили богословствующие политиканы. Мир создан полярно, но эти полюса никак не окрашены этически. Поделённое надвое божественное совершенство наполнило Вселенную полусовершенными элементами, зато они ищут друг друга, стремятся навстречу друг другу, чтобы воссоздать своё прежнее единство в божественной полноте. Этот поиск, это стремление — есть жизнь вселенская и её фрагментом на пороге мира духовного и мира материального является земная жизнь.

Профанное сознание видит картину мира исходя из данных своей материальной агрегатности, почитая её не только высшей из всех возможных, но и единственно сущей. Человеческое рассматривается из кондиций животного, культ стаи (с выспренним названием «народ») и биологическая иерархия стада стали к началу XX века определять самосознание масс. Сила мысли как принцип стала уступать место культу просто силы. Звериное, к чему было некогда привито разумное, восстало против привоя своим тёмным аборигенским естеством. Но что может зверь пред лицом сверхъестественного или хотя бы космических катастроф? — Только забиться в угол и трястись, повторяя заученные некогда бесплодные формулы. Только ритуально сучить ручонкой да умасливать непонятных, но грозных идолов. Только испуганно совать взятки жиреющим на невежестве да цинически разжигающим страх посредникам.

Об этом Роман, и всё это в нём есть, в ярчайшей форме.

Он — о главном. О том, без чего — нельзя. Нехорошо. Недостойно. Это не только Евангелие, т. е. Благая весть, но и Апокалипсис, т. е. Откровение. Это и Книга Жизни, как некогда прочёл слово евангелие Иоанн Богослов, первую часть его переведя ивритским Ева — жизнь. Ибо на смену евангелиям, трактующим о Боге мёртвом, пришло Евангелие, повествующее о Боге живом. Посему от этого рассказа невозможно оторваться.

Уже в первом варианте текста основная и самая невероятная коллизия заключается в том, что сидящий на Патриарших иностранец излагает своим собеседникам «как всё было на самом деле», апеллируя к тому, что сам это видел. Правда, как выясняется, «вещественных доказательств» у него нет, приходится рассчитывать только на силу слова (т. е. на феномен присутствия в рассказе Христа-Логоса). И Булгаков наваливается на эту одиночную вначале Ершалаимскую главу всем своим феноменальным дарованием. Несмотря на высочайший уровень получившегося текста, он правит, шлифует, расширяет и оттачивает его, доводя до такого совершенства, что сегодня знаменитое «В белом плаще с кровавым подбоем» стало лучшим зачином литературных произведений мира. Роман пришлось совершенствовать сразу по нескольким линиям (силовым): по истинности, по ёмкости информации на текстовую единицу, по тотальной трансцендентной пронизанности, по реалистической достоверности, по смеховой насыщенности, по эзотерической самостоятельности в отношении к профанной культуре (вернее — субкультуре), по отстранённости от личной вердиктности по поставленным проблемам, по укрупнению масштабности без потери тонкости в прописывании деталей и...

Сумма текстов всех редакций представляет прекрасную, грустную и поучительную картину: перенасыщенный раствор выпадает кристаллами, а Булгаков всё накладывает и накладывает новые компоненты, не жалея завоёванных позиций, не экономя вещества на другие свершения. Всё, что накопила за жизнь душа, — всё было брошено в МиМ. — И ничего не упало мимо. Никакое коммерческое задание не истребовало бы для себя такого количества совершенств — так может твориться только чистый дар Богу. Что Булгаков достиг библейского уровня ~ несомненно. Если же брать ординарную библейскую сказовость, то её он и превзошёл. Только Достоевский дышал воздухом тех же высот.

Безумно жаль утраченных навсегда вариантов. После фундаментального самосожжения 1930 года он ещё несколько раз фрагментарно уничтожал Роман по разным, не всегда творческим, причинам. Потому жаль, что после МиМ лучшее, что написал Булгаков — это варианты Романа. Тем паче, что исчезли главы более уже не возобновлённые.

Он добился главного — текст МиМ как информационный поток сделался явлением пятого измерения. Он наметил себе вершину — и взял её. Он обменял свою жизнь на самое лучшее, на что только можно было её обменять. Он не получил свободы передвижения, пляжей на Ривьере, не услышал балалаечных переборов своего младшего брата. Зато он получил свободу в небесах и воспользовался ею от души. Были ли Высшие Силы жестоки к нему, не внимая жадным требованиям «дитяти»? — Он же и ответил на этот вопрос: «Иногда лучший способ погубить человека — это предоставить ему самому выбрать судьбу». Исчезновение этой невероятной по глубине сентенции Воланда из окончательного текста является невосполнимой утратой. Это один из принципов законодательства Высших Сил, и это, безусловно, евангелическая фраза.

И главное: когда Воланду предоставляется возможность произнести Евангелие (Благую весть), он рассказывает не о себе, а о Иешуа Га-Ноцри. Как очевидец и как, по проницательному наблюдению Берлиоза, любящий Иисуса Христа, он с ходу создаёт самое достоверное, а потому и самое совершенное из всех Евангелий. — Не искажённое плоскими и корыстными человеческими мозгами.

Итак, в МиМ содержится фундаментальная информация по принципиальным вопросам устройства Мира.

Перед вами его краткое и фрагментарное изложение1.

Триипостасное Божество: традиционная Троица (Её не знает Ветхий завет) — Божественный Отец, Божественная Мать и Божественный Сын — в виде креативного акта вне себя порождают Старшего и Младшего Сыновей (Сыновей Триипостасного Бога). Те, являясь отдельными сущностями, оформляют полярность Мира. Старший сын — Люцифер (Светоносец); Младший — Метатрон (Свет; «Стоящий за троном»). Старшему доверено по-отечески ухаживать за Младшим и носить его. Одновременно, получив разные знаки-заряды (Младший, конечно, плюс, а Старший, по необходимости, минус), Они в созданном по этой структуре многокомпонентном мире осуществляют динамическое развитие — своего рода шахматную игру; белыми, естественно, играет Метатрон, чёрными — Люцифер. Для мира нижних этажей Иерархии Они оформляют своё партнёрство за доской как оппонирование, драматически «раскрашивая» роли. Старшему приходится скрывать свои архангелические кудри за личиной, манифестирующей антропный пентоидный принцип, но в перевёрнутом (для отличия) виде. — И всё. На магните минусовый полюс не является «плохим», а «contra» — на космическом уровне — значит просто «находящийся напротив».

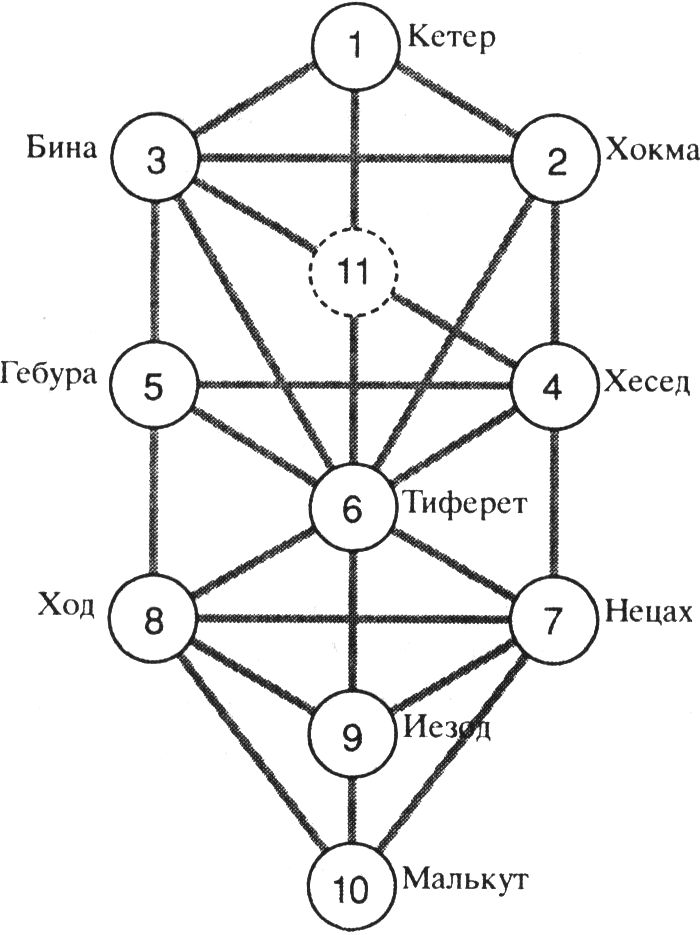

Объективирует эту картину мира ещё один эзотерический ключ — Кабалистическое древо. Оно представляет собой симметрично расположенные в три Колонны десять сефирот (сфер, цифр). имеющих каждая своё название, смысловое качествование и символическое значение:

три правых сефиры (2 — 4 — 7) образуют Колонну Милосердия;

три левых (3 — 5 — 8) — Колонну Строгости;

средняя Колонна из четырёх сефир (1 — 6 — 9 — 10) называется Колонной Равновесия, причём над точкой пересечения с ней соединительного тяжа между Третьей и Четвёртой сефирами «зависает» таинственная дополнительная Одиннадцатая сефира Даат, через неё вся система, наложенная на некую материальную конкретику, трансцендирует в новую мерность.

Так что Булгаковские два Ведомства не «с потолка» взяты, хотя уж точно с потолка гностики. Обратите внимание на внутреннюю развёртку названий Ведомств-Колонн: Воланд проявляет в своих действиях-деяниях не только строгость, но и глубочайшее понимание и возможность прославить «в вышних» (т. е. создать славу, независимую от переменчивых вкусов публики; когда почитают, даже переставая читать). «А вам скажу, — улыбнувшись, обратился он к мастеру, — что ваш роман вам принесёт ещё сюрпризы».

Так же и Колонна-Ведомство Милосердия: Иешуа переполнен мудростью, а победа — греческое НИКА — пишется на всех иконах, изображающих Христа страдающего. Эти качества Главы Ведомства Милосердия прописаны Булгаковым с величайшей выразительностью и тщанием.

Его книга гностически устойчива и абсолютно не фантазийна, ибо положена на многовековых накоплениях знания, познания-любви, а не в дикой сфере культового суеверия, где измочаленные попытками здравомыслия философы-неоплатоники начала нашей эры бросали своё знаменитое «верую, ибо абсурдно».

Из писателей XX века никто так искренне, верно и глубоко не любил Христа, как Булгаков. Он служил Ему, Истине, как преданный паладин, он открывался Ему навстречу всем своим взыскующим подлинности сердцем.

И встреча произошла.

Тогда-то в Москву и засобирался профессор чёрной и белой магии.

Наступила пора принимать экзамен у мастера.

Перед нами запись этого экзамена (реконструкция моя. — ОК).

1. Вопрос: Какова общая структура Романа?

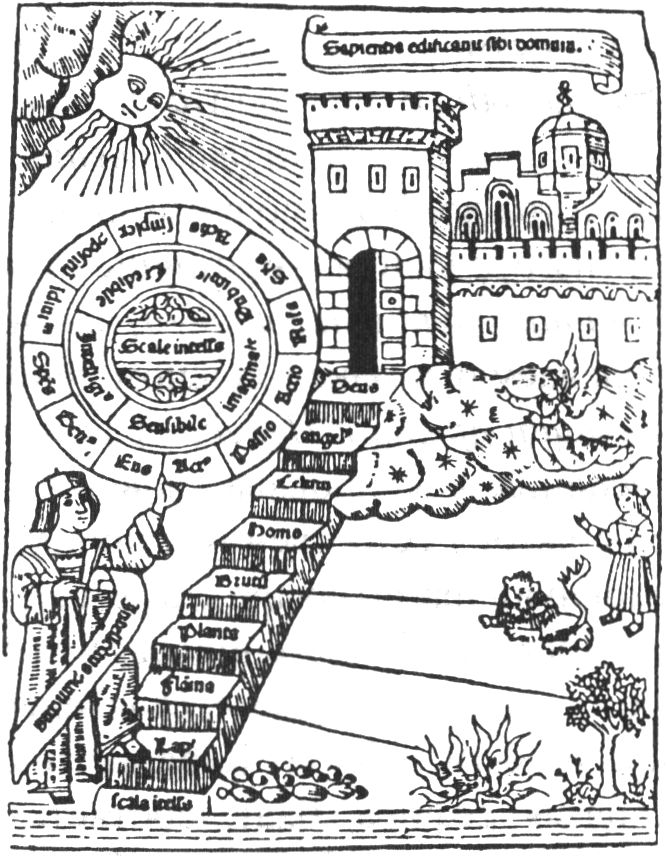

Роман построен по принципу орденской посвятительной лестницы, в память об Учителе учителей имеющей тридцать три ступени, соответствующие гностической полноте Кабалистического древа (двадцать два пути между сефирами, десять самих сефир плюс сокровенная сефира Даат). Соответственно Роман включает тридцать две главы (22 + 10) и Эпилог, являющийся тридцать третьим элементом системы.

Сумма глав разбита на две Части: Часть первая содержит 18 глав, а поскольку 18-й аркан Тарота — Луна, то первая Часть в целом манифестирует лунный принцип. Луна — символическая планета Изиды, покровительницы визионеров и мистиков, мечтателей и поэтов — меланхоликов по темпераменту, романтиков и утопистов по мировоззрению. [По приверженности теме Луны творчество Булгакова напоминает музыкальную поэтику Дебюсси, с которой не совпадает вполне лишь по отсутствию малейшей центрированности у французского композитора.]2 Первая Часть — символический портрет Мастера, начинающий проступать одновременно с появлением Воланда, кого он угадал так же точно, как и всё в своём «романе о Пилате».

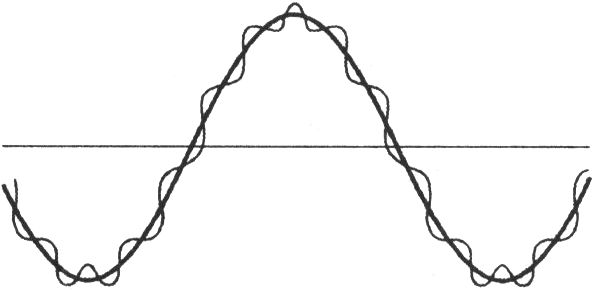

Часть вторая, состоящая из 15 элементов (14 глав плюс Эпилог), символически манифестирует Сатанаила соответственно 15-му Аркану Таро. Вторая часть — символический портрет Маргариты, начиная с «солнечной» Девятнадцатой главы, ей посвящённой, и кончая последним, принадлежащим ей высказыванием на пороге Вечного Покоя. Эти четырнадцать глав — своего рода гностический Маргарит, символически раскрываемый рисунком 14-го аркана Время. Поскольку Темперанс-Время манифестировано ещё дважды (в седьмой главе «Нехорошая квартира», номер которой — 50 — соответствует числовому значению 14-го аркана, и в четырнадцатой главе «Слава петуху!», где фактор времени является главной драматической пружиной повествования), общий характер Романа можно определить как «хорошо темперированный клавир в прозе», тем более что темповая динамика и шахматная хронометражность являются главными отличительными свойствами этого текста (см. схему).

Вторая Часть при смысловой компактизации даёт 6 перикоп: 1) гл. 19—24; 2) гл. 25—26; 3) гл. 27—28; 4) гл. 29; 5) гл. 30—32; 6) эпилог, что вместе с восемнадцатью главами первой Части образует сумму в 24 фрагмента текста, соотносимых с 24-мя темперациями-тональностями хроматического звукоряда.

В свою очередь, эта «полноциферблатная» структура соответствует 24-м рунам Футхарка и 24 буквам греческого алфавита.

32 главы помещаются на половине шахматной доски (суммарное поле фигур и пешек обеих сторон изначальной игровой позиции). В этом случае Эпилог располагается на «сгибе» шахматной доски, магической черте, чире народных ритуальных игр. Это подлинно ось превращений, скрепа метаморфоз.

Такая чёткость архитектоники была достигнута не сразу: вначале в Романе было 37 глав, [видимо] хотелось зашифровать возраст автора ко времени начала работы; эзотерическая ясность пришла значительно позже.

2. Является ли структура Романа авторским достижением, только его воле принадлежащим?

Эстетика прихотливости долгое время казалась единственной и сакраментально неприкосновенной; деспотия театральной технологии заставила «быть изящным поглядывая на часы», «быть искренним, не называя вещи своими именами впрямую», «впадать в прострацию мечтательности, не переставая пребывать на стрёме» и т. д.

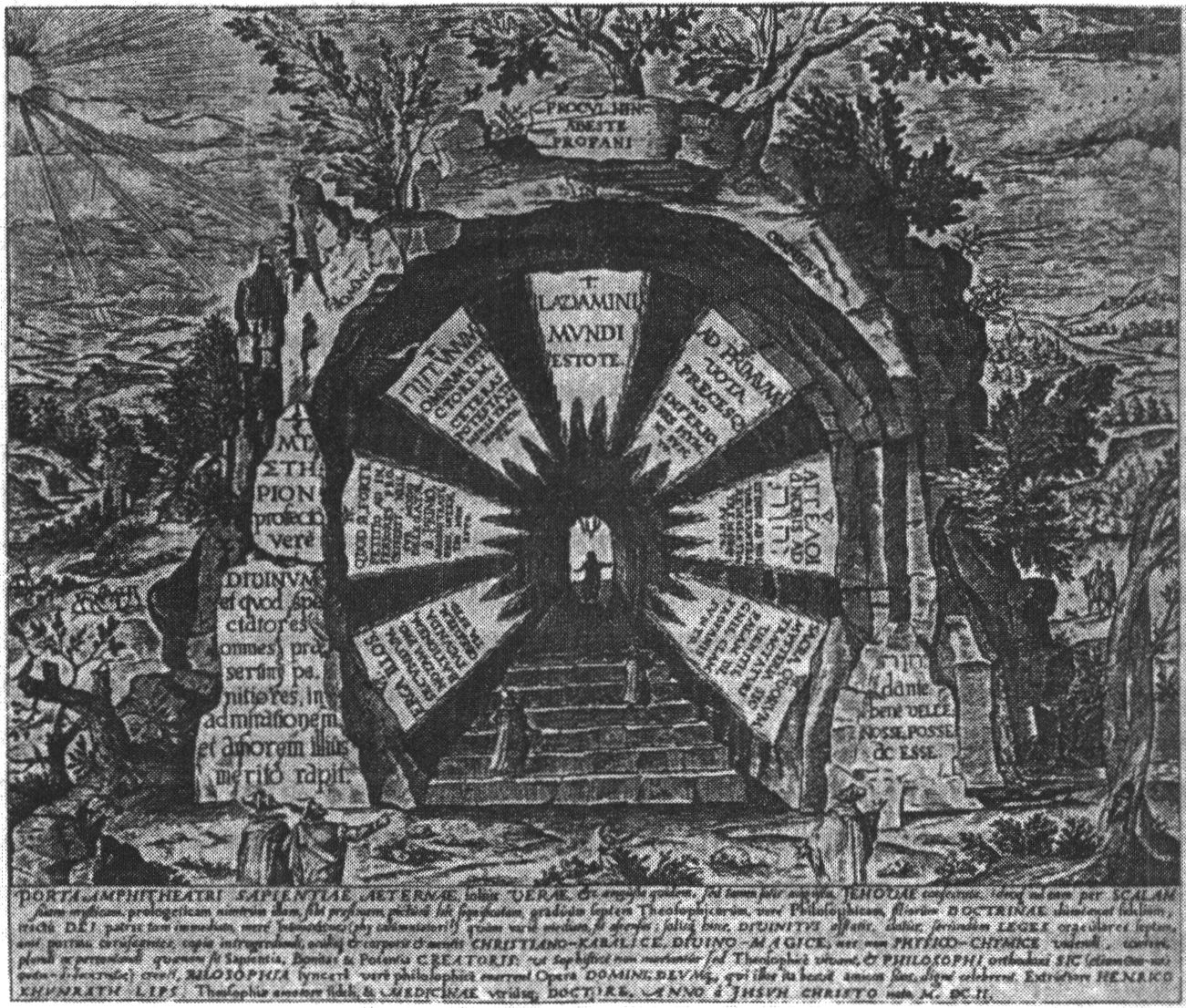

Постепенно на смену ей пришла другая эстетика: эстетика ясности и точности (в смысловом, а не метафорическом отношении), красота Истины, которая одна является истиной Красоты. Стало понятно, почему «единый план «Ада» есть уже плод высокого гения», по глубочайшему гностическому наблюдению Пушкина, явившего несколько великолепных образцов в этом роде (например, стихотворение «Осень»). Как только эта новая эстетика овладела автором в полноте, началось самодвижение словесной материи, выходившей из-под его пера. Solve и Coagula 15-го аркана срабатывали как природный магнетизм, выстраивая определённым рисунком реактивные на магнитность элементы романного полотна3. Их взаимная «цепная реакция», детонация, контактность поверх «не могу», просвечивание и верификация часто оказывались неожиданностью для самого сочинителя. Без самостановления материала одолеть такого рода сложности едва ли кому бы то ни было по плечу. [Быть гениальным и послушным — редкое сочетание, Булгаков обладал им вполне.]

Автор в русском эзотерическом прочтении это а(з) втор(ой), а первый — Бог. В случае МиМ это особенно явно. Взять на себя больше — невыносимо.

3. Сколько в Романе планов и какова их духовная топология?

Планов всего два: небесный и земной. Небесное обнаруживает себя как постояннодействующее начало, а не просто залегает «до времени» в латентном состоянии. Во всех главах Романа представители Высших Сил взаимодействуют с жителями Земли. И поскольку в 28 из них это Воланд со свитой4, взрывной характер движения повествования четырежды прерывается оглушительной тишиной Ершалаимских глав, где вроде бы ничего «сверхъ-естественного», в Бегемотовом смысле, не происходит, но именно в этом «вакууме» звучат как гром тихие слова Иешуа (адекватизируясь с шахматно-эзотерическим понятием «тихий ход»), кричит «корвана-корвана» ласточка, разрывая перепонки в заплывших от мирского шума ушах. Отсутствие малейшего намёка на трансценденцию в этих главах (даже когда проклинает Бога Левий Матвей) наполняет каждое движение Иешуа, каждое его сказанное в простоте слово авторитетностью и властью Надземного; и что тот самый бродяжка в «застиранном стареньком таллифе» возглавляет (оказывается!) Ведомство Милосердия, не удивляет. Пока ум возится с аргументами, душа уже давно узнала, признала и приветила.

Из своего надмирного далека Иешуа — уже Планетарный Логос — даёт распоряжения о судьбе Мастера и Маргариты, и даже рисунок поведения Воланда и его свиты тоже конституирован Им. Но у Воланда есть и полномочия, «выданные» ему непосредственно Отцом Небесным — это забота о Иешуа, защита Его интересов, лимитирование Его всепрощающего милосердия. Поэтому Иешуа вынужден просить и ходатайствовать перед главой Ведомства Справедливости о том или другом участнике «драмы человеческой истории». И хотя Воланд никогда не отказывает Ему, контрдоводы, обеспеченные волей самого Небесного Отца, порой задерживают исполнение. Стратег Иешуа чувствует конечную победу ангелического в человеке, тактик Воланд урезонивает постоянно прорывающееся наружу звериное в аборигене. Так галактически медленно происходит — взаимодействием чёрных и белых фигур — замысел о человеке, фрагментом которого является Земная школа.

Пока на Земле персонально (воплощённо) действует сам Планетарный Логос, Воланд и его свита присутствуют в визуализированном действе инкогнитивно, анонимно, прикровенно. То мы чувствуем, что кто-то из них — ласточка, то почти узнаём самого под капюшоном Афрания (Толмая), а в одном из ранних вариантов текста Азазелло хвастал, что он самолично прирезал Иуду. Однако постоянно сохраняется чётко выраженная эстетическая данность и творческая заданность: Иешуа — картина, Воланд и его свита — рама к ней. Правильность такой акцентировки и «угадал» Мастер. [Благодаря этому читателю так легко дышится в гностическом интерьере этого текста].

Ершалаимские главы, верифицированные рассказом очевидца, перекрывают по линии духовной достоверности Канонические евангелия. Первым в этом убеждается Иван Бездомный, пытающийся сверить по книжке рассказ профессора: «Но Матфей мало чего сказал о Пилате, и заинтересовало только то, что Пилат умыл руки. Примерно то же, что и Матфей, рассказал Марк. Лука же утверждал, что. Иисус был на допросе не только у Пилата, но и у Ирода, Иоанн говорил о том, что Пилат задал вопрос Иисусу о том, что такое истина, но ответа на это не получил.

В общем мало узнал об этом Пилате Иван, а следов неизвестного возле Пилата и совсем не отыскивалось» (7; 107). Более просвещённый Берлиоз отреагировал на рассказ мгновенно: Только, знаете ли, в евангелиях совершенно иначе изложена вся эта легенда, — всё не сводя глаз и всё прищурившись, говорил Берлиоз.

Инженер улыбнулся.

— Обижать изволите, — отозвался он. — Смешно даже говорить о евангелиях, если я вам рассказал. Мне видней» (7; 234—235; курсив мой. — О.К.).

Настоящее, прошлое и будущее существуют только в структуре линейного пространства-времени.

Крупномасштабное циклическое пространство-время даёт уже круги повторяемости: малые — эпохи (2160 лет) и большие — циклы Миротворного круга (25920 лет, т. е. 2160×12). Это на них намекает профессор (инженер, консультант), рассуждая об управлении человечеством на Земле. Действительно, величина человеческой жизни, её динамика (т. е. изменчивость) не позволяют планировать что-либо даже в пределах малого круга, не говоря уже о Большом миротворном. Логический дискурс иностранца убийствен своей доказательностью, вернее, эзотерической показательностью. Однако «лягушачья перспектива» поэта и редактора, мелкоскопичность их оптики не дают им возможности сфокусироваться на аргументах собеседника и воспринять его доводы как руководство к действию (а следовало бы; сравните с поведением Мастера на очной ставке с тем же персонажем).

Есть ещё высшее, трансцендентное, мифологическое пространство-время; в реалиях МиМ — то, где располагаются оба широкоизвестные ныне Ведомства с их Главами и сотрудниками, их эпицентрами и периферией (знаменитый по Роману Покой). Для профанного сознания, неспособного глядеть «сквозь штакетник забора» (т. е. на панораму за ним), оно этим забором от толпы экранировано, — а значит и не существует (как не существуют для некоторых видов хищников неподвижные объекты). Поэтому вполне можно чувствовать себя — по отношению к Небесам — кошкой, гуляющей сама но себе. [«Кепка и сапоги» — как описывал двумя словами человека толпы Булгаков. «...Человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мразы, создаёт десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар» (49; 133). Профессор Преображенский5, кому принадлежат эти слова, терпит поражение перед лицом крупномасштабности, а о мифологическом пространстве-времени (пятое измерение Романа) и говорить нечего. Убийственная ирония Булгакова по поводу культа связана именно с тем, что существо пятого измерения было «переписано» церковниками языком мирской трёхмерности и даже, для простонародья, доведено до двухмерной олеографии, где зато отыгрались на позолоте и подрисовывании глазок. — Ещё бы, каков приход, таков расход, — а это (для них) главное.

Не правда ли, вроде бы абсолютно ничем не примечательный «бродячий философ» мыслит крупномасштабно: «Я полагаю, что две тысячи лет пройдёт ранее... — он подумал ещё, — да, именно две тысячи, пока люди разберутся в том, насколько напутали, записывая за мной» (7; 113).

Тот, кто был радостью для всех, с Ним общавшихся («Боги, какая улыбка!» — думает Пилат, глядя на арестанта.), был превращён в мрачного экзекутора страшного суда второго пришествия. Профаны и вздыхают с облегчением: «Фу!.. — пронесло», если после катаклизма небеса не разверзаются и никто не нисходит. И это — христиане! Вспомним для сравнения «язычника» Пилата, кто дважды двенадцать тысяч лун беспрерывно и напряжённо ожидает встречи с арестантом, чтобы договорить недосказанное. Когда очередное полнолуние обманывает его, он безутешен. Именно такое, ненормальное, положение вещей побуждает Булгакова взяться за перо глашатая Истины. Только под этим пером всё встаёт на свои места и приобретает правильные пропорции. Поэтому планы в произведении соответствуют реально существующим.]

4. Являются ли Ершалаимские главы самостоятельным «произведением в произведении»?

Нет. [Булгаков разбросал материал Второй главы, увеличив его, на четыре главы окончательной редакции. Ершалаимские фрагменты инкрустированно встречаются и в других главах. Ильф в середине 30-х предлагал Булгакову напечатать Роман бел «древних» глав — тот отказался. Ныне у некоторых недалёких смаковщиков возникает обратное, не менее неприемлемое поползновение: если не публиковать, то хотя бы обсуждать отдельно этот «четырёхглавый» фрагмент.

Но! Совершенство Булгаковского текста заключается в том, что это откровение не только о Иешуа-Иисусе, но и о Воланде-Люцифере. Причём, если (в рассказе) истинные пропорции Иешуа устанавливает Воланд, то истинные пропорции Воланда — Иешуа. Вспомните: «Отпустите его! — вдруг крикнула Маргарита. <...>

...Воланд ответил спокойно:

— Вы опять просите? — Он рассмеялся. — Вы нарушаете уговор!

— За одну луну терпеть сотни и тысячи лун, это жестоко... — сказала Маргарита.

— Это всегда так бывает, — отозвался Воланд, — но я успокою вас. Просить вам за него не нужно. За него уже попросили ранее вас...

— Иешуа! Иешуа! — в восторге закричала Маргарита» (6; 285).

Сентенции, произносимые Воландом, носят абсолютный, «межведомственный» характер. «Всё будет правильно», «рукописи не горят» да и только что прозвучавшее «всегда так бывает» не являются афоризмами-мотто в прямом смысле слова; это, скорее, инвективы, приказы, обеспеченные деяниями, и они не удачно сказанное красное словцо, а подготовленный всей суммой текста сгусток истины, её бессмертный кристалл, выпавший из перенасыщенного мыслью произведения. А «все люди добрые»6 — тот самый кристалл, через который человечество когда-нибудь будет глядеть на солнце.

Откровение о Сатанаиле в МиМ не менее громоподобно, чем откровение об Иисусе Христе. Впервые в художественной литературе, поднятой на вершины эзотерики, прозвучала благая весть о божественном помощнике Планетарного Логоса — Сатанаиле, развернув евангелическое — почти забытое — Иди за мной, сатана.

Нет-нет, за человеческую историю он не отстал от Него ни на шаг. Это он не дал растерзать Его остервенелой толпе; это он сорганизовал Его «поклонников» (евангелические «мужи благоговейные»); это он спас Его руками этих святых людей, чем и обусловлены «посмертные» Его явления...

Но это — уже другая история. Ещё ненаписанной книги.]

5. Если МиМ — евангелие, то каким образом предполагалось его проповедование?

После изобретения Гуттенберга снующие среди толпы апостолы перестали быть единственной формой трансляции трансцендентальных сведений. Правда, оформить Истину широковещательными возможностями печатного слова долго не решались: малотиражность не использовала потенциальные возможности станка, а тиражность, требующая для своей реализации повышенного спроса, досталась преимущественно прессе, которая для поддержания себя «на плаву» должна была постепенно становиться всё более жёлтой. [Этот цвет Булгаков «проработал» детально.] Беллетристика же набирала читателей, делаясь сверх меры занимательной и пикантной.

Соединить высокое с широтой охвата долго никому не удавалось. Но неслучайно корешом Гуттенберга был Иоганн Фауст: магическая сердцевина изобретения постепенно вышла наружу. Гёте недаром потревожил тень великого мага: русские носители орденской идеологии подхватили начинание гениального масона; Пушкин «Пророком» спроектировал Достоевского, а тот своим феноменальным дарованием вывел беллетристику без потери тиражей на вершины мирового гнозиса и духовной культуры. Человек, воспитанный искусством такого рода, был способен не только обучаться, фанатически вызубривая прописи, но на основе привитых навыков, образованного сердца, отточенного ума самостоятельно разбираться в материале. Этих уже появилась возможность экзаменовать, подсовывая им и фальшивые варианты в расчёте на проницательность и методологическую зрелость. Таков уровень подмастерья, и Европа наполнилась странствующими подмастерьями, распевающими свои весёлые песни7. Никогда дотоле не читало с таким увлечением серьёзное такое количество людей. Десятки Преображенского обросли сотнями и даже тысячами, не поклонников, нет — сотрудников. Тогда-то и стали близиться к завершению отпущенные Иешуа человечеству на уразумение ошибочности предыдущего своего блуждания во тьме две тысячи лет.

«Добрые люди... ничему не учились, поэтому перепутали всё, что я говорил» (6; 27).

Это звучит перед вердиктом о двух тысячелетиях.

И хотя объясняет, да, но мало оправдывает.

[Булгаковское «Дикий мы, тёмный, несчастный народ» (16; 60) есть толкование перечислением: дикий, поэтому-то тёмный, потому и несчастный. И без аватарного вмешательства не обойтись. Действительно, потому тёмный, что дикий — или потому дикий, что тёмный? Это излюбленное Булгаковым рондо называется дурная бесконечность взаимных отсылов. Экзюпери зафиксировал нечто подобное в сцене с пьяницей из «Маленького принца». Поэтому абориген модифицируется не уговорами, а долгой благой селекцией. Пилат справедливо указывает Иешуа, что в случае с Иудой Он потерпел поражение. Но — тем хуже для Иуды. Полезность сексота сказалась хотя бы в том, что всё произнесённое Иешуа было тщательно запротоколировано. — И тем самым дошло до потомства. От этой записи Иешуа не «открещивается», как от козлиного пергамента Матвея. — Вот трагедия! — Кто может — не хочет, кто хочет — не может. Высшим Силам всегда приходится решать непростые задачи.

Булгаков, пропагандируя Истину, нашёл ключ к сердцам миллионов. И то сказать — маг слова, «златоуст»8 — почище самого Иоанна.

Дело не только в массовости. Булгаков сделал по ходу дела несколько принципиальных эзотерических открытий, вошедших в мировую гностическую идиоматику, вроде летучего «рукописи не горят», по глубине и популярности («у всех на устах») не уступающего Пушкинскому «Гений и злодейство — две вещи несовместные».]

6. В названии Романа под разными обозначениями до последнего варианта фиксировался Сатанаил-Воланд; почему же в конце концов его там не осталось?

Текст задумывался как «роман о сатане», где дьявол выступал в качестве романтического героя с неограниченными трансформативными возможностями. За густой смеховой завесой должна была скрываться некая философичность в стиле «философских повестей» Вольтера с сатирической осью сатана против сутаны, подводя под последнюю и неокультовую фанаберию гегемона. Главным действующим лицом предполагал быть сам автор, только прикрытый карнавальной маской. Но «чаяновщина» нечаянно начала превращаться из лёгкого ветерка в ураган, маска неожиданно стала оживать, пластика обернулась мимикой, жесть — жестом, шутка — жутковатым фантазмом. Дальше — больше: рождённые фантазией автора персонажи сравнялись по живизне со списанными с натуры московскими обитателями, а потом и превзошли их. Постепенно возникла иллюзия, что евангелие правды может быть произнесено устами Воланда и оставлено в материи Романа как устный текст.

Не тут-то было. Авторская демиургическая фиксация этого текста оказалась эфемерной, а в силу принципиальной фантомности персонажа, несмотря на всю его правдоподобность, и безответственной. Информация такого чрезвычайного значения должна быть написана кровью, и за неё надо отвечать головой. Ответил же головой за дезинформацию Берлиоз...

И тогда настоятельно потребовался внутрисюжетный носитель слова, автор второго порядка «с ограниченной ответственностью». — Так появляется Мастер.

Ещё ранее возникла необходимость в «хозяйке бала» у Сатаны, с ярко выраженными ведьмовскими наклонностями и специфической структурой личности, — капризная, удалая, авантюрная, — одним словом, королева. — Так родилась Маргарита.

Оставалось свести их между собой. Это даже в окончательном тексте получилось слабо аргументированным, хотя для убедительности пришлось прибегнуть к реалиям собственной судьбы. Отсюда возникли невольно спровоцированные «догадки» читателей об автопортретности Мастера, абсолютно не соответствующие действительности. Если бы это было так, Мастер бы появился уже в первом варианте Романа. Мастер же из всех центральных персонажей текста появился последним.

Слабая эротическая мотивированность «любовной истории» болела и ныла до тех пор, пока вся структура произведения не перешла, укрупняя масштабы, в чисто космический план. Мастер — мифотворец и ясновидец, Маргарита — ведьма... «Нуль секса» запрограммирован в Романе так же, как у Достоевского в «Идиоте» в связи с Мышкиным. «Нуль секса» имеет место и в отношениях героини с Мессиром и рыцарями его свиты. Раскручивать любовную интригу на таком отрицательном качествовании очень сложно: Маргарита получает чувственное удовольствие, прижимая к себе и поглаживая возрождённый роман Мастера, который она любила гораздо больше, чем он, и — если внимательно приглядеться — гораздо больше, чем его. Это совсем не эротическая, но агапическая история с креативной начинкой в её потаённом нутре. И посмертное соединение «любовников» опять-таки с «нулём секса» навсегда («Значение слова «навсегда» понимаешь ли?») выглядит абсолютным и полным счастьем для обоих.

Пока шла работа над Романом, они превратились постепенно в символы-олицетворения: она — Солнца, он — Луны. Она вся — активность, энергичность, жертвенность; он — меланхоличность, пассивность, созерцательность. Оттого-то командует всем Маргарита, хотя мэтром считается он. Если такие необыкновенные женщины устают от их подопечных «хозяев» (как правило по естественной причине усталости материала), то горе избраннику — ему никогда не выбраться из брани. [Поэтому Булгаков заблаговременно переводит неустойчивую в равновесном отношении пару по ту сторону бытия. Ведь и Настасья Филипповна стала под стать Льву Николаевичу только «в совершенстве смерти». Интересно, сможет ли Маргарита в Покое печатать под диктовку (как Елена Сергеевна) роман об Алоизии Могарыче, как присоветовал Мастеру Воланд? Связь Маргариты с романом Мастера чисто ситуационна. Если б роман был напечатан и они с Мастером, ставшим знаменитостью, укатили на новые сто тысяч за границу нежиться на пляжах (ну хоть бы рядом с Замятиным), никакая добропорядочность поведения (даже с регулярным посещением церковки) не спасла бы ситуацию от пошлости, а Маргариту — от взрыва.

Другое дело Булгаков и Елена Сергеевна. Он написал Роман не потому что, а вопреки, да и она чувствовала себя за пишущей машинкой увереннее, чем за столиком ресторана. К светской жизни тянулась Шиловская — Елена Булгакова писала «письма на тот свет». Маргарита — это не рисунок личности, а роль; после бала у Сатаны даже Наташа «не желает обратно». «Королева Марго» не может готовить на кухне и подметать пол; ведь Маргариту Николаевну выбирают из других Маргарит только потому (Тс-с! — сказал бы Булгаков, — это пока секрет!), что она стала избранницей Мастера, который написал «роман о Пилате», в тюрьме, которую построил Сосо.

Вот почему — «Мастер и Маргарита». Идеи Романа получили своих материальных носителей, не став «частным случаем» по причине библейской высоты замысла.]

7. Почему мастер безымян?

Долгая конспиративная алтонимность (Турбин, Голубков, Максудов) должна была в момент кульминации выйти на какой-то новый уровень: или орденское священное переименование, или... полную безымянность в атмосфере убойного тоталитаризма. Это сродни молчанию Иисуса на допросах в синедрионе («в ответ Иисус улыбался...»9). Кроме того, анонимность Мастера сугубо публична (Иван — «публика»); невозможно представить, что при знакомстве с Маргаритой он представился: «Мастер. Можно просто: Мася».

Есть во всём этом более важный трагедийно-автобиографический момент: затравленный «цепными псами» режима бывший историк боится своего имени как сигнала к мгновенной атаке на «воинствующего старообрядца» (быстрота, ярость и первенство в нападении шли в зачёт при получении мзды). [Из этих же соображений Булгаков пытался опубликовать «Манию фурибунда» под псевдонимом К. Тугай; но уже тогда он понял: как ни тужься — всё напрасно. Его вынюхивали, выведывали и вычисляли с тщанием, намного превосходившим его потуги.]

Это не конец.

В аспекте русского прочтения слова автор как аз второй (я — втор), Мастер всё более убеждался, что он только орудие и исполнитель, своего рода «скрипка Страдивари», тогда как подлинными «сочинителями» являются представители Высших Сил, от Них и высота, и глубина, и ёмкость произведения. [«Я ни за что не берусь уже давно, так как не распоряжаюсь ни одним моим шагом, а Судьба берёт меня за горло» (16; 274; курсив мой. — О.К.). А почему — за горло? Потому что тянуло благоденствовать и благодушествовать, вести светскую жизнь, бражничать и острить с гостями. — Разве такова жизнь для избранников и пророков, призванных и наделённых даром? Харизма — греческое слово, а не русский вульгаризм. — Деваться некуда, оставалось лишь соответствовать. Самоотверженное служение означает полную потерю себя, в том числе и своего имени. Вопль «Бог знает!» — об этом.]

8. В Романе много музыкальных аллюзий. Почему?

Музыка — это игра чисел, а не холодный дискурс, как математика. Музыка — идентификат волновой структуры мира и её манифестация. Музыка — совокупная игра муз, их проявление.

«Санчо. Куда вы смотрите, сеньор?

Дон-Кихот. На солнце. Вот он, небесный глаз, вечный факел вселенной, создатель музыки и врач людей» (6; 396; курсив мой. — О.К.).

Перед нами огненный гимн, играющий бликами в медных; одновременно и засурдиненное пиано процеженного сквозь вату тишины лунного света. «Музыку нельзя не любить. Где музыка, там нет злого». Это тоже Дон-Кихот.

Как же — без музыки?

[О юношеском увлечении музыкой, желании стать оперным певцом уже говорилось. В детстве Булгаков освоил рояль, учился игре на скрипке. О закатных его годах: «Сочиняя либретто оперы «Минин и Пожарский», он усаживался за рояль и пел арии на какой-то невообразимый собственный мотив... Он подгонял текст под ритмическую прозу и сам собой играл в оперного певца, композитора, изображал оркестр и дирижёра» (36; 638).

Выразительна музыкальная партитура к «Бегу»: «Глухой хор монахов из подземелья, многокопытный топот, мягкий удар колокола, нежный медный вальс, под который уходит конница Чарноты, лязганье, стук, страдальческий вой бронепоезда и могильная тишина, нежные голоса поющих телефонов и оглушительный их треск, ария безумного Германа из «Пиковой дамы» и «странная симфония» Константинополя, в которой «Светит месяц» сплетается с турецкими напевами, теноровые крики продавцов лимонов и вторящие им басы разносчиков буйволиного молока, залихватские марши гармоней и тихие капли падающей воды, шарманочная «Разлука», голос муэдзина, летящий с минарета, и хор, распевающий песню о Кудеяре-атамане...» (52; 177).

Раскрытый на рояле клавир «Фауста» стал эпиграфом ко всей жизни Булгакова. Шервинский обольщает Елену бесконечными фиоритурами из «Демона» Рубинштейна. Де Бризар заходится на «трёх картах» из «Пиковой дамы» Чайковского, а Козиха в Москве утопает в звуках вальса его же «Евгения Онегина». Фанфарон Хлестаков оглашает «криком медных» страницы сценария «Ревизора», а МиМ по существу представляет собой классический концерт для Фагота с оркестром (в одном случае — и хором).

Роман построен на комбинации мажора и минора. В качестве первого (в понятийном плане) выступают Большие (Мажорные) арканы Таро; в качестве второго — минорные, малые: четыре «картинки» четырёх мастей (король, дама, рыцарь, валет) и номерные — от единицы (ас — туз) до десятки. 37 глав первого варианта Романа включали идеографическую полноту Тарота: 22 Мажорных аркана + 4 картинки «хозяев» мастей (король жезлов, дама чаш, рыцарь мечей и валет динариев-пантаклей) + 10 номерных карт соответственно десяти сефирам Кабалистического древа + секретная сефира Даат. Всего 37 структурных единиц.

Есть ещё и фамилии композиторов, в обилии разбросанные по страницам Романа, во главе с Берлиозом и Стравинским. Кучно они «положены» на балу у Сатаны, но музыка Шуберта, как камертон Вечного Приюта, как абсолютная мелодика Покоя, перекрывает собой всё. Если же учесть, что среди сочинений масона Моцарта были три (B-dur, B-dur, C-dur) концерта для фагота с оркестром, а редкостный в то время инструмент, контрфагот, он включил в свою Траурную масонскую музыку (К 477), то музыкальная константность Булгаковского творчества становится самоочевидной. Правда, юмор и сатира плохо вяжутся с торжественным мелосом классики10; на этот случай у «писателя из Киева» был припасён фокстрот «Аллилуйя», с ним, своего рода курьёзным ручным монстром, Булгаков прошагал всю свою жизнь.

Не надо забывать, что как драматург, сценарист и либреттист он был погружён в стихию живой музыки. С ним общались, договаривались о сотрудничестве и вступали в рабочие отношения Прокофьев и Шостакович, Шебалин и Асафьев, Василенко и Глиэр, Дунаевский и Соловьев-Седой, Самосуд и Мелик-Пашаев. С ним, через посредников, вёл переговоры Алессандро Моисси, гениальный мастер мелодекламации и сценического речитатива, лучший исполнитель специально для него поставленной музыкальной монодрамы по «Фаусту» Гёте. Моисси мечтал сыграть Булгаковского Мольера.

Музыкальная терминология в текстах Булгакова не экстравагантное включение, а важный понятийный инструмент, позволяющий расширить поле серьёзных гностических проработок. Синкопы и вальсирование — целые темы Булгаковского образного хозяйства. Главный дирижёр драматического театра Ликуй Исаич, знающий что такое пони-мать с полуслова, атакует начальство ответной услугой «по ещё восходящему мячу». Это — высший класс пластической живописи в стиле «холуй».

Воланд появляется в Москве в виде некоего вальяжного, «всемирного» бассо-профундо в сопровождении вертлявого регента, в задачи которого как бы входит постоянно и повсеместно набирать хозяину для аккомпанемента — хор и для аплодисмента — публику. Эта музыкальная компания с шубертовским репертуаром почему-то оккупирует для своих выступлений московскую телефонную сеть, предпочитая давать публичные концерты без напряжения голосовых связок.

Есть и музыка для мужика. Ансамбль гармонистов пилит воздух на балу у Сатаны «Светит месяцем»; он прибыл прямиком из Константинополя, где оглашал воздух, глуша муэдзинов, во времена «Бега». «Ликуй Исаич-два» из Варьете является лучшим в мире исполнителем симфонического переложения известной песни «У самовара я и моя Маша», что он и демонстрирует в заключение «сеанса чёрной магии» по убедительной просьбе факиров.

И совсем уже сюрреалистично во второй половине 30-х годов знакомыми четы Булгаковых стали супруги Любовь Орлова и Григорий Александров с их сногсшибательным «Нам песня строить и жить помогает» — ну, в общем, весёлые ребята. — Бог сподобил, Коровьев помог. Музыки в доме прибавилось.]

9. Случайно ли появление в Романе шахматной темы?

Шахматы как гностический код давно привлекали внимание орденской мысли. Мистика 64-х клеток, символики и игрового достоинства фигур, математики системы ходов, почти бесконечное разнообразие игровой комбинаторики сообщают им тот элемент сверхреального, что издавна делал чатурангу-шатранг-шахматы атрибутом мудрецов, мыслителей, кудесников, магов. Китайские «шахматные домики» представляют часть гораздо более высокой и изысканной культуры, чем «домики для чайной церемонии» (почему первых нет в маргинальной по отношению к «бастиону совершенномудрых» Японии). Шахматы — игра атлантов, и поэтому известна в Египте со времени основания (судя по изображению их на росписях, рисунках на папирусах, графитти). [Булгаков чувствовал эту тайную мистику игры, любил её и с ранних пречистенских времён имел несколько постоянных партнёров. В 20-е годы игра в шахматы была признаком аристократичности, почти единственно дозволенным официально, каким ещё можно было выделяться в унылой среде гегемона, играющего в примитивные простонародные шашки. Отсюда булгаковская ирония по поводу «графа» Николая Николаевича (пречистенского его приятеля Н.Н. Лямина) и комическое сопоставление его с «поли-графом» Шариковым.

Что касается эзотерики, то шахматы имеют несомненную связь с минорными арканами Тарота в семантике и расположении фигур. Но главное в шахматах 64-клеточная доска-насик, её невероятные гностические возможности пока исследуются. В советском государстве шахматы оставались единственной «гностической машиной», пользоваться которой было непредосудительно. Эксперименты Булгакова со спиритизмом едва не кончились для него плачевно, а приятели, участвовавшие в «сеансе», постарадали, несмотря на пародийный характер всего предприятия. На шахматах он «отводил душу» (упражняясь в роли Вергилия; в этом амплуа он выступает с 40-го года и до сих пор).

Так, занося руку с конём для очередного хода, он вдруг задумывался о том, как непрямолинейно и неординарно трактует рыцарское поведение эзотерика в отличие от тупого профанного стереотипа «закованного в латы колуна». И в «Дон-Кихоте» появляются следующие сентенции:

«Дон-Кихот. Ах, как я рад, что дело кончилось благополучно! Ты был на волосок от смерти! Очень хорошо, что ты догадался сдаться! В отчаянных положениях самый храбрый бережёт себя для лучшего случая.

Санчо. Я — храбрый, но я сразу догадался, что нужно сдаться...» (6; 339).

А спёртый мат? — Положение, когда «осталось только материться»? Булгаков испытывал его на себе несколько раз. Отрывок письма к брату Николаю 24 августа 1929 года: «В сердце у меня нет надежды. <...>

Вокруг меня уже ползёт змейкой тёмный слух о том, что я обречён во всех смыслах.

В случае, если моё заявление будет отклонено (о выезде за рубеж; так и случилось. — ОК), игру можно считать оконченной, колоду складывать, свечи тушить.

Мне придётся сидеть в Москве и не писать, потому что не только писаний моих, но даже фамилии моей равнодушно видеть не могут.

Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели это лишь вопрос срока, если, конечно, не произойдёт чуда. Но чудеса встречаются редко».

И так далее. Шахматное прочтение некоторых заезженных слов и понятий позволяет найти эзотерический ход в казалось бы глухой стене. Например, выражение едва-едва: движение с прохвалой, ленцой, но всё же движение. — Неправда! — На самом деле e2-e2 — псевдоход, поднятая и опущенная на место фигура, невозможная по правилам игры вещь.

Так что «подкованность» в «ходе конём» сыграла в творчестве Булгакова огромную роль.]

10. Какова в структуре Романа природа зла и каковы условия его бытования?

В естестве человека соединены разнородные начала: дух и косная материя, звериное и ангелическое. По условиям креативного производства при низком творческом статусе художника изначального материала должно быть намного больше (в десятки и сотни раз), чем конечного продукта — для возможности реализовать прихотливость и свободу выбора. Это только до поры. Когда свинство в человеке будет до конца изничтожено и он перестанет затаптывать перлы в песок, предпочитая им тёплую навозную жижу, тогда мы увидим в алмазах не только всё небо, но и всю землю. Земной творец станет брать для работы первый попавшийся под руки кусок материала, ибо в дело будет годиться каждый — и все. Случится это не ранее, чем великий тезис Иешуа «все люди — добрые» эволюционно — для масс, но революционно — для индивидуальностей приведёт к наполнению понятия ВСЕ реальным содержанием.

Пока же Его невероятный завет читается так: только все добрые на земле — люди. Тогда — «царство божие среди нас» (людей). Значит, лишь «мужи благоговейные» собственно люди, остальные — недочеловеки, или прямая нелюдь. Не удивительно, что они не добрые. То есть злые. Иуда это подтвердил, а своим человекообразием ввёл в заблуждение даже Великого Провидца. Вернее, Провидец исходил в своей доверительности при беседе из финальной ситуации, именно там был сфокусирован Его взгляд. Дальнофокусность и обличает в нём Главу Ведомства Милосердия. Он смотрел не на, а сквозь Иуду. И видел один свет.

Пока квазиантропосы жируют на фоне мучащихся собственно людей, они, нагло похлопывая себя по ляжкам, говорят об «умении жить». Когда же неленивым избранникам судьбы Высшие Силы раздают «золушкино приданое», мразь (по Преображенскому) от злобы стирает зубы до дёсен. Поскольку «блага» преходящи, а «хрустальные башмачки» нет, то шариковы вечно чувствуют себя обманутыми, требуют сначала «справедливости по-Швондеру», затем, проев поделённое, сохранённое «непьющими» всё снова переподелить. Пусть, сволочи, делятся по-братски». Это — зауряд, обыдёнщина, злоба дня.

Однако ни в природе, ни в небесах никакой злобы нет. Хищник поедает то, что ему предназначено экосистемой и терпеливо ждёт, пока эволюция сделает его вегетарианцем. Приматы, медведи и некоторые другие виды всеядных хищничествуют только при крайней необходимости. Они уже «дышат в спину» человеку, ревниво поглядывая на него.

Небеса же недаром испоконно называют космосом, т. е. красотой упорядоченности (неслучайно издавна существует понятие Гармонии Мира), чтобы в них подозревать грязные кухонные перепалки, так ядовито прописанные в Романе. Вспомним сцену в кухне:

«Маргарита... прислушалась, что говорили две домохозяйки.

— Вы, Пелагея Павловна, — грустно покачивая головой, говорила та, что кашу мешала, — и при старом режиме были стервой, стервой и теперь остались!..

— Свет, свет тушить, тушить надо в клозете за собою! Тушить надо, — отвечала резким голосом Пелагея Павловна, — на выселение на вас подадим! Хулиганьё!

— Пельмени воруешь из кастрюль, — бледная от ненависти, ответила другая, — стерва!

— Сама стерва! — ответила та, что якобы воровала пельмени.

— Обе вы стервы! — сказала Маргарита звучно.

Обе ссорящиеся повернулись на голос и замерли с грязными ложками в руках. Маргарита повернула краники, и сразу оба примуса, зашипев, умолкли.

— Ты... ты чужой примус... будешь тушить? — глухим и страшным голосом спросила Пелагея Павловна и вдруг ложкой спихнула кастрюлю соседки с примуса. Пар облаком поднялся над плитой. Та, у которой погибла каша, швырнула ложку на плиту и с урчанием вцепилась в жидкие светлые волосы Пелагеи Павловны, которая немедленно испустила высокий крик «Караул!». Дверь кухни распахнулась, и в кухню вбежал мужчина в ночной сорочке и с болтающимися сзади подтяжками.

— Жену бить?! — страдальчески спросил он и кинулся к сцепившимся женщинам, но Маргарита подставила ему ножку, и он обрушился на пол с воплем.

— Опять дерутся! — провизжал кто-то в коридоре, — звери!

Ещё кто-то влетел в кухню, но уж трудно было разобрать кто — мужчина или женщина, потому что слетела кастрюля с другого примуса и зловонным паром как в бане затянуло всю кухню.

Маргарита перескочила через катающихся по полу в клубке двух женщин и одного мужчину, схватила щётку, ударила по стеклу так, что брызнуло во все стороны, вскочила на щётку и вылетела в переулок. Вслед ей полетел дикий уже совершенно вой, в который врезался вопль «Зарежу!» и хрустение давленного стекла» (7; 345—346).

Комментарии, как говорится, излишни.

[Материализуясь, духи злобы, исходящие от неразумно себя ведущего «человека разумного», образуют агломератно составленных фантомных, но абсолютно реальных «духов зла» (вроде чайного гриба в спитом чае). Кроме того, есть своеобразные «духи стихий», чья время от времени возникающая активность (без малейшего «злого умысла») бывает для живых существ катастрофична (извержение вулканов, землетрясения, ураганы, засухи, эпидемии и т. д.). Есть притяжение бездны, риска, жребия, азарта, куража, действующие на душу человека, как загар на кожу. Есть лярвические уродцы посмертно «несостоявшихся», бескрылых духов, весёлые из них шкодничают полтергейстами, а унылые являются привидениями. Есть люди, обвыкшие в зле, закосневшие в нём, тогда им присваивается наименование «нелюдь», как цветам без завязи — пустоцвет. Конечно, это не суд, а только рассуждение, но история подтверждает справедливость такого вердикта, изобретённого для лучшей общежитийной ориентации. В конечном счёте энергия зла распадается и в этих душах, хотя период их даже «полураспада» слишком велик. Приходится Воланду проветривать эту траченную «бемолью» заваль, терпеливо избывая их остаточную злоботу. Что делать... — Сказано: все люди добрые. По ту сторону бытия это должно же быть реализовано! Необходимость заставляет глотать псифилис реверансов и терпеть буффонадно-лихорадочный бал.]

11. Какова в аспекте МиМ духовная топология мифологического пространства-времени?

Это не открылось, а только приоткрылось автору. И вот что можно сказать по поводу увиденного.

Два Ведомства перекрывают собой традиционные условные наименования Inferno и Paradiso, оставляя Покою «ничейную полосу» Purgatorio (для гностических её преобразований ортодоксальная мифология в силу убожества вообще не годится). Основное отличие двух структур — принципиально. В Дантовой модели главы «отсеков» обладают лишь номинально заглавной функцией, тогда как Главы Ведомств Романа активно взаимодействуют с земным бытием, интересуются новостями и реагируют на них, т. е. поступают как деятели. [Сравним хотя бы торчащего как пень Люцифера Inferno с деловитым и собранным Воландом МиМ, и одно это сделает ясной картину. Иисус Христос, читающий с интересом в своём надмирном положении свеженаписанные литературные опусы — такое ещё не творили человеческое воображение и рука. Но с какой радостью откликается на это человеческое сердце, как мгновенно узнают-верифицируют это человеческий разум и душа! И дело не только в гениальной интуиции Булгакова, но и в расстоянии, пройденном нами, людьми, на встречу с Тем, кого мы так опрометчиво и дико в своё время не признали. — Газет он, конечно, не листает, но «рукописи, которые не горят» изучает внимательно. Одно слово — Пастырь Добрый, а не позирующий в президиуме или в окладе набоб на о-очень большом окладе. Ничего выспреннего, тщеславного, подозревающего, мстительного. Нет, такого, с сердцем наружу, безусловно, надо охранять, заботиться и лелеять. — Спасибо Воланду & Co. Воистину, Свет Миру требует тщательного ухода, а от людей — не дождёшься, каждый занят своей керосинкой.]

Поэтому Ведомство Милосердия, в отличие от рая, не мемориал, не пантеон — бесконечные ряды позлащённых тронов с восседающими на них «всеми святыми», просто тронуться можно от этой картины! — А ведь именно так выглядит рай на фресках Дмитровского и Успенского соборов во Владимире. Изощрённейшая мысль изографов-богословов ничего не смогла изобрести поверх этой монотонности и статуарности. Правда, «дяденьки» раздувают ноздри и сверкают глазами... но дальше что? Обязательно должно быть это самое «дальше», иначе получается, что жизнь продолжается уже без них. Продолжается себе как ни в чём не бывало. А это говорит о многом.

Интересна структура Ведомства Справедливости в духовной архитектонике Романа. Во-первых, у Воланда-Люцифера есть несколько помощников, выполняющих функции «действующих замов». Это главный церемониймейстер Фагот, он же отбывающий епитимью за неудачную шутку рыцарь, исполняющий эту должность временно. Возникает естественный вопрос: жив этот «фиолетовый рыцарь» или уже мёртв? В аспекте символической логики повествования грех его невелик (т. е. не является оскорбительным кощунством против возлюбленного Сына Божия Люцифера), но тем более досаден как проявление непонимания подлинного положения вещей в духовной сфере. В отличие от Мастера, кто свою «слабину», страхи, неуверенность, отступничество от романа будет избывать в Покое, находящемся, судя по репликам, в ведении Сатаны-Люцифера, «фиолетовый рыцарь» проходит своё послушание в густоте вечного земного карнавала, совсем не забавного, если в мирскую суету не брошена закваска Коровьева и Бегемота.

Есть у Воланда и охрана, и сразу же возникает вопрос: от кого надо его охранять, и кто в принципе может ему повредить? Нет, не киллеры (смешно говорить!), а попрошаи и кляузники, т. е. огромная рать докучливых посетителей, по-хамски «не по чину берущих» и нарушающих, по давнишнему остроумному замечанию Булгакова, «тринадцатую (!) заповедь: без доклада и крайней нужды — не входи!»11

Этим — сохранением суверенной тишины и покоя вокруг Мессира, а также выполнением разовых поручений — занимается заместитель начальника охраны Азазелло. Расторопен, услужлив, понятлив, хоть и, вроде, простоват и грубоват; выполняет также роль повара в свите Воланда. Шеф охраны Абадонна обременён совсем другой работой: стоит на страже самого принципа Ведомства — справедливости. Он блюдёт баланс при взаимном уничтожении враждующих половин человечества, неся бремя в основном экзекуторских функций. Он исполняет приказы Иешуа, поступившие на имя Воланда и ставшие потом его распоряжениями своим подчинённым. [Булгакову аккомпанирует Сервантес: «Пусть каждого убивает его судьба или Бог, создавший его». Этот афоризм автор МиМ выписал, готовясь к компоновке своего «Дон-Кихота».] Абадонна — весь в хлопотах, в разъездах, всё время занят и едва находит время для посещения «бала ста королей». Знакомство с ним Маргариты — счастливая случайность. Постоянно находятся при Воланде лишь Бегемот — паж, Азазелло — повар (и охранник) и Гелла — служанка. Причём Азазелло — это стихия огня, о чём свидетельствуют его рыжина и работа у плиты, а Гелла — мир холодной полночи, негреющего лунного света, могилы, воды, льда. Паж же помещается как раз посередине — это зыбящаяся, играющая, неуловимая, лёгкая, изменчивая стихия воздуха, вздоха. В аллегорическом смысле Воланд, сопровождаемый Бегемотом, как бы вечно «возлежит на воздусях» забавных импровизаций, шуток, смеха (в отличие от натужной библейской выспренности культа) и поэтому чрезвычайно близок гуманистической сердцевине мира, как, впрочем, и положено быть Князю мира сего.

12. Какова основная гностическая характеристика Романа?

МиМ — это трактат о карме, законе причин и следствий, поступков и воздаяний за них, заданий в аспекте прохождения Земной школы и учёта успешности их выполнения. Это — повествование о необходимости беспрерывной работы души для неукоснительного осуществления божественного замысла о человечестве в ключе изначальной заданности его богоподобия. Это — тестамент совершенствования человека по пути от зверя к ангелу, чему посвящена вся идеология Третьего Завета, Завета Духа Святого. [О чём ещё мог писать «божий Голубков», как не об этом?]

Сила иронии и образной выразительности направлены у автора МиМ на то, чтобы отделить чистую материю человеческой души от тёмных и пошлых деяний, совершаемых под руководством плотского рассудка и эгоистических животных интересов. Недаром Высшие Силы обставили бескорыстие на земле антуражем нищего неудачника, идиотизмом социального аутсайдера. Профанная очевидная выгодность добра и самоотверженности создали бы давку и толчею недостойных в этом святая святых мира. Поэтому и воздаяние — лишь на небесах, среди своих и адекватных.

Постижение — это научение правильности выбора при наличии нескольких вариантов, из которых все, кроме одного, фальшивы. И приходится команде Воланда изготавливать эти маски по макси. Ленивые примитивы сразу злобно начинают шипеть: «отец лжи», «лукавый», «обезьяна Бога»... Конечно, им хотелось бы, чтобы на поверхности лежал один вариант и сразу правильный. «А то — что это за издевательство на самом деле?!» — Не тут-то было! — Дорога сквозь враки — дорога в рай. Ибо только это — дорога научен и я; всё остальное — необязательный болтливый променад.

Слишком сурова и ограничена во времени школа, слишком велик Учитель, чтобы экзамен превращать в фарс поддавков и послаблений («послаб» лени). Мастер «подскакал к Воланду ближе и крикнул:

— Куда ты влечёшь меня, о великий Сатана?

Голос Воланда был тяжёл, как гром, когда он стал отвечать.

— Ты награждён. Благодари, благодари бродившего по песку Ешуа... Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил» (7; 327, курсив мой. — О.К.).

Как необыкновенно это русское награда: перед лицом Высших Сил (сумма «команд» обоих Ведомств) человек наг и рад произносимому по его поводу вердикту, ибо любое решение Бога и ближних Его — благо. И ещё: судьба — благо, ибо моя (фр. car ma); то, что думают и говорят о нас Высшие Силы — это единственное наше достояние во Вселенной, единственное, что нетленно. Это и есть наша судьба — суд Ба и суть Ба12.

«Лагранж (приходит к себе..., разворачивает книгу, говорит и пишет). ...В 10 часов вечера господин де Мольер, исполняющий роль Аргана, упал на сцене и был похищен без мучений и покаяний неумолимой судьбой. В знак этого рисую самый большой крест. Что же явилось причиною этого? Что? (Думает.) Как записать? <...>

Причиною этого явилась — судьба. Я так и запишу» (6; 326).

[Булгаков сам неоднократно вспоминает это слово. В письме сестре 1921 года: «Не удивляйтесь моим скитаниям... Ну и судьба! Ну и судьба!» Затем в «Необыкновенных приключениях доктора»: «За что ты гонишь меня, судьба?!» И почти слово в слово в «Беге»: «Голубков. ...Судьба! За что ты гнетёшь меня?»]

И так далее.

Отсюда: «иногда лучший способ погубить человека — это предоставить ему самому выбрать свою судьбу». Случай с Берлиозом это ярко демонстрирует.

13. Является ли случайной и локально связанной с одной Маргаритой тема перевоплощения?

Уже в самой разработке понятия вопрос поставлен шире: как тема крови. И если в фольклорном смысле кровь является понятием этническим, то в персоналистском — аристократическим. Древний народ с устоявшимся набором признаков-качеств — нечто столь же определённое, что и древний род с ограниченным набором перемешивающихся элементов. Поэтому Габсбурги имеют вытянутые, как на портретах Веласкеса, физиономии, а рыжая борода Фридриха Барбароссы оставила огненный след в генофонде европейской истории. Это и есть знаменитое слово порода, им так гордятся его носители несмотря на явно зоологический оттенок. Перевоплощение — не просто выскакивание одних и тех же карт при тасовке колоды. Реинкарнация — «возвращение на круги своя» библейских пророков, она вращение колеса эволюции, когда наиболее удачные сорта растений превращаются из сезонных в многолетники с полным сохранением при многотрудной генетической работе природы и индивидуальных достижений отдельных личностей. Земная школа — отнюдь не однолетка, начинать каждый раз всё по-новой — «нет, это, братцы, о другом». Это не просто тренинг с никого (из Высших Сил) не интересующим результатом, вроде прошлогодних детских тетрадей с диктантами. Чтобы «рукописи не сгорали», надо чтобы текст был серьёзен, важен и интригующ для Высших Сил. Вселенная — не просто монотонное перекатывание стекляшек в калейдоскопе, она есть обратное движение к Богу с накапливанием достигнутого и фиксацией его во избежание ретроградных срывов.

Вопрос переселения душ — важнейший из опекаемых и решаемых обоими Ведомствами.

Кроме того, — продолжал Воланд, и в комнату неслышно вскользнул тот траурный, что преградил было Маргарите путь в спальню, — Абадонна. Командир моих телохранителей, заместителем его является Азазелло. Глаза его, как видите, в тёмных очках. Приходится ему их надевать потому, что большинство людей не выдерживает его взгляда.

— Я знаком с королевой, — каким-то пустым бескрасочным голосом, как будто простучал, отозвался Абадонна, — правда, при весьма прискорбных обстоятельствах. Я был в Париже в кровавую ночь 1572-го года» (6; 195).

Иван Бездомный вдруг вспоминает свою прошлую жизнь в виде Иванушки-верижника, причём Василий Блаженный и Николка Железный Колпак не то его кореши, не то псевдонимы. Мелькает ещё один реинкарнат: «Трамвай проехал по Бронной. На задней площадке стоял Пилат, в плаще и сандалиях, держал в руках портфель.

«Симпатяга этот Пилат, — подумал Иванушка, — псевдоним Варлаам Собакин»...» (7; 241).

Имеется в виду послание Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь по поводу грубого нарушения устава сосланными в монастырь боярами и в нём такой пассаж: «Есть у вас Анна и Каиафа — Шереметьев и Хабаров, и есть Пилат — Варлаам Собакин, и есть Христос распинаемый — чудотворцево предание презираемое».

[Аллюзии на время Ивана IV чрезвычайно часты в творчестве Булгакова, не говоря уже о пьесе «Иван Васильевич», ему полностью посвящённой. Судьба эзотерика на троне привлекала автора МиМ по самым разным сюжетам и темам, но по преимуществу с орденской стороны. Идея перемещения во времени и исторической реальности при помощи «машины времени» невольно рождает анекдотические коллизии, обильные в такого рода происшествиях. Комична и встреча персонажа со своим предыдущим воплощением.

Себя Булгаков считал перевоплощением Гоголя. Многое было «за»: киевское происхождение, любовь к гротеску и чертовщине, некоторые черты в физиогномике, фигуре и стати, болезненность и меланхоличность... «Писатель из Киева» — это звучало совсем по-гоголевски, несмотря на пренебрежительный оттенок в устах пречистенских «аристократов». Наиболее политесные и дальновидные не гнушались польстить «провинциалу» с поистине макиавеллиевской дипломатичностью: «Миша спросил — «но я, не похож на Достоевского?» На это Петя ответил — «Никак! Вы похожи на Гоголя»». Ещё бы! И «Похождения Чичикова» написал, и «Мёртвые души» инсценировал, и «Ревизора» в сценарий переделал, и «отцом» и «учителем» звал... Были и отличия капитальные. Гоголь был анахорет и аскет, Булгаков — наоборот: и женолюб и гурман. (В сентябре 1939 года Б.В. Шапошников навестил смертельно больного приятеля. «Я вошёл..., окна были занавешены, на М.А. были чёрные очки. Первая фраза, которую он мне сказал, была: «вот, отъелся я килечек» или «ну, больше мне килечек не есть». Это были воспоминания о застольях на Пречистенке».) И винцом баловался, чего Гоголь себе не позволял. И всё-таки «аптечный пафос», брезгливость, болезнь и медленное умирание — один к одному. О мистическом путешествии «голгофы» уже было сказано. Даже письмо в правительство (за счёт обильных цитат) шло за двумя подписями.

Так что и в данном случае «вопрос о переселении душ» не стал бы дискутироваться слишком долго.]

14. Что из себя представляет рисунок полевой структуры Романа?

Биполярность, представленная в алтарях древних храмов двумя колоннами (белой и чёрной — Йакин и Бохас Тарота), намекает на полноту истины, поделённую в пределах сотворённого мира на контрастные, но взаимодополняющие половины. Рисунок шахматной доски наиболее чётко соответствует этой великой идее, предоставляя шанс для внутренней игры, т. е. постоянной перегруппировки возможностей. Речь идёт о движущихся по поверхности доски шахматных фигурах, в свою очередь окрашенных на два. При учёте значения каждой клетки (в аспекте их гексаграмматиче-ского соответствия) и каждой фигуры динамика игры образует чрезвычайно сложный перенасыщенный символизмом текст, связность которого (поверх прихотливой вязи алеаторических намёков) ещё никогда никем не была прочитана. Свёрнутая в порождающую пару инь-ян система эта приобретает динамические характеристики взаимодействия и взаимообратимости мужского (ян) и женского (инь) начала во Вселенной. В русской языковой структуре они передаются словами синь и изъян (с инь и из ян). Инь, лукавое, изменчивое, ускользающее — женское начало; ян, твёрдое, простовато-лапидарное, остойчивое, верное — мужское. Пара инь-ян выявлена ещё в раннем варианте Романа: «Одного из двух, первосвященник, тебе, согласно закону, нужно будет выпустить. Благоволите же указать, кого из двух — Вар-Раввана Иисуса или же Га-Ноцри Иисуса. Присовокупляю, что я настойчиво ходатайствую о выпуске именно Га-Ноцри. И вот почему: нет никаких сомнений в том, что он маловменяем, практических же результатов его призывы никаких не имели. Храм оцеплен легионерами, будет цел, все зеваки, толпой шлявшиеся за ним в последние дни, разбежались, ничего не произойдёт, в том моя порука. Vanae voces popule non sunt crudiendo. Я говорю это — Понтий Пилат. Меж тем в лице Варравы мы имеем дело с исключительно опасной фигурой. Квалифицированный убийца и бандит был взят с бою и именно с призывом к бунту против римской власти. Хорошо бы обоих казнить, самый лучший исход, но закон, закон... Итак? (Пожалуйста, ян! — ОК)

И сказал замученный чернобородый Каиафа:

— Великий Синедрион в моём лице просит выпустить Вар-Раввана.

Помолчали.

— Даже после моего ходатайства? — спросил Пилат и, чтобы прочистить горло, глотнул слюну: — Повтори мне, первосвященник, за кого просишь?

— Даже после твоего ходатайства прошу выпустить Вар-Раввана.

— В третий раз повтори... Но, Каиафа, может быть ты подумаешь?

— Не нужно думать, — глухо сказал Каиафа, — за Вар-Раввана в третий раз прошу.

— Хорошо. Ин быть по закону, ин быть по твоему, — произнёс Пилат, — умрёт сегодня Иешуа Га-Ноцри» (А вот и инь!) (7; 223—224).

[Как потрясающе разыграно смысловое наполнение контрастных понятий! Две опорных фразы содержат два прозрачно упакованных знака, Булгаков не боится ввести в речь римского прокуратора русское фольклорное ин (первый слог ещё более «квасного» undo) — так ему важно донести свой эзотерический месседж.]

Трижды ходатайствует (повторяя слово) Пилат за Иешуа и трижды отвергает его первосвященник. Вспомните, как по первому же ходатайству Иешуа выполняет Воланд-Сатанаил Его просьбу относительно Пилата.

Так кто же — средоточие зла?!

Фальшивый мифический «дьявол с рогами», пугало для прихожан, является всего лишь коллективной проекцией всех первосвященников, тенью их «рогатых тиар» — «он, друг душевный всех религиозных изуверов, которые затравили великого философа». Вот кто главное скопище ненависти, злобы и лжи. Он поощряет торговать индульгенциями, манипулировать свиньями по своему усмотрению и не моргнувши безудержно врать.

15. В аспекте финального свершения жизнь Мастера представляется определённым путём; какова идея пути в Романе?

Целеустремлённое желание полного самовыражения и порыв личности к истине, к познанию подлинной картины мира за пределами клишированных пропагандистских суррогатов, приготовленных «кастой правителей» для быдла, привели привата Голубкова (он же — доктор Турбин) к попытке творчески переосмыслить фундаментальную для европейской культуры мифологему Христа и квазиисторическую панораму Новозаветных событий. Однако сила воображения, уровень гностической подготовки позволяют ему «провалиться» в реальность личности Иисуса из Назарета, в высшую подлинность Его краткой жизни на земле. Два первых варианта биографии-судьбы: поэт и Фауст (в стиле В.Ф. Одоевского) — оказались слишком легковесны для верификаторской состоятельности героя Романа. Он должен был не уверовать в Христа, но — познать Его, чтобы стать вестником-евангелистом для остальных людей. Мастер, модифицируясь, меняя данные биографии, профессию, даже цвет глаз (на смену зеленоватым — 7; 157, затем зелёным — 6; 429—431 приходят карие — 6; 97), становится тем. кто не просто способен общаться с самим Сатанаилом, но кто ищет встречи, кто страстно рвётся ему навстречу: «Затем, возбуждённо расхаживая по комнате, заговорил о том, что заплатил бы сколько угодно, лишь бы встретиться с ним, получить кой-какие справки необходимые, чтобы дописать его роман...» (7; 297). Уже тогда ему стало ясно, что история Христа, превращённая христианами в условный и не питательный для души догмат, есть не то абсурдное нечто, во что можно только слепо веровать, растоптав в себе остатки ума и здравого смысла, а есть пример уникального по своему величию и простоте поведения, рисунок которого достовернее и реальнее пустой и пошлой земной суеты. Именно познание Христа любовью понимания окрыляет Мастера, трансцендирует его дух уже во время написания романа; это, а совсем не любопытство влечёт его, преодолевающего робость и барьер деменциональной несовместимости, к очевидцам земной жизни Иешуа Га-Ноцри: ...Вы верите, что это действительно я?

— Верю, — сказал пришелец, — но, конечно, спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации. Извините меня...

— Если спокойнее, то и считайте галлюцинацией, — вежливо ответил Воланд» (7; 407).

Ранее эта встреча выглядела так:

Вы знаете, кто я? — спросил его хозяин.

— Я, — ответил привезённый, — догадываюсь, но это так странно, так непонятно, что я боюсь сойти с ума. <...>

— О, только не это. Ум берегите пуще всего, — ответил хозяин и, повернувшись к Маргарите, сказал:

— Ну что ж... <...> Я одобряю ваш выбор. Мне нравится этот непокорный вихор, а также зелёные глаза» (7; 158, курсив мой. — О.К.).

Почему же так ценен Главе Ведомства Справедливости полу-замученный человек, магически по просьбе Маргариты возвращённый с лесоповала?

Он написал книгу о Иешуа Га-Ноцри, — ответила Маргарита.

Великий интерес выразился в глазах Воланда, и опять что-то зашептал ему на ухо Коровьев.

— Нет, право, это черёд сюрпризов, — заметил хозяин, но слов своих не объяснил» (7; 157, курсив мой. — О.К.).

«Роман о Пилате» постепенно становится «книгой о Иешуа Га-Ноцри», но Мастер, возрастая духовно, физически выглядит всё более и более измочаленным. Речь идёт не об оттачивании ума в интеллектуальных изысках, а о непрерывном нравственном подвиге, о стоянии одного против всех (ситуация автора Романа: он «выпендривается», когда уже «все сдались»). Это, конечно, путь, путь мудрости дао. В потаённости русской души слово дао известно в форме переставня ода со времён Ломоносова, адекватизировавшего его скрытое содержание в великолепной оде «Бог»13. Русское жизнеутверждающее да, содержащееся в слове, способствовало его популярности. Тем более, что палиндромной подкладкой да является фантастически-анекдотический ад, на самом деле гнездящийся в порах человеческого бесчеловечного общежития: «Квартиры, семьи, учёные, работа, комфорт и польза — всё это в гангрене. Ничто не двигается с места. Всё съела советская канцелярская, адова пасть» (16; 74, курсив мой. — О.К.). Он, как ловушка, как чёрная дыра для света, стоит на пути вроде «крокодила», ожидая Симплициссимуса 21-го аркана. Против него есть противоядие (вернее, противоадие).

Но скажите мне...

— Мессир... — подсказал кто-то.

— Да, что будет со мною, мессир?

— Я получил распоряжение относительно вас. Преблагоприятное. Вообще могу вас поздравить — вы имели успех. Так вот, мне было велено...

— Разве вам можно велеть?

— О, да. Велено увести вас...» (7; 196, курсив мой. — О.К.).

Это, конечно, ода, Ода Планетарному Логосу — Иешуа и ода радости по поводу достижений Мастера (Поэта) на его дао-пути.

Ударил финальный гонг — время модификаций истекло. Каждый имеет столько, сколько успел. Если пытаешься суетиться по окончании (жизненного) пути, т. е. post dao, — значит ты опоздал. Что же касается всего остального, то...

Но скажите мне, — спрашивал поэт, — кто же я? Я вас узнал, но ведь несовместимо, чтобы я, живой из плоти человек, удалился вместе с вами за грани того, что носит название реального мира?

— О, гость дорогой! — своим глубоким голосом ответил спутник с вороном на плече14, — о, как приучили вас считаться со словами! Не всё ли равно — живой ли, мёртвый ли!

— Нет, всё же я не понимаю, — говорил поэт, потом вздрогнул, выпустил гриву лошади, провёл по телу руками, расхохотался.

— О, я глупец! — воскликнул он, — я понимаю! Я выпил яд и перешёл в иной мир!» (7; 196).

Своего рода «игра в замри» только некоторых застаёт в ситуации полной готовности. Остальные причитают, что они, мол, «стояли лучше», что им не хватило «всего одного хода» и прочую чепуху. Воланду & Co — им виднее. Наказания ничтожным сим можно творить только с юмором и без злорадства. Хотя Абадонне, присутствующему на полях сражений и регулирующему как диспетчер массовые самоубийства целых народов, не до улыбок. Его лицо опалено «извержением Безумия» человеческого. Там — только успевай складировать трупы.

Главное — быстро и точно выполнять распоряжения Иешуа.

16. Что означает финальное превращение всех действующих лиц в рыцарей?

Это означает, что МиМ прежде всего и по преимуществу — рыцарский роман. Уже в Первой главе «иностранец» демонстрирует знаки высшего орденского достоинства, обнаруживающего в нём Главу Ордена: часы, портсигар, перстень, трость — всё говорит об этом. Вторая (Ершалаимская) глава начинается с появления на сцене повествования всадника (шевалье) Понтия Пилата, яркого представителя досредневекового рыцарства. Живущий в мире воинской ординарности, но с детства принадлежащий к потаённой орденской культуре, он мгновенно распознаёт в измызганном арестанте великого философа. Именно рыцарская реакция на Истину заставляет его яростно сражаться с жестоковыйным этноцентрическим сознанием Каиафы, доходя до неистовства:

«...Хлебнёшь ты у меня, Каиафа, хлебнёт народ Ершалаимский не малую чашу. Будешь ты пить и утром, и вечером, и ночью, только не воду Соломонову! Задавил ты Иешуа, как клопа. И понимаю, Каиафа, почему. Учуял ты, чего будет стоить этот человек... Но только помни, не забудь — выпустил ты мне Вар-Раввана, и вздую я тебе кадило на Капри и с варом, и со щитами» (7; 225).