У истоков Булгакова как писателя мерцает странная символическая фигура. Она образована суммой инициалов выдающихся мистериологов конца XVIII — начала XIX века. Первой среди равных — ибо это рыцарский круг — стоит начальная буква фамилии великого Гёте, кто созданием эпического по размаху «Фауста» выскочил за рамки локального немецкого литератора и по праву вошёл в плеяду теургов фундаментальной мировой мифологии. Освальд Шпенглер, присвоивший европейской культуре название «Фаустовской», имел в виду не приятеля Гуттенберга Иоганна Фауста, судьба которого стала основой народной «Книги о Фаусте», а именно Гётевского героя.

Фауст — устойчивое фа, базисная, срединная нота европейского звукоряда, фа уст мифологии мира. Балансирующий на пограничье средневековья и эпохи Возрождения, он сконцентрировал в себе сумму гностических разработок полутора тысяч лет нашей эры, когда аборигенское сознание, оплодотворённое живым присутствием на земле Планетарного Логоса, с одной стороны, стало бурно развиваться и активно модифицироваться, с другой, находясь под «чёрной звездой преступления» — распятия самой Истины1 — не смогло к мощным ментальным наработкам подстроить соответствующее душевное совершенство. Филистер в колпаке учёного — вот главное «родимое пятно» европейской духовной панорамы времени «подведения итогов». Эгоистические аборигенские поползновения, оснащённые всей мощью трансцендирующей науки, — таков трагедийный пафос фаустовской структуры человека. Духи, хлопочущие, как сводни, по устройству любовных свиданий, — это, конечно, катастрофический карнавал трагифарсовости. «Уж не пародия ли он?» — так Пушкин заклеймил-закалибровал своего известного героя (того самого, с баками). В отличие от Востока, где аборигенство успокаивается в нирваническом аутизме, европейский активизм оборачивается суетой вокруг своего душевного ничтожества, не обеспеченного даже элементарным благородством.

Рыцари — суть редкоземельное исключение из правил, судорожные потуги жить не как все, соскальзывая в маргинальность по отношению к жирующему в довольстве собой бюргерству. Поэтому фаустиана — это оборотная сторона орденской медали средневековья. Господинчик, до мозга костей «рождённый ползать», небрежно садящийся в самолёт, — вот квинтэссенция парадоксальной реальности европейской культуры, ставшей её парадигмой. Как известно, Фауст из Булгаковского мистериального полотна постепенно исчезает, превращаясь в Фагота. Фанфаронство фанаберии, неважно чем и как обставляемое, является general line, можно даже сказать константой, основанной Константином христианской империи. То, что внутри этой структуры принципиально не может находиться Царство Христа, я думаю, не требует доказательств. Натыкав церквей по всему пространству от Уральских гор до Атлантики, местный абориген отнюдь не сделал европейский пейзаж более похожим на Царство Божие. Коли так, на земле приостановилась выработка Человека Совершенного — единственного типа гоминида, адекватного задачам земной цивилизации. Пробуксовка распространения культуры по параметру широты (распахнутые в благословляющем жесте руки Христа) и есть гностический мотив замысла Булгакова.

Опрокинутое G эзотерического знака-ключа — это первая буква фамилии озвучившего Гётевскую мистерию Шарля Гуно. Он не был первым прикоснувшимся к этой «золотой жиле». Деятели европейской культуры откликнулись на публикацию Гётевской монументальной драмы целым морем вариаций, подражаний и переложений. Гениальную музыкальную фреску «Осуждение Фауста» создал небезызвестный «однофамилец Миши Берлиоза»; написали симфонические поэмы Вагнер и Лист. Но скромный французский композитор «второй руки» вложил в свою знаменитую оперу всю мощь недюжинного мелодизма. По существу, перед нами цепь известнейших арий для мужских и женских голосов и включённый в тело оперы великолепный балет-пантомима «Вальпургиева ночь». Мелодическая пронзительность, почти шлягерность, сделали создание Гуно невероятно широко затребованным в культурной жизни последних полутора столетий. Это и привлекло внимание Булгакова — сначала как восторженного слушателя великого Шаляпина-Мефистофеля (сходство киевского мистика со знаменитым басом отмечалось многими близко знавшими его людьми, что имеет особое значение), позже как зрелого мастера, старающегося достичь того же эффекта в своём итоговом произведении. Он весь был пронизан магическими токами мелодики Гуно. Клавирная партитура оперы сопровождала быт и наполняла бытие обитателей дома на Андреевском спуске.

«Пианино показало уютные белые зубы и партитуру Фауста там, где чёрные нотные закорючки идут густым чёрным строем и разноцветный рыжебородый Валентин поёт:

Я за сестру тебя молю,

Сжалься, о, сжалься ты над ней!

Ты охрани её!

Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг чёрные аккорды и истрёпанные страницы вечного Фауста. Эх, эх... не придётся больше услышать Тальбергу каватины про бога всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент. Всё же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст... — совершенно бессмертен» (45; 33—34).

Татьяна Лаппа вспоминала: «Больше же всего любил «Фауста» и чаще всего пел «На земле весь род людской» и ариозо Валентина «Я за сестру тебя молю...»» (3; 47). Рассказ Катаева о подобном пении мы уже слышали.

Оперная привязка Булгакова при создании МиМ была настолько велика, что даже в костюмах, аксессуарах и гриме, физиогномической характеристике Воланда и его свиты он пользуется соответствующими сценическими наработками Шаляпина. В свою очередь, Шаляпин заимствует материал для своих актёрских решений из триптиха «Фауст», «Маргарита», «Мефистофель» и примыкающего к нему панно «Фауст и Мефистофель: полёт на конях» М.А. Врубеля. Романтический «Демон» и саркастический «Мефистофель» — две стороны «сатанической поэмы» великого русского живописца. Фальшивым оказывается на поверку именно романтический аверс, изначальная ошибка в постулировании которого привела Лермонтова под пулю, а Врубеля в сумасшедший дом. Нет большего оскорбления Богу, чем привечание маски-пугала архангела Сатанаила в качестве его подлинного лика. На этом основан грешный идиотизм «сатанизма». Как и ещё более чудовищное по своей нелепости представление его в качестве какого-то фантастического «противобога».

Гуно с юности носился с идеей написать оперу на сюжет Гётевского шедевра. И только накопив целую гору подготовительных эскизов, «земную жизнь пройдя до половины», приступил к воплощению замысла. Получившееся в результате кропотливой работы грандиозное сценическое полотно, требовавшее для исполнения как минимум двух вечеров, вступило в противоречие с обязательным для лирической оперы принципом компактности, что и повлекло за собой неминуемые сокращения превосходного музыкального материала. Обалдуи-рецензенты всё равно упрекали Гуно в преобладании оркестрового начала над вокальным и в «чрезмерной учёности» музыки.

Однако вот мнение критика д'Ортига, постигшего глубины эпического полотна: «Опера «Фауст» это творение мастера. Я всегда возвращаюсь к сцене в саду. Это восхитительная страница. Если бы он написал только одну эту сцену, то уже показал бы себя мастером. Гуно обладает редким даром писать как человек, который ко всему своему вдохновению, определяющему большого музыканта, присоединяет качества образованного человека»2. Ему вторил русский критик Ларош, характеризовавший творчество Гуно как сочетание учёного и общедоступного3.

И то — что для филистеров чрезмерно, интеллигенции в самый раз.

Не имея большого успеха на премьере, опера, однако, за несколько лет завоевала сердца европейцев, среди них были такие высокие профессионалы и знатоки, как П.И. Чайковский, оставшийся верным поклонником Гуно на всю жизнь.

Булгаков, ценивший обе Пушкинские оперы Чайковского, — «Онегина» за демонизм главного героя, «Пиковую даму» за сен-жерменский мистицизм — был абсолютно солидарен с их автором в оценке творчества французского композитора. А подсказанные Волошиным эзотерические характеристики Князя тьмы имели ближайшим предшествием образ, созданный в гениальной опере. «Мефистофель Гуно — это не столько дух тьмы, сколько обличитель людских пороков. Кстати, лучшие исполнители партии Мефистофеля на русской сцене, среди которых, прежде всего, нужно вспомнить Шаляпина, понимали подлинную сущность этого образа»4.

Уже в юные годы Булгаков относился к «Фаусту» далеко не по-дилетантски. Его сестра вспоминает: «У Михаила Афанасьевича был мягкий красивый баритон. Брат мечтал стать оперным артистом. На столе у него, гимназиста, стояла фотографическая карточка артиста Киевской оперы Льва Сибирякова — с надписью, которую брат с гордостью дал мне прочесть: «Мечты иногда претворяются в действительность»»(8; 59).

Победил всё-таки писатель и драматург: волшебный фонарь умозрения помог увидеть и зафиксировать воображаемые картинки.

«И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же её описать?

А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается. <...> Я вижу вечер, горит лампа; бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вот он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу — напевает. Пишу: «напевает».

Да это, оказывается, прелестная игра!.. Ночи три я провозился, играя с первой картинкой, и к концу третьей я понял, что сочиняю пьесу».

К. Паустовский, приводя этот отрывок в своих воспоминаниях о Булгакове, восхищается точностью, с какой писатель воссоздаёт процесс своей работы. И далее завершает по собственным наблюдениям: «Глядя на сыплющийся снег, он говорил, ...что можно мысленно охватить взглядом огромные пространства, что литература призвана делать это во времени и пространстве и что нет в мире ничего более покоряющего, чем литература».

Вспоминая киевскую юность, Паустовский пишет: «Приход Булгакова к театру был естественным и закономерным. Иначе и быть не могло. Потому что Булгаков был не только большим писателем, но и большим актёром. <...>

Любовь к театральному зрелищу, к хорошей актёрской игре была у Булгакова так сильна, что, по его собственному признанию, от великолепной игры у него «от наслаждения выступал на лбу мелкий пот».

От общения с Булгаковым оставалось впечатление, что и прозу свою он сначала «проигрывал». Он мог изобразить с необыкновенной выразительностью любого героя своих рассказов и романов. Он их видел, слышал, знал насквозь. Казалось, что он прожил с ними бок о бок всю жизнь. Возможно, что человек у Булгакова возникал сначала из одного какого-нибудь услышанного слова или увиденного жеста, а потом Булгаков «выгрывался» в своего героя, щедро прибавляя ему новые черты, думал за него, разговаривал с ним (иногда буквально — умываясь по утрам или сидя за обеденным столом), вводил его, как живое, но «не имеющее фигуры» лицо в самый обиход своей булгаковской жизни. Герой завладевал Булгаковым всецело. Булгаков перевоплощался в него.

Эта способность к перевоплощению и сила видения были характерными чертами Булгакова. Сила видения своего вымышленного мира и привела Булгакова к драматургии, к театру» (8; 99—103).

Так, стоило прозвучать нескольким тактам из великой оперы...

«В этот момент случилось что-то странное. В нижней квартире кто-то заиграл увертюру из «Фауста». Я был потрясён. Внизу было пианино, но давно уже никто на нём не играл. Мрачные звуки достигли ко мне. Я лежал на полу, почти уткнувшись лицом в стекло керосинки, и смотрел в ад. Отчаянье моё было полным, я размышлял о своей ужасной жизни и знал, что сейчас она прервётся наконец.

В голове возникали образы: к отчаянному Фаусту пришёл дьявол, ко мне же не придёт никто. <...>

В дверь постучали. <...>

Я торопливо сунул револьвер в карман, записку скомкал и спрятал и крикнул сурово:

— Войдите! Кто там?»

Так кончается пятая глава записок «Тайному другу». Далее происходит следующее:

«VI. При шпаге я!

Дверь отворилась беззвучно, и на пороге предстал дьявол. Сын гибели, однако, преобразился. От обычного его наряда остался только чёрный бархатный берет, лихо надетый на ухо. Петушьего пера не было. Плаща не было, его заменила шуба на лисьем меху, и обыкновенные полосатые штаны облегали ноги, из которых одна была с копытом, упрятанным в блестящую калошу.

Я, дрожа от страху, смотрел на гостя. Зубы мои стучали. <...>

— А знаете ли, я до вашего прихода за минуту... гм... слышите, Фауста играют...

— Слышу!

Помолчали. <...>

— Графу Толстому подражаете, — заметил чёрт и похлопал пальцем по тетради. <...>

Сурово сверкая стёклами пенсне, он сказал гробовым голосом:

— Роман ваш никто не напечатает. <...> И я вам не советую его даже носить никуда. <...>

— Есть только один человек на свете, который его может напечатать, — продолжал Рудольф, — и этот человек я!

Холод прошёл под сердцем у меня, и я прислушался, но звуков Фауста более не слыхал, дом уже спал» (16; 607—610).

В унылый керосиновый ад задрипанного жития Булгаковского героя Мефистофель является, прежде всего, как рыцарь — недаром таинственное название главы никак не раскрыто в тексте. Значит, оно отсылает к оригиналу Гёте-Гуно, подразумевая их классическую общеизвестность. Но все ли на самом деле помнят этот доминирующий рыцарский мотив «Фауста»?

Избраннице-Маргарите предоставляются на выбор в знаменитой, и центральной по смыслу, сцене в саду букет Зибеля и ящичек (Мефистофеля) Фауста. Маргарита, не то в силу простоты забывая, не то в силу непростительного невежества не ведая о концептуальной мифологеме «ящичек Пандоры», как дура хватается, конечно, за соблазнительный ларец. — И всё, конец. «Что вижу я! Алмазы, жемчуг здесь!..» — в восхищенье (в ад) восклицает она. Конечно, вынимает; естественно, надевает. Само собой, в искусительном комплекте нашлось и зеркало — не то, ангелическое. смотря в которое, человек созерцает весь мир, а то, демоническое, глядя в которое, человек любуется своей физиономией. «Ну как в него не поглядеться?» — напевает и пританцовывает в вальсе5 Маргарита, оказавшаяся не «драгоценностью» (согласно имени), а обычной фефёлой. Тут же следует «поздравление с восьмым марта»: «В сад входит соседка Маргариты, Марта. Она уверяет девушку в том, что все эти драгоценности принадлежат Маргарите по праву. Нет сомнения, что это — подарок какого-нибудь влюблённого рыцаря.

А вот и рыцарь.

Появляется Фауст в сопровождении Мефистофеля»6.

Оба при шпагах. От одной из этих шпаг в конце концов гибнет Валентин. Так что шпага как образ тонкого луча трансцендентного взрывает и разрушает уют мещанского мира. Причём господин зла в «случае Гёте» получает от этого неравного поединка какое-то сладострастное удовольствие; и то, что торжество это является ядовитой пародией на успех в равном рыцарском соревновании, не вызывает сомнений. Радоваться победе, когда жизнь его защищена колдовскими чарами до полной неуязвимости, может только ничтожество. Жалкий псевдорыцарь, «положивший глаз» на ещё более бездарную псевдодаму («даму секса») — таков безрадостный итог-фон для сатанинского смеха Гётевского духа тьмы. Князь мира сего оказывается в «Фаусте» властителем жалкого и пошлого королевства.

Ко времени подключения Булгакова к духовной работе прошло более ста лет с момента создания первотекста и семьдесят лет со дня написания и постановки оперы. Только профаны считают, что фундаментальные понятия тонкоматериальной структуры мира остаются мертвы и незыблемы. Что нового после написания книг Нового Завета можно сказать о Боге, Христе и дьяволе? — Ничего, — бестрепетно отвечает культ, превратив несколько историко-литературных текстов в канон и догму (предварительно подвергнув эти «священные» и «боговдохновенные» тексты безжалостной и циничной редактуре политиканов в рясах), а все четыре Евангелия — в подробное описание казни Иисуса из Назарета с небольшим для проформы вступлением, спокойно выкинув драгоценные сведения о восемнадцати лучших (ибо это было время становления и зрелости) годах жизни на земле Господина Солнечной Системы. Они извратили до неузнаваемости основную идею прихода Планетарного Логоса на Землю: помочь людям пройти «узкое место» человеческой истории, а именно, покончить навсегда с рабством людей и убийством животных. Они по-звериному решили, что овцы и коровы созданы им в пищу (спутав Бога Отца с хищным водителем иудейского племени Иеговой), а Христос пришёл «взять на Себя наши грехи» и быть распятым за ны, почему-то тем самым облегчив нашу участь (ещё бы, хорошо охламонам за чужой-то счёт), а не утопив окончательно в крови этого убийства. — Кошмарная логика людоедов! и более — аватародавов!! Отсюда — ацтекская патетика «священномук» и человеческих жертв в первохристианских общинах. Как будто надмирному Христу бывает приятен вид их выколотых глаз и выпущенных кишок. Безусловно, это модернизированный кровожадный иеговизм, а никакое не христианство. Что наглядно и продемонстрировано в фреске Микельанджело «Страшный суд», где куча «святых» с искажёнными физиономиями тычут в лицо Планетарному Логосу орудия своих пыток. Происходящее нелепо со стороны тех, кто своей бестрепетной рукой «ничтоже сумняшеся» перерезал горло кротким агнцам. Чего же визжать-то, когда закон причин и следствий в силу своей божественной природы в конце концов коснулся и их? — Подобное вызывает подобное, не более того.

Итак, Бог с ними, с деталями, — в области фундаментального особенно требовалась кардинальная гностическая коррекция.

В связи с этим сын профессора Киевской духовной академии «записался» аж в атеисты, имея в виду противостояние лживому официозному культу. В этом смысле он был более сыном и учеником Василия Ильича Экземплярского, уволенного из академии за благоприятный отзыв о Льве Толстом, чем просто сыном Афанасия Ивановича Булгакова, автора ретроградного и ортодоксального сочинения о масонах. Это и неудивительно. Современница называла В.И. Экземплярского «самым умным и самым изумительным человеком», какого она встречала в своей жизни (22; 34). В области антиканонического творчества у автора МиМ был достойный учитель. Булгаков того времени, по воспоминаниям, «любил всякую чертовщину. Спиритические сеансы. Рассказывал всякие чудасии...» (22; 26—37).

В силу искажённой структуры культа присутствие Бога в культуре гораздо сильнее, а главное — чище по фиксации. Булгаков это понял «от младых ногтей». «Влияние Миши на моих братьев сказалось прежде всего в том, что мои братья, которые учились тогда в духовной семинарии, стали готовиться к поступлению в институт»... «Саша говорил, что по светской дороге они пошли под влиянием Миши... Он их ввёл, так сказать в светскую жизнь — заставил полюбить всё это» (22; 38).

И здесь отнюдь не «противление злу Василием»7. Подлинная мистическая жизнь, абсолютно отсутствующая в омертвелом культе, «бурлила, кипела и пенилась» в живом теле культуры. Особенно — культуры духовной. Благодаря этому авторитетный герой хроники «Тайному другу» входит в самую толщу мистического бытия вовсе не через кладбищенские врата унылого христианства.

В «Театральном романе» Булгаков настойчиво повторяет свою скетчевую демонологию, усиливая её до эпического звучания:

«Я приложил дуло к виску, неверным пальцем нашарил собачку. В это же время снизу послышались очень знакомые мне звуки, сипло заиграл оркестр, и тенор в граммофоне запел:

Но мне Бог возвратит ли всё?!

«Батюшки! «Фауст» — подумал я. — Ну, уже это, действительно, вовремя. Однако подожду выхода Мефистофеля. В последний раз. Больше никогда не услышу».

Оркестр то пропадал под полом, то появлялся, но тенор кричал всё громче:

Проклинаю я жизнь, веру и все науки!

«Сейчас, сейчас, — думал я, — но как быстро он поёт...»

Тенор крикнул отчаянно, затем грохнул оркестр.

Дрожащий палец лёг на собачку, и в это мгновение грохот оглушил меня, сердце куда-то провалилось, мне показалось, что пламя вылетело из керосинки в потолок, я уронил револьвер.

Тут грохот повторился. Снизу донёсся тяжкий басовый голос:

— Вот и я!

Я повернулся к двери.

Глава 4.

При шпаге я.

В дверь постучали. Властно и повторно. Я сунул револьвер в карман брюк и слабо крикнул:

— Войдите!

Дверь распахнулась, и я окоченел на полу от ужаса. Это был он, вне всяких сомнений. В сумраке в высоте надо мною оказалось лицо с властным носом и размётанными бровями. Тени играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком торчит острие чёрной бороды. Берет был заломлен на ухо. Пера, правда, не было.

Короче говоря, передо мною стоял Мефистофель. Тут я разглядел, что он в пальто и блестящих глубоких калошах, а под мышкою держит портфель. «Это естественно, — помыслил я, — не может он в ином виде пройти по Москве в двадцатом веке».

— Рудольфи, — сказал злой дух тенором, а не басом» (45; 284—285).

Копыто откинуто, но добавлен оркестр. Рыжий, рудый по сути, хотя и иссиня-черный по масти бровей, бороды и волос, он исполняет ту же функцию, что и огненно-рыжий Азазелло в МиМ. Его стихия — огонь, и завывания его баса-профундо сменяются теноровыми потрескиваниями пожираемых предметов, при том что тон остаётся абсолютно ледяным, хотя настойчивость в достижении поставленной цели — сверхъестественной.

«Надо будет вычеркнуть три слова — на странице первой, семьдесят первой и триста второй.

Я заглянул в тетради и увидел, что первое слово было «Апокалипсис», второе — «архангелы» и третье — «дьявол». Я их покорно вычеркнул...» (45; 287).

Никакого «сатанизма» в стиле религиозных кликуш. Дьявол и архангелы выступают на равных.

Обратите внимание, что «дьявольское число» 302 становится в МиМ ещё более прозрачным по смыслу «домом 302-бис». Однако реальную адресность, правда, с невосстановленной графикой имеет только «слово с первой страницы».

Таким образом, абсолютно антисоветский текст, принадлежащий человеку, который «даже не рядился в цвета попутчиков», определяется «в печать и свет», хотя и на таких грабительских условиях, что никто не посмел бы счесть это игрой в поддавки или поощрением любимчика. Собачка на пистолете — это вам не Каштанка и не Белый пудель и даже не Му-му бессловесная; если за произведение ставка — жизнь, то «здесь кончается искусство, и дышит почва и судьба». Да и Мефистофель — не ярмарочный чёртик, а соединение двух серьёзных слов: Метафизика и Аристотель8. Поэтому он и острит сардонически: я — часть той силы, что вечно желает зла, а совершает благо. Это для кого благо-то? Для Валентина, сглотавшего потрохами сталь, или для Маргариты, наложившей на себя руки?.. — Для Бога и божьей Природы, помогая им совершенствовать тип Человека Разумного, как суровые условия существования помогают биологически совершенствовать вид. Экзаменаторский статус шаляпинского героя и Гёте, и Гуно понимали достаточно отчётливо. Не бойтовский ли свист9 потряс основы российской государственности, приведши к падению в одночасье бутафорских её институтов в феврале 1917? Чистка — это не «подбривание бачков», она часто бывает с кровью. А главное, она абсолютно серьёзна, в отличие от макияжных прикрас. Вызывание чёрта — слишком ответственная вещь, чтобы оставаться только литературой. Чёрт Ивана Карамазова, чёрт Адриана Леверкюна10 и чёрт Сергея Максудова — это одна и та же реальность, а не разноголосица литераторской мультикулёрности. Такого рода «пейзаж» открывается только со стороны мистики, а кто в ней в XX веке достаточно компетентен, кроме манифестировавшего это своё качество Булгакова?

Правое G суммарной монограммы принадлежит фамилии великого Гойи. Современник Бетховена и Гёте, Гойя остался практически неведом жившим с ним одновременно многочисленным европейским романтикам, и лишь по очевидной связи «Фантастической симфонии» Берлиоза с Гойевским графическим циклом «Капричос» мы помятуем об их прямом идеологическом родстве. Мрачный католический абсолютизм Испании второй половины XVIII века препятствовал её разносторонним контактам с европейскими державами эпохи Просвещения. В Испании не было своего Петра, своего Фридриха, своего Наполеона. Ещё догорали костры инквизиции (это нашло отражение в сюжетах Гойевских произведений); мракобесие и обскурантизм дотанцовывали свою пляску смерти на человеческих костях; чудовищный патологизм бытия позволял почти не напрягать воображения и фантазии для достижения выразительности в творчестве. В «Фресках Дома глухого» карикатура обретает монументальный размах и эпическую выразительность, порождая новый жанр в искусстве — супергротеск. Гоголь в «Мёртвых душах» и Достоевский в «Бесах» подхватывают огненно-инфернальную стилистику великого испанца, и с тех пор «свиные рыла» становятся обычным предметом изображения в картинных галереях, партитурах симфоний и романных полотнах. Сцена на берегу Днепра из МиМ с неким таинственным «Козлоногим» — это и «Шабаш ведьм» Гойи, озвученный симфонической поэмой Мусоргского «Ночь на Лысой горе», и лукавая страшилка в стиле «Вечеров на хуторе близ Диканьки». У Гойи нет ничего на тему бессмертного шедевра Сервантеса, но его достойный продолжатель и единомышленник Оноре Домье проиллюстрировал «Дон Кихота», причём полотнами в масле.

Безусловно, Булгаков вспоминал их, работая над своей сценической версией романа Сервантеса. Можно не сомневаться, что визуальной картинкой к «фантастической симфонии» Миши Берлиоза служили «Фрески Дома глухого» и особенно гениальный «Сатурн, пожирающий своих детей». Несомненна также пластическая параллель массолитовских танцев и трагикомических похорон Берлиоза с полотнами «Шествий» из Гойевского монументального цикла.

Всё за пределами Иерусалимских глав решено Булгаковым в стиле гойеска. Кроме того, антиинквизиторский пафос не оставлял автора МиМ всю жизнь, начиная от раннего репортажа о зверствах чекистов в захваченном ненадолго Киеве и кончая «Сном Никанора Ивановича» в МиМ. К Гойе восходят и все полётные эпизоды Романа, а Наташа на борове Николае Ивановиче — абсолютно адекватное воплощение Гойевской образности в литературе.

От великого испанца ведут начало и антиклерикальные мотивы в творчестве Булгакова. Так, в продолжении сна Алексея Турбина из «Белой гвардии» есть такой диалог вахмистра Жилина с Господом Богом: ««Попы-то», — я говорю... Тут он и рукой махнул: «Ты мне, говорит, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать. То есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы»» (45; 72, курсив мой. — О.К.).

По-гойевски гротесково решён у Булгакова и палиндромный срам-Марс. Из диалога Жилина с Богом: «...Как же так, говорю, Господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут? Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им вишь какие казармы взбодрил.

«Ну, не верят?» — спрашивает.

«Истинный Бог», — говорю, а сам, знаете ли, боюсь, помилуйте, Богу такие слова! Только гляжу, а он улыбается. Чего ж это я, думаю, дурак, ему докладываю, когда он лучше меня знает. Однако любопытно, что он такое скажет. А он говорит:

«Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, все вы у меня, Жилин, одинаковые — в поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякий это поймёт»» (45; 71—72, курсив мой. — О.К.).

Созданный в народно-сказовой манере образ Божества невероятно высок: ни одна из существующих конфессий, имеющая каждая своего бога, который только за своих и всегда против чужих, — ни одна из них не признала бы такого Бога предметом своего культового ублажения. Существо, привечающее «моих» лютых врагов — враг! — И никакие благодеяния в «мою» сторону, исходящие от Него, — не извинительны!

По этой причине культ всегда этничен, а священство, суетящееся по «спецзаданию» выявления своих и чужих, всегда обслуживает клановые интересы. А на Бога собственно — им наплевать.

««Да, говорю, уволь ты их, Господи, вчистую! Чем дармоедов-то тебе кормить?»

«Жалко, Жилин, вот в чём штука-то», — говорит» (45; 72).

Т. е. жалко дураков зарвавшихся и завравшихся; снять с них мишуру карнавальную да взять как следует за филей — и перед нами обычная и ничтожная «тварь дрожащая».

Гойя не так отходчив. Насмотревшись на зверства инквизиторов, нанюхавшись запаха палёного человеческого мяса, он — непримирим, и ему не жалко.

К образу Христа он обращался редко, но каждый раз Иисус на его полотнах — один из тех, кого гонят на костёр палачи в сутанах. В тотальной битве добра и зла Христу на земле уготована только роль мученика. Иешуа гибнет за своё «криминальное» ВСЕ.

На то Он и Планетарный Логос, чтобы говорить с высоты положения это убойное на земле слово ВСЕ. Какое наслаждение получил оглохший от страданий Франсиско, читая в эмпиреях Булгаковский великий Роман! Роман, который ему подсунул, растолкав из глубокой задумчивости, нежный паж с золотыми усами — сами поняли, кот Бегемот.

Кстати, физиогномика, человеческая стать Воландовской свиты полностью заимствована из Гойевской монументальной сюиты, а такой эпизод, как закручивание Коровьева перед тем как свистнуть, пластически представлен только на офортах Гойи.

Известный лист графической сюиты «Капричос» изображает спящего на углу стола усталого художника, даже скорее литератора, так как Гойя выступал здесь и в этом качестве, снабдив каждую гравюру довольно пространными текстовыми пояснениями. Офорт имеет подзаголовок: «Сон разума порождает чудовищ»; несмотря на явную автопортретность, в роли героя легко представимы Гектор Берлиоз и Эрнест Теодор Амадей Гофман. О Берлиозе было уже довольно сказано, теперь о Гофмане.

Имя знаменитого немецкого романтика в мистической развёртке Булгаковской биографии возникает не случайно. Здесь, конечно, и уже появлявшееся во всей своей красе словечко «гофманиада», которым деликатно определяли чудовищный сюрреализм советской жизни. Здесь и (за счёт владения Гофманом двумя профессиями — дарами небес, композитора и литератора) неслыханное по объёму введение музыкального тематизма в литературную ткань. Есть и вторая сторона. «Никто другой из немецких романтиков не создал такого убийственного паноптикума филистерского ничтожества, какой разворачивается перед нами в гофмановском собрании сочинений» (46;9). Мало того. «Как никто другой из его поколения умел он обнажить ночные стороны человеческого бытия, показать, как вторгается волшебство в земной мир» (46; 17).

Поразительно, что детские забавы будущего великого немецкого литератора как две капли воды были подобны булгаковским.

«Когда погода позволяла играть в саду, игры мальчиков делались всё более фантастичными. Всё время отнимали рыцарские поединки. Щиты для них заимствовались, их приходилось с трудом снимать, а затем с ещё большим тщанием водружать на место, чтобы дядя не заметил коварных царапин, свидетелей сражений у деревянных Марса и Минервы, украшавших середину сада. В моде были рыцарские романы, и бесстрашные турниры происходили возле кустов крыжовника, где юные рыцари из-за отсутствия коней сражались в пешем строю. Турниры обычно заканчивались тем, что Гофман, сражённый копьём противника (крепкой подпоркой для фасоли), валился навзничь. Рыцарские игры сменила мирная, но не менее романтическая затея. У друзей возник смелый план прорыть подземный ход11...» (46; 37).

Стараниями пречистенцев Гофман активно издавался в 20—30-е годы. В издательстве Academia вышли повести «Крошка Цахес», «Повелитель блох» и переводная его биография12. Это не могло пройти мимо внимания Булгакова, чья связь с гениальным романтиком для многих, в том числе и для него самого, была самоочевидна.

Каково же было радостное удивление Булгакова, когда в годы наилютейшего прессинга в майском номере «Литературной учёбы» за 1938 год (в это время дорабатывался и перепечатывался окончательный вариант МиМ) ему попалась на глаза статья И.В. Миримского13 «Социальная фантастика Гофмана», которая произвела на него ошеломляющее впечатление. Он писал об этом жене (6—7.VIII.1938): «Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана. Я берегу её для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в «Мастере и Маргарите»! Ты понимаешь, чего стоит это сознание — я прав!» (2; 456)

В сохранившемся экземпляре журнала, принадлежавшем Булгакову, множество помет и подчёркиваний. «Очевидно, он нашёл много родственного в принципах творчества с выдающимся немецким писателем. Привлекло его в статье, прежде всего, то обстоятельство, что Гофман не был понят и оценён отечественной критикой. (По знаменитому принципу «Нет пророка в своём отечестве...» — ОК) Булгаков подчеркнул, например, следующие строки о Гофмане: «Крейслер14 руководствовался совершенно иллюзорной задачей: он, по-видимому, тщетно искал такой пристани, где мог бы, наконец, обрести спокойствие и ясность, без которых художник не в состоянии творить»; «По неосуществлённому замыслу Гофмана, Крейслер должен кончить безумием, но не отказом от своего романтического символа веры, не примирением»; «Гофман осваивает романтическую иронию, но освобождает её от философичности, он превращает её в сатиру, обращённую непосредственно против действительности»; «...Цитируются с научной серьёзностью подлинные сочинения знаменитых магов и демонологов, которых сам Гофман знал только понаслышке»».15

«Стиль Гофмана можно определить как реальнофантастический. Сочетание реального с фантастическим, вымышленного с действительным...»

«...Если гений заключает мир с действительностью, то это приводит его в болото филистерства, «честного» чиновничьего образа мыслей; если же он не сдаётся действительности до конца, то кончает преждевременной смертью или безумием».

«Смех Гофмана отличается необыкновенной подвижностью своих форм, он колеблется от добродушного юмора сострадания до озлобленной разрушительной сатиры, от безобидного шаржа до цинически уродливого гротеска» (2; 456).

«От иенской школы романтизма Гофман унаследовал её основную тему: искусство и его судьба в буржуазном обществе. ...Шаг за шагом отвлечённый субъективно-эстетический протест в творчестве Гофмана вырастает в бунт социального напряжения, ставящий Гофмана в оппозицию ко всему политическому правопорядку Германии» (7; 19).

А вот живой рассказ Сергея Ермолинского об этом событии.

«Однажды он пришёл ко мне и торжественно объявил:

— Написали! Понимаешь, написали!

И издали показал мне номер журнала, одна из статей которого в ряде мест была им густо подчёркнута красным и синим карандашом.

— «Широкая публика его охотно читала, но высшие критики относительно него хранили надменное молчание», — цитировал Булгаков и, перебрасываясь от одной выдержки к другой, продолжал: — «К его имени прикрепляются и получают хождение прозвания, вроде спирит, визионер и, наконец, просто сумасшедший... Но он обладал необыкновенно трезвым и практическим умом, предвидел кривотолки своих будущих критиков. На первый взгляд его творческая система кажется необычайно противоречивой, характер образов колеблется от чудовищного гротеска до нормы реалистического обобщения. У него чёрт разгуливает по улицам города...» — Тут Булгаков даже руки потёр от восторга: — Вот это критик! Словно он читал мой роман! Ты не находишь? — И продолжал: — «Он превращает искусство в боевую вышку, с которой, как художник, творит сатирическую расправу над всем уродливым в действительности...»

Булгаков читал, незначительно меняя текст.

Это была статья И. Миримского, но не о нём, а о Гофмане. В ней содержались замечания, пронзительно задевшие Булгакова. Насладившись эффектом, он признался, что статья эта никакого отношения к нему не имеет. Увы, это был совсем невесёлый розыгрыш!» (9; 78)16.

Да уж, просто какие-то Гойевские розы грыж.

На этом «миримские каникулы» не закончились.

4 апреля 1940 года Павел Попов, готовящий «в свет» долгожданную биографию Булгакова, запрашивает в письме Елену Сергеевну: «Будьте любезны, укажите также статью о Гофмане в «Литературном критике», о которой Вы мне говорили» (2; 524). Судя по запросу и ошибке в наименовании журнала, вся вышеприведённая история осталась вне внимания «Пати». Всё же он не преминул вставить полученные сведения в свой текст, тем более что напрашивающаяся аналогия давала возможность хоть как-то говорить о «криминальном» создании Булгакова.

«Общий состав романа напоминает самые оригинальные и причудливые романы Гофмана. В своём романе М.А. Булгаков одновременно ультраромантик и ультрареалист, подобно Гофману. Есть и ещё одна черта, роднящая Булгакова с Гофманом, — борьба с филистерством, под которым немецкий романтик разумел и самодовольную пошлость, и умственный застой, и эгоизм, и тщеславие, и формализм, превращающий человека в машину17, и педантизм. Романтическую иронию оба автора умеют освобождать от мистической созерцательности и обращать в острую сатиру. Образ кота, представленный в романе Булгакова с такой предельной живостью, сродни по своей законченности и выдержанности бесцеремонному и торжествующему обжоре коту Муру Гофмана» (2; 542).

Любовь к Гофману не была исключительной монополией Булгакова. Рядом с фирмой «Эликсиры Сатаны», куда (условно) входили, кроме Булгакова, Чаянов и Заяицкий, существовала команда с официальным названием «Серапионовы братья», гофманская привязка которой декларировалась не только названием, но и её литературными манифестами. Организатор и главный теоретик группы Лев Лунц слишком рано умер, другие слишком рано стали маститыми советскими литераторами, и диалога между, казалось бы, единомышленниками не получилось. Позиция «серапионов» была плохо скрываемой позой авангардности, тогда как Булгаковский предосудительный для многих культурно-идеологический «центризм» был связан с центральным положением Истины в структуре мира.

Противостоять Булгакову было нельзя.

Можно было только уклоняться от Истины в большей или меньшей степени.

Он бесспорный духовный лидер русской литературы 20—30-х годов.

Гофманское H (правильнее — Хофман, но такова уж особенность русского pronunciation'а) вставлено в круг заглавного O фамилии «русского Гофмана» Владимира Фёдоровича Одоевского. Мистик и литератор, учёный и музыкант, философ и вольнодумец, князь Одоевский после смерти Гофмана в 1822 году стал его прямым русским преемником. Их роднила любовь к стихии гармонического звука, где царствовал бог-Моцарт, любовь к фантастике, понятой как простое бытописание другой реальности, пристрастие к демоническому и гуманистическому идеалам одновременно. Автор благословлённых Пушкинским крылатым перстом «Русских ночей», своей деятельной натурой уравновешивавший всех обломовых русской литературы18, Одоевский — один из главных вдохновителей Булгаковского Романа. Русский Фауст, фиксировавший такое самосознание и самопознание в имени главного героя своего философского романа-эссе, Одоевский сделал русскую культуру европейски значимой и лишённой малейшего намёка на азиатский провинциализм. Любимец корифеев мировой духовной культуры — его знал и у него перебывал, находясь в России, весь цвет европейской творческой интеллигенции — Одоевский первым из русских литераторов стал широко переводиться и печататься за рубежом, а «Русские ночи» можно по праву назвать нашим первым мировым философским «бестселлером». Он был карамзинской развёрткой Пушкина: «Письма русского путешественника» не только дошли, но и превратились в философский роман.

Интерес русской общественности к Одоевскому не остывал весь XIX век. Тем не менее пик его приходится на предреволюционные годы XX-го столетия, когда историк литературы и идеологии Павел Сакулин опубликовал циклопическую биографию русского духовного мастера, ибо именно в этом качестве предстаёт русский Фауст на страницах замечательного исследования. Благодаря тщательному изучению творческого наследия великого литератора Сакулин выяснил, что мимо Одоевского не прошла ни одна публикация русской орденской литературы; в этой области он обладал подлинно энциклопедическими познаниями. Нет факта истории мировой духовной культуры, из пыли забвения добытых «на гора», что не был бы ему известен и не просто впитан, но и переработан согласно специфике русской ментальности.

Достаточно сказать, что «Русские ночи» — единственное беллетристическое произведение, изданное в философской библиотеке предреволюционного издательства «Путь».

Сочинение Одоевского стало своего рода мостом, по которому любой литератор, не слишком отрываясь от стихии литературы, мог перейти в область духовного знания; оно продемонстрировало, что истина не только не противопоказана беллетристике, но украшает её и придаёт ей смысл.

Красота великого смысла — путеводная звезда Булгакова во всех его творческих начинаниях, в особенности в МиМ. Именно Одоевский был его Вергилием-поводырём в странствиях-плаваниях по волнам моря литературного.

Начать с того, что имя главного героя ранних вариантов Романа — Фауст. Это не Гётевский прямой прототип, это Фауст «Русский ночей», оказавшийся волею обстоятельств в новых временных и социальных условиях. В нём нет старческого занудства героя Гётевской поэмы, он никого и ничто не проклинает, он терпелив и застенчив, как главный диалогист сборника новелл Одоевского. Садясь за написание романа о Понтии Пилате, он совершает акт сознательного самоотречения, поскольку он, хоть и учёный, не настолько «кукукнут», чтобы спрашивать с улыбкой псевдоюродивого «Какое, милые, сегодня тысячелетье на дворе... — ась?». Он бодр, трезв, трудолюбив и усидчив, и агрессивный эгоизм Гётевского злобного старикашки — нечто диаметрально ему противоположное19. Фауст «Русских ночей» энергичен и предприимчив; он думает об отчизне (гимн России из эпилога этого философского романа — самые вдохновенные страницы произведения) и не обременён возрастными и сексуальными проблемами; он — анахорет и не воспринимает своё положение как временное «сидение в засаде» перед рывком к достижению мирских благ в полном объёме. Аскет и трудоголик Одоевский в этом смысле был абсолютно не похож на сибарита и женолюба Гёте. Так же несхожи и их герои.

И если Булгаковский автор «романа о Пилате» назван трижды романтическим Мастером, то это потому, что помимо собственного романтизма он впитал романтизм двух своих знаменитых предшественников. Самоварного золота пышнословия тут никакого нет — мысль выражена конкретно и строго. Кстати, Воланд — он же Мефистофель, он же Люцифер — общался «по работе» и с предыдущими двумя, но только в последнем случае контакт с «подопечным» происходил вполне без натуги.

Мастер, как Фауст Гёте, мечтает о счастье, но, как Фауст Одоевского, не мыслит его в отрыве от творчества. В некотором смысле, на земле это неразрешимая дилемма — как только Мастер обретает Маргариту, ему становится не до писанины романа (недаром, умирая, Булгаков вспоминал идиллию Филемона и Бавкиды20 и шептал немеющими губами: «Это только и ценно в жизни»), а продолжение литературных занятий ему гарантировано лишь по ту сторону бытия, где отношения с Маргаритой будут носить метаэротический характер. Одоевский также апологет не эроса, а агапе: в одной руке двух арбузов не удержать — это не вымученная бытовая мудрость, приходящая с возрастом «опытным путём», а глубоко понятый с ранних лет и навсегда закон человеческого существования. Впрочем, Мастеру Маргарита нужна совсем для другого...

«Русские ночи» — это ещё и дополнительный «полигон» для отработки феноменологии выдающейся креативной личности, основной — Пушкинские «Моцарт и Сальери» и «Египетские ночи» (при условии абсолютного наложения последних на прототипическую для них фигуру Мицкевича). Одоевский опробует и обкатывает на своих «испытательных стендах» Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена. У него есть и свой вариант великого импровизатора в поддержку и в дополнение Пушкинскому.

Так же как Одоевского в Гофмане, Булгакова в Одоевском примагничивает стихия музыки. Страницы «Русских ночей» переполнены музыкой. Булгаков ныряет в этот океан, плавает в нём, вольно черпает из него пригоршни изумрудов.

Орденская взаимность позволяет не заботиться о соблюдении мелочного законодательства искусства, позволяет прибегать к рискованным для посредственности заимствованиям. Так было в рыцарском стане всегда. Опыт по созданию корпуса Шекспировских текстов сделал эту процедуру нормой, подобно канону в области сакральной артификации. Разве египетское искусство теряет что-либо, оттого что художники тщательно перевторяют великие образцы? Все заботились только о том, чтобы создать великое, а не специально оригинальное или новое. Великое всегда на поверку оказывалось оригинальным, а возникшее из ничего под рукой художника — новым. Более того, одни и те же идея, мысль, образ, обтачиваясь прикосновениями всё новых и новых мастеров, достигали той степени совершенства, которую невозможно получить из «первоматерии», «первоматериала». Есть произведения начат и произведения конца; МиМ, безусловно, относится к финалистским, завершающим шедеврам. Это сумма — и не только собственных наработок. Каждая стадия лепки-обработки одной и той же скульптуры является этапной акцией. Совершенство накапливается, как мёд в сотах; при превалировании этого качества в произведении оно принципиально перестаёт носить релятивный характер. Все бессмертные шедевры таковы, потому они и бессмертны.

МиМ категорически иммортален, и мнения критиков и читателей уже ничего не могут в этом изменить.

Из уст Фауста «Русских ночей» Булгаков мог познакомиться с синоптически изложенными основными идеями корифеев орденской мысли XVIII—XIX веков. Так, в «Ночи второй» Одоевский цитирует сочинения двух любимцев русских масонов: Джона Пордеча и Клода де Сен-Мартена, чьи книги были у русских рыцарей настольными. «Фауст часто, раза три или четыре, цитирует этих сочинителей, не называя их — ибо боится упрёка в мистицизме...» — пишет автор «Русских ночей» в примечаниях. Высказывания эти стали идеологическим фундаментом МиМ:

«Потребность полного блаженства свидетельствует о существовании сего блаженства; потребность светлой истины свидетельствует о существовании сей истины, а равно и то, что темнота, заблуждения, сомнение противны природе человека; стремление человека постигнуть причину причин, проникнуть в средоточие всех существ — потребность благоговения — свидетельствует, что есть предмет, в который доверчиво может погрузиться душа; словом, желание жизни полной свидетельствует о возможности такой жизни, свидетельствует, что лишь в ней душа человека может найти успокоение.

...Каждый предмет грубой временной природы доказывает существование закона, который ведёт их прямо к той степени совершенства, к которой они способны; с начала веков, несмотря на пагубные влияния, их окружающие, естественные тела развивались в тысяче поколениях, стройно и однообразно, и всегда достигали до полного своего развития» (47; 17).

«Излюбленная и Великая Эволюция» представлена здесь в своей гностической полноте, равно как и концепция покоя-блаженства, что ожидает героев в конце Романа.

И вот — через великого Вольтера — выход прямо на особо интересующую нас особу:

«Фауст. ...Двусмысленность слов — большое неудобство; но бессмысленность ещё важнее, и слов последнего рода гораздо больше в обращении — благодаря, между прочим, и Вольтеру...

Вячеслав. Не слишком ли строго, особливо в отношении к такому человеку, у которого нельзя отнять гениальности...

Фауст. Я знаю существо, у которого ещё менее можно отнять права на гениальность...

Вячеслав. Кто же такое...

Фауст. Его называют иногда Луцифером.

Вячеслав. Я не имею чести его знать...

Фауст. Тем хуже; мистики говорят, что он больше всего знаком с теми, которые его не знают...» (47; 143—144).

По раскладке самого Одоевского, Фауст — это наука, Вячеслав — любовь; в этом аспекте приведённый диалог приобретает особую значимость. Маргарита в экспозиции Романа дальше всех отстоит от Воланда; она погружена в пучину своих личных проблем... — но именно она становится хозяйкой бала у Сатаны. Появление Азазелло вдруг вспучивает пучину; из «тихого омута» выскакивают черти решимости и любопытства — и всё получается по словам мистиков, что неудивительно у мистического писателя.

Одоевский определяет свою связь с Гофманом: «Многие находили, иные в похвалу, другие в осуждение, что в «Русских ночах» я старался подражать Гофману. Это обвинение меня не слишком тревожит; ещё не было на свете сочинителя от мала до велика, в котором бы волею или неволею не отозвались чужая мысль, чужое слово, чужой приём и проч. т. п.; это неизбежно уже по гармонической связи, естественно существующей между людьми всех эпох и всех народов; никакая мысль не родится без участия в этом зарождении другой предшествующей мысли, своей или чужой; иначе сочинитель должен бы отказаться от способности принимать впечатление прочитанного или виденного, т. е. отказаться от права чувствовать и, следственно, жить. Разумеется, я не обижаюсь нисколько, когда сравнивают меня с Гофманом, — а, напротив, принимаю это сравнение за учтивость, ибо Гофман всегда останется в своём роде человеком гениальным, как Сервантес, как Стерн; и в моих словах нет преувеличения, если слово гениальность однозначительно с изобретательностью; Гофман же изобрёл особого рода чудесное; знаю, что в наш век анализа и сомнения довольно опасно говорить о чудесном, но между тем этот элемент существует и поныне в искусстве; например, Вагнер — тоже человек без всякого сомнения гениальный — убеждён, что опера почти невозможна без этого странного элемента, и музыканту нельзя не согласиться с таким убеждением; Гофман нашёл единственную нить, посредством которой этот элемент может быть в наше время проведён в словесное искусство; его чудесное всегда имеет две стороны: одну чисто фантастическую, другую — действительную; так что гордый читатель XIX-го века нисколько не приглашается верить безусловно в чудесное происшествие, ему рассказываемое; в обстановке рассказа выставляется всё то, чем это самое происшествие может быть объяснено весьма просто, — таким образом, и волки сыты и овцы целы; естественная наклонность человека к чудесному удовлетворена, а вместе с тем не оскорбляется и пытливый дух анализа; помирить эти два противоположные элемента было делом истинного таланта.

А между тем я не подражал Гофману. Знаю, что самая форма «Русских ночей» напоминает форму Гофманова сочинения «Serapien's Brüder». Также разговор между друзьями, также в разговор введены отдельные рассказы. Но дело в том, что в эпоху, когда мне задумались «Русские ночи», т. е. в двадцатых годах, «Serapien's Brüder» мне вовсе не были известны...

Не только мой исходный пункт был другой, но и диалогическая форма пришла ко мне иным путём...» (47; 189—190).

Эта развернутая апология чудесного, что особенно мощно проявилось в гофманианских «Пёстрых сказках», есть стремление мистика Одоевского (так он помечает Фауста в «Русских ночах») придать посюстороннюю легитимность выстроенному Гофманом и им самим мосту, ведущему в потустороннее. Гофманский интеллигент выдавлен бюргерским сознанием за пределы среды обитания, т. е. земного; зависнув в разреженном воздухе околоземного, он впадает в бред, суггестию и прочий умственный оффсайд, побирается на этом мосту в качестве нищего, «он здесь живёт», и сверхъестественному потерял счёт. Опусы Гофмана на современный вкус чрезмерны в смысле чудесного.

Одоевский с этим гораздо осмотрительнее.

«...Поелику человек состоит из духа и души, то для достижения высшей степени потребно возвышение обоих: первого — познаниями, второй — любовью. Эстетическое образование есть нечто отдельное; это символическое преобразование той отдалённо-будущей жизни, которая будет полным соединением знания с любовью, соединением, которое было когда-то в человеке и потом разрознилось» (47; 221).

МиМ — феномен такого соединения. Формула Достоевского Красота спасёт мир, генетически произрастающая из концепта Одоевского, сработала своей сотерической потенцией в самые убойные времена: в подвалах ГПУ беспрерывно раздавались ружейные выстрелы, а наверху бодрячковым глушителем звучал марш из кинофильма «Цирк», где приятельница Елены Сергеевны Любовь Орлова изображала пролетарский восторг и международную солидарность. «К физическим пыткам прибегали довольно часто, но до 1937 года они применялись вопреки правилам. Затем неожиданно они превратились в обычный метод допроса...; в конце 1936 года предположительно появились инструкции о применении пыток; в начале 1937 года была получена официальная санкция ЦК, т. е. Сталина» (22; 667). Булгаков, естественно, всё знал и, конечно, ждал. «В один из последних дней он заставил жену собрать все свои рукописи и вынести из дому, чтобы зарыть в лесу. Она всё собрала, связала, сделала вид, что выносит — и оставила связку между двумя выходными дверями, а когда он заснул — внесла назад. «Почти накануне смерти, — рассказывала Елена Сергеевна, — он потребовал снять с себя рубашку. Почему-то он думал, что в рубашке они могут его увезти, а без рубашки нет...»» (22; 669—670).

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек.

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!

«Людовик. Вас преследуют?

Мольер (молчит).

Людовик. Господа! Нет ли среди вас поклонников писателя де Поклена? (движение) Я лично в их числе (гул). Так вот: писатель мой угнетён. Боится. И я буду благодарен тому, кто даст мне знать об угрожающей ему опасности. (Мольеру.) Как-нибудь своими слабыми силами отобьёмся».

Воистину, воистину: Белый плащ с кровавым подбоем...

«Русские ночи» входят в мистическую цепь произведений с ночным содержанием, противопоставленным дневному сознанию мещанства и посюсторонности. Это «Египетские ночи» (А.С. Пушкина), «Афинские ночи» (сочинение Авла Геллия в обработке русских масонов), «Сельские ночи» (французского мистика де ла Во), Юнговы «Ночи» (по фамилии одного из крупнейших духовных писателей XVIII века англичанина Эдуарда Юнга) и множество других, менее известных. Раскрывая со стороны эзотерики смысловую поэтику ночи, приятель В.Ф. Одоевского и проводник его идей любомудр Н.А. Мельгунов писал: «Для людей, живущих внутренней жизнью, свет дня так же тягостен, как для птицы Минервиной, и они охотнее глядят на опускающееся солнце или на бледный свет луны, на эту божью лампаду ночи, которая осветит их духовный труд, работы ума их, вдохновенный плод их сердца. Они любят вечер и захождение солнца потому, что это вестники духовного дня» (цит. по 47; 262).

Патетика ночи занимает и в МиМ доминирующее положение; в неё вписан не только грандиозный «Бал у Сатаны» с прелюдией, полётом на Днепр и постлюдией, а также всё творчество Мастера, но и «катакомбный» принцип счастья главных героев в «вечной ночи» подвала (как бы бархатной изнанке катящегося по стране над их головами девятого вала социальных потрясений). Правда, ночь — это и вывороточное время ЧОН (Частей особого назначения, разрывающих тишину выхлопами расстрелов), и крики пытаемых в глухих гэпэушных застенках (Надя Мандельштам говорила Ахматовой, думая о судьбе арестованного мужа: «Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер»). (Цит. по 22; 667.)

И в далёкие времена Одоевского жизнь была не идиллична; недаром первый вариант «Русских ночей» он хотел назвать «Дом сумасшедших». Камертоном послужила судьба Бетховена, изложенная в «Последнем квартете»; в российской действительности ей соответствовала поднадзорная жизнь П.Я. Чаадаева, высочайше объявленного сумасшедшим. «В «Доме сумасшедших» В. Одоевский хотел собрать вместе героев, которые среди ординарной и пошлой толпы кажутся безумцами и которые на самом деле являются «избранниками духа»» (47; 261). Судя по всему, Воейков, перехвативший название своей сатирической поэмой21, заставил Одоевского переместить написанный для этого сочинения материал в задуманные параллельно «Русские ночи». Булгаков не пропустил этот выразительный момент — Мастер добровольно уходит в клинику Стравинского, предполагая найти в ней то, что подразумевал именно Владимир Одоевский. Согласно замыслу великого романтика, «трижды романтического» Мастера там уже должны ждать импровизатор Киприано, график Пиранези, Людвиг ван Бетховен и Иоганн Себастиан Бах. — Достойная компания!

Завершает гностический Булгаковский ключ заглавное G великого Гоголя22.

Когда на премьере «Дней Турбиных» во МХАТе появился лощёный господин с целлулоидным пробором и моноклем в глазу, публика мгновенно маркировала его определением «тот, кто ходит гоголем».

Каково же было удивление «советского полусвета», когда этот тип вышел раскланиваться в конце спектакля как автор! Пришлось первую букву в шепотке менять на заглавную — сразу всё прояснилось и встало на своё место.

С этих пор любая нужда «по линии Николая Васильевича» непременно заставляла обращаться к «писателю из Киева». Инсценировка для МХАТа, киновариант «Мёртвых душ» и переделка «Ревизора» в киносценарий — это наиболее очевидные «гоголевизмы» в творчестве Булгакова, а сколько точечных или скрытых! Только Гоголя и Салтыкова-Щедрина называл он впрямую своими учителями; прячась за их богатырскими спинами, пытался проскочить узкое место «волчьей ямы» судьбы, начав письмо Сталину от 30 мая 1931 года с обильных цитат из малоросского гения:

«Чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для проведения большого и стройного труда.

Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно переходит в сатиру».

Подчеркнув последнюю фразу, т. е. усилив мысль Гоголя своей акцентировкой, и поставив в качестве подписей под письмом две фамилии — Николая Васильевича и свою, Булгаков пытается быть убедительным «во временной перспективе», подтверждая свой Гоголевский статус в современной литературе и справедливо полагая, что «кремлёвский горец» на этот счёт вполне в курсе. Ещё бы! — Потому и за границу не отпустил. Зато разрешил запрещённый было спектакль МХАТа.

«15-го около полудня девица (новая домработница лет 20-ти) вошла в мою комнату и, без какой бы то ни было связи с предыдущим или последующим, изрекла твёрдо и пророчески:

— Трубная пьеса ваша пойдёт. Заработаете тыщу.

И скрылась из дому.

А через несколько минут — телефон.

С уверенностью можно сказать, что из Театра не звонили девице, да и телефонов в кухнях нет. Что же этакое? Полагаю — волшебное происшествие.

Далее — Театр. <...>

А далее плеснуло в город. Мать честная, что же это было! <...>

Московскому обывателю оказалось до зарезу нужно узнать: «Что это значит?!» И этим вопросом они стали истязать меня. Нашли источник! Затем жители города решили сами объяснить, что это значит, видя, что ни автор пьесы, ни кто-либо другой не желает или не может этого объяснить. И они наобъясняли такого, что свет померк в глазах. Кончилось тем, что ко мне ночью вбежал хорошо знакомый человек с острым носом, с большими сумасшедшими глазами. Воскликнул: «Что это значит?!»

— А это значит, — ответил я, — что горожане и преимущественно литераторы играют IX-ю главу твоего романа, которую я в твою честь, о, великий учитель, инсценировал. Ты же сам сказал: «в голове кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность в мыслях... вызначилась природа маловерная, ленивая, исполненная беспрерывных сомнений и вечной боязни». Укрой меня своей чугунной шинелью!

И он укрыл меня, и слышал я уже глуше, как шёл театральный дождь — и бухала моя фамилия и турбинская...

Ну, а всё-таки, что же это значит?» (2; 217—218)

А ларчик просто открывался.

Из дневника Ю. Слёзкина: «21-го февраля 1932 г. От нападок критики театры страхуют себя, ставя «Страх»23. МХТ I тоже «застраховал» себя... На просмотре «Страха» присутствовал хозяин. «Страх» ему будто бы не понравился, и в разговоре с представителями театра он заметил: «Вот у вас хорошая пьеса «Дни Турбиных» — почему она не идёт?» Ему смущённо ответили, что она запрещена. «Вздор, — возразил он, — хорошая пьеса, её нужно ставить, ставьте». И в десятидневный срок было дано распоряжение восстановить постановку...» (16; 262).

Поражённый мистикой ситуации Павел Попов, к которому было обращено процитированное выше письмо, спрашивает Булгакова в ответной открытке: «А «Мёртвые души» — что, уже вымерли, как стали оживать Турбины?» (16; 262)

Продолжая диалог в письмах, Булгаков пишет Попову 7 мая 1932 года:

«Эх, рановато было ещё о «Мёртвых душах», дорогой Павел Сергеевич! Вы ломаете мой план. (В письме Булгакову Попов поставил множество вопросов по поводу постановки «Мёртвых душ» на сцене. — ОК) Но раз Вам угодно — извольте. <...>

Итак, мёртвые души... Через девять дней мне исполнится 41 год. Это — чудовищно! Но тем не менее это так.

И вот, к концу моей писательской работы я был вынужден сочинять инсценировки. Какой блистательный финал, не правда ли? Я смотрю на полки и ужасаюсь: кого, кого ещё мне придётся инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Брокгауза-Ефрона? <...> Словом...

1) «Мёртвые души» инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение. Мне сообщили, что существует 160 инсценировок. Быть может, это и неточно, но во всяком случае играть «Мёртвые души» нельзя.

2) А как же я-то взялся за это?

Я не брался, Павел Сергеевич. Я ни за что не берусь уже давно, так как не распоряжаюсь ни одним своим шагом, а Судьба берёт меня за горло. Как только меня назначили в МХТ, я был введён в качестве режиссёра-ассистента в «М. Д.»... Одного взгляда моего в тетрадку с инсценировкой, написанной приглашённым инсценировщиком, достаточно было, чтобы у меня позеленело в глазах. Я понял, что на пороге ещё Театра попал в беду — назначили в несуществующую пьесу».

Ну просто — от осла мёртвого уши. Или демьянова ушица (по дедушке Крылову).

Хорош дебют?

И не рыпнешься — догонят и добьют.

«После долгих мучений выяснилось то, что мне давно известно, а многим, к сожалению, неизвестно: для того, чтобы что-то играть, надо это что-то написать. Коротко говоря (т. е. говоря как Коротков из «Дьяволиады». — ОК), писать пришлось мне.

Первый мой план: действие происходит в Риме. <...> Раз он видит её из «прекрасного далёка» — и мы так увидим!»

Ну, её — это то, что мы видим из «омерзительного близяка» ежедневно.

«Рим мой был уничтожен, лишь только я доложил expose. И Рима моего мне безумно жаль!

3) Без Рима, так без Рима.

Именно, Павел Сергеевич, резать! И только резать! (Действительно, серп-то в гербе на что?! — ОК) И я разнёс всю поэму по камням. Буквально в клочья. <...>

Вот-с, какие дела.

* * *

На сцене сейчас чёрт знает что. <...>

* * *

Когда выйдут «Мёртвые души»? По-моему — никогда. Если же они выйдут в том виде, в каком они сейчас, будет большой провал на Большой Сцене.

* * *

В чём дело? Дело в том, что для того, чтобы гоголевские пленительные фантасмагории ставить, нужно режиссёрские таланты в Театре иметь.

Вот-с как, Павел Сергеевич!» (2; 239—241)

Премьера «Мёртвых душ» состоялась 28 ноября 1932 года. На обсуждении спектакля Булгаков говорил (конспективная запись Вс. Вишневского): «Каторжная работа режиссуры. Брался я с ужасом и болью. 160 инсценировок М.Д. уже есть. 8—9 я и сам видел. Что поставить М.Д. нельзя — я был убеждён. Надо эпическое течение громадной реки. А конец роли? Куда? Я думал об этом. А сцена требует «конца». Я убедился, что роман также сзади наперёд... герой сперва едет, потом объясняет зачем. Я — наоборот — идея, затем осуществление. Брал косвенную речь Гоголя... Попытка — обрамить Римом. Я сделал пять вариантов... Рима не вышло. Гоголь писал в Риме — я хотел дать эту точку зрения».

Ликоспастов-Слёзкин сладострастно приводит отзыв А. Белого о постановке, высказанный на выступлении во Всероскомдраме в январе следующего года: «И как радостно слышать настоящие, полноценные свои слова после тысячи казённых речей в литературе...

— Возмущение, презрение, печаль вызвала во мне постановка «Мёртвых душ» в МХАТе, — резюмировал Белый, — так не понять Гоголя! Так заковать его в золотые, академические ризы, так не суметь взглянуть на Россию его глазами! И это в столетний юбилей непревзойдённого классика. Давать натуралистические усадьбы николаевской эпохи, одну гостиную, другую, третью и не увидеть гоголевских просторов..., гоголевской тройки, мчащей Чичикова-Наполеона к новым завоеваниям... Позор!

Ушёл с печалью. Всё меньше таких лиц, как у Белого, встречаешь на своём пути...» (2; 242).

Белый относился к числу благополучных литераторов. Ни на одном из этапов своего ломаного пути он не переставал активно печататься, пожиная свою долю успеха и известности. Поразительно, что в вынужденном положении затравленного писателя он нашёл предмет для ревностной зависти, ведь именно после этой вдохновенно им «раздраконенной» мхатовской постановки однажды заявил с обидой:

«Булгаков стал режиссёром МХАТа, а я пойду в режиссёры к Мейерхольду!»24

Вроде как: что я — рыжий?

Да нет, не рыжий.

Всё тот же Слёзкин описал маэстро, всхлипывая от чувств: «Маленький, худенький, с сияющими прозрачными глазами; в чёрной мурмолке и детскими локончиками из-под неё, с пышным бантом вместо галстука — по былой романтической моде... Остался тот же жест..., то же экстатическое выражение святого» (2; 241—242).

Да нет, Белый — не рыжий. Вот если только в цирковом смысле...

На постановку Мейерхольдом Гоголевского «Ревизора» он откликнулся восторженной статьёй, ставшей основой целой книги25. Изломанный, вычурный символист26 оказался в одной связке с нагло холуйствующей перед новым режимом футурнёй, презиравшей его за интеллигентские выверты.

«Да, да, да, нечего пялить, — продолжал Воланд... Какой ты пропагандист! Интеллигент! У, глаза б мои не смотрели!

Всё что угодно мог вынести Иванушка, за исключением последнего. Ярость заиграла на его лице.

— Я интеллигент?! — обеими руками он трахнул себя в грудь, — я — интеллигент, — захрипел он с таким видом, словно Воланд обозвал его, по меньшей мере, сукиным сыном» (7; 239).

Да и сам Николай Васильевич, потерявший после смерти Пушкина духовную опору и сползший в трясину православного фанатизма и истерии, мало годился для прохиндейски-рационалистических игрищ, устраиваемых Чичиковыми в комиссарских кожанках. Умственная икота его предсмертного покаяния давала основание друзьям-современникам воспринимать Гоголя как законченный персонаж «Дома сумасшедших» Одоевского. Степан Шевырев сообщает в письме к Николаю Васильевичу: «Говорят иные, что ты с ума сошёл. Меня встречали даже добрые знакомые твои такими вопросами: «Скажите, пожалуйста, правда ли это, что Гоголь с ума сошёл?», «Скажите, сделайте милость, правда ли это, что Гоголь с ума сошёл?»»27

У Булгакова Гоголь, «уходящий в ночь», представлен трагически-пародийно в образе поэта Русакова в «Белой гвардии» и апологетически в образе Мастера в МиМ. И никогда — как предмет для собственных интеллектуальных спекуляций. Поэтому лапидарный мхатовский спектакль по «Мёртвым душам», превращённый в «визуальную хрестоматию для школьников» и сумму сольных выходов выдающихся актёров плеяды первого поколения, стал спектаклем «минус Булгаков», но никак не «минус Гоголь». Упрекать за это Булгакова было, по меньшей мере, странно. В конце 40-х годов я, тогда ещё школьник, видел на сцене этот спектакль с теми же исполнителями, и только спустя почти полвека выяснил, что автором известнейшей мхатовской инсценировки является Михаил Булгаков.

Близко положенный к Булгакову сексот передавал «наверх» мнение писателя о своей работе во МХАТе: «Работать в Художественном театре сейчас невозможно. Меня угнетает атмосфера, которую напустили эти два старика Станиславский и Данченко. Они уже юродствуют от старости и презирают всё, чему не 200 лет. Если бы я работал в молодом театре, меня бы подтаскивали, вынимали из скорлупы, заставляли бы состязаться с молодёжью, а здесь всё затхло, почётно и далеко от жизни. Если бы я поборол мысль, что меня преследуют, я ушёл бы в другой театр, где наверное бы помолодел» (28; 333—334). Елена Сергеевна записывает в дневнике, что Станиславский, «портя какое-нибудь место, уговаривает М.А. «полюбить эти искажения»».

Поразительно, что идиосинкразию к Булгаковским концептуальным решениям проявили при работе над сценарием «Мёртвых душ» и киношники. Пырьев стал просто-таки «растопырьевым» по отношению к «Риму», и пришлось отказываться от него второй раз: «Люся утверждает, что сценарий вышел замечательный. Я им показал его в черновом виде и хорошо сделал, что не перебелил. Всё, что больше мне нравилось, то есть сцена суворовских солдат посреди Ноздрёвской сцены, отдельная большая баллада о капитане Копейкине, панихида в имении Собакевича и, самое главное, Рим с силуэтом на балконе, — всё это подверглось полному разгрому! Удастся сохранить только Копейкина, и то сузив его. Но — Боже! — до чего мне жаль Рима!» (2; 303)

Собираясь за границу, супруги Булгаковы размечтались: «Наступило состояние блаженства дома. Вы представляете себе: Париж! памятник Мольеру... здравствуйте, господин Мольер, я о Вас книгу и пьесу сочинил; Рим! — здравствуйте, Николай Васильевич, не сердитесь, я Ваши «Мёртвые души» в пьесу превратил. Правда, она мало похожа на ту, которая идёт в театре, и даже совсем не похожа, но всё-таки я постарался... <...>

Мы покойны. Мечтания: Рим, балкон как у Гоголя сказано — пинны, розы... рукопись... диктую Елене Сергеевне... вечером идём, тишина, благоухание... Словом, роман!

<...> В список мхатчиков, которые должны были получить паспорта..., включили и меня с Еленой Сергеевной. Дали список курьеру — катись за паспортами.

<...> Он привёз паспорта всем, а мне беленькую бумажку — М.А. Булгакову отказано.

Об Елене Сергеевне даже и бумажки никакой не было. Очевидно, баба, Елизавета Воробей! О ней нечего и разговаривать!

Впечатление? Оно было грандиозно, клянусь русской литературой! Пожалуй, правильней всего всё происшедшее сравнить с крушением курьерского поезда» (2; 308—309). Это из письма Вересаеву.

И снова Попову: «Люся прозвала меня капитаном Копейкиным. Оцени эту остроту, полагаю, она первоклассна» (2; 299). Жаль, что Булгаков едва ли знал ещё один фактик, смеху было бы ещё больше: «В 1918 году крестьянское антисоветское восстание под Саратовом возглавлял капитан Копейкин» (28; 273, курсив мой. — О.К.).

Правда, и он ей «отплатил» не хуже: «... Революционные Чичиковы хлопочут, чтобы сбывать мёртвые души, да под шумок и Елизавету Воробей за мужчину спустить». Это из книги «На пиру богов» «философа из Киева» Сергея Николаевича Булгакова. Ну в общем, слово не Воробей.

И всё-таки Булгаков скромничает перед Гоголем насчёт одной инсценировки: в 1922 году он въехал, если не влетел, в русскую литературу фельетоном — иронической притчей «Похождения Чичикова», а потом выскочил из чичиковской брички, как воин из Троянского коня. Да и летал он — на Гоголевской шинели, и она, хоть и чугунная, легко поднимала вверх. Ещё бы! Ведь разогнал его «человек с бердянкой» в статье «Духи русской революции». «По-прежнему Чичиков ездит по русской земле и торгует мёртвыми душами. <...> Революционные Чичиковы скупают и перепродают несуществующие богатства, они оперируют фикциями, а не реальностями, они превращают в фикцию всю хозяйственно-экономическую жизнь России. Иногда декреты революционной власти совершенно гоголевские по своей природе, и в огромной массе обывателей они встречают гоголевское к себе отношение. В стихии революции обнаруживается колоссальное мошенничество, бесчестность, как болезнь русской души. Вся революция наша представляет собой бессовестный торг — торг народной душой и народным достоянием. Вся наша революционная аграрная реформа... есть чичиковское предприятие. Она оперирует с мёртвыми душами, она возводит богатство народное на приграничном, нереальном базисе... Все хари и рожи гоголевской эпопеи появились на почве омертвения русских душ. Омертвение душ делает возможным чичиковские похождения и встречи». Ему, всхлипывая, вторит и Юрий Слёзкин: «Вокруг свиные рыла — хрюкающие, жующие, торжествующие...» (2; 242).

Но вот финал: по делу Чичикова опрашиваются свидетели (Петрушка, Селифан, Коробочка, Ноздрев); затем звучит «рассказ про капитана Копейкина, и приезжает живой капитан Копейкин, отчего прокурор умирает» (16; 274).

Любопытно, что прозвище «прокурор» было дано Булгаковым старшему из двух сыновей Елены Сергеевны, Евгению, после развода оставшемуся с отцом и лишь иногда навещавшему булгаковский дом. «Папенькин сынок» довольно небрежно и пристрастно относился к Булгакову, о чём свидетельствует надпись на подаренной им записной книжке: «Бедному Булгакину...» Юношеская неделикатность, смешанная с фанаберией «генеральского сынка», в общении со «свалившимся на голову» их благополучного семейства «Потапом» и привели к получению столь специфического прозвища, чем сам «Юджин-прокурор» очень гордился28. Считаясь с реальным положением вещей в настоящем и заглядывая в будущее, Булгаков всё терпел и слегка заискивал перед «пасынками». За несколько дней до смерти: «С утра приходил Женя, старший сын Лены; Булгаков трогал его лицо и улыбался. Он делал это не только потому что любил этого темноволосого очень красивого юношу, холодновато-сдержанного, по-взрослому отвечающего за каждое душевное движение, он делал это не только для него, но и для Лены. Быть может, это было последним проявлением его любви к ней — и благодарности» (9; 111). Удивительное дело, всё получилось «по Гоголю»: «Евгений Шиловский умер тридцати пяти лет от роду, в 1957 году, от той же гипертонической болезни, от которой скончался Михаил Булгаков» (4; 30).

Судьба преподнесла ещё один сюрприз: ответ на коан «Может ли капитан Копейкин рублём подарить?» — Вот он. «А теперь возможностей стало много, как никогда, потому что жизнь её (Елены Сергеевны. — ОК) феерически изменилась. Булгаков, при всём его воображении, не возомнил бы, что может оказаться «золотым» автором и так одарит её» (9, 123). Речь идёт о конце 60-х годов.

Погружение Булгакова в Гоголевскую стихию продолжалось всю жизнь, как и муки его в связи с «гоголевской испольщиной».

«N. в разговоре о «Ревизоре» говорил, что хочет, «чтобы это была сатира...»

Разговоры все эти действуют на Мишу угнетающе: скучно, ненужно, ничего не даёт, т. е. нехудожественно. С моей точки зрения, все эти разговоры бессмыслица совершеннейшая. Приходят к писателю умному, знатоку Гоголя — люди нехудожественные, без вкуса и уверенным тоном излагают свои требования насчёт художественного произведения, над которым писатель этот работает, утомляя его безмерно и наводя скуку» (28; 339). А чуть позже Елена Сергеевна записала: «Я чувствую, насколько вне Миши работа над «Ревизором», как он мучается с этим» (28; 340).

Другое дело вересаевский «Гоголь в жизни». За год до описанных мук Булгаков пишет ему: «Я... просидел две ночи над Вашим Гоголем. Боже! Какая фигура! Какая личность!» (16; 301) П.С. Попов методично внушал Булгакову мысль о сходстве — буквально реинкарнационном тождестве29 — его с гениальным предтечей. Продолжая любимую тему, «Патя» пишет в октябре 1939 года: «Да, нужно проездиться по России, как взывал Николай Васильевич. Между прочим покойный Венгеров доказывал, что Гоголь всего в пути по России провёл около 30 дней. Значит, сколько тут фантастики — т. е. подлинного творчества» (16; 526).

К концу жизни эта самоидентификация ещё более усилилась. В биографии Булгакова Попов добавляет: «Жизнелюбивый и обуреваемый припадками меланхолии при мысли о предстоящей кончине, он, уже лишённый зрения, бесстрашно просил ему читать о последних жутких днях и часах Гоголя» (2; 544). Дело в том, что склонный в своём сиротском (после смерти Пушкина) состоянии к летаргическому оцепенению, Гоголь предупреждает в первом же пункте своего «Завещания» об опасениях быть похороненным заживо. «Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности»30. Интерес к этой теме был подогрет слухами о том, что по вскрытии гроба при перезахоронении, Гоголя, якобы, нашли лежащим на боку. Отсюда вывод — Гоголя зарыли в землю живым, а через некоторое время он очнулся от летаргии... Ермолинский свидетельствует по поводу последней воли Булгакова быть сожжённым в крематории: «Он боялся того, что случилось с Гоголем! После захоронения об этом много говорили по Москве. И он не раз говорил: «Ты помнишь, что Гоголь перевернулся в гробу?.. Нет-нет — в крематорий! Там даже если очнёшься, не успеешь ничего почувствовать — пых, и всё!»» (22; 670)

Хроника последних часов Булгакова на земле:

«Ночь с 7 на 8 марта: Засыпал трудно. Когда его укладывали на постель... сказал: — Ну вот и готово... копейка!

8 марта: <...> Когда вечером доктор... вышел из комнаты, два раза позвал: Доктор!

Потом начал часто повторять: — Ножик... ножик...

Приподнимался, указывал на стол и снова говорил: — Ножик» (16; 543).

Это была последняя Гоголевская реминисценция: «Когда Плюшкин рассказывает Чичикову про капитана, то делает рукой жест, как будто нож держит (мысль: капитан, хотя и соболезнует, а готов зарезать за копейку)...» (4; 71).

Ермолинский подытоживает: «Его поразительная наблюдательность слишком часто переступала спокойные реалистические грани. Вокруг живой натуры, в основе своей всегда достовернейшей, бесом вертелась его фантазия и мысль обретала самые неожиданные формы. Недаром он любил Гоголя31, в котором била та же струя. Мы забыли, что не только гоголевский «Нос» был странен, но и «Шинель», великая прародительница русской социальной повести, в конце концов оборачивалась мистическими призраками. Тут почти как в «Носе»:

«Чепуха совершенная делается на свете... И однако же, при всём том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может, даже... ну да, где не бывает несообразностей?.. <...> Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают».

Эти гоголевские слова невольно вспоминаются при чтении «Мастера и Маргариты»» (8; 459—460).

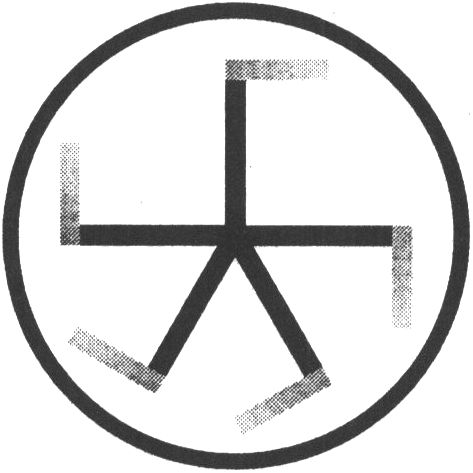

Итак, монограммический эзотерический ключ Булгаковского творчества — вписанная в круг пентаграмма — позволяет представить гностическую первоматерию, из которой возник «манием руки» демиурга стройный собор Романа. Эта же схема может быть представлена — при использовании начальных букв русского написания фамилий перечисленных авторов — в виде египетской идеограммы звезды (иероглифа «человек») в динамическом вращении, образующем Г-образные ответвления-следы на концах лучей. Тогда два нижних Г — это базисная для мифологемы «Фауста» пара Гёте и Гуно; Гойя и Гофман образуют горизонтально-диаметральную пару; и Гоголь, вертикально стоящее Г, — Голгофу32. Четыре европейских духовных мастера оформляют наземно-подземную часть схемы, и только Голгофа Гоголя облекает собой силовую линию русской «божественной вертикали»33.

И возникает последний Гоголевский миф в судьбе Булгакова (приводим рассказ Елены Сергеевны в изложении Владимира Лакшина).