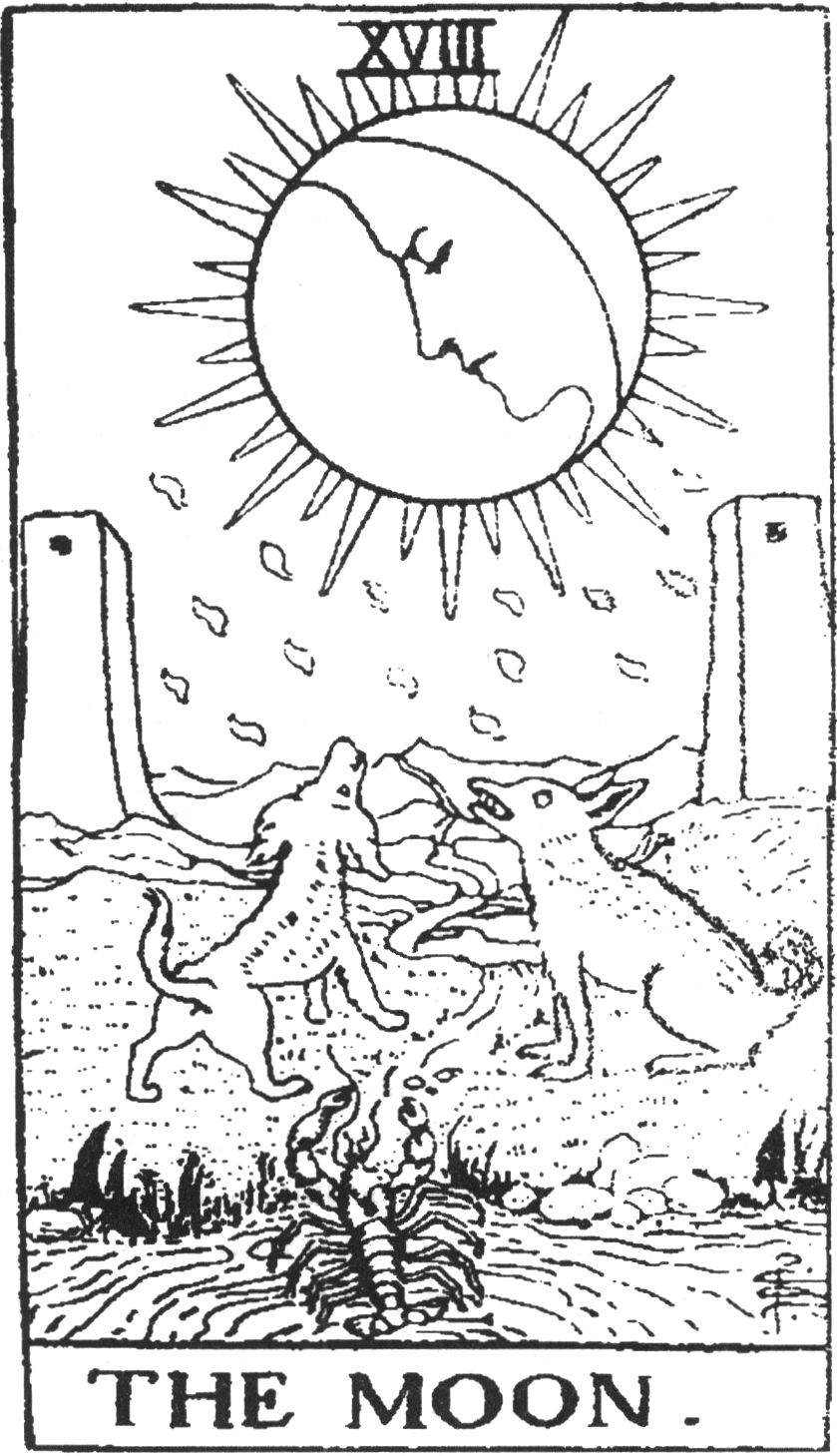

Аркан 18.

Наименование: Луна.

Буква евр. алф.: צ Цади.

Иероглиф: Крышка (нечто придавливающее, стесняющее свободу, мешающее пробится к свету).

Числовое значение: 90.

Гностический символяриум: Ментальное влияние; Воздействие чувств; Лунатизм; Тайная связь; Комплиментарность; Угроза неизвестностью; Внушение; Вменяемость; Сокровенные силы; Потенция, сочащаяся возможностью; Иерархическое распределение; «Время между волком и собакой»; Гипнотизм и гипнабельность; Женское начало.

Восьмёрка в этом аркане составлена двумя противоволнами: s + ƨ; единица их переводит в синхрон.

Графический символ: три гексаграммы.

Астральный знак: Водолей.

Орденское описание. Луна — второй космический аркан, третья ступень Экзальтации (Пути в гору). Он посвящён надземному «магнитному полюсу» Земли, ибо влияние Небесного спутника является доминантным для всех земных существ. Фазы Луны — наиболее простой визуальный календарь, которым пользовались испоконно. Луна обращена к Земле одной стороной своего туманного лика, и, естественно, человечество внимательно изучило графику её пятен. Одним народам в их узоре видится лунный заяц, другим — дракон, третьим — конёк-горбунок. Приливы и отливы, человеческий лунатизм, вой собак и волков на Луну, раки, выползающие из пучин «погреться» в холодных, но проникновенных лучах ночного светила — это всё Луна. Луна — символ интуиции, мистического взаимодействия с Высшими Силами, поэтического вдохновения, суггестии. Луна — планета Изиды, покровительница женского начала, символ подчинённости, пассивности, объектности. Она — носитель мягкого, отражённого, рассеянного света, божество адаптации, нежности, «задания по силам».

Лунный лик склонился над Землёй; две башни — аналог столбов Иакин и Бохас — оформляют энергетическую полярность структуры аркана. Волк и собака воют на Луну, оплакивая каждый своё: волк — голодное существование, собака — потерянную свободу и независимость. Небольшой промежуток ночи между тем, когда засыпает собака и выходит на охоту волк, получил название «время между волком и собакой». Между волком и собакой виден выползший из воды рак (Изиде-Луне соответствует в Зодиаке созвездие Рак, или Краб); если бы ему удалось добраться до вершины горы, т. е. одолеть весь Путь в гору, у него появилась бы возможность свистнуть, по известной поговорке.

Кот и Фагот демонстрируют на Воробьёвых горах эту возможность. Тема Луны, пронизывающая весь Роман до Эпилога включительно, имеет в Восемнадцатой главе полное образное и гностическое воплощение. Киевский дядюшка — конечно, волк (он сидит в засаде в слове Поплавский), ну а буфетчик Соков согласно первому слогу фамилии — собака, и рисунок поведения его подтверждает это.

Первый портрет — гротесково-карнавальный шарж на горячо любимого Максимилиана Александровича Волошина. Оживление дорогого учителя во время двух приездов в Москву в связи с забрезжившей надеждой вновь «встрять» в художественную жизнь столицы (акварелями, а если удастся, и стихами) иронически и даже мягко-саркастически урезонивается многоопытным и уже натерпевшимся гэпэушных репрессий учеником. «Крупнокалиберному» осколку империи, пересидевшему в своём киммерийском далеке все патологические изменения страны и структуры общества, приведшие к тотальной швондеризации столицы, показалось... И Булгаков ловким хирургическим жестом вскрывает гнойник иллюзий и нарыв неосновательных планов. Ласково, нежно, но твёрдой рукой доброхота он выпроваживает заезжего «халдейского мага» восвояси.

«В то самое время» как бухгалтер Ласточкин метался по Москве, натыкаясь на шкоды Воландовских подручных, «из плацкартного мягкого вагона № 9 киевского поезда, пришедшего в Москву, ...вышел приличный пассажир...». Как выясняется, это был дядя покойного Берлиоза, Максимилиан Андреевич Поплавский, экономист-плановик.

Уже в этой экспозиции Булгаков достигает максимальной информационной полноты. Номер вагона указывает на 9-й аркан Отшельник, и «коктебельский отшельник» сразу становится абсолютно узнаваем. Однако автор идёт дальше. «Плацкарта, мягкий вагон» — приехал изнеженный «маменькин сынок», «дитятко» Пра — чтобы не сказать Прадитятко. Имя прибывшего взято один к одному, в отчестве оставлено принципиально важное начало на А, с фамилией же следует разобраться. Гордостью Волошина всегда был «его профиль», лежащий подбородком на глади залива — природный феномен, некогда вынудивший юного Макса отпустить бороду для вящего сходства. С тех пор его голова «плавала» по поверхности коктебельских вод и была первой достопримечательностью, с какой знакомили приезжающих. И, наконец, последняя характеристика: экономист-плановик. Автор МиМ прочитывает первое слово «первозданно»: экос (греч.) — дом; экономия — домоводство. Речь идёт о коктебельских домах Волошина и Пра, превращённых после революции по инициативе владельцев в Дом отдыха литераторов; Волошину приходилось не только поддерживать, как Посейдону, в порядке сей Дом, но регулировать численность отдыхающих и планировать их продуктовое обеспечение. Семья Кириенко-Волошиных обитала в Киеве; там и родился Макс, что также отражено в характеристике дяди. В целом же Булгаков, создавая портрет максимально добропорядочного и основательного гражданина, обыгрывает хрестоматийное Пушкинское «Мой дядя самых честных правил». Чувствуется карнавальное цитирование поговорки «В огороде бузина, а в Киеве дядька».

Впрочем, одна деталь портит благопристойность картины — телеграмма при нём: «Меня только что зарезало трамваем на Патриарших. Похороны в пятницу, три часа дня. Приезжай. Берлиоз.» Она-то и поставила в тупик «одного из умнейших людей в Киеве», и он затосковал, стараясь увязать нестыкующиеся фрагменты текста. Списав алогизм депеши на обычную почтовую неразбериху и сообразив, что «промедление смерти подобно», он решил не уподобляться племяннику и заспешил на вокзал, приговаривая: «Куй в железо, дуй Москву...». «Мысль о переезде в Москву настолько точила его в последнее время, что он стал даже худо спать». Одно слово — художник.

Короче говоря, в пятницу днём экономист-плановик уже входил в домоуправление бисова дома № 302, прокручивая в голове хорошо отрепетированную — с трепетом в голосе — речь на тему «единственный наследник». Но «небритый человек с встревоженными глазами» по фамилии Пятнажко, прямо на его глазах «был взят» посыльным, судя по всему давно играющим с этим домом в пятнашки.

Пришлось явочным порядком подняться для осмотра наследуемого — № 50-й оказался обитаем, хотя вся жизнь была, видно, сосредоточена в задней, потому как в передней сидел один громадный чёрный кот. Поплавский вежливо подал звуковые сигналы, и из глубины апартаментов выдавился регент-жокей; при первых же словах о Берлиозе он устроил форменное заливное из глаз, и даже у дяди они зачесались растроганно, в душе он назвал Коровьева «сердечным человеком». Бес «сердечный» почему-то держался близ зеркала; Поплавскому было не до деталей — телеграмма требовала разъяснения. Упомянув числовое значение аркана Дурак (300 капель валерьянки), регент скрылся в дальних покоях. На вопрос о телеграмме даже не бессердечно, а просто по-хамски взялся отвечать кот. И тут привыкший к ласкам поп Лавский подлинно растерялся, тем более что разговор мгновенно перешёл в форму допроса, а знак допроса — самый страшный символ того времени. У приезжего был истребован паспорт.

Каким отделением выдан документ? — спросил кот, всматриваясь в страницу. Ответа не последовало.

— Четыреста двенадцатым, — сам себе сказал кот, водя лапой по паспорту, который он держал кверху ногами, — ну да конечно!.. А я б, например, не выдал такому как вы! Нипочём не выдал бы! Глянул бы только в лицо и моментально отказал бы!»

Здесь информационная суть шаржа. Без эзотерического прочтения слова эти повисают в воздухе вздором, произволом и отсебятиной, тогда как это — вердикт.

Итак: 400 — числовое значение 22-го аркана Мир (Корона мага); 12-й аркан Повешенный описывает позиционное положение Мага в настоящее время. Это точный портрет Макса Волошина в годы советской власти: «халдейский маг», он же юродивый, забавляющий и обслуживающий отдыхающих членов Массолита. Только провинциальное отделение соврежима могло смотреть сквозь пальцы на абсолютно несоветскую суть «гражданина Поплавского», тогда как всевидящее око представителя Высших Сил считывало эту информацию, как аршинные буквы афиши на заборе. Ну куда вам, товарищ хороший, под проницательное око столичного ГПУ!

Вот каков подтекст деланно-бранчливой тирады Бегемота. Реакция Поплавского не описывается, но то, что он «человек умный», внушает надежду на конечное схватывание месседжа-предупреждения несмотря на балаган его подачи. Впрочем, ждать, когда до плановика дойдёт, было некогда, и благожелательная, но суровая команда заявила в приказном порядке через Азазелло, диктовавшего спасительную инструкцию:

«Возвращайся немедленно в Киев, ...сиди там тише воды, ниже травы и ни о каких квартирах в Москве не мечтай, ясно?»

Для «закрепления пройденного» последовала раблезианская экзекуция варёной курицей по шее — так сказать, «экзекурица», в просторечье «облом», после чего «всё смешалось в доме Облонских», а зарвавшийся обломов летел некоторое время по лестнице вперегонки с этой самой курицей.

По той же лестнице вверх поднимался в квартиру № 50 «какой-то малюсенький пожилой человек с необыкновенно печальным лицом, в чесучовом старинном костюме и твёрдой соломенной шляпе с зелёной лентой». На мгновение их пути пересеклись, чиркнули вопрос и ответ, и миры разминулись, чтобы не встретиться больше никогда. Этот смуржопленный лицом человечек, Андрей Фокич Соков (ах, Булгаков!.. — «совок», конечно), — символ «заволошинского» мира, скаредного, стяжательного, мелочного. Для него трансцендентальный шмон кончается совсем по-другому. Любознательно дождавшийся результата «экзерсиса № 2» Поплавский, увидев, как, «крестясь и бормоча, пролетел печальный человечек, без шляпы, с совершенно безумным лицом, исцарапанной лысиной и в совершенно мокрых штанах», зашептал удовлетворённо: «Всё понятно! Всё понятно!». Действительно, понятней некуда. Страшный суд в действии оказался не столько жутким, сколько поучительным: дорога на Киевский вокзал стала для экономиста единственной перспективой.

С маленьким же человечком в квартире № 50 произошло следующее.

Дверь совку Сокову открыла абсолютно нагая девица (кокетливый кружевной фартучек, белая наколка на голове и золотые туфельки прописаны Булгаковым для вящего ужаса).

«Ну что ж, входите, раз звонили!» — сказала она мгновенно посеревшему и створожившемуся звонарю, буравя его сходу зелёными распутными глазами.

Булгаков описывает сакральное убранство апартаментов гляделками вошедшего и по ходу дела дискредитирует несколько традиционных представлений. Так стол в штабе у Сатаны «покрыт церковной парчой», что взрывает миф о священном пространстве церкви и «благой» заряженности ритуальных предметов. Летит в тартарары суеверное присловье «бежит, как чёрт от ладана», ибо в «нехорошей квартире» ладаном-то как раз и пахнет. Короче говоря, «так похоже на Василья, — только всё же не Василий».

В объективе — маленький червячок Андрей Фокич, пьющий из засады все соки бытия. Для контраста Булгаков даёт такую картину: «У камина маленький рыжий, с ножом за поясом, на длинной стальной шпаге жарил куски мяса, и сок капал в огонь, и в дымоход уходил дым». И солитер, сидящий на буфетной «усушке» сразу понял, что ему будет нехорошо, да из жадности не свернул с заданного себе загодя курса.

Теперь уже начинается не внушение, а допрос с пристрастием. Всевидящее око Мага фокусируется на буфете. Такого фокуса Фокич не ожидал.

Вопросы носят сугубо риторический характер: имеет место деловой выговор с абсолютным обнаружением обстоятельств. Обсуждаются брынза, чай, доходит дело и до осетрины. И тут звучит сентенция Сатанаила, ставшая бессмертным афоризмом и назиданием человечеству на все оставшиеся годы:

Я извиняюсь, — заговорил ошеломлённый этим внезапным нападением Андрей Фокич, — я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чём.

— То есть как это ни при чём, если она испорчена!

— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.

— Голубчик, это вздор!

— Чего вздор?

— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же последняя. А если осетрина второй свежести, то это значит, что она тухлая!»

Сокову кое-как удаётся протолкнуть разговор дальше, но перед этим его «богобоязненный» серьёз изничтожается почти в полный нуль. Потеряв лицо и получив урон штанам, «Дристан изо льда» слышит конец тирады:

Я люблю сидеть низко, — заговорил артист, — с низкого не так опасно падать. Да, итак, мы остановились на осетрине? Голубчик мой! Свежесть, свежесть и свежесть, вот что должно стать девизом...»

Экзекуция правдой продолжается. Незваного гостя угощают душистым, сочным мясом — с явным намёком, по лысине его чиркает вылетевшая из соседней комнаты сова антисовковая, предмет раздражения и ненависти всех шариковых. И, наконец, разговор переходит на сеанс чёрной магии. Выясняется, согласно жалобе жлоба, что в результате обратимости купюр «буфет наказали на 109 рублей». «Свежесть» кюпюр оказалась ещё более низкой, чем у осетрины.

«Ай-яй-яй! — воскликнул артист. — Это низко! (Этим вторым «низко» Воланд разоблачает авторство проделки. — ОК) Вы — человек бедный... Ведь вы — человек бедный?»

И звучит страшная сумма сбережений, какую нагло и холодно, тоном прозектора предаёт публичной огласке Коровьев: «Двести сорок девять тысяч в пяти сберкассах и дома под полом двести золотых десяток».

После этого следует казнь, ибо divina ignorantia, божественного незнания, этот сморчок не заслужил. Казнь знанием, т. е. насильственным предсказанием, превращающим человека из бессмертного сознанием в смертного, обрушивается на скопидома истязателем в битом пенсне. — «Подумаешь, бином Ньютона!»

Оккультисты-гадатели, спекулирующие на предсказаниях трусливым, но любопытным обывателям, покушаются на самое драгоценное, что есть у человека: экран смертности; с этим экраном жизнь безмерна и воспринимается как вечная. Паразитируя на страхе, парализуя волю и мысль, они пытаются поработить себе смертных, намекая, что позитив предсказания отчасти в их власти. Булгаков даёт понять кто есть кто на этой планете, ставя на место всю свору гадалок и дивинаторов, и показывает, что оторванность от мира горнего делает жизнь человека бесперспективной, а конец — полной аннигиляцией.

Тем не менее даже по отношению к такому ничтожеству, как этот старый стяжатель, Сатанаил-Воланд гуманен и милосерден: ему отпускается девять месяцев — время вынашивания ребёнка, чтобы иметь возможность родить в себе другое существо, стать Новым человеком. Увы, эта фора Фокичу не пригодилась: паника и отчаяние — вот тот огонь, на котором сжигаются плевелы «недочеловеков», или Homo Sapience'ов «второй свежести».

Призыв Воланда к свежести носит концептуальный, космический характер. Для Сокова он — звук пустой. Донесённый до читателя, лозунг этот вооружил лучших феноменальной духовной максимой, прямо противоположной христианской геронтофилии, палеократии и ветхолепию.

Трансцендентальный реализм Булгакова настолько высок, что только сцена с Геллой и эпизод со «шляпочкой» и котёнком на голове позволяют нам расслабиться в вольной и прозрачной атмосфере мифа. И здесь сокрушительная сила гротеска не оставляет автора МиМ. Великомученик прилавка крестится, даже и не думая расставаться с лежбищем своих злых качеств. Это — фарисейская норма «воцерковленных» (или через и?) ничтожеств, в коих злокачественность является основным свойством. Самодостаточные и самозамкнутые, как моллюски, существа эти не вменяемы и не проницаемы для критики и этических наставлений. В церкви они будут ставить свечи, на Красной площади петь «Интернационал», на собрании голосовать «за» как все, жене высказывать недовольство режимом. Их даже Дьявол не берёт — берёт лишь закон бытия, установленный Планетарным Логосом.

Однако холодного здравомыслия и практической смекалки буфетчику хватило, чтобы понять всю основательность медицинского прогноза «нехорошей квартиры». Уже через считанные минуты Соков сидел в приёмной профессора Кузьмина, нужного ему специалиста и светила, и убеждал его, что диагноз заезжего эстрадного артиста абсолютно точен:

«Верьте ему! — пламенно попросил буфетчик. — Уж он знает!»

Профессор пытался было возражать, но после уточнения «в четвёртой палате» понял, что спорить бесполезно. Когда же на столе вместо оставленных червонцев доктор обнаружил три этикетки с бутылок Абрау-Дюрсо, странный посетитель для него разъяснился совершенно. «Чёрт знает что такое! — пробормотал Кузьмин... ощупывая бумажки. — Он, оказывается, не только шизофреник, но и жулик».

На этом профессорские приключения не заканчиваются. На месте исчезнувших этикеток последовательно появились сначала чёрный котёнок, исцарапавший даве плешь буфетчика, потом наглый, с жирными ляжками воробей, принявшийся отплясывать раздавшийся из соседних комнат фокстрот «Аллилуйя», причём делал это демонстративно, затем нагадил в чернильницу, разбил фотографию и улетел.

Профессор по телефону вызвал пиявок на дом и стал ждать, когда за ним придут. «Они» появились тут же на том же месте, где гадил воробушек. Это была медсестра, говорившая мужским басом и прикрывавшая ладонью кривой клык во рту. Денежки-этикетки снова обозначились на столе, и фельдшерица сгребла этикетки птичьей лапой в сумку с надписью «Пиявки» и растаяла в воздухе. Пиявки таки прибыли почему-то в компании с профессором Буре и совместными с ним усилиями стали лечить и утешать Кузьмина.

Пятница заканчивалась, была уже ночь, уходила во мрак и исчезала фантасмагория этого правдивого повествования. И последнее, что слышит погружающийся в прострацию мозг, это возглас автора Романа: «За мной, читатель!»

На этом сюжетно заканчивается глава, хотя остаются вопросы.

Первый: какова реальная взаимосвязь Поплавского-Волошина и атеиста Берлиоза, дяди и племянника по раскладке Романа? — Серьёзный вопрос.

Холодные, рассудочные «познания» редактора («Богоборца» — хотел было написать Булгаков, да передумал: лютая смерть, беспомощность перед объектом своих разглагольствований... — контраст был бы слишком резок и демонстративен) толстого литературного журнала в области религиоведения, даже в пределах «Настольной книги атеиста», есть идеологическая дегенерация «детей» по отношению к «отцам» — мистикам, теософам и розенкрейцерам. Реально подобные «отпрыски» у Волошина были, но ведь «киевский дядя» приезжает не к племяннику, а на похороны его, это большая разница. — Никакого родственного общения между экономистом и председателем Массолита не было. Вот и ответ, как говорит Гамлет.

Второй: есть ли хоть что-то общее у двух посетителей квартиры № 50?

Естественно, общего нет ничего. Поплавский приобщает происходящее с другим для полного прояснения картины; пользование чужим опытом — специальный признак интеллигентности; простолюдина надо непременно ткнуть мордой в дерьмо «для ума». Если Поплавский мгновенно забывает об утраченном чемодане и барахле (поэтому Молох довольствуется в качестве жертвы ногой варёной курицы, пряча обглоданную кость в карман по принципу «бери и помни»), то обыватель и жлоб Соков из скаредности возвращается за «шляпочкой», возможно, утверждая окончательно свой смертный приговор — теперь уже в жертву Молоху приходится отдавать печень.

Интересно и «послевкусие» каждого. Поплавский «и сам подивился, насколько мало это его огорчило» (потеря вещей, чемодана, квартиры). Соков «медленно поднялся, поднял руку, чтобы поправить шляпу, и убедился, что её на голове нету. Ужасно ему не хотелось возвращаться, но шляпы было жалко. Немного поколебавшись, он всё-таки вернулся и позвонил». Поплавский «не думая больше о покойном племяннике, ни о квартире, содрогаясь при мысли о той опасности, которой он подвергался, шепча только два слова: «Всё понятно! Всё понятно!» — выбежал во двор. Через несколько минут троллейбус уносил экономиста-плановика по направлению к Киевскому вокзалу». Соков «вырвавшись из подворотни, диковато оглянулся, как будто что-то ища... И не успел буфетчик оглянуться, как он оказался в кабинете профессора Кузьмина. — Сейчас из достоверных рук узнал, что в феврале будущего года умру от рака печени. Умоляю остановить».

Подлость и пошлость набожна, въедлива и гугнива; интеллигентность самостоятельна, понятлива и деликатна. И скреплены они в единую систему, как чаши весов: Соковы промышляют в столице; Поплавскому велено сидеть в Киеве тише воды, ниже травы — в его же интересах, небезразличных и страшным обитателям «нехорошей квартиры».

И наконец, профессор Кузьмин явился ещё одним потерпевшим от Коровьева и Бегемота в «беспокойный день». Его вина невелика, зато стоящая за этим проблема значительна: надо ли лечить негодяев, кому болезнь посылается свыше как кара. В некотором смысле врач стал оппонентом, подправляющим экзаменационные вердикты Высших Сил. — Что «не хорошо есть». Поэтому лечение лекаря осуществляется π-явками, или иррациональным числом. Т. е. передним числом, а не задним. Это уже фундаментально.

Так заканчивается первая половина Романа. Можно было и не делить текст пополам, но с появлением слова часть в повествование входит понятие «с-частья». Вслед за ним появляется и...

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |