Через десять дней после отправки письма и назавтра после похорон Маяковского в квартире Булгаковых раздался звонок.

Об этом довольно кратко рассказывает в своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна:

«Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала М[ихаила] А[фанасьевича], а сама занялась домашними делами. М[ихаил] А[фанасьевич] взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул: «Любаша!», что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от аппарата наушники).

На проводе был Сталин, он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и себя называл в третьем лице. «Сталин получил. Сталин прочёл...» Он предложил Булгакову:

— Может быть, вы хотите уехать за границу?..

Но М[ихаил] А[фанасьевич] предпочёл остаться в Союзе»1. Более подробно этот разговор изложен в воспоминаниях Елены Сергеевны:

«Когда я с ним познакомилась, у них было трудное материальное положение, не говоря уже об ужасном душевном состоянии М[ихаила] А[фанасьевича]... Тогда он написал письмо Правительству <...> А восемнадцатого апреля часов в 6—7 вечера он прибежал, взволнованный, в нашу квартиру <...> и рассказал следующее. Он лёг после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок, и Люба подозвала, сказав, что из ЦК спрашивают.

М[ихаил] А[фанасьевич] не поверил, решив, что это розыгрыш (тогда это проделывалось), и, взъерошенный, взялся за трубку и услышал:

— Михаил Афанасьевич Булгаков?

— Да, да.

— Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить.

— Что? Сталин? Сталин?

И тут же услышал голос с явным грузинским акцентом:

— Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков (или Михаил Афанасьевич — не помню точно).

— Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь... А может быть, правда — вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели?

М[ихаил] А[фанасьевич] сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал), что растерялся и не сразу ответил:

— Я очень долго думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины? И мне кажется, что не может.

— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

— Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.

— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами.

— Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.

— Да, нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего. <...>

На следующий день после разговора М[ихаил] А[фанасьевич] пошёл в МХАТ, и там его встретили с распростёртыми объятиями. Он что-то пробормотал, что подаёт заявление...

— Да Боже ты мой! Да пожалуйста! Да вот хоть на этом... (и тут же схватили какой-то лоскуток бумаги, на котором Михаил Афанасьевич написал заявление).

И его зачислили ассистентом-режиссёром в МХАТ»2.

Теперь вы понимаете иронию в «Театральном романе», где МХАТ был назван «Независимым театром»... Булгаков одновременно устроился в Театр рабочей молодёжи — ТРАМ. Но работа эта была изнурительной и почти ничего не давала: через год он отказался от неё.

Он ждал нового звонка Сталина, встречи с ним и серьёзного разговора. Однако о чём они могли говорить? Безусловно, Михаил Афанасьевич завёл бы разговор о свободе творчества, о жестокости цензуры и несправедливых действиях Главреперткома. Сталин, со своей точки зрения, благоразумно решил эту встречу не осуществлять. Он дал глоток жизни великому художнику, но не более.

Ну, а творчество, пьесы, лежащие мёртвым грузом? Нет, и после звонка Сталина они по-прежнему не шли ни на одной сцене страны. Ему не предлагали издаваться ни в одном издательстве. Оставался скромный заработок ассистента-режиссёра.

Булгаков пишет ещё одно, более короткое письмо Сталину с просьбой разрешить ему на какое-то время выехать за границу. Ответа не было. Сталин, как видно, не доверял никому, в том числе и Булгакову, а с заграницей у него были самые неприятные ассоциации. Мало ли что? А вдруг Булгаков останется и начнёт выкидывать сатирические коленца против Соввласти?

Правда, были и исключения. За рубежом постоянно пребывал Илья Эренбург, несколько путешествий совершил Борис Пильняк, правда, с печальными последствиями. А кроме всего прочего, Сталин выпустил за границу другого писателя-изгоя, подвергшегося остракизму за своё творчество (в том числе за фантастический роман-утопию «Мы», который был написан аж в 1920 году, но опубликован за рубежом), — Евгения Замятина. Последним ударом для него стал запрет постановки трагедии «Атилла», высоко оценённой Горьким, пропущенной Главреперткомом, но зарубленной Ленинградским обкомом. Собрание сочинений Замятина было оборвано на 4-м томе. Он, как и Булгаков, находился в «торичеллевой пустоте».

Письмо Замятина Сталину написано открыто, ясно, мужественно. Приведём его фрагмент:

«В советском кодексе следующей ступенькой после смертного приговора является выселение преступника из переделов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то всё же, думаю, не такой тяжкой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР — с правом для моей жены сопровождать меня. Если же я не преступник, я прошу вместе с женой временно, хотя бы на год, выехать за границу — с тем, чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль художника слова. А это время, я уверен, уже близко, потому что вслед за успешным созданием материальной базы неминуемо встанет вопрос о создании надстройки — искусства и литературы, которые действительно были бы достойны революции»3.

На перроне рижского вокзала, откуда Замятин уезжал в Париж, его провожал единственный литератор — Михаил Афанасьевич Булгаков.

Ну, а как же «Дни Турбиных», отчего произошло крушение спектакля в 1929 году? Сам Сталин высоко ценил этот спектакль и побывал на представлениях в Художественном театре не менее 20 раз. Характерно, что он отстаивал его перед хулителями, например в известном письме драматургу В.Н. Билль-Белоцерковскому 2 февраля того же года. Самого драматурга Литературная энциклопедия за 1930 год характеризовала как владеющего «огромной революционной направленностью» с прибавкой о «некоторой примитивности его творчества».

Эту «некоторую примитивность» Билль-Белоцерковского Сталин хорошо понимал и с творчеством Булгакова, естественно, не сопоставлял. Он лишь желал усиления критического начала в отношении к белой армии и к беженцам. Да и то не в пьесе «Дни Турбиных», а в снятом из репертуара «Беге». Сталин писал:

«...Я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам ещё один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины Гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по-своему «честные» Серафимы... оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою «честность»), что большевики изгоняли вон этих «честных» сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно... Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она... даёт больше пользы, чем вреда... Основное впечатление... если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа... — значит большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь. Конечно, автор ни в какой мере «неповинен» в этой демонстрации».

Михаил Булгаков в роли судьи в спектакле «Пиквикский клуб». МХАТ. 1935 г.

Конечно, в 1929 году Сталин ещё не был тем Сталиным, слово которого припечатывало и имело силу закона. И хотя тогда был изгнан за «антисоветскую деятельность» за границу его главный враг — Л.Д. Троцкий, он зависел от окружения, в том числе и от неизбежной «кабалы святош». Ему пришлось выдержать настоящий бой, когда в рамках Недели украинской литературы он встретился с группой украинских писателей (в основном националистов) во главе с А.М. Кагановичем 12 февраля. В частности, речь зашла о пьесе «Дни Турбиных».

«Сталин. <...> Или взять, например, этого самого всем известного Булгакова. Если взять его «Дни Турбиных», чужой он человек, безусловно. Едва ли он советского образа мысли. Однако своими «Трубиными» он принёс всё-таки большую пользу, безусловно.

Каганович. Украинцы не согласны (шум, разговоры).

Сталин. А я вам скажу, я с точки зрения зрителя скажу. Возьмите «Дни Турбиных». Общий осадок впечатления остаётся какой (несмотря на отрицательные стороны, в чём они состоят, тоже скажу)... когда зритель уходит из театра? Это впечатление несокрушимой силы большевиков. Даже такие люди, крепкие, стойкие, по-своему честные, в кавычках, должны признать в конце концов, что ничего с этими большевиками не поделаешь. Я думаю, что автор, конечно, этого не хотел, в этом он неповинен, дело не в этом, конечно. «Дни Турбиных» — это величайшая демонстрация в пользу всесокрушающей силы большевизма.

Голос с места. И сменовеховства».

И далее Сталин даёт свою оценку литературе, которая выглядит едва ли не либеральной. По крайней мере он отстаивает право художника говорить своим голосом, не обязательно коммунистически-правоверным.

«Сталин. Извините, я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения. Для беллетристической литературы нужны другие мерки: нереволюционная и революционная, советская — несоветская, пролетарская — непролетарская. Но требовать, чтобы литература была коммунистической, нельзя. Говорят часто: правая или левая. «Там изображена правая опасность». Например, «Турбины» составляют правую опасность в литературе, или, например, «Бег», его запретили, это «правая опасность». Это неправильно, товарищи. Правая или левая опасность — это часто партийное (явление). Правая опасность — это значит, люди несколько отходят от линии партии, правая опасность внутри страны. Левая опасность — это отход от линии партии влево. Разве литература партийная? (Здесь скрытая полемика с вульгарным толкованием известной статьи В.И. Ленина «Партийная организация и партийная литература». — О.М.). Это же не партия. Конечно, это гораздо шире — литература, — чем партия, и там мерки должны быть другие, более общие... Требовать, чтобы беллетристическая литература и авторы проводили партийную точку зрения — тогда всех беспартийных надо изгнать. <...> С этой точки зрения, точки зрения большого масштаба, и с точки зрения других подходов к литературе я и говорю, что даже и пьеса «Дни Турбиных» сыграла большую роль. Рабочие ходят смотреть эту пьесу и видят: ага, а большевиков-то никакая сила не может взять! Вот вам общий осадок от этой пьесы, которую никак нельзя назвать советской. Там есть отрицательные черты, в этой пьесе. Эти Турбины, по-своему честные люди, даны как отдельные, оторванные от своей среды индивиды. Но Булгаков не хочет обрисовать того, что хотя они, может быть, честные по-своему люди, но сидят на чужой шее, за что их и гонят. У того же Булгакова есть пьеса «Бег». В этой пьесе дан тип одной женщины — Серафимы и выведен один приват-доцент. Обрисованы эти люди честными и прочее, и никак нельзя понять, за что же их гонят большевики, ведь и Серафима, и этот приват-доцент — оба они беженцы, по-своему честные, неподкупные люди, но Булгаков, на то он и Булгаков, не изобразил того, что эти по-своему честные, неподкупные люди сидят на чужой шее. Вот подоплёка того, почему по-своему честных людей из нашей страны вышибают. Булгаков умышленно или неумышленно этого не изображает. Но даже у таких людей можно взять кое-что полезное. Я говорю в данном случае о пьесе «Дни Турбиных»...»

Но слова его вызывают глухое раздражение, теперь уже с другой, не классовой, а узко-националистической точки зрения.

«Голос с места. Вы говорили о «Днях Турбиных». Мы видели эту пьесу. Для меня лично и многих других товарищей (существует) некоторое иное освещение этого вопроса. Там есть одна часть, в этой пьесе. Там освещено восстание против гетмана. Это революционное восстание показано в ужасных тонах, под руководством Петлюры, в то время когда это было революционное восстание масс, проходившее не под руководством Петлюры, а под большевистским руководством. Вот такое историческое искажение революционного восстания, а с другой стороны — изображение крестьянского повстанческого движения <...> по-моему, со сцены Художественного театра не может быть допущено, и если положительным является то, что большевики принудили интеллигенцию прийти к сменовеховству, то, во всяком случае, такое изображение революционного движения и украинских борющихся масс не может быть допущено.

Каганович. Единая неделимая выпирает (шум, разговоры).

Десняк. Когда я смотрел «Дни Турбиных», мне прежде всего бросилось то, что большевизм побеждает этих людей не потому, что он есть большевизм, а потому что делает единую великую неделимую Россию. Это концепция, которая бросается всем в глаза, и такой победы большевизма лучше не надо <...>

Сталин. Может быть, но вы должны признать, что и Турбин сам, и остатки его группы говорят: «Народ против нас, руководители наши продались. Ничего не остаётся, как покориться». Нет другой силы. Это тоже нужно признать. Почему такие пьесы ставятся? Потому что своих настоящих пьес мало или вовсе нет. Я против того, чтобы всё огульно отрицать в «Днях Турбиных», чтобы говорить об этой пьесе как о пьесе, дающей только отрицательные результаты. Я считаю, что она в основном всё же плюсов даёт больше, чем минусов. <...>

Петренко. Мы хотим, чтобы наше проникновение в Москву имело своим результатом снятие этой пьесы.

Голос с места. Это единодушное мнение.

Голос с места. А вместо этой пьесы пустить пьесу Киршона о бакинских комиссарах.

Сталин. Если вы будете писать только о коммунистах, это не выйдет. У нас стосорокамиллионное население, а коммунистов только полтора миллиона. Не для одних же коммунистов эти пьесы ставятся. Такие требования при недостатке хороших пьес — с нашей стороны, со стороны марксистов — значит отвлекаться от действительности <...>

Каганович. Товарищи, всё-таки я думаю, давайте с «Днями Турбиных» кончим».

И Сталин отступил.

Но всё это происходило весной 1929 года, а с той поры много воды утекло. Между всё более и более набирающим силу генсеком ВКП(б) и талантливейшим русским писателем возникают очень сложные отношения. А отношение Булгакова к Сталину? Надо сказать, что и они не носили резкого отрицания, даже были навеяны некоей симпатией, о чём, в частности, поведал Константин Паустовский, рассказывавший о некоторых шутливых (быть может, с примесью горькой иронии) фантазий писателя «на сталинскую тему».

«Я помню такой рассказ, — вспоминает Паустовский, — Булгаков якобы пишет Сталину длинные и загадочные письма и подписывается «Тарзан».

Сталин каждый раз удивляется и даже несколько пугается. Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия немедленно нашёл и доставил к нему автора этих писем. Сталин сердится: «Развели в органах тунеядцев, а одного человека словить не можете!»

Наконец Булгаков пойман и доставлен в Кремль. Сталин пристально, даже с некоторым доброжелательством его рассматривает, раскуривает трубку и спрашивает, не торопясь:

— Это вы мне эти письма пишете?

— Да, я Иосиф Виссарионович.

Молчание.

— А что такое, Иосиф Виссарионович? — спрашивает обеспокоенный Булгаков.

— Да ничего. Интересно пишете.

Молчание.

— Так, значит, это вы — Булгаков?

— Да, это я, Иосиф Виссарионович.

— Почему брюки заштопанные, туфли рваные? Ай, нехорошо! Совсем нехорошо!

— Да так... Заработки скудные, Иосиф Виссарионович.

Сталин поворачивается к наркому снабжения:

— Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека? Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут! Ты чего побледнел? Испугался? Немедленно одеть. В габардин! А ты чего сидишь? Усы себе крутишь (уж не намёк ли на Будённого. — О.М.)? Ишь, какие надел сапоги! Снимай сейчас же сапоги, отдай человеку. Всё тебе сказать надо, сам ничего не соображаешь!

И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль, и у него завязывается со Сталиными неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову:

— Понимаешь, Миша, все кричат: гениальный, гениальный! А не с кем даже коньяку выпить!

Так постепенно, черта за чертой, крупица за крупицей идёт у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен, даже в какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков рассказывает о том, кто принёс ему столько горя.

Однажды Булгаков приходит к Сталину, усталый, унылый.

— Стыдись, Миша. Чего ты грустный? В чём дело?

— Да вот пьесу написал.

— Так радоваться надо, когда целую пьесу написал. Зачем грустный?

— Театры не ставят, Иосиф Виссарионович.

— А где бы ты хотел поставить?

— Да, конечно, в МХАТе, Иосиф Виссарионович.

— Театры допускают безобразие! Не волнуйся, Миша. Садись. — Сталин берёт телефонную трубку:

— Барышня! А барышня! Дайте мне МХАТ! МХАТ мне дайте! Это кто? Директор? Слушайте, это Сталин говорит. Алло! Слушайте!

Сталин начинает сердиться и сильно дуть в трубку.

— Дураки там сидят в Наркомате связи. Всегда у них телефон барахлит. Барышня, дайте ещё раз МХАТ. Ещё раз русским языком вам говорю! Это кто! Это кто! МХАТ! Слушайте, только не бросайте трубку! Это Сталин говорит. Не бросайте. Где директор? Как? Умер? Только что? Скажи пожалуйста, какой нервный народ пошёл! Пошутить нельзя!»4.

Трудно сказать, как отнёсся бы Сталин, доведись ему узнать у какого-нибудь сексота (которым было несть числа) об этих добродушно-пародийных импровизациях. Скорее всего, он просто бы ухмыльнулся в усы. По-своему он даже оберегал Булгакова от могучей «кабалы святош». Между Генсеком и Главреперткомом существовал некий невидимый зазор. И не только с Главреперткомом. На одном из заседаний Политбюро, где К.Е. Ворошилов написал о «политически нецелесообразном» разрешении на постановку очередной булгаковской пьесы, Сталин вычеркнул грозное словцо «политически». Булгаков, как мы уже знаем, не только не подвергся репрессиям подобно многим инакомыслящим (О. Мандельштаму, Б. Пильняку, «крестьянским поэтам» Н. Клюеву, С. Клычкову, П. Орешину, П. Васильеву и др.), но порою ощущал и некую поддержку.

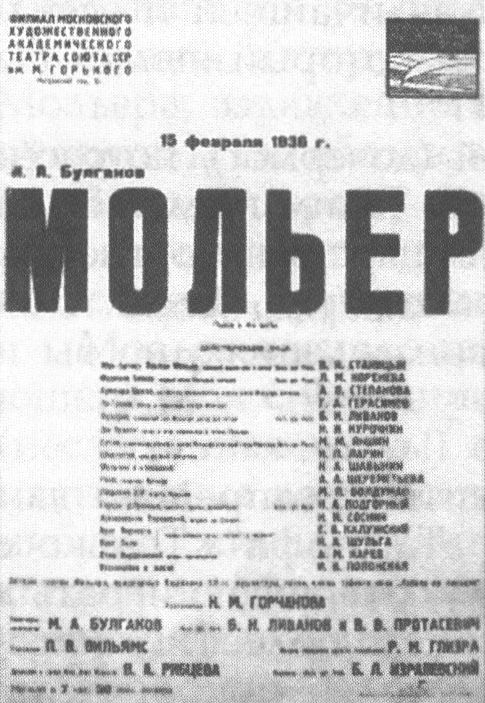

Афиша спектакля МХАТа «Мольер» («Кабала святош») 1936 г.

Читатель знает об этом уже на примере письма Сталину Горького, которое, несомненно, повлияло на решение Генсека. Повторим (уже в другом варианте) эту сценку, которую запечатлел один из старейших актёров МХТ Л.М. Леонидов: «Было время... когда перестраховщики запретили спектакль «Дни Турбиных». На одном из спектаклей, на котором присутствовал товарищ Сталин, руководители театра спросили его — действительно ли нельзя играть «Турбиных»?

— А почему же нельзя играть, — сказал товарищ Сталин. — Я не вижу ничего плохого, что у вас идут «Дни Турбиных»»5.

Ну, а сам Булгаков? Его реакция? В обширном письме к близкому Другу Павлу Сергеевичу Попову он в торжественном тоне заявил:

«Я знаю:

В половине января 1932 года в силу причин, которые мне неизвестны и в рассмотрение коих я входить не могу, Правительство СССР отдало по МХТ замечательное распоряжение пьесу «Дни Турбиных» возобновить.

Для автора этой пьесы это значит, что ему — автору — возвращена часть его жизни. Вот и всё»6.

У Сталина были развязаны руки. В 1932 году была ликвидирована Ассоциация пролетарских писателей (РАПП), претендовавшая на роль гегемона в советской литературе (Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций»), После этого умолкли наиболее оголтелые критики Булгакова и других «попутчиков». Позднее большинство вождей РАПП были репрессированы.

Сами «попутчики» (в число которых теперь входит и Булгаков) составляли большинство и наиболее талантливую часть литературы, выводятся из унизительного положения идеологически неполноценных художников. Булгаков, таким образом, находит себе отдушину, казалось бы, в наглухо закрытой для него литературной деятельности. Он увлечённо работает над инсценировками романа Толстого «Война и мир» и «Мёртвыми душами» Гоголя.

Булгаков не был бы Булгаковым, если бы отнёсся к любимому Г оголю как к академической мумии. Под его пером возникает оригинальное произведение, против которого восстал основатель Художественного театра В.И. Немирович-Данченко. Но обо всём этом дадим рассказать самому писателю в письме П.С. Попову от 19 мая 1932 года:

«Итак, мёртвые души... Через девять дней мне исполнится 41 год. Это — чудовищно! Но тем не менее это так.

И вот к концу моей писательской работы я был вынужден сочинять инсценировки. Какой блистательный финал, не правда ли? Я смотрю на полки и ужасаюсь: кого, кого ещё мне придётся инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Брокгауза-Ефрона? Островского? Но последний, по счастью, сам себя инсценировал, очевидно, предвидя то, что случится со мной в 1929—1931 гг. Словом,

1) «Мёртвые души» инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение. Мне сообщили, что существует 160 инсценировок. Быть может, это и неточно, но во всяком случае играть «Мёртвые души» нельзя.

2) А как же я-то взялся за это?

Я не брался, Павел Сергеевич. Я ни за что не берусь уже давно, так как не распоряжаюсь ни одним моим шагом, а Судьба берёт меня за горло... Я понял ещё на пороге театра, попал в беду — назначили в несуществующую пьесу. Хорош дебют? Долго тут рассказывать нечего. После долгих мучений выяснилось то, что мне давно известно, а многим, к сожалению, неизвестно: для того чтобы что-то играть, надо это что-то написать. Коротко говоря, писать пришлось мне.

Первый мой план: действие происходит в Риме (не делайте больших глаз!). Раз он видит её из «прекрасного далека» — и мы так увидим!

Рим мой был уничтожен, лишь только я доложил expose (пер. с фр. — общий замысел).

И Рима моего мне безумно жаль!

3) Без Рима, так без Рима.

Именно, Павел Сергеевич, резать! И только резать! И я разнёс всю поэму по камням. Буквально в клочья. Картина I (или пролог) происходит в трактире в Петербурге или в Москве, где секретарь Опекунского совета дал случайно Чичикову уголовную мысль покойников купить и заложить (загляните в т. 1 гл. IX). Поехал Чичиков покупать. И совсем не в том порядке, как в поэме. В картине X-й, называемой в репетиционных листках «Камеральной», происходит допрос Селифана, Петрушки, Коробочки и Ноздрёва, рассказ капитана Копейкина и приезжает живой капитан Копейкин, отчего прокурор умирает. Чичикова арестовывают, сажают в тюрьму и выпускают полицеймейстер и жандармский полковник, ограбив дочиста. Он уезжает: «Покатим, Павел Иванович!»

Вот-с, какие дела.

Что было с Немировичем, когда он прочитал! Как видите, это не 161-я инсценировка и вообще не инсценировка, а совсем другое. (Всего, конечно, не упишешь в письме, но, например, Ноздрёв всюду появляется в сопровождении Межуева, который ходит за ним как тень. Текст сплошь и рядом передан в другие уста, совсем не в те, что в поэме, и так далее.)

Влад[имир] Иван[ович] был в ужасе и ярости. Был великий бой, но всё-таки пьеса в этом виде пошла в работу. И работа продолжается около 2-х лет!

4) Ну и что же, этот план сумели выполнить? Не беспокойтесь, Павел Сергеевич, не сумели. Почему же? Потому, что, к ужасу моему, Станиславский всю зиму прохворал, в театре работать не мог (Немирович же за границей).

На сцене сейчас чёрт знает что. Одна надежда, что Ка-Эс (т. е. Станиславский) поднимется в мае, глянет на сцену.

Когда выйдут «Мёртвые души»? По-моему, никогда. Если же они выйдут в том виде, в каком они сейчас, будет большой провал на Большой сцене.

В чём дело? Дело в том, что, для того чтобы гоголевские пленительные фантасмагории ставить, нужно режиссёрские таланты в Театре иметь...

А впрочем, всё равно. Всё равно. И всё равно»7.

Разве можно заменить хлёсткое перо Булгакова, где даётся всем сестрам по серьгам канцелярски-бюрократическим разбором традиционного литературоведения? Нет и нет. Он сам себе литературовед и критик. В гоголевской поэме Булгаков видит нечто новое, раздвигающее — применительно к сцене — рамки гениального произведения.

Впрочем, сам Булгаков сообщал Попову лишь о промежуточном этапе работы над пьесой. Письмо датировано 19 мая, а премьера состоялась лишь пятью месяцами позже. В итоге произошли понятные изменения: Булгаков и Станиславский шли навстречу друг другу, причём дело не всегда кончалось миром. Но компромисс всё же был найден.

Чтобы не повторять в энный раз содержание последней редакции, обратимся к Лидии Яновской, отмечавшей и новаторство пьесы, и её верность классическому варианту. Как пишет она, «то, что предложил Булгаков, действительно не было инсценировкой. На материале гоголевских «Мёртвых душ» — на материале первого тома главным образом — Булгаков построил великолепную сатирическую комедию с тугим, прекрасно развивающимся сюжетом, с сценически ярко очерченными действующими лицами, с блестящим, то и дело вызывающим в зрительном зале смех диалогом...

Несколько строк из IX главы, оброненная чиновником фраза («Да ведь они по ревизской сказке числятся?» — сказал секретарь. «Числятся», — отвечал Чичиков. «Ну, так чего же вы оробели? — сказал секретарь. — Один умер, другой родится, а всё в дело годится») развернулись в картину Пролога, стали завязкой.

Визиты Чичикова к помещикам, возникавшие один за другим у Гоголя стихийно: Манилов — Коробочка — Ноздрёв — Собакевич — Плюшкин («Нельзя ставить «Мёртвые души» без ревизии, — говорил Булгаков. — Нельзя смотреть пять дуэтных сцен подряд», на театральной сцене это будет «одно и то же»), драматург перестроил. И вот мы уже видим, как растёт напористость и ловкость героя. Осторожный в первой покупке у Манилова, ободрённый откровенным торгашеством у Собакевича, он наглеет и проявляет незаурядную настойчивость в покупке душ у Плюшкина, неудача с Ноздрёвым не обескураживает его, и с Коробочкой он настойчив, решителен и весьма бесцеремонен. И одновременно назревает опасность... А всё вместе создаёт то, что Булгаков назвал «нарастанием сценического действия».

Гротескно и остро решённая «Камеральная картина» стала кульминацией пьесы. Слово «камерально» — гоголевское слово, Гоголь поясняет его как «сообща, собравшись всем, как в английском парламенте». Но такой сценической остроты и движения у Гоголя здесь нет, и фантасмагорическое появление фельдъегеря, представляющегося как Капитан Копейкин, принадлежит Булгакову.

А развязка? «Мёртвые души» — «эпическое течение громадной реки», — говорит Булгаков. Сцена же требует «конца». Где «конец» реки? «Куда» она течёт?

Сценической развязки, как помнит читатель, в первом томе «Мёртвых душ» нет, Чичиков, наделавший столько шуму, поспешно бежит из губернского города N, и только погребальная процессия — хоронят прокурора — ненадолго задерживает его бричку...

Булгаков воспользовался для развязки материалом так называемой «одной из последних глав» — уцелевшими страницами второго тома «Мёртвых душ». В этой главе Чичиков, неудачно подделавший трёхмильонное завещание, разоблачён, схвачен, ограблен и выпущен. «Это был не прежний Чичиков, — пишет Гоголь, — это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души с разобранным строением, которое разобрано с тем, чтобы строить из него же новое, а новое ещё не начиналось, потому что не пришёл ещё от архитектора определённый план, и работники остались в недоумении»»8.

Преодолев всё и вся, «Мёртвые души» увидели свет рампы 28 ноября 1932 года, причём Булгаков не только был автором пьесы-инсценировки, но и принял участие в качестве ассистента-режиссёра. В спектакле выступило созвездие первоклассных актёров: И.М. Москвин (Ноздрёв), М.М. Тарханов (Собакевич), Л.М. Леонидов (Плюшкин), В.О. Топорков (Чичиков), М.П. Лилина (Коробочка), М.Н. Кедров (Манилов), З.Я. Станицын (Губернатор). «Мёртвые души» не сходили со сцены, пережив самого Мастера.

В.Я. Станицын — Мольер.

Всё-таки в спектакле торжествовал, по непреклонному настоянию Станиславского, академический вариант поэмы. Как вспоминает Любовь Евгеньевна, Булгаков «очень огорчался и всё приговаривал: «Как жаль Рима! Где мой Рим?»». А после премьеры в квартире раздался звонок. Сказав по телефону несколько слов, Булгаков обратился к жене: «С тобой хочет поговорить Константин Сергеевич.

«Я замахала руками, отрицательно затрясла головой, — вспоминает Любовь Евгеньевна, — но ничего не поделаешь, пришлось подойти.

— Интересный ли получился спектакль? — спросил К[онстантин] С[ергеевич].

Я ответила утвердительно, слегка покривив душой. Видно, необыкновенный старик почувствовал неладное. Он сказал:

— Да вы не стесняйтесь сказать правду. Вам бы очень не хотелось, чтобы спектакль напоминал школьные иллюстрации.

Я уж не сказала К.С., что именно школьные годы напомнил мне этот спектакль и Александринку в Петрограде, куда нас водили смотреть произведения классиков...»»9.

...А теперь, может быть, неожиданное, но столь необходимое отступление. Мы переносимся из мира искусства в иной мир — личных, глубоко интимных переживаний Михаила Афанасьевича. Напомним: премьера спектакля состоялась 28 ноября, звонок в семью Булгаковых Станиславского ещё позже. Но вот оборванный отрывок из письма Михаила Афанасьевича Шиловскому от 6 сентября того же года:

«Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной по её вызову и мы объяснились с нею. Мы любим друг друга так же, как и любили раньше, и мы хотим по <...>»

Творец, художник и — человек. Какая граница пролегла между ними, как рознятся они, замкнутые в одно физическое пространство! Мы уже говорили, как легко и безболезненно расстался Булгаков с Татьяной Николаевной, Тасей. Теперь пришёл черёд Любови Евгеньевны. Она предчувствовала это, придумала какую-то несуществующую любовь, говорила, желая обидеть его самолюбивую натуру: «Ты не Достоевский». И вот: отношение к женщине, к чувству, к любви было у Булгакова несколько прямолинейным, если не сказать больше, что, возможно, отразилось и на его «закатном» романе.

Теперь Булгаков весь во власти любви к Елене Шиловской. «Муза, муза моя, о лукавая Талия! 5.11.31», — пишет он на втором томике «Белой гвардии», цитируя «Кабалу святош». И повторяющиеся слова на страницах: «Я Вас!.. 11.31 г. М.Б.». И на обороте последней страницы загадочные слова об уничтожении крепостного права. Впрочем, разгадка этого автографа ясна: Булгаков мечтает разорвать прежние узы, освободить от них свою любимую — как оказалось, навсегда, — женщину.

А дальше? Дальше было тягостное объяснение с Шиловским, повторю ещё раз, благородным человеком. Но его любовь к Елене Сергеевне так сильна, что при объяснении с Булгаковым едва не пошёл в дело пистолет. Но объяснение кончилось добрым решением: она уходит к Михаилу Афанасьевичу вместе с младшим сыном Серёжей. Старший Евгений вместе с сестрой Елены Сергеевны оставался у отца. Многое можно понять из письма Евгения Александровича Шиловского по письму родителям Елены Сергеевны от 3 сентября 1932 года:

«Дорогие Александра Александровна и Сергей Маркович! Когда вы получите это письмо, мы с Еленой Сергеевной уже не будем мужем и женой. Мне хочется, чтобы вы правильно поняли, что произошло. Я ни в чём не обвиняю Елену Сергеевну и считаю, что она поступила правильно и честно. Наш брак, столь счастливый в прошлом, пришёл к своему естественному концу. Мы исчерпали друг друга, каждый давая другому то, на что он был способен, и в дальнейшем (даже если бы не разыгралась вся эта история) была бы монотонная совместная жизнь больше по привычке, чем по действительному взаимному влечению к её продолжению. Раз у Люси родилось серьёзное и глубокое чувство к другому человеку, — она поступила правильно, что не пожертвовала им.

Мы хорошо прожили целый ряд лет и были очень счастливы. Я бесконечно благодарен Люсе за то огромное счастье и радость жизни, которые она мне дала в своё время. Я сохраняю самые лучшие и светлые чувства к ней и к нашему общему прошлому. Мы расстаёмся друзьями.

Вам же я хочу сказать на прощанье, что я искренне и горячо любил вас как родителей Люси, которая перестала быть моей женой, но осталась близким и дорогим мне человеком.

Любящий вас Женя Большой (Женей Малым в семье называли сына Евгения. — Сост.)10.

4 октября 1932 года Булгаков и Елена Сергеевна «обвенчались в загсе». А их «свадебным путешествием» стала поездка в Ленинград — по театральным делам. К этому времени Булгаков, словно в мир любимой музыки, погружается в творчество великого французского комедиографа Жана-Батиста Мольера. Мольер, его бурная жизнь, его гениальное творчество в условиях «просвещённой монархии» «короля-солнце» Людовика XIV захватывают его. Вспомним, как воспринимался Мольер в нашей классической литературе:

В.Г. Белинский: «Человек, который мог страшно поразить, перед лицом лицемерного общества, ядовитую гидру ханжества — великий человек! Творец «Тартюфа» не может быть забыт!»

А.С. Пушкин: «Бессмертный «Тартюф» — плод самого сильного напряжения комического гения».

Н.В. Гоголь: «О Мольер, великий Мольер! Ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры, так глубоко следил все тени их».

Л.Н. Толстой: «Мольер едва ли не самый всенародный и потому прекрасный художник нового искусства».

Булгаковская «мольериана», продолжавшаяся более семи лет, включала пьесы «Кабала святош» («Мольер») (1929—1930), «Полоумный Мурден» (1932), роман «Жизнь господина де Мольера» (1933) и перевод пьесы «Скряга».

Елена Сергеевна (ещё Шиловская) вспоминает:

«Как-то осенью 1929 года Михаил Афанасьевич очень уж настойчиво звал по телефону — прийти к нему на Пироговскую. Пришла. Он запер тщательно все двери — входную, из передней в столовую, из столовой в кабинет. Загнал меня в угол около круглой чёрной печки и, всё время оглядываясь, шёпотом сказал, что есть важнейшее известие, сейчас скажет. Я привыкла к его розыгрышам, выдумкам, фокусам, но тут и я не смогла догадаться — шутит или всерьёз говорит.

Потребовав тысячу клятв в молчании, наконец, сообщил, что надумал писать пьесу.

— Ну! Современную!

— Если я тебе скажу два первых слова, понимаешь, скажу первую реплику, ты сразу догадаешься и о времени, и о ком...

— Ну, ну...

— Подожди... — Опять стал проверять двери, шептать заклинания, оглядываться.

— Ну, говори.

После всяких отнекиваний, а главное — уверений, что первая реплика объясняет всё, — шёпотом сказал:

— «Рагно, воды!» — И торжествующе посмотрел на меня. — Ну, поняла?

Срам ужасный — ничего не поняла — ни какое время, ни о ком пьеса.

— Ээ, притворяешься. Всё поняла.

Пришлось признаться в полном своём невежестве.

— Ну, как же... Ведь всё ясно. Рагно — слуга Мольера, пьеса о Мольере! Он выбегает со сцены в свою уборную и кричит: «Рагно, воды!», утирает лоб полотенцем. Но, смотри, ни-ко-му ни слова!

Рагно потом превратился в Бутона, а реплика укоротилась: Мольер (сбрасывая плащ, переводя дух): Воды!

Пьесу больше всего писал по утрам, вставал рано, часов в шесть, зажигал свечи — канделябр, поставив его на печку, стоявшую рядом с круглой печью. Сам в халате, надев наушники и слушая утреннюю музыку, садился к этой печке и писал. Первый вариант, первый черновик сравнительно мало отличался от последней редакции.

Потом попросил, чтобы я перевезла на Пироговскую свой «ундервуд». Начал диктовать. Таких машинных перепечатываний было...

Репертком — запрещение, потом (с сокращениями, изменённым названием) разрешение.

Потом, уже работая с МХАТом, диктовал дополнения, диктовал с ненавистью к этим дурацким требованиям, — злился хуже, чем на вычерки Реперткома»11.

Как пишет В.И. Лосев, о замысле пьесы Булгаков рассказал «на совещании литературно-репертуарного комитета МХАТа, состоявшегося 19 января 1930 года. Как отмечено в протоколе совещания, автор «хотел написать пьесу о светлом, ярком гении Мольера, задавленного чёрной кабалой святош при полном попустительстве абсолютной, удушающей силы короля»»12.

Здесь историзм сочетается со злободневностью, весёлый бурлеск соседствует с трагедией одиночки-творца и явно прорисовывается тема: художник и тиран.

В.Н. Ливанов — Муаррон

Мольер всецело зависит от всесильного короля, отождествляющего себя с Францией. Когда Людовик предлагает драматургу (неслыханная честь!) отужинать с ним, тот в волнении восклицает: «Ваше величество, во Франции не было случая, чтобы кто-нибудь ужинал с вами! Я беспокоюсь». «Людовик: Франция, господин де Мольер, перед вами в кресле. Она ест цыплёнка и не беспокоится».

Молодой Людовик был благосклонен к великому комедиографу. Не только «кабала святош» — тайная организация «Общество святых даров», куда входили священники высшего сана и ненавидящие Мольера аристократы, но и бездарный «королевский театр», за которым стояли те же силы, обвиняли его в оскорблении высокопоставленных сил и самой церкви. В ход пошла версия о кровосмешении — женитьбе Мольера на собственной дочери, прижитой им якобы со своей бывшей любовницей Мадленой Бежар. Известный советский критик и театровед, исследователь творчества Мольера Г.Н. Бояджиев замечает: «Но король не обратил внимания на этот гнусный донос и вскоре после этого крестил первого ребёнка, родившегося у Мольера и Арманды Бежар, младшей сестры Мадлены»13. Булгаков в своей пьесе говорит о кровосмешении как о реальном факте.

Ради спасения своего любимого детища — разящей комедии «Тартюф», в которой обличается гидра религиозного ханжества, Мольер готов на любые унижения перед монархом. Но король уже не способен сменить гнев на милость; кабала святош шла в наступление. Монарх получал клеймившие Мольера доносы: «Один человек, или, вернее, демон в телесной оболочке и в человеческом образе, самый отъявленный безбожник и вольнодумец, какой когда-либо существовал в минувшие века, имел достаточно бесчестия и бесстыдства, чтобы задумать в своём дьявольском мозгу пьесу, которая чуть было не стала достоянием общества, будучи представлена в театре к посрамлению всей церкви, которую он стремился показать в смешном, презренном и гнусном виде. За это... он заслуживает примерной величайшей и всенародной пытки и даже сожжения на костре, который явился бы для него предвестником адского огня»14.

В пьесе Мольер унижен, брошен женой (дочерью?), потрясён кончиной Мадлены Бежар, сам тяжело болен. Таким предстаёт он перед Людовиком, который добивает его своим царственным гневом:

«Людовик. Святой архиепископ оказался прав. Вы не только грязный хулитель религии в ваших произведениях, но вы и преступник, вы безбожник.

Мольер замер.

Объявляю вам решение о вашей женитьбе: запрещаю вам появляться при дворе, запрещаю играть «Тартюфа». Только с тем, чтобы ваша труппа не умерла с голоду, разрешаю играть в Пале-Рояле ваши смешные комедии, но ничего более... И с этого дня бойтесь напомнить мне о себе! Лишаю вас покровительства короля».

По горькой иронии судьбы пьеса (и в действительности) «Мнимый больной» становится эпитафией великого комедиографа: он не успевает её доиграть. Но перед кончиной впервые выражает своё подлинное отношение к королю, которому приходилось «лизать шпоры»:

«Мольер. Тиран, тиран...

Бутон. Про кого вы это говорите, мэтр?

Мольер. Про короля Франции.

Бутон. Молчите!

Мольер. Про Людовика Великого! Тиран!

Бутон. Всё кончено. Повешены оба».

Церковные фанатики, окружившие Людовика, травят и добивают гениального драматурга. «Что явилось причиной этого? — размышляет в финале булгаковской пьесы «летописец» Регистр. — Что? Как записать? Причиной этого явилась ли немилость короля или чёрная Кабала?.. Причиной этого явилась судьба. Так я и запишу».

В Художественном театре «Кабала святош» репетировалась с перерывами пять лет. Булгаков натолкнулся на непонимание своего произведения со стороны Станиславского, желавшего, чтобы Мольер открыто сражался с королём. Замысел пьесы был глубже: бессильный протест гения в столкновении с тиранической машиной. «Что же ещё я должен сделать, чтобы доказать, что я червь? — в отчаянии кричит Мольер. — Но, ваше величество, я писатель, я мыслю, знаете, и протестую».

Пойдя на значительные уступки Станиславскому, Булгаков, казалось, спас пьесу: «Кабала святош» была наконец поставлена во МХАТе 16 февраля 1936 г. и вызвала триумфальный успех. Однако Сталину на стол легла докладная председателя комитета по делам искусства Керженцева: «Несмотря на всю затушёванность намёков, политический смысл, который Булгаков вкладывает в своё произведение, достаточно ясен, хотя, может быть, большинство зрителей этих намёков и не заметит. Он хочет вызвать у зрителя аналогию между положением писателя при диктатуре пролетариата и при «бессудной тирании Людовика XVI»». Результатом этого доноса одного из членов чёрной кабалы — было появление в «Правде» разносной статьи «Внешний блеск и фальшивое содержание», после чего пьеса была немедленно изъята из репертуара перепуганным Станиславским. Это привело к разрыву Булгакова с МХАТом.

Перед этим булгаковская «мольериана» получила два разящих удара.

Поначалу Булгаков заключил договор с Большим драматическим театром в Ленинграде на перевод комедии «Мещанин во дворянстве», которая в ходе работы преобразовалась в оригинальную пьесу «Полоумный Журден». Написанная в сжатые сроки (сентябрь — ноябрь 1931 г.), она была построена как репетиция мольеровского «Мещанина во дворянстве», сохранив в основе идею сатиры на выскочек из третьего сословия у Мольера.

Г.Н. Бояджиев характеризует сатирическое содержание пьесы: ««В том, что я вожусь с важными господами, — говорит Журден, — виден мой здравый смысл. Это не в пример лучше, чем водиться с твоими мещанами». Но беда Журдена была в том, что он видел преодоление мещанской ограниченности в раболепном подражании аристократии, ставшей уже явно паразитическим сословием. Общение с дворянством не увеличивало его кругозора и не расширяло его деятельности; напротив, оно уводило его от реального дела и притупляло практическую сметку. Таким образом, Мольер, взяв основной темой комедии попытку буржуа уйти от своих собратьев и примкнуть к высшему кругу, категорически осуждает Журдена за его стремление приспособиться к дворянству, перейти в лагерь аристократии и тем самым порвать связи с демократическими слоями общества»15.

По сравнению с оригиналом Булгаков несколько смягчил сатирическую заострённость пьесы. Под его пером Журден скорее комический чудак, вызывающий сочувствие, а не просто туповатый мещанин.

Однако в Питере булгаковская пьеса не нашла понимания, хотя и прошла Главрепертком и начались репетиции. Как сообщает в своих комментариях В.И. Лосев, на сей раз зловещую роль сыграл его застарелый противник драматург Вс. Вишневский. В очередном драматическом письме П.С. Попову Булгаков горько писал:

«Большой Драматический Театр в Ленинграде прислал мне сообщение о том, что Худполитсовет отклонил мою пьесу «Мольер». Театр освободил меня от обязательств по договору.

A) На пьесе литера «Б» Главреперткома, разрешающая постановку безусловно.

Б) За право постановки театр автору заплатил деньги.

B) Пьеса уже шла в работу.

Что же это такое?

Прежде всего это такой удар для меня, что описывать его не буду. Тяжело и долго.

На апрельскую (примерно) премьеру на Фонтанке я поставил всё. Карту убили. Дымом улетело лето... ну, словом, что тут говорить!

О том, что это настоящий удар, сообщаю Вам одному. Не говорите никому, чтобы на этом не сыграли и не причинили мне дальнейший вред».

Далее Булгаков доверительно сообщает, что на сей раз не имеет никаких претензий к «Государству в лице её контрольных органов». Зато явилось в театр «лицо» «и так напугало его, что он выронил пьесу».

Затем идёт аналогия его судьбы с пушкинской (о пьесе «Последние дни (Пушкин)» читатель прочтёт далее: «Когда сто лет назад командора нашего русского ордена писателей пристрелили, на теле его нашли тяжкую пистолетную рану. Когда через сто лет будут раздевать одного из потомков перед отправкой в дальний путь, найдут несколько шрамов от финских ножей. И все на спине.

Меняется оружие!»16.

Если пьеса Булгакова «Полоумный Журден» дошла до стадии репетиций, то судьба книги о Мольере, адресованная серии «Жизнь замечательных людей», была оборвана в самом начале. 5 марта 1933 г. писатель закончил работу над романом, 8 марта сдал рукопись в издательство, а уже через месяц получил развёрнутый отзыв редактора серии А.Н. Тихонова (Сереброва). Написанный с сугубо «классовых», марксистско-ленинских позиций, отзыв Тихонова был резко отрицательный и, конечно, глубоко несправедливый по отношению к работе Булгакова и его таланту, которому он всё-таки отдал дань:

«Как и следовало ожидать, книга в литературном отношении оказалась блестящей и читается с большим интересом.

Но вместе с тем, по содержанию своему, она вызывает у меня ряд серьёзных сомнений.

Первое и главное это то, что Вы между Мольером и читателем поставили некоего воображаемого рассказчика, от лица которого и ведётся повествование. Приём сам по себе мог бы быть очень благотворным, но беда в том, что тип рассказчика выбран Вами не вполне удачно.

Этот странный человек не только не знает о существовании у нас в Союзе так называемого марксистского метода исследований исторических явлений, но ему чужд какой-нибудь социологизм, даже в буржуазном понятии этого термина.

Поэтому нарисованная им фигура Мольера стоит вполне обособленно от тех социальных и исторических условий, среди которых он жил и работал.

Какова была классовая структура Франции эпохи Мольера? Представителем какого класса или группы был сам Мольер? Чьи интересы обслуживал его театр и проч.? Всё это необходимо знать, т. к. без этого будет многое непонятно в его личной судьбе, а в особенности его театра...» и т. д. Всё в том же духе. В завершение своего разгромного отзыва Тихонов предлагает, чтобы Булгаков продолжил работу над рукописью и по его же просьбе отправляет её на Капри М. Горькому. В своей оценке книги Горький полностью согласился с Тихоновым (см. его отзыв, который приводится в начале этой работы).

Итак, разящий «удар в спину» и смертельная рана великого Пушкина. Это сопоставление (быть может, говорящее о самоуверенности Булгакова) идёт вторым планом в пьесе «Последние дни» («Пушкин»), где «тяжёлый тиран в ботфортах», как назвал Николая I А.И. Герцен, вмешивается в судьбу нашего главного гения.

В отличие от «Кабалы святош», где сам Мольер — главное действующее лицо, в пьесе «Последние дни» мы видим лишь тень Пушкина, два-три раза скользнувшую по сцене. Сам образ Поэта передаётся через отношение к нему многочисленных действующих лиц. В этом сказался величайший такт Булгакова, его целомудренное отношение к русскому гению.

Об этом писал К. Федин: «Основное желание Булгакова вполне очевидно: он хотел избежать опошления драгоценного образа великого поэта, попытался изображением общественной среды, в которой жил Пушкин, раскрыть его трагедию»17.

Этой трагедии, в частности, посвящено фундаментальное исследование П.Е. Щёголева «Дуэль и смерть Пушкина», которое, безусловно, было хорошо известно Булгакову. В частности, там приводится (в сохранившихся черновиках) горестное письмо В.А. Жуковского шефу жандармов и главному начальнику III отделения графу А.Х. Бенкендорфу. В нём говорится о всякого рода «запрещениях» и преследованиях, которым подвергался Поэт:

«Каково же было положение Пушкина под гнётом подобных запрещений? Не должен ли он был с того пылкостью, которая дана была ему от природы и без которой он не мог бы быть поэтом, наконец прийти в отчаяние, видя, что ни годы, ни самый изменившийся дух его произведений ничего не изменили в том предубеждении, которое раз и навсегда на него упало и, так сказать, уничтожило всё его будущее»18.

Жуковский прямо обвиняет Бенкендорфа в том, что в своём отношении к Пушкину тот опирался на данные полиции и доносы «литературных врагов, клеветавших на него тайно». Булгаков в пьесе усиливает остроту положения Пушкина: о нём говорят либо восторженно, либо с ненавистью, его материальное положение — хуже некуда. В его отсутствие является некий ростовщик Шишкин и предъявляет денежный иск, по которому, оказывается, «в разные сроки времени господином Пушкиным взято у меня под залог турецких шалей, жемчуга и серебра двенадцать с половиной тысяч ассигнациями». Он угрожает продать вещи («персиянина нашёл подходящего»). И лишь отданные ему под залог «фермуар и серебро» Александры Николаевны Гончаровой, глубоко преданной Пушкину, на время спасают положение. Но, конечно, не надолго. Жизнь в Петербурге, при Дворе, стоит особенно дорого, особенно если жена Пушкина Наталья Николаевна — первая красавица в свете.

Булгаков избирает в пьесе документально подтверждаемую версию, что Наталья Николаевна косвенно виновата в гибели Пушкина. Как писал П.Е. Щёголев, «Наталья Николаевна дала согласие стать женою Пушкина и оставалась равнодушна и спокойна сердцем; она была женой Пушкина и сохраняла сердечное спокойствие и равнодушие к своему мужу»19. Не это ли отразилось в пушкинских пронзительных стихах?

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,

Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,

Стенаньем, криками вакханки молодой,

Когда, виясь в моих объятиях змеёй

Порывом пылких ласк и язвою лобзаний,

Она торопит миг последних содроганий!О, как милее ты, смиренница моя!

О, как мучительно тобою счастлив я,

Когда, склонясь на долгие моленья,

Ты предаёшься мне нежна без упоенья,

Стыдливо-холодна, восторгу моему

Едва ответствуешь, не внемля ничему

И оживляешься затем всё боле, боле —

И делишь наконец мой пламень поневоле!

Встреча Натальи Николаевны с заурядным красавчиком, зачисленным в кавалергарды французом Дантесом, была для неё тяжёлым испытанием. Его пылкая влюблённость, продолжавшаяся два года, кстати, не составила секрета для Пушкина. Но она не переросла в адюльтер, супружескую измену. Результатом была женитьба Дантеса на старшей сестре Натали Евгении Николаевне, но преследования продолжались.

В пьесе Пушкину противостоит вся светская рать во главе с Николаем I — придворный поэт Кукольник, ненавидящий всё и вся (и прежде всего Пушкина за его язвительную эпиграмму; и именно он был автором сыгравшей роковую роль анонимки), князь Пётр Долгоруков, наконец, «силы зла», исполняющие волю императора Бенкендорф и Дубельт. За ним ведётся неотступная слежка, в которой участвуют и «профессионал» Битков, и действительный статский советник Богомазов, выкравший черновик письма Пушкина, где Поэт вызывает на дуэль «отца» Дантеса Геккерена. Естественно, что приёмный «сын» барона Дантес сам отвечает Пушкину вызовом на дуэль. Неизбежное происходит, по Булгакову, при участии Бенкендорфа, пославшего своих людей «не туда», где должен был состояться неравный поединок (Дантес был превосходный стрелок). Булгаков придерживается господствовавшей тогда точки зрения, согласно которой император Николай I прямо повинен в кончине великого поэта.

Между тем отношение Николая к Пушкину было далеко не однозначным. И недовольство императора тем, что Пушкин явился на бал не в мундире камер-юнкера, а во фраке, высказанное в пьесе Жуковскому, — расширенная цитация из записки А.Х. Бенкендорфу. Но уже следующая записка шефу жандармов контрастна по отношению к предыдущей: «Я забыл Вам сказать, что в сегодняшнем номере «Пчелы» находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина; и этой статье, наверное, будет продолжение; поэтому предлагаю Вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения; а если возможно, запретите его журнал». А появление «Полтавы» вызывало восторженный отзыв императора. Об этом рассказывает фрейлина Двора А.О. Смирнова-Россет: «Государь оживился, предмет разговора его занимал; затем он заговорил со мной о «Полтаве», сказав:

— Я с вами согласен, это шедевр, и вы знаете, что Пётр Великий мой герой! Стихи «Полтавы» дивные, это так же грандиозно, как «Илиада»... Не забудьте передать Пушкину, что я жду стихов, и передайте ему мой привет».

Но Булгаков остаётся верен упрощённой догме, господствовавшей в 20-е и 30-е годы. Не это ли стало косвенной причиной его разногласий с В.В. Вересаевым (автором книги «Пушкин в жизни»), отказавшимся от дальнейшего участия в совместной работе. Николай у Булгакова лишь карает поэта:

«Позорной жизни человек. Ничем и никогда не смоет перед потомками с себя сих пятен. Но время отомстит ему за эти стихи, за то, что талант обратил не на прославление, а на поругание национальной чести. И умрёт он не по-христиански...»

Арама «Последние дни» («Пушкин») готовилась к всенародно отмечаемому 100-летию со дня гибели поэта. Она создавалась в расчёте на соавторство с В.В. Вересаевым, писателем, перу которого, в частности, принадлежали документальные повествования «Пушкин в жизни» и «Спутники Пушкина». Но вследствие возникших разногласий в трактовке темы Вересаев снял свою фамилию.

Булгаков не увидел при жизни и этого, очередного своего детища. Премьера драмы состоялась во МХАТе лишь 10 апреля 1943 года. Законченная тогда же для театра сатиры блестящая комедия «Иван Васильевич» после генеральной репетиции в мае 1936 года была исключена из репертуара. Последним ударом для Булгакова оказался запрет на его пьесу о молодом Сталине «Батум» (1939). Здоровье его было окончательно подорвано. Елена Сергеевна писала в дневнике: «Ушёл самый тяжёлый в моей жизни год 1939-й, и дай Бог, чтобы 1940-й не был таким»20.

В 30-е годы Булгаков тем не менее уже не ощущает себя внутренним эмигрантом или даже «попутчиком». Он советский гражданин, стремящийся, несмотря на непрерывные удары и цензурные гонения, продолжать работать на благо Родины. Он всё более ощущал в себе начало, которое шло из глубины, помогало и поддерживало его. Это была неистребимая вера в великое прошлое и будущее России и неизбывный патриотизм, что так ярко проявилось в романе «Белая гвардия» и пьесах «Дни Турбиных» и «Бег» и что можно было охарактеризовать как инстинкт государственности.

Булгаков последовательно отвергал как «мировую революцию», так и «левое» искусство — от Маяковского до Мейерхольда — и отстаивал классическое наследство, подвергавшееся шельмованию в 1920-е годы. Наметившийся в 1930-е годы поворот к государственным и духовным ценностям, в частности разгром антиисторической школы М.Н. Покровского (наряду с усилением сталинских репрессий), всё-таки позволил Булгакову, не изменяя себе, работать в новых жанрах и формах. Он откликается на объявленный в 1936 году конкурс — создать учебник истории СССР — и пишет несколько живых глав, посвящённых прошлому России. Создаёт либретто оперы «Минин и Пожарский», над музыкой к которой работал композитор Б.В. Асафьев, и заканчивает в 1937 г. либретто оперы «Пётр Великий». Всё написанное в эти годы, однако, не увидело света и огня рампы при жизни писателя. Казалось, было от чего прийти в отчаяние. Но в творчестве Булгакова подспудно жила одна идущая поверх всего тема, над которой он размышлял и к которой непрестанно возвращался с конца 20-х годов.

Примечания

1. Белозерская-Булгакова Л.Е. Воспоминания. — С. 164.

2. Воспоминания Е.С. Булгаковой // Булгаков Михаил. Дневник. Письма. 1914—1940. — М., 1997. — С. 230—231.

3. Замятин Евгений. Письмо Сталину // Замятин Евгений. Сочинения. — Мюнхен, 1988. — Т. 4. — С. 311.

4. Паустовский К. Булгаков // Воспоминания о Михаиле Булгакове / Сост. Е.С. Булгакова и С.А. Ляндерс. — М., 1988. — С. 107—108.

5. Петелин Виктор. Жизнь Булгакова. — С. 343—344.

6. Булгаков Михаил. Собр. соч. в 10 т. — Т. 10. — Письма. — М., 2000. — С. 294.

7. Булгаков Михаил. Собр. соч. в 10 т. — Т. 10. — Письма. — М., 2000. — С. 307—309.

8. Яновская Лидия. Творческий путь Михаила Булгакова. — С. 205—206.

9. Белозерская-Булгакова. Воспоминания. — С. 171.

10. Булгаков Михаил. Собр. соч. в 10 т. — Т. 10. — Письма. — М., 2000. — С. 313.

11. Дневник Елены Булгаковой. — С. 312—313.

12. Лосев В.И. Булгаков и Мольер, Послесловие // Булгаков М. Жизнь господина де Мольера. — М., 1991. — С. 176.

13. Бояджиев Г.Н. Жан-Батист Мольер // Мольер Ж.-Б. Собр. соч. — М., 1957. — Т. 1. — С. 27.

14. Бояджиев Г.Н. Жан-Батист Мольер // Мольер Ж.-Б. Собр. соч. — М., 1957. — Т. 1. — С. 31—32.

15. Бояджиев Г.Н. Жан-Батист Мольер // Мольер Ж.-Б. Собр. соч. — Т. 1. — С. 437.

16. Булгаков Михаил. Дневник. Письма. 1914—1940. — С. 267.

17. Петелин В.В. Предисловие // Булгаков Михаил. Собр. соч. — Т. 7. — С. 18.

18. Щёголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. — М.; Л., 1928. — С. 249.

19. Щёголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. — С. 57.

20. Дневник Елены Булгаковой. — С. 286.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |