В повести «Собачье сердце» переплетаются фантастическое, мистическое и реальное, комическое и трагическое, легкая ирония и язвительный сарказм. Подобное сочетание отменяет возможность однозначной трактовки действующих лиц и их поступков и создает своеобразный, мгновенно узнаваемый, искрящийся всеми оттенками смеха художественный мир повести. В этом мире совершаются драма пса Шарика и драма человека — профессора Преображенского. Но читатель, став свидетелем драматических событий, чуть было не разрешившихся трагически, не может сдержать смеха, как не может и не задуматься над причинами сложившейся трагикомической ситуации.

Прежде чем приступить к толкованию повести, я хочу обратить внимание учителя на то, что одной из главных особенностей художественного мышления М.А. Булгакова является антиномичность (оппозиционность): в любом явлении жизни, в любом ее проявлении писатель обнаруживает реализацию диалектического закона «единства (тождества) и борьбы противоположностей». Создавая произведение, Булгаков, с одной стороны, расчленяет действительность (единый мир) на оппозиции, антиномичные пары, чтобы отчетливо экспонировать процесс их борьбы (Шарик — Шариков, Шариков — Преображенский, Преображенский — Швондер; хаос — порядок, холод — тепло, тьма — свет, ад — рай, зверь — человек, революция — эволюция, социальное — индивидуальное, реальное — мистическое); с другой стороны, в каждом из членов оппозиционной пары писатель сохраняет сложность и противоречивость, находит нечто общее, объединяющее противоположности в единое целое, что подчеркивает их диалектическое тождество (квартира на Пречистенке — одновременно рай и ад; Преображенский — творец и убийца; консерватор по социальной позиции и революционер в науке, и т. д.). Для авторской позиции Булгакова свойственно объединение антиномий в единое целое, подчеркивание их взаимосвязи и взаимообусловленности: это взгляд на мир сверху, способный охватить явления и героев во всей их противоречивости и сложности.

Для выражения неоднозначности происходящих событий Булгаков использует не только стилистические приемы, но и цветовую палитру. Цветовая гамма повести в основном составлена из черных, белых и золотисто-красных цветов: черный вечер, белая вьюга, красные «пятна обвара» на боку Шарика, «золотые ободки глаз» «загадочного господина». Эти цвета в повести постоянно оказываются рядом, подчеркивая контрасты: «черная с золотыми буквами карточка» на двери квартиры Преображенского, профессорская шуба «на черно-бурой лисе» и «белый фартучек» Зины, «черный костюм с золотой цепью» и «белый медицинский халат», «темная каморка», мгновенно превращающаяся «в ослепительный день».

Свет и тьма соседствуют и перетекают друг в друга не только на московских улицах, но и в квартире профессора Преображенского. Шарик, впервые попавший в кабинет ученого, ослеплен убранством комнаты и ее ярким освещением. И странно присутствие в кабинете, «залитом светом», представителя ночной жизни — совы.

Члены домкома иронично «раскрашиваются» Булгаковым по такому же контрастному принципу: «черный» Швондер, «персиковая» Вяземская и «блондин» Пеструхин. Филипп Филиппович, сражающийся с домкомом, постепенно багровеет, но в финале эпизода «красным» оказывается уже Швондер. Между прочим, черный (брюнет) Швондер — изначально красный по своим убеждениям.

Палитра, используемая для описания обеда, выдержана в тех же цветах: «черная кайма семги и угрей», желтый (сыр), красный (икра), белый (снег в «серебряной кадушке», хрусталь, белая скатерть, салфетки) — и темные бутылки, прозрачная водка — и красное вино, белое мясо птицы и — «окровавленный ростбиф» и вишневая портьера — причем все это залито «пучками стеклянного и серебряного света».

Кухня Дарьи Петровны — контраст огненных красок, ослепительного сияния фальшивых бриллиантов и черной плиты. В операционной — белый шар лампы, белое сияние, освещающее седину профессора, скрывающуюся под белым колпаком, белое одеяние врачей — и их руки в черных перчатках. Шарик, теряющий сознание, видит «розовых псов»: затем розовый цвет сменится интенсивным красным — цветом песьей крови, окрасившей «белый куколь» Преображенского.

Конечно, мы встретим в повести и другие цвета: зеленый, синий, кремовый, лазоревый, но контрастность мира выражается именно столкновением белого, черного и «огненного» (золотого и красного) цветов; причем черный и белый соответствуют оппозиционным парам «тьма — свет» и «ад — рай», а золотисто-красный объединяет пары в единое целое, так как огонь ассоциируется прежде всего с адским «интерьером», а золотое сияние — с райским. Впрочем, золото (деньги, богатство) — любимое средство дьявола для искушения человека, а Бог с помощью огня очищает землю от греха...

Обратимся теперь к композиции «Собачьего сердца», так как именно она открывает читателю авторские намерения.

К восприятию глобальности происходящего готовят читателя в 1-й главе (своеобразном прологе к «драме») декорации вселенского катаклизма, отсылающие к поэме А. Блока «Двенадцать»: вечер, снег, ветер, вьюга, взметающая буквы плаката, буржуй и пес, безродный и бездомный1. Основные события главы даны глазами собаки, но иногда в ее внутренний монолог вплетается речь автора. Вьюга словно смешивает потоки речи, и читатель не сразу понимает, кому из повествователей принадлежат те или иные оценки.

2—4-я главы — первый акт «драмы». Во 2-й и 3-й мы неторопливо знакомимся с обитателями дома на Пречистенке, с образом их жизни и мыслей и, конечно, с характером пса Шарика. Характер собаки раскрывается через ее восприятие событий и отношение к ним. Но мир, разрушаемый разбушевавшимися стихиями, гораздо шире и сложнее, чем представляется псу, и об этой сложности мы догадываемся благодаря голосу автора-повествователя, ведущего в этих главах рассказ и передающего чувства и оценки собаки традиционно — с помощью прямой речи. Сам автор избегает непосредственных оценок происходящего; его ироническая улыбка — в деталях композиции, в столкновении реплик, в авторских «ремарках» к действию.

4-я глава — кульминация и развязка первого акта «драмы» — операция и предполагаемая смерть Шарика. Эту сцену излагает автор-повествователь, подмечающий в своих героях самые противоречивые черты и создающий у читателя неоднозначное впечатление: от ужаса перед кровавой операцией до восхищения мастерством профессора.

Второй акт, как и первый, открывается прологом, роль которого играет дневник доктора Борменталя (5-я глава). Автор-повествователь отдает рассказ о чудесном превращении собаки в человека профессионалу, отмечающему факты, но не обладающему опытом и проницательностью своего учителя — профессора Преображенского. Переполняющие Борменталя восхищение, недоумение, надежды отражаются в изменениях его почерка, что и отмечает автор, якобы не берущийся судить о фантастических событиях. Подобный прием интригует читателя, который вместе с Борменталем и Преображенским пытается разобраться в происходящем.

В 6—9-й главах рассказ об эволюции «нового человека» ведет сам автор — единственный, кто может держать в поле зрения всех персонажей и объективно излагать все детали совершающейся драмы. Конец 9-й главы рассказывает о новой операции, вызванной покушением Шарикова на жизнь своих создателей.

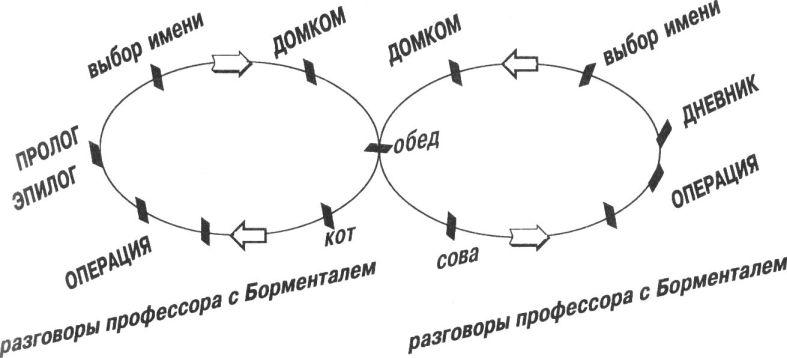

Необходимо отметить симметричность событий в первой и второй частях повести: выбор имени (Шарик — Полиграф Полиграфович Шариков); посещения Филиппа Филипповича домкомом; безобразия, учиненные Шариком — Шариковым (сова — кот); обеды; размышления профессора перед операциями; разговоры с доктором Борменталем; операции. Композиция подчеркивает изменения, происходящие за небольшой отрезок времени в доме и в людях.

Завершает повесть эпилог, в котором ситуация, благодаря чудесному мастерству профессора Преображенского, возвращена к исходному состоянию, — двойное кольцо замкнулось. Но тут же Булгаков намекает на то, что возможен новый эксперимент, — финал, таким образом, остается открытым.

Схематично фабульное решение сюжета можно представить в виде схемы:

Выявив особенности построения сюжетной линии и повествования, попробуем, следуя авторскому замыслу, сопоставить героев повести в первом и втором действиях «драмы».

Необычно начало произведения. С первых строк перед нами разворачивается «поток сознания» пса, который способен не только думать, но и читать, различать цвета, понимать людей по глазам, рассуждать. Конечно, сам прием не нов для русской литературы — вспомним «Холстомера» Л. Толстого или «Каштанку» А. Чехова. Странность пса заключается в том, что именно он знает и что именно об этом думает. Так, он может спародировать рекламу В. Маяковского («Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме»)2, иронически отреагировать на лозунг «Возможно ли омоложение?» («Натурально, возможно. Запах омолодил меня...»). Сознание пса явно политизировано, причем его симпатии и антипатии очевидны: «Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь», «швейцар <...> во много раз опаснее дворников».

Пес слишком хорошо знает, чем кормят людей в столовых, и даже как зовут еще незнакомого ему господина, которого тухлятиной не накормишь, ибо он тут же «в газетах пропечатает»: «...меня, Филиппа Филипповича, обкормили». Голос повествователя и голос собаки смешиваются (причем это смешение никак автором не обозначается), создавая впечатление фантастического всеведения пса и иронически окрашивая изображаемое.

Пес, над телом которого «надругались люди», конечно, умеет ненавидеть, но «машинисточка» вызывает у него жалость и сочувствие. И сам автор-повествователь откровенно сострадает псу и барышне, отданным на растерзание людям и природной стихии, объединившимся в свирепости.

Встреча с профессором Преображенским спасает еще безымянного пса от смерти, и хоть пес осознает «свою рабскую душу» и «подлую долю», но за кусок краковской колбасы отдает свою любовь и преданность «умственного труда господину». Лакейская угодливость, проснувшаяся в Шарике вместе с принятием имени, проявляется не только в готовности «лизать сапоги» господина, но и в желании отомстить за былые унижения одному из тех, кого он раньше боялся как огня, — «тяпнуть (швейцара. — Т.Р.) за пролетарскую мозолистую ногу».

Чудесная встреча изменила «социальное положение» Шарика в обществе, превратила бездомного, безродного пса в «господина Шарика» и обнаружила не только достоинства, но и опасные качества этого необычного персонажа.

Заявленный в самом начале повести блоковский мотив буржуя и следующего по его пятам безродного пса не забывается Булгаковым. Многие исследователи поэмы Блока писали об инфернальном начале в образе пса в «Двенадцати», восходящем к трагедии Гете «Фауст» (Мефистофель проникает в дом Фауста в образе пуделя): пес у Блока — некое дьявольское начало, не желающее «отстать» от нового мира. И в повести Булгакова мы обнаруживаем литературное родство Шарика с блоковским псом. Булгаков словно продолжает сюжетную линию «Двенадцати»: пес входит в «буржуйский дом» и «искушает» своего нового хозяина — «седого Фауста».

Начинается первое действие «драмы», в котором пес знакомится с домом профессора и его обитателями. Из хаоса, мрака, из мира ненависти, распада человеческих отношений Шарик попадает в квартиру, где жизнь идет словно по другим законам: здесь порядок, уют, здесь уважают ближнего и его труд.

И Шарик, как ребенок, наблюдает новый для него мир, подчас замечая то, чего не увидит человек, утративший остроту восприятия. Но при этом пес многого не понимает или не хочет понимать и делает для себя целый ряд выводов о выгодах новой жизни. Остановимся на этих эпизодах чуть подробнее.

Готовый терпеть физическую расправу за укушенную борменталеву ногу, он вдруг слышит «странные» слова профессора о необходимости ласкового обращения с живым существом. Сцена приема пациентов, построенная Булгаковым на ироническом столкновении высокого и низкого, рождает у наблюдающего ее Шарика такой интерес, от которого даже тошнота, мучившая его после наркоза, проходит. Первый посетитель, которого Шарик тут же окрестил «фруктом», обращается к профессору, вдруг сделавшемуся «необыкновенно важным и представительным»: «— Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор, — сконфуженно вымолвил он.

— Снимайте штаны, голубчик, — скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.»

Магом и чародеем профессора впервые в повести называет именно «фрукт», и маг дает странную команду!

Принимая пошляков и развратников, готовых платить за возвращение молодости любые деньги, профессор напевает серенаду Дон Жуана (музыка П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого), что придает сцене еще больший комический эффект и помогает читателю понять отношение Булгакова к происходящему. А пес «совершенно затуманился, и все в голове у него пошло кверху ногами»: «Ну вас к черту, — мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда...».

Но дух конформизма в собаке оказывается сильнее естественного нравственного чувства: «Похабная квартирка, но до чего хорошо...».

Наблюдая сцену посещения Филиппа Филипповича домкомом во главе со Швондером, Шарик убеждается во всемогуществе профессора, не понимая, на чем оно основано. Внутренняя речь Шарика позволяет читателю не испытывать заблуждений по поводу развития персонажа: «Вот это парень! <...> Как оплевал! Ну и парень!».

Шарику неважно, кто прав на самом деле, его сочувствие на стороне сильного, а им в данный момент оказался Филипп Филиппович. После сытного обеда Шарик окончательно признает профессора очень хорошим человеком, «волшебником, магом и кудесником из собачьей сказки...». Но читатель уже понимает, что мироотношение фантастического пса отнюдь не фантастично: Шариком движет только инстинкт самосохранения, который говорит, что хорошо там, где тепло, сытно и не бьют, что прав тот, у кого сила и власть. Если бы речь шла о человеке, то мы сказали бы: обыкновенная рабская философия.

Внимательное чтение 2-й главы заставляет нас убедиться в том, что образ булгаковского героя противоречив: Шарику свойственны жалость, сострадание, чувство собственного достоинства — и в то же время ненависть, лакейская угодливость, наглость. Но и квартира профессора — с одной стороны, мир света, культуры, а с другой — «похабная». Сам Филипп Филиппович вроде бы занят благородным делом — продлением жизни, возвращением молодости, но пациенты его — «фрукты».

За неделю пребывания в доме профессора Шарик из несчастного умирающего пса превратился в лохматого, жирного, наглого красавца. Беспокойство о том, зачем он понадобился профессору, сменяется у Шарика подозрением о наличии собственных достоинств: «А может, я и красивый».

Появившийся поначалу страх лишиться «тепла и сытости» быстро вытесняется уверенностью в том, что он «вытащил самый главный собачий билет, что он — красавец, собачий принц-инкогнито». (Вообще, поражает смешение самых разных лексических пластов во внутренней речи пса. Сравним: «оплевал», «мразь» — и «инкогнито», «кудесник».) Недовольство ошейником тоже быстро проходит, как только Шарик замечает «бешеную зависть» в глазах у всех встречных псов. И он, еще недавно жалевший машинисточку, испытавший на себе людское презрение, начинает по-барски относиться к людям, «расставляя» их на воображаемой иерархической лестнице: «высшее песье почтение» оказывается главному божеству — Филиппу Филипповичу; к Дарье Петровне, царице кухни, с помощью умильной настырности подбираются ключи, открывающие доступ в царство огня и еды; доктор Борменталь становится просто «тяпнутым», без имени, поскольку практически никакой роли не играет в новой жизни Шарика. Зина же — прислуга, и ее можно свысока именовать «Зинкой». Ее Шарик откровенно не любит, потому что она все время недовольна им и упрекает в обжорстве и наглости.

Как похож Шарик на человека, который, как и он, потянувшись за теплой и сытой дармовой жизнью, очень быстро решил, что «право имеет», и забыл о цене, которую всегда приходится платить за хорошую жизнь.

Пока Шарик в собачьей шкуре, особого вреда он не приносит (разве что сову «разъяснил»): для животного естественно заботиться прежде всего о своей жизни, это природная норма. Но неожиданная операция все меняет.

В эпизоде операции Булгаков прерывает внутреннюю речь Шарика. Пес предстает перед читателем как мученик, совершающий «трудный подвиг». Ассоциации с мучеником усиливаются «красным венцом» на лбу животного. И, конечно, сочувствие читателя на стороне собаки, так жестоко обманувшейся в своих предположениях о «счастливом билете», подобранной вовсе не из жалости, а с конкретной научной целью. На наших глазах «седой Фауст» (так повествователь называет профессора) создает человека не в пробирке (ср. с Гете), а путем превращения собаки. Открывается второй акт «драмы», чуть было не ставшей трагедией.

Даты в дневнике доктора Борменталя позволяют нам отметить сакральную параллель: 23 декабря, вечером, проведена операция; с 24 декабря по 6 января, когда новое существо теряет один за одним признаки, напоминавшие о собаке, от Сочельника до Рождества, происходит преображение собаки в человека3. Не потому ли Булгаков выбрал для демиурга фамилию Преображенский?

Как же происходит становление «нового человека», бывшего недавно не то что «никем», а собакой? Еще до полного превращения, 2 января, существо обругало своего создателя «по матери», к Рождеству же его лексикон пополнился всеми бранными словами. Первая осмысленная реакция нового человека на замечание создателя — «Отлезь, гнида». Куда же подевались такие красивые слова, как «маг», «кудесник», «инкогнито»? Доктор Борменталь выдвигает гипотезу о том, что перед нами «развернувшийся мозг Шарика», но читатель, не встречавший во внутренней речи Шарика нецензурных слов, должен скептически отнестись к этому предположению. Скорее, правым кажется профессор, сомневающийся в возможности «развить Шарика в очень высокую психическую личность». Но абсолютно ли прав профессор, считающий, что возродил Клима Чугункина — люмпена и уголовника?

Прогресс экспериментального существа состоит в прибавлении к автоматической ругани все новых и новых качеств: курение, нечистоплотность (семечки) и неопрятность в одежде, хамство (балалайка в любое время суток, приставание к женщинам), вседозволенность. Филипп Филиппович быстро утрачивает звание божества и превращается в «папашу». Все отчетливее проявляется моральный облик Шарикова — вернее, его абсолютная аморальность: безнравственность, пьянство и воровство. Венчают этот процесс превращения из «милейшего пса в мразь» донос на профессора, а затем и угроза покушения на его жизнь.

Наблюдая за развитием Шарикова, автор-повествователь подчеркивает в нем оставшиеся собачьи черты: привязанность к кухне, ненависть к котам, любовь к сытой, праздной жизни. Человек зубами ловит блох, а в разговорах возмущенно лает и тявкает. Но не внешние проявления собачьей натуры тревожат обитателей квартиры на Пречистенке: наглость, казавшаяся в псе неопасной, делается невыносимой в человеке, который своим хамством терроризирует всех жильцов дома, отнюдь не собираясь «учиться и стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом общества». Его мораль иная: он не нэпман — следовательно, труженик и имеет право на все блага жизни. Так Шариков разделяет пленительную для черни идею «все поделить».

Швондер, который становится «крестным отцом» Полиграфа Полиграфовича, пытается воспитать Шарикова по-своему. Идеи о всеобщем равенстве, братстве и свободе, усвоенные неразвитым сознанием главы домкома, внушаются и «новому человеку». Швондер — фигура трагикомическая, потому что он искренне верит в то, что проповедует, честно пытается строить новую жизнь. Он бескомпромиссен и неподкупен, в отличие от вышестоящих советских начальников: для него Преображенский — враг, с которым он пытается бороться, несмотря на покровительство, оказываемое профессору новой властью. Но Швондер — «дурак», по словам Преображенского, потому что не понимает, какого джинна выпускает из бутылки, не понимает, что в скором времени он сам может стать жертвой монстра, которого так усиленно «развивает» и ценит больше, чем «недорезанного буржуя». Идеи, внушаемые Шарикову Швондером, попадают в мозг, который обслуживает инстинкты, а не человеческие чувства. Человек, в отличие от животного, руководствуется в жизни не инстинктом самосохранения, а нравственными правилами: человек — единственное существо, способное принести себя в жертву ради жизни другого существа, в нем нравственность, совесть побеждают инстинкт. Шариков же, сменив форму своего тела, человеком так и не стал4, поэтому результаты воспитания по Швондеру сказываются мгновенно: инстинкт борьбы за существование — природный, вечный — теперь находит опоры в идеологии: новому существу не надо преодолевать инстинкт, наоборот, он получает официальное право уничтожать всех, кто мешает ему жить так, как он хочет.

Доктор Борменталь считает, что у Шарикова — собачье сердце, имея в виду доминирование в лабораторном существе собачьих черт. Профессор Преображенский, напротив, утверждает, что у Шарикова «именно человеческое сердце», подразумевая, что верх взял Клим Чугункин. Но читатель, наделенный знанием «собачьего сердца», сделает несколько другой вывод: Шариков, приняв облик человека, усвоив некоторые его внешние качества и свойства, не остался собакой, но не стал и человеком. Клим Чугункин — человек лишь по внешним своим признакам. Оказывается, что между далеко стоящими друг от друга на эволюционной лестнице человеком и собакой нет непреодолимой пропасти: человек может стать (остаться?) животным без всяких операций!

Эксперимент привел к созданию монстра, который в своей низости и агрессивности не остановится ни перед подлостью, ни перед предательством, ни перед убийством, который понимает и признает только силу, готовый, как всякий раб, мстить всем, кому подчинялся, при первой возможности.

Обратимся теперь к другому участнику драматических событий в доме на Пречистенке — профессору Преображенскому. Европейски знаменитый ученый занимается поисками средств для омоложения организма человека и уже достиг значительных результатов. Профессор — представитель старой интеллигенции и исповедует старые принципы жизнеустройства. Каждый, по мнению Филиппа Филипповича, в этом мире должен заниматься своим делом: в театре — петь, в больнице — оперировать, и тогда не будет никакой разрухи. Он справедливо считает, что достигнуть материального благополучия, жизненных благ, положения в обществе и уважения можно только трудом, знаниями и умением. Не происхождение делает человека человеком, а польза, которую он приносит обществу. (Швондер же убежден, что сущность человека определяется его происхождением.) Убеждения, по мнению профессора, не вбиваются в головы противника дубинкой: «Террором ничего поделать нельзя».

Профессор не скрывает неприязни к революции и новым порядкам, перевернувшим страну вверх дном и приведшим ее на грань катастрофы. Он не может принять новых правил, лишающих истинных тружеников нормальных условий труда и быта. Но европейское светило все-таки идет на компромисс с новой властью: он возвращает ее представителям молодость, а она обеспечивает ему сносные условия существования и относительную независимость. Встать в открытую оппозицию к новой власти — значит лишиться не только квартиры, возможности работать, но и жизни. Профессор сделал свой выбор. И чем-то этот выбор напоминает выбор Шарика...

Образ профессора, как и образы всех героев повести, антиномичен. Читатель никак не успевает прийти к какой-либо конкретной оценке Филиппа Филипповича. Так, во 2-й и 3-й главах Преображенский дан Булгаковым предельно иронично. Я уже обращалась к сцене приема пациентов и отмечала, что врач и его посетители выглядят в ней комически и даже неприятно. Для того чтобы обеспечить себя, Филипп Филиппович, похожий на древнего французского короля и рыцаря5, вынужден обслуживать подонков и развратников, хотя и говорит доктору Борменталю, что делает это не ради денег, а из научных интересов. Но, пожалуй, профессор немного лукавит, так как стоимость операции — 50 червонцев — сумма немалая по тем временам. Думая об улучшении человеческой породы, Филипп Филиппович пока преображает далеко не лучших ее представителей. Цели — благие, а результаты — адские (разврат, растление, прелюбодеяние). Благими намерениями...

«Договор», заключенный «седым Фаустом» с новой властью, помогает профессору противостоять ненависти Швондера. Но безопасность ученого гарантирована лишь до тех пор, пока соблюдаются условия «договора». Судьба профессора, как и вообще судьба той части русской интеллигенции, которая пытается сотрудничать с новыми властями и противопоставляет силе палки силу слова, угадана Булгаковым и предсказана в повести Вяземской (существом, утратившим природное женское начало, превратившимся в нечто бесполое): «...если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом <...> лица, которых, я уверена, мы еще разъясним, вас следовало бы арестовать».

Кстати, Шарик точно таким же словом — «разъясним» — выражает свою подсознательную ненависть к чучелу совы.

В 3-й главе мы, попав на обед к профессору, подробнее знакомимся с его взглядами.

Описание сервировки стола, поведения профессора и доктора за обедом подчеркивает то, что в доме сохраняются культурные традиции: ведь культура в человеке проявляется не периодически (говорю правильно, а за столом не ем, а жру). Именно против культуры, традиции — а значит, целого ряда правил и запретов — будет восставать Шариков за обедом во 2-й части повести.

А профессора как раз больше всего тревожит падение культуры, проявляющееся и в быту (история Калабуховского дома), и в труде и ведущее к разрухе. Увы, слишком современны замечания профессора о том, что разруха — в головах, что, лишь когда каждый займется своим делом, «разруха исчезнет сама собой».

Но Булгаков тут же иронически снижает образ профессора: «Набравшись сил после сытного обеда, гремел он, подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром».

Сытый пророк — нонсенс!

Усиливает авторскую иронию и реакция Шарика: «Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать <...> первоклассный деляга».

Почти незаметно Булгаков вдруг сблизил профессора с людьми типа Швондера, обнаружив сходство не в содержании и смысле их речей, а в интонации, которую и уловило чуткое ухо пса.

В 4-й главе темп повествования резко убыстряется. Обилие глагольной лексики, звукопись придают сцене динамизм, напряжение и экспрессию. Профессор Преображенский предстает в нескольких сменяющихся обликах. Сначала он, подняв руки, словно благословляет Шарика на «трудный подвиг». Далее мгновенно преображается в разбойника (может, и эта его способность преображаться отражена в фамилии?) — в убийцу, истязающего свою жертву: он «взмахнул ножичком», «длинно протянул по животу Шарика», «набросился хищно», «полоснул второй раз», «вдвоем начали разрывать крючьями», «залез в глубину», «вырвал из тела»... Наконец жрец, приносящий жертву (новая ипостась), «отвалился от раны» (опять новый облик — «сытый вампир»).

Автор прямо сравнивает Филиппа Филипповича с разбойником, подчеркивая «звериное» в выражении его лица (оскалил, сипение вырвалось из его носа, зубы открылись до десен, зверски оглянулся), в звучании голоса.

Использует Булгаков для создания образа и звукопись:

«Зубы Филиппа Филипповича СЖались, глаЗКи пРиобРели оСТРенький колючий блеСк, и, вЗмахнув ноЖичком, он метко и длинно пРотянул по Животу ШаРика Рану. КоЖа тотчаС РаЗошлаСь, и иЗ нее бРыЗнула кРовь в РаЗные СтоРоны».

В человеке присутствует звериное, которое проявляется в экстремальные моменты, когда сам человек не в силах полностью контролировать свое поведение. Человек — природное существо, звери — его ближайшие родственники, спящие в нем, а потому опасные. Эту мысль проводит Булгаков исподволь, постепенно развивая и раскрывая ее перед читателем.

А из разбойника, зверя Преображенский так же мгновенно превращается в творца, демиурга: «Одной рукой Филипп Филиппович выхватил болтающийся комочек, а другой — ножницами — выстриг такой же комочек в глубине где-то между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими, точно чудом, тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать».

Антиномичность свойственна не только образам профессора, Шарика, Швондера, Борменталя. Действие происходит в квартире, образ которой также многопланов и неоднозначен. В оценке Шарика это сначала собачья лечебница, из которой надо во что бы то ни стало вырваться:

«Понимаю, о, черт бы их взял с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили».

Наркоз воспринимается псом как объятия смерти, и последняя его мысль — о рае:

«Иду в рай за собачье долготерпение».

Очнувшись и ознакомившись с квартирой, он приходит к выводу о том, что попал в «похабную квартирку», из которой ему, однако, не хочется уходить. Очень скоро квартира становится для Шарика собачьим раем, и этот мотив, заданный во 2-й главе, получает свое развитие в 3-й: «На разрисованных райскими цветами тарелках...». Но этот мотив в главе (как и в повести в целом) соседствует с мотивом смерти (что естественно, так как попасть в рай можно только простившись с жизнью): «...тяжелый, как гробница, стол <...> салфетки, свернутые в виде папских тиар».

Представления Шарика о рае сводятся к образу теплого, сытного места. Представления о Боге — к хозяину этого места, который может все. Филипп Филиппович, обрушившийся на разруху, напоминает древнего пророка, а сверкание его головы серебром вызывает у читателя ассоциации с блеском нимба.

Но Булгаков тут же опять покажет нам оборотную сторону Пречистенской квартиры (первый раз — «похабная»): «Его (Преображенского. — Т.Р.) слова на сонного пса падали, точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении...».

Согласитесь, что «глухой подземный гул» после «райских» ассоциаций сразу же напоминает о подземном царстве — смерти и аде.

«Сова» тоже не случайный гость в квартире Преображенского. В мифологии можно встретить представления о сове как о птице смерти: сова — ночное животное, смерть — вечный сон, сова предвещает смерть, является ее символом6. С этих позиций оказывается объяснимой странная ненависть Шарика к чучелу желтоглазой совы в кабинете профессора: это инстинктивный страх смерти.

Образ кухни, царства Дарьи Петровны, как ада появляется в повести после «разъяснения» Шариком совы, но самое неожиданное для читателя то, что адом является «главное отделение рая». Огонь, жар заполняют кухонное пространство и горят даже в лице «царицы» (не случайно возлюбленный Дарьи Петровны — пожарник: единственный, кто умеет справляться со стихией огня). В довольно развернутом описании кухни Булгаков создает образ живой алчущей стихии с помощью звукоподражательных глаголов, цветовых и «чувственных» прилагательных, повтора существительных с семантикой огня и света, глаголов неограниченного действия, семантически связанных со значениями «смерти», «огня и света»:

«Всякий день в черной сверху и облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечною огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке — светились двадцать два поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах...» (Выделено мной. — Т.Р.)

В предложении («В модной прическе...»), состоящем из 16 слов (из них знаменательных — 11), 3 слова со значением света, причем они расположены так, что «освещенность» нарастает и под конец буквально слепит.

В этом же описании звучит мотив адских мук: вечная мука, крючья, клокочущие и шипящие сосуды.

Образ Шарика объединяет мотивы рая и ада (вспомним дьявольский мотив, заданный в начале повести). Кроме того, Булгаков словно предсказывает Шарику, наблюдающему за действиями Дарьи Петровны, будущее: глагольная лексика в этой сцене совпадает с глагольной лексикой в сцене операции. Повариха работает, как работает и Филипп Филиппович: она «отрубала <...> головы», «сдирала мякоть», «вырывала внутренности», «что-то вертела в мясорубке». Шарик же в это время «терзал» рябчикову голову. «Яростный палач» возникает перед читателем, но Шарик поглощен рябчиком и не улавливает предсказаний, хотя заслонка «с громом отпрыгивала и обнаруживала страшный ад». Сцена, начавшаяся упоминанием о рае, заканчивается образом ворот в адское пламя.

Невозможно не заметить последовательного параллелизма в описании действий Дарьи Петровны и Филиппа Филипповича: оба совершают страшные деяния, убивая, отнимая жизнь, но в то же время и продлевают жизнь — Дарья готовит еду, а Филипп Филиппович творит новое существо.

Убийство, смерть идут рука об руку с жизнью, они неотделимы, а порой и неотличимы друг от друга. Огонь, свет могут как дарить жизнь, так и отнимать ее. Рай всегда готов обернуться адом, ад — показаться раем: многое, если не все, зависит от того, кто смотрит.

Но и хозяин райской квартиры, профессор Преображенский, продлевающий молодость и тем самым преодолевающий, побеждающий смерть, оказывается на службе у темных сил, которым жизнь нужна для нечистых дел. Могущество профессора оказывается мнимым, его важность перед пациентами — фикция, потому что без них он утратит возможность продолжать свои изыскания, а значит, утратит свою божественную функцию. Божество оказывается зависимым от дьявола! Все перевернулось в мире: ветер, вьюга не позволяют ясно различать предметы и явления, все расслаивается, двоится, и поэтому человеку нелегко найти путь к истине.

Получив неожиданный результат эксперимента («перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечивание»), Филипп Филиппович пожинает его плоды. Пытаясь воспитать Шарикова с помощью слова, он часто выходит из себя от неслыханного хамства «воспитанника», срывается на крик, выглядит беспомощным и комичным: он уже не вещает, не убеждает, а приказывает, что вызывает еще большее сопротивление Шарикова. Профессор не может работать, нервы его издерганы, и авторская ирония все чаще сменяется сочувствием. Оказывается, проще провести сложнейшую операцию, чем перевоспитать (а не воспитать!) уже сформированного «человека», если тот не желает, не чувствует внутренней потребности жить так, как ему предлагают. Слово теряет свою силу, становится беспомощным и бесполезным.

За воспитание Шарикова берется доктор Борменталь, быстро сообразивший, что воздействовать на это чудовище можно только силой. Он хладнокровнее и сдержаннее своего учителя, который все чаще выходит «из состояния иронического спокойствия». Доктор предостерегает профессора от неосторожных высказываний в адрес Швондера и вслед за Преображенским приходит к выводу о том, что «ничего доброго не выйдет в квартире». Шариков же слушается Борменталя, потому что боится его, — а ведь, будучи собакой, ни во что его не ставил! Но страх, что очевидно из фабулы повести, рождает не уважение, а только ненависть. Шариков слышит и воспринимает лишь то, что соответствует его инстинктивным стремлениям: воспитать или перевоспитать его вообще невозможно — ни словом, ни палкой. Затаенная ненависть находит выход сначала в доносе на профессора, а потом и в угрозе покушения на жизнь ученых. Филипп Филиппович, удерживавший Борменталя от уничтожения Шарикова, на практике сталкивается с невыполнимостью своего постулата, гласящего: «На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено».

Но можно ли считать преступлением повторную операцию, превратившую Шарикова в собаку? Результат эксперимента раздражает ученого тем, что продемонстрировал его научный просчет: «Если бы кто-нибудь <...> разложил меня здесь и выпорол, — я бы, клянусь, заплатил бы червонцев пять! <...> Черт меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыривал придатки из мозгов... и вот теперь спрашивается — зачем?»

В этой фразе названа мера ответственности профессора — порка, оцененная в пять червонцев (за каждый год по одному!). Слова Филиппа Филипповича о том, что «человечество само заботится <...> и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар», — вовсе не являются для него открытием: он, в отличие от Борменталя, давно это знает. Профессор и не собирался создавать человека: он только не предположил, что гормонов в гипофизе множество. Просчет, а не сознательное намерение, привел к рождению Шарикова, а затем и к его смерти: ученые оказались вынуждены защищать уже не убеждения, а свою жизнь. Теория опять не выдерживает испытания жизнью.

Жизнь, ее стихия, которую нельзя предсказать, которая таит в себе неизведанное, оборачивающееся то чудом, то ужасом, всегда манит человека своими многообразными тайнами. Можно ли запретить исследовать их? Думаю, что нет. Жажда познания, творчества так же отличает человека от животного, как и способность преодолевать инстинкты. Есть ли граница, за которую нельзя переступать ученым? И если есть, то кто ее устанавливает? Можно ли остановить прогресс науки? Не правда ли, на эти вопросы до сих пор не дано однозначных ответов, до сих пор каждый человек отвечает на них для себя заново. Нет ответа и в повести М. Булгакова.

Казалось бы, в эпилоге все приведено к начальной точке, тишина и спокойствие воцаряются в доме на Пречистенке. Но финал ее открыт и тем страшен, как страшно все неизведанное:

«В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

— К берегам священным Нила...

Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек настойчиво все чего-то добивался в них, резал, рассматривал, щурился и пел:

— К берегам священным Нила...».

Эксперимент профессора продолжается, и результаты его непредсказуемы.

Итак, профессор, отрицающий революционные преобразования в социальной жизни, сам производит революционный эксперимент, изучая природу. Он, пытаясь вернуть молодость, нарушает законы природы и времени, по которым ничего нельзя повернуть вспять. Хор жрецов из оперы Верди «Аида», многократно «звучащий» в повести, словно подсказывает читателю, в чем ошибка профессора Преображенского. «Жрец» Преображенский берет на себя миссию Бога (сотворение человека и уничтожение его за грехи), но, разумеется, обречен на неудачу, грозящую катастрофой. М.А. Булгаков, рассказывая об эксперименте профессора Преображенского и его последствиях, приглашает читателя осознать опасность форсирования законов эволюции — и в то же время понять, что без стремления человека постичь тайны бытия жизнь невозможна. Да, революция есть нарушение естественных законов развития человека и общества, но человек, в отличие от животного, всегда стремился и будет стремиться к творчеству, а значит, не застрахован от ошибок. Но важно, чтобы любой экспериментатор отдавал себе отчет в том, что несет ответственность за последствия своего опыта, и был готов прежде всего морально, нравственно платить по счетам. Если же такой готовности нет, если творец не собирается отвечать за содеянное, не обладает должными нравственными качествами — тогда неизбежна катастрофа. Эта позиция обозначена писателем уже в «Роковых яйцах» (судьба открытия профессора Персикова), а в «Собачьем сердце» развернута в коллизии общечеловеческого масштаба. Удел человека — познавать природу, которая мудрее его и частью которой он является. Существование человека — самая большая тайна природы и самая большая опасность для жизни. Катастрофы и катаклизмы поджидают его на пути к истине, а он движется вслепую, падая, поднимаясь и снова падая. Обретет ли он когда-нибудь истину, дойдет ли до своей цели или, скорее, уничтожит себя и все живое? Не думаю, что у Булгакова был готовый ответ, но вопрос этот явно его беспокоил, как беспокоит сегодня и нас.

Примечания

1. Золотоносов М. «Родись второрожденьем тайным...», с. 149—182.

2. Здесь и далее повесть «Собачье сердце» цит. по изд.: Булгаков М.А. Собр. соч.: В 5 т. — Т. 2. — М.: Художественная литература, 1992. — С. 119—208.

3. См.: Гудкова В. Комментарий к повести М. Булгакова «Собачье сердце». — Булгаков М.А. Собр. соч.: В 5 т. — Т. 2. — М.: Худож, литература, 1990. — С. 690.

4. Судя по всему, не стал человеком и Клим Чугункин, так как по своему развитию он ближе к животному.

5. Удвоение имени Филипп может вызвать ассоциации с французскими королями, часто носившими это имя, в частности с Филиппом II, который проявил себя как искусный полководец и преобразователь (ср. в повести: «смотрел как полководец на врагов»), был отлучен от церкви. Возможность такого сближения была впервые отмечена в курсовой работе студентом филологического факультета РГПУ им. А.И. Герцена Михаилом Болотовским в 1992 г.

6. Впервые отмечено М. Болотовским.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |