Для М.А. есть одно магическое — слово — квартира. «Ничему на свете не завидую — только хорошей квартире».

Дневник Е.С. Булгаковой, 13 ноября 1938 г.

До 1974 года стоял на этом месте «писательский дом», а точнее — «надстройка». Верхние три этажа появились в результате стараний писательского кооператива, объединившего тех, кто хотел жить в человеческих условиях, но не смог пробиться в список будущих жильцов кооперативного дома в Лаврушинском переулке.

Допустим, Михаила Булгакова из того списка вычеркнули, хотя за 60 квадратных метров и взнос был уплачен, и даже номер квартиры известен... но получил её кто-то более испорченный квартирным вопросом, а Булгаковым оставалось радоваться, что дали им жильё хотя бы здесь.

И они искренне радовались, хотя и получили 47 метров вместо 60... В марте 1934-го, вскоре после новоселья, Булгаков писал Вересаеву: «Замечательный дом, клянусь! Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку. Молю Бога о том, чтобы дом стоял нерушимо. Я счастлив, что убрался из сырой Пироговской ямы. А какое блаженство не ездить в трамвае! Викентий Викентьевич! Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака, и, наверное, будут ещё какие-нибудь неполадки, но всё же я счастлив. Лишь бы только стоял дом».

Последняя фраза, кстати говоря, отнюдь не шутка. Надстройка возводилась на глазах у нетерпеливых жильцов, всё шло как-то через пень-колоду, а повстречав однажды подрядчика в ресторане гостиницы «Метрополь», Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна поняли, что добра ждать не приходится. Если писатель гуляет на случайные гонорары, то подрядчик, скорее всего, за счёт экономии стройматериалов. Во всяком случае, в квартире № 44 звукоизоляция была отвратительной, а когда соседи устраивали вечеринку, то звенела и качалась люстра, и работать было абсолютно невозможно. Соседом сверху оказался поэт Михалков — очень приятный молодой человек, ещё не спец по написанию гимнов, но уже большой талант в плане совершения правильных поступков в правильный момент. С ним хотя и не ссорились, но и не подружились.

В соседнем подъезде жили Илья Ильф, Евгений Петров, Осип Мандельштам с женой и семья Виктора Ардова — литератора, далёкого от гениальности, но человека остроумного и порядочного; Анна Ахматова дружила с его женой и всегда останавливалась в их доме, когда бывала в Москве.

С другими соседями тёплых отношений не сложилось — они, правоверные коммунисты, не стремились общаться с драматургом, которого то и дело клеймила партийная пресса, а Булгакову и вовсе не о чем было разговаривать с авторами вроде Тренёва или Билль-Белоцерковского, тем более что сам он больше тяготел к людям из театральной среды: музыкантам, художникам, актёрам. Это им Михаил Афанасьевич читал отрывки из двух романов, над которыми работал в те годы — «Записки покойника» и «Чёрный маг», известные нам как «Театральный роман» и «Мастер и Маргарита».

Здесь наконец-то у Булгакова появилось не временное съёмное пристанище, а свой Дом, в котором уют и покой создавала его Возлюбленная. Сюда в гости к маме приходил Женя-младший, который на её нового мужа поначалу косился мрачно, но вскоре и он полюбил Михаила Афанасьевича; а уж маленький Серёжа и вовсе к Булгакову относился как к родному — впрочем, называя его не папой, а домашним прозвищем Потап.

Нащокинский переулок, дом № 3. Фото из фонда ЦИГИ, 1960—1970 гг.

«Потап» ребят не воспитывал, но конечно же на них влиял — своим отношением к жизни, чувством юмора, просто обаянием личности. Впрочем, случалось всякое. Елена Сергеевна много лет спустя вспоминала в письме к своему племяннику, например, такой эпизод: «...Миша как-то очень легко, абсолютно без тени скучного нравоучения, говорил с мальчиком моим за утренним кофе в один из воскресных дней, когда Женичка пришел к нам, и мы, счастливая четвёрка, сидели за столом: "Дети, в жизни надо уметь рисковать... Вот, смотрите на маму вашу, она жила очень хорошо с вашим папой, но рискнула, пошла ко мне, бедняку, и вот, поглядите, как сейчас нам хорошо..." И вдруг Сергей малый, помешивая ложечкой кофе, задумчиво сказал: "Подожди, Потап, мама ведь может 'искнуть ещё 'аз". Потап выскочил из-за стола, красный, не зная, что ответить ему, мальчишке восьми лет».

В любом случае, жизнь Булгаковых в те годы содержала радостей больше, чем бед. Михаила Афанасьевича знали и ценили на Западе, и, хотя тамошние издатели нередко его обкрадывали, какие-то гонорары всё же до автора доходили, а представители дипкорпуса нередко приглашали драматурга с супругой на всякого рода торжественные мероприятия. Например, в 1933 году в канун Рождества большой и очень необычный прием устроили в посольстве США. Рассказывали, что привезённые туда из московского зоопарка животные превратили чинную party в нечто немыслимое: медвежонок испортил мундир советскому генералу, мартышки накинулись на экзотические фрукты и забросали гостей объедками, а разлетевшихся певчих птиц было совершенно невозможно поймать, и они ещё несколько дней после приема трещали крылышками под высокими потолками залов.

Точно неизвестно, присутствовала ли чета Булгаковых на том приёме (в дневнике Елены Сергеевны упоминаний о чём-то подобном не встречается), но вот какая есть в нём запись от 3 мая 1935 года: «У Уайли было человек тридцать. Среди них — веселый турецкий посол, какой-то французский писатель, только что прилетевший в Союз, и, конечно, барон Штейгер — непременная принадлежность таких вечеров, "наше домашнее ГПУ", как зовёт его, говорят, жена Бубнова».

Преображённые фантазией автора «Мастера и Маргариты», эти детали найдут себе место в главе «Великий бал у Сатаны», а вот французский писатель там никак не отразится. В общем-то, и правильно: что делать в гостях у князя тьмы светлому сказочнику Антуану де Сент-Экзюпери? А ведь именно он посетил СССР в апреле—мае 1935 года, и вряд ли на том приёме Булгаковым встретился кто-то другой — не так уж много французских писателей к нам в те годы приезжало.

Но как же причудливо тасуется колода: встречаются два талантливых автора, в суете и общем шуме их представляют друг другу, они обмениваются рукопожатиями и, вероятно, уже в следующую минуту забывают услышанное имя, и даже не представляют, что каждому из них предстоит создать книгу, с которой это имя войдёт в историю.

Тут, конечно, хочется заметить со вздохом, что в иных царствах-государствах людям, чтобы вписать своё имя в историю, достаточно отжать штурвал от себя и спокойно взмыть в небо, а у нас на Руси надобно брякнуться с колокольни, да и перед этим ещё помучиться хорошенько, но ведь это не так. Каждому достанется, что на роду написано... Булгакову судьба выпала быть сатириком в стране, юмором прямо-таки пропитанной, но при режиме, шуток не понимающем, в обществе, где граница между критической рецензией и политическим доносом стёрлась за ненадобностью, в мире, где «если враг не сдаётся, его уничтожают».

В 1930-е годы, когда советская критика впервые всерьёз ополчилась на автора «Багрового острова» и «Дней Турбиных», Михаил Афанасьевич писал брату в Париж:

«...Все мои пьесы запрещены к представлению в СССР, и беллетристической ни одной строки моей не напечатают.

В 1929 году совершилось мое писательское уничтожение. Я сделал последнее усилие и подал Правительству СССР заявление, в котором прошу меня с женой моей выпустить за границу на любой срок. <...> Вокруг меня уже ползает тёмной змейкой слух о том, что я обречён во всех смыслах. В случае, если мое заявление будет отклонено, игру можно считать оконченной, колоду складывать, свечи тушить. Мне придётся сидеть в Москве и не писать, потому что не только писаний моих, но даже фамилии моей равнодушно видеть не могут.

Гостиная в квартире Булгаковых. Фото из собрания Ю.М. Кривоносова, 1934—1940 гг.

Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели — это лишь вопрос срока, если, конечно, не произойдёт чуда. Но чудеса случаются редко».

Целый месяц заявление блуждало по кабинетам партийных чиновников и странствовать так могло ещё долго, если бы не случилось хотя и не чудо, но нечто непредвиденное — самоубийство Маяковского. И письмо незамедлительно оказалось на столе у Сталина.

«...Ныне я уничтожен.

Уничтожение это было встречено советской общественностью с полной радостью и названо "достижением". <...>

Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие, и все будущие. И лично я, своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа "Театр".

Все мои вещи безнадёжны. <...> Я прошу принять во внимание, что невозможность писать для меня равносильна погребению заживо. <...> Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу.

Если же и то, что я написал, неубедительно, и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское Правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссёра. <...> Если меня не назначат режиссёром, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя — я прошусь на должность рабочего сцены.

Если же и это невозможно, я прошу Советское Правительство поступить со мной как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, в данный момент, — нищета, улица и гибель.

Москва,

28 марта 1930 года».

Маяковский таких отчаянных писем не писал — и однако же вот он, лежит в большом дубовом гробу в зале Союза писателей на улице Воровского, и вся улица, сколько видит глаз, заполнена народом. В Европе мало кто опечалится гибелью «агитатора, горлана, главаря», но наши-то вон как переживают. Если за ним вослед на себя руки наложит ещё и Булгаков, то, наоборот, советские товарищи по литературному цеху рыдать не станут, зато вся европейская пресса напишет: сапоги Сталина растоптали русскую литературу.

Возможно такое?.. Вполне. Нужно ли нам это, товарищи?.. Совсем не нужно.

И на следующий день затрезвонил телефон в квартире на Большой Пироговской, где жил тогда Булгаков, и чей-то вежливый голос попросил к телефону Михаила Афанасьевича. Разговор, состоявшийся 18 апреля 1930 года, хорошо известен, но всё же процитирую.

«Сталин. С Вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков.

Булгаков. Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.

Сталин. Мы Ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь... А может быть, правда — Вы проситесь за границу? Что, мы Вам очень надоели?

Булгаков (растерянно и не сразу). ...Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.

Сталин. Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

Булгаков. Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.

Сталин. А Вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с Вами.

Булгаков. Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с Вами поговорить.

Сталин. Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю Вам всего хорошего».

Превосходный психолог, Сталин одним простеньким ходом решил сразу несколько задач: дал понять затравленному писателю, что над ним не висит никакого приговора, и этим разрядил ситуацию; получил от талантливого и знаменитого диссидента обещание не проситься в эмиграцию в обмен на очень скромное положение советского служащего; а ещё, в качестве бонуса, повысил своё реноме в глазах интеллигенции — ведь Булгаков, вчера ещё воспринимавший себя отверженным и обречённым, не только воодушевится, но и непременно перескажет разговор в своём кругу, и вскоре буквально всем станет известно, какой простой и справедливый человек наш товарищ Сталин.

На Булгакова произвёл сильное впечатление даже не смысл этого разговора, а сам факт. Потерявшему надежду и неожиданно спасённому, Михаилу Афанасьевичу почудилось, что между ним и спасителем существует некая связь. Должно быть, хотелось верить, что однажды снова зазвонит телефон, и голос в трубке скажет: «Вас хочет видеть товарищ Сталин, машина за вами уже отправлена».

Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна Булгаковы. Фотография из фондов музея «Булгаковский дом», апрель 1935 г.

Поняв, что вождю не до него, Булгаков перестал ждать встречи и даже посмеивался над былыми иллюзиями, для своих домашних изображая в лицах импровизированные истории про то, как Сталин заскучал без него в Кремле («Эх, где мой Михо?») и отправил за лучшим другом мотоциклет с коляской... Но как бы ни иронизировал Михаил Афанасьевич над собственной наивностью, тема «поэт и царь» с того времени заняла в его творчестве одно из центральных мест.

И всё же хотелось бы понять: а как на самом деле относился к Булгакову Сталин?

Ещё до булгаковского письма, в 1929 году, генсек высказался следующим образом: «Что касается собственно пьесы "Дни Турбиных", то она не так уж плоха, ибо она даёт больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: "Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав своё дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь". "Дни Турбиных" есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма. Конечно, автор ни в какой мере "не повинен" в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?»

Помимо ценности с прагматической точки зрения, Сталину пьеса попросту нравилась, недаром же он смотрел спектакль 17 раз. Постановок идеологически выдержанных на столичной сцене всегда хватало, однако ведь и вождю ничто человеческое не чуждо, ему тоже хочется в театре получать удовольствие, а не только присутствовать на премьере пьесы правильной, но скучной. В сущности, Иосиф Виссарионович позволял себе житейских радостей не так уж много: ночные пирушки с соратниками из Политбюро, в кинозале на даче — новые фильмы (а их тогда выпускалось мало), да ещё театры, которые тоже нечасто радовали такими постановками, где можно было и смеяться, и сопереживать.

Ещё, пожалуй, книги — ведь в юности Сосо Джугашвили и сам пытался сочинять стихи, — но вряд ли Иосиф Виссарионович имел достаточно времени на чтение прозы и поэзии, и ещё менее вероятно, что умел наслаждаться беллетристикой при своём неоконченном богословском образовании. То есть он и без посторонней помощи мог понять, что Демьяну Бедному цена невысока, но оценить по достоинству Мандельштама — это вряд ли. Недаром же генсек позвонил Пастернаку с вопросом: «Он мастер или нет?..»

А в отношении Булгакова вождь сомнений не имел. Не то чтобы Сталин как-то особо опекал любимого драматурга, но факт остаётся фактом: никто из близких Михаила Афанасьевича не был репрессирован, да и сам он, хотя и чувствовал интерес к себе со стороны НКВД, всё же от органов пострадал не сильно. Ну допросили. Обыск провели. Дневники изъяли. И рукопись повести «Собачье сердце». Потом вернули, хотя и не скоро. В сравнении с тем, что случалось в Стране Советов с другими людьми — сущие пустяки. Тем более что за «Собачье сердце» вообще можно было пулю схлопотать, ведь трудно даже вообразить более убийственную сатиру на идею социальной революции.

Но, к счастью для Михаила Афанасьевича, о его творчестве Иосиф Виссарионович судил не по неизданным рукописям, а только по тому, что видел своими глазами и любил. Возможно, Булгакова и не трогали исключительно из-за того, что в случае репрессий пришлось бы «Дни Турбиных» запретить навсегда, а этого вождю вовсе не хотелось.

Однако, кроме Сталина как личности, существовала и созданная им система. Она могла выглядеть антигуманной, противоестественной, какой угодно, но работала как часы. Писатели, объединённые в Союз, превращались в послушную свору и азартно рвали в клочья своих собратьев по перу, только скомандуй «ату его!». Порой они так входили в раж, что генсеку приходилось их урезонивать: «Я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения».

Конечно же он не мог. Не позволяли правила игры. Отнять у человека можно жизнь, но не душу. Всегда полагалось так, чтобы душу свою человек продал сам. И наверное, помимо утилитарной полезности советской литературы как способа пропаганды, вождя увлекала возможность видеть, во что способен превратиться талантливый человек, если подобрать к нему правильный ключик: орден или госпремию, арест или ссылку, а может, просто запрет на публикацию.

Испортить удовольствие могли только отдельные несознательные товарищи, посмевшие эту игру самовольно прервать — как Маяковский, к примеру. (Но и ему оставить за собой последнее слово Сталин не позволил. Поразмыслил немного и объявил великим поэтом, со всеми вытекающими последствиями: установкой памятников, переименованием улиц и включением в школьную программу рифмованных агиток вместо гениальной лирики. Словно усмехнулся: а вот поглядим, твой стих громаду лет прорвёт или сдуется.)

Кабинет М.А. Булгакова. Фото из собрания Ю.М. Кривоносова, 1934—1940 гг.

Булгакова Сталин аккуратно отодвинул от края бездны. Драматургу дали возможность работать во МХАТе (правда, на должности режиссёра-ассистента), через некоторое время сняли запрещение с «Дней Турбиных». (Правда, для одного-единственного театра, всё того же МХАТа, однако же грех жаловаться: спектакль идёт, гонорары выплачиваются, с голоду не умрёшь... живи да радуйся... И пиши. Почитаем.)

Не Булгаков это противостояние затеял — но не ощущать его не мог, недаром же так волновала драматурга тема «Художник и власть»: «Кабала святош», «Последние дни»... Пьеса о Пушкине при жизни автора так и не была поставлена; пьесу о Мольере запретили после седьмого спектакля. Разгромную статью в «Правде» другие газеты восприняли как сигнал к атаке, и Булгаков понял: конец Мольеру, конец Ивану Васильевичу... Так и вышло. Репетиции были прекращены, и Михаил Афанасьевич решил покинуть МХАТ, назвав его «кладбище моих пьес».

Когда тебя облаивает стая бродячих собак, ни в коем случае нельзя дать им почуять, что боишься. Вырезки с заголовками вроде «Положить конец "Дням Турбиных"» или «Ударим по булгаковщине» Михаил Афанасьевич развешивал по стенам кабинета, но прекрасно понимал, что гордо реющий вымпел не спасёт торпедированный корабль.

Друзья из Большого театра помогли получить должность либреттиста, появился хоть какой-то источник дохода... И тогда Михаил Афанасьевич, лишённый возможности работать для зрителя и читателя, начал «писать в стол». Когда-то заброшенный автором ввиду полной «непроходимости» роман о дьяволе вновь ожил, начал обрастать новыми главами, возникли новые персонажи...

«...Теперь я занят совершенно бессмысленной с житейской точки зрения работой — произвожу последнюю правку своего романа. Всё-таки, как ни стараешься удавить самого себя, трудно перестать хвататься за перо. Мучает смутное желание подвести мой литературный итог» (из письма В. Вересаеву, 11 марта 1939 года).

А жизнь вокруг кипела и бурлила: шли открытые судебные процессы над «врагами народа»; время от времени снимали с должности кого-то из гонителей Булгакова, и такой человек иногда исчезал насовсем, а порой мог возникнуть и в более высоком кресле; объявили, что от сердечного приступа скончался Орджоникидзе, но при этом все шептались о самоубийстве наркома... В общем, атмосфера сгущалась.

Вокруг Булгакова, напротив, воздух делался разреженным, словно его откачивали неким насосом: от мелких пакостей вроде отказа в писчей бумаге в магазине Литфонда («он уже и так получил больше нормы») до потери друзей. Ардовы переехали на Ордынку, и Ахматова стала реже бывать в Нащокинском; от туберкулёза умер Ильф; Мандельштама арестовали за оскорбительное для Сталина «Мы живём, под собою не чуя страны»...

Булгаков почувствовал, что ему страшно ходить по улице одному, что он вообще боится выходить из дому, хотя дом этот давно сделался ненавистен ему. Доводила до бешенства отвратительная звукоизоляция, превращались в кошмары хлопающие дверцы машин, останавливавшихся по ночам у подъездов, и вспоминался Мандельштам:

Я на лестнице чёрной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

Приближался 60-й день рождения Сталина. Предприятия и организации, а также отдельные граждане, обмирая от восторга, со всех концов страны слали в столицу подарки вождю. Постарались не остаться в стороне и художественные коллективы.

МХАТ направил к Булгакову целую делегацию, умолявшую написать для театра пьесу к юбилею, забыв все прежние обиды, — как руководство театра вычеркнуло опального драматурга из списка на получение квартиры, как требовало возврата гонорара за пьесы, от постановки которых с перепугу отказались... «Теперь уже всё это — прошлое. Я забыл и простил, — холодно ответил Михаил Афанасьевич. — Простил. Но писать не буду».

Уговаривали долго, несколько месяцев. Обещали с квартирой вопрос решить и вообще сулили золотые горы. Упирали на то, что правительство часто бывает в театре, и, как только Иосиф Виссарионович увидит пьесу, положение автора сразу переменится. А самое главное — знали, что в те времена, когда писалась «Кабала святош», имелся у Булгакова замысел пьесы о Сталине, и не осуществился он лишь потому, что почти никаких материалов о юности Кобы тогда найти не удалось. Теперь обещали помочь с материалами — вплоть до того, что лично генсеку написать.

И мастер начал работу, хотя никаких особо ценных материалов никто не предоставил — не станем же мы принимать за таковые брошюрку про батумскую демонстрацию 1905 года. Видимо, у драматурга интерес к Сталину как персонажу никуда не исчез, хотелось найти художественную разгадку личности диктатора. Так появился «Батум».

Пьеса не стала шедевром, но произведение о властителе, который жив и здравствует, шедевром быть не может уже по определению, слишком много к данному жанру предъявляется требований взаимоисключающих и потому невыполнимых. Однако труппа приняла «Батум» с восторгом: царские сатрапы выглядели комично, пламенные революционеры — романтично, и актёрам было что играть в этой драме, в отличие от большинства пьес того времени, созданных по шаблонам соцреализма. Руководство МХАТа тоже ликовало: будет спектакль к юбилею, а если имениннику что-то не понравится, то крайнего искать недолго.

Е.С. Булгакова. Фотография из фондов музея «Булгаковский дом», 1938 г.

Определённо кто-то наверху практиковался в искусстве драматургии — по крайней мере, развязка истории наводит на эту мысль. Прежде чем приступить к постановке пьесы о Сталине, Немирович-Данченко решил отправить в Батум творческую группу для ознакомления с местом действия. В свои семьдесят лет Владимир Иванович мало куда выезжал, но отправить личного секретаря в сопровождении помощника режиссёра и двух художников представлялось основоположнику явно недостаточным с политической точки зрения. Поэтому присоединиться к группе попросили Булгакова.

Михаил Афанасьевич вначале хотел отказаться — с какой стати делать чужую работу? — но передумал. В успехе пьесы автор заинтересован не меньше, чем театр; да в конце концов, после трёх лет унизительной бедности почему бы и не съездить с женой в августе к морю, к тому же на деньги МХАТа, к которому за последние годы счёт успел накопиться изрядный...

Поездку на неделю отложили, и повисло какое-то нехорошее предчувствие, которое даже в день отъезда не хотело исчезать. И действительно, едва поезд остановился в Серпухове, в купе вошла женщина-почтальон с телеграммой и спросила: «Кто здесь Булгахтер?..»

Все переглянулись. До Булгакова дошло раньше остальных. Без улыбки он расписался в ведомости и, не веря своим глазам, прочёл вслух: «Надобность поездке отпала тчк возвращайтесь Москву».

Пока ошарашенные Мхатовцы торопливо выгружали из вагона свой багаж, Михаил Афанасьевич с Еленой Сергеевной пытались понять, что стряслось и что теперь делать. Первый порыв был плюнуть на всё и поехать на море за свой счёт, но, пока добрались до следующей станции, осознали, что отдыха после такой телеграммы уже не получится.

М.А. Булгаков. Фото из фондов музея «Булгаковский дом», 1936 г.

Сошли в Туле. Касса закрыта, обратный поезд не скоро, настроение растерянное и гадкое, но откуда ни возьмись появляется шофёр легкового ЗИСа и предлагает с ветерком домчать до Москвы всех, кто готов заплатить по 40 рубчиков с носа. Сидеть на вокзале в томительном ожидании было невыносимо. Переглянувшись, Булгаковы оплатили все семь посадочных мест и уехали вдвоём. В дневнике Елена Сергеевна написала об этом так: «Миша одной рукой закрывал глаза от солнца, а другой держался за меня и говорил: навстречу чему мы мчимся? может быть, смерти? Через три часа бешеной езды, то есть в восемь часов вечера, были на квартире. Миша не позволил зажечь свет: горели свечи. Он ходил по квартире, потирал руки и говорил — покойником пахнет. Может быть, это покойная пьеса?»

Увы... Из театра сообщили, что МХАТ от своих обязательств не отказывается, гонорар будет выплачен в полном объёме, и квартирный вопрос товарища Булгакова они тоже постараются решить, но «пьеса получила наверху резко отрицательный отзыв: нельзя такое лицо, как И.В. Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова. Пьесу нельзя ни ставить, ни публиковать...».

Сталину пьеса действительно не понравилась. Она и не могла ему понравиться, ведь там действовал молодой романтик, каких в любой революции несметные толпы, тогда как Иосиф Виссарионович уже начал творить миф о себе как о человеке во всех отношениях исключительном, и созданный Булгаковым образ в нужную картину не вписывался.

Вряд ли неудача с «Батумом» стала бы роковой для Михаила Афанасьевича, при его-то закалке. Но среди подробностей, переданных из театра доброхотами, прозвучала и такая: будто бы наверху эту пьесу восприняли как желание Булгакова «перебросить мост и наладить отношение к себе», а проще выражаясь, подлизаться. Подобная трактовка произведения подкосила автора сильнее, чем все прочие обстоятельства.

Булгаковы решили вместо отдыха на юге съездить на несколько дней в Ленинград — сменить обстановку. Но прийти в себя там не удалось, наоборот, уже на второй день у Михаила Афанасьевича стало плохо со зрением — не удавалось разглядеть даже крупные буквы на вывесках. Доктор порекомендовал незамедлительно вернуться домой, сдать анализы и вообще пройти обследование. Так и поступили, но Булгаков и без того уже представлял, как будет дальше развиваться его болезнь. Он даже знал это — и как врач, и как сын человека, не дожившего двух месяцев до своего сорокавосьмилетия.

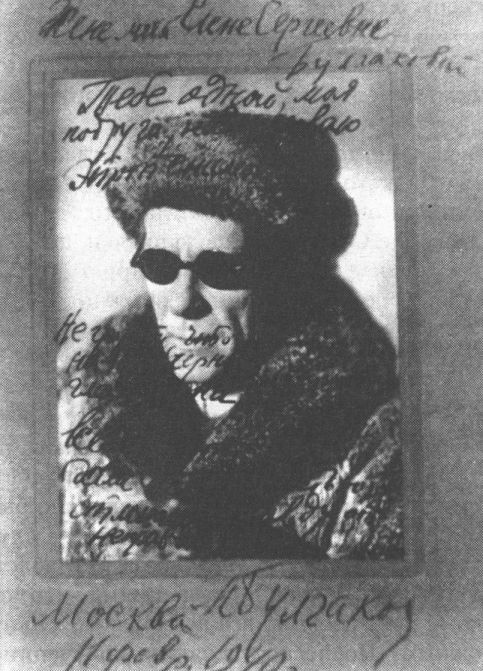

Фото из собрания Ю.М. Кривоносова, 1939 г. Жене моей Елене Сергеевне Булгаковой. Тебе одной, моя подруга, надписываю этот снимок. Не грусти, что на нем черные глаза: они всегда обладали способностью отличать правду от неправды. Москва. М. Булгаков. 11 февр. 1940 г.

Афанасий Иванович Булгаков умер от гипертонической болезни почек; Михаил Афанасьевич на сорок девятом году жизни все симптомы той же болезни видел и у себя. Понимая, что дни его сочтены, Булгаков сосредоточился на главном — на своём романе. Почти каждый день, сколько хватало сил, он работал над рукописью, добавляя одни эпизоды, сокращая другие, иногда меняя персонажам имена или вводя новых действующих лиц, — и структура книги, прежде полностью понятная только автору, постепенно приобретала ясность и завершённость. Ранние варианты названий — «Консультант с копытом», «Князь тьмы», «Великий канцлер» — были им окончательно отвергнуты, и осталось только одно, самое точное. «Мастер и Маргарита».

Когда-то он подарил возлюбленной свою рукопись, подписав на титульном листе: «Тайному другу, ставшему явным, жене моей Елене. Ты совершишь со мной последний полёт...» Так и случилось. Только ничего романтичного не было в этом полёте.

Вернулись приступы головной боли, а глаза писателя начали болеть от яркого света. Лёжа в комнате с зашторенными окнами, тёмными очками защитив глаза от мерцания свечи, он диктовал Елене Сергеевне новые правки, но работать становилось всё труднее. С каждым днём приступы боли усиливались. Когда терпеть их стало невозможно, Булгаков спросил жену: «Ты можешь достать у Евгения револьвер?»

Елена Сергеевна не стала даже пытаться. Она всегда верила в чудо. Врачи говорили, что какое-то радостное потрясение могло бы больного поставить на ноги. Друзья написали письмо в ЦК партии — просили отправить Булгакова на лечение в Европу. Для него, вечно невыездного, это действительно могло бы стать чудом, хотя вряд ли остановило бы развитие болезни. В любом случае никакой поездки не случилось — просто началось невнятное шевеление в руководстве Союза писателей: пришёл Фадеев с заверениями, что коллеги по писательскому цеху сделают всё возможное... Но что оставалось возможным? Поспособствовали в получении печатной машинки, заказанной в Америке на зарубежные гонорары. В начале зимы устроили путёвку в правительственный санаторий «Барвиха».

Готический замок с интерьерами Бойцова мог бы понравиться писателю, но Михаил Афанасьевич вряд ли имел возможность им полюбоваться — он ведь уже почти не снимал свои чёрные очки. Так что ни смена обстановки, ни лечебные процедуры не дали результата.

Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна Булгаковы. Фото К. Венца из собрания Ю.М. Кривоносова, 27 февраля 1940 г.

«Ну, вот я и вернулся из санатория, — написал Булгаков одному из друзей. — Если откровенно и по секрету тебе сказать, сосёт меня мысль, что вернулся я умирать». Слова на этом листке наползали друг на друга — писать приходилось в темноте.

Но работу над рукописью он не оставляет, даже полностью утратив зрение. Елена Сергеевна вспоминала: «В 1940 году он сделал ещё вставки в первую часть — я читала ему. Но когда перешли ко второй и я стала читать про похороны Берлиоза, он начал было править, а потом вдруг сказал: "Ну ладно, хватит, пожалуй". И больше уже не просил меня читать».

Михаил Афанасьевич давно уже подписал на имя Елены Сергеевны доверенность на право издания его произведений и получения гонораров, — вот только гонораров практически не было и не предвиделось. И что хуже всего, самая лучшая из его вещей могла бы стать для неё источником неприятностей. Эта мысль овладела сознанием умирающего писателя и лишила его покоя, и в один из февральских дней Булгаков заставил жену собрать рукописи с тем, чтобы уничтожить их. Как? Хоть вывезти в лес и закопать.

Всё что угодно могла бы сделать она для своего Мастера, но только не это. Маргарита Николаевна всего лишь выхватила тлеющую тетрадку из огня. Елене Сергеевне выпало кое-что похуже — ей пришлось обмануть своего любимого. Связав отпечатанные на машинке экземпляры с рукописными листами правок, она сделала вид, что выносит пачку из дому, но на самом деле спрятала её в тамбуре между входными дверями и внесла обратно, едва он уснул.

В последние три недели она не вела свой дневник — стало не до записей. «Люди, друзья, знакомые и незнакомые, приходили без конца. Многие ночевали у нас последнее время — на полу... сестры медицинские были безотлучно, доктора следили за каждым изменением. Но всё было напрасно. Силы уходили из него, его надо было поднимать двум-трём человекам. Каждый день, когда сменялось бельё постельное. Ноги ему не служили. Моё место было — подушка на полу около его кровати...»

Михаил Булгаков, последние дни жизни. Из собрания Ю.М. Кривоносова

Михаил Афанасьевич почти перестал говорить, но она уже умела понимать его без слов. Отказали почки, началась уремия. Сознание путалось, но сквозь галлюцинации и сонливость он всё равно возвращался к ней, и в такие минуты Елена Сергеевна видела его прежнего — способного рассмешить всего одним жестом или гримасой. В один из дней стал повторяться жест непонятный, которого прежде не бывало: Булгаков как будто гладил ладонями что-то прямоугольное. Потом добавилось другое движение — он словно раскрывал книгу. Догадавшись, жена бросилась к спрятанному роману, вложила ему в руки, и лицо Мастера просветлело. Пожелтевшие сухие ладони гладили рукопись, губы дрожали — Булгаков пытался что-то сказать.

Касаясь его руки, Елена Сергеевна шептала, что эту книгу ждёт великая судьба, что роман обязательно будет издан. Как его пропустит советская цензура, она тогда совершенно не представляла, но знала: этот день придёт. Её убеждённость подействовала на умирающего как магическое заклинание: Михаил Афанасьевич успокоился и, возвращая жене папку, наконец выговорил: «Чтобы знали».

На похороны в Дом литераторов пришло много людей — по большей части актеры, но были и совершенно незнакомые, просто зрители и читатели. Когда отзвучали прощальные речи, гроб установили в кузове открытой машины, и она медленно проехала по Москве — с Поварской через Арбатскую площадь к памятнику Гоголю, затем по бульварам — к памятнику Пушкину. Третью остановку машина сделала у главного входа Большого театра; вышли попрощаться актёры и режиссёры, рабочие сцены и капельдинеры... Перед тем как двинуться на Новодевичье, машина остановилась в последний раз — у здания МХАТа. Все, кто был в театре в тот день, вышли проститься. Мучительные взаимоотношения драматурга с театром отныне перестали быть биографическим фактом, сделались историей... Занавес опустился.

Через несколько дней после похорон Анна Ахматова принесла Елене Сергеевне стихи.

Вот это я тебе, взамен могильных роз,

Взамен кадильного куренья;

Ты так сурово жил и до конца донёс

Великолепное презренье.

Ты пил вино, ты как никто шутил

И в душных стенах задыхался,

И гостью страшную ты сам к себе впустил

И с ней наедине остался.

И нет тебя, и всё вокруг молчит

О скорбной и высокой жизни,

Лишь голос мой, как флейта, прозвучит

И на твоей безмолвной тризне.

О, кто поверить смел, что полоумной мне,

Мне, плакальщице дней погибших,

Мне, тлеющей на медленном огне,

Всех потерявшей, всё забывшей, —

Придется поминать того, кто, полный сил,

И светлых замыслов, и воли,

Как будто бы вчера со мною говорил,

Скрывая дрожь смертельной боли.

Эпилог

Когда началась Великая Отечественная война, эвакуироваться из Москвы и устроиться в Ташкенте Елене Сергеевне с сыном помог Фадеев. В маленькую квартирку, предоставленную вдове Булгакова, приходили давние друзья — Анна Ахматова, Фаина Раневская и другие люди из прошлой, московской жизни. Случайно встреченную на местном рынке бывшую соседку по «генеральскому дому» Владимиру Уборевич Елена Сергеевна приютила у себя на целый год, пока дочь расстрелянного командарма не нашла способ как-то устроиться самостоятельно.

По возвращении из эвакуации Елена Сергеевна осознала, что жить ей не на что. Пришлось зарабатывать перепечаткой чужих рукописей на оставшейся от Михаила Афанасьевича американской машинке, благо заказчиков по соседству проживало множество. Впрочем, знакомства в литературных кругах и хорошее знание французского языка вскоре помогли получить другую работу — переводы романов Густава Эмара, Жюля Верна, Андре Моруа.

Но в издании произведений Булгакова никакие знакомства помочь ей пока не могли. Оставалось только ждать. Вдова писателя в идеальном порядке содержала его архив, берегла библиотеку, перепечатала рукописное наследие, делала всё, чтобы уберечь от забвения имя Михаила Афанасьевича, — пришедший в её дом человек (знакомый или не очень) мог попросить рукописи для прочтения и получить их; правда, вынести за порог ни единого листочка не позволяла никому. Заведённый порядок сохранился и после того, как квартиру в «писательской надстройке» она обменяла на меньшую, на Никитском бульваре.

Было у Елены Сергеевны и ещё одно дело, справиться с которым удалось тоже не сразу.

«Я долго не оформляла могилы, просто сажала цветы на всем пространстве, а кругом могилы посажены мной четыре грушевых дерева, которые выросли за это время в чудесные высокие деревья, образующие зелёный свод над могилой. Я никак не могла найти того, что бы я хотела видеть на могиле Миши — достойного его. И вот однажды, когда я, по обыкновению, зашла в мастерскую при кладбище Новодевичьем, — я увидела глубоко запрятавшуюся в яме какую-то глыбу гранитную. Директор мастерской, на мой вопрос, объяснил, что это — Голгофа с могилы Гоголя, снятая с могилы Гоголя, когда ему поставили новый памятник. По моей просьбе, при помощи экскаватора, подняли эту глыбу, подвезли к могиле Миши и водрузили.

С большим трудом, так как этот гранит труден для обработки, как железо, рабочие вырубили площадочку для надписи: "Писатель Михаил Афанасьевич Булгаков. 1891—1940" (четыре строчки, золотыми буквами). Вы сами понимаете, как это подходит к Мишиной могиле — Голгофа с могилы его любимого писателя Гоголя. Теперь каждую весну я сажаю только газон. Получается изумрудный густой ковёр, на нем Голгофа, над ней купол из зелёных густых ветвей. Это поразительно красиво и необычно, как был необычен и весь Миша — человек и художник» (из письма Елены Сергеевны Николаю Афанасьевичу Булгакову, 16 января 1961 года).

Под этой глыбой морского гранита покоится и прах Елены Сергеевны. Она скончалась 18 июля 1970 года на семьдесят седьмом году жизни, полностью выполнив взятую на себя миссию.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |