Эссе о тайнах

Количество исследований и комментариев к роману растет, налицо уже целая мировая сумма статей. Один из последних по времени (речь о комментарии Б.В. Соколова) показывает, что уровень анализа романа достиг блестящих высот аллюзионного литературоведения (аллюзия нами берется в самом широком смысле — это и аналогия, и параллель, и реминисценция, и парафраз, и контаминация; словом, это сумма всех намеков, содержательное подобие, объяснение одного текста через другой). Исследованы самые тонкие влияния на замысел писателя: от рассказа А. Грина «Фанданго» до очерка А. Федорова «Гефсимания», от «Сада Эпикура» Анатоля Франса и «Графа Монте-Кристо» Дюма-отца до шахматной партии Майет — Левенталь... И все же «пока еще открытым остается вопрос об интерпретации этого произведения в его целостности» (отмечено Е.А. Яблоковым)...

С этим выводом трудно не согласиться.

Порой исследовательская мысль в поисках новых и новых аллюзий доходит до гротеска, подчеркивая, например, что определение «клетчатый» (о брюках Коровьева) перекликается с карамазовским чертом, который тоже носил «клетчатое». Из этой почти пародийной аналогии делается вывод о влиянии Достоевского...

Не проще ли предположить, что клетчатое было для Булгакова отвратительно само по себе? Ткань в клетку коробила его вкус обыкновенной вульгарностью, и всё. Клетчатые брючки, «подтянутые настолько, что видны грязные белые носки», надо оставить Коровьеву.

Кроме того, аллюзия, идущая от частности к частности, сведенная к детали, сама по себе ничего не дает; ассоциация просто тонет в дурной бесконечности такого рода точек. Так, замеченное (мной) сходство первой главы романа «Никогда не разговаривайте с неизвестными с историей Эдгара По «Никогда не закладывайте черту своей головы» может в худшем случае подчеркнуть начитанность комментатора, а в лучшем — начитанность автора романа. Аллюзии можно множить до бесконечности.

Более того, именно из того злополучного рассказа с моралью Эдгара По в начальную главу «Мастера и Маргариты «перекочевала и та роковая вертушка, через которую Берлиоз шагнул к смерти. У По герои увидели, «что путь, преграждает довольно высокая калитка в виде вертушки»1. Решив во что бы то ни стало перепрыгнуть через нее, мистер Накойчерт объявил, что сумеет сделать это, несмотря ни на что: «пусть черт возьмет его голову». Надо ли говорить, что Накойчерт остался без головы, которую черт, прихрамывая, утащил в фартуке? Ну и что? И эта вертушка из ряда все тех же бесконечных аллюзий, которые ни на шаг не приближают нас к пониманию смысла сцены или романа Булгакова в целом. Они явно лежат где-то за плоскостью идейного сечения текста, они почти внефункциональны...

Но мы забежали вперед.

В градации аллюзий есть целый слой подобий, которые представляют собой не смысловые точки, а ассоциативные ареалы, из которых слагается впечатляющий мыслеобраз романа.

Весь решающий объем смысла романа «Мастер и Маргарита» вырастает из нервических аллюзий автора к главному мыслеобразующему источнику текста, к Новому Завету Господа нашего Иисуса Христа.

Как ни странно, именно эта сторона в анализе «Мастера и Маргариты» изучена сравнительно мало, вяло и фрагментарно. Даже нерешительно. Чаще всего евангельский объем анализа текста ограничивается сходством между Мастером и Иешуа, между московской дьяволиадой и ершалаимскими страстями (чему у нас посвящено первое эссе из книги эссе о романе). Но этого безумно мало. Уже в первой главе буквально каждая строка Булгакова отсылает нас к Новому Завету. Автор эпатирует знание прилежного христианина невиданными проекциями Благой вести. Правда, в отличие от киевлянина Булгакова, у его нынешних читателей нет пятерки по Закону Божьему.

Итак, вернемся опять на Патриаршие пруды, в самый роковой миг, когда осторожный Михаил Александрович «переложил руку на вертушке, сделал шаг назад. И тотчас рука его скользнула и сорвалась, нога неудержимо, как по льду, поехала по булыжнику, откосом сходящему к рельсам, другую ногу подбросило, и Берлиоза выбросило на рельсы» (С. 49).

Все сбылось, как и было предсказано: заседание не состоится, потому что голова отрезана красавицей комсомолкой вагоновожатой, потому что Аннушка пролила масло.

Подоплека написанного отрывка слишком очевидна! Отсылая к каноническим Евангелиям, Булгаков сочиняет Благую весть о сатане, где роковым прологом для нового евангелия, Евангелия от Мастера, становится отрезанная голова. Слишком велико атмосферное давление новозаветного текста, чтобы мы не увидели в отрезанной голове Берлиоза усекновенную голову Иоанна Крестителя. Слишком мощны пучки ассоциаций, чтобы не заметить и то, что Михаил Александрович отправлен на тот свет — как и Иоанн Предтеча — с помощью двух женщин: злокозненной Аннушки, пролившей масло, и вагоновожатой в алой повязке. Аннушка и комсомолка — это Иродиада и Саломея московского евангелия. Даже эпитет «красавица» вагоновожатая стоит на законном месте. Как известно, именно Саломея была красавицей из красавиц, сумевшей пленить сердце Ирода и выпросить себе в дар отрубленную голову пророка.

Проследим следствия столь необычной аллюзии.

Итак, образованный человек, редактор, председатель МАССОЛИТа приравнивается к Иоанну Предтече сначала тем, что, возвещая о Христе, заказывает поэту антирелигиозную поэму о Мессии (по сути — антиевангелие); затем сравнение усиливается — только Берлиоз обладает суммой самых обширных сведений о Христе, он чуть ли не христолог; и, наконец, сходство с Крестителем подчеркивается одиозной трагической казнью через отделение головы от туловища. В Новом Завете всего две казни: усекновение головы Иоанна Предтечи и распятие Иисуса Христа. Если учесть, что каноническое Распятие завершилось Воскресением Христа, то в Новом Завете налицо одна единственная сакральная смерть — это как раз гибель Иоанна Крестителя по воле двух женщин.

И вот эта чуть ли не самая священная жертва Завета, неистовый пророк, предсказавший скорый приход Мессии, предстает перед нами в таком вот пикантном соусе, и вот этот-то массолитовский предтеча напрочь отрицает всякого Христа напрочь! На золотом блюде Саломеи — не глава вдохновенного пророка, а нечто лысое, щекастое, хорошо выбритое (Иоанн Креститель традиционно изображается на иконах с длинными красивыми волосами). Вот в чем тайная магия портрета, вот из каких Палестин и глубин Иордана идет невероятная сила зачинного портретного описания в булгаковском романе:

«Первый из них, — приблизительно сорокалетний, одетый в серенькую летнюю пару, — был маленького роста, ... упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе» (С. 10). Описывая Берлиоза, Булгаков держит в писательском уме трагический образ Иоанна Крестителя. Отталкивается от противного: если истинный пророк длинноволос, то лжепророк — лыс и т. д.

Пожалуй, можно было отвести глаза в сторону от столь дерзкой если не пародии, то модификации пустынника, но дело еще и в том, что Иоанн не только Предтеча, он ведь еще и Креститель. Он крестил Иисуса в Иордане. И его казнь есть таинство, трансцендентная жертва, предуведомляющая главную жертву — заклание божественного Агнца. Между головой Крестителя и Агнцем стоит мистический знак почти что равенства, знак сокровенного подобия. И этот тонкий аспект жертвенности был если не святотатственно, то, по меньшей мере, вызывающе учтен автором: его «халда» с Садовой разлила масло — своего рода московское миро, а голова Берлиоза — это и пародийно освященная и принятая Небом жертва. Автор не в шутку, а всерьез касается самых тонких богословских материй и надрывает завесы святая святых. Словом, отрезанная трамваем голова Берлиоза стала предтечей всех следующих поврежденных голов — и первой жертвой нового пришествия. Только вот кого?

Пытаясь хотя бы затушевать (для себя затушевать) гротескную карикатуру на Евангелие, Булгаков чисто по-булгаковски отдает Берлиозу сначала свое имя Михаил, а затем и всю триаду — фамилия, имя, отчество — М.А. Б[улгаков] М.А. Б[ерлиоз]. Писатель натурально ведет себя так же бесстрашно, как и мистер Накойчерт. Но этот добавочный штрих, который превращает маститого литератора, председателя МАССОЛИТа в alter ego Булгакова, окончательно делает Берлиоза неким параевангельским фантомом. На Мишу Берлиоза надеваются вериги новых контаминаций: Берлиоз-предтеча становится еще и Михаилом, Михаилом Архангелом, архистратигом, главой ангельского воинства (что не прошло мимо внимания самого автора), ведь именно в роли воителя он предстает перед читателем, — но воителя с Иисусом Христом.

Кстати, первой фразой романа, если найти скрытую точку начала, будет вовсе не та, что стоит первой строкой первой главы.

«— Помилуйте... уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в евангелиях, не происходило на самом деле никогда... и Берлиоз осекся, потому что буквально то же самое он говорил Бездомному, идя с тем по Бронной к Патриаршим прудам (С. 46)», т. е. роман начинается — по высшему счету — не с появления писателей в липовой аллее, а чуть раньше, когда они еще подходили по Бронной к прудам, и начинается не с фразы «Однажды, в час необычайно жаркого заката...», а именно с богохульства атеиста Берлиоза:

Ровно ничего из того, что написано в евангелиях, не происходило никогда.

В лице Берлиоза перед нами — кишащий цитатами фантом атеистической протоплазмы, к тому же в трех-четырех глумливых ипостасях: Предтечи, Архистратига и alter ego самого автора. Наконец, все это кишение личин имеет порядковый номер, ведь Берлиоз — лишь седьмое доказательство бытия Божьего (вкупе с бытием дьяволовым), которое предъявляется Иванушке2 сатаной, и какое! — голова псевдокрестителя.

Сам автор с трудом удерживает в силовом поле художественного текста эту квазиевангелическую плазму, которая готова прожечь все к чему ни прикоснется писательское перо.

Кажется, что Булгаков здесь дерзок, он стоит на грани святотатства, чуть ли не сам хулит Евангелие. Но так кажется лишь на первый взгляд. Смысл эксцентрической казни доктринера именно в том, что автор исподволь вписывает отрицателя Христа как раз в евангелическую ситуацию. Страсти Христовы — это то, что повторяется на Земле всегда, и отрицать их — значит отрицать жизнь, отрицать себя. Причем автор разделывается с Берлиозом только тем инструментарием смерти, который наличествует в Евангелии. Это еще один род доказательства евангелической истины. Хотя нервозность теистического декаданса автора, конечно, налицо.

Но, может быть, наше умножение текста булгаковского романа на евангелический образец грешит пристрастием? Не хотим ли мы в густоте аналогий «переиродить Ирода»?..

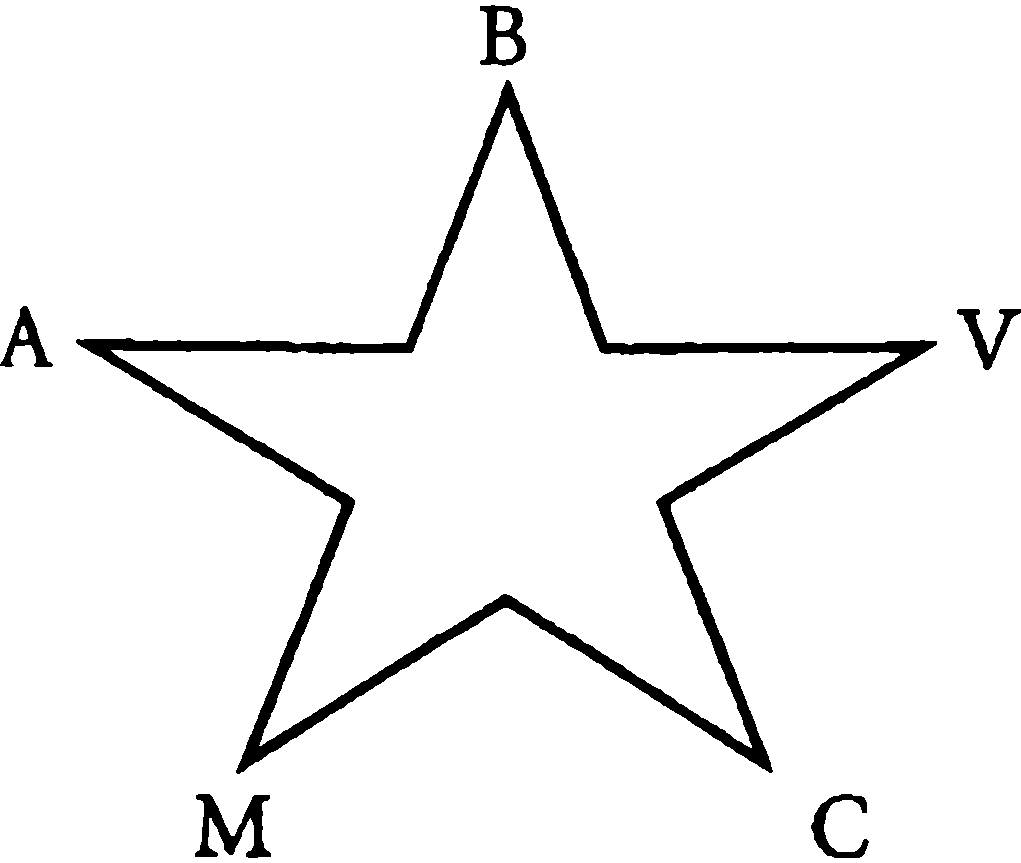

Нет, Булгаков сам настаивает на таком тотальном новозаветном подтексте. Посмотрите, с какой дотошностью описано автором, например, местоположение Берлиоза и Иванушки по отношению к Воланду, когда все трое сидели на скамейке под липами. Такой вроде бы совершенный пустяк... «...и приятели как-то невольно раздвинулись; иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор...» «левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал...» (С. 15; подчеркнуто мной. — А.К.). Налицо новая парадигма, одна из кардинальных визуальных констант Нового Завета — триада распятых: в центре Христос, слева злой разбойник, проклинающий Спасителя даже в час казни, справа — добрый разбойник, поверивший во Христа, тот которому и было сказано: «истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лук. 23:43).

Оставим пока без комментариев одиозное ёрническое помещение сатаны на кресте распятия, учтем только самое малое следствие: дьяволу приходится распинаться перед двумя атеистами, доказывая реальность Иисуса Христа. Для них он уже и есть Предтеча!

Поместившись слева, Берлиоз приобретает еще одну личину, оказывается, он еще и тот самый разбойник «слева», последний из числа тех, кто проклял Спасителя. Так первый (Предтеча) становится последним. (По левую сторону от Христа встанут во время Страшного Суда все грешники. Именно левыми объявили себя первые «левые» времен Французской революции в знак вызова Богу и церкви и разрыва с Новым Заветом. Левый — значит отрицающий Спасение. Ведь сказано: «и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую» (Матф. 25:33).

К диаде ипостасей Ивана Бездомного — знаменитейший поэт и Иоанн-евангелист («Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой») — прибавляются третья: он праведный разбойник, у которого и имя есть, это разбойник Рах (Имя сохранилось в апокрифах).

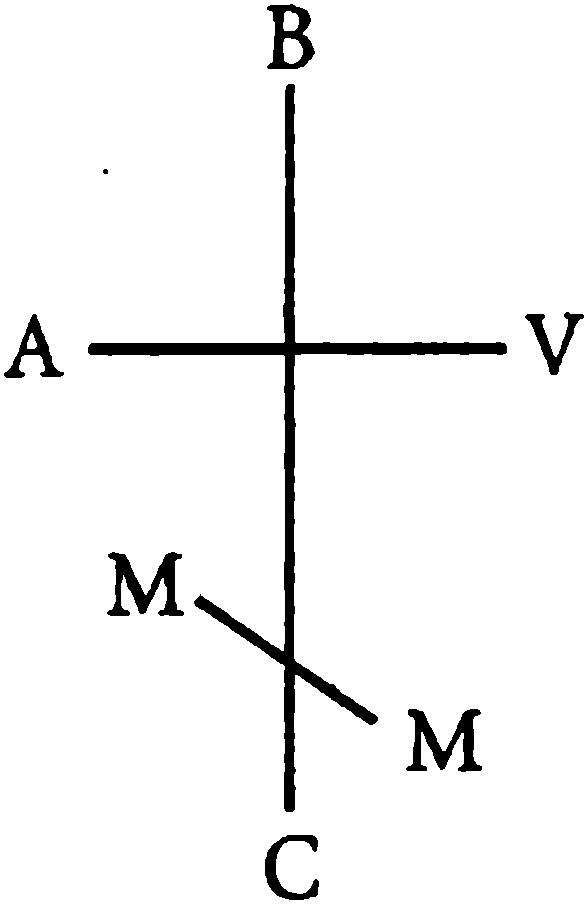

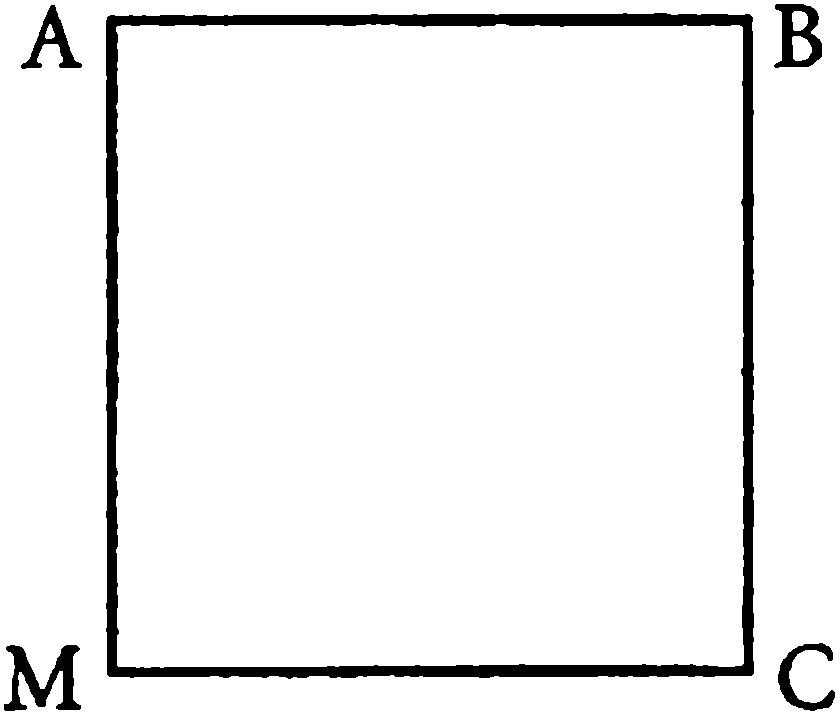

Словом, уже самое начало романа, первая страница текста покрыта исключительно мощной силовой сетью из множества координатных осей, соотносящих действие в Москве с новозаветной моделью. Иногда эта сеть крупноячеиста, а иногда сгущается до миллиметровки... Уяснив, что Бездомный и Берлиоз на мистериальной плоскости — два евангельских разбойника, — один проклинает Христа, другой молит о заступничестве перед Небом, — нам становится ясно, что в провиденциальном смысле они оба сейчас прибиты к распятиям, на солнцепеке Голгофы, слева и справа от Спасителя, оба изнывают от жажды... вот откуда жаркий символизм той алчбы, с какой два распятых (незримо) персонажа, появившись на Патриарших, сразу бросаются к «пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды»».

Чем же они утолят свою жажду?

А тем же, чем поили Христа на Голгофе — уксусом с иссопом (горькой желчью), коим наполнена была губка. Ведь сказано: «побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить» (Матф. 27:34).

Уксусом, смешанным с желчью, и явилась, по существу, та «абрикосовая теплая, которая дала обильную желтую пену». А тетка в будочке — по логике инкарнаций — и есть тот самый римский воин из числа палачей, что «поил» Христа с конца трости губкой, обмакнутой в уксус. Но уксусом — абрикосовой теплой — нельзя напоить никого, даже Иисуса.

Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «свершилось! И, преклонив главу, предал дух» (Иоан. 19:30).

«Свершилось!» — неслышно прошелестело в липах над головами булгаковских героев после тех роковых глотков: понятно, что только после уксуса, после смерти Спасителя и мог появиться сатана, что он и не преминул сделать. При этом автор строго соблюдает принцип появления любой сущности в Евангелии, принцип диады — сначала предъявляется свидетельство о приближении «нечто», и лишь потом предстает само это «нечто».

Так о приближении Бога в День гнева возвестят сначала ангельские трубы; на приближение Христа укажет Креститель, вот и сатана тоже появляется не сразу, о его приближении возвещает сатанинская труба — Фагот. Пожалуй, как раз в этом пародийном снижении звуков ликующих труб Апокалипсиса на гнусавый тембр Фагот и таится разгадка одного из имен Коровьева. Высокому звуку трубного гнева противопоставляется звук низкий, задний, мычащий, коровий...

Свершилось!

Испиты уксус и иссоп.

И вот на громкий голос доктринера и атеиста Берлиоза-Крестителя, на голос хулы, на дорожке у Соломонова пруда (Патриаршие пруды), на звуки речи, полной богохульства, и возникает сатана, являясь центральной частью триады, в той парадигме распятия среди пары разбойников, которая изначально принадлежала только Христу. Тут амбивалентность Христа и Воланда, Бога и диавола дана Булгаковым настолько откровенно, что позволительно в очередной раз задать вопрос: да зло ли зло в романе «Мастер и Маргарита»?

Например, ужасная смерть Берлиоза. Можно ли ее считать делом рук Воланда?

Пожалуй, нет, сатана лишь в пылу полемики о Промысле Божием с «новыми книжниками» приоткрыл Михаилу Александровичу его судьбу. Воланд сам, конечно, не разливал подсолнечного масла у турникета, не прокладывал трамвайные рельсы вдоль Бронной (коих там отродясь не было. — Ред.), просто он наделен даром всеведения, и только. По-своему, то есть по-дьявольски, он даже пытается сделать доброе дело, спрашивая у своей потенциальной жертвы разрешения послать печальную телеграмму в Киев, дяде, ту самую: «Меня только что зарезало трамваем на Патриарших. Похороны пятницу, три часа дня. Приезжай. Берлиоз».

На протяжении всего романа сатана не совершил ни одного низкого и злого поступка. Напротив, он милостиво извлек Мастера из клиники, он воскресил из пепла сожженную рукопись, он соединил — за гробом — любящих и даровал им покой: «Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали (дали вдвоем: Иешуа и Воланд, Иисус и Сатана. — А.К.) в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. <...> Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься, и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи» (С. 377).

Нас утешает судьба мастера за чертой жизни. Читателю не жаль ни провокатора барона Майгеля, ни буфетчика Варьете Сокова с его легендарной осетриной «второй свежести», не жаль Берлиоза, из чьего черепа получилась чаша для вина. Читатель склонен считать, будто всех их настигло справедливое возмездие... словом, мировое зло метит только лишь в грешников, оно не может принести бед праведнику: зло друг другу творят только люди. Булгаков решительно отказывает злу в злотворении, в том, что оно увеличивает сумму мирового греха перед Богом.

...Так кто ж, ты, наконец?

— Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Но! Но союз (?!) сатаны с Христом не может не поражать наше воображение и не искать ответа.

У Тьмы в Москве явно высокая цель. Но какая же?

Ответ дан в первой же строчке романа: «В час жаркого весеннего заката...»

Сравните с ветхозаветной Книгой пророка Малахии:

«Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей» (Мал. 4:1).

Сатана явится в Москву для Страшного суда, но суд этот скроен по меркам гиньоля... например, почти все жертвы сатанинского гнева в первой части романа носят фамилии начинающиеся с одной и той же буквы «Б»: Берлиоз, Бездомный, Босой, Бенгальский. Исключения есть — это Лиходеев, Ласточкин, Поплавский и Соков, но... но Лиходеев Степан Богданович (опять проклятое «Б»), Ласточкин — бухгалтер, Поплавский — дядя Берлиоза, а Соков окружен даже двумя буквами «б», он — «богобоязненный буфетчик».

Почему именно «Б»?

Может быть, потому что все они безбожники?

Но вернемся на Патриаршие.

Атмосфера советского Первомая тотально проигнорирована Булгаковым, так же как когда-то он не «заметил» роковой 1917 год в «Записках юного врача». Первомай одновременно указывает и на путь сатаны, который только что оставил позади ночь 30 апреля — Вальпургиеву ночь вселенского шабаша, кроме того (отмечено Б. Соколовым), Воландом называет себя Мефистофель у Гете один-единственный раз именно в сцене «Вальпургиева ночь». Словом, сатана и его свита летели в Москву прямиком с вершин снежного Брокена. В пекло красной столицы из холода ночи.

Итак...

«Утихли истерические женские крики, отсверлили свистки милиции, две санитарные малины увезли: одна — обезглавленное тело и отрезанную голову в морг, другая — раненную осколками стекла красавицу вожатую, дворники в белых фартуках убрали осколки стекол и засыпали песком кровавые лужи, а Иван Николаевич как упал на скамейку, не добежав до турникета, так и остался на ней» (С. 50).

Казалось бы, после усекновения головы псевдопредтечи давление евангельской матрицы может ослабнуть, но Булгаков только начинает крестный путь повествования. Постепенно сила новозаветного текста восстанавливает утраченную сакральную функцию Благовещения. После того как безголовый фантом Берлиоз-предтеча-архистратиг-левый разбойник оказался на цинковом столе в анатомичке, место Крестителя занимает Иван Бездомный.

Собственно говоря, посылая своего другого героя на муки и крестную стезю, Булгаков дает понять, что именно Иоанн Бездомный, а не Берлиоз и есть подлинный Предтеча и Иоанн Креститель в лабиринте московского Ершалаима.

Пророк должен первым прозреть явление Мессии и объявить народу: Он явился! «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Матф 3, 11). Вот горькая участь Иванушки, горькая — потому что сам-то он не крещен, и что объявить народу ему должно не о пришествии Христа Спасителя, а просвистать о явлении Антихриста, хотя даже этим глумливым посвистом падшему миру Себя — пусть косвенно — явит всесильный Бог, и таким образом Тьма сама укажет на Свет.

Сцена двоится еще и тем, что Бездомный как Предтеча стоит в начале Евангелия, а как Ангел, «который приготовит путь Твой пред собою» (Марк. 1, 3), поставлен в начале Апокалипсиса. Но если его апокалиптическая природа заявлена как внешний знак и только, то существование поэта в ипостаси, в судьбе и миссии Крестителя развернуто в отчетливую сюжетную линию.

В высшем символическом смысле — на плоскости инкарнации, в створе перевоплощения — Иоанн Бездонный сейчас «глас вопиющего в пустыне», он в самой сердцевине пекла, и путь его лежит из иудейской пустыни только к воде: от Мертвого моря (Патриаршие пруды) к душе спасения — к Москве-реке, туда, где в прохладных водах «Иордана» он принимает крещение.

В первой главе нашего исследования мы уже подробно проследили символические перипетии смысла, которые случились с героем до его крещения.

Итак, пережив встречу с трансцендентной инфернальностью, в шоке от которой Иванушка внезапно прозрел всю смехотворность своего мировидения, обнаружив себя «нагим» на уступе бытия, в сердцевине отчаяния, Иванушка бредет по выжженной пустыне «Палестины» к истинному Иордану, ныряет в апрельские воды Москвы-реки и принимает спасительное крещение в глуби самой трагической российской купели, в мистической ране православия, которая открылась на месте взорванного Храма Христа Спасителя (в ранней редакции романа написано: «А над храмом в это время зажглась звезда» — звезда Вифлеемская; храм мертв, пуст, но еще не взорван). В неприхотливой сцене купания Ивана даже самая малая деталь пронизана лучами мистериального символизма. Так Иван Николаевич начал плавать «в пахнущей нефтью черной воде меж изломанных зигзагов береговых фонарей» на виду у свидетеля, «приятного бородача, курящего самокрутку возле рваной белой толстовки и расшнурованных (обувь без шнурков — знак ареста, это обувь арестованного. — А.К.) стоптанных ботинок» (С. 58).

Здесь в московской душной ночи вновь проглядывает мистическая зарница Нового Завета — мы вновь на мистериальной плоскости инкарнации, на плоскости сечения двух сюжетов: московского и евангельского. Это снятые и «поделенные» охраною одежды Христовы!

Иван «облачается» в них.

Бородач в этом ракурсе — римский воин, стерегущий тело распятого у Гроба Господня, а московская ночь — часть той вселенской тьмы, что накрыла землю, после того как Спаситель испустил дух.

Ирреальная плоскость Нового Завета протаранила московский пейзаж острием Голгофы, увенчанным распятием, и, оказалось, что апрельский нефтяной Иордан — река крови Христовой, которая безмолвно протекает у подножия ночной Голгофы, где одинокий легионер стережет одежду Спасителя. В мрачном московском потоке смешались чистые воды крещения и кровь распятия, а устье безмолвного потока — гробница с Гробом Господним.

Обнаружив, что его одежды тоже «поделены», Иванушка, уподобленный этим сакральным штрихом самому Христу, остается наг и бос. Даже удостоверение члена МАССОЛИТа пропало... что ж, стало быть, с прошлым покончено навсегда, он рожден заново... Казалось бы, натягивая кальсоны, надевая чужую рваную толстовку, забирая свечу, иконку и коробку спичек, Ивану стоило бы из той кучи забрать и обуться в ботинки без шнурков. Однако он предпочел идти по Москве босиком и явился в «Дом Грибоедова» босым. Почему? Да потому что тот, подлинный Креститель говорил: «Я не достоин понести обувь Его» (Матф. 3, 11).

Где уж тут обуться Ивану в такую обувь!

Внимание к мельчайшим деталям такого рода выдает намерение Булгакова каждым штрихом романа сигналить о первоисточнике событий — Евангелии.

После крещения в московской купели поэт-«евангелист» Иван Бездомный вдобавок к прежним чертам Иоанна Крестителя приобретает схожесть с самим Христом. Умерев на Патриарших прудах как Рах-атеист, Иван возрождается на берегу Иордана к новой жизни. Теперь уже и Иванушке предшествует свидетельство о нем: сначала впереди летит весть о гибели Берлиоза, а после «ареста» скандалиста в «Доме Грибоедова» бездарный поэт Рюхин свидетельствует о нем в «клинике Стравинского», подобно тому как Иуда свидетельствовал перед синедрионом о Христе, и т. д.

Анализ всех евангельских узоров на ткани романа задача — для будущего.

И все же, чтобы расставить точки над «i», выделим из романного текста еще четыре сцены — главы: «Черная магия и ее разоблачение», «Полет», «Великий бал у сатаны» и финал романа — «Прощение и вечный приют».

Евангельский подтекст шоу Воланда перед публикой отсылает нас к центральному эпизоду Благой вести, к заветам Христа еврейскому народу. В скандальозном выступлении Воланда в Варьете латентно присутствует Нагорная проповедь. Но, кристаллизуя вульгарный гиньоль, Нагорная проповедь сама по себе, разумеется, не становится ни объектом булгаковской иронии, ни тем более пародии, хотя риск одиозного сближения слов Христа и слов Воланда налицо.

Нагорная проповедь, где «увидев народ, Он взошел на гору» (Матф, 6, 1), является первой — и главной духовной вертикалью Нового Завета. Здесь Христос впервые излагает суть своего учения и смысл мессианского прихода, бросая вызов всему дохристианскому ветхозаветному и языческому космосу. Суть этой проповеди известна; вот уже две тысячи лет Нагорная проповедь держит человечество в моральном поле своего ошеломляющего Откровения.

В соотнесении с романом Булгакова нам важно лишь подчеркнуть ее исключительно антиматериальный аспект, тотальное неприятие Христом любой меркантильности духа и власти плотского. Воланд же идет от противного, его встреча с народом превращается в одиозный панегирик вещам и всяческой собственности, где на зрителей летит водопад червонцев, а на сцене открывается дамский магазин Коровьева и Бегемота.

С одной стороны: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Матф. 6, 28). С другой же стороны: «появились сотни дамских шляп, и с перышками, и без перышек, с пряжками, и без них, сотни же туфель — черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых, и с ремешками, и с камушками...» (С. 127).

В этой сцене, как ни в какой другой, сатана лишен привлекательности, он скучен и вял, вместо страстной проповеди во славу зла: «я части часть, которая была...» он изрекает сплошные банальности вроде того, что «человечество любит деньги». Ему, по-существу, абсолютно нечего сказать адептам материализма. Сатана не способен на творчество (Жорк Брак говорил, что дьявол может опошлить и высмеять все, но сам не способен сочинить даже самой скверной песенки); наконец, булгаковский Воланд — втайне — заодно с духом Христовой Нагорной проповеди. Изобилие вещей — только искус. И лживую эфемерность материализма он тут же и доказывает: червонцы превращаются в фантики и бумажки, а дамочки в неглиже бегут по Садовому кольцу под милицейские трели. Проповедь Воланда во славу золотого тельца превращается в грандиозное надувательство и, дьявольски вывернувшись наизнанку, доказывает обратное — вечную доминанту имматериального. Дух спиритуального витает над сценой Варьете, демонстрируя, что даже «святая святых» человека — его бренное тело (случай с Бенгальским) — всего лишь фикция.

Гораздо сложнее обнаруживает себя Новый Завет в главах «Ночной полет» и «Великий бал у сатаны». Здесь вся сложность сокрыта в образе Маргариты. Это вообще одно из самых темных мест романа... Булгаковскую Маргариту, пусть не прямо, пусть довольно осторожно и тактично, но автор все же соотносит с евангельской Марией, то есть ни много, ни мало как с Богоматерью! (Спрашивается, а всегда ли эти аллюзии сознательны? Или авторское начало уходит в пучины индивидуального и коллективного подсознательного, и источники надо искать там?) Вот еще почему для Маргариты так важна судьба Фриды, ведь речь идет об убитом ею младенце...

Но мы забежали вперед.

Линия Маргариты начинается с предчувствия: «сегодня наконец что-то произойдет», случится нечто из ряда вон выходящее. Налицо сдержанный парафраз с Благовещением, по законам апокалиптического комизма, жанр которого открывает роман Булгакова, дивным архангелом Гавриилом, несущим Марии-Маргарите благую весть становится демон Азазелло, у которого «совершенно разбойничья рожа».

Во второй части ведущий инициал повествования «Б» сменяется на инициал «М». Теперь имена всех жертв сатаны начинаются с «М»: Маргарита, Мастер, Могарыч, Майгель. Возможно, потому что безбожников первой части сменяют миряне...

Сцену Благовещения в Александровском саду зловеще оттеняет процессия похорон Берлиоза-Накойчерта, у которого только что похитили голову, чтобы украсить ею пир Ирода. На мистериальной плоскости процессия проходит у подножия Голгофы, а Мария-Маргарита и Гавриил-Азазелло находятся в сакральной точке сразу двух повествований: в Гефсиманско-Александровском саду.

Головоломка данного уподобления почти не поддается логической интерпретации: в чем смысл такого Благовещения? Коли Мария еще не зачала от Святого Духа, стало быть, распятый на Голгофе Иисус был лжемессией — и христианство отменяется? Или Мария родит подлинного Христа от того, кто послал за ней Азазелло? Значит, от сатаны? Словом, здесь мысль герменевтика кувыркается в какую-то бездну алогизма. Ясно, что закатный роман хотя и практически сюжетно закончен, но по смыслу он не завершен, не гармонизирован; булгаковскому гению помешала болезнь, да и на всем протяжении последних лет ему приходилось отрываться от «Мастера и Маргариты» ради кабалы побочных заработков...

Сто двадцать одну Маргариту обнаружили в Москве посланники Воланда — ни одна не подошла. Маргарита стала 122-й. И в этом створе смысла поздравления дьявольской свиты с избранием героини королевой бала должно соотнести с евангельским текстом: «Ангел вошел к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами» (Лук. 1, 28). Вот почему из кармашка Азазелло торчит обглоданная куриная кость, знак ангельского крыла, но крыла униженного, обглоданного, куриного, т. е. изначально лишенного способности летать... сниженный испоганенный ангел... благая весть о свидании с Духом Святым... сатаной... «— Понимаю... Я должна ему отдаться, — сказала Маргарита задумчиво. На это Азазелло как-то надменно хмыкнул и ответил так:

— Любая женщина в мире (если любая, то и Мария? — А.К.), могу вас уверить, мечтала бы об этом, — рожу Азазелло перекосило смешком, — но я разочарую вас, этого не будет» (С. 224).

Благовещение — зерно Нового Завета, непорочное зачатие, алмазная ось христианского мироздания. Любые гримасы, намеки и экивоки в сторону сакрального вестника архангела Гавриила чадят у Булгакова угаром теистического декаданса, подмигивают огоньками на углях политического модерна, на котором всходило пекло новейшей истории. В этом ракурсе христианские ценности — лишь предлог для изощренной игры подтекста. Внешне истово соблюдая верность классической форме, писатель еще молодым человеком хлебнул соблазнительного яда из змеиных чаш ар нуво: недаром самый первый рассказ его «Огненный змей» — об алкоголике, которого душит галлюциногенный удав, видимо, из тех, которых любил рисовать легендарный художник Франц Штук.

Нельзя не сказать (всё по поводу злосчастной курицы), что глупейшая кура сия, коей Азазелло хряснул по шее дядюшки Берлиоза Максимилиана Поплавского, да так, что курица развалилась на две части, оставив ногу в кулаке Азазелло, а тушкой брякнувшись оземь, на мистических координатах роман/евангелие срифмована автором с ударом копья в тело Христа. Этот комический глумливый парафраз плодит самые двусмысленные прочтения: разделение жареной куры дано в параллель со смертью Спасителя, у которого после гибели на кресте душа отлетела от тела, разобщив Христа на две части — Святой Дух (курица) и Святое Тело (куриная нога).

Одним словом, из кармашка демона Азазелло в виде жалкого куриного обглодка торчит не просто крыло архангела Гавриила, а еще и само тело Христово, от которого отлетел дух.

«Знаешь ли ты, что лежит в этой железной шкатулке?.. Твоя душа в ней, Булгаков!»

В воландовском смысле (и в булгаковском — тоже) Маргарита, найденная с трудом среди ста с лишним жен, — непорочна, ее любовь к Мастеру (прелюбодеяние) по высшему счету не грех, потому что она идет на свидание с сатаной ради «единственной настоящей и верной любви». Для Воланда она Магдалина, которой, на его взгляд, не в чем каяться, идеальная любовь к Мастеру делает ее праведницей. Булгаковская Маргарита, как и евангельская Мария, замужем, но мужа не любит, в ней течет царская кровь, она — как и положено до Благовещения — бездетна (да, не девственна, но чиста). Плод их взаимной любви с Мастером идеален (как и в Евангелии) — это роман о Пилате. И все же истинная Мария обретает свою сакральную судьбу только через младенца, через «чужое дитя», которое не ее, не мужа ее, а Богово.

Вместе с Маргаритой в роман Булгакова разом входит мотив ребенка, а редкие импульсивные аналогии с Новым Заветом достигают необычайной остроты: вспомним, например, о том, что после Благовещения в жизнь евангельской Марии тотально вторгается имматериальное инобытие, природа ее существа отныне не принадлежит земле, а отдана Небу. Душа и тело Марии преображаются; впервые от сотворения мира абсолютная трансцендентность — Творец — в ее священном фиале обретает тварность...

Подобное преображение естества переживает и Маргарита, но по законам «булгаковского снижения» она становится ведьмой, ее плоть теряет бренность, она может летать, быть невидимой. В монументальном труде иезуитов Шпрингера и Инсисториса «Молот ведьм» суть ведьминского начала понимается как издевательское глумление над имматериальностью Богоматери, а черная месса — как богохульственное искажение мессы святой. В этом ракурсе «Крем Азазелло» (название отдельной главы), которым намазывается голая Маргарита, пародирует сошествие Святого Духа... — тяжкая телесность жирного желтоватого крема, липкого месива, пахнущего болотною тиной, меньше всего похожа на ангельское озарение молящейся Девы Марии рассветным ликующим светом Благой вести.

Обретая божественность, евангельская Мария тем не менее подчинена всей тяжести земного существования, даже больше — тяготы ее увеличиваются, ей предстоят роды в яслях, бегство в Египет от избиения младенцев, наконец, казнь Сына. Чувствуя опасность рокового сближения дихотомии Богоматерь/ведьма, Булгаков с христианским инстинктом уходит от всего, что могло бы бросить хотя бы малейшую тень сомнения на его Маргариту, вторую главную героиню романа. И действительно ему удалось создать исключительно привлекательный и одухотворенный образ. Автор настаивает: эта безгрешная ведьма ушла в потусторонний инфернальный мир «от горя и бедствий», по сути она обрела свободу. «Теперь в ней во всей, в каждой частице тела, вскипала радость, которую она ощутила как пузырьки, колющие все ее тело». Маргарита ощутила себя свободной, свободной от всего. Стать абсолютно свободной и невидимой в сталинской Москве — такое состояние полета у нашего читателя может вызвать только завистливый вздох. Из бездны бездн на молодую женщину наступало бессмертие, а это тоже проблема из проблем. И все-таки избежать — хотя бы иногда, местами — в столь мощном силовом поле аллюзий с Новым Заветом невозможно.

Не шутка: быть маргиналией на полях Евангелия.

Невозможно, натыкаясь на имя чумы-Аннушки, не подумать о том, что Анной звали мать Марии (автор, отличник по Закону Божьему, знал это), или в диалоге Азазелло с Маргаритой, диалоге, полном двусмысленных обертонов («Понимаю. Я должна ему отдаться») вокруг невозможности физической близости с духом, не видеть, что ножка авторского циркуля утоплена в евангельской реплике: «Мария сказала Ангелу (в ответ на весть, что она зачнет сына в чреве своем), как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет Тебя» (Лук. 1, 34—35). Нельзя не заподозрить, что здесь исподволь пародируется алмазная ось Благой вести — непорочное зачатие, что Азазелло не только сниженный архангел Гавриил, но и дух, «нашедший ее».

Словом, евангельская Мария присутствует в Новом Завете не только лишь в луче постоянного соотнесения с младенцем, как мистическая диада: богоматерь/дитя. Так же в постоянном сопровождении ребенка — либо впрямую, либо потенциально — существует и Маргарита.

Вместе со свободой автор одновременно вручает героине и цель этого дара.

Вот, став «невидимой и свободной», Маргарита, взлетев над Москвой, над «реками кепок» в поисках некой цели своего преображения, (а цель у св. Марии одна — Святое дитя), попадает в дом Драмлита, где среди гадостного бестиария имен Хустова, Двубратского, Кванта и Бескудникова находит ненавистную фамилию Латунский. Затем следует сладострастный погром квартиры критика, который переходит в разгром всего дома. Бесчинство Маргариты останавливает ребенок, невинное дитя в хлеву. Это чрезвычайно важный момент романа. Здесь новоявленная Мария встречается с мальчиком Иисусом.

Топология «Мастера и Маргариты» сродни ленте Мёбиуса — один шаг, и ты оказываешься на обратной стороне, в контексте Нового Завета.

Как единственный ребенок в Евангелии — Иисус, так и единственный персонаж-дитя амбивалентного повествования не может быть не кем другим, как Иисусом.

Этот закон соблюдается в романе неукоснительно.

Пройдем самым внимательным взором текст этого эпизода.

Итак, новоявленная Мария-Маргарита встречается с мальчиком, и тот, обращаясь к ней, один-единственный раз называет ее «мамой», т. е. признает ее право матери: так, просияв, в хлеву Вифлеемском (доме Драмлита) случилось мистическое обретение божественного Сына. Перед нами из тьмы проступает еще одна сакральная парадигма Нового Завета — Богоматерь с младенцем. Но мальчик испуган. Почему? В булгаковском апокрифе мальчик-Иисус «в маленькой кровати с сеточными боками» (С. 237) напуган потому, что ему вдруг открылась на миг алая даль собственной судьбы: участь жертвы, поругание, боль и неминуемая казнь на горизонте жизни...

«Стекла бьют, — проговорил мальчик и позвал: — Мама!

Никто не отозвался, и тогда он сказал:

— Мама, я боюсь.»

И Мария-Маргарита, откинув шторку, влетела в окно и сказала: «Не бойся, не бойся, маленький». В этот один-единственный миг романа она становится матерью... но мальчик Иисус уже овладел зарницей грядущего, и его уже не страшат жуткие провидческие звуки будущих страстей: бой стекла, вопли и свист (воинов в претории Иерусалимской) и шум грозового потока («Дуся, открой! у вас, что ль, вода течет? Нас залило», (с. 235)), который омоет Голгофу в час казни. Не страшат Иисуса и атрибуты грядущих страстей — молоток в руках Маргариты, рогатка... «Это Ситник, — сказал мальчик, — у него есть рогатка» /С. 237/. За столь странной кличкой — Ситник — конечно, стоит евангельский сотник Лонгин, который командовал римскими воинами в день иерусалимской казни в 29 году н. э. А рогатка — все тот же лейтмотив: образ палестинской ветки — трости с губкой, пропитанной уксусом и желчью.

«Воины, напоивши уксусом губку и возложивши на иссоп, поднесли к устам Его» (Иоан. 19, 29).

Провидев неотвратимое будущее, мальчик-Иисус, успокоенный Марией-Маргаритой, засыпает... вот кому еще — кроме Мастера! — снится Ершалаим в череде романных сновидений. Впервые пережив материнское чувство и исповедавшись впервые же, («Была на свете одна тетя. И у нее не было детей, и счастья вообще тоже не было. И вот она сперва долго плакала, а потом стала злая...») — Маргарита умолкла, сняла руку — мальчик спал» (С. 237). Иисус не слышит слов про зло.

Маргарита вылетает из комнаты на свет луны.

Исповедавшись, бездетная (в права вновь вступают законы снижений, душок гиньоля) Маргарита Николаевна устремляется в лунное ночное небо, прочь от сына, прочь из Москвы, в романную даль майской ночи: она «чувствовала близость воды и догадалась, что цель близка».

Какая же цель?

Скользя по силовым линиям мирового зла, Маргарита отнюдь не сама руководит своим полетом. Получив свободу от земных пут, она угодила в путы инфернального. В этом смысле ее рывок в дом Драмлита был чистой воды своеволием (крюк в сторону), там была личная цель — мщение, которая получила надличное измерение — сына. Здесь же, вдали от Москвы, свои цели преследовало инферно: Маргарите предстояло крещение (!) и поклонение.

Силовая линия зла парадоксальным образом ведет ее в водяную купель. После Иванушки Маргарита стала вторым и последним новообращенным сатаниады. Ее крещение столь же тягостно, как и безмолвное плавание поэта в черной бездне безымянной реки, окруженного праздничной чертовщиной. Она приземляется на лесной поляне. Нечистая сила на свой лад приветствует новорожденную королеву Марго. Светлую королеву. Толстомордые лягушки играют под вербами бравурный марш. Русалки и ведьмы приветствуют придворными поклонами. Некто козлоногий галантно преподносит бокал с шампанским. Перед нами поклонение пастухов, радующихся богородице под Вифлеемской звездой, но поклонение в формах сатаниады, где смешаны чистота вербы с лягушачьей плотью. Кроме того, на руках этой Марии нет младенца.

Если сцена крещения Ивана в московском Иордане у подножия Голгофы полна мрачного величия, то любой повтор — по авторской логике — пишется в духе антитезы. На смену мрачному крещению Ивана приходит гротескная сцена купания Маргариты в компании с голозадым толстяком в бакенбардах и в цилиндре. Вдобавок толстяк пьян. Он, как и легионер-бородач на берегу Москвы-реки, еще один из типичного ряда предстоящих в романе, еще один из свидетелей добра или зла.

В мистериальном смысле столь странный зигзаг Маргариты в некую даль, «на юг», тайно пародирует евангельское бегство в Египет, которое Мария совершала после предупреждения ангела об опасности, грозящей Иисусу.

Как известно, новозаветная матрица бегства представляет собой тетраду: Мария, младенец-Иисус, Иосиф с посохом и осёл, на котором ехала Мария с младенцем. В главе «Полет» тетрада налицо, но она по-дьявольски искажена: и если Мария-Маргарита и мальчик-Иисус сохраняют свою цельность в силовом поле булгаковских метаморфоз, то Иосиф — аллюзионный фантом. Поначалу он предстает перед нами в облике толстячка с бородкой клинышком — соседа Николая Ивановича, а затем в виде неканонического перевозочного средства — борова в шляпе и пенсне, оседланного домработницей Наташей.

И начинается это полупародийное бегство в Египет тоже, как и в Новом Завете, с приказа ангела-вестника Азазелло, сказавшего по телефону Маргарите: «Пора! Вылетайте... а затем на юг, вон из города, и прямо на реку» (С. 230). А роль посоха Иосифа, влекущего Марию-Маргариту на «юг, в Египет, к Нилу», исполнила танцующая половая щетка...

Подчеркнем у Булгакова настойчивый мотив театральности всего происходящего, которая бросает тревожную тень на Новый Завет, выявляя в нем сакральную театральность вселенской постановки, делая попытку уличить священный текст в заданности замысла Божьего, в инсценировке Пришествия Спасителя, а значит — в его неправде для человека.

Отметим также и то, что в сцене «бегства в Египет» и «поклонения пастухов» (буколический характер деталей дает основание видеть пастушеский дионисийский колер поклонения) булгаковская фантасмагория по-прежнему носит двойственный характер чистоты и эротической взвинченности, чада и оргиастической голизны, благоговения и отвращения. Метафорическая линза в руках писателя, как правило, искажает фоновые фигуры евангельских страстей, но не центральные; пульсации чертовщины лишь омывают сакральное ядро. Смысл и дух крещения Маргариты в египетской тьме или целомудрие ее встречи с мальчиком-Иисусом никак не искажены, не опошлены, а значит таинства (хотя бы здесь) — вне глумления.

Кроме того, Булгаков сознательно смешивает последовательность евангельских событий: после «бегства» следует «поклонение» — и в этом тоже видно стремление не впасть в явное кощунство, не спародировать поступь событий, не освистать священный сюжет Завета, вся хронология которого исключительно от Бога и потому особенно неприкосновенна.

Та же сдержанность по отношению к евангельским монадам видна и в грандиозной картине великого бала сатаны, хотя в руки дьявола в ночь полнолуния преданы: усекновенная голова псевдопредтечи Берлиоза, священная чаша Грааля и кровь причастия... Масштабная сцена бала нечистой силы постепенно стягивается в лакуну новозаветного празднования, где пирующим гостям «принесли голову его (Иоанна Крестителя. — А.К.) на блюде» (Матф. 14:11).

«Прихрамывая, Воланд остановился возле своего возвышения, и сейчас же Азазелло оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека с выбитыми передними зубами» (С. 269). Вот где Воланд преподает Берлиозу урок подлинного атеизма... Обращаясь к голове, Воланд, цитируя Сталина «факт — самая упрямая в мире вещь», саркастически говорит о том, что «все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере» (С. 269 — отсылка к Новому завету).

Дальнейшее известно: Берлиоз с ужасом уходит в небытие, голова превращается в чашу-череп, которая наполняется живой кровью барона Майгеля, Воланд негромко сказал: «Я пью ваше здоровье, господа» — и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами».

Затем «произошла метаморфоза. Исчезла заплатанная рубаха и стоптанные туфли. Воланд оказался в какой-то черной хламиде со стальной шпагой на берде. Он быстро приблизился к Маргарите, поднес ей чашу и повелительно сказал:

— Пей!»

И та... пьет. Перед нами не что иное, как искаженная демонической линзой евхаристия, Святое Причастие, причащение хлебом (пир) и вином, которое воплощает «тело и кровь» Христовы. Одно из семи таинств христианской церкви. Но, Боже, в каком виде предстает перед нами Завет Христа. Чашей Грааля, чашей Нового Завета стала голова безбожника, а причащающей кровью Христовой — кровь предателя и стукача барона Майгеля.

И все же и здесь Булгаковым — пусть нервически — владеет чувство меры. Хотя, разумеется, для ортодоксальной православной веры здесь налицо только гримасы соблазна, и потому Булгаков для православия — компрачикос Христа и Писания. Евангельское сакральное свидетельство о крови Нового Завета подменено на балу сатаны наглядным кровопролитием. «Конечно, надо быть святым, — говорил Франсуа Мориак, — но тогда не напишешь романа».

Булгаков легко макает перо в ту самую чертову чернильницу, которой Лютер запустил в дьявола.

Вглядимся в тексты романа и Евангелия.

Кровь предателя Майгеля, как и кровь предателя Иуды, не может обагрить и запятнать Свет. Зловещей евхаристией Воланд на самом деле превращает финал сатанинского бала и ночь полнолуния в ночь Тайной Вечери, на которой Христос провел по мирозданию кровавую черту между Старым и Новым Заветом. «И когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня» (отсюда берет исток эпизод с появлением Майгеля — предатель на тайном празднике). «Они весьма опечалились и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?» (Всё сбылось. Не правда ли? — спрашивает Воланд голову Берлиоза...) «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «примите, ядите: сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарив (ср. у Воланда: «Я пью ваше здоровье, господа»). («Подал им и сказал: пейте из нее все»; т. е. все должны пить из одной чаши — и пусть никого не минует чаша сия — вот почему Воланд, отпив сам, приказывает Маргарите: Пей!). «Ибо сие есть Кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставлении грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (ср.: «Не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю. И там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья» (С. 271)).

Вчитываясь в евангельские строки (Матф. 26:21—30), мы видим, что и там, в Писании, вся атмосфера Тайной вечери, тайного праздника в день Пасхи иудейской, пронизана томительным ожиданием предательства, что на стол скромного пира с одним хлебом и сладкими баккуротами и единственной чашей вина уже упала и сгущается тень и ночь Елеонской горы, где Христос будет взят стражей; что сквозь эту густую ночь жемчужно сияет грозовой свет Голгофы, и, наконец, увы, именно эта ночь зла, ночь причащения, время сатаны, который вошел в Иуду («и, обмакнув кусок, подал Иуде... и после сего куска вошел в него Сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее»).

В общем, дух новозаветной ночи и атмосфера предательства сохранен и повторен в романе.

В сюжете евангельской вечери есть сатана — предатель — пир — чаша — кровь — евхаристия — и преображение. Булгаков следует этой же схеме, после первого же глотка из чаши Воланд преображается, и вместо грязной заплатанной сорочки и стоптанных ночных туфель на ногах князя тьмы появляется черная хламида, а на боку — шпага, как у Мефистофеля. После второго глотка Маргариты слышен крик петуха (петух отрекшегося Петра?). Причастие мгновенно уничтожает Тьму, в прах гости рассыпаются, угасают миллионные огни, обрывается бал, которым на свой лад сатана, причастившийся вином, подобно Иуде за столом Вечери, по-сатанински почтил евхаристию, и подобно Христу причастил Маргариту.

Как видим, мировая линия Зла настойчиво ведет Марию-Маргариту от Благовещения к хлеву и яслям Вифлеема, к преображению, к исповеди, затем крещению и причащению. Находясь, по хронологии романа в ночи полнолуния, которая случилась после казни Христа, бал сатаны смещается автором в две другие временные точки: 1) в ночь Тайной вечери и 2) пир Ирода.

Тем самым отчасти снимается одиозность сатанинского веселья в трагическую ночь после распятия. Булгаковский бал Воланда на мистериальной плоскости инкарнации случился до казни Христовой.

Если посмотреть на бал ста королей в ракурсе Марии-Маргариты, то обнаружится еще один евангельский сюжет, положенный автором в основание этого фантазийного кошмара — поклонение волхвов, магов и царей с Востока, Пресвятой Деве Марие. Незадолго до начала бала Маргариту омывают в бассейне горячей кровью. Вместо Гаспара, Балтазара и Мельхиора ей прислуживает бандитская троица Коровьев, Бегемот и Азазелло. Сотни блистательных гостей, поднимаясь по исполинской лестнице, целуют колено королевы. Маргарита облетает залы, полные света, музыки, людей, бассейнов с шампанским... панорама сатанинского веселья во дворце вселенского Ирода, казалось бы, утверждает безусловное торжество зла на Земле, но евхаристия по Воланду в один миг гасит огни вакханалии и марши нечистой силы; кроме того, оказавшись в самой купели зла, в блистающей антрацитовой черноте его чрева, Маргарита все-таки — пусть и не без помощи сатаны — совершает один благой поступок.

Благой — с точки зрения Булгакова.

Перед нами этическая кульминация романа.

Прочитаем ее.

Б.В. Соколов3 убедительно указал на источник истории с Фридой и ее убитым младенцем — это булгаковская контаминация двух судеб женщин-детоубийц: Фриды Келлер и девятнадцатилетней Коннецко. В истории Фриды Булгаков, как отмечает комментатор, задел и тот факт, что убийство ребенка Фрида совершила в мае, как раз в пасхальную неделю (Провидение бездействует?) 1904 г., кроме того, судьба Фриды — почти калька с судьбы гётевской Гретхен. Булгаков, поклонник Фауста, не мог этого не заметить. Конечно, по высшему счету, несчастная Фрида — скорее жертва, чем убийца. Но роман здесь касается святая святых — отношений Мадонны с младенцем, и тут немедленно разверзаются ужасные последствия прощения Фриды. Если попытаться, хотя бы неуверенно, определить иерархию преступлений от самых тяжких до менее тяжких, то все-таки грехом номер один будет убийство невинного младенца. Выходит, что самым темным основанием всех преступлений, совершенных тысячной армией гостей на великом балу сатаны, является именно преступление Фриды, соль злодеяния. Точно так же, как все зло ветхозаветного мира покоится на грехопадении Адама и Евы, а новозаветного — на казни Иисуса Христа. В этой метафизической точке убийство невинного младенца в Сен-Галлене совпадает с закланием невинного Агнца, то есть с казнью Иисуса Христа в Иерусалиме, на котором тоже нет вины. В этом ракурсе судьба Фриды и ее прощение Маргаритой — парафраз и предвосхищение судьбы романного Пилата, и его прощение Мастером. Но спрашивается, можно ли простить детоубийцу? Конечно, нет! Фрида Келлер была приговорена к смертной казни, но помилована (простить нельзя, можно помиловать), и казнь ее была заменена пожизненным тюремным заключением. Фрида на балу умоляет Маргариту не о прощении, а лишь о том, чтобы ей перестали напоминать — на том свете — об ужасной вине, перестали класть на виду роковой платок, которым был задушен ее ребенок. Она умоляет отменить эту сатанинскую казнь, и Маргарита своей властью (это подчеркнуто автором, в своем волеизъявлении человек равен и Богу и сатане) прекращает пытку.

Сложнее с Понтием Пилатом... Евангельский прокуратор Понтий Пилат, безусловно, не только убежден в невиновности Иисуса, но еще и пытается спасти его от гнева иудеев и синедриона. Сначала он ищет выход в казуистике законов (отсылает Иисуса как галилеянина из области Иродовой, на суд к Ироду), когда же Ирод отказывается от права, предлагает синедриону выбрать между Иисусом и Варравой, и, наконец, под беспрецедентным давлением синедриона и толпы демонстративно «взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы» (Матф. 27:24). Словом, вина Пилата весьма относительна, хотя, разумеется, он мог не утверждать приговор синедриона, но побоялся доноса к императору Тиберию. «Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий делающий себя царем, противник кесарю» (Иоан. 19:12). Булгаков прав: Пилат испугался, вот почему трусость — наихудший из грехов. Но... но ведь «казни не было?» — спрашивает Пилат Иешуа в финале романа.

В провиденциальном смысле казни действительно как бы не было, потому что ее отменило Воскресение Христа, но были страдания и была смерть на кресте. И все же выходит, что перед нами в страстях Господних развернута не жизнь, а грандиозная театральная инсценировка Бога? (Этот жгучий вопрос так и нависает на кончике булгаковского пера: вышучивая Нагорную проповедь, он представляет ее с театральных подмостков Варьете, а в светопреставлении финала, выделяет представление.) И в этом вселенском розыгрыше Бога все понарошку: и кровь, и казнь (которой «не было»), и предательство (которое и не предательство вовсе, а лишь повод к воскресению)?

Опять подчеркнем этот театральный нажим автора — мы ответим на него в своем месте — и вернемся к Маргарите.

Если даже Пилата можно простить, то Фриду тем более надо пощадить — считает автор, и Маргарита прощает детоубийцу. Но все не так просто, Михаил Афанасьевич! Спрашивается, да милосердно ли благо, родившееся из рук зла, вырванное из сердца сатаны в ночь полнолуния? Ответ чрезвычайно важен.

Итак, Фрида избавлена от рокового платка, которым она убила своего младенца. Но таким милосердием автор — одним жестом превращает дьявольское поклонение волхвов-убийц, из пусть одиозного, но все ж таки лишь пародийного намека на святое поклонение Младенцу, в действительную кощунственную пародию на весь приход Христа в мир. Здесь парадокс показывает зубы. И вот почему это происходит. Писатель в раже вдохновения перешагивает роковую черту и еретической линзой искажает уже не края, а самый центр евангельской парадигмы, там, где помещена Мария с великим Младенцем на руках. Вольно или невольно, но получается, что булгаковские карикатурные балтазары поклоняются бездетной деве, которая к тому же прощает (!) детоубийство. На плоскости инкарнации Мария-Маргарита якобы прощает и детоубийство сына своего.

В свете Нового Завета любые аллюзии с младенцем, который к тому же будет убит сразу же после рождения собственной матерью, убит и тайно зарыт, слишком двусмысленны. Здесь бездны бездн разверзаются, авторский релятивизм достигает крайних степеней, собственный гений жарко соблазняет самого же автора безграничными возможностями воображения... О каком милосердии можно здесь говорить?

Но отведем взгляд, но подведем черту.

Надличный вывод этой сцены только один — новорожденный младенец-Иисус мертв, спасение человечества от первородного греха отменяется навсегда.

Словом, детоубийцу Фриду (о второго Пришествия) прощать не имеет права никто! Ни сатана, ни Маргарина, ни автор...

Кроме того, по все той же логике пересечения Нового Завета с текстом романа, — Фридин платок, которым она задушила ребенка, — это не просто женский платочек, а плат, апокрифический платок Св. Вероники, которым та утерла кровавый пот с лица Сына Божьего по его пути на Голгофу и на котором навечно запечатлелся нерукотворный образ Спасителя. (М. Чудакова отмечала, что в первой редакции «Мастера и Маргариты» присутствовала история Вероники, которая утерла Христу кровавый пот со лба белым платком.) В столь мощном поле сакральных ассоциаций невозможно безопасно повторять даже такую, казалось бы, мелочь — платок.

Булгаков впал в роковую ошибку; из посылки, что Бог попускает существование Зла и в этом смысле оно выступает как Зло по Богу, как Зло-Благо, он сделал неверный вывод, что и Зло способно породить Благо помимо божественной воли, Благо от себя, Благо не от Бога, а от Зла.

Тем самым он наделил Зло качеством самостоятельной сущности, но Благо Зла вне Бога и только от себя — абсурд, ведь ничто в мире не может состояться и быть вне вселенской сферы Провидения, в том числе и Зло, и свободой воли оно может обладать только от Бога и в Боге же! Допустить мысль о том, что Зло-Благо может породить из себя по прихоти злой воли не только Зло как Благо, но и Зло без малейшего присутствия Бога, как: Зло — Зла, значит утверждать, что Зло (сатана) есть сущность, равновеликая Богу, но два сущих — это еще один абсурд, потому как сущее именно потому сущее, что оно единственное всё.

Следовательно, Зло не сущее, не равное Богу, и оно неспособно творить Зло по собственной прихоти, Зло Зла, и только в этой детерминированности Зла Богом и есть основание для высшей справедливости, для того, что «все будет правильно, на этом построен мир». Нет Зла от Зла, есть только Зло Бога. Сатана — эманация Бога, но не ипостась: что делаешь, делай скорее, говорит Христос сатане, вошедшему в Иуду, и, попуская Зло для себя, спасает мир. Эти отношения Бога и сатаны хорошо понимал Гёте: его Зло только вечно хочет, желает Зла, вечно томится в желании стать сущим, но вечно совершает Благо. В этом суть отпадения сатаны от Бога, который наделен свободой воли лишь в свободе желания Зла, но лишен возможности творить его от себя.

Все возможное Зло свернуто присутствует в Боге, а не в сатане, это надо подчеркнуть мысленно.

То же самое «гётевское» понимание природы Зла присутствует у Пушкина: его влюбленный желая полюбить

и стать Благом для любимой, но Благом не от Бога, а по собственному хотению, губит любимую, потому что Злу не дано творить даже и добро помимо Бога, оно не сущее, и не обладает своим «зловолием». Зло может быть только тем, что оно есть — Зло Блага — и не может стать тем, чем желает: благом Зла и Злом Зла. И если Зло есть, по сути, недостаток Бога, недостаточное его присутствие во Благе, что и делает его Злом Блага, то Злое не может быть недостатком Зла, оно всегда присутствует целиком в самом себе, оно обречено быть тем, что оно есть, и неспособно стать собственной противоположностью. Зачем же тогда, спрашивается, Зло существует в мире? Зло попущено Богом только для человека, так Бог гарантирует человеку свободу воли.

Булгаков ощутил опасность подмены творца Воландом, вот почему сатана избегает творить реальность от себя, и не он сам прощает Фриду, ее прощает Маргарита, но и при этой сдержанности «зловолия» все равно следует роковой вывод: Зло попускает подобно Богу возможность творить Благо помимо Бога, от себя, по собственной прихоти-воле. Сатана дает право ведьме Маргарите творить добро, дает ей возможность милосердно простить Фриду, но, разумеется, никакого Блага из ее поступка выйти на деле не может — гибель немедленно настигает великого Младенца. Значит, что же получается: Христа убивает его же собственная мать Богородица?.. Пожалуй, это единственный судорожный момент великого романа, где, репетируя будущее прощение Пилата, автор всерьез оступается в серную жижу Ахеронта; слишком личной для него была — как мы уже писали — проблема Сына, которую он сможет решить только к концу жизни. А пока... пока его Младенец (роман) мёртв. И тогда всё описанное булгаковским гениальным пером грозит превратиться в фарс, в грандиозное богохульство.

Бог в форме эманации творящего Слова оставляет автора; его подсознание получает глубокую рану; подтекст вступает в противоречие с желанием Булгакова оправдать Бога и утвердить Христа в своей романной теодицее. Роман отпадает от Слова. В сцене прощения Фриды текст, на наш взгляд, начинает умирать, предуготовляя близкую смерть автору. Переклички с Евангелием замирают, глохнут, перводвигатель отключается от романного действия события движутся по инерции, словно в оторопелой тишине раскаяния. После смерти мистического Младенца сатана наконец получает все желанные права творящего зло Зла; отныне дьявол как царь подлунного мира и князь Тьмы, породившей Свет, торжествует на всех плоскостях романа, пока, в конце концов, не появляется в гордом одиночестве на вершине прекрасного здания, взирая на огромный город у его подножия. (Это здание — дом Пашкова, бывший Румянцевский музей. Он выбран подножием дьявола потому, что здесь в специальном помещении хранилась легендарная картина Александра Иванова «Явление Христа народу. Художник преподнес свое творение императору Александру II, а тот передал картину в Румянцевский музей, в Пашков дом. В 20-е годы музей был закрыт, картина спрятана в запасниках... Словом, Булгаков в своем романе решил продемонстрировать «Явление сатаны народу».) На мистериальной плоскости инкарнации это то самое здание, о котором в Новом Завете, в главке об искушении Иисуса, сказано: «Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Матф. 4:5—6).

В провиденциальном смысле одинокий дьявол на крыле храма означает только одно: Иисус соблазнился и спрыгнул. Трудно представить себе последствия такого вот соблазна. Во всяком случае, тогда пришествие Христа отменялось бы... Интуицией стихийного богослова, чувствуя невероятную угрозу столь демонической картины, уже и без того смертельно раненный тайным богохульством главного сомнения (речь о нем впереди), вкупе с крайностями релятивизма в эпизоде с убитым младенцем Фриды, Булгаков только исключительным невероятным сюжетным усилием отменяет Смерть Младенца (между окончанием романа и временем вписывания новой сцены прошел год! С июня 1938 по май 1939-го) и, восстанавливая — не торжество, нет — а лишь равенство Бога, посылает Воланду... Левия Матвея.

Единственное место в романе, где автор признает Бога в Иисусе (Га-Ноцри).

Впервые между Ершалаимом и Москвой прорастает связующая сюжетная пуповина, впервые потустороннее свидетельствует о себе в посюстороннем. Но как свидетельствует? Бог через Матвея прочит сатану устроить судьбу Мастера. В первом варианте романа (отмечено М. Чудаковой) Бог приказывал.

Именно в диалоге с Матвеем на каменной террасе московского Лифостротона Воланд наконец-то заявляет о фаустианском симбиозе существования добра и зла. Тут его кредо: «Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?» (С. 354).

Вот это слитно-согласное сосуществование добра и зла, Бога и сатаны и есть ответ Булгакова (ответ вслед за Гете, и в рамках гётевской же мысли; ответ после того, как данной сценой был устранен просчет с Фридой) на кардинальную проблематику теодицеи: каким образом всеблагой Бог допускает мировое Зло? Не всякая ли вина — в этом случае — вина Бога? Это вопрос первый. Тем более если Провидение — по природе своей — провидит развитие всех событий... Скажем, в чем вина Иуды или Понтия Пилата, если еще на недоуменный вопрос Иоанна Крестителя: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» — Иисус отвечает: «...оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Матф. 3:14—18). Таким образом, вопрос второй: не есть ли вся грандиозная мистерия Нового Завета всего лишь тотальное исполнение провиденциального текста, в котором исполнители надлежащего, с подсказки абсолютного Суфлера, не имеют ни грана свободной воли, а следовательно, все вины человеков — фикция? И вина за случившееся с Христом, таким образом, лежит все-таки на самом Боге и в Боге положена... Теологи по-разному отвечают на этот «проклятый» вопрос».

Не будем входить в тонкости столь сложной проблематики теодицеи, которая выходит за рамки нашего исследования. Отметим только самое необходимое, и, отвечая на вопрос второй — о роли Провидения и вине Бога, скажем только, что выход из логического тупика (если абсолютная предопределенность лишает мир свободы значит феномен и ноумен — синонимы, и никакого повода в существовании реальности, для инобытия нет, что невозможно, поскольку мир существует) заключен, на наш взгляд, в структуре феноменального, которое представляет собою серию дискретных феноменальных же актов4.

Имея некую временную протяженность, каждая фаза актуального развивается от абсолютной свободы к абсолютной необходимости, от абсолютной потенциальности — к абсолютной актуальности. Потенциальное — это свернутая возможность, она не имеет длительности, но имеет сущность.

В этом смысле то, что случилось, могло и не случиться, но то, что не случилось, конечно же, случиться не могло.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление, чтобы глубже понять проблематику, с какой пришлось столкнуться Булгакову, а еще раньше — и всей философской мысли теизма, озадаченной парадоксом свободы человеческой воли, встроенной в феномен божественного упреждения или Божьего Провидения.

Скажем, в евангельском эпизоде крещения Иисуса Иоанном Крестителем сам факт крещения имел возможность (потенцию) как случиться, так и не случиться. В начале становления явления феноменальный акт не имеет еще ни малейшего грана актуальности и целиком находится в трансцендентном, точнее, в интеллигибельном (в сфере чисто мыслимой Богом), т. е. Креститель обладает полной свободой крестить или не крестить Иисуса, и его свободная воля вся в стороне потенциального, где она интеллигибельно же и осуществляет свой выбор. В провиденциальном смысле, будучи чистой потенцией, Креститель не существует. Он между двумя актами (фазами) феноменального, предыдущим и последующим... «Ты ли приходишь ко мне?» — недоуменно спрашивает Креститель Христа. Потенциальное начинает — в длительности мгновения — обретать актуальность, осуществляя на интеллигибельном всю попущенную полноту выбора и, исчерпав ее, как бы аннигилирует всю потенцию (говоря всю, мы ведем речь о попущенной части актов выбора, но не о всем бесчисленном множестве возможностей, которое уходит в дурную бесконечность). Или, по терминологии того же Николая Кузанского, возможность «свернуто» заключена в Провидении, и если она не востребована человеческим выбором, она так и останется «свернуто» пребывать в Провидении. Итак, все потенции, заключенные в акте выбора, снимаются, за исключением одной, которая скачкообразно обретает полную, единственно возможную актуальность или конечность потенциального. При этом свобода воли утрачивается, но обретается длительность... «Оставь теперь, — отвечает Иисус Иоанну, — ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И Креститель решается крестить Спасителя в иорданских водах...

Итак, исчерпав все внеположные варианты возможного, Бог не лишает человека свободы выбора, свободы воли, а лишь гарантирует ее безусловное выполнение тем, что неизбежно имплицирует (тесно связывает) в самом себе все варианты возможного выбора, и тем, что актуализирует очередную порцию реальности, эманирует сущее, снимая противоречия (небытие) потенций. Каждая потенция при этом подчеркнем: каждая — имеет шанс стать бытием, свобода творения по отношению к Богу гарантируется этим, и каждый акт, пусть свернуто, но осуществляется как сущность в Провидении до конца, ведь кроме всего прочего Бог творит из будущего (например, цветок, как платоновская идея цветка, давно есть, он готов, ему осталось только свободно вырасти навстречу себе; так отражение в зеркале никогда не промахнется мимо предмета), и в этом смысле сиюминутный мир для него неожиданность, а в человеке он часто терпит фиаско. То есть: а) творение неуклонно приближается к Богу; б) Провидение лишь гарант осуществления свободной воли, а не демиург кукол; в) бесконечное со-творчество и со-божие тварного становятся поводом — иным, или инобытием — для сущего. «В Боге свернуто все, даже противоположности, ничто не может избежать его провидения: сделаем мы что-нибудь противоположное тому или ничего не сделаем — все уже было заложено в провидении Бога. Потому ничто не случится иначе как согласно божьему провидению»5.

Согласно, но не неизбежно.

Согласно с нейтральным наличием в Боге всех без остатка возможных явлений и всех без остатка возможностей человеческого поведения. Провидение — материальная матрица будущего, в котором и заключена возможность осуществления всех манифестаций настоящего. Но развертывает эти бутоны блага на ветках вечности сам человек по своей прихоти, в том числе и цветы зла. Снимая в мыслимой сфере противоположности потенций, помысливая их, Бог уже тем самым реализует всю полноту человеческого выбора, и только гарантируя любое действие, дает саму возможность осуществиться одному единственному6.

Так человек остается свободным...

«Тогда Иоанн допускает Его» (Матф. 3, 15). Христос входит в Иордан; абсолютная необходимость свершается, и опять «порция бытия» вступает в фазу (паузу) дискретного между, в небытие потенциальных сущностей, из которого эманирует вновь в акте абсолютной свободы воли, т. е. «свобода воли» принадлежит не только и не просто человеку, а является частью свободы более обширного пространственно-временного континуума — вместе с Крестителем из небытия рождается и Иордан, и не человек — мера его.

Любопытно отметить на полях Евангелия, что единственный, кто весь погружен в сферу должного и, конечно, не имеет ни грана потенциального в страстях Христовых, — это Бог. (Бог — это «актус пурус», чистая абсолютная актуальность без единого грана потенции; по определению Фомы Аквинского). Парадокс — Христос в иерусалимских событиях не имеет свободы воли, его бытие абсолютно лишено всякого выбора. Вот еще почему он — жертвенный Агнец.

Но эта жертвенность надлежащего исполнить не лишает других людей свободы воли по отношению к нему, а только лишь сакрализует их любые поступки. Но поскольку Бог не может не быть вне сущего, следовательно, вочеловечиваясь, богоявление не может не избежать необходимой фазы сущего: движения от потенциального к акту7.

Каким же образом абсолютная необходимость (Бог) может впасть в состояние абсолютной свободы (человек), не противореча собственной сущности? Как Абсолют обретет детерменированность?

Возможно, противоречие это снимается тем, что для Иисуса все новозаветное бытие — от Благовещения, рождения, крестного пути, казни до Вознесения — представляет собой единую целокупную гомогенную сверхманифестацию, которая лишена дискретных пауз внутри самой себя.

Но вернемся от проблематики Боговоплощения к бренности отношений между Провидением и свободой человеческой воли. Вывод из сказанного выше напрашивается такой: Провидение осуществляется только там и тогда, где и когда дотла исчерпывается всякая случайность и детерминируется потенциальное (то, что не случилось, случиться не могло). Провидение или надлежащее — только лишь гарант становления актуальности, не более того. Необходимость — результат свободной воли потенциального. Хотя мимо Провидения, в коем — всё, не пройдешь, необходимость не сводится к неизбежности, актуальность не следствие эманации Провидения, а причина самой себя. Сфера осуществления предопределения — только потустороннее, в посюстороннем воля Провидения отсутствует, есть только попущенная воля тварного.

Скажем, в предательстве Иуды не было безнадежной обреченности Иуды на предательство Христа, он мог бы и не предавать. Воля Иуды была свободна, но предательство как ведущий принцип человеческого бытия потенциально лежало в мире должного и рано или поздно, тут или там, здесь или не здесь, в этом или в том, завтра или сегодня, должно было исполниться по отношению к любому (в том числе и Христу)... У Иуды вполне могло бы быть другое имя, ведь Иисус пришел в падший мир греха, где грешникам несть числа.

Но, странное и удивительное дело, грех мира сумел прикоснуться ко Христу только один раз и то — поцелуем (ибо все остальное: арест, трусость Пилата, поругание тернием и бичами, казнь никак не умаляют первого предательства и сводятся к нему одному). То есть Провидение, в силу своей благости, идеализировало палестинский мир времени первого пришествия настолько, что грех в присутствии Христа был попущен Богом только один-единственный раз! Но и этого оказалось слишком, и Иисус был немедленно распят на кресте.

Если дискретность существования, на наш взгляд, разрешает антиномию между надлежащим исполнить (Провидением) и свободой воли, то сложнее обстоит дело с идеей благого управления миром и наличием мирового зла. (То, что особенно волновало богословов и стихийного теолога Булгакова.) Каким образом Всеблагость попускает зло?

Первый вопрос все еще ждет ответа.

Классический ответ о природе зла пока есть только у Фомы Аквинского, и он непревзойден: «Совершенство вселенной требует, чтобы были и некоторые вещи, которые могут отступить от своей благости; потому они и в самом деле время от времени делают это. В этом и состоит сущность зла»8.

Св. Фома далее утверждает, что если у блага есть начало и оно в Боге, то у зла начала нет, то есть вина лежит не на Боге, а на принципе совершенства его творения, полнота этого совершенства и требует, чтобы «была тень». Современная христианская трактовка теодицеи исходит из принципа свободы воли; свобода сотворенных Богом ангелов и людей не может быть усеченной, несовершенной, а значит, для своей полноты допускает возможность морального зла в тварном и ангельском мире. Иную аргументацию приводит Лейбниц в своем трактате «Теодицея» (сам термин введен Лейбницем); по сути, он продолжает эстетический подход св. Фомы и считает зло необходимым элементом предустановленной гармонии, тенью совершенства. Зло не создано Богом, но лишь попущено его всеблагостью, чтобы подчеркнуть и оттенить добро. Благо любви невозможно опознать без оппозиции: ненависти, зла; следовательно, мир не зол, а симметричен... и все же, как ни красив подход св. Фомы и Лейбница, можно задать, например, такой вопрос: обеспечивая свободу воли, Бог мог бы исключить зло, свернутое в самом себе, и человек, как Адам, был бы потенциально лишен возможности впасть в грех от себя? Вариации блага бесконечны, мир, лишенный зла, не был бы асимметричен и не менее совершенен, если само Провидение не знало бы зла, но как его недостаток мог бы почувствовать человек?

Слова Воланда о необходимости «теней» — возможно, и есть следствие знакомства Булгакова с идеями Лейбница, но в романе Булгаков предлагает собственный еретический взгляд на суть мирового зла. Причем это и не мысль как таковая, а одиозная картина существования сатаны и Бога, между которыми есть определенные отношения (здесь многое из Гёте). И картина эта лежит, целиком в еретических мыслях богомилов (отмечено И. Бэлзой) или иезидах (отмечено Б. Соколовым), которые «думают, что Бог повелевает, но выполнение своих повелений поручает власти дьявола».

В этой же стороне лежит и наблюдение Н. Утехина9 о том, что Воланд воплощает «могучую ночь», животворящую силу жизни.

Но, пожалуй, ближе всего мироздание, по Булгакову, стоит к манихейскому мировидению Якова Бёме, который писал, что дьявол — одна из сторон Бога, эманация его вездесущности, обособившей Его гнев и зло. Зло, по Бёме, есть принцип отрицательности, формула, по которой единая сущность Бога разделяется на два изначально. Потому что однородное не может быть духом. «Ибо в одной сущности, где нет раздельности, которая едина, нет никакого знания»10.

То есть, в отличие от св. Фомы Аквинского, принцип зла — согласно Якову Бёме — лежит в самом Боге, не зло, а лишь принцип, значит Бог остается всеблагим.

Торжествует все тот же скрытый эстетический принцип гармонии.

Анализируя человеческую природу, Бёме пишет: «Во всех есть яд и злоба; оказывается, что так должно быть, иначе не было бы ни жизни, ни подвижности, не было бы так же ни цвета, ни добродетели, ни толстого, ни тонкого или какого-либо ощущения, но все было бы ничто».

Не правда ли, это снова напоминает размышления булгаковского Воланда?

Наконец — и здесь наиболее полное согласие с духом «Фауста» и буквой «Мастера и Маргариты» — Бёме подчеркивает: «Зло или отвращение побуждает добро, как волю, снова стремиться к своему первоначальному состоянию, как к Богу, и внушает влечение к добру, как к доброй воле»11.

Не стоит, наверное, доказывать, что за все время визита в Москву сатана не совершил на единого злого поступка. Все жертвы его гротескного страшного суда подлецы и негодяи; единственное исключение Иван Бездомный, наказанный за свой атеистический «неведомый шедевр», раскритикованный Берлиозом. Но меньше всего он жертва. Мировая линия зла, напротив, ведет грешников к крещению и покаянию. Даже Варенуха перестал хамить по телефону. Словом, Воланд — рыцарь зла, ведущего к благу.

Конечно, такой союз — несомненное богохульство с точки зрения православной традиции. Но наша цель — не анафема Булгакову... в его декадентском теизме откровенно заявлено: да! — хотя Бог и сатана заодно, но не против человека. А что еще важней — так это то, что истинный смысл происходящей в Москве чертовщины, тайна сатаниады могут быть прочитаны и поняты только в святом евангельском контексте. Ему, ему, Новому Завету, тотально принадлежат все родники смысла, бьющего в мистической иудейской пустыне московского пекла. Текст романа насквозь пронизан подводными токами ведущей мифологемы, персонажи то и дело попадают в фокус эзотерической линзы «благой вести», а фабула движется только в русле евангельских констант: крещение, благовещение, поклонение волхвов и пастухов, усекновение... шаг по ленте Мёбиуса, и небо майской жары над тобою сменяется палестинскими небесами. И хотя строю канонического Евангелия, формам Нового Завета автор своими метаморфозами наносит известный урон, смысл и дух Благой вести — как мы это уже пытались доказать — остается нетронутым, сакральным.