Термин «фрактальный» введён в современную науку американским исследователем Бенуа Мандельбротом1. Изучая геометрические формы, Мандельброт разработал теорию, названную им фрактальной геометрией; эта математическая теория описывает формы, имеющие дробную размерность. Центральным предметом фрактальной геометрии стал один из самых сложных объектов в современной математике, который носит его же имя и называется множеством Мандельброта.

Хотя вторжение математической терминологии в чисто литературоведческую статью выглядит, пожалуй, рискованным, нам ничего не остаётся, как идти до конца, потому как целый ряд устойчивых явлений и особенностей текста романа аллюзиативному подходу просто недоступны.

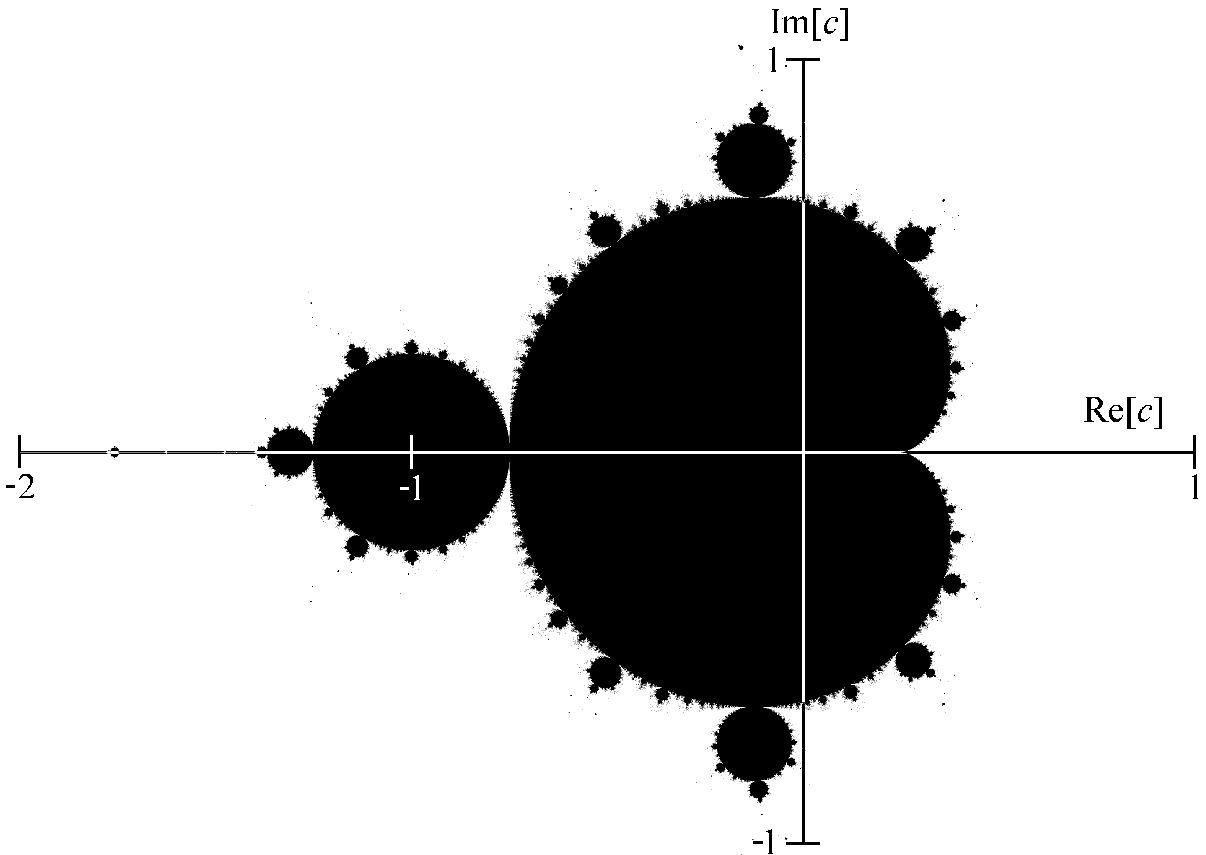

Напомним, что всякий математический объект можно изобразить на комплексной плоскости (и здесь и ниже для понимания вполне достаточно школьной алгебры), которая представляет из себя огромное двумерное (плоское) пространство чисел. Множество Мандельброта — это полученное на компьютере изображение множества всех комплексных чисел C, для которых величина выражения Z 2 + C остаётся конечной даже после бесконечно большого количества итераций. (Итерация — математический процесс, основанный на повторении.)

Напомним, также что комплексными числами называются числа вида X + IY, где X и Y — действительные числа, а i так называемая мнимая единица, т. е. число, квадрат которого равен 1. Каждое комплексное число можно представить точкой (чёрной или цветной) на плоскости, ограниченной прямоугольными координатами. Комплексная плоскость содержит бесконечное число таких точек-чисел...

Так вот, на комплексной плоскости множество Мандельброта выглядит загадочной чёрной зловещей восьмёркой, лежащей на боку. Бока этой восьмёрки покрыты как бы наростами, каждый из которых представляет миниатюрную копию самого центрального множества. Внутренняя часть восьмёрки интенсивного чёрного цвета, зато её контур обведён пылающей ослепительно белой радужной короной, которая, по мере отдаления, постепенно темнеет и, исчерпав спектральные оттенки голубого, синего и фиолетового, переходит в чёрный.

В основе этой фрактальной графической сюиты лежит итерационный процесс, в результате которого комплексные числа, расположенные вне множества Мандельброта, стремятся к бесконечности. Числа же, находящиеся внутри границ множества, внутри восьмёрки, остаются в его пределах, совершая иногда поразительные по красоте причудливые флуктуации (от лат. fluctuatio — колебание).

В сверкающей короне мы можем наблюдать бесконечную регрессию форм, восхищающих своей сложностью и необычной красотой. Порой кажется, что так выглядит в разрезе вселенная, если охватить её всю разом одним взглядом с некой божественной высоты. Обращение к столь экзотическому объекту математики в данной литературоведческой работе продиктовано целым рядом причин. Основные — это: поиск наглядной структурной модели, способной стать графическим аналогом романного текста, и терминологический вакуум, практическое отсутствие терминов, в которых можно обозначить некоторые структурообразующие процессы, какие можно наблюдать при анализе того же текста, взятого именно как топологическое множество (совокупность однородных объектов), как множество структурных элементов (единиц), начиная — например — от множества зеркальных симметрий в тексте и кончая — например — множеством асимметричных пространств. (Заметим, что данное эссе/приложение не претендует на концептуальную целостность, напротив, это скорее фрагментарный эскиз теории, фрактальный ракурс изучения текста, наконец, стремление к тезаурусу, к формированию словаря терминов для некой интеллектуальной внятности, способной выйти за рамки чисто аллюзионной литературной логики вечного объяснения чего-либо через что-либо.)

Итак, множество Бенуа Мандельброта представляет из себя «самый сложный объект в математике», который выявляет целый ряд фрактальных особенностей, которые на наш взгляд имеют аналогичные формы в любом, в том числе и исследуемом романном булгаковском тексте. О каких же формах идёт речь? Вот как они выделяются у Мандельброта, цитируем (выделено полужирным мною. — А.К.):

1. «В окрестности множества Мандельброта мы видим микроскопические версии, как бы подвешенные в «атмосфере» комплексной плоскости».

2. «Однако это впечатление обманчиво... Множество Мандельброта является связным. Поэтому даже миниатюрные версии множества (копии чёрной восьмёрки), кажущиеся изолированными в комплексной плоскости, на самом деле соединены с родительским множеством тонкими волокнами».

3. «В каждом квадрате конечного размера содержится бесконечное количество миниатюрных версий множества, из которых при любом увеличении можно разглядеть лишь несколько».

4. «Ни одно из миниатюрных множеств Мандельброта не являются точной копией родительского множества. Более того, между этими миниатюрными версиями множества также имеются некоторые бесконечные различия».

И ещё один весьма вдохновенный пассаж: «Теоретически можно «разглядывать» любую часть множества при любом (!) увеличении на дисплее. Издали множество напоминает приземистую, покрытую бородавками и лежащую на боку восьмёрку. При большем увеличении мы обнаруживаем, что каждая бородавка представляет собой крошечную фигуру, очень похожую на само множество. Переносясь ещё ближе к плоскости, чтобы лучше разглядеть одну из этих крошечных фигурок, мы видим совершенно другую картину: перед нами возникают ряды и спирали из бесчисленных усиков и причудливых завитушек, напоминающих биологические образования. Увеличив теперь одну из завитушек, мы видим, что она состоит из парных завитков, соединённых между собой тончайшим филигранным узором-мостиком... Какова же мощность микроскопа, реализованного на экране дисплея? Теоретически достижимое увеличение множества Мандельброта намного превышает увеличение, необходимое для того чтобы рассмотреть внутреннюю структуру атомного ядра»2.

Если мы бросим подобный фрактальный взгляд на текстуальное множество романа Булгакова, то легко обнаружим его общую бинарную структуру, о чём уже писалось не раз, но обманчивое впечатление, что якобы роман об Иешуа находится внутри московского текста или существует параллельно, уступает истинному расположению двух текстов. Московское повествование находится на воображаемой плоскости топологического сечения внутри ершалаимского текста, причём семантическая граница у двух частей практически одна, и все это бинарное целое находится на новозаветной матрице. На взятой нами наглядной модели московско-ершалаимский текст соотносится с чёрной сердцевиной восьмёрки Мандельброта, колебания контура которой на новозаветной плоскости и создают фрактальную корону значений. Только здесь, в коронарном сиянии множества Мандельброта, только здесь, на причудливой линии регрессии форм и возникает истинная смысловая внятность текста, только здесь возникает визуальная радуга, обладающая формой (всё доформенное лежит в чёрной сердцевине фрактальной восьмёрки), а форма — в высшем смысле — лишь развёртка интровертного содержания, манифестация, делающая актуальной потенцию, обретая внятность формовоплощения, мысль становится поводом для чтения. О том, что московско-ершалаимский текст — часть новозаветного макрокосма, говорит и направленный вектор ассоциаций, которые всегда идут от менее частного и случайного к общему и непреходящему, от локальных событий-точек к евангельской многозначности и только лишь там, на макроуровне контекста, обретают свой окончательный и подлинный смысл. Смысл или ситуативный вывод каждый раз представляет из себя типичную симметричную структуру. Назовём её фрактальной симметриадой (от гр. Symmetria — соразмерность). Например, аналогия гибели Берлиоза от рук двух женщин, Аннушки и вагоновожатой, с евангельской монадой о гибели Иоанна Крестителя из-за Саломеи и Иродиады — есть типичная симметриада. Только контекст данного сравнения двух половинок текста-причины (Новый Завет) и текста-следствия (роман), точнее, их симметричных фрагментов, и порождает итоговый смысл или корону фракталий. Но! Фрактальная симметрия не есть простое зеркальное отражение. Она принципиально дисимметрична3.

Напомним, что элементарное зеркальное отражение состоит из а) того, что отражается, б) из «зеркала» или плоскости зеркального отражения и в) самого отражения. «Зеркало» — это элемент или ось симметрии, а отражение — операция симметрии. Отражение в зеркале — наиболее нам известная разновидность симметрии. В зеркале мы видим своего «двойника», который, являясь нашей абсолютной копией, тем не менее обращает пространственный порядок: так левая рука двойника в зеркале является правой, так как пальцы на ней расположены в обратном порядке, чем у вас на правой руке. Такая вот пространственная перемена в двойнике после операции симметрии — при всей похожести половинок — явно несёт в себе содержательное начало: отражение убеждает нас в том, что абсолютная копия в природе невозможна, потому что лишена смысла, ведь сущность всегда единственна.

Множество Мандельброта

Так вот, фрактальное отражение, возникшее в результате операции симметрии, не есть простое зеркальное отражение, не есть механическая копия оригинала, оно наращивает смысл, это содержательное асимметрично-дисимметричное отражение. Асимметричное потому, что нетождественное, дисимметричное потому, что фрактальное отражение в каждой новой фазе отражения развёртывает те или иные потенции, которые до операции отражения присутствовали в отражаемом абсолютно скрытно, бесформенно. Степень а-дисимметрии тождественна ступеням содержательной итерации. При этом особенность такой вот бинарной структуры в том, что та часть диады, которая стала матрицей для последующего отражения, по сути обладает нулевой (базисной) информацией, вся сумма решающего смысла принадлежит надстроечной части отражения или фрактальной короне. Каждая следующая операция симметрии (итерация) снимает значимость матрицы. Как видим, симметриада обладает целым рядом специфических особенностей, которые не сводятся к проявлениям классической симметрии, где отражение вполне может быть абсолютной копией оригинала, если опустить феномен обращённого пространственного порядка, тотальной гомогенной тождественностью, где раскрытие нового содержания совсем не обязательно. Заметим также и то, что симметриада совсем не обязательно бинарна, хотя самый обширный класс структур булгаковского текста и характеризуется моноклинной симметрией, т. е. наличием не больше чем одной осью симметрии, встречаются в тексте формы из трёх (и более) симметрий. Так, появление Воланда (первая операция симметрии: предъявление матрицы для последующих отражений) двусмысленно подано как явление Христа в Новом Завете — «в аллее показался первый человек» — одинокое явление, безусловно, отсылает читатели к явлению Христа народу (вторая операция симметрии), но последующее описание внешности новоявленного Христа: берет, трость с головой пуделя и т. д. выдаёт в нём дьявола, отсылая нас к гётевскому Мефистофелю (третья ось поворота симметрии). Но возникшая было триада тут же обнаруживает ещё одну грань отражения, направляя очередную порцию ассоциаций к сцене распятия Спасителя, где — как мы уже писали — Берлиоз, Воланд, Бездомный — БВБ — образуют новый смысловой ряд подобий: левый злой разбойник, Распятый и праведный разбойник Рах (причём ось симметрии проходит одновременно через все персонажи, превращая отражения в протуберанцы значений и форм). Но и на этом умножение ассоциаций не замирает, регрессия поразительных фрактальных форм продолжается, симметричная триада превращается в тетраду: Воланд + Христос + Мефистофель + Голгофа...

Как видим, мысленная плоскость сечения уже и не выдерживает такого количества смысловых семантических ординат, двухмерное пространство становится, по меньшей мере, трёхмерным, а с учётом того, что каждая порция бинарного отражения (симметриада) фрактальна и состоит из асимметрично-дисимметричных отражений, то перед нами явно многомерное пространство. Далее Воланд, объявляя Берлиозу об усекновении его головы, производит последнего в Крестителя, и пародийная Голгофа на Патриарших — финал Завета — вновь отражается в Иордане — начале Завета, где атеизм крестителя, квадрат стоячей мёртвой воды, икание литераторов (книжников) от евангельской желчи разворачивается через оси симметрии 3-го, 4-го, 6-го порядка (по взаимно перпендикулярным направлениям) в такое множество версий, которое, пройдя весь ряд итераций, по сути становится миниатюрным подобием всего целого (роман). Назовем этот феномен фрактальным подобием. Аналогии с множеством Мандельброта налицо; возможно, природа любого текста, взятого как актуальная связность, предпочитает такого рода дробные фрактальные объекты, обладающие расползающейся разреженной структурой и способные бесконечно повторяться в различных масштабах, репродуцироваться в сериях содержательных версий... компьютерная модель множества Мандельброта — вид на строение мира.

Итак, фракталия (от лат. fractura — надлом, перелом) — это развёрнутая в комбинаторное дерево серия симметриад, порция манифестаций содержания между двумя творящими паузами. Фракталия обладает способностью бесконечно воспроизводить версии самой себя и спорадически повторяться в самых различных масштабах по всему семантическому пространству текста. На комплексной плоскости Мандельброта фрактальному массиву соответствует сияющая радуга форм вокруг бездонно-чёрной восьмёрки множества. Только в короне, в кипении фрактальных форм рождается смысл, вне её радуги — чёрные бездны потенции. Основание фракталии — серия фрактальных подобий... Фрактальное подобие или флекс (от лат. flexio — сгибание, переход) — это свёрнутая нестрогая незеркальная копия всей базовой родительской матрицы, план текста, монада, творящая фракталии по всему семантическому полю. На комплексной плоскости множества Мандельброта флексу соответствуют бесчисленные микроскопические версии чёрной восьмёрки, как бы подвешенные в атмосфере комплексной плоскости. С точки зрения дискретности Фрактальное подобие — есть первая развёртка фрактальной точки или фиксоида (от лат. fixus — неизменный; см. ниже), а фиксоид в свою очередь и есть та творящая пауза между двумя порциями Формы; фрактальная точка — цезура творения, потенция. На комплексной плоскости Мандельброта фиксоидам соответствует та содержательная чернота, которая находится внутри каждого микроскопического подобия главного множества, чернота внутри бесконечных восьмёрок (кувшин сделан из глины, но его форма и предназначение зависит от пустоты в нём, не от глины). Флексы, имея содержательное строение, длительностью не обладают... Симметриада — мельчайший исходный элемент возникающей фракталии и образованный осями симметрии 1, 2, 3, 4, 5, 6 порядка. Симметриады — это буквы фракталий, образующие всю фрактальную массу. Принципы возникновения и строения симметриад подчиняются известным правилам классической теории симметрии.

Существуют симметрии разного типа: зеркальные, где симметричный узор порождён простым отражением в одном зеркале; узор с поворотной симметрией, который образуется двумя пересекающимися зеркалами; два непересекающихся зеркала порождают узор, который неограниченно простирается вправо и влево... а, скажем, шесть зеркал, образующих грани прямоугольного параллелепипеда, позволяют построить узор, который бесконечно повторяется сразу по трём взаимно перпендикулярным направлениям. Такого рода узор уже трёхмерен. Симметриады, будучи элементарными зеркальными зёрнами фрактального массива, семантически нейтральны, но, вовлечённые в комбинаторные взрывы, фракталии становятся имматериальными порциями мысли. Образуется симметриада в результате операций симметрии, которая сводится к повороту зеркала, а элементом симметрии служит воображаемая ось, вокруг которой происходит поворот.

Проблема поворотов зеркала (она же ось симметрии) настолько сложна, что разрушит наши достаточно узкие задачи... Вернёмся к булгаковскому тексту.

Мысленное идеальное зеркало, в котором отражаются обе стороны текста, рассекает роман Булгакова во всех направлениях, отражения эти разномасштабны, от противостояния главной зеркальной супердиады — роман // Новый Завет — симметрия причин и следствий — до мельчайших зеркальных членений. Например, мысленное зеркало дважды рассекает имя Аза//зел//ло недаром, это имя есть имя демона, который изобрёл зеркало (отмечено Б. Соколовым). Странная фамилия Иванушки Понырев есть отраженное и расчленённое имя Пилата — Пон//тиев. Критик Латунский так же носит имя-отражение Пилата и означает Пи//лат//ский. Часто зеркало рассекает не плоскость, а объём, так двойное «В» Воланда отражается в инициале мастера (да и автора):

W

M.

(Странно, что «Россия», отразившись, имеет в себе часть советской аббревиатуры: Россия // ..сс.Р).

Суть симметрии — развёртка содержания, которое потенциально свёрнуто в смысловой точке (фиксоиде). В этом ракурсе сотворение мира есть сотворение поворотной симметрии из четырёх элементов:

«В начале сотворил Бог небо и землю» (зеркальная симметрия 1-го типа), затем из двух пересекающихся зеркал рождается узор с поворотной симметрией. «И сказал Бог: да будет свет». И, наконец, из трёх элементов поворотной симметрии рождается четвёртый: «И отделил Бог свет от тьмы».

Плотность фрактальных подобий фантастическая. Вглядываясь в серию флексов, возникших перед нами на первых страницах текста, мы обнаруживаем, что всё их множество: жара судного дня, жажда литераторов, желчь абрикосовой тёплой, мечты Берлиоза о Кисловодске и т. д. сводимы к фрактальной точке «вода», к лейтмотиву жажды и пекла. В этом фиксоиде исток всех дальнейших операций романного зеркала, но второе имя этой творящей точки — «яд»! Яд/вода — как сущность микро со стояния является мельчайшей структурообразующей зеркальной спорой булгаковского повествования. Фиксоидами являются и такие ключевые слова: «Христос», «дьявол», «луна»... это обладающие бесконечной плотностью квинтенсенциальные массы. Разворачиваясь через симметриады, фрактальные подобия имеют определённый размер (длительность) от абзаца до нескольких страниц. Порой размер флекса соответствует одному предложению: ««Немец», — подумал Берлиоз». В этой романной монаде свернут весь Новый Завет, суть которого — узнавание.

Возвращаясь к нашей наглядной модели фрактального строения, к образцу, к множеству Мандельброта, мы видим, что бесконечная регрессия форм возникает только в тончайшей короне, окружающей чёрную бездонную сердцевину множества. Эту чёрную Тьму (до слов: да будет свет) можно соотнести с той областью текста, которая содержит в себе всю брутальную массу базиса, сумму вне смысловых фиксаций. Таким базисным основанием может быть любой дробный фрагмент текста, любая часть, какая не слагается в семантическое целое: «был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную...» Обозначим этот элемент текста как текстуальная мнимость. (Обычно текстуальная мнимость является частью связного предложения.) К текстуальным мнимостям, по-видимому, можно/нужно отнести и всю сумму букв (знаков) романа, а также такие понятия как ритм, композиция. Текстуальная мнимость, хотя и лишена содержания и является только лишь материалом для смысловой надстройки, всё-таки не есть мнимость семантическая, которая не поддаётся никаким операциям симметрии и не порождает никакого содержания.

Пример такой мнимости — пробел между словами, без которых линеарность текста превращается в абракадабру: «былмаленькогоростаупитанлыссвоюприличную...» Вообще Бог — это не только эманация симметрии, но и дискретности. Текстуальная мнимость в отличие от семантической легко подчиняется операциям симметрии и порождает бесконечные ипостаси смысла: ассоциации, аналогии, подобия, контаминации, узнавания, воспоминания, обнаружения сходства и различия, аллюзии и прочие семантические следствия зеркальных поворотов вокруг оси симметрии. Можно сказать, что текстуальная мнимость — это то, что не имеет в себе поворотной оси, мысленного зеркала, а семантическая мнимость — это то, что состоит только из мысленного зеркала. Там, где множество Мандельброта на комплексной плоскости пылает феерической короной форм — там, повторим, место рождения смысла, область манифестаций содержания. Обрастая — в результате операций симметрии — словарной массой, текстуальная мнимость достигает критической (понятийной) массы и обретает значимость, то есть обретает фрактальную связную топологическую гомогенную целостность. Новорождённая фракталия, состоящая из групп симметриад, фрактальных подобий и фрактальных точек, устремляется в окружающую её несвязную асодержательную черноту неким смыслообразующим протуберанцем поразительной ассоциативной мощи и формальной красоты.

Фракталия пронизывает брутальность текста ослепительными токами трансцендентного содержания, в известном роде фракталия — это вид мысли. Если оставить в покое дробность и спорадичность смыслообразования и его различные фазы (пассы симметрии), то речь сейчас идёт о важнейшем, о тех колебаниях (флуктуациях) смысла, которые совершает тело булгаковского текста, будучи внедрённым в сердцевину новозаветного содержания... Такой вот побег смысла, фрактальная внятность, ассоциативный протуберанец или вербальный импульс, направленный от частного к общему, можно назвать (из-за нехватки терминов и по аналогии с квантовой физикой) фрактальной флуктуацией.

Фрактальные флуктуации, возникая как комбинаторный взрыв, делают связным всю брутальную длительность текста, формируя в этом пространстве фрактальную связность, которая в свою очередь образует собственную внетекстуальную вербальную внятность, не зависящую, например, от автора. Подобная внятность существует в виде абсолютного смысла, который невозможно исчерпать потому что: а) он содержит в себе априорно всю сумму интерпретаций и б) является только лишь частью тотальной внятности, которая сродни некой ноосфере (только без материалистических акцентов Вернадского), облекающей вид мира.

В более узком смысле, на примере анализа булгаковского текста, образцом направленной фрактальной флуктуации может быть мыслеобраз «Берлиоз». Сначала это незнакомец в летней серенькой паре, маленького роста, упитанный и лысый, в роговых очках и шляпе пирожком (которую он нёс в руке, т. е. уже хоронил себя), стереоскопическая магия этого портрета сразу воспринимается христианским подсознанием необычайно интенсивно, поскольку построена из парадигм Крестителя, только по принципу антитезы.

Затем это Михаил Александрович Берлиоз, председатель МАССОЛИТа, затем (множество нарастает) атеист-евангелист, Иоанн-псевдоКреститель, Гектор Берлиоз, написавший «Осуждение Фауста», он же и Фауст, отрицающий (!) Мефистофеля, — он же alter ego автора, наконец он Седьмое доказательства бытия Божьего — отрезанная голова Иоанна Крестителя, наконец, череп, т. е. Голгофа (с древнееврейского) и Адам (в череп которого упирался в земле крест Христа), псевдочаша Святого Грааля, в какую пролилась кровь псевдожертвы...

Этот булгаковский фантазм образуется фрактальной флуктуацией через целую серию операций симметрии так называемого третьего типа. Такая симметрия известна под названием трансляции или параллельного переноса. Трансляционная симметрия повторяется в пространстве через определённое расстояние. В принципе она простирается беспредельно. Причём перед нами ещё и пример типичного итерационного математического процесса, когда выходные данные предыдущего математического шага используются в качестве входных данных для следующего.

В нарастающей смысловой массе данной фрактальной флуктуации образуется такого рода топологическое множество, которое, будучи частью, содержит в себе все потенции целого и тем самым является такого рода целым. Фантазм «Берлиоз» через многочисленные пародии (Жорж Бенгальский), подобия, аналогии (Ирод) превращается в нечто большее, чем просто образ, в протеическое, скорее пассивное, чем активное, атеистическое начало, в некое языческое божество мрака типа Аримана, обнимающего Ормузда, в глиноподобное вавилонское доадамово начало. Суть его — пассивная тьма, беременная светом, тьма до слова Бога. В христологическом смысле — глина (земля) до прикосновения руки Саваофа, а значит, он космический Адам (идол Вицлипуцли), беременный грехопадением, исток отпадения от Бога, наконец, череп в основании креста Спасителя. «Берлиоз» это весь левый человек в романе, он же и первый звук романа, звук: р-р-р («ровно ничего из того, что написано в Евангелиях...»). В русле данной фрактальной флуктуации заключено бесчисленное множество фрактальных подобий (возможно, что роль таких почти идентичных копий — ограничить древо комбинаторного поиска, снять проблему бесконечности путём придания бесконечному развитию топологической многомерной связности). Если попытаться найти основание флуктуации «Берлиоз» во фрактальной точке, то мы обнаружим в источнике эманации свёрнутую фрактальную массу: череп Адама, далее эта квинтэссенциальная точка не разделяется, хотя и имеет спектр отражений: «глина», «земля», «тьма»... именно отсюда, из астральной дельты будущего, и начинает дивно змеиться вся поразительная цепная реакция фракталий, потому что в черноте её бездны свернуто (исходно) присутствует всё без остатка романное множество, и столь высокая концентрация потенций буквально излучает сюжет.

Тело фрактальной флуктуации, будучи перфорировано фрактальными точками, а также будучи образовано из мириада фракталий и сонма симметриад, и формообразуясь по принципу отражения, имеет в природе данного отражения важные особенности. И хотя бегло об этом уже было сказано, всё же стоит особо подчеркнуть, что в результате операции симметрии образуется такое отражение (а-диссиметрия), в котором отсутствуют некоторые детали подлинника, но отсутствие это версионное, семантическое. Перед нами содержательное искажение, целенаправленная асимметрия и аберрация подлинника (матрицы отражения). При этом исчезнувшие элементы симметрии существуют во фрактале (фракталии) свёрнуто, в виде фрактальных точек-монад.

Фрактальная точка фиксоид, пожалуй, наиболее сложное явление и объект фрактальной геометрии и фрактального текстоведения. Здесь исчезает материя, и в то же время неистребимое появление исчезнувшего было фрагмента отражения, через несколько пассов симметрии или ходов итерации, говорит о том, что они потенциально существовали. Следовательно, фрактальная точка имеет внутреннее строение, здесь стянуты в аннигилирующее целое абсолютные крайности, например, плюс и минус, всё и ничто. Перед нами типичный оксюморон типа «чёрное солнце», фрактальный оксюморон, разумеется... например, мастер и Маргарита явно представляют собой такой вот свёрнутый в квинтэссенциальную точку элемент семантического массива. Ни одна часть не сводима к другой, сохраняя абсолютную суверенность, они в то же время слитны в одно целое судьбы, чувства. Их потенциальное присутствие пронизывает весь роман, а там, где монада теряет устойчивость и обретает актуальность — налицо целый комбинаторный взрыв ситуаций.

Так же стянуты во фрактальный оксюморон, в точку две неустойчивые половины: Иешуа и Пилат, начало жизни и начало смерти, или Иван и Берлиоз, начало веры и начало безверия. Существуя полноправно в тексте как сущности, они в свёрнутом состоянии теряют сущность и превращаются в содержательный нуль, в сингулярность, беременную формой. Помыслить, скажем, сущность, смысл которой атеизмтеизм, наверное, можно, но актуальным данное мыслимое целое стать не сможет, оно необходимо разделится в момент фрактального рождения. Сказать, что фиксоид обязательно есть дихотомия, тоже нельзя. Например, целых пять евангелистов: Воланд, Иванушка, мастер, Матвей и сам автор стянуты в точку фрактальной гносеологии: свидетель/лжец.

Есть ряд фиксоидов, лишённых какой-либо анизотропности; они существуют как бы стоя на одном месте, совершая лишь двухтактные колебания — тезис антитезис и снова тезис, — например, фиксоид Луна. Через неё трудно провести ось симметрии, и во всех итерациях она, то делясь на две части, то снова сливаясь в фиксоид так и не порождает фрактальной дисперсии. Из Луны не истекает комбинаторное дерево фрактальных флуктуаций. Луна остаётся только дельтой других флуктуаций, купелью спасения.

В общем, структуру фиксоида можно обозначить как парадоксальное устойчивое состояние, в котором различаема потенциальная и актуальная части, которые находятся в связанном состоянии Слова. Текст, порождённый этим звучащим Словом, представляет собой часть бесконечной радужной муаровой мантии божественной ноосферы, и она объемлет мироздание. Роль слова в мантии этого Слова поразительна, ведь вся эманация Бога — суть это звучащее слово, Слово, которое стоит в начале мира, слово, которое нисходит в тварность бытия, демонстрируя творящую силу, «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1. 37)... и знак, бегущий по муару Слова, перетекая в метатекст автор/роман, и прощает и убивает, точно так же, как он сокровенно бежал по телу Нового Завета, ведь текст (евангелие) — сын Христа.

Все преобразования симметрии инвариантны, фракталии не разрушаются итерациями, элементы множества воссоздаются вновь и вновь. При этом периодическое явление форм происходит не только в пространстве (так же как...), но и во времени (вновь, как тогда...). Фрактальная а-дисимметрия есть периодическое телеогоническое сотворение различия в подобном. На плоскости Мандельброта мы видим бесконечные гармонические проекции в материю творящего звучащего начала (Слова), в радуге фрактальной короны потенция материализуется и обретает актуальную внятность размерности, чтобы в свою очередь исторгнуть бесконечную ауру отражений, имматериальную плоть мысли.

Дальнейшие размышления приводят к тому, что дивный семантический протуберанец, который мы рискнули назвать фрактальной флуктуацией, не бесконечен, а имеет явный предел. Например, флуктуация «дитя», двигаясь от испуганного погромом Маргариты мальчика из квартиры в доме Драмлита к ребёнку-Христу (операция симметрии), наконец, втекает в историю Фриды и упирается в её финал: ребёнок брошен отцом (Богом), задушен платком матери (нерукотворным спасом) и зарыт в землю (земля в романе тоже одна-единственная, как и плат — это глина Голгофы). Здесь развитие романных фрактальных симметрий обрывается.

Возможно, причина прекращения роста флуктуации в том, что здесь комбинаторное дерево свернулось в фиксоид: мёртвый Христос. И всё замерло либо в темноте неверия, либо в немоте ожидания воскресения. Но возможно, что творение продолжается и здесь, в данной фрактальной точке... На вопрос возможно ли возникновение во фрактальном массиве хотя бы одной, абсолютной копии, мы уже ранее ответили — нет, две подобные сущности существовать не могут. Но можно и допустить возникновение такой вот экс-сущности, можно... тогда возникшая копия неминуемо сливается с оригиналом, поглощается фракталом, симметрия гаснет в бесконечной серии репликаций. (Репликация взята нами в смысле повторение, от лат. replicatio — повтор.) Репликация отражений останавливает причинность, развитие сворачивается, но, но! в данной точке рост множества прекращается. Наращивание значимого текста не происходит. Что это? смерть развития или развитие смерти?.. Для Булгакова такая репликационная точка или фиксоид имел особые последствия.

С позиций фрактального изучения текста, в центре которого исследование а-дисимметричных объектов симметрии, можно легко обнаружить, что евангельское зеркало (ось симметрии), рассекая роман на бинарные отражения, придаёт его структуре явные признаки верха и низа.

Любое перемещение булгаковских героев по плоскости — фикция, на самом деле их движения нанизаны на вертикаль (или вектор): так, бросаясь в погоню за Воландом, Иванушка начинает свой спуск в преисподнюю. Любое передвижение персонажа оценивается приближением либо к свету (Христу), либо к тьме Гадеса. Словом, эта вертикаль обладает всеми признаками моральной шкалы. Практически в романе невозможно найти ни одного сюжетного передвижения, которое бы не было либо взлётом, либо падением героя. Такая тотальная вертикальность делает роман Булгакова совершенно исключительным явлением в русской литературе, для которой характерно как раз обратное — наличие такой системы координат, где все права отданы плоскости. Булгаковская вертикаль — копия евангельской структуры, где царит тот же принцип — либо приближение, либо отпадение от Бога.

Надо признать, что определение двух полюсов этой вертикали как антиномия света и тьмы, пожалуй, не совсем корректно, ведь у Булгакова свет Христа и тьма Сатаны занимают условный «верх» миропорядка. Возможно, более точным было бы определить полюса нравственной планки романа как подлинник (свет, тьма, Христос, Воланд) и подделку (безобразие, искажение истины, ложь, предательство истины...). Фрактальным основанием композиции романа в этом случае стал флекс или фрактальное подобие, которое можно определить через «крест распятия» и его парадигмами-отражениями: «лестница» и «лестница Иакова». Вертикальное сечение текста повторяет вертикаль креста Спасителя, и этот сверхпринцип не простая метафора, а формообразующий элемент. Из данного флекса развивается лавинообразная фрактальная флуктуация, которая повторяет всей семантической массой эталон — arborinfelx — проклятое дерево, надстраивая христологические отражения «вверх/вниз» по всему полю романа. Этот фрактальный вектор отсылает целые ряды сравнений, эпитетов, определений, положений к одному-единственному новозаветному предмету. Таким образом, даже берет, который превратился на голове буфетчика Сокова в котёнка, не что иное как терновый венец (справедлива и ссылка на финал романа А. Белого «Московский чудак»: «Он надел на себя не кота, а терновый венец»), а его неловкое падение со скамеечки в кабинете Воланда, когда «он поддел ногой другую скамеечку, стоявшую перед ним, и с неё опрокинул себе на брюки полную чашу красного вина» (С. 206), конечно же, опрокидывает чашу Грааля с кровью Христовой.

Фрактальная флуктуация «чаша Грааля» или «терновый венец» по сути охватывает весь круг чаш в романе, или всю сферу головных уборов, и только так должна нами читаться... мягкий комфортный берет Воланда отрицает тайно терния венца, отрицает сакрально сть страстей, а «шляпа пирожком» в руке Берлиоза, шляпа, снятая с головы, — это демонстративное богохульство, потому что человеку, как и Христу, снять терновый венец просто невозможно, на фрактальном уровне это читается только как бегство от Провидения, а значит и от спасения. Наоборот, мастер сам добровольно надевает свою знаменитую шапочку с монограммой, принимает терновый венец. Основания данных флуктуаций гнездятся во флексах, расположенных в тексте Нового Завета, но сам Завет в известном смысле «дитя Бога», «ребёнок Христа», в нём отражается творящее Слово, значит, фиксоиды — эти загадочные творящие бездны черноты — уходят своими корнями в трансцендентность, а романному (и любому другому) тексту принадлежит только лишь фрактальная корона.

Значительная часть флексов положена основанием в тексте Ветхого Завета, например, крест Евангелия, вероятно, исходит из фрактальной точки огонь, потому что фиксоид стягивает только крайние полюса явлений, абсолютные антиномии. Крест Христа в огне не горит — вот откуда исток формулы гностиков: огнём обновляется природа, значит и огонь ада не сжигает, он есть не огонь гибели, а огонь апокалипсиса, огонь очищения. В эту же фиксоидную воронку втянута и рукопись, которая не горит, потому что её природа — есть крест Новозаветный и куст ветхозаветный, неопалимая купина Моисея, которая не может сгореть, потому что ничто сотворённое Богом не гибнет. Перечень такого рода романных монад можно продолжить. Окружённые фрактальными истечениями, в муаре флуктуаций все элементы текста взаимно скоррелированы, изоморфны, снова и снова повторяя ту или иную форму-тезу, фрактальная корона будет варьировать её до тех пор, пока не будет исчерпано всё потенциальное содержание, пока актуальной не станет вся потенция. При этом вся актуальность, устремляется в бесконечную бездну трансцендентного Слова, она никогда не исчерпывается и в каком-то смысле непознаваема, и все априорные утверждения — есть следствия симметрии4.

Пожалуй, пора подводить предварительные итоги, хотя целый ряд явлений остался незатронутым, мы заранее оговорили, что данное эссе/приложение носит характер интеллектуального эскиза, — всё-таки перечислим их. Так явно есть какая-то закономерность в шаге фрактальной а-дисимметрии, в периодичности появления флексов и других форм фрактальной регрессии; налицо проблема адреса фрактальной флуктуации, уже возникая, она, по всей видимости, имеет цель, обладает ею, копирует её выводы: вероятно, к проблеме шага симметрии тесно примыкает проблема меры или пропорции того, как близко по времени могут происходить те или иные фрактальные развёртки, те или другие события, чтобы не считать их не одновременными. Иначе создаются все предпосылки считать, что текст творится с конца, из будущего; совершенно не затронута нами проблема зеркала и проблематика связности фрактального массива, а значит, путей распространения сигналов творения; существенна проблема периферии, границы фрактальной короны, та область, где происходит «умирание» семантики; ввиду исключительной сложности мы свели наши выводы к наблюдениям на плоскости, игнорируя топологию фрактального пространства, а ведь «слипание» подобий, репликация фиксоидов есть явная трансляция части массива в иную семантическую размерность; не затронута тайна «чёрного» молчания сердцевины флекса и выход фрактальных форм Завета в массив булгаковского текста не в форме их присутствия, а в форме отсутствия...

Наконец, отметим, возвращаясь к множеству Мандельброта, что серия последовательных увеличений фрагментов фрагмента, чудовищное погружение в глубь фрактальной короны, то теоретически достижимое увеличение множества на дисплее, которое намного превышает увеличение, необходимое для того, чтобы рассмотреть внутреннюю структуру атомного ядра, ничего не увеличивает, фрактальная корона, демонстрируя поразительное богатство форм, никак не увеличивается, смысл явлений лежит как бы на поверхности, он в принципе не сводим к причине, увеличение ничего не объясняет, оно нисходит в точку, размер которой не имеет значения. Если даже увеличение приводит к спуску смысла, к особенностям природы химического элемента, например, которые зависят от строения молекул, то дальнейшее погружение к планетарной модели строения атома (гипотеза Бора) выбрасывает смысл на поверхность нашей размерности, микромир раскрывается на уровне макромира... перед нами типичный фрактальный флекс, который чуть ли не на сингулярном уровне демонстрирует, что в нём тоже всё.

Фрактальное множество, существуя идеально, включает в себя многочисленные порождающие точки, среди которых и фрактальный фиксоид, развёрнутый в причинную монаду, во флекс автора. Как прочие, он окружён интенсивной флуктуацией форм — текстом существования — и какой-либо границы между «автором» и «текстом» провести на фрактальном уровне невозможно. Их наличие слитно в одно топологическое множество, хотя, разумеется, бинарность структуры автор/текст сохраняется. Продолжая исследовать фрактальную флуктуацию в этой части множества, мы можем попытаться обнаружить семантическое излучение флекса, дать определение порождающей текст монаде... по всей видимости, суть её жажда с парадигмами отражений типа: «вода» или «Иордан». С мотива жажды роман начинается, а кончается её утолением: «лунное наводнение... поднимается выше, затопляет постель» (С. 389). Но это утоление особого рода, светом напиться невозможно.

Выходит, что, начавшись с пекла, с «тёплой абрикосовой», жажда, как фрактальный вектор, так и не слилась с «водой». Что ж, это вполне соответствует истине, ведь сюда проецируется и здесь выходит на поверхность фрактальная флуктуация Нового Завета: Христос тоже не утолил жажды глотком уксуса, смешанного с желчью. Напротив, он отошёл именно после смертельного глотка с конца иссопа. Так вот, именно из флекса неутолимой жажды и началось дальнейшее фрактальное деление комбинаторного дерева, которое и породило всю романную ткань. Но как мы уже показали, в основу творящей монады положен фиксоид, в котором свёрнуты исключительно антиномии, значит, перед нами диада вода/яд. В этом смысле всё началось с «яда», с «томления духа», с «соблазна», с «желчи».

Тут мы вплотную подходим к судьбе автора.

Ведущий лейтмотив авторской жажды в романе (и в жизни Булгакова) связан с Луной.

Луна весеннего полнолуния царит над Романом Ночи, только днём ад Москвы и Ершалаима ненадолго заливает жестокое солнце страшного суда. Роль луны в булгаковском повествовании необычайна, она свет двенадцати тысяч лун, спасение, прохлада, сень мистики, игра любви, аура метаморфоз, сон смерти в лунную ночь. Луна — цель всадников Апокалипсиса в финале книги, они летят к ней. Наконец, к Луне, по лунной дороге над вечным Ершалаимом идут Пилат, Христос и пёс Пилата Банга.

В Евангелии слово «луна» отсутствует, а про солнце говорится только один-единственный раз, в момент Христовой казни — «и померкло солнце».

Отношение к луне в христианском космосе норм негативно.

Русское средневековое уложение карало смертной казнью не только за убийство, за измену, за ересь, святотатство, колдовство, грабёж, подлог, поджог (и т. д.). К этому списку Уложение прибавляет и такие преступления — играть в шахматы, не посещать в пост церковь и, наконец, смотреть на новую луну. Ведь для средневекового сознания луна была однозначным знаком предательства Христа в ночном Гефсиманском саду, луна есть свет для Иуды...

Луна полнолуния стоит в самом зените загробного небосвода над подлунным миром романа.

Луна — мистическое ложе и место смерти Булгакова на семантической поверхности творящего Слова или Логоса, который понимается нами в ключе неоплатоников как эманации умопостигаемого Бога (в отличие от Бога, сокрытого за завесой непостижимого), как источника метаморфоз, как Сущее, которое даёт в Слове форму физическому миру чувств. Это сонорная мантия бытия, которая сдувается Словом с пейзажа незримого. Фрактальные флуктуации Логоса и создают говорящие буквы мироздания, этот весь мир поющих вещей на небесах нашего мира. Эту мысль можно увидеть, например, как шкуру миллионнноглазого Аргуса, на колках мироздания, где каждый зрачок явленной вещи окружён радужным звучанием Слова. Вселенная рождается как глаголющий свет. Корона вокруг чернильной бездны множества Мандельброта наиболее точно, внятно, адекватно и образно отражает эту поразительную оболочку Логоса.

Есть в этом хоре творящих слов, на мантии Слова и место Луны.

Ещё раз вглядимся в драматичную картину флуктуаций Луны на фрактальном теле романа «Мастер и Маргарита».

Во фрактальном смысле «луна» стянута в мощный дихотомный фиксоид Луна/Солнце, фиксоид исключительной притягивающей силы, в этот фрактальный оксюморон, как в некую чёрную дыру астрофизики, нисходит множество флуктуаций. Даже Воланд и Христос в луне находят итог своего романного существования. На семантическом муаре Слова автор представляет из себя всего лишь одну из мириада творящих точек творения, типичный — фиксоид, развёрнутый через первичный флекс в корону фракталий, но в отличие от фиксоида Луна/Солнце фиксоид автора Яд/Вода — есть источник комбинаторного поиска, а не дельта бесчисленных флуктуаций.

Следовательно, фиксоиды надо подразделять на устойчивые, неразвёрнутые и комбинаторные, развёрнутые, неустойчивые. На те, которые существуют в виде фрактального стояния на одной точке, совершая лишь колебания каузального маятника: тезис-антитезис-синтез, и на те, которые спорадически порождают протяжённые побеги, ветви комбинаторного поиска, то есть те, которые существуют на полосе переходов от компактного фиксоида к размазанному флексу и далее к фрактальному выбросу-протуберанцу.

Дельтой же смерти «луна» для Булгакова стала в силу того, что автор, пытаясь спастись в вере, пытаясь разрушить через серию грандиозных манифестаций духа (хотя бы через роман «Мастер и Маргарита») дьявольский фиксоид собственного существования и превратить «яд» безверия в «воду» спасения, комбинаторное дерево вербального поиска снова и снова нисходило в луну, пытаясь утонуть в луне, напиться луной, разрушить неподвижный фиксоид через лунный «свет».

Интуитивно это был верный путь, ведь луна несла душе человека прохладу и облегчение, и «свет» луны, в случае принятия фрактального тела, мог бы — мог! — сменить «яд» прохладой воды и гармонизировать роковой фиксоид в форме Свет/Вода, а значит, отразиться друг в друге и утолить — наконец! — жажду той пустыни, в которой пребывала душа автора. Слипание, поглощение, угасание, крещение в лунной купели света было вполне возможно, потому что в феноменальной ауре Творящего Слова «луна» хотя и была светом, отражённым от Солнца, светом следствия, а не первоисточника, была светом неполным и в силу этой неполности была светом нечистой силы, всё ж таки «луна» была и лампадой ночных Христовых молитв на Елеонской горе. И не луна, не луна, палила Его в час распятия.

Кроме того, являясь второй фазой света (первое — Солнце), луна может вполне прочитываться как ночной Христос.

Но, увы, попытки оказались тщетными: порождающие флуктуации творящей точки «автор» напрасно пытались разрушить лунный фиксоид, где отражались и гасли. Под словом разрушить мы понимаем способность фрактальных флуктуаций выводить любой фиксоид (в том числе и устойчивый) из состояния колебательного покоя маятника и превратить его в творящий взрыв флуктуации флекс. Можно только представить, каким феерическим взрывом творения мог бы стать дихотомный фиксоид, феномен сближения пары Луна/Солнце, если бы пресуществил «жажду!» и транслировал утоление жажды в ткань Логоса. Автор остался бы жив.

Но почему этого не произошло? При том, что для множества других флуктуаций луна — на вербальной мантии Слова — стала не щитом, не отражающим зеркалом, а дельтой, горловиной колодца?

Возможно, ответ в следующем: фрактальная флуктуация, развиваясь по законам а-дисимметрии, транслируя и версионно развивая то или иное содержание, периодически достигает состояния вершины фрактального протуберанца, которое увенчано вербальным вектором или — на языке симметрии — осью симметрии, атакующим зеркалом, которое только одно и способно войти в фиксоид и развернуть его из состояния точки в очередной динамичный порождающий флекс.

Ось симметрии — это спора творения.

Через неё, через развёртку частей, раскрывается потенциальное содержание, до этого скрытое в непроявленном.

Так, например, фрактальный фантазм «Берлиоз», устремлённый всей семантической массой в фиксоид Креститель/Христос, в конце концов развёртывает его в вербальный флекс, который мы описываем как «Череп Адама». В этой квинтэссенциальной точке фрактальный выброс обретает новое значение и разрешение. «Берлиоз» становится «Черепом» в земле Голгофы. Хаос флуктуаций обретает логику места в системе вербальных координат на мантии Слова.

Иная картина развития фрактальной флуктуации автора, которую мы обозначили как «жажду!». В этом страстном избавлении от пекла — её вербальный вектор.

Проследим сложности этого перехода в свет. Свет луны.

Вырастая из рокового фиксоида Яд/Вода, фрактальный побег снова и снова упирался вершиной порыва в фиксоид «Луна/Солнце», или, образно говоря, царапая зеркальной спорой — осью симметрии — по зеркальному же в свою очередь лунному диску, — зеркалом по зеркалу — пытаясь обрести гармонию разрешения от бремени яда и пекла в следующей фазе творения на мантии Слова.

Но фиксоид «Ночной Христос» — фаза сияния «луны» над Гефсиманским садом в час молитвы Спасителя, — этот сакральный фиксоид не мог пресуществиться через ось симметрии, суть которой сомнение в Спасителе. Вода сомнения никогда не станет вином на пиру в Кане Галилейской, а вино не станет кровью, а хлеб — телом Нового Завета на Тайной Вечери. Фиксоид отторгал попытки фрактального побега выйти на новый уровень содержания, потому что между вершиной побега и сакральным фиксоидом не происходило операций симметрии, раз они не могли отразиться друг в друге. Ведь отражение двух в одном и есть синтез. Именно такую ситуацию отторжения мы и фиксируем в данном случае.

Отсутствие фрактального синтеза-отражения и позволяет нам предположить, что мощный комбинаторный взрыв отбрасывался от сакрального фиксоида Луна/Солнце вспять. Никакой спасительной лунной дорожки для Булгакова луна не извергала, оставаясь пребывать в неуязвимости сомнамбулического сияния. Больше того, атакующий вектор сомнения Яд/Вода щит фиксоида встречал сильнейшей стороной дихотомического единства, а именно солнцем!

Голос писателя и муар звучащего Слова резонировали с мучительным диссонансом. В конце жизни Булгаков ослеп от нефрита, он умер слепым. Такая гибель автора текста в расцвете творческих сил даёт основания считать, что, после попытки проникнуть в закрытый фиксоид, побег флуктуации меняет вектор атаки на вектор отдачи и происходит смена времени — время флуктуации начинает двигаться вспять по формуле Бог творит из будущего. И теперь будущая смерть беспрепятственно пронизывает всё фрактальное тело побега испепеляющим светом солнца Голгофы, светом уксуса от губки с конца иссопа, и этот отделившийся свет от Света уже убивает. О чём писал всё тот же Яков Бёме: отделившись от высшего Света, свет приобретает все качества отпадения или ярости, хотя в Боге пребывает в виде ликующего света сияний и вовсе не жжёт, а милосердствует. Трагическая ситуация усиливается ещё и тем, что булгаковская гордыня заставляла душу настаивать на том, чтобы Господь явил свою силу именно в точке света, где ни «яд», ни «вода» фиксоида никак не могли превратиться в милосердие света как раз из-за сверхизлучения Логоса как раз в этой вулканической точке сияния. «Я есть свет миру», — восклицал Христос! Это восклицание света не давало никаких шансов сомнению «яда» и отравленной «воды» насытиться милосердием.

Встреча с магическим диском палящей луны, молчание Ночного Христа, погруженного в молитву: «да минует меня чаша сия» (в том числе и чаша с булгаковским «ядом»), молчание в ответ на мольбу жаждущего, немота Бога, который словом своим окликает вещи, вызывая их из небытия на свет, роковая смена вектора и шаг палящего будущего навстречу автору, — всё это вкупе привело к тому, что ось симметрии, обращённая вспять, разрушила авторский фиксоид Яд/Вода, роковые половинки перемешались, и у воды не осталось никаких шансов к спасению. Каждый глоток воды при булгаковском нефрите по сути отравлял организм. Теперь уже по всему фрактальному телу побега побежали глазки, стигматы яда, радужные круги от уколов терния. Импульс флуктуации вернулся в исходную точку, в состояние жажду. Булгаков был обречён. Флуктуации будущего превратили его жизнь в фатум.

Если отойти от нашей фрактальной метафизики и подойти к проблеме разрушения фиксоида в мантии звучащего Логоса с чисто теистической ортодоксальной стороны, то можно легко провести параллель состояния Булгакова с безысходной ситуацией 68-го Псалма Ветхого Завета, где молящийся, стоя по горло в воде, жаждет, умоляя Ягве, да будет он благословен, о глотке воды «для иссохшей гортани», но: «И дали мне в пищу желчь и в жажде моей напоили меня уксусом» (Пс. 68. 22).

Но эту ситуацию можно вполне прочесть и на фрактальном уровне.

Перед нами типичная а-дисимметрия, где весь смысл принадлежит надстроечной части «да сбудется Писание», в результате чего фиксоид «Грешник/Ягве» разворачивается в ситуативный побег флекса, версионная флуктуация которого соединяет космос Ветхого Завета с Благой Вестью Евангелия и — высохшим родником — выходит на мантию Логоса, в ареал евангельского Слова, на самое пекло Голгофы, в тот момент, когда распятый Христос — да сбудется Писание, говорит жажду! — и получает в ответ на свою мольбу губку с уксусом... «Христос вкусил уксуса и предал дух» (Ин. 19. 29—30).

На мантии Логоса время не имеет значения метрики, здесь нет ни прошлого, ни будущего здесь все происходит одновременно, симультанно, иначе Слово не сможет творить, потому что любая длительность — это сиюминутная смерть вещи. Важна только дискретность, порция творения. Время возникает только лишь в короне Логоса, в хоре артикулированных слов.

Христос Голгофы умирает одновременно с жаждущим грешником из 68-го Псалма, потому что их обоих оставил Бог. Говорить о фиксоидах «Христос» и «жаждущий» тоже не имеет смысла, оба они одновременно развернулись и, — отразившись друг в друге, — свернулись в флуктуациях «утоления жажды». Момент свертывания на мантии Слова и есть фрактальное вкушение яда. А симметрия отражений сводит конец и начало в единое симультантное состояние. В соотнесённости Христа с жаждущим, Христа с Отцом, просвечивает и булгаковская ситуация отношений «отца» с «сыном».

Итак, настаивая на духовной сущности флуктуаций и моральности всех фрактальных модусов, на том, что всё явленное пронизано величайшим символизмом, мы подчёркиваем, что гибель Булгакова была следствием свертывания рокового фиксоида Яд/Вода на мантии Логоса, потому что тот «не смог» отразиться в луне и пресуществиться в свет, после чего мантия Логоса прервала серию операций симметрии и, сменив порядок симметрии на обратный, разрушила фрактальное тело побега порциями света, который стал «ядом».

Вкусив вместо воды уксуса, Он предал дух.

Подлунный свет романа вкушал «яда» и гас в серии бессильных репликаций.

Лунный путь оказался тщетным.

Проводником к Спасению зло быть не может.

Даже тщетно имитируя в финале романа спасение, описывая «наводнение», «извержение» лунного света, автор не мог скрыть тайное противоречие замысла: его лунный свет не становился водой, он был твёрд как гладь Мёртвого моря, и по нему пускался бежать к луне спасения Пилат в сопровождении пса Банга.

В жажду, описав романную петлю, финал неутолённого пекла сливался с первотолчком рождения.

Итак, подведём черту.

Все древко комбинаторного взрыва уходит корнями в фиксоид вода/яд. Исключительно мощная флуктуация яд/вода пронизывает тотально и страстно всё фрактальное тело романа. На уровне текста это лейтмотив Пилата, который взывает, обращаясь к небу: «О, боги... яду мне, яду!» Развиваясь в полную актуальность, флуктуация исчерпывает всё творящие потенции и «упирается» во фрактальное подобие «вера» («Религия — яд, берегите ребят», мелькает на одной из страниц булгаковского черновика романа (С. 410). Фрактальный флекс вбирает в себя всю флуктуацию. Превращение «яда» в «веру» стало вершиной развития комбинаторного дерева. Дальше — тьма. Здесь-то и находится, по всей видимости, точка смерти фрактальной короны (а значит и автора). Следовательно, заклинание Пилата: «яду мне, яду!» надо читать как авторское: «веры мне, веры!». Когда наконец «яд» стал «верой», порождающий флекс свернул фрактальную флуктуацию в квинтенсенциальную точку, в чёрный фиксоид. Множество обрело, наконец, устойчивость в бесконечной серии репликаций (копирование смерти отца, её абсолютное дублирование смертью сына — типичная репликация), где «яд» переходит в «веру» и обратно.

Возможно, что в этой точке сфокусировалось и фрактальное завершение новозаветной монады, где жажда Христа не утолялась глотком уксуса с желчью. Для автора утоление жажды глотком смертоносной веры стало формой искупляющего самоубийства.

1990, 1993, 1996, 2005, 2008, 2021

Примечания

1. В мире науки. 1985. № 10. С. 80—87.

2. Там же. С. 80.

3. См.: Шубников А.В. Симметрия. М.—Л., 1940; Вульф Г.В. Симметрия и её проявление в природе. М., 1908; Узоры симметрии / Под редакцией М. Сенешаль и Дж. Флека. М., 1980.

4. «Насколько я могу судить, все априорные утверждения физики имеют своим источником симметрию» // Вейль Г. Симметрия. М., 1968. С. 144.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |