Эта ключевая тема романа задана уже в эпиграфе к нему из «Фауста» Гёте:

...так кто ж ты, наконец?

— Я — часть той силы,

что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Однако в интерпретации «духа зла» Булгаков ближе к Достоевскому, чем к Гёте. Мефистофель добрых поступков не совершает и провоцирует зло, в то время как Воланд не совершает злых поступков и никого не провоцирует. Он возвращает Мастера Маргарите и дарует им покой, восстанавливает сожженную рукопись, не препятствует прощению Фриды и Пилата. А карает он лишь за дурные поступки. Вспомним слова черта из кошмара Ивана Карамазова: «...я определен "отрицать", между тем я искренно добр и к отрицанию совсем не способен».

Сатана в романе Булгакова не выступает в своей новозаветной роли клеветника и непримиримого, обреченного в конце времен на поражение, противника Христа, а скорее может быть приравнен к добросовестному прокурору, осуществляющему справедливое возмездие. В его полемике с Левием Матвеем, незадачливым учеником Иешуа Га-Ноцри, явно ощущается глубинная правда сатаны. «Ты произносишь свои слова так, как будто не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев, от живых существ. Не хочешь же ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп», — говорит Воланд Левию Матвею.

Воланд как бы представляет царство плоти, ее естественные права, без которых немыслима земная жизнь, тогда как Иешуа представляет духовность, царство духа и его столь же неоспоримые права, без чего немыслима жизнь вечная.

(Не случайно Иешуа дважды обращается с просьбами, именно просьбами, к Воланду, а тот охотно их выполняет. То, что слово «просьба» указывает на некое равенство этих двух персонажей, видно при обращении к ранним редакциям, где это решалось иначе. В редакции 1934 г. был такой разговор Воланда с Мастером: «— Я получил распоряжение относительно вас. Преблагоприятное. Вообще могу вас поздравить. Вы имели успех. Так вот мне было велено...

— Разве вам могут велеть?

— О, да. Велено унести вас...» (цит. по: Чудакова. Архив... С. 111).

Близкую мысль более категорично высказывает В.В. Розанов в «Апокалипсисе нашего времени»: «Христианство не космологично, на нем "трава не растет" и скот от него не множится, не плодится. А без скота и травы человек не проживет. Значит "при всей красоте христианства" — человек все-таки с ним одним не проживет» (Розанов. С. 591).

Б. Соколов допускает, что Булгаков использовал мысль Анатоля Франса из «Садов Эпикура»: «Зло необходимо. Зло — единственная причина существования добра. Без гибели не было бы смелости, без страдания — сострадания».

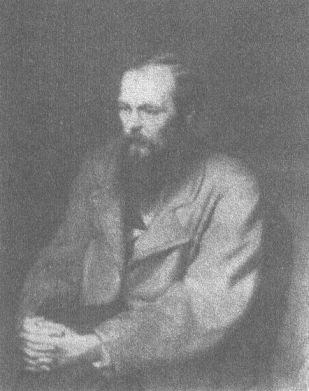

В.Г. Перов. Портрет Ф.М. Достоевского. 1872

Однако, вероятнее, Булгаков обратился не к Франсу, а к более близкому для него источнику — «Братьям Карамазовым». Там черт говорит: «...я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди <...> страдают, конечно, но все ж зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие — все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато».

В. Каверин заметил, что «силы зла» в романе воплощены «в людях обыкновенных и даже ничтожных»: в московских чиновниках, литераторах и других обывателях, а вовсе не в «князе тьмы». Более обстоятельно мысль о том, что «ад посюсторонен», развита в статье А. Горбунова «Видимая тьма (Булгаков и Мильтон)»: «Сталинская Москва с ее Большим Террором <...>, с ее "безбожными пятилетками" <...> и есть такое недолжное, абсурдное бытие, удаленное от первоисточника блага — Бога».

Похожую мысль находим в черновом варианте пьесы «Иван Васильевич». Иван, попав в столицу, вопрошает: «Но где я? Где я? В аду?» — и получает ответ: «Убедительно прошу вас без таких слов. Вы — в Москве».

Слиянность потустороннего и посюстороннего зла с очевидностью проступает при сопоставлении сцены Весеннего бала полнолуния и полуночной пляски в ресторане «Дома Грибоедова». «Тонкий голос уже не пел, а завывал: "Аллилуйя!" грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад.

И было в полночь видение в аду...»

Тот же кощунственный фокстрот «Аллилуйя!» звучит и на бале у сатаны.

Не случайно «Дом Грибоедова», Торгсин, «нехорошую квартиру», а в первых редакциях и всю Москву пожирает адское пламя (оно же и очистительный огонь, так как почти все в романе амбивалентно).

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |