В материалах-заготовках к роману «Мастер и Маргарита» у Михаила Булгакова есть запись: «Маргарита и козел». С Маргаритой тут всё ясно — это имя его героини, а вот при чем здесь козел, и какое отражение нашел он в романе? Вроде бы никакого — козлом как таковым там, как говорится, и не пахнет, и первое, что пришло мне на ум — поискать связь с гоголевским парнокопытным, на котором Вакула летал в Петербург, или с другими чертями классического образца. Но путь этот оказался тупиковым — из всех спутников Воланда — не будем говорить уже о нем самом — ни один не имеет типичных признаков служителей преисподней — адожителей...

Узнав об этой записи, я попытался понять, почему она появилась, нет ли у нее первоисточника? Проще всего было бы предположить связь с «Фаустом» — там и Маргарита есть, и чертей сколько угодно, да и родственные узы романа Булгакова с поэмой Гёте неоспоримы. Но тут со мной кто-то сыграл злую шутку (не Коровьев ли по своему обыкновению?). Нашел я в «Фаусте» место, которое вроде бы давало ключ к расшифровке, и даже выписал на карточку следующие слова: «Нынешним девицам подавай кавалера черта в виде козла!». Слова эти, как пометил я, обнаружены в седьмой главе и принадлежат самому Мефистофелю. Казалось бы: — «Эврика!»? Но не тут-то было! Когда я в первый раз сел писать о роли Козы в литературе, опять заглянул в «Фауста» — перепроверить цитату... А она — как в воду канула: ни в главе седьмой, ни вообще нигде у Мефистофеля я таких слов уже не нашел!.. Кинулся в разные издания и разные переводы, до прозаического вплоть, — ни черта подобного! Нет, как нет! Бросил Мефистофеля, стал читать все подряд и нашёл — оказывается, это говорит Зибель в погребке Ауэрбаха.

Дословно это звучит так:

Пусть попадется в образе козла

Моей подружке чорт на перекрестке!

Пусть тихим вечером, когда она

В окошко глазки делает мужчинам,

Ей с Блоксберга проблеет сатана

«Спокойной ночи» голосом козлиным!(Перевод Бориса Пастернака)

А несколькими страницами ниже, в том же погребке Мефистофель начинает свое заклинание словами:

«Виноград тяжел,

И рогат козел»...

Правда, ни о каких девицах и чертях он далее не распространяется, поэтому оставим его в покое и вернемся к Зибелю. Имеют ли его слова отношение к булгаковской записи? Маргариты здесь вроде бы нет, во всяком случае, совершенно определенно можно утверждать — Зибель никакого отношения к ней не имеет: у Гёте он с ней нигде не пересекается и даже не упоминает ее имени. Какой своей подружке он подсовывает черта в виде козла, нам не известно. И все-таки Маргарита здесь «при чем»! — стоит обратиться к опере Гуно «Фауст», как мы видим того же Зибеля уже воздыхателем Маргариты: помните — «Расскажите вы ей, цветы мои...». Вот тут-то, в опере, ему и аукнулось-откликнулось пожелание в поэме — подружке встретить черта на перекрестке — на его же собственную беду она встретилась с Мефистофелем, подсунувшим ей Фауста, а чем все это кончилось для Маргариты и самого Зибеля, общеизвестно... Может быть, так и следует осмысливать запись — «Маргарита и козел» — ведь Михаил Булгаков равно любил обоих этих «Фаустов»?

Думаю, не имеет смысла доказывать, что Маргарита Мастера ведет свою родословную от гётевской Гретхен, во всяком случае, в первооснове, и поэтому мне представляется неправомерным утверждение А. Вулиса, что Булгаков взял за основу принцессу Маргариту с картины Веласкеса «Менины», а Мастера — с самого художника (об этом упоминается в эссе «Мистика»).

Сначала мне казалось, что Булгаков так и не использовал в романе этой своей записи, вернее того, что он за ней видел, однако, поразмыслив, я понял, что это не так. Но к этому моменту мы еще вернемся — в самом конце наших рассуждений о роли Козы в литературе. А роль эта чрезвычайно велика и всепроникающа. Начнем, хотя бы с того, что в Год Козы по восточному гороскопу родились такие непревзойденные писатели-классики как Сервантес, Свифт, Бальзак, Пруст, Кафка и величайший из мировых сочинителей Александр Сергеевич Пушкин! Странно, что никто до сих пор к этому феномену не присмотрелся и не отразил его в литературоведческих трудах. Именно поэтому я и взял на себя смелость восполнить сей пробел.

Прежде всего, очевидно, необходимо выяснить, что же такое Коза? Пусть Вас не смущает, что начат разговор был не с Козы, а с Козла — никаких отголосков патриархата здесь нет, просто Козел — название не официальное, не научное — обратитесь к Брему и Вы сразу увидите, что подотряд этих животных носит название не Козлы, а Козы. И давайте сразу условимся — за основу берем женский род — так по науке. Из того же источника узнаём, что в подотряд этот как разновидность, принципиально от Козы не отличающаяся, входит и Овца. Но дотошный Брем тут же отделяет агнцев от козлищ, сообщая, что если Коза животное полезное во всех отношениях, активное и боевое, то овца — напротив — она не то, чтобы паршивая (хотя в стаде встречаются и такие), но тупая, инертная, безынициативная, покорная. И таковой ее сделал человек, которому нужна была именно покорная отара — поди-ка справься с активной и боевой! Однако, с другой стороны, полностью тупая масса овец тоже не слишком удобна — иногда складываются такие экстремальные ситуации, при которых эта масса должна проявлять определенную подвижность, если уж не умственную, то во всяком случае физическую, для чего требуется какая-то единая сила, или точнее сказать, единица, через которую можно было бы без излишней затраты энергии влиять на всю отару, не доходя лично до каждой отдельно взятой овцы. Именно поэтому во главе отары обычно ставят шустрого смышленого Козла (то есть мужскую особь Козы). И хотя Козел склонен, как нам уже известно, к связям с чертом, и порой затевает черте что, без него тут не обойдешься: в противном случае во главе овец встанут — и поведут их за собой — Бараны, а куда могут повести и главное завести овец Бараны, трудно даже вообразить... Козла полезно ставить во главе отары еще и затем, чтобы было с кого спросить, а при необходимости и взыскать за то или иное упущение, — именно этот момент нашел свое отражение в столь распространенном выражении — «Козел отпущения», которое нужно, как я полагаю, понимать буквально во всех случаях, кроме случая с писателями, в основной своей массе — имеются в виду настоящие писатели — всегда являвшимися Козлами отпущения — и в прямом, и в переносном смысле. На мой взгляд, этот случай лучше всего изображен в миниатюре одного нижегородского доцента, названной им «Козел и Осел». Приведем ее целиком.

«— Что мне будет, если я назову тебя по имени? — спросил Козел Осла.

— Тогда я тебя лягну, — ответил Осел. Не послушал Козел и сказал: — «Ты Осел».

Через день Осел собрал зверей и лягнул Козла так, что тот и свое имя забыл...».

Поверим наблюдательному доценту, что все происходило именно так, но напомним, что Козел животное боевое, и потому, видимо, быстро вспомнил свое имя и, оправившись от удара судьбы, продолжает держаться независимо, не страшась очередного Отпущения, о чем свидетельствует, в частности, тот знаменательный факт, что нам ничего не известно, например, о Подопытном Козле, а это, в свою очередь, опять же свидетельствует о непокорном характере основной массы рассматриваемого нами подвида.

«Виноград тяжел, и рогат козел»... Фото Юрия Кривоносова

Покончив с этими предварительными теоретическими рассуждениями, можно перейти к главной теме нашего разговора, то есть к роли Козы в литературе.

Роль эта, как мы уже позволили себе утверждать, правда, пока голословно, — велика и всепроникающа, вследствие чего велики и заслуги Козы перед мировой литературой. Вспомним, что именно она, носившая в древней Греции имя «трагос», положила начало такому важнейшему жанру, как трагедия, о чем нам в Тетради IV — «Почем опиум?» — так популярно и так основательно поведала мудроокая девочка Мирра Мирская, схлопотавшая за свое просветительство первое политическое обвинение со стороны молодого Отпетова: — «Это мы еще посмотрим, какая литература чистая, а какая — козел в наш огород!» (Речь тут идет о моем неизданном романе «Карьера Отпетова», где рассматривается становление Трагедии как таковой). Но Бог с ним, с Отпетовым, не стоит из-за него отклоняться от прямой стези истории литературы, а посему сразу же отметим одну из важнейших заслуг Козы, только на первый взгляд могущей показаться второстепенной — это открытие секрета кофе — напитка, бодрящего умы и возбуждающего фантазию сочинителей — именно чрезвычайно активное поведение Коз обратило внимание индейцев (по другим данным эфиопов) на таинственные орешки, с таким удовольствием поедаемые славными парнокопытными... Не будем загромождать наше повествование перечислением имен — их бессчетное множество — ограничимся одним Бальзаком, который потреблял кофе ведрами, чем, как это было установлено, подорвал свое здоровье и сошел в могилу раньше положенного срока. Впрочем, в могилу сходят и все не прикасавшиеся к кофе, а кому какой срок положен, не нам судить... Но зато, какое огромное множество превосходных сочинений оставил он нам благодаря тому, что каждую мысль свою и каждое слово настаивал на этом живительном душистом напитке.

Вы, конечно, спросите, — почему же нынешние наши литераторы не могут даже отдаленно приблизиться к этому выдающемуся образцу, хотя на излете «развитого социализма», когда в магазинах было хоть шаром покати, им каждую неделю кофе выдавалось в заказах-пайках, которые они, как правило, хаяли, называя неважнецкими, на что торгующие инстанции резонно отвечали:» — Как пишете, так и кормим!». Не выручает наших сочинителей даже нынешняя престижность рассматриваемого продукта, подкрепленная его порядком-таки высокой ценой. Вероятно, эти обстоятельства как раз и привели к обратному результату, резко снизив благотворное действие напитка на перья, машинки и диктофоны. У меня есть все основания полагать, что кофе значительно потерял в силе именно по причине увеличения его цены... Непонятно только, почему столь значительными оказались высвободившиеся из пресловутых столов произведения, созданные некоторыми нашими соотечественниками задолго до того, как кофе претерпел в своей судьбе вышеуказанные манипуляции...

Я позволю себе упомянуть и еще один славный напиток, не имеющий прямого отношения к кофе, зато напрямую соотносящийся с Козой — речь, как Вы, наверное, догадались, пойдет о пиве, причем о пиве из того же знаменитого погребка Ауэрбаха в Лейпциге, где ныне стены расписаны сценами из «Фауста», а у столов высятся гигантские подсвечники, заплывшие воском всех свечей, горевших в них на протяжении уже не одного столетия. Вам, конечно, известно, что великий Гёте любил сиживать здесь за бокалом доброго вина или за кружкой плотного немецкого пива. Сиживал он тут и знойным летом, и, что, пожалуй, еще более важно, прохладной осенью, — ведь только два месяца в году, именно осенью, в Германии варят особое крепкое, или как говорят сами немцы, — сильное — пиво. Называется оно «Бокбир» и бывает двух видов — светлое и темное, а чтобы знать, какое именно перед вами, на этикетках соответственно изображены белый или черный козел — ведь Бок у немцев означает Козел, а Бир — Пиво, то есть, Козлиное пиво.

Мы не можем даже допустить мысли, что Гёте впустую переводил этот божественный (а может быть, и сатанинский — как знать, как знать) напиток и не почерпнул из него ни одной мысли, ни одного образа для своего «Фауста». Взять хотя бы те же слова Зибеля: — «Ей с Блоксберга проблеет сатана...». Тут так и слышится созвучие — Блоксберг-Бокбир — эти слова даже рифмуются, правда, недостаточно гладко. Но эту шероховатость теперь можно исправить — из архива Любови Евгеньевны Белозерской вынырнула открытка, на которой мы видим расположенную в той же округе гору Боксберг — Козлиная гора!

Давайте постихоплётничаем:

Я летал на Боксберг,

Там мы пили Бокбир...

Ей Богу, недурно! А если вспомнить, что рецепты этого пива принесли с собой гугеноты, бежавшие от гонений из Франции в более веротерпимую в ту пору Германию, гугеноты, уцелевшие в Варфоломеевскую ночь, то спрашивается, не в отместку ли французам придумал Гёте свою Вальпургиеву ночь, где никого не режут, а только сладострастно беснуются, одни — черти-козлы, — возбужденные пивом «Бокбир», а другие — заведенные уже самими чертями-козлами: ведьмы же!

А что пива у Ауэрбаха было — залейся, свидетельствуют слова Мефистофеля, обращенные к местным завсегдатаям: — «Молчать, пивная кадь»!».

Не знаю, слыхал ли Михаил Булгаков о пиве «Бокбир», но доподлинно известно, что к первоисточнику его он припадал, — слушая еще юношей в Киеве оперу «Гугеноты». Да и потом, в Москве, он упоминал в своих сочинениях об этой опере. В Вальпургиевой же ночи он знал назубок каждую ноту. Но это, так сказать, попутное замечание, — чтобы не терять из виду Михаила Афанасьевича...

А давайте-ка вспомним, во скольких произведениях Коза является важным действующим лицом, или хотя бы так или иначе причастна к действию.

Этикетка пива «Bockbier»

Можете ли Вы себе представить, например, Эсмеральду без Козы? Да она бы сразу потеряла добрую половину своей прелести и обаяния!

Мы знаем, что грациозная козочка Джали не разделила печальной участи своей очаровательной хозяйки — благодаря поэту Пьеру Гренгуару избежала лютой казни. Ее ведь не случайно вместе с хозяйкой осудили за колдовство — Джали умела из букв составлять слова, имеющие тайный смысл, а это мало кому сходит безнаказанно... Но и в литературной судьбе самого Гренгуара Коза, несомненно, сыграла важную роль — в предпоследней главе своей книги Виктор Гюго говорит: «Что касается Пьера Гренгуара, то ему удалось спасти козочку и он добился успеха как драматург». Мне кажется, что запятая тут пропущена не случайно — ее отсутствие непременно заметил бы редактор издания, откуда я выписал эту цитату — очень внимательным и знающим человеком был Константин Григорьевич Локс, в память о котором мне осталась книга с автографом из его личной библиотеки — «Собор парижской богоматери» 1937 года издания. Несмотря на большую разницу в возрасте, мы с Локсом были добрыми друзьями, но разговор об этом вышел бы долгим. А вот о самой этой книге несколько слов сказать стоит. Она сдана в производство день в день, как мне исполнилось десять лет, но это так, из моей личной мистики. А вот не из моей: на обороте титула написано — «Редакция перевода, послесловие и примечания К.Г. Локса», а кто перевел, не сказано! Судя по году запуска в производство, можно предположить, что автор перевода не миновал Лубянки (французской козочке крупно повезло, что не там ею занимались). Я, признаться, первым делом подумал, а не Николай ли Николаевич Лямин ее перевел? Они ведь с Локсом были друзьями, и, как мне рассказывала вдова Лямина Наталия Абрамовна Ушакова, даже собирались вместе переводить семь томов Казановы. Но Лямина в 1936-м же году забрали, и Локсу, видимо, было уже не до Казановы... Наталия Абрамовна уверена, что «Собор...» перевел не Лямин, и вопрос этот пока остается открытым... Не знала она, а может быть, просто забыла, был ли знаком с Локсом Булгаков, возможно, что и да — ведь Лямин был лучшим другом Михаила Афанасьевича и мог их познакомить, как, впрочем, могли они встречаться и у Бориса Пастернака, с которым Локс в свою очередь был очень дружен, ему даже посвящено пастернаковское стихотворение 1913-го года — «Близнец на корме». Как мы видим, в этом мире все переплетено неимоверно тесно, настолько тесно, что я был совершенно обескуражен, увидев на экране телевизора Эсмеральду в обнимку с Джали...

Так как известно, что козочка осталась жива, можно допустить мысль, что она стала вечной — существует же, вопреки утверждению Остапа Бендера, Вечный Жид. Эсмеральдой в нашем случае оказалась российская княжна Екатерина Мещерская, а ее любимицей — козочка Мулинька, что, между нами говоря, ничего не значит — она могла сменить свое имя, как и многие французы, что осели на русской почве, скрываясь от преследований у себя на родине — гугеноты ведь не единственные гонимые в истории Франции...

Я уже знал о существовании этой княжны — читал в «Новом мире» блестяще написанные воспоминания, свидетельствующие о литературном даровании, что подтверждается теми же воспоминаниями, где она рассказывает историю своего детского стихотворения, наделавшего много шума в компании их гостей — гусарских офицеров. Увидев по телевизору на старой фотографии, датированной 1917 годом, княжну Китти с козочкой, я, зацикленный на своем предмете, тут же подумал — а не играет ли и эта козочка какой-то роли в литературе? И, не откладывая в долгий ящик, написал Екатерине Александровне письмо, благо в передаче были показаны ее дом, который я так хорошо знаю, и дверь квартиры с номером на ней... Не прошло и трех дней, как вечером раздался телефонный звонок, и я услышал в трубке ее голос: «С вами говорит Екатерина Александровна Мещерская!» Титула она, разумеется, не назвала. Вы уж простите, что я его все время употребляю — мне нравится слово «Княжна», вопреки тому, что семнадцатый год отменил у нас все титулы и сословия. Закон же, как известно, обратной силы не имеет, а Китти была княжной до Декрета, значит таковой и осталась! О сословиях говорить не будем — тут у нас все новое, и может выйти большая путаница...

Фотокарточка с подписью Е. Мещерской

Во время первого нашего разговора Екатерина Александровна удивленно спросила, откуда мне известно о «Гусарской балладе»? Оказалось — простое совпадение: в письме я условно назвал «Гусарской балладой» то ее детское стихотворение, а ею была написана и настоящая «Гусарская баллада» на тему, подсказанную ей братом. Как мы видим, общение с Козочкой не прошло для нее бесплодно. Желая докопаться до корней, я спросил Екатерину Александровну, когда она начала сочинять? «— Вероятно, — ответила она, — сразу же, как только научилась читать и писать. Во всяком случае, я помню себя только «пишущей»... Не писать для меня все равно, что не дышать, не жить...».

Козочка с фотографии оказалась никакой не француженкой, а самой что ни на есть исконной подмосковной русачкой. Ее мама — Зика была рядовой козой и, в отличие от своей дочки, жила не во дворце, а «на общих основаниях» — впрочем, такие несоответствия встречаются и у людей...

Так вот, Мулинька ходила, как собачонка — хвостиком — за своей юной хозяйкой, спала на диване и вдохновляла княжну Китти не только на подвиги литературные, но и на всякие шалости, порой оборачивающиеся весьма рискованными предприятиями... Происходило все это в Алабино, где у Мещерских был знаменитый дворец, и закончилось для княжны печально, а для Мулиньки трагически — в семнадцатом году пришли упакованные в кожу дядьки и козочку попросту сожрали — у нас же не Франция, у нас, если за тебя взялись, не вывернешься! — будь ты коза, поэт или хоть кто еще... Тут ее никакой Пьер Гренгуар бы не спрятал, да и сам бы не спрятался... Можно себе представить ужас, объявший тринадцатилетнюю девочку, когда ее любимицу и вдохновительницу-музу поволокли на заклание.

К сожалению, козочка явилась только первой, но далеко не последней жертвой, принесенной таинственному Богу — «Светлое Будущее»: затем пришла очередь дворца, правда, с ним справиться оказалось значительно трудней — взрывали его в несколько приемов, что, увы, большого продвижения в Будущее не дало — кладка была сделана на яичных желтках (а может быть, и белках?), так что окрестные крестьяне вместо кирпича, срочно понадобившегося на строительство Коммунизма, уже маячившего за околицей, получили, так называемые, живописные руины... Словом, и в первом, и во втором случае успех был весьма сомнительным — никого не накормили и ничего не построили — погублены были красота и поэзия, и, таким образом, шаг был сделан не вперед — к Гуманизму, а назад — к Дикости. К чему привела нас дальнейшая уверенная поступь самочинных созидателей, прекрасно описал Михаил Булгаков, сумевший в двадцатые годы узреть и сороковые, и шестидесятые, и семидесятые, и — до дня сегодняшнего вплоть... Он уже тогда провидел, чем опасны люди, обладающие недюжинным даром общественной активности, подкрепленным полным отсутствием общей и всякой иной культуры. Сомневающимся в том, советую перечитать хотя бы «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Похождения Чичикова» и «Дом № 13». Но это уже другая тема, требующая особого долгого обстоятельного разговора — разговора о культуре, за которую писатель Булгаков боролся всем своим творчеством.

Пещера неподалеку от берега Мертвого моря. Фото Юрия Кривоносова

Через дворец в Алабино мы можем проследить еще одну, правда, непрямую связь с Михаилом Афанасьевичем. Как рассказала Екатерина Александровна Мещерская, к ним туда каждое лето часто наведывался Немирович-Данченко со своей труппой, «прикладывался к ручке», гостил подолгу, а в год гибели Мулиньки уговорил хозяев имения, теперь уже бывших, (напугав, что все погибнет) отдать ему их личный архив, в котором, в частности, было несколько писем Лермонтова к отцу княжны Китти — Александру Мещерскому, архив Карамзиных и прочие исторические бумаги, с коими Владимир Иванович и отбыл за границу. Сам он в Россию потом вернулся и был великодушно прощен, а вот с архивом Мещерских Отечеству пришлось распрощаться, во всяком случае, частично: директор ЦГАЛИ (теперь РГАЛИ) на мои вопросы ответила, что архив Карамзина вроде бы вернулся, а вот о письмах Лермонтова ничего не известно, не обнаружился их след и в Пушкинском Доме — ИРЛИ в Петербурге...

Немирович-Данченко есть то самое лицо, которому, будучи его секретарем, советовала Булгакову «показать» «Мастера и Маргариту» сестра Елены Сергеевны, жены писателя, Ольга Бокшанская, перепечатывавшая под диктовку писателя его закатный роман. Сама Ольга Сергеевна, романа не понявшая, заявила автору: — «Этот роман — твое частное дело» (?!). Михаил Афанасьевич, не жаловавший ее шефа, «показывать» ему роман категорически отказался, а Елене Сергеевне, желавшей смягчить ситуацию и посоветовавшей мужу пригласить Ольгу на обед, ответил: — «...Остальное придумано мудро: обедать вместе с компанией — нет! нет! А с S. (Ольгой. — Ю.К.) — даже речи быть не может. Пусть Азазелло с S. обедает!..».

Я уже говорил, что дом, в котором живет Екатерина Мещерская, мне хорошо знаком — это неудивительно, я родился и большую часть своей жизни провел здесь же, на улице Воровского, бывшей, а теперь снова Поварской, — через два дома. Улица эта среди прочего знаменита еще и тем, что на ней располагается учреждение, именуемое Союзом писателей, в котором Екатерина Александровна имела честь не состоять. Впрочем, состояние в нем ни в коей мере не свидетельствует о принадлежности человека к этому творческому состоянию, даже наоборот — настоящего самобытного писателя если и принимали в Союз, то потом, когда он уж очень начинал выпирать из рамок, очерченных создателями этой солидной организации, его оттуда весьма шумно выпроваживали. Так случилось с Пастернаком, Ахматовой, Зощенко, Галичем, Некрасовым, Войновичем и многими другими — имя которым — легион! Уму не постижимо, как еще некоторым из них удалось потом пробраться в классики отечественной и мировой литературы! Хочу Вам сообщить, что вышеуказанному Союзу не помогли даже Козы — и не одна, а многие сотни — огромные стада! Я вот лично являюсь свидетелем непосредственного соприкосновения этих замечательных животных со штабом родной словесности. С удивительной ясностью, как будто это было только вчера, вижу я, как поздней осенью 1941 года по нашей Поварской течет живая река — стада коров, свиней, овец, коз... Вал эвакуации катится через Москву напрямую: огибать город попросту некогда, да и пойди знай, где остался свободный проход, какие дороги еще не захвачены немцами... И течет живой поток по Поварской — от Кудринки к Арбату, — захлестывая улицу от стены до стены. Перекатываются бурунами спины животных, трутся бока о борта тесного ущелья улицы, о стволы лип, о литые ограды знатных особняков, и слышится шипение, словно выкатывается на кромку берега язык прибоя. И как над истинной рекой в студеную пору стелются над знаменитой посольской улицей, мощеной спинами животных, клубы нечистого серого пара... Пахнет хлевом и страхом — страх поднимается в душе, его рождает этот бесконечный поток и непостижимое поведение животных — ни мычания, ни блеяния, ни поросячьего визга — только дробный перестук тысяч копыт и копытцев по промерзшему гулкому асфальту... Нет, никак не повлияли прокатившиеся мимо «СП» стада Коз на нашу организованную литературу — может, была она в ту пору в эвакуации? А может она и не литература вовсе? А может — штаб не литература? Как не всякое возвышение — Олимп?

Прошли годы, и на Поварской обнаружилась еще одна контора с названием «СП», тоже претендующая на монополию в литературе, ибо являлась ведущим издательством вышеупомянутого Союза. Помещалось оно как раз напротив дома Екатерины Александровны, но дружбы с ней, почему-то не завязывало — не деревня ведь, чтоб с соседями знаться... Контора, между прочим, была весьма занятная, это я по себе знаю. Занес я им однажды свой роман — было это уже под финал Застоя. Роман, как роман, только может малость островат. Встретили меня скорее приветливо — веселый редактор по фамилии Гномченко, и впрямь похожий на гнома-переростка, хохотнул из-под груды усов, напоминающих соломенную крышу: — «А что, старик, может к Христову дню?» — и подмигнул даже. А через несколько месяцев хохотнули по мне двумя рецензиями — одна была вполне добрая, только грешила принципиальными теоретическими ошибками, а вторая... О, эта вторая, драгоценная для меня рецензия некоего неведомого мне Эрнста Сафонова! Он-то думал, что разнес меня в пух и прах, а на самом деле сделал мне величайший комплимент... Но — по порядку. Сначала процитирую самого Э. Сафонова: «...от столь же бойко нарисованного образа Боба Кавендиша («живет на свете дядя Боб — антисемит и юдофоб») густо пахнет «гапоновщиной»: он ловко «подкинут» читателю — и пусть, дескать, тот примет его на веру, но в любом случае ошибется он, читатель... И только плечами пожмешь: к чему он здесь, этот Боб?!».

Пещера неподалеку от берега Мертвого моря. Фото Юрия Кривоносова

Ну, Боба мы оставим в стороне, и займемся словом «Гапоновщина». Вот как оно толкуется Большой Советской Энциклопедией: «Гапоновщина — попытка русского царизма отвлечь рабочих от революционной борьбы путем создания рабочих организаций под контролем правительства». Получается, если верить моему рецензенту, что я кого-то хотел от чего-то отвлечь, да к тому же еще и поставить «под контроль правительства»! Если принять во внимание, что сам Эрнст Сафонов в предтечах перестройки не значится, то слугой какого правительства он меня заподозрил, понять совершенно невозможно. Но совершенно прозрачно прочитывается другое — идущая из глубины минувших десятилетий попытка политической дискредитации автора неугодного сочинения путем навешивания ему определенного ярлыка. Я сначала, было, разозлился, а потом даже развеселился: да ведь это же то же самое, что «шили» Мастеру! Только того обвиняли в «пилатчине», а меня — в «гапоновщине»! Ну, скажите, кому не прольет бальзама на сердце такая параллель?! Мастеру ставилось в вину, что он пытается «протащитъ в печать апологию Иисуса Христа», а мне — что я «ловко подкидываю читателю» библеиста и еванголога Боба Кавендиша. Ну, как мне не гордиться такими параллелями?! Право, недалеко за полвека ушли от Мстиславов Лавровичей Эрнсты Сафоновы...

Но давайте перейдем дорогу и вернемся из этого второго «СП» в дом напротив.

Через два дня после первого звонка последовал второй, и Екатерина Александровна сказала: — «Так как фотография с Мулинькой у меня одна, посылаю вам в подарок снимок ее братца Бяши...». Вскоре подоспело и письмо, в котором я обнаружил симпатичнейшего белого козленка и следующие слова: «Я — Бяша, брат Мулиньки. Я тоже гулял без всякой привязи по парку, а когда бывал во дворце, то легко взбирался по всем его лестницам; иногда бил копытцем в запертую дверь, и мне ее открывали. Сейчас я принял ванну и жду, когда мне оденут мой красивый ошейничек с его звонким бубенчиком. Я никогда никого не бодал, но всегда гордился моими красивыми рожками! Теперь мы вместе с нашей хозяйкой только ускользающие тени с давно погасшей звезды... 4 ноября 1988. Е. Мещерская».

Боже мой, как хочется думать, что Бяша не разделил судьбы своей сестрицы!

Ах, Козы, Козы... Вспомним бессмертные строки Роберта Бёрнса, начинающие и завершающие лучшее его стихотворение:

«В горах мое сердце... Доныне я там,

По следу оленя лечу по скалам.

Гоню я оленя, пугаю козу.

В горах мое сердце, а сам я внизу!».

Спрашивается, мог ли он обойтись здесь без Козы? Значит, не мог, раз не обошелся...

А что уж говорить о Мигэле Сервантесе Сааведра — тот прямо-таки крепко-накрепко связал своих героев с рассматриваемым нами замечательным животным. Взять хотя бы ужин Дон Кихота у козопасов, где он в качестве почетного гостя наелся до отвала козлятины, и, подвигнутый ею, выдал один из лучших своих монологов — о роли речей странствующих рыцарей в защите и охранении девичьей чистоты, чести и невинности, — обогатив тем самым мировую литературу примером подхода к вопросам нравственности в области секса.

Мне могут возразить, что наш высокомудрый теоретик литературы вообще, и прозы в частности, Виктор Шкловский, столь часто обращавшийся в своих трудах к образу Дон Кихота, говорит об этом монологе не совсем так и усматривает в нем главным совсем не то, что мы. «В девятой главе первого тома «Дон Кихота», — пишет Шкловский, — козопасы-пастухи кормят рыцаря и его оруженосца, и тот произносит речь о Золотом Веке, когда люди не знали двух слов — «твоё» и «моё». Бескорыстие возвышает Дон Кихота, и он становится во главе героев, которые будут бороться с этими двумя короткими словами». Как видите, Виктор Борисович заострился тут совсем не на том, и узрел в этой речи только протест против существования частной и всякой иной собственности. Могу признаться, что и я этого не проморгал, но в отличие от него, теоретика-литературоведа, подошел к этой главе как художник, то есть, позволил себе некоторую вольность в трактовке текста, так сказать, непривязанность к науке. Скажу Вам по секрету, что в дальнейшем собираюсь приняться и за серьезности, но сейчас задача, как Вам известно, другая, связанная с ролью Козы в литературе, а вот этой-то роли Шкловский в данной главе не заметил вовсе, и, упомянув козопасов-пастухов как бы всуе, не заострился на том, что накормили они странников именно козлятиной, которая и развязала язык великому Идальго. И совсем уже он не упомянул о знаменательной главе 51-ой, в которой козопас же поведал целую повесть на тему о любви, и виновницей его вдохновения оказалась-таки Коза, а точнее козочка, хорошенькая беленькая козочка с черными и рыжими пятнами, по имени Пеструшка, в предыдущей — 50-ой главе убежавшая — прошу обратить на это особое внимание — от своего стада! Если Вы помните, пастух, настигший ее, заговорил с ней, как с существом мыслящим и разумным, и в речи его преобладали мотивы, продолженные в вышеупомянутой главе 51-ой, то есть мотивы любовные, отражающиеся, по его словам, на нраве всех женщин без исключения, и в какой-то мере отвечающие на доводы Дон Кихота в главе 9-ой, а вернее — противостоящие им. Надо отдать справедливость духовным наставникам, ибо резюмировал это присутствующий при сём каноник, обратившийся к козопасу со следующими словами:

«— Успокойся, ради бога, любезный, и не торопись загонять козу в стадо: коль скоро она, как ты выражаешься, женского пола, то, сколько бы ты ни старался ее удержать, она принуждена следовать природному своему влечению...».

«— Мне бы не хотелось, — ответствовал ему пастух, — чтоб из-за того, что я с этой животиной вел такую разумную речь, ваши милости приняли меня за дурачка, — признаться, в моих словах есть скрытый смысл. Я хоть и деревенский житель, однакож не из таких, чтобы не уметь обходиться с людьми и животными».

Когда же каноник попросил пастуха начать обещанный рассказ, пастух, «держа козу за рога, похлопал ее по спине и сказал:

«— Ляг, подле меня, Пеструшка, мы еще успеем вернуться к стаду».

Козочка как будто поняла его, ибо, когда хозяин ее сел, она преспокойно улеглась подле него и стала смотреть ему прямо в лицо, словно желая показать, что она внимательно его слушает, а он начал свой рассказ так:...

Горный козел. Фото Юрия Кривоносова

Ну, для того, чтобы узнать, как именно он начал свой рассказ, достаточно просто протянуть руку к книжной полке и взять с нее первый том «Дон Кихота», поэтому нам остается только сказать, как он его закончил:

«И теперь вам, сеньоры, должны быть понятны те слова и те речи, с коими я обращался к моей козочке, когда подходил к вам: она — женского рода, и поэтому я ставлю ее невысоко, хотя она и лучшая коза во всем моем стаде. Вот и все, что я обещал вам рассказать. Если я был слишком многословен, то и угощение мое также не будет скудным: загон мой близко, а там у меня и свежее молоко, и отменный сыр, и спелые плоды, приятные и на вид и на вкус».

Если и я был слишком многословным, прошу меня извинить, и за неимением загона с такими вкусными вещами могу только пригласить Вас к трапезе духовной, ибо, как выразился тот же каноник: «Мы все испытываем потребность напитать душу». Могу Вас заверить, что в нашем «загоне» тоже кое-что имеется по части пищи духовной, и опять-таки связанное с Козой, к тому же с Козой, тоже отбившейся от стада...

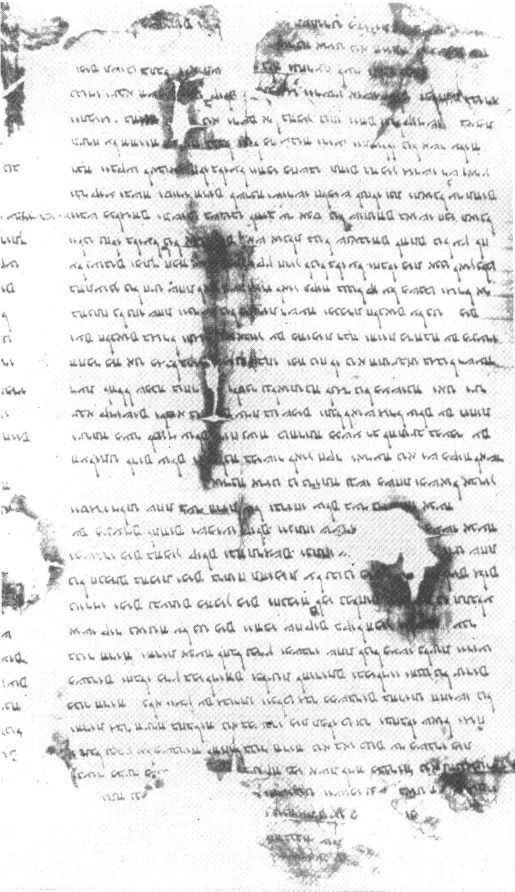

Совсем недавно — в середине двадцатого века, а говоря точнее, в году 1947-м от Рождества Христова, у одного юноши, бедуина-пастуха по имени Мухаммед эд-Диб пропала коза. Разыскивая ее, он плутал по Иудейской пустыне неподалеку от берега Мертвого моря и наткнулся на какую-то пещеру. Заподозрив, что коза могла скрываться именно там, сам в нее полез.

Козы в ней не оказалось (так и хочется написать не окозалось!), а оказались там странные кувшины, в которых притаились джинны, запрятанные туда две тысячи лет тому назад таинственным для нас и поныне народом, именуемым — кумраниты. Джиннов выпустили из кувшинов, и они потрясли мир — это было, пожалуй, самое великое обнаружение за всё тысячелетие — перед нами предстали рукописи — ровесницы того Равви, от которого пошла отмеряться наша эра. Так Коза открыла нам величайшие сокровища древнейшей из известных нам литератур.

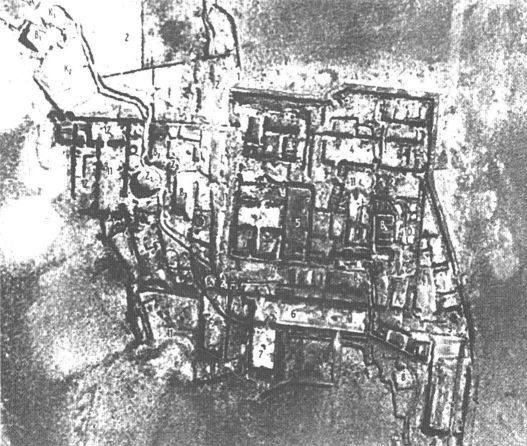

Развалины Кумрана

Находка была столь ошеломляющей, что в ее дальнейшие исследования включились ученые люди — археологи, географы, филологи, химики, физики, историки, писатели, — представители многих стран мира, включая и Россию.

Первая пещера оказалась запалом к целой серии информационных взрывов — всего было исследовано около шестисот пещер, во многих из них нашли различные свидетельства материальной культуры древности.

Но рукописи обнаружились только в одиннадцати — это были и целые свитки и бесчисленные фрагменты, из которых постепенно восстанавливались отдельные тексты. И перед нашими современниками впервые предстали подлинники книг Ветхого завета — Пятикнижие Моисеево (Тора) и ряд других. Правда, это не были оригиналы, но все-таки — подлинники, свидетельствующие о древнем происхождении произведений, ранее известных только в переводах — на латынь — Вульгата, и на греческий — Септуагинта. Причем древнейшая рукопись Септуагинты дошла до нас в списке IV века нашей эры. Теперь же перед учеными лежали рукописи на языках древней Иудеи — арамейском и древнееврейском, начертанные палеоеврейским (финикийским) и квадратным письмом. Созданы эти свитки на стыке тысячелетий — в I-м веке до нашей и в I-м — нашей эры, как раз в период зарождения раннего христианства... Это был период ожесточенных восстаний еврейского народа против римского владычества, жестоко подавлявшихся римскими легионерами, залившими кровью все области древней Иудеи. Именно в ту пору и были запрятаны в пещеры священные книги, хранившие в себе дух и разум еврейского народа, дабы не исчез он бесследно в огне сражений. И, может быть, именно поэтому еврейскому народу удалось сохранить себя, свою веру и обычаи, дошедшие до наших дней практически неискаженными. Книги эти легли в основу Библии — впоследствии канонизированной и ставшей Священным писанием христиан...

Кроме научных трудов кумранские рукописи послужили толчком к созданию и чисто литературных произведений — наш востоковед Иосиф Амусин, автор солидной научной монографии «Кумранская община», написал для массового читателя повесть «Находки у Мертвого моря», а немецкий писатель Генрих Штоль, уже прославившийся книгой о Генрихе Шлимане и раскопках Трои, сочинил целый роман, озаглавленный «Пещера у Мертвого моря». Даже поэзия не осталась равнодушной — в стихотворении «Говорят кумранцы» (правильнее все же, как мне кажется, — кумраниты) поэтесса Юлия Нейман мудро осмыслила значение найденных рукописей.

От веков, не знающих пощады,

От потопа, от песков пустыни,

Тайны тайн скрывающей поныне,

От тупого варварского стада,

От невежд самодовольных Рима

В глубине Кумрана сберегли мы

Не алмазы, бирюзу и лалы —

Побрякушки князя Велиала,

Не тугие золотые слитки, —

Здесь, в Кумране, сберегли мы свитки

Света, воссиявшего над ложью.

Вам, познанья жаждущие люди,

Трепетно вручаем здесь, в Кумране, —

Как дитя, завернутое в ткани,

Как вино в запаянном сосуде,

Как звезду средь мрака векового,

Клад досель не оцененный — Слово.

Вообще-то, Иудейская пустыня по своему рельефу противоречит нашим представлениям о пустынях — в нашем воображении это плоские безжизненные пространства. А здесь только вдоль самого берега Мертвого моря тянется узкая полоска более-менее ровной земли — всё остальное — горы и тесные ущелья между ними. И уж не знаю, откуда здесь сейчас взялись дикие козы, только когда я, загипнотизированный всем что знал об этих местах, бродил у Мертвого моря в районе Кумрана, передо мной на соседней вершине вдруг возник самый что ни на есть настоящий дикий козел с лихо закрученными рогами — он картинно воздвигся на своем скальном пьедестале, а за ним, в близкой дали тускло поблескивали серо-голубые воды Мертвого моря... Я вскинул фотоаппарат и успел сделать только один единственный кадр, вторым меня он не удостоил — спрыгнул и ускакал в глубину ущелья. Просто мистика какая-то — надо же, чтобы именно здесь, именно в момент моего присутствия, и на короткое мгновение, мелькнул этот судьбоносный Козел и так органично вписался в мой рассказ о роли Козы в литературе — ну разве не мистика?

И произошло это через десять лет после того, как это эссе было уже написано, прочитано и подарено на Рождество 1988 года моему другу Эрвину Бекиру, с которым мы отмечали этот праздник в Вандлице — дачном поселке под Берлином...

Исследователями доподлинно установлено, что при Кумране в древние времена имелись козьи стада, имевшие прямое отношение к тогдашней литературе — ведь для кумранитов козы были не только источником пропитания (молоко и мясо), но и давали материал для одежды, а самое главное — кожу для изготовления пергамента, на котором этот народ-литератор писал свои великие сочинения. И послужи основой их рукописей какой-либо другой, не столь стойкий ко времени материал, не прожить бы этим книгам не только двух тысячелетий, а, пожалуй, и двух веков... Словом, без Козы кумраниты не только не смогли бы что-то написать, а даже и придумать не смогли бы...

И не на этом ли козлином пергаменте записывал за Иешуа изречения-логосы непутевый ученик его Левий Матвей, внесший, как и предсказал его учитель, немалую путаницу в самые что ни на есть простые вопросы, такую путаницу, что вот уже две тысячи лет люди не могут в ней разобраться. И не тогда ли именно здесь зарождался Новый Завет?

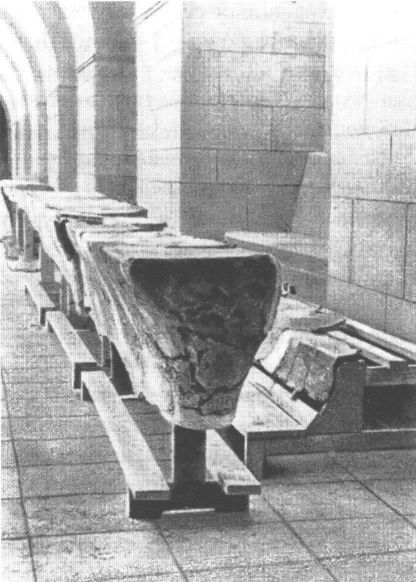

Реставрированные из многочисленных осколков столы и скамьи из кумранского скриптории

Козлиные шкуры, как известно, служили прекрасным материалом только для создания писчего фундамента, но шли также на изготовление важных деталей музыкальных инструментов, что нашло свое замаскированное отражение даже во фразеологии, ну, например, в таком выражении, как «Отставной козы барабанщик». Это ведь только на первый взгляд непонятно, причем тут коза, а вдумавшись, сразу соображаешь, что барабанное «грохало» есть ни что иное, как шкура бывшей, так сказать, отставной козы... Так что, вероятно, можно было бы перенести наш разговор и в область музыки, озаглавив его, скажем, так: «Роль Козы в музыкальном искусстве», только это уже выходит за рамки нашей непосредственной задачи, пусть уж этим займутся искусствоведы, специализирующиеся в смежной с нашей сферой человеческой деятельности. И чтобы уже совсем закончить разговор о Козе как об источнике полезных человечеству материалов, упомянем вскользь, что есть у нее и шерсть, однако дискутировать на эту тему недостойно, ибо еще древние говорили, что спорить о козлиной шерсти (признавать ли козлиный волос за шерсть или за щетину) — значит спорить о пустяках. А вот о чем следовало бы еще поговорить, так это о том, что Коза — не в последнюю очередь — рога и копыта. И это уже совсем не пустяки, особенно для литературы. Не будем подробно останавливаться на том, что «Рога и копыта» были прекрасно использованы двойным писателем-сатириком в отличном романе, мельком только упомянем, что где-то в памяти промелькивает нечто подобное, только более раннее, у Булгакова... Отдалившись от классиков на пристойную дистанцию, заглянем в день вчерашний — вчитаемся в другие «Рога и копыта», прижившиеся в общеизвестной «Литературной газете». Там в не такие уж далекие годы было напечатано буквально следующее:

НАУКА. Ученый совет Кривоносовского медицинского института рассмотрел истории болезни, составленные аспирантом Т. Луньковым. Работа получила высокую оценку — Т. Лунькову присвоена ученая степень кандидата исторических наук.

КРИТИКА СНИЗУ. Сняли нашего начальника с работы. И правильно сделали. Бюрократ, взяточник, трус, тунеядец, распылитель общественного добра, расхититель социалистического имущества — вот кто он был. Теперь об этом можно рассказать.

ИТОГИ РЕВИЗИИ. Не так страшен ревизор, как его малюют.

Вот так ребята, делавшие 12-ю полосу, юморнули по поводу моей войны с главным редактором «Огонька» — борьба шла в разных весовых категориях, и про нее можно было бы сказать, перефразируя солженицевское «Бодался теленок с дубом» — «Бодался козленок с боровом». Как это ни удивительно, я добился максимально возможного на тот момент успеха, но не полного — его прикрыла «система». На эту тему и был сочинен вышеупоминавшийся роман, в котором главного героя звали Отпетов, он же Антоний Софоклов. Кстати, в эпиграфе к этому опусу предрекалась гибель того «системного» государства, каковая и произошла десятилетием позже...

Вы скажете, причем тут Коза? Так рога же! И копыта!

Свиток гимнов, найденный в одной из Кумранских пещер

Ну, поскольку мы занялись этими козьими атрибутами, скажем, что они имеют самое прямое отношение к творчеству Михаила Булгакова вообще и к роману «Мастер и Маргарита», в частности. Рога, правда, в самостоятельном виде там не фигурируют, если не выводить их из упомянутой в начале записи-заготовки «Маргарита и козел», а вот копыто, почти незримо, присутствует — оно, так сказать, подразумевается, хотя и отвергнуто автором уже в самом начале работы над романом. Ни для кого не секрет, что среди первых вариантов его названия были — «Копыто инженера» и «Консультант с копытом». Копыто виделось ему не только через черта, которого «в виде козла» подавай девицам вместо кавалера — было тут и нечто другое, от чего он весьма решительно отмежевался. Не случайно же Воланд, в отличие от всех классических чертей, ноги имеет самые обыкновенные, можно сказать, человеческие. А ведь это очень важно, и позволяет судить об осведомленности Булгакова в определенном вопросе, или о его даре угадывания вещей поистине исторических. К сожалению, уже невозможно выяснить — знал ли Булгаков о том, что у Сталина на правой ноге были сросшиеся пальцы, правда, не все, а только два, но и этого достаточно, чтобы подойти под народную примету — «Мета дьявола» или «Копыто дьявола». Мне, например, стало об этом известно только в семидесятые годы — мой коллега отыскал в Туруханске жандармский список бывших ссыльных с перечислением их особых примет, и таким образом мы прикоснулись к первоисточнику. Совсем недавно в одной из книг я прочитал о том, как Сталин смертельно обиделся на какого-то своего товарища по ссылке, посмеявшегося над его привычкой спать в носках — смекаете?.. Думаю, что этот товарищ до естественной кончины не дотянул.

Известно ли было в двадцатые-тридцатые годы об этой «мете» — вот что меня интересует. Можно допустить с известной долей вероятности, что Булгаков о ней все же знал, не случайно же он отказался от всякого упоминания копыта в романе. Как мне кажется, ему хотелось исключить даже малейший повод для проведения параллелей между его Воландом и «Отцом всех народов», он не допускал мысли об их сходстве, что было бы оскорбительно для явно симпатичного ему героя.

Но тень Сталина в романе есть, наиболее явственно она мелькает в двух местах, наталкивая на размышления о переселении душ и генетической связи между всеми тиранами-кровопийцами.

Второе место — это тост Пилата: «...прокуратор произнес громко, поднимая чашу: — За нас, за тебя кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей!» В своей статье «Генеалогия «Мастера и Маргариты» Игорь Бэлза говорит, что «тост прокуратора вызвал по меньшей мере странные комментарии некоторых «советологов», пытавшихся и пытающихся извратить облик Булгакова как советского писателя. — и резюмирует, — Такого рода попытки могут свидетельствовать либо о явно клеветнических намерениях, либо о заслуживающем сожаления полном незнании эпохи, в которую происходит действие романа». Но это еще вопрос, в какую эпоху происходит действие романа... И уж совсем не хочется соглашаться с Бэлзой, что слова тоста Пилата следует воспринимать «как простую официальную формулу, весьма сдержанно звучавшую в ту эпоху». Но тогда почему в первоиздании «Мастера и Маргариты» (журнал «Москва») здесь сделана купюра, и тост звучит уже по другому: «За нас, за тебя кесарь, отец римлян!..». Видимо, цензура решила не вызывать у нашего читателя столь близких ассоциаций.

Иосиф Сталин без ретуши

Первый же случай появления «тени Отца» — видение, возникающее перед Пилатом в момент пика его трусости. И тут я ничего не могу с собой поделать — предо мной возникает все та же Коза в литературе... Ну, посудите сами, вот видение Пилата: «Так померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризною губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени капрейских садов...». Попутно отметим, что сады — капрейские, а не каприйские, как того надо было бы ожидать при образовании прилагательного от существительного собственного — Капри. Главное, что Булгаков в этом своем описании Тиверия очень близок к Бунину: «...лицо его покрылось язвами, залеплено было пластырями; глаза глубоко провалились; губы, подбородок отяжелели; шея раздулась как бы от какого-то неведомого яда... речь доставляла ему теперь труд уже крайний, медлительный, упорный...».

Вспомним, чем завершилось видение Пилата у Булгакова: «...очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении величества»...

Сходство этих описаний — поразительное. И вот ведь чудо — Булгаков этого бунинского текста в глаза не видел! Мне могут возразить, что Михаил Афанасьевич знал и очень любил рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско», действие которого проходит на Капри, и где упоминается император Тиверий, но без описания внешности. И никакого другого названия острова, кроме Капри, Бунин здесь не приводит. А приведенная нами бунинская цитата взята из его очерка «Остров сирен», впервые опубликованного в сборнике «Весной, в Иудее, — Роза Иерихона», изданном в Нью-Йорке в 1953 году, когда Булгакова уже давно не было на свете... И уж само собой разумеется, Бунин в глаза не видел «Мастера и Маргариту».

«Греки называли Капри «Остров сирен», — пишет в очерке Бунин, — ...со времени римлян он получил другое имя, — Капрея, то есть Козий остров...»!!! Самое интересное тут не то, что у Булгакова сады — капрейские, — название Капрея он мог знать из любого другого источника, а то, что остров-то оказывается козий! И, значит, роль Козы в литературе еще больше возрастает. Не случайно же именно это место избрал для своего жительства писатель Максим Горький, создавший здесь немало известных произведений, да и Иван Бунин, приехавший к нему на Капри погостить, написал за время этого гостевания несколько рассказов, а также процитированный нами очерк.

«Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?» Фото Юрия Кривоносова

Без всякой связи с вышесказанным, позволю себе упомянуть, что лицо у Сталина было изрыто оспой, поэтому все портреты его — фотографические — были тщательно отретушированы, а живописные — зализанно-гладкощёкими...

То, что сам Михаил Булгаков на Капри не бывал и не живал, как и вообще где-либо за границей, не дает нам возможности судить, как могло бы повлиять на его творчество приобщение к дальним странам, увиденным им, увы, только в воображении. И если он, несмотря на это, сумел создать такие великие вещи, то у нас есть все основания полагать, что муза его была непомерно богата и ослепительно щедра. Ну, и без Козы, разумеется, не обошлось, можно даже утверждать, что вся его жизнь прошла под знаком Козы.

Начнем хотя бы с того, что грамоте он учился, как и каждый нормальный человек, по букварю. И я не взял бы на себя смелость утверждать, что его букварь не восходил к одному из «предтеч» — «Букварю Кариона Истомина» — Московский печатный двор, 1694 год. Полистав его, вы обязательно наткнетесь на Козла, причем дан он здесь не по первой своей букве, а по последней, ибо служит иллюстрацией к одной из гласных, теперь переведенной в какое-то промежуточное состояние и именуемой твердым знаком, И поставлен тут Козел в один ряд с Барсом: Козелъ... Барсъ... Самое смешное, что в школе нам не удосужились объяснить, почему этот знак, до революции стоявший в конце всех слов, оканчивающихся на согласную, после нее был вдруг выброшен как паразит, пожирающий в несметных количествах типографский свинец. И только много позже узнал я о существовании закона открытого слога и прочих грамматических премудростях наших предков: — ну не кончались у них слова на согласную, не уважали они этого...

Освоив грамоту и став юношей, Миша Булгаков был передан по Козьей эстафете дальше — например, он играл роль мужа, затурканного своей женой, в самодеятельном спектакле на даче в Буче под Киевом, пьеса, как это ни удивительно, называлась «Козье болото». Но и тут мистика не кончается — приехав в Москву и поселившись на Большой Садовой, молодой писатель стал похаживать на Патриарши, находившиеся за углом, на том самом месте, где когда-то существовало, так называемое, Козье болото, потому, что там водились в недалеком прошлом дикие козы. Потом здесь возникла Патриаршья слобода, а следы древнего названия сохранились в именах переулков, один из которых и поныне именуется Малым Козихинским. Для Михаила Афанасьевича он был местом отдохновения и обогрева души — в доме № 12 и квартире № 12 жили его друзья, которым он на своей книге «Дьяволиада» сделал следующую надпись: «Зине и Володе Коморским в память вечеров на Козихе»...

Чрезвычайно интересно, что у голландского художника Маурица Эшера, современника Булгакова, в гравюре — «Шестой день творения», созданной в 1926 году (!), к запретному плоду на древе познания (а почему бы и не желания?) тянется вовсе не Змий, а Коза, и плод тут — не яблоко, а нечто другое, — я его, например, для себя определил как Хмель. И может быть, именно хмель пробудил в Адаме и Еве святое желание, заставил их ощутить себя людьми — с чего, собственно, и пошел род Человеческий и началось опоэтизирование отношений мужчины и женщины, приведшее нас к такому чувству и понятию, как Любовь! Любовь, ставшая неисчерпаемой темой для всей мировой литературы.

«Маргарита» и коза

«За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!» — вот величайший образец звучания этой темы!

Не следует забывать, что Булгаков — врач, ставший литератором. Эта мысль наталкивает на парадоксальный вывод: Коза имеет отношение не только к литературе художественной. В доказательство могу привести убедительный аргумент — известен случай, когда коза сожрала том Медицинской Энциклопедии! Дело происходило на Алтае, где жили в эвакуации мои родные. Моя сестренка Люда была еще очень маленькая, и ей нужно было молоко, для чего была куплена весьма симпатичная коза. А так как держать ее было негде, она обитала в кухне. И вот однажды, когда дома никого не было, коза вошла в комнату, прыгнула на стол, стоявший перед шкафом, кстати, закрытым, ухитрилась его открыть, вытащила с полки Х1Х том этой самой Энциклопедии и сожрала его, если и не целиком, то, во всяком случае, наполовину. Так как книга все равно была испорчена, ее бросили на кухне, где она и была доедена, после чего, надо полагать, молоко приобрело повышенную целебность и безусловную стерильность. Никак не соберусь посмотреть, что там в этом томе — не зря же она выбрала именно его.

Как видите, снова получается Коза в литературе — специальная, но литература же!

И все-таки булгаковская запись «Маргарита и козел», как мне кажется, в романе использована полностью. Обратимся к сцене ночного купания где-то на дальней реке — именно там появляется существо, впрямую козлом не названное, но несущее его явный признак: «Кто-то козлоногий подлетел и припал к руке, раскинул на траве шелк, осведомился о том, хорошо ли купалась королева, предложил прилечь и отдохнуть. Маргарита так и сделала. Козлоногий поднес ей бокал с шампанским, она выпила его, и сердце ее сразу согрелось...». Опустим конец главы, где Козлоногий продолжает проявлять трогательную заботу о Маргарите. Разве это не «Маргарита и козел»?

А вот реальное копыто в романе Михаил Булгаков категорически отмел. Козлоногий, это ведь не сказано — копытный. И если что и напоминает нам о первоначальных вариантах названия романа, так разве небольшая золотая подковка, усыпанная алмазами, та самая, что была подарена на память Маргарите Воландом. Да и она в итоге оказалась нереальной, существующей в непонятном таинственном измерении — Маргарита обронила ее на третьем этаже, а Аннушка подобрала на четвертом! Вот и получается — то ли Маргарита находилась одновременно и на третьем и на четвертом этажах, то ли Аннушка... Впрочем, последнее маловероятно, ведь в Аннушке ничего волшебного не было — напротив, земней ее и придумать не придумаешь... Словом, — мистическая подковка, и все тут! И почему-то маленькая. Может, с прицелом на Козу?

1984 — 12 декабря 1988 г.

1988 — 13 сентября 2003 г.

P.S. Спустя много лет после того, как я начал писать это эссе, мне удалось обнаружить — в личном архиве Елены Сергеевны Булгаковой — фотографию, на которой она изображена с Козой, но к записи «Маргарита и козел» этот снимок отношения иметь не может, так как сделан он спустя шесть лет после того, как не стало Михаила Булгакова. Разве что Елена Сергеевна с присущим ей чувством юмора решила таким образом проиллюстрировать эту запись.

А может, просто совпадение...

14 сентября 2003 г.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |