1. Прощание (письмо булгаковеду)

Как и обещал, пишу Вам, дорогой Булгаковед, о проводах Любови Евгеньевны, о той их части, свидетелем которой были мы с Зиной-Спасой. Я услышал в Вашем голосе испуг, когда Вы спросили, не сатирически ли я это буду описывать. Спешу успокоить — сие печальное событие повода для этого не дает, и вообще шутить на похоронную тему можно только в исключительных случаях, да и то, когда вступают в силу законы искусства — только что были на фильме «Покаяние» — он весь на таком случае построен...

Утром, в указанное время, мы приехали на Большую Пироговскую. Стоял лютый мороз — 25 градусов. В подъезде, возле лифта увидели венок с красной лентой: «Любови Евгеньевне Булгаковой от издательства «Советский писатель». Квартирка была плотно набита народом, почти без зазора — в комнату можно было протиснуться с большим трудом. Зина застряла в коридорчике, а я прошел и положил наши с Вами цветочки. Гроб стоял точно против двери, как будто специально для того, чтобы она могла видеть всех входящих. Лицо ее мало изменилось, может быть, чуть заострились все черты, но на себя Любовь Евгеньевна похожа не была, я сначала не понял почему, и потом только сообразил — ее обрядили в платочек и закрыли лоб — самое характерное в ее чертах. И она от этого стала не самой собой. Ее лоб на меня всегда действовал магически — я видел в первую очередь только его, а остальное лицо оказывалось как бы «не в фокусе». И поэтому только сейчас я заметил, что у нее был слегка вздернутый носик — теперь вместе с задранным острым подбородком он придавал ее лицу выражение слегка задиристое — она и в смерти являла людям свой ершисто-насмешливый характер.

Справа на полочке стоял портрет Михаила Афанасьевича (с папироской в зубах), за ним на стене два ее собственных портрета — живописных и фотография в овале — Вы ее знаете. А слева — картина: голова кошки огромного размера (так мне показалось, потом я уже только понял, что она примерно полуметровая), и эта кошка настороженно и подозрительно, не мигая, смотрела огромными же зелеными глазами на людей, сгрудившихся вокруг ее хозяйки, готовая ринуться на любого, кто осмелился бы неуважительно отнестись к покойнице. Я это почему-то очень остро ощутил, даже мороз по спине пробежал от этих глаз...

Вскоре пришла машина, состоялся вынос, прощание ее с домом, и пока все усаживались в автобус, мы с Зиной пошли пешком к Новодевичьему, куда вскоре пришел и автобус. Отпевание было в церкви Успения Богородицы — название это Зина угадала по росписям, что потом и подтвердилось. Там довольно крутая и высокая лестница, гроб несли на плечах (одно из них было моим, другое — Бориса Мягкова, двое других мужчин мне не запомнились), было очень тихо, только шелест шагов отдавался где-то под сводами. Установили гроб на постаменте — точно под потолочной картиной «Введение Марии во храм». Если бы Любовь Евгеньевна могла открыть глаза, она бы увидела девочку в белоснежных одеждах, а, переведя взгляд чуть ниже, увидела бы эту девочку... нет, не девочку, а самое себя словно в зеркале: в картине «Успение Богородицы» лежала в гробу такая же женщина, как и она, может быть, только более молодая, и с ореолом вокруг головы... Но ведь и вокруг Любови Евгеньевны был ореол, однако не все могли его видеть, я так видел — ее окружало сияние необыкновенности ее жизни, отсвет причастности к человеку великого духа, пусть и временной, неполной, но причастности на очень значительном этапе его творческой жизни, и этим она останется необыкновенной в памяти людей, знающих и чтящих (и чтущих!) писателя Михаила Булгакова. О ней будут помнить всегда, как всегда будут помнить и ее Маку: «Назовут меня, и тут же назовут тебя...» И как бы ни складывались в прошлом их отношения, она останется навеки в глазах людей женщиной необыкновенной.

Л.Е. Булгакова-Белозерская

Смерть все стирает и все уравнивает, многое прощает, и даже самое непоправимое хоть чуточку да смягчает. Вот лежит она в этом Божьем доме, окруженная родными, друзьями, почитателями, от всех уже удалившаяся на неизмеримое расстояние, но стремительно приблизившаяся ко всем тем, кто находится за той чертой, которую она в эти дни переступила. По стечению обстоятельств, а может, и по ее собственному распоряжению — приблизилась она на удивительно короткое расстояние к своему прошлому, реальному и потерянному безвозвратно по причинам, может быть, неясным и ей самой, но как бы там ни было, сейчас в какой-то сотне-другой шагов лежал под заснеженным, прокаленным морозом камнем, ее и не ее Мака — невозвратный, как всё в этом мире (да вероятно, и в том — тоже...), и через считанные часы она удалится от него уже навсегда, во всяком случае, по меркам земным, а он останется здесь, неподалеку от этой церкви, без нее, но не один, а с другой необыкновенной женщиной, навсегда улетевшей с этой Земли Маргаритой, сумевшей однако остаться в этой земле рядом со своим Мастером. Что поделаешь — если и говорится, что все женщины — ведьмы, то не все, увы, Маргариты... Так уж получилось — не судьба!

Отпевание почему-то очень долго не начиналось — наверное с час, как мы потом поняли, опоздал священник (и у них с трудовой дисциплиной, видно, пошатнулось), но было всё как-то очень спокойно, никто не нервничал, не дергался, терпеливо ждали, перешептывались, покупали свечи... Служка (а может быть, дьячок?) в золотом одеянии деловито ходил туда-сюда, принес кадила, положил где надо книгу, иконку, проверил, всё ли как надо, и ушел в алтарь. Несколько беспокойно вел себя молодой бородатый человек из церковных, — это было видно, хотя был он в обыкновенном черном костюме — несколько раз пересек он церковь от алтаря к дверям и обратно, и только когда он прокашлялся, прочищая как-то необыкновенно басовито горло, я понял, скорее даже догадался, что это — регент (!!!). И с этого момента я внутренне раздвоился — всё происходящее воспринимал как бы параллельно, не смешивая — то, что я видел вторым зрением и слышал вторым слухом нисколько не мешало и не замутняло моей печали и торжественности прощания с Любовью Евгеньевной — просто сознание отмечало и фиксировало вещи к ритуалу не очень подходившие, или по иному мной воспринимаемые. Видимо, дело тут в моей постоянной сосредоточенности (зацикленности) на том, чему я себя в последние годы посвятил (или обрёк?).

Наконец, появился священник — весьма молодой еще человек, лет тридцати пяти-сорока, очень современный, деловитый, ухоженный, твердым голосом приказал всем нам повернуться лицом к алтарю, куда и ушел неторопливой, уважающей себя походкой. Через несколько минут вернулся, уже в золотых полотнищах поверх рясы, и начал службу. К этому моменту мы все зажгли свечи и стояли как нам было указано, правда, я в силу своей недисциплинированности и любознательности встал все-таки в полоборота, чтобы всё видеть получше, да и неуважительным мне показалось стоять напрочь отвернувшись от покойницы — я ведь не с Богом пришел общаться, а с человеком прощаться. Не знаю, можно ли употребить такое выражение, но Любовь Евгеньевна лежала такая хорошенькая, светлая и хрупкая, и, казалось, внимательно вслушивалась в чтение священника — читал он, видимо, Евангелие. Как только он замолчал, регент приглушенно пробасил: «До, ми, соль, до...», певчие ухватили тональность, и полились божественные напевы — это был удивительно слаженный квинтет, голоса чистые, их переплетение создавало музыкальную ткань красоты необыкновенной. Время от времени регент негромко задавал новую тональность, и пение продолжалось с прежним очарованием. Эти переходы вдруг напомнили мне сцену из «Очерков бурсы», когда Карась просит показать ему, как поется «Господи воззвах» на седьмой глас и все другие напевы обихода. Тут же по цепочке пришло в память прозвище, которое в давние годы кому-то дала Любовь Евгеньевна — «Петры-Тетеры» — из той же книги Николая Помяловского (я ее когда-то знал «наизусть», как сейчас «Мастера...» — «Очерки бурсы» в детстве были моей настольной книгой).

В церковном пении слова разбирать довольно трудно, но кое-что ухватываешь — и о прощении за грехи вольные и невольные, Словом, Делом или Мыслью (в другом месте — Помышлением), там несколько формул повторяется на «разные гласы», но одна удивительно мудрая, как бы подводящая черту под жизнью человека — за этой чертой остается всё второстепенное, не важное, суетное. В данном случае формула эта звучала так: «Раба Божия новопреставленная Любовь».

Эллендея Проффер Тисли

А у меня закрутились две мысли, опять же параллельно — это ведь от двузначия имени Любови Евгеньевны — Любовь, как таковая, не раба Божия, а наоборот, самое непокорное Богу дело, и новопреставленной ей никак не быть, потому что она вечна и бессмертна, ибо умри Любовь, и жизнь на Земле кончится (во всяком случае, для человечества: человек без любви — животное).

Это была первая мысль, а вторая — то, что я сказал вначале — отсекание суетности — вспомнился венок у лифта: вот и кончилась вся путаница с фамилиями — и не Белозерская, и не Белозерская-Булгакова, и не Булгакова, а просто — раба Божия новопреставленная Любовь! Перед Богом — Человек, от всего отрешенный, одно только имя ему и оставляется, чтобы знать, кому за упокой отпеть, а уж фамилия, чины, звания, отличия — это там, в миру остается, вместе с телом, а имени позволено вместе с душой отлететь. В мир иной...

А вот и пропуск в этот мир — солидного вида печатная листовка размером в стандартный писчий лист — священник прочитал ее деловито, строго прозаически, без всякого распева, вроде бы как приказ по учреждению, и вложил в руки Любови Евгеньевны, предварительно свернув листовку в тугую трубочку. Только вот, по-моему, чего он не учел — пропуск-то этот рассчитан на нормальное христианское захоронение, а не на кремацию — он ведь не рукопись, и посему через час-другой сгорит — и останется раба Божия без права прохода через калитку святого Петра...

А мы всё стоим со свечками, и янтарные огоньки отражаются в золоте и серебре храма, и, глядя на эти огоньки, меня вдруг как ударило: «Огонь! Огонь, которым всё кончается!» — может, я и не точно вспомнил, главное, что мысль была именно эта — и мне показалось, что я угадал, почему Михаил Афанасьевич при всем его уважении к суеверности не велел себя отпевать и тело свое приговорил к сожжению — хотел до конца остаться верным своему Мастеру, остаться в вечном единстве со своим закатным романом, не изменять своим героям, их принципам, обычаям, духу. И вслед за ним так же поступила и Елена Сергеевна — куда Мастер, туда и Маргарита, а ведь она, кажется, к вере была весьма почтительна...

Как я уже сказал, день выдался солнечный, ясный, в окна храма лился яркий свет, и, пересекая клубы кадильного дыма, ложился косыми лучами на таинственный церковный сумрак. Иногда священник уходил, размахивая кадилом, в алтарь, напуская туда дыму, и всё помещение за вратами тогда наполнялось клубящимся золотисто-розовым сиянием. В один из таких «уходов» с кадилом что-то не заладилось, и священник, свернув за ближайшую колонну, начал раздувать свое кадило, размахивая им на манер угольного утюга, точь-в-точь как это делают хозяйки... Дым же был весьма слабоват по части аромата, и мне припомнилась перепалка в «Отпетове» по части индийского и малайского сандала. Похоже, тут на сандале тоже пытались сэкономить... Но что было великолепно, так это профессиональный шик, с которым священник размахивал кадилом — видимо, такое умение — гордость здешних работников. Он очень плавно и в то же время сильно подкидывал этот дымящийся сосуд вверх и вперед, и тот на мгновение зависал, ослабив цепи, а потом рушился вниз и переходил в раскачку без рывка, цепи при этом постепенно натягивались, не издавая ожидаемого звона. Я же всё время с замиранием сердца следил, как бы он на обратном пути не загнал горящее кадило в свой широченный расклешенный рукав, боялся, как бы это не разрушило торжественной обстановки обряда отпевания. Но это был мастер своего дела — кадило не долетало какого-то сантиметра до распахнутого жерла рукава и, зависнув на миг в мертвой точке, тут же уходило вперед. Квинтет продолжал свое пение, в котором часто слышалось слово «Аллилуйя», что тоже навевало некоторые неподходящие моменту мысли (вспомнился фокстрот «Аллилуйя», гремевший в ресторане «Грибоедова»). Кроме того, постоянное приглушенное «до, ми, соль, до...» между двумя тональностями (гласами), и рука, управляющая пением с помощью шариковой ручки, подсовывали такое знакомое слово «регент» в сочетании с определением «клетчатый»... А в этом вот новодевичьем регенте, несмотря на его бороду и строгий костюм, тоже было что-то несолидное, может быть, его молодость — больше тридцати ему не дашь.

Похороны Л.Е. Булгаковой-Белозерской

Очень торжественны и пронзительно одиноки были наши с Вами белые нарциссы (единственные среди розовых и красных гвоздик) — они и лежали в отдалении от всех других цветов — на зеленом покрывале с вышитым на нем большим белым крестом, которым укрыли гроб от рук к ногам — нарциссы вписались в этот крест между верхней и нижней (косой) перекладинами, и, казалось, составляли с ним одно целое...

В какой-то момент служка (или дьячок?) потихоньку дернул регента за рукав, тот сделал знак певцам, они плавно «вывели» звук до полной тишины, и юный помощник батюшки вдруг запел что-то своё неожиданным для его рослой фигуры полудевичьим тенором. Его сменил священник, и вскоре отпевание закончилось. Певчие быстренько накинули свои дубленки и, переговариваясь о том, что сегодня недурно провели службу, ушли. Они и вправду пели великолепно — слава регенту! Служители деловито убрали все принадлежности обряда — тумбочки, трибунки (кафедры?), подсвечники на высокой подставке, кадила, унесли зеленое с крестом покрывало (цветы переложили покойнице). В церкви сразу стало буднично и уныло. Батюшка ушел в алтарь и вернулся оттуда без золотых размахаев, в черной своей рясе, правда, весьма новой и добротной и с потрясающим крестом, на не менее потрясающей цепи, деловито поговорил с племянником Любови Евгеньевны на какие-то прозаические темы, и раба Божия Любовь покинула Новодевичий монастырь и покоящегося там раба Божьего Михаила, чтобы свой покой обрести на другом конце Москвы, где она будет лежать рядом со многими очень хорошими людьми, среди которых немало славных Мастеров, изрядно хлебнувших из горькой чаши нашего не перегруженного добром и справедливостью бытия...

Мы проводили автобус и на этом простились с Любовью Евгеньевной, ставшей в конце жизни хоть и не официально, хоть и не надолго, опять Булгаковой. И как бы там ни было, а ведь она всё-таки в каком-то смысле приняла из рук Елены Сергеевны (пусть и не из рук в руки) эстафету служения делу Великого Мастера, и сделала немало доброго в увековечивании памяти о нем, в опубликовании того, чего Елена Сергеевна опубликовать не успела или не смогла. Думаю, что с подачи Любови Евгеньевны и к нашей милой Профферше кое-что да попало, и если это даже только «О, мёд воспоминаний...», то уже и за это поклон ей до земли.

А я-то обязан Любови Евгеньевне очень многим — когда бы я прочитал те вещи, которые она мне давала из своих ветхих шкафчиков? И на важные для меня вопросы она успела ответить, думаю, что мне это скоро очень пригодится, и остается только пожалеть, что не хватило ей сил хотя бы еще на годик-другой — до расчистки кое-каких врак, наворочанных вокруг великого нашего писателя — она ведь могла бы многое опровергнуть из области «фантастики».

Увы, одним из немногих свидетелей, дошедших до наших дней, стало меньше...

1987 г.

2. Потом и прежде

Захоранивали прах Любови Евгеньевны на Ваганьковом кладбище, ранней осенью. Был пасмурный сырой день, и когда наша немногочисленная процессия двинулась от главного входа по центральной аллее, заморосил мелкий дождишко. Я шел одним из последних, а впереди... впереди вдруг увидел фигуру в сером военного покроя плаще с надвинутым капюшоном: — Прямо, как Афраний... Что-то мистическое было во всей окружающей обстановке. «Афраний» оказался Марикой, лицо которой было необыкновенно мрачным — Любаша была ей очень близким человеком, их дружба уходила корнями в двадцатые годы двадцатого же века, и сохранилась, несмотря на все их семейные перемены и житейские передряги... Марику вела под руку какая-то женщина — она ведь была уже совершенно слепой...

Главным в нашей группе был племянник Любовь Евгеньевны — Игорь Владимирович Белозерский, но руководил всем ритуалом Саша Курушин, неофициальный глава всех «булгаковцев». Он принес магнитофон с траурной музыкой, и у могилки зазвучали грустные мотивы Бетховена и Моцарта. Один за другим мы подходили прощаться, некоторые истово крестились, что мне тогда казалось странным — в то время это было не очень принято.

Коротко были сказаны добрые слова о покойной, могилку оформили, положили цветочки, постояли, погрустили, пристроили запаянный в целлофан портрет к небольшому, казавшемуся временным, памятнику, на котором было начертано имя ее сестры — Надежды Евгеньевны. Запомнилась ее трогательная фамилия — Щепочкина...

Через десять лет мы пришли сюда зимним днем, в дату ее смерти, почти все те же, но нас было меньше. И опять Курушин включил свою музыку, и опять говорили добрые слова о Любови Евгеньевне, кто то прочитал стихи, посвященные ее памяти, потом читали просто стихи, отвечающие настроению этого момента. Это была своеобразная панихида с поминками вместе — мы пили водку из маленьких пластмассовых стаканчиков, сфотографировались на память о посещении Любаши, благо день был безморозный. Того портрета уже не было, а памятник сменился на постоянный, черного гранита, где среди других была надпись: «Белозерская-Булгакова Любовь Евгеньевна. 1895—1987».

Могила Л.Е. Булгаковой-Белозерской

Если кто-то захочет посетить ее, найти эту могилку очень просто: по главной аллее до здания колумбария, обогнуть его справа и, повернув влево на поперечный проезд, почти сразу же с правой стороны найти крайний памятник с большой звездой Героя Советского Союза. От него надо углубиться по узкой дорожке, забирая немного влево, до оградки с коваными лебедями. Правда, надо набраться терпения, потому что наша страсть к оградам делает поиски нужного места на кладбище похожими на преодоления таежных дебрей...

Знакомству с Любовью Евгеньевной я обязан в первую очередь Наталии Абрамовне Ушаковой, по мужу ее иногда называют Ляминой, но так как она фамилию не меняла, то везде буду ее называть Ушаковой... О ней я, может быть, напишу отдельно, здесь же замечу, что мы с ней очень быстро сдружились, и она прониклась ко мне доверием настолько, что стала давать мне читать неподцензурную литературу, в том числе я получил от нее не только на прочтение, но и на копирование такие произведения, как «Венедиктов...», «Собачье сердце» и «О, мёд воспоминаний...» — мемуары Любови Евгеньевны Белозерской-Булгаковой тогда мне еще не знакомые. Прочитав их в машинописи, и сделав репродукции, я понял, что мне совершенно необходимо встретиться и поговорить с их автором...

Вот тут-то я и обратился к Марике и Наталии Абрамовне — они были связаны с Любовью Евгеньевной дружбой на протяжении уже нескольких десятилетий. Они обе позвонили ей и порекомендовали меня как человека вполне надежного для всяких «ненадежных» разговоров.

Это было 2 января 1986 года, и Любовь Евгеньевна назначила мне встречу на 14 января — точно в 17 часов. День этот оказался Старым новым годом, стоял довольно сильный мороз, и возникла проблема цветов. И хотя «коль нет цветов среди зимы», идти к ней без них мне очень не хотелось. В ту пору найти их было совсем непросто — это сейчас на каждом углу тебе предлагают всё, что ни пожелаешь, а тогда им полагалось быть в государственных киосках, которые были вечно закрыты, а частников, как и сейчас, гоняли, да и было тех частников раз-два и обчелся... Но мне повезло — возле метро Киевская обреталась бабуля закутанная в кучу одежек на манер капусты с сумкой-термосом на колесиках, в которой были, как она сообщила, теплые тюльпаны. Узнав, что я иду к девяностолетней даме, она выбрала мне самые лучшие экземпляры, и, как говорится, «просила по пять, сошла на четыре, а отдала за три», и на прощанье сказала: — Пусть живет еще девяносто!..

Михаил Афанасьевич и Любовь Евгеньевна. 1920-е г. Фото Бориса Шапошникова (фрагмент групповой фотографии)

Согласно инструкции, полученной по телефону, нашел ключ под ковриком у двери и предстал перед Любовью Евгеньевной, как Зибель пред Маргаритой, когда тот пропел: «Расскажите вы ей, цветы мои...».

Очевидно, мои пурпурные тюльпаны в лютый январский мороз ей что-то рассказали обо мне, а может, мои патронессы отрекомендовали меня по телефону соответствующим образом, и она встретила меня как старого знакомого — приветливо и улыбчиво. Она располагалась на широкой тахте с разбросанными по ней подушками — прямо как Воланд в своей московской резиденции — у нее была сломана шейка бедра, и гостей она принимала в горизонтальном положении. Тут же на тахте обитало две кошки и еще пара кошачьих тинейджеров младенческого возраста.

В ту пору я еще мало чего знал и еще меньше понимал, но уже зациклился на некоторых вопросах — например, почему в журнальном варианте «Мастера...» в конце — Понтий Пилат, а в издании Худлита-73 этот Пилат Понтийский? Я считал, что Булгаков так завершать романа не мог. Или почему некий Тихонов написал такой плохой отзыв на «Жизнь господина де Мольера». Насчет Пилата она не согласилась, из чего я сделал вывод, что она не до конца понимала тонкости булгаковского творчества, а про Тихонова сказала, что он написал наверняка с подачи Горького, но мягче, чем ему сказал Горький — она в это время работала в издательстве ЖЗЛ и помнит, что Тихонов ей передал слова Горького: «Если мы будем печатать такие биографии, нам, пожалуй, попадет...». Про Алексея Толстого: «Положение его было сложное — он был самым видным из вернувшихся эмигрантов, и ему надо было «отлаивать» хлеб, что он и сделал, написав повесть «Хлеб», в которой выпятил роль Сталина в Царицинской эпопее...». Словом, беседа наша пошла по широкому кругу вопросов и была очень откровенной. Я не уставал удивляться ее светлому уму и отличной памяти. Зная о ее владении несколькими языками, я воспользовался этим и попросил перевести мне странную фразу, которую я вычитал во французской книге «Русская война» — там говорилось, что в начале двадцатых годов Сталин сказал кому-то: «Помни, Авель, тот, кто не со мной — против меня...». Я решил, что это он цитировал Библию — меня сбило имя Авель, но сколько я там ни искал, такой фразы не обнаружил. А Любовь Евгеньевна сразу догадалась, что сказал он это Авелю Енукидзе, в то время секретарю Президиума ЦИК, который каждый день бывал в Горках, потому что ему было поручено заботиться о Ленине... Не в этой ли связи ему погрозил Сталин, который со временем — в 1937 году его таки-расстрелял...

Мы проговорили весь вечер, поужинали баницей и тыквеником (болгарские пироги — с брынзой и с тыквой, которые испекла специально для Любови Евгеньевны моя жена Спаса-Зина), выпили по паре рюмочек крепкого финского вишневого ликера, после чего я должен был накормить кошек — и домашних, и тех, что во дворе. Для последних под окном была закреплена полочка, на которую кошки запрыгивали, а собаки достать не могли. В холодильнике всегда имелась рыба для такой кормежки, и это было правилом — перед уходом их накормить...

Кабинет на Б. Пироговской. Фото Наталии Ушаковой

В этот раз я оставил Любови Евгеньевне машинопись моего романа «Карьера Отпетова», и при следующем посещении она за него меня похвалила, но добавила: «Я боюсь за вас, они грызут, тянут, выкручивают...», — и показала наглядно, как это делается. Правда, время уже было «не то», шла перестройка, но до распада империи (он предрекался в эпиграфе к моему роману) оставалось несколько лет, и цензура еще выкидывала из моих материалов, идущих в журнале «Советское фото» даже названия некоторых булгаковских пьес...

Любовь Белозерская стала второй женой Булгакова в 1924 году. Тогда же он впервые обрел свой дом — квартиру из трех комнат, маленькую, но отдельную. И — самое главное — у него появился кабинет! Может и не такой просторный и помпезный, как он того заслуживал, но вполне достойное рабочее писательское место... Те восемь лет, что они прожили вместе, были очень плодотворными в его творчестве — были написаны и поставлены пьесы «Дни Турбиных» («Белая гвардия»), «Зойкина квартира», «Багровый остров», повести «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Жизнь господина де Мольера», завершен роман «Белая гвардия», который Булгаков посвятил ей, как и некоторые другие произведения.

А годом позже случилось еще одно судьбоносное событие — они приобрели новых друзей — Николая Николаевича Лямина, историка, филолога и его жену Наталию Абрамовну Ушакову, художницу, книжного графика. У них стали проходить чтения новых Булгаковских произведений. А потом к ним присоединилась Мария Артемьевна Чемишкиан, приехавшая из Тбилиси и принятая под булгаковский кров...

Это была компания веселых творческих людей, кроме литературных чтений они выпускали смешные домашние книжки и альбомы, рисовали в них обычно Наталия Ушакова и Сергей Топленинов. Вот что пишет об этом в своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна: «На обложке книги «Муки-Маки» изображен Михаил Афанасьевич в трансе: кошки мешают ему творить. Он сочиняет «Багровый остров». А вот еще там же один маленький портрет Михаила Афанасьевича. Он в пальто, в шляпе, с охапкой дров (у нас печное отопление), но зато в монокле. Понятно, что карикатура высмеивает это его увлечение. Ох, уж этот монокль! Зачастую он вызывал озлобление, и некоторые склонны даже были рассматривать его как признак ниспровержения революции. В это же время мы оба попали в детскую книжку Маяковского «История Власа, лентяя и лоботряса» в иллюстрациях той же Н.А. Ушаковой. Полюбуйтесь: вот мы какие, родители Власа. М.А. ворчал, что некрасивый».

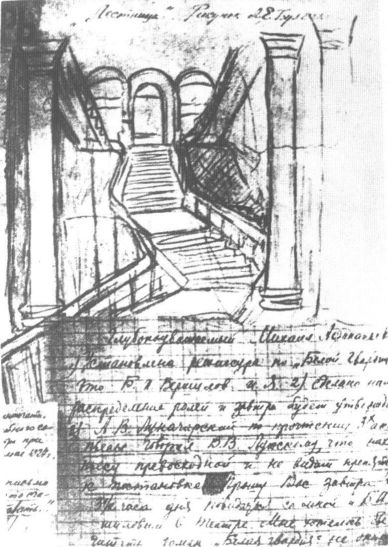

Эскиз декорации «Дней Турбиных», сделанный Л. Белозерской

В этой компании в ходу были «удобные в общении» прозвища — Михаил Афанасьевич — Мака, Наталия Абрамовна — Тата, Мария Артемьевна — Марика, а Любовь Евгеньевна — Банга (с ударением на первом слоге). Она мне рассказала, как возникло это прозвище — шла постепенная трансформация: Михаил Афанасьевич переделал Любу в Любангу, а потом уже в Бангу. Со временем он так назовет собаку Пилата, перенеся ударение на последний слог, но указав это только при первом ее упоминании.

Это были такие преданные друзья, что когда, спустя годы, Михаил Афанасьевич расстанется с Любовью Евгеньевной, они и с ней сохранят дружбу — до последних своих дней, и подружатся с Еленой Сергеевной, которая оценит их сердечность и ответит им полной взаимностью.

Как уже было сказано, Любовь Евгеньевна приняла эстафету памяти писателя от Елены Сергеевны — собирала все издания — и его произведений, и о нём самом, выходившие за рубежом, способствовала их появлению — с риском нажить большие неприятности посылала материалы в американские издательства. Именно там, в издательстве «Ардис» впервые увидела свет ее повесть о совместной жизни с Михаилом Булгаковым «О, мёд воспоминаний...», с ее легкой руки в Нью-Йоркском «Новом журнале» была опубликована великолепная статья Наталии Шапошниковой «Москва и москвичи вокруг Булгакова», подписанная с целью конспирации псевдонимом Н.Б., где за вторым инициалом была спрятана девичья фамилия ее бабушки — Бравич. Такие были времена... Она давала отповедь недобросовестным «воспоминателям», осмелевшим с уходом Елены Сергеевны, — некоторые из них занялись прямой фальсификацией с целью выдать себя за доверенных лиц и чуть ли не за душеприказчиков Михаила Булгакова...

У Любови Евгеньевны, последние годы прикованной к постели, часто можно было встретить молодых людей, объединенных общей любовью к творчеству великого писателя, за что они и получили название «булгаковцы». Они помогали ей, чем могли, а она давала им читать книги, которых они в ту пору нигде не могли бы найти.

Рисунок М. Булгакова

Они кардинально отличались от окололитературных снобов и той шпаны, что устраивали тусовки в квартире 50 в доме на Большой Садовой, лишив покоя тамошних жильцов. Вместо того, чтобы размалевывать стены, возглавлявший «булгаковцев» Саша Курушин начал писать картины на темы произведений Михаила Булгакова — он оказался талантливым художником и создал целую галерею, часть которой теперь украшает стены «Культурного центра — Дом Булгакова». Картины его, посвященные роману «Мастер и Маргарита», экспонировались на выставках — и у нас, и за рубежом, популяризируя творчество великого писателя, за них он был награжден Золотой медалью ВВЦ. Кроме того, он много фотографировал всё связанное с памятью Булгакова, и саму Любовь Евгеньевну, которой посвятил несколько глав в своей книге «Шаг влево, шаг вправо...».

Иногда приезжала из Питера пушкиновед и булгаковед Елена Монахова, знаток музейного дела (сейчас она возглавляет Выставочный отдел Пушкинского дома), вывозила ее на прогулки (увы, только в инвалидной коляске), где в перерывах между долгими беседами на темы культуры и искусства фотографировала ее «на лоне природы» — главным образом у Новодевичьего монастыря. Любовь Евгеньевна подарила ей симпатичного серого котенка, которого она увезла к себе в Северную столицу, и назвала Любашей.

Примерно через год, будучи в Петербурге (тогда еще Ленинграде) на Булгаковских чтениях, мы небольшой компанией отправились к Монаховым на дружеское — литературоведческое чаепитие. Только мы разместились за круглым столом, как в комнату явилась уже вполне взрослая кошка.

С кошкой Любашей. Фото из архива Елены Монаховой

Постояв в дверях и поводив носом туда-сюда, Любаша (а это была она) прямиком направилась ко мне, прыгнула мне на колени, и не сходила с них весь вечер. Боясь ее потревожить, я старался не двигаться, и чай мой так и остался нетронутым. Узнала ли она меня по запаху, или тому была другая причина, но факт остается фактом — из всей компании она почему-то выбрала именно меня...

Верным другом Любови Евгеньевны до конца ее дней стала Галина Георгиевна Панфилова, сотрудница музея МХАТа, а затем директор музея К.С. Станиславского в Леонтьевском переулке — пятнадцать лет она заботилась о ней, сообщала последние новости культурного бытия столицы, приносила продукты, готовила еду... Здесь, в доме № 35-а по Большой Пироговской, в квартире 27, я впервые увидел ее — она принесла судки с горячей пищей, и я, быстро закончив беседу с Любовью Евгеньевной, тут же ретировался, дабы не мешать их домашним делам. Мы даже и не познакомились в возникшей спешке. Это произошло позже, когда я получил от нее письмо-отклик на мою публикацию, с чего и началась наша дружба. Но об этом я рассказал в эссе «Вспоминай, вспоминай...».

В своей статье «Крещу тебя» (по страницам записной тетради) Галина Георгиевна пишет: «Расставшись с М.А. в 1932 году, нового гнезда Л.Е. не свила. Так и прожила оставшуюся жизнь одна, в маленькой квартирке, среди булгаковской мебели, которую покупали вместе, среди его фотографий, книг с автографами, его писем и записочек к ней. Одну из них я помню: «Крещу тебя», — написал Булгаков, не застав ее дома. В начале 80-х годов к Любови Евгеньевне приехали две симпатичные молодые сотрудницы из Ленинградского литературного музея. Всю юность она прожила на Мойке, любила град Петра нежной любовью, поэтому и решила отдать туда драгоценные свидетельства дружбы и уважения Булгакова к некогда «светлому парню Любочке». В 1987 году Любови Евгеньевны не стало...».

Г.Г. Панфилова, Л.Е. Белозерская и скульптор О. Абазиев, автор бюста М.А. Булгакова. Фото Александра Тарасенко

Увы, недавно не стало и Галины Георгиевны. У людей, знавших ее, сохранились самые теплые воспоминания об этом замечательном человеке, сберегаются магнитофонные записи ее блестящих лекций, рассказывающие нам о булгаковских пьесах и его прозаических произведениях, о многих выдающихся актерах двадцатого века, пьесах и спектаклях, составлявших основы отечественной культуры. Последним ее трудом была обстоятельная статья «Михаил Булгаков: «Этот мир мой!» — своеобразный комментарий к рисункам Бориса Ливанова в книге «Театральный роман», составленной сыном знаменитого артиста, и тоже знаменитым — Василий Борисович прославился непревзойденным образом Шерлока Холмса. Вот как подписал его отцу свою книгу «Дьяволиада» Михаил Афанасьевич: «Актеру 1-го ранга в знак искренней любви и дружбы — Борису Николаевичу Ливанову. М. Булгаков. Актерское фойе МХТ в сумерках 4.XI.1931 г.».

Нет уже с нами многих людей, непосредственно общавшихся с Михаилом Булгаковым, людей, с которыми мне довелось встречаться, и от которых я узнал так много о его жизни и творчестве. Назову их имена — Наталия Абрамовна Ушакова, Мария Артемьевна Чемишкиан (Марика), Софья Станиславовна Пилявская, Самуил Яковлевич Маршак, Роман Лазаревич Кармен, Виталий Яковлевич Виленкин. Немалую помощь в моих разысканиях оказали славные женщины из окружения Елены Сергеевны — Елизавета Дмитриевна (Лиля) Шиловская (ее любимая невестка), Надежда Андреевна (Дина) Филатова.

А на память от Любови Евгеньевны мне осталась книга американской исследовательницы Ellendea Proffer «Bulgakov. Life and Work.» — семисотстраничный фундаментальный труд, хранящий следы внимательного чтения — пометы сделанные уже нетвердой рукой Любови Евгеньевны — исправления ошибочных подписей к фотографиям, что очень греет меня как специалиста по иконографии писателя Михаила Булгакова...

29.01.2007 г.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |