Концептуальная метафора очень объемна и может хранить в себе широкий спектр знаний и человеческого опыта, чаще всего, выполняя обобщающую функцию. Попадая в текстовую ткань художественного произведения, при включении в работу в тексте она не способна раскрыться полностью, так как может характеризовать, высвечивать и представлять лишь какое-то фрагментарное знание. С одной стороны, согласно принципу инвариантности, по которому действует концептуальная метафора, происходит увеличение и пополнение ее объема за счет частных фрагментарных ситуаций, а с другой стороны, ее уточнение при конкретном проявлении в речи или тексте. Глубину концептуальной модели можно охарактеризовать как способность высвечивать традиционное знание, принятое в едином информационном мире и национальное, присущее только одному языковому коллективу.

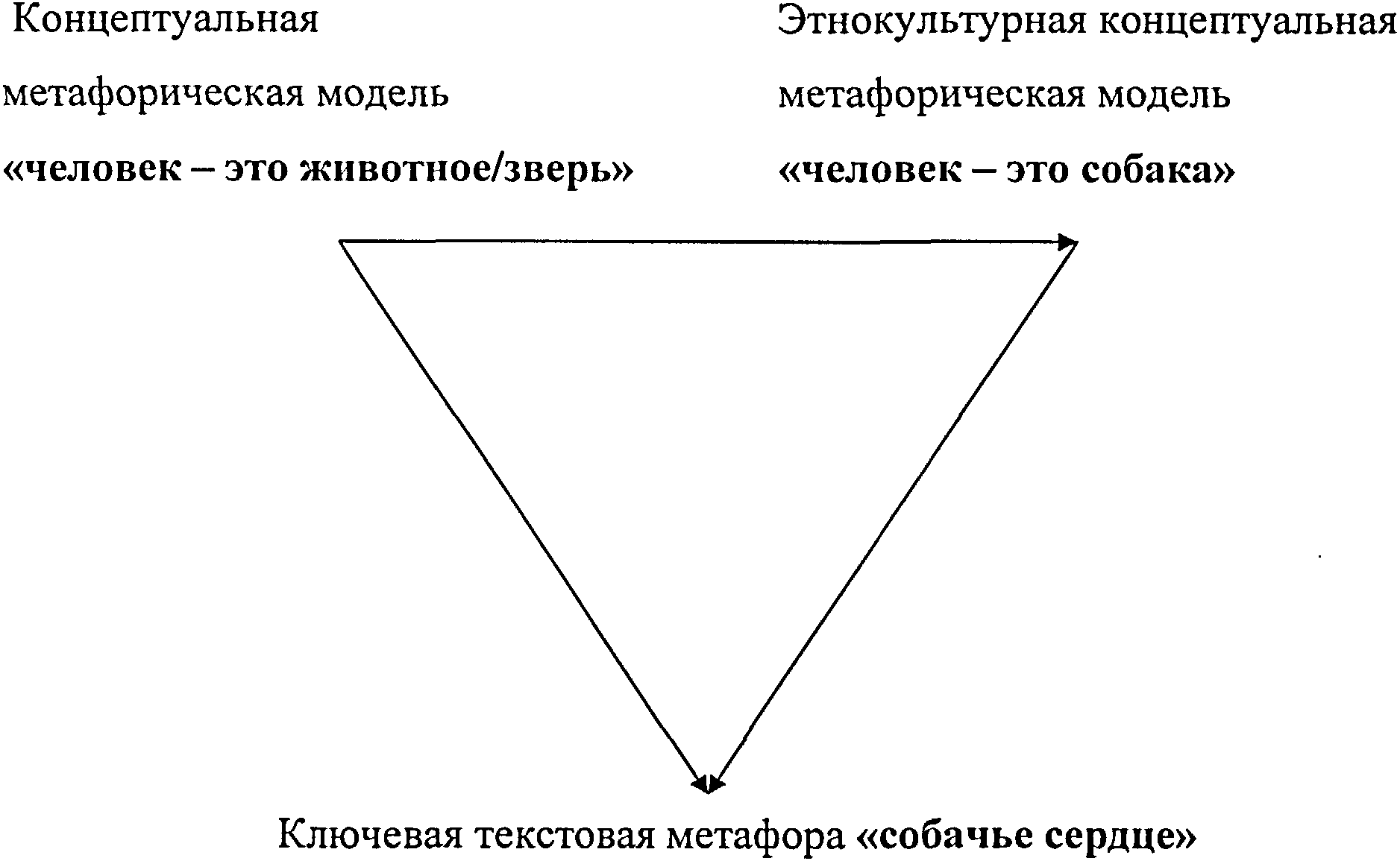

Мы предполагаем, что в повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» фрагмент действительности моделируется при помощи языковой базисной метафоры «человек — это животное/зверь». В самой повести эта зооморфная модель получает конкретное наполнение и проявляется в характеристике всех признаков, свойственных такому животному, как собака. Таким образом, концептуальная модель сужается, и концентрируется вокруг концепта ключевого слова «собака», представляя собой семантически более суженную концептуальную этнокультурную метафору «человек — это собака». Концептуальная этнокультурная метафора «человек — это собака» является встраиваемой в семантически более общую метафорическую формулу «человек — это животное/зверь».

Для реализации своих потенций концептуальная метафора в художественном тексте действует через «посредника» — ключевую текстовую метафору. Чрезвычайно важно здесь найти связующий «мостик» между двумя метафорами базовой языковой и ключевой текстовой. Ключевая метафора языка и ключевая текстовая метафора связаны друг с другом конститутивными отношениями, они существуют в неразрывном единстве и взаимодействии, а также знаменуют собой сегмент общения, авторскую интенцию и способ развертывания содержания «образа автора». Базовая метафора, либо помещаясь в текст, либо находясь за его пределами, создает метафорическое проецирование смысла, заключенного в ней, на композицию всего произведения. Концептуальная метафора проецирует свои потенции на образование ключевой текстовой метафоры, которая, в свою очередь, организует метафорический сдвиг всего произведения в целом. Ключевая текстовая метафора — авторская метафора, которая представляет особый аспект реализации концептуальной метафоры, определяемый интенцией автора. В данном случае аспект проецирования смысла концептуальной метафоры в смысловое пространство ключевой текстовой, а через ее посредство — смысла текста в целом — задается столкновением в ключевой текстовой метафоре лексем «собака» и «сердце». При этом лексема «сердце», отсылает читателя также к соответствующему концепту, его образному, символическому потенциалу, прежде всего образу органа человека как вместилища его духовной, эмоциональной, душевной жизни.

В моделируемом автором тексте языковые элементы взаимно детерминированы, а способ их организации характеризуется наличием текстовой доминанты, имеющей статус единицы, обладающей текстообразующими потенциями. Характер повествования в повести Михаила Булгакова отражает специфическое внимание автора к слову, в том числе и к употреблению ключевого компонента текста. Текст повести М.А. Булгакова рассматривается как сложный порождающийся механизм, в реализации которого значительное место принадлежит концептуальной метафоре «человек — это животное/зверь», разворачивающейся в смысловой проекции метафоры «сердце» и «собака», актуализированное содержанием образного компонента «сердце». При этом можно утверждать, что данная модель выстраивает целую парадигму метафор, которые включены в процесс текстопорождения повести «Собачье сердце», основой которых, в конечном счете, является ассоциативное поле концепта «собака». Мы полагаем, что процесс текстопорождения повести «Собачье сердце» основан на поэтапном использовании автором нескольких операций:

• Мыслительная операция

На начальном этапе происходит акт извлечения из памяти автора базовой концептуальной метафорической модели — доминанты, с помощью которой он впоследствии простраивает коммуникацию с читателем. Мы считаем, что нельзя говорить об абсолютной заданности метафорической модели в текстовом пространстве. Базовая концептуальная метафорическая модель, либо помещаясь в текст, либо находясь за его пределами, создает метафорическое проецирование смысла, заключенного в ней, на композицию всего произведения.

• Коммуникативная операция

Второй этап процесса текстопорождения предполагает поиск того семантического пространства, тех адекватных номинаций, которые будут способствовать лучшей реализации базовой концептуальной метафоры. На данном этапе из универсальной концептуальной метафорической формулы «человек — это зверь» выводится наиболее специфичная для культурного пространства языкового коллектива метафорическая модель «человек — это собака». Данная этнокультурная метафорическая модель может обладать наибольшей дериватогенной способностью в тексте, и быть значимой как для носителей языка, так и для самого автора. Второй компонент этнокультурной метафорической модели «человек — это собака» очерчивает границы понятийной области, концептуального фрейма, откуда извлекаются языковые единицы, привносятся в текст и перевоплощаются в нем, фокусируясь относительно образного компонента концепта «сердце».

• Текстовая операция

Текстовая операция может определяться как сам акт текстообразования, то есть акт последовательного применения комплекса идей и воплощение множественных дополнительных смыслов, организованных цепочкой метафорических моделей — базовой концептуальной метафорой «человек — это зверь» ⇒ этнокультурной метафорой «человек — это собака» ⇒ ключевой текстовой метафорой «собачье сердце». Импликация и проекция смыслов метафорических моделей «человек — это зверь» и «человек — это собака» индуцируются в ключевой текстовой метафоре повести «Собачье сердце» через посредство образного компонента концепта «сердце» (см. схему 1). Ключевая текстовая метафора «собачье сердце» — это центр картины мира, которую рисует художник. В отличие от концептуальной метафоры, которая может находиться за пределами текста, ключевая текстовая метафора не способна уходить за пределы текстового пространства, она — постоянный источник новых метафорических номинаций, созданных под ее началом.

Схема 1

• Операция интерпретации

В процессе обмена текстами культуры между языковыми коллективами происходит взаимодействие и взаимопроникновение картин мира. Адекватная интерпретация инокультурного художественного текста составляет одну из важнейших задач переводоведения в настоящее время. При передаче художественного текста с одного языка на другой необходимо учитывать его директивную функцию, то есть установку на получателя. Прагматические условия восприятия контекста художественного произведения у автора и читателя (интерпретатора) будут общими, если интерпретатор улавливает организующее (текстообразующее) начало текста, находит тот строительный материал, который формирует когнитивный тезаурус писателя и передает с максимальной адекватностью единство формы и содержания оригинала на иностранный язык.

Таким образом, процесс текстопорождения включает в себя поэтапное, последовательное применение нескольких операций. Выбор коммуникации автора с читателем (интерпретатором) определяется той языковой моделью, которая хранится в арсенале сознания автора. В распоряжении автора произведения находятся фрейм и фрагмент практического опыта. Для адекватной интерпретации инокультурного художественного текста важно, чтобы был опознан факт присутствия источника, моделирующего текстовую ситуацию.

Проблема адекватности перевода инокультурного текста с учетом ключевых моделирующих компонентов художественного текста будет более подробно рассмотрена в третьей главе.

2.3.1. Смысловая структура ключевой текстовой метафоры «собачье сердце» в аспекте текстового функционирования

Отправной точкой повествования в повести «Собачье сердце» служит метафорическое выражение, заложенное автором в заглавие текста. Данная метафора является авторским вступлением в тему и входит в стратегический план писателя. Название относится к числу неотъемлемых компонентов текста. Название, наравне с текстом результат творчества писателя, где отражается не только событийная информация, но и смысловая доминанта, композиционный стержень произведения, который пронизывает его от начала до конца, придавая ему статус единого, целостного текста.

Заглавие повести проявляет себя как двусторонняя сущность, то есть оно создает идейный фон произведения и выступает как основной центр контекстуального содержания. Заглавие текста обладает информативной ценностью, чаще всего оно выступает в роли темы, а сам текст, представляет собой замкнутый отрезок, организованный посредством последовательно повторяющихся в нем единиц. По заглавиям можно отчасти представить тот круг понятий, ключевых слов, которые густо концентрируются, образуя отдельные смысловые фрагменты, и распространяются на весь текст.

«Начало текста — предварительное знание, получающее дальнейшее обоснование по мере развертывания текста. Оно открывает специфическое ожидание у получателя и намечает прагматические рамки текста. Именно это заставляет автора быть особенно внимательным к началу текста, да и к заголовку тоже, который призван возбудить интерес, особую напряженность» [Матвеева Г.Г. 1984: 15].

Как отмечает А.П. Чудинов, метафора, используемая автором в заглавии текста, находится в условиях максимального «текстового напряжения», в сильной позиции текста, то есть такая метафора привлекает максимальное внимание читателей [Чудинов А.П. 2005: 132].

Обратимся к вопросу употребления автором повести «Собачье сердце» ключевой текстовой метафоры в качестве основного средства выражения бесконечного множества семантических нюансов и индивидуальных оттенков смысла.

Своеобразие повествования повести М. Булгакова «Собачье сердце» заключается, прежде всего, в действенном начале ключевой текстовой метафоры, которая является собственно интродукцией к повести, авторским вступлением в тему и которая получает дальнейшую, детальную интерпретацию в процессе порождения текста. Ключевая текстовая метафора «собачье сердце», помещенная в заглавие произведения, маркирует качественный смысловой сдвиг всего произведения в целом.

Метафора «собачье сердце» обладает текстообразующей функцией в силу того, что она способна быть мотивированной, то есть быть объясненной и продолженной по мере развертывания целого текста повести. Ключевая текстовая метафора «собачье сердце» является одним семантическим центром произведения М. Булгакова, она активно участвует в порождении текста, но в этом тексте может быть столько же творчества, сколько находится в самой природе такой метафоры. Такая метафора обладает функциональной одноразовостью, она задана контекстом и задает его. И все же диалектика ключевой текстовой метафоры состоит в ее единичности и способности к моделированию. Способность к текстовому моделированию в значительной степени определяется соотнесенностью двух концептуальных метафор — «человек — это животное/зверь» и «органы человека — это вместилища эмоциональной, духовной, интеллектуальной жизни». Это соотнесение в структуре и смысловом пространстве ключевой текстовой метафоры двух концептуальных структур и создает то смысловое напряжение, которое разрешается по мере развертывания текста произведения и разворачивания «сетки» метафорических номинаций. Чем неожиданнее метафорическая номинация, тем больше она будет испытывать потребность в соответствующем окружении, которое, будучи потенциально организованным как текст, сможет реализовать то, что заложено в метафоре.

Ключевая текстовая метафора ведет себя не изолированно в пространстве текста, все последующие метафорические номинации, так или иначе, оказываются соотнесенными с нею. Функциональная нагрузка ключевой текстовой метафоры может быть сведена к нескольким положениям, при этом в качестве механизма соотнесения внутритекстового метафорического поля является связь его единиц через посредство базовых концептуальных метафор, и в первую очередь, в данной повести — через посредство базовых концептуальных метафор «человек — это животное/зверь», «человек — это собака» и «органы человека — вместилища эмоциональной, духовной, интеллектуальной жизни».

1. Ключевая текстовая метафора обладает функцией представления темы, выступает в качестве интродукции к тексту, формируя элементы общего фонда знаний коммуникантов;

2. Ключевая текстовая метафора обладает функцией организации метафорических номинаций, является результатом синтагматического притягивания метафорических элементов, созданных под ее началом;

3. Ключевая текстовая метафора обладает функцией текстопорождения и моделирования текстовой ситуации, проекция заглавия повести обусловливает яркую ее метафоричность, нуждающуюся в текстовом раскрытии.

«Бесспорно метафоры часто помогают нам заметить те свойства вещей и предметов, которые мы раньше не замечали; конечно, они раскрывают поразительные аналогии и сходства; ...суть заключается... в том, как связана метафора с тем, что она заставляет нас увидеть» [Дэвидсон Д. 1990: 190].

Как отмечалось, ключевая текстовая метафора «собачье сердце» представлена в заголовке текста повести двумя компонентами: предикатом собачье и именем сердце.

В данном атрибутивном сочетании, компоненты которого в своем исходном значении отнесены к «центральному органу кровообращения, находящегося в левой стороне грудной клетки человека или животного» образуют метафорический образ «вместилища душевного мира, эмоций, чувств и переживаний» в результативном значении, проявленном в тексте повести.

В русской и европейской культурах вообще сердце метафорически именует средоточие эмоциональной, душевной, иногда духовной жизни человека. Сердце метафорически предстает в виде сосуда, наполненного эмоциями, которые «переполняют сердце»: радость переполнила мое сердце, горечь наполнила мое сердце и т. д. Сердце — мишень эмоциональных воздействий: эта весть поразила меня в самое сердце.

Исследование внутреннего мира человека, его ощущений и эмоциональных состояний долгое время оставалось в фокусе внимания психологии, психотерапии, философии, поэзии. В последние годы проблему эмоциональной природы человека не оставляют без внимания и лингвисты, ибо человеку для успешной ориентации в мире свойственно проявлять свои чувства и выражать мысли посредством языка. По мнению Б. Уорфа, «мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном — языковой системой, хранящейся в нашем сознании» [цит. по: А. Вежбицкой 1999: 269].

Сами эмоциональные состояния представляются весьма сложной системой, они свойственны исключительно человеку и неподвластны прямому наблюдению. Для лингвистики описание эмоциональных состояний и языковых средств, репрезентирующих человеческие ментальные сценарии, становится перспективным, так как позволяет выявить модели, эксплицирующие внутренние ощущения и переживания и объяснить характер процесса их языковой категоризации. Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей книге «Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind» отмечают, что эмоции обычно рассматриваются как чувства, лишенные какой-либо концептуальной основы. Но в дополнение к чувству, которое мы испытываем, мы накладываем осмысление того, что мы чувствуем. Иначе говоря, когда мы действуем на основе наших эмоций, мы действуем не только исходя из чувства, но и руководствуясь осмыслением этого чувства [Лакофф Дж. 2004: 491].

Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что эмоции не могут быть выражены прямо, а языковые средства для их репрезентации в высшей степени метафоричны. Метафора представляется наиболее адекватной формой интерпретации внутреннего переживания человека.

Метафорический смысл лексемы сердце является реализацией концептуальной метафоры «органы человека — вместилища его эмоциональной, духовной, интеллектуальной жизни», и таким образом, можно констатировать, что текстовая реализация метафоры «собачье сердце» определяется проекцией смежного взаимодействия двух концептуальных метафор «человек — это животное/зверь» и «органы человека — вместилища его эмоциональной, духовной, интеллектуальной жизни».

В ключевой текстовой метафоре «собачье сердце» ведущее, организующее начало имеет первый элемент и вводимый им ассоциативный комплекс метафорического развития. Второй элемент репрезентирует направление аспектации, как метафорического развертывания в смысловом производстве текста, создавая эффект смыслового сгущения, напряжения смыслов.

В сфере предикатов, употребляемых в сочетании с именем сердце в русской культуре можно обнаружить такие предикаты, как большое, доброе, золотое, легкое, открытое, искреннее, тяжелое, каменное, мстительное, спасенное. Можно допустить мысль о некотором свойстве погружения предиката собачье в парадигму данных сочетаний. Но, как известно, в культуре русскоговорящих в метафоре собачий актуализируются семы, имеющие яркую негативную оценку — злой, жестокий, дурной, презренный. Эта новая единица может раздвинуть границы данной парадигмы предикатов и привнести свежие ассоциации, объединяющиеся в метафоре. Таким образом, ключевая текстовая метафора повести М. Булгакова, выраженная атрибутивным сочетанием собачье сердце является средством характеристики сложного внутреннего мира героев произведения.

Ключевая текстовая метафора «собачье сердце», входящая в иерархическую систему операций текстообразования, и являющаяся смысловой проекцией концептуальных метафорических формул «человек — это животное/зверь» и «человек — это собака» образуют текстовый фрейм, формируемый на пересечении соотношения данных смыслов.

Границы концептуального фрейма могут быть подвижны в текстовом пространстве, так как текст содержит определенный отрезок индивидуального языкового опыта художника.

Текст и языковые единицы, образующие его внутреннюю форму и содержание, отображают отношения между коммуникантами в ситуации общения. Большинство ситуаций общения носят стереотипный характер в силу того, что образы, существующие в сознании носителей языка, имеют фреймовую организацию и репрезентацию.

Содержание текста определяется автором, ставящим своей задачей в процессе текстопорождения объективировать с помощью языковых средств определенный фрагмент знания. Выбор варианта языковых единиц осуществляется отправителем текста в соответствии со своей оценкой ситуации общения, а также с оценкой предполагаемого получателя текста. С помощью функциональной реализации основных единиц в тексте проявляется специфика мышления его создателя. Фрейм в данном случае может рассматриваться как типовая схема или модель, под которую «могут быть подведены все новые и новые ситуации. Такие схемы определяют характер членения нашего прежнего опыта, вновь поступающей информации на типовые, воспроизводимые фрагменты, которые выводятся из прежнего опыта. Фрейм помогает нам осознать еще нереализованное и непроявленное» [Резанова З.И. 2002: 14].

Автор текста, исходя из своего замысла, определяет границы ситуации, и ту жанровую форму, в которой будет осуществляться процесс текстопорождения. Интенции автора, содержащиеся в коде концептуальной метафоры «человек — это зверь», находятся в концептуальном фрейме. Локализация и аспектуализация темы определяют субконцептуальный фрейм, который содержит представления коммуникантов об описываемом в тексте фрагменте мира. Субконцептуальный фрейм, вершиной которого — можно считать этнокультурную метафорическую модель «человек — это собака» поддерживается концептуальными фреймами «человек — это животное/зверь» и «органы человека — вместилища его эмоциональной, духовной, интеллектуальной жизни» и представляет собой сценарий произведения. Таким образом, сценарный и концептуальный фреймы соприкасаются, и на их стыке возникает текстовый субфрейм.

Содержание текста, в частности, движение в нем метафорических единиц, созданных под началом ключевой текстовой метафоры, заполняют слоты текстового субфрейма. Ключевая текстовая метафора «собачье сердце» влияет на возникновение новых метафорических сплетений, актуализируя в них семантический признак «животного начала», аспектуализированный относительно сферы эмоциональной, душевной, духовной жизни. Данные метафорические единицы находятся в тесной зависимости друг с другом и образуют слоты текстового субфрейма повести «Собачье сердце».

Рассмотрим некоторые примеры, достаточно ярко репрезентирующие слоты текстового субфрейма повести и носят характер как типической, конвенциальной информации, так и ситуационного фрагмента знания.

2.3.2. Метафорические выражения повести с семантическим признаком «животного начала» в аспекте отражения понятий добра и зла

М. Булгаков, руководствуясь объемом знаний, лежащих в основе концептуальной метафорической формулы «человек — это животное/зверь» и этнокультурной метафоры «человек — это собака», выстраивает модель иерархических отношений человека и животного в пространстве мира. Разные категории людей мыслятся автором как объекты природного мироздания, зачастую низводясь до уровня животного, зверя. Актуализированными в таких метафорических номинациях становятся смыслы, отражающие типы поведения человека, этические и моральные нормы людей и общества в целом. Такие метафоры выражают субъективную оценку, в них синтезируются и выдвигаются на первый план представления о характеризуемом объекте.

Сфера-источник «собака» связана, прежде всего, с отрицательной коннотацией. Вследствие этого М. Булгаков прибегает к использованию образа собаки для характеристики людей. Этические нормы в отношении животных резко отличаются от тех, которые приняты в коллективе людей.

В центре внимания автора повести находятся люди, их практическая деятельность, в которой проявляются самые разнообразные характеристики человека, связанные с вечными философскими понятиями добра и зла. Зло рассматривается М. Булгаковым в нескольких ракурсах его восприятия. Выделяется зло моральное, физическое и социальное.

Моральное зло в повести исходит от самого человека, производится людьми определенного рода деятельности, определенной профессии, а именно поварами, пролетариями, дворниками, швейцарами, товарищами из домоуправления и т. д. Такое зло репрезентируется автором повести при помощи метафорических номинаций, сферой-источником которых становятся «животное», «собака». Для иллюстрации вышеизложенного сошлемся на несколько текстовых фрагментов повести, в которых использована оценочная метафора.

Рождение коллизии происходит на столкновении глубинных символических смыслов, вводимых именем собака, называющим существо без души и лексемой сердце, символического обозначения души. В этой метафорической номинации фокусируются смыслы внутренней семантической коллизии повести. Метафорическое развертывание текста повести основывается на введении всего спектра смыслов, репрезентируемых элементами фреймовых комплексов трех срезов метафорической реализации: концептуальной метафоры «человек — это животное/зверь», этнокультурной метафоры «человек — это собака» и ключевой текстовой метафоры «собачье сердце».

Наличие внутрифреймовых и межфреймовых связей базовых языковых метафор и ключевой текстовой метафоры обусловливает особое качество метафорического развития — введение одного компонента может актуализировать весь сложный комплекс смыслов: так, например, бранного определения человека вор с медной мордой — есть способ отождествления человека и животного, способ актуализации онтологического «низа» его бытия.

Этот же фрагмент является примером активного текстового взаимодействия метафор, относимых к разным слотам концептуальной метафоры. Чем я ему помешал? Неужели я обожру Совет Народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люда, люди. В исходном значении имя тварь соотносимо с любым живым существом, преимущественно животным. В результативном значении метафорической номинации актуализируются семы «недостойный, презренный», которые, в свою очередь, характеризуют нравственную сторону человека. Источником зла в данном примере служит одна из черт человеческого характера — жадность, которая, в свою очередь, в тексте повести интерпретирована через образ собаки, ее жадной и прожорливой натуры.

В текстовом пространстве обнаруживается тесная связь и поддержка одной метафорической номинацией другой, имеющих общее семантическое направление. Это объясняется тем, что ключевая текстовая метафора как источник саморазвертывания и самодвижения согласует единицы текстовой ткани повести. В этом плане лексема морда, изначально функционирующая в понятийной области «животное» в исходном значении «передняя часть головы животного» поддерживает метафорическую номинацию жадная тварь служит средством выражения общей отрицательной оценки человека, отнесения его к сфере низменных проявлений.

Физическое и моральное зло могут производить определенные категории людей, к примеру, швейцары: Фить-фить! Сюда? С удово... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе. Слово порода заимствуется М. Булгаковым из слота концептуального фрейма ключевого слова «собака», которое изначально обозначает «разновидность хозяйственно полезных животных, отличающихся какими-нибудь признаками от животных того же вида». В тексте повести в метафорической номинации актуализированы смыслы, истолкование которых сводится к описанию отрицательных характеристик данной категории людей как очень грубых, злых, агрессивных, жестоких, которые причиняющих физическое зло.

Обращение к мифологическим смыслам концепта «собака» позволяет выявить существование внутри глубинной связи приведенных оценочных наименований человека, и смысла следующего текстового фрагмента:

Негодяй в грязном колпаке — повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства — плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Оценочная метафора, выраженная именем гадина (гад), в своем исходном значении «пресмыкающееся или земноводное» является принадлежностью понятийной сферы-источника «животное». Животные пресмыкающиеся и земноводные обитают на земле, под землей, в водоемах, то есть имеют низкое положение по отношению к человеку в пространственном образе мира. Признак низменности, ничтожности привносится в смысл метафорической номинации, где реализуются признаки «мерзкого, отвратительного» человека, которые фиксируют его низкое положение в мироздании в силу того, что он несет в мир моральное и физическое зло. Сферой проявления зла в данном случае служат морально-нравственные отношения людей. Люди, существа разумные, воспринимаются как субъекты, творящие произвол, уподобляются животным, которые руководствуются звериными инстинктами в отношениях друг к другу.

В месте с тем, наряду с выражением высшего зла, предела низменного падения через образ змеи внутренне оказывается соотнесенным с образом собаки, представляя собой «ипостаси лютого зверя», то есть мифологического противника Громовержца [Успенский Б.А. 1982: 59].

Отнесение человека к «низу» духовной и социальной иерархии может быть осуществлено через посредство любого наименования, втягиваемого в границы фрейма концепта «собака».

Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. В исходном значении имя очистки используется как «счищенная с чего-нибудь кожура, верхний слой». В результативном значении актуализирован смысл низкого положения таких людей, ассоциируемых, чаще всего с отбросами общества, негодными людьми, людьми низшего слоя. Важно заметить, что метафорическая номинация очистки, актуализируемая исходным значением «кожура, верхний слой», то, что выбрасывает человек, не соотносится со значением «верхний слой общества». Дворники имеют дело с большими грудами мусора, пищевыми и бытовыми отходами, которые зачастую и являются пропитанием собаки, поэтому устанавливается прочная ассоциативная связь с низом.

Существенно важным является установление семантической связи между метафорическими номинациями, созданными под началом ключевой текстовой метафоры «собачье сердце». В компоненте метафоры собачье заложены те же смыслы пейоративной оценки, содержащиеся в базовом образе концепта «собака», которые впоследствии имеют проявление в тексте, сравните: гадина — мерзкий, отвратительный, тварь — недостойный, подлый, очистки — негодные, подлые.

Таким образом, одним из доминирующих принципов текстового функционирования, реализации смыслового потенциала является тесное взаимодействие с концептуальной ориентационной метафорой «низ — это плохо», которая, в свою очередь, является частью метафорического единства, задаваемого базовой семиотической оппозицией «верх — низ». Наличие внутритекстовых связей конкретных метафорических номинаций, опосредствованно связанных с ключевой текстовой метафорой «собачье сердце» через посредство ориентационных метафор «верх — хорошо», «низ — плохо», можно проследить на следующем примере, демонстрирующем связь через несколько опосредований.

Традиционный символ жизни собаки сопряжен с негативной оценкой — ее неустроенность, бродячий образ жизни, постоянное испытывание чувства голода. Именно семантика неустроенности жизни и быта, выделяемая во фреймовой структуре концепта «собака», оказывается генерализирующей в образовании метафорических номинаций в повести «Собачье сердце». Для сравнения можно привести описание образа собаки Шарика в повести — «он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес» (Булгаков С. 108). Признаки обреченности, неустроенности жизни, безысходности актуализированы в метафоре «пропал я, пропал» (Булгаков С. 105). В номинации пропасть представление о гибели, смерти соотнесено с метафорическим смыслом ухода, который проецируется из исходного действия глагола пропасть (ИЗ «исчезнуть»). Кроме того, в исходном значении глагола пропасть актуализируется смысл стать недоступным для зрения, связанный в метафорическом переносе с переходом из одного пространства в другое, то есть в результативном значении содержится смысл перехода из пространства жизни (земное) в пространство смерти (рай или ад).

Нужно также заметить, что глагол пропадать в своем исходном значении преимущественно применяется в семантической сфере «животное» для сообщения о гибели или смерти животного, которое умирает от болезни. Соотнося лексемы пропасть, пропадать, пасть, падать с семантической сферой «животное», можно обнаружить их место в вертикальном пространственном измерении, а также корреляцию с низом. Животные принадлежат к существам низшего порядка по сравнению с человеком, в силу этого, возникают стереотипные представления пространственного соотнесения человека и животного — человек ассоциируется с верхом, а животное с низом.

В аспекте трагического воспринимается жизнь, связанная со страданием, отчаянием и помещается в пространственное измерение низа.

К примеру, в метафорическом сочетании Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки вылезали у него из глаз (Булгаков. С. 107). Слова с пространственной семантикой, выражающие идеи перемещения, в данном случае, глагол повалить (ИЗ «обрушивать вниз, заставлять падать обычно что-то тяжелое»), как правило, осмысляются в терминах передачи душевного, эмоционального состояния. Отчаяние (ИЗ «состояние крайней безнадежности, ощущение безвыходности») в метафорическом переносе соотносимо с РЗ «груз, тяжесть», которое перемещается вниз и находит для себя вместилище — душу. В данном контексте душа выступает в роли синтеза нескольких представлений: душа как вместилище чего-либо (душевного и эмоционального состояния) и как сосуд с жидкостью (на душе возникает осадок, груз). Душевное, эмоциональное состояние непосредственно в метафорическом переносе коррелирует с тактильными и вкусовыми ощущениями. Вкусовые и тактильные ощущения (больно и горько на душе) передают при помощи метафоры «тяжелое, плохое, унылое настроение».

Таким образом, устанавливаются внутритекстовые связи реализаций концептуальной метафоры «человек — это собака» через посредство ориентационных концептуальных метафор «верх — хорошо», «низ — плохо» с системой синестетических метафорических номинаций.

Атрибутом неустроенной, полной лишений жизни является тот негативный опыт, который приобретает субъект в течение своей жизни. Среди метафорических наименований, отражающих тяжелую судьбу, особую значимость получают те, сферой-источником которых является «еда, прием пищи», что было продемонстрировано в слоте 1 фреймовой структуры концепта «собака».

Рассмотрим следующий пример: А теперь куда пойдешь? Не били вас по заду сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух (Булгаков. С. 106). Выражение кушано достаточно, где лексема кушать (ИЗ «есть, принимать пищу») соотносима с метафорическим вариантом лексемы РЗ «познать, испытать неблагосклонности судьбы, жизненные неурядицы». Внутренние духовные и моральные силы — дух — мыслится в последующем контексте в терминах огня, одной из четырех стихий природы, который мотивирован в повести предикатной метафорой угасать. Лексема угасать (гаснуть) (ИЗ «переставать гореть, переставать светить») в метафорическом варианте соотносима с потерей душевных сил (РЗ «терять душевные силы, энергию, отчаиваться»).

По сути, данный фрагмент структурно повторяет смысловое ядро ключевой текстовой метафоры, являя столкновение низкого и высокого. Жизненный опыт преломляется в метафорическом образе еды, одного из ключевых смыслов образа собаки, в то же время контекстуально соотносится с понятием духа, метафорически интерпретируемого в образе огня, как одной из всеобщих стихий, первоначал мира («дух мой еще не угас»).

Еще один способ опосредствованного влияния смысловой структуры ключевой текстовой метафоры «собачье сердце» на формирование метафорического строя текста можно выявить в следующем контексте. И вновь он обнаруживает опосредствованную связь с понятийной сферой «еда, пища», коррелирующей со слотом «образ жизни собаки». Понятийная сфера «еда, пища» актуализирована в качестве сферы-источника метафорических переносов, где в качестве рая предстает мир кухни, оборачивающийся адом. Эта трансформация развертывается в системе метафорических переносов: отделение рая как сфера недосягаемого блаженства (отождествляемая собакой Шариком/Шариковым с физическими, физиологическими ощущениями насыщения) предстает как рай, в котором «стреляет и бушует пламя».

Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически запрещен — именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились два поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах (Булгаков. С. 134).

Рай — место вечного блаженства, обещанное праведникам в будущей жизни. «Что касается мифологизирующей, наглядно опредмечивающей разработки образов рая в христианской литературной, иконографической и фольклорной традиции, то она идет по трем линиям: рай как сад, рай как город, рай как небеса» [Миф. Словарь 1991: 462—463].

В разряд пространственной области рая, небесного мира помещается образ ада, который представлен серией метафорических выражений: стреляло и бушевало пламя, кухня клокотала и шипела в закрытых сосудах, а также показателен образ грешника, принимающего муки за причиненное зло в метафорическом контексте горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо. Для создания образа автор использует несколько метафорических выражений, которые поддерживают друг друга и имеют одно семантическое направление: ад, находящийся в раю.

Ключевая текстовая метафора в представлении образов ада и рая выводит на первый план ориентационную концептуальную метафору верх — низ, через призму которой просматривается внешний вид человека и ощущения животного, а также отдельные зримые пространства (кухня).

Диалектика «собачьего сердца» проявляется не только в текстовых узорах образа собаки Шарика, но в образе профессора Преображенского, создаваемого на пересечении текстовых реализаций концептуальных метафор «человек — это человек», «человек — это высшее существо», «человек — это животное/зверь». С одной стороны, профессор Преображенский предстает в аспекте свойственных ему характеристик личности, рода деятельности, положения в обществе, определяемого и Шариком/Шариковым, перемещения человека в высшее пространство всемогущего и всем покровительствующего Господа Бога — пространства верха, которое управляет всем миром.

Например, Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню (Булгаков. С. 108). Чувствую, знаю — в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля! (Булгаков. С. 109). Еще, лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель! (Булгаков. С. 109).

С другой стороны, профессор Преображенский предстает в качестве эталона доброты, носителя нравственных ценностей, воплощением вечных норм, находящихся на полюсе «добра». Ассоциации недосягаемости объекта мира создаются метафорическими номинациями, которые формируются посредством признаков, извлекаемых из сферы физического и мифического мира (обладатель магической силы, имеющий связь с потусторонним миром).

А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам (Булгаков. С. 109). Я вам одному, как светилу науки. Но клянусь — это такой ужас (Булгаков. С. 131). Я знаю, кто это. Он — волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки (Булгаков. С. 131).

В тексте повести имеют место взаимопереходы, разные фокусировки полюсов добра и зла. К примеру, в свете божественного начала могут рассматриваться негативные черты человеческого характера.

В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович (Булгаков. С. 137).

Оценка божественного слуги, который совершает жертвоприношения, «пропущенная» через актуализированный комплекс исходного значения существительного жрец, насыщает результативное смыслом насильственных, опасных воздействий, направленных на субъекта, включающих агрессивный эмоциональный фон, восходящий к образу собаки как животному, которое наиболее открыто проявляет свой гнев. Сравните далее: высшее существо предстает в аспекте животного, звериного.

Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она высохла. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал... Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и вскрыл их. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столике. Филипп Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырвалось из его носа, зубы открылись до десен. Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. — Что вы еще спрашиваете? — злобно заревел профессор, — все равно он уже 5 раз у вас умер. — Некогда рассуждать тут — живет не живет, — засипел страшный Филипп Филиппович, — я в седле. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросил из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на по и позвонил, нажав кнопку на стене. Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил: — Вот, черт возьми. Не издох (Булгаков. С. 139, 140, 141, 142).

Метафорический контекст такой протяженности свидетельствует о нарастании потенциала ключевой текстовой метафоры «собачье сердце» в текстовом пространстве. В данном контексте сосредоточиваются и актуализируются одновременно несколько слотов концептуального фрейма «собака»: агрессивные действия и агрессивное голосовое проявление, осуществляемые животным (собакой). Процесс приема пищи жадным, ненасытным, прожорливым существом сопровождается наличием внешних признаков, которые свидетельствуют о порывах агрессии животного, а также появлении хищного оскала, напряженных резких движений тела, вздыбленность шерсти, которые сопряжены с определенными движениями глаз животного и звуковым сопровождением (сипение, ворчание). Метание глаз служит показателем присущих признаков жадности животного, боязни собаки перед возможной опасностью того, что кто-то осмелится взять обратно, отобрать его лакомый кусок. Поведение животного изменяется после насыщения пищей: оно становится вялым, спокойным, не проявляющим никаких признаков агрессии. Таким образом, маг и кудесник оборачивается зверем.

Формирование текстового субфрейма повести основано на функциональной стороне ключевой текстовой метафоры «собачье сердце», которая организует целые отрезки текста. Данные отрезки текста содержат метафорические выражения с семантикой действий, совершаемых собакой во время приема пищи. В метафорических выражениях данного семантического направления актуализируются семы «жадность», «ненасытность», «агрессивность».

Анализ метафорических номинаций текста повести, созданных при помощи ключевой текстовой метафоры «собачье сердце», показывает, что новые метафорические выражения имеют явно выраженный семантический признак «животного начала» и вместе с тем метафорический фонд повести обнаруживает сложные внутренние смыслы, осуществляющиеся через посредство базовых концептуальных метафор. Традиционный образ собаки соотносимый с неустроенной, тяжелой, полной лишений жизнью, а также с характерной особенностью поведения животного — агрессивностью — мотивируют создание основной темы повести — столкновение полюсов добра и зла. Проблема столкновения понятий добра и зла рассматривается не только в аспекте их противоположных начал, но и возможности их взаимопроникновения. Характеризуется моральное зло, физическое зло и социальное зло, что составляет основные направления формирования и развития текстового субфрейма.

2.3.3. Лексический повтор, актуализируемый ключевой текстовой метафорой «собачье сердце»

В композиционную структуру повести входит значительный пласт метафорических и неметафорических единиц, представляющих собой атрибутивные сочетания с одним из компонентов ключевой текстовой метафоры «собачье сердце», которые находятся на поверхности ткани текста и принимают участие в текстопорождении. Например, собачий дух, уму собачьему непостижимо, собачьи слезы, собачья доля, собачье долготерпение, собачья сказка, собачий билет, собачий желудок, собачья голова, собачья нога, собачий мозг, собачий период жизни, а также песья шкура, песьи глаза, песий череп. Можно предположить, что ключевая текстовая метафора «собачье сердце» адаптируется в тексте повести и, реализовав свои потенциальные смыслы в одних метафорических номинациях, в других сочетаниях выразит себя в прямых значениях. Соседство прямых и переносных значений одного и того же элемента текста, его двуплановость нисколько не мешают процессу порождения текста, а наоборот позволяют лучшему восприятию и вычленению текстовой доминанты.

Повторы ключевых слов имеют особое значение для порождения текста, так как именно повторы одного и того же элемента текста, ключевого слова, создают лучшие условия для прагматической реализации семантической программы, заданной концептуальной метафорической моделью «человек — это животное/зверь», этнокультурной метафорической моделью «человек — это собака» и ключевой текстовой метафорой «собачье сердце». Вместе с тем наличие текстовых однотипных ассоциаций, связанных с употреблением ключевого компонента текстовой метафоры, могут быть мотивированы наличием этих ассоциативных смыслов, содержащихся в концепте «собака» в русской языковой картине мира. Регулярность употребления ключевого слова собачий в системе построения метафорических образов в качестве сферы-источника вызывает, прежде всего, ассоциативный ряд, характеризующий традиционный образ жизни животного как «неустроенный», «плохой», «тяжелый». Мы полагаем, что в данный ассоциативный ряд можно поместить некоторые текстовые единицы, включающие ключевой компонент собачий (собачья/собачье/собачьи), которые имеют метафорическую основу. К таким единицам относятся: собачьи слезы, собачье долготерпение, собачья доля, собачья сказка и др.

Вместе с тем, наряду с данным коннотативным комплексом метафорические ряды служат поддержанием ассоциативного мифологического фона «нечистого», «низкого», «бездушного».

Итак, в текстовый субфрейм повести входят атрибутивные метафорические сочетания, порождаемые структурой ключевой текстовой метафоры «собачье сердце», которые направлены на изображение предметов внешнего мира через уподобление их признакам внешнего вида собаки при помощи единиц слота «внешний вид животного» концептуального фрейма. Кроме того, ключевая текстовая метафора «собачье сердце» мотивирует создание метафорических номинаций, в которых имплицируются не только образ собаки, но и природного мира в целом. Вокруг опорного слова собачий (собачья), употребляемого в значительном количестве метафорических номинаций группируются смысловые пучки, которые восходят к содержанию базового образа концепта «собака».

Таким образом, одним из текстовых средств реализации потенциала ключевой текстовой метафоры являются метафоры, созданные на основе внешнего структурного подобия, образованные как атрибутивные сочетания, и метафоры, образованные на основе внутреннего глубинного подобия, задаваемого столкновением в смысловом пространстве ключевой текстовой метафорой «собачье сердце» концептуально-образных и символических смыслов концептов «собака» и «сердце», соотносящиеся с разными комплексами архетипических смыслов.

В повести М.А. Булгакова хорошо прослеживаются два плана употребления одних и тех же текстовых единиц существительных и глаголов в прямом и переносном плане. Эти повторы создают параллели двух миров человеческого и природного, что, в свою очередь, составляет основу зеркальной композиции, при которой одна ситуация повторят другую. Образ человека просматривается через сущность животного и, наоборот, животное начало через человеческую суть. Повторяющиеся существительные и глаголы, используемые автором повести то в прямом, то в переносном значении, становятся одним из основных средств текстообразования и объединения разных частей текста.

В качестве примера употребления одного и того же элемента текста в прямом и переносном значении может служить существительное кусок. Приведем пример: Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности — солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы-бродяги. Выражения кусок жизни, кусок юности широко используются авторами произведений художественной литературы в значении «часть чего-либо», хотя существительное кусок в своем исходном значении имеет самое непосредственное отношение к когнитивной сфере «еда, пища». Во фреймовой структуре концепта «собака» имеется пословица Брось псу кусок, так и не лает, в которой слово кусок относится к когнитивной сфере «еда, пища».

В славянской мифологии кусок сравнивается с долей, участью, судьбой. Подобное понимание судьбы, сравниваемое с образом хлеба, разделенного на части, которые мы получаем от общего пирога, — одному достается ломоть из серединки, другому бочок с обгорелой корочкой включает в себя ассоциативную связь со сроком жизни, здоровьем, определенным количеством блага, здоровья [Левкиевская Е. 2000: 423].

При этом нужно заметить, что традиционно собака не принадлежит к животным, которые долго живут. Сфера-источник «еда, пища» коррелирующая со слотом «традиционным образ жизни собаки», служит мотивировочной базой для создания данного метафорического выражения кусок юности, аспектуализируя смысл «малого количества».

Наряду с метафорическим значением, лексема кусок употребляется в своем номинативом смысле в соотношении с пищевыми продуктами. Например, у Булгакова в повести «Собачье сердце» встречаются следующие словосочетания: кусок колбасы, кусок сыра, кусок осетрины, кусок ростбифа, куски размокшей булки и т. п. Наличие компонента кусок во фреймовой структуре концепта «собака» создает в текстовой актуализации дескриптивных смыслов «животного начала».

Метафорически представленными в тексте повести можно назвать существительные, обозначающие части тела животного, извлеченные автором повести из слота «внешний вид животного» концептуального фрейма «собака». Движение единиц слота «внешний вид животного», вычлененного из концептуального фрейма «собака», позволяет рассматривать его в качестве одного из источников метафорического движения в тексте повести.

Рассмотрим несколько примеров, в которых повторяющиеся существительные употреблены в метафорическом смысле: Далее пошло еще успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, а потом и «Б» — подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер... (Булгаков. С. 112). Засим от тарелок поднимался пахнущий раками пар; пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал... (Булгаков. С. 126). Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли (Булгаков. С. 140). Исходное значение существительного хвост «придаток (обычно подвижный) на задней части тела животного» аспектуализирует в результативном значении анализируемых метафорических выражений смысл «предельной, последней грани изображаемого предмета окружающей действительности» и вместе с тем актуализирует еще на одном уровне текстовой реализации основную смысловую доминанту, вводимую ключевой текстовой метафорой, как например, в метафорическом сочетании лексема слово употребляется в данном контексте в прямом значении, имеющем в языке широкий ассоциативный фон, значительную символическую компоненту, вводя смыслы проявленности слова, речи как духовного, высшего начала в человеке, явления его божественной одухотворенности. Данная лексема образует метафорическое сочетание с единицей хвост, соотносящейся с ключевой текстовой метафорой.

Акцентированное автором семантическое сближение между словами, употребляемыми то в прямом, то в метафорическом смысле, создает цепочки повторов одних и тех же лексических компонентов текста. Сравним несколько текстовых отрезков, в которых существительное хвост употребляется в своем прямом значении:

Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной», и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки; — Пожалуйте, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом... (Булгаков. С. 112, 113). В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя — как бы ободрать его о сундук или ящик (Булгаков. С. 133). Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у Мертвого переулка — какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестеркой» (Булгаков. С. 133). Последовательное соединение лексических компонентов текста повести отсылает нас к ключевой текстовой метафоре «собачье сердце», которая организует создание метафорических выражений, характеризующих разные проявления внешнего мира. Разные сферы и предметы изображения оказываются сближенными и перекрещенными в силу наличия в тексте повести языковых единиц общего словарного фонда. Общий словарь языка, переходящий в художественное оформление произведения, переосмысляется автором, а метафорические единицы, повторяющиеся в тексте повести, укореняются, формируя устойчивую базу произведения.

Семантический отпечаток «животного начала», который принимает разные облекаемые формы (прямой и переносный план употребления лексических компонентов), лежит в основе самой текстовой модели-доминанты «собачье сердце» и отражается непосредственно в характере моделирования художественного произведения.

Рассмотрим еще один пример: Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, одна кружевная видимость (Булгаков. С. 107). В метафорической единице шерсть, исходное значение которой «густой волосяной покров тела млекопитающих», в контексте выявляются семантические признаки «недостаточность, нехватка, скудность», что соотносится с результативным значением метафоры. В основе создания метафорической единицы лежит идея созерцания, воображения, мысленного представления внешнего вида образа собаки Шарика: собака бездомная, «шляйка поджарая», «истасканный и рваный Шарик». В метафорической единице закрепляются ассоциативные признаки внешнего вида человека, точнее, кожного покрова женщины. Вместе с тем, этот пример показывает, как притягивание элементов актуализирует разные смысловые слои в структуре текста, в том числе мифологические. Б.А. Успенский отмечает значимость мотива шерсти: «шерсть выступает как один из атрибутов собаки и в тоже время как один из типичных признаков противника Громовержца, т. е. мифологического змея» [Успенский Б.А. 1982: 66] (при обратимости образов Змея и собаки/пса). Со ссылкой на Афанасьева и Буслаева, Б. Успенский пишет о связи образа шерсти с изменой Богу. В тексте повести через связь с образом собачьей шерсти характеризуется не только внешний вид человека, его сходства с животным, но и вскрываются смыслы подлой, лживой, бездуховной натуры человека.

В повести действительность воспроизводится через концептуальный фрейм «собака». Но, «поскольку мир в разных своих проявлениях един, он может быть описан при помощи ограниченного количества образов, представляющих собой сущностные характеристики мира и выражающие универсальные закономерности» [Кожевникова Н.А. 1986: 51]. Поэтому автор устанавливает при помощи ключевой текстовой метафоры «собачье сердце» повторы одних и тех же элементов текста.

Данные контексты-фрагменты авторского описания восприятия мира глазами собаки, являются проявлениями своеобразного «кинецентричного» взгляда на мир: вместо антропоморфной метафоры, являющейся результатом уподобления явлений окружающего мира человеку, приходит такой же механизм отражения мира в «зеркале восприятия собаки»; отсюда конец чего-либо воспринимается как хвост — часть тела животного, часть какого-либо периода — как кусок, кожный покров человека — как шерсть. Вместе с тем отнесение метафорических словоупотреблений такого типа к организуемым вокруг ключевой текстовой подтверждается, на наш взгляд, и тем, что внутренняя смысловая структура метафорической номинации этого типа выстраивается по глубинной смысловой модели ключевой текстовой метафоры «собачье сердце».

Анализ лексических повторов позволяет сделать следующий вывод: текстовый субфрейм повести «Собачье сердце» характеризует наличие повторяющихся лексических единиц, которые участвуют в процессе текстопорождения и формируют единое семантическое направление текста. Основой лексических повторов, с одной стороны, служат смыслы, актуализированные миром природы и миром человека, а с другой, лексические повторы создаются на основе самой динамической природы ключевой текстовой метафоры «собачье сердце», так как ее компонент собачье (собачья, собачий) имеет тенденцию к повторяемости и находится на поверхности ткани текста, вступая в смысловые отношения с единицами ассоциативного фона лексемы «сердце». И в тоже время использование таких единиц в сопряжении с ключевой текстовой метафорой доказывает их внутреннее смысловое единение, разворачивающихся по общей модели, их назначение: порождение ассоциативного шлейфа, проявляющегося в русской языковой картине мира.

2.3.4. Ключевая текстовая метафора — организатор метафорических контекстов

Некоторые метафорические выражения, созданные автором, обладают определенной степенью спаянности и репрезентируют целую метафорическую ситуацию. Такие метафорические выражения представлены в повести глаголами с семантикой действия, совершаемого собакой во время приема пищи и направлены на демонстрацию действий, совершаемых человеком. Интересны в указанном смысле следующие примеры:

Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают (Булгаков. С. 106). В указанном примере значимым для создания метафорического контекста является концептуальный фрейм «собака», откуда извлекаются единицы, характеризующие неагрессивные действия собаки. Данные метафорические единицы созданы автором для описания человеческого поведения. Для исходного значения глаголов бегут, жрут, лакают характерны такие семантические признаки, как динамичность, скорость выполняемых животным действий, при этом актуализированными в двух последних глаголах оказываются семы «жадность», «ненасытность», подчеркивающие физиологические характеристики приема пищи животного. На данном примере можно проследить механизм актуализации компонентов смысла «животного начала». Данный фрагмент — фрагмент внутренней речи Шарика — один из аспектов функциональной направленности метафорического строя повести: представление мира «в зеркале восприятия собаки». Действия людей именуются рядом однородных единиц, при этом только последнее слово в своем исходном значении обозначает действие, производимое собакой, животными семейства псовых — лакать. Лексемы жрать, бежать используются для обозначения действий людей. Но объединенные в узком контексте, они создают образ типичного поведения собаки, вводя весь ассоциативный фон концепта «собака», как сферы-источника для характеристики поведения человека.

Следующий пример также может быть включен в группу метафорических выражений, характеризующих действия человека через образ собаки. Ей на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится и лопает (Булгаков. С. 107).

Несомненно, в исходном значении глаголов дрожит, морщится и лопает актуализируются признаки поведения собаки: когда собаку зовут есть, она обычно подбегает к своему хозяину, быстро съедает пищу (хватает), жидкость лакает, а не пьет. Если собаку держат в конуре, то, съедая пищу на холоде, она может дрожать, но от еды не отказаться. Данные примеры ярко демонстрируют, что основанием для метафорического переноса служит целостный традиционный образ собаки как вечно ненасытного, полуголодного существа со свойственной ему негативной чертой «ненасытности». Подобная семантическая ситуация дает возможность увидеть соприкосновения двух миров: мира природного, с одной стороны, и мира человеческого, с другой. И вновь мы видим неоднозначность функциональной направленности метафорического развертывания. С одной стороны, метафоры представляют «мир глазами собаки», интерпретирующих кинематограф, поглощение «духовной пищи» в сниженном образе жадного ненасытного поглощения пищи. С другой стороны, этот метафорический ряд служит средством выявления глубинной бездуховности, сравните: уподобление щам из «вонючей солонины».

2.3.5. Атрибутивные метафорические сочетания, порождаемые структурой ключевой текстовой метафоры «собачье сердце»

Характер реализации семантической программы концептуальной метафорической модели «человек — это зверь» в тексте повести «Собачье сердце» посредством вовлечения в текстовое пространство текстовой доминанты проявляется в том, что внешний мир, рисуемый автором текста метафорически преобразован. Предметный мир, бытовая обстановка, внешний облик людей оказываются в центре внимания создателя текста. Центральный, обобщающий образ собаки дробится на серию своих подобий, отнесенных к более частным и конкретным проявлениям жизни. Метафорическая маркированность текста, отнесенность его к фреймовой структуре концепта «собака» связана с тем, что внешний мир воспроизводится через единицы слота «внешний вид животного» концептуального фрейма «собака» таких как лапа (лапчатая), брюхо (брюхатый), пузо (пузатый), пасть. Через посредство этих метафор происходит контекстуальное расширение концептуальных моделей «человек — это животное/зверь», «человек — это собака». Предметы внешнего мира уподобляются формам животного, собаки.

Ключевая текстовая метафора «собачье сердце» активизирует в ткани текста движение атрибутивных сочетаний, созданных по образу и подобию ее собственной структуры. В системе метафорических образов повести М.А. Булгакова предметы изображаемого мира осмысляются через образ собаки и приобретают свойственные этому животному формы. Интересны в указанном смысле следующие примеры: Сам он с этими словами подцепил на лапчатую вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру (Булгаков. С. 126). Актуализированный признак «животного начала» в атрибутивном сочетании лапчатая вилка «конечность животного» соотносится с визуальным представлением бытового предмета. Исходное значение существительного лапа, на основе которого создано атрибутивное сочетание, аспектуализирует визуальный образ, определенный вид бытового предмета, высвечивая его форму — изогнутого предмета с расплющенным концом.

Рассмотрим еще один контекст, в котором задействована единица концептуального фрейма «собака» брюхо: Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Актуализированный признак «животного начала» в атрибутивном сочетании брюхатый ножик соотносится с визуальным представлением медицинского инструмента. Исходное значение существительного брюхо «живот животного», на основе которого создано атрибутивное сочетание, аспектуализирует визуальный образ, определенный вид предмета, высвечивая его форму — широкий, выпячивающий отдел медицинского инструмента.

Отмечаются повторы компонентов атрибутивной комбинации. Рассмотрим текстовые фрагменты:

Три первые буквы он сложил сразу: «Пэ-ер-о — Про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая (Булгаков. С. 112). Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла (Булгаков С. 112). Актуализированная сема «животного начала» в исходном значении прилагательного пузатая «с большим животом» аспектуализирует в результативном значении метафорического выражения свойства внешнего очертания, наружного вида предмета с признаками широкой, низкой, объемной его формы.

Упоминание огня имеет символический характер, который проявляется через уподобление ада «печи огненной». В плите гудело, как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клокотало и переливалось. Вечером потухла каменная пасть, в окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая пречистенская ночь с одинокой звездой (Булгаков. С. 134). В. Даль определяет ад как «преисподнюю, тьму кромешную, печь огненную». Актуализированными семантическими признаками, заключенными в исходное значение существительного пасть «рот зверя, оскал», являются семы «злость, агрессия». Кроме того, устойчивым признаком атрибута каменная считается «плохая степень деформации, деструкции» и связана в народной культуре русскоговорящих с отрицательной оценкой. Таким образом, сферой-источником приведенных выше метафорических номинаций является слот «внешний вид животного» концептуального фрейма «собака», использование в повести которых свидетельствует о наличии родовидовых отношений концептуальной метафорической модели «человек — это животное/зверь» и ключевой текстовой метафоры «собачье сердце».

Ключевая текстовая метафора «собачье сердце» как доминирующая единица повести, создающая подобные по структуре метафорические выражения, имплицирует образы всего природного мира, посредством которых изображается внешность человека. Метафорические единицы этого типа в тексте повести обнаруживают связь с ключевой текстовой метафорой не только благодаря элементам структурного совпадения, но и благодаря наличию внутренних структурных связей ключевой текстовой метафоры с концептуальной метафорой «человек — это животное/зверь», открывающей направление внутритекстового развития: через образ птицы — хищника. Например, Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре. (Булгаков. С. 120); Филипп Филиппович вошел в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром (Булгаков. С. 130).

Рассматриваемые примеры показывают, что в фокус метафоризирования, исходящего из понятийной области «животный мир», попадает не только внешний облик человека «человек с коротким крючковатым носом», но и его внутреннее состояние, что проявляется в результативном значении метафорического выражения: яростно, агрессивно настроенный человек, что задается эмоциональным содержанием базовой модели «человек — это животное/зверь». Вместе с тем текстовое использование этой метафоры основывается на внутренней, глубинной ассоциации смысловой стороны метафоры: в образе Филиппа Филипповича соединяются проявления низменного (звериного, злого, агрессивного) и высокого, вводимого через актуализацию архетипических смыслов верха — через образ птицы.

Еще одним примером, репрезентирующим внешние данные человека, может служить следующий контекст: Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Страшные черные мешки висели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась (Булгаков. С. 118).

Актуализированные дескриптивные признаки понятийных сфер «мир животного» и «еда, пища» соотносятся в результативном метафорическом значении с семами возрастных особенностей человека. Внешний вид женской шеи, лишенный природной красоты и молодости с течением времени, указывает на яркий отпечаток ее возраста и носит негативную оценку. Вместе с тем данный контекст обнаруживает своеобразное смысловое продление ключевой текстовой метафоры через актуализацию концептуальной сферы «еда, пища» в качестве сферы-источника метафорического переноса.

2.3.6. Комплекс перцептивных метафорических выражений, передаваемый ключевой текстовой метафорой «собачье сердце»

Модель мира, создаваемая посредством концептуальной метафоры «человек — это животное/зверь» репрезентируется в текстовом пространстве через перцептивный комплекс метафорических единиц, «осколков» ключевого слова: звукообразов, образов зрительных, тактильных, обонятельных ощущений.

В ряду перцептивных метафор, порождаемых в ассоциативном поле ключевой текстовой метафоры «собачье сердце», ведущее место занимают звукообразы.

«Жажда наглядности и потребность в непосредственном контакте и общении с чувственно воспринимаемыми вещами — это состояние говорящего, психологически вполне объяснимое. Человек, который, оперируя звуками, научился читать о мире и постигать его, чувствует себя оттесненным промежуточным механизмом языка от обилия всего того, что может непосредственно созерцать глаз, слышать ухо, ощупать рука, и он ищет путь назад, стремится, сохраняя, насколько возможно, звучание, к полному охвату конкретного мира» [Бюлер К. 2000: 178].

«Мир, в котором мы живем, имеет как акустическое, так и оптическое лицо. Шумы и тоны звучат вокруг нас». Мы воспринимаем не слоги, а «настоящие звуковые картинки, миниатюрные снимки звучащего мира» [Бюлер К. 2000: 183]. В повести создаются метафорические выражения, сферой-источником которой является слот концептуального фрейма «действия животного», выделяются метафорические выражения, репрезентируемые звукообразами природного мира в целом, являющиеся метонимическим развертыванием звукообраза собаки. Нужно отметить, что в повести создается тотальный низкий, резкий, громкий звукообраз, который коррелирует с пространственными областями верха и низа.

Звуковые картинки повести Булгакова имеют следующие направления метафорического моделирования: выделяются метафорические единицы, связанные ассоциативной паутиной «животного начала», репрезентируемой звуковыми образами собаки.

Звучание собаки переносится на звучание артефактов предметного мира.

К примеру, лай грузовика (ИЗ «обычный звуковой сигнал для собаки, который характеризуется громкостью, отрывистостью, резкостью»). Громкий звук (лай) в эмоциональном плане всегда ассоциируется со страхом, волнением, агрессивностью (чем агрессивнее настроена собака, тем ниже звук лая); РЗ «звук, издаваемый транспортным средством, был громким, интенсивным, способным вызвать чувство страха» (подобно собачьему лаю, возникшему внезапно).

Звукообраз собаки используется в качестве сферы-источника при характеристике человека.

Например, — Чего ты? Ну, чего ты лаешься? — умильно щурил глаз пес (о Дарье Петровне); (Булгаков. С. 134). Звучание собаки ассоциируется со ссорой, бранью, с неким выражением определенного настроения, чаще недовольства и несдержанностью в проявлениях эмоций. Оттенки человеческой речи в представлении через звуковой образ собачьего лая свидетельствует о состоянии эмоциональной нестабильности, проявления гнева и агрессивности по отношению к участникам коммуникативной ситуации.

Текстовый субфрейм распадается на три подвида, так как автор в процессе порождения текста создает новую виртуальную реальность, основываясь на прошлом языковом опыте. В повести Булгакова ассоциативная связь «человек — это животное/зверь» разрывается и заменяется противоположной «животное/зверь — это человек». Автор повести описывает три стадии жизни собаки: 1. собака в облике собаки; 2. собака в облике формирующегося человека; 3. возвращение к своему первозданному облику собаки. Особый интерес представляют здесь единицы, характеризующие «превращение собаки в человека». Образ нового человека, Шарикова, создаваемый автором повести, воспринимается через призму действий (преимущественно голосовых). С этой целью автор повести извлекает из концептуального фрейма «собака» (слот «действия животного») единицы, которые описывают голосовое поведение собаки, и использует их в аспекте рассмотрения проявления человеком отрицательных эмоций: гнева, агрессии. К примеру, Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Затушив папиросу, он на ходу лязгнул зубами и сунул нос под мышку (Булгаков. С. 153). Разве я просил мне операцию делать? — человек возмущенно лаял (Булгаков. С. 152). — И очень просто, — пролаял Шариков от книжного шкаф (Булгаков. С. 156). — Я воевать не пойду никуда! — вдруг хмуро тявкнул Шариков в шкаф (Булгаков. С. 157). — Я тяжело раненный в голову при операции, — хмуро подвыл Шариков, — меня, вишь, как отделали, — и он показал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам (Булгаков. С. 157).

В месте с тем сфера-источник «голосовое проявление собаки», «голосовое проявление животного» актуализируется и при создании образа профессора Преображенского, что является способом углубления его образа, создания смыслов диалектического противоречивого сосуществования в человеке духовного и бездуховного, созидательного и разрушительного, агрессивного и неагрессивного. Приведем пример:

Сколько вам лет? — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули (Булгаков. С. 119). Такой звуковой сигнал, как визг, в данном случае репрезентирует целую речевую ситуацию. Известно, что собака визжит в неприятных ситуациях, когда стремится выполнить какое-то действие, а выполнить его не удается. Автор текста при помощи единиц концептуального фрейма «собака» (слот «действия животного») в центр внимания метафорического моделирования помещает звукообраз собаки по акустическим параметрам — высокий и резкий звук, связанный с проявлением целого комплекса эмоций отрицательного спектра. Вместе с тем данный звукообраз соединяется со звукообразом собаки, так как он связан с тем, что представляет «мир глазами собаки», и наконец, через концепт «собака» актуализируется комплекс символических смыслов.

Например, Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан! — вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой (Булгаков. С. 122). В анализируемом примере можно наблюдать как признак «животного начала», мотивированный исходным значением глагола рявкать («издавать громкий рык, рычать») аспектуализирует речевое проявление человека, соотнося его с традиционными образами поведения животных, а именно — грубостью, злостью, агрессивностью, определяющим мотивировочным признаком такой метафоры является звук по акустическим параметрам резкий, громкий.

Семантический признак «животного начала», актуализированный в метафоре указывает на чувство, эмоциональное состояние, психологическое переживание:

Сюда их, — хищно скомандовал Филипп Филиппович. — Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а обыкновенной русской водки (Булгаков. С. 126) Голосовое проявление человека, осмысленное через когнитивную сферу животного мира, ориентировано в контексте на демонстрацию коммуникативных намерений адресата и поведенческую реакцию реципиента. Важным моментом является то, что голосовое проявление человека сопряжено в повести с характеризацией бытового, социального поведения. Актуализированный признак «животного начала» в метафорическом выражении хищно скомандовал аспектуализирует через соотношение с концептами «собака», «животное» в результативном наличие чувств, соотносимых с данными понятийными сферами.

Как отмечалось, образный потенциал концепта «собака» через посредство мифологической основы значения непосредственно коррелирует с образом змеи [Успенский Б.А. 1982: 65], объединяясь смыслами «бездуховного», «антибожественного», «дьявольского», «лживого», актуализируя в повести сложный смысловой ряд. С одной стороны, метафоры этого вида служат средством создания звукообразов речи персонажей, соотнося с типовыми образами звучания животного, с другой — вводят комплекс мифологических смыслов, характеризуя внутреннюю сущность героев повести, соотнося ее с базовыми ментальными архетипами. Рассмотрим пример:

Будьте любезны, — змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить (Булгаков. С. 124). В исходном значении прилагательного змеиный актуализированны признаки звука, издаваемого животным — глухие, протяженные, напоминающие произнесение звука «ш». В результативном значении подобный звук соотносится с речевым поведением человека, а также с его эмоциональным настроем. Соотнося свойства голоса и манеру поведения его обладателя, можно обнаружить, что и сами свойства, и поведение обладателя подобного голоса носят отрицательный характер. Образ шипящей змеи, перенесенный в зону поведения человека, характеризует его обладателя как человека, занимающего оборонительную позицию в споре, говорящего сдавленным от злости голосом, выражающего недовольство и агрессию. С другой стороны, этот образ служит средством выражения более глубоких смыслов, формируя диалектически сложный образ профессора Преображенского, в котором обнаруживаются свойства, относящие его к архетипическому проявлению зла, маркированному в тексте и рядом других метафорических образов.

Таким образом, система звукообразов повести выявляет наличие внутритекстовой связи базовой концептуальной метафоры «человек — это животное/зверь» и ориентационных метафор «верх — это хорошо», «низ — это плохо». На этом основании в поле текстовой реализации ключевой текстовой метафоры втягиваются метафорические единицы, характеризующие поведение человек через призму пространственного архетипа «верх — низ». Приведем пример текстового фрагмента:

— Ничего похожего! — громовым голосом ответил Филипп Филипповичи налил стакан вина. — Гм... я не признаю ликеров после обеда: они тяжелят и скверно действуют на печень... (Булгаков. С. 128). Громовой голос осмысляется как находящийся в воздушном пространстве, на очень большой высоте, исходящий из мира небесного. Образ грома аспектуализирует в метафорической номинации семантические признаки звука, по акустическим параметрам хорошо воспроизводимого и воспринимаемого, распространяющегося по всему пространству верха, нисходящий по шкале вертикальной оси в пространство низа. Несмотря на звуковые параметры, подобный голос в контексте повести связывается не только с пространством верха, но и диалектически — одновременно и низа. Подобный голос воспринимается отрицательно, а его обладатель — как субъект, пребывающий в состоянии эмоционального беспокойства, агрессии, гнева. Данный факт подтверждается еще рядом примеров звукового образа, находящегося в пространстве верха. Отметим следующие контексты:

Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром (Булгаков. С. 130). — Шарику ничего не давать, — загремела команда из смотровой (Булгаков. С. 136). Звучание в данных контекстах связывается со смыслом еды, насыщения (Ф.Ф. Преображенский после сытного обеда) и запрета приема пищи (для Шарика), что служит средством столкновения архетипических полюсов. И вновь, в данном случае мы наблюдаем проекцию смысловой, глубинной структуры ключевой текстовой метафоры «собачье сердце», построенной как столкновение человеческого, духовного, высокого и низкого, бездуховного.

Столкновение полюсов архетипа «верх — низ» при характеристике речи Преображенского обнаруживается и в следующих контекстах:

Его слова на сонного пса падали, точно глухой подземный гул. (Булгаков. С. 130). — На стол! — веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись оранжевых струях (Булгаков. С. 138)