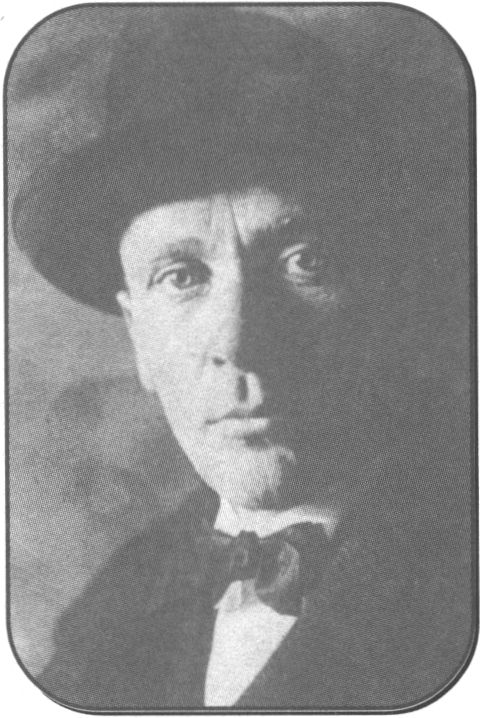

Булгаков — один из самых читаемых писателей XX века, теперь мы смело называем его великим, гением, о чем раньше нельзя было и помыслить. И все же имя автора «Мастера и Маргариты» не просто веха в истории литературы. Его живые книги не должны заслонять самобытного человека, замечательную, сильную духом и верой личность, честного русского писателя, сумевшего прожить столь трудную, счастливую, богатую творческими свершениями и поступками жизнь и обрести свою непростую судьбу в истории и литературе.

Писатели большой судьбы знают о себе что-то, что мы о них до сих пор не знаем или не решаемся сказать. На этом перекрестке возникает интерес к самой фигуре творца, к его биографии, личности. Возникают неизбежные в таких случаях вопросы: почему мы так мало знали о нем, почему с каждым годом он все более интересен?.. Все это можно с полным правом отнести к творческой судьбе и литературному наследию выдающегося русского писателя и драматурга XX века, признанного классика отечественной словесности Михаила Афанасьевича Булгакова. Сейчас его имя окружено читательским вниманием и в нашей стране, и за ее пределами, увенчано заслуженной славой. А было не такое уж далекое время, когда замечательного художника слова лишали главного для него права — живого и непосредственного общения с читателем, зрителем, слушателем, следили за каждым его шагом, а каждую его новую вещь встречали подозрительно и часто видели в ней то, чего там вовсе не было, но что хотели увидеть его критики и оппоненты — «неистовые ревнители» партийной идеологии.

Причины такой (в условиях прежней тоталитарной деформации нашего общества) несправедливой критики и фактической травли в прессе, а позже и полного замалчивания выявились сразу. Булгаков не умел лукавить, приспосабливаться ни в жизни, ни в литературе, был на редкость цельным человеком, что, естественно, проявилось и в его творчестве. И устно и письменно Михаил Булгаков в течение всей своей жизни неукоснительно отстаивал принципы русской классической литературы, следуя заветам своих великих учителей: Пушкина, Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Л. Толстого, — любимых и почитаемых им писателей. Он небезосновательно полагал, что современная отечественная словесность не может успешно развиться без усвоения всего лучшего, что было накоплено за многие годы русской литературой.

Булгаков писал лишь о том, что хорошо, глубоко и всесторонне изучил, что его волновало. Конъюнктурные соображения были ему глубоко чужды. Он имел свою точку зрения на проходящие в стране процессы, и она часто не совпадала с официальной. Писатель и гражданин был убежден, что ведущую роль в развитии страны должна играть интеллигенция, и был ревностным приверженцем, по его словам, «излюбленной и Великой Эволюции», классическим представителем той части деятелей культуры, которые, не покинув страну в трудные годы, стремились сохранить свои «родовые признаки» в новых условиях.

Михаил Афанасьевич прекрасно понимал, что творческие и жизненные установки, реализованные в художественных произведениях, встретят жестокий отпор. А это предрекало существование в условиях почти враждебного окружения. Долгое время Булгаков был известен как автор пьесы «Дни Турбиных» и инсценировки поэмы Гоголя «Мертвые души». Но «рукописи не горят», гениальное слово бессмертно, время не властно над произведениями, созданными Мастером с чистой душой и мудрым сердцем. И чем дальше от нас уходят даты создания произведений Булгакова, тем больший интерес они вызывают у читателя и зрителя.

За прошедшие десятилетия биография писателя и его творчество были исследованы достаточно подробно. Здесь будут рассмотрены основные вехи его жизненного пути, его родственные связи — и не только они.

1

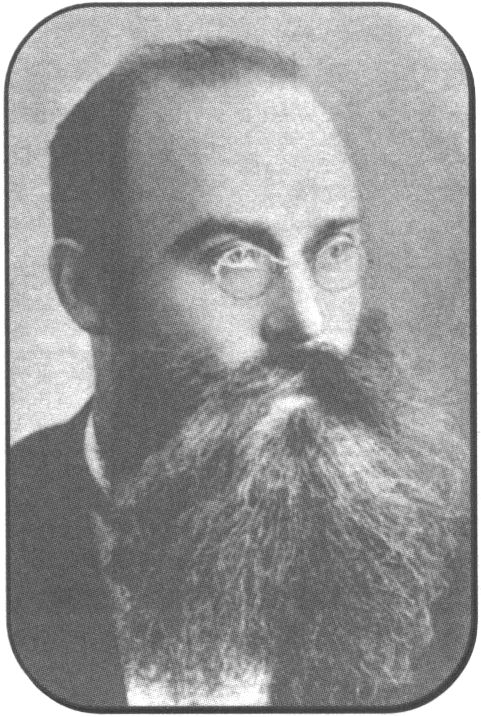

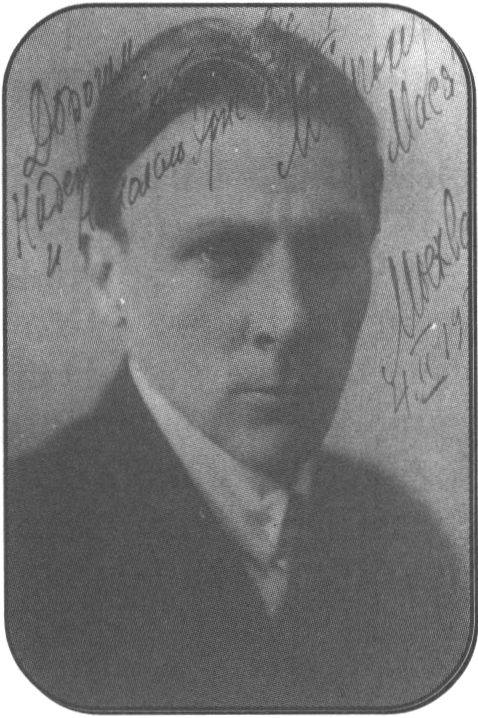

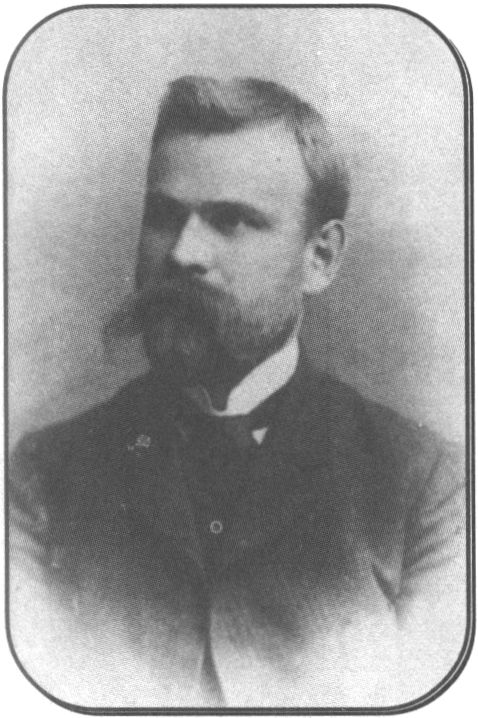

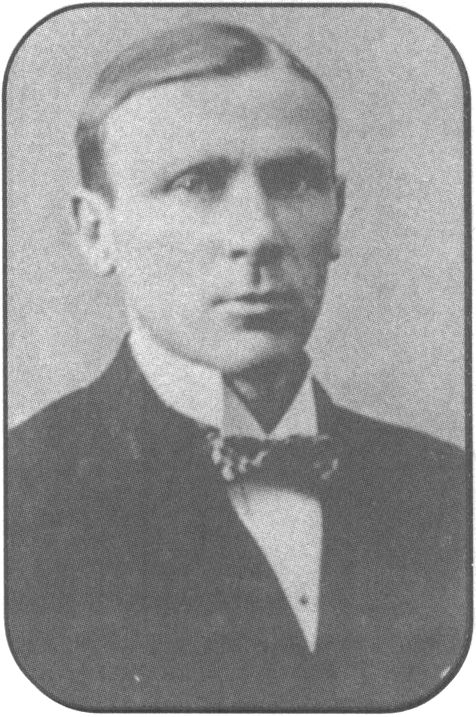

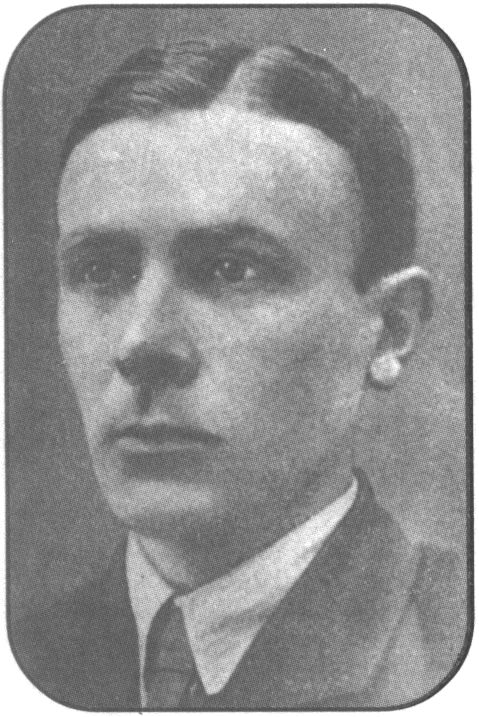

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 (15) мая 1891 г. в семье преподавателя Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова (см.) и его жены Варвары Михайловны, в девичестве Покровской (см.), первым ребенком в их браке, заключенном 1 июля 1890 г. Место рождения — дом священника о. Матвея Бутовского в Киеве, на Воздвиженской ул., 28. Оба родителя происходили из старинных семей орловских и карачевских (Орловской губернии) священнослужителей и купцов: Булгаковых, Ивановых, Покровских, Турбиных, Поповых... Иван Авраамиевич Булгаков (см.), дед со стороны отца, был сельским священником, ко времени рождения внука Михаила он — настоятель Сергиевской кладбищенской церкви в Орле. Другой дед, со стороны матери, Михаил Васильевич Покровский (см.), был протоиереем Казанского собора в г. Карачеве. В том, что оба деда были священниками одной местности, родились и умерли в один и тот же год, имели почти равное количество детей, биографы писателя видят некую межродовую «симметрию», особый провиденческий знак. А по фамилии бабушки по матери, Анфисы Ивановны Турбиной, впоследствии были названы автобиографические персонажи романа «Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных».

18 мая Михаил был крещен по православному обряду в Крестовоздвиженской церкви (на Подоле, районе Киева) священником о. М. Бутовским. Имя дано в честь хранителя города Киева Архангела Михаила. (Это подтверждается тем, что в семье Булгаковых его именины отмечали не в один из нескольких возможных по святцам дней, более близких к началу мая, например 7 (20) мая — день рождения Михаила Улумбийского, а 8 (21) ноября, в день Архангела Михаила). Крестными родителями стали — коллега отца, ординарный профессор Духовной академии Николай Иванович Петров и бабушка Михаила по отцовской линии Олимпиада Ферапонтовна Булгакова (Иванова).

В 1892—1899-х и в 1900-х гг. в поисках лучшего жилья семья меняла квартиры почти ежегодно: жили на Госпитальной ул., 4; в Кудрявском пер., 9 и 10; Прозоровской ул., 10; Ильинской ул., 5/8; в Дионисьевском пер., 4. Разрасталось и количество домочадцев: у Михаила было шесть братьев и сестер — Вера (1892), Надежда (1893), Варвара (1895), Николай (1898), Иван (1900) и Елена (1902) (см. далее соответствующие материалы, относящиеся к детям Афанасия Ивановича и Варвары Михайловны Булгаковых).

Последним городским адресом для полной семьи оказался Андреевский спуск, 13 (строение 1, кв. 2, будущий «Дом Турбиных»), а загородным — дача в поселке Буча под Киевом, где семья регулярно проводила летние месяцы.

Новое жилье недолго радовало отца и его семью. Осенью 1906 г. смертельно заболел А.И. Булгаков — у него обнаружился нефросклероз. Коллеги Афанасия Ивановича не оставили его в беде. С завидной оперативностью — чтобы успеть по достоинству оценить его заслуги — уже 11 декабря его удостоили степени доктора богословия. Одновременно Совет Духовной академии возбудил ходатайство перед Священным Синодом о присвоении ему звания ординарного профессора, которое было удовлетворено 8 февраля 1907 г. (понимая, что скоро умрет, Афанасий Иванович старался, чтобы с его уходом из жизни семья оставалась не менее обеспеченной). На следующий день А.И. Булгаков подал прошение об увольнении со службы по болезни, а 14 марта скончался. Семье была назначена пенсия в 3000 рублей в год. Будучи доцентом, Афанасий Иванович получал 1200 рублей и столько же — в должности цензора Киевского цензурного комитета. После смерти отца положение Булгаковых в материальном отношении даже улучшилось, что, конечно, не могло и в малой степени облегчить боль утраты. Родительница Михаила, Варвара Михайловна, как и отец, прививала детям трудолюбие и стремление к знаниям. По словам Н.А. Булгаковой-Земской, сестры писателя, она говорила: «Я хочу вам всем дать настоящее образование. Я не могу вам дать приданое или капитал. Но я могу вам дать единственный капитал, который у вас будет, — это образование». В 1900 г. (18 августа) Михаил был зачислен в приготовительный класс киевской Второй гимназии, который закончил «с наградой второй степени».

Летом 1901 г. жена доцента Киевской духовной академии В.М. Булгакова подала прошение о переводе старшего сына в Первую гимназию. Директор Второй приготовительной гимназии препровождал свидетельство за № 2175 со «срочною к нему ведомостью» об успехах и поведении бывшего ученика приготовительного класса «гимназиста Булгакова М.», свидетельство за № 6323 о его рождении и крещении, свидетельство о привитии предохранительной оспы и копию «формулярного списка» отца. В «срочной ведомости» «приготовишки» было немного отметок: «5» (отлично) по Закону Божьему и «4» (хорошо) по русскому языку, математике, чистописанию и рисованию.

Новый в гимназии ученик сумел «сохранить достоинство» — он в числе десяти из пятидесяти, окончивших первый класс с наградой. Так с 22 августа 1901 г. Миша Булгаков начинает учебу в знаменитой Первой мужской Александровской гимназии и в мае 1909 г. ее оканчивает, получив аттестат зрелости 8 июня того же года. Гимназия эта имела особый и престижный статус. Император Александр I в 1811 г. даровал ей широкие права. Воспитанников готовили для поступления в университеты. Генерал П.С. Ванновский, ставший в 1901 г. министром народного просвещения и выдвинувший лозунг «сердечного попечения о школе», стремился привлечь для работы в гимназиях университетских преподавателей. В Киеве для такого эксперимента была выбрана Александровская гимназия. Основные курсы в ней вели доценты и профессора Университета и Политехнического института.

Так, профессор Киевского, а в дальнейшем Московского университета, известный философ Г.И. Челпанов читал спецкурсы по философии, логике и психологии. После 1906 г. его сменил доцент университета А.Б. Селиханович, который преподавал еще и литературу. Учителем латинского языка в гимназии был чех А.О. Поспишиль, издатель сочинений Платона и страстный пропагандист античной культуры. Русский язык и словесность до 1903 г. преподавал крестный отец Михаила Н.И. Петров, его сменил доктор Венского университета Ю.А. Яворский, крупный ученый-фольклорист. Следует назвать еще и историка М.И. Тростянского, специалиста по Гоголю, и директора гимназии, математика Е.А. Бессмертного... Хотя Киев был провинциальным городом Российской империи, по уровню преподавания и составу учителей Александровская гимназия не уступала лучшим столичным учебным заведениям. По мнению исследователей, эта гимназия и ее преподаватели для Булгакова были примерно тем же, чем был Царскосельский лицей и его учителя для Пушкина.

Каким был гимназист Миша Булгаков? Писатель К. Г Паустовский, учившийся вместе с ним, дал такой портрет будущего автора «Мастера и Маргариты»: «Булгаков был переполнен шутками, выдумками, мистификациями. Все это шло свободно, легко, возникало по любому поводу. В этом были удивительная щедрость, сила воображения, талант импровизатора... Существовал мир, и в этом мире существовало как одно из его звеньев — его творческое юношеское воображение». Такому поведению Михаила Булгакова способствовала и непринужденная семейная атмосфера, о которой вспоминала его сестра Надежда: «...основным методом воспитания детей... была шутка, ласка и доброжелательность... это то, что выковало наши характеры... У нас в доме все время звучал смех... Это был лейтмотив нашей жизни».

Судя по полученному аттестату зрелости (высших оценок он удостоился только по двум предметам — закону Божьему и географии), Булгаков в гимназии учился далеко не блестяще. Его сестра Надежда вспоминала: «Он был весел, он задавал тон шуткам, он писал сатирические стихи про ту же самую маму и про нас, давал нам всем стихотворные характеристики, рисовал карикатуры, играл на рояле». Из увлечений Булгакова того времени она выделяла футбол — игру, только начинавшую в ту пору завоевывать популярность в России (им увлекались и братья Михаила, Николай и Иван), — и увлечение театром: и как зрителя, и как участника летних дачных спектаклей. «В Бучанском парке подвизаются на подмостках артисты императорских театров Агарин и Неверова...» — так шутливо она называла по их сценическим псевдонимам Михаила и сестру Веру.

Все это не мешало гимназисту Булгакову иметь и иные интересы. В конце весны или начале лета 1908 г. окончивший предпоследний, седьмой класс гимназии Михаил познакомился с пятнадцатилетней Татьяной Лаппа (родные и близкие звали ее Тасей) (см.), дочерью председателя Саратовской Казенной палаты. Она, тоже гимназистка, приехала в Киев к тетке на каникулы. Тетка Таси, Софья Николаевна Давидович, работала во Фребелевском обществе содействия делу воспитания. Туда же после смерти мужа поступила мать Булгакова, и они подружились. Во время одного из визитов к С.Н. Давидович произошло знакомство Михаила с будущей женой. Между ним и Тасей возникли романтические отношения, которые не без препятствий завершились счастливым браком: венчанье состоялось 26 апреля 1913 г. в Киево-Подольской Добро-Николаевской церкви. Обряд совершил друг семьи Булгаковых о. Александр Глаголев. Поручителями выступили друзья Михаила: Борис Богданов и братья Гдешинские, Платон и Александр, а также его двоюродный брат Константин Булгаков. Молодые жили сначала на Рейтарской ул., 25, потом переехали на Андреевский спуск, 38, вблизи от родительского дома. Михаил был в это время студентом второго курса Университета, Татьяна занималась на Высших женских курсах. Супруги Булгаковы прожили вместе 11 лет, Татьяна была с мужем во всех его последующих странствиях в годы Первой мировой и Гражданской войн в Киеве, в госпиталях Юго-Западного фронта Русской армии, на Смоленщине, на Кавказе и в Москве, где они разошлись в 1924 году.

2

Окончив гимназию, Михаил Булгаков не особенно колебался в выборе профессии: влияние родственников-врачей, братьев Василия, Николая и Михаила Покровских, близкое присутствие друга их дома, педиатра И.П. Воскресенского, перевесило наследственные корни предков — священнослужителей, да и время и воспитание было уже совсем другое. А главное для Михаила событие 1909 г. начиналось весьма прозаично: 17-м июля датируется прошение вчерашнего гимназиста о приеме его в число студентов медицинского факультета Университета. При поступлении он пользовался преимуществами, предоставленными для выпускников гимназий ведомства Министерства народного просвещения, то есть был принят без дополнительных испытаний. С 21 августа он был зачислен в Императорский Университет Св. Владимира. Булгаков — полноправный студент, что удостоверяет его собственноручная подпись в лекционной книжке, главном студенческом документе на все годы учебы. Весной 1910 г. он успешно сдал экзамены за первый курс, но к осени 1912 г., нарушив допустимый правилами срок, все еще был на втором курсе. Формулировка объяснения студента Булгакова об этом проступке звучала стандартно-лаконично: «Причина моей неуспешности (третий год на втором курсе) в болезненном состоянии, мешавшем мне в прошедшем учебном году вести занятия надлежащим образом. 10 сентября 1912 г.» Как мы уже знаем, «болезненное состояние» имело имя и фамилию: юная Тася Лаппа из Саратова.

Учеба Михаила Булгакова все же продолжалась и проходила в условиях начавшейся тогда войны 1914—1918 гг. Студент-медик Булгаков не остается в стороне: в августе 1914 г. он помогает родителям жены организовать лазарет для раненых при Казенной палате в Саратове и работает там врачом-санитаром; в мае 1915 г. он поступает в Киевский военный госпиталь Красного Креста на Печерске; весной и летом следующего года служит врачом-хирургом в прифронтовых госпиталях городов Каменец-Подольского и Черновиц в австрийской Буковине... Диплом об окончании Киевского университета Булгаков получил почти через полтора года: 31 сентября 1916 г. его утвердили в «степени лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами, законами Российской Империи сей степени присвоенными». (В весеннюю сессию 1915 г. аттестация Булгакова среди лучших на курсе. В разгар сессии пришло сообщение Главного Военно-Санитарного Управления из Петрограда с объявлением очередного воинского призыва, и Михаил (неожиданный факт!) «изъявляет желание» служить в особосекретном элитном Морском ведомстве. Но подвели не нарушаемые никогда условия службы — православная вера, образованность и абсолютное физическое здоровье. Как считают современные медики, повышенное кровяное давление уже тогда (в апреле—мае 1915 г.) было малозаметным предвестником будущего грозного и трагического заболевания — гипертонического нефросклероза. Формулировка: «негоден к несению военной походной службы» против его воли хранила молодого доктора Булгакова. Диплом «лекаря с отличием» он получил 7 марта 1917 г.).

Еще до получения официального диплома, лишь с «Временным свидетельством», выданным после успешной сдачи университетских выпускных экзаменов (в феврале—марте 1916 г.), Михаил Булгаков по истечении срока службы на фронте был отозван в тыл, но, как военнообязанный (ратник ополчения II разряда), он в 20-х числах сентября был зачислен «врачом резерва Московского военно-санитарного управления» для откомандирования в распоряжение смоленского губернатора с целью работы в земствах. Прибыв в середине сентября 1916 г. в Смоленскую врачебную управу, Булгаков получил направление в один из самых глухих уголков Смоленской губернии — в село Никольское Сычевского уезда заведующим 3-м врачебным пунктом. Они с женой прибыли туда 29 сентября — именно эта дата, начало врачебной деятельности будущего писателя в Никольском, стоит в удостоверении, выданном ему позднее. Работа «земским лекарем» отражена в автобиографическом цикле рассказов «Записки юного врача», а в рассказе «Морфий» Булгаков косвенно повествует о себе...

«Морфий» — рассказ автобиографического героя о жизни в «большом городе» — Вязьме, где «...цивилизация, Вавилон, Невский проспект». Туда Михаил Булгаков был направлен ровно через год его врачебной работы в Никольском: 18 сентября 1917 г. датировано разрешение на переход в Вяземскую городскую земскую больницу заведующим инфекционным и венерологическим отделением; он получает удостоверение Сычевской уездной земской управы о том, что «зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником». Но сам рассказ не об этом: он описывает врача-морфиниста, его страдания и смерть. «Доктор Поляков» — отчасти и сам Булгаков: летом 1917 г. он начал регулярно принимать морфий после того, как вынужден был сделать себе прививку от дифтерита, опасаясь заражения вследствие проведения трахеотомии у больного ребенка; начавшийся сильный зуд и боли стал заглушать морфием, и в результате употребление наркотика вошло в привычку, избавиться от которой (практически чудом, как считают медики-наркологи) он смог лишь через год, в Киеве, стараниями его жены Татьяны и врача И.П. Воскресенского, своего отчима.

Отметим, опуская медицинские подробности, отразившиеся в рассказе «Морфий», что автором, как полагают исследователи, достаточно точно описан классический (как по учебнику, но в художественной форме) случай морфинизма, случай даже типичный, если учесть, как последовательно прогрессирует болезнь, не оставляя надежды на благополучный исход. В связи с этим факты биографии самого писателя и его счастливый выход из подобной ситуации следует считать уникальными. Иными словами в «Морфии» («Недуге») автор как бы воспроизвел тот вариант своей судьбы, который реализовался бы, останься он в Никольском или в Вязьме (вероятно, мысли о самоубийстве приходили уже тогда Булгакову на ум, ведь он позднее даже угрожал жене пистолетом, когда она отказалась давать ему морфий, а однажды, находясь в невменяемом состоянии наркотической «ломки», чуть не убил, запустив в нее зажженной лампой). Скорее всего, в Киеве автор «Морфия» был спасен не только врачебным опытом И.П. Воскресенского, но и атмосферой родного города, после революции еще не успевшего потерять свое очарование, спасен встречей с родными и друзьями. В рассказе самоубийство доктора Полякова происходит 14 февраля 1918 года, как раз накануне булгаковского отъезда из Вязьмы. (Укажем уже в скобках еще и то, что, по наблюдению Е.А. Яблокова, «Дневник Полякова», который читает доктор Бомгард, не заставший коллегу в живых, — это своего рода «записки покойника» — форма, использованная позднее в «Театральном романе», где главного героя, покончившего с собой уже по другой, хотя и где-то похожей причине, драматурга Максудова, зовут Сергеем, как и доктора Полякова в «Морфии». Показательно, что герой «Театрального романа» сводит счеты с жизнью именно в Киеве, бросившись с Цепного моста, то есть в городе, куда смог выбраться Булгаков из Вязьмы и тем самым, в конечном счете, спастись от морфия и стремления к самоубийству. А вот герой рассказа «Морфий» до Киева так и не добрался).

Еще одна область медицины (за нее студент Булгаков на экзамене получил высший балл — «весьма удовлетворительно») вскоре настоятельно понадобилась «юному врачу» — венерология. Об этом есть много воспоминаний родственников и друзей. Суммируя подобные сведения, сестра будущего писателя отмечала по поводу тематического рассказа «Звёздная сыпь»: «...1916 год. Только приехав в смоленскую деревню в качестве врача, Михаил Афанасьевич столкнулся с катастрофическим распространением сифилиса и других венерических заболеваний (конец войны, фронт после февральской революции 1917 года, в деревню хлынули свои приезжие солдаты). При общей некультурности быта это принимало катастрофические размеры. Кончая университет, М.А. выбрал специальностью детские болезни, но волей-неволей пришлось обратить внимание на венерологию. М.А. хлопотал об открытии венерологических пунктов в уезде, о принятии профилактических мер. В Киев в 1918 году он приехал уже венерологом. И там продолжал работу по своей специальности — недолго» (Н.А. Булгакова — Земская).

Практически неизлечимый тогда морфинизм повредил земской врачебной карьере: в Вяземской больнице Булгаков работал с 20 сентября 1917 г. по 19 февраля 1918 г., когда он был освобожден от военной службы по болезни. 22 февраля было получено от Вяземской уездной земской управы удостоверение о том, что он «выполнил свои обязанности безупречно», и в конце февраля Михаил с женой возвращается в Киев, где они поселяются в почти опустевшем родительском доме (Андреевский спуск, 13, кв. 2). Исследователи-булгаковеды отмечают, что относиться к благостным характеристикам, данным вяземскими врачами своему коллеге, инфекционисту Булгакову, нужно с осторожностью. Скорее всего, они по-своему ему сочувствовали, но, наверняка, вздохнули с облегчением, когда Булгаков уехал. Действительно, с прогрессирующим морфинизмом, симптомы которого уже нельзя было скрыть от профессионалов, лучшим выходом являлась отставка с хорошей характеристикой. А по сути супруги Булгаковы бежали из Вязьмы в надежде на врачей Киева. Татьяна Николаевна Лаппа вспоминала: «<...> Я знала только морфий. Я бегала с утра по всем аптекам в Вязьме, из одной аптеки в другую... Бегала в шубе, валенках, искала ему морфий... Ездила я из Вязьмы в Москву на неделю к Николаю Михайловичу (Покровскому, дяде Булгакова. — Б.М.)... Страшно волновалась, как там Михаил. Потом приехала и говорю: «Знаешь что, надо уезжать отсюда в Киев. Ведь и в больнице уже заметили». А он: «А мне тут нравится». Я ему говорю: «Сообщат из аптеки, отнимут у тебя печать, что тогда будешь делать?». В общем, скандалили, скандалили, он поехал, похлопотал, и его освободили по болезни... Эта полоса была ужасная. Отчего вот и бежали мы из земства... Он был такой ужасный... такой жалкий был... Я знаю, что там у него было самое ужасное настроение... Да, не дай Бог, такое <...>».

Но и в родном Киеве на первых порах с освобождением от наркотической зависимости было не так уж гладко. Т.Н. Лаппа (Кисельгоф) продолжает свой рассказ: «<...> Мы прекрасно ехали, в хорошем поезде, чуть ли не в международном вагоне... Немцы заняли Киев, и мы уже последним поездом ехали... Приехали. Варвара Михайловна сразу заметила: «Что это какой-то Михаил?». Я ей рассказала, что он больной и поэтому мы и приехали. Ивану Павловичу я не сразу рассказала. Он сам заметил и спрашивает как-то: «Что ж это такое?» — «Да вот, — я говорю, — так получилось». — «Надо, конечно, действовать». Сначала я тоже все ходила по аптекам, в одну, в другую, пробовала раз принести вместо морфия дистиллированную воду, так он этот шприц швырнул в меня... горящую лампу однажды бросил. Браунинг (полагавшийся доктору Булгакову, как военврачу. — Б.М.) я у него украла, когда он спал... он несколько раз наставлял его на меня. А потом я сказала: «Знаешь что, больше я в аптеку ходить не буду. Они записали твой адрес, звонили в другую аптеку и спрашивали: «У вас морфий брали?» — «Брали.». Это я ему наврала, конечно. А он страшно боялся, что придут и заберут у него печать. Ужасно этого боялся. Он же тогда не смог бы практиковать. Он говорит: «Тогда принеси мне опиум». Его тогда в аптеке без рецепта продавали, и можно было несколько пузырьков в нескольких местах взять. Он сразу весь пузырек, оп! И потом очень мучился с желудком... И вот так постепенно он осознал, что нельзя больше никакие наркотики применять... Он знал, что это неизлечимо. Вот так постепенно это и прошло... Я чуть с ума не сошла тогда. <...>».

Да, это, видимо, так и было: родные домашние стены все-таки помогли. И уже в конце весны Булгаков избавляется от морфинизма и открывает частную практику как венеролог. Работы хватало: власть в городе постоянно менялась — красные, белые, петлюровцы, — на улицах и в пригородах шли бои, накатывали и откатывали толпы военных и невоенных людей, случались аресты и погромы, грабежи и убийства — словом, весь ужас, хаос и неразбериху Гражданской войны в 1918—1919 гг. Булгаков почувствовал на собственной судьбе, пережив, как он вспоминал, «10 переворотов лично». События того времени и, конкретно, защита Киева от петлюровцев и сама петлюровщина в декабре 1918—начале 1919 гг. описаны были им уже в Москве в романе «Белая гвардия». Сам автор, его брат Николай, его сестра Варвара, его зять Леонид Карум, друзья и знакомые Булгакова стали главными персонажами романа и последующей пьесы «Дни Турбиных». Это было уже в середине 1920-х гг., но свои первые литературные опыты Булгаков начал еще в Вязьме, описывая жизнь земского врача в Сычевском уезде, и продолжил в Киеве прозой (ранние произведения «Недуг», «Зеленый змий», «Первый цвет» — не сохранились).

Последней для Булгакова киевской властью в 1919 г. была власть деникинской Добровольческой белой армии. Он был признан военнообязанным и мобилизован полковым врачом в части на Северном Кавказе. «Он получил мобилизационный листок, кажется, обмундирование — френч, шинель. Его направили во Владикавказ, в военный госпиталь, — вспоминала его жена Татьяна (Т.Н. Лаппа). — Назначение было именно во Владикавказ, и не санитарным поездом... Почему я так думаю — потому что в Ростове он сделал остановку. Пошел играть в бильярд — то есть был сам себе господин. Там он сильно проигрался... и даже заложил мою золотую браслетку... В Киеве я жила без него, меньше месяца... получила телеграмму из Владикавказа, и сразу вслед за телеграммой письмо... Поехала. Предупредили: если в Екатеринославе махновцы — поезд разгромят. Боялась, конечно...». В конце концов Михаил встретил жену на владикавказском вокзале. Он к тому времени уже определился, получив назначение «начальником санитарного околотка 3-го Терского казачьего полка». Бывал и в г. Грозном, и в других городах Северного Кавказа; до конца декабря Булгаков нес свою службу военврача, участвуя в походах на Чечен-аул и Шали-аул против восставших чеченцев, что было потом им описано в рассказе «Необыкновенные приключения доктора». На рубеже 1919—1920 гг. он оставляет службу в госпитале и вообще занятия медициной, начинает работать журналистом в местных газетах. Сохранились лишь три его публикации того времени: памфлет «Грядущие перспективы» (газета «Грозный», 26 ноября), очерк «В кафэ» и (в отрывках) рассказ с подзаголовком «Дань восхищения» («Кавказская газета», 18 января и 18 февраля).

Эти события отмечены и в булгаковской «Автобиографии» (1924): «...окончил Университет по медицинскому факультету, получил звание лекаря с отличием. Судьба сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось пользоваться долго. Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 1920 года я бросил звание с отличием и писал». С этого времени на Северном Кавказе началась журналистская, драматургическая и писательская деятельность Булгакова. К официальным врачебным занятиям и медицинской практике он больше не возвращался, скрывая, особенно в начале 1920-х гг., свою причастность к службе в белой армии, пусть хоть и «лекарем». К тому же случилось событие, едва не стоившее начинающему газетчику-фельетонисту жизни. В конце февраля 1920 г. Булгаков заболевает свирепствовавшим на военном юге России возвратным тифом. Его выхаживает и вылечивает верная жена Татьяна, и, когда в начале апреля болезнь отступает, оказывается, что его бывшие сослуживцы по госпиталю и газете ушли вместе с белыми войсками, во Владикавказе установилась Советская власть.

3

Писательской декларацией, литературным дебютом публицистического плана, осознанным и концентрированным документом исследователи считают самый ранний из известных булгаковских текстов — небольшую статью-эссе «Грядущие перспективы», опубликованную 13 (26) ноября 1919 г. в северо-кавказской белогвардейской газете «Грозный» за подписью М.Б. Фрагмент вырезки статьи прятался среди бумаг Булгакова в его личном архиве. Автор имел основания скрывать эту свою первую публикацию: окажись она в руках «компетентных органов», московских «опекунов» писателя, его положение, — а он и без того находился «под пятой» (название дневника Булгакова) — катастрофически обострилось бы. Но у писателя были основания и для того, чтобы бережно сохранить среди своих бумаг фрагмент «Грядущих перспектив», причем не из сентиментальных соображений — как первую публикацию, а, как сейчас уже очевидно, ввиду ее чрезвычайной серьезности и провидческого смысла. Именно поэтому приведем ее полный текст по указанной выше газете: «Теперь, когда наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала «великая социальная революция», у многих из нас все чаще и чаще начинает являться одна и та же мысль. Эта мысль настойчивая. Она — темная, мрачная — встает в сознании и властно требует ответа. Она проста: а что же будет с нами дальше. Появление ее естественно. Мы проанализировали свое недавнее прошлое. О, мы очень хорошо изучили почти каждый момент за последние два года. Многие же не только изучили, но и прокляли. Настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть. Не видеть! Остается будущее. Загадочное, неизвестное будущее. В самом деле: что же будет с нами?..

Недавно мне пришлось просмотреть несколько экземпляров английского иллюстрированного журнала. Я долго как зачарованный глядел на чудно исполненные снимки. И долго, долго думал потом... Да, картина ясна! Колоссальные машины на колоссальных заводах, лихорадочно, день за днем, пожирая каменный уголь, гремят, стучат, льют струи расплавленного металла, куют, чинят, строят... Они куют могущество мира, сменив те машины, которые еще недавно, сея смерть и разрушения, ковали могущество победы. На Западе кончилась великая война великих народов. Теперь они зализывают свои раны. Конечно, они скоро поправятся, очень скоро поправятся! И всем, у кого, наконец, прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества.

А мы? Мы опоздаем... Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же наконец мы догоним их и догоним ли вообще? Ибо мы наказаны. Нам немыслимо сейчас созидать. Перед нами тяжкая задача — завоевать, отнять свою собственную землю. Расплата началась. Герои добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю. И все, все — и они, бестрепетно совершающие свой долг, и те, кто жмется сейчас по тыловым городам юга, в горьком заблуждении полагающие, что дело спасения страны обойдется без них, — все ждут страстно освобождения страны. И ее освободят. Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла. Но придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого еще топчутся с оружием в руках одураченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба. Нужно драться.

И вот пока там, на Западе будут стучать машины созидания, у нас от края и до края страны будут стучать пулеметы. Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем ее до конца. Там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться... А мы... мы будем драться. Ибо нет никакой силы, которая бы могла изменить это. И мы будем завоевывать собственные столицы. И мы завоюем их.

Англичане, тоже как мы, покрывали поля кровавой росой, били Германию, оттаскивая ее от Парижа, дадут нам в долг еще шинелей и ботинок, чтобы мы могли добраться до Москвы. И мы доберемся. Негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны, уничтожены. И война кончится. Тогда страна, окровавленная, разрушенная, начнет вставать, медленно, тяжело вставать. Те, кто жалуется на «усталость», увы, разочаруются. Ибо им придется «устать» еще больше. Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном, и в буквальном смысле слова. Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком для печатания денег... за все!

И мы выплатим. И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кое-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас опять впустили в версальские залы. Кто увидит эти светлые дни. Мы? О, нет! Наши дети, быть может, а быть может и внуки, ибо размах истории широк, и десятилетия она также легко считает как и отдельные годы. И мы, представители неудачного поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям: «Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!».

Этот первый дошедший до нас булгаковский текст с категоричностью, не допускающей двойных толкований, закрепляет культурные, политические и этические координаты автора в мире, расколотом по всем направлениям недавней Мировой и длящейся Гражданской. Булгаков пишет, что после победы над врагом (который персонализируется в фигуре председателя Реввоенсовета Красной армии Л.Д. Троцкого) лишь значительные трудовые усилия принесут добрые плоды и жизненное благополучие: «...там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться...». Но чтобы попасть в тот сияющий электрический мир, где будет провозглашен этот созидательный труд, пишет автор, мало выиграть сражение на поле боя. Самое трудное, предрекают «Грядущие перспективы», после этого только и начнется. Нужно будет по самым высоким расценкам платить за грех революционного безумия, как сказано в завершающей фразе этой статьи, ее завершающей ноте: «Платите, платите честно и помните социальную революцию». Здесь важнее даже смысла о плате за военные и прочие долги явственно звучит мысль о плате в переносном, нематериальном смысле — покаянии и искуплении. «Плата», «неимоверный труд», «...суровая бедность жизни» — булгаковская программа на много поколений русской действительности вперед — получают в «грозненской» декларации будущего писателя чрезвычайно высокий духовный статус, могут быть приравнены даже к некоему религиозному служению, к покаянию и искупительной молитве: труд во имя искупления, труд как залог спасения. Верность этому принципу своей ранней декларации Булгаков подтвердил всем своим творчеством.

Но при этом следует заметить, что само творчество писателя вносит в эту «грозненскую» декларацию только одну, но весьма заметную, очень «булгаковскую» поправку: «неимоверный труд» здесь всегда — высокопрофессиональный творческий труд, созидательные усилия специалиста. Между трудом булгаковских мастеров-специалистов и высшими силами протянуты нити таинственной, мистической связи. Профессиональные усилия специалиста почитаются у Булгакова, во всем его творчестве задачей, поставленной перед человеком Богом, притом главной задачей. Самозабвенная и самодельная погруженность в профессию вместе с аскетическим, как правило, существованием выводится у писателя-художника из разряда привычных обстоятельств, и булгаковская вера предстает как религия высокопрофессионального труда и высочайшей ответственности. Такая этика труда и прямой ответственности прямо ведет к череде будущих булгаковских мастеров в прозе и драматургии писателя. И не только в самом серьезном контексте, а и пародийном, травестированном, сниженном. По верному наблюдению М.С. Петровского, в написанной через двенадцать лет после «Грядущих перспектив» пьесе «Адам и Ева» (1931) Булгаков стольдорогие для него идеи и образы статьи 1919 г. передал не мастеру — академику Ефросимову, гениальному изобретателю и пацифисту, а омерзительному Пончику-Непобеде, конъюнктурному и бесталанному литератору. Трудно понять вполне — и навряд ли возможно однозначно истолковать — смысл этой автосатиры, этого загадочного пародийного издевательства над высокими принципами «Грядущих перспектив». Трудно также понять до конца и другое: в чем заключена этическая составляющая возможность и эстетическая необходимость этой игры. Но один несомненный ответ заключен во второй части двойной фамилии вышеназванного услужающего литератора, писателя-перевертыша: «Не-победа». Пророчества «Грядущих перспектив» исходили из веры в победу одних сил, а победили другие. Над прошлой программной статьей стало возможно иронизировать, потому что случилась не-победа. Ведь писатель Булгаков с его трагическим юмором возник в известном смысле потому, что идеалы «Грядущих перспектив» сохранили привлекательность, а пророчества — провалились. Поэтому, как кажется, «ритуальная» фраза советских писательских автобиографий — «меня как писателя создала революция» — вполне могла быть произнесена и Булгаковым, правда, в парадоксальном, трагикомическом смысле: революция создала писателя Булгакова, разрушив мир его прежних жизненных установок и представлений.

Уже во Владикавказе сориентироваться в непривычной обстановке и определиться на новую, уже литературную работу Булгакову помог писатель Ю.Л. Слезкин, с которым он при белых сотрудничал в газете «Кавказ». Слезкин уже работал заведующим подотделом искусств отдела народного образования Терского ревкома во Владикавказе, и Булгаков с середины апреля начал заведовать литературной секцией этого подотдела. Очевидно, он пошел туда сразу после выздоровления, чтобы добыть средства к существованию. Первое время жизнь Булгаковых была очень тяжела. Служебные обязанности Михаила Афанасьевича заключались в организации литературных вечеров, концертов, спектаклей, диспутов, где он выступал со вступительным словом перед началом представления. Татьяна Николаевна устроилась секретаршей в уголовном розыске, позже статисткой во владикавказском театре, «на выходах».

Чтобы заработать на пропитание, Булгаков стал писать пьесы: для драматической труппы местного Русского театра была написана одноактная юмореска «Самооборона». Ее премьера состоялась уже 4 июня 1920 г. на сцене вновь образованного во Владикавказе Первого Советского театра. За ней в июле—августе он пишет «большую четырехактную драму» «Братья Турбины (Пробил час)» (премьера 21 октября там же), а в ноябре—декабре 1920 г. — комедию-буфф «Глиняные женихи (Вероломный папаша)», которая так и не была поставлена. Зато в следующем году начинающего драматурга ожидал и сразу две премьеры: в марте — пьесы «Парижские коммунары» и в мае — пьесы «Сыновья муллы», сочиненной — на местном материале — вместе с юристом Т. Пейзулаевым и сыгранной на сцене Первого Советского театра актерами-любителями. Все эти пьесы, написанные второпях и по «революционному заказу», Булгаков впоследствии в письмах родным заслуженно именовал «хламом», хотя и посылал их в Москву на конкурс. Сами рукописи он распорядился уничтожить, случайно уцелел лишь суфлерский экземпляр пьесы «Сыновья муллы», ныне опубликованной.

В мае 1921 г. во Владикавказе открылся Горский народный художественный институт, куда Булгаков был приглашен деканом театрального факультета. Однако тогда же, в мае, произошло ужесточение коммунистической власти в городе (14-го Владикавказ был объявлен на военном положении). К тому времени ни Слезкин, ни Булгаков уже не работали в подотделе искусств, где последний с конца мая 1920 г. возглавлял уже не литературную, а театральную секцию. На обложке разгромного «Доклада комиссии по обследованию деятельности подотдела искусств» от 28 октября 1920 г. сохранилась запись, датированная 25 ноября: «Изгнаны: 1. Гатуев, 2. Слезкин, 3. Булгаков (бел.), 4. Зильберминц». Трудно сказать, расшифровывалось ли таинственное «бел.» как «белый» или, что вероятнее, как «беллетрист». Во всяком случае и после изгнания из подотдела Булгаков еще мог ставить пьесы и выступать на сцене. Пьесы иной раз имели успех, а драматург и писатель все более утверждался в выборе профессии. Однако продолжать эту деятельность во Владикавказе стало опасно. Новая волна репрессий грозила докатиться до Булгакова, которому, несмотря на амнистию, могли припомнить прошлую службу у белых или предъявить обвинение как участнику действительного или мнимого заговора.

Уехать из Владикавказа помогла удачная постановка в мае «Сыновей муллы», давшая средства на отъезд. В шутливо-иронической форме Булгаков вспоминал позднее об этом так: «<...> Я <...> решил уехать из Владикавказа. <...> Мы пришли в особый отдел. Я, бегло проходя через двор, припомнил все мои преступления. Оказалось — три: 1) В 1907 году, получив 1р. 50 коп. на покупку физики Краевича, истратил их на кинематограф. 2) В 1913 году женился вопреки воли матери. 3) В 1921 году написал этот знаменитый фельетон («Неделя просвещения». — Б.М.). <...> Для сведения лиц, не бывавших в особом отделе: большая комната с ковром на полу, огромнейший, невероятных размеров письменный стол, восемь различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнурки зеленого, оранжевого и серого цвета и за столом маленький человечек в военной форме, с очень симпатичным лицом. Густые кроны каштанов в открытых окнах. Сидящий за столом, увидев меня, хотел превратить свое лицо из симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причем это удалось ему только наполовину <...>:

— А зачем вы в Тифлис едете? Отвечай быстро, не задумываясь, — скороговоркой проговорил маленький.

— Для постановки моей революционной пьесы, — скороговоркой ответил я.

Маленький открыл рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче.

— Пьесы сочиняете?

— Да. Приходится.

— Ишь ты. Хорошую пьесу написали?

В его тоне было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не мое. Повторяю, я заслуживаю каторги. Пряча глаза, я сказал:

— Да, хорошую.

Да. Да. Да. Это четвертое преступление и самое тяжкое из всех. Если б я хотел остаться чистым перед особым отделом, я должен был бы ответить так:

— Нет. Она не хорошая пьеса. Она — дрянь. Просто мне очень хочется в Тифлис.

Я смотрел на носки своих разорванных сапог и молчал. Очнулся я, когда маленький вручил мне папиросу и мой ордер на выезд. Маленький сказал тому с винтовкой:

— Проводи литератора наружу.

Особый отдел! Забудь об этом! Ты видишь, я признался. Я снял бремя трех лет. То, что я учинил в особом отделе, для меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности. Но, забудь <...> Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера — сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаши — равнина. И по дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники. <...> Прощай, Владикавказ! <...> Сгинул город у подножия гор. Будь ты проклят... <...>».

Супруги Булгаковы уехали в конце мая 1921 г. через Тифлис в Батум. Отправив жену через Одессу и Киев в Москву, писатель пытался отплыть в Константинополь и оттуда во Францию. Но его постигла неудача, и он поехал вслед за Татьяной Николаевной, прибыв в столицу в конце сентября. Началась его московская жизнь. Кавказские скитания нашли отражение в первой части повести «Записки на манжетах» и рассказе «Богема». Об этом периоде Татьяна Николаевна Булгакова (Лаппа) вспоминала так: «Владикавказский театр закрылся, артисты разъехались, даже Слезкин уехал. И делать было нечего. Михаил поехал в Тифлис — ставить пьесу, вообще разведать почву. Потом приехала я. В постановке пьесы ему отказали, печатать его тоже не стали. Ничего не выходило... Мы продали обручальные кольца — сначала он свое, потом я... Когда мы приехали в Батум... жили там месяца два, он пытался писать в газеты, но у него ничего не брали. Очень волновался, что службы нет, комнаты нет. Очень много теплоходов шло в Константинополь. «Знаешь, может мне удастся уехать», — сказал он. Вел с кем-то переговоры, хотел, чтобы его спрятали в трюме, что ли. Он сказал, чтоб я ехала в Москву и ждала от него известий...» (Запись М.О. Чудаковой).

В Батуме супруги Булгаковы повстречались с неким поэтом, и эта встреча отразилась в повести «Записки на манжетах»: «...Видел поэта... Он ходил по Нури-базару и продавал шляпу с головы. Кацо смеялись над ним...». Исследователи полагают, что звали этого поэта О.Э. Мандельштам, с которым Булгаков уже встречался во Владикавказе. Жена Мандельштама (Н.Я. Мандельштам) вспоминала, что «видела Булгакова в Батуме, как он шел с мешком на плечах. Это из того периода, когда он бедствовал и продавал керосинку на базаре. Это было в Батуме в 21 году... К нам несколько раз на улице подходил молодой человек и спрашивал О.М. (то есть Осипа Мандельштама. — Б.М.), стоит ли писать роман, чтобы послать его в Москву на конкурс. О.М., к этому времени уже знавший литературную жизнь, говорил, что на конкурс посылать ничего не стоит, а надо ехать в Москву и связаться с редакциями. Он иногда подолгу разговаривал на эту «практическую» тему. О.М. говорил мне, что... у него, вероятно, накопился такой материал, что он уже не в силах не стать писателем». Как находят исследователи, тема эмиграции из России, о которой думал Булгаков в середине 1921 г., отразилась в его письмах, и в «Записках на манжетах». Булгаков был на распутье, и, сложись по другому ситуация (возможность уехать на отходящем в Турцию «Полацком», легальным или нелегальным — в трюме — путем), кто знает: жизнь и творческая судьба у него была бы другая. Так или иначе на увозящий в эмиграцию пароход «Полацкий» проникнуть не удалось («он не хотел меня пускать»), путь оказался возможным в единственном направлении: морем в Одессу (прямого железнодорожного сообщения вдоль Черноморского побережья Кавказа еще не было), а оттуда через Киев в Москву, как и советовал ему О. Мандельштам. Булгаков прощается с околобатумскими поселками (Цихисдцири, Махинджаури, Зеленым Мысом), и уже 17 сентября 1921 г. он в Киеве и через полторы недели — в Москве.

4

В «Автобиографии» 1924 г. Булгаков написал: «В конце 1921 года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился; чтобы поддержать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах...». Это был не первый его приезд, случалось бывать и раньше, но только проездом: в 1916 и 1917 гг. он останавливался у своих «дядек» (врачей Н.М. и М.М. Покровских), живших на Пречистенке. В этот же, уже окончательный, приезд Булгаков с женой первое время жили в Тихомировском студенческом общежитии, куда их устроил киевский друг, студент-медик Николай Гладыревский, затем у родственников мужа сестры, А.М. Земского, в Воротниковском переулке, но вскоре они переселились в принадлежащую ему же комнату квартиры № 50 в доме 10 по Большой Садовой улице. В этом старинном здании, известном сейчас как прототипический адрес событий романа «Мастер и Маргарита» и рассказов писателя, супруги Булгаковы прожили до самого их расставания, развода в 1924 г.

Начало нэпа или, вернее, период перехода к нэпу от политики «военного коммунизма» был очень тяжелым для населения, особенно для городского. Продуктов еще не хватало, свирепствовала безработица. Булгаков с 1 октября 1921 г. был назначен секретарем Литературного отдела (ЛИТО) Главполитпросвета, который просуществовал недолго: 23 ноября отдел был ликвидирован, и с 1 декабря Булгаков считался уволенным. Пришлось искать новую работу. Михаил стал сотрудничать в частной газете «Торгово-промышленный вестник». Но вышло всего шесть номеров, и к середине января 1922 г. Булгаков вновь оказался безработным. 16 февраля появилась надежда устроиться в газету «Рабочий» — орган ЦК ВКП (б), а с начала марта он стал ее сотрудником, опубликовав там около 30 репортажей и очерков. Параллельно, с середины февраля, с помощью брата А.М. Земского, Бориса Михайловича, Булгаков получил место заведующего издательским отделом в научно-техническом комитете Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского (сам Б.М. Земский состоял постоянным членом комитета). Это давало хоть какую-то возможность жить.

Об этом, наиболее трудном для него, начальном московском периоде жизни будущий писатель так сообщал своим родным (матери и сестрам) в Киев: «Коротко могу сказать, что идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни. Въехав 1½ месяца тому назад в Москву в чем был, я, как мне кажется, добился максимума того, что можно добиться за такой срок. Место я имею. Правда это далеко не самое главное. Нужно уметь получать и деньги. И второго я, представьте, добился. Правда, пока еще в ничтожном масштабе. Но все же в этом месяце мы с Таськой уже кой-как едим, запаслись картошкой, начинаем покупать дрова и т. д. Работать приходится не просто, а с остервенением. С утра до вечера, и так каждый без перерыва день. <...> Вне такой жизни жить нельзя, иначе погибнешь. В числе погибших быть не желаю. <...> Самым моим приятным воспоминанием за последнее время является — угадайте, что? Как я спал у вас на диване и пил чай с французскими булками. Дорого бы дал, чтоб хоть на два дня опять так лечь, напившись чаю, и ни о чем не думать. Так сильно устал. <...>». К одному из писем в постскриптуме Булгаков приложил шуточные «домашние стихи» с впечатлениями о своем первом московском жилище:

На Большой Садовой

Стоит дом здоровый.

Живет в доме наш брат —

Организованный пролетариат.

И я затерялся между пролетариатом,

Как какой-нибудь, извините за выражение, атом.

Жаль, некоторых удобств нет,

Например, испорчен в(ате)р-кл(озе)т.

С умывальником тоже беда:

Днем он сухой, а ночью из него на пол течет вода.

Питаемся понемножку:

Сахарин и картошка.

Свет электрический — странной марки:

То потухнет, а то опять ни с того, ни с сего разгорится ярко.

Теперь, впрочем, уже несколько дней горит подряд,

И пролетариат очень рад.

За левой стеной женский голос выводит «бедная чайка...»,

А за правой играют на балалайке.

В другом письме он делился с сестрой: «...написал фельетон «Евгений Онегин» в «Экран» (театральный журнал). Не приняли. Мотив — годится не для театрального, а для литературного журнала. Написал посвященный Некрасову художественный фельетон «Муза мести». Приняли в Бюро художественных фельетонов при Г.П.П. (Главполитпросвет Наркомпроса. — Б.М.). Заплатили 100. Сдали в «Вестник Искусств», который должен выйти при Тео (Театральный отдел) Г.П.П. Заранее знаю, что или не выйдет журнал, или же «Музу» в последний момент кто-нибудь найдет не в духе... и т. д. Хаос. <...>». Булгаков оказался прав: видно, нашли «не в духе...». Пролежавший более шестидесяти лет в архиве Главполитпросвета, этот «фельетон» «Муза мести. Маленький этюд» был разыскан и опубликован в 1980-х годах. Исследователь творческого наследия Булгакова М.С. Петровский считает, что этот «маленький этюд» «открывается вдруг как манифест писателя, провозглашенный в самом начале пути. Открывается как программа будущего булгаковского творчества, больше похожая на пророчество о самом себе: «О, как я угадал! О, как я все угадал!» (Исследователь показывает связь пророческой «Музы мести» с будущими романами писателя — «Белой гвардией» и «Мастером и Маргаритой»). Фельетон «Евгений Онегин» не разыскан. Первым же написанным московским очерком Булгакова был «Торговый ренессанс (Москва в начале 1922-го года)», начинающийся так: «Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь она неузнаваема, настолько резко успела изменить ее новая экономическая политика (нэпо, по сокращению, уже получившему права гражданства у москвичей). <...>».

Булгаков сразу и навсегда полюбил Москву, можно сказать, сыновней любовью, но и одновременно требовательно, пристрастно, не равнодушно. Он радовался преобразованиям в столице, новому строительству и быту. Но и огорчался, когда видел бесхозяйственность, бюрократические издержки, грязь и расхлябанность. В московской прессе (и не только в ней) Булгаковым опубликовано более пятидесяти очерков, рассказов, фельетонов, заметок, репортажей из жизни ставшего ему родным города. Их названия говорят сами за себя: «Москва краснокаменная», «Столица в блокноте», «Московские сцены», «Сорок сороков», «Москва 20-х годов» и другие. Действие происходит в Москве и в главных произведениях писателя и драматурга: «Дьяволиаде», «Роковых яйцах», «Собачьем сердце», «Зойкиной квартире», «Иване Васильевиче», «Театральном романе», «Мастере и Маргарите». Приведем несколько булгаковских зарисовок столицы в 1920-х гг. из его очерков и дневника «Под пятой». «...Въехал я в Москву ночью. Это было в конце сентября 1921-го года. По гроб моей жизни не забуду ослепительного фонаря на Брянском (теперь Киевском. — Б.М.) вокзале и двух фонарей на Дорогомиловском мосту, указывающих путь в родную столицу. Ибо, что бы происходило, что бы говорили, Москва — мать, Москва — родной город». («Сорок сороков»), «...Чешуя Москвы-реки делит два мира. На том берегу низенькие, одноэтажные, красные, серенькие домики, привычный уют и уклад, а на этом — разметавшийся, острокрыший, островерхий, колючий город — павильон. <...> Трехсветный, трехэтажный павильон весь залит пятнами цветных экспонатов по золотому деревянному фону, а в окнах синеющая и стальная гладь Москвы-реки». («Золотистый город»), «...Москва. Опять дома. После карикатурной провинции без газет, без книг, с дикими слухами — Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить. <...> Москва. Из парков идут трамваи. <...> Трамваи в Москве имеют стройный вид, ни на подножках, ни на дугах нет ни одного висящего, и никто — ни один человек в Москве — не прыгает и не соскакивает на ходу». («Бенефис лорда Керзона», «Шансон д'эте»). «Жужжит «Аннушка», звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к Храму Христа. Хорошо у Храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительно бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья. <...> До поздней ночи движется, покупает, продает, толчется в магазинах московский люд. <...> До поздней ночи шевелится, ест и пьет за столиками народ, живущий в не виданном еще никогда торгово-красном Китай-городе». («Москва краснокаменная», «Торговый ренессанс»).

«...Для меня всегда наслаждение видеть Кремль. Утешил меня Кремль. Он мутноват. Сейчас зимний день. Он всегда мне мил. <...> Москва после нескольких дней мороза тонет в оттепельной грязи. <...> Москва в грязи, все больше в огнях — в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена. В центре Москвы, начиная с Лубянки, Водоканал сверлит почву для испытания метрополитена. Это жизнь. Но метрополитен не будет построен, потому что для него нет никаких денег. Это гангрена. Разрабатывают план уличного движения. Это жизнь. Но уличного движения нет, потому что не хватает трамваев, смехотворно — 8 автобусов на всю Москву. Квартиры, семьи, ученые, работа, комфорт и польза — все это в гангрене. Ничего не двигается с места. Все съела советская канцелярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина — это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы. Магазины открыты. Это жизнь, но они прогорают, и это гангрена. Во всем так. Литература ужасна... Около двух месяцев я уже живу в Обуховском переулке в двух шагах от квартиры К., с которой у меня связаны такие важные, такие прекрасные воспоминания моей юности: и 16-й год и начало 17-го. Живу я в какой-то неестественной хибарке, но как ни странно, сейчас я чувствую себя более определенно. <...>» («Мой дневник», записи 20 и 23 декабря 1924 г.). «Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921—1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. <...> Где я только не был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке — в Деловом дворе, на Старой площади — в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. <...> Я рассказываю все это с единственной целью, чтобы поверили мне, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек. И намерен ее описать. Но, описывая ее, я желаю, чтобы мне верили. Если я говорю, что это так, значит, оно действительно так! На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида. <...> Москва! Я вижу тебя в небоскребах!» («Москва 20-х годов»).

5

Вернемся к событиям, сопровождавшим Булгакова в первый год его московской жизни. 1 февраля 1922 г. на Булгакова обрушилось большое горе, первое после смерти отца. В Киеве умерла его мать, Варвара Михайловна. Михаил и Тася на похороны не поехали. Об обстоятельствах, связанных с этим печальным событием, вспоминала Т.Н. Лаппа-Булгакова: «У нас ни копейки не было... даже разговора не было об этом... Я немножко удивилась, но он как раз в этот день должен быть идти куда-то играть. Он устроился... какая-то бродячая труппа (актеров) была, и мы получили телеграмму. Как раз это вечером было... Откуда мы могли взять деньги?.. Очень трудно было доставать билеты. Он нигде не работал, я нигде не работала, одними вещами (привезенными из Вязьмы и подаренными московскими родственниками. — Б.М.) жили, и те уж на исходе были. Бывало так, что у нас ничего не было — ни картошки, ни хлеба, ничего. Михаил бегал голодный». Мать Булгаков любил, хотя нередко и конфликтовал с нею (особенно когда она стала Воскресенской, подарив своим детям отчима). Ее памяти он посвятил самые добрые слова в романе «Белая гвардия». Да и сама смерть матери, как признавал сын, явилась одним из толчков к реализации замысла этого произведения.

Однако самый трудный и тяжелый период жизни Булгакова в Москве близился к завершению. С устройством на работу в конце февраля и марте 1922 г. материальное положение семьи стало постепенно улучшаться, чему способствовали публикации репортажей и статей. Еще 4 февраля в газете «Правда» (!) был напечатан первый московский репортаж Булгакова «Эмигрантская портняжная фабрика», затем репортажи и статьи, очерки, фельетоны и рассказы под разными псевдонимами стали появляться в «Рабочем» («Рабочей газете»), в журнале «Рупор», других московских изданиях. С начала апреля Булгаков поступает литературным обработчиком в газету железнодорожников «Гудок». В его задачу входит придание литературной формы корреспонденциям из провинции, не отличавшимся грамотностью. Параллельно он пишет для «Гудка» репортажи, рассказы и фельетоны (их выявлено около 120), работает там в составе «четвертой полосы», в бригаде журналистов с впоследствии громкими литературными именами — В. Катаевым, Ю. Олешей, И. Ильфом, Е. Петровым и другими. Затевает он и дело, как бы продолжающее его службу в ЛИТО: печатает в разных изданиях объявления, что «...работает над составлением полного библиографического словаря современных русских писателей с их литературными силуэтами...». Призыв Булгакова не был поддержан, такой словарь не состоялся, но один «силуэт» — о Юрии Слезкине — писатель успел опубликовать.

Такая служба и такая «продукция» для «Гудка», «Рабочего» и других советских газет и журналов не приносила морального и творческого удовлетворения, хотя и обеспечивала писателя хлебом насущным. И все же средств постоянно не хватало. 18 апреля 1922 г. Булгаков сообщал сестре, что, помимо прочего, работает еще конферансье в небольшом театре. А с мая он начинает сотрудничество в эмигрантской «сменовеховской» газете «Накануне» и ее «Литературном приложении». Газета выходила в Берлине на советские деньги и была относительно по-европейски либеральной, способствуя возвращению эмигрантской интеллигенции на родину. Булгаков напечатал там 25 лучших очерков, рассказов и фельетонов того времени (в советских газетах и журналах они не проходили), и с этих публикаций началась его известность как журналиста. Газета имела и московскую редакцию, а возглавлявший «Литературное приложение» А.Н. Толстой требовал: «Шлите побольше Булгакова».

Сам же Булгаков, несмотря на такую популярность, крайне скептически относился к политике «пути эволюции умов и сердец», проводимой в этой газете. В своем дневнике «Под пятой» (он вел его в 1922—1925 гг.), в записи 26 октября 1923 г. писатель так отозвался о газете: «Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Накануне», никогда бы не увидели света ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой». Признанный успех публикаций Булгакова в газетах Москвы и Берлина, в ряде журналов выдвигает его в первые ряды московских литераторов, молодых прозаиков «новой волны». Писателя приглашают на литературные вечера, собрания и концерты, он записывается в творческий профсоюз, выступает в кружках гуманитарной интеллигенции: в «Зеленой лампе» у Л.В. Кирьяковой, «Никитинских субботниках» у Е.Ф. Никитиной, в кружке поэтов «Узел» у П.Н. Зайцева, участвует в литературных чтениях «Вечера на Козихе» у В.Е. Коморского...

Об этих и других «салонных» выступлениях Булгакова написано достаточно много. Приведем его собственную запись в личном дневнике «Под пятой»: «<...> (В ночь на 23 декабря <1924 г.>). <...> Вечером у Никитиной читал свою повесть «Роковые яйца». Когда шел туда, — ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда — сложное чувство. Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть, серьезно? Тогда не выпеченное. Во всяком случае, там сидело человек 30, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература. <...> Эти «Никитинские субботники» — затхлая, советская, рабская рвань, с густой примесью евреев. <...>».

Отметим, что у Евдоксии Федоровны Никитиной (1893—1973), историка литературы, организатора издательства «Никитинские субботники» и одноименных чтений, собирательнице автобиографий и биографий писателей, оставившей богатейший архив, содержащий впечатляющие сведения о русской литературе 1920-х — 1930-х гг., где есть упоминания и о Булгакове, — так вот там присутствовала не только «затхлая, советская, рабская рвань», не понимающая, «что такое русская литература». Присутствовали и «понимающие», и даже очень. Однако в сущности же писатель был прав: он с полным основанием мог бы прибавить к этому несимпатичному ему сообществу и «друзей-агентов» самого известного и могущественного ведомства, расположенного на Лубянке, которые, аккуратно посещая различные «субботники» и проявляя чудеса внимания к докладчикам, незамедлительно составляли подробные отчеты о виденном и слышанном и отсылали их «куда следует». Эти отчеты, «оперативно-следственные сводки», сохранились в недавно рассекреченных архивах спецслужб.

В них пока не разысканы «сведения» о чтении Булгаковым 22 декабря 1924 г. на «Никитинских субботниках» повести «Роковые яйца», но на чтениях другой повести, «Собачьего сердца», такой «друг» присутствовал и доложил по начальству: «Был 7.III.25 г. на очередном литературном «субботнике» у Е.Ф. Никитиной. Читал Булгаков свою новую повесть. Сюжет: профессор вынимает мозги и семенные железы у только что умершего и вкладывает их в собаку, в результате чего получается «очеловечивание» последней. При этом вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к совстрою тонах. Все это слушается под сопровождение злорадного смеха никитинской аудитории. <...> Булгаков определенно ненавидит и презирает весь совстрой, отрицает все его достижения. Кроме того, книга пестрит порнографией, облеченной в деловой, якобы научный вид. Таким образом, эта книжка угодит и злорадному обывателю, и легкомысленной дамочке, и сладко пощекочет нервы просто развратному старичку. <...> Вторая и последняя часть повести Булгакова «Собачье сердце», дочитанная им 21.III.25 г. на «Никитинском субботнике», вызвала сильное негодование двух бывших там писателей-коммунистов и всеобщий восторг всех остальных. <...> Если и подобные, грубо замаскированные (ибо все это «очеловечение» только подчеркнуто-заметный, небрежный грим), выпады появляются на книжном рынке СССР, то белогвардейской загранице, изнемогающей не меньше нас от бумажного голода, а еще больше от бесплодных поисков оригинального, хлесткого сюжета, остается только завидовать исключительнейшим условиям для контрреволюционных авторов у нас. <...>». (Забегая немного вперед, в «пречистенский период» биографии Булгакова, упомянем, что вскоре писатель получил достойных уровню его творчества слушателей: внимательных, благожелательных, профессиональных. Это произошло на квартире у «супругов Ляминых» в их доме вблизи Остоженки: Савельевский (теперь Пожарский) переулок, 12, квартира 66. Лямин Николай Николаевич (1892—1941) — филолог, специалист по романским литературам, сотрудник ГАХН, его жена — Ушакова Наталья Абрамовна (1899—1993) — художница. В дальнейшем все или почти все, что было написано Булгаковым в 1920-х — начале 1930-х гг., он читал у Ляминых: «Белую гвардию» (в отрывках), «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Зойкину квартиру», «Багровый остров», «Мольера», «Консультанта с копытом», легшего в основу «Мастера и Маргариты». Квартира Ляминых стала одним из литературно-топографических адресов романа, их семье посвящена шуточная миниатюра писателя — «Дневник Н.Н. Лямина»).

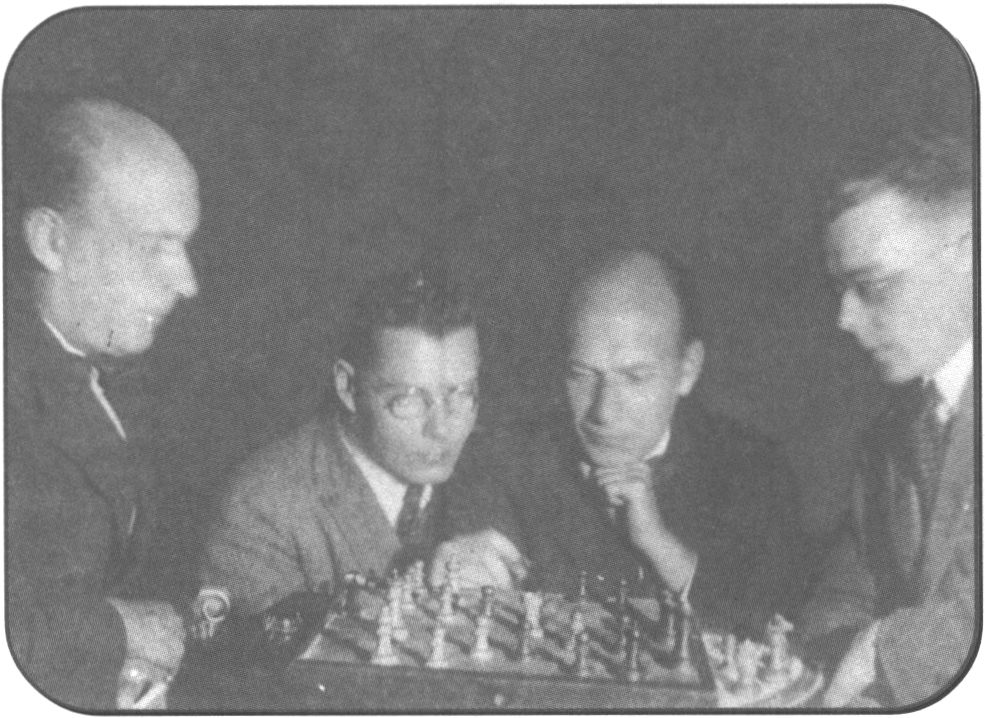

И все же главным занятием М.А. Булгакова в 1923—1926 гг. была служба в профсоюзной газете железнодорожников «Гудок»; отнимавшая много времени, эта работа все же кормила, а иногда и развлекала. Об отдельных страницах булгаковской журналистской биографии вспоминал в середине 1970-х гг. его коллега Иван Семенович Овчинников: «...Начало двадцатых годов. Мы с Булгаковым работаем в «Гудке». Я заведую бытовой «Четвертой полосой», он — литературный сотрудник профсоюзного отдела. Сидит Булгаков в соседней комнате, но свой тулупчик он почему-то каждое утро приносит на нашу вешалку. Тулупчик — единственный в своем роде: он без застежек и без пояса. Сунул руки в рукава — и можешь считать себя одетым. Сам Михаил Афанасьевич аттестует тулупчик так: «Русский охабень. Мода конца семнадцатого столетия. В летописи первый раз упоминается под 1377 годом. Сейчас у Мейерхольда в таких охабнях думные бояре со второго этажа падают. Пострадавших актеров и зрителей рынды увозят в институт Склифосовского. Рекомендую посмотреть. <...>

Вечером Михаил Афанасьевич воленс-неволенс опять появляется в нашей комнате взять тулупчик. Ну, а раз зашел — сейчас же бесконечные споры и разговоры, а при случае даже легкая эстрадная импровизация, какая-нибудь наша злободневная небылица в лицах. Ага, вот и он! Переступает порог — и сейчас же начинается лицедейство. В булгаковском варианте разыгрывается пародийный скетч «Смерть чиновника». Тема и интонация — целиком чеховские: «Не мой начальник, чужой, но все равно неловко. Опоздал, задержался. Надо извиниться!..». Безо всяких вступлений импровизируется сцена извинения. Тулупчик переброшен через левый локоть. Правая рука у сердца. Корпус в полупоклоне. Так, не разгибаясь, расшаркиваясь то левой, то правой, Булгаков отступает задом до самой двери. Но вот он остановился и выпрямился. Дернул головой снизу вверх, как бы сбрасывая с себя чужую личину, которую только что донес до этого места. Секунду мы смотрим друг на друга и начинаем оба хохотать. <...> Варьируясь в деталях, подобные встречи у нас с Михаилом Афанасьевичем бывали чуть ли не ежедневно. Взять тулупчик и молча шмыгнуть из комнаты он считал неприличным. Поэтому по пути от вешалки до двери он всегда успевал что-нибудь рассказать. Рассказы эти назывались у нас «квартплатой за вешалку»... <...>

Очередная наша беседа у вешалки. Михаил Афанасьевич рассказывает: «А на днях какие-то лоботрясы разыграли меня по телефону. Беру трубку — слышу мужской голос: «Товарищ Булгаков?» — «Булгаков, — говорю, — что угодно?» — «Спешим вас обрадовать и поздравить. На вашей улице начинается большой праздник. Знаем из самых надежных источников. Товарищ Сталин пишет большую статью о советском либерализме. Статья директивная. Ею открывается полоса советского либерализма!» — «Как это, — говорю, — понимать, и как это может коснуться и моей-то персоны?» — «Ну как понимать? Издадут полное собрание ваших сочинений! Разрешат вам выпускать большую либеральную газету! Нравится?» Я было уж и уши развесил. «Конечно, — отвечаю, — нравится. А кто, — спрашиваю, — со мной разговаривает?» И тут из трубки как грохнет вдруг хохот — сразу в четыре глотки: «Михаил Афанасьевич, сегодня же первое апреля! Забыли?» И опять хохот: «Го — го — го! Ха — ха — ха!» Бросил я трубку, обозвал хулиганов негодяями, а сам и до сих пор не могу никак успокоиться. Так все и стучит в ушах: «Советский либерализм!.. Советский либерализм!»...А перед глазами большая беспартийная газета вроде «Русских ведомостей». В уме уже и штаты начал подбирать... <...>».

Были и другие розыгрыши в «Гудке», где работали талантливые журналисты и писатели. А однажды случилась дуэль между Ю. Олешей и М. Булгаковым. Дуэль на эпиграммах с соответствующим «подтекстом». Первый выстрел был у «фельетониста Зубило» (Ю.К. Олеши):

Булгаков Миша ждет совета...

Скажу, на сей поднявшись трон:

Приятна белая манжета,

Когда ты сам не бел нутром.

Олеша обыгрывал здесь и феноменальную опрятность коллеги, и фразочки критиков писателя, именовавших творчество Булгакова окрашенным в «редисочные цвета» — снаружи красное, внутри белое... Ответный выстрел «фельетониста Гепеухова» (см. ниже) не заставил себя ждать:

По части рифмы ты, брат, дока, —

Скажу я шутки сей творцу, —

Что роль доносчика Видока

Олеше явно не к лицу!..

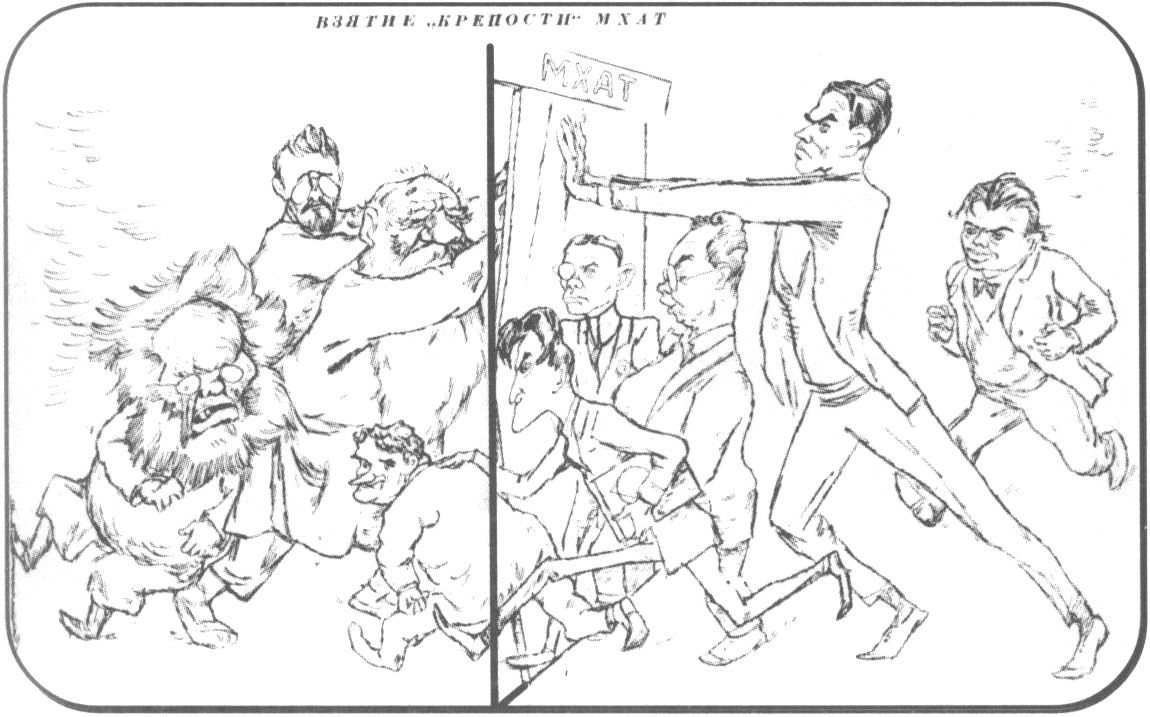

Как видно удар был чувствительным — Юрий Карлович сравнивался с заклейменным Пушкиным «Видоком Фигляриным» — Фаддеем Булгариным, газетным издателем и злобным критиком великого поэта. Олеша, видимо, это запомнил и во время истории с мхатовским «Мольером» отомстил...

Разыгрывали не только Михаила Афанасьевича, он сам был подлинным мастером хитроумных розыгрышей. Об одном из них пишет в своих мемуарах К.Г. Паустовский: «<...> Булгаков устроил у меня на даче неслыханную мистификацию, прикинувшись перед незнавшими его людьми военнопленным немцем, застрявшим в России после войны. Тогда я впервые понял всю силу булгаковского перевоплощения. За столом сидел, тупо хихикая, белобрысый немчик с мутными пустыми глазами. Даже руки у него стали потными. Все говорили по-русски, а он не знал ни одного слова на этом языке. Но ему, видно, очень хотелось принять участие в общем оживленном разговоре, и он морщил лоб и мычал, мучительно вспоминая какое-нибудь единственное известное ему русское слово. Наконец его осенило. Слово было найдено. На стол подали блюдо с ветчиной. Булгаков ткнул вилкой в ветчину, крикнул восторженно: «Свыня! Свыня!» — и залился визгливым, торжествующим смехом. Ни у кого из гостей, не знавших Булгакова, не было никаких сомнений в том, что перед ними сидит молодой немец и к тому же полный идиот. Розыгрыш длился несколько часов, пока Булгакову не надоело, и он вдруг на чистейшем русском языке не начал читать: «Мой дядя самых честных правил...» <...>».

Вернемся к рассказу И.С. Овчинникова о буднях «Гудковской» «четвертой полосы»: «<...> Михаил Афанасьевич жаловался (видимо, уже в 1926 г. — Б.М.): «Чуть ли не каждый день хожу на допросы. Интересуются, откуда я так хорошо знаю быт офицерства, с кого писал Турбиных, на какие средства существую. А что я могу сказать? Никаких тайных, преступных связей у меня нет. То, что пишу, можно прочитать...». В другой раз свой невеселый доклад он закончил шуткой: «Понимаете, становлюсь психом. Начинаются зрительные галлюцинации. Недавно сижу дома за столом, пишу. Чуть в стороне — зеркальце. Глянул в него и обомлел: в зеркальце ясно виднеются три родные буковки — ГПУ. Ущипнул себя правой рукой за левое ухо — больно. Значит не сплю! В конце концов нашел-таки, откуда такое наваждение. Перед зеркалом лежит коробка папирос «Люкс» — «LUX», то есть в зеркале: LUX/ГПУ! В зеркале — дьяволиада!..». Михаил Афанасьевич принес даже от машинисток зеркальце, достал из кармана коробку папирос и демонстрировал всем свою галлюцинацию в натуре, прикрыв пальцем хвостик последней буквы. Редакция долго смеялась: иллюзия получилась полная!.. Собственная дьяволиада — толкование новое. Михаил Афанасьевич не только талантливо изображал лики дьяволиады в своих рассказах и повестях, с неизменным талантом он творил куски дьяволиады в жизни. Заходит как-то в нашу комнату. Торопится сам, торопит нас: «Обработал заметку! О школах! Срочно требуется эпиграф. Конечно, юмористический. Пожалуйста!» — «Вот, — говорю, — деловой совет Салтыкова-Щедрина: вводите просвещение по возможности без кровопролития. Раз заметка о школе — чем не эпиграф!». Конечно, шутка. Конечно, не для печати. Фраза сугубо одиозная. Сказал и забыл. А вечером в ночной редакции переполох. Заметка, оснащенная игривым салтыковским эпиграфом, торчит в полосе (фельетон «Просвещение с кровопролитием». — Б.М.). Немало шумели в редакции, когда в отпечатанном и разосланном номере вдруг был обнаружен свеженький псевдоним Булгакова — Гепеухов (точнее: «Г.П. Ухов». — Б.М.). На смену Гепеухову вскоре появился другой псевдоним, правда не такой броский, но взятый тоже из арсеналов дьяволиады — «Эмма Б.». Напомню анекдот, в контексте с которым воспринимался тогда этот псевдоним. Ухажер жалуется приятельнице: «Когда ваш телефон, Марь Ивановна, был на букву «Ж», дозвониться было совсем легко, когда он стал на «Г», дозвониться стало уже труднее, а сейчас, когда он на «Б», дозвониться просто невозможно». Вот это «Б» и включил Михаил Афанасьевич в свой новый псевдоним: «Кто понимает, псевдоним самокритичный, — говорил он, загадочно улыбаясь. — Стараешься ни на какие сделки с совестью не идти. А нет-нет, да и сорвешься. Так что «Б» это не мешает. Постоянное, так сказать, напоминание. Постоянная бдительность... <...>».

Но впечатления от работы в газете «Гудок» вызывали зачастую и негативные строки в булгаковском дневнике. Запись 22 октября 1923 г.: «<...> Сегодня на службе в «Гудке» произошел замечательный корявый анекдот. «Инициативная группа беспартийных» предложила собрание по вопросу о помощи германскому пролетариату. Когда Н... открыл собрание, явился коммунист Р... и, волнуясь, угрожающе заявил, что это неслыханно, чтобы беспартийные собирали свои собрания! Что он требует закрыть заседание и собрать общее. Н..., побледнев, сослался на то, что это с разрешения ячейки. Дальше пошло просто. Беспартийные, как один, голосовали, чтобы партийцы пригласили партийных, и говорили льстивые слова. Партийные явились и за это вынесли постановление, что они дают вдвое больше беспартийных (беспартийные — однодневный, партийные — двухдневный заработок), наплевав, таким образом, беспартийным ослам в самую физиономию. Когда голосовали, кого выбрать в редакционную комиссию, дружно предложили меня. И. Кочетков встал и сейчас же предложил другой состав. Чего он на меня взъедается — не знаю. <...>». Этот случай, видимо, задел Булгакова и запомнился ему: в повесть «Собачье сердце» попал сюжет о «помощи германскому пролетариату», а в записи 5 января 1925 г. автор дневника горестно сетует: «Сегодня в «Гудке» в первый раз с ужасом почувствовал, что я писать фельетонов больше не могу. Физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией».

Журналисту Августу Явичу вспоминаются иные штрихи поведения Булгакова в редакции «Гудка»: «...С виду это был барин, спокойный, доброжелательный, насмешливый, с продолговатым лицом, зачесанными назад мягкими волосами и светлыми глазами. Грубо подтрунивать над кем-либо ему не позволяло воспитание, но если он смеялся, то непременно в типизирующих масштабах. Он мог пустить крылатую остроту: «Не в том беда, что ты Визун, а в том беда, что ты лизун», и эта стрела летела гораздо дальше реального, всем нам знакомого Визуна. Про кого-то он сказал: «Этот человек лишен чувства юмора. С ним лучше не связываться. Скажи такому, что ты украл луну, — поверит». Про другого Булгаков заметил: «У него остроумие повисло на длинной ниточке слюны». Булгаков сидел над правкой заметок, придавая им легкий иронический глянец и лоск. При этом легко угадывалось то отвращение, которое он питал к некоторым героям этих заметок. <...>». Мемуарист подметил точно: журналист «Гудка» Булгаков питал отвращение к некоторым героям своих заметок и фельетонов, но, добавим, и не испытывал большой радости от вынужденной службы в железнодорожной газете.