Pontius Pilatus

«Ночью — Пилат. Ах какой трудный, путаный материал!»

М. Булгаков.

Главная линия

«Sist. (деловым голосом). Я уже послала Жене письмо о том, что я пока еще не вижу главной линии в твоем романе.

Я (глухо). Это зачем?

Sist. (Не замечая тяжкого взгляда). Ну да! То есть я не говорю, что ее не будет. Ведь я еще не дошла до конца. Но пока я её не вижу.

Я (про себя). ... ...!»

Это из письма Михаила Булгакова своей жене Елене Сергеевне, датированного 14.VI.38. Sist. — это ее сестра Ольга Бокшанская, которая под диктовку Булгакова перепечатывает роман «Мастер и Маргарита», впервые переводя рукопись в машинопись. А в следующем письме, наутро 15-го, продолжает: «Моя уважаемая переписчица очень помогла мне в том, чтобы мое суждение о вещи было самым строгим. На протяжении 327 страниц она улыбнулась один раз на странице 245-й («Славное море...»). Почему это именно ее насмешило, не знаю. Не уверен в том, что ей удастся разыскать какую-то главную линию в романе, но зато уверен в том, что полное неодобрение этой вещи с ее стороны обеспечено. Что и получило выражение в загадочной фразе: «Этот роман — твое частное дело (?!). Вероятно, этим она хотела сказать, что она не виновата!..»

А вот один из героев самого романа — кот Бегемот — решительно возражает ей: «Совершенно ясно... теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь...» И это после слов Воланда о теме романа... Но к этим словам Воланда, как и к «Славному морю...» мы еще вернемся, а пока займемся рассмотрением другого вопроса: кто главный герой этого произведения, или, как выразился Бегемот — опуса? Впрочем, дабы не смущать строгих читателей, можно сказать не герой, а антигерой, словом — Главный Персонаж. Вопрос этот я задавал очень многим людям, и отвечали мне очень по-разному: Иешуа, Воланд, Мастер, Маргарита, тот же Бегемот, только почему-то никто не назвал Коровьева, может быть потому, что с ним шутки плохи... А вот Кира Питоева-Лидер, зам. директора по науке Киевского музея М.А. Булгакова впервые ответила: Пилат! У нас тогда было очень мало времени — в музее шли Булгаковские чтения, которыми она руководила, — и свою точку зрения она обосновала уже в письме. Послушаем ее...

«...ведь он (роман) так сложен. Конечно, самонадеянно, да и страшно предполагать, что именно ты догадался (угадал!) самое главное в романе, ведь он так сложен, многогранен, объемен, многозначен и т. д. И, конечно же, главная прелесть его в этом «много»... Я предполагаю, что для всех нас в нем, романе, хватит болевых и душевных тем («любую из них выбирай!»). Я и выбрала свою: это муки совести самого безнадежного, самого жестокого, самого-самого. «Се человек!» — это ведь тоже амбивалентно, по-разному трактуется и понимается. И Пилат — «се человек». Это страшно, наверно, но ведь так это и есть... Поэтому для меня Пилат — живой человек, в муках, сомнениях, страхах и мучениях, т. е. такой, как мы все, а еще — в православной традиции, что оч-ч-ч-ень важно сегодня... Архив Елены Монаховой.

Словом, она правильно, хотя и не полностью, ответила на мой вопрос — Пилат, — именно этого ответа я ждал от своих собеседников, потому что в какой-то момент вдруг понял: «главная линия этого опуса ясна мне насквозь»! И, как мне кажется, угадал, почему Булгаков так настойчиво упоминает о «главной линии» и в письмах, и в самом романе. Ибо линия эта пронизывает всё произведение, как и главный герой, имя которого прозвучало уже в первой фразе, открывая роман, оно же и завершает его в последней... И герой этот — Пилат!

Архив Елены Монаховой

Но позвольте, — могут возразить мне, — в первой фразе имени Пилата нет, оно появляется только во второй главе... Так-то оно так, только первая глава, по-существу, есть ни что иное, как увертюра к роману — в ней намечаются все главные «мелодии», которые мы услышим далее. Не забудем, что Михаил Булгаков был большим знатоком музыки вообще и оперы в частности, а уж о «Фаусте» и говорить нечего — отзвук этой оперы, как и поэмы Гёте, мы в романе слышим почти на каждом шагу... И первая глава плавно перетекает во вторую фразой, в конце которой («— Всё? — беззвучно шепнул себе Пилат. — Всё. Имя!») прозвучит имя главного героя: «Прокуратор Иудеи Понтий Пилат»... Фразу эту подхватывает Мастер устами Воланда, пересказывающего роман Мастера, его «первую треть»... и заканчивает ее словами: «прокуратор Иудеи Понтий Пилат». А далее это имя как эстафетная палочка передается от автора-Булгакова Мастеру и обратно и так до самого конца «основного» романа. В «московских сценах», где Пилату, в общем-то, было бы и делать нечего, он всё время «путается под ногами»: Иванушка говорит, что попал в психушку именно из-за него, хотя в принципе он попал туда из-за Воланда; то же утверждает и Мастер, и даже профессор Стравинский произносит сакраментальную фразу: «Далее последует Понтий Пилат», уже не придавая никакого значения человеку, лично знавшему Понтия Пилата, считая его совершенно незначительной деталью в рассказе Иванушки... И далее советует: «и старайтесь поменьше думать о Понтии Пилате...» Словом, Пилат и в романе Мастера, и в романе «основном», т. е. самого Булгакова, становится персонажем, поминаемым на каждом шагу и количественно превосходящем всех остальных героев... Да и сам роман Мастера, который тот называет романом о Понтий Пилате, тоже, по-существу, эстафетная палочка, которую Воланд передает Ивану, «читающему» свой «этап» во сне, а Иван — Маргарите, у которой чудом сохранилась последняя, не успевшая сгореть тетрадь, да и то не полностью. И невольно закрадывается мысль — а при чем тут, собственно говоря, Мастер?

Интересна во всем этом и фигура Воланда — кто он такой в данном контексте? Дьявол-Сатана? Тогда почему он только «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо?» На этот вопрос можно ответить только в специальном отдельном исследовании, тут же рассмотрим лишь одну его ипостась — кем он «приходится» самому Булгакову? Я полагаю, что он его эмиссар — от латинского emissarius — посланный, и не просто эмиссар, но фохт-эмиссар (от немецкого Vogt, восходящего опять-таки к латыни, — vocatus, а латынь, как мы знаем, родной язык Пилата, известный также и Иешуа). Так вот, эмиссар обычно засылался во враждебную страну, а фохт в средние века — судья в королевских и епископских судах, и Воланд с помощью писателя, призвавшего его себе в помощь, вершит суд и расправу над негодяями, населяющими враждебную Булгакову «страну» квазиписателей и квазилюдей, а где возможно восстанавливает справедливость и облегчает участь тех, кто страдает от произвола имущих власть, но не имущих совести функционеров... Словом, Воланд служит Булгакову так же, как служил Мефистофель Фаусту, а если вспомнить, что Мефистофель сам себя называет «юнкер Воланд», то роль последнего в романе «Мастер и Маргарита» разъяснятся предельно определенно — подручный автора...

В своем послесловии к первой части романа (журнал «Москва» № 11, 1966 г.) Абрам Вулис тоже называет Пилата главным героем, но только в «древних главах»: «Центральный персонаж «древних» глав безусловно Понтий Пилат... Булгаковская задача — осмысление той драматической роли, которую Пилат исполняет, согласно легенде, в последние дни Иисуса. И очень характерно, что писатель во второй книге романа подсказывает или даже навязывает Пилату поступок, не зафиксированный ни одним евангелистом и ни одним историком — убийство предателя Иуды...» Ну об убийстве Иуды мы поговорим дальше, а сейчас обратим внимание на то, что, так называемые, «древние главы» — это же роман Мастера, но слова «роман Мастера» не следует понимать буквально, он ведь в «общем романе» никак не обособлен, а органично вплетен в него и не только смыслово, а и, если можно так выразиться, «организационно» — якобы «древние главы» (а они-то как бы и есть «роман Мастера») идут в одном строю со всеми остальными, будучи подчинены общей нумерации страниц. И вообще разобраться, где Мастер, а где сам Булгаков, не представляется возможным. Рассмотрим «пилатский рефрен», проходящий через весь роман. Как мы уже отметили, вхождение героя означено словами «прокуратор Иудеи Понтий Пилат», а, рассказывая Иванушке о своей работе, Мастер утверждает, «что последними словами романа будут: «Пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат». Но глава 26-я, завершающая роман Мастера, кончается словами «Пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат», то есть это не концовка, в ней отсутствует слово «всадник». А вот глава 32-я, которой оканчивается роман самого Булгакова, то есть целиком, первоначально была заключена обещанной Мастером формулой: «Пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат». Потом Булгаков снял концовку этой главы и написал эпилог, куда и перенес в неприкосновенности эту формулу. Правда, потом Елена Сергеевна восстановила конец 32-й главы, и рефрен повторился в книге не три раза, как наметил Булгаков (традиционное в русской литературе утроение образов, ключевых фраз и т. п.), а четыре. Так чья же в конце концов формула венчает всё произведение — Мастера или самого Булгакова?

В издании «Мастера и Маргариты» 1973 года (Худлит. М.) редактор (или редактора) по своему произволу изменил последнюю фразу, и вместо «Понтий Пилат» появился «Понтийский Пилат» — видимо, это им показалось «красивше». Но у автора не было желания «приподнимать» прокуратора Иудеи, и Понтийский у него «промелькнул» в черновике в сочетании с шестым, а не пятым прокуратором, от чего он потом отказался, оставив Понтийского только в одном месте — там, где Пилат пытается застращать Каифу: «...это я говорю тебе, Пилат Понтийский, всадник Золотое Копье!» Тут мы наблюдаем то же самое, что делает кошка в момент опасности — выгибает спину и распушивает хвост, чтобы показаться врагу большей, чем она есть на самом деле, — короче говоря, «берет на испуг»...

Таким образом, Мастер не отграничен от самого Булгакова даже формально — они слиты, как сиамские близнецы, не подлежащие разделению, и через Мастера всё время просвечивает Булгаков, как через соткавшегося из знойного воздуха Коровьева, «сквозь которого видно»... И также формально не разграничены произведения Мастера и его создателя, это как бы тесное переплетение разноцветных разноструктурных нитей, дающее сложный живописный рисунок. Впрочем, также и через Воланда всё время просвечивает автор «Мастера и Маргариты», ибо все реакции и действия Воланда принадлежали бы самому Михаилу Булгакову, дай ему волю... Не надо далеко ходить за примерами — вот реакция Воланда, возмущенного ни на чем не основанной репликой конферансье: «— Разве я выразил восхищение? — спросил маг у клетчатого Фагота... Так что же говорит этот человек?..» А вот реакция Булгакова на сообщение Ольги Бокшанской, что та написала Немировичу о том, что Булгаков был страшно польщен тем, что Владимир Иванович передавал ему поклон. Процитируем письмо Елене Сергеевне: «Далее скандал, устроенный мною. Требование не сметь писать от моего имени того, чего я не говорил. Сообщение о том, что я не польщен. Напоминание о включении меня без предупреждения в турбинское поздравление, посланное из Ленинграда Немировичу». И реплика в другом письме — реакция на то, что Немирович может помешать перепечатке романа: «Хорошо бы было, если б Воланд залетел в Барвиху! Увы, это бывает только в романе! Остановка переписки — гроб!».

Но мы уклонились несколько в сторону от Пилата, впрочем, у Булгакова всегда так — какую линию ни затронешь, она уводит тебя в такие дебри, что хоть начинай другое исследование — темы множатся, как компьютерные меню...

Истоки романа

В 1925 году Михаил Булгаков познакомился с Лямиными, и Наталия Абрамовна подарила ему книгу Александра Чаянова, которую она иллюстрировала. Тираж ее составлял всего 1000 экземпляров. В книге рассказывалось о появлении в Москве Сатаны и борьбе с ним некоего человека по фамилии Булгаков за свободу своей возлюбленной. Видимо, отсюда и пришла писателю идея показать «своего» Сатану в современной Москве. Но мы не имеем никаких свидетельств о том, что он приступил к реализации такого замысла: нельзя же было создавать произведение подобное тому, что уже существовало. Требовалось нечто свое, и очень весомое. И оно появилось, как только Михаил Булгаков свой роман «начал пером» — это его выражение, означающее, что еще до того имелся определенный «инкубационный период», когда вещь созревает в голове. «Мастер...», а вернее то, что тогда рождалось под другими названиями, «начат пером» был в 1928 (так утверждает Л. Белозерская) или 29-м году, и в нем сразу же появились и прошли через все последующие редакции две переплетенные между собой линии — линия Сатаны-Воланда и линия Пилата. Эта основополагающая тема была подсказана писателю самой окружающей его действительностью. И, как мне кажется, важной отправной точкой послужила опубликованная в газетах в 1927 году беседа Сталина с иностранными рабочими делегациями. Следует помнить, что в ту пору не было ни телевидения, ни общедоступного радио — трансляционная сеть в Москве появилась только в начале тридцатых годов, так что главным, если не единственным источником информации были газеты. А тому, что Булгаков внимательно следил за газетами, есть много свидетельств и в письмах, и в дневниках, и в произведениях писателя.

Так вот, французские рабочие (отметим попутно, что во Франции жили эмигрантами два брата Михаила Афанасьевича) задали Сталину весьма неприятный вопрос: «Судебные права ГПУ, разбор дел без свидетелей, без защитников, тайные аресты. Так как эти меры трудно допускаются французским общественным мнением, то было бы интересно знать их обоснование. Предполагается ли их изменение или прекращение?»

Сталин долго и витиевато рассуждал о роли ГПУ или ЧК, но ничего по существу вопроса не ответил. А ведь речь шла о сосредоточении в одних руках следствия, суда и исполнения приговора — именно с этим явлением мы встречаемся в романе «Мастер и Маргарита». Но Булгаков расширяет рамки темы, выходит на глобальные общечеловеческие проблемы и, как всякий большой писатель, создает произведение, волнующее людей, заставляющее их размышлять над очень многими аспектами человеческого бытия.

Но почему же все-таки Пилат?.. Ну, во-первых, Пилат в литературе разных времен и народов фигурирует нередко, приведем лишь два примера из классики. У Данте в «Божественной комедии» Новейшим Пилатом именуется правитель-деспот Филипп IV, уморивший папу Бонифация VIII и добившийся упразднения ордена тамплиеров, а у протопопа Аввакума Пилат — это полуголова — стрелецкий подполковник из личной царской охраны Иван Елагин, приставленный к нему в качестве соглядатая и палача. Но Аввакум не читал Данте, — тот у нас еще не был переведен — а ввел Пилата по своему разумению: ему был нужен общепонятный типаж. Булгаков же читал их обоих — в его библиотеке эти книги были, но взял его главным персонажем независимо от своих великих предшественников, настолько органично он вписывался в его произведение. Впрочем, протопоп Аввакум в «Мастере и Маргарите» промелькнул, хотя впрямую и не был назван: статья Латунского — одна из тех, где Мастер обвинялся в попытке протащить в печать апологию Иисуса Христа, называлась «Воинствующий старообрядец».

Почему всё-таки Пилат?

Так почему же все-таки Пилат? И почему главным героем романа Мастера является именно он, а не Иешуа Га-Ноцри: Мастер же прямо говорит, что роман о Понтии Пилате? Да потому, что для Булгакова было важно рассмотреть не евангельский сюжет, а злободневную, кошмарную в своей обыденности проблему — по всей стране шли повальные аресты и казни при полной незащищенности человека. Дело не столько в том, что все карательные функции сосредоточены в руках Пилата (читай — ГПУ), а в том, что он выносит заведомо неправосудный приговор, зная о невиновности подсудимого. И для писателя это — явление, а не единичный случай, имеющий свою аналогию в евангельских сказаниях; репрессии в стране шли уже с момента образования ЧК, если не раньше, а с двадцать шестого-седьмого годов стали набирать такую силу, приобретать такой размах, что уже нужны были не тысячи, а десятки тысяч пилатов, не останавливающихся перед обвинением и отправкой на эшафот миллионов невинных людей. Но, как истинный художник, Булгаков облекает рассмотрение этой проблемы в такую яркую, образную форму, что читатель зримо видит всё происходящее в романе, и если он достаточно искушен в чтении между строк, то и понимает, что здесь к чему. Не случайно же ради этого романа в Москву прилетает Воланд со своей свитой, притом все они знают роман наизусть — ведь рассказывая на Патриарших о событиях, происходивших в Ершалаиме, Воланд попросту читает отрывок из романа Мастера. Азазелло при первой встрече с Маргаритой тоже начинает цитировать Мастера, и именно поэтому Маргарита доверяется ему. Так что вопрос Воланда, — о чем роман — чисто риторический: прекрасно зная даже его содержание, он, продолжая свою игру, спрашивает: «О чем, о чем? О ком?.. Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы?». И тут же возвращает Мастеру его якобы сгоревший роман в целости и сохранности. Причем Воланд умышленно делает рокировку — Мастер говорит, что роман о Понтии Пилате, и тогда Воланд должен бы был спросить: — О ком, о ком? О чем? Но он на первое место ставит именно «о чем», как бы подчеркивая, что речь идет о явлении, а не о персонаже. И слова «Вот теперь?» — есть констатация того, что взяться сейчас за эту тему, значит подвергнуть себя страшной опасности, и участь Мастера об этом свидетельствует с непреложной очевидностью. Не ограничиваясь этими «наводками», писатель дает читателям и вполне откровенное указание, практически открыто говоря о том, что скрывается за якобы романтической историей. Не случайно же критики, обрушившиеся на Мастера, требуют «ударить, и крепко ударить, по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить... ее в печать». Заметим, не по «иисусчине», хотя автор обвиняется в попытке «протащить в печать апологию Иисуса Христа». Но термин «пилатчина» возникает не в романе Мастера, а в его рассказе Иванушке, то есть, введен уже самим Булгаковым. Некоторые исследователи утверждают, что «пилатчина» как термин введена в роман как бы в пику часто поминаемому в прессе словечку «булгаковщина», однако аналогия тут напрашивается совсем иная — «опричнина», вот она-то совершенно естественна в контексте романа.

Итак, «пилатчина» — общественное явление, широко распространенное в стране, терзаемой сталинским режимом, и суть его — расправа с невиновными людьми, уничтожение их по тем или иным «соображениям», подоплека которых известна только тирану, и в которые входить исполнителям не приходит в голову, а если и приходит, то тут же парализуется страхом, подобным тому, которому поддался Пилат. Согласитесь, что «булгаковщина» здесь совершенно не подходит, а вот «опричнина» прямо-таки сама напрашивается...

И вот опять мистика, а если не мистика, то что? — в тот момент, когда я писал этот кусок, — о Пилате — в дверь позвонили, и почтальон вручил мне пакет из Нью-Йорка, в котором оказалась книга Леонида Ржевского, а в ней статья «Пилатов грех. О тайнописи в романе «Мастер и Маргарита».

Отметим, что роман уже так известен, что Ржевский даже не называет его автора. И вот я читаю — не в самой статье, а в комментариях к ней — следующее:

У картины Н.Н. Ге «Что есть истина?». Фото Петра Носова

«В романе есть термин «пилатчина» в значении религиозной контрабанды в печати. Употреблен этот термин, однако, в таком остраненном контексте («проклятое слово! «, «неслыханное слово»...), что кажется «подброшенным» автором для обозначения трусости и предательства, распространенных среди людей в стране полицейского надзора и сыска».

Надо же, чтобы статья попала ко мне именно в этот момент! Мне льстит, что мои мысли совпали с тем, что говорит такой специалист, как Ржевский. Правда, он не рассматривает здесь проблему в целом, но, видимо, в данной статье такой задачи и не ставилось...

В своем предисловии к однотомнику, вобравшему в себя три булгаковских романа, Константин Симонов пишет: «В повествовании Булгакова о Пилате и Иешуа рассказано о земных делах и земных людях. Булгаков принципиально далек от поверхностных исторических аналогий. Он всегда брезговал этой литературной дешевкой». А если аналогии не поверхностны? Об этом Симонов умалчивает, не желая развивать эту тему, так как дело происходит в 1973 году, когда цензура еще всесильна, а исторические аналогии в романе, увы, есть, и внимание от них надо было отвлечь. А слово — «поверхностные» читается как извинение перед Булгаковым. Что же касается аналогий, то они, по известным соображениям, в романе слегка приглушены, а что было на уме у автора, можно увидеть по ранним черновикам, где фигурировала убранная впоследствии частушка: «Как поехал наш Пилат на работу в Наркомат». Наркомат — это по-нынешнему — Министерство. И работать мог Пилат только в одном Наркомате — Наркомате внутренних дел, сокращенно — НКВД, он же ЧК, он же ГПУ, он же в будущем КГБ...

Вот какую картину деятельности этого заведения рисует в своем «Романе-воспоминании» Анатолий Рабаков:

Иосиф Шамис

«Гигантская сеть накрыла страну с ее морями, реками, лесами, полями, городами, селами, деревнями, домами, избами, бараками. Под этой сетью копошится двухсотмиллионный народ, никто не выдерется, не выскользнет, не высунется, не встанет во весь рост, обо всех все известно, никто никуда не денется, самовольно не передвинется. Миллионы соглядатаев, энкавэдэшников, милицейских чинов, кадровиков, надсмотрщиков, официальных и тайных, гласных и негласных, проверяют каждого вдоль и поперек, всех до одного, сверху донизу.

И над всем этим беспощадный государственный террор, всепроникающий и всепронизывающий страх, всеобщая рабская покорность. Газеты, радио наполнены злобой, ненавистью, поношениями, отчетами о судебных процессах, где руководители партии и правительства, создатели Советского государства сознаются в чудовищных преступлениях против этого государства, в убийствах, вредительстве, шпионаже, сотрудничестве с иностранными разведками... все оказались изменниками, предателями...».

Тут надо вернуться к вышеупомянутой частушке. Там же в черновике («Чистые намерения автора сыщешь в его черновиках» — говорит Станислав Ежи Лец) находим и еще любопытную деталь — Иванушка видит своими глазами, как «трамвай проехал по Бронной. На задней площадке стоял Пилат, в плаще и сандалиях, держал в руках портфель...» И это видится Иванушке не в бреду, а в совершенно нормальном состоянии, он ведь и вообще с ума не сходит, и в психушку его засовывают, дабы не смущал народ, хотя все действия, им производимые, абсолютно естественны в той ситуации, в которой он оказался... А ведь за всем за этим ясно просматривается аспект временной — всё, что происходит в романе как бы Мастера и на страницах романа самого Булгакова происходит в одно и то же время, и одновременность эта ощущается на каждом шагу. Уже на первых страницах Воланд задает масштаб времени:

Израиль Клейнер

«...как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу...». Но ведь и две тысячи, отделяющие события ершалаимские от московских тоже срок смехотворный.

Ну вот, например, в Москве 1984 года (беру именно тот год потому, что тогда Пасха совпала с днем рождения Ленина) гаишники прекрыли движение транспорта (кроме автобусов) на всех шоссе, ведущих к кладбищам, по той причине, что в этот день когда-то в Ершалаиме распяли известного нам всем человека! Время вообще проскакивает с неимоверной скоростью, как говорится, мигнуть не успеешь... Тем, кому доводилось спускаться в глубокую шахту, знают, что когда «на три звонка» клеть падает, а она именно падает со скоростью земного ускорения, глаз не только не успевает разглядеть очередные горизонты, на каждом из которых находится большой ярко освещенный шахтный двор с вагонетками и прочим оборудованием, но даже промелька света не заметишь, словно ствол шахты ни с чем не пересекается. Так и во всём, а нам-то кажется... Сближение времен усматривается и в том, как Ленин в стремлении открыть свою собственную эру плагиатствует, полагая, что никто не заметит, как он стыкует те же самые слова — последнее слово умирающего на кресте Христа — свершилось! — делает своим первым, как бы плавно переводя одну эру в другую: — Революция, о которой так долго говорили большевики — свершилась! Но на этом плагиат не кончается — в основу своих программ-уставов и морального кодекса большевистско-советская партия положила десять библейских заповедей, дополнительные указания Второзакония и некоторые другие установки... Словом, обокрали Тору. Начинали с идейного воровства, а кончили зверствами, теоретически их обосновывая, что не всегда заметно на первый взгляд — из советских энциклопедий исчезли такие слова, как доброта и милосердие. Вспомним слова капитана Жеглова из «Место встречи изменить нельзя» — героя Володи Высоцкого: — Милосердие — поповское слово!

К плагиату можно отнести и такой основополагающий в сталинском терроре термин, как враг народа — это из лексики Парижской коммуны...

Плата за трусость

Сегодня 1 августа 2000 года, половина девятого утра, и я начинаю писать о Пилате — он меня совершенно измучил в последние дни, и надо из себя это выплеснуть. Но начинаю я не с начала, как бы было нужно, а откуда-то из середины, но к тому есть очень важная причина — если я не расскажу именно об этом, то оно может остаться неизвестным навсегда, ибо только один я, по всей видимости, знаю об этом историческом факте, а человек ненадежен, и Бог знает, что может случиться — потеряю память, стану недееспоеобен каким-то другим образом. Словом, надо поспешить... Потом этот кусок вмонтируется куда-то в середину (вот он теперь, через два года, и вмонтировался...)..

Ленинград вымер голодной смертью в блокаду из-за того, что Сталин убил одного умного еврея. Вообще-то он убил их огромное множество, но этот конкретный еврей должен был стать спасителем сотен тысяч ленинградцев. Разумеется, Сталин лично их не расстреливал и досмерти не морил в лагерях и по тюрьмам, это делали его подручные — те самые пилаты, о которых идет речь. Но он лично создал эту пилатчину, на которой держалась его империя.

Так вот, провидению было угодно, чтобы тайное и на этот раз стало явным. Избрав своим глашатаем меня, оно сохранило мою жизнь во Второй мировой войне — из нашей коммуналки на фронт ушли пять мальчиков, вернулся я один. Сохранило оно жизнь и еще одному человеку в этой цепочке памяти — моему другу Иосифу Шамису. У него было прямо-таки фатальное для нашего века имя-отчество: Иосиф Адольфович! Как бы два великих злодея замкнулись на этом добром человеке — добрейшем.

— Вообще-то я не Адольфович, — рассказал он мне, когда мы однажды об этом заговорили, — настоящее мое отчество Иудович, но когда шла паспортизация и мне выписывали паспорт, писарь сказал: — Слушай, как ты будешь жить в этой стране с таким отчеством? Давай запишем тебя, например, Адольфовичем. Всё равно ведь никто об этом не узнает... На том и порешили, тем более, что тогда еще о Гитлере мы и слыхом не слыхивали. Собственно говоря, Иуда — имя не хуже любого другого. Иуд было несусветное множество, даже среди библейских персонажей их насчитывается несколько. И из-за одного предателя бросать тень на всех нормальных людей попросту несправедливо...

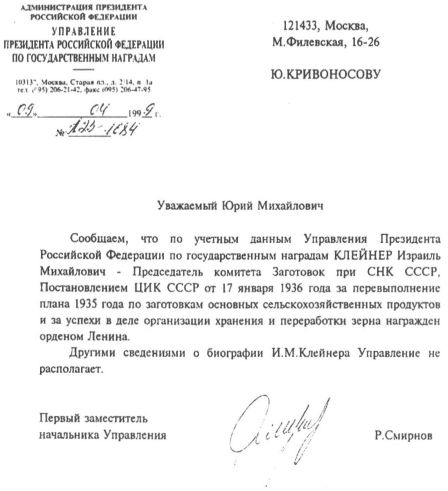

Официальный ответ на запрос о личности И.М. Клейнера

Иосиф был сослуживцем моей мамы еще в довоенные годы — они работали в одной организации, носившей название «Комитет заготовок при Совете Народных Комиссаров СССР». Мама выпускала какой-то информационный бюллетень, а он был инженером-строителем — возводил элеваторы и прочие «закрома Родины».

В 1938 году его арестовали, дали ему восемь лет лагерей (в этот момент почему-то всем давали именно по восемь лет — фантазии что ли не хватало, или по принципу — «чего мудрить-то») и этапировали в Норильск, где использовали по специальности, поместив в «шарашку». Через пять лет кто-то решил набавить ему срок, для чего состряпали обвинение в «контрреволюции в местах заключения», выразившейся как будто бы в том, что во время речи товарища Сталина он демонстративно выключил в бараке радио. И влепили ему десять лет с поглощением предыдущего срока. Но он умудрился переслать жене в Москву жалобу на имя прокурора, в которой элементарно доказал нелепость обвинения, ибо в бараках никакого радио не было и быть не могло! И произошло чудо — прокурор приговор отменил и распорядился немедленно его освободить. Радостный Иосиф пришел в барак с новеньким чистым паспортом и сказал: — Еду домой! Но у него там был умный друг, посоветовавший ему не делать этой ошибки: — Через пару месяцев ты опять окажешься тут — начнешь устраиваться на работу, прописываться, и всплывут те три года из первых восьми, тебя и заметут... И Иосиф тут же подал начальству заявление и был зачислен вольнонаемным инженером-строителем в управление или как там называлось это хозяйство НКВД, ведавшее строительством Норильского комбината и города... И с удостоверением этой организации в кармане он благополучно дожил до смерти Сталина и знаменитой речи Хрущева, после чего без опаски вернулся в Москву и зажил, как и все прочие нормальные люди.

Так уцелел еще один человек в этой цепочке памяти. Разыскивая старых друзей, он пришел и в наш дом и потом стал часто у нас бывать. И вот через много лет, уже в середине восьмидесятых, я стал расспрашивать его о «подробностях» — как арестовывали, как допрашивали, как перевозили — мне нужны были детали в связи с одной книгой о Булгакове, в которой я заподозрил ловкие подтасовки, а вернее сказать — вранье. И однажды, как бы между делом, не относящимся к нашей беседе впрямую, Иосиф рассказал мне об одном совещании у председателя Комитета заготовок, на котором, собрав специально инженеров-строителей, Клейнер — он был председателем Комитета — сказал: — Думайте о Ленинграде — если начнется война, то через несколько дней город останется без хлеба, поэтому нужно срочно спроектировать и построить подземные зернохранилища. Ему возразили, что там сплошная вода, и это неосуществимо. — Почему же неосуществимо? — сказал он, — еще при царе на Фонтанке сделали подземные склады, и они не протекли до сих пор. Так что — начинайте немедленно...

Это был 1936 год, до войны оставалось пять лет, и времени на выполнение этого задания хватило бы... Но в 1937 году Клейнер был арестован и расстрелян, участников совещания постигла если и не та же участь, то арестованы они были все, проект Клейнера был отброшен как вредительский, и больше о нем не вспоминали... А уже в первые дни войны при воздушном налёте сгорели Бадаевские склады, и город остался без продовольствия...

Официальный ответ на запрос о личности И.М. Клейнера

Фамилия — Клейнер была мне знакома — детская память цепка, а на каком-то торжественном собрании сотрудников Комитета, на которое мама меня взяла с собой, я увидел этого человека — он сидел на сцене в президиуме, одет был как всё большое начальство в ту пору — гимнастерка под ремень, галифе, сапоги, а на гимнастерке сверкал новенький орден Ленина — по тем временам большая редкость, вероятно, потому это так и врезалось в мою память. И еще запомнилась пышная и густая черная шевелюра...

Вскоре после этой нашей беседы Иосиф Шамис уехал вслед за своими потомками в Америку, где через несколько лет ушел на вечный покой в Нью-Йорке, там и похоронен. Я знаю, что он вел какие-то записи, но сохранились ли они у его внуков и правнуков — Бог весть, и писал ли он там о Клейнере и том проекте, я не знаю. Выжил ли кто-нибудь из его коллег, тоже неизвестно — во всяком случае, никто и нигде не поведал об этой истории, и может быть, я один только и знаю, кто заморил Ленинград голодом. А сделал это сам Сталин, как уже было сказано, руками своих пилатов. И это только один пример того, во что обошлась стране сталинская пилатчина...

Я решил узнать какие-нибудь подробности о Клейнере и написал в Администрацию Президента РФ, в Управление по наградам — ибо единственной зацепкой тут был только орден Ленина — кроме фамилии я же ничего не знал. И орден «сработал» — в ответе, который я получил, сообщалось:

Значит, видел я его именно в 1936 году (тогда он получил орден) или в крайнем случае, в начале 1937-го, и то торжественное собрание было, очевидно, по поводу награждения сотрудников Комитета, как говорили тогда, «правительственными наградами».

Адасса Эпштейн, Владимир Мицкун и их сын

Теперь я уже знал его имя-отчество и должность, что дало мне возможность обратиться в Центральный Архив ФСБ (КГБ), и получил тот страшный фрагмент его биографии, который здесь привожу, как дополнение к повествованию о Пилате, дабы нагляднее была видна связь романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» с тем временем, в которое он был написан, и актуальность его для эпохи совдепии...

Надо бы молодым историкам поработать в архивах Комитета заготовок или КГБ и поискать следы того клейнеровского проекта — может быть, не всё там безвозвратно исчезло...

Но гибель ленинградцев — это лишь один из эпизодов, вменяемых Сталину Историей — до этого был организованный им голод, при котором погибло около семи миллионов человек, затем массовый террор, погубивший, как утверждают наши историки, до семидесяти миллионов душ. И это всего лишь за четверть века! Для масштаба вспомним Инквизицию, которая считалась эталоном зверств, и которая за восемь веков (!) истребила около 50 тысяч еретиков...

А вот другой пример, как бы с обратным знаком. Накануне войны под каток пилатчины попал почти весь высший командный состав армии и флота — уцелели считанные единицы, и среди них — нарком Военно-Морского флота адмирал Николай Герасимович Кузнецов. Он, в отличие от Сталина, поверил донесениям разведки и буквально за несколько часов до нападения фашистской Германии на СССР, вопреки запрету «великого полководца», приказывавшего не поддаваться на провокации, объявил всем флотам готовность номер один, а это значит, что все боевые расчеты занимают свои места, орудия расчехлены, летчики — в кабинах самолетов... Словом, как говорится, патрон дослан в патронник... И не в пример сухопутным войскам и армейской авиации Военно-Морской флот встретил вражеский удар в полной боевой готовности и не потерял ни одного боевого корабля, а летчики морской авиации уже в первые минуты вторжения открыли счет сбитым немецким самолетам... Вспомним, какие страшные потери понесли американцы при нападении Японии на Пёрл-Харбор — фактически весь американский Тихоокеанский флот оказался выведенным из строя...

Иерусалим. Фото Юрия Кривоносо

Теперь представим себе, что командный состав Красной армии не уничтожен, и многие другие военачальники поступили так же, как адмирал Кузнецов — да блицкриг забуксовал бы уже с первых минут, и мы не потеряли бы тысячи самолетов и танков даже не успевших вступить в бой, не говоря уже о людских потерях. Вот цена сталинской чистки, осуществленной его многочисленными пилатами. Расстрелы командного состава оказались, по-существу, расстрелами солдат на фронте, потому что каждая пуля, выпущенная в военачальника, поразив его, улетала в будущее и прошивала на полях сражений тысячи и десятки тысяч бойцов, лишенных грамотных, опытных и умных командиров...

Ну, и другой пример, показывающий, как отразилась пилатчина на «ячейке государства» — на одной конкретной семье, каких в стране миллионы, на обычных гражданах, между прочим, беззаветно преданных делу коммунизма, который был им обещан «основоположниками».

Вернусь опять к тому же свидетелю Истории — Иосифу Шамису. Как я уже сказал, приехав в Москву, он начал разыскивать старых друзей и знакомых, и в их числе нашел одну женщину, прежде проживавшую в нашем доме, в очень благополучной семье. Звали ее Адассой, а в быту — Асей. Вместе с мужем они вернулись в советскую Россию из Америки, где были в эмиграции — приехали помогать строить социализм.

Муж ее — Владимир Мицкун был большим начальником, военным специалистом, работал, как говорили, в Кремле. И был у них сын Неля — я его знал только под этим именем и, как теперь думаю, полное его имя было Нинел или Нинель: тогда имело место такое поветрие — называть своих детей «по Ленину», только задом наперед, впрочем, изобретались и другие имена — например, моего двоюродного братца зовут Эрлен, что, по разумению его идейных родителей, означало Эра Ленина... Так вот, в 1937 или 38-м году родителей Нели Мицкуна арестовали. Отца тут же расстреляли, а мать отправили в ГУЛАГ, где она промучилась полных двадцать лет. Нелю же отдали в особый детский дом, где концентрировались «дети врагов народа». В 1941 году ему должно было быть лет семнадцать, и, естественно, его отправили на фронт, откуда он уже не вернулся. Может быть, он попал тоже в особые части? Недавно писали, что в воспоминаниях Эйзенхауэра упоминается откровение маршала Жукова по поводу преодоления танками минных полей — на них сначала пускали пехоту... Не комплектовались ли эти отряды из воспитанников тех самых детских домов? Вот же пришел с войны без ноги по пах другой мой знакомый парень, тоже сын «врага народа» — из этих же детдомовцев. И вот тоже изуверство — их там так «накачивали» идейно, что когда отец этого парня был выпущен на свободу и реабилитирован, он еще несколько лет отказывался с ним встречаться — не верил, что того посадили без всякой вины... Им там еще и фамилии меняли — этот парень, например, стал из Малешека Малышевым — вот как их манкуртили... Игорь Малешек — так звали этого парня — еще в детстве пережил страшную трагедию — его отец был поляком, а мать — еврейкой, так брат отца убил ее на почве антисемитизма. Отец Игоря — Николай Станиславович Малешек был сослуживцем моей матери, и вскоре после того, как он исчез, мы получили письмо из Одесской области, от Игоря (странно, что им это разрешали), и мама стала ему отправлять в детдом посылки с учебниками и кое-какими продуктами. Для нас так и осталось загадкой, как ее за это не посадили...

Иерусалим. Фотографии Юрия Кривоносова

Вернувшись, Ася недолго прожила на свободе, и от всей семьи осталась лишь только фотография, на которой они втроем — веселые и счастливые, а на обороте сделанная ее рукой надпись: «Зачем пережила вас любовь моя...», а от самой Аси — Адассы Эпштейн — урна с прахом в колумбарии Николо-Архангельского кладбища, о которой я по завету Шамиса забочусь, а от мужа ее Владимира Мицкуна и сына их Нели вообще никаких следов не осталось, кроме этих скорбных строк...

Сейчас, пожалуй, самое время вернуться к «Славному морю...», как мы и обещали. Почему именно этой песней начал (и завершил) Коровьев обучение сотрудников Городского зрелищного филиала хоровому пению? И почему они должны были без конца ее повторять? И почему это пение казалось окружающим болезненным? На мой взгляд, секрет тут в самом содержании этой песни — ведь поется в ней о вновь обретенной свободе, о бегстве из неволи: «Долго я тяжкие цепи влачил, долго скитался в горах Акатуя, старый товарищ бежать пособил, ожил я, волю почуя...». Причем, здесь не конкретизируется, о каком каторжнике идет речь, но вряд ли это бандит-уголовник, ведь: «хлебом крестьянки кормили меня, парни снабжали махоркой...». Впрочем, народ наш был и остается сердобольным, сочувствующим «униженным и оскорбленным». Но ведь песня эта имеет свою сестру-близнеца, которая немедленно возникает в памяти по неизбежной ассоциации: «По диким степям Забайкалья» — здесь действие происходит на том же Байкале, но бродяга уже точно обозначен как заключенный политический: «Бежал из тюрьмы темной ночью, в тюрьме он за правду страдал, бежать уже нет больше мочи, пред ним расстилался Байкал».

И опять же не только один этот беглец страдает от властей, по возвращении домой ему сообщают: «а брат твой давно во Сибири, давно кандалами звенит».

Так что и этот вроде бы забавный вставной эпизод, как бы очередная коровьевская штука, повернут в том же направлении — к пилатчине...

Алоизий и его «коллеги»

Почему Пилат убил Иуду? Не «за что», а именно «почему»? «За что» — это даже не предлог, а увертка: «...кто-то из тайных друзей Га-Ноцри, возмущенный чудовищным предательством этого менялы, сговаривается со своими сообщниками убить его сегодня ночью...» — говорит Пилат, прекрасно зная, что никакого предательства не было — предают только друзья или очень близкие люди, а Иуда и знаком-то не был с Иешуа, просто заманил его к себе домой, чувствуя поживу, и спровоцировал на «скользкой теме», как, например, в «Швейке» агент тайной полиции Бретшнейдер вытягивал из трактирщика Паливеца «нужную» реплику о том, что «государя императора засидели мухи», после чего он его и арестовал. И Бретшнейдер и Иуда — тайные агенты, выполняющие свою рутинную работу по снабжению карателей «сырьем». Видимо, это обязательная должность в каждой империи — в Советском Союзе таких работников называли сексотами (секретными сотрудниками). У нас, мальчишек второй половины тридцатых годов, это слово было в большом ходу, хотя мы и не вникали в его семантику, оно для нас означало что-то вроде подонка — плохого человека, проще говоря, — дерьма. И потому являлось одним из распространенных ругательств: «Ну, ты, сиксот!», почему-то через «и»... Так вот и для Пилата Иуда был нормальным «атрибутом власти», хотя и не его собственной, а Синедриона в лице Каифы, он даже знал технологию иудиной работы: «...светильники зажег...». Это было нормальной службой в Иудее, и в самой Римской империи, частью которой Иудея являлась. У Пилата ведь тоже была тайная служба, возглавляемая Афранием (это имя взято Булгаковым не с потолка — так звали главу императорской гвардии при Нероне), а помощником, вобщем-то, тоже сексотом у того был Толмай, которого Пилат благодарит за хорошую работу. Кстати, в черновом варианте Толмай был начальником тайной службы, а Афрания в романе еще вообще не существовало...

Ответ на вопрос «почему?» напрашивается сам — да потому, что Иуда знал о невиновности Иешуа, знал, что Пилат отдал на распятие невинного человека. Остальные могли не знать, а Иуда знал, так как был первоисточником «дела», и Пилату оставлять в живых такого свидетеля его собственной несправедливости, да и трусости было ни к чему...

К трусости мы вернемся позже, а сейчас еще немного поговорим о сексотах — их ведь и у нас «убирали» за то же самое, когда они «слишком много знали», как «убирали» и самих энкавэдэшных чинов, до наркомов вплоть. И нашему генсеку-императору, как и императору Римской империи, свидетели представлялись излишним побочным продуктом деятельности тайных служб, как бы они ни назывались. К тому же это всё увязывалось с Законом «Об оскорблении величества» — у нас он только назывался по другому, вписываясь в 58-ю статью об антисоветской деятельности. Не помню, что там писалось в истории о «доброхотах», никакими сотрудниками не являвшихся, а у нас их хватало в избытке, и Булгаков это явление персонифицировал в лице Алоизия:

«— Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу? — спросил Азазелло... — Вы хотели переехать в его комнаты?...». То, что это было не просто явление, а повальное бедствие, писатель провидел еще тогда, а через шесть десятилетий председатель комиссии по реабилитации жертв сталинского террора сообщил, что 75—80 процентов репрессированных было посажено именно по доносам доброхотов, чаще всего преследовавших меркантильные цели, хотя были среди них и захлеснутые шпиономанией, усердно насаждавшейся коммунистической пропагандой. Можно себе представить, сколько «патриотов» «улучшили свои квартирные условия таким способом... Впрочем, и в Римской империи это явление было весьма распространено, и носило название «проскрипций» — так именовались списки лиц, объявленных вне закона. Это использовалось как в политической борьбе, так и для сведения личных счетов и как средство обогащения — имущество проскрибированых подлежало конфискации. В империях вообще много общего...

Сталин с охраной

Алоизий Могарыч в романе фигура как бы проходная, сыгравшая, однако, роль совершенно неожиданную, причем не в самом романе, а вокруг него. Булгаковым был написан большой кусок с историей рокового знакомства Мастера с Алоизием, но в окончательную редакцию романа он не вошел — не вставил его туда ни сам автор, ни Елена Сергеевна, приводившая рукопись в порядок после его смерти. Значит, она имела на сей счет определенное указание. И остался этот фрагмент только в черновиках, вместе с другими отвергнутыми набросками. Очевидно, на такое решение повлияло что-то важное, а что? По логике всего произведения Алоизий был простым звеном в цепи системы доносительства, что делало его типичным стукачем-доброхотом, ничем от прочих не отличающимся, то есть подтверждалось общее правило, и сделать его исключением противоречило бы самой концепции рассмотрения пилатчины, как таковой. В контексте окончательной редакции романа выпала и фраза о напечатании в какой-то газете большого отрывка из якобы романа Мастера. Осталось лишь упоминание, что Маргарита только советовала ему такой отрывок опубликовать, что не свидетельствует о самом факте публикации.

Издательство же «Художественная литература», выпуская в 1973 году якобы полный выверенный текст «Мастера и Маргариты», позволила себе «поэтическую вольность» и вставила исключенные автором места, чем не только нарушила его волю, но и ввело в заблуждение читателей, и, что особенно печально — булгаковедов. Для последних это явилось чем-то сродни компьютерного вируса, который пошел множить несуразности в их работах, но эта тема требует отдельного рассмотрения, и мы здесь на нее отвлекаться не будем, обещаю заняться ею когда-нибудь потом. А здесь позволю себе заостриться на том факте, что никакого отрывка из романа Мастера не публиковалось. Последнее подтверждается еще и обвинением — «сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа». Отметим, — не протащил, а только пытался. Но тогда все статьи критиков-громил основываются на какой-то никому не известной фактуре, и читатели их опусов должны принимать на веру все их «поливки»? А ведь это было типичным для советского литературоведения, поставленного на службу идеологическим установкам партии, провозгласившей себя руководящей силой всего общества...

Ограничимся лишь одним примером. На писательском собрании, где громили Бориса Пастернака, получившего Нобелевскую премию за роман «Доктор Живаго», все ораторы начинали свои выступления словами: «Я «Доктора Живаго» не читал, но... Я Пастернака не читал, но...». И дальше разносили его в духе Аримана, Мстислава Лавровича и Латунского. Вот ведь какие исторические совпадения, разделенные несколькими десятилетиями советской литературной практики. И это тоже провидел прозорливый Михаил Афанасьевич!

К теме доносчиков Булгаков обратится и в повести «Собачье сердце» — чаша терпения профессора Преображенского переполнилась после доноса Шарикова, после чего он и «переделал» своего «недочеловека» обратно в собаку... По части восприятия доносов Советская власть переплюнула даже российских императоров — Екатерина II отменила закон о «Слове и деле» как о безоговорочном признании вины — всякий доносящий должен был представить доказательства, иначе он наказывался как «озорник». У нас же и доказательств никаких не требовали — их клепали в застенках НКВД, выколачивая из доведенных пытками до безумия людей нужные «наполнители» для 58-й статьи. Политические доносчики сделались язвой времени, никто не был спокоен даже в собственной семье — обстановка страха и слежки нагнеталась в числе прочего и с помощью детей — героем эпохи стал возведенный на пьедестал Павлик Морозов.

Якобы Евангелие

В романе «Мастер и Маргарита» очень много якобы чего: якобы деньги, якобы внутренний роман, якобы черти, якобы топография, якобы Евангелие... Вот об этом последнем и поговорим. Прежде всего, в нем все действующие лица не те, за исключением всё того же Пилата. Очень по-булгаковски — где-то рядом, да не те. Не Иисус Христос, а Иешуа Га-Ноцри, не Кайиафа, а Каифа, не Иуда Искариот, а Иуда из Кириафа, не Матфей, а Левий Матвей, Афраний вообще из другой эпохи, не будем уже говорить о придуманных именах, как Низа, Марк-Крысобой и другие. Правда, мне могут возразить, что Иисус Христос упоминается, но где упоминается-то — в споре между Берлиозом и Воландом, да в рецензиях якобы критиков, — «протащить в печать апологию Иисуса Христа», — а в романе Мастера — только Иешуа. И только однажды встречаем Иешуа во «внешнем» романе — он появляется там как бы в продолжение романа Мастера — когда на террасу к Воланду является Левий Матвей (в последней же главе он возникает не названным). А Пилат везде в чистом виде — вот ведь фокус! Спрашивается — зачем?

А затем, чтобы связать якобы древность с современностью. И зачем вообще понадобилось Булгакову обращаться к Евангелиям? Да если бы он стал свою идею проводить через каких-то отвлеченных героев, читателю приходилось бы к ним адаптироваться и выстраивать новые логические связи, что не способствует мгновенному усвоению информации, через Евангелие же все связи уже установлены. И подавляющее число людей, во всяком случае, людей читающих, воспримет авторскую идею почти автоматически. Включится абстрактное мышление и перекинет мостик между излагаемым материалом и окружающей действительностью. И две тысячи лет сожмутся в одно мгновение... А что читатели именно так воспринимают булгаковский роман, можно привести массу примеров, но не будем загружаться их обилием, а сошлемся на публикацию в газете «Известия». Там, в рубрике «Тема дня» был задан вопрос:

«— Хотели бы вы встретиться с генеральным прокурором?». И вот что ответила актриса Юлия Рутберг: — Я никогда не переступала порог заведения, где мне нужно было бы беседовать с прокурором. Я всегда стараюсь не судить и надеюсь не быть судимой. Поэтому для меня прокурор — страшная профессия. Это человек, каждое слово которого должно быть взвешено, так как от него зависят судьбы людей. Я не сделала ничего такого, что могло бы меня привести на встречу с ним, и видеться с ним мне не хотелось бы. Это всё равно разновидность Понтия Пилата. А я себя не считаю Иешуа. Только в крайней степени, когда находишься на грани, можно заглянуть в глаза Понтию Пилату». Эти слова — лучшее доказательство связи времен, причем такой связи, при которой и сегодня можно «заглянуть в глаза Понтию Пилату...»

Читая роман, ощущаешь спрессованность времени и тесную связь того, что происходило в древней Иудее, с событиями нашего бытия, к счастью, слегка минувшего — всё-таки двадцатый век уже ушел в прошлое, и пошло новое тысячелетие, а такое явление, как неправосудные приговоры и казни на нашей планете еще существуют, хотя наш собственный — сталинский — кошмар, похоже, не вернется.

Давайте заглянем в Евангелия и «приложим» сказанное там к булгаковской «пилатчине». В Евангелии от Матфея читаем: «Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти (26—59)... Но наконец пришли два лжесвидетеля И сказали: Он говорил «могу разрушить храм Божий и в три дня создать его (26—60, 61)»...

«— ...Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить... или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?

— Я, игемон, никого не призывал к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?» — читаем мы у Булгакова. А сколько людей было отправлено на эшафот по столь же идиотским обвинениям, состряпанным для того, чтобы предать смерти неугодного по каким-либо соображениям человека. А алоизии всегда находились или сами по себе, в порядке самодеятельности, или по наущению, как это, например, было в случае с делом «врачей-убийц» — согласилась же их оболгать некая медичка Лидия Томашук, или как там ее звали. К счастью для обвиненных облыжно светил отечественной медицины, «кесарь» буквально за несколько дней до намечавшейся казни сам отдал концы, а то бы Красная площадь опять превратилась во всероссийскую плаху. И может быть, именно сталинские репрессии и их «обрамление» стали тем проклятием, которое до сих пор гвоздит наш народ, не давая ему жить по-человечески и накликая на него одну беду за другой? Ведь тут даже нельзя привести сравнение с проклятием, свалившимся на голову еврейства, которого уже две тысячи лет преследуют за распятие Христа (кстати, тоже еврея), в котором они, при ближайшем рассмотрении, абсолютно неповинны. В тех же Евангелиях сказано, что первосвященники и старейшины науськали толпу кричать «распни Его!», а сколько там было той толпы, что могла уместиться в дверях претории, и из-за этого весь народ обвинять?

Да может, этого и вообще не было! Ведь Евангелия написаны людьми и людьми же канонизированы, и не исключено, что это придумано специально — с политическими целями, как через много веков были сочинены подметные «Протоколы сионских мудрецов»? Ведь вся история с распятием Христа — сплошная политика. Почему отпустили в честь Пасхи не Его, а Варраву — убийцу, уголовника? По той простой причине, по которой и наши пилаты потакали уголовникам — и сроки им давали не такие страшные, и вообще позволяли уркам в лагерях помыкать «политическими», назначая их бригадирами и «капо». И разве не науськивали наши партийные бонзы толпу на своих политических противников, и не кучку клакеров, а весь народ. И это уже не какие-то непроверяемые сказания евангелистов, а зафиксированные в многочисленных кинодокументах и на газетных полосах факты — по всей стране звучали кликушеские вопли: — Расстрелять, как бешеных собак! И это про тех, кого еще в отличие от Христа (или от булгаковского Иешуа) даже не судили, а, следовательно, вина их вообще не была доказана... Надо полагать, что эти крикуны уже тогда были наказаны — проходило совсем мало времени и их родственников — отцов, детей, матерей, сестер, братьев волокли по разнарядке в различные «лаги» — валить лес, крушить скалы, пробивать туннели, копать каналы... А более отдаленное наказание и поныне несет наш многострадальный народ...

Новодевичий монастырь. Фото Юрия Кривоносова

У Булгакова же толпа в ожидании оглашения приговора не кричит: «Распни Его!», а просто гудит, как гудит всякая толпа в ожидании чего-то, в данном случае ей не терпится узнать, кого же отпустят на самом пороге смерти... Тут всё не так, как в Евангелиях — страх перед кесарем пронизывает Пилата еще в процессе допроса — когда перед ним возникает видение императора Тиверия в редкозубом венце и с язвой на лбу, и он понимает, что, оправдав Иешуа, он подпишет приговор самому себе и даже говорит ему об этом: «Или ты думаешь, что я готов занять твое место?» — Это ведь тот же принцип, что был у нас: упустил заключенного — занимай его место... Это уже потом, когда судьба Иешуа была окончательно определена, Каифа пугает Пилата, что нажалуется на него кесарю, но страх уже сделал свое дело — смертный приговор вынесен... Доноса на себя Пилат не боится, потому что первосвященник уже много раз на него жаловался, сейчас он сам грозится послать кесарю весть о том, как в Иудее первосвященники спасают от смерти явных преступников-убийц. В Евангелиях кесарь возникает под крики: «Распни, распни Его!» — у Луки — мельком, когда первосвященники, старейшины и книжники обвиняли Христа, что он запрещает давать подать кесарю; у Иоанна: «Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю...» (19—12). Но это тоже еще до окончательного утверждения решения об освобождении одного из осужденных: «Пилат, услышав это слово, больше убоялся» — а убоялся он после того, как они сказали: «Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим» (19—7, 8). Булгакову нужно было подчеркнуть, что страх уже живет в прокураторах, они сами, без всякого напоминания помнят и о «кесаре», и о 58-й статье... Кстати, некоторые исследователи, и наверняка и читатели, усматривают в Пилате замаскированного Сталина. Это ошибочное мнение. К сожалению, им грешат и весьма солидные булгаковеды. Один очень знающий и уважаемый мною коллега в своей статье дважды называет Сталина игемоном, и это несмотря на то, что я его прямо-таки умолял не допускать такой оплошности. Исходил же он из своего собственного убеждения (и утверждения), что Сталин действовал (во всяком случае по отношению к Булгакову) с оглядкой на свое окружение, даже в случае с «Мольером», когда Керженцев (председатель Комитета по делам искусств) написал в служебной записке, что пьесу выпускать нельзя. И это в 36-м году, когда Сталин уже был единоличным владыкой всей империи.

Да он и на членов политбюро не оглядывался, настолько с ними не считаясь, что даже почти у всех из них пересажал жен и расстрелял ближайших родственников. Они и пикнуть не смели. А Керженцеву, надо полагать, было поручено «обосновать» запрет очередной пьесы непокорного драматурга, что он и выполнил с партийным усердием.

В первой половине восьмидесятых годов прошлого века, когда я еще только подходил вплотную к изучению творчества Михаила Булгакова, мне попалась книжка, изданная одним областным издательством на Украине — ни ее названия, ни фамилии автора я упоминать не буду, дабы не возник эффект Герострата.

Вообще-то книжонка эта абсолютно графоманская, но примечательна она своим пещерным антисемитизмом. Ну, не любит автор евреев — эка невидаль, нас этим не удивишь, а вот чем не глянулся ему Булгаков, о романе которого «Мастер и Маргарита» он говорит с неприкрытой злобой, называя его сочинением для гнилых интеллигентов (на тамошнем жаргоне именуемых интелего), которые для него в основном те же евреи? Идет описание чтения романа, происходит оно не то на «явочной квартире», не то в каком-то клубе, и публика там вся как на подбор с анекдотными именами, и к тому же дышит чесночным перегаром... Ну, и о самом романе автор высказывается предельно погромно. Поначалу я никак не мог понять, в чем причина такой ярости, и только через много лет, вспомнив эту книжонку, наконец, прозрел: да просто Михаил Булгаков развенчивает миф о распятии Христа евреями! «Распни Его!» — никто не кричит, распинают его римляне под руководством Афрания и по указанию Пилата, а что приговаривал его Синедрион во главе с Каифой, так это еще не еврейский народ, который на том суде и не присутствовал. Так ведь можно обвинить и весь русский (советский) народ за те казни, что учинили наши пилаты, руководимые «кремлевским горцем», всех французов за сожжение Жанны де Арк, итальянцев за Джордано Бруно, американцев за супругов Розенберг...

В Евангелии от Луки сказано: «И когда повели Его, то, захвативши некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нёс за Иисусом. И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним сказал: дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших...». (23—26, 27, 28).

Не знаю, как там было в Иерусалиме, а в России плачут по своим до сих пор...

Отдаленные последствия

Игемонами можно было бы называть сталинских наместников в советских провинциях — прокуроров, секретарей обкомов-крайкомов, испрашивающих дополнительные лимиты на «первую категорию», то есть, на аресты тех, кто заранее были предназначены для расстрельных статей. Словом, у Сталина действовал принцип — Мы тут посоветовались, и я решил... Это еще называлось «провести через демократию». Так что Сталин был никакой не игемон, а Величество, и попадись мой булгаковед Марку-Крысобою, тот бы ему, врезав кнутом, приказал: «Императора-Вождя называть — Величество. Других слов не говорить!» Как уже упоминалось, существовал закон об оскорблении величества, по которому, как и в Римской империи, карали смертью. Вспомним хотя бы Мандельштама, оскорбившего лично Сталина своим «кремлевским горцем» или Пильняка, обвинившего его, — фактически впрямую — в убийстве Фрунзе, или даже косвенно насолившего Буденному своей «Конармией» Бабеля — Буденный-то был со Сталиным на ты, и даже называл его подпольной кличкой — Коба. Разве не ясно, что «игемон» это вовсе не император, а только прокуратор, что далеко не одно и то же. Император своей тенью мелькает в романе несколько раз — как видение Пилату, как напоминание Каифы, как тост, произносимый тем же Пилатом, когда они ужинают вместе с Афранием перед тем, как тот получил распоряжение зарезать Иуду: «За нас, за тебя кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей!..». Характерно, что слова «самый дорогой и лучший из людей» советская цензура изъяла, дабы не напоминать советским людям о недавнем прошлом, когда эти слова повторялись на каждом шагу при любом упоминании «вождя народов». Это было настолько еще свежо, что серьезный исследователь Игорь Бэлза в своей статье постарался отвести этот тост подальше от нашего бытия, чтобы, не дай Бог, не пало на Булгакова подозрение в антисоветизме...

И хотя это был 1978 год, а еще в 1956-м Хрущев открытым текстом прошелся по культу Сталина, былые опаски живы в душах людей, и за каждым углом им чудятся происки мирового империализма. Вот что пишет Бэлза:

«...тост прокуратора вызвал по меньшей мере странные комментарии некоторых «советологов», пытавшихся и пытающихся извратить облик Булгакова как советского писателя... такого рода попытки могут свидетельствовать либо о явно клеветнических намерениях, либо о заслуживающем сожаления полном незнании эпохи, в которую происходит действие романа...». А действие романа, между прочим, происходит, как мы уже знаем, одновременно в обеих эпохах. И Бэлза призывает нас воспринимать слова тоста Пилата как простую официальную формулу, «весьма сдержанно звучащую в ту эпоху». Но в нашу-то эпоху эти слова звучали совсем не сдержанно, а наоборот — взахлеб! И зачем бы Булгакову вставлять в свой роман эту римскую формулу? А ведь он ничего просто так не делал в своем творчестве, всё имело высший, глубочайший смысл...

И вслед за этими рассуждениями Бэлза формулирует еще один постулат: «Собственно говоря, именно с этого момента начинается трагедия Пилата, которую автор романа, изобилующего психологическими обобщениями, трактует как трагедию пробудившейся совести...». Вот с этим хочется поспорить, тем более, что это высказывание смыкается с упоминавшемся в самом начале нашего эссе мнении Киры Питоевой-Лидер, то есть это уже не случайное мнение... Но в отличие от Бэлзы Питоева не утверждает, что именно с этого момента Пилата начинает мучить совесть, она просто не ставит здесь никаких временных рамок, и правильно делает — если совесть в нём проснется, то значительно позже, а сейчас, давая Афранию приказ убить Иуду из Кириафа, он просто хочет сорвать на нем злобу за свою собственную трусость и малодушие. Впрочем, мы об этом уже говорили раньше. А сейчас только подтверждаем это наше мнение...

Восхваления великих заслуг великого вождя и учителя подкреплялись ссылками на великие же свершения и успехи в социалистическом строительстве, не упоминали при этом только о том, какой ценой эти успехи достигались, и какими они могли бы быть, не будь этой самой пилатчины — только один совсем частный пример, хотя и с отдаленными последствиями — успехи Советского Союза в космических программах. Да, мы первыми запустили спутник, да, мы первыми запустили в космос человека, но ведь мы при этом буквально из штанов выпрыгнули, а выпрыгнув из них оказываешься, извините, с голой... И это увиделось очень скоро. Возьмем хотя бы прогулки американцев по Луне, или программу Союз-Аполлон, когда к огромному Аполлону пристыковался маленький Союз... Чтобы обнаружить истоки, надо заглянуть в те годы, когда Главный Конструктор — за этим титулом так долго прятали Сергея Павловича Королева — сидел на Колыме, потом в шарашке и хлебал баланду из алюминиевой миски оловянной ложкой, а его коллега Вернер фон Браун в немецком исследовательском ракетном центре в Пенемюнде создавал в идеальных условиях свою ракету Фау-2, которая уже в середине войны начала бить по Лондону. Когда же война закончилась, и фон Браун начал работать на американцев, а нам достались второстепенные немецкие специалисты-ракетчики, трудившиеся за глухим забором в Сухуми, началась игра в догонялки, закончившаяся коротким спуртом с выпрыгиванием из штанов. Теперь-то и мы многое умеем, да денег у нас было — кот наплакал, и плакал он до тех пор, пока мы не выплатили миллиардные долги, оставшиеся нам от великих коммунистических свершений и не заработали нынешнее свое богатство уже без руководящей и направляющей...

А какое великое разорение народного хозяйства, какие неисчислимые потери — людские и материальные — понесла страна вследствие великих же выселений целых 14 народов, и едва не выселили пятнадцатый, да великий наркомнац вовремя был отправлен на тот свет, может быть, и впрямь Господь Бог хранит свой богоизбранный еврейский народ? А какой ущерб в науке, культуре, производстве, наконец, понесла страна вследствие запрета принимать в вузы евреев — моя однокашница, дипломированная медсестра с большим опытом семь раз пыталась поступить в медицинский институт, пока ей не сказали открытым текстом: — И не думай, и не мысли... Тут-то она, не будь дура, подала в строительный, и проскочила-таки. Только с работой потом не очень получалось, она и подалась на историческую родину, где всё почему-то стало получаться...

Ведь тогда, в марте 1953-го, нависла реальная угроза пролангации Холокоста в российском исполнении, да видно есть в истории какая-то высшая сила, наблюдающая за сохранением справедливости. Она же, видимо, не допустила возврата пилатчины в новом варианте. А попытка или попытки такие были.

Вспоминается 21 декабря 1979 года, день рождения Сталина. По дороге на работу я делал пересадку в метро со станции Калининская (ныне Александровский сад) на Библиотеку Ленина, и увидел в самом центре площадки перед лестницей, ведущей на перрон, на самом, если можно так выразиться, людоходе, роскошную урну для мусора — раньше такие стояли на всех станциях, а потом враз куда-то исчезли. И урна эта была битком набита свежими номерами газеты «Правда» с подвальной статьей на две полосы, посвященной столетнему юбилею «великого вождя всех времен и народов». Видно, наши «сноваположники» решили устроить ему «поздний реабилитанс», они еще были в большой силе, воспитывали нас своими статьями и речами, которых сами никогда не писали, но издавали их целыми книгами, огромными тиражами. Правда, их уже никто не читал... И что интересно — ни до, ни после, ни вообще никогда на этом месте урны не бывало. Вот какая история с Историей.

А потом была пятилетка Больших похорон, и исчезли со стен в общественных местах портреты «руководителей и организаторов» числом до двадцати, чему воспоследствовала пятилетка Перестройки неизвестно чего, в то время, как перестраивать надо было мозги, что, как известно, самый длительный процесс, а нам, как всегда — невтерпёж... И в результате по сей день дефилируют по улицам и площадям люди из прошлого с портретами усатого мясника и его обожествленного предшественника, стучат в кастрюльки дамы в норковых шапочках и воротниках, размахивают красными тряпками дедули, отоваривавшиеся в закрытых «секциях», — вызывают на бой новоявленных быков, и бахвалятся, что за них голосуют чуть ли не двадцать процентов населения, не желая понимать, что остальные восемьдесят их не хотят. А стоит присмотреться к их сомкнутым рядам, как сразу видишь, что по возрасту основная их масса как раз подходит под категорию тех пилатов, о которых мы тут все время разговаривали, и если сидели десятки миллионов, то сажать и стеречь их должны были многие сотни тысяч. Немало в этих рядах и алоизиев — тут тоже можно чуть-чуть посчитать: вспомним, что из этих же десятков миллионов 75—80 процентов были посажены по их доносам... Ну и шагают рядом с ними и те прагматики, что тоскуют по колбасе за два двадцать, которая им вполне заменяла и свободу слова и вообще всякую свободу. Попробовали бы они тогда помаршировать вот так безвозбранно... Правда, следует признать, что среди них немало и представителей следующих поколений, но на этот случай у меня припасена походящяя цитата: «человек усваивает ту линию поведения, которая одобряется и поддерживается окружающими его людьми», и еще одна: «говоря «поколение», мы подразумеваем нечто неопределенное, — люди же рождаются не враз, а каждый в свой день, по времени всё это сдвинуто... для одного эта мораль вчерашняя, а для другого сегодняшняя». Так что нам еще предстоит длительный процесс адаптации к новой жизни...

А теперь самое время попрощаться с Пилатом и отпустить его, как отпустил его булгаковский Мастер. Отпустил и простил.

Но что значат слова: «— Свободен! Свободен! Он ждет тебя!»?

Может быть, Мастер понимал, что его прощение еще не полное, и этого, им самим придуманного — а вернее взятого из Истории — героя должен еще простить тот, с кем он посылает его по лунной дороге? Должен простить Иешуа. И смогут ли они договориться? Ведь, несмотря на то, что оба знают латынь, греческий и арамейский, говорят они на разных языках. Один на языке Добра, другой — Зла... И поймет ли Пилат, — если за две тысячи лет еще не узнал и не понял, кого он распял? И кто из них прав, Иешуа или Пилат — вспомним их диалог, последними словами в котором были:

«— И настанет царство истины?

— Настанет, игемон, — убежденно ответил Иешуа.

— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся...».

И опять перед нами связь времен — одновременность действия в романе самого Булгакова: «...— Над черной бездной... загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами поверх пышно разросшегося за много тысяч лун сада...» и — «соткался в тылу недавно покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле...». А между ними Мастер и Маргарита, словно никаких двух тысячелетий в помине не было. И тут же по мановению руки Воланда погас Ершалаим, а вслед за ним исчезло сломанное солнце в московском стекле.

Так кто же из них был все-таки прав — Иешуа или Пилат? Ведь царство Истины еще так и не настало. Впрочем, прошло всего-то два тысячелетия, а это, по летоисчислению Воланда, — срок смехотворный...

2001—2005

P.S. Среди людей, прочитавших это эссе, были и мои коллеги-булгаковеды, доктора филологических наук, высказавшиеся на удивление единодушно. Не оспаривая в целом содержание, они не согласились с «главным героем». Вот их мнение:

Августа Докукина-Бёбель (Италия, Генуя): ...насчёт Пилата как главного героя, вы доказываете по тексту очень убедительно, но для меня, как у Чехова, все герои в Мастере — главные, Чехов, хоть и называет пьесу «Дядей Ваней», а Вафля тоже герой, как и другие...

Эллендеа Проффер (США, Касадана): Моё мнение — есть много главных персонажей в романе, как у Достоевского — каждый показывает нам свой мир. Мастер, Маргарита, Иван, Воланд, Пилат и так далее...

В принципе они правы, роман «Мастер и Маргарита» произведение многослойное, и всё зависит, под каким углом смотреть. Но я выбрал самую «главную линию этого опуса», как выразился Бегемот, а в этом случае все герои главные, но один, на мой взгляд, все-таки главнее... Впрочем, выбор героя дело сугубо индивидуальное. Вот один житейский пример.

Были мы в «Театре Сатиры» на «Горе от ума». В конце, как это водится, исполнители вышли на поклон, выстроившись шеренгой от края до края сцены, и тут по боковой лесенке взбежала очень милая девушка с пышным букетом и двинулась вдоль шеренги, в центре которой находился исполнитель роли Чацкого Андрей Миронов. Когда она стала к нему приближаться, он расплылся в радостной улыбке, но она прошла мимо и цветы вручила Михаилу Державину — Скалозубу. Надо было видеть выражение лица Миронова — зал буквально взорвался хохотом...

Вот вам кое-что о героях...

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |