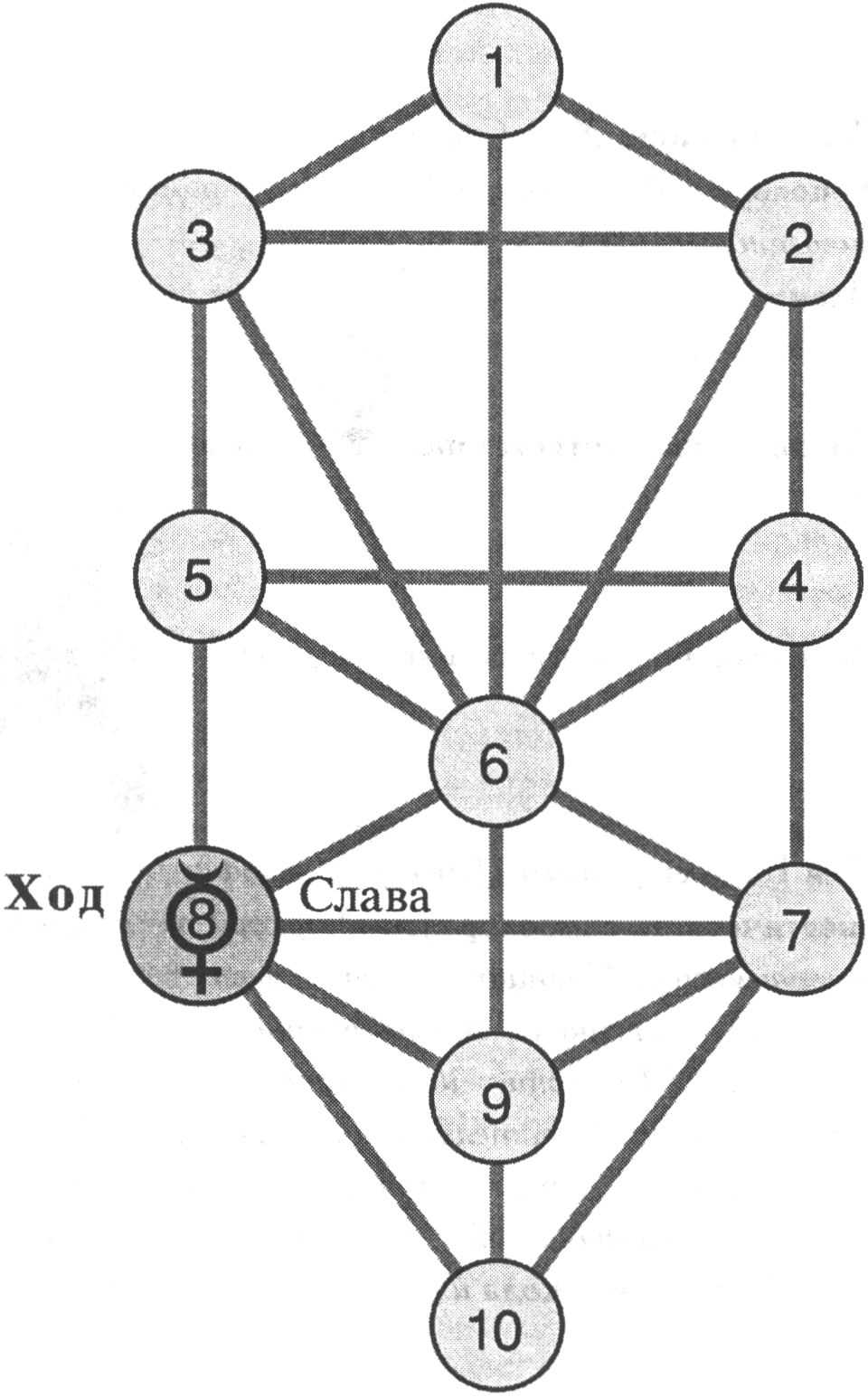

Сефира 8.

Наименование: Ход, Слава.

Топология: В основании Колонны Строгости (Справедливости).

План: Йецира.

Планетарное соответствие: Меркурий.

Зодиакальное соответствие: Стрелец.

Имя Божье: Элохим Цебаот (Саваоф), Бог Воинств.

Гностический символяриум: Меркуриева летучесть и неуловимость; Принцип ртути: дают — бери, бьют — беги; Амальгамная эквивалентность; Повиновение Высшему; Мудрость исполнительности; Герметичность тайны; Живительность динамизма; Философия колеса; Вездесущесть без утраты корней; Правота духа при топографической левизне; Слава — солнце мёртвых; Наличие вы-Хода из любого положения.

В силу текстуального сцепления и исходя из общей логики повествования главы 25-я и 26-я являются фрагментами романа мастера. Более того, эти две главы и можно называть собственно «романом о Понтии Пилате». Ибо пока в орбите действия находился Иешуа Га-Ноцри, Пилат невольно оказывался «персонажем второго плана». Только теперь он «выходит на авансцену» с исповедью-монологом, оправдывая название и проясняя арбатского визионера. Именно в этих главах излагаются события, полностью отсутствующие в евангелиях Канона, и становится особенно чётко видно, что мастер «пишет с натуры», перекрывая «градусом достоверности» все предыдущие образцы. Объявив в заглавии намерение высказать «последнюю правду» о Пилате, он невольно оказался и историком религии, и экзегетом, и евангелистом. «Лобовой» правды о Христе не существует: для уразумения этого явления нужно Его «изометрическое изображение», «аксонометрический чертёж» и «ортогональная проекция». Христос не просто «лучший из людей», Он совсем другое существо, хотя и явленное на Земле как «сын человеческий». Рефлексией на эту молнию, превосходящую любую человеческую мерность, наполнены две заключительные Ершалаимские главы.

С грозы и молнии начинается повествование 25-й главы, молния дотянулась сюда из 16-й (аркан Молния с неба); а тьма, «накрывшая город», связана с гностическим наполнением 8-й сефиры Ход, первой снизу в Колонне Строгости, символе Ведомства Справедливости. Булгаков первым же словом этой главы ставит определитель её символической доминантности, раз Глава Ведомства — Князь тьмы, то тьма и является ключевым словом. Если Иешуа прозрачен и полон благой разумности, то Сатанаил густ, гневлив и мрачен — соответственно разворачивающимся событиям.

В семантике русского ход всё наполнено напряжённым динамизмом, мгновенной сменой экспозиций, визуальной дискретностью при едином содержательном потоке-течении, вбирающем в себя все разрозненные детали.

Общий розенкрейцерский колорит несомненен: вокруг подразумеваемого, знаемого и переживаемого креста на Голгофе собирается «соцветие» роз, и названных впрямую, и данных иносказательно. Обыгрывается в нужном ключе и слово гроза — (уг)роза, и кровавый цвет разлитого вина, и кровавый цвет красных роз (или «двух белых роз, утонувших в красной луже»), как прозрачные намёки, почти улики по отношению к прокуратору, опять же с отсылом к Лысому Черепу и казни.

Пилат напряжённо ждал начальника тайной службы с докладом об исполнении продуманного ещё утром плана. Ала сирийца процокала по площади, и тут послышались приближающиеся к балкону «долгожданные шаги». «Прокуратор вытянул шею, и глаза его заблистали, выражая радость». Наконец путник в абсолютно мокром плаще, облепившем тело, оказался рядом. «Это был тот самый человек, что перед приговором шептался с прокуратором в затемнённой комнате дворца и который во время казни сидел на трёхногом табурете, играя прутиком».

Булгаков настойчиво напоминает важные эпизоды событий, стараясь не до конца похоронить в герметике текст подспудного повествования. Хотя слуги, обслужив господ, были удалены, разговор всё равно идёт многозначительными намёками и околичностями и непонятен со стороны. С античной обстоятельностью прописан портрет визави прокуратора, оживлён же он вполне нейтрально: на лице «выражение добродушия», в щёлочках глаз «незлобливое лукавство», указывающие на «склонность к юмору». «Но по временам, совершенно изгоняя поблёскивающий этот юмор из щёлочек, теперешний гость прокуратора широко открывал веки и взглядывал на своего собеседника внезапно и в упор, как будто с целью быстро разглядеть какое-то незаметное пятнышко на носу собеседника. Это продолжалось одно мгновение, после чего веки опять опускались, суживались щёлочки, и в них начинало светиться добродушие и лукавый ум».

Переодевшись в сухое, поев и отдохнув за неспешной трапезой, ходок дал понять, что деловая часть разговора ему уже по плечу. Начинается аккуратный, обиняковый обмен мнениями по поводу ершалаимских дел. Ритуальный тост за императора подразумевает, что беседа в её «надводной» части — своего рода отчёт перед начальством по линии «сексотской почты», это понимают оба. Кроме того, надо «припорошить» проступающий костяк подлинных событий, смягчить, замаскировать, затушевать и растворить их в атмосфере скуки и обыдённости. Речь визави мастерски «вытанцовывает» пируэты «римских интересов» в Палестине, причём оба собеседника проявляют высшую степень дуэтной слаженности.

«— Так что вы полагаете, что войска теперь можно увести?

— Я полагаю, что когорта Молниеносного может уйти, — ответил гость... — Прокуратор не любит Ершалаима? <...>

— Помилосердствуйте, — улыбаясь, воскликнул прокуратор, — нет более безнадёжного места на земле. ...эти праздники — маги, чародеи, волшебники, эти стаи богомольцев... Фанатики, фанатики! Чего стоил один этот мессия, которого они вдруг стали ожидать в этом году! Каждую минуту только и ждёшь, что придётся быть свидетелем неприятнейшего кровопролития...

— Да, праздники здесь трудные, — согласился гость».

Пилат, дистанцируясь, спускает на тормозах перед лицом исполнителя экстренность и экстравагантность поступка. — Ни малейшего пиетета к местным пророкам, мессиям и магам — приказ же был вызван нежеланием проигрывать иудейским гугнивым паханам, что вполне извинительно для гордого римского военачальника. Проговорив и тем самым утвердив эту версию как единственно правильное объяснение его секретного распоряжения, Пилат автоматически перевёл все остальные в область малоубедительных догадок. Поэтому, переходя к только что свершившейся акции, он первым делом «вспоминает» Вар-раввана.

Да, но вернёмся к делам. Прежде всего, этот проклятый Вар-равван вас не тревожит?

Тут гость послал свой особенный взгляд в щёку прокуратора. Но тот скучающими глазами глядел вдаль, брезгливо сморщившись и созерцая часть города, лежащую у его ног и угасающую в предвечерье. Угас и взгляд гостя, и веки его опустились».

Если собеседник рассчитывал на откровенность и исповедальный полушёпот с «оглядкой на других», он ошибся. Другие для прокуратора начинались прямо «с места напротив», и никакое «доверенное лицо», и обласканное и пригретое, не имело права таять в лирических ожиданиях. Суровые и аскетичные «условия игры» в момент разговора диктовал старший по званию.

О, прокуратор может быть уверен в том, что, пока я в Иудее, Вар не сделает ни шагу без того, чтобы за ним не шли по пятам».

То, что главные фигуранты «дела» — Левий и Иуда — находились под такой же опекой, после этой фразы не вызывает ни малейших сомнений; поэтому обоих находят при надобности в мгновение ока. Такое впечатление, что Молния-Фульмината была нужна только, чтоб прищучить негодяя Вара. Но пойманный вор стал пай-мальчиком Варом после отпущения.

Ему неудобно бунтовать теперь.

— Слишком знаменит? — спросил Пилат, усмехнувшись.

— Прокуратор, как всегда, тонко понимает вопрос!»

Такое тонкое понимание делает невероятным попадание «сына короля звездочёта» в ту же самую смысловую яму. Он балансировал на самом её краю. Ведь «знаменитость» Вара оказалась того же свойства, что и будущая его.

А теперь прошу сообщить мне о казни, — сказал прокуратор... — Вы сами установили, что смерть пришла?

— Прокуратор может быть уверен в этом.

— А скажите... напиток им давали перед повешением на столбы?

— Да. Но он, — тут гость закрыл глаза, — отказался его выпить».

Театр экивоков начался. Уже вопрос о смерти требует ответа «с точностью до наоборот». Когда же разговор переходит на поведение неназванного Иешуа Га-Ноцри, гость вынужден даже прикрыть свои слишком проницательные глаза. Хотя и не преминул поставить ловушку собеседнику. — Не тут-то было!

Кто именно? — спросил Пилат.

— Простите, игемон! — воскликнул гость. — Я не назвал? Га-Ноцри.

— Безумец! — сказал Пилат, почему-то гримасничая... — В каких выражениях он отказался?

— Он сказал, — опять закрывая глаза, ответил гость, — что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь.

— Кого? — глухо спросил Пилат.

— Этого он, игемон, не сказал».

Лютость казни заключалась именно в том позоре и надругательстве насилием, какие Иешуа пришлось испить в полной мере. И обрёк Его на это — он, Понтий Пилат.

Но с Иешуа шутки плохи. Его ответ со столба почти раздавил гордого «всадника Золотое Копьё», он с ужасом заглянул в ту бездну, в которую мог свалиться, не прими последних, болезненных и позорных для арестанта, но спасительных для него, игемона, мер. Не прибегни он к ним — пощёчина «не винит» навсегда запечатлелась бы на нём каиновой печатью.

Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат?

— Нет, игемон, он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это, что в числе человеческих пороков одним из главных он считает трусость.

— К чему это было сказано? — услышал гость внезапно треснувший голос.

— Этого нельзя было понять».

Последнее мотто Евангелия Иешуа прозвучало — громоподобно, как всегда. От этой молнии у прокуратора треснул голос. И было почему.

Он слишком подстраховывал каждый свой шаг, и каждая степень комфорта и неуязвимости достигалась страданиями других. Добро бы это были слуги, серевшие лицом от одного его раздражённого взгляда. За Иешуа Пилат мог бы вступиться более решительно, поставить на карту жизнь, благополучие, карьеру. Он же ничем не захотел поступиться. Даже для тайного распоряжения у него было алиби и аргументы. Так что он подстраховался и обезопасил себя «на все сто». — Но какой ценой!

Булгаковский Иешуа подумал, что брошен и забыт окончательно. Даже в Каноне это выражено знаменитым: «Элахи, Элахи! Лэма шевактани?»

Такого Высшие Силы не допустили бы. И каменное сердце сурового воина и усталого человека дрогнуло от молнии любви бродячего проповедника и откликнулось. Тогда как сам он — припозднился и сплоховал.

Однако надо было отдавать распоряжения, несмотря на потрясение, хриплый голос и тик в глазу.

«— Дело заключается в следующем: хотя мы и не можем обнаружить — в данное время, по крайней мере, — каких-либо его поклонников или последователей, тем не менее ручаться, что их совсем нет, нельзя.

Гость внимательно слушал, наклонив голову.

— И вот, во избежание каких-нибудь сюрпризов, — продолжал прокуратор, — я прошу вас немедленно и без всякого шума убрать с лица земли тела всех трёх казнённых и похоронить их в тайне и тишине, так, чтобы о них больше не было ни слуху, ни духу.

— Слушаю, игемон, — сказал гость и встал, говоря: — Ввиду сложности и ответственности дела разрешите мне ехать немедленно».

С какой виртуозностью подобрал Булгаков — и мастер вместе с ним — слова-оборотни для того, чтобы однозначным, казалось бы, распоряжениям придать такой многозначительно-глубокий смысл.

Во-первых, это прозрачный намёк на существование тайного апостолата и адресный отсыл именно к нему с указанием «похоронить — где? — в тайне».

Во-вторых, «сюрпризы» — это новые козни Синедриона и Каифы, которые могли «взять свои меры», опередив прокуратора.

В-третьих, «убрать с лица» — это значит перевести «на изнанку», «похоронить» — схоронить-сохранить Иешуа и вылечить его в укромном месте без чужого глаза.

В-четвёртых, «три тела» — это фикция, и оба это знают.

Имя Левия Матвея не всплывает в разговоре (из осторожности), но безмолвно сквозит — бывший сборщик податей как раз не мифический «последователь» и «поклонник». Что «тело» Иешуа находится у него, подразумевается поверх слов. Тела двух других казнённых, которые так же следовало спрятать, предав земле, должны отвлечь внимание от Иешуа.

Итак, если бы все трое были покойниками, то в чём была бы сложность и ответственность миссии «начальника тайной службы» (в следующих фразах разговора его инкогнито расшифровывается)? Достаточно было просто свистнуть слугам — и дело бы сладилось. А тут — такой хай вольтаж и личное участие одного из высших чиновников римской администрации.

Кроме того, «заинтересованность в нераспространении идей Иешуа Га-Ноцри» — это характеристика Каифы и синедрионистов. При чём здесь Пилат? В его интересы входило прямо противоположное: взрывание застойного иудейского болота свежестью, яркостью и глубиной мысли. Ведь и прокураторов водопровод был воспринят в штыки неопрятной и сальной ершалаимской публикой. Речь идёт не о распространении идей бродячего философа, подразумевается только перевод их (и его) на нелегальное положение.

Весь этот каскад соображений дан между строк, в интонациях и обмене взглядами.

И доказательство — из разряда оглушительных. Вчитайтесь: Нет, присядьте ещё, — сказал Пилат, жестом останавливая своего гостя, — есть ещё два вопроса. Первый — ваши громадные заслуги на труднейшей работе в должности начальника тайной службы при прокураторе Иудеи дают мне приятную возможность доложить об этом в Риме.

Тут лицо гостя порозовело, он встал и поклонился прокуратору, говоря:

— Я лишь исполняю свой долг на императорской службе!

— Но я хотел бы просить вас, — продолжал игемон, — если вам предложат перевод отсюда с повышением, отказаться от него и остаться здесь. Мне ни за что не хотелось бы расстаться с вами. Пусть вас наградят каким-нибудь иным способом.

— Я счастлив служить под вашим начальством, игемон.

— Мне это очень приятно».

В чём же, интересно знать, «громадные заслуги»?

В том, что человек в капюшоне сопроводил на казнь того, кого Пилат изо всех сил публично пытался спасти, и потом равнодушно ожидал конца, «ковыряя палочкой песок»? — Неужели?

Почему именно этот — рядовой на внешний взгляд — эпизод его службы в Ершалаиме заслужил такую оценку со стороны отнюдь не расположенного к комплиментам «свирепого чудовища», как аттестует себя прокуратор в начале повествования? — Действительно, почему?

Пресекая слабину людей, которые по этому поводу уже пустили сентиментальную слюну, хочу отметить, что угрозы и предупреждения в прозвучавшем больше, чем благодушных и вежливых реверансов в сторону «зарозовевшегося» визави.

Прокуратор даёт понять потенциально опасному собеседнику, что он и не думает скрывать этот эпизод (в ряду остальных) от вышестоящих римских властей, и опередить его доносом не удастся, да и не выгодно. Пилат подчёркивает, что соединяет своё имя с именем подчинённого намертво, неразрывно, а с наличием общей тайны и принципом «повязанности», значит, он распространяет на своего подручного «крыло» большего покровительства, чем было до того. Значение Иешуа визави прокуратора должен был ощутить всем нутром. — Он и ощутил: «пустячок» задания по деиудеизации Ершалаима уже воспринял как прямой сообщник и созаговорщик.

«— Итак, второй вопрос. Касается он этого, как его... Иуды из Кириафа.

Тут гость и послал прокуратору свой взгляд и тотчас, как и полагается, угасил его.

— Говорят, что он, — понижая голос, продолжал прокуратор, — деньги будто бы получил за то, что так радушно принял у себя этого безумного философа».

Поскольку самое главное и ответственное уже сказано, беседа далее журчит, как ручей по камням, игриво и без напряжения, тем более, что начальник тайной службы только что подтвердил свою присягу на верность. Конечно, Пилат не запамятовал имя «грязного предателя», но так как упоминания этот клоп удостоился только в связи с Иешуа, прокуратор густо припорашивает свой нешуточный интерес иронией почти карнавального свойства. «Радушно принял», «безумного философа» — всё это брызги юмора и клоунада, однако разговор вдруг не на шутку застрял на столь недостойном предмете. Пришлось и собеседнику Пилата слегка поиграть в непонималу и недотёпу:

Трудно знать так уж точно всех в этом громадном городе, прокуратор...

— О нет, нет, Афраний! Не преуменьшайте своих заслуг».

Это уже политес и реверансы, куда относятся и комплименты, и обращение по имени, чтобы ввинтить в уже созданное полотно ещё один яркий и дерзкий штрих, заковыку, «почти подпись» из одного воинского азарта и отмщения, — не Иуде-клопу, а гадине-Каифе.

Взявшийся было отнекиваться от этого «мальчишеского озорства», серьёзный господин из совсем не игрушечной службы, стараясь не «перегнуть палку», сначала убедился, что Пилат намертво вцепился в свою идею, а потом и сам с азартом схватился за неё. Речь же шла о том, что по неким сведениям, как бы нашёптанным ветром, «кто-то из тайных друзей Га-Ноцри, возмущённый чудовищным предательством этого менялы, сговаривается со своими сообщниками убить его сегодня ночью, а деньги, полученные за предательство, подбросить первосвященнику с запиской: «Возвращаю проклятые деньги».»

«Больше своих неожиданных взглядов начальник тайной службы на игемона не бросал и продолжал слушать его, прищурившись...»

Интонацией, характеристиками Иуды и тайных друзей Иешуа Пилат полностью рассекретил себя в разговоре, хотя юридически остался безукоризнен. Не то отнекиваясь от этой «работы после работы», не то отговаривая и урезонивая прокуратора, Афраний попытался его убедить в маловероятности планов «злоумышленников».

И тем не менее его зарежут сегодня, — упрямо повторил Пилат, — у меня предчувствие, говорю я вам! Не было случая, чтобы оно меня обмануло, — тут судорога прошла по лицу прокуратора, и он коротко потёр руки.

— Слушаю, — покорно отозвался гость, поднялся, выпрямился и вдруг спросил сурово: — Так зарежут, игемон?

— Да, — ответил Пилат, — и вся надежда только на вашу изумляющую всех исполнительность».

Гойевский размах в соединении серьёза и гротесковости достигает здесь высшей точки. Страсть, охватившая прокуратора и ставшая платой за страх, перекочевала и в Афрания, который стал строг, здрав в суждениях и стремглав в действиях. Пилат и в самом деле боялся, что «люди добрые» смогут его опередить и он не выбьет из себя позор малодушия. А за всё — надо платить.

«Тут Пилат обернулся, поднял плащ, лежащий на кресле сзади него, вынул из-под него кожаный мешок и протянул его гостю. Тот поклонился, принимая его, и спрятал под плащ.

— Я жду, — заговорил Пилат, — доклада о погребении, а также и по этому делу Иуды из Кириафа сегодня же ночью, слышите, Афраний, сегодня. Конвою будет дан приказ будить меня, лишь только вы появитесь. Я жду вас. <...>

Тут только прокуратор увидел, что солнца уже нет и пришли сумерки».

Финал главы проходит в драматической, наэлектризованной атмосфере душевной бури игемона. Гроза, пробушевав над Ершалаимом, переместилась в его суровую грудь. Это не жалкое махание кулаками проигравшего по всем статьям человека; это гнев на себя скалы, дрогнувшей на мгновение под напором обстоятельств.

Но Пилат не мог проиграть. Ибо не мог проиграть его светлый любимец. Слава была внутренним качеством Иешуа, и отнять её не было дано никому.

Срываясь с шутки на зубовный скрип, прокуратор дал делу ход, хотя это было всего лишь «послевкусие». Подлинные события сегодня были в руках одного Иешуа. В момент его экзекуции решались судьбы мира. Не прими игемон меры — мир мог бы не пережить этой страшной ночи с четырнадцатого на пятнадцатое нисана.

Заключительный эзотерический штрих: гностическая спецификация сефиры Ход подтверждена — в аспекте её планетарного соответствия Меркурию — таинственным словом «сумерки», которые всегда заступают, «когда солнца уже нет».

А вот и Ход:

«— Имею честь, — сказал начальник тайной службы и, повернувшись, пошёл с балкона. Слышно было, как он хрустел, проходя по мокрому песку площадки, потом послышался стук его сапог по мрамору меж львов, потом срезало его ноги, туловище, и, наконец, пропал и капюшон».

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |