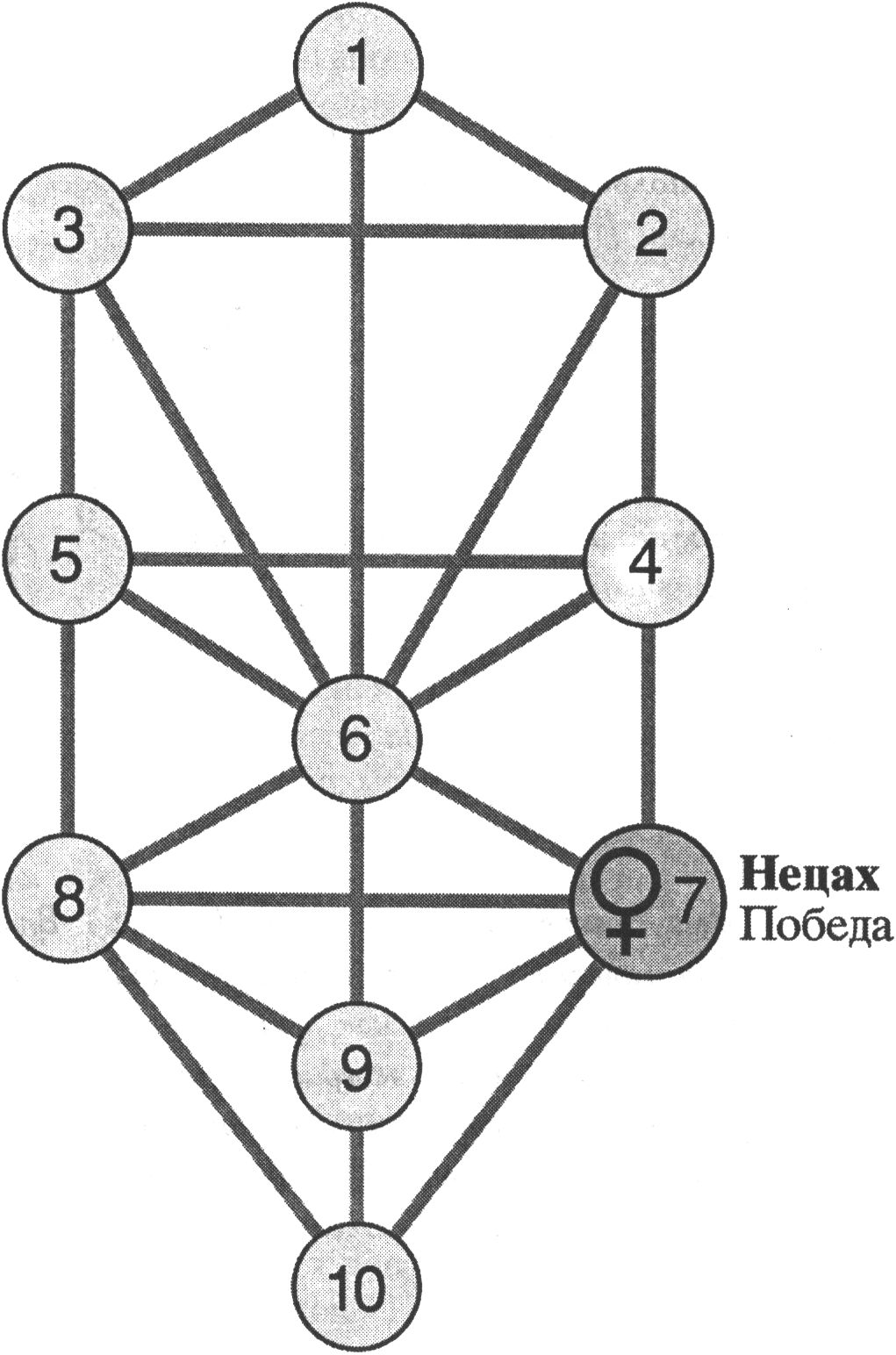

Сефира 7.

Наименование: Нецах, Победа.

Топология: В основании колонны Милосердия.

План: Йецира.

Планетарное соответствие: Венера.

Зодиакальное соответствие: Близнецы.

Имя Божье: Иегова Цебаот (Саваоф), Владыка Духов.

Гностический символяриум: Финал; Апофеоз; Победа (Виктория, Ника) как неизбежность логики хода событий; Полнота завершенности; Смех «последнего»; Торжество совершенства тора; Исполнение желаний; Достижение; Удача; Женское начало как конец; Стечение обстоятельств; Всемерность и всемирность.

Двадцать шестая глава является прямым продолжением Двадцать пятой; пепельное слово «сумерки» войлочно встык монтирует главы (с зазором всего в три слова), однако мы оказываемся в пространстве другого Ведомства, и тональность изложения материала незаметно изменяется. Характерно, что детективное по напряжению и занимающее большую часть повествования убийство Иуды полностью проигнорировано в названии главы; более того, грустная меланхолическая мелодия заглавного слова, тихий звук заупокойного песнопения не нарушаются даже перипетиями низменного влечения к Низе, настолько высоко вверху, по вершинам дерев, проходит лёгкое веяние Lacrimos'ы оплакивания.

В центре нашего внимания — прокуратор Иудеи. Это уже не гордый и славный полководец и трибун: осмысляя ситуацию в аспекте Победы, он всё более и более ощущает себя слабаком, безнадёжно проигравшим сражение, а жалкого арестанта — триумфатором. Недаром Победа — Ника — постоянный атрибут Иисуса Христа на всех Его изображениях. Суетливая постлюдия всё больнее угнетает Пилата, всё сильнее кажется ему недостойной отмазкой и маханием кулаками после драки.

Эта слабина, улавливаемая неким трансцендентным наблюдателем из пустого кресла напротив, ещё разительнее обескураживает его. И только верный пёс Банга своей анубисообразной преданностью скрашивает прокуратору муки запоздалого раскаяния. Действительно, почему он не бросился сразу на выручку попавшего в беду рыцаря истины Иешуа, как кинулся некогда на помощь Крысобою? — Этот змеевидный зигзаг в воздухе угнетает Пилата более всего.

В центре экспозиции оказывается недавний гость прокуратора. Не теряя ни секунды, но и не суетясь, он спустился в низ дворца, где была расквартирована личная охрана прокуратора («тайная стража»), и отдал несколько распоряжений. Через десять минут «со двора казарм выехали три повозки, нагруженные шанцевым инструментом и бочкой с водою. Повозки сопровождали пятнадцать человек в серых плащах, верховые».

То, что деятельность «монаха Афрания» происходит не без участия Фагота, Бегемота и Азазелло, не подлежит сомнению. Но «догадки» о тождестве начальника тайной стражи и Воланда являются попаданием пальцем в небо — это ясно из самого текста.

Пятнадцать — это, конечно, экзекуторски точный штрих, прочерченный и далее, до 18-го аркана Луна (15 + 3), она и появляется в конце Периколы ударным заключительным словом.

Вслед отбывает и сам распорядитель, прибегнув предварительно к переодеванию, а затем и к смене средства передвижения, в Нижнем Городе он уже очутился верхом на муле.

Серый, ослиный цвет плащей пятнадцати, и наконец, мул, сидя на котором начальник тайной стражи мгновенно уподобляется Иисусу легенды, — всё неопровержимо свидетельствует об исполнении сотрудниками Ведомства Справедливости или мобилизованными ими людьми воли самого Планетарного Логоса.

Находясь в Нижнем Городе, гость, конечно, должен был дойти до самого... «Низа!» — негромко позвал гость.

Появляется «сеть для ловли человеков», вернее, в аспекте её женских совершенств, верша; Афраний отдаёт ей распоряжение, затратив на это всего пять минут. Юная леди, оказавшаяся опытной секретной сотрудницей, начинает торопливо собираться. Имя подруги, к какой она якобы спешит, — Энанта, означает по-гречески (ἔναντα) «напротив», что не усугубляет военной хитрости чрезмерным «туманом». Всё легко, по-моцартовски, почти «кози фан тутти».

И только теперь, отслеживая траекторию последней прогулки, Булгаков даёт портрет «грязного предателя», вопиюще контрастный прокураторскому определению.

«В это время из другого переулка в Нижнем Городе... вышел молодой, с аккуратно подстриженной бородкой человек в белом чистом кефи, ниспадавшем на плечи, в новом праздничном голубом таллифе с кисточками внизу и в новеньких скрипящих сандалиях. Горбоносый красавец... шёл бодро, обгоняя прохожих...»

Первым делом он направился во дворец Каифы за мздой, затем, заметно повеселев, заспешил назад в Нижний Город. Тут пути Иуды и Низы пересеклись, естественно, по её точнейшему баллистическому расчёту. Начинается «гон мужика» согласно высочайшему ловецкому искусству. Сеть, сплетённая из слов, взглядов, жестов, запахов, мимики и намёков, мягко, но прочно опутывает жертву — бог Сет не подкачал. Назначается свидание в гроте (симметрично сцене в Александровском саду), значит, быть сексоту гротескантом, и гротеска не миновать. Если военные хитрости Низы и Афрания не подвергаются ни малейшей этической укоризне, о тайных мыслях Иуды, старающегося придумать для родных причину своего отсутствия на празднике, впервые звучит слово ложь. — Вот и ответ на знаменитую фальшивку по поводу «отца лжи». И отец, и сын, и дядья — все здесь, в гуще человеческого роения.

Всё вокруг заспешившего назад Иуды приобретает символическую окраску. По дороге ему попадаются ослики, напоминая одновременно об Иисусе и Сатанаиле, два гигантских пятисвечия — символ Кабалистического древа с одиннадцатой лампадой — луной, она же таинственная сефира Даат, соответствующая будущему Эпилогу Романа... Всё манифестировало Истину, но подобно Берлиозу, Иуда оказался по известной формуле «слеп, как Гомер, глух, как Бетховен, и туп, как бетон». Кроме того, поднявшийся откуда-то из потрохов змей вожделения гнал его без оглядки вперёд и словно вождь руководил всеми поступками. При встрече «сирийского патруля», задержавшего его в воротах Ершалаима, из него вырываются проклятия, будто языки пламени, горящего внутри ада — шеола (вспомним, что «Сирия» означает рай).

Наконец, город остался позади, и Иуда оказался в знакомом — в аспекте новозаветных реалий — Гефсиманском саду. Его обступили «тени развесистых громадных маслин», «хоры соловьёв», «масличный жом с тяжёлым каменным колесом и груда каких-то бочек».

Он был около самого грота.

И начинается гротеск.

«...он замедлил шаг и негромко крикнул:

— Низа!

Но вместо Низы, отлепившись от толстого ствола маслины, на дорогу выпрыгнула мужская коренастая фигура, и что-то блеснуло у неё в руке и тотчас потухло. Иуда, слабо вскрикнув, бросился назад, но второй человек преградил ему путь.

Первый, что был впереди, спросил Иуду:

— Сколько получил сейчас? Говори, если хочешь сохранить жизнь!

Надежда вспыхнула в сердце Иуды, и он отчаянно вскричал:

— Тридцать тетрадрахм! Тридцать тетрадрахм! Всё, что получил, с собою. Вот деньги! Берите, но отдайте жизнь!

Человек спереди мгновенно выхватил из рук Иуды кошель. И в тот же миг за спиной у Иуды взлетел нож и, как молния, ударил влюблённого под лопатку. Иуду швырнуло вперёд, и руки со скрюченными пальцами он выбросил в воздух. Передний человек поймал Иуду на свой нож и по рукоять всадил его в сердце Иуды.

— Ни... за... — не своим, высоким и чистым молодым голосом, а голосом низким и укоризненным проговорил Иуда и больше не издал ни одного звука. Тело его так сильно ударилось об землю, что она загудела».

Иуда захотел низа, низа он и получил. — «Каждому по вере его». И вновь низложение негодяя происходит в символике страды, только в «масличный жом» попадает подмасливавший злодею Каифе жох и предатель. Булгаков, хотевший попервоначалу отождествить «маслобоев» с Азазелло и Бегемотом, затем отказался от этой затеи. Дело предоставляется опосредованным исполнителям, которые с усилием добывают знание тайного, тогда как для команды Воланда это не представляет труда. Опять же, убийство Иуды не должно было носить сугубо символический, «невсамделишний» характер. Чтобы «сохранить жизнь» остальным, следовало избавить их от этого «влюблённого» в деньги упыря. Что и было сделано исправными и чёткими «санитарами леса».

Замечательна гностическая таротопись и кабалистическая графика эпизода. «Десять лампад» двух гигантских пятисвечий восстанавливают в памяти содержание 10-го аркана Колесо Фортуны с его неустойчивым равновесием: только что радовавшийся по поводу лёгкого получения денег сексот вдруг падает в бездну отчаяния и смерти, погибая как бы «Ни... за... (что)». А его мгновенный переворот «вверх ногами» в раме торжества фиксирован цифрой тридцать, ибо это числовое значение 12-го аркана Повешенный.

...Пилат ждёт, и события мчатся дальше.

Тут же, у трупа, была изготовлена «бомба» для Каифы из взрывчатки — кошеля с деньгами и взрывателя — предсмертной записки «раскаявшегося» сексота. Смоделированная «чёрными силами» ситуация, обеляющая негодяя (подхваченная позднее «баснописцами» Канона), привела к тому, что лицо его в лунном свете «представляется белым, как мел, и каким-то одухотворённо красивым». В мистериальном смысле имеет значение то, что всё происшедшее (особенно звуковая сторона) буквально растаяло в громе1 соловьиного пения, — экологическая «дезинфекция» была проведена на совесть.

«Через несколько секунд никого из живых на дороге не было».

«Взяв меры предосторожности», человек в капюшоне, стоявший в тени и руководивший акцией, заглянул для верности в лицо поверженного (ещё один штрих, говорящий о том, что исполнителями не были члены свиты Воланда) и пустился в обратный путь, петляя и переодеваясь. Через считанные минуты он вновь оказался в Ершалаиме, конечно, в расположении (соединяя «молнию ножа» с названием известного легиона) второй кентурии Молниеносного.

Вновь возникает видение двух огромных пятисвечий с лунным нимбом над ним. «Бомба», меж тем, была аккуратно подброшена Каифе.

Пилат мучился и томился во дворце; ожидание и саднящая досада заполняли надтреснувший сосуд его мозга; забытьё не приходило, и только луна равнодушно позволяла разглядывать оспины своего рябого лица.

«Примерно в полночь сон наконец сжалился над игемоном. Судорожно зевнув, прокуратор расстегнул и сбросил плащ, снял опоясывающий рубаху ремень с широким стальным ножом в ножнах, положил его в кресло у ложа, снял сандалии и вытянулся. Банга тотчас поднялся к нему на постель и лёг рядом, голова к голове, и прокуратор, положив собаке руку на шею, закрыл наконец глаза. Только тогда заснул и пёс».

Конечно, не без вмешательства Высших Сил феноменально чуткий Булгаков заменил «дуру» Клавдию Прокулу умницей Бангой. Строгий и нелюдимый Пилат мгновенно потерял человеческую мелкомасштабность, приобретя в друге-Анубисе верного небесного поводыря. Будучи одновременно как бы и пёсьеголовым Христофором (Христоносцем), Банга помогал своему хозяину ни на мгновение не отрываться от Иешуа, даже во сне («голова к голове»), укрепляя чувство преданности, впервые охватившее грозного игемона. Это, безусловно, в контраст предательству Иуды.

«Ложе было в полутьме, закрываемое от луны колонной, но от ступеней крыльца к постели тянулась лунная лента. И лишь только прокуратор потерял связь с тем, что было вокруг него в действительности, он немедленно тронулся по светящейся дороге и пошёл по ней вверх, прямо к луне. Он даже рассмеялся во сне от счастья, до того всё сложилось прекрасно и неповторимо на прозрачной голубой дороге. Он шёл в сопровождении Банги, а рядом с ним шёл бродячий философ. Они спорили о чём-то очень сложном и важном, причём ни один из них не мог победить другого. Они ни в чём не сходились друг с другом, и от этого их спор был особенно интересен и нескончаем. Само собою разумеется, что сегодняшняя казнь оказалась чистейшим недоразумением — ведь вот же философ, выдумавший столь невероятно нелепую вещь вроде того, что все люди добрые, шёл рядом, следовательно, он был жив. И, конечно, совершенно ужасно было бы даже помыслить о том, что такого человека можно казнить. Казни не было! Не было! Вот в чём прелесть этого путешествия вверх по лестнице луны».

По существу, Булгаков открывает все карты. Счастливый смех прокуратора не мог бы звучать рядом с трупом столь обожаемого существа. И сама возможность этого переживается как смертельная опасность. Однако в подлые новейшие времена «идёт в зачёт» только потеря жизни; муки, позор и бесчестье «к рассмотрению не принимаются». Булгаков всё же не выпускает птицу тайны до конца: нигде по отношению Иешуа не произносится слово смерть, настойчиво повторяется уклончивое «казнь», как намёк на гражданскую казнь декабристов и петрашевцев, избегнувших виселицы или расстрела. Оттого-то блаженная радость Пилата во сне отнюдь не беспардонна и не идиотична; это реальное раскаяние и сокрушение пред ликом живого божества.

«Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет только к вечеру, и трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Га-Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок!

Вот, например, не трусил же теперешний прокуратор Иудеи, а бывший трибун в легионе, тогда, в Долине Дев, когда яростные германцы чуть на загрызли Крысобоя-Великана. Но, помилуйте меня, философ! Неужели вы, при вашем уме, допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?

— Да, да, — стонал и всхлипывал во сне Пилат.

Разумеется, погубит. Утром бы ещё не погубил, а теперь, ночью, взвесив всё, согласен погубить. Он пойдёт на всё, чтобы спасти от казни решительно ни в чём не виноватого безумного мечтателя и врача!»

Ключевое словосочетание на всё говорит о многом. Пилат уже апостол, уже боец. И теперь он не стал бы дёргать за тайные рычаги, а пошёл бы в лобовую атаку, ва-банк. Его дремлющий мозг проснулся, хотя первым о его славном прошлом вспомнил всезнающий Иешуа.

Мы теперь будем всегда вместе, — говорил ему во сне оборванный философ-бродяга, неизвестно каким образом ставший на дороге всадника с золотым копьём2. — Раз один — то, значит, тут же и другой! Помянут меня — сейчас же помянут и тебя! Меня — подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя — сына короля-зведочёта и дочери мельника Пилы.

— Да, уж ты не забудь, помяни меня, сына звездочёта, — просил во сне Пилат. И, заручившись во сне кивком идущего рядом с ним нищего из Эн-Сарида, жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся во сне».

Иешуа возвращает игемона к высоким реалиям его происхождения и духовного родства. Согласно легенде Пилат был сыном германского короля-звездочёта Ата и дочери мельника Пилы: «В Майнце жил король Ат, который умел читать судьбу людей по звёздам. Будучи однажды на охоте, он прочёл по звёздам, что если в этот час от него зачнёт женщина, то родится ребёнок, который станет могущественным и прославится. Так как король находился слишком далеко от Майнца, чтобы послать за супругой, он приказал выбрать для него какую-нибудь девушку по соседству. Случилось так, что ею стала прекрасная дочь мельника Пила. Она и родила Пилата» (71; 73). Наличие в имении обширной библиотеки говорит о том, что благая генетика не пропала втуне и в молодые годы «сын короля-звездочета» следовал тропою мудрости великого отца. Легенда эта усугубляется ещё одним обстоятельством: Ат в эзотерических преданиях идентифицируется с одним из трёх волхвов, пришедших приветствовать Христа при рождении. Речь идёт о Мельхиоре3, представлявшем Европу в этом наборе (двое других — Бальтазар и Каспар — олицетворяли Азию и Африку); в этом случае Ат — это уважительное «отец» перед именем или вместо него. Такая наследственность не могла не сказаться во всей линии поведения игемона, и значит, его военные будни, унылая чиновничья заурядь были лишь патиной на мельхиоровой сути души и натуры прокуратора. Перефразируя поэта, можно сказать: «Но лишь божественный глагол До уха чуткого коснётся, Душа Пилата встрепенётся, Как пробудившийся орёл».

Однако к средовеку Пилату в его философском одиночестве постепенно подобрались болезнь и усталость, и рыцарские скрепы организма ослабли. Предания свидетельствуют, что Пилат хотел и пытался спасти Христа, но струсил, «задрожал при имени кесаря», «вспомнил о страшном обвинении в оскорблении величества», «ему представился старый император Тиверий, мрачный, живший тогда на острове Капрее, скрывая от света своё прокажённое лицо, свою подозрительную злобу»4. Но даже краткое общение с Иешуа вернуло прежние силы: хитрый и изворотливый политик и воин-герой в нём мгновенно среагировали на вызов Каифы и не дали ему проиграть, а к вечеру довели степень самоотверженности до полного самозабвения. Потому он и выносит по поводу своей «минутной слабости» более строгий вердикт, чем непрямой укор Иешуа, саднящий, как удар плетью. На своё риторическое «помилуйте» он сам отвечает: «Не помилую никогда».

Что касается «подкидыша», то ведь и Пилат воспитывался в семье мельника, его связь с королём-звездочётом если и обнаружилась, то спустя годы и годы. Симметрия очевидная — оба являются «звёздными мальчиками», т. е. «старцами». Понятна такая полная отзывчивость на судьбу друг друга, бесконечная беседа на лунной дороге, нескончаемый спор. Образчик этого оппонирования представлен: «Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок!»

Символические качества Банги подтверждены его участием в этом надмирном шествии; он уже служит не только хозяину, но и хозяину хозяина — Иешуа.

И конечно, в этот эпизод вложена вся глубина личного переживания автора, — отсюда такая фантастическая достоверность.

Сначала Банга: «По-видимому, чехлы на нервах уже совершенно истрепались, а общение с моей собакой научило меня быть всегда настороже» (2; 232).

Теперь трусость: «Скажите, какой человеческий порок, по-вашему, самый главный? — спросил он меня однажды совершенно неожиданно.

Я стал в тупик и сказал, что не знаю, не думал об этом.

— А я знаю. Трусость — вот главный порок, потому что от него идут все остальные» (8; 293—294).

«Всё это было хорошо, но тем ужаснее было пробуждение игемона. Банга зарычал на луну, и скользкая, как бы укатанная маслом, голубая дорога перед прокуратором провалилась. Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, это что казнь была».

В последний, пятый, раз появилось ненавистное прокуратору слово, в котором доминировал смысл публичного надругательства над человеком: казнь — то, что наказывают произвести, и то, что показывают другим для острастки. Казнь — это знак беды, унижения, насилия; это то, что искажает целостный и гармонический состав личности. И казнь — была. Поэтому пробуждение игемона безрадостно.

Ожидаемый гость появляется на балконе. Начинается разговор «с тройным дном», хитрый речевой театр двух мастеров намёка и умолчания.

«Прежде чем начать говорить, Афраний, по своему обыкновению. оглянулся и ушёл в тень и, убедившись, что, кроме Банги, лишних на балконе нет, тихо сказал:

— Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы. Я не сумел уберечь Иуду из Кириафа, его зарезали. Прошу суд и отставку».

Читай: задание выполнено, всё произошло, как вы хотели. Форма подачи юридически безукоризненна, если не считать конспиративную интимность покаяния. Статус «чиновников при исполнении» должен быть соблюдён до конца, а разговор легитимен, как бы на ухо императору; поэтому в ход идут мимика, жесты, взгляды, причём от Афрания как подчинённого требуется двойная доза изворотливости.

Достаётся мешок с «тридцатью сребрениками», и начинается обсуждение содержания 12-го аркана. Мифологема двенадцатого апостола Канона и опрокинутого эзотерики исследуется в сугубо детективном ключе. Пилату даже приходится извиняться за недоверчивость, ссылаясь на плохой сон с постоянно повторяющимся сновидением: прогулкой по лунному лучу. Он дипломатично не упоминает собеседника, а Афраний тактично не задаёт наводящих вопросов, но его абсолютная проницательность не оставляет места иным предположениям как тому, что он это знает наверное.

Пускаются в ход «интеллектуальные шахматы» версий: где искать Иуду и кто его убил. Восемьдесят процентов доклада Афрания говорится как бы для третьего лица, ведущего протокол, и только двадцать является прямой информацией для прокуратора. Безусловно, Воландовским духом веет от исполнительного начальника тайной службы, эзотерика это подтверждает: и пятнадцать лет работы в Иудее, на что он ссылается, и призыв «рассуждать логически», и нечеловеческая проницательность. Именно от Афрания, который знает о Иешуа почти всё, Пилат (и мы вместе с ним) узнаёт, что вокруг Бродячего философа был кружок последователей-«фантазёров». Слово «кружок» в данном случае особенно уместно, как ореол вокруг Круглого Дурака 21-го аркана и овальная рама вокруг центрального персонажа 22-го; в тексте Романа оно в «хоровом кружке» Коровьева получает карнавальную вывороточность, снимающую малейшую выспренность в изложении новозаветного материала.

Ярость, с какой Афраний отвергает предположение, что не обошлось без участия женщины5 прямо указывает прокуратору: он абсолютно прав, но как раз по этой причине и не следует выдвигать подобную версию убийства.

Пилат на лету славливает намёк и просит гостя поделиться его догадкой. Тогда Афраний и проговаривает давно и чётко отработанную легенду, такую, что и «комар носа не подточит». «Замечательная мысль!» — подхватывает интеллектуал-игемон, увлечённый игрой ума начальника тайной службы и одновременно испытывая его версию на прочность аргументации, — «Вы совершенно убедили меня».

Вместе с тем официальный вариант легенды, трактующий, что Иуда повесился (более всего соответствующий семантеме «тридцати сребреников») тонко присутствует в тексте. Афраний, «извиняясь» за свою «оплошность», говорит:

Моя охрана упустила его вечером на базаре после того, как он покинул дворец Каифы. Как это произошло, не постигаю. Этого ещё не было в моей жизни. Он был взят в наблюдение тотчас же после нашего разговора. Но в районе базара он переложился куда-то, сделал такую странную петлю, что бесследно ушёл».

С одной стороны, Афраний лишний раз заявляет о безупречности своей службы, с другой — указывает, что Иуда был не просто стяжателем-любителем, а весьма многоопытным шпионом-профессионалом, в силу чего ему и удалось перехитрить своих опекунов. Но официальная версия взвешивается прямо и беспристрастно:

«— Да, Афраний, вот что внезапно мне пришло в голову: не покончил ли он сам с собой?

— О нет, прокуратор, — даже откинувшись от удивления в кресле, ответил Афраний, — простите меня, но это совершенно невероятно!

— Ах, в этом городе всё вероятно! Я готов спорить, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу.

Тут Афраний метнул в прокуратора свой взгляд, подумал и ответил:

— Это может быть, прокуратор».

Получается, в Новый Завет вошла дезинформация, распространённая по приказу Пилата начальником тайной службы!

И вердикт прокуратора по поводу «проделанной работы»:

Так. Объявляю вам, что я не считаю нужным отдавать вас под суд. Вы сделали всё, что могли, и никто в мире, — тут прокуратор улыбнулся, — не сумел бы сделать больше вашего! Взыщите с сыщиков, потерявших Иуду. Но и тут, предупреждаю вас, я не хотел бы, чтобы взыскание было хоть сколько-нибудь строгим. В конце концов, мы сделали всё для того, чтобы позаботиться об этом негодяе! Да, я забыл спросить, — прокуратор потёр лоб, — как же они ухитрились подбросить деньги Каифе?

— Видите ли, прокуратор... Это не особенно сложно. Мстители прошли в тылу дворца Каифы, там, где переулок господствует над задним двором. Они перебросили пакет через забор.

— С запиской?

— Да, точно так, как вы и предполагали, прокуратор. Да, впрочем, — тут Афраний сорвал печать с пакета и показал его внутренность Пилату.

— Помилуйте, что вы делаете, Афраний, ведь печати-то, наверно храмовые!

— Прокуратору не стоит беспокоить себя этим вопросом, — ответил Афраний, закрывая пакет.

— Неужели все печати есть у вас? — рассмеявшись, спросил Пилат.

— Иначе быть не может, прокуратор, — без всякого смеха, очень сурово ответил Афраний».

Последнее замечание потрясает более всего. Особенно в аспекте тематизма «Апокалипсиса» Иоанна. Это наиболее «воландовское» в Афрании — не только всезнание, но и всемогущество, не выставляемое напоказ. И снять любую печать, и надеть её не представляет для него проблемы. Посему «негодяй» в отношении Иуды звучит как приговор Страшного суда к полной и окончательной аннигиляции. Во всяком случае, то, что Афраний в большей степени, чем пожелал прокуратор, выполнял волю Божью, не подлежит ни малейшему сомнению. Вот почему, когда завершается разговор об Иуде, из его уст звучит ключевое слово Мессия:

Так что он, конечно, не встанет?

— Нет, прокуратор, он встанет, — ответил, улыбаясь философски, Афраний, — когда труба Мессии, которого здесь ожидают, прозвучит над ним. Но ранее он не встанет.

— Довольно, Афраний! Этот вопрос ясен. Перейдём к погребению.

— Казнённые погребены, прокуратор.

— О Афраний, отдать вас под суд было бы преступлением. Вы достойны наивысшей награды. Как было?»

Начинается святая святых и тайная тайных.

И только профанное свойство проглатывать первые строки текста оставляет «искателей» без ответа. А в них содержится просто оглушительная информация. И к восприятию её Булгаков тщательно готовит читателя.

Вначале разговор намёками и экивоками касается событий, в чём мы принимали участие как очевидцы и можем постичь язык подразумеваний, сравнивая и сопоставляя то, что говорится, с тем, что было на самом деле. Как только мы овладеваем этим хитрым языком, разговор переходит к событиям, которых мы не наблюдаем, но которые являются прямым продолжением предыдущих. Таковы сцены с забрасыванием кошеля и переполохом у Каифы. «Натасканному» читателю предоставляется возможность самому реконструировать подлинный ход событий, очищая в уме текст от «языковых загогулин». Мы понимаем, восхищаясь прозрачностью намёка и полной легитимностью с точки зрения «шмона», что под «мстителями» имеются ввиду сам Афраний и заказчик Пилат. Нам предстоит оторваться от взлётной полосы подсказок и перейти в свободное парение в пространстве действительно чрезвычайно важного, сугубо секретного — событий, так и не ставших достоянием широкой гласности. Поскольку исполнителю вменялось в обязанность угадать и точно выполнить подлинные желания шефа, но исключалась возможность подробно отчитаться по существу, то только общим выражением лица он мог дать понять о выполнении подразумевавшегося.

Дуэтная слаженность Афрания и Пилата такова, что несмотря на особые предосторожности в указаниях по выполнению второй, наиболее сложной, ответственной и секретной части задания Афраний с полунамёка всё понял правильно и исполнил. И по двум словам (!), и по виду Афрания в момент их диалога Пилат это уразумел.

«Вы достойны наивысшей награды» — такая невероятная оценка действий Афрания насчёт событий, лежащих на поверхности, была бы просто невозможна.

Действительно, за что награда-то? Да ещё «наивысшая»?! За то, что трёх казнённых по закону отвезли и зарыли, сильно не афишируя? — Эту заурядную работу могли выполнить и низшие подчинённые начальника тайной службы6 без всяких проблем. Почему же он сам и его ближайший помощник должны были хлопотать и суетиться, и о чём собственно?

Ответы на эти вопросы должно дать наше воображение, использовав для прочтения подлинного хода событий ключи, приобретённые в игре намёков предыдущего разговора. Булгаков, тщательно работавший над шлифовкой и углублением нашего понимания, теперь оставляет нас почти без поддержки. Слишком серьёзной темы касается разговор.

«Афраний начал рассказывать и рассказал, что в то время, как он сам занимался делом Иуды, команда тайной стражи7, руководимая его помощником, достигла холма, когда наступил вечер. Одного тела на верхушке она не обнаружила. Пилат вздрогнул, сказал хрипло:

— Ах, как же я этого не предвидел!

— Не стоит беспокоиться, прокуратор, — сказал Афраний и продолжал повествовать».

Подлинное волнение Пилата («вздрогнул», «сказал хрипло») связано со спасением Иешуа, выполненным почти полностью по угаданному желанию его понятливыми подчинёнными, тогда как сомнительной достоверности восклицание произнесено сугубо «для протокола» и вызвало бы знаменитое «Не верю!» въедливого Станиславского, буде он оказался рядом. Главное: Афраний не только предугадал всё, что было возможно, но ещё это всё и выполнил.

«Тела Дисмаса и Гестаса с выклеванными хищными птицами глазами подняли и тотчас же бросились на поиски третьего тела. Его обнаружили в очень скором времени. Некий человек...

— Левий Матвей, — не вопросительно, а скорее утвердительно сказал Пилат.

— Да, прокуратор...

Левий Матвей прятался в пещере на северном склоне Лысого Черепа, дожидаясь тьмы. Голое тело Иешуа Га-Ноцри было с ним. Когда стража вошла в пещеру с факелом, Левий впал в отчаяние и злобу. Он кричал о том, что не совершил никакого преступления и что всякий человек, согласно закону, имеет право похоронить казнённого преступника, если пожелает. Левий Матвей говорил, что не хочет расставаться с этим телом. Он был возбуждён, выкрикивал что-то бессвязное, то просил, то угрожал и проклинал...»

Здесь всё — лицедейство и иносказание.

Стража не удивилась, увидев срезанными тела. Она не искала пропажу, потому что Левий уже давно был под наблюдением. Не исключено, что пещера заранее была приготовлена. Впрочем, находившийся в аффектации бывший сборщик податей так ничего и не понял. Подмигам он не поддался — то ли не увидел, то ли, увидев, не поверил глазам своим. Пришлось у него ласково отнимать добычу. Тем более, что он был абсолютно прав, ссылаясь на закон. Фраза насчёт тела выглядела как его личное препирательство с Азраилом в смертный далёкий час, и Булгаков не пропускает этой забавной коллизии. Судя по всему, в мандраже Левий не заметил, что Иешуа действительно находится только в каталепсии.

Его пришлось схватить? — мрачно спросил Пилат.

— Нет, прокуратор, нет, — очень успокоительно ответил Афраний, — дерзкого безумца удалось успокоить, объяснив, что тело будет погребено».

И то, не съесть же его решились! А «надругательство» уже было — над человеком, не над «телом». Так что упёртость Матвея была инерцией предыдущих неосуществлённых намерений и обычной жадностью собственника.

«Левий, осмыслив сказанное, утих, но заявил, что он никуда не уйдёт и желает участвовать в погребении. Он сказал, что он не уйдёт, даже если его начнут убивать, и даже предлагал для этой цели хлебный нож, который был с ним.

— Его прогнали? — сдавленным голосом спросил Пилат.

— Нет, прокуратор, нет. Мой помощник разрешил ему участвовать в погребении.

— Кто из ваших помощников руководил этим? — спросил Пилат.

— Толмай, — ответил Афраний и прибавил в тревоге: — Может быть, он допустил ошибку?

— Продолжайте, — ответил Пилат, — ошибки не было. Я вообще начинаю немного теряться, Афраний, я, по-видимому, имею дело с человеком, который никогда не делает ошибок. Этот человек — вы».

Начальник тайной стражи до конца понял не только высказанные окольно или вообще безмолвно пожелания игемона, но и все его тайные мысли.

Дьявольская проницательность Афрания невольно заставляет вспомнить Воланда; впечатление ещё более усиливается, когда в имени помощника (Толмай — толмач) начинает высвечиваться Коровьев с его «должностью» переводчика «иностранного специалиста». Булгаков, безусловно, подразумевал подобную аналогию, хотя прямое отождествление недопустимо (несмотря на хвастовство Азазелло в ранних редакциях). Проблема докетизма, т. е. перенос фантомной структуры Воланда (и его свиты) на Христа, сделала автора МиМ особенно осторожным в этом вопросе. Позиция Булгакова — категорический и безусловный реализм или, если угодно, антидокетизм во всех элементах описания. Афраний — это намёк и «обратное напоминание» о Воланде.

«Левия Матвея взяли в повозку вместе с телами казнённых и часа через два достигли пустынного ущелья к северу от Ершалаима. Там команда, работая посменно, в течение часа выкопала глубокую яму и в ней похоронила трёх казнённых.

— Обнажёнными?

— Нет, прокуратор, — команда взяла с собой для этой цели хитоны. На пальцы погребаемым были надеты кольца. Иешуа с одной нарезкой, Дисмасу с двумя и Гестасу с тремя. Яма зарыта, завалена камнями. Опознавательный знак Толмаю известен».

Происходит самое таинственное: «сальто мортале» поручения.

Следя за пересохшим от волнения горлом («сдавленный голос» трепетных вопросов с опаской услышать об ошибочном шаге исполнителей не высказанной впрямую воли), за малейшими деталями процедуры и восстанавливая по ним подспудную часть событий, о которой Афраний не может заявить в открытую, Пилат дошёл до кульминации, и нигде не увидев «шва», остановился в недоумении: Обнажёнными?

Конечно, невероятно мудро было взять с собой Левия, чтобы у акции был сторонний свидетель. Это — довод, алиби и легенда. Но как на его глазах можно было подменить «тело»?

А вот это — «не стоит беспокоиться, игемон» — дело техники и профессионализма команды Афрания, и именно поиск подходящего по параметрам трупа и транспортировка его к месту событии заняла большую часть времени начальника тайной стражи.

Судя по всему, тело подменил Толмай при закутывании в хитоны (в другой повозке, нежели та, где находился Левий и охрана); изуродованные лица всех трёх трупов (у двух птицы выклевали глаза, над третьим поработали «специалисты») не дали бы возможность идентифицировать погребённых даже в случае эксгумации. Фокус с кольцами остаётся внутренней римской уловкой; в случае шмона Толмаю следовало верить на слово.

Задав испуганно вопрос: Обнажёнными? Пилат переполошился: если (из соображений меньшего риска) Иешуа сначала закопали (при Левии), а потом извлекли (уже без «свидетеля»), что можно было проделать и с обнажёнными телами, то за время нахождения под землёй Иешуа мог задохнуться.

Поэтому такое тревожное Обнажёнными? — из опасения, что проницательность или смелость могли в этом случае Афранию отказать. И в третий раз звучит музыкой для слуха Пилата пронзительное «Нет, прокуратор, нет» (в третий раз — с усечённым повтором), после чего абсолютное совершенство Афрания становится очевидным.

Теперь — оглушительная по высоте кода:

Ах, если б я мог предвидеть! — морщась, заговорил Пилат. — Ведь мне нужно было бы повидать Левия Матвея...

— Он здесь, прокуратор.

Пилат, широко расширив глаза, глядел некоторое время на Афрания, а потом сказал так:

— Благодарю вас за всё, что сделано по этому делу. Прошу вас завтра прислать мне Толмая, объявив ему заранее, что я доволен им, а вас, Афраний, — тут прокуратор вынул из кармана пояса, лежащего на столе, перстень и подал его начальнику тайной службы, — прошу принять это на память.

Афраний поклонился, молвил:

— Большая честь, прокуратор.

— Команде, производившей погребение, прошу выдать награды. Сыщикам, упустившим Иуду, выговор. А Левия Матвея сейчас ко мне. Мне нужны подробности по делу Иешуа.

— Слушаю, прокуратор, — отозвался Афраний...»

С высоты понятой до конца тайны непостижимо, как можно интерпретировать драматизм этого диалога без выяснения подоплёки. Столько эмоций и напряжения вокруг, казалось, зауряднейшего действия. Свинцовая инерция Канона такова, что никто до сих пор не обратил внимания на это бросающееся в глаза несоответствие. Конечно, из-за отсутствия цельной картины тайных обстоятельств и в угоду идеологии Савла из Тарса, которая не может существовать рядом с живым Иисусом и только и мечтает быстрее от него избавиться и забыть. Не то духовная культура, внутри коей словосочетание «мёртвый Иисус» в принципе невозможно.

Как ни был потрясён Пилат мерой понимания своего «тайного тайных» начальником тайной службы, но и он, зная своего подчинённого по прежним деяниям, оказался не менее предусмотрителен: награда Афранию уже была приготовлена, и, доставая её из кармана сверху лежащего пояса, Пилат дал понять, что не только вся тайная часть поручения угадана до конца и выполнена точно, но что он почти и не сомневался в этом.

Только теперь, когда «дело сделано», он может толковать с Матвеем раскованно и свободно.

«Вместо Афрания на балкон вступил неизвестный маленький и тощий человек рядом с гигантом кентурионом. Этот второй, поймав взгляд прокуратора, тотчас отступил в сад и скрылся.

Прокуратор изучал пришедшего человека жадными и немного испуганными глазами. Так смотрят на того, о ком слышали много, о ком и сами думали и кто наконец появился.

Пришедший человек, лет под сорок, был чёрен, оборван, покрыт засохшей грязью, смотрел по-волчьи, исподлобья. Словом, он был очень непригляден и скорее всего походил на городского нищего, каких много толчётся на террасах храма или на базарах шумного и грязного Нижнего Города».

Уже в экспозиции сцены заявлены важные символические реалии, делающие многозначительным в исторической перспективе данный разговор, своего рода очную ставку двух волков, двух судей, прокурора и прокуратора. Внешность Матвея списана с сохранившихся описаний Савла из Тарса8 (Павел, т. е. «маленький»; можно было бы добавить к набору — жилистый, свирепый, кривоногий; сути это не меняет).

Главная задача задуманной Пилатом встречи — навести мосты взаимопонимания, установить контакты и взаимодействие «тайных поклонников» Иешуа и «кружка» его ближних последователей-«фантазёров». Множественное число в данном случае сузилось до столкновения двух характеров, которому Пилат изо всех сил тщится придать комплементарность. 13-й аркан возраста пришедшего даёт о себе знать: Левий Матвей злобен и мрачен, как смерть; преображением в нём и не пахнет.

Пилат мягок и обходителен с оборванцем, но суммой вопросов и предложений пытается выяснить, догадывается ли Левий о подлинном положении дел с Иешуа.

Выясняется, что нет, — такие тонкости ему не по уму.

<...> Я призвал тебя, чтобы ты показал мне нож, который был у тебя.

— Солдаты отняли его у меня, когда вводили сюда, — ответил Левий и добавил мрачно: — Вы мне его верните, мне его надо отдать хозяину, я его украл.

— Зачем?

— Чтобы верёвки перерезать, — ответил Левий.

— Марк! — крикнул прокуратор, и кентурион вступил под колонны. — Нож его мне дайте.

Кентурион вынул из одного из двух чехлов на поясе грязный хлебный нож и подал его прокуратору, а сам удалился.

— А у кого взял нож?

— В хлебной лавке у Хевронских ворот, как войдёшь в город, сейчас же налево.

Пилат поглядел на широкое лезвие, попробовал пальцем, остёр ли нож, зачем-то, и сказал:

— Насчёт ножа не беспокойся, нож вернут в лавку».

Этот эпизод требует особенно тщательного прочтения.

Почему прокуратора так заинтересовал этот самый «таинственный нож» и почему он рассматривает его на виду у Левия Матвея?

Во-первых, он слегка осаживает прокурорский пафос фаната, заставляя его соврать о цели кражи из хлебной лавки. В конце концов Левий сделал с ножом только то, что ему позволили сделать. Так что мрачное чревовещание насчёт верёвок носит констатирующий характер.

Во-вторых, поигрывая ножом, Пилат даёт понять, что если бы смерть Иешуа была запрограммирована, Левию позволили бы добраться до повозки с учителем и избавить его от мучений — ибо это было в интересах прокуратора. А поскольку ему не позволили совершить свой замысел, значит задумано было нечто лучшее, сохраняющее жизнь и Левию, и Иешуа.

В-третьих, Пилат намекает, что и украсть нож, и добраться до места казни, и перерезать верёвки, и унести тело Левию попустили, не спуская с него ни на минуту контролирующего ока — его ока.

В-четвёртых, что оба волка имели дело с ножом, правда, Пилат через посредников, и это должно их роднить.

В-пятых, Пилат даёт понять, что обращение и его, и Левия к ножу резко отделяет их от Иешуа и примиряет в равной второсортности в сравнении с совершенством, кротостью и мудростью Учителя.

Но... недалёкий да ещё к тому же затравленный Левий Матвей не понимает намёков игемона, и Пилат пробует зацепить его через слово.

А теперь мне нужно второе: покажи хартию, которую ты носишь с собой и где записаны слова Иешуа.

Левий с ненавистью поглядел на Пилата и улыбнулся столь недоброй улыбкой, что лицо его обезобразилось совершенно.

— Всё хотите отнять? И последнее, что имею? — спросил он.

— Я не сказал тебе — отдай, — ответил Пилат, — я сказал — покажи.

Левий порылся за пазухой и вынул свиток пергамента. Пилат взял его, развернул, расстелил между огнями и, щурясь, стал изучать малоразборчивые чернильные знаки. Трудно было понять эти корявые строчки; и Пилат морщился и склонялся к самому пергаменту, водил пальцем по строчкам. Ему удалось всё-таки разобрать, что записанное представляет собой несвязную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и поэтических отрывков. Кое-что Пилат прочёл: «Смерти нет... Вчера мы ели сладкие весенние баккуроты...»

Гримасничая от напряжения, Пилат щурился, читал: «Мы увидим чистую реку воды жизни... Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл...»9

Тут Пилат вздрогнул. В последних строчках пергамента он разобрал слова: «...большего порока... трусость».

Пилат свернул пергамент и резким движением подал его Левию».

Чистые алмазики светлого слова Иешуа озаряют мрачную сцену волчьего противостояния. Первым очеловечивается Пилат. Его волчий оскал понять можно: у него рядом не было светоча — Иешуа; а вот хищные клыки Левия — неизвинительны.

Возьми, — сказал он и, помолчав, добавил: — Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет.

Левий встал и ответил:

— Нет, я не хочу.

— Почему? — темнея лицом, спросил прокуратор. — Я тебе неприятен, ты меня боишься?

Та же плохая улыбка исказила лицо Левия, и он сказал:

— Нет, потому что ты будешь меня бояться. Тебе не очень-то легко будет смотреть в лицо мне после того, как ты его убил».

Значит, Левий Матвей так ничего и не понял. Он принял события один к одному. Сговор с ним невозможен. Это плохо — контакт тайного апостолата с явным установить так и не удалось. Оказалось нереально навести мосты сообщения и объединить силы. Обе группы адептов Иешуа пошли каждая своей дорогой — договориться не смогли, а «очники» и не захотели. Предложения прокуратора были восприняты как запоздалое раскаяние, желание замазать вину и подольститься.

С другой стороны, это было хорошо, поскольку единственный свидетель, оказывается, намертво заглотал дезу и о сохранности тайны можно не беспокоиться.

Самое забавное и грустное в том, что согласись Левий на Кесарию, не исключено, что он мог бы там встретиться с обожаемым равви. Но есть люди, которые только в ущемлённом состоянии чувствует себя в полном комфорте. И мистик Пилат не стал упрашивать экс-собиралу налогов. Вепрь не воспользовался своим шансом.

Молчи, — ответил Пилат, — возьми денег.

Левий отрицательно покачал головой, а прокуратор продолжал:

— Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо, если б это было так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь. Имей в виду, что он перед смертью10 сказал, что он никого не винит, — Пилат значительно поднял палец, лицо Пилата дёргалось. — И сам он непременно взял бы что-нибудь. Ты жесток, а тот жестоким не был. Куда ты пойдёшь?»

Не имея никакой возможности сказать правду и оставив попытки взаимопонимания на полунамёках, Пилат пытается урезонить фаната с высоты сына короля звездочёта, из горних палестин духовной культуры, впрочем, уже в виде резюме. Патетический пассаж насчёт жестокости является всего лишь иносказательным описанием Главы Ведомства Милосердия. Однако всё это остаётся вне понимания «одноклеточного» Матвея. Бог Тот недоступен для его утлых мозгов.

После этого всё серьёзное уходит. С фразы «Куда ты пойдёшь?» начинается игривая детективная кода.

«Левий вдруг приблизился к столу, упёрся в него обеими руками и, глядя горящими глазами на прокуратора, зашептал ему:

— Ты, игемон, знай, что я в Ершалаиме зарежу одного человека. Мне хочется тебе это сказать, чтобы ты знал, что кровь ещё будет.

— Я тоже знаю, что она ещё будет, — ответил Пилат, — своими словами ты меня не удивил. Ты, конечно, хочешь зарезать меня?

— Тебя мне зарезать не удастся, — ответил Левий, оскалившись и улыбаясь, — я не такой глупый человек, чтобы на это рассчитывать, но я зарежу Иуду из Кириафа, я этому посвящу остаток жизни».

Вся эта псовая охота и каннибальская лирика, до которой снисходит с высот своего знания подлинного положения вещей прокуратор, занимает его замызганного визави с потрохами. Пилат решается доверить ему одну из двух своих тайн, совсем пустяковую по сравнению с главной. И с каннибальским же сладострастием отвечает своему кровожадному собеседнику.

«Тут наслаждение выразилось в глазах прокуратора, и он, поманив к себе пальцем поближе Левия Матвея, сказал:

— Это тебе сделать не удастся, ты себя не беспокой. Иуду этой ночью уже зарезали.

Левий отпрыгнул от стола, дико озираясь, и выкрикнул:

— Кто это сделал?

— Не будь ревнив, — скалясь, ответил Пилат и потёр руки, — я боюсь, что были поклонники у него и кроме тебя.

— Кто это сделал? — шёпотом повторил Левий.

Пилат ответил ему:

— Это сделал я.

Левий открыл рот, уставился на прокуратора, а тот сказал тихо:

— Это, конечно, немного сделано, но всё-таки это сделал я. — И прибавил: — Ну, а теперь возьмёшь что-нибудь?

Левий подумал, смягчился и наконец сказал:

— Вели мне дать кусок чистого пергамента».

Эта весёлая и азартная перепалка с вытаскиванием умопомрачительного козыря могла быть произведена только лёгкой, свободной от преступления душой. Другая душа, готовая к преступлению, тоже осталась незапятнанной, к счастью. И не узнавший всей правды Левий Матвей смягчился. Пилат же заснул после его ухода с чистым сердцем победителя.

Главным победителем был, конечно, Иешуа, не спасовавший перед лицом смерти, позора и истязаний, не отступивший от своих убеждений и не предавший Истины, то есть Отца Своего Небесного и Самого Себя. Человечество было бы последним дерьмом, не достойным дальнейшего существования, если бы не спасло его в последний момент.

К счастью, худшего не случилось. Только поэтому история идёт дальше.

Вернёмся к поэтике и гнозису Седьмой сефиры.

«Прошёл час. Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцвела, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щёку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга.

Так встретил рассвет пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат».

Примечания

1. Сын Грома Иоанн проявился и здесь.

2. Здесь особенно чётко манифестируется шекспировская идеограмма, придуманная Ф. Бэконом.

3. Мельхиор, мельки-ор — царь золота, «золотой царь» объясняет золото копья Пилата.

4. Фаррар Ф. Жизнь Иисуса Христа. М., 1888; 455.

5. Почему-то называемого профанами тринадцатым, вероятно Христос в этом случае был посчитан в «общей куче».

6. Впечатляет астральное значение сефиры Нецах Венера.

7. Булгаков постоянно варьирует, взаимозаменяя слова «тайная служба» и «тайная стража» и тем идентифицируя их.

8. Достоверных данных о внешности подлинных апостолов и евангелистов нет.

9. Булгаков почти дословно воспроизводит текст Апокалипсиса Иоанна 22, 1: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца».

10. Эта первая и последняя «смерть» по отношению к Иешуа. Пилат оставляет Левия в его унылом Тринадцатом аркане.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |