МиМ ни разу не разбирался как супертекст. Т. е. текст, ниспосланный на Землю Высшими Силами как Откровение Истины, — а это именно так. В этом его победительная энергетика, завладевающая умами и сердцами читателей. Лучшие люди планеты признают его не просто Пятым Евангелием1, а Евангелием, перекрывающим силой достоверности все остальные. И дело не в том, сколько евангелий каждый имеет в виду: только лишь канонические четыре или и сумму апокрифических (их уже найдено около ста). Дело здесь в принципе: является ли Откровение о Высшем разовой ситуацией начала нашей эры или это постояннодействующая на Земле? Тысячу девятьсот лет (цифры из Булгаковских черновиков Романа) люди склонялись к первому, но вот наступило время, и пришёл человек, явивший второе. Он был выбран Высшими Силами, облечён миссией, и миссия эта была выполнена им до конца.

Речь не идёт о бель летр, т. е. «литературном» произведении, хотя всегда сакральные тексты человечество признаёт шедеврами искусства слова. (Ещё бы, суетность всех развлекающих или назидающих опусов категорически преходяща в силу их прикладного характера: они прикладываются к своему времени, и успех их поэтому временный; люди же хотят поставить в красный угол своей души нечто нетленное, вечное, как и сама душа.) Претензии «литературы» на вековечность основаны на недоразумении: litteature давно уже стало litterateur — коловращение букв; фиксация же истины производится при помощи littera-statique, чему в русской народной эзотерике соответствует: Что написано пером, не вырубишь топором2. Поразительно, люди до сих пор не обратили внимания на близость этой гностической формулы к знаменитому Булгаковскому «Рукописи не горят».

Долго мучается человечество, нащупывая образы и формы правды; но вот однажды является Художник (он же — Духовный мастер), который доводит это рыхлое месиво «до ума», используя сотворённое до него как полуфабрикат. Так и должно быть. Духовный мастер — это тот, кто приходит в конце строительства, а не в его начале; он упорядочивает (т. е. космизирует) пёстрое tutti frutti, завершает его и переводит целое в разряд совершенства. Так делал Гомер, сводя воедино песни безымянных аэдов, так поступал Данте, создавая поэтическую сумму средневековой философии в своей «Божественной Комедии», так действовал Сервантес, соединяя в цельную панораму рыцарский роман европейского Возрождения; аналогично выстраивали корпус текстов своего коллективного псевдонима «Шекспир» и английские розенкрейцеры во главе с Френсисом Бэконом. Духовная культура является своего рода высокогорьем культуры в целом, поэтому масштабные творения (не по размеру только, но и по смысловому размаху) обязательно включают её сокровища с мощнейшей эзотерической сердцевиной. Когда Булгаков говорил (ответственность этого высказывания невозможно преувеличить в те убойные времена): я — МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, он, как Дон Кихот, шёл навстречу опасности с открытым забралом (тотчас же могли и забрать); экзаменацию на смелость он выдержал с честью. Закон эзотерики гласит: за всё надо платить, и Булгаков за своё звание заплатил сполна. Какая уж тут «литература»! Это высший знак и судьба. Как «Братья Карамазовы» и «Идиот» покоятся на смертном приговоре Достоевскому с последующей эпилепсией, так же и «Мастер и Маргарита» положен на бархатное ложе сожжённых в неравном поединке с Молохом нервов.

Написать подлинно мистическое произведение не будучи мистиком — невозможно. Быть же мистиком — значит включиться во взаимный энергоинформационный обмен с Высшими Силами, выйти на Свет Божий из тараканьей тьмы невежества и ничтожества, перестать вести растительное существование и относиться к известному роду животных из убийственной формулы Нового Завета. А чтобы нести истину другим, нужно стать духовным мастером, и только тогда рекомендация Христа становится прямым руководством к действию: ученики (будущие мастера), «не мечите margaritas ante porcos». Отсюда и название супертекста.

Итак, чтобы из мальчика, рождённого в Киеве 3.V.1891 года, получился поэт3 и пророк, нужно было сразу подсоединить его к сообщающейся системе двух миров — это путь всех, кто взят на учёт Высшими Силами персонально. Тройка числа и пятёрка месяца дают чёткие ориентиры мистериального пространства-времени будущего Романа: среда, четверг, пятница — третий, четвертый и пятый дни страстной недели, когда происходят основные события сюжета, далеко не случайны4. С «пятостью» (например, желание из чувства самосохранения попятиться назад, ибо страшно так, что просто спятить можно), пятеричностью (до распятия включительно) Булгаков вообще намаялся5. Он грыз себя за то, что совершил «пять роковых ошибок» в жизни6 и тем самым себя запятнал. В этом случае он всего лишь достиг мистического соответствия 19-му аркану Солнце, к которому был привязан годом своего рождения (1 + 8 + 9 + 1 = 19). Эта же дата в аспекте раскрытия внутреннего смысла рисунка судьбы может быть прочтена следующим образом: Маг (1 аркан) становится Правосудием (8 аркан) и затем Отшельником7 (9 аркан) несёт человеку огонь истины, дабы он смелее и беззаветнее взбирался по «лестнице восхождения» (10—22 арканы) и становился Магом, закончив путь земного ученичества.

Чтобы свободно сообщаться с тем миром, необходимо преодолеть весь посвятительный круг, особенно стратификационные арканы (с 8-го по 15-й). Тут и Повешенный (12-й аркан), и Смерть (13-й аркан), и Время, оно же Терпение (14-й аркан). Булгаков принёс себя в жертву России, дважды отказавшись от эмиграции. В первом случае он разделил бы судьбу своих младших братьев, кому он же и помогал материально! Во втором — он загорал бы на Ривьере рядом с Е. Замятиным, поставив крест на творчестве.

Несколько раз Булгаков заглядывал в глаза смерти. — Мог быть расстрелян как дезертир в 1919, выявлен и уничтожен как «доброволец» в захваченном красными Владикавказе, мог погибнуть от морфинизма во время работы врачом.

1. Т.Н. Лаппа: «Он прибежал совершенно невменяемый, весь дрожал. Рассказывал: его уводили вместе со всеми из города, прошли мост, там дальше столбы или колонны... Он отстал, кинулся за столб — и его не заметили... После этого заболел, не мог вставать» (8; 118).

Любопытно: спрятался за столб. Слово столб включает в себя семантику числа сто (19-й аркан Солнце), а сто входит корнем вечности в фамилии двух величайших русских писателей: Достоевский и Толстой. Так что это они спасли его в первый раз (в аспекте Булгаковской «мистики кирпича»).

2. Т.Н. Лаппа: «Тогда Михаил говорит: «Я поеду за границу. Но ты не беспокойся, где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову». <...> Ходили на пристань, в порт он ходил, всё искал кого-то, чтоб его в трюме спрятали или ещё как, но тоже ничего не получалось, потому что денег не было. А ещё он очень боялся, что его выдадут. Очень боялся»(12, 90). Позже, уже в Москве, он укорял Т.Н.: «Ты не сильная женщина! Если бы ты была сильной — ты бы сумела вывезти меня больного» (тифом — ещё одно заглядывание по ту сторону бытия. — ОК) (22; 377).

«Был май месяц; Михаил ходил ещё с палкой, опирался на мою руку. В это время как раз приехали коммунисты, какая-то комиссия, разыскивали белогвардейцев. И я слышу, как кто-то говорит: «Вот этот печатался в белогвардейских газетах». «Уйдём, уйдём отсюда скорей!» — говорю Михаилу. И мы сразу же ушли. Я вообще не понимаю, как он в тот год остался жив — его десять раз могли опознать!» (3; 101).

3. Во время службы военным врачом в 1917 году Булгаков пристрастился к наркотикам после случайного заражения дифтеритом. И всё-таки морфинизм удалось победить (редчайший случай!). Отчим Булгакова И.П. Воскресенский (обратите внимание на фамилию) «посоветовал Т.Н. Лаппа постепенно уменьшать дозы наркотика в растворе, в конце концов полностью заменив его дистиллированной водой. В результате Булгаков отвык от морфия» (5; 359).

4. Уже в самом конце пути, в сентябре 1939 года, после резкого ухудшения состояния здоровья «светила медицины», обследовав пациента, подписали Булгакову смертный приговор, безжалостно уточнив, что это дело трёх дней. Однако Высшие Силы дали возможность «на нуле горючего» довести до совершенства рукопись Романа и упокоили в 1940 году (1 + 9 + 4 + 0 = 14), т. е. в недрах 14-го аркана Время, ибо Время теперь уже работало на него. Терпение — а он вынужден был его набраться — приготовило автору МиМ в конце концов царские дары. Когда современники утешали, мол, «ничего, после смерти всё будет напечатано» (что приводило Булгакова в неистовство), они даже не подозревали, с каким жутким ущербом для их собственных репутаций это произойдёт. Cuique suum — каждому своё. В вечность прохиндеям путь воспрещён, на то и Молния с Неба ( 16-й аркан).

3.V.1891 года на Земле появился величайший из живших дотоле певец Справедливости (8-й аркан), что было знаково закреплено суммой чисел дня и месяца года. «Мне отмщение и Аз воздам» — никогда эта библейская формула не становилась прямым предметом изображения, причём с чётко отслеженной трансцендентной, т. е. обычно невидимой частью процедуры. Чтобы читать в скрытом, неведомом, нужно было вселить в человека дар ясновидения, и Булгаков такой дар получил. Чтение снов («Бег»), понимание языка животных («Собачье сердце»), прозрение и предвидение («Блаженство» и «Адам и Ева») — все эти харизматические дары потребовались для написания МиМ. Роман являет ситуацию невероятную: контакт и взаимодействие двух миров в лице их представителей; естественно, и автор хотя бы как медиум должен был быть на высоте. А быть на высоте — это не топология, а внутреннее качество; и испытанный на излом, изгиб и разрыв Булгаков явил это качество в полноте. Более яркой иллюстрации к эзотерической формуле «Познание и любовь — одно, и страдание — мера их» трудно найти.

Став мастером, Булгаков говорил: «Нам уже грозит... массовое нашествие литературных гномов... Бог мой, но ведь они пишут и о личной боли! Поверить трудно, ведь об этом надо иметь право писать! Надо выстрадать это право! Может быть, очень много — и в тиши — выстрадать. О, цена слов! Цена каждого слова!» (9; 70).

Поразительно, но он повторил в этом случае слова Достоевского, адресованные пятнадцатилетнему Мережковскому: «Чтобы писать, страдать надо, страдать!» Мережковский — ещё один апостол Третьего Завета — сохранив об этом воспоминание, связал, таким образом, между собой двух титанов русского слова. Тем более, что в те же годы Дмитрий Сергеевич создавал свой монумент во славу Планетарного Логоса — грандиозное полотно «Иисус Неизвестный».

Да, слева — слава, страда — справа.

Ибо страдание прочитывается в семантике русской народной эзотерики как страда — изнурительный, надрывный, изматывающий сбор урожая.

Вспомним Булгаковское:

«Помоги, Господи, кончить роман!» (1931)

«Дописать раньше, чем умереть!» (30/X 1934. Подчёркнуто Булгаковым.)

«Ах, какой трудный, путаный материал!»(27/V 1938)

«Роман нужно окончить! Теперь! Теперь!» (2/VI 1938)

«Я погребён под этим романом!» (13/VI 1938)

И, наконец, предсмертное (Роман окончен): «Чтобы знали!.. Чтобы знали!..» (1940).

Только так создаются супертексты. Плата за них — жизнь. Собственно, происходит обмен одного на другое. Правда, не с каждым Высшие Силы захотят совершить такой «чейндж». С Пушкиным — в отличие от поэта Рюхина — Они обмен некогда произвели, о чём молчаливо, но красноречиво свидетельствует памятник на Тверском бульваре. «Злобными и горькими глазами Рюхин поглядел на Пушкина и почему-то подумал так: «Тебе хорошо!»». Затем, оказавшись в Грибоедове, «он пил водку, и чем больше пил, тем становился трезвей и тем больше тёмной злобы на Пушкина и на судьбу рождалось в душе...» (6; 55, 417).

«Удельный вес» человека — это его судьба. Именно весомость не дала возможности Булгакову реализовать себя в «достижении славы». «Я ни за что не берусь уже давно, так как не распоряжаюсь ни одним моим шагом, а Судьба берёт меня за горло» (2; 240). В своего рода стихотворной «молитве отчаянья» он писал: «Под твоими ударами я, Господь, изнемог» (1931 г.).

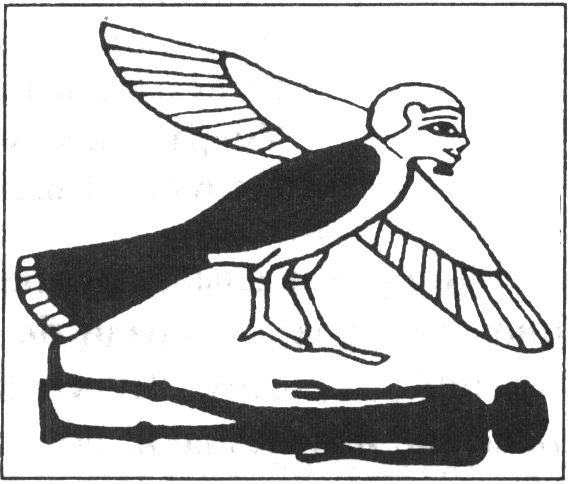

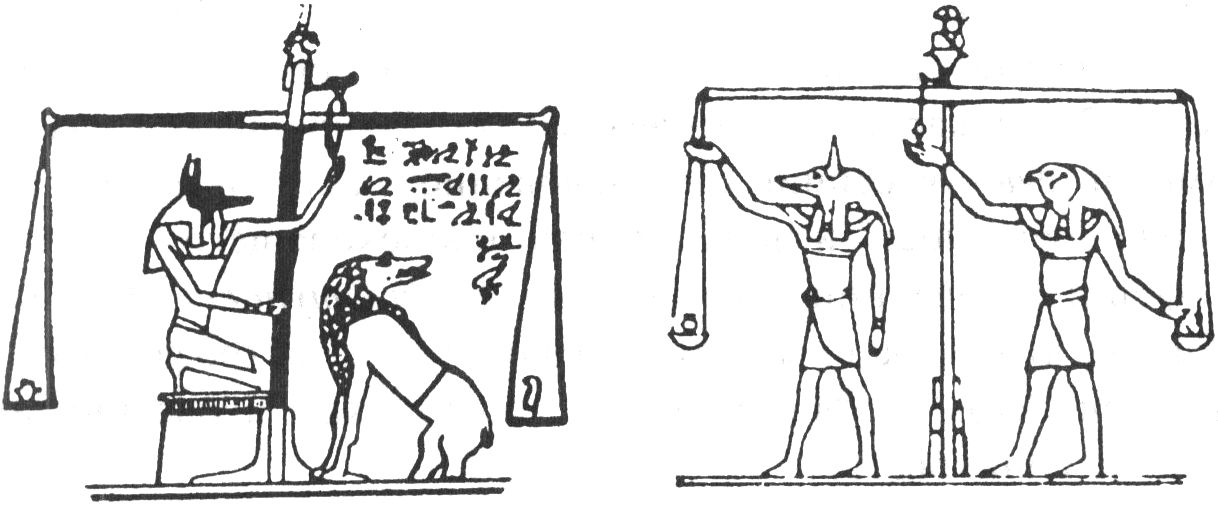

Согласно герметической философии Судьба это суть Ба (т. е. души, символизируемой в Древнем Египте птицей с человеческой головой); в процессе проживания, прохождения Земной Школы это ещё и суд Ба — взвешивание на Весах истины, Весах Осириса в известной древнеегипетской идеограмме. Противовесом на этих Весах служит символ истины — перо, постоянный атрибут богини истины Маат. Вспомним библейское: «...И взвешен он был на весах и найден был лёгким». Легковесность, становящаяся бытовой непотопляемостью, — предмет постоянных иронических стрел Булгаковского сатирического пера. Уже в первой стадии работы над Романом появляется фамилия Поплавков-Поплавский. Сначала это некий беллетрист, впервые назвавший ресторан Грибоедова «Шалашом» и тем зафиксировавший себя в благодарной памяти деятелей «массовой литературы». Затем фамилия Поплавский перекочевала к преемнику Берлиоза на посту руководителя Массолита. Потом эту фамилию носил финдиректор Варьете. В конце концов она пригодилась совсем для другого персонажа, и ядовитый подтекст в ней почти исчез.

На «Весах Иова» (по выражению Льва Шестова) были взвешены в процессе создания супертекста великие и псевдовеликие имена русской и мировой культуры, не исключая и самого автора. Приютившийся во дворе Грибоедова «гипсовый поэт Александр Иванович Житомирский, во весь рост стоящий под ветвями с книгой в одной руке и обломком меча в другой» (7; 247), — это, конечно, А.И. Герцен, легко узнаваемый не только по совпадающим имени и отчеству и именно ему принадлежавшему особняку, но и по комическому (сквозь слёзы) сочетанию книги и меча, к тому же обломанного (обломался-таки, голубчик!). Причём обломали как раз то, из-за чего этот «монумент» под кампанию «монументальной пропаганды» и установили.

Негипсовая весомость каждого слова МиМ с первой строки указывает недвусмысленно, что перед нами супертекст: «В час жаркого весеннего заката...» корень вес (с палиндромным сев — весенний сев) мгновенно настраивает на абсолютную серьёзность и подлинность происходящего — никаких метафор и «конвенций», время правды наступает. Не надо забывать, что «страшный суд» является катастрофой только для «грешников» — «ячменникам, пшённикам и овсянникам» можно не паниковать.

Огненная обработка в соединении с жесточайшим прессингом, которым подверглась Россия в 20—30-е годы, была условием для «выковывания» её алмазной чистоты и духовной твёрдости. Другой духовный мастер, державший главный фронт оппозиции злу, Максимилиан Волошин, в 1921 году писал:

Надо до алмазного закала

Прокалить всю толщу бытия,

Если ж дров в плавильной печи мало,

Господи! Вот плоть моя! (13, 134)

Название этой стихотворной исповеди «Готовность» и посвящение С.Н. Дурылину говорили о том, что испытания не застали мыслящую Россию врасплох. Он же через год клялся:

Русь! <...> На дне твоих подвалов сгину

Иль в кровавой луже поскользнусь, —

Но твоей Голгофы не покину,

От твоих могил не отрекусь.

Доконают голод или злоба,

Но судьбы не изберу иной:

Умирать, так умирать с тобой

И с тобой, как Лазарь, встать из гроба (13, 134).

Что против алмаза русских интеллигентов была бравурная тихоновская фраза «Гвозди бы делать из этих людей!»? Да, Иосиф «Сталин», да, Клим «Чугункин» (Ворошилов) и прочие Каменевы, стальские и железняки; но алмаз, ал Мас(тер) — этим всё Сказано. «Мои черты...: упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране» (2; 175). Вспомним знаменитый диалог из «Собачьего сердца»: «Так значит Вы не любите пролетариат? — Да, я не люблю пролетариат». Этот приговор профессора Преображенского превращается затем в отрешённый идиотизм Феси (сокращённое от «профессор»), главного героя первой версии Романа. Феся, специалист по демонологии, знавший (по некоторым прототипическим догадкам) более 20 языков, плохо говорил по-русски, а мужика вообще, по его словам, никогда не видел «ни одной штуки». «И Феся сказал правду. Он действительно ни одного мужика не видел рядом с собой. Зимой он сидел в Москве, в своём кабинете, а летом уезжал за границу и не видел своего подмосковного имения. <...> Однажды, впрочем, вернувшись домой, он гордо заявил, что видел настоящего русского мужичка: «Он в Охотных рядах покупал капусты. В треухе. Но он не произвел на меня впечатления зверя».

Через некоторое время Феся развернул иллюстрированный журнал и увидел своего знакомого мужичка, правда, без треуха. Подпись под старичком была такая: Граф Лев Николаевич Толстой.

Феся был потрясён.

— Клянусь Мадонной, — заметил он, — Россия необыкновенная страна! Графы в ней вылитые мужики!

Таким образом, Феся не солгал» (3; 309).

Булгаков однажды категорически высказался, что интеллигентность не обязательно равна идиотизму; социальное аутсайдерство и политический аутизм, «партизанский» уход, как в тьму лесов, в «вечную мудрую ночь кабинетов» (по образному выражению Булгакова) отнюдь не означали впадания в вялость, апатию и слабину.

Одним из тех, кто послужил духовным образцом для самого автора «Мастера и Маргариты», был П.А. Флоренский: под напором обстоятельств он явил чудеса мужества и стойкости. После перспективного открытия, связанного с вечной мерзлотой, ему разрешили свидание с семьёй. Родственники привезли на мерзлотную станцию в Бамлаге, где Флоренский отбывал срок, предложение правительства Чехословакии8 договориться с советскими властями о его освобождении и выезде в Прагу. Для начала официальных переговоров требовалось согласие Флоренского. Однако он отказался (5; 476—477).

Волошин и Флоренский — два выдающихся духовных мастера, два пророка, один к одному. Но вот слабый женский почерк, вторящий им: «Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: Иди сюда, Оставь свой крест, глухой и грешный, Оставь Россию навсегда... Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух». Это Анна Ахматова не отстаёт в твёрдости, а ведь всем известно, каким страшным испытаниям и ударам судьбы подставила она себя в эту минуту выбора. То, что выглядело позой, оказалось позицией.

Вышедшая было из лабиринтов (волошинских «лавиринфов») и подземелий тайных обществ в марте 1917 года духовная работа в начале 1918 вынуждена была снова ретироваться во мглу подвалов, музейных запасников, подсобок библиотек, театральных гримёрных. Ядро Вахтанговского театра, включая Рубена Симонова, Юрия и Веру Завадских и режиссёра Смышляева, вошло в тайное братство Ордена тамплиеров; не менее тайно действовал Орден мартинистов во главе с Г.О. Мёбесом и М.А. Нестеровой; с внутренним орденским статусом работали легальные Вольфила А.З. Штейнберга, ВАКАДУК (Вольная академия духовной культуры) Н.А. Бердяева, «Маковец», руководимый П.А. Флоренским, и Государственная академия художественных наук, где сотрудничали почти все пречистенцы, ближайшее окружение и добрые друзья Булгакова в первые годы его московского бытия.

Коренной интеллигент, «сын полка» профессоров Киевской духовной академии, М. Булл, как он подписывал свои фельетоны в «Гудке», сразу попал под внимательную опеку московской интеллектуальной элиты, и они бережно выковывали мастера, тем более что материал был благодатный. Русская богословская школа конца XIX — начала XX веков никакого отношения к поп-культуре клерикализма не имеет. Сергиев-Посадский (московский) «Богословский вестник», харьковский журнал «Вера и знание», сборники трудов Киевской духовной академии — органы, публиковавшие цвет российского прогрессивного религиеведения и мифологии, историков церкви и экзегетов неортодоксального плана и надконфессиональной широты охвата материала. Философское богословие А.С. Хомякова и В.С. Соловьева и религиозная философия серебряного века слились в конце концов в софиологических глубинах П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова.

Не только сын Афанасия Ивановича Булгакова аккумулировал в себе лучшие черты этой школы, но и сын его сослуживца, профессора Маккавейского, Владимир полыхнул ярчайшей творческой вспышкой в киевской культурной жизни конца 10-х годов. Его трактат «Искусство как предмет знания», содержащий концепцию структуры будущего ГАХНа, был опубликован в им же редактируемом сборнике с эзотерическим названием «Гермес» (Киев, 1919). А пятью годами ранее, в самый канун Первой мировой, двадцатилетний Володя Маккавейский выпустил в свет перевод «Жизни Марии» Рильке, лидера европейской эзотерической лирики. Книга была задумана как манифестация единомыслия и глубочайшего понимания новым поколением русской интеллигенции великого австрийского духовного мастера, что выражено во вступлении к переводу:

«Мы не ошибёмся, считая прототипом подхода каждого читающего подход автора к своему сюжету. Каков же этот подход? Мы отстаиваем в нём в равной мере элементы христианской веры и свободы от строгого конфессионализма.

Тот, кому независимо от его эмоционального отношения к историческому христианству доступны поэзия Евангелия, Fioretti св. Франциска Ассизского, религиозная мистика (хотя бы «Des Angelus Silesius Cherubinischer Wandersmann» XVII века), проповеди Экхардта или «Слово о Законе и Благодати», найдёт в стихах Рильке о пречистой Деве желаемую эстетическую пищу. Чисто мистические запросы (Рильке сравнивали с Плотином и Бёме) едва ли будут удовлетворены в целом: мистика Рильке индивидуальна, как его чувство. Это не компиляция из оккультных учений прошлого. Символика возможных аналогий, хотя бы со Св. Софией, здесь прямо отвергнута.

Но, не отрицая возможности мистического (особенно мистико-эстетического) подхода, коснёмся вопроса о степени необходимости подхода религиозного: возможно ли понимание произведения для человека, который не верует? Мы полагаем, что нет.

Эстетическое впечатление гарантировано уже одними декоративными деталями, но в нём ли суть? Автор «Geschichten vom lieben Gott» и «Книги часов» требует внимания к своей вере. Если это поза, она нигде не нарушается обнаружением её кулис. Если же это подлинный религиозный порыв, он не уступит по искренности обращению узника Редингской тюрьмы. Никакой исторический экскурс не ответит нам на это обращённое к поэту quomodo credis. Но едва ли найдётся взгляд, который бы не прочел между строк истинной проникновенности, а возможна ли таковая без той высочайшей vénération, которая равнозначна adoration?

Итак, признавая здесь христианскую веру, мы, однако, не находим признаков строгого конфессионализма. Правда, душе современника чужда острота борьбы догматов первых веков или средневековых коллизий, но так как поэту предоставлено было всё прошлое для стилевой локализации его взгляда и так как сейчас теоретически живы все подходы, — каков век, давший нам эту «Жизнь Марии»? <...>

В чём отразились у Рильке элементы христианства первых веков, и в чём — реформации? Мы ответим лишь таким résumé: здесь интуитивный примитив — род того вдохновения, которое вырастало до откровения; откровение же, идущее от Бога к человеку, есть самообнаружение максимально непостижимого перед тем, кто как-нибудь должен постичь его суть, а чтобы постижение было возможным, непостижимое должно претвориться по-земному».

Какая глубина понимания и какой широчайший охват панорамы мировой духовной культуры!

От него не отставал и Михаил.

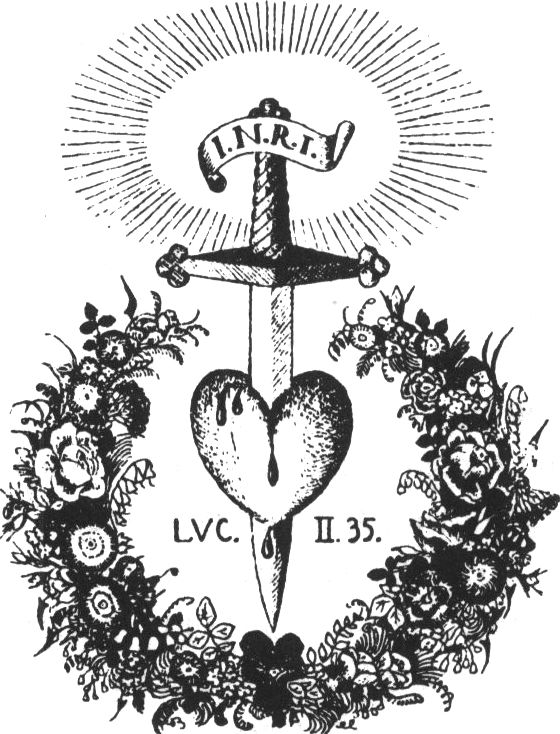

«В этот год (1915) я приехала из Москвы и в окно, из сада заглянула в комнату, где жил Миша... И первое, что мне бросилось в глаза, это через всю комнату по оштукатуренной стене написано по латыни: Quod medicamenta non sanat, mors sanat. Что не излечивают лекарства, то излечивает смерть» (8; 54). Как это перекликается с розенкрейцерским прочтением надписи INRI на гравюре, предпосланной переводу «Жизни Марии»: Igne Natura Renovatur Integra — Огнём Обновляется Вся Природа (в отличие от традиционного Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum — Иисус Назарей Царь Иудейский)! Сестра Надежда, воспоминания которой цитировались выше, вспоминает латинское Ignis sanat, огонь лечит, в аспекте происшествий опубликованного к тому времени Романа9.

Востребованный в качестве фронтового врача в самом пекле событий, Булгаков через три года произносит свой пророческий приговор всему происходящему: концептуальный текст «Грядущие перспективы», опубликованный в газете 13 ноября 1919 года (обратите внимание на число — мистика «чёртовой дюжины» пройдёт через всю его жизнь; но об этом дальше), имеет кульминацией следующие строки: «Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем её до конца». Огненную чашу, добавим мы от себя. «Антонов огонь» называется один из рассказов этого времени, а его латинский оригинал, Sacer Ignis, снова возвращает нас к юношеской надписи, столь удивившей сестру.

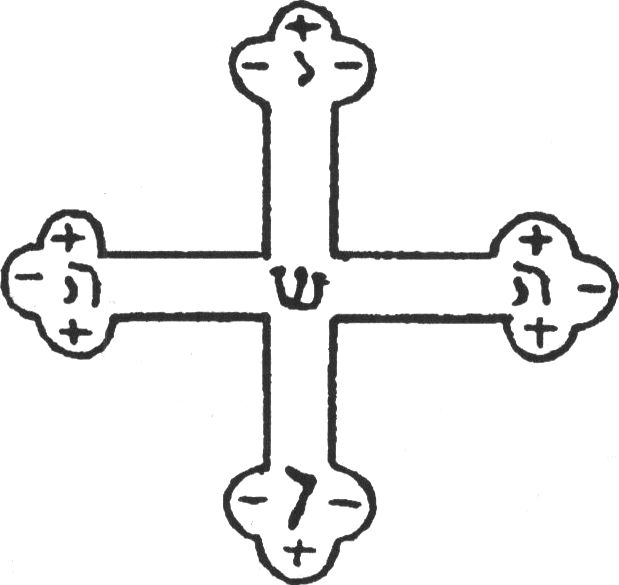

В этой связи любопытна интерпретация рукояти меча, поражающего Sacre Coeur: тетраграмматон имени Иеговы, с появившимся в середине слова шином, становится пентаграмматоном имени Христа и занимает четыре конца и центр Мистического Креста. В этой схеме йод символизирует Отца; первая и вторая хе — горизонталь Сына; в центре шин — символ Духа Святого (Божественной Матери); вау передаёт движение нисхождения на землю (воплощения). Графика вау недаром напоминает клинок меча (плюс болевая выразительность слова) — приход в мир Планетарного Логоса был запрограммирован как жертва, а проповедь Его оказалась убойной. Меч, принесённый Им в мир, вызвал удар мечом в Его Сердце на кресте, а это разрывает Сердце Марии. Несмотря на опрокинутость, знаковое тождество йода и вау указывает на абсолютный оптимизм, победу и торжество Сына над миром. «Я пришел победить мир» — эти слова Сына Человеческого означают, что Человека можно уничтожить, но его нельзя победить10.

Война-сынокосилка медленно отступала к российским границам. «...В момент прорыва Южного фронта красными войсками была взята в плен большая группа офицеров; среди них были и врачи. Этингоф (он и рассказал позднее об этом эпизоде. — ОК) был комиссаром в этих частях. Он обратился к врачам: — Господа офицеры, мы несём потери от тифа. Вы будете нас лечить?

Предложение это было высказано в такой ситуации, когда всех пленных ожидал расстрел. И... Булгаков ответил, что он находится в безвыходном положении и он в первую очередь врач, во вторую — офицер...

Он остался жив, другие были расстреляны. Это воспоминание заставило их, встретившись через несколько лет в Москве, в молчании обнять друг друга...» (22; 279). Описанная сцена — самая прекрасная фигура умолчания в жизни Булгакова. Подобной эмоциональной открытости в холодноватом и чопорном монокльмене больше никто никогда не видал. Возможно, достаточно ординарный выбор профессии был продиктован Булгакову свыше, чтобы испытать его в столь пиковой ситуации. Можно ручаться, что юный медик никакого снисхождения себе за службу не ждал и спокойно бы принял смерть от рук излеченных... Да столкнулись два благородства...

Несколько месяцев Булгаков провалялся в тифе; за прошедшее время власть во Владикавказе окончательно перешла в руки красных. Едва оправившись от болезни, Булгаков «начинает свою просветительскую деятельность: выступает с лекциями, участвует в диспутах на различные темы, такие, как «Любовь и смерть», участвует в вечерах, посвящённых Пушкину, Гоголю, Чехову...» (23/т. 1; 34). Вот фрагмент его речи о Пушкине: «Великие поэты и писатели потому и становятся бессмертными, что в их произведениях заложен мир идей, обновляющих духовную жизнь народа. Таким революционером духа русского народа был Пушкин...» (23/т. 1; 33).

Как это близко к высоким словам Владимира Маккавейского о Рильке! К сожалению, жизнь этого выдающегося юноши рано оборвалась (1893—1920(?) годы), но его двадцать семь лет навечно вошли в память человечества возрастом Иешуа Га-Ноцри11. Будущий писатель наверняка знал о своём младшем единомышленнике12.

В студенческие годы Михаил Булгаков познакомился с книгой Маккавейского-старшего «Археология истории страданий Господа Иисуса Христа», напечатанной в Трудах КДА в 1891 (!) году (том этот был в библиотеке М. Булгакова). Сочинение киевского профессора замечательно тем, что «Иисус обрисован в нём не в качестве евангельского Мессии, а в облике страдающего человека, каким булгаковский Иешуа и предстаёт перед нами» (14; 162). Речь идёт о тех насыщенных достоверностью реалиях, какими полна современная Палестина и какие связаны с новозаветной историей тысячами зримых и незримых сугубо гностических нитей. Книга Н.К. Маккавейского послужила Булгакову своего рода обстоятельным путеводителем в мир того, что подвергается сомнению рационалистической критикой уже девятнадцать столетий. Документальность восприятия событий будущим автором МиМ усиливала панорама «Голгофа» на Владимирской горке, а также коллекция изображений Христа, принадлежавшая другу отца, профессору КДА В.И. Экземплярскому, которую он созерцал всю свою юность. Картина духовной работы, происходившей в душе молодого человека, будет вполне законченной, когда мы дополним её не менее живыми демонологическими впечатлениями от прослушивания оперы Гуно «Фауст», довольно часто дававшейся в Киевском оперном театре, в том числе и с великим Шаляпиным в роли Мефистофеля.

Таким образом, в реторту Булгаковской души для производства таинственной реакции духовной алхимии были загружены в равной пропорции обе составляющие религиозного целого: аргументы и действия «играющего белыми» Метатрона и, соответственно, контраргументы и противодействия «играющего чёрными» Люцифера. Именно это равенство, ставшее при раздувании огня в атаноре грозящей взрывом паритетностью, сделалось условием выплавки текста, справедливо называемого Пятым и Главным Евангелием. Блатмейстерское подыгрывание человеку и (в обратную сторону) холуйское подхлопывание человеками своему Местночтимому (а он всегда бывает Местночтимым) составляют то иллюзорное благополучие, в каком сияют самоварной позолотой клерикальные декорации. Но вот поднимается местечко против Топоса, волоча, как оружие, изображения своих «чтимых», и они вступают между собой в схватку не на живот, а на смерть. И тогда Мать Мира, Donna, опускает большой палец à bas!, вниз, и тут же появляется Абадонна — ангел смерти (или ангел бездны, по вкусу).

«Он любит бывать там, где война.

— Не желала бы я быть на той стороне, против которой он, — сказала Маргарита, догадываясь об обязанностях Абадонны на войне. — На чьей он стороне?

— ...Он удивительно беспристрастен и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам. Вследствие этого и результат для обеих сторон бывает одинаков. <...> И кроме того имейте в виду, что не бывало случая с того времени, как основалась земля, чтобы Абадонна появился где-нибудь преждевременно или не вовремя» (7; 373—74).

Заглядывание Высших Сил в этот мир, проявление в нашей материальности существ иноматериальных, хотя такое и происходит иногда в экстраординарных случаях, должно протекать тайно, прикровенно, инкогнитивно, с маскарадной маскировочностью, чтобы не нарушить распорядок и законы мира сего, этими Силами и созданного. Камуфляж, отвлекающий манёвр, буффонада, игровая анестезия — вот явления, сопровождающие, по наблюдениям мудрецов, подобные «взаимодействия»; человек в этом случае выступает как претерпевающее начало (мистик волей или поневоле), а фантомы Высших Сил — как повелевающее (Маг с разной степенью серьёзности соблюдения позы). Киев, сердце Руси изначальной, сосредоточил в своей энергетике и сакральной топологии феномены спровоцированного и не спровоцированного человеком общения с колдовскими, «языческими» сущностями в исторической памяти и в текущей жизни народа. Ведьмовство Лысой Горы и Гоголевский Вий вмонтированы в единую вневременную структуру и представляют ветхое, но вечное в панораме человеческого бытия. Булгаков, наследник по прямой13 не только Рудого Панька, но и казака Луганского, бирюка Сибирского14 и самого Лексан-Сергеича Белкина, что ощущал с детства. Будучи отличником по Закону Божьему, он в то же время «любил всякую чертовщину, спиритические сеансы, рассказывал всякие чудасии...» (3; 27, 37). Конвенционная секретность театра, таинство кулис и знак табу на гримуборных, оркестровая яма и суфлёрская будка, магическое зеркало сцены, где тайное становится явным, не теряя при этом большей части своей загадочности, — всё это привлекло внимание юного искателя истины. Театр (окно в мир всей мировой культуры, пронизанной страданием поиска божественного огня под холодной золой унылого человеческого быта), а не церковь (форточка, за которой застыл бутафорский задник раз и навсегда отработанного канона) — таков был выбор коллективного детища15 Киевской духовной академии.

Поиск Бога — главная драматургия человеческого пребывания на Земле; нахождение Его переводит идею Бога из гипотетически недостоверного (потому очень часто и просто «выносимого за скобку») — веры (т. е. доверия чужой информации), в план абсолютно достоверного — знания. Только тогда устанавливается правильная иерархия ценностей, верная точка отсчёта, только тогда начинается подлинное бытие. Культ обслуживает массы, духовная культура — индивидуальности. Эзотерически мыслящая профессура КДА вывела любовно взлелеянных питомцев — Владимира Маккавейского и Михаила Булгакова — не в бутафорские небеса культа, а в Надмирное духовной культуры. Именно оттуда взаимодействие с миром сим стало у Булгакова иронически-игровым, а стойкость под ударами судьбы — неимоверной16.

Яркий пример первого:

«А через полчаса Булгаков устроил у меня на даче неслыханную мистификацию, прикинувшись перед не знавшими его людьми военнопленным немцем, идиотом, застрявшим в России после войны. Тогда я впервые понял всю силу булгаковского перевоплощения. За столом сидел, тупо хихикая, белобрысый немчик с мутными пустыми глазами. Даже руки у него стали потными. Все говорили по-русски, а он не знал, конечно, ни слова на этом языке. Но ему, видимо, очень хотелось принять участие в общем оживлённом разговоре, и он морщил лоб и мычал, мучительно вспоминая какое-нибудь единственное известное ему русское слово.

Наконец его осенило. Слово было найдено. На стол подали блюдо с ветчиной. Булгаков ткнул вилкой в ветчину, крикнул восторженно: «Свыня! Свыня!» и залился визгливым, торжествующим смехом. Ни у кого из гостей, не знавших Булгакова, не было никаких сомнений в том, что перед ними сидит молодой немец и к тому же полный идиот. Розыгрыш длился несколько часов, пока Булгакову не надоело, и он вдруг на чистейшем русском языке не начал читать «Мой дядя самых честных правил...»» (8; 103).

А вот о втором: «...Его обычные разговоры о скорой смерти (а он их вёл всегда в самой юмористической форме, за столом с друзьями — и все, глядя на его актёрские показы и слушая его блестящий текст — не могли удержаться от смеха)» (4; 318).

«Это человек несгибаемый. Я не встречала по силе характера никого, равного Булгакову. Его нельзя было согнуть, у него была какая-то такая стальная пружина внутри, что никакая сила не могла его согнуть, пригнуть, никогда. Он всегда пытался найти выход» (8; 385).

«Булгаков, глядя невидящими глазами, сказал:

— Александр Александрович, я умираю. Если задумаете издавать — она всё знает, всё у неё...

Фадеев своим высоким голосом выговорил:

— Михаил Афанасьевич, Вы жили мужественно и умираете мужественно!

Слёзы залили ему лицо, он выскочил в коридор и, забыв шапку, выбежал за дверь, загрохотал по ступеням...» (3; 481).

«В последние дни, — рассказывала Елена Сергеевна, — он попросил меня позвать Якова Леонтьевича17. Я позвонила ему. Миша попросил меня зажечь около кровати на тумбочке свечи. Я, недоумевая, зажгла. И когда Я.Л. зазвонил у двери, Миша сложил руки и закрыл глаза. Бедный грузный Я.Л. чуть не скончался на месте. И я поняла — он, умирая, играл! Он продолжал своё актёрство, свои розыгрыши — уже не видя...»

Я думаю, Булгаков в этом случае хотел изобразить не смерть, а чудо внезапного воскресения, что и обставил в стиле Репинского «Воскрешения дочери Иаира». Именно внезапное оживание должно было произвести впечатление чуда.

«Он попросил Я.Л. нагнуться и что-то прошептал. Только после смерти я узнала, что Миша сказал: «Люся захочет, конечно, хоронить меня с отпеванием. Не надо. Ей это повредит. Пусть будет гражданская панихида»» (22; 670).

Он, в отличие от профанов, не цеплялся суеверно за сомнительную мистику ритуалов. Тому, кто прожил десять лет в общении с Иешуа Га-Ноцри и Воландом, что было в этой сонной поповской суетне? Его лицо, лицо вперёдсмотрящего, обдувал уже вольный ветер вечности...

Человек остойчив в полёте, только когда у него работают оба крыла. Правильная, а не карикатурно-сказочная демонология — прерогатива духовной культуры. Культ питается байками, недостойными даже включения в корпус фольклорных текстов. Поэтому вопрос о Люцифере — главный вопрос откровения. Если Метатрон ведёт состязание за шахматной доской Вселенной в своём натуральном виде, то его Старший Брат Люцифер, играя чёрными, должен для контртезы прикрывать свои архангелические кудри личиной-харей, символически представляемой — для внятной наоборотности — перевёрнутой пентаграммой; отсюда идентификация с козлиной мордой и парадоксальная мифология её зооморфности: травоядность, миролюбивость, нехищность, добродушие, категорическая «парнокопытность». Привязка ко злу (вот оно!) чисто карнавальная — в согласии с волей Великого Постановщика. Среди титанов человеческого духа к такому пониманию демонологии подошёл только Данте: «...дантовский Люцифер уникален именно потому, что его царство — citta dolente — утверждает принцип высшей справедливости, во имя которой, собственно, и создан ад.

Ближе всего к образу Люцифера стоит Булгаковский Воланд. Он... творит суд, определяя меру и вид кары, ...чётко соблюдая функции своего «ведомства»...» (15; 103).

Маскировочность в этом случае связана с функцией экзаменатора; в обязанность Мессира входит обнаружение подлинной готовности человека, для чего в его рабочем арсенале заготовлены «ловушки», «провокации» (скорее в медицинском смысле слова), «поддавки-подножки» (гамбиты), «обманные шаги», «склонения» и «лакмусовые пробы».

Да и сам Планетарный Логос, как и Его аватары-посланники, прибегает, воплотясь на Земле, к инкогнитивности («...никому не говорите...»), намёкам («имеющий уши да слышит...»), фигурам умолчания (например, ответ на знаменитый вопрос Пилата «Что есть истина?»), скрытности (ситуация Тайной Вечери) и т. д.

Атлант, прорастающий сквозь аборигена, тоже должен лавировать, ускользать, действовать «без нажима», снисходить, понимать и прощать.

Только духовная община в целом способна воспринять истину, низводимую на Землю аватарно. Такие общины во враждебной (альтернативной) среде всегда вынуждены скрываться, прятаться, уходить под землю. Они всегда — соль земли; отсюда эзотерика русского слова сокровище: сокрытое, потому что драгоценное, и драгоценное, потому что сокрытое, со кровищей оберегаемое и со кровищей извлекаемое на-гора. Последнее тысячелетие эти объединения получили название рыцарских орденов; речь идет о рыцарственном служении истине.

Таким был Булгаков.

«Он был общителен, но скрытен.

Он был гораздо более скрытен, чем это могло показаться при повседневном и, казалось бы, самом дружеском общении» (9; 32). Но однажды...

«Однажды мы были у С. Заяицкого. <...> Зашел разговор о кружке, и чуть ли не Булгаковым было произнесено слово «орден», то есть наш кружок должен был принять форму своеобразного литературного ордена. Сгоряча все отнеслись к этому проекту восторженно, но минутой позже у каждого порознь возникла опасливая мысль: а нет ли в нашей среде «длинного языка»? <...> И на одном из следующих заседаний Булгаков сделал краткое сообщение, что его вызывали, говорили, что кружок привлекает к себе внимание, и сказали, что кружок необходимо закрыть...» (8; 498).

Кто сказал? — Это звучит по-воландовски. Хотя в атмосфере надвигающихся репрессий предупреждение могло исходить от старших братьев. Во всяком случае, при первом же самообнаружении Булгаков попадает в тесный орденский круг, подобный тому, в котором оказался юный лицеист Пушкин. Волошин и Вересаев, наиболее творчески выдающиеся деятели из мастерской пятерицы, оценили духовный потенциал Булгакова особенно высоко. «В.В. Вересаев на протяжении почти двадцати лет внимательно наблюдал18 за творческим развитием Булгакова, за его жизненными коллизиями, коих было немало, и в критические моменты всегда приходил на помощь... причём помощь эта носила не только моральный характер; Вересаев прекрасно понимал и чувствовал, что стеснительному в таких вопросах Булгакову иногда материальная помощь может быть просто спасительной. <...> В 1929 г., когда, по словам Булгакова, ему «по картам выходило одно — поставить точку», в квартире его появляется Вересаев:

— Я знаю, Михаил Афанасьевич, что вам сейчас трудно, — сказал Вересаев своим глухим голосом, вынимая из портфеля завёрнутый в газету свёрток. — Вот, возьмите. Здесь пять тысяч... Отдадите, когда разбогатеете.

И ушёл, даже не выслушав слов благодарности» (16; 253).

Он же в другой раз писал Булгакову: «Поймите, я это делаю вовсе не лично для Вас, а желая сберечь хоть немного крупную художественную силу, которой Вы являетесь носителем» (17; 25).

Перед нами яркий пример орденского отношения друг к другу, подлинно братской любви. Получив посвящение19 в 1925 году от самого М.А. Волошина, Булгаков навсегда принял для себя эти высочайшие нравственные нормативы. Завершая жизненный путь переложением в драматическую форму Сервантесовского «Дон Кихота», он заявлял вместе со своим героем: «Я иду по крутой дороге рыцарства и презираю земные блага, но не честь!... Моя цель светла — всем сделать добро и никому не причинить зла». И подтверждал за несколько дней до смерти: «Я никому не делал зла» (16; 542).

И главный Роман Булгакова посвящён столкновению стоящего на страже справедливости рыцарства с подлой иезуитской профанностью, потому-то возмездие ей воспринимается человечеством, ориентированным на Бога, «с чувством глубокого удовлетворения». Никакой личной выгоды и иной корысти рыцари Булгакова не имеют, оттого столь чётко сквозит в их деяниях исполнение Божьей воли и искоренение всего нарушающего правила игры. Правда, рыцарство взято в его гиперболическом, мифологическом аспекте, но образ «фиолетового рыцаря, который неудачно пошутил», органично связует наземный и надземный планы, где оно обретается. После смерти М.А. Волошина в 1932 году роль Первого переходит к Булгакову. «Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой жизни» (12; 101).

Высочайшим откровением о Планетарном Логосе является гностическая модель змея Амфисбена о едином теле и двух головах. Она трактует Люцифера и Метатрона как единое божественное целое, разделённое пополам лишь для камертонности полярной структуры Вселенной. Обе головы равно царственны, что помечается изображением над ними двух корон. Оппонирование их носит условный, состязательный, игровой, а не антагонистический характер. Оба сына Триипостасного Божества равно исполняют волю Божью (тем более, что никаких других воль во Вселенной в божественном плане не существует). Противиться Богу в мироздании может только человек, ибо сотворён со свободной волей, т. е. богоподобно. Зло представлено на земле духами нижнего плана; они персонифицируют инерционные силы материи, тянущие эволюционирующее существо назад. Скорлупа, образно говоря, не хочет выпускать цыплёнка, причём от огромной любви, а не из «вредности», он же должен разбить её и, выйдя наружу, покинуть навсегда. Борение цыплёнка и скорлупы — нормальная эволюционная конфликтность, предусмотренная правилами игры. Кровать не хочет отпускать спящего, семья — сына в дорогу и т. д. Вот почему «враги человеку домашние его». Динамика восстаёт против статики, духовная культура — против культа. Не оттого ли так важен эзотерический закон: Зло на земле неуничтожимо, ибо борьба с ним это и есть жизнь? И всё же сколько интеллигентов споткнулось о первую половину формулы и впало в пессимизм! Но ведь о масло меча не заточить... А затачивание о наждак всегда происходит с потерей драгоценного металла.

Налицо известное «с одной стороны..., а с другой стороны...» или, проще, дилемма «динария кесаря». Булгаков стонал под ударами судьбы, причитая:

«Итак, будем надеяться на Бога и жить. Это единственный и лучший способ» (16; 58).

«Тип Давида, который всё время распевает псалмы, и навёл меня на мысль о Боге.

Может быть, сильным и смелым Он не нужен, но таким, как я, жить с мыслью о Нём легче. Нездоровье моё осложнённое, затяжное. Весь я разбит. Оно может помешать мне работать, вот почему я боюсь его, вот почему я надеюсь на Бога» (16; 60).

«Дикий мы, тёмный несчастный народ» (16; 60).

«Нынешняя эпоха, это эпоха сведения счётов» (16; 78).

«Что будет с Россией, знает один Бог. Пусть Он ей поможет!» (16; 63)

«Помоги мне, Господи!» (16; 62)

«Богу сил!»(16; 78)

«Доколе, Господи!» (16; 82)

А с другой стороны:

«Он... тогда всё время Мефистофеля рисовал. Так, на бумажке какой-нибудь, на листочках... Лицо одно. Бородка такая. Цветными карандашами раскрашивал. Вот письменный стол, и обязательно рожица Мефистофеля висит» (12; 103). «Он был очень суеверный. В «суеверие» входила, например, боязнь проклятия» (8; 488).

И главное:

А.И. Булгаков как-то «написал своим товарищам-студентам: Будьте честными мыслителями. Михаил был мыслителем... — честным и вдумчивым» (8; 55). «Что поражало в нём прежде всего — это острый, как лезвие, ум. Он проникал за внешние покровы мысли и слов и обнаруживал тайники души. Его прозорливость была необычайна. От него не было тайн. Проникая в чужую душу, он безошибочно отделял правду от лжи, уродливое от прекрасного и выносил беспощадный приговор самым страшным оружием — смехом!

Беспощадный враг пошлости, лицемерия, косности и мещанства, он хотел видеть всех лучшими, чем они есть на самом деле. Он не только... боролся с человеческими пороками, он хотел сделать людей лучше» (8; 54).

Пока это — только задатки.

Он брошен в топи «моря житейского». Задача — выплыть. И вот тогда...

«В числе погибших быть не желаю».

Между тем в конце 1921 года «лёг лотерейный билет с надписью — смерть. Увидав его я словно проснулся. Я развил энергию неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то, что удары сыпались на меня градом...» (3; 147). Современник писал о нём: «Миша меня поражает своей энергией, работоспособностью, предприимчивостью и бодростью духа... Можно с уверенностью сказать, что он поймает свою судьбу, — она от него не уйдёт» (3, 43).

И в кураже в одном из очерков сам о себе: «Я, граждане, человек замечательный, скажу это без ложной скромности» («Москва 20-х годов»).

Действительно, замечательный. Пробиваясь ради куска хлеба литературной подёнщиной, подрабатывая актёром и одно время даже конферансье, Булгаков ухитрился написать и издать несколько маленьких повестей и сборников рассказов, параллельно работая над первым романом.

И его заметили. — Мастера. — Аванпост Высших Сил на земле, те, через которых «золушки получают приглашение во дворец».

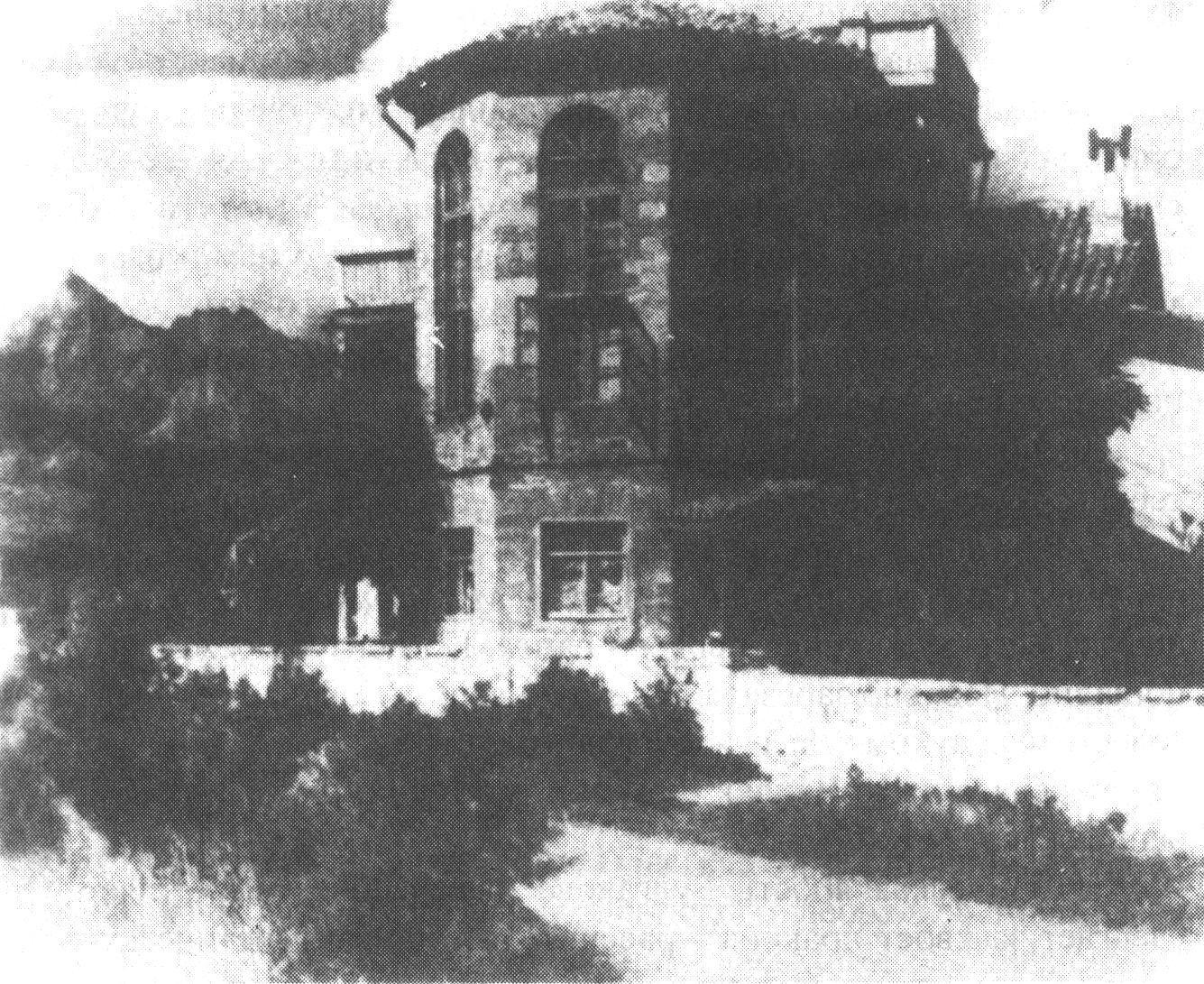

Глава — розенкрейцер, мистик и маг Максимилиан Волошин — сидит в Коктебеле. Под видом мастерской им создан масонский храм — духовный центр — первый в России. Около, в безлюдном дотоле посёлке, стали селиться привлечённые магнетизмом и обаянием личности ученики и адепты. Старшее поколение было представлено В.В. Вересаевым, младшее — А.Г. Габричевским, пречистенцем, одногодком Булгакова. После 1917 года Волошин узаконил свой ашрам под вывеской Дома отдыха писателей, заручившись охранной грамотой и пользуясь безопасным для властей «положением на отшибе». Именно его руки лежали на штурвале происходящих в интеллектуальной жизни событий. Между Волошиным и его друзьями-единомышленниками: В.В. Вересаевым, Н.С. Ангарским20 и П.Н. Зайцевым21 — завязалась переписка вокруг Булгакова.

В письме Зайцева к Волошину от 7 декабря 1924 года сказано: «Мы собираемся по средам. Читали: А. Белый — свой новый роман, М. Булгаков — рассказ «Роковые яйца»».

До этого в руководимом Н.С. Ангарским издательстве «Недра» вышла повесть Булгакова «Дьяволиада» (Вересаев и Зайцев входили в состав руководства «Недр»), а в литературных кружках, собиравшихся на дому у Зайцева, проходила устная публикация произведений молодого автора. Одновременно И.Г. Лежнев22 в журнале «Россия» напечатал первую половину «Белой гвардии». Имя Булгакова становится известным.

Белый с вниманием выслушал неведомого ему прозаика, повесть ему очень понравилась. Позже он высказал мнение, что у Булгакова редкостный талант. Судя по всему, именно восторг слушателя подвиг Белого на создание своей «вариации на тему» — первой части дилогии «Москва», ставшей с послеэмигрантской сменой места жительства реверансным дополнением к гроссбуху «Петербург».

Выдающийся и оригинальный мыслитель, Белый в области художественного творчества был манерен и вторичен, во всём чувствовалась интеллигентская поза, а в поведении — юродство в стиле «рафинэ».

Булгаков мгновенно отреагировал без всякого пиетета: «Ах, какой он лгун, великий лгун! И какой актёр!» — резюмировал он П.Н. Зайцеву свои впечатления от знакомства. Юродская невменяемость и вечная пьяная отключка (Белый сетовал, что в этом состоянии его «привезли» из эмиграции), замутняющая чистый воздух рыцарской дисциплины, раздражала взыскательного неофита: «Белый в чёрной курточке. По-моему, нестерпимо ломается и паясничает». И после его смерти: «Всю жизнь, прости Господи, писал дикую, ломаную чепуху...» (4; 52).

И всё же — единый интеллигентский фронт: А. Белый дарит Булгакову книгу «Московский чудак» (1-й том дилогии «Москва»), намекая на его в некотором смысле родительские права (с надписью «Глубокоуважаемому Михаилу Афанасьевичу Булгакову от искреннего почитателя»), а Булгаков в ответ презентует Белому свой сборник «Дьяволиада» (о чём свидетельствует записка П.Н. Зайцева, бережно сохранённая А. Белым: «Оставляю Вам... книгу Булгакова «Дьяволиада» — подарок автора, который был очень растроган Вашим вниманием...») (8; 503).

Зато трудяга и скромник Вересаев вызывал у Булгакова неизменный энтузиазм: «Вересаев очень некрасив, похож на пожилого еврея (очень хорошо сохранился). У него очень узенькие глаза, с набрякшими тяжёлыми веками, лысина, низкий голос. Мне он очень понравился. <...> Говорит мало, но когда говорит, как-то умно и интеллигентно всё у него выходит» (16; 49). В голод 1921 года «в Коктебеле возобновилась врачебная практика доктора Вересаева. Крестьяне платили за визиты продуктами, но одежду достать было нельзя, и Вересаев на велосипеде объезжал своих больных в ночной рубашке. Уже в столице Вересаев не забывал крымчан и много делал для них, ведя регулярную переписку с М.А. Волошиным» (17; 25—26).

Вот как описывает Вересаев Волошинский Духовный центр: «Основное... здание представляло из себя полуовальную башню, двумя ярусами окон обращённую к морю... Овальная башня называлась «мастерская»23 (на самом деле это был масонский храм, выстроенный по проекту самого Максимилиана Александровича. — ОК). <...> И мастерская и кабинет Волошина были во всю высоту заставлены полками с книгами... Книг было очень много, всё очень ценное по... философии, теософии, ...религии...» (17; 26). Вересаев и сам только играл в беллетриста, в центре его внимания всегда были культурология и история идеологий. Ему принадлежит двухтомная работа о Ницше, Достоевском и Толстом «Живая жизнь», капитальнейшие исследования о Пушкине, компиляции-коллажи «Пушкин в жизни», «Спутники Пушкина», «Гоголь в жизни», переводы антологического сборника «Эллинские поэты», «Илиады» и «Одиссеи» Гомера и «Гомеровых гимнов». Последнюю книгу Вересаев подарил Булгакову, увенчав её многозначительным девизом: «С огромными надеждами».

И Булгаков эти надежды оправдал.

Мэтры же обсуждали новое явление в литературе. По поводу публикации первой части «Белой гвардии» Волошин писал Ангарскому: «...В печати видишь вещи яснее, чем в рукописи. <...> И во вторичном чтении эта вещь представилась мне очень крупной и оригинальной: как дебют начинающего писателя её можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого». Ангарский ему отвечал: «Булгаков прочёл Ваш отзыв о нём и был весьма польщён. Я не согласен с Вами в оценке его романа: роман слаб, а сатирические рассказы хороши, но проводить их сквозь цензуру очень трудно» (3; 246).

Письмо Волошина прочёл и Вересаев. Вскоре он пишет в Коктебель: «Очень мне приятно было прочесть Ваш отзыв о М. Булгакове. «Белая гвардия», по-моему, вещь довольно рядовая, но юмористические его вещи — перлы (т. е. Маргариты — ОК), обещающие из него художника первого ранга. Но цензура режет его беспощадно. Недавно зарезала чудесную вещь «Собачье сердце», и он совсем пал духом. Да и живёт почти нищенски. <...> Ангарский мне передавал, что Ваше к нему письмо Булгаков взял к себе и переписал его» (17; 25).

Сатирическая ярость Булгакова даже сейчас впечатляет. Он «дёргает за хвост дракона», рассчитывая на его генетическую тупость. Так, он спровоцировал тринадцать столичных литераторов написать «коллективный роман». В печати уже появилась заметка-анонс: «Кружок тринадцати — так называется содружество московских писателей, которые заняты сейчас работой над коллективным романом, долженствующим изобразить революционную эпоху. <...> Изображена борьба советских войск с гайдамаками, отступление белых и пр. <...> В настоящее время написано тринадцать глав, но роман ещё далеко не закончен». Именно Булгаковым24 было предложено название для опуса — «Алый мах». (Одесских хохмачей во главе с Ильфом среди Тринадцати не было, — компания была в основном интеллигентская: Н. Ашукин, Б. Пильняк, А. Эфрос и др.) Хохма была многослойной, конный аллюр был взят только как предмет издевательского обыгрывания. Во-первых, название вызывало в памяти устойчивое словосочетание «алый мак» (из серии: береза белая, трава зелёная, небо синее). Но «мак» — уничижительное сокращение от «макак», которым колонизаторы обзывали китайских аборигенов. В связи с протестом китайской стороны было изменено название балета Глиера «Красный мак» на «Красный цветок». «Алый мах» в этом ключе — это мохнатый макак с алым задом (как у павиана). Это ещё не всё. Палиндромное прочтение второго слова дает убийственное «Алый хам», сиречь «Красный хам», что и подразумевалось. 10 декабря 1922 года Булгаков публикует рассказ «В ночь на 3-е число» с подзаголовком «Из романа «Алый мах»». Рассказ представлял собой фрагмент ранней редакции романа «Белая гвардия» (5; 532). Никакого коллективного опуса издано, а судя по всему и написано, не было. Сведения в анонсе были веселой мистификацией Булгакова. Его рука обнаружилась чуть позднее, когда через год в «Гудке» был опубликован ядовитый фарс под скромным названием «Беспокойная поездка. Монолог начальства (Не сказка, а быль)». Подпись «Герасим Петрович Ухов» пародировала ГПУ, что не было замечено сотрудниками «Гудка». Через две недели вылазка была продолжена фельетоном «Тайны Мадридского двора» за подписью «Г.П. Ухов». «На этот раз сотрудники редакции расшифровали псевдоним, что вызвало у них лёгкую панику» (5; 533).

Лубянка ответила шмоном через три года.

Ну а пока в соревновании с нежно любимым Ильфом Булгаков неистовствовал. В калужском журнале «Корабль», где появилось извещение об «Алом махе», была напечатана также следующая заметка: «Группой беллетристов возбуждено ходатайство о разрешении сатирического журнала «Ревизор». <...> Редактировать журнал будет М. Булгаков». По легенде, в шикарном помещении рядом с Большим театром Булгаков успел провести редакционное собрание и напоить сотрудников сладким чаем с булочкой каждому. За фантастической «булочкой» в голодной Москве почти не видна жесткая складка у губ Человека с моноклем. А между тем речь впервые зашла о ревизии, с которой чуть позже в столице появляется «иностранный специалист» Воланд с высшим орденским званием Верховный Инспектор.

За прошедший с тех пор год «Алый мах» стал ностальгически-трагичной «Белой гвардией», а разделившиеся мнения мастеров приводили автора в недоумение: «Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих ощущениях я уже больше не могу... Волошинский отзыв о «Белой гвардии» меня поразил, его можно назвать восторженным, но ещё до отзыва окрепло у меня что-то в душе» (17; 24).

Судьба и творчество соединили их раньше, чем они встретились по жизни. В шестой книге «Недр» появились рядом — плечом к плечу — «Роковые яйца» и поэма Волошина «Россия». Любопытна Массалитовская реакция на публикацию: «... «Гвоздями» сборника, очевидно, являются повесть М. Булгакова «Роковые яйца» и поэма М. Волошина «Россия»... Если можно простить Булгакову его «равнение на потребителя» и безобидное остроумие, то ни самому Волошину, ни редакции «Недр» поэмы «Россия» простить нельзя»25.

Как видим, ненависть выстроена иерархично — неофита пока еще всерьез не воспринимают.

В том же письме Ангарскому, касаясь «Роковых яиц», Волошин добавлял: «Рассказ М. Булгакова очень талантлив и запоминается во всех деталях сразу... Мне бы очень хотелось познакомиться лично с М. Булгаковым, и так как Вы его наверно увидите, — то передайте ему мой глубокий восторг перед его талантом и попросите его от моего имени приехать ко мне на лето в Коктебель» (17; 24).

Это приглашение к посвящению.

Мастер нашёл ученика.

«Многоуважаемый Максимилиан Александрович!

Н.С. Ангарский передал мне Ваше приглашение в Коктебель. Крайне признателен Вам. <...> Очень приятно было бы навестить Вас. Примите привет. М. Булгаков. 10 мая 1925 г.» (16; 132).

Тут же последовал ответ:

«Дорогой Михаил Афанасьевич, буду очень рад Вас видеть в Коктебеле, когда бы Вы ни приехали. <...> Очень прошу Вас привезти с собою всё Вами написанное (напечатанное и ненапечатанное). <...> Июль—август наиболее людно. <...> Максимилиан Волошин. 28 мая 1925 г.» (17; 11).

12 июня Булгаков уже в Коктебеле. И в этот же день ученик переступает порог Великого Гностического Храма, закамуфлированного Волошиным с тем же издевательским юмором невыговариваемым словом КОХУНЭКС (Коктебельская художественно-научная экспериментальная студия).

Так осуществилось Введение во храм.

«Дверь отперта. Переступи порог...»

Примечания

1. Поскольку название «Пятое Евангелие» закрепилось последние годы за Туринской плащаницей, Булгаковское откровение следует считать её текстовой развёрткой.

2. Интересна и важна египетская развёртка этого выражения: перо — символ Истины (богини Маат); топор (нетер) — символ понятия «божественное», неземное (не terra); т. е. сказанное (написанное) на Земле невозможно отменить даже на Небесах.

3. Именно так называет Булгаков своего героя в ранних версиях Романа. Так же упорно называет Анри Барбюса М. Рейснер в предисловии к его книге «Иисус против Христа» М.—Л., 1929. Книга эта оказала на автора МиМ огромное влияние.

4. По поводу случайности следует вспомнить знаменитую сентенцию с кирпичом.

5. Булгаков как нарочно родился в мае.

6. Монограмма МБ может читаться в этом аспекте как M5 — 'Mistakes 5.

7. Отшельник, он же Прометей, сын Фемиды, Правосудия. (Схему Таротного треугольника см. на стр. 574)

8. Скольким в это время помог или пытался помочь незабвенный глава чешского государства Ян Масарик, почти единственный интеллигент в европейских правительствах.

9. В конце концов это оказалось кабалистическим SATAN SANAT.

10. По известному выражению Э. Хемингуэя.

11. Столько же лет и князю Христу Мышкину.

12. См. об этом 22; 342.

13. Мистика «прямой» занимала в жизни Булгакова особое место. Об этом речь впереди.

14. В. Даль и П. Ершов. Аллюзии на «Конька-Горбунка» в МиМ многочисленны и принципиальны.

15. После ранней смерти А.И. Булгакова опеку над его семьей осуществляли многие его сослуживцы.

16. Не чужд гротесковости был и Володя Маккавейский; см., напр., его поэму «Пандемониум Иеронима Нуля» в кн. М.Л. Гаспарова «Записи и выписки». М., 2000; 145—148. (Также: Маккавейский В. Избранные сочинения. К., 2000.)

17. Леонтьев Я.Л., директор Большого театра, близкий друг семьи.

18. В одном из писем Горькому начала 20-х годов Вересаев постарался привлечь внимание маститого литератора (и масона) к начинающему перспективному автору.

19. Речь идет о духовном посвящении; но не исключено и ритуальное.

20. Ангарский (Клёстов) Н.С. (1873—1941) — литературный критик, редактор, издатель. С 1922 г. возглавлял издательство «Недра».

21. Зайцев П.Н. (1889—1970) — издательский работник, литератор; в 1923—25 гг. секретарь и зав. редакцией издательства «Недра».

22. Лежнев (Альтшуллер) И. Г. (1891—1955) — редактор в 1922—26 гг. журнала «Россия» («Новая Россия»). После закрытия журнала (в том числе и за публикацию «Белой гвардии») был выслан за границу. В 1930 г. вернулся, резко поменяв взгляды.

23. Правильное ударение — на первом «а». Не отсюда ли посвящением Мастер МиМ?

24. Догадки об этом в 3; 194 с посильной интерпретацией.

25. «Рабочий журнал», 1925. кн. 3; ст. Н. Короткова. Не из «Дьяволиады» ли выскочил этот критикан? (курсив мой. — О.К.).

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |