«За обещанным Вами письмом». «Отдадите, когда разбогатеете». «Волевая жизнь» и «жизненные часы». Вечные уроки нравственности.

Шубинский переулок в Москве... Совсем рядом несутся потоки машин. Невдалеке Смоленская площадь. Если прислушаться, доносится шум Киевского вокзала, а здесь, за корпусами гостиницы «Белград», тишина, и обстановка как бы переносит нас в 20-е годы. Мемориальная доска на одном из зданий напоминает, что тут жил Викентий Викентьевич Вересаев.

Эту дверь так же, как и калитку чеховского сада в Ялте, в минуты радостные и грустные не единожды открывал Михаил Афанасьевич Булгаков. «Мы бывали у Вересаевых не раз, — вспоминала Любовь Евгеньевна Белозерская. — Было что-то добротное во всем его облике старого врача и революционера. Общность переживаний, связанная с первоначальной профессией врача, не могла не роднить их». Такое же сродство душ сближало В.В. Вересаева и А.П. Чехова, и, несомненно, эти же чувства владели М.А. Булгаковым, когда в 20-х годах он вновь и вновь переступал порог чеховского дома в Аутке. Символично, что в старом застекленном шкафу в чеховском кабинете в Ялте стоят рядом последнее прижизненное издание «Каштанки», предназначенное специально для детей и особенно нравившееся Антону Павловичу, «Записки врача» 1902 года выпуска с вересаевским автографом, и здесь же, в этом доме хранится «Дьяволиада» Михаила Булгакова с его дарственной надписью Марии Павловне Чеховой.

Как сложилась неразделимая нравственная связь, объединяющая судьбы трех выдающихся писателей-врачей? Начнем наш рассказ с начала века.

В.В. Вересаев вместе с А.М. Горьким впервые посетил Антона Павловича Чехова в середине апреля 1903 г., а затем через несколько дней вновь пришел к нему. Они обсуждали рассказ «Невеста».

Пыльная улица, очень покатый двор, по которому расхаживал ручной журавль, чахлые деревца у ограды — так описывает Викентий Викентьевич свои первые впечатления. Антон Павлович покашливал коротким кашлем. На стене было объявление «Просят не курить...» Чехов был уже очень болен, но Вересаев как-то особенно затронул его сердце, оправдав ожидания и заочные впечатления. В мае он отправил ему из Ялты «Остров Сахалин» с теплой надписью, вскоре писатели обменялись фотографиями. А.П. Чехов упомянул об этих встречах в письмах А.С. Суворину и А.И. Куприну, а Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову, еще до личного знакомства с Викентием Викентьевичем, просил передать, что Вересаев ему очень нравится. Характерно, что «Записки врача» Антон Павлович сохранял среди наиболее дорогих ему книг в личной библиотеке в Ялте, а брошюру Вересаева «По поводу «Записок врача»» передал в городскую библиотеку в Таганроге.

Автора «Невесты» уже не стало, а Вересаев, мобилизованный в качестве врача, находился на русско-японской войне, когда в 1905 г. устои Российской Империи пошатнулись. «Пир свободы кончился. Начиналось похмелье. Со всех сторон вздувались кроваво-черные, мстительные волны» — так завершил Вересаев свои записки «На японской войне», созданные в трудный период безвременья, через шесть лет после «Записок врача». Эти кроваво-черные волны, конечно же, видел в те мрачные месяцы и юный киевлянин Булгаков...

И вот спустя почти двадцать лет, когда оживал после засухи чеховский сад, в мемориальный дом-музей, открытый в советской Ялте «ввиду исключительного внимания к трудам и литературным заслугам умершего писателя Антона Павловича Чехова», в числе первых десятков посетителей пришел автор «Белой гвардии».

Л.Е. Белозерская вспоминала, что Булгаков любил Чехова, но не фанатичной любовью, а какой-то ласковой, как любят умного, старшего брата. Он особенно восторгался записными книжками Антона Павловича. Письма его знал наизусть. Однажды он спросил Любовь. Евгеньевну, какое из литературных произведений ей нравится больше всего. И услышав, что, по ее мнению, это «Тамань» Лермонтова, заметил: — «Вот и Антон Павлович так считает». И тут же назвал письмо Чехова, где это сказано (А.П. Чехов говорит о «Тамани» как доказательстве тесного родства сочного русского стиха с изящной прозой в письме Я.П. Полонскому от 18 января 1888 г. — Ю.В.).

В квартире Булгакова на Большой Пироговской, где впоследствии в гостях у Михаила Афанасьевича неоднократно бывала и Мария Павловна Чехова, на книжных полках, в ряду собрания русских классиков — Пушкина, Лермонтова, обожаемого Гоголя, Льва Толстого, Алексея Константиновича Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Лескова, Гончарова — стояли и тома Чехова, и, возможно, именно их он раскрывал в те годы особенно часто. По словам М. Булгакова, приводимым П.С. Поповым, чеховские мотивы в творчестве писателя особенно явственно отразились в образе Лариосика в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных». Характерно, что после одиннадцатидневного путешествия из Житомира в Киев Ларион Ларионович Суржанский приносит с собой к Турбиным единственную ценность — завернутое в рубашку собрание сочинений Чехова. В пьесе «Дни Турбиных» в устах Лариосика в обращении к Елене Васильевне звучит чеховское: «Мы отдохнем, мы отдохнем...»

И действительно, вихрь перемен в семье Турбиных, на которых обрушились бури гражданской войны, отражает острое нервическое ощущение — смятение и усталость людей в дни раскола страны. Необходимость передышки, надежды на мир и покой — булгаковские мысли; вспомним его строки из письма, адресованного в 1923 г. родным в Киев: «Право, миг доброй воли, и вы зажили бы прекрасно». Но в «Днях Турбиных» они звучат в классической фразе из «Дяди Вани».

«Я читал вступительную статью «О чеховском юморе» <...> Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник». Это строки из «Записок на манжетах» о владикавказском периоде жизни Булгакова, ретроспектива вечера в областной народной драматической студии 14 октября 1920 г., где, как извещала местная газета «Коммунист», в 1-м отделении вступительное слово «Чеховский юмор» прочтет М.А. Булгаков и актеры Минин, Аксенов, Поль и Дивов прочтут рассказы «Скорая помощь», «Хамелеон», «Хирургия» и «Дипломат», а во 2-м отделении слово «Чехов в воспоминаниях современников» произнесет Юрий Слезкин и те же актеры прочтут рассказы «Маска», «Заблудшие», «Оратор», «Канитель», «Смерть чиновника» и «Лошадиная фамилия»1.

«<...> Я развернул листок с надписью: «Штаты». В Лито полагается восемнадцать человек. Смутно я лелеял такое распределение:

Инструктора по поэтической части:

Брюсов, Белый... и т. д.

Прозаики:

Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович и т. д.» [13, т. 1, с. 690].

Но когда Михаил Булгаков услышал имя человека, которое по праву должно стоять в этом ряду и на которого он, быть может, похож более всего «внутренней свободой и жизнью на средства своей души», — имя Чехова, когда в его жизнь вошли гусь Иван Иваныч и кот Федор Тимофеич, собака Каштанка и ее хозяин Федюшка, когда он ночами, со слезами, долго думал о горькой доле Ваньки Жукова? Несомненно, это произошло еще в догимназические годы, в доме в Кудрявском переулке, в далеком-далеком детстве, где светила отцовская лампа, мерцали корешки любимых книг и звучал мамин голос. Ведь в домашней библиотеке Афанасия Ивановича Булгакова были и чеховские «Пестрые рассказы», и «Детвора», и «Каштанка» и другие издания. Чехов сопутствовал гимназисту и студенту Булгакову и дальше, когда он, сам любитель розыгрышей и сочинитель смешных сценок, конечно же, увлекался его юмористическими рассказами. «Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался, его одноактные пьесы мы ставили неоднократно, — писала К.Г. Паустовскому сестра писателя, Н.А. Булгакова-Земская. — Михаил Афанасьевич поразил нас блестящим, совершенно зрелым исполнением роли Хирина (бухгалтера) в «Юбилее» Чехова» [26, с. 57].

В названиях домашних булгаковских водевилей, например, «С мира по нитке — голому шиш», где действовали Доброжелательница солидная, Доброжелательница ехидная, Просто доброжелательница и Хор молодых доброжелателей, словно чувствуется отголосок стиля Антоши Чехонте. Да и выбирая «Хирургию» в качестве спасительного средства в голодной владикавказской атмосфере, воссоздавая в памяти образы фельдшера Курятина «с выражением чувства долга и приятности на лице» и бедного дьячка Вонмигласова, терпящего муки в зубоврачебном кресле, Булгаков, возможно, также вспоминал Киев и, в частности, чеховские вечера, на которых выступал Павел Николаевич Скуратов — актер любимого семьей Булгаковых Соловцовского театра. Упоминание об этих вечерах автор обнаружил в газете «Киевское слово», в номерах за июль 1904 г., когда в связи с кончиной А.П. Чехова газета посвятила ему ряд публикаций. Одна из статей принадлежала перу П.Н. Скуратова. Он же, в летних театрах Пущи-Водицы и Святошина, организовал концерты, где выступил с программой «Новые и старые рассказы А.П. Чехова». Гимназист Булгаков, очевидно, не мог пропустить эти выступления, ставшие событием в культурной жизни города.

А первая театральная встреча юного ученика 1-й гимназии с драматургией Чехова могла состояться, как считает автор работы «Чехов и Украина» В.Я. Звиняцковский, 2 марта 1901 г., когда в театре Н.Н. Соловцова (ныне Академический театр украинской драмы им. И. Франко) были поставлены «Три сестры». Быть может, здесь Булгаков впервые услышал слова Вершинина, звучавшие как предгрозье и поражавшие тоской и верой: «<...> Чем больше живу, тем больше хочу знать. Мои волосы седеют, я почти старик уже, но знаю мало, ах, как мало! Но все же, мне кажется, самое главное и настоящее я знаю, крепко знаю. И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас... Мы должны только работать и работать, а счастье это удел наших далеких потомков» [42, т. 13, с. 146]. В правилах антрепренера и режиссера Николая Николаевича Соловцова было бесплатно приглашать на спектакли студентов и гимназистов, и Миша Булгаков, возможно, находился в тот день на галерке. А в 1904 г. Булгаков мог видеть в этом же театре «Вишневый сад», появившийся на киевской сцене. В тот же день он, быть может также впервые, услышал слова Гаева: «Дорогой многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. <...>» Этот шкаф он упоминает в очерке «Антон Павлович Чехов».

С 1898 г. на киевской сцене шел «Дядя Ваня». Думается, в огнях этой рампы М. Булгаков услышал сочувственные чеховские слова о земской медицине: «Сама подумай, что за жизнь у этого доктора! Непролазная грязь на дорогах, морозы, метели, расстояния громадные, народ грубый, дикий, кругом нужда, болезни. <...>» [42, т. 13, с. 64].

...И вот сбылась мечта Михаила Афанасьевича — вдохнуть воздух чеховских комнат.

«В верхней Аутке, изрезанной кривыми узенькими уличками, вздирающимися в самое небо, среди татарских лавчонок и белых скученных дач, каменная беловатая ограда, калитка и чистенький двор, усыпанный гравием. Посреди буйно разросшегося сада дом с мезонином идеальной чистоты, и на двери этого дома маленькая медная дощечка: «А.П. Чехов».

<...> Верхние стекла в трехстворчатом окне цветные; от этого в комнате мягкий и странный свет. В нише за письменным столом... над диваном картина Левитана: зелень и речка — русская природа, густое масло. Грусть и тишина.

И сам Левитан рядом.

<...> Какое-то расписное деревянное блюдо, купленное Чеховым на ярмарке на Украине. <...> С карточки на стене глядит один из братьев Чехова, задумчиво возвел глаза к небу. Подпись:

«И у журавлей, поди, бывают семейные неприятности... Кра...»

<...> Портреты Чехова. Их два. На одном — он девяностых годов — живой, со смешливыми глазами. «Таким приехал сюда». На другом — в сети морщин. Картина — печальная женщина, и рука ее не кончена. Рисовал брат Чехова.

<...> В спальне на столике порошок фенацетина — не успел его принять Чехов, — и его рукой написано «phenal...», и слово оборвано.

Здесь свечи под зеленым колпаком и стоит толстый красный шкаф — мать подарила Чехову. Его в семье назвали насмешливо — «наш многоуважаемый шкаф», а потом он стал «многоуважаемый» в «Вишневом саду»» [14, с. 638—639].

«Когда звонишь, кажется, что он дома и сейчас выйдет», — пишет Булгаков о своих впечатлениях от знакомства с чеховской обителью. Но определим контрапункт, выделим завязку этого дня. Лишь немногим более четырех лет назад в письме двоюродному брату Константину Булгакову он сожалел, что, быть может, безнадежно запоздал с приходом в литературу. За этот срок, вопреки труднейшим обстоятельствам, Михаил Афанасьевич свершил невозможное — его имя появилось в ряду наиболее читаемых авторов. И первыми крупными писателями, не просто заметившими его талант, но и в лучших традициях русской интеллигенции много сделавшими, чтобы дать реализоваться его дару, были В.В. Вересаев, а затем М.А. Волошин.

«Летом 1924 г., — вспоминает заведующий редакцией издательства «Недра» П.Н. Зайцев2, в редколлегию которого входил и В.В. Вересаев, — после выхода в свет «Дьяволиады» в сборнике издательства, возникла мысль «перекупить» у журнала «Россия» роман «Белая гвардия».

Я быстро прочитал роман и переправил рукопись В.В. Вересаев в Шубинский переулок. Роман произвел на нас большое впечатление. Я не задумываясь высказался за его печатание в «Недрах», но Вересаев был трезвее и опытнее меня. <...> Направленность романа, по его мнению, по идеологическим причинам нам не подходила. Может быть, Вересаев вспомнил, как был совсем недавно принят его собственный роман «В тупике». <...>

В один из сентябрьских дней М. Булгаков зашел в «Недра», и я сообщил ему ответ редколлегии. Наш отказ принять «Белую гвардию» резал его. За это время он похудел. По-прежнему перебивался случайными заработками от журнальчиков.

Вдруг меня осенило.

— Михаил Афанасьевич, — обратился я к нему, — нет ли у вас чего-нибудь другого готовенького, чтобы мы могли бы напечатать в «Недрах»? <...>

Через неделю он принес в редакцию рукопись своей новой повести — «Роковые яйца». <...> Прочитав повесть, я передал рукопись Вересаеву. Вересаев пришел в полный восторг от прочитанного. В отступление от правил договоренности с Н.С. Ангарским (главным редактором «Недр». — Ю.В.), за которым оставалось последнее слово, Вересаев принял повесть для очередного альманаха, и мы с ним условились сразу сдать его в набор...»

В.В. Вересаев необычайно внимательно и трогательно относился к М.А. Булгакову. Известно, например, что Викентий Викентьевич дважды оказывал Михаилу Афанасьевичу денежную помощь, причем в поразительно тактичной, деликатной форме. Когда в 1925 г. в журнале «Россия» прекратилась публикация «Белой гвардии», а «Дьяволиада» и «Роковые яйца» оказались под несправедливым обстрелом критики, что побудило Булгакова принять в этих трудных условиях деньги, Вересаев написал ему: «Поймите, я это делаю вовсе не лично для Вас, а желая сберечь хоть немного крупную художественную силу, которой Вы являетесь носителем. Ввиду той травли, которая сейчас ведется против Вас, Вам приятно будет узнать, что Горький (я летом имел письмо от него) очень Вас заметил и ценит».

Примерно тогда же слова горячего одобрения по поводу первых литературных шагов Булгакова прозвучали в устах М.А. Волошина, писавшего в письме Н.С. Ангарскому в марте 1925 г. об опубликованных разделах «Белой гвардии», что «как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютом Достоевского и Толстого», причем оценка его дошла до Михаила Афанасьевича. «Очень мне было приятно прочесть Ваш отзыв о М. Булгакове, — писал В.В. Вересаев М.А. Волошину 8 апреля 1925 г. — «Белая гвардия», по-моему, вещь довольно рядовая (неодинаковая оценка тех или иных взглядов или произведений при сохраняющихся близких дружеских отношениях, была в те годы в порядке вещей. — Ю.В.), но юмористические его вещи — перлы, обещающие из него художника первого ранга. Но цензура режет его почти беспощадно. Недавно зарезала чудесную вещь «Собачье сердце», и он совсем пал духом. Да и живет почти нищенски. Пишет грошовые фельетоны <...> и, как выражается, обворовывает сам себя. Ангарский мне передавал, что Ваше письмо к нему Булгаков взял к себе и списал его»3.

И вот лето 1925 г., Коктебель. Дом поэта. В июле по приглашению Максимилиана Александровича Волошина сюда приезжают М.А. Булгаков и Л.Е. Белозерская. Напомним, что талантливый поэт и художник М.А. Волошин был одним из тех, кто лично знал А.П. Чехова. Он побывал у него в Ялте еще в 1899 г., после исключения из университета за участие в студенческих беспорядках. Знаменательны его оценки творчества Чехова. Волошин, например, с проницательностью отмечал, что Чехов является первым в России писателем европейского типа, а его театр — театр интеллигенции. В Коктебеле, возможно, и укрепилось желание Михаила Афанасьевича — непременно побывать в доме А.П. Чехова.

Отсюда 7 августа 1925 г. М. Булгаков с женой через Феодосию отплыл в Ялту. После приезда сюда, днем они пришли в Аутку. Группа экскурсантов уже ушла, и Михаил Афанасьевич с Любовью Евгеньевной, приглашенные Марией Павловной Чеховой в дом, оказались единственными посетителями музея.

В светлых печальных этих комнатах Булгаков в тот день проведет несколько часов. «Как странно здесь» — найдет он свои, особые слова о чеховской обители. Слова, говорящие, по сути, о том, что этот мир был и останется тайной, что Чехов непостижим...

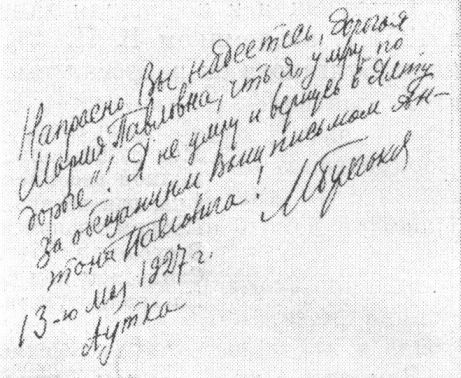

Характерный почерк Михаила Афанасьевича... Я все держу и держу в руках альбом с его записью и пытаюсь представить его в этом доме, в этих дверях. Плотные, несколько пожелтевшие листочки. Альбом не входит в экспозицию и хранится на маленьком столике, в комнате Марии Павловны. Здесь всего несколько заполненных страниц. Вслед за строками, написанными И. Буниным, К. Станиславским, Т. Щепкиной-Куперник, С. Балухатый, следуют такие слова: «Напрасно Вы надеетесь, дорогая Мария Павловна, что я «умру по дороге». Я не умру и вернусь в Ялту за обещанным Вами письмом. М. Булгаков

13-го мая 1927 г. Аутка».

Следующая и последняя запись в этом альбоме была сделана в 1951 г. академиком В.П. Филатовым. Быть может, под влиянием Булгакова он набросал такие строки:

«Сегодня солнечной истомою

Моя душа полна, больна,

Волной весеннею, знакомою

Она, как встарь, напоена.

Пойдем тропой неуловимою

В страну забытой красоты!

Скользнем над бездною незримою

По грани чувства и мечты».

Заметим, что записи разделяют двадцать четыре года. М.П. Чехова бережно хранила заветный альбом, никому не давала листать его, для официальных посещений существовала совсем другая книга отзывов. Владимир Петрович Филатов был, очевидно, первым вне круга самых близких ей людей, кому Мария Павловна доверила прочесть булгаковские строки. А ведь это было в 1951 г., когда имя писателя продолжала окружать глухая стена замалчивания и предубежденности, в «Энциклопедическом словаре», подписанном к печати в тот же период, вообще нет его имени. Тем важнее для нас осознавать, что М.П. Чехова продолжала относиться к памяти М.А. Булгакова с искренним уважением, что, вопреки всему, она сберегла его записи. В знак особого доверительного расположения к В.П. Филатову записи были показаны именно ему. Как жаль, что мы можем лишь догадываться о содержании их беседы.

«Ночь разворачивается над Ялтой яркая. Ноги ноют от усталости, но спать не хочется. Хочется смотреть на высокий зеленый огонь над волнорезом и на громадную багровую луну, выходящую из моря». «Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет».

Позволим себе объединить строки из очерка «В Ливадии» М.А. Булгакова и рассказа «Дама с собачкой» А.П. Чехова не только потому, что они так художественно близки по своим краскам. В них есть и отсвет самой жизни, скрещение ощущений радостного и печального в жизни. Вдумаемся в строку, написанную Чеховым в 1899 г., когда Антон Павлович из-за нездоровья был вынужден оставить любимую среднюю полосу России, — «будет шуметь так же равнодушно, когда нас не будет». В них, возможно, начальные строки чеховского реквиема.

И его глубокую грусть, его никому не показываемую боль, быть может, пронзительнее всех ощутил Булгаков — не только как писатель, но и как врач: «При выходе из ниши письменный стол. На нем в скупом немецком порядке карандаш и перья, докторский молоток и почтовые пакеты, которые Чехов не успел уже вскрыть. Они пришли в мае 1904 г., и в мае он уехал за границу умирать» [14, с. 639].

В этом лаконичном булгаковском абзаце, чем-то разительно отличающемся от многих нередко мажорных, трафаретных, хотя и рожденных искренним чувством описаний дома в Аутке, объята последняя весна Антона Павловича, в них строгая совестливость Чехова, не позволявшая ему даже в дни отчаяния не отвечать на письма начинающих литераторов, его слабый огонек надежды, его прощание с Ялтой.

Очерк Булгакова «У Антона Павловича Чехова», опубликованный в 1925 г., вскоре после посещения дома-музея, явился, по сути, одним из первых портретов великого писателя в советской Чеховиане. Перед нами как бы завязь такого трогательного дальнейшего тяготения Михаила Афанасьевича к этому дому, к близким Антона Павловича. Важной вехой в этом сближении, во время повторного его приезда в Крым, стало знакомство с Михаилом Павловичем Чеховым — младшим братом Антона Павловича.

Несмотря на разницу в возрасте, они быстро сошлись. Наметились совместные творческие планы. Г.А. Шалюгину, исследователю жизни и творчества А.П. Чехова, принадлежат интересные изыскания об этих встречах. «9 июля 1927 г., — указывает он, — Михаил Павлович писал в Москву: «Отсюда уезжает Булгаков. Он хотел бы познакомиться с моей пьесой, чтобы дать совет и продвинуть ее». Вероятнее всего, речь шла о пьесе антирасистского содержания «Цветная кожа», над которой М.П. Чехов работал в Ялте летом 1926 г.

Е.М. Чехова сообщила мне также, что Булгаков предложил ее отцу совместную работу над киносценарием» [45].

Как полагает Г.А. Шалюгин, М.П. Чехов и М.А. Булгаков намеревались посвятить свой совместный труд петрашевцам. В Ялте, куда он переселился в 1926 г., Михаил Павлович трудился над такими материалами, и в его архиве хранится первоначальный вариант сценария под названием «Дело Петрашевского». Замысел остался нереализованным, однако он еще раз свидетельствует о том, что Булгакова еще в 20-е годы влекла и историческая проблематика.

Итак, благоуханная ялтинская весна 1927 г. Булгаковы остановились вблизи Боткинской улицы в пансионате Тези. Первое упоминание имени Михаила Афанасьевича содержится в письме М.П. Чехова в Москву от 12 мая, где он сообщает жене, что «вчера за Женей и Колей (дочерью и зятем М.П. Чехова. — Г.Ш.) заехали Вася, Лизочка (содержатели пансиона В. Тихомиров и Е. Тези) и автор «Дней Турбиных» Булгаков, чтобы ехать на Учан-су. Стали тащить и меня. Влезли на крепость в Исарах и там же позавтракали... <...> Булгаков был очень мил, хотя грусть все время светилась в его глазах...»

Через день Булгаков опять пришел к Чеховым. Вместе с Марией Павловной они поднялись в ее комнату на втором этаже во флигеле. За хрупким столиком, в плетеном кресле, где не раз сиживал и Антон Павлович, он перелистывал чеховские письма. Какой из подлинников так хотелось ему иметь? Мы не знаем предпочтения Михаила Афанасьевича в этом выборе. И все же можем предположить: в невесомом листочке, в следе руки Антона Павловича Булгакову виделся некий талисман. И такой отпечаток Аутки — подаренные Марией Павловной веточку из чеховского сада и перечень книг, составленный Чеховым, — он хранил.

В тот же вечер Чеховы и Булгаков были приглашены на именины к известному в Ялте зубному врачу Ванде Станиславовне Дыдзюль — другу семьи Чеховых, дочери литовского революционера Капсукаса. «Пели соло, пели под скрипку, пели хором, — писал М.П. Чехов. — <...> Вернулись домой в 3 ч. утра, чего я здесь не припомню. Даже Маша (М.П. Чехова. — Г.Ш.) досидела до такой поры и плясала...» [45].

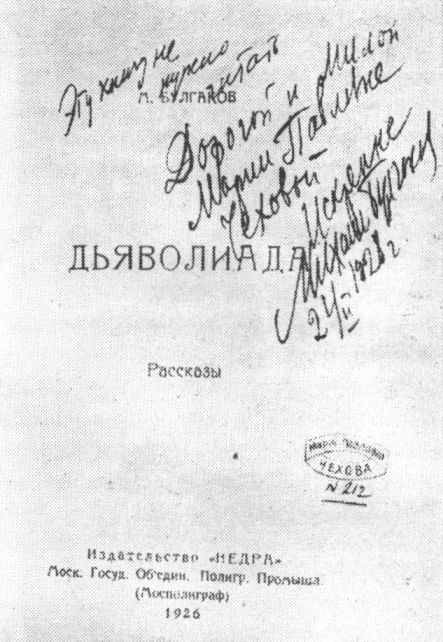

А зимой 1928 г. Михаил Афанасьевич направил в Ялту, на Аутскую улицу, «Дьяволиаду» 1926 года издания. Г.А. Шалюгин полагает, что вручить этот его подарок Марии Павловне Булгаков попросил Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову. «Дорогой и милой Марии Павловне Чеховой искренне Михаил Булгаков 21.II.1928 г.», — написал он на обложке. Отметим, что впоследствии М.П. Чехова вынуждена приписать, что просит не давать «Дьяволиаду» в пользование кому-либо постороннему, книгу нельзя читать. Она хорошо понимала, что наличие у кого-либо «Дьяволиады» и просто разговоры о ней могут вызвать «дьявольские неприятности». Но все же много лет, несмотря ни на что, Мария Павловна свято сохраняла и эту реликвию.

Изъятие рукописей, запрещение произведения, вызовы на допрос...

Через некоторое время, в 1929 г., пьесы Булгакова исчезли из репертуара, его положение становилось невыносимым. И вот в один из дней домой к Михаилу Афанасьевичу, на Пироговскую улицу, пришел Вересаев. Имеется сделанная А.Л. Лессом запись рассказа Елены Сергеевны Булгаковой об этом, достоверность которой она подтвердила в беседе с М.О. Чудаковой.

«Как-то открывается дверь — входит Вересаев.

— Я знаю, Михаил Афанасьевич, что вам сейчас трудно, — сказал Вересаев глухим голосом, вынимая из портфеля завернутый в газету сверток. — Вот возьмите... Здесь пять тысяч... Отдадите, когда разбогатеете...

И ушел, даже не выслушав слов благодарности» [37].

Возможно, в этот вечер он спас Булгакова. Так в поступке замечательного русского писателя-врача как бы отозвались слова А.П. Чехова, сказанные о Н.М. Пржевальском: «Читая его биографию, никто не спросит: зачем? Почему? Какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав».

«Сроков людских нам знать не дано, — писал М.А. Булгаков В.В. Вересаеву 6 декабря 1925 г., — но я верю и совершенно искренно, что я буду держать в руках Вашу новую книгу и она так же взволнует меня, как много лет назад меня на первом пороге трудной лестницы взволновали «Записки врача»» [37]. В этих строках чувствуется та же нежность и любовь, что и в словах Михаила Афанасьевича в заветном чеховском альбоме. Булгаков, бесспорно, еще с гимназических лет интересовался творчеством Вересаева. Его привлекал образ героя повести Вересаева «Без дороги» — земского врача Дмитрия Чеканова, в судьбе которого отразилось мужественное поведение самого Викентия Викентьевича во время холерной эпидемии, когда он едва не погиб в поединке с теми, чьих родных и близких спасал. Студенту-медику Булгакову как личности, испытавшей тяготение к литературе, импонировали первые строки «Записок врача»: «Единственное мое преимущество, — что я еще не успел стать человеком профессии и что для меня еще ярки и сильны те впечатления, к которым со временем невольно привыкаешь». Книга эта, прочитанная «на пороге трудной лестницы», очевидно, всегда жила в памяти Булгакова. Не случайно через некоторое время после того, как Михаил Афанасьевич приехал в Москву, он воспользовался первой же возможностью, чтобы увидеть Вересаева, побывать на диспуте по поводу «Записок врача». Присутствуя на «суде» над «Записками» в здании бывших Женских курсов на Девичьем поле, Михаил Афанасьевич вглядывался в Вересаева, вслушивался в его «низкий голос». «Говорит он мало, но когда говорит, как-то умно и интеллигентно у него выходит», — отметил Булгаков [37]. В 1923 г. Булгаков, желая побеседовать с автором «Записок врача», пришел к нему домой. Со слов Е.С. Булгаковой, Викентий Викентьевич встретил его сдержанно. Они несколько минут стояли в прихожей. Из-за глухоты Вересаев довольно плохо слышал посетителя. Выразив восхищение «Записками врача», смущенный Михаил Афанасьевич, снова надевая калоши, начал прощаться. И лишь уже в дверях расслышав, что перед ним автор «Записок на манжетах», Вересаев переменился, проявив живейший интерес к Булгакову. «Заходите, милости прошу!» — радушно пригласил он Михаила Афанасьевича. Так состоялась первая их личная встреча.

«С огромными надеждами» написал Вересаев на «Гомеровых гимнах», подаренных Булгакову. Говоря словами гимна к Асклепию, Викентий Викентьевич стал для него «злых облегчителем страданий». Около пятнадцати лет они не только встречались, но и переписывались, и старый русский писатель бережно хранил письма Булгакова. Последнее из них было написано Михаилом Афанасьевичем 11 марта 1939 г., за год до его кончины. «Хотелось бы повидаться с Вами. Бываете ли Вы свободны вечерами?» — писал он. Многие часы два писателя-врача провели в беседах в тиши вересаевского кабинета.

Завершилась Великая Отечественная война, старейшине русской литературы посчастливилось встретить День Победы, осознать, что окончились страшные сражения. В конце мая 1945 г., незадолго до смерти, указывая, как распорядиться его архивом, В.В. Вересаев особо подчеркнул значение писем М.А. Булгакова. Как рассказали мне хранители творческого наследия писателя, авторы ряда работ о нем, Валерия Михайловна Нольде и Евгений Андреевич Зайончковский, Викентий Викентьевич хранил эти письма в отдельной папке и завещал опубликовать их, но лишь в том случае, если это можно будет сделать без купюр.

Вересаев сравнивал дарование Булгакова с талантом Гоголя и в беседах с В.М. Нольде и Е.А. Зайончковским (племянница писателя В.М. Нольде долгие годы была его неизменным литературным секретарем) всегда с исключительным теплом говорил о Михаиле Афанасьевиче. Его письма он рассматривал как ценные исторические свидетельства и весьма важный литературный памятник, веря, что время их публикации придет. Попытки наследников Викентия Викентьевича обнародовать письма в точном соответствии с его завещанием несколько раз оказывались неудачными, хотя часть их была известна в списках, а на некоторые строки ссылались в своих печатных работах исследователи творчества Булгакова. В 1987 г. к В.М. Нольде и Е.А. Зайончковскому обратилась редакция журнала «Знамя», уведомив их о том, что в ее распоряжение поступили письма М.А. Булгакова В.В. Вересаеву Очевидно, это была одна из копий многострадального собрания, снятая во время редакционного «хождения по мукам» части булгаковского эпистолярного наследия. После сверки писем с оригиналами из личного архива Вересаева они в начале 1988 г. были опубликованы в журнале «Знамя». Так спустя более четырех десятилетий сбылась заветная мечта автора «Записок врача».

«Дорогой Викентий Викентьевич, я был у Вас, чтобы без всякой торжественности поздравить Вас, — пишет Булгаков Вересаеву в декабре 1925 г. в связи с тем, что в эти дни отмечалось сорокалетие литературной деятельности старейшего русского писателя. — Вчера, собираясь послать Вам парадное письмо, я стал перечитывать Вас, письма так и не написал, а ночью убедился, насколько значительно то, что Вы сочинили за свой большой путь. <...>»

В этих строках чувствуется еще какая-то дистанция между Вересаевым и Булгаковым. Но вот следующее письмо Михаила Афанасьевича, написанное в августе 1926 г. Бытовые условия его жизни остаются трудными, и он обращается к Викентию Викентьевичу за помощью в решении жилищного вопроса. Мнение Вересаева как председателя Всероссийского Союза писателей могло бы, как полагал Булгаков, сыграть определенную роль в рассмотрении его ходатайства в Кубу — комиссию по улучшению быта ученых, оказывавшую содействие и литераторам.

«Ежедневное созерцание моего управдома, рассуждающего о том, что такое излишек площади (я лично считаю излишком все лишь сверх 200 десятин, — пишет Булгаков, — толкнуло меня на подачу анкеты в Кубу. Если Вы хоть немного отдохнули и меня не проклинаете, не черкнете ли квалифицированной даме... <...> ...или мне (не упоминая об отрицательных сторонах моего характера) Ваше заключение обо мне.

Как скорее протолкнуть анкету и добиться зачисления?

Советом крайне обяжете!

Когда собираетесь вернуться? Как Ваше здоровье? Работаете ли над Пушкиным? Как море? Если ответите на все эти вопросы — обрадуете. О Вас всегда вспоминаю с теплом».

18 ноября этого же года Булгаков пишет, что посылает Викентию Викентьевичу (для него и Марии Гермогеновны) два билета на «Дни Турбиных». «Кроме того посылаю 50 рублей в уплату моего долга Вам. <...>

Посылаю Вам великую благодарность, а сам направляюсь в ГПУ (опять вызвали)».

«За обещанным Вами письмом...». Запись М.А. Булгакова в памятном альбоме М.П. Чеховой. 1927 г. Из фондов дома-музея А.П. Чехова, Ялта

Вокруг Булгакова змейкой поползли темные слухи. «Нищета, улица и гибель» приближались. И одним из немногих, пришедших ему на помощь, был В.В. Вересаев. Благородный его порыв выходит за рамки каких-то личных отношений. Описанные минуты на пороге квартиры Михаила Афанасьевича, когда однажды вечером сюда со свертком, в котором были деньги, пришел Викентий Викентьевич, по сути, общественный подвиг старейшего писателя.

Следующее письмо Булгакова Вересаеву отражает значительные перемены в его судьбе, которыми он считает необходимым поделиться при встрече: «Дорогой Викентий Викентьевич, у меня сняли телефон и отрезали таким образом от мира. Зайду к Вам завтра (2-го) в 5 часов вечера. Удобно ли это Вам? <...>

Ваш М. Булгаков

(бывший драматург, а ныне режиссер МХТ)».

По мнению публикаторов В.М. Нольде и Е.А. Зайончковского, письмо написано 1 июня 1930 г... Проходит еще один очень трудный год. 29 июня 1931 г. Булгаков вновь пишет Вересаеву большое откровенное письмо. В нем и тревога в связи с ухудшившимся здоровьем.

«Дорогой Викентий Викентьевич!

К хорошим людям уж и звонить боюсь, и писать, и ходить: неприлично я исчез с горизонта, сам понимаю.

Но, надеюсь, поверите, если скажу, что театр меня съел начисто. Меня нет. Преимущественно «Мертвые души»... <...>

МХТ уехал в Ленинград, а я здесь вожусь с работой на стороне (маленькая постановка в маленьком театре). (Речь идет о режиссерской работе в Передвижном театре Института санитарной культуры над постановкой пьесы Н.А. Венкстерн «Одиночка». — Ю.В.)

Кончилось все это серьезно, болен я стал, Викентий Викентьевич. Симптомов перечислять не стану, скажу лишь, что на письма деловые перестал отвечать. И бывает часто ядовитая мысль — уж не свершил ли я, в самом деле, свой круг? По-ученому это называется нейростения, если не ошибаюсь.

А тут чудо из Ленинграда — один театр мне пьесу заказал (в примечаниях указывается, что речь идет об «Адаме и Еве». — Ю.В.).

Делаю последние усилия встать на ноги и показать, что фантазия не иссякла. А может, иссякла. Но какая тема дана, Викентий Викентьевич! Хочется безумно Вам рассказать! Когда можно к Вам прийти?

Видел позавчера сон: я сижу у Вас в комнате, а Вы меня ругаете (холодный пот выступил).

Да не будет так наяву!

Марии Гермогеновне передайте и жены моей и мой привет. И не говорите, что я плохой. Я — умученный... <...>»

Следует отметить в этой связи, что в письмах к другим адресатам М.А. Булгаков весьма скупо пишет о своем недомогании, разительно напоминая в этом отношении А.П. Чехова. «Если собрать все мемуарные свидетельства и многочисленные высказывания Чехова в письмах о своей болезни, то становится ясно, что о ней он знал, а все отговорки... <...> ...лишь для родственников и друзей, — замечает в книге «Антон Павлович Чехов» А.П. Чудаков. — Знал, но считать себя больным не хотел. И лечиться он начал только тогда, когда состояние стало катастрофическим». В определенной мере это и черты Булгакова. Лишь Викентию Викентьевичу он писал абсолютно обо всем, веря в его благожелательность и зная врачебную опытность и мудрость.

«В самом деле: почему мы так редко видимся, — пишет Булгаков через месяц. — В тот темный год, когда я был раздавлен и мне по картам выходило одно — поставить точку, выстрелив в себя, Вы пришли и подняли мой дух. Умнейшая писательская нежность!»

Запомним эти слова, эту мысль — умнейшая писательская нежность. Булгаков полагал, что это важнейшая категория в человеческих взаимоотношениях. Показательно, что в сохранившихся отрывках из дневника писателя, приводимых М.О. Чудаковой в «Жизнеописании Михаила Булгакова», где он отмечает, что смерть В.Г. Короленко не нашла слишком широкого освещения в прессе, Михаил Афанасьевич с горечью добавляет: «Нежности...»

«Но не только это, — продолжает Булгаков, — Наши встречи, беседы, Вы, Викентий Викентьевич, так дороги и интересны!

За то, что бремя стеснения с меня снимаете — спасибо Вам.

Причина — в моей жизни. Занятость бывает разная. Так вот моя занятость неестественная. Она складывается из темнейшего беспокойства, размена на пустяки, которыми я вовсе не должен бы заниматься, полной безнадежности, нейростенических страхов, бессильных попыток. У меня перебито крыло... <...>

Вы думаете, что я не пытался Вам писать, когда, чтобы навестить Вас, не выкраивалось время из-за театра? Могу уверить, что начинал несколько раз. <...> Я боюсь писать! Я жгу начала писем в печке».

К этому прерванному письму Булгаков возвращается 25 и 26 июля. 27 июля он пишет: «Продолжаю: один человек с очень известной фамилией и большими литературными связями... <...> ...сказал мне тоном полууверенности:

— У вас есть враг.

Тогда еще эта фраза заставила меня насторожиться. Серьезный враг? Это нехорошо. Мне и так трудно, а тогда уж и вовсе не справиться с жизнью. Я не мальчик и понимаю слово — «враг». <...> Я стал напрягать память. Есть десятки людей в Москве, которые со скрежетом зубовным произносят мою фамилию. Но все это в мирке литературном или околотеатральном, все это слабое, все это дышит на ладан... <...>

И вдруг меня осенило! Я вспомнил фамилии. Это — А. Турбин, Кальсонер, Рокк и Хлудов (из «Бега»). Вот они, мои враги! Недаром во время бессонниц приходят они ко мне и говорят со мной: «Ты нас породил, а мы тебе все пути преградим. Лежи, фантаст, с загражденными устами».

Тогда выходит, что мой главный враг — я сам».

28 июля, продолжая эти раздумья и говоря о письме, отправленном Сталину, Булгаков пишет: «Но поток потух. Ответа не было. Сейчас чувство мрачное. Один человек утешал: «Не дошло». Не может быть. Другой, ум практический... <...> ...подверг письмо экспертизе. И совершенно остался недоволен. «Кто поверит, что ты настолько болен, что тебя должна сопровождать жена? Кто поверит, что ты вернешься? Кто поверит?»

И так далее.

Я с детства ненавижу эти слова: «Кто поверит?» Там, где это «кто поверит?», я не живу, меня нет. Я и сам мог бы задать десяток таких вопросов: «А кто поверит, что мой учитель Гоголь? А кто поверит, что у меня есть большие замыслы? А кто поверит, что я — писатель?» <...>»

В этом письме, в страстных строках — «Я с детства ненавижу эти слова: «Кто поверит?»» — утверждается чрезвычайно глубокая мысль, важная не только как самохарактеристика натуры Михаила Афанасьевича, но звучащая и призывом ко всем нам, — верить друг другу свято, полагаться на человека, считая вообще, что лучшее в нем является основой. Без этой нравственной нормы трудно жить, вне ее невозможно развитие любой сферы деятельности и особенно медицины с ее узлом профессиональных взаимоотношений, с необходимостью для врача безбоязненно брать на себя высокую ответственность, немыслимую без такой же веры.

И вновь именно Вересаев обращается к Булгакову с мудрым призывом, показывающим, как глубоки и не формальны его раздумья о Михаиле Афанасьевиче. Строки из этого письма, написанного в августе 1931 г., приводит М.О. Чудакова в послесловии к «Воспоминаниям о Михаиле Булгакове». «Получил Ваше письмо — и не из слов Ваших, а из самого письма почувствовал, как Вы тяжко больны и как у Вас все смято в душе, — писал Викентий Викентьевич. — Совет? <...> Продолжаю думать, что надежда на загр(аничный) паспорт — надежда совершенно безумная. Да, вот именно — «кто поверит?» <...>

Трудно человеку в Вашем положении давать советы, и все-таки мне настоятельно хочется Вам дать один. Скажем, объявили человеку: «у вас не может быть детей...»»

И далее, скорее как врач врачу, чем как писатель писателю, замечает М.О. Чудакова, Вересаев пояснял, что, с его точки зрения, «писательская потребность для художника» не слабее физиологических: «И разве может он, на изломе всего своего существа, сказать себе: «меня не печатают — бросаю писать». Это глубокая ошибка». Он уверял Булгакова: «для меня совершенно несомненно, что одна из причин вашей тяжелой душевной угнетенности — в этом воздержании от писания».

Можно полагать, что эти вересаевские строки помогли Булгакову преодолеть душевный кризис. Ведь только Викентий Викентьевич, как врач и психолог, был способен найти эту единственно приемлемую для Михаила Афанасьевича линию духовного противостояния обстоятельствам. Какой бесценный дар дружбы, образец настоящего отклика на чужую боль перед нами...

15 марта 1932 г. М. Булгаков пишет Вересаеву:

«Дорогой Викентий Викентьевич!

Все порываюсь зайти к Вам в сумерки, поговорить о литературе, да вот все репетиции. <...>

А между тем иногда появляется мучительное желание поделиться.

Вчера получил известие о том, что «Мольер» мой в Ленинграде в гробу.

Мои ощущения?

Первым желанием было ухватить кого-то за горло, вступить в какой-то бой. Потом наступило просветление. <...>

И мысль, что кто-нибудь со стороны посмотрит холодными и сильными глазами, засмеется и скажет: «Ну, ну, побарахтайся, побарахтайся...» Нет, нет, немыслимо!

Сознание своего полного, ослепительного бессилия нужно хранить про себя... <...>»

Ко времени написания этого письма «Дни Турбиных» вновь появились в репертуаре Художественного театра. Известна оценка этого события М.А. Булгаковым: «Хлынула радость, но сейчас же и моя тоска. Сердце, сердце...» Речь, думается, не идет лишь о тяжком состоянии неврастении. Можно полагать, что фон нездоровья писателя — ревматический процесс, о котором он упоминает с 20-х годов. И все же произошли изменения, возвратившие автору пьесы «часть его жизни».

«Вот я на Пироговской, вхожу в первую комнату, — пишет Ф.С. Михальский об этом дне. — На диване полулежит Михаил Афанасьевич, ноги в горячей воде, на голове и на сердце холодные компрессы. «Ну, рассказывайте, рассказывайте!» Я несколько раз повторяю рассказ о звонке А.С. Енукидзе и о праздничном настроении в театре. Пересилив себя, Михаил Афанасьевич поднимается. <...> «Едем, едем!» <...>»

Однако кольцо тягот пока не разомкнуто. Перечеркнуты надежды на постановку пьесы «Мольер» в Ленинграде и, следовательно, на соответствующее вознаграждение и ускорение квартирных перемен, а в Художественном театре репетиции «Мольера» движутся почти безнадежными темпами...

«<...> И наступила знакомая мне жизнь в мертвом театральном сезоне, — пишет Булгаков Вересаеву из Москвы 2 августа 1983 г. — Елена Сергеевна через Всероскомдрам шлет телеграммы и выцыганивает малые авансы, а я мечтаю только об одном счастливом дне, когда она добьется своего и я, вернув Вам мой остающийся долг, еще раз Вам скажу, что Вы сделали для меня, дорогой Викентий Викентьевич. <...>

Я... <...> ...просидел две ночи над Вашим Гоголем. Боже, какая фигура! Какая личность!

В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман... <...>»

Так началось воссоздание «Мастера и Маргариты». О возобновлении грандиозной работы Михаил Афанасьевич сообщает именно Вересаеву.

Весной 1934 г. Булгаковы, наконец, покидают полуподвальные комнаты на Большой Пироговской и переезжают в новую квартиру. Вересаев один из первых, кому Михаил Афанасьевич пишет об этом: «6 марта 1934 года. Дорогой Викентий Викентьевич!

Адрес-то я Вам не совсем точный дал. Надо так: Москва, 19, Нащокинский пер., д. 3, кв. 44. <...> Я искренно опечален тем, что Вы сообщили о Вашем доме. Подтверждается ли это? Я от души желаю Вам, чтобы Ваше новое пристанище, в случае, если придется уезжать, было бы хорошо.

А об этом кабинете сохраню самые лучшие воспоминания. Я становился спокойнее в нем, наши беседы облегчали меня. <...>»

26 апреля 1934 г.: «Дорогой Викентий Викентьевич! На машинке потому, что не совсем здоров, лежу и диктую. Телефон, как видите, поставили, но пока прибегаю не к нему, а к почте, так как разговор длиннее телефонного. <...> Все дни, за редкими исключениями, репетирую, по вечерам и ночам, диктуя, закончил, наконец, пьесу (речь идет о пьесе «Иван Васильевич». — Ю.В.), которую задумал давным-давно. <...>

Прочитал в Сатире... <...> ...говорят, что начало и конец хорошие, но середина пьесы совершенно куда-то не туда. Таким образом, вместо того, чтобы забыть, лежу с невралгией и думаю о том, какой я, к лешему, драматург! <...> Бросить это дело нельзя: очень душевно отнеслись ко мне в Сатире. А поправлять все равно, что новую пьесу писать. Таким образом, не видится ни конца, ни края... <...>»

Мы видим, что и в театральных делах, так же как и в медицине, Михаил Афанасьевич остается человеком долга, человеком неизменных моральных обязательств. Он очень ценит доброе, искреннее отношение к себе и платит тем же. К сожалению, по отношению к нему самому далеко не все поступают честно и порядочно. Конечно, существовали непреодолимые обстоятельства, тайные и явные действия высших инстанций, препятствовавшие успеху новых и новых творческих его начинаний. Но нельзя не сказать и о другом — о равнодушии, трусости, конъюнктурных соображениях, вследствие чего режиссеры, театры, киностудии, даже известные композиторы слишком легко отказывались от произведений Михаила Афанасьевича.

«Дорогой и милой Марии Павловне Чеховой...». Надпись М.А. Булгакова на книге «Дьяволиада». 1928 г. Из фондов дома-музея А.П. Чехова, Ялта

Вернемся, однако, к содержанию того же апрельского письма. Несколько летних недель Булгаков вместе с Еленой Сергеевной и Сережей Шиловским проведет на даче близ Звенигорода, принадлежавшей дочери и зятю профессора Г.И. Россолимо. Мы уже упоминали об этих днях, однако уместны и дополнительные сведения. Как рассказывал нам внук Григория Ивановича Россолимо, Алексей Владимирович Савич, он был свидетелем этого пребывания семьи Булгаковых в Подмосковье — с Сережей Шиловским они были сверстниками и подружились. Обратим внимание на тот факт, что на даче, по воспоминаниям А.В. Савича, сохранялась библиотека Г.И. Россолимо, где имелась фотография Антона Павловича с надписью Григорию Ивановичу и подаренные им книги. (Напомним, что Россолимо как невропатолог упоминается в повести «Роковые яйца». — Ю.В.). В семье были живы воспоминания о встречах А.П. Чехова и Г.И. Россолимо.

Дача, где Булгаков как бы вновь прикоснулся к Чехову, была снята при деятельном участии Вересаева. Поводом к соответствующим хлопотам с его стороны явилась просьба Михаила Афанасьевича — просьба, быть может, и не очень обременительная, но с которой можно было обратиться лишь к человеку, в чьем дружеском расположении не сомневаешься.

«Вот что я хотел Вас спросить, Викентий Викентьевич, — пишет Булгаков. — В Звенигороде, там, где вы живете, есть ли возможность нанять дачу? Если Вам это не трудно, позвоните или напишите мне об этом: у кого, где, есть ли там купанье? Вопрос идет главным образом о Сереже. Но Елена Сергеевна, конечно, и меня туда приладит <...>»

В дальнейших строках, а затем в следующем письме Булгаков касается одного из самых драматичных моментов его жизни в этот период — отказе в просьбе о заграничной поездке.

«Вот уже около месяца я в Ленинграде, где, между прочим, лечусь электричеством и водой от нервного расстройства. Теперь чувствую себя получше, так что, как видите, потянуло писать письма.

Во время своего недуга я особенно часто вспоминал Вас, но не писал, потому что не о погоде же писать. <...>

Хочу рассказать Вам о необыкновенных моих весенних приключениях.

К началу весны я совершенно расхворался: начались бессонницы, слабость и, наконец, самое паскудное, что я когда-либо испытывал в жизни, страх одиночества. <...>

<...> Улиц боюсь, писать не могу, люди утомляют или пугают. <...>

Ну-с, в конце апреля сочинил заявление о том, что прошусь на два месяца во Францию и в Рим. <...>

— И вам, конечно, отказали, — скажете Вы, — в этом нет ничего необыкновенного.

Нет, Викентий Викентьевич, мне не отказали. <...> 17 мая... <...> Звонок по телефону... <...> «Вы подавали? Поезжайте в ИНО Исполкома, заполняйте анкету вашу и вашей жены». <...>

Самые трезвые люди на свете — это наши мхатчики. <...> Вообразите, они уверовали в то, что Булгаков едет. <...> Дали список курьеру — катись за паспортами.

Он покатился и прикатился. Физиономия мне его сразу настолько не понравилась, что не успел он еще рта раскрыть, как я уже взялся за сердце.

Словом, он привез паспорта всем, а мне беленькую бумажку — М.А. Булгакову отказано.

Об Елене Сергеевне даже и бумажки никакой не было. <...>

Впечатление? <...> Пожалуй, правильней всего все происшедшее сравнить с крушением курьерского поезда. Правильно пущенный, хорошо снаряженный поезд, при открытом семафоре, вышел на перегон — и под откос!» [37].

«Как чудесно в Пушкине соединяется гений и просвещение! Но, увы, у него много завистников и врагов». Это слова из совместной пьесы М.А. Булгакова и В.В. Вересаева «Александр Пушкин» («Последние дни»), где впервые слились их творческие замыслы. Они приступили к этой работе в 1934 г., решив приурочить драму к 100-летию со дня гибели А.С. Пушкина.

18 октября 1934 г. Е.С. Булгакова записывает в дневнике: «Днем были у В.В. Вересаева. М.А. пошел туда с предложением писать вместе с В.В. пьесу о Пушкине, т. е. чтобы В.В. подбирал материал, а М.А. писал. Мария Гермогеновна встретила это сразу восторженно. Старик был очень тронут, несколько раз пробежался по своему уютному кабинету, потом обнял М.А. В. В. зажегся, начал говорить о Пушкине, о том, что Нат(алья) Ник(олаевна) была вовсе не пустышка, а несчастная женщина. Сначала В.В. был ошеломлен — что М.А. решил пьесу писать без Пушкина (иначе будет вульгарно), но, подумав, согласился...» [15, с. 401—402].

В.В. Вересаев, автор фундаментальных исследований о поэте, взял на себя разработку исторического фона, а М.А. Булгаков — драматургическую сторону. Однако через некоторое время между ними возникли серьезные разногласия. В конечном итоге Вересаев отказался подписать завершенную работу, потребовавшую от него много сил и времени. По согласованию между авторами, на титуле значилось лишь имя М. Булгакова, хотя Михаил Афанасьевич позаботился о разделении гонорара поровну.

И тем не менее творческий конфликт не повлиял на дружеские взаимоотношения Булгакова и Вересаева. Собственно, так вообще поступают порядочные люди. Но быть может, в переписке этого периода между Михаилом Афанасьевичем и Викентием Викентьевичем как-то особенно сказалось и понимание обоими необходимости душевного щажения друг друга, как, впрочем, и кого бы то ни было, что так характерно для этики врачей земской школы. Отстаивая нерушимость своих позиций, и Булгаков и Вересаев оставляют эти разночтения за рамками личного взаиморасположения — такая позиция в серьезном принципиальном споре заслуживает всяческого уважения.

«<...> Что еще нужно для Вашего успокоения? — пишет Вересаев 4 сентября 1935 г. — Отказ мой от «борьбы»? Но не поняли же Вы ее в том смысле, что я, например, собираюсь поднять в печати кампанию против Вашей пьесы или сделать в репертком донесение о ее неблагонадежности. Желательно Вам, чтобы я на репетициях молчал? Или чтобы пьесу я впервые увидел на премьере? Сообщите, что нужно, чтобы прекратились Ваши огорчения...» (курсив мой. — Ю.В.).

«Милый Викентий Викентьевич! Могу Вас уверить, что мое изумление равносильно Вашей подавленности (курсив мой. — Ю.В.) пишет М.А. Булгаков в одном из писем этого периода. — <...> Перо не поднимается после Вашего письма, но я <...> все-таки питаю надежду, что мы договоримся. От души желаю, чтобы эти письма канули в лету, а осталась бы пьеса, которую мы с Вами создавали с такой страстностью».

Однако их видение одного и того же диаметрально противоположно. И вот Вересаев принимает, на первый взгляд, поразительно странное, а на самом деле мудрое решение, проникнутое заботой о Булгакове, продиктованное высоким уважением к его литературному своеобразию. «Дорогой Михаил Афанасьевич! Не пугайтесь, — письмо мое самое миролюбивое. Я все больше убеждаюсь, что в художественном произведении не может быть двух равновластных хозяев. <...> Вы назвали «угрозой» мое предложение снять с афиши мое имя. Это не угроза, а желание предоставить Вам законную свободу в совершенно полном выявлении себя. <...> Я считаю Вашу пьесу произведением замечательным, и Вы должны выявиться в ней целиком, — именно Вы, как Булгаков, без всяких самоограничений. <...> Все это вовсе не значит, что я отказываюсь от дальнейшей посильной помощи, поскольку она будет приниматься Вами как простой совет, ни к чему не обоязывающий... Вообще — весь останусь к Вашим услугам. Ваш Вересаев» [24].

Так, понимая как никто другой душу и талант Булгакова, Вересаев совершил поступок, по сути, беспрецедентный в писательском мире — он пожертвовал громадой своего труда ради чужого успеха. Собственно, благодаря его человеческой прозорливости и нравственному бескорыстию спустя почти восемь лет после этого благородного выбора Викентия Викентьевича, «Последние дни» как пьеса Булгакова еще при жизни Вересаева увидела свет. Перед нами пример истинного интеллигента, для которого так органичен отказ от своих интересов ради высшей пользы.

Между тем начался новый виток неудач Булгакова — весной 1936 г., после появления статьи «Внешний блеск и фальшивое содержание», МХАТ прекратил постановки пьесы «Мольер». Сам нестерпимо долгий процесс выпуска спектакля, расхождения между К.С. Станиславским и М.А. Булгаковым в ходе репетиций, попытки заставить автора «улучшить» роль Мольера, сделать его «политически более значительным» вызывали у Булгакова волнение и горечь. И все же, как следует из книги Н.М. Горчакова «Режиссерские уроки К.С. Станиславского» (1950 г.), где решение изъять пьесу из репертуара преподносится как некий ее провал и «суровый урок драматургу», Михаил Афанасьевич, вопреки давлению на него, заявил, что, по совести, его авторская работа закончена и дальнейшая судьба произведения находится в руках актеров...

Вокруг молчание... Лишь Вересаев, один среди немногих нетрусливых (хотя он понимает, что переписка может перлюстрироваться), направляет Булгакову сочувственное письмо, и 12 марта 1936 г. Михаил Афанасьевич отвечает ему: «Сейчас, дорогой Викентий Викентьевич, получил Ваше письмо и был душевно тронут! Удар очень серьезен. По вчерашним моим сведениям, кроме «Мольера», у меня снимут совсем готовую к выпуску в театре Сатиры комедию «Иван Васильевич».

Дальнейшее мне неясно <...>»

«<...> Из Художественного театра я ушел, — пишет Михаил Афанасьевич Вересаеву 2 октября этого же года, — Мне тяжело работать там, где погубили «Мольера». <...>

Теперь я буду заниматься сочинением оперных либретто. Что ж, либретто так либретто!»

В эти месяцы Викентий Викентьевич и Михаил Афанасьевич продолжают встречаться, преимущественно в доме в Шубинском переулке. Иногда Вересаев провожает Булгакова, они вместе пересекают Смоленскую площадь. Ведь Булгаков все еще не преодолел неврастенической болезни пространства, и нужно помочь ему — тактично и ненавязчиво...

«Недавно подсчитал, — пишет Булгаков Вересаеву 5 октября 1937 г., получив в этот день письмо от Викентия Викентьевича. — За 7 последних лет я сделал 16 вещей, и все они погибли, кроме одной, и та была инсценировка Гоголя! Наивно было бы думать, что пойдет 17-я или 18-я.

Работаю много, но без всякого смысла и толка. От этого нахожусь в апатии».

Весна 1939 года. Еще одно письмо, после значительного перерыва.

«Дорогой Викентий Викентьевич!

Давно уж собирался написать Вам, да все работа мешает. К тому же хотел составить наше соглашение по «Пушкину». Посылаю его в этом письме в двух экземплярах. Если у Вас нет возражений, прошу Вас подписать оба и вернуть мне один.

У меня нередко возникает желание поговорить с Вами, но я как-то стесняюсь это делать, потому что у меня, как у всякого разгромленного и затравленного литератора, мысль все время устремляется к одной мрачной теме о моем положении, а это утомительно для окружающих. <...>

Одним из последних моих опытов явился «Доп Кихот» по Сервантесу, написанный по заказу вахтанговцев. Сейчас он и лежит у них, и будет лежать. <...>. Меня это нисколько не печалит, так как я уже привык смотреть на всякую свою работу с одной стороны — как велики будут неприятности, которые она мне доставит, и если не предвидится крупных, и за то уже благодарен от души.

Теперь я занят совершенно бессмысленной с житейской точки зрения работой — произвожу последнюю правку своего романа.

Все-таки, как ни стараешься удавить самого себя, трудно перестать хвататься за перо. Мучает смутное желание подвести мой литературный итог. <...>»

На следующий день В.В. Вересаев направил М.А. Булгакову подписанное соглашение, приложив к нему письмо: «Дорогой Михаил Афанасьевич! Посылаю Вам один из экземпляров нашего соглашения. Недоумеваю, для чего оно теперь понадобилось. Или явилась надежда на постановку?

15.III я, вероятно, на месяц уеду в санаторий. Но вообще мне, конечно, было бы приятно встретиться с Вами, и мне не нужно в этом заверять Вас, Вы должны это чувствовать сами. Крепко жму Вашу руку. Ваш В. Вересаев» [24].

О чем говорили Булгаков и Вересаев в тихом кабинете у стола со скромным письменным прибором из уральского камня? Можно высказать предположение, что в их беседах вставал и Киев. В последние годы Вересаев нередко приезжал сюда, здесь им в 1939 г., в частности, написаны очерки «Книгоиздательство писателей в Москве» и «Коктебель». Как рассказывал нам врач и писатель Павел Ефимович Бейлин (1910—1988), он присутствовал на обсуждении «Записок врача», проходившем в те дни в здании нынешней филармонии. По многолюдью этот вечер напоминал «суд» над знаменитыми «Записками» на Девичьем поле в Москве. П.Е. Бейлину, в то время сотруднику хирургической клиники А.П. Крымова, запомнилась глубокая эрудированность Викентия Викентьевича и в области современной медицины. Во время этой встречи Вересаев говорил, с позиций этики, и о проблемах возможной пересадки органов, и о возможностях фармакологического управления психикой, и о границах вивисекции, быть может, вспоминая коллизии недоступного тогда читателям «Собачьего сердца».

Приезды В.В. Вересаева в Киев хорошо помнит Мария Ивановна Вязьмитина, в прошлом археолог и искусствовед. В 1988 г. она поделилась со мной воспоминаниями об этих встречах. Обычно Вересаев останавливался в гостинице «Континенталь», а свободные вечера проводил у своего друга, историка искусств, автора исследований о художественном наследии Т.Г. Шевченко академика АН УССР Алексея Петровича Новицкого, с семьей которого была дружна и Мария Ивановна. В 1944 г., после освобождения Киева, М.И. Вязьмитина посетила В.В. Вересаева в Шубинском переулке — наверное, это был последний привет из города, который так ему полюбился.

...А пока был май 1939 г., цвели киевские каштаны, и вечерами Вересаев и его спутники шли то на Владимирскую горку, то углублялись в аллеи парков над Днепром — бывших Царского и Купеческого садов, столь хорошо знакомых Булгакову. Это были места, куда Михаил Афанасьевич вновь и вновь возвращался воображением. И знаменательно, что связующим духовным звеном между Москвой и нежно любимым родным Киевом для Булгакова в этот трудный год, возможно, стал Вересаев.

«Я прочитал ваш роман... <...>» Остановимся, в рамках данного исследования, на духовных и творческих сближениях в творчестве М.А. Булгакова, А. Г1. Чехова и В.В. Вересаева. Разумеется, я не ставил своею целью литературоведческий анализ их произведений. Это лишь заметки читателя-врача.

«Чтобы поддержать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах <...>», — пишет М.А. Булгаков в октябре 1924 г. в автобиографии. Примерно так же обозначает свой исходный литературный рубеж А.П. Чехов: «Уже на первом курсе стал печататься в еженедельных журналах и газетах...» Открою сравнительный обзор с их своеобразных репортерских путешествий по Москве, с совпадений, несмотря на разрыв во времени почти в полвека, во взглядах двух писателей-врачей на картины ее жизни.

«<...> Родился нэп в лакированных ботинках, немедленно и родился тот страшный, в дырах, с гнусавым голосом (автор, как мы полагаем, указывает на наличие сифилиса у многих нищих. — Ю.В.) и сел на всех перекрестках, заныл у подъездов, заковылял по переулкам, — пишет Булгаков в одной из зарисовок, вошедших в серию корреспонденций «Столица в блокноте» (1922—1923 гг.), — ... бесшумное скольжение машин, сияющих лаком, афиши с мировыми именами, а в будке на Страстной площади торгует журналами <...> неграмотная баба! <...>

Но долой иронию, да здравствует отчаяние! Баба действительно неграмотная.

Москва — котел: в нем варят новую жизнь. <...>»

Боже мой! Препятствие-то, препятствие... Только всего, что в руках у милиционера была красная палочка, и он застыл, подняв ее верх. <...> ...милиционер, пропустив трамвай и два автомобиля, махнул палочкой, прибавив уже не свойственное констеблям и шуцманам, ласковое:

— Давай! — извозчики поехали так нежно и аккуратно, словно везли не здоровых москвичей, а тяжко раненных» [14, с. 490—491].

Мы уже упоминали о фельетоне «Гнилая интеллигенция» из этого цикла. Хотя речь идет о судьбе врача, здесь, по сути, звучит особое мнение Булгакова об истинной социальной роли этой части общества, названной через некоторое время «прослойкой». Но это лишь одна из тем. Булгаковский «Московский калейдоскоп», запечатленный в периодических изданиях того времени, включает разнообразные блики бытия. Тут рассказ «о сверхъестественном мальчике», который «уже не торгует папиросами и не просит милостыню в трамваях, а идет в школу 1-й ступени у-ч-и-т-ь-с-я, и на спине у него р-а-н-е-ц», и сатира о сценической биомеханике в театре ГИТИС. О вреде вульгаризаторства любого рода, и в том числе в медицине, предупреждает юмореска «Неделя просвещения». Но, пожалуй, особенно характерна для позиции Булгакова зарисовка «Золотой век». Это срез времени, сделанный с точки зрения социального гигиениста. Писатель развенчивает заполнившее в 20-е годы города и железные дороги воинствующее «семечковое» бескультурье. «Золотой век, — пишет Булгаков, — ... <...> ...наступит в то самое мгновение, как в Москве исчезнут семечки. Весьма возможно, что я выродок, не понимающий великого значения этого чисто национального продукта, столь же свойственного нам, как табачная жвачка славным американским героям сногсшибательных фильмов, но <...> просто-напросто семечки — мерзость, которая угрожает утопить нас в своей слюнявой шелухе. <...>

Их надо изгнать, семечки. Их надо изгнать. В противном случае быстроходный электрический поезд мы построим, а Дуньки наплюют шелухи в механизм, и поезд остановится — и все к черту» [5, с. 489—490].

И еще булгаковские строки: «О положении учителей писали много раз. И сам я читал и пропускал мимо ушей. Но глянцевитые вытертые локти и стоптанные валенки глядят слишком выразительно. Надо принимать меры к тому, чтобы обеспечить хоть самым необходимым учительские кадры, а то они растают, их съест туберкулез, и некому будет... <...> ...наполнять знанием стриженые головенки советских ребят» [10, с. 408—409].

Утомительная работа, сплошь и рядом впроголодь, в нетопленой комнате, после того как пешком, в прохудившейся обуви исхожена вся Москва. «Волосы встанут дыбом от тех фельетончиков, которые я там насочинял...» Тем не менее и здесь булгаковский неповторимый стиль, юмор, темп. Но в чем корни своеобычности и живой силы его пера и в. этом жанре, в чем секрет почти стереоскопического охвата противоречивой действительности? Бесспорно, этому способствовала и близость Булгакова к медицине, которая, как никакая другая профессия, учит пристальному вниманию к деталям, вводит в подробности быта, заставляет быть физиономистом. Кстати, некоторые сравнения и выражения, в частности, «эпидемически быстро растут трактиры» в рассказе «Сорок сороков» или «словно везли не здоровых москвичей, а тяжко раненных» в «Красной палочке», «...съест туберкулез...» в «Школе имени 3-го Интернационала», «тропический триппер», «спасибо за карболку», «семьсот лихорадок и сибирская язва» в «Багровом острове», «санитарный наблюдающий» в «№ 13. — Доме Эльпит-Рабкоммуне», «круглая язва» в «Паршивом типе», «лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат» в «Воспалении мозгов», «Status praesens» (лат. настоящее положение) в «Киеве-городе» — отражение профессионального врачебного лексикона, органичного для Булгакова.

Тяготея к классическим образцам, Булгаков не мог не всматриваться в опыт молодого Чехова в газетном и журнальном потоке и вряд ли прошел мимо чеховской публицистики. Во всяком случае, совпадения в выборе тем двумя писателями-врачами в этой сфере, на мой взгляд, совершенно доказательны.

Возьмем, например, фельетоны А.П. Чехова «Осколки московской жизни», публиковавшиеся в 1883—1885 гг. Это также широкая медико-социальная панорама. Канитель московских похорон, заставляющая перестать «удивляться тем госпитальным солдафонам и «скубентам», которые мертвецов режут и в то же время колбасу едят...» [42, т. 16, с. 34], погибающий из-за пренебрежения толстосумов зоологический сад, грязь в банях и на съестных предприятиях, тараканы в пекарнях, нищие на улицах города («Москвич не может жить без нищих. <...> Он наймет людей в нищие, если только наука и время похерят пролетариат», — замечает Чехов), тюремный корпус на территории 2-й Градской больницы, опасность возникновения холеры, антисанитарное состояние ночлежных домов, нехватка чистой питьевой воды... Ракурсы и эпохи, разумеется, разные, но так же, как и Булгаков, Чехов подходит к увиденному и анализируемому как медик. «Умираем мы не от «труса, огня, меча» <...> а просто так, от нечего делать, словно подряд взяли на доставку Эрисману эффектных цифр», — пишет он в одном из фельетонов.

«Все больны, все бредят, кто хохочет, кто на стену лезет; в избах смрад, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служит один мерзлый картофель» — эти слова А.П. Чехова из рассказа «Жена» отражают картину голода, охватившего Россию в начале 90-х годов прошлого столетия. Зимой 1892 г. Чехов разворачивает активнейшую деятельность по спасению крестьян Нижегородской и Воронежской губерний от голодной смерти. Несмотря на лютые морозы, он ездит по глухим деревням, собирает пожертвования для голодающих. 22 января Антон Павлович сообщает А.С. Суворину о своем намерении написать о голоде, который «газетами не преувеличен». Вскоре писатель подготавливает письмо о голоде для газеты «Русские ведомости».

А вот слова М.А. Булгакова из очерка «Москва краснокаменная», опубликованного в 1922 г., когда страна вновь жестоко голодала: «И в пестром месиве слов, букв на черном фоне белая фигура — скелет руки к небу тянет. Помоги! Г-о-л-о-д. В терновом венце, в обрамлении косм, смертными тенями покрытое лицо девочки и выгоревшие в голодной пытке глаза. На фотографиях распухшие дети, скелеты взрослых, обтянутые кожей, валяются на земле. Всмотришься. Пред-ста-вишь себе — и день в глазах посереет. Впрочем, кто все время ел, тому непонятно. Бегут нувориши мимо, не оглядываются...» [14, с. 447].

Знаменательно, что, сотрудничая в это время в Лито (литературном отделе) Главполитпросвета, М. Булгаков непосредственно включается в «голодную работу». Он участвует в подготовке лозунгов для агитационного поезда, рецензирует художественные материалы, призывы, обращенные к населению. Одно из таких четверостиший на листе, подписанном Булгаковым, как пишет Р.М. Янгиров в исследовании «М.А. Булгаков — секретарь Лито Главполитпросвета», звучит так:

«Волга все долги запомнит,

Все вернет с лихвой,

Так скорей спеши на помощь

Щедрою рукой».

Не исключено, что эти строки принадлежат Булгакову. Кроме того, указывает Р.М. Янгиров, сотрудники Лито участвовали в подготовке к изданию двух литературно-художественных сборников. Первый, под названием «Голод», составлялся из произведений Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, В.Г. Короленко, А.М. Горького. Сборник «На голод» должен был состоять из произведений современных писателей. Быть может, думая над этими сборниками, М.А. Булгаков вспоминал строки письма А.П. Чехова к Л.А. Авиловой, где Антон Павлович высказывал мнение по поводу идеи создания подобного сборника в пользу раненных на японской войне: «Если хотите сборник во что бы то ни стало, то издайте небольшой сборник ценою в 25—40 коп., сборник изречений лучших авторов (Шекспира, Толстого, Пушкина, Лермонтова и проч.), насчет раненых, сострадания к ним, помощи и проч., что только найдется у авторов подходящего. Это и интересно, и через 2—3 месяца можно уже иметь книгу и продастся очень скоро».

Думается, что врачебные побуждения А.П. Чехова и М.А. Булгакова в описываемых обстоятельствах были весьма сходны.

«Не считая судебных отчетов, рецензий, фельетонов, заметок, всего, что писалось изо дня в день для газет <...>, — отмечает Чехов в автобиографии, — мною <...> было написано более 300 печатных листов повестей и рассказов. Писал я и театральные пьесы». Перед нами и булгаковский литературный круг! Остановимся на одном из таких отчетов — «Дело Рыкова и комп.», посвященном суду над управляющим банком Г.И. Рыковым и несколькими его помощниками, растратившими одиннадцать миллионов рублей. Он был опубликован в 1884 г. в «Петербургской газете».

Из-за решетки поднимается толстый, приземистый мужчина с короткой шеей и огромной лысиной, пишет о Рыкове Чехов в манере, напоминающей точность Скорбного листа. «Ему 55 лет, но тюрьма дала его лицу и волосам лишних лет 5—10: на вид он старше. Большое упитанное тело облечено в просторную арестантскую куртку и широкие безобразные панталоны. Он бледен и смущен, до того смущен, что прежде чем ответить на вопрос председателя, делает несколько прерывистых вдыханий. Его маленькие, почти китайские глаза, утонувшие в морщинах, пугливо бегают по зеленому сукну судебного стола.

Этот «Иван Гаврилов», одетый в грубое сукно, возбуждающий на первых порах одно только сожаление, вкусил когда-то сладость миллионного наследства» [42, т. 16, с. 180].

Судебный очерк, посвященный делу маньяка-убийцы Комарова, сохранился и в творческом наследии Булгакова. Кстати, о нашумевшем процессе поет в булгаковском рассказе «Воспаление мозгов» даже беспризорный мальчишка: «У Калуцкой заставы жил разбойник и вор — Комаров!» Приведем портрет Комарова, отличающийся, пожалуй, таким же острым видением, как у Чехова: «Хроническое, холодное нежелание считать, что в мире существуют люди. Вне людей. <...> Равнодушен, силен, не труслив и очень глупый в человеческом смысле. <...> И на человеческой глупости блестящая, великолепная амальгама того специфического смрадного хамства, которым пропитаны многие, очень многие замоскворецкие мещане!.. <...> ...отправленные большими городами» [14, с. 524].

Сопоставление этих страниц, думается, очень важно: оно позволяет более отчетливо представить, чем помогли Булгакову врачебные знания уже на первых этапах литературного пути, как вольно или невольно они входили в его писательскую плоть и кровь. «Подобно Чехову, — отмечает В.Я. Лакшин, — Булгаков пишет об отвращении к литературной поденщине, но, как и Чехов, он не вполне справедлив к себе и своим ранним трудам. И дело не только в том, что Булгаков, что называется, набил руку на этой «скорописи», растормозил свой творческий аппарат, что всегда важно начинающему. <...> Существеннее, пожалуй, что, досадуя на спешную ремесленную работу <...> ...Булгаков в то же время черпает в приемах фельетона нечто значительное для формирования своего зрелого стиля.

И второе — тяготение к точности предмета, репортерской конкретности в описании времени и места. <...> Это тоже идет от практики газетчика, репортера и поддержано, с другой стороны, навыками медицинского образования и врачебного опыта. Булгаков смело вводил в литературу то, что считалось «грязной», низкой или запретной для описания стороной жизни, но находил для этого изящные формы <...>» [31, с. 16—17].

Заслуживают внимания и слова А.П. Чудакова: «Что бы ни писали авторы статей и книг «Чехов-врач», «Чехов и медицина», главные его интересы с ранней молодости лежали в другой сфере. И его медицина оказалась важной прежде всего для мировой медицины. Но для того, чтобы так случилось, это должна была быть не любительская, а настоящая медицина» [43, с. 134].

В воспоминаниях В.П. Катаева о Булгакове, встающих в беседах с ним М.О. Чудаковой, есть фраза: «...С виду был похож на Чехова...» Наверное, это отраженное и в облике, и в поведении удивительное внутреннее, нравственное сопряжение между ними — в несуетной скромности натуры, профессиональной сосредоточенности, в вере в принцип, что «правду говорить легко и приятно». Собственно, такие черты, привносимые медициной, отмечал и сам Чехов, писавший, что «знакомство с естественными пауками кладет на словесников какой-то особый отпечаток, который чувствуется и в их методе, и в манере делать определения, и даже в физиономии». Медицина и литература: питающие ручьи... Значимость таких взаимосвязей, видимо, столь велика, что она не случайно подчеркивается в автобиографиях Чехова и Булгакова, и о них же пишет и Вересаев.

«<...> Выбрал медицинский факультет — не помню по каким причинам, но в выборе потом не раскаялся», — указывает Чехов. Эта выдержка из его письма Г.И. Россолимо, являющегося единственной автобиографией Антона Павловича, была опубликована в 1900 г., но Чехов и раньше подчеркивал роль медицинского образования для себя как для литератора. «Я врач и посему, чтобы не осрамиться, должен мотивировать в рассказах медицинские случаи», — пишет он А.Н. Плещееву 9 октября 1888 г.

«Учился в Киеве и в 1916 г. окончил университет по медицинскому факультету, получив звание лекаря с отличием» — вот слова Булгакова. Знаменательно, что врачебное прошлое подчеркивается Михаилом Афанасьевичем в его обеих автобиографиях (1924 и 1937 гг.).

«Меня давно не удовлетворяли исключительно гуманитарные науки, хотелось наук точных и точных методов, знаний реальных, — указывает в «Воспоминаниях» Вересаев. — Потом: хотел в какой-нибудь области иметь знания прочные и всегда нужные, чтобы с ними во всех обстоятельствах жизни чувствовать себя независимым. <...>

И, наконец, была еще одна причина, самая главная. <...> Я мечтал стать писателем и именно беллетристом. А писатель, изучая человека, должен быть совершенно ориентирован в строении и отправлениях его тела, во всех здоровых и болезненных состояниях как тела его, так и духа. И потом, я туго и трудно сходился с людьми и надеялся, что профессия врача облегчит мне такое сближение, даст возможность наблюдать людей в таких интимных проявлениях, в каких сторонний человек никогда их не сможет увидеть» [16, с. 335—336].

Хотелось наук точных и точных методов... Думается, интерес и симпатии Чехова к Вересаеву основываются и на этих созвучных ему как естественнику особенностях творчества Викентия Викентьевича. Но, конечно же, поистине ярчайшим образцом слияния гуманистической врачебной и общечеловеческой психологии, точных медицинских знаний о теле и духе человека и великого литературного мастерства предстает весь путь Чехова. В 1912 г., после кончины писателя, благодаря трудам Марии Павловны Чеховой, начали публиковаться его письма и, таким образом, раздвинулась завеса и над его подлинной врачебной биографией. Возможно, студент, а затем молодой врач Булгаков в той же комнате, где он запечатлен на фотоснимке «Доктор», снова и снова вдумывался в чеховские строки. Можно полагать, что, открывая чеховский врачебный мир, они имели для него особое значение.

«У соседа родит баба. При каждом собачьем взлае вздрагиваю и жду, что пришли за мной. Ходил уже три раза...»

«Бывают дни, когда мне приходится выезжать из дому раза четыре или пять. Вернешься из Крюкова, а во дворе уже дожидается посланный из Васькина...»

«<...> В 30 верстах от нас холера, и я не могу оставить своего пункта...»

«Способ лечения холеры требует от врача прежде всего медлительности, т. е. каждому больному нужно отдаваться по 5 — 10 часов, а то и больше. <...> На 25 деревень только один я, если не считать фельдшера. <...> При единичных заболеваниях я буду силен, а если эпидемия разовьется хотя бы до пяти заболеваний в день, то я буду только раздражаться, утомляться и чувствовать себя виноватым.

Конечно, о литературе и подумать некогда...»

«Если буду здоров, то в июле или августе поеду на Дальний Восток не корреспондентом, а врачом. Мне кажется, врач увидит больше, чем корреспондент...»

Как вспоминает Н.А. Булгакова-Земская, «читали Горького, Леонида Андреева, Куприна, Бунина, сборники «Знания» <...> Читали мы западных классиков и новую тогда западную литературу: Мопассана, Метерлинка, Ибсена и Кнута Гамсуна, Оскара Уайльда.

Читали декадентов и символистов, спорили о них... <...> Спорили о политике, о женском вопросе и женском образовании, об английских суфражистах, об украинском вопросе, о Балканах, о науке и религии, о философии, непротивлении злу и сверхчеловеке, читали Ницше.

Мы посещали киевские театры. Любили театр Соловцова и бывали в нем. Михаил Афанасьевич чаще всех нас» [26, с. 57—58].

Эти воспоминания относятся к студенческой поре Булгакова. Отметим, что в ряду литературных пристрастий семьи, определяемых во многом старшим братом, Чехов стоит рядом с Гоголем и Салтыковым-Щедриным, что именно Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался. Испытывая равновеликое притяжение литературы и медицины, Михаил Афанасьевич, быть может, благодаря этим письмам, воочию увидел, чем являлась для Чехова медицина. В годы первых проб пера Булгаков, несомненно, сопоставлял подробности доселе неведомых врачебных будней любимого писателя со строками «Жены», «Ионыча», «Врагов», «Попрыгуньи», «Дамы на охоте», «Палаты № 6», «Дяди Вани». Ощущение непосредственной связи между мировосприятием, даваемым врачебной профессией, и чеховскими художественными образами, возможно наряду с другими причинами, побуждало юного Булгакова, как бы вглядываясь в себя из литературной дали, чрезвычайно серьезно относиться к курсу клинических дисциплин.

Так, Булгаков не мог не обратить внимания, что в ранней юмористике Чехов широко использует медицинскую терминологию, вводя в сюжет названия лекарств, диагнозов, симптомов, применяя при описании внешности анатомические и другие специальные термины. Это рассказы «В аптеке», «Сапоги», «Утопленник», «Мои жены», «Индейский петух», «Средство от запоя». Казалось бы, для писателя-врача тут почти готовый набор метафор, коллизий, композиционных клише. Чехов одним из первых в юмористике использовал это поле фактов, терминов, наблюдений. Собственно, и булгаковские «Человек с градусником» и «Летучий голландец» написаны примерно так же. Но будущий создатель «Мастера и Маргариты» не мог не задумываться и над другим: чем явственнее росло искусство Чехова, тем более преобладающими становились социальные мотивы в его творчестве, в том числе и в видении соприкосновений жизни и медицины. Можно полагать, что именно эти идейные уроки Чехова во многом предопределили тональность и гуманистический смысл «Записок юного врача».

Воссоздавая хронику тревог и усилий, утрат и озарений своего героя, Булгаков подчеркивает, что нужда и невежество, царящие в деревенском быту, часто просто перечеркивают старания Юного врача. И пусть он рисует подобные жизненные столкновения лишь штрихом, за небольшим эпизодом встает повседневная тяжкая картина.