Сефира 1.

Наименование: Кетер, Корона.

Топология: На вершине Колонны Равновесия.

План: Ацилут.

Планетарное соответствие: Нептун.

Зодиакальное соответствие: Рыбы.

Имя Божье: Эхие.

Гностический символяриум: Венец, Творения; Ветхий Деньми; Макропрозоп; Аминь; Внутренний Свет; Достижение; Высшая Точка; Апофеоз; Вершина; Совершенство; Абсолютная Полнота; Корень Всего; Отец Отцов; Тайное Тайных; Универсум; Вседержитель; Суть; Смысл Мироздания; Последний Предел; Исток Всех Рек; Средоточие Общей Любви; Зенит.

Мы находимся на Атлантской вершине повествования, осеняемой символом «Земли Отцов» трезубцем Нептуна. Замечательно, что оторвавшись от «взлётной полосы» Воробьёвых гор и подняв взор в сферу Надземного, Булгаков не теряет ни грана феноменальной достоверности своих описаний. Далёкое и близкое, предметное и туманное, видимое и угадываемое зыблются, мерцают, меняются местами, как и должно быть в пределах материальности этого плана.

Сущностное, принципиальное, духовно значимое начинает доминировать, т. е. обходиться почти без носителей-вещей; лицо перестаёт быть «паспортным данным»; утрачиваются отчества, адреса и фамилии; удельный вес человека, столь важный в безвоздушном пространстве, фиксирован лишь его сутью, надличностной значительностью. Кавалькада, дублируемая зеркалом (калька-вода рек, озёр и морей) земли, поднимается в горние сферы.

«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землёй, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, её болотца и реки, он отдаётся с лёгким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна...»

Семь строк Булгаковского прощания с землёй ставят его над всей мировой литературой, делают его собеседником Бога... Приложим палец к устам и пройдём безмолвно мимо этого словесного чуда, равного только самому Логосу-Слову.

«Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалилась в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда».

Атрибутику карнавала сдувает порывами ветра вечности. Триумфаторы-актёры сбрасывают её, уходя со сцены, даже не оглядываясь на суетящихся за ними кастелянш, подбирающих реквизит для костюмерной, а заодно и оброненные цветы и подарки. Спектакли комедии дель арте долго не длятся, вспыхивают бенгальскими огнями и прогорают второпях. — Ни тепла, ни готовки, ни света. «Что пользы в нём?» Но... «Нас мало, избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов». Да, карнавал — это не тяжкая обязанность и не ритуальная смута, не узаконенное по недоразумению хулиганство и не антисоциальная разнузданность; карнавал — это праздник, а праздник хорош только как отдохновение от большой и напряжённой работы, в особенности работы ума и души. Кто въезжает в зону праздника из вечной праздности подшофе, кто и без переодевания клоун и шут, тот не способен вкусить и разделить его преображающего веселья. Очищающий душ для души ему не в радость, отрезвляющий от наркоза рутины стресс не в здравие; после костра INRI — Огня Обновляющего Всю Природу — он не розовый феникс, а кастрат. Таким карнавал воистину навал кар, Булгаковская «карвана, карвана».

«Вряд ли теперь узнали бы Коровьева-Фагота, самозванного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводчиках консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьёвы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотою цепью повода, тёмно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он упёрся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землёю, он думал о чём-то своём, летя рядом с Воландом.

— Почему он так изменился? — спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда.

— Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите своё лицо с тихо горящим глазом, — его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счёты. Рыцарь свой счёт оплатил и закрыл!»

Первым описан тот, с кем произошли самые мощные изменения в процессе обратной метаморфозы. В свите Воланда это единственный не демон, и более того, единственный «временно призванный под знамёна». В наиболее чистой — в вертикальном смысле — и потому наиболее ревностно блюдомой Высшими Силами рыцарской структуре он позволил себе то ли в застольной разнузданности, то ли в кавалерском усердии перед дамой сострить кощунственно и «отвязанно», в смысле «ради красного словца не пожалею и...». Любопытствующих буквально снедает вопрос, что же это была за шутка такая криминальная, вызвавшая столь длительное (с рыцарских времён) наказание1. И ответ есть, и ответ прост, хотя и недоступен для профанного считывания, потому как лежит сугубо в топосе эзотерики. Сложилась парадоксальная терминология по поводу Сатанаила: Великий Светоносец, Архангел Люцифер — и — Князь Тьмы2! Именно эта алхимически взрывная нелепость послужила объектом иронического обыгрывания Фиолетового рыцаря.

Теперь — цвет. Фиолетовый есть почти полное замирание движения корпускул в волновой структуре излучения, в силу этого он символизирует смерть и соответствует астральной мифологии Сатурна. Булгаков передаёт эту смысловую гамму словом «мрачнейший»; причём мрак рыцаря усиливается мягким и деликатным отношением к нему экзекуторов Князя Тьмы, постоянно указывающее на степень несправедливости подопечного.

Но вот действительно проблема: кого покоробила эта дерзость и беспардонность в принципе неплохого человека и кто дал санкции на епитимью? Неужели сам Воланд столь обидчив и щепетилен?

В том-то и дело, что нет. И становится ясно, что разделение единой Вселенной на две зоны есть глубочайшая мудрость, ибо достигнут максимальный эффект защиты каждого из Ведомств за счёт ревностной опеки их Главами взаимных интересов. Иешуа дрожит над Воландом, Воланд — над Иешуа. Делать это «легко и приятно».

Так что Фиолетового ссылает в послухи Царь Мира и делает это бестрепетной рукой любящего Брата, избавляющего Старшего от неловкости ситуации.

И наоборот, Пилата за трусость и нерешительность предаёт остракизму Сатанаил, не обращая внимания на слова Иешуа, что «он никого не винит». Вернее, обращая, но медля с исполнением помилования «дважды двенадцать тысяч лун».

«Но сегодня такая ночь!..» — Какая же?

Сознание «всех остальных», кого представляет мастер, доросло (вслед за Пилатом) до понимания истинных масштабов «бродячего философа» из Эн Сарида. Цель урока достигнута: материал усвоен и надобность в продолжении экзекуции отпала. Оба поднадзорных по взаимному ходатайству Глав Ведомств разрешаются от дальнейших претерпеваний. Это и значит «сводятся счёты»: натужно остривший несколько столетий «рыцарь свой счёт оплатил и закрыл».

«Ночь оторвала и пушистый хвост у Бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла её клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, де-моном-пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он и летел беззвучно, подставив своё молодое лицо под свет, льющийся от луны».

Преображение Бегемота носит сугубо актёрский характер; «разгримировываясь» и освобождаясь от сценического костюма, он не меняет естества и сути. Играя свои летучие роли, он совершенен в условном до безусловности, он есть воплощение актёрства как игры и одновременно он — полная дискредитация и того и другого как ценности. То, что попало ненароком в поле нашего зрения, обычно расточается без зрителей, фиксации и аплодисментов. И всё же потребительская преизбыточность Воланда такова, что торосы хохм не спрессовываются в скуку, монотонность и гностический шум. Ведь веселье Воландовской свиты носит условный характер, несмотря на весь свой блеск. Это значит отчасти, что природа может радоваться сама себе, а человек совершенный уже не столько реципиент, сколько элемент общей Гармонии Мира. Волна брызжущего искрами света прокатывается по всем её составляющим, вольно переходя из плана в план, из царства в царство3, из отдела в отдел. Хоть Бегемот и паж, «завербованности» и холуйства в нём нет ни грана и понятие «шут» он являет в символической высоте.

«Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелло. Луна изменила и его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелло были одинаковые, пустые и чёрные, а лицо белое и холодное. Теперь Азазелло летел в своём настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца».

Косота повара Мессира переходит в полёте в суровую красоту рыцаря-анахорета, главного экзекутора Ведомства Справедливости, сурового «ангела пустыни»4; термин же «демон-убийца» свидетельствует лишь о свойстве самой этой пустыни, а отнюдь не о кровожадности персонажа. Знаменательно, что фальшивыми оказываются именно «анатомические детали», которые толпа с удовольствием измышляет в своих фантазиях о «демонах», «дьяволах» и «чертях». Так что рога, хвосты, клыки, бородавчатые наросты и гнойники придётся-таки сдать в архив раз и навсегда после этого «луча света в тёмном царстве».

«И, наконец, Воланд летел тоже в своём настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что возможно, это лунные цепочки5, и конь — только глыба мрака, и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звёзд».

В облике Воланда прежде всего резко поменялся масштаб — он стал космичен, как тому и следует быть. Он перестал быть сориентированным в земной визуальной среде, но сам превратился в абсолютный космический ориентир. Во всяком случае, размытость контуров мы относим к дефектам нашего земного зрения, а не к недостаточной достоверности происходящего. Ибо градус реальности при переходе в Надземное не понизился ни на йоту.

Изменились при расставании с миром сим и мастер с Маргаритой. И хотя мы созерцали кавалькаду глазами подруги лирического героя, не замечающей перемен в себе, на примере метаморфозы, происшедшей с ним, можно реконструировать и её новый облик. Мастер вернулся в alma mater (топологическую и временную) своего орденского определителя — конец XVIII века, став чем-то вроде Вильгельма Мейстера гётевской молодости, впрочем, без прямой хронологической привязки. «Коса и ботфорты», с детства знакомые нам по портретам А.В. Суворова, чуть позже соединятся в мастере с реалиями начала XIX века в не менее орденском контексте. В том, что Маргарита, в свою очередь, напоминала Жорж Занд в конных прогулках с Альфредом де Мюссе, не приходится сомневаться. Особенно, если вспомнить роман «Графиня Рудольфштадтская».

«Так летели в молчании долго, пока и сама местность внизу не стала меняться. Печальные леса утонули в земном мраке и увлекли за собою и тусклые лезвия рек. Внизу появились и стали отблёскивать валуны, а между ними зачернели провалы, в которые не проникал свет луны.

Воланд осадил своего коня на каменистой безрадостной плоской вершине, и тогда всадники двинулись шагом, слушая, как кони их подковами давят кремни и камни. Луна заливала площадку зелено и ярко, и Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нём белую фигуру сидящего человека. Возможно, что этот сидящий был глух или слишком погружён в размышление. Он не слыхал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней, и всадники, не тревожа его, приблизились к нему.

Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь, и Маргарита видела, что сидящий, глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки и эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны. Теперь уж Маргарита видела, что рядом с тяжёлым каменным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, лежит тёмная громадная остроухая собака и так же, как её хозяин, беспокойно глядит на луну. У ног сидящего валяются черепки разбитого кувшина и простирается невысыхающая чёрно-красная лужа.

Всадники остановили своих коней».

Так мы вновь встречаемся с Пилатом.

Судьба пятого прокуратора Иудеи после полулегендарного эпизода с «распятием» покрыта мраком и патиной не менее судьбы Иешуа. В пределах повествовательного поля можно сказать лишь следующее.

Замысел о сохранении жизни Иешуа был подстрахован мощным алиби: великий целитель (проверено Пилатом на себе) мог быть полезен для лечения императора, чьи страшные язвы проглядывают в ткани Романа. С таким резонным соображением не страшно было показаться где угодно — хоть в Риме, хоть на Капрее. Однако сведение это следовало в качестве козырного туза утаить до времени и пустить в игру, только если приспичит. Иешуа можно было держать в поле зрения и покровительствовать Ему втайне.

Показательно, что «медицинская версия» в попсовой интерпретации была фиксирована в дошедшем до нас апокрифе «Смерть Пилата». Значит, задумка прокуратора оказалась аргументированной неколебимо. Текст выстраивает историю Пилата как обалдуя, который, когда у него затребовали лекаря для императора, сожалеет, что не сохранил предусмотрительно жизнь Иешуа. Тогда как Булгаков недаром прописал мистическую генеалогию прокуратора, дав понять, что такой непростительной промашки — дважды в ущерб себе — Пилат категорически не мог допустить.

Перед нами начало апокрифа:

«Когда снедаемый тяжким недугом император римлян Тиберий Цезарь узнал, что в Иерусалиме есть некий лекарь по имени Иисус, который единым словом любые болезни лечит, и не ведая ещё, что иудеи и Пилат умертвили его, приказал он некоему служителю своему Волузиану:

— Поезжай сколько сможешь скорее в заморские земли и скажи слуге и другу моему Пилату, чтоб прислал он сюда лекаря, который сумеет мне прежнее здоровье вернуть.

Выслушав повеление императора, немедля отбыл Волузиан и, как было ему предписано, явился к Пилату и, приказ Тиберия Цезаря исполняя, молвил:

— Повелитель твой, император римлян Тиберий Цезарь, прослышав, что в городе у тебя есть лекарь, который любую болезнь единым словом лечит, настоятельно просит тебя отослать к нему целителя этого для лечения недуга его.

Страшно испугался Пилат, услышав это, ибо помнил, что сам приказал безвинно казнить Его. Но отвечал он так нунцию:

— Был тот человек злодеем, и когда потянулся к Нему народ Палестины, приказал я, вняв совету мудрецов иерусалимских, распять Его»6.

Судя по дальнейшему ходу событий, козырь этот де-факто (а не де-литерат-юре) так и не понадобился или (и это ближе к эзотерическому преданию) Пилат категорически пересмотрел своё отношение к спасительной возможности — воля Учителя уже диктовала ему дальнейшие поступки. Лечить же гнилого маразматика никак не входило в планы Иешуа.

Исторический Пилат прославился своим крутым отношением к покорённым народам; когда, например, «толпа самаритян собралась по призыву проповедника на горе Гаризим, Пилат приказал римской коннице растоптать собравшихся»7. Пересидев Тиберия и Калигулу, он в царствование Клавдия находился на покое, отставленный от всех своих должностей именно по причине жестокости. Такой крайне странный во времена римских императоров вердикт свидетельствовал о некой, непонятной для римского начальства, особой неприязни к палестинцам, объяснимой лишь в аспекте эзотерического предания и наших реконструкций.

Историки, ищущие, как повелось, «вблизи фонаря», не допускают возможности такой метаморфозы со «свирепым животным», какая описана у Булгакова и какая одна давала основание для канонизации римского прокуратора. Пытаясь объяснить всё с точки зрения политиканства, историческая наука трактует об изменении отношения к представленному в Каноне достаточно нейтрально Понтию Пилату изменением в «обстановке» и желанием христиан подольститься к римлянам, сняв с них — в лице игемона — почти всю вину за содеянное. «...В конце II — нач. III вв., когда совершился разрыв с иудаизмом и христиане распространяли своё учение среди римлян, трактовка позиции Пилата стала весьма актуальной. — Признание Христа Пилатом могло способствовать успеху их пропаганды, так как снимало с римской администрации обвинение в смерти Иисуса»8. Возможно, все церковные иерархи были таковы, но почему не допустить, что сошедший на Землю Планетарный Логос мог произвести на достаточно интеллигентного римского прокуратора столь сильное впечатление, что за сим последовали капитальные изменения в мировоззрении Пилата, его поведении и нравственной ориентации? Одна эта простая мысль разрывает замкнутую, обесценивающую все слабо документированные (с точки зрения архивной протокольности) идеологические построения человеческой культуры цепь научного скепсиса и духовного цинизма. Знаменитые несоответствия в деталях (например, пресловутое «мытьё рук» Пилатом) легко было бы устранить и в те времена, когда создавались тексты, если бы перед «изготовителями» стояла прямая цель обмануть, всучить и заморочить. В корпусе фирменных «обманок» простодушные ляпсусы этих опусов слишком неуклюжи, чтобы рассчитывать на успех в соревновании с подлинными кунштюками виртуозов подделки. Вспомним хотя бы «рыбьи кости» на мозаичных полах Помпеи. Исследователи снисходительно констатируют в нашем случае: «...Авторы подобных писаний не стремились к достоверности, они полагали, что пробелы в канонических евангелиях можно заполнять исходя из того, как должно было всё происходить, и при этом считали, что Пилат не мог не признать Иисуса»9.

В самом деле, что не задокументировано, то просто не имело места. «Римское право» обернулось «всеевропейским лево» Новейшего времени.

Эта псевдятина имеет древнюю историю, которая начиналась некогда в стиле комедии дель арте, подобно Пушкинскому разговору глухих10. Так, знаменитый неоплатоник Порфирий выговаривал: «Почему Христос, когда его привели к первосвященнику и к прокуратору, ничего не сказал, что было бы достойно мудрого и божественного человека, нечто такое, что могло бы просветить судью и присутствующих и исправить их, а позволил, чтоб его били тростью, чтоб на него плевали и увенчали терниями. <...> А если уж Христос должен был пострадать по предписанию Бога, то ему следовало подчиниться наказанию, но претерпеть страдания, по крайней мере, после яркой, свободной речи: ему следовало произнести перед судьёй Пилатом серьёзные, мудрые слова, а не подвергнуться поношениям, как первый встречный из подонков общества».

Пилат не Порфирий — он себе и минутного замешательства не простил. И впрямь — «звёздный мальчик», сын короля-звездочета. Некогда Ингомар (подлинное имя Пилата) предал своё отечество, Германию, ради корысти и страха ради перейдя служить в войско врагов-римлян. В рядах римлян он и сражался с соотечественниками в Долине Дев (Идиставизо), где, проявив чудеса героизма, включая и спасение Марка Крысобоя, смыл позор юношеского малодушия. То испытание, выясняется, было не последним. Новый вихрь вырвал с корнем старый кряжистый дуб и перенёс его в разрежённую среду пограничья земного и надземного. Как реально закончил жизнь исторический Пилат? Покончил ли с собой по приказу очередного императора, заподозрившего его в измене, или мирно скончался в своей постели? Легенда делает его конец драматическим, подстать жизни. Вот вариант вышеупомянутой «Смерти Пилата», хорошо знакомый Булгакову в момент работы над Романом: «Приказал тогда император содержать Пилата в тюрьме, пока не решат мудрецы в совете, что с ним делать. И через несколько дней вынесли приговор Пилату, дабы казнён он был позорнейшей смертью. Проведав об этом, собственноручно, своим же кинжалом себя Пилат порешил и такою вот смертью жизнь свою закончил»11. И финал: «Тело Пилата было брошено в Тибр; но Тибр не принимал его; потом бросали в другие места, пока не погрузили в один глубокий колодец, окружённый горами, где оно до сих пор и находится»12.

Исходя из того, что Понтий Пилат уже несколько веков числится в святых эфиопской и греческой церквей, налицо некоторое профанное «недоразумение», «нестыковка» с передовой позицией христианского гнозиса. Правда, эпичности у фигуры римского прокуратора это не убавляет. Швейцарские легенды отождествляют его с одной из альпийских вершин, о чём свидетельствует поговорка: Wenn der Pilatus hat einen Hut So ist das Wetter fein und gut (Когда Пилат в папаху влез, Тогда погода будет — блеск!). Булгаков, сделав эту выписку, наверняка вспомнил описание горы юным Карамзиным: «Не увижу я тебя, отчизна Пилата Понтийского! не взойду на ту высокую гору, на ту высокую башню, где сей нещастный сидел в заключении; не загляну в ту ужасную пропасть, в которую он бросился из отчаяния!» Прижизненное, а потом и трансцендентное осмысление происшедшего с ним должно было непременно занимать прокуратора, забирать всё его существо полностью: настолько важным оказалось событие, случившееся во время пребывания в Иудее.

Силой своего орлиного видения Булгаков сумел подняться над легендой и досягнуть оригинал в его подлинном трагическом величии. Любой человек на месте Пилата, прогрузившись в атмосферу понимания истинного положения вещей, отреагировал бы на ситуацию так же. Что же говорить о «сыне короля-звездочета»?!

Что касается замены Клавдии Прокулы Бангой, то историческая «жестокость» плохо вяжется с попахивающим «Старосветскими помещиками» семейным воркованием двух «присноблаженных». Солдатская суровость, стоический аскетизм и беспощадная требовательность к себе оправдывают взыскательность к другим, и Булгаковский образ получился убедительнее любой «исторически достоверной» модели. Находясь в своём добровольном (так!) уединении, Пилат не хочет, чтоб его простили, он хочет — избыть. «Пилатов грех» свидетельствовал о дефекте души, и он не смеет помышлять о выходе в Высшие Сферы из своего чистилища с родимыми пятнами проказы страха. Поэтому Воланд, в чьём ведении находится Пилат, по существу не наказывает, а ремонтирует бывшего римского прокуратора. Самое поразительное, что история на это время останавливается в своём движении. Слишком серьёзен финал, ожидающий Пилата, и потому так тщательна подготовка.

К Пилату же относится и густой крап слова «луна» (и производных), числовая мистика которого (23 раза в пространстве одной главы) приводит при наложении на таротную схему к 1-му аркану Маг, уже в виде финиша, а не старта. Это свидетельствует о том, что Пилат возвращает фамильный мистический статус, высшее рыцарское достоинство и утраченную было честь. Он адекватизирует себя с Царством Божиим (23 аркан одновременно и Десятая сефира Малькут). Лунная тоска Пилата по солнцу(-Иешуа) в конце концов вызывает его из пучин «нетей» — и оно появляется, правда, «сломанное», но это уже — на совести Пилата. Он выстрадал его, вымолил, выждал.

Пилат пока ещё — объект; он весь во власти своего демиурга-мастера.

Ваш роман прочитали, — заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру, — и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит, но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но и его верного сторожа, собаку. Если верно, что трусость — самый тяжкий порок, то, пожалуй, собака в нём не виновата. Единственно, чего боялся храбрый пёс, это грозы. Ну что же, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.

— Что он говорит? — спросила Маргарита, и совершенно спокойное её лицо подёрнулось дымкой сострадания.

— Он говорит, — раздался голос Воланда, — одно и тоже. Он говорит, что и при луне ему нет покоя и что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же — лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Га-Ноцри, потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удаётся, и к нему никто не приходит. Тогда, что же поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие, и к своей речи о луне он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит своё бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что он охотно бы поменялся своею участью с оборванным бродягой Левием Матвеем».

Только теперь выясняется, что это за ночь такая, «когда сводятся (все) счёты».

Творец ждёт, когда сотворённое Им существо, преодолев субординационную расслабленность тварности, освоит одно из Его креативных свойств, создаст великое, уловив небесный призыв «Делай как я». Планетарный Логос, сотворив на Земле во время своего явления величественный этический храм, ждал естественного наполнения его жизнью и радостью... И вот, наконец, человек откликнулся. Поднапрягся на пределе возможностей — и стал вровень! — Не с Ним, Единственным, но с Истиной, которая полыхает над Ним ореолом Света. — Его аурой, золотом Его совершенств.

Как поразительно это многозначительное множественное число в фразе об оценке романа! Абсолютная личность, конечно, не «я», как все люди, а «мы». Она — мысль в степени мысли. Поэтому роман не оценивается эстетически — Иешуа взял бы в руки только совершенное произведение. Он указывает лишь на смысловую незавершённость. Такая фигура умолчания или, вернее, подразумевания дороже любых похвал. Это — истинная слава: мнение всего одного Существа; и плевать на толпу и её восторженное суесловие, грош им цена. Главное: мастер наделяется свойствами демиурга — он может связывать (coagula) и развязывать (solve) уже не литературные абстракции, а стоящие за ними живые существа. (Слово «живые» здесь звучит парадоксально с точки зрения обитателя Земли, но с этим приходится мириться в пределах последней Главы).

Пёс-Анубис — это ждущий своего часа Христофор13, отвечающий структуре Пилата, за вычетом его трусости. Вообще-то животные не могут появляться в эмпиреях14, но ясно, что речь идёт о зооморфности — кто ж числит Ганешу за Брэмом? Кроме того, пёс и хозяин взаимодополнительны: пёс не боялся императора, а Пилат не боялся грозы. — Куда ж они друг без друга?

Любопытно, что фундаментальную заповедь Иешуа, не желая присваивать, Воланд цитирует с сослагательным «если верно», однако — попробуй найтись хоть один сомневающийся!..

Вся лунатическая бормотуха прокуратора по-достоевски сконцентрирована вокруг одной мысли, единственного заветного желания, являющегося согласием на предложение арестанта «прогуляться, беседуя, в полях». И это всего лишь запоздалое эхо — так всё хорошо продумал и решил «бродячий философ». Иешуа не ошибся, называя Пилата «человеком понятливым»; к сожалению, понятливость сработала слишком поздно. И как все горе-игроки, он молит Гроссмейстера о возможности «переходить», вернув партию в «позицию на начало дня». Увы, пришлось ему дать ещё время хорошенько обдумать эндшпиль. Хотя он готов на любые условия: стать псом и рабом у Господина, как Левий Матвей.

Оттого и славой казнится, что она — человеческая; потому и бессмертие своё клянёт, что оно суть живучесть «притчи во языцех».

Дальше косвенное по форме, но прямое по смыслу обращение к Маргарите, содержащее один из великих афоризмов Евангелия Сатаны.

Дважды15 двенадцать тысяч лун за одну луну когда-то, не слишком ли это много? — спросила Маргарита.

— Повторяется история с Фридой? — сказал Воланд. — Но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Всё будет правильно, на этом построен мир».

Последняя фраза — высшая точка Евангелия Воланда. Она обнаруживает принципиальный «сговор» двух Ведомств и их растворение в универсализме Колонны Равновесия — символе воли и власти Отца Небесного, единого для обоих Глав. Это демонстрация и обоюдной правоты Милосердия и Справедливости, и полного их тождества в Божественной Среде16. Но главное: спокойное величие и благородная безмятежность абсолютного Божьего Сотрудника, никакой шуйцевой каверзности и суеты. Поистине, «Прекрасное должно быть величаво».

Отпустите его! — вдруг пронзительно крикнула Маргарита так, как когда-то кричала, когда была ведьмой, и от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского смеха17. Как бы то ни было, Воланд смеялся, поглядывая на Маргариту, и говорил:

— Не надо кричать в горах, он всё равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремился разговаривать. — Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал:

— Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой!»

Оказывается, милосердие тоже может быть деспотично. Так мать освобождает любимчика от отцовского наказания, хотя оно бывает наложено исключительно к пользе. Результатом подобных акций является прямой духовный ущерб ученику: моральная расхлябанность, коварное чувство полной или частичной безнаказанности под анестезию всепрощения и т. д. С точки зрения этих «миротворцев» и «добрячков» хирург — всегда палач, а самозащита — «упрямое ведение войны и нежелание договориться».

Маргарита, позволяя себе этическую и лексическую тавтологию, «желает отличиться» за счёт почти неприличной несдержанности и не впадает в грех по отношению к Мессиру только благодаря проникновенной предупредительности Иешуа.

Примечательно: никто и никогда не задавался важным вопросом, когда именно попросил Иешуа за Пилата? И кто за кого просит: один литературный герой за другого или реальный Планетарный Логос за исторического, пусть и мифологизированного, Пилата? Если второе, то время обращения с просьбой многое объясняет. В соответствии со своей структурой Глава Ведомства Милосердия, развивая мысль, что Он «не винит за то, что у него отняли жизнь», должен был обратиться с ходатайством немедленно. Более того, подогретый стараниями Пилата загладить свою вину, Он обязан был проявить настойчивость в сфере трансцендентного, не отпуская от себя этого дела.

Тогда как Глава Ведомства Справедливости не имел ни малейшей возможности оставить Пилатов «прокол» без последствий. Кто-то должен был вступиться за попранные «честь и достоинство» святого Иешуа, безвинно приявшего лютые муки самой позорной гражданской казни. Было бы психологически странно и деструктивно для всего миропорядка стяжать Царствия истязая и дожидаться Лекарства лукавствуя. Рисковать и раскаивать(ся) — разные вещи, и разницу эту следовало подчеркнуть, чтобы сделать чётче читаемой. Volens nolens — nobless oblige.

И Воланд нашёл выход.

Он остановил движение времени на потусторонних часах, затормозив время в 14-ом аркане дня казни. Клопиный бег ходиков земной истории ни на йоту не продвинул человечество вперёд в этическом смысле. Говоря в духовных категориях, это был «бег на месте» — на гиблом месте нравственной безответственности попытки сжиться с мыслью, что казнь Христа можно пережить. Впрочем, христа — да, можно. Иешуа Га-Ноцри был не просто этнический мессия18, но Планетарный Логос и Глава Ведомства Милосердия. Это резко меняет ситуацию не только в определениях, но и по существу.

Клерикалы обвиняют Булгакова в якобы умалении личности Иисуса из Назарета до частного случая «бродячего философа» Иешуа Га-Ноцри. На самом деле он не удовлетворился даже Иоанновским размахом в названии «Логос»; он добавил к его Небесному Топосу вторую, комплементарную, половину — Ведомство Справедливости и таким образом вдвое укрупнил общую двуединую структуру; образовавшаяся по линии взаимодействия Колонна Равновесия стала лестницей, уводящей прямо к Единому Отцу. И если Иисус-Судия был ещё как-то вообразим, то Иисус-Экзаменатор был непредставим в принципе, и никакие подзаголовки — «Лев», «Грозный (Судия)» и т. д. — не помогали решить проблему. Теперь же всё стало на свои места, и такие сомнительные сюжеты, как «Изгнание торгующих из храма», получили своё гностическое объяснение.

Вместе с Ведомством Справедливости обнаружилась и зона Равновесия, Покоя, также находящаяся — в целях защиты от наглых праведников — в «юрисдикции» Старшего Брата. В связи с этим ничейной полосой заведует Воланд. Именно там отбывает епитимью Понтий Пилат.

«Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам:

— Свободен! Свободен! Он ждёт тебя!»

Вселенская история совершается только через человека и немыслима без его участия. Механический ход космических часов не обладает собственной драматургией; красота и духовная высота божественного должна быть пропущена через «индикатор» человеческой души, чтобы найти себе адекватный отклик. Антропный принцип это «эгоистический», ...нет: Эгоистический — элемент в замысле Творца; богоподобие человека — источник самолюбования Его в правильных деяниях твари. Вот почему мастеру предоставлены такие колоссальные полномочия, и вот почему он как должного ждёт их. Человеческая Психея-душа разрешает Вселенские узы, наполняет автоматический ход небесной механики чувством, страданием, мыслью. Перекличка антропосов в межзвёздном пространстве оживляет хрональное поле, придаёт ему мерность и дискретность, излечивая бесконечность от дурноты. Важнее быть богоподобным и смертным, чем бессмертным и мокрицеобразным. Поразительно, человечество сосредоточило усилия на натужном техногенном преодолении смертности вместо того, чтобы радостно, естественно и раскованно идти по пути всё большего и большего уподобления Творцу.

Да, таких большинство — но не мастер. Его генетика сродни звёздам19: он не хлопочет о величине периодов, он печётся об их наполнении. Если есть время и случай, ему всегда есть что сказать. Слово только тогда состоятельно, когда наполнено соком смысла. Подлинно, Человек — это гностический «филиал» Планетарного Логоса. Так Булгаков понимал себя, так он котировал и своего лирического героя.

«Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над чёрной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами поверх пышно разросшегося за много тысяч этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пёс. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеётся и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он».

Трансцендентальная сконцентрированность в фигуре Пилата судеб всего человечества и мировой истории в целом, объективированная Булгаковым на евангелическом уровне, даёт понять, почему Иешуа ждёт именно его для бесконечного гностического диспута-диалога, медитативного размышления вслух о принципах сотворённого Мира. Пилат поступил правильно — и тем самым спас себя и всех остальных. Однако запаздывание по фазе является принципиальным отличием человеческого от божественного — на этом и основано дебатирование проблем с самой Истиной; речь в этом случае идёт лишь о прихотливых извивах релятивизма человеческого, а не о «беломраморной» чистоте божественного. Человек может «поправлять» Божество и апеллируя к выразительности эмоционального окраса своих утверждений. Вспомним модификацию Пилатом тезиса Иешуа о трусости. Как раз эмоциональная окраска правильных утверждений особенно драгоценна, интересна и занимательна для Высших Сил. Забавно, что холодный рационалист, античный философствующий скептик Пилат изымает из своих глубин, эксплуатирует и живёт на проценты мистически-поэтического нутра, наличие которого предполагается благой генетикой и тайными пристрастиями. Философский склад пригождается — художественность хороша только при «раскрашивании» абсолютно достоверного, или говоря словами Воланда, правильного. Выразительность ради красного словца всегда связана с успехом у публики, потому позволяет себе быть не только фальшивой, но и кощунственной. Искусство, кормящееся аплодисментами толпы, склонно потакать низменному, лишь бы неизменному. «Дитя своего времени» — всегда ублюдок, пробивающийся цинизмом; люди любят поэтизацию своего убожества, пусть и в стилистике анекдота. Ещё Пушкин делил «истины» на высокие и низкие, выводя последние за пределы этических суждений: «Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышающий обман». — Гениальное Пушкинское резюме: «Оставь герою сердце; что же Он будет без него?» является креативной установкой и для духовидческих прозрении в прозе автора МиМ. Бессердечное «свирепое животное» Пилат въезжает в Царствие Небесное — СВЕТ исключительно на дивидендах сердца. Недаром Иешуа предупреждал, что ему не нравятся античные философы.

Мне туда, за ним? — спросил беспокойно мастер, тронув поводья.

— Нет, — ответил Воланд, — зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?

— Так, значит, туда? — спросил мастер, повернулся и указал назад, туда, где соткался в тьму недавно покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле.

— Тоже нет, — ответил Воланд, и голос его сгустился и потёк над скалами. — Романтический мастер! Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочёл ваш роман. — Тут Воланд повернулся к Маргарите: — Маргарита Николаевна! Нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее, но, право, то, что я предлагаю вам, и то, о чём просил Иешуа за вас, для вас же — ещё лучше20. Оставьте их вдвоём, — говорил Воланд, склоняясь со своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору, — не будем им мешать. И, может быть, до чего-нибудь они договорятся, — тут Воланд махнул рукой в сторону Ершалаима, и он погас».

Два города, две реальности, две возможности обстали мастера — ни одна не прошлое, не сухотка умозрения, не бутафория. Таковы были предложения того, кто с ним говорил, и того, о ком шла речь в разговоре. Жизнь есть напряжённая процедура модификации с включённым хронометром; она потентна к восхождению (или нисхождению). По ту же сторону бытия речь может идти лишь о перемещении по горизонтали, и выбор направления не принципиален, хотя и не бессмыслен как предмет обсуждения. Речь идёт о погружении в событийное поле, когда само событие окончено как процесс. Это напоминает разрешение повозиться с фигурами после завершения гроссмейстерами шахматного сражения. Можно вновь и вновь погружаться в драматургию баталии, разбирая партию, но повлиять на ход борьбы или её результат уже нельзя; рассуждение с лонжей не то же, что действие, где ставка — жизнь. Значит, и разговор Пилата с Иешуа хоть и происходит в Ершалаиме, да это уже Небесный Иерусалим, и повороты в диалоге напоминают повороты прекрасного калейдоскопа, раздумчивые и неторопливые, а не судорогу «тушения пожара» земных происшествий. — Не будет серьёзных ошибок и сбоев (со стороны прокуратора), зато не будет и «эврики» мозговых атак. Это неспешное перекатывание гальки вопросов превращает проблемы в прориси, прописи, таблицы допусков и канон. — Т. е. отсутствие реального оппонента за счёт полного совмещения дискутёра с собеседником. Разве работающие двуручной пилой конкуренты? — А ведь каждый тянет в свою сторону. В конечном счёте циркулярная пила примиряет «враждующие стороны». Со стороны мягкого Иешуа это уже явные поддавки, снисхождение и прямая благотворительность.

И путь в посюстороннюю Москву мастеру тоже заказан. Реанимировать влюблённых Высшим Силам — по силам, но зачем? Зачем длить экзаменационную лихорадку тому, кто уже получил высший аттестационный бал? Иешуа, прочитавший роман (ещё раз напоминает Воланд), как о милости, прост (sic!) Старшего Брата поместить мастера и Маргариту на его территории. В этом случае мнения Глав обоих Ведомств оказались единодушны, хотя Воланд, как мы помним, и недоумевал, почему мастера не удостоили Света. Как только глубина замысла Младшего брата об авторе романа стала Воланду ясна, он полностью включился в исполнение этого варианта его судьбы. Поэтому никакого фарисейства или врачебной снисходительности в его интонации нет. В этот момент он уже считал данное решение лучшим, причём лучшим для них. Эту конструктивную тонкость Мессир не смог разглядеть, решая вопрос слишком общё в положительном смысле. Мастер — кармически состоятельная личность, и вопрос с ним нельзя решать, как с «разбойником благоразумным». Он способен «платить по векселям» и сам дозреет, как плод, загодя сорванный с ветки. И хотя мастер освобождает Пилата, в Свет убегает литературный персонаж, автор же остаётся лишь на пороге.

Интересно, зачем Воланд упорно называет прокуратора Иудеи «выдуманный вами герой», как будто никакого Пилата никогда не было на свете, и следы реального прототипа по ту сторону бытия никак не просматриваются? Это — вопрос! Тем не менее ответ на него — есть.

Нам вновь поможет уже цитированный Пушкинский «Герой». Концепция человеко-божеского сговора такова: при создании портретов великих исторических деятелей правда заключается в следовании тому, какими они должны были быть, а не тому, какими они являлись на самом деле. Отточенная гением иконная матрица доотформировывала остывающую по смерти магму «вещества» героя. Так создавались все агиографии и текстовые парсуны из серии «Жизнь замечательных людей». Так из епископа Мир Ликийских был создан иконописный «русский бог» Никола, превращённый позднее в совсем уже сказочного Деда Мороза (Санта Клауса). И никому не приходило в голову поднимать вой о патоке и исторической лжи, украшательстве и лакировке. Даже самые «правдивые» исторические биографии создаются методом хитрого тихого отбора фактов, что-то вроде создания фоторобота на заданную тему. Единственное лимитирующее условие «обмана» — возвышать. В том числе и первооригинал в его тонкоматериальном существовании. В лучшем случае ничего не добавляют, только убирают непристойное. Критерий: картинка должна нравиться и вызывать всеобщий восторг. Энтузиазм поклонников нивелирует несуразности, инкрустации, швы. Кому приходит в голову «уличать» иконы св. Николая в историческом несоответствии и лжи? Ноблес оближ под ублиеж реалий. Документы — они только до, ну а после — кументы, кумиры. Воланд же знает всю сумму, благодаря чему так аккуратен в терминологии.

«И там тоже, — Воланд указал в тыл, — что делать вам в подвальчике? — Тут потухло сломанное солнце в стекле. — Зачем? — продолжал Воланд убедительно и мягко. — О трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днём гулять со своею подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда! Там ждёт уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой! Прощайте! Мне пора».

Эта последняя речь Воланда мощнее всех предыдущих: в ней помимо логики (убедительно) слышен и голос самого Логоса (мягко). Горизонт охвата поднимается так высоко, что профаны в ужасе восклицают: если таково Чистилище (Покой), то что же тогда Рай (Свет)? И выглядит всё вполне лирично и уютно, и мы не сомневаемся, что «музыка Шуберта» — его камерные произведения, а отнюдь не оратории или симфонические полотна.

Между тем испуг — напрасен. Описывается просто надмирная мастерская, а не пантеон славы и доска почёта Парадиза. Недаром «парадиз» перемигивается с «парадом», и то и другое — агиографический склад, упакованный, согласно Канону, чешуёй впритык составленных нимбов. Здесь, в описанном уголке, ещё возможны как-бы-творческие процедуры, отличающиеся от земных только отсутствием страстного поиска истины — просто за найденностью последней. Т. е. шахматная игра исключена, зато возможно составление этюдов и задач. И «гомункул» будет не эскизом нового человека, но досужим упражнением гения. Вообще-то творческое беспокойство и Покой взаимно исключают друг друга. Поскольку «отсчёт» идёт от последнего, то в состоятельности творчества по ту сторону бытия есть все основания усумниться. Скорее предлагается «насладиться комфортом», «пожить для себя», никуда не спеша и ничем себя не ограничивая. Не писать, но пописывать, не читать, но почитывать — растворяясь в этом похабном по с итальянским прекраснодушием. Посверкивающая сквозь ветки речка — конечно, По; понравившийся писатель — По, естественно. И потягивает попивать винцо, не утруждая ни души, ни руки, ни помысла. Койка, постель, покой. Кое-где, кой-куда, в покорности. Ни вперёд. Ни назад — на кой? Не роман, не стихи, а повести.

Так ведь была — ВЕСТЬ — Евангелие.

Но и зависть к умиротворённости «домика со слугой» — не по существу. Описанный приют — «место выдержки», как бы массандровский тихий подвал. — Полигон концентрации и сосредоточения, чтобы смочь вплыть в подлинный Свет. Ибо для мастера, как и для Пилата, только Иешуа Га-Ноцри интересен по существу. Так что мыслью — всё равно за своим героем, за ним. И — транслировать на Землю услышанное. Благо что есть кому информацию принимать.

Прощайте! — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда чёрный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Ершалаима не стало вокруг. Пропали и чёрные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после полуночной луны. Мастер шёл со своею подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Они пересекли его. Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге.

— Слушай беззвучие, — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под её босыми ногами, — слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я».

Это уже финал. С исчезновением Воланда жизнь героев беднеет до растительного существования. — Раскидистое благодушие роз, торчковая анемия анемонов. Да, понятно, что настрадался, как Нострадамус. Но — несколько лет репараций и восстановления (т. е. миг в параметрах Вселенной). А что потом? Вечерние посиделки с тенями? «Вечный покой» — это кладбище и Левитан с мольбертом. Это чеховская сардоническая ирония, заразившая духовным туберкулёзом всю Россию. И «вечный дом» — это саркофаг, саркастически-бескрылая модель самолёта.

Нет, нет, «покой нам только снится», и не дай Бог провалиться в пространство сна! Оказаться обездвиженным благами, комфортом — это «Стравинский» навсегда, «финиш — ясный сокол».

Поэтому нашёптывания Маргариты напоминают наркотические курлыканья Прасковьи Фёдоровны, вооружённой «до зубов» шприцем, спринцовкой, клизмой и мундштуком кислородной подушки. Как и нирвана надмирной отключки — мир ванны психклиники и связка ключей пациента Сто восемнадцатой.

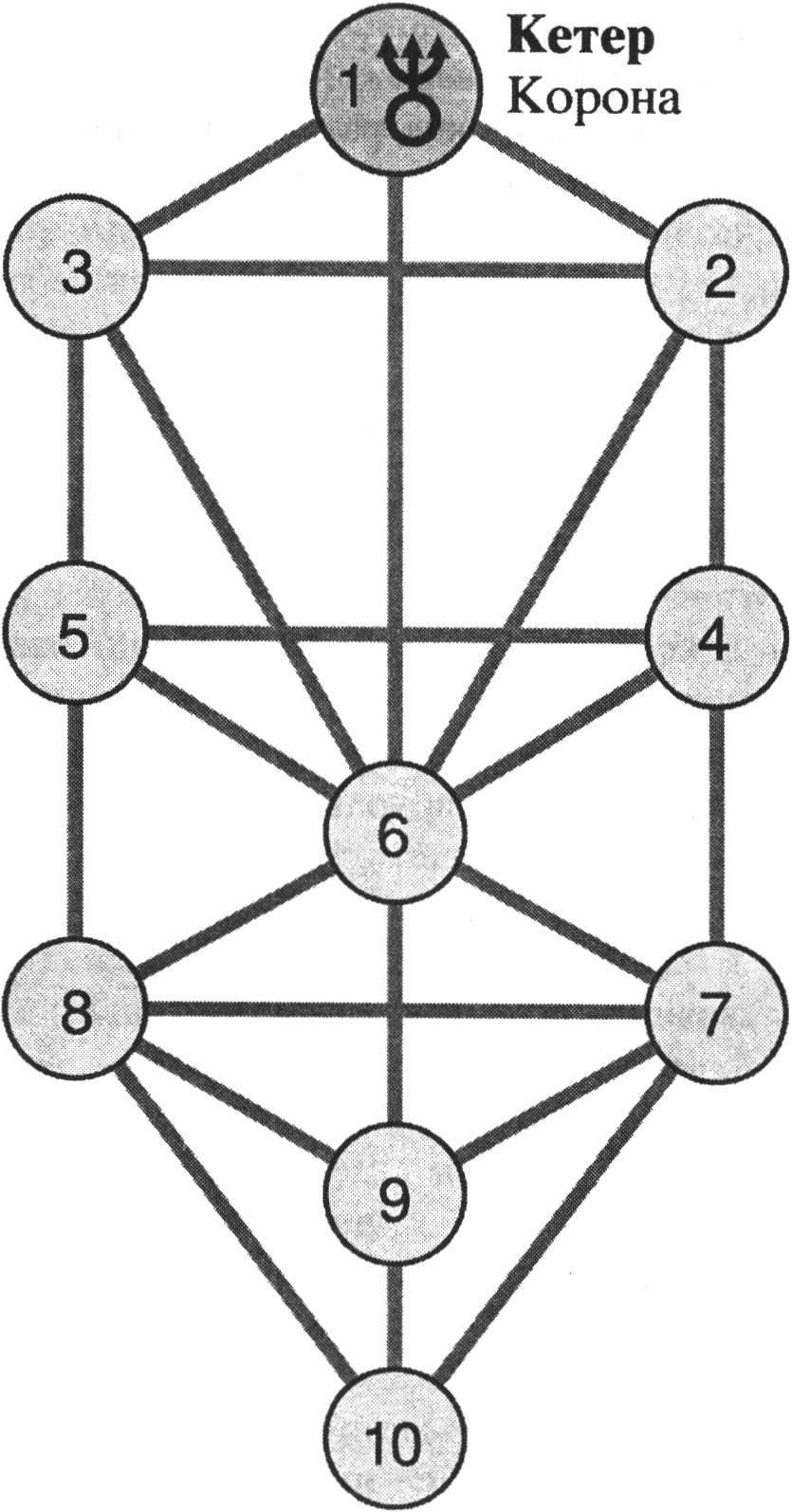

Кстати, о ключах. Эзотерические системы Тарота и Кабалы, смонтированные в единую посвятительную лестницу, заканчиваются великой сефирой Кетер, Корона, намекая на русское мистическое «Конец — делу венец». Что тут мистического? — спросит брюзгливый обыватель.

А вот что.

Отсчёт в системе сефирот, как делали и мы с вами, ведётся в обратном порядке, от Царства — «Тридевятого» русских эпических легенд. Поэтому конец приходится на Первую сефиру Кетер.

Ну а где же всё это у Булгакова?

Вы, наверно, обратили внимание на торчащий эпитет окна «вечного дома» мастера. Выскочившее неизвестно откуда, ни разу до этого не появлявшееся в Романе слово «венецианское» тем более странно, что весь антураж подан в немецко-бюргерских тонах с шубертовским «ручьём» и гегелевским «засаленным колпаком». Финт с описанием окна выглядит чистой «чаяновщиной», «нечаянной радостью» (в картавом произношении) и простой рифмой к «вечному». На самом деле Булгаков имеет в виду не Венецию, а венец, т. е. Корону, фиксируя кабалистическую структуру композиции Романа.

Возвращаясь к гностической сердцевине произведения, следует отметить, что русский гений первым создал образ Касталии — «учёной республики», приобретшей мировую известность с публикацией «Игры в бисер» Германа Гессе. Мозговые игры и снобистское эстетизирование, прихотливо перечёркивающее своими изящными снизками этические основы бытия, получило в описании «вечного приюта» мастера наиболее благородное и глубокое воплощение. Иозефа Кнехта никто бы не осудил, создавай он свои вкусовые абстракции только «лишь бы вечность скоротать». В реальной структуре бытия это преступно. И Кнехт выносит себе справедливый приговор, ставший проклятием для писателей типа Пруста и Набокова. А ведь прустовский эстетский кокон (правда, без «венецианских окон») так напоминает «вечный дом» мастера по ту сторону бытия! Впрочем, всё дело в последнем определителе.

Примечательно, что Набоков выстроил себе в Швейцарии почти полное подобие Булгаковского Покоя. И даже на мастера он тянул... да в Евангелисты «не выбился». Правда, сделав при этом «хорошую мину», что подобная претензия — моветон.

Положение дела это не меняет.

Есть фантазии человека о Боге, и есть фантазии Бога о человеке. И только последние — реальность. Тогда как первые — «слова, слова, слова...» Иногда — очень хорошо оплачиваемые. Едва ли Набоков заслуживает даже место слуги у мастера. Должности этой противопоказаны непомерный эгоизм и надменность, свойственные В.В. в высшей степени.

Я вспомнил о Набокове только потому, что бабочки, шахматы, любовь к западной культуре и ненависть к большевикам — всё было заимствовано им у Булгакова. Да, как далеко реализованное в жизни и оплаченное долларами от нереализованного и оплаченного кровью!.. — «Дистанция огромного размера», как справедливо было сказано в своё время.

Замечено, что население «эстетического поля» в известной всем пропорции делится на «обезьян-игрунков» и пророков. И какое счастье, что суетливая возня и верчение попками воображал и забавников не полностью застит духовный горизонт современности. Есть шанс досягнуть мыслью и взором до «мастерского далека» и не натолкнуться при этом на свинцовые ставни сепаратности. Булгаков, как пеликан с орденских изображений, питает нас плотью и кровью своей огненной натуры; Набоков потчует пахучими отходами своей жизнедеятельности. В этом — разница и распределение ролей.

Эгоизм бесперспективен в смысле продолжения жизни и по ту, и по сю сторону бытия. Высшие Силы не терпят себялюбцев, толпа же, очарованная, но не утешенная, быстро забывает кумиров. Только орденские, рыцарские, «всаднические» добродетели побеждают тупую инерцию бытия и, возвышая великую личность, поднимают с ней и человечество. Рождённый летать вечно ползать не может. И улетая, он не покидает навсегда — только возносится. Быть по-над землёй, блюсти и пасти человеческое стадо — такова служба Планетарного Логоса, Доброго Пастыря древних легенд. Таково и местоположение всех иже с Ним; так была бы предложена честь — кто откажется? Мимо Него — нет пути; дальше Него — нет возможности. Поэтому всё-всё-всё: и Покой, и Свет, и расщелин тьма — не в далёких нетях, а здесь, поблизости. И энергоинформационный обмен с обитателями обоих Ведомств у высоких душ постоянен и неизменен. Об этом и повествует...

Примечания

1. См., напр., одну из версий в 71; 102—103.

2. Словосочетание это появляется тут же, в следующем абзаце.

3. Например, из царства животных в царство растений и обратно.

4. Такое прозвание закрепилось постепенно и за Иоанном Крестителем.

5. С исправл.

6. Апокрифические сказания... М., 1999, «Когелет»; 121.

7. Там же, 66.

8. Там же.

9. Там же, 67.

10. «Глухой глухого звал к суду судьи глухого» (1830 г).

11. Апокрифические сказания... М., 1999, «Когелет»; 124.

12. Порфирьев И.Я. Апокрифические сказания... СПб., 1890; 33—34. Цит. по 64; 91.

13. Недаром в слове «сторож» появляется солнечное Га-Ноцриевское сто.

14. Девакхане, Парадизе, Элизиуме.

15. С исправл.

Находясь под обаянием Воланда, но захваченная порывом сострадания, Маргарита автоматически повторяет его слова «почти две тысячи лет», переводя для выразительности в луны и ужасаясь чудовищности наказания: две → дважды, тысячи лет → двенадцать тысяч лун. Выпавшее слово «дважды» входит в выразительную гностическую прогрессию: Однажды (вариант первого слова Романа), дважды (данный случай) и — сразу вдогон — трижды («трижды романтический мастер»). Вспомним, что в ранней редакции Маргарита восклицает обобщённо: «За одну луну терпеть сотни и тысячи лун, это жестоко...» (6; 285).

16. Le Divine Milieu Тейяра де Шардена; это она «здесь» — и тут, и теперь.

17. Добродушный Воландовский смех (самех 15-го аркана) — один из ключевых эпизодов в Романе; звучит этот пресловутый дьявольский атрибут теперь уже по ту сторону бытия. Это последний осколок карнавальной маскарадности московских гастролей Мессира.

18. В Ветхом Завете христом-машиахом назван, например, персидский царь Кир.

19. Пентаграмма первая из геометрических фигур обладает звёздчатостью.

20. С исправл.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |