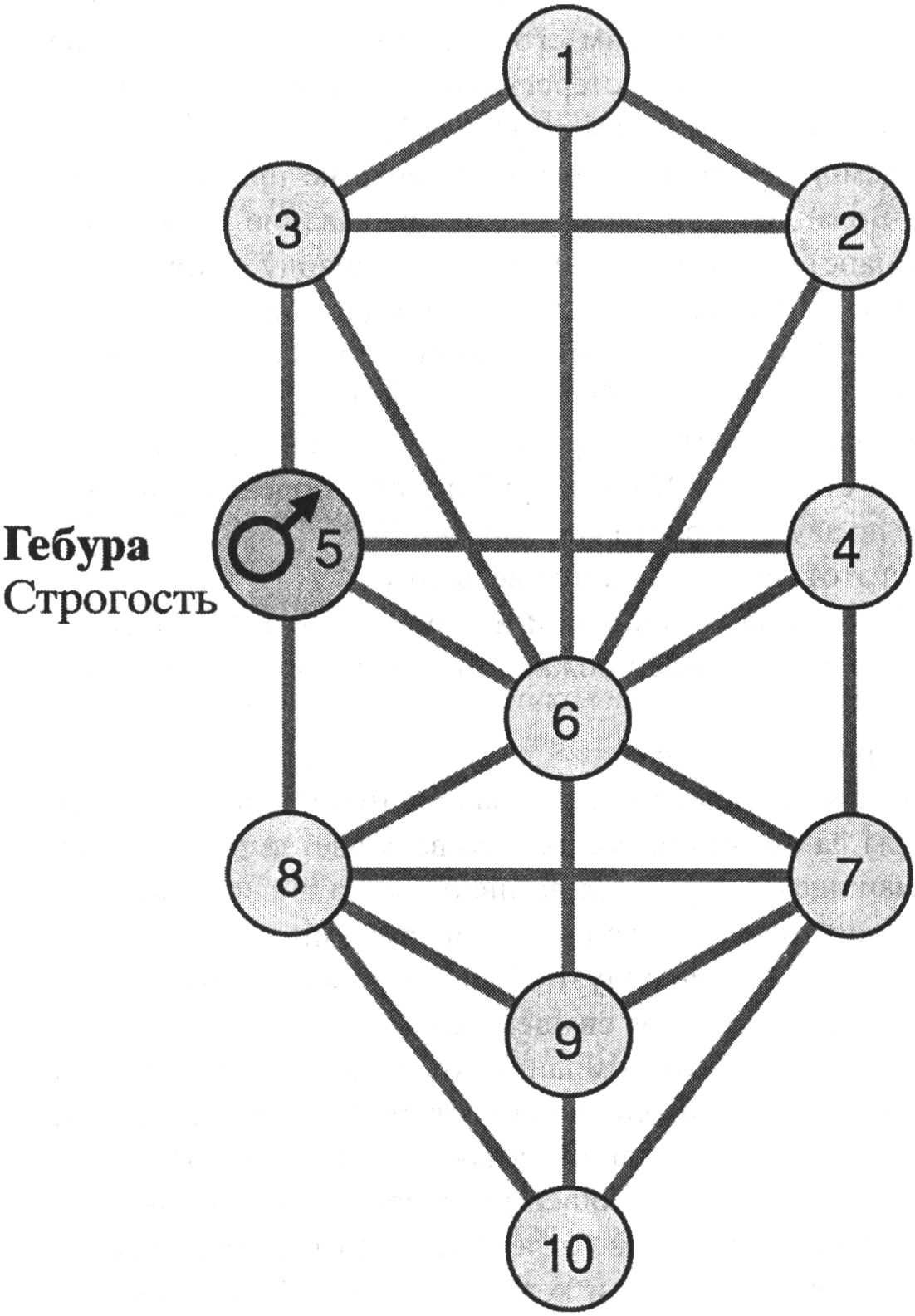

Сефира 5.

Наименования: Гебура, Строгость, Справедливость, Сила.

Топология: В центре Колонны Строгости.

План: Бриа.

Планетарное соответствие: Марс.

Зодиакальное соответствие: Козерог.

Имя Божье: Элохим Гибор.

Гностический символяриум: Справедливость; Правота; Собранность; Внутренняя сила; Уверенность в себе; Состоятельность; Антропный принцип Вселенной; Небезоружность перед противником; Противостояние обстоятельствам, пытающимся застать врасплох; Готовность; Смелость; Смех предпоследнего; Прицельность; Меткость.

Итак, «рыба» ушла сквозь сети, и сумма узлов, соединённых между собой, обернулась лишь суммой санузлов эльпитовской коммуналки. Самое же «созвездие Рыб» рассредоточилось по Москве в прощальном «остаточном» шмоне.

Разражается гротесковая сцена в торгсине. Карнавальный дуэт Бегемот & Коровьев вламывается в инвалютный магазин, преодолевая сопротивление «маленького, костлявого и крайне недоброжелательного швейцара», прибегая к «высоким» доводам и «низким» угрозам, еле-еле сдвинув на малую щель закосневшее, многовековое холуйство. Цербера-шавку удалось миновать, и разворачивается громоподобная «демистификация» совкового реликвария. Для начала ритуальную тишину храма Мамоны прорезала бестактная и неуместная похвала пахлаве, «штабелям» и «штукам», которую испустил один из вошедших.

На стыке гастрономического и кондитерского отделений разворачивается спектакль в стиле гамлетовской «мышеловки» вокруг низенького, совершенно квадратного человека, бритого до синевы, в роговых очках, в новёшенькой шляпе, не измятой и без подтёков на ленте, в сиреневом пальто и лайковых рыжих перчатках1. Этот — сокращённо — сир «голанский», мошенник и очковтиратель нарвался, «нарвал», на инспекцию и демошенизацию с абсолютно непредвиденной стороны, ибо небесный контроль ещё никому предвидеть и перехитрить не удавалось. Ни «квадратура круглости», ни синь щёк, доводящая сиреневость пальто (№ 1) и костюма (№ 10) до полной баклажанности, не помогли. Начало сцены не предвещало для него никаких неприятностей. Сир «стоял у прилавка и что-то повелительно мычал. Продавец в чистом белом халате и синей шапочке обслуживал сиреневого клиента. Острейшим ножом, очень похожим на нож, украденный Левием Матвеем, он снимал с жирной плачущей розовой лососины её похожую на змеиную с серебристым отливом шкуру. <...>

— Кароши? — строго спрашивал сиреневый покупатель.

— Мировая! — отвечал продавец, кокетливо ковыряя острием ножа под шкурой.

— Кароши люблю, плохой — нет, — сурово говорил иностранец.

— Как же! — восторженно отвечал продавец».

Веласкесовская живопись (сиреневый, рыжий, белый, синий, розовый, серебристый) раскрашивает Заяицкий гротеск («Баклажаны», «Лососинов»), переводя действо от фельетонных шпилек в весёлую раблезиану: происходит разгром всего этого показушного великолепия.

«Совершенно пожелтев, продавщица тоскливо прокричала на весь магазин:

— Палосич! Палосич!»

Но что может Полосич против Клетыча?

Пробуют взять «гадов» на сигнальный Свист. Пока суд да дело, Коровьев глушит толпу социалистической демагогией — и достигает успеха. Сиреневого с валютой люто валяют в селёдочном рассоле, после чего к нему возвращается российская артикуляция без ни малейшего акцента и языковой скованности. Мат — не всегда благой — вырывается из него без всякого искажения. Двенадцать раз на пространстве четырёх страниц звучит магическое «сиреневый», являя в лощёном господине шута горохового, Повешенного вверх ногами, — и...

«Зазвенели и посыпались стёкла в выходных зеркальных дверях, выдавленные спасающимися людьми, а оба негодяя — и Коровьев, и обжора Бегемот — куда-то девались, а куда — нельзя было понять. Потом уже очевидцы, присутствовавшие при начале пожара в Торгсине на Смоленском, рассказывали, что будто бы оба хулигана взлетели вверх под потолок и там будто бы лопнули оба, как воздушные детские шары».

Через минуту Бегемот и Коровьев оказались у дома грибоедовской тётки. Разыгрывается второе действие прощального карнавала: выводятся на чистую воду интеллектуальные фальшивки. Саркастические сентенции по поводу «какананасов» в экспозиции «картины второй» предсказывают огромное количество разоблачений при минимуме магии на квадратный сантиметр полотна. Причём «сантиметр» в этом случае прочитывается в рафаэлевском смысле: в аспекте Пушкинского «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля». Т. е. она нас, а мы — её.

Ба! Да ведь это писательский дом! Знаешь, Бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом. Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов.

— Как ананасы в оранжереях, — сказал Бегемот. <...>

— Совершенно верно, — согласился со своим неразлучным спутником Коровьев, — и сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в этом доме сейчас поспевает будущий автор «Дон-Кихота», или «Фауста», или, чёрт меня побери, «Мёртвых душ»! А?

— Страшно подумать, — подтвердил Бегемот.

— Да, — продолжал Коровьев, — удивительных вещей можно ожидать в парниках этого дома, объединившего под своей кровлей несколько тысяч подвижников, решивших отдать беззаветно свою жизнь на служение Мельпомене, Полигимнии и Талии. Ты представляешь себе, какой поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесёт читающей публике «Ревизора» или, на самый худой конец, «Евгения Онегина»!

— И очень просто, — опять-таки подтвердил Бегемот».

То, что для профанного уха выглядит едкой иронией и подколом, на самом деле есть духовный вердикт и нравственный приговор гнездовью самозванцев и лжепророков. Гротесковое описание открывающегося свежему взору клопиного роения «воротил пера» — всего лишь обведение чётким контуром чудовищного уродства ситуации. Это такой же карнавал, как и называние сладкой парочки «хулиганами», «негодяями» и проч. Всякий, нарушающий мещанскую упорядоченность мирского бытия, характеризуется только в отрицательных тонах; структура бытия подразумевается идеалом и её деформация — негативом в самом уничижительном смысле слова. Эта клиническая, непробиваемая посюсторонность и есть главная мишень Булгаковских иронических стрел, в большей степени, чем её конкретные забавные проявления. МиМ — роман не сатирический, а философский, поэтому каждый кристаллик любого повествовательного события играет тысячами разноцветных граней, возводя конкретную ситуацию к бессмертному кристаллу Иешуа.

...Коровьев и Кот разыгрывают «сценку у турникета»; на этот раз «вагоновожатая» сидит «на проходе» у Грибоедова и пытается «не пущать» приятелей, действуя методом искусственного отбора. Белый берет с хвостиком в белых носочках берёт начальственный тон. контролируя контролёров и выговаривая им за неосновательное вторжение. Конечно, Коровьеву ничего не стоило тут же соткать из воздуха нужные документы; но он не упускает случая для апостолической проповеди и педагогического внушения одной из «малых сих», дабы не оставить болванку хотя бы без начальной обработки.

«...чтобы убедиться в том, что Достоевский — писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было! Как ты думаешь? — обратился Коровьев к Бегемоту.

— Пари держу, что не было, — ответил тот, ставя примус на стол рядом с книгой и вытирая пот рукой на закопчённом лбу.

— Вы — не Достоевский, — сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым.

— Ну, почём знать, почём знать, — ответил тот.

— Достоевский умер, — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.

— Протестую! — горячо воскликнул Бегемот. — Достоевский бессмертен!»

Уважения достойно, сколь высоко котируется Фёдор Михайлович в Ведомстве Справедливости, ещё более восхищает, насколько легко, игриво и неподобострастно цитируется его жизнь и деятельность представителями этого Ведомства, разгуливающими (ишь, голубя!) по Москве. Грозное имя пророка появляется, конечно, неспроста: апокалиптические раскаты уже раздаются вдалеке, не слышимые в подвалах ада. Любино хамское замечание пригодилось-таки, обнаруживая в людях чудовищную глухоту на тайное, сокрытое. Всё в этом мире происходит согласно предъявляемым удостоверениям, и они всегда перекрывают реальное содержание носителей.

«— Ваши удостоверения, граждане, — сказала гражданка.

— Помилуйте, это в конце концов, смешно, — не сдавался Коровьев, — вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет! Почём вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове? Или в этой голове? — и он указал на голову Бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть её».

Мало ей слова-пароля «Достоевский»; ей надо, видите ли, удостовериться! Безусловное попадает под юрисдикцию условного, вечное — временного. Короткая перепалка по поводу смерти подчёркивает всю «дьявольскую разницу» в языке и мышлении: мышь против мысли — это, воистину, впечатляет. Сцена осталась бы в разряде курьёзов из серии «связался чёрт с младенцем», если бы не два обстоятельства: злобному «младенцу», пытающемуся не пущать, противостоит всего лишь добродушное урезонивание и — второе — имя «хвостика» — Софья Павловна2.

Это резко меняет тональность происходящего, переводя его в совсем не шуточный серьёз. Агрессивная Савловна верит только «удостоверениям», невзирая на лица, мысли, чувства и иной, по её мнению, мусор. «Мудрость» пигмея «Павла» в том и состояла, чтобы перевести Откровение в «удостоверение», разделив ойкумену документом на «своих» и «чужих». Маленькая пигалица «в белых носочках» воплотила этот принцип в полноте, и потребовалось демоническое вмешательство самого «флибустьера», чтобы крыса СоПа с амбарной книгой (своего рода «какоангелием ада») угомонилась.

«...Софья Павловна покорно спросила у Коровьева:

— Как ваша фамилия?

— Панаев, — вежливо ответил тот. Гражданка записала эту фамилию и подняла вопросительный взор на Бегемота.

— Скабичевский, — пропищал тот, почему-то указывая на свой примус. Софья Павловна записала и это и пододвинула книгу посетителям, чтобы они расписались в ней. Коровьев против фамилии «Панаев» написал «Скабичевский», а Бегемот против Скабичевского написал «Панаев»».

Собственно, посетителей — включая примус — было трое, и рас(с)троенная (привратники всё понимают превратно) билетёрша-бультерьерша сдалась, подняв на ненавистных оборванцев свой готовый взорвать их взор. Именно в этот момент приговор «Грибоедову» был утверждён и подписан.

Однако сам «командир брига», бригадир взвода официантов Арчибальд Арчибальдович, проявил поистине неслыханную, попахивающую мистикой проницательность: и вокруг усевшихся на лучших местах бродяг завертелось колесо угодничанья и предупредительности. Один из официантов «уже подносил спичку Бегемоту, вынувшему из кармана окурок и всунувшему его в рот», другой, громыхая подносом, вовсю мчался за напитком и закусками... Словом, через короткое время вся эта чрезмерная суета вызвала к себе повышенное, пристальное и завистливое внимание остальных посетителей гадюшника. Начались ревнивые позвякивания ложками, однако пират «не покинул своих дорогих гостей».

«Ах, умён был Арчибальд Арчибальдович! А уж наблюдателен, пожалуй, не менее, чем и сами писатели. Арчибальд Арчибальдович знал и о сеансе в Варьете, и о многих других происшествиях этих дней слышал, но, в противоположность другим, мимо ушей не пропустил ни слова «клетчатый», ни слова «кот». Арчибальд Арчибальдович сразу догадался, кто его посетители. А догадавшись, натурально, ссориться с ними не стал. А вот Софья Павловна хороша! Ведь это надо же выдумать — преграждать этим двум путь на веранду! А впрочем, что с неё спрашивать».

Да уж, преграждать путь этим двум гражданам — дело безнадёжное.

Предупредительно отпросившись на минутку, «дабы лично приглядеть за филейчиками», флибустьер спустился в кладовую и приготовился к эвакуации с тонущего корабля.

«Нужно сказать, что странного или загадочного во всех действиях Арчибальда Арчибальдовича вовсе не было и странными такие действия мог бы счесть лишь наблюдатель поверхностный. Поступки Арчибальда Арчибальдовича совершенно логически вытекали из всего предыдущего. Знание последних событий, а главным образом — феноменальное чутьё Арчибальда Арчибальдовича подсказали шефу грибоедовского ресторана, что обед его двух посетителей будет хотя и обилен, и роскошен, но крайне непродолжителен. И чутьё, никогда не обманывающее бывшего флибустьера, не подвело его и на сей раз».

«Переносчик заразы» Боба Кандалупский уже объявился в ресторане с новостями о происшествии на Садовой. И в то время, когда грибоедовская шушера внимала его правдивому «свисту», на веранду ресторана «стремительно вышли трое мужчин с туго перетянутыми ремнями талиями, в крагах и с револьверами в руках».

Как ни неправдоподобно звучал рассказ Бобы о вылетевших в окно обитателях «нехорошей квартиры», перенесших как ни в чём не бывало перекрёстный огонь «полномочных органов», на этот раз он оказался абсолютно прав.

«Передний крикнул звонко и страшно:

— Ни с места! — И тотчас все трое открыли стрельбу на веранде, целясь в голову Коровьеву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же растаяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент».

Тент над верандой дома, где жила грибоедовская tante, мгновенно занялся, всё вокруг заполыхало... но как и на Садовой, никто из людей не пострадал, в том числе и «тальянка» из трёх револьверщиков, — обошлось без членовредительства органов.

«Заблаговременно вышедший через боковой ход, никуда не убегая и никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий бриг последним, стоял спокойный Арчибальд Арчибальдович в летнем пальто на шёлковой подкладке, с двумя балыковыми брёвнами под мышкой».

Густо, семнадцать раз на протяжении четырёх страниц повторяется средневековое имя экспроприатора экс-пирата. На шестнадцатом его упоминании в грибоедовском ресторане вспыхивает пожар (аркан Молния с неба). Когда же капитан покидает свой тонущий корабль, над спокойным и гладким морем вспыхивает дневная Звезда.

Примечания

1. Многозначительный сиреневый цвет достался Булгакову по наследству от Достоевского и перекочевал в МиМ из «Преступления и наказания» от сиреневых перчаток Лужина — самого омерзительного персонажа романа. Булгаков добивает гадину.

2. В качестве дополнительного комического обертона Булгаков использует аллюзии-переклички с гениальной комедией племянника пресловутой тётки. Явление Ивана Бездомного в Грибоедове обыгрывается как своего рода пародия на Чацкого с его странностями, взбаламутившими фамусовское болото. «Безумным вы меня ославили всем хором» — это и мнение об окружающих Ивана, высказанное, правда, в менее нормативной лексике. «Карету мне, карету!» оборачивается «каретой скорой помощи», вернее, исполняющим её функции грузовиком. На героиню «Горя» намекает и имя, и отчество «бледной и скучающей гражданки в белых носочках и белом же беретике», причём здесь не обходится без посредничества Пушкина. Высказываясь о комедии своего тёзки, он говорил, что грибоедовская Софья «не то блядь, не то московская кузина», а блядь, белядь, и есть то, на что намекает Булгаков своим тройным словесным сплетением. На имя героини «Горя от ума» прямо указывает и предание о том, что «во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тётке, раскинувшейся на софе». Не исключено, что Софья Павловна и была «прехехешей» лжеучителя Берлиоза, что особенно выразительно в аспекте его принципиального савлианства.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |