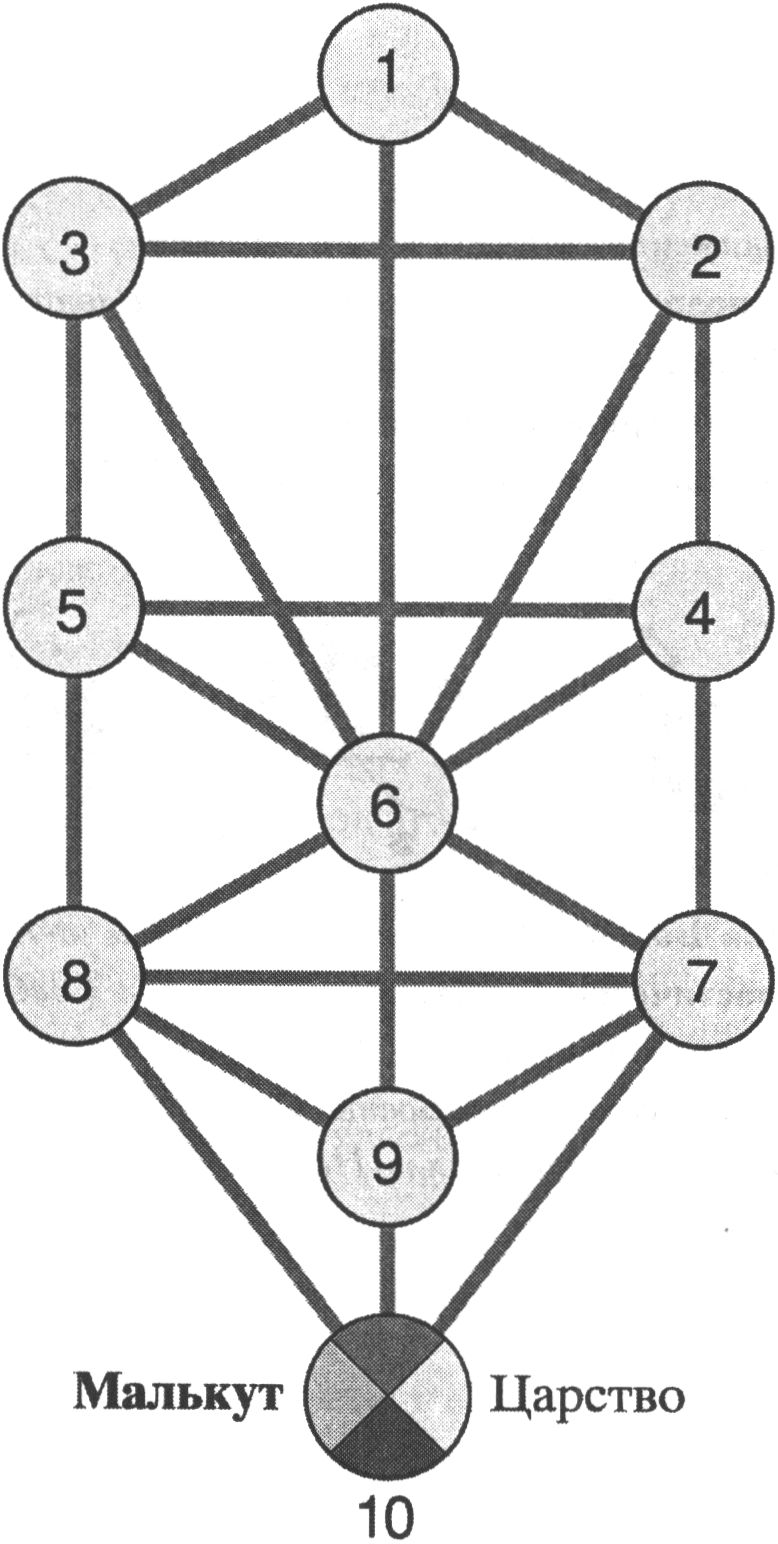

Сефира 10.

Наименование: Малькут, Царство.

Топология: У подножия Колонны Равновесия.

План: Асиа.

Планетарное соответствие: Земля.

Зодиакальное соответствие: Скорпион, Весы, Дева.

Имя Божье: Адонай Малек, Адонай га-Арец.

Гностический символяриум: Врата (Баба); Врата сени смертной; Врата Справедливости; Врата Дщери Могущественных; Врата Сада Эдема; Низшая Мать; Малка-Царица; Калла-Невеста; Дева.

Сефира разделена на зоны стихий: Земли (цвет: чёрный с золотыми бликами). Воздуха (цвет: лимонный), Огня (цвет: тёмно-красный), Воды (цвет: оливковый). Охватывает собой наземное и ближайшее надземное, не касаясь подземного (хтоноса), которое образует антидрево Клипот с контрсефирами злобной земной пародии на Высшее. По существу, Клипот есть отражение Кабалистического древа в мутном зеркале дольнего, доли, юдоли. Именно там медленно разлагаются энергетические трупы злодеев; рассредоточение этих сгустков негатива — долгая и кропотливая работа и забота, находящаяся в ведении Князя мира сего и исполняемая с ведома и по поручению Планетарного Логоса — Царя Мира. Сходство титулатуры указывает на их вышнее тождество и Надмирное единство, что демонстрируется схемой Кабалистического древа: ветви его — Столб Строгости (Справедливости) и Столб Милосердия — принадлежат единому стволу и суммарно являются общим телом Древа.

Итак, начинается главное сюжетообразующее действо Романа. Ради него изыскана подходящая Маргарита; судя по всему, и Москва выбрана как плацдарм под это же событие.

Близится полночь, и Маргариту начинают готовить к Балу. Уже омытую магической купальской водой Днепра погружают в бассейн, наполненный тем, чем восхищались в ней Мессир со свитой. Нигредо ночи и альбедо родниковой днепровской волны сменяются рубедо крови, но это отнюдь не физическое вещество (так же как не физические явления подразумеваются в четырёх стихиях сефиры Малькут), это дух крови, гранатовая квинтэссенция, не утратившая, однако, вкус «соли земли». Вместе с ней возникает мелодия Ершалаимских глав, проигранная в обратном порядке — в стиле «ракоходных» фуг Баха. Кровь Шестнадцатой главы сменяется розовым маслом Второй, и незримое, но внятное присутствие Главы Ведомства Милосердия становится самоочевидным. И немудрено: Малькут — Царство, малек — царь, а первый исторический священник — царь иудейства Мельхиседек (Мелькиадес) считался правителем легендарного Салима, отождествляемого с Иерусалимом позднейшего времени. Даже растирание Маргариты «какими-то большими зелёными листьями» подразумевает листву пальм начала Второй главы.

Когда «в волосах у неё блеснул королевский алмазный венец», мы понимаем, что это дело рук не отстающего от неё ни на шаг бакенбардиста. Вспомним:

«Рузя. Позвольте; наперёд решите выбор трудный: Что вы наденете, жемчужную ли нить Иль полумесяц изумрудный?

Марина. Алмазный мой венец».

Отсюда — «алмазная донна», как она будет именоваться впредь.

Затем Коровьев вешает ей на грудь «тяжёлое в овальной раме1 изображение чёрного пуделя на тяжёлой золотой цепи». Констатируется, что «это украшение чрезвычайно обременило королеву. Цепь сейчас же стала натирать шею, изображение тянуло её согнуться». Ещё бы! Общий вес ритуальных прибамбас составил пуд, и Булгаков прямо указывает это в тексте. «Но кое-что вознаградило Маргариту за неудобства, которые ей причиняла цепь с чёрным пуделем. Это — та почтительность, с которой стали относиться к ней Коровьев и Бегемот». Речь не идёт о дефиците уважения перед тем. Но после они стали относиться к ней почти как к Мессиру. Ибо у него был подобный знак (вспомните трость из Первой главы).

И наконец последние напутствия. В них обыгрываются основные этические постулаты Планетарного Логоса: второй Его аспект — равенство; согрешение мыслью и необходимость возлюбить врагов. Да и награда сторицей2 — из его учительского репертуара.

«Бал! — пронзительно взвизгнул кот, и тотчас Маргарита вскрикнула и на несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на неё сразу в виде света, вместе с ним — звука и запаха».

Любопытно, что в первой же из калейдоскопически мелькающих сцен звучит сквозной пароль всего действа: «Я восхищён!» пока в исполнении попугаев. Это фиксация результата финальной посвятительной процедуры Тарота Экзальтации — Пути в гору: «Я восхищен!»

Легко пролетя сквозь анфиладу залов, Маргарита увязает в фонтанирующей вальсами клумбе. «На неё обрушился рёв труб, а вырвавшийся из-под него взрыв скрипок окатил её тело, как кровью». В данном случае банщиком, стоящим за дирижёрским пультом, был сам король вальсов Иоганн Штраус, а первой скрипкой в оркестре — великий Вьетан.

«На небольшом возвышении с визгом скользили смычки по натянутым струнам; трепетал могильный голос валторн, и однообразные звуки литавр отзывались насмешливым хохотом. Седой капельмейстер, с улыбкой на лице, вне себя от восторга, беспрестанно учащал размер и взором, телодвижениями возбуждал утомлённых музыкантов».

Не ищите этого фрагмента в тексте Романа. Хотя это тоже «Бал». Цитата взята из известных в среде интеллигенции «Русских ночей» В.Ф. Одоевского (ещё одного источника орденских познаний и писательского вдохновения Булгакова). Гностический опус великого русского розенкрейцера (единственное беллетристическое сочинение, напечатанное в философской серии предреволюционного издательства «Путь») — бездонный кладезь эзотерической информации, фундаментальнейшее сочинение русской Фаустианы. Это своего рода философский Маргарит первой половины XIX века, и никто из духовной элиты, включая Пушкина, не прошёл мимо этого сокровища.

Так что «Великий бал у Сатаны» имеет выразительнейший прототип, связь с которым становится особенно заметна в описании фантастического по уровню состава оркестра. В «Последнем квартете Бетховена», входящем в Ночь шестую «Русских ночей», Бетховен рассказывает о масштабном исполнении под собственным управлением его «Ватерлооской баталии» («Wellingtons Sieg») 8 декабря 1813 года. В числе оркестрантов были выдающиеся композиторы Сальери, Мейербер, Гуммель и др. Благотворительный концерт этот имел шумный успех.

А это уже МиМ:

Глядите налево, на первые скрипки, и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали в отдельности. Здесь только мировые знаменитости. Вот этому, за первым пультом, — это Вьетан. Так, очень хорошо. Теперь — дальше!

— Кто дирижёр? — отлетая, спросила Маргарита.

— Иоганн Штраус! — закричал кот. — И пусть меня повесят в тропическом лесу на лиане, если на каком-нибудь балу когда-либо играл такой оркестр! Я приглашал его! И, заметьте, ни один не заболел и ни один не отказался».

Затем наступает очередь бассейнов с шампанским, «из которых был первый — прозрачно-фиолетовый, второй — рубиновый, третий — хрустальный». Заявленное гностически рубедо прописано Булгаковым дословно. Линия красного (крови) тут же подхвачена: она перекочевала на цвет «с ласточкиным хвостом фрака» руководителя джаз-банда, который, увидев Маргариту, «согнулся перед нею так, что руками коснулся пола, потом выпрямился и пронзительно вскричал:

— Аллилуйя!»

Снова — уже в который раз! — вскипает тема фокстрота любимого Булгаковым за игривую наглоту, доводя его кощунство-святость до пароксирующей парадоксальности.

И вдруг — полумгла, покой и аметистовая колонка для вящей скульптурной остойчивости. Понятно, аметистовый значит мефистофельский3, благо что под ноги королеве мгновенно была подсунута подушка с изображением пуделя, вышитого золотом (sic!). Пентаграммой вокруг Маргариты расположились Коровьев, Азазелло и три абадонновидных молодых человека. Эта гротесковая деталь, данная Булгаковым a propos, без нажима, на самом деле говорит о многом: исполнительское воинство обоих Ведомств (ангелы или аггелы, что одно и то же) «штампуется» с нескольких именных матриц, кои, в свою очередь, являются эманативными развёртками их Глав, аспектами (персонифицированными) Их основных качеств.

Возникает видение лестницы, оканчивающейся далеко внизу огромной пастью камина, куда «мог свободно въехать пятитонный грузовик». Труба этого неохватного камина — своего рода лифт, «шурф навыворот»; через него и ожидается прибытие гостей.

Последние десять секунд до полночи показались Маргарите безразмерными. Всё притихло в ожидании начала торжества. «Но тут вдруг что-то грохнуло внизу в громадном камине, и из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прахом». Прах этот, выпархивая из топки, пытается натужно подражать Воландовскому «Вот и я!».

Бал ста королей начался. Пародируя христианское воскресение, гниль и истлевшие скелеты одеваются плотью, и фантомные «красавцы во фраках» и «красавицы без порток» направляются к королеве бала приложиться к колену.

Пузырями шампанского шипит вокруг ритуальное «Королева в восхищении!». Сопровождение Маргариты комментирует и представляет ей каждого вновь прибывшего с коллекционерской обстоятельностью. «Убивцы» как на подбор, а их нескончаемая череда добавляет всё новые штрихи к комедии человеческой истории. Вернее тому, что профанная «культура» считает человеческой историей. Расписав её по правителям и тиранам, человечество тем самым узаконило и стационировало зло и даже любуется своими палачами из прошлого, не вспоминая о благодетелях и учителях из-за их, якобы, пресноты. Преступления легче эстетизируются толпой, чем акции милосердия и гуманности. Патетика и поэтика «твёрдой руки», «хозяина» и «господина» так глубоко въелась в поры профанитета, что Ванька-Каин как герой всегда будет брать верх в масскульте над Радищевым4 или Новиковым. Это-то и придаёт бравости потоку «молью траченных» жмуриков, проходящих перед нашими глазами. Потому и заставляет возиться с ними Воланда и его свиту помимо постепенного разряжения зла из этих «батарей» и «генераторов».

Наконец в чреде гостей появляется знаменитая отравительница госпожа Тофана в испанском сапожке на босу ногу (левую). И снова вспоминается эзотерический опус Одоевского, где в Ночи четвёртой описано главное изобретение «госпожи в сапожке» — вода Тофаны (aqua tofana); из этой «баснословной» истории Булгаков сделал вполне реалистическое повествование. Впрочем, Тофана не тормозит калейдоскопическую круговерть.

«Конвейер» стопорится на некой малозначительной особе по имени Фрида5. Разворачивается история с платком; Коровьев кратко излагает суть её преступления — и Маргарита взвивается на тему женской солидарности. Звучит бурлацкое «сволочь» в адрес Кота, посмевшего вступиться за хозяина кафе, обрюхатившего служанку. Этика схлестнулась с юриспруденцией, милосердие со справедливостью, и ухо Кота пострадало от деспотической «уховёртки». Вообще-то, Фрида была специально припасена для проверки Маргариты на королевскость в духовном смысле слова, и та с честью выдержала экзамен. «Милосердие стучится в её сердце», — отметил с удовольствием Мессир, и подкинутая в толпу закоренелых убийц Фрида была изъята для дальнейших метаморфоз.

Сам эпизод является ловушкой для читателя. Все простофили, конечно, принимают «аргументацию» Маргариты, по-холуйски подымая её до статуса сивиллы и подхихикивая над «дураковатыми» подручными Мессира, а тем самым над ним самим. И попадают впросак. Ведь и Кот, и Коровьев, «говорящие юридически», как всегда абсолютно правы. Фрида могла подбросить ребёнка в богатую семью, отдать в приют или монастырь, что делали многие. Кроме того, она имела возможность вовремя избавиться от плода, как тысячелетиями практиковали женщины. Судя по всему, она рассчитывала на сантимент и слабину хозяина постфактум и была крайне разочарована, когда этого не произошло. Отсюда такая чёрствость и ожесточение по отношению к младенцу, о ком, как о «загубленной душе», Маргарита совсем не задумывается, ведь младенец перед лицом Фриды (матери!) был гораздо беззащитнее, чем Фрида перед лицом Воланда. Маргарита в своих суждениях допускает тираническое попрание закона и справедливости: в положении королевы она может себе это позволить. Тем более, что речь идёт о снисхождении, да ещё носящем демонстративно тестовый характер, как и отвинчивание головы у Жоржа Бенгальского в театре Варьете. Маргарите дали возможность проявить милосердие, и она его проявляет.

Праздник продолжается.

В веренице гостей несколько раз мелькают алхимики и чародеи: Булгаков разбавляет ими монотонную череду феноменов зла, чтобы сделать поток дискретным. Он даёт понять, что только духовная алхимия естественна и законна, а «превращение металлов» всегда было сопряжено с алчностью, стяжательством и преступлением.

Маргарита сомлела. Руку стала нестерпимо колоть боль, и она положила локоть на тумбу. «Ни Гай Кесарь Калигула, ни Мессалина уже не заинтересовали Маргариту, как не заинтересовал ни один из королей, герцогов, кавалеров, самоубийц, отравительниц, висельников и сводниц, тюремщиков и шулеров, палачей и доносчиков, изменников, безумцев, сыщиков, растлителей». Короли оказались голыми, хотя и во фраках, а дамы бутафорскими, хотя и без ничего. Только Малюта Скуратов азазелловской рыжиной привлёк на секунду внимание.

Булгаков прописал это выразительное перечисление, чтобы настойчиво прозвучала седьмая буква иврита заин (иероглиф её стрела, летящая прямолинейно в определённом направлении). То, что видит Маргарита, это не заин, подчёркивает Булгаков6; это скопище маргиналов духовной панорамы человечества, мусор, уводящий в сторону от некоего главного смыслового вектора земного бытия. Булгаков подводит повествование к его мистериальной сердцевине.

У королевы распухло колено, каждую минуту она готова была заплакать. Идентификация хозяйки и Хозяина бала достигает своей кульминации: пудель, травма колена, стойкость — последняя Маргарите стоила крайней мобилизации сил.

Постепенно поток гостей, включая и двух вновь прибывших, иссяк, и только кровавый душ в стартовой комнате кое-как оживил рухнувшую замертво королеву. Последовал хозяйский облёт всех беснующихся залов, кишевших купальщиками бассейнов с вином и коньяком, заваленных снедью столов.

«Последний выход, — прошептал озабоченно Коровьев, — и мы свободны».

С последним ударом часов, бьющих полночь, она наконец увидела Воланда. Он шёл в окружении Абадонны, Азазелло и тех самых абадонновидных «чёрных и молодых».

«Поразило Маргариту то, что Воланд вышел в этот последний выход на балу как раз в том самом виде, в каком был в спальне. Всё та же грязная заплатанная сорочка висела на его плечах, ноги были в стоптанных ночных туфлях. Воланд был со шпагой, но этой обнажённой шпагой он пользовался как тростью, опираясь на неё.

Прихрамывая, Воланд остановился возле своего возвышения, и сейчас же Азазелло оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека...»

Начинается мистерия реши — отрезанной головы, 20-го аркана Воскрешение. Это — одна из высочайших точек Романа. Страшный суд проводит не Планетарный Логос, а Сатанаил; и действительно, вид Берлиоза был оскорбителен для Главы Ведомства Милосердия.

«Михаил Александрович, — негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мёртвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. — Всё сбылось, не правда ли? — продолжал Воланд, глядя в глаза головы. — Голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, и живу я в вашей квартире. Это — факт. А факт — самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже совершившийся факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам, в присутствии моих гостей, хотя они служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие!»

Это — евангелический текст. Культ смертного с его псевдозначительной поговоркой, ставшей камертоном для кваканья «руководителей всех рангов», высмеивается как принцип, а доказательства ведутся в логике «реципиента». Вместо интуитивного прозрения в инобытие Михаил Александрович — и иже с ним — выстраивал «теории», почитая великие откровения духовидцев всего лишь «другими теориями», менее для него приемлемыми. Ставка на «голову без сердца» была явлена Высшими Силами как реальность, и такой позорный провал человека с претензией, какой случился с «редактором толстых журналов», воистину выглядел пародией и нелепостью. Слова Христа, описанные по Берлиозу как «одна из теорий», волею Распорядителя утверждаются в качестве вердикта, и торжествует неколебимая смертным вяканьем воля Божья, которую радостно исполняет Сатанаил. Он пьёт из чаши за подлинное бытие, т. е. бытие божественное, частью коего является и разумное земное.

Такого оглушительного посрамления рассудка с его скаредной логистикой и тупым материализмом ещё не знала литература.

Внимая этим слетающим с горних высот словам, благоговейно притихли все окружающие, и даже Маргарита не посмела истерично завизжать: «Верните ему жизнь!» Было ясно, что это — Суд, а не эксперименты с Жоржем Бенгальским. Да и туловище — благоразумно — заранее развели с головой.

Между тем Воланд ждёт ещё одного подсудимого. И действительно, в тишине перед речью послышался дальний звонок в парадную дверь: настойчивый гость приближается к эпицентру событий.

Маргарита сразу узнала вновь прибывшего, отрекомендованного Воландом как служащего Зрелищной комиссии барона Май-геля, юркого субъекта, постоянно шнырявшего в театрах и ресторанах Москвы.

Это был второй, кроме Маргариты, живой, и она удивилась этому обстоятельству. «Но дело тут же разъяснилось». Подлинная цель прихода «наушника и шпиона» была Воландом объявлена напрямую. И более того, обещана помощь в избавлении от томительного ожидания неминуемого «не далее, чем через месяц» конца.

«Барон стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед бароном и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло огнём в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющую струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. <...>

— Я пью ваше здоровье, господа, — негромко сказал Воланд и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами.

Тогда произошла метаморфоза. Исчезла заплатанная рубаха и стоптанные туфли. Воланд оказался в какой-то хламиде со стальной шпагой на бедре. Он быстро приблизился к Маргарите, поднёс чашу и повелительно сказал:

— Пей!

У Маргариты закружилась голова, её шатнуло, но чаша оказалась уже у её губ, и чьи-то голоса, а чьи — она не разобрала, шепнули в оба уха:

— Не бойтесь, королева... Не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю. И там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья.

Маргарита, не раскрывая глаз, сделала глоток, и сладкий ток пробежал по её жилам, в ушах начался звон».

Вторая часть мистериала — апофеоз Вальпургиевой ночи, приоткрытие завес, полуобнажение тайн. К только что изготовленной из отходов «духовного производства» чаше приближается полагающееся к ней вино. Сорт — «барон Майгель», и чем это хуже «мадам Клико»? До самого последнего момента, когда всё уже слишком поздно, барона не удаётся уловить как человека даже лучшим из ловцов Христа. Приходится его употребить как виноградную гроздь. Да и эталонные кондиции, исходя из которых шпиону выносится приговор, принадлежат Планетарному Логосу — вердикт «Да сбудется же это!» говорит об Авторе без обиняков. То, что к нему отнеслись радостно, как к фрукту, более всего смутило барона. Соединение полной осведомлённости в тщательно скрываемой сексотской подноготной с ласковым радушием и обходительностью при встрече да ещё нарочито демаскирующий наряд Воланда буквально ошарашили соглядатая. Его, как спелую гроздь, «срывают с ветки» без излишних эмоций и ненужных извинений. И если в кино при перестрелке белые манишки забрызгиваются клюквенным киселём и брусничным вареньем, то и здесь «крахмальная рубашка и жилет» пропитываются после аплодисмента рубиновым виноградным соком. Железо и соль жидкости артерий и вен давно ушли в землю к своим истокам, осталась только солнечная сладость плодов. Гроздь-Майгель, тараща на всю честную компанию свои налитые ложью виноградины, вдруг брызнул соком и скукожился на полу в жмых.

Реально это обозначало: вино — вен!

Наступает время тоста. И он, странный для земного уха, звучит как мотто, завет и закон: «Я пью ваше здоровье, господа». Никто, даже исследователи, не замечают тонкий и абсолютно незаметный — поскольку лежит на поверхности — Булгаковский гроссмейстерский гамбит: отсутствие за в высказывании Мессира. В голове свербят старые литературные нормы, по каким такая форма тоста допускалась. — В этом-то и заключается подножка. Ибо действием с бароном Майгелем прямо дают понять, что не пригодившееся ему для духовного становления здоровье — согласно закону сохранения вещества — должно перейти в лучшие руки и найти себе правильное применение или вернуться в изначальное хранилище-резервуар.

Каждый год «выпивая здоровье» своих кошмарных жмуриков, Воланд всё более и более растворяет их в круговращении праха, рассредоточивая по миру корпускулы зла, гармонизируя земную панораму. Потому как гармония мира — в равномерном распределении плюсов и минусов, а отнюдь не в патоке перемены всех минусов на плюс, как думают профаны. У мастеров другая заповедь: зло на земле не уничтожимо, потому что борьба с ним это и есть жизнь.

«Тогда произошла метаморфоза». Минус здоровье упырей — плюс рыцарский вид Гроссмейстера. Теперь уже всё всерьёз: мгновение правды со снятыми масками перед финалом и концом. И обращение к Маргарите, как к неофитке, в ответственный посвятительный момент — без всякого игрового политеса. Того самого — «Я восхищён!», «Королева в восхищении!».

Карнавальные вос-хищники сняли и сложили маски к ногам Мессира.

«Маргарита, не раскрывая глаз, сделала глоток, и сладкий ток7 пробежал по её жилам, в ушах начался звон. Ей показалось, что кричат оглушительные петухи, что где-то играют марш. Толпы гостей стали терять свой облик. И фрачники и женщины распались в прах. Тление на глазах Маргариты охватило зал, над ним потёк запах склепа. Колонны распались, угасли огни8, всё съёжилось, и не стало никаких фонтанов, тюльпанов и камелий. А просто было, что было — скромная гостиная ювелирши, и из приоткрытой в неё двери выпадала полоска света. И в эту приоткрытую дверь и вошла Маргарита».

Всё возвращается на круги своя.

Булгаков подчёркивает этот смысл, строя последнюю перикопу Двадцать третьей главы в форме рондо. Это указывает на циклическое пространство-время, в котором имели место происшедшие выше события.

Маргарита с честью выдержала все испытания. И поэтому дверь в святая святых оказалась приоткрыта.

Войдём туда вслед за ней и мы.

Примечания

1. Этот овал — воспоминание о 22-ом аркане. Но это и анаграмма Волан(да).

2. 100 — человек это целовек (целый век); «числовое значение» его проманифестировано в самом названии. В этом генетическое богоподобие человека.

3. Отсюда фамилия Аметистов, персонажа «Зойкиной квартиры».

4. Пушкин, заколебавшись, убрал из своего тестаментального «Памятника» строку: «Во след Радищеву Восславил я свободу» — по этой причине.

5. Пришло время пояснить, что выбрана сия заурядная дамочка исключительно из-за имени. Фрида — это Frida(y), пятница, причём страстная, да ещё на исходе! Булгаков не пропустил столь выразительную возможность и разыграл её по полной программе.

6. Т. е. не: Дух и Форма; Победа; Торжество; Собственность; Меркаба.

7. Булгаков обыгрывает слова глоток и глю-ток.

8. Здесь автор снова погружает читателя в «сон разума» обыдённости под колыбельную: «Колонны распались, угасли огни, Спи моя радость, усни».

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |