«Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Моё не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне»

Ио 5, 31—32.

Аркан 2.

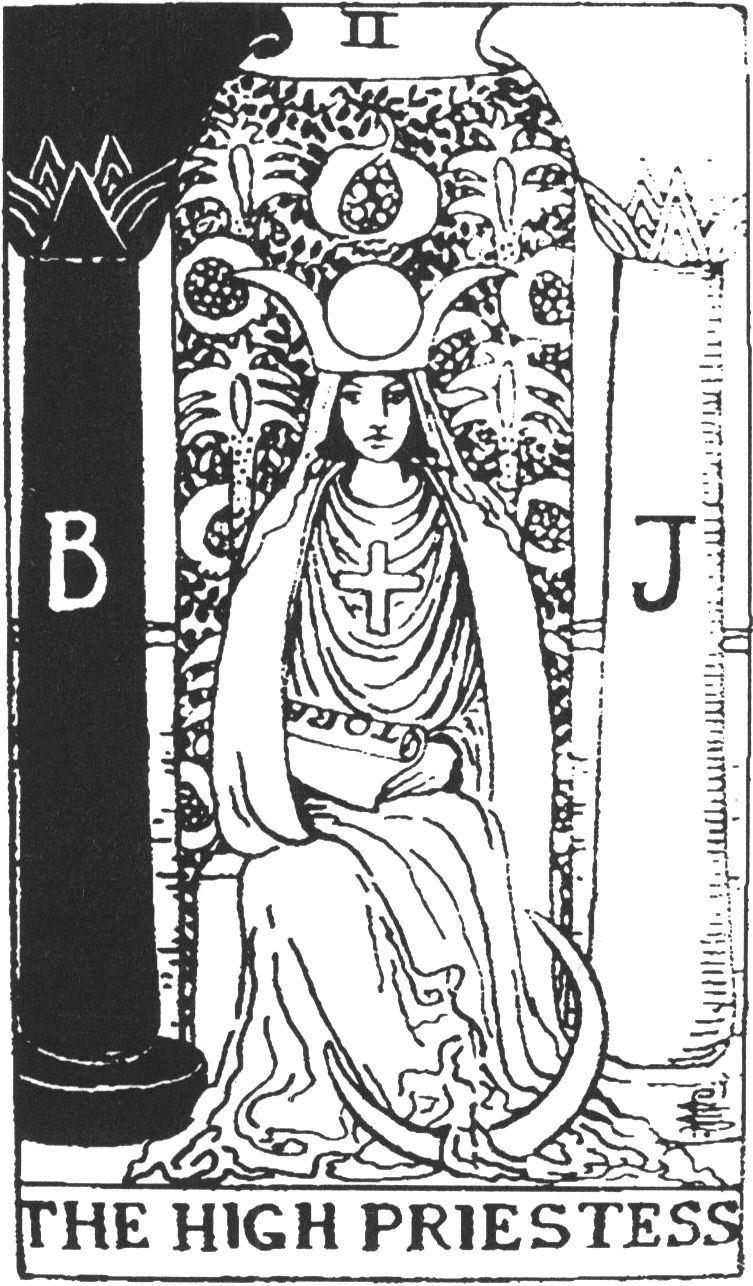

Наименования: Жрица, Изида, Gnosis (Познание), Врата Святилища, Папесса.

Буква евр. алф. (двойная): ב Бетс.

Иероглиф: Рот человека, уста.

Числовое значение: 2.

Гностический символяриум: Божественная Материя; Мать Мира; Воздух; Изида; Луна; Полнота Истины, разделенной на две половины (алтарь храма с колоннами Йакин и Бохас).

Графические символы: Две прямые, Равенство.

Астральный знак: Луна.

Орденское описание. Перед Святая Святых храма, между двух колонн: чёрной (Bohaz) и белой (Jakin), символизирующих Истину, поделённую в пределах сотворённого Мира пополам (две половины — два пола), на белом алтарном кубическом камне-столе (престоле) сидит почтившая Солнечную Систему своим присутствием Высшая Жрица Вселенной, она же Изида, она же Луна, серебро женственности, чистота и совершенство мудрости; в ней соединены обе половины разнесённого на составные части целого. Опущенные прежде на лицо вуали теперь подняты, и всё же лик её мерцает, не поддаваясь полной уловимости. Свиток в руках — Тора, текстовой эквивалент низведённого на Землю божественного слова. Жрица символизирует полноту присутствия в мире Софии-Премудрости Божией и рождение ею в дар людям Логоса-Слова, который есть Свет человеков. Из тьмы глубин рождается свет близкого взаимодействия: пастырства, учительства и опеки. Второй аркан есть аркан рождающейся на земле Истины, её прикровенного присутствия и верховной духовной власти; символ схождения духа на Землю и вхождения в материю. Квинтэссенцией смысла аркана является выражение «Нет религии выше Истины».

Великое соответствие 2-ого аркана Иисусу, Иешуа Га-Ноцри, состоит в том, что Он был единственным из людей, у кого не было половой ограниченности, «половинчатости» остальных. Он не нуждался для совершенства в женской составляющей, был полон, что Булгаков тщательно прописывает в тексте. По контрасту Иуда ловится как раз на «женский крючок», демонстрируя степень дистанцированности от Иешуа.

Начинается Евангелие Воланда, оно же текст Мастера из его уничтоженной рукописи, оно же Евангелие от Михаила.

Евангелие Воланда — весть о том, что Иисус Христос действительно был; живостью и убедительностью повествования, основанного на впечатлениях очевидца, оно демонстрирует это.

Текст Мастера — литературный шедевр, драматургически совершенно, абсолютно правдоподобно и достоверно выстроенный рассказ о невероятных по важности и глубине Ершалаимских событиях.

Евангелие от Михаила — откровение о Сатанаиле как Главе Ведомства Справедливости, его комплиментарном, нежном и глубоком отношении к Главе Ведомства Милосердия. И... О пребывании Главы Ведомства Милосердия в виде бродячего философа Иешуа Га-Ноцри на Земле в первой трети I в. н. э. под неусыпной охраной инкогнитивно присутствовавшего в Иудее Главы Ведомства Справедливости, который мог лишь опосредованно вмешиваться в ход мистериально значимых событий.

Вторая глава — текст Мастера, о чём свидетельствует романно выпуклая и психологически пластичная фигура римского прокуратора, недаром произведение арбатского феномена носило название «роман о Понтии Пилате».

Удельный вес личности Христа настолько огромен, что какое бы малое по объёму ни занимала она место в тексте, Иисус всегда является главным действующим лицом произведения. А раз описание событий точнее рассказа Канонических евангелий, то создаваемый текст автоматически становится провозвестием — если приводятся речи Христа, его слова и проповеди, — т. е. Евангелием.

Главы Ведомств лишь подписываются под точностью переданных событий, не оценивая текст Мастера с литературной стороны. Качество прозы целиком лежит на совести Мастера, хотя его ответственное самоназывание указывает: он позволял себе писать только гениально, другой уровень не подходил ни к теме, ни к заданию, ни к судьбе.

Поэтому мы имеем то, что имеем во Второй главе МиМ. Воланд подробно, почти дословно пересказывает гностическую эссенцию сгоревшей рукописи, считывая её уже с небесной матрицы «аппаратурой», в его Ведомстве и находящейся. Местоположение свидетельствует, что текст Мастера конгениален первооригиналам.

Теперь общая характеристика Древних глав.

Время конца XIX века — вслед за смертью Достоевского, когда к штурвалу духовного руководства страной заступил Алёша Карамазов в окружении своих уже ставших юношами мальчиков — это эпоха капитального изменения нравственных ориентиров русской интеллигенции, бывшей в эти годы интеллектуальной элитой европейской общественности. Пересмотр религиозных канонов, страстное желание снять с первооригинала «поздние записи» получили одобрение и поддержку свыше в виде дарования миру фотографии Иисуса Христа — негатива Туринской плащаницы. Лев Толстой зарывается в тексты Евангелий, изыскивая несомненное и отбирая его в своё суммарное Четвероевангелие, которое становится первым реалистическим портретом великого Учителя из Назарета. После революции 1905—1907 гг., приведшей к снятию основного массива цензурных запретов, эзотерическая Христология набирает обороты как за счёт издания переводной литературы по теме, так и публикаций отечественных исследований вопроса.

В 1910 году появилась «Неизвестная жизнь Иисуса Христа (Тибетское сказание)» — добытый журналистом Нотовичем в глубинах Тибета свидетельский рассказ о Новозаветных событиях, очевидцем которых случайно стал один из гималайских паломников, находившихся в то время в Иерусалиме. Повествование это поражает живизной и достоверностью при полной независимости от Канона.

В 1912 году в Берлине на русском языке выходит книга О.Д. Дурново «Так говорил Христос», в ней сделана попытка собрать воедино речения самого Иисуса и противопоставить их знаменитой книге Фридриха Ницше. Показательно, что именно слова самого Христа были наиболее «криминальны» и «труднопроходимы» в изданиях такого рода. Впрочем, после «Легенды о Великом инквизиторе» это уже никого не удивляло.

Теме «Иисус Христос и социальный вопрос» были посвящены переведённые и изданные в это время книги Ш. Матьюса, Ф. Пибоди, Е. Пфеннигсдорфа, Э. Навиля, Ф. Шафера, А. Немоевского, Б. Карпентера, Г. Ольдгама и др. Среди русских авторов следует выделить многочисленные исследования Михаила Тареева, а также книги о Христе М. Поснова, В. Турчанинова, М. Богословского.

Появился концептуальный труд И. Лейтона «Иисус Христос и современная цивилизация» (Спб, 1909) и выпущенная без опознавательных знаков книга Э. Шнепель «Иисус Христос — конец религии».

Психиатр П.И. Ковалевский в цикле своих исследований «Психиатрические эскизы» посвятил Иисусу Галилеянину целый том (Изд. 3-е, Спб, 1908).

Деятели духовной культуры были представлены в этой библиотеке эзотерическими штудиями Е.П. Блаватской и А. Безант, Р. Штайнера и Йога Рамачараки, А. Кардека и М. Нестеровой-Эрлангер. Книга Нестеровой о Христе (М. Э. У ног Христа. Пг., 1917, «Китеж») была первой — и единственной — выпущенной объединившейся после Февральской революции под орденскими знамёнами интеллигенцией (в её рядах был и Макс Волошин). Характерно, что и духовная свобода, и идеалы новой жизни (в духе Дантовой Vita Nova) сфокусировались в личности Галилейского Учителя, как в единственном и универсальном зените. Книга была только фиксацией лекций, с которыми Мария Нестерова неоднократно выступала перед изжаждавшейся по слову правды аудиторией. И всем стало ясно, что Христос — воистину Солнце Правды, а не просто культовый идол «специального назначения» из обихода священства.

Поэтому Иисус Христос оказывается впереди Блоковских двенадцати не то апостолов, не то погромщиков, а скорее всего, как это обычно бывает в России, тех и других сразу. Доведя поэму до высшей ноты «белого венчика из роз» Блок выдохнул удовлетворённо: Сегодня я гении.

И он был прав.

Только дойдя до Христа, произведение становится удачным и завершённым. Если дарования хватает, чтобы покорить тексту и читательскую аудиторию, задачу можно считать выполненной до конца.

То-то так жадно следили за каждым произведением, где появлялся Назаретский пророк.

Много шума наделал роман польского писателя Густава Даниловского «Мария Магдалина», впервые вышедший в русском переводе перед революцией и переизданный уже при советской власти; он положил начало романной христологии «независимых писателей» начала XX века. Специализировавшийся дотоле на произведениях о революционной молодёжи Даниловский и в этом неожиданном по тематизму тексте не отступил от своих пристрастий и, закамуфлировав эротикой, создал образ революционера-реформатора древнееврейского общества вне каких бы то ни было культовых привязок.

В России почва для написания романа о Христе была создана усилиями титанов русской литературы XIX века. Сначала Пушкин «покушался» на образ Иисуса, заявив такую тему в плане «Маленьких трагедий», но ограничился христоподобием Моцарта. Затем Достоевский зафиксировал роман о Христе как свою программу-максимум, но дальше Льва Мышкина и Алёши Карамазова не пошёл. Толстой крутился вокруг драгоценной темы, но «подготовительный этап» в виде штудирования четырёх Евангелий полностью поглотил его христологический порыв и увёл в область морализаторской педагогики. Наконец за дело взялся ретивый ученик и последователь Толстого, русский писатель конца XIX — начала XX века Иван Наживин, естественно, притекший при осуществлении замысла под благословение великого старца. Вот как описывает сам толстовский наперсник эту ситуацию:

«Более четверти века тому назад, совсем ещё молодым человеком, бродя по галлереям Ватикана, я рассеянно остановился перед картиной Джиорджионэ «Мария Магдалина»1. Меня поразили её прекрасные, скорбные глаза в слезах. И невольно я спросил себя: о чём, о ком она плачет? В это самое мгновение и родилась во мне первая мысль об этой книге.

Я начал собирать материалы. Снова и снова вернулся к Евангелию, к этой странной книге, притягательная сила которой равна её силе отталкивающей, к книге, о которой, кажется, Гёте справедливо сказал, что по своему содержанию это прекраснейшая из всех книг человеческих, а по форме своей — самая безобразная. И постепенно я прочёл, кажется, всё существенное, что написано об этой эпохе, начиная с Тацита и Иосифа Флавия и кончая трудами Ренана, Ревиля, Л. Толстого и пр. <...>

Ещё молодым2 хотел приступить я к этой книге, но меня остановил Лев Толстой, к которому я тогда был очень близок. На мою просьбу о совете, поднять ли мне на свои плечи подвиг такой книги, великий старик отвечал мне в письме от 1 ноября 1903 г.:

«Невозможно написать биографию, историю, жизнь Иисуса потому, что то, что мы знаем из этой жизни, есть самое высокое в духовной области из всего того, что мы можем знать. Его слова, его учение есть то божественное откровение, которое через него стало нам доступно. Для того, чтобы описать его жизнь, надо объяснить источник, из которого возникло это. Как же я могу описать это, когда я только еле-еле понимаю то, что он сделал для меня доступным, открыл мне? Я не только не желал бы прибавить подробности о жизни Христа, но желал бы откинуть те, которые есть. Может быть, Вам не ясно моё мнение, тогда простите меня...»

Я не могу согласиться с этим. В жизни всё, в конце концов, тайна. Самые великие художники только скользят по поверхности жизни и, в конце концов, дают нам только тени. Но всё же слово великана остановило меня на долгие годы. И теперь я благодарен ему: за эти четверть века я узнал много нового как о той отдалённой эпохе, так и о человеке вообще. Но в то же время чем больше читал я исторических трудов и первоисточников, тем менее — оставаясь беспристрастным — мог я нащупать историческую истину». Далее Наживин подчёркивает, как рознятся на основании одних и тех же фактов концепции личности великого палестинского Проповедника. По убеждению одних, Иисус принадлежал к бесчисленным ближневосточным мессиям, чья проповедь просто «пришлась ко двору». По мнению других, пророк из Назарета был выдающимся религиозным реформатором ранга Будды, Конфуция и Лао-Цзы. Церковь утверждает, что плотник из Галилеи был «усыновлён» Богом и взят живым на небеса, чтобы восседать там в виде Грозного Судии, поигрывая «бичом божиим» и угрожая нерадивому человечеству Вторым Пришествием. И, наконец, скептики, ссылаясь на историю мировых религий и на идентичность христианского Канона канонам других регионов, дают понять, что никакого Иисуса Христа на самом деле не было, а имел место — в спёртых исторических обстоятельствах — мощнейший взрыв социального мифотворчества, для коего не требовалось никаких реальных подоплёк и непоспевающих за воображением исторических свидетельств.

Однако к началу XX века накопились факты, давшие возможность выйти далеко за рамки иконописного стереотипа. «Таковы, например, те строки Иосифа Флавия, та знаменитая христианская интерполяция, над которой люди ломали голову века и которую исправил, наконец, дерптский теолог Берендс по открытому им древнерусскому списку трудов этого еврейского историка. В этом списке об Иисусе говорится так: «...я не назову его посланником Божиим, ибо он во многом нарушал Закон и блюл субботу не по завету отцов... И многие из народа последовали за ним, приняли его учение, и многие души восколебались, полагая, что они через него освободят народ израильский от ига... И к нему на Масличную гору собрались рабы и толпы простого народа, и, когда они увидели мощь его, что по слову его происходит всё, что он хотел, они потребовали от него, чтобы он вступил в город, перебил всех римских воинов и Пилата и стал бы над ними правителем... И когда дошла весть обо всём этом до верховников, тогда собрались старейшины и сказали: «Мы слишком слабы, чтобы противостоять римлянам. Но так как лук этот натянут и в нашу сторону, то пойдём к Пилату и скажем ему обо всём этом. Ибо если Пилат услышит это не от нас, то на нас падёт обвинение в соучастии, и мы потеряем богатства наши, и нас всех перебьют, и дети Израиля будут рассеяны...» И они пошли к Пилату и рассказали всё, и тот послал воинов, и они перебили многих из народа, а самого чудотворца он велел привести к себе. И, допросив его, они взяли его и по обычаю отцов своих распяли...» Ещё характернее отрывок из Иоанна Антиохийского (600 г. после Р.Х.), который цитирует Эйслер: «...в царствование Тиверия некий Иисус, 33 лет от роду, был обвинён иудеями в том, что он хочет будто бы веру их разрушить и установить новую. «И они (иудеи) потекли все в Иерусалим и подняли восстание... во время которого они надругались над Богом, а равно и над императором... После этого его (Иисуса) противники одолели его в ночи и передали его наместнику Понтию Пилату. Этот — то ли из трусости перед толпой, то ли подкупленный — приказал его распять, хотя и не нашёл на нём никакой вины...» И, ссылаясь на целый ряд тёмных мест в Евангелии, Эйслер убедительно доказывает наличность мятежа и то обстоятельство, что Иешуа был казнён прежде всего как бунтовщик, как самозванец, как «царь иудейский» в кавычках...»3 (курсив мой. — О.К.).

Далее, спев гимн Свободной Мысли, Наживин разворачивает романное полотно, где действует малограмотный проповедник «по вдохновению» (к тому же он и «не силён в Законе»), слоняющийся по Палестине и произносящий «расхристанным» языком евангельские сентенции под неодобрительное шипение родственников, считающих его не то сумасшедшим, не то провокатором. Когда из уст сомневающегося в себе работяги вырываются — по текстуальной необходимости — знаменитые слова: «Я есть Путь, Истина и Жизнь», то с недоумением родных невольно начинаешь солидаризироваться. Тогда как «шестикрылая» свобода взлетать сразу по всем направлениям оборачивается бегом на месте, статуарностью и стагнацией.

Ни одна из версий образа Христа не является работающей, кроме той, где речь идёт о Планетарном Логосе и Его предвечном существовании в Надземном, мифологическом пространстве-времени. В этом смысле только знаменитое начало Евангелия от Иоанна (дискредитированное у Наживина как барабанные пережимы одного из «сыновей грома») — только оно адекватно историческому оригиналу. Понимания этих сентенций как реалистического описания не хватает всем «заземлителям»-интертрепаторам (извините за невольную инверсию последнего слова), в том числе и представителям четырёх вышеперечисленных версий.

Степень труднопостигаемости вопроса демонстрирует эпизод, приведённый Булгаковым в дневнике «Под пятой»:

«Белый в чёрной курточке. <...>

Говорил воспоминания о Валерии Брюсове. <...>

Шли раз по Арбату... И он вдруг спрашивает (Белый подражал, рассказывая это, интонации Брюсова): «Скажите, Борис Николаевич, как по-Вашему — Христос пришёл только для одной планеты или для многих?» Во-первых, что я за такая Валаамова ослица — вещать, а во-вторых, в этом почувствовал подковырку...»4 (16; 87).

Собственно, Белый потому и раздражился, что ответить по-существу было нечего. Чуть выше по-над землёй поднят взор — и оба философа и витии провалились и поплыли. Христос, выстроенный по их собственной человеческой мерке, не тянет быть носителем великих Евангельских истин. Для точного ответа на брюсовский вопрос реально нужно было новое откровение, а на основе одних умствований и софистических уловок решить эту проблему было тогда невозможно. Ни подкованность в классическом оккультизме Брюсова, ни теософско-антропософский модернизм Белого выдать ответ на этот — потому интимно и заданный — вопрос не могли. Даже не знали, как к нему подступиться. Оттого-то обнаружение тайной ахиллесовой пяты показалось Белому нестерпимым.

Прояснение трансцендентного статуса проповедника из Галилеи действительно является первой необходимостью. И достигается это последовательным развязыванием следующих гностических узлов:

Первый. Имел ли Сын Человеческий горний удел до Рождества Христова?

Второй. Является ли Иисус Христос второй (или третьей) Ипостасью Предвечной Троицы? И возможна ли миграция Ипостасей?

Третий. Сопоставим ли Планетарный Логос с параметрами Вселенной?

Четвёртый. Является ли понятие Сын Божий (или сын божий) только Его индивидуальной характеристикой и монополизировано ли оно Им?

Пятый. Остаётся ли «за штурвалом» управления кто-либо, подменяя сошедшего на Землю Капитана Солнечной Системы?

Шестой. Утрачивает ли что-либо из своих горних совершенств Планетарный Логос при воплощении в обычных человеческих параметрах? Т. е. пропорционально ли происходит самоумаление Божества, кенозис?

Седьмой. Как может бессмертное становится смертным, бесконечное — конечным без генетического навыка этих качеств?

Восьмой. Приобретает ли совершенный половинчатость при появлении в одном из двух существующих на Земле полов, и может ли быть в посюстороннем мире ему пара?

Девятый. Присущи ли были физиологические функции организма «сотканному из света» Мессии, и возможен ли для Него обычный сброс тела по уходу?

Десятый. Как может быть встроен во временной дискурс сам хозяин времени, и есть ли в «истории Христа» события, перечёркнутые ходом последующих?

Одиннадцатый. Если воплощенный Логос состоит из хрустально чистого вещества, то чем достигается его непрозрачность?

Двенадцатый. Является ли Планетарный Логос при воплощении объектом воздействия свыше, или Он не теряет свои царственные качества Субъекта мировой истории?

Список можно было бы продолжить, но ограничимся двенадцатью самыми фундаментальными узлами.

В традиционном культовом обороте вместо ответов даны слова-пароли с неопределёнными значениями и растяжимым диапазоном действий.

Господь. — Можно понимать от вежливого «господин» до прямой идентификации с Высшим Божеством.

Спаситель. — Кого — вроде бы понятно; от кого — на этот резонный вопрос следует дипломатическое умалчивание или вместо ответа прикрытие пустоты карнавальной маской с кликухой бес. При внимательном рассмотрении выясняется, что спасать человека надо от него самого. От того же врага надо защищать природу, животных, окружающую среду, даже космос. Главный парадокс: самого Спасителя — пока Он был на земле — надо было спасать от спасаемых!

Кроме того, обнаружилось, что Сальваторов было много и существует целая наука о спасителях — сотериология, и христианское единственное число — смесь невежества и подтасовки.

Тот, кто провозгласил: «Враги человеку домашние его», был обложен нежно любящим семейством, которого, судя по всему, эта формула не касается — «братом Господним» Иаковом, ласковой «Бого-матерью» («Заступницей» перед своим «немилосердным», получается, сыном за желающий «проскочить в дамки дуриком» род человеческий), добрым «дедушкой» Иосифом (его Христос не поминает ни единым словом), короче, «Святым семейством» времени Нагорной проповеди. К Агнцу Божьему кое-как прилаживают крестик, сделанный из веточек по методу Иоанна Крестителя, и никогда — меч, о коем Он вещал полногласно: «Я в мир принёс не мир, но меч».

Так что ничего, кроме нескольких громыхающих булыжниками невразумительных слов, культ о предмете своего обожания — нет, обожения — сообщить не имеет. В связи с этим может создаться впечатление, что ничего и не было, что всё — лишь сон. грёзы и больное воображение падкой на чудеса ближневосточной толпы...

В том-то и дело, что было! Происшествие, случившееся в Иерусалиме около двух тысяч лет назад, суть лишь временное проявление того, что есть всегда. Надо только зорче вглядеться, почутче прислушаться, и откровение от Него — вечно живого — польётся во взыскующее человеческое сердце. Всё, что связано с Иисусом Христом, — не дело прошлого или будущего, но только настоящего, ибо настоящий, в отличие от ложных, Он сам. Он, невидимый, реальнее всего видимого мира; и задача человеческой истории — повысить нашу реальность до, в идеале, Его уровня. Он космичен по сути и потому обставляет события на Земле небесными знаками и письменами. Через Него (и только через Него) мы сообщаемся со всем живым Универсумом — Школой космической эволюции человека.

Однако живое восприятие Планетарного Логоса доступно на Земле немногим, даже сам титул пугает своей непредставимостью в «единицах человеческого измерения». Оставаясь во внутреннем обороте штучного человечества, Учение о Логосе развивалось, обрастая новыми подробностями, в совершенном неведении о нём поп-культуры.

Так, стало очевидно, что, сойдя на Землю, Планетарный Логос обязан был (временно) утратить память о своём истинном положении в Небесной иерархии. Он должен был стать абсолютно беззащитным перед лицом боли и смерти, т. е. обладать психологией настоящего смертного, как все люди. В течение 30-ти лет Он изживал в себе генетику галилейского плотника, в кого воплотился, — вот зачем понадобилось столь долгое Его отсутствие в зеркале сцены ближневосточного бытия начала нашей эры. Отсюда полное отвержение от родственников (включая мать): «И указав рукою своей на учеников своих, сказал: вот матерь моя и братья мои; ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь» (Мф 12, 49—50) — поведение этнически предосудительное и даже наказуемое. Между тем это подлинный принцип разумного бытия: интеллигенция не должна иметь национальности, она должна иметь общий духовный вектор, что достигается фокусированием на единой точке схода, которой и является Планетарный Логос. Ощущение внутренней идентичности с Властелином Надземного не покидает Иисуса из Назарета, хотя и не проистекает из «остаточной памяти» — оно добыто с нуля на Земле, этим и ценно. Он ведёт себя не как новоявленный хозяин, подбирающий себе холуёв (типа: Рогожин после получения наследства); его5 решимость и самоотверженность основаны на абсолютном доверии к собственному ощущению трансцендентного. Возможно, в нём слишком мало сугубо биологического чувства самосохранения, он представляет собой уникальную смесь хрупкости и бесстрашия, выделяющую его из среды ординарного. Он с большей решимостью, чем остальные, делает ставку на Бога — немного вроде бы... — но вполне достаточно для победы. Он ведёт себя не как капризный баловень принц Флоризель, сам себя развлекающий, сам себе потакающий и сам себя награждающий. Он держит экзамен и платит кровью по всем «правилам игры» Земной школы и просит о пощаде лишь однажды (известная ситуация «минутной слабости», не идущая в зачёт — по милосердию Высших Сил), тем не менее оставляя решение своей участи волеизъявлению Небесного Отца.

С одной стороны, Христос единосущ людям, ибо находится в тех же внутренних и внешних условиях. С другой стороны, Он трансцендентен им, поскольку не обладает инстинктом биологической стратегии бытия (размножение, передача в поколения имущества, память и привязка к месту обитания, этническая бытовая симбиотичность, традиция и т. д.), т. е. не мыслит своего биологического продолжения на Земле. Он — стопроцентная личность и нулевая особь. Праведник Иса, народивший в Кашмире кучу детей — это не о Нём. В той же степени, в какой Он оставил духовный след на Земле, Он не оставил физический. Туринская плащаница — это снисходительный костыль нам, маловерам. Но и её — вместо того, чтобы разглядывать, созерцать — ощупывают, обнюхивают, пробуют на зуб, исследуют под «мелкоскопом», берут на анализ.

А всё очень просто, господа, всё очень просто.

«Всё просто: в белом плаще с кровавым подбоем...»

Булгаков воспользовался гениальным Гоголевским: «Чуден Днепр при тихой погоде...» и т. д. до конца этого знаменитого пассажа. Он нагрузил Гоголевскую поэму, как ослика, монолитами новозаветной сюжетики, не пропустив, конечно, и «редкую птицу», сделавшуюся камертоном птичьего символизма МиМ. Только перевоплощенец мог сотворить такое с тем чувством свойскости, с каким Булгаков обращался с Гоголевскими реалиями «вплоть до гробовой доски». Благодаря ему Гоголь получил шанс вплыть через сто лет в густой евангельский тематизм на собственном поэтическом челне. Какое счастье иметь ученика, не заявляющего гордо, повернувшись филеем к учителю, мол, сами с усами.

Начинается сущностная часть повествования. И тут же прорезается эзотерически важная информация: четырнадцатое число, когда происходят события. 14-й аркан Время, Воздержанность, Умеренность, Терпение имеет числовое значение 50, объединяющее новозаветную кульминацию с происшествиями в «нехорошей квартире». Оно и неудивительно: идёт серьёзная экзаменация достижения мастерского уровня, в начале нашей эры — в архетипе, в XX веке — матрично.

И появляется Понтий Пилат.

Место его «выхода» знаменательно — между двух крыльев дворца Ирода Великого; значит, он образует собой голову огромного имперского орла, что соответствует не только его субординационному, но и ролевому статусу. При голографически явственной полноте описания у Булгакова в запасе остаются два магически важных слова: пятый и всадник. Такова «поэтическая экономия» мастера.

И мгновенно возникает оглушительный розенкрейцерский мотив: запах розового масла, преследующий прокуратора с рассвета, предвещает, нет — вытягивает неминуемый крест на закате. Жертвенный символизм этого грозного и судьбоносного для Пилата дня закреплён в названии Двенадцатого Молниеносного легиона, что следует в повествовании сразу за прокуратором. Причём Молния 16-го аркана — прямое указание на возмездие, заявляющее о своей реальности и неминуемости заранее.

Появляется слово кентурия, а вместе с ним и понятие процент6, подробно раскрытое И. Наживиным: «Мир подобен школе, в которой учатся дети: пять мальчиков в школе очень способны и сразу схватывают мысль учителя, десять довольно способны и подтягиваются, а восемьдесят пять это посредственность, которая очень затрудняет и учителя, и способных»7. Одновременно, будучи эквивалентом понятия солнце (19-й аркан, числовое значение — 100), слово это проникает в те уголки сцены, куда не достают лучи дневного светила.

Звучит молитва-жалоба грозного хозяина Иудеи, — предвестие грядущей слабины «орла» — и всплывает страшное крабообразное слово гемикрания, заменяя (почему-то) всем понятную «мигрень» и совсем простецкую «головную боль». Конечно, это сделано недаром. Раскалывание от боли половины черепа является предвестником темы Черепа-Голгофы, и наведённая между ними высоковольтная связь вторит розенкрейцерской мелодике окружения.

Занимая место в приготовленном кресле и предоставляя «катапультироваться» через быстрое орудие — крест — своему оппоненту (тот уже ждёт его в дальних покоях претории), Пилат даже не подозревает, что обрекает себя на медленное эволюционное воскресение, которое продлится почти две тысячи лет.

Прокуратор творит последние приготовления: накладывает на лицо гримасу и берёт в руку жезл — пергамент. И это последнее слово, повторяемое Булгаковым, как позывные дважды подряд, снова не случайно. Пер (через) и гам (палиндромное маг) содержит символическую полноту того, что произойдёт дальше. Зеркало Пилата отразит приведённого на допрос маг а наоборотно, холодно, отрешённо.

Что и происходит.

Вот и главный герои (как выясняется постепенно, вообще единственный герой произведения); в описании его Булгаков особенно внимателен и точен, что не мешает оставаться на высотах языка символов. Арестанту около двадцати семи лет. Кажется, налицо нарушение тридцатитрёхлетия, сакрализованного в Каноне.

Благодаря последним исследованиям (о них речь впереди) достаточно определённо установлено, что распятие Христа произошло в 26-ом году от Р.Х. Значит, возрастное число Булгакова ювелирно точно. Однако этими же исследованиями уточнено с большой степенью вероятности, что родился Он в 7-ом году до н. э. Булгаков учитывает это обстоятельство, но подаёт его сугубо мистически: факт того, что Иисус родился за несколько лет до Рождества Христова, он относит к тем великим парадоксам земной истории Планетарного Логоса, которые остаются манящими и раздражающими загадками для профанного мира. За сколько бы лет до н. э. ни родился Иисус из Назарета, Он, утверждает Булгаков, не может выглядеть старше возраста, помеченного эпохальной датой Его Рождества.

Далее.

Подследственный одет в старенький, разорванный голубой хитон. Здесь каждое слово значимо и сочится «соком смысла». В явлении Господина Планеты нет никакой помпезности и позолоты, рассчитанной на восхищённый столбняк простаков. Старенький и разорванный — это определители Ветхого Завета. Действительно, Христос постоянно утверждал, что пришёл его исполнить. Голубой. — Кроме поименования цвета Духа Святого Булгаков этим словом ставит в оппозицию к орлу голубя; интеллектуальное столкновение их не так самоочевидно по результату, как это бывает в природе. И наконец, хитон возводит мысль к английскому hit (удар, попадание, удача), выполняющему в этом случае функцию греческого ника (победа).

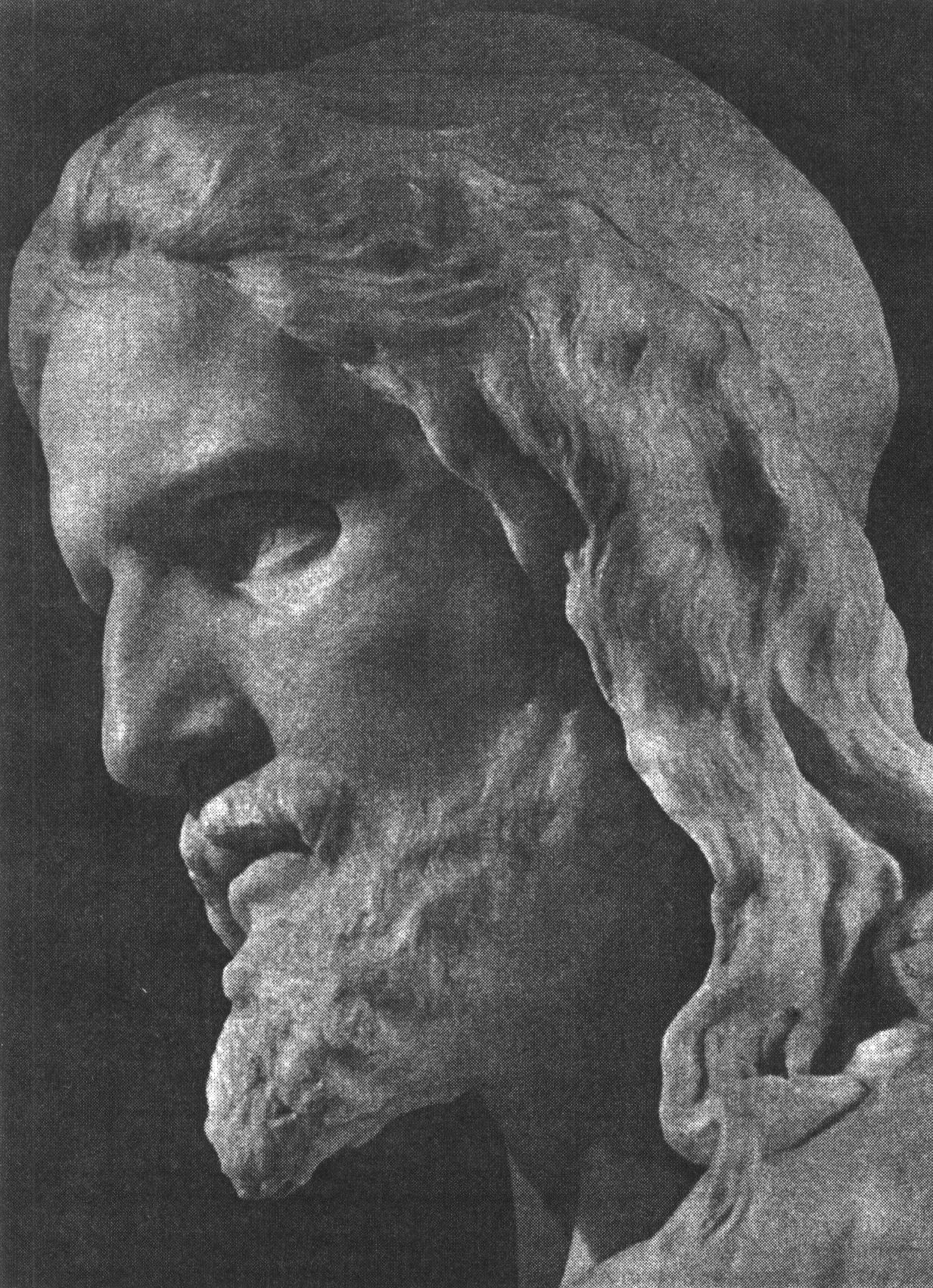

Дальнейшее описание арестанта в деталях воспроизводит известную скульптуру Антокольского.

Синяк под глазом указывает на то, что небесный цвет не всегда достигается простым дрессингом и эстетикой самоукрашения, — за каждый символ (в том числе цвет) надо отвечать, если речь идёт о чём-то серьёзном, а не о копошении биомассы.

Зато ссадина под левым глазом никак не повлияла на правоту заключённого.

Не размениваясь на пустяки, прокуратор сразу берёт «быка за рога» вопросом о храме.

Мгновенно Булгаков высвечивает «лепные нелепицы» ситуации.

Габариты Иерусалимского храма были таковы, что разговор о его «разрушении» мог носить только и сугубо символический характер. И лишь адская головная боль мешает прокуратору схватить всю гротесковость ситуации. Философская ирония (с обоих сторон) начинает проступать в диалоге всё больше и больше.

Звучит, без нажима, a propos, главный сюрприз Пилату со стороны Иешуа: уничтожающее превыспренность положения, смазывающее всю субординацию и аккомпанирующий ей естественный страх, разоблачающее прокуратора до «банного» состояния, присноблаженное (секретарь прыснул в кулак) — Добрый человек!

Как сказал бы Достоевский, Пилата скрючило.

— Это меня ты называешь добрым человеком?! — обиделось «свирепое чудовище», прикрывая обнажённый до фамильярности посредственный (под мундиром) филей. И завизжал: Крысобоя ко мне!

Вошёл былинный амбал, скрыв собой солнце (данный актёр по совместительству изображает и тучу над Ершалаимом). Описывая внешность кентуриона, Булгаков акцентирует обычную закономерность: гипертрофия в области трицепсов приводит к частичной утрате лица.

Следует известная сцена с условным названием «битие определяет сознание» — безусловная издевка Булгакова над «мужественным» четверопрофилем классиков диамата.

Любопытно, садистская экзекуция происходит в саду, и земная модель бича божия опробуется на теле без всяких аллегорий. Только предупреждение прокуратора, чтобы кентурион «лечил» у арестованного всё, кроме Ка8, спасает того для дальнейшей «беседы».

Допрос продолжается.

Впервые звучит имя и прозванье арестанта и название города, откуда он прибыл, Гамала.

Булгаков вставил это таинственное слово в самом конце, не успев провести замену по всему романному полю (ранее Иешуа именовался «нищим из Эн-Сарида»).

Из Эн-Сарида то же, что и Га-Ноцри.

Откуда — и почему — взялась в Романе Гамала?

Возможно, на Булгакова повлияла книга Барбюса «Иисус против Христа» (М.—Л., 1928), которую автор МиМ штудировал в процессе написания Романа. Вопрос — откуда она, Гамала, взялась у Барбюса-то? — Ни в одном из солидных исследований имя Иисуса с Гамалой не связывалось. Правда, историки выяснили, что «города Назарета» во времена Христа не существовало: о нём не упоминает ни один исторический источник. Это сведение Булгаков должен был усвоить на самых ранних стадиях проработки новозаветных реалий. Значит, была иная весомая причина связать Га-Ноцри с Гамалой.

В русской духовной культуре известен деятель, чьё христоподобие было настолько самоочевидно, что друзья-масоны в один голос прозвали его «человеком божиим». Речь идёт о великом труженике русского просвещения Семёне Ивановиче Гамалее (1743—1822). Бессребреник и бескорыстник, анахорет и благотворитель, он явил образец святой жизни в миру, отдав себя без остатка служению людям. Смирение его носило какой-то неотмирный характер, подвижничество заставляло вспомнить сказочных персонажей. Так, он отказался от пожалованных ему за хорошее исполнение должности на государственной службе 300 душ крепостных, сославшись на то, что не знает как управиться с одною своею собственной душой, а не то что принять на своё попечение ещё 300 чужих. Сподвижник Новикова и Шварца, он вложил в совместную издательскую деятельность всю душу и бездну труда. Он перевёл на русский язык целую библиотеку духовной литературы, в частности 22-томное полное собрание творений Якова Бёме. Он был (вместе с Новиковым) в числе двух доверенных лиц из среды русских вольных каменщиков, с кем через архитектора Баженова поддерживал постоянную связь Павел I.

При разгроме Типографической компании Гамалея, один из её руководителей, единственный избег преследования по суду, поскольку с него, по определению судейских, было нечего, как с Иова, взять, и в связи со святостью жития его посчитали «жертвою Новиковского обмана»9. С ним и Новиковым обсуждал Витберг свой проект Храма Христа Спасителя, величайшего масонского сооружения, когда-либо запланированного на земле. Очарованный Гамалеей Витберг предложил написать его портрет, но — подобно Христу — скромный старик отказался. Обаяние и духовный авторитет его распространялись на всё вокруг. Завещанием его стало принятие в масонский круг А.С. Пушкина. С его уходом с земли закатилось и солнце масонской легальности.

Барбюс, близкий к русским духовным реалиям через масона Горького и пылавший романтическим желанием выстроить на земле «коммунизм по Иисусу» (противу «царства не от мира сего» Христа), до конца 20-х годов мог питать некоторые иллюзии. Да и Булгаков ещё застал в Москве апологетические масоноведческие публикации (например, Боровой А. Современное масонство на Западе. М., Задруга, 1923)10 и даже имел виды на издательство «Задруга», выпустившее в первое пятилетие нового режима ряд интереснейших книг. К сожалению, вскоре после означенной публикации «Задруга» была закрыта и булгаковское «вхождение в поток» не состоялось.

Во всяком случае, секретный знак Барбюса был понят и подхвачен, и слова «божий человек» и «Гамала» обрели под пером автора МиМ статус духовной синонимии.

Но вот кульминация допроса — вопрос о крови, ставший одной из основных тем Романа. И — новое потрясение основ догматики и рядового читателя: Иешуа не помнит родителей. «А как же Богоматерь?!» — всплёскивают руками богословы, сначала обескураженно, потом агрессивно. Достаточно обратиться к текстам Нового Завета, чтобы уличить их в апелляции к ими же созданному мифу. Константин Клуге посвящает этому в книге «Коммунизм Христа» главу «Об узах крови», полностью проясняя проблему:

«Любуясь полётом великолепного орла, никто не думает о скорлупе, из которой он вылупился, — она свою биологическую роль уже сыграла. Так и Иисус, судя по его репликам, родившись, выросши и став руководителем рода человеческого, утратил всякую духовную связь со своей матерью.

На свадебном пиру он говорит ей: «Женщина, что общего между мною и тобой?»»11.

Ещё эпизод:

«Приходят Матерь Его и браться Его и, стоя снаружи, послали к Нему позвать Его. И окружал Его народ. И говорят Ему: вот матерь Твоя и братья Твои [и сестры Твои] снаружи ищут Тебя. И Он ответил им: кто матерь Моя и братья Мои? И обведя взором сидящих вокруг Него, говорит: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто исполнит волю Божию, тот брат Мой и сестра и матерь» (Мк 3, 31—35). Почти слово в слово эту принципиальную сцену повторяет и Матфей (12, 46—50).

Полное размежевание. Ещё бы! «И приходит в дом, и сходится снова толпа, так что они не могли даже поесть. И услышав то, близкие вышли взять Его. И говорили они: Он стал неистов (варианты: тронулся рассудком; лишился разума; сошёл с ума; вышел из себя; помешался; сбесился; спятил). И книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили: в Нём Вельзевул...» (Мк 3, 20—23). Марку вторит Иоанн: «Говорили многие из них: одержим бесом Он и неистовствует. Что вы Его слушаете?» (10, 20—21).

Отсюда резюме: «Враги человеку — домашние его» (Мф 10, 36) и «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и у сродников и в доме своём» (Мк 6, 4).

Клуге добавляет: «Видимо, дом его родителей был для него закрыт.

Как жаль, что наши «святые отцы» и настоятели монастырей и разные архиепископы не додумались заказать художникам картину, изображающую изгнание Христа из родного дома, с разгневанным папашей Иосифом, указывающим ему на пыльную дорогу, и с братьями, ненавидевшими его, злорадно ухмыляющимися ему вслед. <...>

«Он учил в Галилее, а когда был близко праздник Кущей сказали Ему братья Его: пойди отсюда и иди в Иудею, чтобы и ученики Твои увидели дела, которые Ты творишь, ибо никто ничего не делает втайне, а сам хочет быть на виду... Ибо и братья Его не верили в Него» (Ин 7, 3—5).

Такими речами Иаков, Иосий, Симон и Иуда пытались спровоцировать своего старшего брата, зная, что в Иудее Иисус подвергался опасности»12.

«Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мной и предоставь мёртвым погребать своих мертвецов» (Мф 8, 21; Лк 9, 60).

«Ещё другой сказал ему: я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадёжен для Царствия Божия» (Лк 9, 61—62).

«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери своей, и жены, и детей, и братьев, и сестёр, а также жизни своей, не может быть Моим учеником» (Лк 14, 26—27).

«Можно допустить, что поначалу Мария не разделяла всеобщего осуждения её первенца Иисуса. Когда же он всё более открыто стал не только выступать против священнослужителей, обличая их во лжи и лицемерии, но также и критиковать кое-что из сказанного в их священных книгах, подвергая этим опасности саму свою жизнь, то привязанность Марии к Иисусу превратилась в растущее осуждение.

...Когда же она увидела, что ни её увещевания, ни отчаянная материнская любовь не в силах хоть сколько-нибудь изменить его намерения, её чувство гордости своим сыном перерождается в ненависть не к нему лично, но к его стремлениям, к его слову.

...Иосиф (если он был ещё жив) и его сыновья, люди практичные и осторожные, стремятся всячески отмежеваться от того, кого «мир ненавидит», несмотря на то, что многие начинают видеть в нём пророка»13.

Булгаков выносит за скобку как не имеющие касательства к существу дела все семейные отношения, тем более что с 12 лет до 30, уйдя из дома, Иисус пребывал в качестве ученика в ессейской общине и путешествовал по оазисам мудрости Египта и Ближнего Востока; легендарные следы Его простираются вплоть до Индии и предгорий Гималаев. Он вернулся «домой» чужой к чужим людям; братья, привыкшие делить наследство «промеж себя», встретили Его «в штыки» как нежелательного конкурента.

Загадочной остаётся фигура реального земного отца Иешуа: «Мне говорили, что мой отец сириец...» Эта «непротокольная» фраза информативна чисто эзотерически. Талмудические предания называют в качестве отца Иисуса имя римского легионера Пандиры14. Наживин усугубляет картину, делая Пандиру невольным — по неведению — палачом собственного сына. Закончив службу в оцеплении во время казни, он сторожил гроб вместе с молодым напарником. И тут подобрались воспоминания... «Замолчали... И среди развалин пролетевших дней тех нарядное и пахучее как цветок полевой встало в его сердце воспоминание о встрече с этой стройной галилеянкой с чёрными и ласковыми как вешняя ночь глазами... Они не знали и десятка слов общих, но какая-то огневая сила сразу опалила обоих и они испили радость любви среди золотого леса кукурузы... А потом его в Дамаск перевели, а из Дамаска в Цезарею, а из Цезареи сюда вот, в Иерусалим... И никогда больше не видел он её...»15.

Почему эзотерическая традиция стартует в своей христологии от раввинского предания? — По двум фундаментальным соображениям. Первое: ниже того уровня описания новозаветных реалий, который демонстрируют критически и даже ненавистнически настроенные по отношению к Иисусу мидраши, опуститься невозможно — они сами выбрали меру своего полемического замаха; второе: абсолютно никакого урона объекту своих «подкусываний» они не нанесли, совсем наоборот.

Во-первых, талмудические упоминания о Иешуа бен Пандире — наиболее достоверные и наиболее ранние фиксации исторического Иисуса, непреложные, в силу того что вражеские и чётко выстраивающие позицию иудейского жречества и священства по отношению к голосу Истины (они думали дать оценку Ему, а упустили из виду, что это отношение может стать оценкой им самим).

Во-вторых, «обналичив» у «Христа» реального земного отца, они сочли это дискредитацией Его заоблачных претензий — и тут просчитались: чтобы создать полноценную плоть для воплощения Логоса, понадобилось участие как земной матери, так и земного отца, а уравновешивать Духа Святого с мужским семенем — кощунство и пошлость. Во Вселенной есть один единственный мужчина, Он же и воплощение Мужского начала — это Бог Отец; все остальные сущности и существа женственны в разной степени, даже Бог Сын.

В-третьих, «лунатическая» податливость Марии была не следствием распущенности (как пытались очернить её фарисеи), но величайшей доверчивости к водительству Высших Сил и мистического чутья к предопределению. Макс Волошин концептуально изъяснил эту небесную правду:

Пещера

Сперва мы спим в пурпуровой Пещере,

Наш прежний лик глубоко затая:

Для духов в тесноту земного бытия

Иные не раскрыты двери.Потом живём... Минуя райский сад,

Спешим познать всю безысходность плоти;

В замок влагая ключ, слепые, в смертном поте,

С тоской стучимся мы назад...О, для чего с такою жадной грустью

Мы в спазмах тел палящих ищем нег,

Устами льнём к устам и припадаем к устью

Из вечности текущих рек?Нам путь закрыт к предутренней Пещере:

Сквозь плоть нет выхода — есть только вход.

А кто-то, за стеной, волнуется и ждёт...

Ему мы открываем двери.Не мы, а он возжаждал видеть твердь!

И наша страсть — полёт его рожденья...

Того, кто в ласках тел не ведал утоленья,

Освобождает только смерть!

Волошин придавал титулатуру «Бен-Пандира» даже Вседержителю:

Но в день Суда единая порфира

Оденет нас — владычицу с рабой.

И пленных солнц рассыплется прибой

У бледных ног Иешуа Бен-Пандира.16

Уничижительное и слегка гладиаторское прозвище (cognomen) Пантера на самом деле отсылает к атлантскому тотему крупных кошачьих — недаром шкура леопарда была высшим посвятительным символом жреческой элиты Древнего Египта. Чёрный леопард — пантера — символизирует в Книге Мира тьму, порождающую свет (в этом случае — Свет). «Из-за силы и красоты этих хищников слово panthera сделалось прозвищем некоторых римлян. Так, например, одного Пантеру упоминает Квинт Цицерон в письмах к брату Марку (т. н. «Наставление по соисканию» 64 г. до н. э.). Не исключено, что под талмудическим Пантерой-Пандирой кроется некое реальное лицо, которое уже в I—II вв. было связано раввинами с Иисусом. Если фигура Пантиры была бы плодом фантазии, то вряд ли бы мы встретились здесь с нееврейским именем. Чистый вымысел оперировал бы привычными распространёнными именами и обозначениями. Так же, в конце концов произошло и с Пантирой. Когда окончательно сложилась версия о внебрачном рождении Иешу(а), непривычное имя «Пантира» было адаптировано... в качестве прозвища лица, носящего распространённое еврейское имя»17.

Есть и ещё один знаменательный смысловой ракурс этого слова: греческое «пан» и латинское «терра» (языки, представленные в итоговой надписи на кресте) дают в сумме своей «античной полноты» всеземное значение, столь важное для воплотившегося Логоса-Слова.

Служба в Дамаске сначала возлюбленного Мариам, а потом и молодого отца Иешуа, судя по всему, послужила источником сведений о его сирийском происхождении. Булгаков не удовлетворяется одной репортёрской остросюжетностью. Несмотря на «второсортность» сирийского происхождения по сравнению с «густопсовым» иудейством, символический смысл такого отсыла поистине грандиозен. «Сирия» — рай ближневосточной метаязыковой структуры; конечно, воплощённый Планетарный Логос должен происходить из Рая.

И это не всё. Сир-Осир возводит гностический поиск к имени египетского бога Осириса — божества весеннего возрождения, жизни и творческой энергии; тогда «сирийское происхождение» Иешуа намекает на то, что он сын Осириса, Горус. Полётность мышления и горность видения мира, обнаруживаемые в ходе его беседы с Пилатом, подтверждают столь высокий символизм.

О принадлежности всей земле свидетельствует отсутствие у Иешуа, помимо семьи, и постоянного жилища18, а дважды повторенное слово город, закрепляет Его (само)идентификацию с богом Гором.

Особенно пронзительно звучит фраза арестанта «Я один в мире», где нет и намёка на желание возбудить у сурового прокуратора жалость и сочувствие. Так непритязательно и походя заявляет он свою единственность и исключительность — из дурной бесконечности мира сего.

Замечательно, в ответе о знании языков первым назван греческий (παν), а позднее выясняется, что арестант владеет и латынью (terra).

Особенно показателен лютый запрет на добросердечное русское «люди добрые», с которым по-простецки, в единственном числе, пытается обращаться Иешуа к надменному игемону.

...Из тишины выплывает обвинением анекдотическая угроза «разрушения храма». Ясно, что подобное действие может обсуждаться только в плане магических процедур, и Булгаков тут же фиксирует это появлением аккомпанементного слова-ключа «пергамент». Мастеру кажется этого мало, и он репликой Пилата пускает целую ленту определений, для верности поставив самое важное слово первым: «...маги, астрологи, предсказатели и убийцы..., лгуны».

Ответ Иешуа звучит громоподобно, крестообразно, по-русски: «Эти добрые люди ничему не учились и всё перепутали, что я говорил». Громоподобно — потому что это речь Логоса, а о Нём говорил только один из современников Христа — «сын Грома», по прозванию Учителя, Иоанн. Крестообразно — потому что ставит крест на всей словесной ахинее, какая была создана кривым пониманием и существовала под Его именем две тысячи лет. По-русски — потому что вырывается-таки наружу простонародная русская словесная формула, и закрепляется русским же интеллигентно-эзотерическим «ученье — свет, а не ученье — тьма».

Раскаты грома заставили игемона глядеть в оба. В нём проснулся сын великого отца: человек, стоящий перед ним, демонстрирует символизм 21-ого аркана Дурак! — Это серьёзно. Надо проверить.

«...Перестань притворяться сумасшедшим...»

Пилат говорит монотонно — Булгаков второй раз подряд выпевает это четырёхкратное о, не только указывая перстом на 21-й (Нулевой) аркан, но и переводя разговор двух эзотериков в сугубо таротное русло.

«...Записанного достаточно, чтобы тебя повесить», — делает выпад Пилат, прощупывая арестанта.

Повешенный — 12-й аркан, символ жертвы и испытания, буква ламед еврейского алфавита, раскрытая рука дающего в иероглифическом смысле; но, как известно, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Ламед — это ещё и учение (отсюда — талмуд). Пилат даёт понять, какова плата за слово, мощно прозвучавшее в речи арестанта. Недаром именно талмудисты записываются первыми в ряд ненавистников Христа.

Вызов принят, понят, и Иешуа отвечает в тон. «Решительно ничего из того что там записано, я не говорил».

Убийственный ответ. Странное, неорганичное, «торчащее» слово «решительно» на самом деле — пароль, буква реши еврейского алфавита; она не только начертанием напоминает ламед, но дополняет вышеприведённую формулу в иероглифическом значении: её символ отрезанная человеческая голова. Иешуа как бы говорит — не только готов на страдания, но пойду за свои убеждения даже на смерть. Ведь реши соответствует 20-му аркану, а это — Воскрешение, Возрождение, Восстание из небытия. Такой ответ достоин Планетарного Логоса.

Пикировка-распознавание завершена. Пилат удовлетворён. Он позволяет себе улыбнуться. Однако прежде усмехается арестант (по-моему, это первое в истории изображение «смеющегося Христа»), а всё потому, что в ходе разговора возникает нелепая фигура Левия Матвея с его постоянным козлиным пергаментом. Это вроде бы забавное словосочетание на самом деле преисполнено выразительного символизма. Дело в том, что козёл — ложная до наоборотности мифологема Сатанаила в суеверном сознании профанов, как гам в «пергаменте» пародийно палиндромен к великому Маг. Именно вывороточность по отношению к Истине и ужасает Иешуа, что передано троекратным повторением этого ключевого слова с пожеланием «пергамент» сжечь19.

Затем из уст Иешуа вылетает Булгаковский словесный кунштюк: фиги Виффагии, и звучит важный пассаж о собаке. Речь идёт о мифологическом символизме этого животного, фиксированного образом кинокефала — бога Анубиса, поводыря и доброго помощника человека в странствиях по потустороннему миру. В 10-ом аркане Колесо Фортуны кинокефал противопоставлен воплощению зла Тифону, что подчёркивает абсолютный этический позитив верного Анубиса. В русском языке слово «собака» вообще прочитывается как «Соединение БА и КА» — души и божественного двойника (египетской духовной культуры).

Подтрунивание двух нашедших общий язык внешне столь разных людей над профанной придурковатостью приводит в замешательство даже Пилатова секретаря. Улыбка, как круги на воде. расползается по всем участникам разговора.

Дело сделано. Кажется, до освобождения из-под стражи всего один шаг...

Четырежды подпрыгивает тряпичным петрушкой имя мытаря, пока левиематвеевский шутливый падекатр вновь не возвращается к унылым строкам доноса.

Ответ Иешуа на поставленный повторно вопрос о храме заслуживает самого тщательного изучения.

«Я говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее».

Здесь каждое слово на вес золота. Во-первых, сама форма подачи материала: это крайний вид контрэкзегетики, т. е. не истолкование непонятного, витиеватого и фантастического, а боговдохновенная реконструкция простого и глубокого оригинала подлинных слов Христа. И — в отличие от рационалиста и вульгарного материалиста Толстого (а отчасти и Наживина) — Булгакову это удаётся. Сугубо прогностическая метафоричность и пропедевтическая аллегоричность, продемонстрированные с феноменальной внятностью на конкретном примере, показывают, почему «пергамент» профанного изложения слов Христа (будь то донос или новозаветный Канон) так густо отдаёт «козлиностью». Распрямление парабол до унылой прямолинейности, использование образных сравнений для безобразных обвинений и улик, т. е. уличение пророка в уличном хулиганстве, — вот тот вульгарный пейзаж обыдённости, где плавают вывернутые наизнанку массовым сознанием драгоценные реалии эзотерики. Выгнув постулат в обратную сторону и тем самым приведя его в правильное положение, Булгаков обнаруживает, как на самом деле выглядела величественная и простая проповедь Христа.

Во-вторых, становится ясно отношение Иешуа к т. н. Ветхому Завету. Старое — вера, новое — истина (правильное, адекватное знание земных и духовных реалий). Пилат по инерции принадлежит ещё миру неопределенностей оккультизма (в аспекте гностического наследия отца) и проникнутых демократическим релятивизмом античных философских абстракций (по известному «интеллигентскому» каждый прав по-своему). Хрестоматийный вопрос «Что есть истина?», труднопредставимый в устах «сына короля-звездочета», мгновенно превращает прокуратора в слякоть рядом с заоблачным парением Иешуа. Булгаков с усилием монтирует устаревшие и неуклюжие текстовые блоки Канонических евангелий в расплавленную лаву своего откровения, стараясь максимально использовать прежний материал для новых светоносных строений. Он включал традиционные эпизоды («Искушение на крыле храма», «Вероника», «Несение креста» и т. д.) и, содрогаясь от неорганичности этой архаики, отказывался от них в последующих редакциях Романа. По той же причине исчезла из него и «копытная» сатанология.

Слова об истине кажутся Пилату нестерпимо претенциозными; ему мнится, что бродячий мыслитель заносится... и вдруг: истина — как обнаружение тайного, как говорение правды без субординационного трепета и боязни, как извлечение из мистического закулисья собаки-Анубиса единым словом-паролем кудесника. И наконец — излечение головы тем, кто, в отличие от него, владеет и трансцендентным. Магия? Да, но скромно, непоказно, лишь минимум миниморум и во имя чужой нужды. Пилат для бродяги, несмотря на разницу социальных «весовых категорий», абсолютно прозрачен и доступен для воздействия до полной беззащитности... Ничего, кроме доброты и благожелательности, не видит безоружный игемон со стороны существа, на мгновение показавшегося в своём ослепительном всесилии. Правда, в рекомендации «погулять пешком» Иешуа намекает Пилату, кто Он на самом деле на «игровой доске» ...Арестант глядит на солнце (момент самоидентификации) и вновь возвращается в исходную пропорциональность, реализуя «живую картину», изображённую на полотне Н. Ге «Что есть истина?»: «...луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа» и «тот сторонится от солнца». Секретарь роняет свиток на пол, и арестант вновь «взвивается под облака». Он назидает Пилата, максимально щадя его самолюбие.

Оказывается — и у такого человека, как римский прокуратор с задублённой в походах кожей, может быть свой наставник.

Чего больше в Иешуа: смелости (от которой чуть дуба не дал секретарь со свитком) или неотмирности (которая пронимает до печёнок грозного прокуратора)? Во всяком случае, происходящее — чудо. Булгаков показывает, Кто стоит перед Пилатом, и то, что этот тщедушный арестант, как выясняется в дальнейшем, — Глава Ведомства Милосердия, уже никого не удивляет.

Далее следует второе чудо: вместо жирного свинообразного долдона с картины Ге на сцене появляется подлинный Пилат, интеллигент и книгочей, рыцарь и храбрый воин.

Сознайся, — тихо по-гречески спросил Пилат, — ты великий врач?

— Нет, прокуратор, я не врач, — ответил арестант...»

Почему так странно отвечает Иешуа? Община ессеев-назореев, где он воспитывался, носила суммарное название Орден терапевтов. Так в чём же дело? К чему это уже не принципиальное сокрытие?

Дело в том. что своим ответом Иешуа убирает в определении Пилата одно второе слово, перемещая ударение на первое, вежливо не возражая против определения.

Русская языковая стихия содержит очень важное значение в отвергнутом Иешуа слове врач. Врачи, давшие клятву Гиппократа, должны врать пациенту о его реальном положении в ходе болезни. Иешуа хочет сказать, что он не связан этой клятвой и не прибегает ко лжи в процессе общения; в его ответе нет ни малейшей увёртки.

Когда же в третий раз поднимается вопрос о храме, он отвечает вопросом на вопрос: «Разве я похож на слабоумного?» И вновь — принципиально важный момент.

Дурак 21-ого аркана — да, незлобив, да, простодушен, возможно, наивен и детски доверчив. Он — блаженный, но не блажной. дурак, но не придурок.

Потом начинается философское препирательство об инверсионном двойнике 21-ого аркана — аркане 12-ом. Пять раз («страстная пятница») варьируется слово «висеть», причём выясняется окольно, что Повешенный (бог Один) повесил себя сам, абсолютно добровольно.

Таротный подтекст полемики особенно ярко проступает при сравнении с аналогичной сценой у Наживина:

«— Ты что, из платоников, что ли?

Иешуа молчал. Пилат беспомощно развёл руками. Сердце никак не позволяло ему уступить.

— Как же ты мне не отвечаешь?.. — обратился он к Иешуа. — Разве ты не знаешь, что я имею власть распять тебя и имею власть отпустить тебя?

— Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе этого свыше... — потухшим, равнодушным голосом сказал Иешуа»20.

Наживин устами своего примитивного солдафона Пилата грубо ляпает прямое «распять», тогда как Булгаков только пять раз (раз-пять) повторяет ключевое слово «висение», заканчивая остроумной сентенцией игемона о хорошо подвешенном языке арестанта — причине его успеха на пророческой ниве: «теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобой по пятам». Здесь «распятие» звучит в разнесённых половинах.

Затем дискредитируется пророчество Захарии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле» — ближневосточная страсть к пышности и показухе заставила новозаветных авторов натужно и неорганично «пропереть» в текст Евангелий множество оперно представленных велеречивыми ветхозаветниками пророчеств грядущего явления Мессии. Реалистические мозги Булгакова, цепко схватившие суть тихой, но всепобедительной проповеди Христа, не позволили опошлить её голливудски состряпанными массовками. — Что было, то было; а — чего не было, того не было.

И вот она, суть: учение Иешуа, что все люди добрые, и последовавший меж визави философский диспут на эту тему. Вроде, простенько звучит, блаженно-пасторальное что-то, юродски-незатейливое... на первый взгляд. Тогда как арестант за этот «тезис» готов платить кровью и даже жизнью. Это уже не шутки. Что, собственно, значит «все люди добрые»? — Хозяйский взгляд Планетарного Логоса на человечество в массе с подтверждением его стартовой полноценности. Но, — открывают рот скептики... — Никаких «но»; кто не добрые, те не люди, иначе, нелюдь21. Таким, например, несмотря на внешнюю декоративность и импозантность, оказался Иуда; именно поражение Иешуа в единоборстве с его холодным цинизмом стоило жизни низменному любителю Низы. — На верхи надо было голову задирать; а так «красавец в Кефи», пёс и свинья, лучше б ему не родиться — сказано Христом у синоптиков. Непростительный грех.

Добрый (греч. ἀγαθός) — не только милый, расположенный, далёкий от зла; это ещё и ладно сделанный, самодостаточный, качественный, сработанный на совесть; а всё вместе — в двух шагах от агапе, братской любви. Короче, это норма для человека, установленная свыше. Оттого-то спор (если можно так выразиться; ведь всё происходит в спёртых обстоятельствах допроса) и носит принципиальный характер.

Дело доходит до гротеска: «С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и чёрств». Пилат острит (всего лишь заостряя парадокс) в духе тех самых «греческих книг», зависимость от которых Иешуа только что отверг, не впадая, впрочем, по этому поводу ни в малейшую патетику. Пилат, ясно, агон, а он, Иешуа — огонь22, большая разница. В конце концов до прокуратора доходит вся детская неуязвимость арестанта, кто даже Марка Крысобоя прикидывает как добычу с высоты своей орлиной убеждённости. И игемон, поёживаясь, понимает, что Иешуа абсолютно прав...

Тут появляется ласточка23 и очерчивает круг 21-го и 22-го арканов, он же нимб вокруг Планетарного Логоса, утверждающий свыше каждое из Его слов.

И Пилат сдаётся. Он уже «поклонник» Га-Ноцри, он уже — Его. Начинаются судорожные поиски «формулы спасения». Наконец она найдена: Бродячий философ оказался душевнобольным.

Где Стравинский? — Ах, да... — Кесариестратонский!

Ласточка почти погладила умницу по голове. — Зона дурака... — круг был и об этом. Радость свыше: возле арестанта «столбом загорелась пыль».

Но — ломается слово — и уже капканом — во зле. Это в руку лёг козырной туз Каифы: донос об оскорблении величества. Булгаков аргументирует «пилатов грех» наиболее весомым (из всех источников) обстоятельством. Наживин и К.Р. вертятся вокруг канонических определений Христа «Царь иудейский»24 и «сын Божий»: «Площадь сразу закипела. С исступлёнными лицами люди лезли к биме и, потрясая кулаками, кричали, как бешеные.

— Как «нет никакой вины»?! Раз он называет себя царём иудейским, значит, он противник цезарю! Как же ты можешь покрывать такие дела?!

Пилат смутился этой наглостью: злейшие враги цезаря, в одно мгновение сделавшись его преданными подданными, обвиняли его, Пилата, в попустительстве врагам цезаря! И он уже видел, как летит из Иерусалима новый донос на него Тиверию.

— Нет у нас другого царя, как римский цезарь!.. — ревело вокруг бимы. — Если ты оправдаешь смутьяна этого, значит, ты неверный слуга своего цезаря!..»25

Это Наживин.

Ему вторит К.Р.

«Центурион. В венке терновом, в багрянице, с тростью К ним вывел я страдальца Иисуса. И произнёс Пилат: «Се человек!» — Но лишь народ Его завидел, снова Поднялся крик: — «Распни Его, распни!» — И говорят их старцы, что имеют Закон, что по закону их Он должен Быть умерщвлён за то, что выдавал Себя за Сына Божия. Правитель От слов «Сын Божий» видимо смутился»26.

Дрогнул и Булгаковский Пилат. «Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиб!..», потом: «Погибли!..»» — Арестант привязал его к себе на века.

«Нелепый аутист» выдаёт новый словесный перл: «Правду говорить легко (а правым быть) и приятно».

Пилату не до афоризмов. Не до жиру, надо в жилу — быть бы живу. Начинается сеанс «внушения мыслей на расстоянии». После первой неудачной бомбардировки арестанта прокуратор вновь предпринимает попытку. Он почти кричит мимикой и жестами, но философ находится во вдохновенной отключке, а в момент истины становится просто невменяем. «Сигнальные фонари» в глазах прокуратора сменяются «дьявольским огнём» (Воланд почти утратил своё инкогнито), затем инфернальным «мерцанием»... Иешуа уже не остановить, «сминая вагоны, состав валится под откос».

Из-за кулис появляется и сам «виновник торжества» — «очень добрый и любезный человек» из Кириафа. «Очень» — конечно, из-за растопыренных сексотских глаз. И вопрос, заданный им Иешуа, был на засыпку, да и свидетельская засада была наготове. У того — ни тогда, ни сейчас — ни малейшей скидки на «обстоятельства места и времени», на вероятность задушения задушевной доверительности: мечтательский амок, проповедническая «сорванность с цепи» с безмятежным безразличием к проблеме уместности сказанного или возможности негативной реакции на него. Столь полное игнорирование институтов ограничения безбрежной свободы высказывания вызывает резонный вопрос, как арестант смог дожить до такого возраста при подобной раскованности речи? На него, увы, нет ответа в аспекте существующих на земле «правил игры». Это — вызов Неба условностям сего мира, явление, протуберантный выплеск и взрыв. Урезонивать оратора — бесполезно, хотя Пилат и вынужден реагировать. Впрочем, это уже соблюдение формальностей.

Последний раз в беседе возникает мотив «добрых людей», и вопреки логике, очевидностям и доводам разума, Иешуа не сбивается с принципа. Воистину, так может говорить только Первый, воплощённая Истина, «Стоящий Над». Он не забывает и Сатанаила. Настанет время, — говорит арестант, — когда человек перейдёт в царство истины и справедливости. Как видим, оба Ведомства — две Колонны Кабалистического древа — гармонично представлены в этом описании. Братья ни на мгновение не забывают друг о друге, и подкова магнита — наилучшая модель этой двуединой системы. Гроссмейстер жаден к фигурам на доске и старается не терять материала. Поправимость в любой ситуации — принцип мастерского подхода к обстоятельствам. Микельанджело создал своего Давида из испорченной другим скульптором мраморной глыбы. Кто, как не величайшие, должны подправлять, страховать, поддерживать пошатнувшихся? Такова сервантная служба, проманифестированная Иисусом символическим мытьём ног своим ученикам. Здесь Иешуа проявляет отеческую заботу об Иуде. Новозаветный жест доведён Булгаковым до гомерической остроты. Ибо совершается на глазах непредвзятого арбитра Пилата (так и тянуло написать: Петрония). И отчаянный крик: [с этими обалдуями] Оно никогда не настанет! — знак сокрушения и бессилия от сознания, что такой великий архитектор имеет дело с таким бездарным стройматериалом. — Тратить талант на такое дерьмо... — Преступник! Преступник! Преступник!

Преступил черту — это ясно. Только не отсюда туда, а оттуда сюда. Что, однако, не менее наказуемо.

Костёр догорает.

Обычный ход делопроизводства не оставляет возможности для спасения.

Чисто риторически возникает совет философу апеллировать к Высшему Божеству — Пилат отлично понимает, что задача Гроссмейстера не сохранить во что бы то ни стало фигуру, но выиграть партию.

— Веришь ли ты в каких-нибудь богов?

— Бог один, — ответил Иешуа, — и ему я верю.

Булгаков написал «в него», но это чтоб Пилату «было понятнее». И дальше — гениальная Булгаковская «подсечка»:

— Жены нет?

— Нет, я один.

Текст проскакивает так естественно, что тормознуть невозможно, и однако — при явно демонстративной близости — получается: «Я, как и Бог, один». Или: «Бог, как и я, один». Это — мгновенное улетание в зенит Вселенной, и оно — беспрецедентно.

Что же остаётся внизу?

«Ненавистный город... — вдруг почему-то пробормотал прокуратор...» — Теперь мы знаем почему.

И тут распах неба, звёздный полёт — всё разом кончается. Остаётся маленький, хрупкий, беззащитный арестант, который просит вдруг ставшего всесильным игемона его отпустить. «Я вижу (ещё живя), что меня хотят убить». Палиндромность возникает от натыкания на холодное стекло зеркала. Но Пилат не желает становиться его отражением, хотя давно им реально стал. Это до него дойдёт позже. Пока же он отчаянно борется за жизнь. Правда, только свою.

«В начале было Слово». —

Остаётся расхлёбывать кашу.

Пилат кричит и хлопочет «для протокола». Что там: я твои мысли не разделяю! — они уже господствуют над ним безраздельно.

И... у него созрел план.

Далее события Древних глав разделяются на «надводные» и «подводные» — что кое-как отследимо; на видимые и невидимые — что уже неотследимо вообще.

Многозначительной становится внезапная активность Пилата, бравая энергичность и полководческая решительность. В надводной части он приказывает перевести в пассив, беречь и изолировать Иешуа. Сам же готовится дать бой президенту Синедриона. В подводной... в подводной к Пилату немедленно вызывается тот, кого, как мы узнаем позже, зовут Афраний.

Но — тсс! (Это, правда, из Третьей главы.)

Мы отслеживаем то, что видно в зеркале сцены.

Там двор дворца, а в нём словесная драка на фоне драконовой чешуи Ерша27-лаимского храма. Пилат в разговоре с Каифой, конечно, пробует легитимные возможности выхода из положения, но и сам в них не верит и раздражается, когда его догадки подтверждаются. Трижды он осаждает первосвященника — и трижды «скатывается со стен», причём в третий раз предложение отпустить Га-Ноцри выражено в форме ходатайства (запомним это слово с начальным сефиротным ход, оно нам пригодится ещё не раз).

Как дважды мелькнувшая ласточка, явились одна за другой мысли сначала о смерти, потом о бессмертии: Воланд показал обе возможности.

Выпало выбрать второй, более опасный и хитрый путь: «ходить по острию», рисковать, потеть и суетиться. — Мобилизоваться до конца.

Беседа дотлевает... Оба понимают, что разговор носит принципиальный характер, и каждый вырабатывает свой ресурс. Поскольку главное переходит в подполье, секрет и тайну, всё внешнее можно обнаруживать в полноте. Впрочем, ярость в препирательстве игемона с Каифой имеет рисунок мощно задуманного отвлекающего манёвра. Возникает образ Молнии с Неба (16-й аркан), скромно очерченной в названии «легион Фульмината», а за ним — грозные фигуры Глав двух Ведомств. Что против них косопузый водитель еврейского рода?!

«Двуручной пилой» антагонисты пытаются распилить «твёрдый орешек» — Иешуа.

С одной стороны — мирная проповедь (евангельское «Блаженны миротворцы»).

С другой — Не мир, не мир принёс обольститель народа (Христово «Я в мир принёс не мир, но меч»)28.

Засурдиненная «труба» Пилата сменяется простуженной «флейтой» Каифы, а парадоксальность Истины оборачивается обоюдным (обаиудным) коллапсом. Каифов Иуда уже сработал, а пилатов только ещё вступает в игру — ждите ответа! ждите ответа! ждите ответа!

И ответ не замедлил.

«Пока секретарь собирал совещание, прокуратор в затенённой от солнца тёмными шторами комнате имел свидание с каким-то человеком, лицо которого было наполовину прикрыто капюшоном, хотя в комнате лучи солнца и не могли его беспокоить. Свидание это было чрезвычайно кратко. Прокуратор тихо сказал человеку несколько слов, после чего тот удалился, а Пилат через колоннаду прошёл в сад».

Вот он — запуск в ход параллельных событий. Это ключ к пониманию подлинного лица, сути и значения Пилата в истории Иешуа, а значит, и мировой истории. Причём прокуратор — отдадим ему должное — действовал по любви, а не по расчёту.

На поверхности разворачивается как бы «естественный ход вещей». Пилат, стоя над толпой, выкрикивает имя отпускаемого на свободу — своего рода «варравванное соло» из сцены казни «Фантастической симфонии» Берлиоза. Ибо это имя является одновременно смертным приговором Иешуа.

Пилат же боится взглянуть в сторону осуждённых, чтоб ненароком не выдать свой план. Ножницы событий через несколько часов должны сомкнуться.

«Было около десяти часов утра».

Ненавязчиво и только для знающих Булгаков даёт кажущийся незначащей репортёрской деталью эпизод: «Летящий рысью маленький как мальчик, тёмный как мулат, командир алы — сириец, равняясь с Пилатом, что-то тонко крикнул и выхватил из ножен меч». Значит автор МиМ подхватил наживинскую идею об участии отца Иешуа в казни сына. Булгаков даёт два важных «опознавательных знака»: во-первых, командир алы сириец, а во-вторых, он тёмный как мулат; вспомним, что пантера — это чёрный леопард. Остаётся догадываться, знал ли сириец, кого ведут распинать, и о чём он крикнул Пилату, «выхватив меч». Но любопытно, что странное слово тонко в палиндромном прочтении даёт окно в метасмысл происходящего. Возможно, что он понял, на чьей стороне находится в этот момент сердце Пилата.

Больше этот персонаж на страницах Романа почти не появляется. — Он сделал своё дело. Так кончается «Евангелие от Воланда».

Чем же подтверждаются самоаттестации рассказчика в только что прозвучавшем тексте?

Во-первых, он действительно присутствовал в эпицентре событий, но, вопреки наивному ожиданию профанов, не был ни материализован, ни даже визуализирован. — Только лёгкие знаки-искорки из-под ершалаимского жёрнова. Прозвучала информация, которую кроме невидимого свидетеля некому было вынести наружу. Он оказывался в тех интимных уголках событий (например, в средоточии мыслей прокуратора), куда дотоле не проникал ни один евангелист. Это — фундаментальная новация в области создания сакрального текста.

Тем не менее табу входа в Святая Святых — течение мысли Иешуа — было Булгаковым (и Воландом — sic!) соблюдено с полным пиететом.

Во-вторых, рассказ Воланда протокольно точен, в отличие от воспоминаний29 авторов четырёх новозаветных текстов; тогда как муаровая сетка мемуаров рябит и искажает, несмотря на старание не уклоняться от правды. Другое дело свидетельство очевидца с «нулевой забывчивостью» — стереоскопичность предлагаемой картинки встречи с Планетарным Логосом должна потрясать, особенно тех, кто только что «на ощупь» пытался о нём рассуждать. Яичко оказалось к Пасхе, это обещало ещё повысить ценность информации. После нисхождения Планетарного Логоса на землю ставший снисходительным Экзаменатор подключается к беседующим с искренним желанием помочь разобраться, а не подловить на слове, ища садистический смак в доминации над убожеством смертных. Повествование доведено до совершенства, венчаемого итоговым знаком сефиротного числа десять30.

Но — ...

Примечания

1. Судя по всему, речь идёт о полотне ученика Джорджоне Тициана, у Джорджоне такой картины нет.

2. Наживин родился в 1874 г., умер в эмиграции в Брюсселе в 1940 г.

3. Наживин И.Ф. Собр. Соч. т. XIII. Евангелие от Фомы Изд. А.И. Серебренников и Ко. Tientsin, China; 7—10 (Предисловие автора).

4. С исправл.

5. Внутреннее описание психоструктуры Христа (Планетарного Логоса) не требует большой буквы в местоимениях по причине авторской интонации в этих рассуждениях.

6. Буквальный перевод: к ста.

7. Наживин И. Евангелие от Фомы; 418.

8. Ка — божественный двойник человека у древних египтян.

9. «Русский Вестник», 1859 г., т. XXII; 374.

10. Книга была издана как продолжение (т. III вып. 1) начатого еще до октябрьского переворота издания «Масонство в прошлом и настоящем».

11. Клуге К. Коммунизм Христа; 55—56.

12. Там же; 58, 63.

13. Там же; 65—66.

14. Варианты: Пантира, Пантера (Πανθήρα). — См. Иисус Христос в документах истории. СПб., 1998; 305.

15. Наживин И. Евангелие от Фомы; 393.

16. Фрагмент четырнадцатой части Венка сонетов «Lunaria». (13; 55, 93)

17. Иисус Христос в документах истории; 302—303.

18. Булгаков не упускает возможность ввернуть по ходу дела характерное русское «бродяга», вызывая в мнемонике русскоязычного читателя слова и мелодию знаменитой — и принципиальной (в Гоголевском смысле) — песни «Расскажи, расскажи, бродяга чей ты родом, откуда ты? — Ой, да я не помню; ой, да я не знаю и т. д.

19. В Евангелии это проговорено с не меньшей категоричностью: «Ещё ли не понимаете и не разумеете? Ещё ли окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите?» (Мк 8; 17—18). «Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного» (Лк 18; 34). А вот апокриф «Деяния Иоанна»: «Те, кто со Мной, Меня не поняли» (Цит. по Мережковский Д.С. «Иисус Неизвестный», М., 1996; 62). У Наживина апостол Фома, записавший Новозаветные события, стараясь постфактум максимально точно зафиксировать образ Учителя, сжигает рукопись после прочтения по совету еще одного, неведомого Канону, ученика Иешуа, горбуна Вениамина, ибо признаёт, что его попытка — по сравнению с величием оригинала — не удалась. (Горб, между прочим, — устойчивый признак Шута-Люцифера 21-ого аркана. Связь с Люцифером подчёркивается и знаменитой трёхлучевой шапкой шутов, «дураков» и джокеров.)

20. Наживин И. Евангелие от Фомы; 368. Сцена написана явно по Ге.

21. Зах. 9, 9.

22. «Близ меня — близ огня; далеко от Меня — далеко от царства» (цит. по Мережковский Д.С. Иисус Неизвестный; 65).

23. Напоминаю, что ласточка — одно из символических животных Сатанаила. Гадание по полёту птиц было основным видом античной мантики.

24. В эпизоде, где на вопрос Пилата «Ты — Царь Иудейский?» и снова «Значит Ты всё-таки Царь? Ответил Иисус: «Ты говоришь, что Я Царь» (Ио 18; 33, 37).

25. Евангелие от Фомы; 367, курсив мой — ОК.

26. Царь Иудейский. — К.Р. Времена года СПб., 1994; 270—271, курсив мой — ОК.

27. Этот выразительный ёрш был причиной отказа Булгакова от нормативного написания с У после Р.

28. Каифа, деметафоризируя выражение Иешуа, подразумевает римские мечи.

29. «Воспоминания Апостолов, так называемые Евангелия...» — аттестует их Иустин Мученик (150 г.).

30. Булгаков почти дословно повторяет фразу Евангелия от Иоанна: «Было около десятого часа» (Ин 1, 39), хотя речь там идет совсем о другом эпизоде.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |