Биография

Афанасий Иванович Булгаков, отец Михаила Булгакова — статский советник, профессор Киевской Духовной Академии по кафедре истории западных вероисповеданий. Афанасий Иванович родился 21 апреля (3 мая) 1859 года в семье православного священника Ивана Авраамьевича Булгакова (1830—1894) и Олимпиады Ферапонтовны Булгаковой (в девичестве Ивановой) (1830—1910) в селе Бойтичи Брянского уезда Орловской губернии (в настоящее время Жирятинский район Брянской области). Вскоре после рождения Афанасия семья переехала в город Орел, где Иван Авраамьевич стал священником Сергиевской кладбищенской церкви. Кроме Афанасия, в семье было еще девять детей: Николай (1867 — не ранее 1917), Михаил (1860—1937), Софья (1865—1920), Елена (1866—1920), Ферапонт (1870—1920), Сергей (1873—1902), Анна (1875—1944 ?); еще два брата — Авраамий и Владимир умерли во младенчестве.

Афанасий Иванович в 1876 году окончил Орловское духовное училище, в 1881 году — Орловскую духовную семинарию. В 1881 году поступил в Киевскую духовную академию на церковно-историческое отделение. В 1885 году окончил курс академии со степенью кандидата богословия. По окончании академии с сентября 1885 по сентябрь 1887 года преподавал греческий язык в Новочеркасском духовном училище.

В 1887 году защитил магистерскую диссертацию под названием «Очерки истории методизма» в Киевской духовной академии. «Очерки» были опубликованы в «Трудах Киевской духовной академии» в 1886—1887 годах и вышли отдельным томом в 1887-м. Осенью этого же года Афанасия Булгакова утвердили на должность доцента на кафедре древней гражданской истории в Киевской духовной академии. В январе 1889 года по его прошению был переведен на кафедру истории и разбора западных вероисповеданий.

1 июля 1890 года Афанасий Иванович Булгаков женился на на учительнице Карачевской прогимназии Варваре Михайловне Покровской (Булгаковой), дочери православного священника. У них было семеро детей: Михаил (1891), Вера (1892), Надежда (1893), Варвара (1895), Николай (1898), Иван (1900) и Елена (1902).

Одновременно со службой в академии в 1890—1892 годах был преподавателем истории в Киевском институте благородных девиц. Перевел с латинского языка на русский многие произведения Отцов Церкви — блаженного Августина, Иеронима и других, принимал активное участие в работе Киевского религиозно-просветительного общества, читал лекции в различных собраниях, исполнял обязанности присяжного заседателя в окружном суде. С 1893 года и до конца жизни исполнял обязанности цензора по иностранной цензуре в Канцелярии киевского отдельного цензора. В этом качестве резюмировал сочинения западных авторов, в том числе революционного характера (например, «Манифест коммунистической партии» на французском языке), а также книги на украинском (тогда — малороссийском) и польском языках.

В 1896 г. за выслугу лет Булгаков был произведен в статские советники, что давало право на потомственное дворянство. В 1902 году был избран экстраординарным профессором на занимаемой кафедре. В 1905 году был удостоен Макарьевской премии. В 1906 году получил степень доктора богословия за сочинения «Старокатолическое и христиано-католическое богослужение и его отношение к римско-католическому богослужению и вероучению» и «О законности и действительности англиканской иерархии с точки зрения Православной Церкви».

В феврале 1907 года был утвержден ординарным профессором. По свидетельствам современников, обладал обширными знаниями и был очень терпим к другому мнению. Кроме древних языков, владел английским, французским и немецким языками.

Весной 1906 года тяжело заболел нефритом, к началу осени он практически потерял зрение. Утверждение его в звании ординарного профессора за месяц до смерти было данью уважения со стороны Академии и реальной помощью семье умирающего. 9 марта 1907 года он подал прошение об увольнении по болезни от службы. 14 (27) марта 1907 года скончался от наследственного нефросклероза в возрасте 47 лет. Похоронен на Байковом кладбище. На памятнике, установленном на могиле Афанасия Ивановича Булгакова, выбита ошибочная дата его рождения — 17 апреля 1859 года.

Выписка

из формулярного списка о службе ординарного профессора Киевской духовной академии, статского советника Афанасия Ивановича Булгакова за 1907 годОбучался в Орловской духовной семинарии с 1876 по 1881 год и в Киевской духовной академии с 1881 по 1885 год.

После окончания академического курса 9 июня 1885 г. утверждён в степени кандидата богословия с правом получения степени магистра богословия без нового устного испытания через представление печатной диссертации.

Святейшим Синодом 18 сентября 1885 года определён на должность учителя греческого языка в Новочеркасске духовное училище.

Исправлял должность члена правления учителей с 16 июня по 5 августа 1887 г.

За сочинение «Очерки истории методизма» (вып. 1, Киев, 1886 г.) Советом Киевской духовной академии 27 мая 1887 г. удостоен степени магистра богословия и указом Святейшего Синода за № 2807 утверждён в ней 21 августа 1887 г.

Определён на службу в Киевскую духовную академию в звании доцента общей древней гражданской истории 29 октября 1887 г.

Указом Правительствующего Сената от 27 мая 1890 года за № 126 утверждён по должности доцента в чине надворного советника со старшинством с 29 октября 1887 г.

Перемещен на кафедру истории и разбора западных исповеданий в той же Академии с 17 января 1889 г.

Определён преподавателем истории в Киевском институте благородных девиц с 9 апреля 1890 г.

Указом Правительствующего Сената от 26 марта 1892 г. за № 42 произведен, за выслугу лет, в чин коллежского советника, со старшинством с 29 октября 1891 г.

Согласно прошению, уволен от должности преподавателя Киевского института благородных девиц 31 августа 1892 г.

За отлично-усердную службу Всемилостивейше пожалован орденом Св. Станислава 3 степени 15 мая 1893 г.

Господином Министром внутренних дел допущен к исполнению обязанностей киевского отдельного цензора по внутренней цензуре 26 октября 1893 г.

Получил серебряную медаль в память Императора Александра III для ношения на груди на Александровской ленте на основании Высочайшего повеления от 26 февраля 1896 г.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 5 июля 1896 г. за № 42 произведен, за выслугу лет, в чин статского советника со старшинством с 29 октября 1895 г.

За отлично-усердную службу Всемилостивейше пожалован орденом Св. Анны 3 степени 6 мая 1897 г.

За отлично-усердную службу Всемилостивейше пожалован орденом Св. Станислава 2 степени 6 мая 1901 г.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 23 августа 1902 г. за № 72 назначен экстраординарным профессором Академии со дня избрания его в это звание Советом Академии, т. е. с 21 марта 1902 г.

За отлично-усердную службу Всемилостивейше пожалован орденом Св. Анны 2 степени 6 мая 1905 г.

За сочинение «Старокатолическое и христиано-католическое богослужение и его отношение к римско-католическому богослужению и вероучению» (Киев, 1901 г.) и «О законности и действительности англиканской иерархии с точки зрения православной церкви» (вып. 1, Киев, 1906) Советом Киевской духовной академии удостоен степени доктора богословия 11 декабря 1906 г.

Указом Святейшего Синода от 8 февраля 1907 г. за № 1512 удостоен звания ординарного профессора, сверх штата, с присвоенным сему званию содержанием, со дня избрания его в это звание, т. е. с 11 декабря 1906 г.

Скончался 14 марта 1907 года.

Выписка предоставлена М. Михайловым

Сочинения А.И. Булгакова

Очерки истории методизма. — К., 1886—1887. — 2 т.:

Очерки истории методизма со времени его происхождения (1729) до смерти его основателя (1791). — 437 с.

Очерки истории методизма с года смерти его основателя (1791) до позднейшего времени. — 265 с.

Безбрачие духовенства: Историко-полемический очерк. — К., 1891.

О молоканстве: Ответ на вопросы православ. христианина о молокан. вероучении. — К., 1891.

Когда нужно креститься (против перекрещенцев). — К., 1893.

Четырехсотлетие Новой истории. — К., 1893.

Стремления англикан к восстановлению древневселенской церковности в Англии в последние шестьдесят лет. — К., 1894.

Новые религиозные преобразования в Англии в XIX веке. — К., 1897.

К вопросу об англиканской иерархии. — К., 1898.

О религиозном образовании в Северо-Американских Соединенных Штатах. — К., 1900.

Старокатолическое и христианокатолическое богослужение и его отношение к римско-католическому богослужению и вероучению. — К., 1901.

Церковь и ее отношение к прогрессу. — К., 1903.

О принятии еще одного нового догмата в римском католицизме. — К., 1903.

Современное франкмасонство в его отношении к церкви и государству. — К., 1903.

О просвещении народов: (Чтение, предлож. в публ. собр. Киев. религ.-просвет. о-ва 3 марта 1904 г.). — К., 1904.

О свободе человека христианина. — К., 1905.

Французское духовенство в конце XVIII в. (в период революции). — К., 1905.

О законности и действительности англиканской иерархии с точки зрения православной церкви. — К., 1906.

Воспоминания о А.И. Булгакове

Скажу о питомцах Киевской Дух. Академии, студентах Орловской духовной семинарии в 80-х гг.

Афанасий Иванович Булгаков, 3-й ученик (вып. 81 г.), это — человек определенного характера и направления. Усидчивый, трудолюбивый, довольно серьезный и ко всему тому искренно-религиозный, он производил выгодное впечатление. В церкви он всегда читал и пел на левом клиросе. В Академии он избрал себе тему «История и разбор западных вероисповеданий», и эту тему он разработал столь широко, что «на ней» он получил магистерский и докторский диплом.

Оставленный стипендистом при Академии, он постепенно достиг звания: доцента, экстраординарного и ординарного профессора Киев. Академии.

о. Павел Тихвинский

* * *

Все его годичные сочинения, равно как и магистерские и докторские, трактовали именно о западных вероисповеданиях, их возникновении и развитии. Его сочинения по этому вопросу печатались даже в заграничных изданиях. Он отличался религиозной настроенностью, деловитостью и постоянством своих взглядов.

о. Павел Тихвинский

* * *

Родители, и отец, и мать, оба были из Орловской губернии, из сердца России. Тургеневские места. И это тоже наложило отпечаток. Хотя мы жили на Украине (потом все уж говорили по-украински), но у нас все-таки было чисто русское воспитание. И мы очень чувствовали себя русскими. Но Украину любили.

Семьи и отца и матери были огромные. У отца было в семье десять человек детей, а у матери девять.

Н.А. Булгакова-Земская

* * *

Отец обладал огромной трудоспособностью. Вот я помню. Он уезжал в Киев с дачи на экзамены. А с экзамена он приезжал, снимал сюртук, надевал простую русскую рубаху-косоворотку и шел расчищать участок под сад или огород. Вместе с дворником они корчевали деревья, и уже один, без дворника, отец прокладывал на участке (большой участок — две десятины) дорожки, а братья помогали убирать снятый дерн, песок...

Отец с большой любовью устраивал домашнее гнездо, но, к сожалению, это продолжалось недолго. Мы начали жить в Буче в 1902 году, а отец умер в 1907-м.

Н.А. Булгакова-Земская

* * *

Когда отец умер, мне было 13 лет. Мне казалось, что мы, дети, плохо его знали. Ну что же, он был профессором, он очень много писал, он очень много работал. Много времени проводил в своем кабинете. И тем не менее вот теперь, оглядываясь на прошлое, я должна сказать: только сейчас я поняла, что такое был наш отец. Это был очень интересный человек, интересный и высоких нравственных качеств... Над его гробом один из студентов, его учеников, сказал: «Ваш симпатичный, честный и высоконравственный облик». Действительно — честный, и чистый, и нравственный, как сказал его студент. Это повторяли и его сослуживцы. Отец проработал в академии 20 лет, и за эти 20 лет у него ни разу не было не только ссоры или каких-нибудь столкновений с сослуживцами, но даже размолвки. Это было в его характере. У него была довольно строгая наружность. Но он был добр к людям, добр по-настоящему, без всякой излишней сентиментальности. И эту ласку к людям, строгую ласку, требовательную, передал отец и нам. В доме была требовательность, была серьезность, но мне кажется, я могу с полным правом сказать, что основным методом воспитания детей у Афанасия Ивановича и Варвары Михайловны Булгаковых были шутка, ласка и доброжелательность. Мы очень дружили детьми и дружили потом, когда у нас выросла семья до десяти человек. Ну, конечно, мы ссорились, было все что хотите, мальчишки и дрались, но доброжелательность, шутка и ласка — это то, что выковало наши характеры.

Н.А. Булгакова-Земская

* * *

Древнюю гражданскую историю нашему курсу читал А.И. Булгаков. Он начал свою преподавательскую деятельность в годы нашего поступления в академию. Я был на его вступительной лекции, которая всем нам не понравилась ни по содержанию, ни по форме... Ораторские приемы у него отсутствовали. Вообще в наше время он успеха не имел. На кафедру он, как и многие другие, попал случайно и никакого тяготения к древней истории не имел. Поэтому уже на второй или, кажется, на третий год после занятия кафедры он бросил ее и перешел на кафедру истории Западных вероисповеданий к которой несколько был подготовлен работой над кандидатской, а затем магистерской диссертацией о секте методистов. В мои студенческие годы он и на этой кафедре слушателей не удовлетворял. Значительно позже, около 1905 г., А.И. приобрел если не авторитет, то симпатии у студентов. Этому благоприятствовало то, что он был человек в обращении простой и любил со студентами говорить по различным вопросам, преимущественно, конечно, богословского характера. В этом случае он был весьма удобным собеседником, так как отличался полной терпимостью к чужим мнениям, а сам иногда любил высказывать такие парадоксальные мысли, которые интриговали и вызывали на спор. Человек он был очень трудолюбивый и постоянно что-нибудь писал, возбуждаемый к этому в значительной мере своей многосемейностью и материальной нуждой. Эта нужда заставила его взять на себя так же должность киевского цензора по иностранной литературе.

В.П. Рыбинский. Воспоминания. Рукопись

Профессор Киевской Духовной Академии Афанасий Иванович Булгаков в мае прошлого года заболел гриппом. Не оправившись достаточно от болезни, приступил к экзаменационным работам, причем обнаружилось у него сильное недомогание и слабость, к сему присоединилось резкое понижение зрения настолько, что больной вынужден был прекратить всякие занятия и приступить к серьезному лечению. В это время оказалось, что вышеописанные явления были результатом заболевания почек, что подтвердилось химически-микроскопическим исследованием выделений.

Несмотря на самое строгое систематическое лечение соответствующей диетой, лекарствами и проч., болезнь подвигалась вперед и в настоящее время как последующее явление, наблюдается изменениями в деятельности сердца — порок.

Означенная болезнь — нефрит требует продолжительного систематического пользования диетой, ваннами и соответствующими климатическими условиями жизни.

1907 года, 15-го февраля. (Отзыв врача КДА о состоянии здоровья А.И. Булгакова).

К. Лепинский

* * *

Афанасий Иванович по внешнему виду был очень крепкий человек и казался совершенно здоровым. Полною неожиданностью поэтому было для всех, когда он вдруг стал хиреть и слепнуть. Врачебное исследование констатировало у него смертельный нефрит. Многосемейность Афанасия Ивановича и тяжелое положение, в которое попадала после его смерти его семья, побудили друзей его быстрым темпом присудить ему за две его работы (нужно сказать, очень слабые) степень доктора и, в видах увеличения пенсии, провести его в и. д. ординарного профессора. В 1907 г. Афанасий Иванович скончался. «В путь всея земли» провожали его с искренним сожалением и сослуживцы, и студенты.

В.П. Рыбинский. Воспоминания. Рукопись

* * *

Покойный профессор, может быть, не принадлежал к числу тех людей, которые с первого же взгляда, с первого слова останавливают на себе внимание; простой, не претенциозный, — Афанасий Иванович для многих, вероятно, мог пройти незамеченным. Но ближайшее знакомство с несомненностью показывало, что это был человек достойный большого уважения и симпатии. При частых беседах с Афанасием Ивановичем легко было убедиться в наличности у него одного чрезвычайно ценного для нашего мятущегося времени качества — именно в том, что почивший представлял собою типичную цельную натуру с довольно законченным миросозерцанием...

Основной чертой мировоззрения Афанасия Ивановича была его церковность. Он был церковным человеком в настоящем лучшем смысле этого слова. Идея Церкви была центральной в его теоретических построениях... почивший профессор был очень далек от того поверхностного либерализма, который с легкостью все критикует и отрицает, но в то же время он был противником и того неумеренного консерватизма, который не умеет различать между вечным и временным, между буквой и духом и ведет к косности церковной жизни и церковных форм.

В.П. Рыбинский

* * *

Это был человек крепкой веры, твердого убеждения, широкой природной доброты и радушия, искренности, простоты и открытости нрава, готовности на всё доброе, отзывчивости к чужому страданию... Но выше всего, к общему нашему назиданию и утешению, поставим мы духовную зрелость почившего, ради которой он и мог быть преставлен Господом.

А.А. Глаголев

* * *

Не послал тебе Господь богатства материального, но дал тебе то, что бесконечно выше и превосходнее такого рода приобретения, — послал тебе счастливейшую семейную жизнь. Хорошая семья всегда, а особенно в нынешнее время — это истинная святыня. И мы видели, и восторгались красотою почившего как семьянина. В твоей семье, этой поистине «малой церкви», среди твоих прекрасных детей, я всегда находил истинную отраду, освежение и ободрение...

Ты жил церковью, ты дышал её живительным воздухом, ты воспитывал своих детей в строго церковном духе...

Д.И. Богдашевский

* * *

«Как хорошо было бы, — говорил ты, — если бы всё было мирно! Как хорошо было бы... Нужно всячески содействовать миру».

«Отпусти», — вот последнее твое предсмертное слово своей горячо любящей тебя и горячо любимой тобою супруге. Ты мог сказать: «Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром»

Д.И. Богдашевский

* * *

Смерть отца для всей семьи была неожиданным и очень страшным ударом. Подумайте, семеро детей осталось на руках у матери, и тем не менее она сумела нам дать радостное детство. Сначала она (видно было это) растерялась, но потом нашла в себе силы. Она была женщина энергичная, очень умная, жизнеспособная и радостная. У нас в доме все время звучал смех.

Н.А. Булгакова-Земская

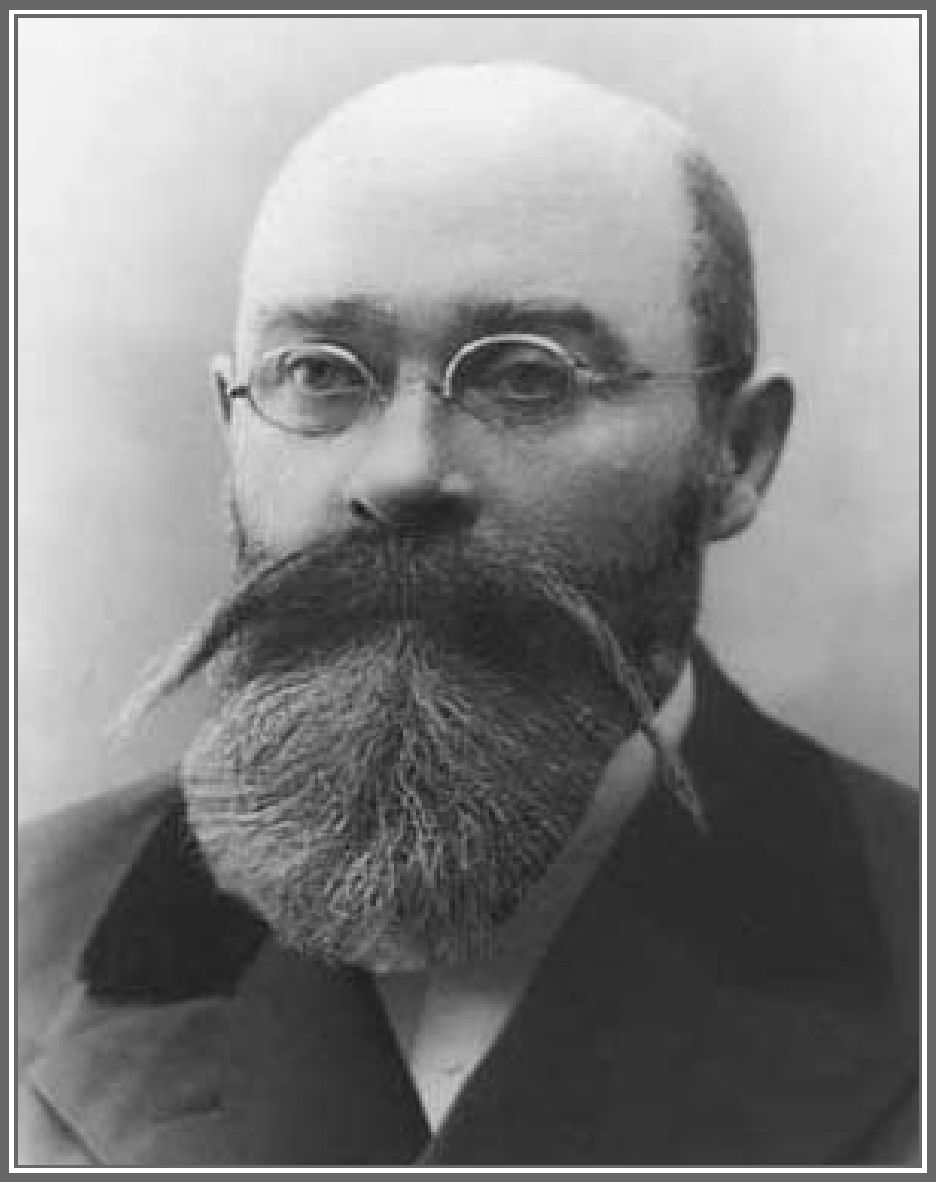

Афанасий Иванович Булгаков, профессор Киевской Духовной Академии, отец писателя. Киев, 1904 г.

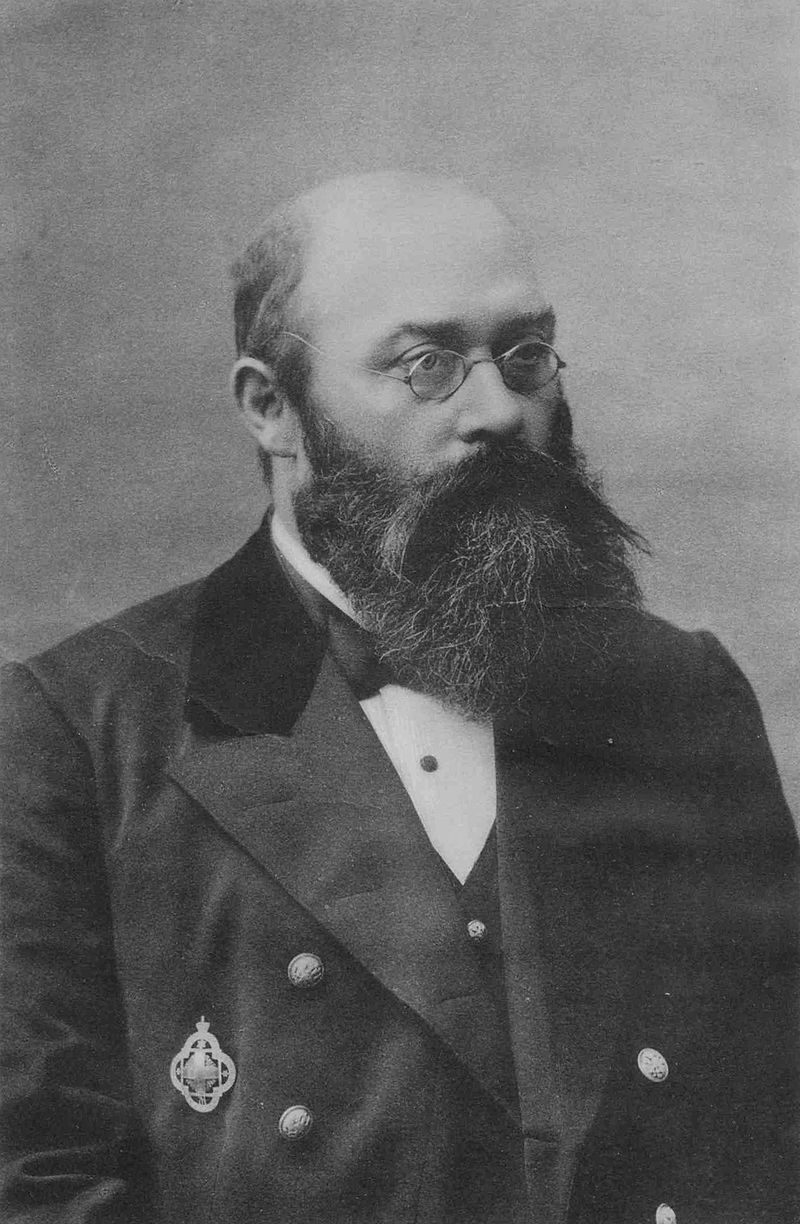

Афанасий Иванович Булгаков

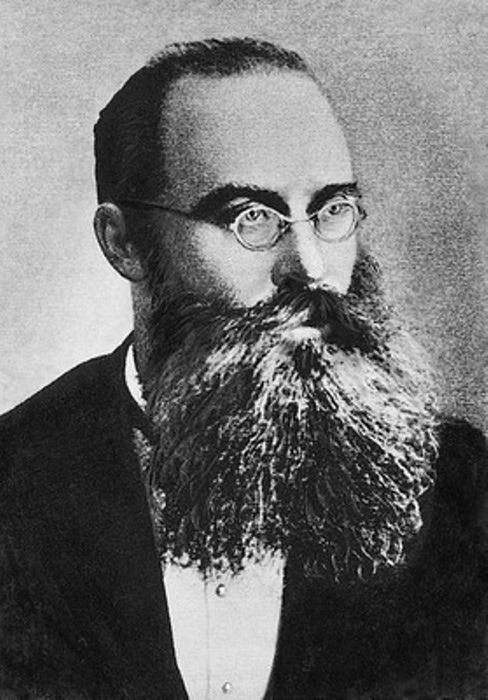

Афанасий Иванович Булгаков

Вся семья в Буче. За полгода до смерти отца. 1906 г. Справа налево (сидят): отец с Лелей, мать, брат отца с Колей; (стоят) Надя, Варя, Вера; в верхнем ряду стоят Михаил и его друг Борис Богданов

Могила Афанасия Ивановича Булгакова на Байковом кладбище в Киеве