В марте 1931 года Булгаков уволился из ТРАМа по собственному желанию. В мае 1931 года он написал письмо Сталину (уже в четвертый раз, причем ответа на предыдущие два так и не было получено). В этом письме он просил об отпуске за границей, чтобы поправить здоровье. Сталин не сказал на этот раз ничего. Но все же Булгаков надеялся на благополучный исход дела, до последнего тянул с ответом своей хорошей знакомой Наталье Алексеевне Векстерн, приглашавшей его отдохнуть в Зубцове на месте слияния Волги с Вазузой, и был разочарован, когда понял, что ответа из Кремля не будет. Это настроение заметно в письме к Векстерн от 1 июля 1931 года: «План мой: сидеть во флигеле одному и писать, наслаждаясь высокой литературной беседой с Вами. Вне писания буду вести голый образ жизни: халат, туфли, спать, есть... Расскажу по приезде много смешного и специально для Вас предназначенного...» В Зубцове ему не понравилось, он жаловался П.А. Маркову: «Ездил на 12 дней в г. Зубцов, купался и писал. Не умею я отдыхать в провинции. Ах и тусклая же скука там, прости Господи! Коровы какие-то ходят! Куры. Но кур, впрочем, люблю. Против кур ничего не имею...»

Летом 1931 года с Булгаковым заключил договор Ленинградский Красный театр «на пьесу о будущей войне». Булгаков принялся сочинять пьесу под названием «Адам и Ева». В пьесе описывается происходящая за сценой новая мировая война, предсказывается победа некоего мирового правительства, во главе которого станут если не прямо коммунисты, то по меньшей мере антифашисты и вообще прогрессивные деятели Земли. Но эту пьесу безо всякой цензуры, без Главреперткома и Главлита отвергли оба театра, с которыми Булгаков заключил договор: в Москве — Вахтанговский, в Питере — Красный. «М. А. читал пьесу в Театре имени Вахтангова в том же году. Вахтанговцы, большие дипломаты, пригласили на чтение Алксниса, начальника Военно-Воздушных Сил Союза... Он сказал, что ставить эту пьесу нельзя, так как по ходу действия погибает Ленинград», — вспоминала Белозерская о том, что происходило в Москве, а в самом обреченном автором на гибель Ленинграде «слушали ее четыре человека: Вольф, Гаккель, Тихантовский и я, — вспоминала заведующая литературной частью театра Е.С. Шереметьева и подытоживала: — К великому нашему огорчению, ставить ее театр не мог. Кажется, меньше всех был расстроен автор. Он объяснил это тем, что когда кончил писать, то ему самому показалось, что, пожалуй, его "Адам и Ева" не выйдут на сцену».

3 октября 1931 года благодаря заступничеству Максима Горького булгаковская пьеса о Мольере была разрешена к постановке Главреперткомом. 12 октября был заключен договор с Ленинградским БДТ («Милый Рувим Абрамович, — писал Булгаков директору БДТ Р.А. Шапиро, — сообщаю, что Мольер разрешен Главным Репертуарным Комитетом к представлению в театрах Москвы и Ленинграда. Разрешение 2029/Н от 3 октября 31-го года. Итак, если Ваш Театр желает играть "Мольера", прошу заключить со мной договор»), а несколькими днями позже — с МХАТом.

В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой приводится отзыв Горького о «Мольере», неизвестно когда написанный и кому адресованный, но, судя по всему, призванный послужить своеобразным пропуском, и потому логично датировать его именно 1931 годом: «О пьесе М. Булгакова "Мольер" я могу сказать, что — на мой взгляд — это очень хорошо, искусстно (Именно так у Горького: «искусстно». — Прим. Е.С. Булгаковой) сделанная вещь, в которой каждая роль дает исполнителю солидный материал. Автору удалось многое, что еще раз утверждает общее мнение о его талантливости и его способности драматурга. Он отлично написал портрет Мольера на склоне его дней. Мольера уставшего от неурядиц его личной жизни и от тяжести славы. Так же хорошо, смело и — я бы сказал — красиво дан Король-Солнце, да и вообще все роли хороши. Я совершенно уверен, что в Художественном театре Москвы пьеса пройдет с большим успехом, и очень рад, что пьеса эта ставится. Отличная пьеса. Всего доброго. А. Пешков».

Кроме этого, в ноябре 1931 года Горький написал письмо Сталину, в котором выступил в защиту Булгакова: «...Булгаков мне "не брат и не сват", защищать его я не имею ни малейшей охоты. Но — он талантливый литератор, а таких у нас — не очень много. Нет смысла делать из них "мучеников за идею". Врага надобно или уничтожить, или перевоспитать. В данном случае я за то, чтоб перевоспитать. Это — легко. Жалобы Булгакова сводятся к простому мотиву: жить нечем. Он зарабатывает, кажется, 200 р. в м<еся>ц. Он очень просил меня устроить ему свидание с Вами. Мне кажется, это было бы полезно не только для него лично, а вообще для литераторов-"союзников". Их необходимо вовлечь в общественную работу более глубоко...»

С Булгаковым Сталин встречаться не стал, но, побывав во МХАТе, спросил о «Турбиных». Об этом факте известно, в частности, из дневника Ю. Слезкина, который при самом разговоре присутствовать вряд ли мог, но легенду и, похоже, весьма правдоподобную записал: «В театральных кругах с определенностью говорят, что МХТ-1 не хлопотал о возобновлении "Д. Т.". Установка одного из актов (лестница) была сожжена за ненадобностью. На премьере "Страха" присутствовал хозяин. "Страх" ему будто бы не понравился, и в разговоре с представителями театра он заметил: "Вот у вас хорошая пьеса 'Дни Турбиных' — почему она не идет?" Ему смущенно ответили, что она запрещена. "Вздор, — возразил он, — хорошая пьеса, ее нужно ставить. Ставьте". И в десятидневный срок было дано распоряжение восстановить спектакль...»

Зрители с восторгом встретили возвращение пьесы. С каждым годом Гражданская война все больше уходила в прошлое, но постановка о ее времени и ее героях оказалась на удивление живуча, не забыта, и популярность ее с годами не иссякла. Напротив, как свидетельствовал Булгаков в письме П.С. Попову: «От Тверской до Театра стояли мужские фигуры и бормотали механически: "Нет ли лишнего билетика?" То же было и со стороны Дмитровки».

В этом же письме Булгаков рассказал, что не стал выходить к зрителям: «...В зале я не был. Я был за кулисами, и актеры волновались так, что заразили меня. Я стал перемещаться с места на место, опустели руки и ноги. Во всех концах звонки, то свет ударит в софитах, то вдруг как в шахте тьма и загораются фонарики помощников и кажется, что спектакль идет с вертящей голову быстротой. <...>

Гонец сказал, что Ка-Эс звонил и спрашивает, где я и как я себя чувствую?.. Я попросил благодарить — чувствую себя хорошо, а нахожусь я за кулисами и на вызовы не пойду. О, как сиял гонец! И сказал, что Ка-Эс полагает, что это — мудрое решение. Особенной мудрости в этом решении нет. Это очень простое решение. Мне не хочется ни поклонов, ни вызовов, мне вообще ничего не хочется, кроме того, чтобы меня Христа ради оставили в покое, чтобы я мог брать горячие ванны и не думать каждый день о том, что мне делать с моей собакой, когда в июне кончится квартирный контракт. <...>

Занавес давали 20 раз. Потом актеры и знакомые истязали меня вопросами — зачем не вышел? Что за демонстрация? Выходит так: выйдешь — демонстрация, не выйдешь — тоже демонстрация. Не знаю, не знаю, как быть».

О своем состоянии в апреле 1932 года Булгаков писал П.С. Попову: «...Теперь уже всякую ночь смотрю не вперед, а назад, потому что в будущем для себя я ничего не вижу. В прошлом же я совершил пять роковых ошибок. <...> Но теперь уже делать нечего, ничего не вернешь. Проклинаю я только те два припадка нежданной, налетевшей как обморок робости, из-за которой я совершил две ошибки из пяти. Оправдание у меня есть: эта робость была случайна — плод утомления. Я устал за годы моей литературной работы. Оправдание есть, но утешения нет».

Сначала все шло хорошо, и на волне бурных репетиций восстанавливаемого спектакля Булгаков заканчивал начатую еще осенью инсценировку «Войны и мира». 27 февраля он отсылает ее в Ленинград (срок договора истекал 1 марта). «Я свалил с плеч инсценировку "Войны и мира", — писал он брату Николаю 13 марта. А 14 марта Большой драматический театр (Ленинград) сообщил ему об отклонении пьесы «Мольер» и расторжении договора. Это сообщение, судя по всему, поразило автора как гром среди ясного неба. Пьесу о Мольере не поставили, несмотря на то, что автору уже был выдан безвозвратный аванс в 1200 рублей.

Удар был страшный, не меньше, чем запрет «Бега» в 1929-м, и именно потому, что он наложился на разрешение «Турбиных». В письме Попову Булгаков говорил: «На Фонтанке, среди бела дня меня ударили сзади финским ножом при молчаливо стоящей публике. <...> Сейчас ко мне наклонилось два-три сочувствующих лица. Видят, плывет гражданин в своей крови. Говорят: "Кричи!!" Кричать, лежа, считаю неудобным. Это не драматургическое дело!..»

В этот раз пьесу сняло не государство, как в 1929 году, ее запретила репутация Булгакова в глазах советской общественности. Единственный театр страны, которого «Мольер» не испугал и который от Булгакова не шарахнулся, был МХАТ, однако растянувшаяся на много лет и окончившаяся неудачей в 1936 году постановка до такой степени измотала автора, что с точки зрения его интересов лучше бы не было ни этого спектакля, ни этой пьесы.

Летом 1932 года Булгаков заключил договор на биографию Мольера для серии «Жизнь замечательных людей». Основанная в 1891 году Флорентием Павленковым и возобновленная несколько десятилетий спустя А.М. Горьким, она должна была в числе самых первых изданий включить в себя жизнеописание великого француза. Он взялся за эту работу, потому что предложение поступило от Горького и потому что ему срочно были нужны деньги. В одном из приарбатских переулков уже шло строительство писательского кооператива, членом которого был Михаил Афанасьевич, и все его сбережения «слопал Нащокинский переулок, в котором надстраивается дом». Жизнь на Пироговке давно стала для него невыносима: он был измучен сырым домом, под окнами которого грохотал трамвай, он устал от жены, а она устала от него.

18 июля он заключил договор с Театром-студией Ю.А. Завадского на перевод пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве». В счет этого договора Булгаков написал по канве «Мещанина во дворянстве» пьесу «Полоумный Журден» — вольный перевод мольеровского произведения. Закончил работу над пьесой в ноябре этого же года. К сожалению, ее так и не поставили.

В июне этого же года в жизни Булгакова произошло еще одно значительное событие. Елена Сергеевна рассказывала, что они встретились — впервые после полутора лет разлуки, в ресторане «Метрополь», на людях, при посредстве Ф.Н. Михальского, давнего друга Елены Сергеевны. Обоим стало ясно, что они по-прежнему любят друг друга. Елена Сергеевна уехала с детьми в Лебедянь. Она написала мужу письмо — «Отпусти меня!..» «Молила бога об ответе — и откуда-то сверху упал конверт: бросил в форточку почтальон... Пошла искать место, где бы прочесть без детей. Читала в деревенской уборной, солнце сквозь щели, жужжали мухи. С тех пор люблю жужжанье мух. Шиловский отпускал меня. Он писал: "Я относился к тебе как к ребенку, был неправ... Можно мне приехать?" Приехал, жил несколько дней. Вдруг — стал умолять, чтобы осталась в доме. Я, дура, согласилась», — вспоминала она. В конце лета вернулась в Москву. «Миша сказал мне, когда узнал, что я собираюсь остаться в доме, — "Ты что, с ума сошла?" Я написала Шиловскому в Сочи. М. А. приписал: "Дорогой Евгений Александрович, пройдите мимо нашего счастья...". Шиловский прислал ответ — мне. Была приписка: "Михаил Афанасьевич, то, что я делаю, я делаю не для Вас, а для Елены Сергеевны". Миша побледнел. Всю жизнь это горело на его лице как пощечина».

3 октября 1932 года Булгаков развелся с Белозерской и на следующий день официально женился на Елене Сергеевне Шиловской, ставшей с того дня Булгаковой. Это был третий и последний брак у каждого из них. Вместе они поехали в Ленинград для решения вопросов, связанных с постановкой там «Мертвых душ» и «Бега». После возвращения, в конце октября, Елена Сергеевна вместе с младшим сыном Сережей переехала к Булгакову в его квартиру на Большой Пироговской улице.

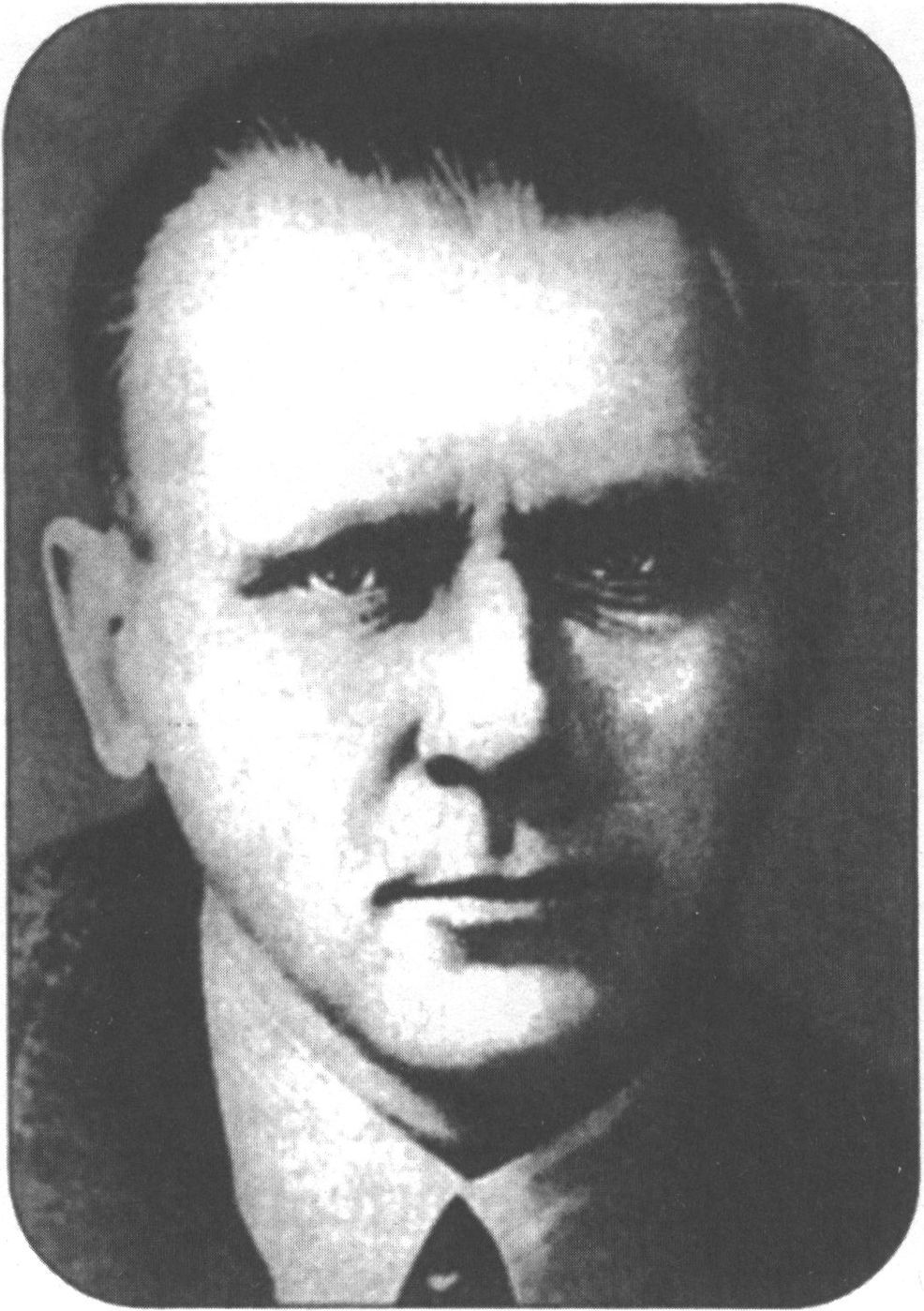

М.А. Булгаков. 1932 г.

Е.С. Булгакова. Москва. 1930-е гг.