В январе 1929 года специальная комиссия, в которую вошли К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович и А.П. Смирнов, приняли решение признать «нецелесообразным постановку этой пьесы в театре». «Запрещение "Бега" было горьким ударом для всей молодой труппы театра, а для Булгакова — почти катастрофой», — вспоминал режиссер П.А. Марков. «Ужасен был удар, когда ее запретили. Как будто в доме объявился покойник...» — писала Л.Е. Белозерская.

Для Булгакова запрет пьесы стал сильным ударом. Белозерская писала: «Вспоминаю, как постепенно распухал альбом вырезок с разносными отзывами и как постепенно истощалось стоическое к ним отношение со стороны М.А., а попутно истощалась и нервная система писателя: он стал раздражительней, подозрительней, стал плохо спать, начал дергать головой и плечом (нервный тик)...» На людях он не давал воли своим чувствам, загонял их вовнутрь, отчего они делались еще мучительнее, но в душе несомненно страдал, причем поделиться этим страданием ему было не с кем.

Актер МХАТа Евгений Калужский вспоминал: «Булгаков ни разу не обмолвился о себе или о своих интересах. Его мучило то положение, в которое он, как казалось, невольно ставил театр. В то время на Художественный театр было и без того много нападок за его якобы отставание от современности, неспособность отобразить ее, за мертвую академичность. Михаил Афанасьевич похудел, осунулся, во взгляде появилась настороженность и печаль. <...> Встречаться и видеть Михаила Афанасьевича стало просто тяжело. Держался он всегда мужественно, корректно и достойно, но глаза выдавали глубокую печаль».

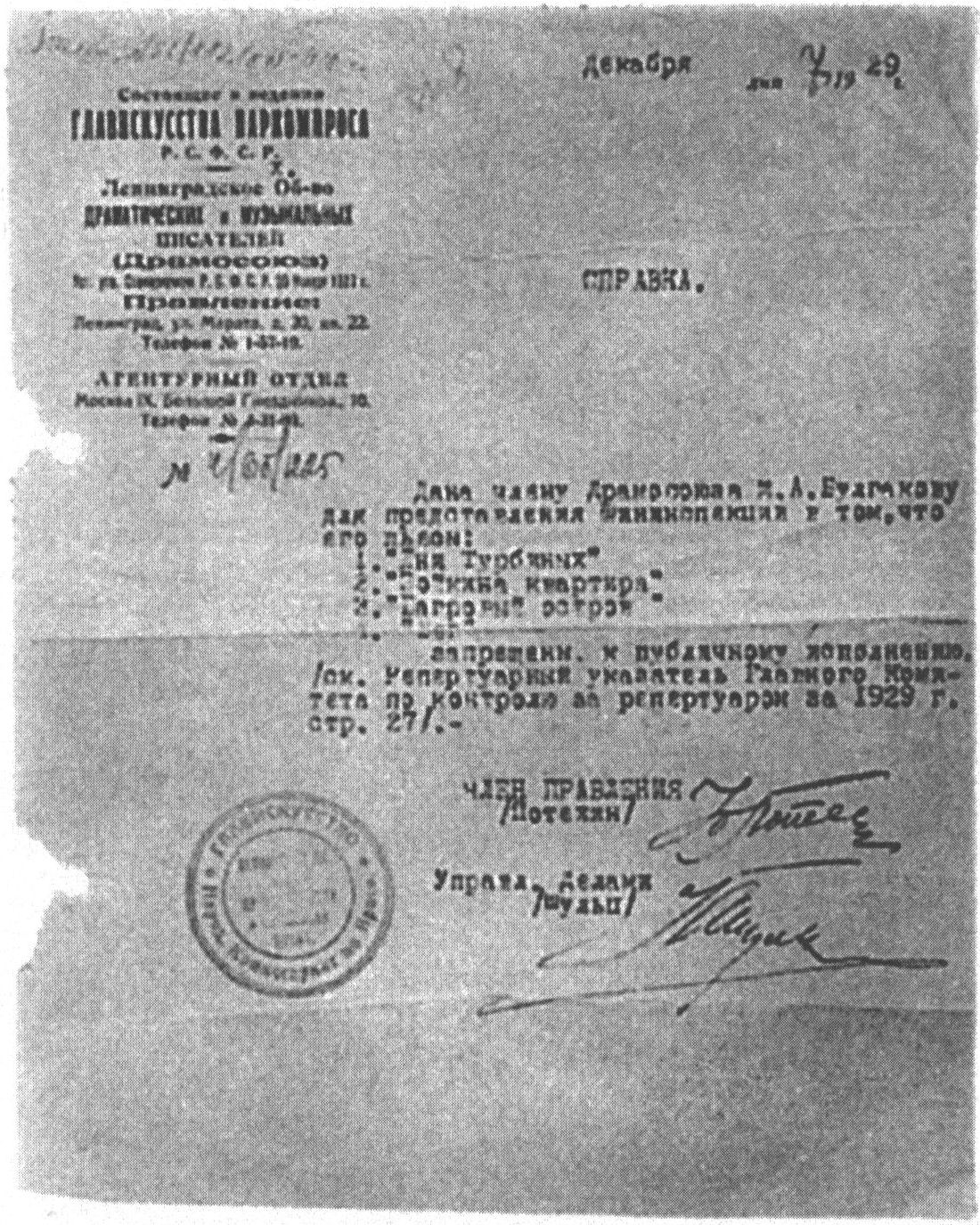

Булгаков чувствовал себя так, как будто от него отреклись. К тому же вслед за «Бегом» запретили и те три пьесы, что шли в московских театрах, давая автору и доходы, и уверенность в себе. Сняли «Зойкину квартиру» и «Дни Турбиных», затем запретили «Багровый остров». Булгаков решил уехать за границу. 30 июля 1929 года он написал заявление на имя А.И. Свидерского, в котором говорил: «Вся пресса направлена была к тому, чтобы прекратить мою писательскую работу, и усилия ее увенчались к концу десятилетия полным успехом: с удушающей документальной ясностью я могу сказать, что я не в силах больше существовать как писатель в СССР». В конце заявления он написал: «Теперь мое положение стало ясным: ни одна строка моих произведений не пройдет в печать, ни одна пьеса не будет играться, работать в атмосфере полной безнадежности я не могу, за моим писательским уничтожением идет материальное разорение, полное и несомненное. <...> Я прошу Правительство СССР обратить внимание на мое невыносимое положение и разрешить мне выехать вместе с моей женой Любовью Евгеньевной Булгаковой за границу на тот срок, который будет найден нужным».

Свидерский принял Михаила Афанасьевича, после чего написал секретарю ЦК ВКП(б): «Я имел продолжительную беседу с Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обреченного. Я даже не уверен, что он нервно здоров. Положение его действительно безысходное. Он, судя по общему впечатлению, хочет работать с нами, но ему не дают и не помогают в этом. При таких условиях удовлетворение его просьбы является справедливым».

3 августа Смирнов обратился к В.М. Молотову: «Посылая Вам копии заявления литератора Булгакова и письма Свидерского, — прошу разослать их всем членам и кандидатам Политбюро. Со своей стороны считаю, что в отношении Булгакова наша пресса заняла неправильную позицию. Вместо линии на привлечение его и исправление — практиковалась только травля, а перетянуть его на нашу сторону, судя по письму т. Свидерского, можно. Что же касается просьбы Булгакова о разрешении ему выезда за границу, то я думаю, что ее надо отклонить. Выпускать его за границу с такими настроениями — значит увеличить число врагов. Лучше будет оставить его здесь, дав АППО ЦК указания о необходимости поработать над привлечением его на нашу сторону, а литератор он талантливый и стоит того, чтобы с ним повозиться. Нельзя пройти мимо неправильных действий ОГПУ по части отобрания у Булгакова его дневников. Надо предложить ОГПУ дневники вернуть».

В письме брату Николаю, который жил в Париже, 24 августа 1929 года он написал: «Все мои пьесы запрещены к представлению в СССР, и беллетристической ни одной строки моей не напечатают. В 1929 году совершилось мое писательское уничтожение. Я сделал последнее усилие, в котором прошу меня с женой моей выпустить за границу на любой срок. В сердце у меня нет надежды. <...> Вокруг меня ползет змейкой темный слух о том, что я обречен во всех смыслах. В случае, если мое заявление будет отклонено, игру можно считать оконченной, колоду скидывать, свечи тушить. <...> Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели это лишь вопрос срока, если, конечно, не произойдет чуда. Но чудеса случаются редко».

3 сентября Булгаков написал письмо секретарю ЦИК Союза ССР Абелю Софроновичу Енукидзе с просьбой «выехать за границу на тот срок, который Правительство Союза найдет нужным назначить мне». В этот же день аналогичное письмо отправлено Горькому: «Все запрещено, я разорен, затравлен, в полном одиночестве. Зачем держать писателя в стране, где его произведения не могут существовать? Прошу о гуманной резолюции — отпустить меня». К Горькому Булгаков снова обратился через три с половиной недели с риторическим вопросом: «Зачем задерживают в СССР писателя, произведения которого существовать в СССР не могут? Чтобы обречь его на гибель?»

Однако ответом на все письма Горькому было молчание, если не считать возвращенных позднее дневников. Осенью 1929 года стали изымать из библиотек его книги. В октябре было разослано инструктивное письмо Главполитпросвета «О пересмотре книжного состава массовых библиотек», где, в частности, говорилось: «Из небольших библиотек должны быть изъяты: 1. Произведения, даже и значительные в отношении литературного мастерства, проводящие настроения неверия в творческие возможности революции, настроения социального пессимизма. Например: М.А. Булгаков. Дьяволиада. "Недра". 1926».

Несмотря на неудачи, Булгаков начал работу над новой пьесой под названием «Кабала святош», о знаменитом французском комедиографе Мольере. Во время обсуждения пьесы в МХАТе Булгаков говорил о том, что «хотел написать пьесу о светлом, ярком гении Мольера, задавленном черной кабалой святош при полном попустительстве абсолютной, удушающей силы короля. Такая пьеса нужна советскому зрителю». 19 января автор прочитал «Кабалу святош» во МХАТе, который пьесу, хотя и с оговорками, но одобрил («Пьеса Булгакова — это очень интересно. Не отдаст ли он ее кому-нибудь другому? Это было бы жаль», — писал 10 февраля из Ниццы К.С. Станиславский Л.М. Леонидову), но на этот раз никто из режиссеров не стал спешить ее репетировать.

Булгаков устроил 11 февраля 1930 года публичное чтение в помещении Драмсоюза, а 18 марта пьеса была Главреперткомом запрещена. И вот тогда, десять дней спустя после отказа Главреперткома разрешить «Кабалу святош», писатель обратился с новым и очень длинным для документа этого рода письмом к правительству, в котором говорил, что полное запрещение его произведений в СССР делает невозможным поддерживать даже простое физическое существование и потому просил разрешить ему выезд за границу. Известно, что через две с половиной недели после отправки письма Булгакову позвонил сам Сталин. В результате состоявшегося разговора была удовлетворена просьба писателя о назначении его во МХАТ режиссером-ассистентом.

В это непростое для писателя время в его жизни произошло еще одно важное событие, в начале 1929 года он познакомился с Еленой Сергеевной Шиловской, позднее ставшей его третьей женой. Большинство исследователей считают, что именно она стала прообразом Маргариты в самом известном произведении Булгакова.

Вот как вспоминала об этой встрече Любовь Евгеньевна Белозерова: «В 29—30 гг. мы с М.А. поехали как-то в гости к его старым знакомым, мужу и жене Моисеенко (жили они в доме Нирензее в Гнездниковском переулке). За столом сидела хорошо причесанная интересная дама — Елена Сергеевна Нюренберг, по мужу Шиловская. Она вскоре стала моей приятельницей и начала запросто и часто бывать у нас в доме. Так на нашей семейной орбите появилась эта женщина, ставшая впоследствии третьей женой М.А. Булгакова».

Сама Елена Сергеевна вспоминала: «Я была просто женой генерал-лейтенанта Шиловского, прекрасного, благороднейшего человека. Это была, что называется, счастливая семья: муж, занимающий высокое положение, двое прекрасных сыновей. Вообще все было хорошо. Но когда я встретила Булгакова случайно в одном доме, я поняла, что это моя судьба, несмотря на все, несмотря на безумно трудную трагедию разрыва. Я пошла на все это, потому что без Булгакова для меня не было ни смысла жизни, ни оправдания ее... Это было в 29-м году в феврале, на масляную. Какие-то знакомые устроили блины. Ни я не хотела идти туда, ни Булгаков, который почему-то решил, что в этот дом он не будет ходить. Но получилось так, что эти люди сумели заинтересовать составом приглашенных и его, и меня. Ну, меня, конечно, его фамилия. В общем, мы встретились и были рядом. Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае, с моей стороны, любовь на всю жизнь».

Булгаков писал Елене Сергеевне летом 1929 года, когда она отдыхала в Ессентуках, в конверты он вкладывал лепестки красных роз. Для нее он начал повесть-исповедь «Тайному другу»: «Бесценный друг мой! Итак, Вы настаиваете на том, чтобы я сообщил Вам в год катастрофы, каким образом я сделался драматургом? Скажите только одно — зачем Вам это? И еще: дайте слово, что Вы не отдадите в печать эту тетрадь даже и после моей смерти». Из этого произведения позднее вырос «Театральный роман».

Роман Булгакова и Елены протекал незамеченным от ее мужа почти два года. Она приходила в квартиру на Пироговской, там перепечатывала «Кабалу святош», там он делился с ней самым сокровенным, и в том числе, несомненно, мыслями об отъезде за границу. Она была в курсе содержания его писем и через пару дней после того как любовники разнесли их, причем «адресатами были: Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Ягода, Бубнов (Нарком тогда просвещения) и Ф. Кон», — вспоминала Елена Сергеевна, — к Булгаковым пришли два молодых человека. Это были представители Театра рабочей молодежи (ТРАМ) с предложением работы. Разумеется, Булгаков принял это предложение.

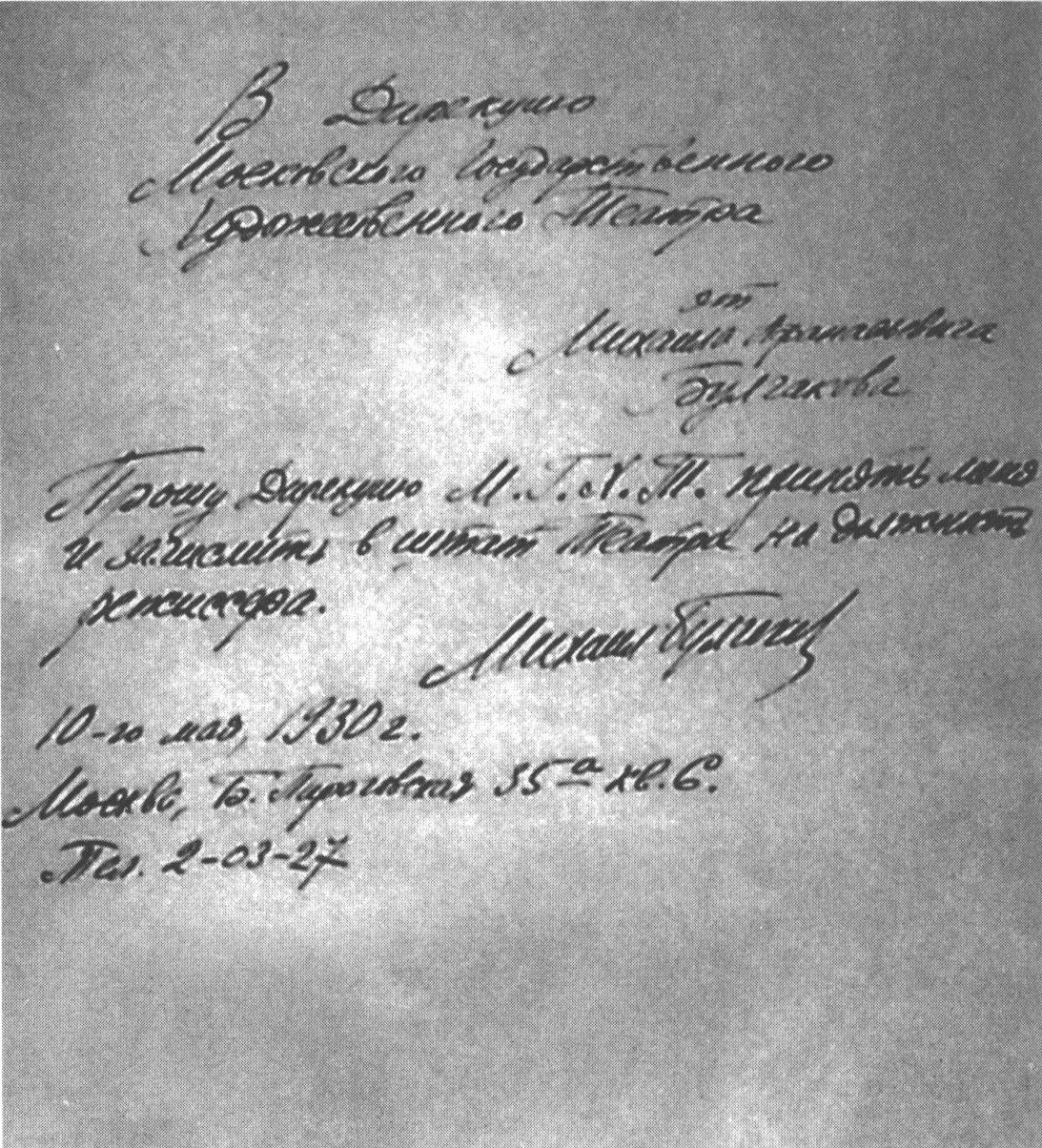

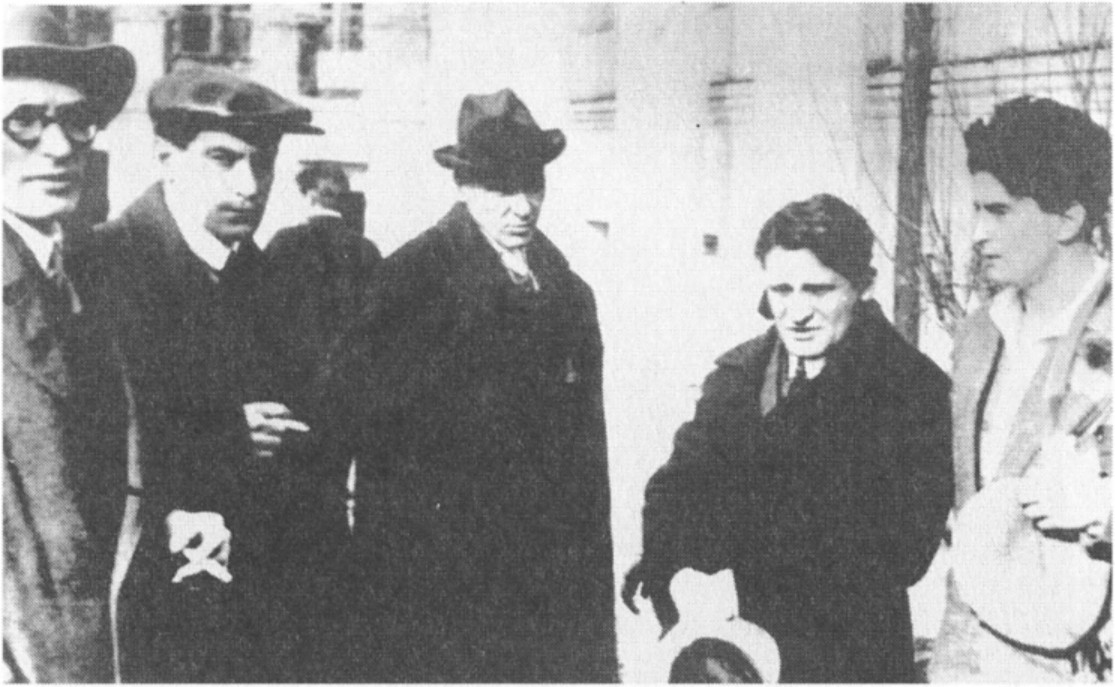

12 апреля 1930 года на копии булгаковского письма, направленного в ОГПУ, Г.Г. Ягода оставил резолюцию: «Надо дать возможность работать, где он хочет. Г. Я. 12 апреля». А 14 апреля произошло самоубийство Маяковского. Булгаков и Маяковский никогда не были близки, но известие о самоубийстве потрясло писателя. Сохранилась фотография, сделанная в день похорон. На ней Булгаков изображен с двумя «гудковцами» — Олешей и Катаевым. Это было 17 апреля. А на следующий день Булгакову позвонил Сталин. Благодаря этому звонку Булгаков получил работу и во МХАТе. «На следующий день после разговора, — вспоминала Е.С. Булгакова, — M. A пошел в МХАТ и там его встретили с распростертыми объятиями. Он что-то пробормотал, что подаст заявление... — Да боже ты мой! Да пожалуйста! Да вот хоть на этом... (и тут же схватили какой-то лоскут бумаги, на котором М. А. написал заявление). И его зачислили ассистентом-режиссером в МХАТ».

Один из друзей Булгакова Сергей Александрович Ермолинский вспоминал: «Тогда, в тридцатом, лишь после сталинского звонка мгновенно затрещал замерший его телефон. Восторженно поздравляли притаившиеся мхатовцы своего любимого драматурга, впавшего в скандальную немилость. Эх, эх, какое было время! Тотчас из дирекции театра звонили по делу. Стоял прямо-таки праздничный звон-перезвон...».

Для 39-летнего Булгакова наступил новый период, он перестал быть свободным художником, потеряв статус, в котором пребывал последние три года, и снова стал советским служащим с твердым окладом, штатным расписанием, местом службы, отпуском, начальством. Но в то же время он почувствовал себя защищенным. Его многочисленные критики притихли как по команде. Некоторое время он с уверенностью смотрел в будущее. Первой работой, которую Булгакову поручили во МХАТе, стала инсценировка «Мертвых душ». Над этой постановкой он работал весь май, но первый вариант его инсценировки был отвергнут Художественным советом театра.

Летом 1930 года Булгаков поехал вместе с артистами ТРАМа в Крым, отправив с дороги законной жене письмо: «Ну, Любаня, можешь радоваться. Я уехал! Ты скучаешь без меня, конечно? <…> Жаль, что не было возможности мне взять тебя (совесть грызет, что я один под солнцем)». А уже по приезде в Крым послал телеграмму даме сердца: «Убежден ваше ведомство может срочно приобрести Москве курбюро путевку южный берег Крыма <…> Как здоровье? Привет вашему семейству».

В августе или сентябре этого года ленинградский Красный театр предложил Булгакову написать для них пьесу, в октябре он побывал в Ленинграде, встречался с руководством театра, обговаривал детали будущей постановки. Все лето и осень Булгаков переделывал «Мертвые души» для МХАТа, 2 декабря состоялась первая репетиция пьесы. Репетиции продолжались и в январе — феврале 1931 года. Премьера «Мертвых душ» во МХАТе состоялась 28 ноября 1932 года.

В декабре 1930 — январе 1931 года Елена Сергеевна Шиловская была в подмосковном доме отдыха. Булгаков несколько раз приезжал к ней. Однажды, рассказывала она нам, пришел на лыжах, замерзший, но она побоялась оставить его, даже напоить чаем, тут же отправила обратно. Их отношения расцветали, развивались все более бурно. На последнем листе романа «Белая гвардия» запись рукою Булгакова: «Справка. Крепостное право было уничтожено в ... году. Москва 5.II.31 г.» (В тот же день на издании второй части романа надпись «Муза, муза моя...»). Полтора года спустя Булгаков припишет: «Несчастие случилось 25.II.1931 года». В этот день произошел разрыв Булгакова и Шиловской по настоянию узнавшего обо всем ее мужа.

Марика Артемьевна Чимишкиан, к тому времени уже около года как жена С.А. Ермолинского, рассказывала подробности того скандала: «По-моему, в начале весны я прихожу как-то к Елене Сергеевне на Ржевский. Она ведь дружила с Любовью Евгеньевной, и мы все с ней были хорошо знакомы, она была на нашей свадьбе с Ермолинским. Прихожу — мне открывает дверь Шиловский, круто поворачивается и уходит к себе, почти не здороваясь. Я иду в комнату к Елене Сергеевне, у нее маникюрщица, она тоже как-то странно со мной разговаривает. Ничего не понимаю, прощаюсь, иду к Булгаковым на Пироговскую, говорю: "Не знаете — что там происходит?.." Они на меня как напустятся: "Зачем ты к ним пошла? Они подумали, что это мы тебя послали!" Люба говорит: "Ты разве не знаешь?" — "Нет, ничего не знаю". — "Тут такое было! Шиловский прибегал, грозил пистолетом..." Ну, тут они мне рассказали, что Шиловский как-то открыл отношения Булгакова с Еленой Сергеевной. Люба тогда против их романа, по-моему, ничего не имела. У нее тоже были какие-то свои планы...» Елена Сергеевна дала слово не искать с ним встреч, не подходить к телефону.

Справка о запрещении трех булгаковских пьес. Декабрь 1929 г.

Заявление М.А. Булгакова в дирекцию МХАТ, написанное после телефонного разговора со Сталиным

М. Файнзильберг, В. Катаев, М. Булгаков, Ю. Олеша, И. Уткин на похоронах Маяковского. 17 апреля 1930 г. Фото И. Ильфа

Елена Сергеевна — еще Шиловская. 1920-е годы