Когда теперь мои молодые друзья, прочитав «Мастера и Маргариту» и «Белую гвардию», «Кабалу святош» и «Дни Турбиных», начинают расспрашивать меня, каким был Булгаков «в жизни», каким я его знал, каким запомнил, — я всегда ловлю себя на том, что у меня безнадежно не получается цельности даже внешнего портрета. Портрет расплывается, как только попытаешься слить воедино особенности его внешности — лица, рук, фигуры, походки, манеры. Боишься литературности. Вот и приходится ограничиваться тем, что сразу подсказывает память, то есть какими-то отдельностями и штрихами, не сведенными воедино. Тогда начать можно, кажется, с чего угодно: хотя бы с того, каким крепким, небезразличным, всегда что-то значащим было его рукопожатие. И тогда сразу вспомнится его пристальный, ясный, прямо тебе в глаза проникающий взгляд, подвижность плотной, спортивной фигуры, острый угол всегда чуть приподнятого правого плеча, чуть откинутая назад светловолосая голова... Но тут же возникают какие-то уточнения: ясный взгляд? — да, но эти серо-голубые глаза были с каким-то стальным оттенком; стремительный, легкий? — да, но я видел его иногда и тяжелым, погасшим, бесконечно усталым. Особенно в последние годы.

Однако стоит заговорить о его внутреннем мире, о его нравственной сущности, — тут уже можно обойтись без поправок. Какой был Булгаков человек? На это можно ответить сразу. Бесстрашный — всегда и во всем. Ранимый, но сильный. Доверчивый, но не прощающий никакого обмана, никакого предательства. Воплощенная совесть. Неподкупная честь. Все остальное в нем, даже и очень значительное, — уже вторично, зависимо от этого главного, привлекавшего к себе как магнит. Что же касается его таланта, таланта его ума и души, а не только художественного мастерства, — ну, об этом, разумеется, разговор должен быть особый, и кратким он быть не может. В воспоминаниях его, вероятно, можно разве только коснуться.

Лет двадцать тому назад я попытался написать воспоминания о нем по просьбе его жены, Елены Сергеевны Булгаковой, и, так как она их одобрила, я потом много раз читал их на вечерах, посвященных его памяти, — тоже почти всегда по ее инициативе. Кое-что я добавлял к уже написанному во время этих чтений, на ходу, отрываясь от рукописи. Что-то припомнилось мне при перечитывании моих дневников тех лет. Что-то потребовало уточнения еще раньше, когда Елена Сергеевна прочитала мне отрывки из своего дневника, имевшие то или иное отношение ко мне. Вот почему я решаюсь опубликовать теперь эти воспоминания в несколько расширенном виде.

Когда я впервые увидел Михаила Афанасьевича Булгакова, мы были очень далеко друг от друга: было это 7 октября 1926 года, на втором представлении «Дней Турбиных». В сером костюме, особенно выделявшем его среди актерских костюмов и гримов, без улыбки, как-то чуть боком, он стоял на сцене в окружении влюбленно смотревших на него молодых актеров, угловато кланяясь то им, то бешено аплодировавшему залу. А я стоял, стиснутый толпой, в боковом проходе верхнего яруса, как и все кругом, ошеломленный, потрясенный этим спектаклем, который с первой минуты захватил меня целиком. Мне все еще виделась белая лестница киевской Александровской гимназии с мечущимися по ней юнкерами и гимназистами. Вставало за окном багровое зарево, самоубийственной решимостью горели черные глаза Хмелева — Алексея. Николка — Кудрявцев с криком «Этого быть не может! Алеша, поднимись!» подхватывал беспомощно катившееся по ступеням уже мертвое лицо и, хромая, бежал от стрелявших ему вслед по ногам петлюровцев. Мне все еще слышался тихий, неотступный, все один и тот же вопрос Елены — Соколовой: «Где Алексей?» — когда в турбинский дом принесли раненого Николку.

После этой сцены был антракт; в зале зажегся свет, капельдинеры отворили двери в фойе. Но ни один человек, буквально ни один, не вышел из зала, так и остались все на своих местах, молчали или разговаривали вполголоса.

Для меня это было время первой влюбленности в Художественный театр. «Царь Федор Иоаннович» с Москвиным, «Дядя Ваня» со Станиславским — Астровым, Качалов — Ивар Карено («У врат царства» Гамсуна) — все это уже стало для меня близким и несравненным. «Дни Турбиных» Булгакова впервые открыли мне всю значительность, всю силу обаяния современной пьесы в любимом театре.

Мне было пятнадцать лет. Меньше всего я был тогда способен разбираться в социальных проблемах пьесы. Задумываться над этим я стал гораздо позже. А тогда, в тот незабываемый вечер, я был просто захвачен врасплох. Я и не заметил, как перестал быть зрителем, как меня затянуло в какой-то совершенно новый для меня мир — в тревожную, зыбкую и, конечно, уже заранее обреченную жизнь турбинского дома, за стенами которого бушуют метели грозного восемнадцатого года. Течение жизни в этой уютной турбинской столовой с горящим камином и кремовыми шторами, где то и дело гаснет свет в люстре и слышатся отдаленные орудийные залпы за окнами, было волнующе-ощутимым, очевидно, в силу своей подспудной глубины и взрывчатой напряженности. Это течение жизни волновало тем более остро, что даже под знаком обреченности оно все еще оставалось таким бурным, многоцветным и разноголосым. Оно еще допускало, оно еще вбирало в себя и бездумное мальчишеское молодечество Николки — Кудрявцева с его гитарой и «кухаркиными песнями», и какое-то особенное изящество «золотой» Елены — Соколовой, и смешную хрипатую растерянность Яншина — Лариосика, «кузена из Житомира», которого невозможно было с первой же минуты не полюбить так же, как его полюбили в семье Турбиных, и даже пьяное отчаяние Мышлаевского — Добронравова, — пока все это не покрывалось траурным флером трагического провидения Алексея Турбина — Хмелева. О том, что поразило, что потрясло меня в дальнейших, кульминационных сценах спектакля, я уже сказал. С тех пор «Дни Турбиных» навсегда остались для меня одним из самых сильных — не впечатлений даже, а переживаний в театре.

Позднее, когда я уже работал в МХАТе, я узнал, что у Булгакова было двойное право на премьере «Турбиных» выходить кланяться вместе с исполнителями и ставившим пьесу И.Я. Судаковым (выпускал спектакль в качестве его художественного руководителя К.С. Станиславский, но его в тот вечер в театре не было): Булгаков был не только автором, но, по существу, и режиссером, душой всего спектакля, повседневным вдохновителем его захватывающей правды. Не потому ли его всегда так любили все «турбинцы»? Ведь успех этого спектакля на долгие годы вперед определил судьбу нового, молодого поколения актеров МХАТа.

Второй раз я увидел Булгакова тоже на сцене, но уже девять лет спустя и совсем в другом качестве. На одной из генеральных репетиций «Пиквикского клуба» К.С. Станиславский принимал первую самостоятельную режиссерскую работу В.Я. Станицына. Мне повезло, я сидел совсем близко от Константина Сергеевича, слышал и потом записал кое-что из того, что он говорил шепотом режиссеру.

Началась сцена «В суде». «Президент» суда, в тяжелом седом парике, с багровым толстым носом и злющими глазками, расставив локти, приступил к допросу. Президент этот, как известно, почему-то яростно ненавидит всех животных и потому не выносит никаких метафор или сравнений из животного мира, а тут ими, как на грех, так и прыщет судейское красноречие. Знаменитая реплика: «Да бросьте вы зверей или я лишу вас слова!» — прозвучала с такой неподдельной яростью, что захохотал весь зал, а громче всех Станиславский. «Кто это?» — быстро прошептал он Станицыну, не узнавая актера. «Булгаков». — «Какой Булгаков?» — «Да наш, наш Булгаков, писатель, автор «Турбиных». — «Не может быть». — «Да Булгаков же, Константин Сергеевич, ей-богу!» — «Но ведь он же талантливый...» И опять захохотал на что-то, громко и заразительно, как умел хохотать на спектакле только Станиславский.

Для Константина Сергеевича появление Булгакова на сцене в «Пиквикском клубе» было неожиданностью, а между тем ведь это он первый, и давно уже, увидел в Булгакове не только драматурга, но и многообещающего режиссера и потенциального актера. Вот его письмо от 4 сентября 1930 года из Баденвейлера по поводу вступления Булгакова в Художественный театр в качестве режиссера-ассистента:

«Дорогой и милый Михаил Афанасьевич!

Вы не представляете себе, до какой степени я рад Вашему вступлению в наш театр. Мне пришлось поработать с Вами лишь на нескольких репетициях «Турбиных», и я тогда почувствовал в Вас режиссера (а может быть, и артиста?!).

Мольер и многие другие совмещали эти профессии с литературой!

От всей души приветствую Вас, искренне верю в успех и очень бы хотел поскорее поработать вместе с Вами».

Я уже больше года работал в Литературной части театра и, следовательно, был причастен к составлению его репертуара. Я не мог не думать о Булгакове, о том, как побудить его написать для МХАТа новую пьесу, мечтал об этом во сне и наяву. Меня страшно интересовала и старая его пьеса «Бег», которая несколько лет тому назад репетировалась в блестящем составе исполнителей (Хмелев, Андровская, Станицын, Тарасова, Ершов, Прудкин), а потом репетиции прекратились. Тем не менее «Бег» никогда не исчезал окончательно из поля зрения театра, о нем продолжали с восхищением вспоминать, пытались даже включить его в план сезона, и снова приходилось от этого отказываться — откладывать до более благоприятного времени. А я знал эту пьесу только понаслышке. Вот я и решился как-то подойти к Михаилу Афанасьевичу в чайном фойе, где он иногда любил посидеть за столиком и где его тут же со всех сторон буквально облепляла актерская молодежь, так и смотревшая ему в рот, когда он что-нибудь рассказывал. Я попросил у него «Бег» — почитать. Он сказал, что это вполне возможно, что даст с удовольствием, но только если я приду к нему домой и у него прочитаю пьесу. Потом оказалось, что ему тоже хотелось познакомиться, что он ко мне приглядывался.

В назначенный вечер я пришел к нему на улицу Фурманова (б. Нащокинский переулок). Он сам открыл мне дверь, против которой на стене прихожей висел плакат с бутылкой, накрест перечеркнутой красным штрихом, и изречением: «Водка — враг, сберкасса — друг». Меня тут же сразу обласкала его жена Елена Сергеевна. Мне очень понравилась вся обстановка маленькой квартиры: старинная мебель, уютные настольные лампы, раскрытый рояль с «Фаустом» на пюпитре, цветы.

В кабинете было множество книг, впрочем, как и в коридоре, столовой, — везде. Меня поразило обилие всевозможных толковых и фразеологических словарей на нескольких иностранных языках, справочников, кулинарных книг, гороскопов, толкователей снов — сонников, разных альманахов и путеводителей по городам и странам.

Много было книг не только классиков, но и писателей как бы второго ряда — Вельтмана, Полевого, Нарежного, их редко встретишь в писательских библиотеках. А вот сугубо научных книг было крайне мало (это все я рассмотрел уже потом).

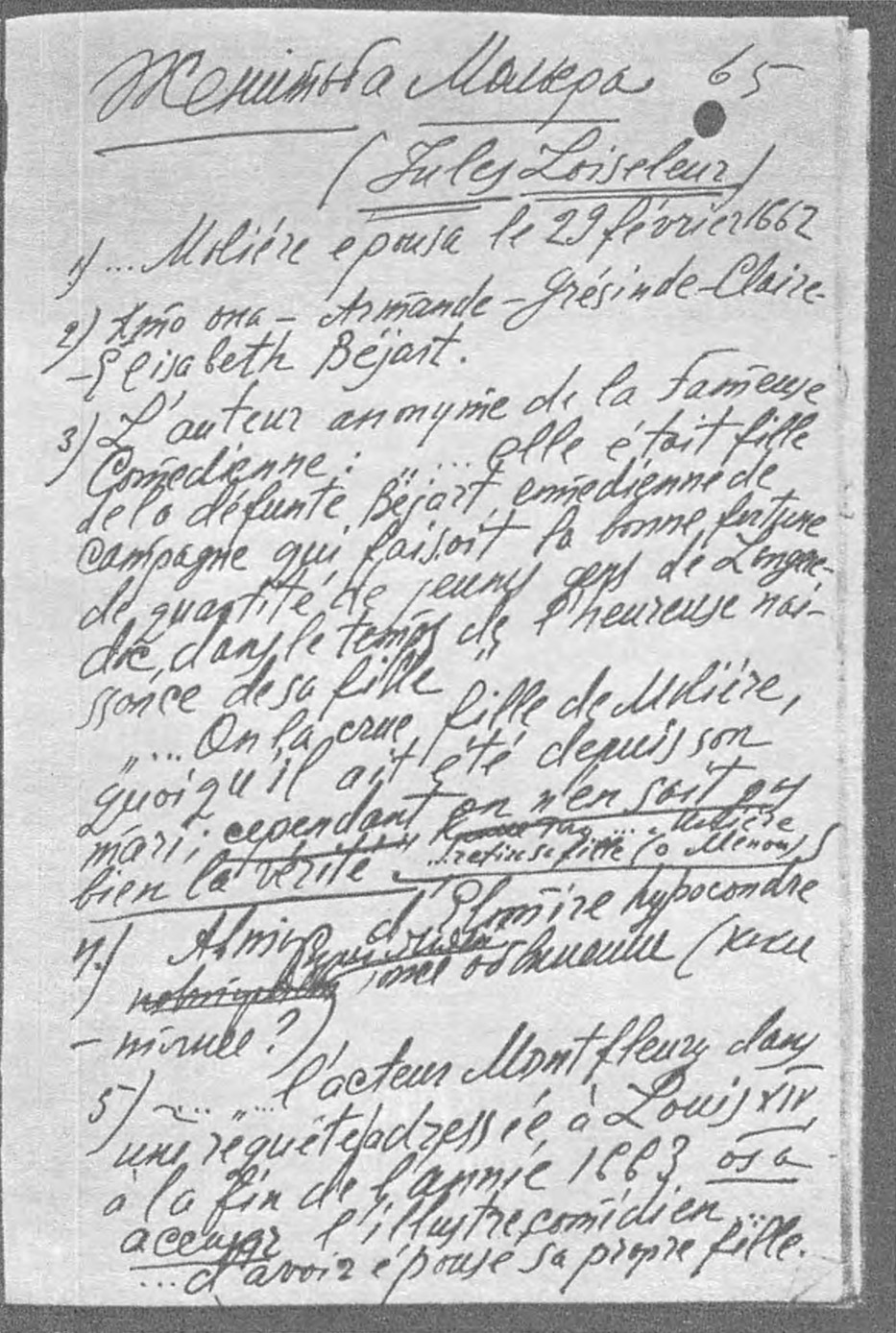

Автограф черновика на французском языке к роману «Жизнь Мольера». 1933

Михаил Афанасьевич усадил меня в своем кабинете, положил на стол папиросы, придвинул лампу, принес стакан чаю и оставил наедине с пьесой. В квартире было тихо, только к концу моего чтения раздалось несколько звонков в дверь и послышались голоса.

Когда я вышел в столовую, там оказалось уже довольно большое общество: художник Дмитриев и художник Вильямс с женой-актрисой, Женя Шиловский — сын Елены Сергеевны, О.С. Бокшанская — ее старшая сестра, секретарь дирекции МХАТа. Начался ужин, и все как-то сразу оказались втянутыми в интересный, живой, очень веселый разговор. Мне все хотелось свернуть его на «Бег», и уже какие-то весьма честолюбивые «завлитские» мечты шевелились у меня в голове, уже мерещилось, что вот именно мне-то и суждено вернуть эту «пьесу в восьми снах» в репетиционное фойе МХАТа. Но о «Беге» мне ничего сказать не пришлось, потому что Михаил Афанасьевич эту тему как-то ловко отвел. Он был очень оживлен и много рассказывал. Это и были, очевидно, булгаковские устные новеллы, о которых я столько слышал: одна смешнее другой, одна другой острее и неожиданнее.

Я и сейчас не мог бы определить, в чем именно заключался этот его особый талант, почему эти новеллы возникали так непринужденно, а били всегда в самую точку, почему они не линяли потом от повторения, почему мы все чуть под стол не валились от хохота, в то время как он сохранял полнейшую серьезность и, казалось, ничего не делал ради комического эффекта. Знаю только, что это были рассказы писательские, а не актерские. Не имитации, не «показывание», не шаржи, а блистательные фейерверки импровизации, отточенность деталей и неожиданная изюминка сюжета, мастерски подготовлявшаяся всевозможными оттяжками и отступлениями. И еще знаю, что пытаться воспроизвести булгаковские застольные рассказы — дело совершенно гиблое, и это не раз уже доказано. Запомнились характерные названия: «Про скелет», «Покойник в поезде», «Разворот у инженера Н.Н.» Импровизировались и сюжеты острозлободневные, соль которых состояла в том, что лица всем известные представали вдруг в совершенно неожиданном сатирическом остранении.

Ушел я поздней ночью, в полном упоении и от «Бега», и от рассказов, и от дома, — вообще от Булгакова. Впечатление от пьесы я ему потом все-таки высказал. Но экземпляр «Бега» он театру так и не дал: не верил в реальность наших мечтаний и попыток, не хотел новых мук.

У него были основания не верить.

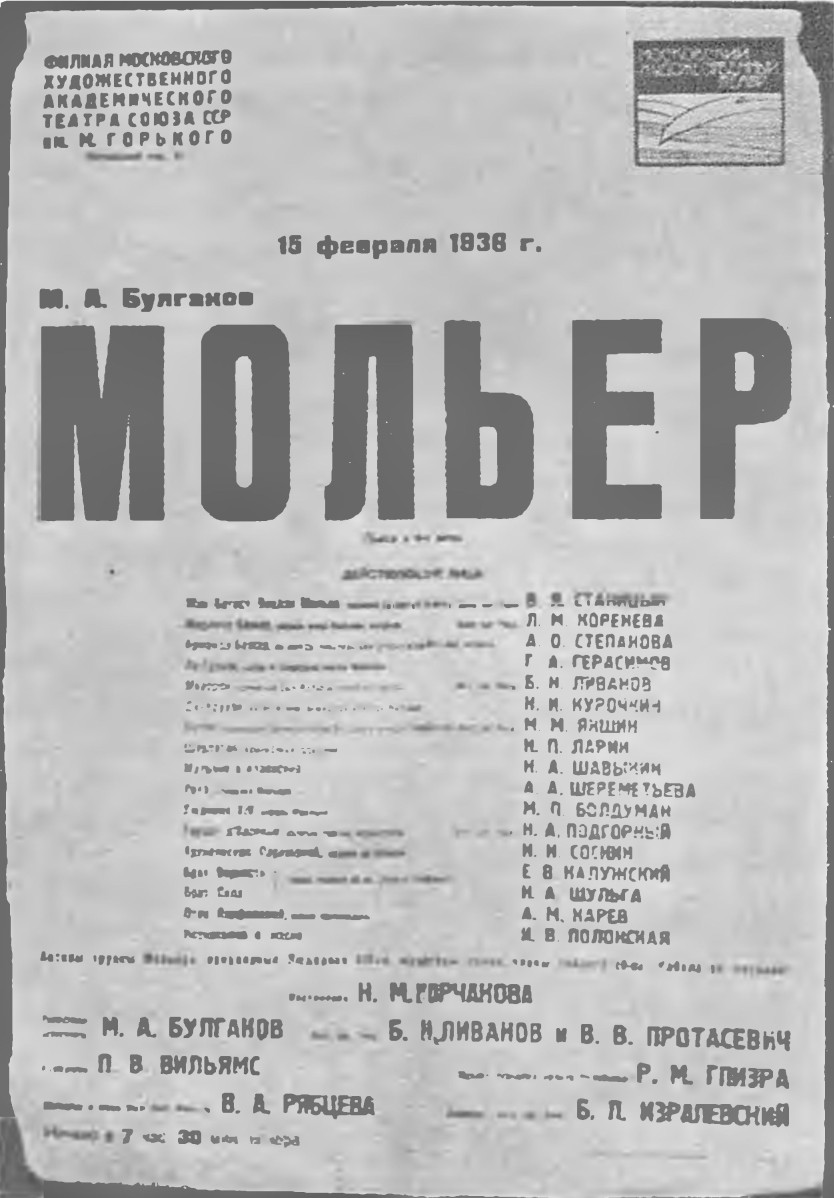

В Художественном театре уже который год тянулась работа над «Мольером» («Кабала святош»). Ее отодвигала то одна, то другая параллельная постановка. Менялись исполнители: я еще застал, например, одну репетицию с Хмелевым — Людовиком XIV, хотя эта роль уже давно прочно числилась за М.П. Болдуманом, в результате блестяще ее сыгравшим. Роль Мольера первоначально должен был играть Москвин, потом она перешла к В.Я. Станицыну, и это было едва ли не главной бедой этого многострадального спектакля: Москвин, при всей своей «русскости», конечно, внес бы в него всю силу своего драматизма, свою страстность, свою поразительную способность сочетать в одном и том же образе глубочайшую человеческую униженность с величием возвышенной души; Станицын же был превосходным актером характерного склада, талант его был преимущественно комедийным и ярче всего проявлялся в небольших ролях (фон Шратт в «Турбиных», губернатор в «Мертвых душах», Репетилов в «Горе от ума»). Репетиции «Мольера» подолгу вообще исчезали из ежедневных мхатовских расписаний, потом появлялись снова. Ставил спектакль Н.М. Горчаков, но верховное руководство пока все еще оставалось за Константином Сергеевичем, хотя в это время он в театре уже почти не бывал.

Актеры вместе с режиссером, а иногда и с автором пьесы вызывались к нему в Леонтьевский переулок. Они, по-моему, больше боялись этих вызовов, чем радовались им.

Читая записи нескольких репетиций и бесед с ними Станиславского по «Мольеру», состоявшихся в марте — апреле 1935 года, нетрудно понять, почему это было неизбежно. Создается впечатление, что Константин Сергеевич не то не полюбил, не то разлюбил пьесу Булгакова; пытался репетировать с актерами какую-то другую, свою, воображаемую пьесу о «гениальном Мольере» и его борьбе с королем и церковью, пьесу, скорее всего, историко-биографического характера. Поэтому его сплошь да рядом не устраивало то, что было написано Булгаковым, и он требовал от него (на пятом году работы над спектаклем!) бесконечных переделок и дописок. Увлекаясь репетированием отдельных сцен, кусков и кусочков действия, он упорно добивался от актеров своих знаменитых «маленьких правд», долженствующих слиться в единую непреложную правду «живого человека на сцене», но на его репетициях «Мольера» этого решающего перехода так и не происходило. Оттого-то эти репетиции постоянно переходили в упражнения по «методу физических действий», которым в это время Константин Сергеевич горел, утверждению которого он себя посвятил безраздельно, — он сам говорил, что это ему теперь гораздо важнее любой постановки в театре. Для «Мольера» он, в сущности, только урывал время, хотя иной раз и увлекался ходом репетиций. В такие моменты мелькали искры чудесных режиссерских находок и подсказов актерам, это видно даже из сухих протокольных записей. Беда была в том, что репетиция в Леонтьевском все чаще превращалась в упражнения и беседу. А для бесед, как казалось, было уже поздно. Отчаяние автора дошло до предела, когда ему было предложено включить в сцену Арманды и Муаррона не больше и не меньше как репетицию «какой-нибудь маленькой, короткой пьески» Мольера, а потом еще и переписать заново всю сцену тайного заседания «кабалы». Тут он взорвался и послал Станиславскому письмо с отказом от каких бы то ни было дальнейших переделок пьесы и с просьбой вернуть ее ему, если в своем настоящем виде она театру не подходит. Письмо это, как говорили в театре, глубоко оскорбило Станиславского, и вскоре он отошел от этого спектакля уже бесповоротно.

Тем не менее работа над «Мольером» была наконец закончена, и спектакль, который Горчаков выпускал теперь уже под руководством Немировича-Данченко, был показан зрителю: в феврале 1936 года состоялось шесть открытых генеральных, а затем семь спектаклей, которые прошли с большим успехом. Большинство в театре считало, что спектакль, несмотря ни на что, получился значительный, хотя он и ниже пьесы, не охватывает ее глубин. Исполнение нескольких важнейших ролей в театре очень хвалили, Болдумана — в особенности. Необыкновенно красивые декорации были созданы Вильямсом; они тоже очень способствовали шумному успеху спектакля, хотя кое-кому они и казались слишком живописно-роскошными для лаконичной драматургии Булгакова. Зрительский интерес к спектаклю был огромный. И вдруг, как снег на голову, невероятно резкая критическая статья о пьесе в «Правде», со зловещим по тем временам отсутствием подписи, под заголовком: «Внешний блеск и фальшивое содержание». И тут же, чуть ли не на другой день, — решение дирекции театра снять «Мольера» с репертуара.

Даже Немирович-Данченко узнал об этом как об уже совершившемся событии. Такая торопливость многим показалась непонятной. Булгаков никогда не мог простить МХАТу, что он не встал на его защиту.

Тем не менее весной 1936 года Михаил Афанасьевич принял наше предложение, которое можно было сделать, конечно, только ему: написать пьесу о Фальстафе по мотивам «Виндзорских проказниц» и «Генриха IV». О роли Фальстафа в таком соединении давно уже мечтал М.М. Тарханов. Речь шла о вольной драматургической композиции с возможным расширением центральной роли. Ставить спектакль собирался Н.М. Горчаков. Зная, что Булгаковы поедут отдыхать в Синоп, недалеко от Сухума, он поехал туда же, чтобы поскорее установить новый контакт с Михаилом Афанасьевичем. Но его «напор» тут же испортил все дело. Булгаков рассказывал мне, что ему пришлось довольно резко оборвать вмешательство режиссера в его замыслы (что-то было при этом, помнится, сказано с особенным раздражением насчет каких-то «хохм», отважно предложенных ему Горчаковым). И вскоре уже начатая в Синопе работа была прервана. Больше он к ней не возвращался, несмотря ни на какие уговоры.

Во время работы над «Мольером» я уже довольно часто бывал у Михаила Афанасьевича. Однажды он пригласил меня вместе с В.Г. Сахновским, П.А. Марковым, А.М. Файко, О.С. Бокшанской и Е.В. Калужским слушать новую свою пьесу «Пушкин» (позднее, уже после его смерти, при постановке в МХАТе, она была названа «Последние дни», а основное, авторское название сохранялось в скобках). Потом я слышал в его чтении и другие его пьесы — «Дон Кихот», «Иван Васильевич», «Батум».

Читал он изумительно: предельно строго, ненавязчиво, никого из персонажей не играя, но с какой-то невероятной, непрерывной напряженностью всех внутренних линий действия. Читая, он мог не повторять имен своих персонажей: они мгновенно узнавались, становились видимыми и совершенно живыми благодаря тончайшим сменам интонации и внутреннего ритма. Удивительно читал ремарки. Ремарки Булгакова в «Пушкине», «Мольере», «Беге», то краткие, то развернутые, но всегда стремительные, образные, ярко театральные — это особая сторона драматургического совершенства его пьес. Они разжигают режиссерскую мысль, определяют ритм действия и его переломы, будоражат фантазию актеров. К тому же булгаковские ремарки еще и самоценно художественны — это маленькие литературные жемчужины. Недаром режиссеры, слушая их, обычно тут же начинали придумывать, как бы ввести их в звучащий текст спектакля. Сам же он читал свои ремарки без всякой «подачи», они у него звучали как бы мимолетно, но были накрепко связаны либо с предшествующей, либо с последующей репликой.

«Пушкин» был уже отдан Театру имени Вахтангова. Думаю, что так случилось главным образом из-за бесконечных откладываний выпуска «Мольера» в МХАТе. Булгаков переживал их все более мучительно. Мы не теряли надежды хотя бы на параллельную постановку к столетию со дня смерти Пушкина. Экземпляр пьесы в Художественном театре был и обсуждался долго. Ставить ее здесь мечтал И.Я. Судаков; ее активно поддерживали Сахновский и Литературная часть; она определенно нравилась Немировичу-Данченко. Станиславский остался к ней холоден. Леонидов, ценя в ней литературное мастерство, резко не принимал самого замысла: как это так — пьеса о Пушкине без роли Пушкина, публика никогда этого не примет! Качалов был всей душой за постановку именно этой пьесы к пушкинским торжествам: он видел в замысле Булгакова и тонкий художественный такт, и свежесть драматургии. После снятия «Мольера» эта надежда рухнула. Прекратились и начавшиеся было репетиции пьесы «Пушкин» в Театре имени Е.Б. Вахтангова.

Итак, я стал частым гостем в доме Булгакова как раз в тот тяжелый период его жизни, когда его не печатали и не ставили совсем (только в репертуаре МХАТа сохранялись его «Дни Турбиных», возобновленные в 1932 году), когда он имел право считать себя несправедливо отвергнутым, многими преданным.

— Скажите, какой человеческий порок, по-вашему, самый главный? — спросил он меня однажды совершенно неожиданно.

Я стал в тупик и сказал, что не знаю, не думал об этом.

— А я знаю. Трусость — вот главный порок, потому что от него идут все остальные.

Думаю, что этот разговор был не случайным.

Вероятно, у него бывали моменты отчаяния, но он их скрывал даже от друзей. Я лично не видел его ни озлобившимся, ни замкнувшимся в себе, ни внутренне сдавшимся. Наоборот, в нем сила чувствовалась. Он сохранял интерес к людям (как раз в это время он многим помогал, но мало кому это становилось известным). Сохранял юмор, правда, становившийся все более саркастическим. О его юморе проникновенно сказала Анна Ахматова в стихотворении, посвященном его памяти:

Ты пил вино, ты как никто шутил

И в душных стенах задыхался...

А в дневнике Елены Сергеевны есть такая запись от 27 ноября 1938 года: «...звонил т. Эскин, заместитель директора Дома актера — «Мы очень просим Михаила Афанасьевича помочь нам в устройстве одного вечера...» (очевидно, «капустника» для актеров. — В.В.). Миша сказал мне: «А ты бы ему ответила: как же, как же, Михаил Афанасьевич как раз разрабатывает новое коленце...»

Булгаковский сарказм нередко касался театрального и литературного мира. Но я никогда не слыхал от него ни одной завистливой фразы, и он никогда не противопоставлял себя другим писателям, судьба которых складывалась счастливее.

Главное же, что меня в нем поражало, это неугасимая внутренняя готовность к творчеству. Казалось, что если не сегодня, то завтра он непременно начнет писать, и было ясно, что в голове его зреет множество замыслов. Иной раз это проявлялось даже в шутках. Бывало, усядется в кресло или на диван в своей любимой позе — поджав под себя ногу и подперев голову кулаком, прищурит серо-голубой свой пристальный глаз, и начинается:

— Вам надо пьес, понятно-с. (Это произносилось с неизменной интонацией, напоминавшей знаменитую реплику Тарханова — Собакевича: «Вам надо мертвых душ».) Ну что ж, пьесы найдутся, есть кое-что. Но ведь за пьесу платить надо. А ваш Егоров1 не заплатит, ему денег жалко. А без денег как же? У меня семья, вот Сережка2 есть просит, а еще вот гости ходят... Ну что, рассказать начало пьесы?

За этим следовала какая-нибудь эффектная, совсем не булгаковская, почему-то всегда сугубо мелодраматическая завязка. Например: Париж, ночь, мансарда на улице дю Бак, он и она у окна, внизу настойчивый гудок автомобиля, какое-то отчаянное прощание...

— Что, интересно? Да, пьесу написать можно, но пьеса же де-енег стоит, а ваш Егоров... И потом, вы человек, по-видимому, все-таки маловлиятельный в Комитете по делам искусств.

Его творческая натура требовала все новых и новых проявлений. Иногда они бывали неожиданными. Елена Сергеевна показала мне как-то толстую клеенчатую тетрадь, в разных местах обрывочно заполненную его характерным крупным с резкими нажимами почерком. Это были наброски отдельных глав учебника по истории СССР, который он начал писать, прочтя в газете объявление о предстоящем конкурсе. Я был поражен свежестью и живостью языка, изяществом стиля, словом, литературным совершенством этих еще черновых исторических фрагментов. Вспомнилась известная фраза Пушкина из последнего письма — к А.И. Ишимовой: «Вот как надобно писать».

В апреле 1937 года Михаил Афанасьевич читал у себя дома главы из нового произведения: «Записки покойника» («Театральный роман»). Слушали это чтение Качалов, Литовцева, Шверубович, Сахновский, Вильямсы, Ермолинский, Шебалин, Мелик-Пашаевы, Марков и я. Теперь все знают этот роман. Некоторые видят в нем только сатиру и даже злую карикатуру на Художественный театр, ряд беспощадных шаржей на известных актеров, режиссеров и администрацию МХАТа. Такие читатели от души хохочут над главами о «предбаннике» дирекции, о приеме драматурга в особняке «самого Ивана Васильевича», о «галерее портретов», где Мольер висит рядом с усатым заведующим осветительными приборами театра, а тут же, неподалеку от него, — император Нерон, который ведь тоже «был певец и артист». Но иные главы их почему-то не смешат, и они готовы уже рассердиться на автора: почему далеко не все так уж смешно?

А правда, почему?

Почему одна из ярчайших юмористических глав, где описывается контора Филиппа Филипповича, главного администратора «Независимого театра», оканчивается такими тоскливыми фразами: «Филя! Прощайте! Меня скоро не будет. Вспомните же меня и вы»? Почему и во многих других главах, постепенно усиливаясь к концу, так настойчиво звучит нота тоски, разочарования и мрачных предчувствий? А может быть, это не только сатирический «театральный роман», но произведение более глубокое, непривычно и странно сочетающее в себе сатиру с затаенным лиризмом, почти с исповедью? Для меня название «Театральный роман» звучит чем-то условным, нарочито нейтральным. «Записки покойника» куда выразительнее. Но уж если «роман», то для меня это скорее «роман с театром», роман в прямом, любовном смысле слова, роман, в котором трагическая подоснова то оборачивается злым юмором, то хлещет сатирой, то вдруг прорывается чуть не рыданием. Тут все проходит сквозь призму большого таланта: и безграничная, тайная, в чем-то, быть может, обманутая любовь, и обида, и злоба, и слезы.

Очевидно, старый Художественный театр был способен вызывать подобные чувства у близко соприкасавшегося с ним писателя. Когда-то и Б.Л. Пастернак не без горечи написал мне на одной из своих книг: «На память о моей мимолетной пятилетней связи с театром». Он имел в виду историю так и не состоявшейся в МХАТе постановки «Гамлета» в его переводе. А у Булгакова связь с театром была не пятилетней, а пожизненной, и не мимолетной, а всепоглощающей и, как оказалось, роковой.

Кстати, об этом чтении «Записок покойника» есть запись в дневнике Елены Сергеевны (22 апреля 1937 года), которую я не могу здесь не привести. Вслед за перечислением присутствовавших она пишет: «слушали у нас отрывки из «Записок покойника» и смеялись. Но у меня такое впечатление, что в некоторых местах эта вещь их ошеломляет».

Весной 1939 года Михаил Афанасьевич прочитал нам (А.М. Файко с женой, П.А. Маркову и мне), в четыре приема, целиком весь свой роман «Мастер и Маргарита», только что им законченный. (Потом он его еще дописывал, работа над ним продолжалась до его последних дней.) Первые три главы я уже слушал раньше, 27 сентября 1938 года: мы тогда пришли к нему с Марковым для разговора о новой пьесе, который вышел очень для нас тяжелым (я потом расскажу о нем), так что это чтение было как бы некоторой компенсацией за нашу неудачу, за явное наше огорчение. Может быть, и ему самому оно было в тот момент почему-то нужно. Еще раз те же главы Михаил Афанасьевич читал при мне 26 июня 1939 года у Калужских, главным образом для В.И. Качалова, который тоже был тогда у них в гостях, — за рукописью посылали старшего сына Елены Сергеевны, Женю, к Булгаковым домой; помню, с каким восторгом он за ней помчался, несмотря на ливень, — он обожал Михаила Афанасьевича и как человека, и как писателя.

Но самое большое впечатление произвело на меня, конечно, чтение всего романа. Оно началось 26 апреля, а кончилось 14 мая. Растянулось оно, я думаю, потому, что Михаил Афанасьевич очень уставал от своей ежедневной работы в Большом театре, где он уже несколько лет был консультантом по репертуару, писал и редактировал различные либретто. Впрочем, никакой усталости в нем не чувствовалось, когда он, бывало, приглашал нас к себе послушать то, что им было только что написано.

Наоборот, в эти вечера он казался мне каким-то особенно подтянутым и собранным, и я не мог не замечать, что он волнуется. Это теперь так понятно. Ведь то небольшое общество, состоящее из нескольких литераторов, театральных художников, музыкантов, режиссеров и актеров, которое он собирал у себя, было для него в то время единственным кругом его читателей3. Однако воспринимать его произведения приходилось только на слух: он никогда не допускал, чтобы что-нибудь им написанное выносилось из его дома и ходило по рукам.

Но вернемся к его чтениям. Обычно они начинались довольно поздно, а расходились мы уже под утро, потому что всегда засиживались за ужином. Елена Сергеевна умела и любила принять, угостить, и Михаил Афанасьевич бывал за этим уютным круглым столом не только упоительным рассказчиком, но и заботливым, гостеприимным хозяином. Правда, у меня в голове почему-то иной раз шевелилось грешное подозрение: а не придется ли им завтра что-нибудь снести в комиссионный магазин после таких роскошеств? Ведь жили-то они только на его зарплату да на авторские за «Турбиных», которые шли только в МХАТе и не так уж часто. Все мы, бывало, любовались прекрасной старинной люстрой, висевшей у них в столовой. Но фразочку: «Ничего, я люстру продам!» — слыхивал я в этом доме не раз, не при гостях, разумеется.

Вообще что-то не совсем благополучное, как будто нависшее над этим домом мерещилось мне всегда, как бы ни бывало мне здесь захватывающе интересно и весело.

«Мастера и Маргариту» Михаил Афанасьевич читал у себя в кабинете, сидя не за письменным столом, а где-то сбоку, на тахте, кажется. Как он читал свою прозу? Так же, как и пьесы. Тоже необыкновенно просто, как будто без красок, ненавязчиво, никого из персонажей не играя, не «подавая» ни юмора, ни неожиданности переходов, какими бы невероятными они ни были. Но в чтении Булгакова все в этом романе — монументальное и лихорадочное, гротескное и лирическое — еще усугублялось напряженностью и остротой его видений. Снова огромную роль в его чтении играли резкие смены ритма, особенно когда в наиреальнейший современный быт по ходу повествования неожиданно и стремительно врывалась фантасмагория.

Эти смены ритма как будто мгновенно приближали к нам несущиеся в невероятном фантастическом вихре образы и пейзажи, лица и хари, подобия и преображения. Но помнится (или это только мерещится мне теперь?), что все повторы, связывающие «современность» с «древностью», с так называемыми «евангельскими» главами, у него звучали почти музыкально, почти кантиленно.

В этом чтении не было ничего случайного, хотя все как будто тут же при нас и рождалось, а не заранее было написано чернилами на бумаге. Иногда напряжение становилось чрезмерным, его трудно было выдержать. Помню, что, когда он кончил читать, мы долго молчали, чувствуя себя словно разбитыми. И далеко не сразу дошел до меня философский и нравственный смысл этого поразительного произведения.

А между тем наше восприятие его явно интересовало. Ведь недаром же, прочитав первые три главы, он вдруг задал нам вопрос: «А кто такой Воланд, как по-вашему?» Отвечать прямо никто не решался, это казалось рискованным.

Елена Сергеевна на другой день записала в своем дневнике: «Вчера у нас Файко. — оба, Марков и Виленкин. Миша читал «Мастера и Маргариту» — с начала. Впечатление громадное. Тут же настойчиво попросили назначить день продолжения. Миша спросил после чтения: а кто такой Воланд? Виленкин сказал, что догадался, но ни за что не скажет. Я предложила ему написать, я тоже напишу, и мы обменяемся. Сделали. Он написал: Сатана: Я — дьявол. После этого Файко захотел так же сыграть и написал на своей записке: «Я не знаю». Но я попалась на удочку и написала ему: «Сатана».

А я еще помню, как Михаил Афанасьевич, не утерпев, подошел ко мне сзади, пока я выводил своего «Сатану», и, заглянув в записку, погладил по голове.

Но его интерес к впечатлениям слушателей вовсе не означал, что он ждет похвал и восторгов. Это я испытал на себе.

После предпоследнего, кажется, чтения, когда мы уже одевались в передней, он отвел меня в сторону, зажал куда-то в угол и очень настойчиво стал меня допрашивать, что именно мне не понравилось: «Я уже почувствовал, что было что-то, — ну скажите, не бойтесь, я не обижусь, мне это нужно!» В этом была такая искренность и такая требовательность, что мне пришлось к конце концов выжать из себя что-то, чего мне ему говорить не хотелось. Мне действительно никогда не нравились некоторые главы, связанные с Маргаритой, ни тогда, ни потом: «Полет», «Великий бал у сатаны». Они мне и теперь чужды, не влезают в мое восприятие романа. Но весь роман в целом тогда заслонил для меня даже «Белую гвардию», особенно в этом его незабываемом, необыкновенном чтении.

Афиша МХАТа

27 апреля у меня в дневнике: «Фантазия беспредельная, иногда даже страшно, что человеку такое приходит в голову. Композиция сложнейшая, масса разных линий, которые то прерываются, то опять возникают. Половина действия происходит теперь, другая — в древности (Иешуа Га-Ноцри и Понтий Пилат), эта — особенно сильная, могучая. Захватывает так, что в третьем часу не хотелось расходиться. Лег в четыре и во сне не мог отделаться, — опять Булгаков читал все сначала, как всегда отрывисто, четко, сухо, синкопами и напорами ритма».

Последнее чтение длилось до утра. За столом, на котором был наспех накрыт не то ужин, не то завтрак, я сидел рядом с Михаилом Афанасьевичем, и вдруг он ко мне наклоняется и шепотом спрашивает: «Ну, как, по-вашему, это-то уж напечатают?» И на мое довольно растерянное: «По-моему, нет» — совершенно неожиданная бурная реакция, уже громко: «Но почему же?!»4 Он ведь никогда ничего не писал, как говорится, в стол, келейно, для себя. Он был уверен, что если и не завтра, то рано или поздно все равно то, что он написал, станет достоянием литературы, дойдет до широкого круга читателей. Моменты отчаяния, конечно, бывали у него, но, как я уже говорил, не они определяли его писательское самочувствие. Он не сдавался.

Весной 1939 года мы с Марковым и Сахновским вновь стали настойчиво уговаривать Булгакова написать для МХАТа пьесу. «Это очень важно», — говорил нам Немирович-Данченко.

Первые разговоры об этом начались еще в сентябре предыдущего года. Однажды мы просидели у Михаила Афанасьевича с 10 часов вечера до 5 утра, — это был труднейший, болезненный и для него, и для нас разговор. Никогда я еще не видел его таким злым, таким мстительным. Чего только не было сказано в пароксизме раздражения о театре, о Станиславском, о Немировиче-Данченко (его Булгаков вообще не любил, не принимал ни как человека, ни как художника и не скрывал этого; по существу, он его мало знал, ни в одной работе с ним не сталкивался непосредственно. Если бы он знал, как проникновенно воспринимал и как горячо отстаивал Владимир Иванович все самое глубокое и важное, все истинно булгаковское при выпуске спектакля «Последние дни» в 1943 году, незадолго до своей кончины!..). Но прошло несколько месяцев, и атмосфера разрядилась. Что ему самому явно хочется писать, мы почувствовали, когда он еще был настроен непримиримо.

Театр предлагал Булгакову осуществить его давний замысел и написать пьесу о молодом Сталине, о начале его революционной деятельности. Тем, что подобная тема предлагалась именно Булгакову, заранее предопределялась ее тональность: никакой лакировки, никакой спекуляции, никаких фимиамов; драматический пафос может родиться из правды подлинного материала, подлежащего изучению, — конечно, если только за него возьмется драматург такого масштаба, как Булгаков.

Когда в первый раз мы заговорили с ним о теме пьесы, он ответил:

— Нет, это рискованно для меня. Это плохо кончится.

И тем не менее начал работать. У него давно уже были заготовки пьесы о молодом Сталине, и в театре об этом знали от него самого. В дневнике Елены Сергеевны есть запись от 7 февраля 1936 года: «...Миша окончательно решил писать пьесу о Сталине».

Почему Булгаков решил написать пьесу на эту тему? По этому поводу существует уже довольно прочно сложившаяся легенда: «сломался», изменил себе под давлением обстоятельств, был вынужден писать не о том, о чем хотел, с единственной целью — чтобы его начали наконец печатать и ставить на сцене его пьесы. Независимо от того, кто эту легенду пустил в ход или хотя бы принимает ее в качестве домысла, я свидетельствую, что ничего подобного у Булгакова и в мыслях не было. Мое право на свидетельство — в том, что работа над этой пьесой в 1939 году протекала на моих глазах и что Михаил Афанасьевич говорил со мной о ней с полной откровенностью.

В дневнике Елены Сергеевны за 1939 год есть запись от 19 августа, сделанная ею уже во время последней болезни Михаила Афанасьевича: «Утром звонки... Потом — Виленкин, после звонка пришел. Миша говорил с ним, что у него есть точные документы, что задумал он эту пьесу в начале 36-го года, когда вот-вот должны были появиться на сцене и «Мольер», и «Иван Васильевич».

Прямого разговора о том, что побуждает его писать пьесу о молодом Сталине, у нас с ним не было ни разу. Могу поделиться только тем, как я воспринимал это тогда и продолжаю воспринимать теперь. Его увлекал образ молодого революционера, прирожденного вожака, «героя» (это его слово) в реальной обстановке начала революционного движения и большевистского подполья в Закавказье. В этом он видел благодарный материал для интересной и значительной пьесы. Центральную фигуру он хотел сделать исторически достоверной (для этого ему необходимо было изучение не только общеизвестных, но и архивных материалов, на возможность которого он с самого начала рассчитывал, но которое так и не удалось осуществить), и в то же время она виделась ему «романтической» (тоже его слово).

4 июня он читал мне пять картин, еще не отделанных окончательно, из одиннадцати задуманных. И рассказывал о том, что будет дальше. Об этом есть записи в дневнике Елены Сергеевны и в моем дневнике, обе от 5 июня. У нее так:

«Миша рассказал и частично прочитал написанные картины. Никогда не забуду, как Виленкин, закоченев, слушал, стараясь разобраться в этом». У меня: «Вчера был у Булгакова. Пьеса почти написана. Впечатления: «ах!» не было ни разу, может быть, потому, что М.А. читал не узловые сцены, а может быть, просто поздно было, трудно было слушать. Но все — хорошо написано, тонко, без нажимов. Есть роли, не говоря уже о центральной, интереснейшей (Хмелев?). Просидел у них до трех часов ночи».

Пьеса поначалу называлась «Пастырь» (одна из партийных кличек молодого Сталина), потом автор переименовал ее в «Батум». В центре пьесы уже вырисовывался образ молодого, завоевавшего авторитет среди рабочих революционера, недавнего ученика духовной семинарии. С правом на обыкновенные человеческие чувства, на живой, достоверный быт и на юмор. Главное событие сюжета — разгром батумского восстания. В эпилоге — снова, как и в первой картине, — тайная большевистская явка в Батуме, начало подготовки к новому этапу борьбы. Как и всегда у Булгакова, драматизм событий и переживаний главных героев оказывался тем напряженней, чем естественнее вкрапливался в них юмор. Образы же царских сатрапов и самого царя были вылеплены ярко сатирически.

Актеры жадно расспрашивали меня о ходе работы. Н.П. Хмелев должен был играть роль Сталина. В конце июня я подробно рассказывал о пьесе В.И. Качалову, вернувшемуся в Москву после киевских гастролей МХАТа. Он был заинтересован предназначавшейся ему характерной ролью кутаисского губернатора. В.О. Топоркова заранее привлекала сцена у Николая II, принимающего всеподданнейший доклад о грозных кавказских событиях в Ливадийском дворце, стоя в красной шелковой рубахе подле клетки с дрессированной канарейкой, которую он самозабвенно обучает петь гимн: «Боже, царя храни».

Когда я недавно перечитывал эту пьесу, скажу откровенно, она показалась мне в художественном отношении довольно слабой, во всяком случае, несравнимой с другими, любимыми моими пьесами Булгакова. Теперь я почувствовал, как она, должно быть, трудно ему давалась. И в каком-то совсем другом свете вспомнилось мне, как он в июне 1939 года не раз звонил мне и вызывал к себе, чтобы прочитать новые или заново им отделанные картины. Ведь почему-то это никогда не бывало ему нужно прежде, когда он писал «Пушкина» или «Дон Кихота», а теперь вот понадобилось... И в «материалах» он никогда, кажется, так не нуждался, как теперь. Как будто не был вполне уверен в том, что пьеса у него выходит такой, какой он ее задумывал. Тем не менее в конце июня она была уже почти готова.

В начале июля происходили первые чтения в театре (почему-то каждый раз в это время за окнами темнело и начиналась гроза).

В Новом Петергофе, куда я вскоре уехал отдыхать, я получил письмо О.С. Бокшанской от 9 июля, в котором она мне сообщила: «Вот интересная для Вас новость — сегодня позвонили из Комитета к Михаилу Афанасьевичу с просьбой через два дня прочесть пьесу, хотя бы без доделок. Михаил Афанасьевич решил читать все, и даже будет почти доделано, потому что для него все очень ясно в уме, а работать он сейчас станет день и ночь, говорит — спать не буду, а закончу, выложу на бумагу то, что найдено умом и сердцем. 2-го июля читал он пять известных Вам картин (1, 4, 5 — арест и тюрьма). Калишьян5, и Хмелев, и я была. Пьеса в этих отрывках очень понравилась».

А 14 июля мне писал уже сам Михаил Афанасьевич:

«Дорогой Виталий Яковлевич! Спасибо Вам за милое письмо. Оно пришло 11-го, когда я проверял тетради, перед тем как ехать в Комитет искусств для чтения пьесы. Слушали Елена Сергеевна Калишьян, Москвин, Сахновский, Храпченко, Солодовников, Месхетели и еще несколько человек.

Результаты этого чтения в Комитете могу признать, по-видимому, не рискуя ошибиться, благоприятными (вполне). После чтения Григорий Михайлович просил меня ускорить работу по правке и переписке настолько, чтобы сдать пьесу МХАТу непременно к 1-му августа. А сегодня (у нас было свидание) он просил перенести срок сдачи на 25 июля.

У меня остается 10 дней очень усиленной работы. Надеюсь, что, при полном напряжении сил, 25-го вручу ему пьесу.

В Комитете я читал всю пьесу за исключением предпоследней картины (у Николая во дворце), которая не была отделана. Сейчас ее отделываю. Остались 2—3 поправки, заглавие и машинка.

Таковы дела.

Сергею вчера сделали операцию (огромный фурункул на животе). Дня через два он должен отбыть с воспитательницей в Анапу.

В квартире станет тише, и я буду превращать исписанные и вдоль и поперек тетрадки в стройный машинописный экземпляр.

Я устал. Изредка езжу в Серебряный бор, купаюсь и сейчас же возвращаюсь. А как будет с настоящим отдыхом — ничего не знаем еще.

Елена Сергеевна шлет Вам сердечный привет! Сколько времени Вы пробудете в блаженных петергофских краях? Напишите нам еще. Ваше письмо уютное.

Крепко жму руку!

Ваш М. Булгаков.

P. S. Евгения нет в Москве — он на даче у приятеля.

Устав, отодвигаю тетрадь, думаю — какова будет участь пьесы. Погадайте. На нее положено много труда».

Из Петергофа я переехал в Суханово, под Москву, — у меня оставалось еще больше двух недель отпуска. Но не успел я прожить там и трех дней, как получил из театра телеграмму от В.Г. Сахновского, срочно вызывавшего меня в Москву.

Оказалось, что мне предстоит выехать четырнадцатого августа вместе с Михаилом Афанасьевичем, Еленой Сергеевной и режиссером-ассистентом П.В. Лесли в Батуми и Кутаиси для сбора и изучения местных архивных материалов и вообще для всяческой помощи Михаилу Афанасьевичу на случай, если она ему понадобится. На Кавказе к нам должны были присоединиться уже находившиеся там В.В. Дмитриев — он был художником спектакля и заведующий Постановочной частью МХАТа И.Я. Гремиславский.

Все мы вместе именовались «бригадой», а Михаил Афанасьевич был в этой командировке нашим «бригадиром». Своим новым наименованием он, помнится, был явно доволен и относился к нему серьезно, без улыбки.

Наконец наступило 14-е, и мы отправились с полным комфортом, в международном вагоне. В одном купе — мы с Лесли, в другом, рядом, — Булгаковы. Была страшная жара. Все переоделись в пижамы. В «бригадирском» купе Елена Сергеевна тут же устроила отъездный «банкет», с пирожками, ананасами в коньяке и т. п. Было весело. Пренебрегая суевериями, выпили за успех. Поезд остановился в Серпухове и стоял уже несколько минут. В наш вагон вошла какая-то женщина и крикнула в коридоре: «Булгахтеру телеграмма!» Михаил Афанасьевич сидел в углу у окна, и я вдруг увидел, что лицо его сделалось серым. Он тихо сказал: «Это не булгахтеру, а Булгакову». Он прочитал телеграмму вслух: «Надобность поездке отпала возвращайтесь Москву». После первой минуты растерянности Елена Сергеевна сказала твердо: «Мы едем дальше. Поедем просто отдыхать». Мы с Лесли едва успели выкинуть в окно прямо на пути свои вещи, как поезд тронулся. Не забыть мне их лица в окне!..

Вечером позвонила Елена Сергеевна. Они вернулись из Тулы, на случайной машине. Михаил Афанасьевич заболел. Они звали меня к себе.

Мы с В.Г. Сахновским просили Михаила Афанасьевича принять нас для разговора о «Батуме», так сказать, «ex officio» от имени театра. Сахновский (он был тогда заведующим Художественной частью МХАТа) сказал ему, что театр продолжает по-прежнему относиться к его пьесе и что он, во всяком случае, выполнит все свои денежные обязательства по отношению к нему, а также позаботится о перемене квартиры, слишком тесной и неудобной для его работы (об этом давно уже шла речь).

Елена Сергеевна записывает со слов В.Г. Сахновского: «Второе — что наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым как на желание перебросить мост и наладить отношение к себе. Это такое же бездоказательное обвинение, как бездоказательно оправдание. Как можно доказать, что никакого моста М.А. не думал перебрасывать, а просто хотел, как драматург, написать пьесу — интересную для него по материалу, с героем, — и чтобы пьеса эта не лежала в письменном столе, а шла на сцене?!

Виленкин остался у нас обедать».

Позднее, уже в октябре, в разговоре с Немировичем-Данченко, который происходил в аванложе МХАТа, Сталин сказал, что пьесу «Батум» он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить (об этом есть запись в дневнике Елены Сергеевны — со слов ее сестры О.С. Бокшанской, да и мы все об этом знали). Но еще раньше, в первые же дни по возвращении нашем в Москву, до Михаила Афанасьевича дошли слухи о той реакции, которую вызвала его пьеса: «Нельзя такое лицо, как И.В. Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова» (запись в дневнике Елены Сергеевны от 17 августа).

Михаил Афанасьевич был в это время в тяжелейшем душевном состоянии; таким угнетенным я его еще никогда не видел, даже после «Мольера». Его мучили мысли о будущем. Он отлично знал, что от него давно ждут совсем другой пьесы — «агитационной», как в то время говорили, а такую пьесу он и не мог и не хотел написать.

В дневнике Елены Сергеевны есть запись от 14 мая 1937 года, в связи с визитом одного из знакомых, человека отнюдь не их круга: «М.А. говорит, что он очень умен, сметлив, а разговор его, по мнению М.А., — более толковая, чем раньше, попытка добиться того, чтобы он написал «если не агитационную, то хоть оборонную пьесу». А на другой день она записывает: «Днем был Дмитриев. Говорит: пишите агитационную пьесу. Миша говорит: «Скажите, кто вас прислал?» Дмитриев захохотал. Я ему очень рада». (В.В. Дмитриев был их близким и верным другом.)

Последняя, роковая его болезнь началась в августе, или, вернее, тогда она впервые обнаружилась, но врачи ее еще не распознали (потом оказалось, что это злокачественная гипертония). По временам она его еще отпускала. Помню, как я провожал его с Еленой Сергеевной в середине сентября в Ленинград, как он нервничал на перроне, поминутно ощупывая свои карманы: здесь ли билеты, не забыл ли бумажник, хотя только что это проверял. В конце сентября она привезла его домой совсем уже больным. У него начались непрерывные сильнейшие головные боли. Стало заметно ухудшаться зрение. Помню его в темных очках и в черной шапочке, похожей на академическую. И почти всегда в халате, даже когда и не лежал.

Но и после этого наступали короткие периоды улучшения его самочувствия. Все это время он то и дело возвращался к работе — правил роман, «Мастера и Маргариту». Иногда Елена Сергеевна записывала его правку.

Даже еще в январе 1940 года был у нас какой-то разговор, — какой, уже не помню, — о новой пьесе. В это же время мне удалось уговорить его подписать с Художественным театром договор на постановку его пьесы «Пушкин».

С конца января началось резкое ухудшение, которое потом уже грозно нарастало чуть ли не с каждым днем.

Странно, что я так мало конкретного запомнил из периода последней его болезни, хотя бывал у них очень часто, а по телефону с Еленой Сергеевной говорил почти каждый день. Может быть, потому, что было уж очень страшно, и все впечатления сливались в одно, и чувство было одно: острой жалости к нему.

Он умирал так, как и жил всегда: мужественно, без жалоб, без страха, насколько мне дано судить, и с полным сознанием неизбежности. Когда мы оставались вдвоем в его затемненной комнате, он больше говорил обо мне, чем о себе, и у него проскальзывали необыкновенно ласковые ноты в голосе. Однажды он вдруг заговорил, волнуясь, о неизбежности войны, о том, что война близко, что всем надо быть к этому готовыми.

Помню и юмор, не вымученный, легкий, как всегда, и помню, как он один раз спросил: «Почему же вы не смеетесь?»

Меня все время о нем, о его состоянии расспрашивал Пастернак, и мне показалось, что им непременно надо увидеться. Борис Леонидович горячо на это откликнулся и тут же к нему пошел. У меня в дневнике запись от 22 февраля: «У Булгаковых все то же. В выходной был там, но к нему в комнату не заходил. С улицы входить в этот дом жутко. Елена Сергеевна сегодня слегла — сердце. Мне сказала в слезах, что боится сойти с ума.

Пастернак был у них, сидел у Михаила Афанасьевича довольно долго, наедине. Как только он ушел, Елена Сергеевна позвонила мне в театр, сказала, что впечатление у них обоих чудесное, очень тепло — о Пастернаке. А на другой день Пастернак мне звонил. Я даже не ожидал такого». На этом моя запись обрывается. Очевидно, не ожидал такой потрясенности личностью Булгакова. О чем они говорили — остается лишь догадываться тем, кто знал или хотя бы достаточно ясно себе представляет их обоих.

В театре все каждый день расспрашивали о его состоянии, сочувствовали, ужасались. Написали большое коллективное письмо правительству с просьбой отправить его на лечение за границу, в Чехословакию, кажется. Но было уже поздно.

Примечания

1. Заместитель директора МХАТа по административно-хозяйственной части. Прототип «управляющего материальным фондом театра» из «Театрального романа» М. Булгакова.

2. Младший сын Елены Сергеевны.

3. Кроме лиц, уже упомянутых выше, я не раз видел у Булгаковых В.О. Топоркова, Г.Г. Конского, Николая и Бориса Эрдманов, П.С. Попова с женой — Анной Ильиничной Толстой. С.А. Ермолинский приходил обычно с женой, Марикой Артемьевной. Частым гостом был здесь и главный администратор МХАТа Ф.Н. Михальский.

4. В дневнике Елены Сергеевны после второго чтения. 2 мая: «Миша за ужином говорил: «Вот скоро сдам, пойдет в печать». Все стыдливо хихикали. Очевидно, приняли это за какую-то горькую шутку?..»

5. Калишьян Григорий Михайлович с 1938 по 1942 год был сначала помощником, а потом и. о. директора МХАТа.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |