Пора бы нам перестать апатически жаловаться на среду, что она нас заела.

Достоевский Ф.М.

Как известно, всё начинается в среду. (Для Берлиоза на этом, правда, всё и кончается.)

Гудковская компания, в которой оказался Булгаков в 1923 году, состояла из группы одесских хохмачей, переместившихся в Москву вместе с Дерибасовским юмором, биндюжьей расхристанностью и авангардом Привоза. Христоцентричность и собранность тридцатилетнего мэтра не вписывалась в их стайный рисунок поведения. Валентин Катаев вспоминал: «Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный талант, который мы угадывали в нём, он был... в чём-то немного провинциален. Может быть и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциалом. Впоследствии, когда синеглазый (поэтическая маркировка, какой наделил Булгакова автор в книге воспоминаний «Алмазный мой венец». — ОК) прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчёт его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прюнелевым верхом, и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развёлся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некой Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами «Двенадцати стульев» «княгиней Белорусско-Балтийской»» (12; 102).

Но что такое тридцать с небольшим лет?! Булгаков состязался с кумиром одесситов Маяковским, с его жёлтой кофтой, бритостью наголо, шикарными наимоднейшими американскими ботинками, тростью с дорогим набалдашником... Талантливейший оппозиционер и критик режима стал лоб в лоб со способнейшим его подпевалой. Когда они сходились за бильярдным столом, сбегались все присутствующие понаблюдать за зрелищем. «Маяковский спросил у Булгакова: «Что вы сейчас пишете?» Булгаков оживился: «Я пишу сатирический роман, и вы знаете, там у меня есть профессор, а я не знаю, какую ему дать фамилию. Должно быть видно, что это советский профессор, но фамилия должна быть смешная. Может быть, вы мне посоветуете?» И Маяковский сразу же ответил: «Тимирзяев»1.

Булгаков страшно хохотал. Юмор сблизил Маяковского и Булгакова. Они мило беседовали» (8; 126).

Эта знаменитая сцена почему-то никогда не возбуждала вопроса, отчего же Булгаков не воспользовался таким щедрым подарком? — И ответить не так просто. Авторские амбиции здесь ни при чём. Всё дело в том, что задачей Булгакова никогда не было грубо надавить на «смеховую железу» слушателя. Так же как у Достоевского, ирония у него служит «взрыхлению мяса» с целью лучшего прирастания «пришитого» органа. Действие сугубо хирургическое и с профессией ярмарочного гаера ничего общего не имеет. Монокль и был вставлен как опознавательный знак, что его владелец не имеет в виду «надрывать животики» кому бы то ни было. Среда в «Мастере» начинается не с «лечения смехом», а с лечения трамваем: Quod medicamenta non sanat, mors sanat. Профанное хихиканье над «Священным Байкалом» или «пустым костюмом» только мешает войти в гностические глубины произведения. Для посвящённых это роздых после огромного душевного и мозгового труда, потраченного на предыдущих главах; для балующих себя по кайфу — желанный полигон для ржачки. И Маяковский с пулей в конце2 — как это наоборот к Булгакову: он выбрасывает пистолет в воду в жизни — и выкрадывает, а потом незаметно подкладывает хозяину в «Театральном романе». Правда, Максудов (достаточно отстранённый автобиографизм его самоочевиден) кончает с собой, бросаясь с моста, но речь идёт о волнах Леты, и «ангельские руки» вынесли его из пучины речной.

Итак, «человек с моноклем», раздражавший одесситов своим менторским тоном, нарочитой церемонностью, желанием поучать и абсолютной апатией к советскому малограмотно-местечковому авангарду типа «Красным клином белых бей!» вроде бы состязался с другими — в успехе, почести, славе. «А как Булгаков относился к славе? Рвался к ней или писал себе и писал? — Очень даже рвался. — Очень рвался? — Очень рвался, очень рвался» (12; 102). Это воспоминания первой жены писателя Т. Лаппа о ранних годах его творческой биографии. Когда же Булгаков увидел воочию своих «конкурентов», бежать с ними «по одной гаревой дорожке» ему показалось недостойно. И новые знакомые, с обидой упоминаемые Катаевым, — это люди знания, «пречистенское братство», радостно принявшее в свои ряды Булгакова, который и сам жил на Пречистенке; там же, в Чистом переулке жил его дядя Н.М. Покровский, прототип профессора Преображенского из «Собачьего сердца». Предчувствуя ожидающие его четверговые дары, Булгаков адресовался к этому мистически необычайному месту: «На моей любимой Пречистенке...» (Дневник; в ночь на 28 декабря 1924 г.); «... и почему-то в пречистенских тихих зеркалах при этом разговоре был большой покой» (Дневник; 23 декабря 1924 г.).

Появляются свидетельства готовности:

«...мой путь теперь совершенно прямая».

«...единственным успокоением является моя прямая» (там же).

«Теперь я полон размышления и ясно как-то стал понимать — нужно мне бросить смеяться. Кроме того — в литературе вся моя жизнь.

Я буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий меня, не был вещим. Не может быть. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем.

Посмотрим же и будем учиться, будем молчать» (Дневник; 6 ноября 1924 г.).

...И он переступил порог.

Далее началось то, что и теперь скрыто мраком умолчания, секретности, тайны.

В 1994 году со съёмочной группой TV мне удалось побывать в Коктебеле. Директор Волошинского музея, знавший М.С. Волошину и много беседовавший с ней о хозяине дома, характере Волошина, его сильных и слабых чертах, о не подлежащих широкому разглашению интимных частностях их совместного бытия, посвятил нас, чувствуя наше расположение к личности великого поэта, в эти оставшиеся неопубликованными сведения. Мы имели в процессе съёмок и подготовки к ним допуск ко всем без исключения уголкам обширного строения, ко всем вещам, библиотеке, картинам, рисункам и фотографиям, скульптурам, ритуальным предметам, зачастую носившим характер как бы настенных украшений, декоративного убранства дома. Кроме того, я жил в том самом доме (бывшая дача Пра), где гостил в 1925 году около месяца у Волошина Михаил Булгаков. И сложилась следующая картина из разрозненных свидетельств этих источников.

В Россию из-за границы накануне октябрьского переворота приехал и был зафиксирован здесь Высшими Силами один из крупнейших духовных мастеров Европы. Оцениваемый сугубо по стихотворной лирике, занимавшей довольно скромное место в его грандиозной по размаху деятельности, он получил в профанно-полуинтеллигентском сознании (и масс-медиа как их полномочном трансляторе) место поэта второго, а то и третьего плана; в советские времена хамский псевдоавангард задвинул его ещё глубже. Считалось, что он разбрасывался (в силу «малой даровитости») — и швец, и жнец, и на дуде игрец; этакий розовощёкий турист-бонвиван, маменькин сынок «без определённых занятий».

Тайная жизнь духовного мастера осталась скрытой для профанов, а те, кто знал, помалкивали, пряча от ТНУ подлинное лицо всероссийского интеллигентского благодетеля и гуманиста размаха и уровня Ганди и Тагора, Витгенштейна и Швейцера. В 1923 году в его заповеднике нашли приют шестьдесят человек, в 1924 — триста, в 1925 — четыреста. А сколькие пользовались этими благами в дореволюционное время? И скольких он спас во время кровавой усобицы?

В знаменитом Планерном по соседству учились летать будущие воздушные асы; рядом, как выясняется, была не менее мощная школа асов духовных.

Получив в Париже орденское посвящение, Волошин был равным собеседником и другом таких корифеев духовной культуры, как Эдуард Шюре, Папюс, Поль Седир, Бургонь, Морис Метерлинк и Эмиль Верхарн. Он стал одним из лучших русских учеников Рудольфа Штайнера, и дорнахский дух братства сумел, как огонь, занести и в Россию.

Коктебельский «дядька Черномор» руководил из своего далека интеллектуальным сопротивлением режиму и каждый новый духовный самородок в скудной пустыне моря житейского встречал как личный себе подарок. Он отметил, выпестовал и вывел на орбиту целую плеяду поэтов и прозаиков — достаточно вспомнить имена М. Цветаевой, М. Кузмина и О. Мандельштама. Как художественный критик Волошин не имел себе равных; исследование «Аполлон и мышь» характеризует его как одного из выдающихся русских мифологов и культурософов, достойного ученика Вячеслава Иванова. Он был блистательным переводчиком, а его этюд об Э. Верхарне является образцом в жанре духовной биографии. Занимавшиеся рядом с ним работой по переносу мировой духовной культуры на русскую почву В. Брюсов, К. Бальмонт и А. Белый не вынесли высоты орденской дисциплины: первый был наркоман, оба других пьяницы. Только Волошин стоял неколебимо как скала, стоял, пока хватало сил. Пятнадцать лет он почти в одиночку держал фронт.

Макс входил в группу русских эзотериков, которых объединил журнал «Вестник теософии». Мало того, его знания трудов Е.П. Блаватской и Станислава де Гуайты, Сент Ив д'Альвейдра и Папюса, Э. Шюре и Р. Штайнера, Э.А. Уайета и П. Седира были уникальны; книги перечисленных авторов на французском языке, чем Волошин владел в совершенстве, были в его библиотеке и все до единой прочитаны (среди нескольких сотен томов я не нашёл ни одной неразрезанной книги). Именно эта литература находилась в личном кабинете Макса Александровича на антресолях масонского храма-мастерской, куда допускались только ближайшие ученики (там, в скрытом живописной панорамой Карадага чердачном отсеке, он прятал преследуемых от врагов).

Как только всё написанное учеником было мастером прочитано и тем самым наведён мост между двумя великими душами и умами, вход в святая святых стал открыт Булгакову и желанен ему. Знание французского языка упрощало общение с трудами классиков эзотерики, тем не менее материал оказался настолько необычаен и настолько велик, что без Вергилия-Волошина было не обойтись. Правда, уединяться с хозяином дома приходилось крадучись, не привлекая ничьего внимания (а без сексотов, вероятно, не гостевалось). Понимая, что он под присмотром «недреманного ока», Макс играл роль чудака, балагура, затейника; на людях был ровен и любезен со всеми, да и Булгакову выдавал информацию как «болтовню о курьёзных раритетах», не зная, куда в ближайшем будущем повернёт руль его индивидуальных настроений. И только взгляды, намёки о вечном, созерцание звёздного неба со смотровой площадки коктебельского дома могли подсказать разумному ученику «кто есть кто» на Земле и на Небе. Как это тяжело — транслировать истину, что требует от проповедника максимальной отдачи, сквозь сурдину недомолвок и умолчаний! В этом случае всё решает готовность слушателя и его желание истиной овладеть. — «Имеющий уши — да слышит».

Булгаков всё схватывал на лету. Навык к глубокому у него выработали ещё отец и друзья и коллеги отца. Страсть к оккультному подогревалась атмосферой духовной свободы и независимости, в которой Булгаков воспитывался. То он пробовал на зуб гадания (ходил по молодости к гадалке); то испытывал «на прочность» спиритизм (а знакомых — на легковерие). «Он был очень суеверен!» — определила первая жена. — Неправда. Перед нами другой фрагмент из её же воспоминаний: «Мы на Новый год гадали, воск топили и в мисочку такую выливали. Мне ничего не вышло — пустышка, а ему всё кольца выходили. Я даже расстроилась, пришла домой, плакала, говорю: «Вот увидишь, мы разойдёмся». А он: «Ну что ты в эту ерунду веришь!»» (12; 107).

И правда что — ерунда.

Булгаков думал о важном.

В уцелевшей тетради с обрывками первой редакции Романа3 страницы, озаглавленные «Материал», показывают, что с самого начала развития замысла появились две центральные темы, волей и фантазией автора сопоставляемые и противопоставляемые: «На страницах «Материала» к роману им отведены специальные листы, озаглавленные «О Боге» и «О Дьяволе»» (3; 296).

В бумагах Булгакова фиксирован в виде выписок или просто заметок для памяти весь цвет европейской эзотерики. Помимо вошедшего в окончательный текст Романа «чернокнижника» Герберта Аврилакского встречаются имена Калиостро и Нострадамуса, Казановы и кабалиста Пико делла Мирандолы, Жана Вира (Иоганна Вейера), Якова Брюса и Жана Бодена (Волошинского любимца), Лео Таксиля и русского его пропагандиста М. Орлова, автора широко известной монографии «История сношений человека с дьяволом» (Спб, 1914), последние главы которой являются переводом-изложением книги Ж. Батая (Лео Таксиля) «Дьявол в XIX столетии».

Хрестоматийный Сен-Жермен, популярный за счёт Пушкинской «Пиковой дамы», буквально «окружал» собой автора МиМ; посвящённые вместе с Еленой Сергеевной пушкинистами в своё элитарное братство, они часто в годы работы Булгакова в Большом театре погружались в атмосферу оперы Чайковского, любимой им за мистику Сен-Жермена. Ситуация усугублялась «Брюсовым календарём», подаренным М.А. сестрой жены Ольгой Бокшанской.

Не забудем также Гофмана и Одоевского, с чьим творчеством Булгаков связан тысячами самых разных нитей, в том числе и интересом к магии, кабалистике и оккультизму.

В качестве маргинальных курьёзов автор МиМ собирал сонники, книги по спиритизму, хиромантии и астрологии; в конце концов накопилась изрядная коллекция.

Однако прежде всего фундаментальные вопросы духовной культуры занимали мысли Булгакова, оттого и разговор между учителем и учеником зашёл по существу.

Во-первых. Бог есть. Поэтому Он может быть познаваем, как познаваема всякая реальность независимо от уровня её материальной агрегатности.

Во-вторых. Познание Бога отнюдь не демистифицирует Его; оно демистифицирует сумму человеческих мнений и представлений о Нём, основанных на недоумениях, недоразумениях, недопонимании или прямой фальсификации жрецов, паразитирующих на функции посредников и «полномочных представителей Бога на земле».

В-третьих. Никакого «Противобога» или «Чернобога» в Небесах нет и быть не может. Бог един, и вся Вселенная пронизана Его единой волей. Вместе с тем материальная структура Универсума существует в полярном разделении, помеченном условно знаками плюс и минус, и напряжение взаимодействующих друг с другом полюсов создаёт драматическое напряжение космического целого. Это тяготение-любовь друг к другу или сообща к Творцу называется Эрос человечеством биоса (в первом случае) и Агапе человечеством логоса (во втором).

В-четвёртых. Зло — чисто земной феномен; это инерционные силы вещества, противодействующие сущностям, проходящим эволюционный круг с большей скоростью, чем остальные; силы, мешающие вырываться вперёд, т. е., образно говоря, «хватающие за полу». Но вторая половина — духовная — всё равно ускользает вверх! Именно это имеет в виду Иешуа Га-Ноцри, говоря о нити.

И наконец, два полюса, Ведомства МиМ, — Милосердие (Любовь) и Строгость (Справедливость); они же научение и экзаменация, которые осуществляют половины единого сотворённого существа, называемого Мир — четвёртого элемента за пределами Триипостасности. Чётные числа дуальны; квадрат «разламывается» на «две стороны», на первую и восьмую горизонталь шахматной доски Мира с мгновенной азартной состязательной оппозицией.

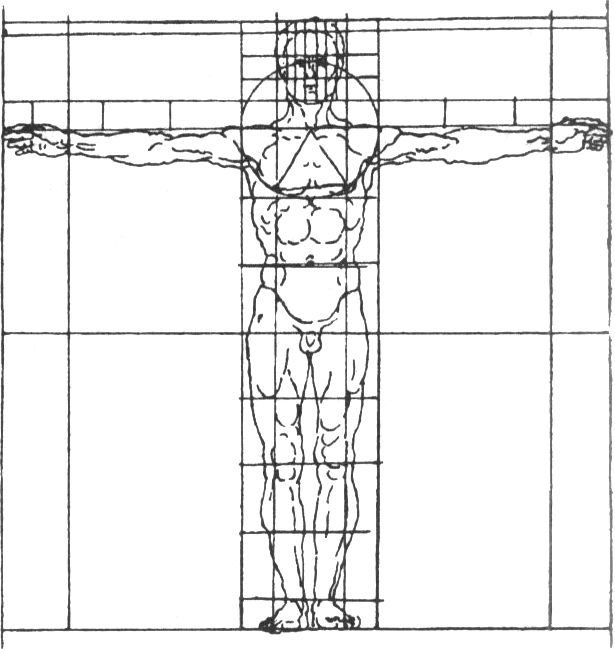

Шахматная доска — «дар Шамбалы», по выражению русских эзотериков, является одним из мощнейших эзотерических ключей: 8 на 8 клеток; восемь по вертикали — число Бога Отца; восемь по горизонтали — 8-й аркан Тарота, Справедливость (Правосудие) — прерогатива Князя Мира сего, экзаменатора Сатанаила. Христос, благословляющий человечество раскинутыми руками, реализует обе эти силовые линии.

Дюрер, причастный к мудрости розенкрейцеров, изобразил в своих гностических штудиях такой квадрат. Потребовалось ещё несколько столетий, чтобы довести чтение этой схемы до полной внятности.

Таковы пять основных гностических позиций; с ними познакомил Волошин своего понятливого ученика в первые же дни стажировки.

Далее наступило время знакомства с основными эзотерическими ключами: системой Больших арканов Тарота; Кабалистическим древом с системой сефирот; Астрософийным кругом (на основе Дендерского зодиака) и Насиком — шахматной доской, клетки которой являются «домами» 64-х китайских гексаграмм И-Цзина. Числовые значения слов; буквенные перестановки, или так называемое темурах-прочтение; нумерософийные смыслы цифр, чисел и цифровых соединений — все эти таинства открыты Булгакову человеком, от кого веяло мудростью, доброжелательностью и всё большей и большей любовью (на одной из акварелей, подаренных ученику, Волошин написал «с глубокой любовью»).

Я держал в руках колоду Тарота, выполненную на основе разработок Этейллы-д'Альвейдра-Папюса; каждая карта снабжена на полях сводом значений (порядковый номер, буква еврейского алфавита, числовое значение, буква латинского алфавита, буква санскрита, соответствующий египетский иероглиф, знак эзотерического алфавита Сент Ив д'Альвейдра, планета или знак Зодиака) — гностическая насыщенность высочайшего уровня. В сопроводительной книге Папюса — объяснение идеограммы каждого аркана и символическое значение иероглифа каждой еврейской буквы.

Этот впечатляющий массив мудрости упорядочен единым древнеегипетским происхождением, о чём ритуально заявляла огромная голова «царицы Таиах»4, стоящая в «алтарной» части башни-храма. Рядом по стенам — ласковые черти-габриаки, целый хоровод. Их «домовая» служба подобна присутствию в каждом древнеегипетском жилище скульптурки доброго бога Беса — хранителя домашнего очага, отгоняющего злых духов.

Из таких простых и внятных гностических единиц складывалось у Булгакова понимание символического языка титанов мировой культуры: Данте, Достоевского, Гёте. Мефистофель Гёте и Люцифер Данте не были для него и раньше литературными абстракциями, а теперь стали приобретать чёткость, рельефность, внятность. Вместо пугающей тараканьей мифологии культа, имеющей достаточно прозрачное коммерческое задание, пришла ясная картина взаимодействия правой и левой рук Матери мира, качающей на ладонях дитя-человечество.

Булгаков встал на путь служения истине, и истина уже не отпустила его.

С пушкинским «желанием славы» пришлось распрощаться. Направляемый другим гностическим мастером — В.В. Вересаевым, он исследовал пушкинскую жизнь до конца и сделал правильный выбор. Истина — единственное, что не предаёт человека, и «сюрприз, который преподнёс роман», оказался «сюр-призом века».

Ведомый за руку Волошиным. Булгаков перешёл из тесной гудковской курилки под гулкие своды Великого Гностического Храма мировой духовной культуры.

И разогнул спину.

После этого его уже невозможно было согнуть.

Вернёмся в коктебельский ашрам.

По безмолвной взаимной договорённости была устроена весёлая «игра прикрытия». Один из выдающихся русских теоретиков театра философ и культуролог Федор Степун специально противопоставлял лицедейство лицемерию, а актёрскую конвенционную обманность бытовому коварству и лжи. После революции многие великие умы вынуждены были (за неимением других возможностей изъясняться) писать о театре. Среди них Н. Евреинов, А. Волынский, С. Дурылин, Г. Шпет, И. Лапшин. У Степуна для этого были особые основания — его родной брат был актером МХАТа, и уже во время нахождения старшего брата в эмиграции сделался одним из добрых знакомых М. Булгакова. Даже если тексты Степуна-старшего и не попались на глаза автору «Дней Турбиных», то в беседах со Степуном-младшим могли быть в полноте восприняты в устном изложении.

Прикрытием ему стало актёрство — разнузданное, распоясанное, озорное. Разыгрывались шарады, составителем, режиссёром и постановщиком которых был Булгаков. Макс вместе со всеми с удовольствием участвовал в них как простой актёр. По воспоминаниям очевидцев, спектакль на слово Навуходоносор выглядел приблизительно так. Сцена первая: таверна; Люба Булгакова (в прошлом танцовщица) отплясывала на столе; поножовщина, мордобой (на в ухо); затем к Максу, в роли восточного деспота, подползал некто и что-то, оглядываясь, шептал (донос); финал: Маруся Волошина ходила и орала: «Опять кто-то насорил (сор и ор)». А потом появился Макс, опутанный простынями, — и вдруг взвизгнул, встал на четвереньки и стал жрать траву (т. е. известный факт помешательства Навуходоносора) (по 3; 251).

А вот ещё один образчик — на слово «Паноптикум», которое разбили на три части: «пан», «оптик» и «ум» — и в розыгрыше первой участвовал Булгаков, изобразивший польского пана. Целое же представили, выстроив у стены ряд «восковых» и «заспиртованных» фигур; Волошин на этот раз изобразил человеческий эмбрион в банке.

На музыкальных вечерах Булгаков иногда пел. Его коронным номером была эпиталама из оперы Рубинштейна «Нерон» «Пою тебя, бог Гименей».5

О том, что балагурство двух эзотериков было камуфляжным, свидетельствует другой эпизод — начала 30-х годов. «Языческая плясунья» Люба купалась в забавах и розыгрышах, но погружённому в глубинные размышления Булгакову было не до них. «Однажды домработница открыла дверь и бежит обратно: «Любовь Евгеньевна, что делать, Петр Иванович босой пришёл!» А это Петя Васильев, Петяня, как его звала Любаша, надел прямо на ботинки босые огромные ступни из папье-маше... Люба мне говорит: «Скорей ложись на мою кровать, сейчас Мака придёт!» Я ложусь, она накрывает меня пледом и из-под него торчат огромные босые ступни. Тут откуда-то приехал Михаил Афанасьевич, спрашивает, как дела дома. «Всё хорошо, только вот у Марики что-то случилось — распухли ноги». Он идёт в Любину комнату и видит мои ноги... Ну потом, конечно, он нас очень ругал...» (рассказ М.А. Чимишкиан, 3; 359).

Не удивительно, что, находясь в Коктебеле, никто ничего такого не заметил. Включая Любу. И тайна гностического посева обнаруживается только по всходам в «Мастере и Маргарите».

Но есть и явные следы контакта.

То, что оккультно-эзотерический тематизм был в центре творческих интересов Волошина, теперь, после публикации основного корпуса произведений, не подлежит сомнению. Демонстрирую присутствие Тарота в стихотворении 1917 года:

«Кто сказал: «Змеёю препояшу

И пошлю»?.. Ликуя и скорбя,

Возношу к верховным солнцам чашу,

Переполненную светами, — себя...» (13; 64).

Змей, кусающий свой хвост, Уроборос алхимиков, — знак актуальной бесконечности, «круг земной», «круги своя» Ветхого завета. Именно им препоясан Маг 1-го аркана Таро; а над его головой изображена лемниската — знак Абсолютной бесконечности, восьмёрка Бога Отца. Правда, в поднятой руке Мага не чаша, а жезл, но чаша, меч и пантакль — символы мастей младших арканов — лежат перед ним на кубе-алтаре6, образуя цельную концепцию Старших и младших арканов Таро7.

О магических способностях Макса свидетельствуют очевидцы: однажды от его присутствия занялась огнём занавеска, отчего чуть не случился пожар; в другой раз он взглядом воспламенил сухую траву на склоне Карадага. Зато когда случайно загорелась дача и катастрофа была неминуема, он волевым усилием усмирил огонь и спас строения. Это свободно-повелительное обращение с огнём перешло в Роман к коту Бегемоту вместе с некоторыми чёрточками Макса: толстый, увалень, добродушный, но ироничный, весёлый, к тому же и литературный критик («Скабичевский», согласно подписи в гроссбухе Грибоедова).

Конечно, от Мага следовало ждать многого.

И Макс в долгу не остался.

В 1918 году появляется стихотворение «Европа», которое при прочтении никогда ни у кого не вызывало знакомых ассоциаций. — А зря. Всмотримся внимательнее:

«Держа в руке живой и влажный шар,

Клубящийся и дышащий, как пар,

Лоснящийся здесь зеленью, там костью,

Струящийся, как жидкий хризолит,

Он говорил, указывая тростью:

— Пойми земли меняющийся вид:

Материков живые очертанья,

Их органы, их формы, их названья

Водами Океана рождены.

И вот она — подобная кораллу,

Приросшая к Кавказу и к Уралу,

Земля морей и полуостровов, —

Здесь вздутая, там сдавленная узко,

В парче лесов и в панцире хребтов,

Жемчужница огромного моллюска,

Атлантикой рождённая из пен, —

Опаснейшая из морских сирен.

Страстей её горючие сплетенья

Мерцают звёздами на токах вод —

Извилистых и сложных, как растенья.

Она водами дышит и живёт.

Её провидели в лучистой сфере

Блудницею, сидящею на звере

На водах многих с чашею в руке,

И девушкой, лежащей на быке.

Полярным льдам уста её открыты.

У пояса, среди сапфирных влаг,

Как пчельный рой у чресел Афродиты,

Раскинул острова Архипелаг.

Сюда ведут страстных желаний тропы,

Здесь матерние органы Европы,

Здесь, жгучие желанья затая,

В глубоких влуминах укрытая стихия,

Чувствилище и похотник ея, —

Безумила народы Византия.

И здесь, как муж, поял её Ислам:

Воль Азии вершитель и предстатель —

Сквозь Бычий Ход Мехмед Завоеватель

Проник к её заветным берегам.

И зачала и понесла во чреве

Русь — Третий Рим — слепой и страстный плод, —

Да зачатое в пламени и гневе

Собой восток и запад сопряжёт!

Но роковым охвачен нетерпеньем,

Всё исказил неистовый Хирург,

Что кесаревым вылущил сеченьем

Незрелый плод славянства — Петербург.

Пойми великое предназначенье

Славянством затаённого огня:

В нём брезжит солнце завтрашнего дня

И крест его — всемирное Служенье.

Двойным путём ведёт его судьба —

Она и в имени его — двуглава:

Пусть sclavus — раб, но Славия есть СЛАВА:

Победный нимб над головой раба.

В тисках войны сейчас ещё томится

Всё, что живёт, и всё, что будет жить:

Как солнца бег нельзя предотвратить, —

Зачатое не может не родиться.

В круженьях царств, в самосожженьях зла

Душа народов ширилась и крепла:

России нет — она себя сожгла,

Но Славия воссветится из пепла!» (13; 109—111)

Стихотворение посвящено некой В.Д. Рюминой, к которой в этом случае и обращена речь «персонажа с тростью». Кто же этот таинственный он? Постойте! Живой глобус, трость (с набалдашником в виде головы пуделя) — да это же Воланд! Время глубочайших потрясений — и он тут как тут. Сам Волошин называл его Ангел времён. Архангелическое достоинство Сатанаила-Воланда для Булгакова сомнению не подлежит, так же как и ангелическое достоинство рыцарей его свиты. Достаточно вспомнить, что Абадонна определяем как Ангел бездны, а поскольку у него, начальника охраны Воланда, есть заместитель — Азазелло, то и рыжий крепыш с бельмом на глазу — ангел же. Удивление это может вызвать только у профанов, ведь ангелом смерти почитался в греческой церкви архангел Михаил. Достоинство — одно, и задача — одна: исполнение воли Божьей, разные только функции и «знаки над Ведомствами»8. Кирпич над порталом ведомства Воланда — это тот самый кирпич, который, по словам Мессира, просто так на голову не упадёт. Кроме того, обратите внимание на прямое значение этого знака: Воланд ни в коей мере не вожделеет увеличить количество «висельников, выскакивающих из камина».

Этого мало. В 1923 году Волошин пишет второй монолог, «Благословение», не менее странный с точки зрения идентификации персонажа, коему он принадлежит:

«Благословение моё, как гром.

Любовь безжалостна и жжёт огнём.

Я в милосердии неумолим.

Молитвы человеческие — дым.

Из избранных избрал тебя я, Русь!

И не помилую, не отступлюсь.

Бичами пламени, клещами мук

Не оскудеет щедрость этих рук.

Леса, увалы, степи и вдали

Пустыни тундр — шестую часть земли

От Индии до Ледовитых вод

Я дал тебе и твой умножил род,

Чтоб на распутьях сказочных дорог

Ты сторожила запад и восток.

И вот вся низменность земного дна

Тобой, как чаша, до края полна.

Ты благословлена на подвиг твой

Татарским игом, скаредной Москвой,

Петровской дыбой, бредами калек,

Хлыстов, скопцов — одиннадцатый век.

Распластанную голой на столе —

То вздёрнутой на виске, то в петле,

Тебя живьём свежуют палачи —

Радетели, целители, врачи.

И каждый твой порыв и каждый стон

Отмечен мной, и понят, и зачтён.

Твои молитвы в сердце я храню:

Попросишь мира — дам тебе резню.

Спокойствия? — Девятый взмою вал.

Разрушишь тюрьмы? — Вырою подвал.

Раздашь богатства? — Станешь всех бедней,

Ожидовеешь в жадности своей.

На подвиг встанешь жертвенной любви?

Очнёшься пьяной по плечи в крови.

Замыслишь единенье всех людей?

Заставлю есть зарезанных детей.

Ты взыскана судьбою до конца:

Безумием заквасил я сердца

И сделал осязаемым твой бред.

Ты — лучшая! Пощады лучшим — нет!

В едином горне за единый раз

Жгут пласт угля, чтоб выплавить алмаз.

А из тебя, сожжённый мой народ,

Я ныне новый выплавляю род!» (13; 127—128)

«Знатоки» неуверенно определяют его как «монолог в стиле поучений Ягве». В таком случае становится непонятным отличие этого «Ягве» (лучше сказать Яго) от Сатанаила, выступающего в традиционном амплуа палача и садиста. И тут картину проясняет Е.П. Блаватская, которая в «Тайной Доктрине» прямо называет Иегову Сатаной, подводя под это солидную доказательную базу.

Не забудем, что «Тайная Доктрина» имелась в библиотеке Волошина, была им проштудирована и вошла, судя по всему (в прямом чтении или изложении Волошина), в «гностический банк» автора Ми М.

Итак, перед нами Первый и Второй монологи Воланда, произнесённые им ещё до появления на Патриарших. Что ж удивительного? «Против неба на земле» из зачина Ершовского «Горбунка» (как и многое другое — почти всё) тоже принадлежит Пушкину. Братское сложение сил — фундаментальный принцип адептов духовной культуры. Разве от Гоголя убыло, когда он по-ученически чётко выполнил учительские указания по воплощению замыслов «Ревизора» и «Мёртвых душ»? Ещё и весело «приложил об коленку» обожаемого наставника: «Бывало спросишь: ну как, брат Пушкин? — Да так, отвечает, как-то всё... Большой оригинал!» Ниже мы увидим, что Булгаков поступил совершенно по-гоголевски.

Если бы великий Макс дожил до создания (пусть не публикации) Романа, он бы с гордостью констатировал, что заканчивал свой творческий путь его подопечный, как Данте (см., напр., 15; 103). Ещё бы! Он сам задал ученику этот грандиозный размах. Более того. Проникновенность и глубина поставили обоих — в равной мере — вне публикационного поля «совейской литературы», проще говоря, МАССОЛИТа. Учитель привил Булгакову вкус к глубине, но одновременно и «чуждый дух», по какому вынюхивали врага ищейки режима. Преуспевающий автор, успевший обзавестись коврами и антикварной мебелью, мгновенно попал в «неприкасаемые»; редакторы, издатели и литературные боссы вдруг стали сторониться его как зачумлённого. Он сделался сыном вечности и сразу же — пасынком времени, сыном человечества — и пасынком России.

Зато получил благословение учителя:

Войди, мой гость, стряхни житейский прах

И плесень дум у моего порога...

Со дна веков тебя приветит строго

Огромный лик царицы Таиах.

Мой кров убог. И времена — суровы.

Но полки книг возносятся стеной.

Тут по ночам беседуют со мной

Историки, поэты, богословы.

И здесь их голос, властный, как орган,

Глухую речь и самый тихий шёпот

Не заглушит ни южный ураган,

Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот.

Мои ж уста давно замкнуты... Пусть!

Почётней быть твердимым наизусть

И списываться тайно и украдкой,

При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

И ты, и я — мы все имели честь

«Мир посетить в минуты роковые»

И стать грустней и зорче, чем мы есть.

Я не изгой, а пасынок России.

Я в эти дни — немой её укор.

Я сам избрал пустынный сей затвор

Землёю добровольного изгнанья,

Чтоб в годы лжи, падений и разрух

В уединенье выплавить свой дух

И выстрадать великое познанье.

Пойми простой урок моей земли:

Как Греция и Генуя прошли,

Так минет всё — Европа и Россия,

Гражданских смут горючая стихия

Развеется... Расставит новый век

В житейских заводях иные мрежи...

Ветшают дни, проходит человек,

Но небо и земля — извечно те же.

Поэтому живи текущим днём.

Благослови свой синий окоём.

Будь прост, как ветр, неистощим, как море,

И памятью насыщен, как земля.

Люби далекий парус корабля

И песню волн, шумящих на просторе.

Весь трепет жизни всех веков и рас

Живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас. (13; 177—178)

Ныне адресность этого обращения не вызывает сомнений. Просто никто, кроме Булгакова, из переступавших порог коктебельского храма, этих слов не достоин.

Это ещё не всё.

Исследователи почему-то не обращают внимания на мистическое тождество фамилий учителя и ученика: Вол и Bull9 (англ.) в мифологическом смысле одно и то же, а в слове буйвол они вообще сливаются воедино. Между тем вол и осёл — первые апостолы Христа, согревшие Его своим дыханием в яслях Вифлеемской пещеры. Когда «иностранный специалист» по эзотерическим рукописям всерьёз заявляет, что он был свидетелем разговора Пилата и Иешуа Га-Ноцри, интересно было бы узнать, а был ли он в Вифлееме в рождественские день и час?

Был, и это легко показать.

Вол — знак созвездия Телец, «созвездия отцов»; Осёл — символ Мировой оси; плюс соединительный союз и — англ. & (and); в сумме Вол & Осёл — вот он, Воланд! А осёл — его символическое животное. Т. е. Воланд-Осёл — один из двух восприемников на Земле воплотившегося Планетарного Логоса. — Всё чётко и строго.

Вторая же половина фамилии мастера шин (ש) — двадцать первая буква иврита, 21-й аркан Тарота — Дурак, Сумасшедший; числовое значение аркана — 300 равно сумме числовых значений букв словосочетания Роах Элохим — Дух Господень и потому является его идентификатом. Итак, медленно проявляя подлинное лицо и имя «инженера», Булгаков внёс начало фамилии коктебельского мага в карнавальные дефиниции «специалиста по магии». Впрочем, всё получилось так складно не без участия Высших Сил. Вторая часть фамилии помогла.

Есть и ещё одна тайна.

В первом варианте Романа главный герой Булгаковской мистерии — Поэт. Это слово необъяснимо для булгаковедов. Автор МиМ презирал рифмоплётство, не читал стихов, и когда ему в ответ тыкали Пушкина, судорожно кричал, что Пушкин «не стихи». Вероятно то, что «поэзия должна быть глуповата», в принципе не устраивало апологета разума («Без мысли нет литературы». — любил повторять Булгаков). И вдруг — Поэт, причём в аспекте авторской самоидентификации с героем произведения; это всегда выглядело за пределами логики. — В чём же дело?

Не может быть, чтобы всей душой ждавший встречи с новоявленным наследником Достоевского и Толстого Волошин не удостоил Булгакова ни одним стихотворением. Форма взаимных стихотворных посвящений была очень распространена. Адресатами Волошинских посланий в стихах часто становились не слишком заметные люди; а тут — такая встреча, такая взаимная любовь, и чтобы без поэтического отклика?!..

Опасно доверять прямым «столбовым» указаниям. Чуть прикровенности, две-три «фигуры умолчания» — и таинственная жизнь духа становится трансцендентной для исследователей. Все рассматривают «заднюю сторону иконы» — нет чтобы вглядеться в изображение.

Вглядимся.

И — о чудо! — вот оно, на поверхности.

Мало версифицированное, написанное языком Экклезиаста, разбитое на семь не то строф, не то перикоп стихотворение «Поэту» (1925).

1

«Горн свой раздуй на горе, в пустынном месте над морем

Человеческих множеств, чтоб голос стихии широко

Душу крылил и качал, междометья людей заглушая.2

Остерегайся друзей, ученичества шума и славы.

Ученики развинтят и вывихнут мысли и строфы.

Только противник в борьбе может быть истинным другом.3

Слава тебя прикуёт к глыбам твоих же творений.

Солнце мёртвых, — живым она намогильный камень.4

Будь один против всех: молчаливый, тихий и твёрдый.

Воля утёса ломает развёрнутый натиск прибоя.

Власть затаённой мечты покрывает смятение множеств!5

Если тебя невзначай современники встретят успехом, —

Знай, что из них никто твоей не осмыслил правды:

Правду оплатят тебе клеветой, ругательством, камнем.6

В дни, когда Справедливость ослепшая меч обнажает,

В дни, когда спазмы любви выворачивают народы,

В дни, когда пулемёт вещает о сущности братства —7

Верь в человека. Толпы не уважай и не бойся.

В каждом разбойнике чти распятого в безднах Бога» (13; 173—174).

Конечно, это наставление библейского пророка новозаветному апостолу. Какая глубина! Какая серьёзность!

И что характерно. Периколы пронумерованы, а заключительное пятистишие специально разорвано пополам. Почему? Конечно, семь — священное, космическое число, и всё же... Посмотрим в Тарот. — Эврика! 7-й аркан Колесница; Возлюбленный (6-й аркан) начинает свой путь — вспомним отзыв Волошина о Булгаковском начале. И это не всё. Седьмой аркан семантически и графически идентифицируется с созвездием Большой Медведицы, а медведь — Миша, Михаил. Таким образом, Булгаковская адресность, несмотря на прикровенность, была фиксирована очень чётко. На то и эзотерические ключи, чтобы не раскладывать всё, как абориген, только на поверхности.

Булгаков понял, принял и «зарубил». Слово Поэт для него вдруг наполнилось новым смыслом. Поэт — это посланник Высших Сил (конечно, речь идёт о поэте-пророке), кто направлен для служения по эту сторону бытия, в отличие от представителей Иерархии, находящихся по ту сторону и лишь иногда фантомно заглядывающих в наш мир.

Потому-то главный герой ранних вариантов МиМ и назывался Поэт. Поэт — всегда подмастерье; только перейдя в пророческое служение, он становится мастером.

В этом гениального ученика просветил и наставил его великий учитель:

«Когда же ты поймёшь,

Что ты не сын земли,

Но путник по вселенным,

Что солнца и созвездья возникали

И гибли внутри тебя,

Что всюду — и в тварях, и в вещах — томится

Божественное Слово,

Их к бытию призвавшее,

Что ты освободитель божественных имен,

Пришедший изназвать

Всех духов — узников, увязших в веществе,

Когда поймёшь, что человек рождён,

Чтоб выплавить из мира

Необходимости и Разума

Вселенную Свободы и Любви —

Тогда лишь

Ты станешь Мастером» (13; 95—96).

И Булгаков стал Мастером. Не тем, который поселён на страницах романа, тот — лунный, не заслуживший света, Булгаков его перерос. Волошин видел солнечность души молодого адепта; он закрепил свое видение 19-ю строками предыдущего посвящения: ведь 19-й аркан — Солнце! И Волошин оказался прав.

«Когда он умер, — рассказывала Елена Сергеевна, — глаза его вдруг широко открылись — и свет, свет лился из них. Он смотрел прямо и вверх перед собой — и видел, видел что-то... Это было прекрасно» (3; 482).

Это было видение Иешуа Га-Ноцри.

Ибо только Свет порождает свет.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заканчивался июнь, заканчивалось более-менее спокойное время. Приближалось июльское «нашествие варягов», и, внушив своей тараторке-жене, что Коктебель ему не понравился («нам» — объявила она), Булгаков покидает Волошинский оазис. В дороге он начал писать для камуфляжа (и для пропитания) очерк «Путешествие по Крыму», лениво переругиваясь с путеводителем «Крым» анекдотически известного оздоровителя «Саркомова-Серосинего»10. Коснеющий язык курортного Остапа Бендера должен был снять малейшие подозрения у не в меру внимательных сексотов, по отношению к нему всегда бывших настороже. Но вместе с ними Булгаков заморочил и доверчивых доброхотов. С Коктебеля в его жизни и творчестве начинается период секретности и тайны, и апологетом их он оставался до конца.

«Он... говорил, что мир, лишённый тайн, становится плоским и безнадёжным. Он хотел, чтобы была тайна. Чтобы было чудо» (9; 94).

«В каждом большом и подлинно художественном произведении непременно содержится тайна» (15; 68).

Истина, прикрытая для толпы маскхалатом профанно-явного, на самом деле представляет собой нечто совершенно иное, сказочно-прекрасное, парадоксальное — то, что не может вместить в себя сознание примитива. Нужно нырнуть, чтобы увидеть подводную часть айсберга, а кто на это способен? Для этого, как говорил Данте, надо иметь Il ben de l'intelletto, или, по-русски, «кой-что в голове». В самых обыденно-незыблемых понятиях и представлениях при заглядывании внутрь вдруг обнаруживается другой мир, где комфортно становится уже не телу, а душе. Иисус Христос, Дьявол, мир этот и мир тот, смерть и бессмертие — всё предстает в совершенно ином свете, не плоско, а объёмно, не условно, а безусловно.

Наставник писал: «...пред Тайной глубины склоняюсь я в молчании великом» («Лунария», 1913). История Иисуса Христа в его освещении тоже выглядит совершенно иначе:

«Но в день Суда единая порфира

Оденет нас — владычицу с рабой.

И пленных солнц рассыпется прибой

У бледных ног Иешуа Бен-Пандира».(«Лунария», 1913)

То, на что культ держал свирепую монополию, превратив в ярмарочно-дешёвую бутафорию, оказалось на самом деле глубоким, мудрым, непоказушным, ясным, хотя и не примитивно-однозначным. Какая тема для великой творческой личности! И Ученик со всей страстью Избранника навалился на тему. Нужно было в литературной среде того времени действительно быть «одному против всех», чтобы взяться за роман «о Боге и Дьяволе». Среди холуйской бормотухи авангардистов и претенциозных вывертов «богоизбранных» пигмеев подняться с четверенек в полный рост — надо иметь характер и мужество! И сразу вся эта сволочь вцепилась в него с остервенением пираний, стараясь не только заработать на критике, выслужиться перед режимом, но и изничтожить «унижающий других» пример альтернативного поведения. Потребовалось не спасовать, и Булгаков прежде всего для себя оформил это ясной позицией: «О трусость, говорил он, не от неё ли происходит вся подлость человеческая? Полистаешь журнальчик, почитаешь книжку — и такой вдруг стыд! Эх, эх, страшная вещь!», и назидательно — себе и собеседнику: «Главное — не бояться» (9; 19). Т. е. в аспекте будущего откровения он задавал себе основной принцип христоподобия.

Из Коктебеля вернулся новый человек, и другие люди сомкнули вокруг него свои ряды. Речь идёт о «пречистенцах», и следует растолковать, кто это такие.

В аспекте наступившей (с начала XX века сделавшейся и общественно-внятной) Эпохи Культуры стали значимыми, идеологически важными такие дисциплины, как история и теория культуры, мифология, сравнительное религиеведение и история идеологий, философская эстетика, искусствометрия, иконология, математические методы исследования художественных произведений, искусствоведческий анализ памятников мистической литературы и фольклора, описание и истолкование усложнившимися методами секулярной науки сакральных объектов, герменевтика, «символическое описание», философская теория перспективы и пр. Как нечто сугубо светское и неполитизированное, после 1917 года эти дисциплины получили «право гражданства»; была образована Государственная академия художественных наук (ГАХН), и в неё плавно переместилась вся масса философствующей интеллигенции, не находя другой социальной ниши для благоприятного, почти что как раньше, существования. Люди «заведовали», писали статьи и книги, читали лекции, получали за это какие-то деньги и жили почти не изменяя себе. Эта художественно-научная среда стала своего рода инкубатором для становления мастера.

Ещё находясь в Коктебеле, Булгаков развил и закрепил мимолетное знакомство с А.Г. Габричевским, ГАХНовцем, искусствоведом «широкого профиля» и не менее широкого загорелого фаса; после смерти Волошина А.Г. подменил его на коктебельском посту, купив дачу неподалеку. Булгаков с Габричевским «подружились, много виделись и проводили время в беседах на пляже» (13; 425). Беседы — в волошинском камертоне — носили наверняка характер разговора по существу и по делу, тем более что «Габричи», муж и жена, производили вполне надёжное впечатление.

Пречистенцы от души напитывали Булгакова глубинной информацией по самым разным вопросам. Знания их были феноменальны. Перед самым отъездом из «Волошинского рая» Булгаков несколько дней наблюдал за ещё одним ГАХНовцем, Б.И. Ярхо. «Литературовед и переводчик, специалист по латинской поэзии — античной и средневековой, полиглот, он поражал чудовищной эрудицией и анекдотической отвлечённостью» (13; 427). Некоторые яркие чёрточки этого феномена пригодились Булгакову для ранней редакции Романа, где даже была специальная глава «Что такое эрудиция». Действующий там герой Феся — это, конечно, некий обобщенный ГАХНовский профессор, некая скаковая лошадь дореволюционной вольготной жизни, впряжённая новой властью в громыхающую телегу «нового» бытия. Феся, например, читает лекции в Хумате11 (прозрачный намёк на хомут), в казармах какой-то дивизии и Академии изящных искусств. Но в аспекте того, что Феся был специалистом по демонологии, его литературному портрету более соответствует сам Волошин, и тогда «Феся» — намёк на Феодосию, коктебельскую метрополию и региональный исторический центр. Против прямого отождествления Феси с Б. Ярхо говорит тот важный фактор, что в Булгаковском персонаже нет ничего семитского, а в аспекте будущего иванобездомного вопля «Бейте, граждане, арамея!» аналогия представляется вообще маловероятной. Булгаков имел в виду показать несовместимость высокоучёного и интеллигентного исследователя с живым предметом исследования, например, разнузданным, как Бегемот, и неинтеллигентным, как Коровьев. Было бы, действительно, странно, если бы Борис Исаакович Ярхо стал поучать Воланда, как следует себя держать в соответствии с наиболее характерологическим дьявольским поведением.

Нет, учёный на роль главного героя не подходил.

Только художник сначала смог угадать, а потом мгновенно узнать, КТО прибыл в Москву жарким майским вечером, в среду. Художник этот должен был обладать абсолютной компетентностью учёного-специалиста по вопросу, чтобы своё недомыслие и «малое вежество» не выдавать за новое откровение, облекая его в художественную форму. Те, кто ныне пытается подправлять, поучать Булгакова с юдофильских или церковно-центрических позиций, либо сами не знакомы обстоятельно с темой, о которой толкуют, либо будучи охранительными псами, стараются согласно определённой политической установке (по приказу хозяина) ввести в заблуждение доверчивого, ещё менее знакомого с данным вопросом читателя.

Художник, начинающийся за пределами учёного, — тот «образ долженствования», что один только мог справиться с задачей, поставленной автором перед собой.

Сам Булгаков сумел одолеть такое задание только путём сложения сил: почти всё пречистенское братство пришло ему на подмогу. Сначала к нему присматривались. В этой старомосковской среде он не сразу прижился, не сразу был принят за своего. Все эти люди — искусствоведы, филологи, художники, литераторы — знали друг друга с детства, их лечили общие домашние врачи, их родители дружили домами... Для них он «ещё и в 1924 году был «писателем, приехавшим из Киева»» (3; 220). Жена А. Габричевского, дочь академика А.Н. Северцова, вспоминает: «Они приходили к нам, велись умные разговоры, споры, выясняли, кому что делать, что читать. Сюда входили всё новые и новые люди, которые питались разумом друг друга, часто совершенно противоречивые и непримиримые; вот они-то в спорах и выясняли каждый своё. По вечерам ходили в гости... ели мало, веселились много и никто не роптал на жизнь» (3; 242).

«У «пречистенцев» чтились филологи и философы.

Они забавлялись беседами о Риккерте и Когене. В моду входили Фрейд и Шпенглер с его... «Закатом Европы», в котором их особенно привлекала мысль, что главенство политики является типичнейшим признаком вырождения культуры. А посему они толковали об образе, взятом из природы и преображённом творчеством, о музыкальных корнях искусства, о мелодии, связанной с ритмом... В них всё ещё сохранялась рафинированность декадентщины предреволюционной поры, но они считали себя продолжателями самых высоких традиций московской интеллигенции. В этом кругу к Булгакову относились с повышенной заинтересованностью. В нём хотел и видеть своего представителя» (9; 38). Будучи органически чуждыми режиму, они радостно приветствовали убийственный сарказм Булгаковской сатиры. «Роковые яйца» (в первом варианте «Яйца профессора Персикова») и «Собачье сердце» приводили их в восторг. Тем более, профессор Преображенский был свой, пречистенец, что делало его смелые суждения рупором пречистенцев как клана.

Особенно «присохли» к Булгакову двое: Николай Лямин и Павел Попов, сотрудники ГАХНа, не имевшие особых личных амбиций и не считавшие для себя зазорным стать сателлитами великого человека. Павел Попов, например, чуть не при первом знакомстве вызвался быть биографом Булгакова. В круг общения «писателя из Киева» входили также А. Габричевский, Б. Шапошников, Г. Шпет, братья Ф.А. и М.А. Петровские, Б.И. Ярхо, А. Губер. С другими выдающимися умами установилась опосредованная связь: А.Ф. Лосев был другом и сотрудником П. Попова; жена Н. Лямина, художница Н. Ушакова, вывела Булгакова на А.В. Чаянова, чью книгу «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» она оформляла, причём это сотрудничество было специально поименовано в подзаголовке («Романтическая повесть, написанная ботаником X., иллюстрированная фитопатологом Y.12») В передаче пречистенцев Булгакову стала известна и деятельность П.А. Флоренского, чьё сочинение «Мнимости в геометрии» по их рекомендации было им приобретено и прочитано. Через этот текст автор МиМ вошёл в сердцевину эзотерической концепции Данте; книга величайшего русского христианского мистика дала Булгакову понять: художник силой своего искусства способен транслировать истину на землю с такой мощью и чистотой, что мудрецы и философы, разомкнув свои сплочённые ряды, с почётом принимают его в круг самых избранных. И это не те, кто громче сорвал аплодисмент, но те, кто самоотверженнее ей служил.

И Булгаков навсегда определил своё место.

Вскоре ему повезло и с коллегой.

Среди сотрудников ГАХНа был остроумный, весёлый горбун, переводчик, выпускник историко-филологического факультета МГУ, живчик и хлопотун Сергей Заяицкий. Это был неистощимый на выдумки фантазёр и мистификатор, ироник и мистик одновременно, который неутомимо и взахлёб открывал, переводил, пересказывал и инсценировал каких-то неведомых или малознакомых иностранных авторов. Сам он выступал восторженным посредником и ограничивался краткими предисловиями к их публикуемым книгам. Каково же было удивление доверчивых читателей, когда вдруг выяснилось, что сделавшийся популярным француз Пьер Дюмьель с его нашумевшим авантюрным гротеском «Красавица с острова Люлю» это не более чем весёлая маска самого псевдопереводчика. Певец Пречистенки (в 1914 году он написал восторженную поэму «Пречистенка» — «Пречистенка, благословенна будь. Ты нас взлелеяла, как матерь в колыбели» etc), Заяицкий в 1917 продолжил эту гимнографию поэмой «Неврастеник», «где любовно описаны те самые переулки Пречистенки и Арбата, которые вскоре станут местом действия одной из повестей Булгакова» (3; 244). Сергей Заяицкий закончил свой краткий 37-летний жизненный путь развёрнутым «эпическим» полотном «Жизнеописание Степана Александровича Лососинова. Трагикомическое сочинение» (1928), кратко называемым среди друзей «Портрет САЛО(м)» в совершенно Булгаковском стиле. Заяицкий, когда они познакомились, был уже известным в узких интеллигентских кругах автором. Искромётные хохмы без особого идеологического подтекста не вызывали «охотницкой» стойки легавых от цензуры, и он, как и многие другие ГАХНовцы, публиковался обильно, хотя и малотиражно. Булгаков впервые читал у Заяицкого весной 1924 года13, и их взаимная приязнь, постепенно переросшая в дружбу, длилась до самой смерти Заяицкого в 1930-м году. Неизлечимо больной (костный туберкулез, приведший в том числе и к деформации фигуры), Заяицкий бросил дерзкий вызов недугу, абсолютно не считаясь с занесённым над ним дамокловым мечом, живя не только полноценно, но и весело. Н.А. Ушакова рассказывала о том, как однажды «Заяицкий, идя по Пречистенке, обратил внимание на прохожего, который слишком уж пристально глядел на него, франтовато одетого горбуна. Тогда пройдя дальше, Заяицкий сел на трамвай, обогнал таким образом прохожего и, выйдя из трамвая, вновь пошёл ему навстречу. Этот трюк он повторил дважды, приведя прохожего в полнейшее замешательство. И сам же Заяицкий рассказывал об этом, хохоча: смущён был не он, а прохожий» (3; 244). Такая жизнестойкость поразила Булгакова. Сам обречённый (он это предвидел как врач), он вдруг увидел пред собой не просто живое утешение, но заразительный пример, укор в минуты слабости. Заяицкий сразу признал лидерство Булгакова: сам он был моложе на два года; за его плечами не было опыта войны; кроме того, он был вечно переполнен замыслами, а тут уж не до счётов. Так около Булгакова появился «конёк-горбунок», а вместе с ним и эта Ершовская тема в МиМ. Абрис лунных пятен, достаточно отчётливо видимых с Земли, воспринимался то как горбатый заяц14 (в Китае), то как маленькая лошадка с длинными ушами и опять же горбом. Таково подлинное происхождение Ершовской мифологемы. И теперь конёк стоял перед Булгаковым. Можно было смело нырять в котёл Млечного пути, что «писатель из Киева» и сделал. В год появления «Лососинова» Булгаков начинает свой космический Роман. Оба идут грудь в грудь.

Это Серёжа Заяицкий втравил Булгакова в театральную карусель, внушив ему, что писать пьесы совсем не трудно. В 1925 году весёлый горбун создаёт романтическое переложение «Вильгельма Телля» («Стрелок Телль») Россини, затем как из рога изобилия посыпались: «Жизнь приказывает» (1929), «Побеждённые камни» (1930), «Простая мудрость» (1930), «Таинственные письма» (1930). Когда Булгакову было невмоготу с бесконечными пьесами, инсценировками, а затем ещё и оперными либретто, он всегда вспоминал своего незабвенного Серёжу.

Он купил бинокль, чтобы пристальнее вглядываться в Луну. Написал памятку: Луна! Проверить луну! И наблюдения: «13-го мая в 10 ч. 15 м. позлащённая полная луна над Пречистенкой... 18-го мая в 5 ч. утра, белая, уже ущерблённая, беловатая, над Пречистенкой. <...> Перламутровые облака над Арбатом» (18; 250).

Заяицкий умер в Феодосии 21 мая 1930 года. 22-го друзья устроили в Москве панихиду. Лямин заезжал за Булгаковым, не застал, оставил записку.

Оказавшись сам «у порога», Булгаков как-то сказал задумчиво: «Как всякому смертному, мне кажется, что смерти нет. Её просто невозможно вообразить. А она есть» (9; 99).

Орден, который они хотели некогда учредить, теперь уж придётся основывать на небесах.

О, этот страшный тридцатый15!

Загнали в угол, вышибли отовсюду, оставили без куска хлеба.

— Пришлось писать письмо Дракону, преодолев ползучий страх. Когда застрелился Маяковский — тиран забеспокоился, позвонил.

— Дали работу во МХАТе.

В середине года арестовали того, кого они с Серёжей с удовольствием бы приняли в свой орден и даже выбрали командором.

Александр Васильевич Чаянов был на три года старше Булгакова. Профессией его была экономика, однако сердце рвалось в таинственный мир культуры и эстетики. Орденская стилистика немецких и русских романтиков была его идеалом: Э.Т.А. Гофман, В. Одоевский, А. Погорельский, А. Вельтман, А. Чертков. С 1918 года в течение 10-ти лет он издал пять небольших изящных книжиц, скромных и малотиражных; они сразу сделались особым, элитарным чтением, а вскоре и библиографической редкостью. Названия у этих красивых и легких стилизаций были двойные, во вкусе того времени, салонность уравновешивал демонизм, «живопись намёками» не преследовала никакой другой цели, кроме самодемонстрации, и в этом было нечто располагающее. За ним сразу закрепилось звание «русский Гофман»; все другие стилизации отталкивали своим умыслом и претенциозностью. Конечно, было в современной литературе нечто близкое: проза М. Кузмина, П. Муратова, Г. Чулкова. Там это делалось широковещательно и с нажимом; здесь же, в полумаске псевдонима «Ботаник X» — без всякого расчёта на шумный литературный успех, и даже не очень уклюже, что особенно обезоруживало.

Вторую из этой серии — «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (1922) — и подарила Булгакову её иллюстратор Н.А. Ушакова. Булгаков раскрыл подарок наобум, взглянул... и глазам своим не поверил:

«Как я могу отблагодарить тебя, Булгаков!»

Он перевернул страницу, впился глазами:

«Беспредельна власть моя, Булгаков, и беспредельна тоска моя; чем больше власти, тем больше тоски».

Повесть была о том, как в Москве объявился Сатана. Фамилия Сатаны была Венедиктов, фамилия главного героя — Булгаков. Но весь фокус в том, что за несколько лет до выхода этой книги в Москве появились два писателя с точно такими фамилиями. И одним из них был он16.

Чаянов сделался его нечаянной радостью. На первой книжке из серии («История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора» М., 1918) Булгаков прочёл посвящение: «Памяти великого мастера Эрнеста Теодора Амадея Гофмана посвящает свой скромный труд автор». Знамя над всеми тремя было поставлено. Великий мастер, сиречь гроссмейстер, задал ордену тон и градус фантасмагоричности. В 1928 году Чаянов писал: «Совершенно несомненно, что всякий уважающий себя город должен иметь некоторую украшающую его Гофманиаду, некоторое количество своих домашних дьяволов». В Киеве, где Булгаков начинал, местная лихая чертовщина роилась вокруг Лысой горы, в Москве — вокруг масонской святыни, Пашкова дома.

Высший мир обнаруживает себя в этом прежде всего явлением Сатаны — недаром он Князь Мира. Когда Христос удаляется в пустыню, Сатанаил уже ждёт Его там. Два полюса материальной Вселенной соединены в пару аркой радуги, «дуги Ра». Она — непременный атрибут при эзотерическом изображении архангела Михаила. Поскольку последний — небесный патрон и Киева, и Булгакова, радужность, т. е. соединённость воедино Планетарного Логоса и Дьявола, была в автора МиМ встроена метагенетически, изначально.

Не удивительно, что автопортретность (в ранних вариантах) черт лирического героя даёт название главе «Гроза и радуга» (7; 281—282). Затем Булгаков придаёт это слово-понятие тому, кто был его наставником в эзотерическом понимании структуры мира — коктебельскому магу в облике чудика и хлопотуна. Киевский дядя Берлиоза (теперь уже композитора, создавшего в «Фантастической симфонии» совершенно Гоголевскую музыкальную картину «Шабаша на Лысой горе») зовётся Александр Максимилианович Радужный (6; 145), но квартирный «пунктик» его — едкая самоирония. Булгаков был помешан на квартирном вопросе (мой дом — моя крепость, как известно; а ему, чтобы отгородиться от совкового маразма, нужна была даже не крепость — ЦИТАДЕЛЬ), и Шубертовский «Последний приют» — своего рода булгаковская «квартирная месса».

От Чаянова Булгаков усвоил бесконечную реминисцентную связь с обширным культурным полем, постоянную перекличку с источниками и вбирание прозрачных аллюзий и прямых цитат внутрь своего текста. Чаянов создал своего рода культ цитаты, в этом он был невероятным искусником и эстетом. Но для пародийного расщепления «вещества» цитаты, для идеологического ей оппонирования и эзотерического исследования в МиМ Булгаков пользуется в основном приёмом скрытой (или псевдоскрытой) цитаты в расчёте на высочайший общекультурный горизонт читателя, мастерский его уровень. Поэтому «открытие» современными простодушными «следопытами» таких перекличек основано, мягко говоря, на недоразумении. А сколько всевозможных контактов с внелитературным материалом! Достаточно указать на музыкальный тематизм МиМ: как в пародийном и квазипародийном использовании имён творцов музыкальных миров, так и в музыкальной словесной живописи; например, грозы у него решаются в мелодике, ритмике и энергетике «Грозы» из «Пасторальной симфонии» Бетховена.

Наконец, масонская патетика Чаянова, братский пафос которой подвиг его на разработку и внедрение идеи сельскохозяйственной кооперации (чем он вошёл в историю мировой экономической мысли и за что сложил голову), разлита по страницам его повестей как естественный «колорит времени» (с чем связано обращение к началу XIX века, для коего эти орденские качества особенно характерны). Она наполнила Булгакова поэзией рыцарства (рыцарь — это прежде всего брат, даже если он одинокий скиталец) и сладостью «гностического артикулирования» слов мастер и ученик, являющихся в МиМ ключевыми. Эти слова, выношенные и выстраданные Булгаковым в напряжённейшем двадцатигодичном алхимическом делании, служат ему позывными-паролями, а не унылыми и тривиальными лингвистическими единицами.

Можно только сожалеть, что в жизни им так и не пришлось соприкоснуться, хотя через Н.А. Ушакову (ей повезло проиллюстрировать ещё одну книгу Чаянова «Необычайные приключения графа Фёдора Михайловича Бутурлина...», 1924) контакт был не только мощным, но и обоюдным.

Четвёртым в компании был замечательный писатель и поэт Константин Вагинов, автор нашумевшей (в узких же кругах) повести «Козлиная песнь». Обыгрывая (с развёрткой) в названии произведения перевод греческого слова трагедия, Вагинов иронически обращается с устойчивыми понятиями лексического обихода интеллигенции, и тем освежает их, придаёт им живизны. Всё, что связано у Булгакова с чёртом как существом козлоногим (христианское прочтение мифологемы греческого бога Пана): название «Копыто инженера», затем остаточный безымянный «козлоногий» — имеет отношение к «Козлиной песне» Вагинова.

Заяицкий и Вагинов — ироники без фельетонности, тогда как пятый в этой компании, Евгений Замятин, в антиутопии «Мы» добился использования сатиры без малейшего присутствия вокруг неё добродушной ваты иронии.

Евгений Замятин — целая глава в жизни Булгакова. Их десятилетнее общение и дружбу, основанную на чувстве уважения, в области генерирования которого замятинская душа не знала себе равных, не смогла прервать даже начавшаяся осенью 1931 года эмиграция. Замятин был единственной опорной точкой Булгакова в Ленинграде; посещая по делам северную столицу, Михаил Афанасьевич всегда, по существу, стремился только к нему. Замятин был человеком культуры; никто не отстоял от культа так далеко, как он. Мысль «Самостоянье человека — залог величия его» была высказана некогда именно о нём. В несгибаемости перед тиранией ему не было соперников. Булгаков дрогнул пять раз. Замятин — ни одного. Замятин подхватил Булгаковский почин смертельного номера «письма в Кремль» — и пошёл до конца. Его эмиграция в конце 31-го года — своего рода чудо, оставшееся уникальным. После отъезда Замятина мышеловка захлопнулась навсегда. Булгаков же, как и Волошин, должен был остаться навечно в зоне погибели.

Прозрачность наступает на высших стадиях давления и температурного режима; тогда получается тот «прозрачный кристалл, через который человечество будет смотреть на солнце». Замятину алмазный закал оказался не по силам, не по призванию и не по судьбе. Агасфер, как его называл Булгаков, отбыл за кордон, провожаемый улыбками и щемящей болью в сердце младшего собрата. А уже через полгода: «Дорогой Мольер, мы сидим в кафе в Монако и вспоминаем Вас... Отдыхаю в Côte-d'Azur'ных краях... скоро опять еду в Париж... А отсюда — может быть, в Америку... Привет... милый Маб!»

Перламутр, мотыльковость, эфиопский загар... Летаргия блаженства... Странник посторонился и уступил дорогу и путь — виа круцис. Маб всегда на посту, как и положено фее; Via Crucis, конечно, не Côte-d'Azur, но — каждому своё.

Правда, когда Булгаков делал отчаянные попытки съездить за рубеж («Париж, Рим!»), он думал прежде всего о Замятине. Да ещё о свидании с братьями, с кем не виделся с «до войны». — Тщетно. Минус заграница — плюс МиМ. Таково было решение Высших Сил. — Мудрое, как всегда, решение.

Был ещё Сигизмунд Кржижановский, молчаливый и строгий союзник, увеличивающий в пределах возможного общую орденскую мощь. Почти все вышли из тени только посмертно. В России, как известно, надо жить долго. — Не всем это удалось; наша духовная свобода оплачена их кровью. Они — соль земли.

Булгаков стоял на пограничье света и тени. Среди отвергнутого поп-культурой было много сокровищ: «На полках его библиотеки стояли... во множестве второстепенные, забытые писатели... Жаль, что не сохранилась его библиотека. Она... рассказала бы не только о его вкусах, но и о его рабочей лаборатории» (9; 68). Наверняка была подобрана русская орденская литература и русская Гофманиана (В. Одоевский, Ф. Глинка, А. Погорельский, В. Сенковский, М. Погодин, супруги Вельтман). С П. Поповым со смакованием обсуждалась раритетная проза Апухтина — это сохранила переписка. Наверняка внимание Булгакова привлекал оккультный роман (М. Корелли, эмигрант Принц (Рыбаков), В. Крыжановская); проза известных своими трактатами по мистике М.В. Лодыженского, П.Д. Успенского, Е.П. Блаватской. В то время, вероятно, литература эта была достаточно доступна.

Когда появлялись деньги, Булгаков приобретал книги с единственной целью настоящего мастера — использовать их как материал для работы. Правда, Булгаковские сочинения имеют ко всему этому «словесному огороду» такое же отношение, как «Братья Карамазовы» к уголовной хронике. Создание текстов культуры второго порядка предусматривает использование текстов культуры первого порядка как работу с природным субстратом. Духовная алхимия именно это и предполагает. А ведь алхимия (ал-Кеми) — «египетское искусство». Пилат мгновенно сориентировался, откуда чудо исцеления и Кто перед ним:

«После этого раздался голос прокуратора:

— Ты был в Египте? <...>

— Да, я был.

— Ты как это делаешь? <...>

— Я никак не делаю этого, прокуратор» (7; 116).

Повышать качество всего, к чему прикасаешься — это дар божий, харизма духовного мастера. Булгаков обладал этим даром. Когда «петля затянулась», он кормился только за счёт него, улучшая чужие сценарии и либретто. Одно это даёт понять: он человек не отсюда, где хлюпает жидкая грязь бездарности. Поэтому бактерии, что «здесь живут», ненавидят его свирепо, сальериански (sal — грязь по-французски).

В связи с образом Маргариты небезынтересно проследить, какого типа подруги шли с ним рука об руку.

Первая, Тася (Т.Н. Лаппа), простоватая, грубоватая, «фоновая», незаметная, тихая. Это она выходила Булгакова, страдающего морфинизмом. «Подруга дней моих суровых», надёжный товарищ. По жизни — да, но в творчестве...

«Однажды он мне читал про... молитву Елены, после которой Николка... выздоравливает.

Но я подумала: ведь эти люди всё-таки были не такие тёмные, чтобы верить, что от этого выздоровеют...

(И) я ему сказала: Ну зачем ты это пишешь?

Он рассердился, сказал: Ты просто дура, ничего не понимаешь!» (8; 488)

В Москве, где произошла резкая смена жизненного пути, сменился и образ той, которая должна была быть вторым крылом. А тут ещё Алексей Толстой, бытовой философ, подзуживал; «похлопывал его по плечу и говорил: Жён менять надо, батенька. Жён менять надо. Чтобы быть писателем, надо три раза жениться» (12; 102).

И рядом появляется «парижская штучка», вальяжная и разбитная Любаня (Л.Е. Белозерская). В складках её одежды запутался ветер дальних странствий, в волосах — чешуя летучих рыб. Она — женщина без предрассудков, «свой парень». Булгаков подобрал её чуть ли не на улице: нет жилья, нет средств к существованию, нет близких и мужа. Есть: жизненный опыт, раскованность, знание мужских струн. Через несколько лет она уже тешила свою праздность верховой ездой. Умела общаться, была незажата, и в компаниях её любили. Прижилась к пречистенскому «малому свету», её быстро признали за свою: она была из старых фамилий. Всё бы ничего, при ней Булгаков почувствовал себя писателем, но тут...

«Телефон висел над его письменным столом, и жена всё время весело болтала с подругами.

Однажды он сказал ей: — Люба, так невозможно, ведь я работаю! — И она ответила ему беспечно: — Ничего, ты не Достоевский!17 — Он побледнел, — говорила Елена Сергеевна, — рассказывая... это. Он никогда не мог простить этого Любе» (3; 359).

Уже сдавая свои полномочия, Л.Е. припугивала новую избранницу: «Ты не знаешь, на что идёшь. Он жадный, скупой, он не любит детей» (22; 489—490). Насчёт детей см. 22; 49, 661. А что касается скупости, то пикантность обвинения подчеркивалась переводом Булгаковым одноименной комедии Мольера для собрания сочинений в издательстве Academia.

Итак, на горизонте появилась третья. Установка А. Толстого была выполнена до конца. Правда, говорили, что первая жена — от Бога, вторая — от людей, третья — от Дьявола... — А, была-не была! Ревнивая Тася убеждена: «Баб у него было до чёрта». Ну, значит, и эта оттуда, одно к одному.

Третья звалась Елена Прекрасная. Генеральская жена на содержании, скучающая от достатка; по совместительству — мать двоих детей. Приключение — единственное, что было в её жизни в дефиците. Ищите — и обрящете. Третья встреча (и у неё и у него) была в мистику цифры. Три — рит — Маргарита.

Легенда о тождественности «Люси» с героиней МиМ возникла после смерти Булгакова сначала в узких кругах знакомых с рукописью, и сама Е.С. ей всячески потакала. Ахматова, поселившись в эвакуации в Ташкенте в той же комнате, где до неё жила Е.С., вдохновилась этой летучей версией, в результате из тишины проступили строки:

В этой горнице колдунья

До меня жила одна:

Тень её ещё видна

Накануне новолунья.

Рассказ В.Я. Лакшина: «В конце 60-х годов Елена Сергеевна попросила меня, работавшего тогда в редакции «Нового мира», представить её А.Т. Твардовскому; Я договорился с Твардовским и сообщил ей по телефону, что она может приехать. «Она радостно ответила: «Когда?» — «Да сейчас». — «Так ждите меня», — сказала она и повесила трубку... Прошло пять-семь минут. В дверь постучали. Я поднял глаза над вёрсткой. На пороге стояла Елена Сергеевна... «Как?! — вскричал я. — На чём же вы...» — «На метле», — не смутившись ни капли, призналась она и радостно засмеялась моей недогадливости» (18; 290).

Произошла обратная рефлексия: литературного персонажа на отдалённый прототип. Играть Маргариту стало для Е.С. принципом самоидентификации. «Однажды я видела Елену Сергеевну в гневе. Но с тех пор не сомневаюсь, что слова «Я его отравлю!» были ею некогда сказаны на самом деле, и счастье Осафа Литовского, что он этих слов не слыхал» (18; 291). Для сравнения приводим оригинал: «Глаза её источали огонь, руки дрожали и были холодны. <...> Затем, хриплым голосом и стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского».

Ещё пример. Будучи дамой избалованной и обеспеченной (маникюрши, портнихи, парикмахеры), она с глухим раздражением относилась к «прежней» компании пречистенцев, которые, после 30-го года проворачиваемые в советской тоталитарной мясорубке, казалось, источали вирус несчастья, являясь угнетающим контрастом к новой компании преуспевающих театральных деятелей. «Близкий ему круг 20-х годов, либеральная «Пречистенка» выдвигала Булгакова как знамя. «Они хотели сделать из него распятого Христа. Я их за это ненавидела, глаза могла им выцарапать... И выцарапывала», — сказала Е.С. со смехом, подумав и что-то вспомнив» (8; 414).

Между тем «приключенческий роман», приведший к образованию у Булгакова «тайной жены», ничуть не предполагал каких-то капитальных надводных изменений. Более чем через год после его начала Булгаков, оказавшийся с ТРАМом на юге, шлёт страстные шифрограммы возлюбленной, стараясь залучить её в Крым:

«Убежден Ваше ведомство может срочно приобрести Москве курбюро путевку южный берег Крыма ...»

И снова: «Ведомство полагаю найдёт место одном из пансионатов протяжении Мисхор — Ялта...»

В ответ Е.С. телеграфировала «вежливый отказ», подписавшись: Ваша Мадлена Трусикова-Ненадёжная.

Никакой мистики. Да и откуда было ей взяться? «Это была весёлая, кокетливая, небезупречного вкуса особа, которая на какой-то вечеринке лазила под стол и которую звали Ленка-боцман» (21; 409—410). Таков портрет до знакомства с Булгаковым. Через тридцать лет обработки оригиналом Лакшин познакомился с «сердечной и безукоризненно светской, расчётливой и безудержно-щедрой, весёлой и горестно-проницательной» дамой, «имевшей поверх всего этого ещё легкий флёр инфернальности, короче, с учёной ведьмой, опытной ведуньей и чаровницей» (21; 410).

И возвращаясь к «эпизоду с метлой»: «Итак, я, человек, чуждый всякому мистицизму и оккультным наукам, готов подтвердить под присягой, что в тот день она выбрала именно этот вид транспорта, потому что простейшие расчёты времени начисто исключают всякую иную вероятность» (21; 415).

Происшествие конца 20-ых годов:

«...После этого — актёрский клуб, где он играл с Маяковским на биллиарде, и я ненавидела Маяковского и настолько явно хотела, чтобы он проиграл Мише, что Маяковский уверял, что у него кий в руках не держится» (4; 326). Т. е. остаётся какой-то ощипанный Маяков-с.

Это 1929 год. Мистерия Романа уже началась. Порывы её победительной энергетики подхватывают и уносят из зауряда обыдёнщины самого автора и его близких друзей.

«Луна светит страшно ярко, Миша белый в её свете стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех — прикладывает палец ко рту и молчит, как пень. Ведёт через улицу, приводит на Патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку: здесь они увидели его в первый раз. — И опять палец у рта, опять молчание. Потом также под руку ведёт в какой-то дом у Патриарших, поднимаемся на третий этаж, он звонит. Открывает какой-то старик, роскошный старик, высоченного роста, красивый, с бородищей, в белой поддёвке, в высоких сапогах. <...> Из каких-то слов понимаю, что старик — в прошлом... рыбопромышленник, был в ссылке, вернулся к сыну в Москву... А Миша был в приятельских отношениях с сыном его. Сидели до утра. Я сидела на ковре около камина, старик что-то ошалел: «Можно поцеловать вас?» — «Можно, говорю, целуйте в щёку». А он: «Ведьма! Ведьма! Приколдовала!» «Тут и я понял, — говорил потом всегда Миша, вспоминая с удовольствием этот вечер, вернее, ночь, — что ты ведьма! Присушила меня!» Пошли домой, и так до сих пор не знаю, у кого это я была. Миша для таинственности не сказал фамилии и всегда уверял, что всё это мне приснилось» (4; 327).

Магия пробуждённых к жизни событий привела к смысловой контаминации холёной Елены с двумя детьми с одинокой душой — Маргаритой; той, которую он три года вырывал из самодовольной и самодостаточной уютной семейной жизни, с той, кто бродила, потерянная, по улицам Москвы, подумывая о самоубийстве.

О, алхимия слова, алхимия духа! Исходный материал — ничто, финальный продукт — всё.

«...Миша как-то... говорил мальчикам моим..., когда Женичка пришёл к нам и мы, счастливая четвёрка, сидели за столом: «Дети, в жизни надо уметь рисковать... Вот, смотрите на маму вашу, она жила очень хорошо с вашим папой, но рискнула, пошла ко мне, бедняку, и вот поглядите, как сейчас нам хорошо...» И вдруг, Сергей малый, помешивая ложечкой кофе, задумчиво сказал: «Подожди, Потап, мама ведь может 'искнуть ещё 'аз».

Потап выскочил из-за стола, красный, не зная, что ответить ему, мальчишке восьми лет» (4; 331—332).

С тех пор «Миша иногда, глядя на Сергея малого, разводил руками, поднимал плечи и говорил: «Немезида!... Понимаешь, Сергей, что ты — Немезида?» На что Серёжка оскорблённо отвечал: «Мы ещё посмотрим, кто Мезида, а кто Немезида!» И приводил этим Мишу в восторг» (4; 328).

И уже ближе к концу.

Обстоятельства вынудили Булгакова писать к 60-летию «вождя» пьесу «Батум». «Скрипя сердцем» он вымучивает текст, максимально мобилизуя свой профессионализм. И однако «настроение у Миши убийственное» (4; 26). Он читает готовые куски, насторожённо внимая мнениям. Все слушают «закоченев», а потом бравурно хвалят, стараясь не смотреть в глаза. А что же «Маргарита»? — «Елена Сергеевна с особенной тщательностью коллекционирует хорошие отзывы об этой пьесе» (3; 465).

«Миша сидит, пишет пьесу. <...> Выйдет!»

«Миша над пьесой. <...> Какая роль!»

День именин Е.С. «Часов около 8 вечера стало темнеть, в 8 — первые удары грома, молния. Началась гроза. Была очень короткая. А потом было необыкновенное освещение — красное небо.

Миша сидит... над пьесой о Сталине».

«Звонок Д. — жаждет получить сведения о пьесе».

«Часов в восемь вечера Сахновский. Всё понятно: он хочет ставить пьесу, а Немирович тоже».

«У нас К. Основное — безумное желание прочесть пьесу».

«Сегодня урожай звонков: 3 раза К. Просит прочитать пьесу в Комитете (по делам искусств)... Слушали с напряжённым вниманием. Пьеса очень понравилась».

«Во время читки пьесы — сильнейшая гроза». — Вот! Это уже знак. Который не принят, не понят. Но у Булгакова защемило сердце.

«Мхатчики приклеились к Мише, ходили за ним как тени. Слушали замечательно, после чтения долго, стоя аплодировали. Потом высказывания. Всё очень хорошо».

«Звонил К., что пьеса Комитету... очень понравилась и что они послали её наверх».

Театр снаряжает экспедицию по «местам боевой славы» «вождя». В бригаду включён и Булгаков. «Мише ехать не хочется».

«Звонок С. — страшный вой. Как получить пьесу, чтобы дублировать её. МХАТ не смеет только себе забирать! Вся страна должна играть! И в таком роде».

«Утром, проснувшись, Миша сказал, что, пораздумав во время бессонной ночи, пришёл к выводу — ехать сейчас в Батум не надо».

А что «Маргарита»? В эти дни Е.С. пишет матери: «У меня чудесное состояние и душевное, и физическое. Наверно это в связи с работой Мишиной. Жизнь у нас заполненная, интересная, чудесная!» И сестре: «У меня дрожь нетерпения, ехать хочу безумно, всё готово к отъезду... Неужели едем завтра!! Не верю счастью».

Наступил день отъезда. Булгаков был назначен «бригадиром». Состав тронулся...

«В «бригадирском» купе Е.С. тут же устроила отъездный «банкет», с пирожками, ананасами в коньяке и т. п. Было весело. Пренебрегая суевериями, выпили за успех. Поезд остановился в Серпухове и стоял уже несколько минут. В наш вагон вошла какая-то женщина и крикнула в коридоре: «Булгахтеру телеграмма!». Михаил Афанасьевич сказал: «Это не булгахтеру, а Булгакову» (он сказал это, побледнев, в ту же секунду, как раздался этот странный возглас, — будто он всё время ждал его). Он прочитал телеграмму вслух: «Надобность поездки отпала возвращайтесь в Москву»».

Это — «молния» с неба.

Сошли на ближайшей остановке. Взяли машину, вернулись домой.

«Телефон молчит...

У Миши состояние духа раздавленное. Он говорит — выбит из седла окончательно» (3; 465—470).

«Мало меня проучили, — бормотал он сквозь зубы. — Казнить, казнить меня надо!

Он был к себе беспощаден» (9; 82).

Во время последнего разговора с Фадеевым Булгаков высказался обобщающей сентенцией:

«Всё дело в жёнах, — вдруг сурово сказал он. — Жёны — великая вещь, и бояться их надо только при одном условии — если они дуры. А вообще — как по Шекспиру: терзать могут, но играть на вас ни в коем случае!» (9; 110)