Давно известно, что художественную прозу нельзя читать как автобиографию автора. И в особенности это недопустимо в отношении произведений такого непредсказуемого, изобретательного художника, как Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940). Между его самобытными персонажами и их прототипами, между реальными событиями и сюжетами булгаковской прозы и пьес — дистанция огромного размера.

И, тем не менее, читая Булгакова, постоянно встречаешь подлинные имена реально существовавших людей или же прозрачные намеки на них, описания исторических событий, городов и сел, улиц, зданий, предметов быта. Жизнь и личность писателя стоят за каждой его строкой. И потому булгаковскую прозу, даже фантастическую, всегда читаешь как записки очевидца, — столь зрима, жива, убедительна эта «вторая» реальность. «В жизни надо стремиться быть самовидцем», — признавался писатель. И все же личным опытом не ограничивался.

Известно, что автор «Белой гвардии» тщательно подбирал источники и справочники, пользовался библиотеками, историческими сочинениями и устными воспоминаниями очевидцев, собственными записями и впечатлениями, изучал полевые карты мест сражений гражданской войны. И так он работал над каждым своим произведением.

Учитывая это, особенно интересно взглянуть на раннюю прозу Булгакова. Ведь вся она подчеркнуто автобиографична, чаще всего написана «от первого лица», упорно выдает себя за дневник или мемуары, полна реальными именами и событиями. Автор постоянно обращается к читателю, историку, «моему будущему биографу» с напоминаниями и уточнениями. «Я желаю, чтобы мне верили», — говорил Булгаков в «Трактате о жилище».

Детали и подробности, любовно им отобранные, неизменно убеждают в подлинности, непридуманности описываемых людей и событий. Даже машинистка И.С. Раабен, которой молодой бедствовавший писатель диктовал «Записки на манжетах», приняла их за бытовые очерки, а серьезный журнал опытного И.Г. Лежнева (будущего редактора Рудольфи из «Театрального романа») «Россия» напечатал это художественное произведение под рубрикой «Пережитое». Позднее та же история повторилась с романом «Белая гвардия». В наши дни писателя упорно отождествляют с Мастером, персонажем его романа «Мастер и Маргарита».

Обширный реальный комментарий к «Запискам на манжетах» и другим ранним произведениям Булгакова, пока далекий от необходимой полноты и точности, подтверждает: да, все это автором пережито. Само название «Записки на манжетах» указывает на фрагментарность дневниковых заметок, неизбежную скоропись мемуариста в суматохе великих исторических событий. Здесь Булгаков не одинок: таковы «Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Взвихренная Русь» А.М. Ремизова, «Петербургский дневник» З.Н. Гиппиус.

Михаил Булгаков, гимназист. Фото П. Блоневского. Киев. 1908 г.

Но это все писатели известные, начавшие свой путь до революции. Булгаков же писатель новый, долго ждавший своего часа и, наконец, заговоривший на пороге тридцатилетия. Будущий его издатель Н.С. Ангарский в 1920 году предсказал явление такого писателя: «Говорят, что у нас нет быта — старый разрушен революцией, а новый еще не отстоялся, и это является основной причиной молчания наших художников слова. Верно ли, что у нас нет быта? А разве вновь народившаяся буржуазия из низов — не быт? А все эти спекулянты, мародеры, карьеристы, — весь этот неизбежный в переходный период нарост на теле Советской России — не быт?.. Да, старый писатель ушел от литературы, а новый еще не успел прийти, но он, несомненно, придет вместе с возрождением жизни и созданием новой культуры». Здесь точно намечены будущие темы фельетонов, сатирических повестей и рассказов молодого Булгакова, указаны главные условия его появления в литературе — возрождение человека, его жизни и культуры, постепенный переход от великой революции к великой эволюции. Казалось, новому писателю оставалось лишь прийти и описать все это, что и сделал Булгаков, приехав в конце сентября 1921 года в Москву.

Однако так видеть и понимать явление Булгакова было бы непростительным упрощением. Ведь были тяжелейшие испытания, сомнения, страшная полоса наркомании, трудно давшееся решение земского врача стать писателем, огромная внутренняя работа, подготовившая такое решение, дорого приобретенное умение не впасть в отчаяние от нищеты и всеобщего террора, понять и принять новую жизнь, ее беспощадные законы. Не стоит забывать, что студент-медик Булгаков прошел через мировую войну, работал во фронтовых госпиталях, что отразилось в рассказе «Морфий» и романе «Белая гвардия». Были и неизбежные для начинающего писателя разочарования и неудачи. Ну, а когда у человека все потеряно, ему нужно ехать в Москву», — грустно шутит веселый плут Аметистов в «Зойкиной квартире».

А разве ничего не значит характер будущего писателя, застенчивый, очень нервный, ранимый, насмешливый, иногда простодушно-легкомысленный? Впоследствии Булгаков говорил о глазах героя своей книги «Мольер»: «Я читаю в них странную всегдашнюю язвительную усмешку и в то же время какое-то вечное изумление перед окружающим миром. Он находит смешные стороны в людях и любит по этому поводу острить». Ведь это и о самом себе сказано. Именно поэтому тонкого и наблюдательного насмешника Булгакова многие не любили. Он умел вызывать обиду, ненависть, уязвлять болезненное самолюбие. Никто не хотел знать жестокую правду о себе.

В ранней прозе Булгакова ощутимы иронический склад острого ума, изящная нервная язвительность. Ведь еще в юности он сочинял «пасквили» на друзей и близких, и те побаивались его пера и языка. Слышна в этой прозе и живая речь писателя, представлявшая, по воспоминаниям родных, «смесь остроумных анекдотов, метких резких слов, парадоксов и каламбуров». Есть и отзвуки консервативных юношеских воззрений. Татьяна Николаевна, первая жена Булгакова, вспоминала: «Он был вообще вне всякой политики. Ни на какие собрания или там сходки не ходил. Но большевиков он не любил, и по убеждениям он был монархист».

Здесь, в этой прозе, с самого начала очерчен самобытный характер, который, как известно, и есть судьба человека. Судьба же писателя, особенно в те годы великого перелома, полна самых удивительных странностей и опасностей — революция, гражданская война, голод, болезнь, тюрьма, ссылка, эмиграция, сотрудничество с мрачными антигуманными силами. Чтобы избежать и преодолеть их, нужны воля, убежденность в своей правоте, появляющиеся не сразу.

Афанасий Иванович Булгаков, отец писателя. Около 1906 г.

Известно, что писатель не вызревает мирно в оранжерее. Об этом с понятным сарказмом говорится в главе романа «Мастер и Маргарита», посвященной веселым похождениям глумливых озорников Коровьева и Бегемота в «Доме Грибоедова». Для автора этого романа всегда были важны культура и среда, его воспитавшие, профессорская семья, интеллигентные киевские друзья и знакомые, газеты и журналы, прекрасная домашняя библиотека, библиотеки города Киева и духовной семинарии, гимназия и университет, оперный и драматический театры, юношеские литературные опыты и мечты о профессии писателя. И книги, книги, книги...

Конечно же, в первую очередь он читал и перечитывал русскую классику — Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Достоевский, Щедрин. Но и зарубежную литературу писатель знал прекрасно. Булгаковская проза, особенно ранняя, полна именами писателей: Мельников-Печерский, Анатоль Франс, Лермонтов, Марк Твен, Диккенс, Вербицкая, Джером-Джером, Чехов, Мольер, И.Ф. Горбунов, А.В. Амфитеатров. Заметно и то, что Булгаков в молодости читал А. Куприна, фельетоны А. Амфитеатрова, А. Аверченко и Власа Дорошевича, стихи и прозу писателей журнала «Новый Сатирикон»; имена, как видим, самые разные, преимущественно сатириков.

Булгаков всегда ценил так называемых «второстепенных» русских писателей (А. Вельтмана, В. Одоевского, Н. Полевого, В. Нарежного, М. Загоскина, А. Апухтина, И. Горбунова и др.), собирал их книги. А что он искал и находил в них, видно из следующего отзыва: «Апухтин — тонкий, мягкий, иронический прозаик... Это великолепная сатира на великосветское общество... Какой культурный писатель!»

Хотя Булгакова «братья»-писатели упрекали в высокомерии, но он интересовался тогдашними литераторами, ходил на все литературные собрания и даже намеревался в 1922 году составить биобиблиографический словарь «русских писателей — современников Великой революции», просил через газеты и журналы присылать ему «автобиографический материал с живыми штрихами». Эти «живые штрихи» появились впоследствии в булгаковской прозе — от «Записок на манжетах» до черновиков «Мастера и Маргариты». И здесь есть отзвуки чтения тогдашней «советской» литературы, портреты не только людей, но и книг.

Начало своей литературной деятельности М. Булгаков датирует точно — 15 февраля 1920 года.

Работая над первыми произведениями, молодой писатель постепенно постигает великий урок русской классической прозы: между автором и персонажами, даже дорогими и близкими ему, должна быть определенная дистанция, особенно необходимая в таком объективном жанре, как роман. Иначе будет нехудожественно и неинтересно.

Варвара Михайловна Булгакова, мать писателя. Кисловодск. 1914 г.

И для этого надобно, как некогда советовал сосланный на Кавказ писатель—декабрист А. Бестужев-Марлинский, чтобы события и их участники отдалялись от автора на исторический выстрел. То есть писателю следует взглянуть на случившееся с ним и другими людьми как на свое и чужое прошлое.

Булгаков искал тогда не только новую точку зрения на происходящие события и их участников, но и свой стиль. И делал это в трудную эпоху кризиса русского литературного языка. Признанный стилист Бунин в «Окаянных днях» с горечью говорил о распаде языка, о его ломке и засорении даже в народной среде. Сатирик Булгаков видит эту болезнь, и отсюда все его насмешки над аббревиатурами, канцелярскими штампами, псевдореволюционным «жаргоном», самоуверенной безграмотностью юрких газетчиков (см. фельетон «Караул!», пьесу «Бег» и повесть «Роковые яйца»).

Но Булгаков смеется и над прежней гладкописью, зализанностью галантных фраз декадентских литераторов начала века: «Нигде не растреплется медовая гладкая речь, нигде он не бросит без отделки ни одной фразочки, нигде не допустит изъяна в синтаксической конструкции». Сам он не отгораживается от нового «взвихренного» языка эпохи перелома, где причудливо соединились «неправильная», но живая народная речь, высокий церковный слог и библейские образы, непечатные ругательства, книжная интеллигентская беседа, истеричная риторика митингов и корявые машинописные фразы советской канцелярии. У него нет бунинского высокомерного отрицания неизбежных новшеств в мире русского слова. Наоборот, язык булгаковской сатиры живет неправильностью и распадом, умело пользуясь всеми штампами и нелепостями, сталкивая несовместимые «штили», говоры и жаргоны. Отсюда его неповторимый комизм.

Начинающий прозаик уже умеет вослед Чехову показать характер персонажа через его речь. Все это есть в раннем владикавказском рассказе «Неделя просвещения», где к затейливому юмористическому диалогу присоединяется лесковский словотворческий сказ из «Левши» («беривтон»-баритон и «дери-жер» оттуда), заинтересовавший тогда и зрелого стилиста Е. Замятина. Булгаков с самого начала пишет для современников, зная и умело используя говор поездов и коммунальных квартир, казарм и контор, гортанную речь чеченцев и ингушей и звучные украинские фразы. Он собирает забавные словечки и выражения, составляя свой словарь.

Диалектика стиля рождается из продуманного соединения коротких и длинных предложений. И здесь же Булгаков следует пушкинской манере заменять выброшенные цензурой абзацы строками отточий, придавая своей «фрагментарной» прозе совсем другой смысл и глубину. Да и имя тонкого беспощадного насмешника Чехова упомянуто в «Записках на манжетах» совсем не случайно, иначе в булгаковских фельетонах не появились бы характеризующие персонажей с «мозолистыми лицами» простодушные фразы типа «Баба любит, чтобы ее били дома».

Семья Булгаковых. Сидят слева направо: Коля, брат отца, Варвара Михайловна, Афанасий Иванович, Леля. Стоят слева направо: Вера, друг Михаила, Варя, Михаил, Надя. 1906 г.

Именно тогда молодой прозаик овладевает секретом занимательности, о котором говорил еще Достоевский. В ранней статье «Юрий Слезкин» сказано по этому поводу: «Ведь положительно жутко делалось от необыкновенного умения русских литераторов наводить тоску... Автор, желающий щеголять блестящими страницами, должен идти на выдумку, и вся задача лишь в том, чтобы ее оправдать». Булгаков понимает, что писатель ни на минуту не должен забывать о читателе. Ясно, что всякое высокомерие ему чуждо. Маститый прозаик С. Сергеев-Ценский говорил, что булгаковские повести «не скучно читать». Выдумки Булгакова всегда неожиданны и всегда оправданы, хотя ясно, что стремительность и занимательность рассказа даются молодому автору нелегко.

Стиль отражает стремительные перемены в писательском мировоззрении Булгакова. Иной становится мера автобиографизма в его прозе. Известно, что, проехав через всю революционную Россию и попав в 1918 году в родной Киев, писатель пережил многие политические перевороты и опаснейшие приключения, был мобилизован петлюровцами, спасся чудом. Впечатления эти отразились в «Необыкновенных приключениях доктора» и особенно в отрывке «В ночь на 3-е число», который вместе с рассказами «Я убил» и «Налет» относится к замыслу романа о гражданской войне. Здесь встречаются удивительно точные описания людей и событий и характерные выражения типа «случайно выиграл жизнь». Придумать это нельзя, такое надо увидеть и пережить самому. Доктор Бакалейников выразил многие переживания мобилизованного петлюровцами врача Михаила Булгакова.

Осенью 1919 года врача Булгакова мобилизовали в Киеве белые и отправили в военный госпиталь во Владикавказе. Он уложил в чемодан несколько рукописей. Опять скитания в поездах и санитарных повозках, повседневные опасности и ужасы войны, тяжелая контузия в боях с горцами, страх за судьбу братьев, тоже надевших погоны. «Страшно жить, когда падают царства». Эта личная боль отразилась в трагическом раннем рассказе «Красная корона», носящем красноречивый «больничный» подзаголовок «История болезни».

Булгаковские персонажи страдают оттого, что жизнь человеческая страшно обесценилась и традиционные гуманистические ценности отвергнуты и поруганы: «Честность всегда приводит к неприятностям». Те же авторские метания и душевный непокой прорываются сквозь ироническое повествование в «Необыкновенных приключениях доктора». И все же именно в этом рассказе есть знаменательная фраза: «Быть интеллигентом вовсе не значит быть обязательно идиотом». Тон рассказа живой и веселый, без чуждой Булгакову патетики и ложно-величавого пафоса. Заметим также, что в рассказе произошла знаменательная встреча: доктор (будущий Алексей Турбин) лечит шолоховских белых казаков и лихого чахоточного красноармейца-гармониста, ставшего потом главным героем книги Николая Островского «Как закалялась сталь». Это уже не просто гуманный поступок, это позиция писателя и врача, авторское отношение к русской усобице и заблудившемуся в ней человеку. У булгаковского рассказа о враче есть свой исторический и биографический контекст.

Владикавказ при белых был последним обломком старой жизни и быта. За спиной оставались море и исторический тупик врангелевского Крыма. Киевское беспечное сытое житье здесь продолжилось, хотя обреченность белого дела стала ясна еще при крушении гетманщины. Пир во время чумы близился к концу. Татьяна Николаевна, жена писателя, вспоминала: «Маленький такой городишко, но красиво. Горы так видны... Полно кафе кругом, столики прямо на улице стоят... Народу много — военные ходят, дамы такие расфуфыренные, извозчики на шинах. Ни духов, ни одеколона, ни пудры — все раскупили. Музыка играет... Весело было». Булгаковы часто посещали погребок «Замок Тамары», перекочевавший потом в «Белую гвардию». Но была затем и опаснейшая служба в перевязочном отряде под Грозным, карательные походы в горы с 5-м Александрийским гусарским полком, бои с чеченцами, сожжение мятежных аулов, перевод в Беслан и возвращение во Владикавказ. Там Булгаков начал печататься в местной газете.

Гражданская война — школа писателей, она учила понимать человека и историю. Булгаков внял ее суровым урокам. Из-за болезни он не смог участвовать в трагическом «беге» белой армии в Крым и затем в эмиграцию, хотя очень этого хотел, сорвал с английской шинели погоны и петлицы военврача и стал после прихода красных работать в подотделе искусств Терского областного ревкома, читать лекции в университете, печататься в местных советских газетах и даже играть на сцене. Но военное прошлое, офицерское житье в эпоху гражданской войны оставили неизгладимые, заметные черты во внешности и характере писателя, и театральная художница И.К. Колесова писала в мемуарах: «...М.А. Булгаков не был офицером белой армии, но всем своим обликом и манерами удивительно подходил под тип офицера — не кадрового, а военных лет». И роман «Белая гвардия», и лучшие его пьесы и рассказы 20-х годов — о русских офицерах, их трагедии.

Коля Булгаков, гимназист. Около 1912 г.

Но тема Гражданской войны неожиданно возникает еще в одном произведении Булгакова начала 20-х годов. Мы читаем в «Китайской истории» описание боя Железного полка с белыми и видим, что оно мастерски выполнено очевидцем подобных событий. Здесь явственно слышны отзвуки известных автору битв на Кубани и Северном Кавказе. Темные полосы и столбы пыли — это атакующая казачья конница генерала В.Л. Покровского, наступающие цепью офицеры и юнкера — из корниловских ударных полков Добровольческой армии. Железный полк тоже не простая выдумка. Сходный эпизод боев 1919 года описан в романе Артема Веселого «Россия, кровью умытая»: «Под Червленой отступающая армия встретила присланные из Астрахани на подмогу полки 12-й армии — Ленинский и Железный... Оба полка, не знакомые с повадкою противника, в первом же бою под станицей Мекенской были окружены конницей генерала Покровского и почти полностью уничтожены».

Конечно, военврач Булгаков, приехавший на Северный Кавказ позднее, в этом бою не участвовал, хотя, по всей видимости, знал о нем от знакомых офицеров или из белогвардейских газет. Да и «железных» полков и дивизий в Красной Армии было много.

Китайцы тогда составляли основу так называемых интернациональных частей Красной Армии и, не зная языка и обычаев страны, отличались особой исполнительностью и жестокостью. В мемуарах белого генерала Е.И. Достовалова рассказано об одном таком красном китайце, который, будучи взят белогвардейцами в плен, перед расстрелом на вопрос, за что же он так яростно сражался, ответил: «За родную Кубань». Такова Гражданская война в России, где трагедия и комедия всегда живут рядом. И потому «Китайскую историю» нельзя воспринимать как репортаж. На основе собственных впечатлений и рассказов очевидцев писатель создал обобщенный образ битвы гражданской войны.

Красная туча нахлынула, разрозненное и простодушное белое движение под ее продуманными ударами развалилось и устремилось во врангелевский Крым и затем в эмиграцию. Оставшиеся были уничтожены или сразу, или добиты и посажены в тюрьму и лагеря чуть позднее. А Булгаков понял, что его понятное и благородное желание остановить стихийное историческое бедствие личным участием в вооруженной борьбе было бесполезным и опасным донкихотством.

И вот, наконец, мирная жизнь, начало литературной работы. Все это пришло к Булгакову зимой 1920 года во Владикавказе и подробно описано в первой части повести «Записки на манжетах» и рассказе «Богема». Во второй части повести говорится уже о приезде в Москву, о первом голодном годе скитаний и изматывающей беготни по редакциям.

Ваня Булгаков, гимназист. Около 1912 г.

«Записки на манжетах» всегда воспринимались как сатирическая автобиография, и сам автор такому прочтению помог, сказав о создании книги: «...я сочинил нечто — листа на четыре приблизительно печатных. Повесть? Да нет, это была не повесть, а так, что-то такое вроде мемуаров» («Тайному другу», 1929). Произведение это — действительно замечательный человеческий документ и так и просилось в рубрики «В пути», «Странички быта» и «Пережитое», существовавшие тогда во многих газетах и журналах. Такому прочтению «Записок на манжетах» способствуют рассказ от первого лица, постоянные упоминания конкретных лиц, зданий, событий и т. п.

Простое обращение к фактам показывает, что «Записки на манжетах» писались почти три года. Они вырастали из владикавказских записей и дневников, батумских и московских черновиков, автор публиковал отрывки из рукописи, читал ее публично и каждый раз, безусловно, работал над повестью по замечаниям редакторов и обсуждавших.

Постоянная работа над текстом показывает, что для Булгакова «Записки на манжетах» — очень личная, важная, принципиальная книга, выхода которой он ждал. Об этом прямо сказано в его автобиографии. Потом автор говорил о «Записках на манжетах»: «Мне они лично нравятся». Но его берлинские «друзья» из издательства «Накануне» книгу ловко погубили и полную ее рукопись «потеряли». С этой повести начались авторские «хождения по мукам».

В основе повести — любимая мысль писателя о том, что жизнь нельзя остановить. В ней четко обозначены авторские принципы («Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть издохну») и высокие идеалы. Здесь высказана идея защиты русской классики, постоянно встречаются имена Пушкина, Чехова, Гоголя, Льва Толстого. Есть в повести и мысль о необходимости объединения лучших культурных сил России вокруг этих идеалов и имен. В период ожесточенных литературных споров, когда бестрепетно посягали и на Пушкина и даже собирались сжечь публично его портрет, Булгаков в «Записках на манжетах» говорил: «Стихи Пушкина удивительно смягчают озлобленные души. Не надо злобы, писатели русские!..»

В «Записках на манжетах» рассказано о трудном вступлении автора в литературу, о встречах с писателями самых разных направлений и поколений — от А. Серафимовича до Н. Евреинова и Рюрика Ивнева.

В повести рассказывается о вещах печальных и даже трагических, о печальной судьбе русского интеллигента в лабиринтах советской бюрократии и идеологии, показаны, говоря словами автора, «бесчисленные уродства нашего быта», содержится «изображение страшных черт моего народа, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М.Е. Салтыкова-Щедрина». И все же «Записки на манжетах» — веселая светлая книга, ее ирония и сатира лишены мрачного, тяжелого оттенка, отчаяния и безысходности. Здесь нет бескрылого, злобного, желчного сарказма, встречавшегося в тогдашних фельетонах и памфлетах. Далек Булгаков и от дубовато-прямолинейных «агиток».

Преподаватели 1-й Киевской гимназии. 1911 г.

Если сопоставить текст повести с историческими источниками (письмами, дневниками, мемуарами и т. п.), становится заметным, что автор произвольно сдвигает время, иначе излагает события, изменяет подлинные имена и фамилии. В мемуарах это недопустимо, в подлинно художественной литературе — неизбежно и обязательно. В «Записках на манжетах» Булгаков смотрит на события и своего героя со стороны.

Еще меньше черт Булгакова в тихом блондине Короткове из повести «Дьяволиада». А ведь это произведение продолжает тему «Записок на манжетах», в нем применен тот же способ переосмысления и неожиданного соединения знакомых лиц, зданий, событий и авторских наблюдений и впечатлений. Здесь тоже много биографических черт («вихляющаяся походка» — следствие контузии), и, тем не менее, все это создания творческой фантазии, о которых Е. Замятин сказал: «Фауна и флора письменного стола — гораздо богаче, чем думают, она еще мало изучена».

В «Дьяволиаде» автор создает своего рода бюрократическую мистерию. Здесь показан мир советского чиновничества, нетронутый заповедник повседневной лжи, коррупции и произвола. И это ощущение механической, недолжной жизни, сковывающей и медленно убивающей живого человека, сохранилось у Булгакова навсегда: «У меня такое чувство, как будто я верчусь на одном месте, а кругом — канцелярии, канцелярии, и мне непрерывно нужны какие-то бумажки с печатями, подписями!»

Дикая и вместе с тем веселая фантасмагория с погонями, двойниками, щедринскими столоначальниками и несерьезной чертовщиной, запахом серы, домовыми показывает, что Булгаков много и увлеченно читал прозу романтиков и, прежде всего, «Золотой горшок» Э.Т.А. Гофмана. И здесь уже есть неповторимый стиль, точно найденные подробности (вроде слетевшей шляпы извозчика, из-под которой разлетаются припрятанные денежные бумажки), появляются предвещающие роман «Мастер и Маргарита» фразы типа «Черная крылатка соткалась из воздуха» и черный кот с фосфорическими глазами, в которого превращается Кальсонер.

Тот самый писатель-большевик А. Серафимович, который приезжал во Владикавказ агитировать и описан Булгаковым в «Записках на манжетах», сообщал в августе 1921 года, то есть перед самым приездом Булгакова в Москву, наркому просвещения А. Луначарскому: «Писатели здесь голодают, валяются, где попало, без пристанища, разбегаются без пристанища». В этот холодный и нищий советский ад приехал начинающий литератор Булгаков искать счастья и славы, завоевывать Москву, место и имя в нарождающейся литературе. Чего это ему стоило, можно узнать из булгаковского дневника 1922 года: «Питаемся с женой впроголодь... Идет самый черный год моей жизни. Мы с женой голодаем. Обегал всю Москву — нет места. Валенки рассыпались». Но он не отчаялся и не отступил.

Михаил Булгаков, студент. Фото Верхаловского. Киев. 1909 г.

Когда молодой Булгаков в сентябре 1921 года приехал из Киева в Москву без денег, вещей и влиятельных покровителей и начал искать работу в газетах и журналах, его столичный родственник Б.М. Земский говорил: «Миша меня поражает своей энергией, работоспособностью, предприимчивостью и бодростью духа... Можно с уверенностью сказать, что он поймает свою судьбу, — она от него не уйдет». Но трудно ловить судьбу, когда у тебя в сильнейший мороз рассыпались единственные валенки... Молодой Валентин Катаев запечатлел в рассказе «Зимой» (1923) жилище и жизнь Булгакова: «В комнате два стула, потолок немного протекает, жена спит на худой походной кровати, вентиляция испорчена... Отопление работает плохо. Доходы маленькие... Он не любит революции, не любит потрясений, не любит нищеты и героизма».

Москва тех лет менялась разительно, а с нею и жизнь писателя. Пришло время нэпа, о котором Булгаков писал в 1921 году матери в Киев: «...идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни... Я рассчитываю на огромное количество моих знакомств и теперь уже с полным правом на энергию, которую пришлось проявить... Знакомств масса и журнальных, и театральных, и деловых просто. Это много значит в теперешней Москве, которая переходит к новой, не виданной в ней давно уже жизни — яростной конкуренции, беготне, проявлению инициативы и т. д. Вне такой жизни жить нельзя, иначе погибнешь. В числе погибших быть не желаю». Бодрость духа, жизненную энергию, стойкость, умение не терять достоинства в труднейшие времена Булгаков хранил до конца. Он поймал свою судьбу, завоевал успех, обрел свое место в истории отечественной литературы, но стоило ему это очень дорого.

Он нуждался и бедствовал, голодал, брался за любую газетную и журнальную работу, ночи проводил за письменным столом, деля свое творчество на подлинное и вымученное: «Для того, чтобы писать по ночам, нужно иметь возможность существовать днем». Будущему автору «Дней Турбиных» приходилось даже выступать конферансье в маленьком частном театре.

Первостепенно важна для него школа газеты и «тонкого» журнала, немногим от газеты отличавшегося. Карьера Булгакова-фельетониста начиналась на Северном Кавказе в больших, хорошо издаваемых по столичным образцам газетах и складывалась удачно. Он нашел себя, свой газетный почерк. В рассказе «Богема» так и сказано: «Фельетон — моя специальность». Вокруг военврача Булгакова были тогда профессиональные журналисты с именем, бежавшие «под крыло» к белым из революционных столиц. Но именно поэтому иллюзий относительно дубовато-прямолинейной советской печати у него с самого начала не было, и о рассказе «Богема», опубликованном в «Красной ниве», сказано недвусмысленно: «Это мой первый выход в специфически-советской тонко-журнальной клоаке». Уровень профессионализма и журналистской нравственности здесь был катастрофически низок.

Сразу же наметились связи журналистов с ЧК — ОГПУ (тут диапазон был широк — от номенклатурного фельетониста М. Кольцова до финансировавшихся по прямому распоряжению Политбюро сменовеховцев1), беспринципность литераторов, взаимное озлобление, страсть к политическим обвинениям. Гражданская война продолжалась... В дневнике Булгакова есть запись о настроениях в литературно-газетной среде: «Нынешняя эпоха — это эпоха сведения счетов. От хамов нет спасения».

С 1923 года Булгаков работал литобработчиком и фельетонистом в газете железнодорожников «Гудок», вошел в ныне знаменитый круг тамошних юмористов, напечатал в газете множество фельетонов, в их числе такие шедевры, как «Летучий голландец» и «Кондуктор и член императорской фамилии». Эта «газетная работа», как ее именовал сам автор, давно привлекала внимание мемуаристов, исследователей и публикаторов, сложилось даже впечатление, что писатель Булгаков начинался с «Гудка», а потом последовала «Белая гвардия».

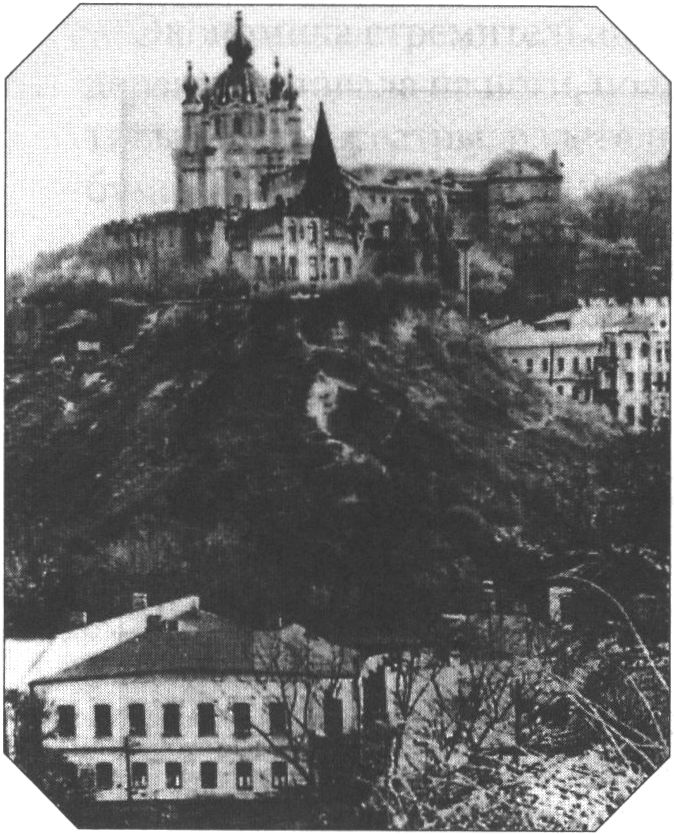

Андреевская церковь и дом Булгаковых по Андреевскому спуску, 13. Фото К. Курило-Царевой. 1979 г.

Простая хронология показывает, что это не так. Да и газеты бывают разные. Работая в «Гудке», Булгаков был связан материалом (обрабатывались письма малограмотных рабкоров), его удручали тягостная идеологическая опека партийного руководства газеты и монотонность поденной работы. Радостные сообщения мемуаристов и исследователей о том, что юмористы «Гудка» были дружной сплоченной литературной семьей, тоже надо бы проверить. Во всяком случае, в булгаковском дневнике ясно сказано: «Чудовищнее всего то, что я боюсь слечь, потому что в милом органе, где я служу, под меня подкапываются и безжалостно могут меня выставить».

Среди молодых журналистов «Гудка» распространены были «левые» взгляды и фразы, цвела революционная романтика. Более зрелый, образованный, много повидавший и испытавший Булгаков подружиться с ними никак не мог, а его острый язык и проницательность вызывали только обиду и раздражение молодых ревнителей «левизны». Знавший его тогда журналист М. Черный вспоминал: «Булгаков производил на меня впечатление наблюдателя со стороны, умного и немного скептичного. Он даже по внешнему виду отличался от нас. Катаев, например, носил длинную артиллерийскую шинель до пят, которую вывез с фронта, на мне были военные «галифе», а на Булгакове была актерская бабочка (галстук), что было в те суровые времена редкостью».

Юмор булгаковских фельетонов великолепен, он смешит, но и только. Это какой-то быстропреходящий смех без цели, в нем нет скрытой мысли, глубины, связи с дорогими автору идеями, которые, как мы знаем, у Булгакова были.

Он быстро стал профессионалом, виртуозом газетного дела. Фельетоны его читались, ценились высоко. Пришли успех, имя, слава, какие-то деньги. В 1924 году в его дневнике появлялись уже другие записи, не про голод и рассыпавшиеся валенки: «Купил, конечно, неизбежную бутылку белого вина и полбутылки русской горькой, но с особенной нежностью почему-то покупал чай». Но газетные поделки уже не радовали. В них неизбежно возникал шаблон, набор приемов, требовательному автору видный особенно хорошо и не радовавший его. В. Вересаев говорил тогда о Булгакове: «Пишет грошовые фельетоны в какой-то «Гудок» и, как выражается, обворовывает сам себя».

Между тем еще в 1922 году он начал печататься в совсем другой газете — «Накануне». Издавалась она в Берлине на советские деньги «сменовеховцами» и, судя по всему, прикрывала сложные политические операции соответствующих «органов» по возвращению на родину признавшей советскую власть эмигрантской интеллигенции. Поэтому «Накануне» позволялось многое. В редакции работали профессиональные журналисты и писатели с именем, до революции связанные с «Русским словом» и другими известными газетами.

Гостиная в доме по Андреевскому спуску, 13. Фото А. Ранчукова

Цинизм «сменовеховцев» порожден отчаянием, эти умные и небесталантные люди считали свое положение безвыходным, не хотели влачить нищее эмигрантское существование. Политбюро и лично Ленин еще 10 октября 1921 года решили их финансировать «в качестве наших агентов». Но эти деньги не принесли счастья и свободы. В дневнике Булгакова пророчески сказано о «сменовеховцах»: «Все они настолько считают, что партия безнадежно сыграна, что бросаются в воду в одежде».

А.Н. Толстой и И.М. Василевский сразу заметили Булгакова, просили московское отделение редакции присылать его рассказы и фельетоны почаще. В «Накануне» появился очень серьезный, пронизанный тонким лиризмом рассказ «Псалом» (1923), первое произведение Булгакова, замеченное и одобренное многими литераторами. Там опубликованы «Похождения Чичикова», «Записки на манжетах», «Багровый остров» и другие булгаковские сатирические сочинения. В редакции газеты Булгаков знакомил московских писателей и журналистов с лучшими своими произведениями.

Сам автор не питал иллюзий относительно «Накануне» и ее берлинской редакции и все же видел в газете единственную возможность свободно говорить с читателем в России и за рубежом: «Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их среде... Не будь «Накануне», никогда бы не увидели света ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово». Он пытался создать при «Накануне» сатирический журнал «Ревизор», но сурового ревизора в советской России никто не жаждал видеть, и журнал не разрешили. И все же сомнительная газета напечатала лучшие его вещи, и в их числе отрывок из романа «Белая гвардия». И это было уже свое, в «Накануне» булгаковская проза печаталась под его именем и ничего общего не имела с «литобработками» безымянного фельетониста «Гудка».

«Каждый миллион дается мне путем ночных бессониц и дневной зверской беготни», — признавался Булгаков в одном из фельетонов 1922 года. И все же впоследствии с полным основанием утверждал, что настоящие вещи пишутся на краешке кухонного стола, а не в роскошно обставленном кабинете.

Именно в беготне по редакциям, коммунальной тесноте и вечном шуме создавался роман «Белая гвардия», оттеснявший на задний план газетные фельетоны; Булгаков шел к зрелому стилю творческой мысли и слова сквозь скоропись литературной поденщины, сквозь причудливую фантастическую гофманиану и словесную шелуху 20-х годов, которые есть еще в его ранней «Дьяволиаде». Это была хорошая школа в начале писательской жизни, хотя в булгаковском письме 1922 года уже прозвучало грустное слово «покой», столь памятное читателям «Мастера и Маргариты»: «После этих лет тяжелых испытаний я больше всего ценю покой».

Конечно же, писатель Булгаков не порождение нэпа, не певец той противоречивой эпохи. Он ее трезвый ироничный знаток, сатирический летописец и здесь близок к «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. О главном «герое» эпохи, ловком пройдохе-нэпмане, сказано, что глаза его «похожи на две десятки одесской работы» («Триллионер»). Какое уж там восхищение...

Вид на дом по Андреевскому спуску, 13, со двора. Фото А. Ранчикова

Экономика стремительно развивалась, с разрухой было покончено, деревня вставала на ноги, появлялись частные предприятия, кооперативы, ателье, театры, издательства, журналы и газеты. Обесцененные бумажные «лимоны» (в 1922 году Булгаков на трех своих должностях получал до 140 миллионов рублей в месяц!) потеснил твердый советский червонец, та самая белая, обеспеченная золотом и валютой денежная бумага, с которой мы потом не раз встретимся в романе «Мастер и Маргарита». Но всем ясно было, что все это лихорадочное благополучие скоротечно, как чахотка. Ибо НЭП был очередной Большой Ложью, великой провокацией. Сегодня швейцарские банки открыли «спящие» счета уничтоженных «советских коммерсантов» (или первых «новых русских», если угодно), и стало ясно, как много людей, сменивших френч на фрак, заплатили своей и своих близких жизнью за доверчивость, за связи с «органами», за желание стать новой богатой «номенклатурой». Власть цинично использовала их и затем стерла «в лагерную пыль». Об этом написана трагическая комедия Булгакова «Зойкина квартира».

И в суетливом круговороте людей и идей сразу же появилась неизбежная пена, разного рода дрянь и накипь: жулики и махинаторы, взяточники, валютчики, псевдонаучное шарлатанство, безработица, гнилая «кооперативная» колбаса, недобросовестная частная врачебная практика, дешевого вкуса варьете, проституция, «желтая» пресса с ее обычным бесстыдством и тягой к ежедневным сенсациям, «разоблачениям», сплетням и слухам. Не случайно стали крылатыми слова об «угаре нэпа».

В таких условиях рождался характер, поражавший современников редким сочетанием гибкости и устойчивости, непонятной жизнеспособностью и целеустремленностью. Валентин Катаев, никогда не отличавшийся строгостью взглядов и нравов, обижался на друга: «Булгаков никогда никого не хвалил... У него были устоявшиеся твердые вкусы... С виду был похож на Чехова». Совсем не случайно писатель пришел в литературный кружок с пушкинским названием «Зеленая лампа», состоявший из Слезкина, С. Ауслендера, Д. Стонова и В. Мозалевского: «Тут благоговейно глядели "назад"», глядели на Пушкина, Толстого Л.Н. М.А. Булгаков ждал появления нового романа «Война и мир».

Но не дождался, как известно, сам написал что-то «в этом роде» — «Белую гвардию» и стал глядеть «вперед» без боязни, но и без особых надежд и самообольщения.

Москва сделала его профессиональным писателем, дала темы, краски и персонажей, место в газетах, журналах и на театральной сцене, литературное имя, славу. Пришло все это не сразу, и все же надо признать, что мастерством сатирика Булгаков овладел быстро. Его родившаяся из «гоголевских пленительных фантасмагорий» повесть «Похождения Чичикова» вполне самобытна в ее острой фельетонности, это уже свое, булгаковское, хотя действуют в ней персонажи «Мертвых душ», «Ревизора» и «Игроков», попавшие в Москву времен нэпа. Это уже новая, «нэповская» Москва, ее люди и нравы, увиденные глазами беспощадного сатирика.

Татьяна Николаевна Булгакова. Киев. 1914 г.

Прием неожиданный, остроумный, чисто гоголевский и вместе с тем современный, действенный, обращенный к читателю новой социальной эпохи. Ну, а тот факт, что «бродячий» сюжет поездок Чичикова по Советской России разрабатывался тогда самыми разными писателями, от Н. Бердяева и А. Аверченко до Д. Смолина, автора пьесы «Товарищ Хлестаков», говорит лишь об удачном обращении Булгакова к летучей, общепонятной идее, к эффектному сатирическому приему. Его сатира осталась и как литература, и как замечательный человеческий документ, достоверное историческое свидетельство о людях и эпохе. Вот запись в дневнике Булгакова за 1924 год: «Москва в грязи, все больше в огнях — и в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена... Ничто не двигается с места. Все съела советская канцелярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина — это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы. Во всем так. Литература ужасна». Только сатира гоголевской силы могла описать бесконечный советский кавардак.

Маленькая веселая повесть Булгакова «Багровый остров», похожая одновременно на фельетон и киносценарий, вышла из щедринской сатиры «История одного города», но здесь же вдруг появляются персонажи очень серьезных приключенческих романов французского писателя Жюля Верна, одного из любимых булгаковских авторов. Причем с детства всем знакомые жюль-верновские романтические герои лорд Гленарван, Мишель Ардан, капитан Гаттерас, Паганель и Филеас Фогг в «Багровом острове» неожиданно превращены в интервентов и участвуют в маленькой гражданской войне между белыми арапами и красными эфиопами.

Использовав такой остроумный прием и соединив столь непохожих писателей, как Щедрин и Жюль Верн, Булгаков добился замечательного комического эффекта, создал сатирическую картину исторических событий, полную прозрачной «эзоповской» символики. Родилась сценичная феерия, читать которую весело и интересно.

Вместе с тем в конспективную прозу «Багрового острова» вошел целый период русской истории, увиденный глазами зоркого и остроумного современника, и повесть легко прочесть как любопытную антиутопию. Видно и то, что автор внимательно читал нашумевшую тогда «сказку» Евгения Замятина «Арапы» (1922). А возникшая из повести пьеса-памфлет Булгакова «Багровый остров» (1927) говорит, помимо всего прочего, и о преданной любви драматурга к Чехову, о его профессиональном восхищении чеховскими записными книжками, свидетельство чему фразы типа: «Театр, матушка, это храм» и «Вот, позвольте рекомендовать вам, Савва Лукич, жена моя, гран-кокетт». Все это подтверждает правоту слов Л.Е. Белозерской, писавшей: «Булгаков любил Чехова, но не фанатичной любовью, свойственной некоторым чеховедам, а какой-то ласковой, как любят хорошего, умного старшего брата... Он особенно восторгался его записными книжками...»

В исканиях рождается неповторимый булгаковский стиль мысли и слова. В сатирической прозе его — обаятельный юмор веселого, бывалого собеседника-интеллигента, умеющего смешно рассказывать о весьма печальных обстоятельствах и не потерявшего дара удивляться превратностям судьбы и людским причудам. Сами ритм и интонация этой прозы подсказаны временем. Видно, что автор умеет, говоря словами Чехова, коротко писать о длинных вещах. Недаром известный сатирик и фантаст Е. Замятин с одобрением заметил о ранней булгаковской повести «Дьяволиада»: «Фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин». Здесь впервые отмечено то, что стало отличительной особенностью зрелой прозы Булгакова.

В «Роковых яйцах» и «Собачьем сердце» сатира проникает далеко и глубоко в реальнейший быт 20-х годов, и ей помогает научная фантастика, показывающая этот быт и людей с неожиданной точки зрения. Вспомним, что Булгаков в очерке «Киев-город» (1923) упоминает об «атомистической бомбе», тогда не изобретенной, но уже описанной английским фантастом Гербертом Уэллсом. Имя автора «Человека-невидимки» появляется и в «Роковых яйцах». Булгаков был внимательным читателем и не мог пройти мимо бурно развивавшейся в 20-е годы научно-фантастической литературы.

Киев. Дом по улице Рейтарской, 25, где жили в 1913 г. Михаил и Татьяна Булгаковы. Фото А. Ранчукова

Он тоже допускает возможность чуда, гениальную научную выдумку, но помещает ее в реальность и далее верен законам этой реальности, логике душевных движений и мыслей настоящих, не придуманных людей. Есть в фантастической прозе Булгакова неожиданная, глубоко спрятанная грусть, скептическая мудрость и трагизм, заставляющие вспомнить печальную сатиру Свифта. И это делает повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце» удивительно достоверными и вместе с тем пророческими.

Повесть «Роковые яйца» начата писателем осенью 1924 года и завершена уже в октябре. И сразу с ней начались разного рода приключения. Само название многосмысленно и пародийно и потому долго обдумывалось и менялось.

«Большие затруднения с моей повестью-гротеском «Роковые яйца»... Пройдет ли цензуру», — записано в дневнике Булгакова. Опасения автора, увы, оправдались тут же. В тексте повести произведено более 20 «выдирок» и изменений, а тираж булгаковской книги «Дьяволиада», центральной вещью которой были «Роковые яйца», конфискован. Перепуганное издательство тянуло с выплатой гонорара.

В повести «Роковые яйца», как и в «Дьяволиаде», Булгаков экспериментирует, сыплет анекдотами и каламбурами, умело играет стилем, пробует разные творческие манеры, не чуждаясь при этом пародии и острого политического гротеска.

Вспомним эпизод его повести, где автор, врач и газетчик, познавший в эпоху нэпа всю сложность ежедневной борьбы за существование, смотрит вместе с профессором Персиковым в микроскоп на результат действия изобретенного ученым красного «луча жизни»: «В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно, и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амеб, а во-вторых, отличались какой-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спрут щупальцами».

Михаил Булгаков в своем кабинете

Мы слышим голос очевидца, интонация его серьезная и взволнованная, ибо речь идет, конечно, не только о мире амеб. Писатель что-то увидел, понял, хочет нам о своем открытии поведать и потому избегает эффектных фраз и навязчивой игры в метафоры, не это ему нужно. Мы сразу видим, что собственный стиль Булгакова совсем другой. Одним из первых понял это Горький, прочитавший повесть в Сорренто: «Остроумно и ловко написаны «Роковые яйца» Булгакова». Горький имел в виду не только стиль.

Остроумие, ловкость, да и сама фантастика для Булгакова не самоцель, с их помощью он описывает «бесчисленные уродства» быта, наглость малограмотных газетчиков, проникает глубоко в души людей, в исторический смысл тогдашних событий. И его художественная проза уже далека от газетного фельетона, хотя опыт журналиста пригодился и здесь (сравните острый булгаковский фельетон о Мейерхольде «Биомеханическая глава» с памфлетным описанием театра имени «покойного» Вс. Мейерхольда в «Роковых яйцах»). Мы замечаем, что у этой веселой сатиры имеется очень серьезная цель.

Видели это и современники. Не будем говорить о писателях, но вот агентурная справка ОГПУ от 22 февраля 1928 года: «Там есть подлое место, злобный кивок в сторону покойного т. Ленина, что лежит мертвая жаба, у которой даже после смерти осталось злобное выражение на лице. Как эта его книга свободно гуляет — невозможно понять. Ее читают запоем. Булгаков пользуется любовью молодежи, он популярен». Таков был отклик на «Роковые яйца» и «Собачье сердце».

В «Записках на манжетах» сказано с горькой иронией: «Только через страдание приходит истина... Это верно, будьте покойны! Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт». Замечательный юмористический талант не помешал автору сказать очень серьезное, главное для него слово «истина». Находясь в центре стремительного круговорота событий, людей и мнений, сатирик Булгаков себе и читателям задает вечный вопрос евангельского Понтия Пилата, будущего своего персонажа: «Что есть истина?» В трудные 20-е годы он ответил на этот вопрос «Белой гвардией», сатирическими повестями «Роковые яйца» и «Собачье сердце».

Повести эти — о профессорах старой школы, гениальных ученых, сделавших в новую, не совсем им понятную эпоху великие открытия, внесшие революционные изменения в великую эволюцию природы. Пожалуй, булгаковскую сатирическую дилогию о науке можно назвать остроумной и в то же время серьезной вариацией на вечную тему «Фауста» Гете. В глубине невероятно смешных историй скрыты трагизм, грустные размышления о человеческих недостатках, об ответственности ученого и науки и о страшной силе самодовольного невежества. Темы, как видим, вечные, не утратившие своего значения и сегодня.

Повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце» посвящены именно заблуждениям науки, в том числе и медицинской.

М.А. Булгаков, выпускник медицинского факультета Императорского университета Св. Владимира. Киев. 1916 г.

Печальна судьба гениального профессора Персикова, любившего одних своих пупырчатых жаб («Известно, лягушка жены не заменит», — сочувствует ему безымянный котелок из охраны) и потому ставшего причиной многих трагических событий. Ибо, умыв, подобно Понтию Пилату, руки, он покорно отдал свой опасный «луч жизни» в руки Рокка Александра Семеновича, профессионального «руководителя», субъекта крайне самоуверенного, развязного и необразованного. Сестра писателя Надежда, да и не только она, видела в этой трагикомической фигуре памфлетный выпад против Троцкого. Нынешние исследователи, конечно же, с ней согласны, а в Персикове усматривают черты Ленина. Даже если оно и так, то персонажи никак не равны столь произвольно определенным прототипам. Другое дело, что эти очень разные люди в повести, как и в реальной жизни, составляют неразлучную пару, и в этом их и наша трагедия.

И в их руках «луч жизни» превратился в источник смерти, из него родились несметные полчища гадов, пошедшие на Москву и послужившие причиной гибели самого Персикова и многих других людей. Наука, поддавшаяся величайшему соблазну высокомерного самодовольства и грубому нажиму, в который раз дрогнула и отступила, и в образовавшуюся щель хлынули силы разложения и разобщения, растоптавшие и самое науку. Ученые, эти «дети народа», породили народную трагедию, которая легко приобретает планетарные, даже космические масштабы. Это вечная тема преступления и наказания, унаследованная автором «Роковых яиц» у Достоевского и решенная средствами трагической сатиры.

Как и у всякого талантливого писателя, у Булгакова в его произведениях нет ничего лишнего, в этом тесном мире каждая деталь важна и не случайна. Повесть «Роковые яйца» пронизана трагическими символами крови, огня, мрака и смерти. В ней царят рок, трагическая судьба, и писатель эту интонацию усиливает, вводя в повесть тютчевскую строку «Жизнь, как подстреленная птица».

И особенно важен здесь светлый образ летнего солнца, символ вечной жизни. Ему противостоит мрачный, с опущенными шторами кабинет научного чудака Персикова. Холодом и одиночеством веет в комнате, жутковат даже рабочий стол, «на дальнем краю которого в сыром темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза». Да и сам несчастный профессор кажется божеством лишь безграмотному Панкрату.

Самое же интересное в том, что «луч жизни» Персикова искусственный. Плод кабинетного ума, он не может родиться от живого солнца и возникает лишь в холодном электрическом сиянии. От такого луча могла произойти лишь выразительно описанная Булгаковым нежить. Эксперимент гениального Персикова нарушил естественное развитие жизни, высвободил страшные силы, и потому он безнравственен и обречен на неудачу. Важен и эпилог повести: живая вечная природа сама себя защитила от нашествия чудовищ, помогла поздно опомнившимся людям в их отчаянной борьбе с враждебными жизни силами.

Вестибюль Киевского университета. Фото А. Ранчукова

Изобретательность выдумки и мощь сатирического таланта автора повести потрясают, здесь ни одна строчка не устарела и не потеряла своей значимости, да и сама красочная панорама Москвы времен нэпа с ее суетой, газетами, театрами, картинками нравов замечательна в своей исторической точности и подлинной художественности. Более того, сегодня, после Хиросимы, Чернобыля и других страшных катастроф, «Роковые яйца» читаются как гениальное предвидение будущих великих потрясений (вспомним горящий, оставленный войсками и жителями Смоленск, отчаянные оборонительные бои под Вязьмой и Можайском, панику и эвакуацию Москвы) и очень трезвое, вещее предостережение, совсем не случайно повторенное в пророческой пьесе «Адам и Ева».

Кончается же грустная история об ошибке и гибели профессора Персикова победой жизни, и трагизм ее уравновешивается юмористическим тоном рассказа и блеском фантазии сатирика. Печаль разрешается смехом. Мысли автора повести глубоки и серьезны, и все же «Роковые яйца» полны подлинного веселья, блеска язвительного ума и чрезвычайно занимательны.

Особенно хороша в «Роковых яйцах» сцена встречи незадачливого экспериментатора Рокка с выведенной им гигантской змеей-анакондой: «Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из «Евгения Онегина». Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримой ненавистью к этой опере». Далее, как известно, последовала страшная, но справедливая расплата за невежество и самонадеянность. В повести каждому воздается по делам его и вере его.

«Собачье сердце» — шедевр булгаковской сатиры. Здесь писатель идет вослед своему учителю Гоголю, его «Запискам сумасшедшего», где в одной из глав человек показан с собачьей точки зрения и где говорится: «Собаки народ умный».

Тема повести — человек как существо общественное, над которым тоталитарные общество и государство производят грандиозный эксперимент, с холодной жестокостью воплощая гениальные идеи своих вождей-теоретиков. И здесь отчетливо видна граница, которую умная и человечная сатира Булгакова не переходит. Ибо нельзя бездумно смеяться над человеческими несчастьями, даже если человек сам в них повинен. Личность разрушена, раздавлена, все ее многовековые достижения — духовная культура, семья, дом — уничтожены и запрещены. Шариковы сами не рождаются...

«Собачье сердце» — произведение многосмысленное, и каждый читает его согласно своим мыслям и своему времени. Ясно, например, что сейчас внимание читателей с помощью всемогущих кинематографа, театра и телевидения упорно привлекают к Шарикову, наталкивая на весьма решительные параллели и обобщения. Да, персонаж этот глубоко несимпатичен, но он немыслим без пса Шарика, эта пара друг друга разъясняет.

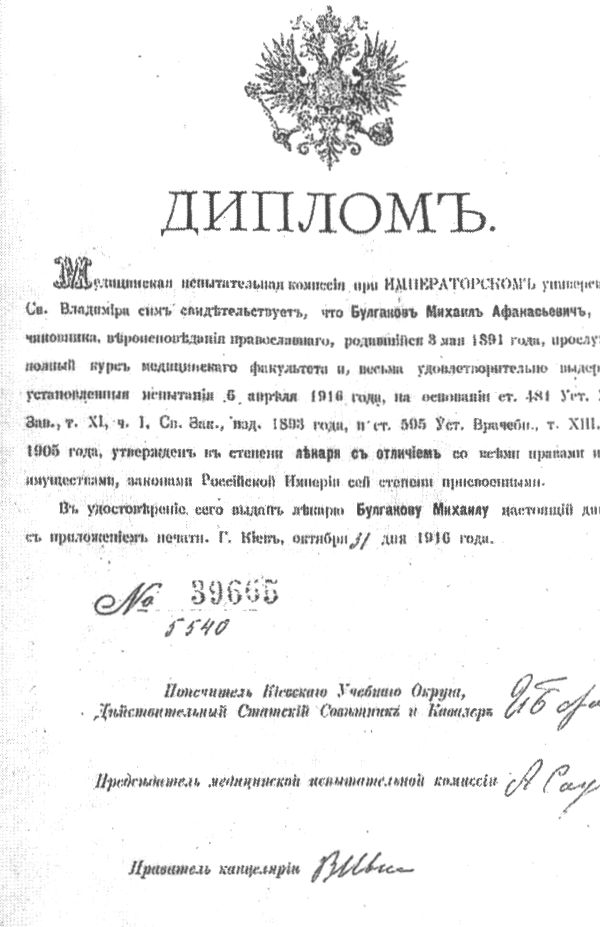

Диплом лекаря с отличием М.А. Булгакова. 31 октября 1916 г.

Ведь пес не только хитер, ласков и прожорлив. Он умен, наблюдателен, даже совестлив — задремал от стыда в кабинете гинеколога. К тому же Шарик обладает бесспорным сатирическим даром: увиденная им из подворотни жизнь человеческая чрезвычайно интересна в метко схваченных и высмеянных подробностях тогдашнего быта и характеров. Именно ему принадлежит тонкая мысль, повторенная автором повести неоднократно: «О, глаза — значительная вещь! Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе...». Пес не чужд политической мысли и рассуждает философически: «Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...»

Понял Шарик и весьма простую психологию новых «хозяев жизни» и так ее изложил своими язвительными словами: «Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду — все, все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо (шампанское. — В.С.)! Потому что наголодался в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует». С тех пор эта «номенклатурная» психология мало изменилась...

Автор делает пса симпатичным, дарит ему светлые воспоминания о ранней юности на Преображенской заставе и вольных собаках-побродягах, поэтический сон о веселых розовых псах, плавающих на лодках по озеру. Повторяем, у Булгакова нет ничего случайного или лишнего, и эта важная деталь — место юных беспечных игр — четко соединяет Шарика с его «донором» Климом Чугункиным, убитым в пьяной драке именно в грязной пивной «Стоп-сигнал» у Преображенской заставы.

Соединившись по недоброй воле Преображенского с мерзкой личностью, умный и человечный, если можно так выразиться, пес превращается в злобного и пакостливого душителя котов Шарикова. Таково движение авторской мысли от одного персонажа к другому, несущее в себе их художественную оценку. Дело читателя заметить и сопоставить красноречивые детали.

Свою повесть Булгаков назвал вначале «Собачье счастье. Чудовищная история». Но главным ее героем сделал не собаку и не Шарикова, а профессора старой школы. Он создавал Филиппа Филипповича Преображенского, оглядываясь на родного дядю, известного всей Москве врача-гинеколога Николая Михайловича Покровского. Первая жена писателя, Татьяна Николаевна, вспоминала: «Я как начала читать — сразу догадалась, что это он. Такой же сердитый, напевал всегда что-то, ноздри раздувались, усы такие же пышные были. Вообще он симпатичный был. Он тогда на Михаила очень обиделся за это. Собака у него была одно время, доберман-пинчер». Но булгаковский профессор очень далеко ушел от реального своего прототипа.

Анатомический театр киевского университета. Открытка. Издание фотографа Д. Маркова в Киеве. 1910-е гг.

Ведь гордый и величественный Филипп Филиппович Преображенский, столп генетики и евгеники, задумавший от прибыльных операций по омоложению стареющих дам и бойких старичков перейти к решительному улучшению человеческой породы, воспринимается как высшее существо, великий жрец только Шариком. Да и высокомерные, злобно-язвительные суждения его о новой действительности и новых людях принадлежат персонажу, а не автору, хотя в словах профессора больше правды, чем нам хотелось бы.

Само одиночество немолодого Преображенского, его стремление уединиться,кая спрятаться от беспокойного мира в комфортабельной квартире, жить прошлым, одной «высокой» наукой уже несут в себе авторскую оценку персонажа, оценку отрицательную (вспомним одиночество булгаковского Пилата), несмотря на очевидную симпатию к его бесспорным достоинствам, врачебному гению, высокой культуре ума и знания. Многое говорят о Преображенском его случайно оброненные слова «подходящая смерть». В них отношение к жизни и человеку.

Впрочем, самодовольство профессора, задумавшего своим безотказным скальпелем улучшить самое природу, соревноваться с жизнью, поправлять ее и создать по заказу какого-то «нового» человека, было наказано быстро и жестоко. Напрасно верный Борменталь восторгался: «Профессор Преображенский, вы — творец!!». Седой Фауст сотворил доносчика, алкоголика и демагога, который ему же сел на шею и превратил жизнь и без того несчастного профессора в обычный советский ад. Хитрый Швондер лишь ловко использовал эту роковую ошибку.

Тем, кто простодушно считает профессора Преображенского чисто положительным героем, страдающим от негодяя Шарикова, всеобщего хамства и неустройства новой жизни, стоит вспомнить слова из позднейшей фантастической пьесы Булгакова «Адам и Ева» о чистеньких старичках-профессорах: «По сути дела, старичкам безразлична какая бы то ни было идея, за исключением одной — чтобы экономка вовремя подавала кофе... Я боюсь идей! Всякая из них хороша сама по себе, но лишь до того момента, пока старичок-профессор не вооружит ее технически...» Вся последующая история XX века, превратившаяся в кровавую борьбу отлично вооруженных учеными политических идей, подтвердила правоту этого пророчества.

Чего же хочет вполне благополучный профессор Преображенский? Может быть, демократии, парламентского строя, гласности? Как бы не так... Вот его доподлинные слова, о которых почему-то молчат комментаторы повести: «Городовой! Это, и только это. И совершенно неважно, будет ли он с бляхой или же в красном кепи (тогдашний головной убор советской милиции. — В.С.). Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан». Страшные и безответственные слова...

Ведь все мы знаем, что через несколько лет такой «городовой» был приставлен практически к каждому, и разруха действительно кончилась, люди прекратили петь гимны, перешли на бодрые песни Дунаевского и стали строить Днепрогэс, Магнитку, метро и т. п. Но какой ценой! А Преображенский согласен на эту цену, лишь бы ему вовремя подавали натуральный кофе и финансировали его гениальные научные опыты. Отсюда недалеко до использования труда заключенных (см. описание изделий узников ГУЛАГа в булгаковском фельетоне «Золотистый город») и даже до опытов над этими заключенными — во имя высокой чистой науки, разумеется. Ведь упоминаемая профессором евгеника, наука об «улучшении человеческой породы», не только допускала такие опыты, но и основывалась на них.

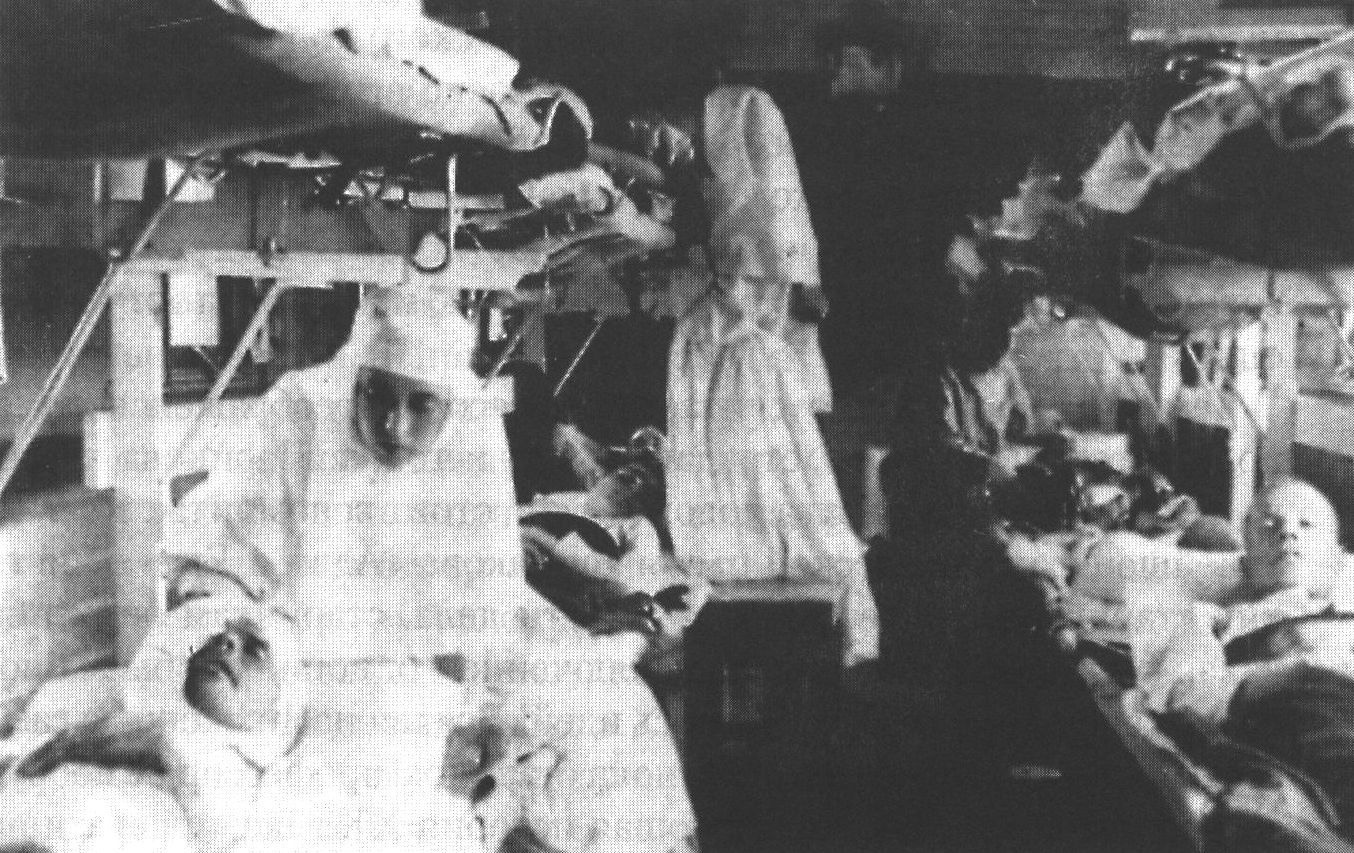

Михаил Булгаков в военном госпитале в Саратове. 1915 г.

Автор описывает решительные операции Преображенского как бестрепетное вторжение в чужую жизнь и судьбу. Творец постепенно превращается в убийцу, «вдохновенного разбойника», «сытого вампира»: «Нож вскочил к нему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным». Белые одежды жреца науки в крови. Так что в этом симпатичном персонаже содержится и разоблачительная сатира, глубокая и пророческая критика обходящейся без этики, эгоистической научной психологии, легко принимающей печально известный принцип «Лес рубят — щепки летят». Ведь не Шариков же «подарил» миру ядерное оружие и Чернобыль.

Хорошо хоть, что новоявленный советский Фауст опомнился, сам вернул в первобытное состояние свое создание — омерзительного Шарикова и понял всю безнравственность «научного» насилия над природой и человеком: «Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно!.. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого!» Прозрение, пусть позднее, всегда лучше высокомерного ослепления.

И здесь же автор, развивая тему Достоевского, приводит своего героя к знаменательному выводу: «На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками». Это ведь одна из главных идей романа «Мастер и Маргарита», точно намеченная в «Собачьем сердце». Так что история преступления и наказания начата в ранней булгаковской прозе и здесь не кончается.

Как и в «Роковых яйцах», в повести о Преображенском важны и живописный фон, любимый автором образ огня, точно очерченные фигуры, и события второго плана (хитрый беспринципный Швондер и его истеричная компания, вороватый и шкодливый Шариков, страстная кухарка), а также чудесный эпилог, столь мастерски придуманный и написанный, что его можно перечитывать бесконечно, как, впрочем, и всю повесть, шедевр умной и веселой занимательности. Автор впоследствии называл повесть «грубой», но она, конечно же, просто честная, сильная, глубокая сатира, не знающая запретов и границ, идущая до конца.

Булгаков прекрасно знал об особом внимании «органов» к поучительной истории Шарикова. Не случайно он демонстративно устроил читку повести в московской редакции газеты «Накануне», то есть на территории ОГПУ. Но больше всего Булгаков хотел сделать «Собачье сердце» фактом тогдашней литературы, стремился ознакомить с текстом как можно большее число писателей.

7 и 21 марта 1925 года автор читал «Собачье сердце» в многолюдном собрании «Никитинских субботников». Среди слушателей-литераторов, естественно, был осведомитель ОГПУ, составивший подробный отчет о заседаниях. Вот что он доносил на Лубянку: «...вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах... Булгаков определенно ненавидит и презирает весь Совстрой, отрицает все его достижения... Есть верный, строгий и зоркий страж у Соввласти, это — Главлит, и если мое мнение не расходится с его, то эта книга света не увидит. Но разрешите отметить то обстоятельство, что эта книга (1 ее часть) уже прочитана аудитории в 48 человек, из которых 90% — писатели сами. Поэтому ее роль, ее главное дело уже сделано...»

Л.Е. Белозерская. 1916 г.

Этот вывод чекиста постоянно подтверждается новыми документами. К примеру, в мемуарах Р.В. Иванова-Разумника сообщается, что он читал «Собачье сердце» в рукописи. Опубликован и секретный доклад главного советского цензора П.И. Лебедева-Полянского, который в январе 1931 года с ужасом вспоминал о «Собачьем сердце»: «Мы, конечно, не пустили такой роман, но характерно, что была публика так настроена, что позволяла себе подавать такие романы... Действительность показала, что часть писателей пошла с нами, а другая часть писателей, вроде Булгакова, не пошла и осталась самой враждебной нам публикой до последнего момента». Повесть вошла таким образом в советскую литературу, обойдя цензуру и все фильтры официального идеологического контроля. Но какой ценой...

В недрах ОГПУ уже сложилось дело «литератора» Булгакова, куда следователем С. Гендиным подшивались все доносы. Делу рано или поздно должны были дать ход, надо было лишь определить некоторые «оргвопросы» и утвердить «наверху» меру наказания. Автора «Собачьего сердца» чекисты уже готовы были присоединить к «делу» провокаторов-«сменовеховцев». Однако сатира Булгакова заставляет вспомнить известные слова Жуковского о Пушкине в письме к Бенкендорфу: «Острота ума не есть государственное преступление».

Следующим предвестием крушения стала для Булгакова судьба его пьесы «Бег», принятой и репетировавшейся МХАТом и затем запрещенной при прямом вмешательстве Сталина. Именно здесь начались странные совпадения, роковые случайности, следующим образом описанные в послании к Е.И. Замятину 27 сентября 1928 года: «Вообще упражнения в области изящной словесности, по-видимому, закончились. Человек — разрушен... Что касается этого разрешения, то не знаю, что сказать. Написан «Бег». Представлен. А разрешен «Багровый остров». — Мистика. — Кто? Что? Почему? Зачем? — Густейший туман окутывает мозги».

«Бег» был любимой пьесой Булгакова. Здесь он хотел сказать и сказал то, что не удалось выразить в «Днях Турбиных». «Он любил эту пьесу такой болезненной любовью, как мать любит своего незадачливого ребенка», — говорила жена писателя, Е.С. Булгакова. Да, в «Беге» ощутимы внутренняя свобода и полет мечты и мысли писателя. Тем большей трагедией стало запрещение этой пьесы по специальному решению Политбюро ЦК ВКП(б).

«Бег» — авторский сон-воспоминание о безнадежности и исторической катастрофе. В 1926 году, работая над пьесой, Булгаков говорил П.С. Попову: «Сны играют для меня исключительную роль. Теперь снятся только печальные сны». Он пишет свои вариации на предложенную испанским драматургом Кальдероном тему «Жизнь есть сон». Для Булгакова жизнь есть бег человека к покою. Сон как бы замедляет этот бег («Вот уже месяц, как мы бежим с вами, Серафима Владимировна, по градам и весям...»), обволакивает людей, волшебно меняет лица и предметы, расширяет внутреннее пространство пьесы, делает ее лирической и музыкальной, обостряет все чувства и мысли. Жизнь предстает странной и в то же время более понятной. Во сне приходят догадки и великие прозрения, есть в нем и пророчество. Из «Дней Турбиных» сны по разным соображениям выбрасывались. «Бег» же — пьеса в восьми снах, передающая ощущение рокового «полета в осенней мгле». Эта поэтическая и печальная атмосфера холодной осени и заката автору особенно дорога, и поэтому он написал замечательные ремарки, точно определявшие лирическую музыку пьесы, ее режиссерское и актерское решение и ставшие самостоятельным художественным произведением.

В волшебно замедленном сне-полете булгаковские герои на время забывают о конечной цели своего «бега». Жизнь представляется им жестокой кутерьмой и катастрофой, старый мир неотвратимо рушится, новый страшен и непонятен. Бег не завершается в Крыму, персонажи попадают в Константинополь и Париж, а неугомонный весельчак Чарнота все мается: «В Мадрид меня чего-то кидает...»

География эмиграции беспредельна — от Шанхая до Уругвая. Цель же булгаковских героев — не Мадрид или какой-то другой знаменитый город мира, но покой и свет в душе, возвращение к простым, вечным ценностям, восстановление утраченного согласия и единения между людьми. Обрести мир в душе можно и в Вязьме или Киеве, и герои пьесы рвутся домой, хотя и понимают, что испытания их на этом не закончатся. Все они хотят остановить свое медленное падение в небытие и вернуться к жизни.

Пьеса-сновидение Булгакова полна мрачноватой поэзии, живет предельным напряжением авторских чувств и страстей. Однако эта лирическая драма имеет тщательно воссозданную документальную и историческую основу. Каждый факт здесь обдуман и отобран. Книги генерала Я. Слащева и журналиста-эмигранта И. Василевского, мемуары белогвардейцев, устные воспоминания очевидцев и, прежде всего, крымские, константинопольские, берлинские и парижские впечатления Л.Е. Белозерской, эмигрантские сочинения А.Т. Аверченко и А.Н. Толстого, газеты, полевые карты, собственное пребывание в белой армии — все служит Булгакову материалом. Ему нужны точные подробности, звуки города, яркие пятна: «Какая толпа? Кто попадается навстречу? Какой шум слышится в городе? Какая речь слышна? Какой цвет бросается в глаза?»

Перевозка тяжелораненых в железнодорожном вагоне системы Крюгера. 1916 г.

Даже собственные произведения становятся для Булгакова источником — огни в порту и тема бегства в Константинополь приходят в «Бег» из «Записок на манжетах», образ утлого, гибнущего корабля-ковчега и бегущих с него крыс встречается в «Днях Турбиных», рассказы о терроре белых есть в «Необыкновенных приключениях доктора» и «Красной короне», слова о жизни-сне возникают в «Зойкиной квартире», а «тараканий царь» Артур Артурович — обнаглевший двойник льстивого Ликуя Исаевича из «Багрового острова». Здесь же есть и насмешки над неграмотными беспринципными журналистами, знакомые нам по ранней сатирической прозе Булгакова.

Как всегда, в пьесе переосмыслен собственный жизненный опыт, впечатления киевской юности и офицерской службы на Северном Кавказе. Здесь нет ничего случайного или наспех придуманного. Мечтательный приват-доцент Голубков воплотил в себе реальные черты философа и писателя Владимира Николаевича Ильина, который родился под Киевом в том же 1891 году, учился в том же университете и в 1918 году стал там приват-доцентом, затем бежал в Турцию, читал там лекции, позже перебрался в Берлин и Париж. Это земляк и однокашник Булгакова. Даже храбрый и веселый маркиз де Бризар — не просто персонаж «Бега». В 1919 году вместе с Булгаковым служил в деникинской армии лейб-кирасир полковник А.Г. Шапрон дю Ларре, командовавший 2-м Офицерским конным полком и тяжело раненный; он был всем известен своей храбростью и был к тому же адъютантом Деникина и зятем Корнилова. Он стал прототипом маркиза. Словом, в зеркале булгаковской пьесы отразилось много реальных лиц и обстоятельств.

Но все эти детали, сами по себе интересные, для автора всего лишь необходимое подспорье. «Бег» — не просто лирическая драма настроений. Здесь, как и везде у Булгакова, пружина действия стремительно и сильно закручена, интрига остра и неожиданна.

Пьеса живет соединением высокого и низкого, трагедии и комедии. Гибель, грозящая персонажам, не мешает чисто гоголевским комическим эффектам (позаимствованные из «Ревизора» шутки об Александре Македонском). Тема тяжкой вины и крови, больной совести соседствует с веселой парижской сценой игры в карты у азартного циника Корзухина, этой пьесой в пьесе, маленьким шедевром сценической сатиры. Баллада о всемогущем долларе, это очередное булгаковское пророчество, звучит рядом с мрачной народной песней о Кудеяре-разбойнике, у которого вдруг господь пробудил совесть. И даже трагический Хлудов произносит смешную фразу Бегемота из «Мастера и Маргариты»: «Я никого не обижаю...» Кстати, он прекрасный актер и среди общей трагедии разыгрывает свои маленькие комедии с гаерством и жестокими шутками. Исторические события и судьбы людей переплетены, и каждая история как бы подталкивает, ускоряет действие пьесы.

Все эти очень разные персонажи своими путями приходят к пониманию необходимости завершить «бег» и обрести тихую пристань. Недаром Чарнота вспоминает имена двух легендарных вечных странников — Агасфера и Летучего Голландца. Люди, гонимые гражданской войной и страхом, очнулись, одумались и устремились к покою. Даже прирожденный воин Чарнота, не запятнавший себя казнями, успокоился за карточным столом и на любимых тараканьих бегах. Простодушное жизнелюбие и запорожская хитрость помогут ему выплыть. А Серафиму и Голубкова спасает и возрождает любовь. Причем чистый открытый приват-доцент напоминает мягкого, болезненно мечтательного князя Мышкина, героя романа Достоевского «Идиот». А отсюда тянется ниточка к образу Иешуа.

Среди обычных людей титаническая фигура Хлудова одинока и вызывает общий страх и жалость безысходным отчаянием и очевидной болезнью виновной души. Недаром красноречивый вестовой Крапилин называет Хлудова «мировым зверем». Это живая руина, обломки могучей личности, сильного, смелого ума. Мудрость и офицерско-дворянская честь соединяются в нем с диким самодурством (похож на несчастного императора Павла I), изощренной безграничной жестокостью и капризным самолюбием.

В ремарке сказано, что Хлудов моложав, но глаза у него старые. Человек уходит в небытие с тяжкими грехами. Душа состарилась, опустошена, увы, запоздалым знанием смысла происходящих событий, ощущением собственного бессилия и огромной вины: «Никто нас не любит, никто... Он (Бог) уже явно и давно от нас отступился».

«Бег». Иллюстрация художника Е. Гритчина. 1997 г.

Не случайна в «Беге» тема картежной игры, подчеркнутая соответствующими ариями из оперы Чайковского «Пиковая дама»: здесь играют и отчаянно проигрывают не только деньги, но и свою и чужую жизнь, честь, родину. Самая высокая ставка и проигрыш у Хлудова. Этот белогвардейский Макбет медленно низвергается в пропасть небытия с большой высоты, ибо ему многое было дано. Тем тяжелее расплата. Его самоубийство в финале — уход, но не выход. Поздно пробудившаяся совесть порождает в больном разуме страшные видения.

Здесь продолжается русская трагедия, описанная Достоевским. В доносительном отзыве П. Керженцева о «Беге» имеется любопытное свидетельство: «По неоднократным заявлениям Булгакова... основное в пьесе — это проблема преступления и наказания». За лютым зверем Хлудовым неотступно следует тень повешенного им солдата Крапилина, и все время больная душа генерала говорит с казненным: «Как ты ушел от вечного покоя?» К Хлудову смерть не идет, он странник, изгой. Жизнь становится для него медленной казнью. И сразу вспоминается другая неразлучная пара: раздавленный своей всемирной славой и тягостным бессмертием Понтий Пилат и казненный им Иешуа. Опять тянется нить от пьесы к роману.

Запрет пьесы «Бег» потряс Булгакова. Л.Е. Белозерская пишет: «Ужасен был удар, когда ее запретили. Как будто в доме объявился покойник». Не смог ожить на сцене светлый, лирический мир снов, сотворенный с таким трудом и любовью из человеческой трагедии и комедии. Потухла великая надежда. И что же? Автор снова сел за письменный стол и в сентябре—декабре 1929 года, то есть в год своего театрального уничтожения, создал новую пьесу о театре и драматурге: «В неимоверно трудных условиях во второй половине 1929 г. я написал пьесу о Мольере. Лучшими специалистами в Москве она была признана самой сильной из моих пяти пьес». И предложил эту пьесу МХАТу.

Произведения Булгакова 20-х годов при всей своей глубине и силе художественной критики не были разрушительным отрицанием и высмеиванием всего нового, хотя их так и трактовали. Сатира эта изобретательно боролась с силами разрушения, разобщения и зла, высвечивала и выжигала уродства социалистического быта и «новой» человеческой психологии, утверждала «старые» положительные ценности: подлинную культуру, честность, стойкость, достоинство. Свидетельств тому много, назовем одно: рассказ «Ханский огонь».

В «Ханском огне» поражают трезвое и полное понимание позиций обеих сторон, тщательность и точность выбора деталей, историзм творческой оценки. Булгаков, вычеркивая все лишнее в отобранной ситуации и характерах, создает вещь на редкость емкую и глубоко символичную, запечатлевает целую эпоху русской жизни, время перелома и победы нового мира.

В булгаковском рассказе встретились два мира. Один — во всем блеске многовековой рафинированной культуры, красоты совершенных зданий, вещей и произведений искусства, собранных в Ханской ставке князьями Тугай-Бегами. Мир этот воспет Пушкиным в стихотворении «К вельможе». А мир товарища Антонова Семена Ивановича, посетившего переданное народу богатое имение Тугаев вместе с замаскированным бывшим хозяином, подчеркнуто беден, здесь нет еще ни красивых дворцов и вещей, ни Пушкина, ни предания, и даже склеенное сургучом пенсне и ремень с бляхой «1-е реальное училище» взяты взаймы у старого мира.

«Бег». Иллюстрации художника С. Готова. 1984 г.

Этот голый человек на голой земле — сатирический образ большой силы и глубокого смысла, не уступающий образу Александра Семеновича Рокка, героя повести «Роковые яйца», где те же мысли получили новое развитие.

Но в рассказе Булгакова «Ханский огонь» возникает еще один образ — Образ Времени. «Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы». Время становится бестрепетным судьей в жестоком споре двух миров, и старый мир постепенно вытесняется им в прошлое, становится музейной, исторической ценностью и перед смертью с особенной ясностью понимает, что властно вторгающееся в жизнь новое при всей его внешней бедности и простоте жизнеспособнее и устойчивее красивых, но мертвых вещей и мыслей. Ясно и то, что далеко не все погибает в обновляющем мир пламени революционного пожара; многое как бы рождается заново и переходит к теперешним хозяевам. Жизнь побеждает, берет свое, хотя и несет по пути страшные потери, удручающие каждого отдельного человека.

Конечно, в 20-е годы Булгаков видел лишь начало всеобщего обновления, понимал всю трудность и болезненность развития ростков нового. В его фельетоне «Золотой век» сказано об этом определенно и в то же время с необходимой осторожностью: «Фридрихштрасской (то есть западноевропейской и эмигрантской. — В.С.) уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю и даже больше того: по мере того, как я наблюдаю московский калейдоскоп, во мне рождается предчувствие, что все «образуется», и мы еще можем пожить довольно славно.

Однако я далек от мысли, что Золотой Век уже наступил. Мне почему-то кажется, что наступит он не ранее, чем порядок... пустит окончательные корни».

Читая однажды воспоминания о Лескове, Булгаков подчеркнул и потом часто повторял поразившие его слова автора «Левши»: «В беспросветной мгле русского существования скептицизм — законное детище действительности, и если он ее разъедает кислотой своих безотрадных взглядов, то делает этим доброе дело, разрушая то, что и должно быть разрушено. Сообразно особенностям своего таланта пусть каждый писатель высмеивает, вышучивает, бичует наш быт, условия нашей жизни и ее опекунов, — это не даст фальшивому самодовольству забрать в свои руки наши души». Так понимал смысл и назначение русской сатиры и сам Булгаков.

Примечания

1. Так называлась группа русских эмигрантов, призывавшая к признанию советской России и сотрудничеству с нею.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |